大遗址价值利用与相容使用的探索与实践——以临淄齐故城宫城核心区为例

《大遗址利用导则(试行)》对大遗址价值利用和相容使用做了明确解释:大遗址价值利用,是基于文物本体、文物环境、出土文物,以及价值内涵和相关信息资源等开展的利用活动;大遗址相容使用,是不以文物价值内涵传播为直接目的,但依托文物所在区域的土地、生态资源等开展的利用活动。

大遗址利用应遵循“坚持保护第一、注重文化导向、服务社会民生、实现可持续发展”的基本原则。我国提出大遗址概念的时间较早,但真正实施大遗址保护利用的时间却较晚。这些年来,从理论和政策层面而言,其体系已经基本形成,但如何执行和落实,则存在不少问题。怎样充分利用大遗址土地?怎样处理好大遗址人地关系?如何保障原住民利益?这一系列问题的核心都是如何处理大遗址土地利用与文物保护的关系。临淄齐故城2017年即开始在大遗址价值利用和相容使用方面开始先行先试,为大遗址保护和利用做了积极的探索。

一、遗产价值与土地资源概述

临淄齐故城是周代齐国都城遗址,作为姜齐与田齐的国都达800余年,是我国规模较大的早期城市之一。从考古概况看,齐故城包括郭城(大城)和宫城(小城)两部分,大城南北长4.5公里,东西长3.7公里;小城衔筑在大城的西南方,南北长2.2公里,东西长1.5公里;两城总面积达16.8平方公里。临淄齐故城从“十一五”到“十四五”都列入全国重点大遗址名单,2021年10月入选“百年百大考古发现”名单。

齐故城宫城核心区具体为小城北区,遗存文化层深厚,遗产类型丰富,是齐故城文化遗产的核心部分。遗址涵盖桓公台、10号宫殿基址、小城城墙、大城西墙、小城北门、晏婴冢和Ⅰ号排水系统等遗址遗迹。其地理范围南至张皇路,东至辛孤路,西至遄台路东,北至晏婴冢,是齐故城内遗址保存状况相对较好的片区。

齐故城宫城核心区遗址总面积近2500亩,涉及齐都镇7个村的集体土地。该地域绝大部分土地利用现状为农业产业,产业构成以粮食种植、蔬菜种植、蔬菜批发为主,另外有果园、苗圃及中草药种植,还有零散的猪、羊、鸡养殖,涉农土地面积超过2000亩,占比超80%。该地域内几乎没有工矿企业,沿辛孤路和张皇路存在部分第三产业,以村镇超市、饭馆、汽配、汽修为主,占用土地约100亩,不足总面积的5%。“十三五”期间规划文物古迹用地面积仅150亩。

二、遗址土地利用模式

齐故城宫城核心区内原有产业结构属典型的北方乡镇农业结构,家庭为土地经营主体。粗放式的土地经营导致遗址现实存在环境堪忧,蔬菜大棚等对文物本体产生威胁;现代墓地、养殖棚舍等不利遗址环境。齐故城宫城核心区从自身实际出发,实施了遗址区土地利用“三步走”。

第一步:土地统一流转。为推进齐国故城考古遗址公园建设,2017年临淄地方政府主导对齐故城宫城核心区土地进行了统一流转,涉及7个村庄的700余农户。土地统一流转由乡镇政府、文物部门和村民委员会签订三方土地流转协议,村民委员会与村民签订流转协议,在不改变土地性质的前提下以货币补偿的方式获取集体土地使用权。

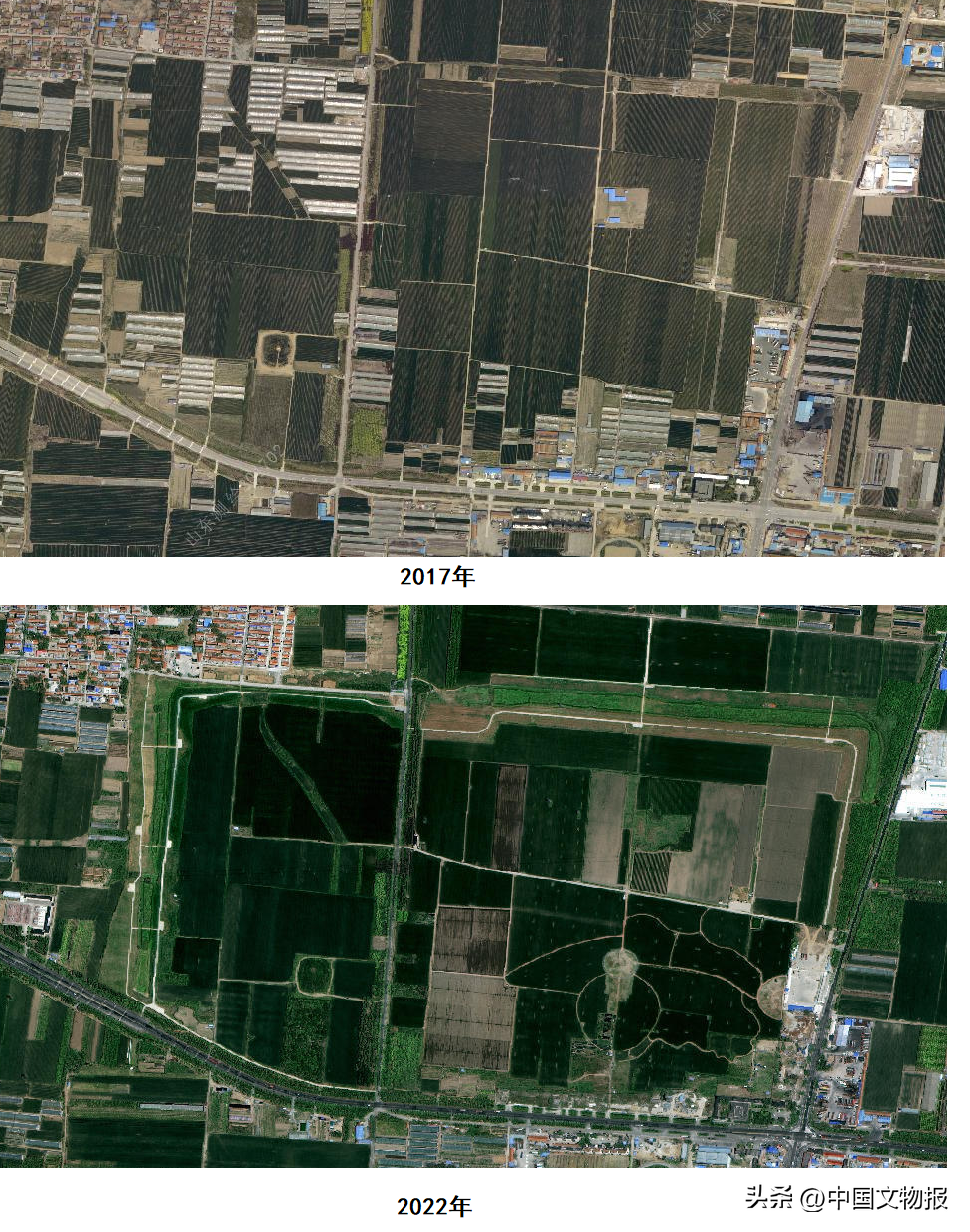

临淄齐故城宫城核心区2017-2022 卫星影像对比

临淄齐故城宫城核心区2017-2022 卫星影像对比

第二步:集中环境整治。核心区范围内存在蔬菜大棚、临时看护房、蔬菜收储仓库、沿街商户房、宅基地、养殖棚舍等地上附属物,情况复杂多样。2017年-2018年地方政府对占压遗址本体、破坏遗址景观、影响历史风貌的地上附属物进行集中整治。拆除蔬菜大棚220余个、临时构筑物3000平方米、沿街房屋等建筑物2万余平方米、中小型养殖场6处,迁移公墓千余穴,迁移安置宅基地16户。

第三步:分类片区化管理。土地经过统一流转后,土地使用权收归地方政府,根据遗址分布实际情况,其土地使用分为两大类。第一类为文物保护项目用地。由文物部门统一使用,用于实施文物保护项目。该区域为线状和块状分布,由生产观光路连接,面积近1000亩。第二类为农业开发控制用地。由地方政府引入生态农业企业联合运营,在《齐国故城总体保护规划》的框架内实施文旅融合的农业开发项目。该区域呈片状分布,面积近1500亩。

三、遗址价值利用:齐国故城

考古遗址公园核心展示区

齐故城宫城核心区是齐国故城考古遗址公园文物保护展示项目集中地。经国家文物局批准实施的文物本体保护和保护展示项目主要有:

——桓公台保护展示项目以阐释上世纪考古成果为目标,实施遗址本体保护为主,采用绿化标识宫殿建筑基址,设置遗址阐释牌和导览二维码进行价值传播,通过在遗址南侧设置木栈道、台基顶部设置木质观景平台营造高台游览效果的视觉体验。

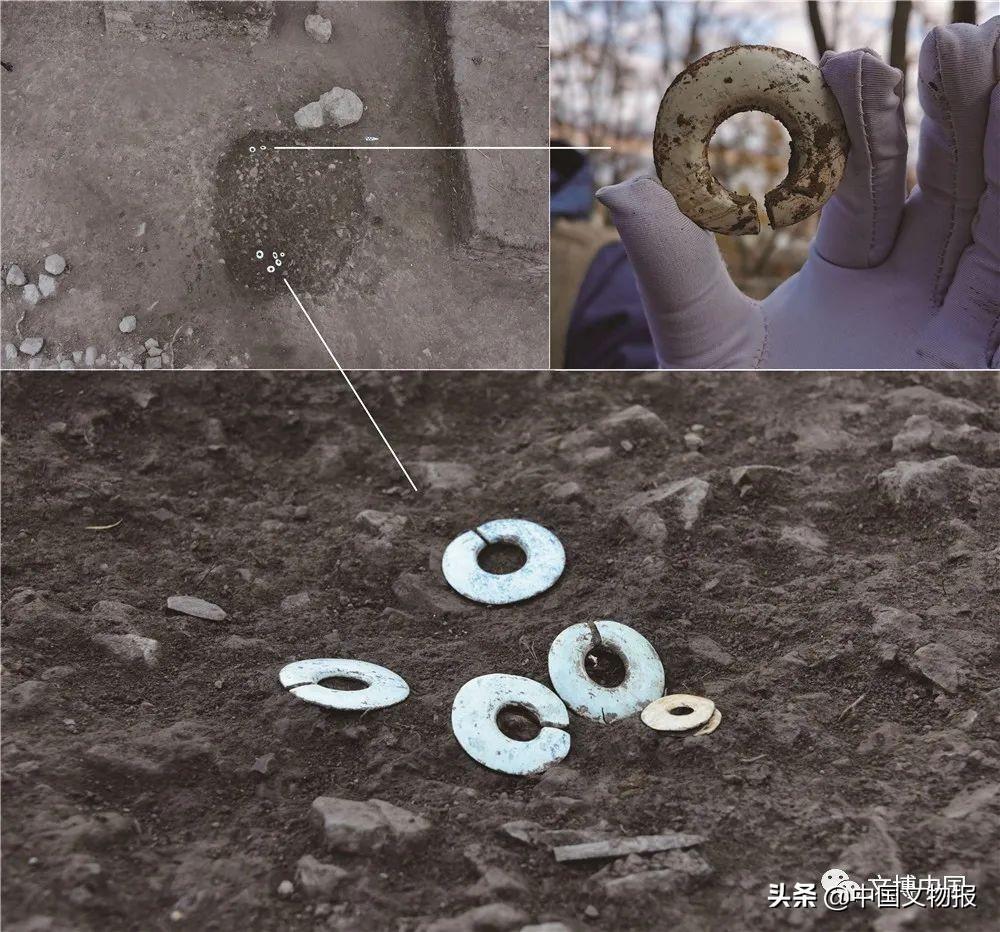

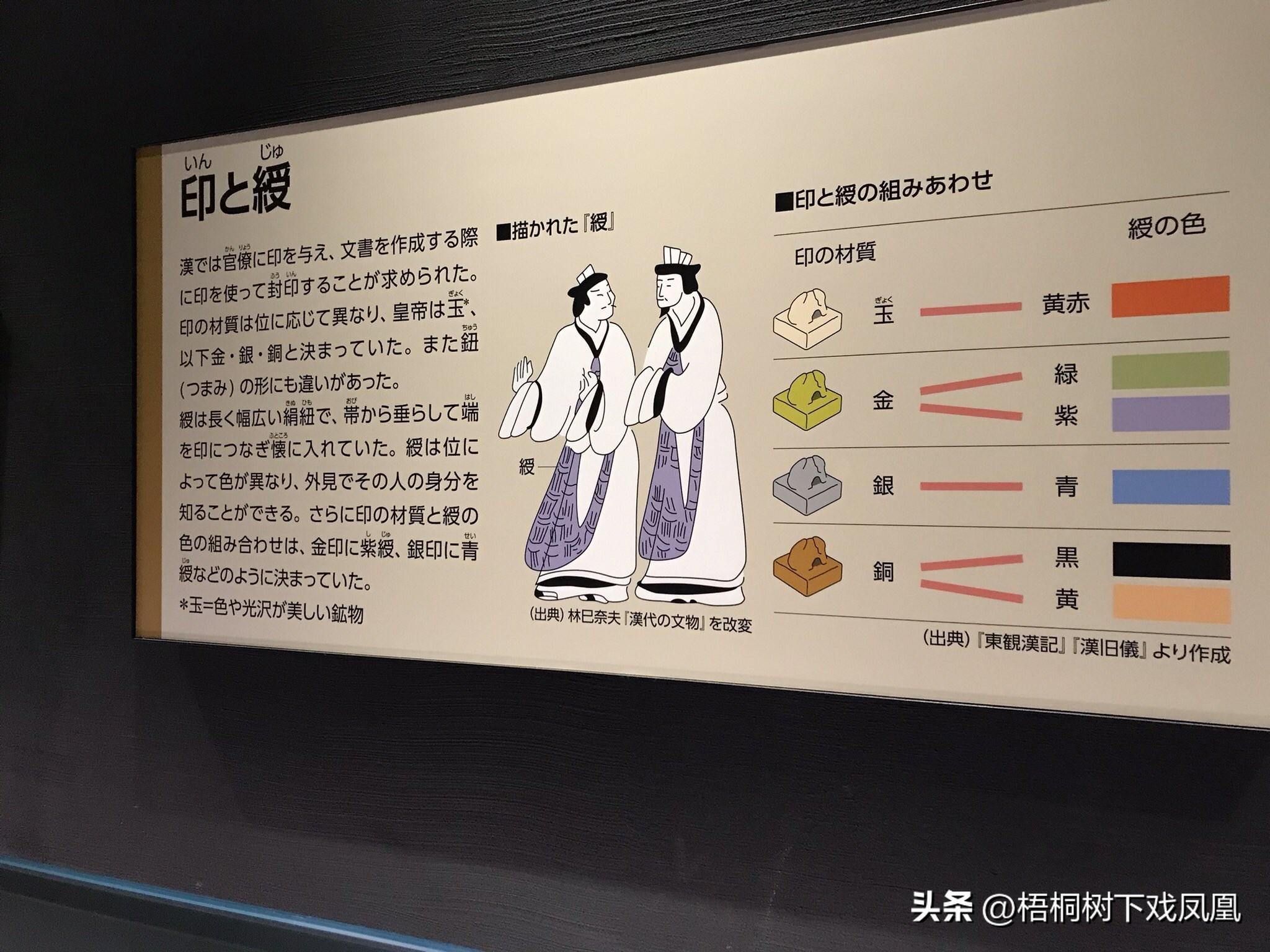

——10号宫殿基址展示项目依托山东省考古研究所2011-2013年考古发掘成果,通过考古保护棚展示原考古探方,使用地表堆土和GRC材料原址复原夯土台基的手段展示田氏齐王的宗庙建筑的形制及规模。外围配套遗址标识解说系统,阐释周代营城制度和祭祀文化。

小城城墙遗迹保护展示工程(小城西墙段)

小城城墙遗迹保护展示工程(小城西墙段)

——小城城墙遗迹保护展示工程以对小城城墙本体保护和环境整治为主,通过少量覆土绿化标识城墙的规模和形制,在大城和小城交接处关键展示节点配合小城城墙剖面本体保护项目和大城西墙南段保护展示项目的实施,以1979年和2017年考古成果为依托,打造周代夯土城墙遗址的专题小型遗址博物馆,阐释周代夯土城墙的建造工艺和营城制度的演变。

——晏婴冢保护展示项目,以对本体的保护为主,辅助历史文化小品和雕塑,通过遗址保护打造名人墓名人传的文化历史氛围,结合古代廉政文化对现代廉政教育进行传播传承。

齐故城宫城核心区形成以小城城墙为线,串连桓公台、10号宫殿基址、城垣遗迹、小城北门等六处展示节点的保护展示总体布局。片区化的文物保护展示更适合系统化的遗址价值阐释活动,广袤的地理空间为文化传播创造了更多的可能性。

四、遗址相容使用:齐国故城

生态农业文旅融合示范区

激活大遗址的生命力,要厘清政府、市场和社会的关系,既要发挥好政府宏观指导和监管督查职责,也要发挥社会参与、市场机制在大遗址保护开发上的重要作用。齐故城宫城核心区的相容使用探索,目前经历了两个阶段。

第一阶段。2018年-2020年,遗址保护控制使用区开发利用为“齐都花海(齐文化花卉产业示范园)”项目,土地实行农作物和花卉种植轮作。每年11月底至次年6月种植小麦等粮食作物,6月至11月种植知樱花、向日葵、格桑花、粉黛花、马鞭草、醉蝶花、万寿菊、 孔雀草等花期长、花色多、观赏性强、具备一定经济价值的花卉品种,以条块式种植,形成较强的视觉景观。在游览步道设置“齐国成语花廊”“齐国名人雕塑群”等与历史文化、遗产保护相关的特色打卡微地标。“齐都花海”项目以旅游商业运营为主,通过集中营销,形成以“十一黄金周”为主的赏花季,平均年吸引游客达30万人次。

“齐都花海”开园季现场

“齐都花海”开园季现场

第二阶段。2021年-2023年,为响应国家粮食安全政策,扩大粮食生产面积,运营方顺势而为对项目方向进行了调整,“齐都花海”转型为“齐都粮仓”。齐都粮仓项目按照“产粮为主、研学互动、以农兴文”的发展思路,对土地的种植模式进行了调整,由原来的“粮食 花卉轮作”改为“多品种粮食种植”。根据小麦、玉米、小米、高粱、旱稻等不同粮食的视觉特点和生长习性,分区域种植,形成特定的粮食景观。配合特定的种植方式,开辟开心农场、野菜采摘节、农田迷宫、丰收节等极具特色的粮田文旅项目。还精心打造了多处临时布景,将齐国人文历史融入园区环境营造当中,打造集“生态保育、规模种植、休闲农业、文化体验、研学课堂、亲子游乐”于一体的农业综合体。

“齐都粮仓”粮食种植

“齐都粮仓”粮食种植

这种“政府主导、企业经营、加强监督”的遗址相容使用模式,严格控制农业作业强度,将农业产业与齐文化融合,打造出自然与文化有机结合的高品质园区。

五、收获与思考

临淄齐故城宫城核心区的统一保护利用始于2017年初,遗址相容使用探索于2018年,经过五年多来的探索实践,有几点收获和思考。

一是遗址破坏因素大幅减少。遗址核心区土地归属于七八个行政村,数百户农户进行种植经营,小而散的权属结构,造成使用的混乱无序,不可避免地出现小规模的破坏遗址现象。统一流转、统一运营后的遗址区土地,彻底切断了农户多点散发的小规模遗址破坏事件风险。

二是遗址保存环境明显改善。遗址核心区土地以往分散的权属结构,农业种植结构杂乱、土地使用情况复杂,农田、果园、蔬菜大棚、养殖棚舍等交叉散乱,遗址区毫无景观可言。土地流转环境整治后,彻底清理了遗址区内的私搭乱建;复耕复绿恢复风貌,遗址保存环境明显改善;通过景观农业种植,使得遗址区呈现了良好的景观效果。

三是遗址人地矛盾得到纾解。遗址核心区土地所有地上附属物补偿按照国家标准经正式评估后执行,由地方财政承担。涉及宅基地拆迁的农户全部搬进了规划建设的新房。参与土地流转的农户,每亩土地每年可得的土地租金与自己种粮的纯收入基本相当,还能腾出时间务工、经商、增加收入,土地流转的农户签约率达到99%。原来农业产业发展与文物保护之间的矛盾得到一定程度的缓解,遗址原住民在文物保护利用中得到了实惠。

四是文物展示核心片区初步形成。遗址核心区密集的遗址保护展示项目集聚了大量国家资金的投入,低强度的农业旅游开发改善了遗址生态环境,丰富了遗址公园价值元素,业态多元化使得遗址核心区具备了“遗址展示 文化旅游 农业生态 商业文创”的综合型遗址产业生态,齐故城文物展示核心片区初步呈现。

临淄齐故城宫城核心区远景效果图

临淄齐故城宫城核心区远景效果图

结语

孙庆伟先生认为,明确每个大遗址在历史长河中独一无二的位置,在中华文明标识体系中的独特价值和内涵,在研究、展示和利用方面,根据其独特历史地位做到“一址一策”。临淄齐故城宫城核心区在遗址价值利用和相容使用方面的探索实践,以建成我国都城类大遗址保护利用综合示范区为目标,为推进我国大遗址保护利用研究与实践的科学化和系统化进行了有效尝试,为我国大遗址保护事业健康、可持续发展提供了案例和样本。

作者:于焱

作者单位:临淄区文物保护中心

编辑 | 张 怡 实习编辑 | 王雨莹

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

- 0000

- 0004

- 0000

- 0002

- 0000