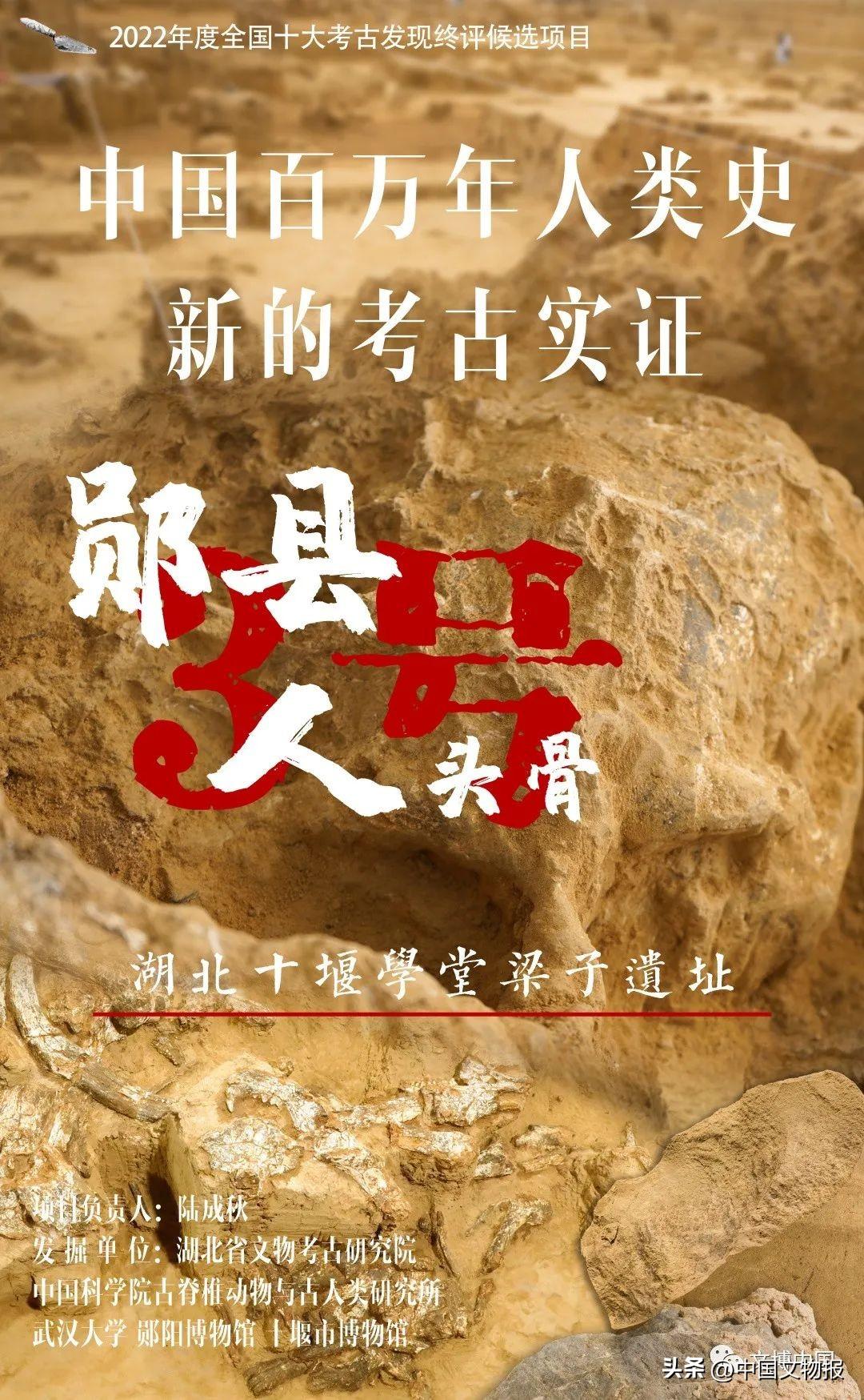

十大考古终评项目 | 中国百万年人类史新的考古实证——湖北十堰学堂梁子遗址

#2022十大考古#

发掘单位

湖北省文物考古研究院

中科院古脊椎动物与古人类研究所

武汉大学

郧阳博物馆

十堰市博物馆

项目负责人

陆成秋

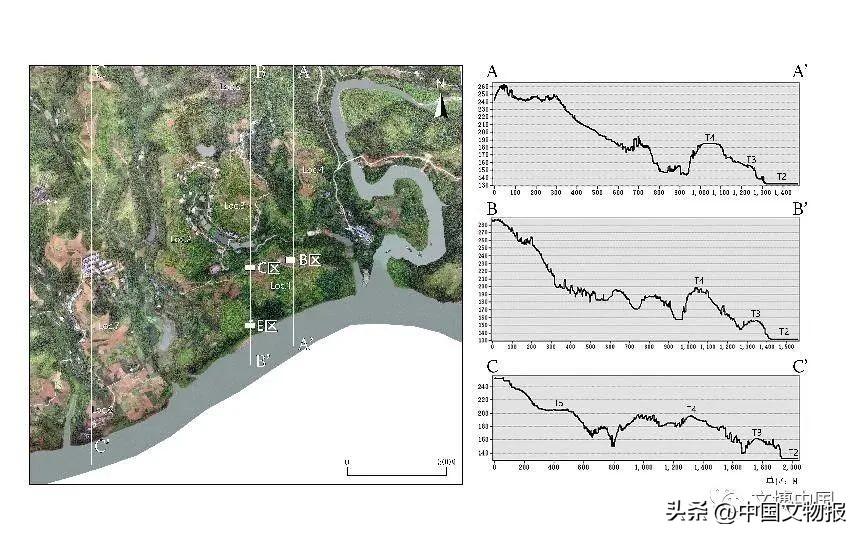

学堂梁子遗址位于湖北省十堰市郧阳区青曲镇弥陀寺村,坐落于汉江北岸,曲远河口西边(图1)。

图1 遗址位置

图1 遗址位置

遗址因为曾发现两具约100万前的直立人头骨化石(俗称“郧县人”)而闻名,是一处集古人类化石、古动物化石和石制品三位一体的重要的旧石器时代遗址。遗址保护面积50万平方米,分布面积超过190万平方米,发育有五级阶地,主体为第四级基座阶地(图2),阶地上保留的第四纪堆积平均厚度超过8米,保存了100多万年来不同时期的地层堆积。

图2 学堂梁子遗址正视图

图2 学堂梁子遗址正视图

2021年起,为解决 “郧县人”相关学术问题,为建设考古遗址公园、活化历史场景创造条件, 经国家文物局批准,湖北省文物考古研究院联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、武汉大学、郧阳博物馆、十堰市博物馆等单位,组成多学科交叉的考古团队,对该遗址开展新一轮考古发掘与研究。

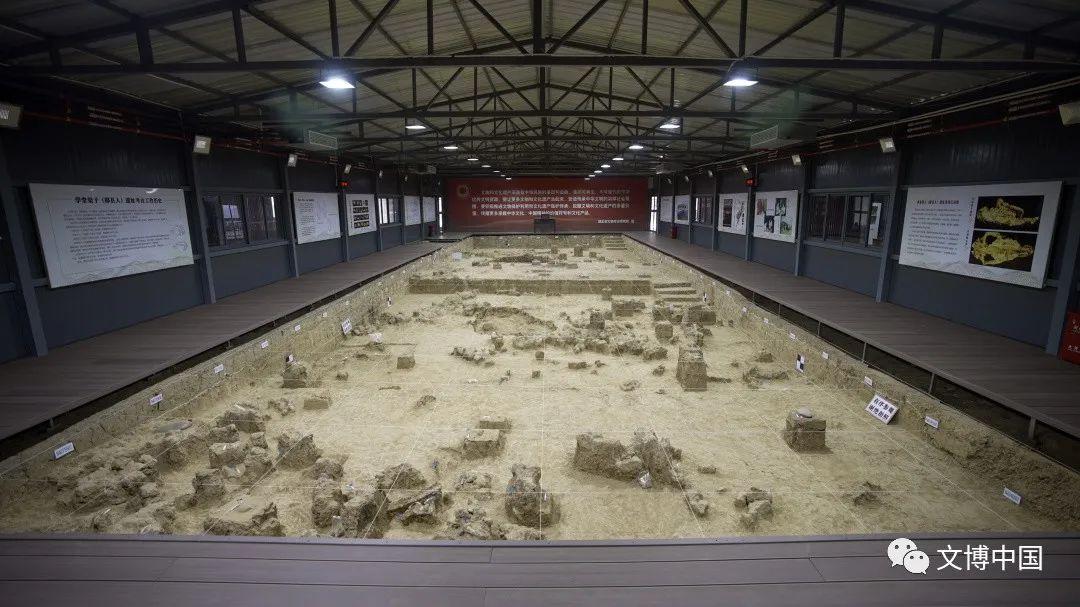

为保障考古发掘的质量和文物安全,各方共同努力,在遗址创新性地搭建了1000多平方米温湿可控、设施齐全、功能完备的考古方舱、考古工作站等(图3、4、5)。

图3 考古方舱外景

图3 考古方舱外景

图4 考古方舱内景

图4 考古方舱内景

图5 B区发掘现场

图5 B区发掘现场

同时,为了使考古发掘更加科学、系统、规范和可持续,考古团队引进了考古发掘数字管理平台、ArcGIS系统和最新的发掘记录系统,对遗址进行地点和发掘区的划分,纳入新的布方与测控系统。学堂梁子作为第一地点(Loc.1)只是遗址其中之一条山梁,本轮发掘主要在学堂梁子的B、C、E发掘区进行。

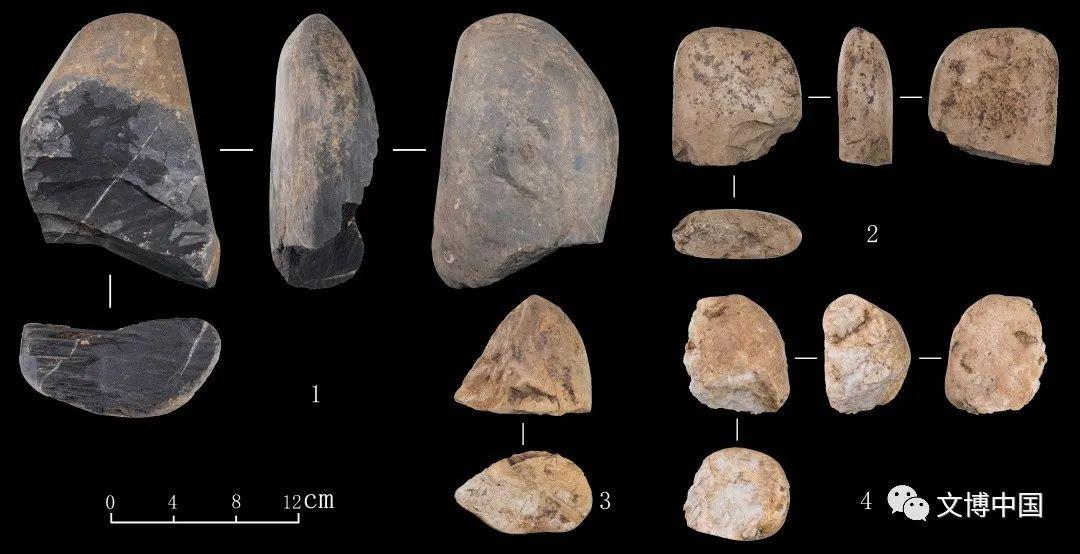

B区位于四级阶地的遗址核心区,紧靠出土“郧县人”1号和2号头骨的A区。发掘面积203平方米,目前共揭露3个自然层。该区出土了1具古人类头骨、45件四级阶地下文化层石制品和丰富的动物化石(图6)。石制品主要是简单打制的石核、石片和搬入石料(图7)。

图6 B区出土化石

图6 B区出土化石

图7 T4下文化层石核(B区出土)

图7 T4下文化层石核(B区出土)

出土的动物化石呈杂乱块状或条带状聚集分布;部分骨骼化石保留了原始连接状态,表明这些化石被原地埋藏或未经过长距离搬动。经初步观察,动物种类有猴、虎、鬣狗、剑齿象、犀牛、野猪、小猪、貘、鹿、牛、马等(图8)。

图8 B区出土动物化石 1肢骨2剑齿象臼齿3貘下颌骨4虎上颌5跗骨

图8 B区出土动物化石 1肢骨2剑齿象臼齿3貘下颌骨4虎上颌5跗骨

C区位于四级阶地最高处,目的是寻找遗址更加完整的地层。发掘面积105平方米,目前共揭露6个自然层,其中第二至五层应该为遗址首次发现。目前已出土四级阶地上文化层石制品83件,包括砍砸器、刮削器、石核、石片和搬入砾石。相对B区出土的下文化层标本,石器技术更加进步(图9)。C区新发现的层位延长了该遗址的地层和文化序列,对于探讨遗址完整的地层、年代和文化发展具有重要价值。

图9 T4上文化层石制品(C区出土)

图9 T4上文化层石制品(C区出土)

E区位于三级阶地的油坊梁子东端,目的是寻找更晚阶段的旧石器遗存。发掘面积126平方米,目前共揭露3个自然层。出土有手斧、手镐、砍砸器、刮削器、石核、石片和搬入石料等旧石器时代较晚阶段的石制品,共148件(图10)。E区的发现进一步延长了本区域古人类活动史,对于探讨本区域旧石器文化技术演进和构建本区域更加完整的旧石器文化序列具有重要价值和意义。

图10 T3出土较晚阶段石制品(E区)

图10 T3出土较晚阶段石制品(E区)

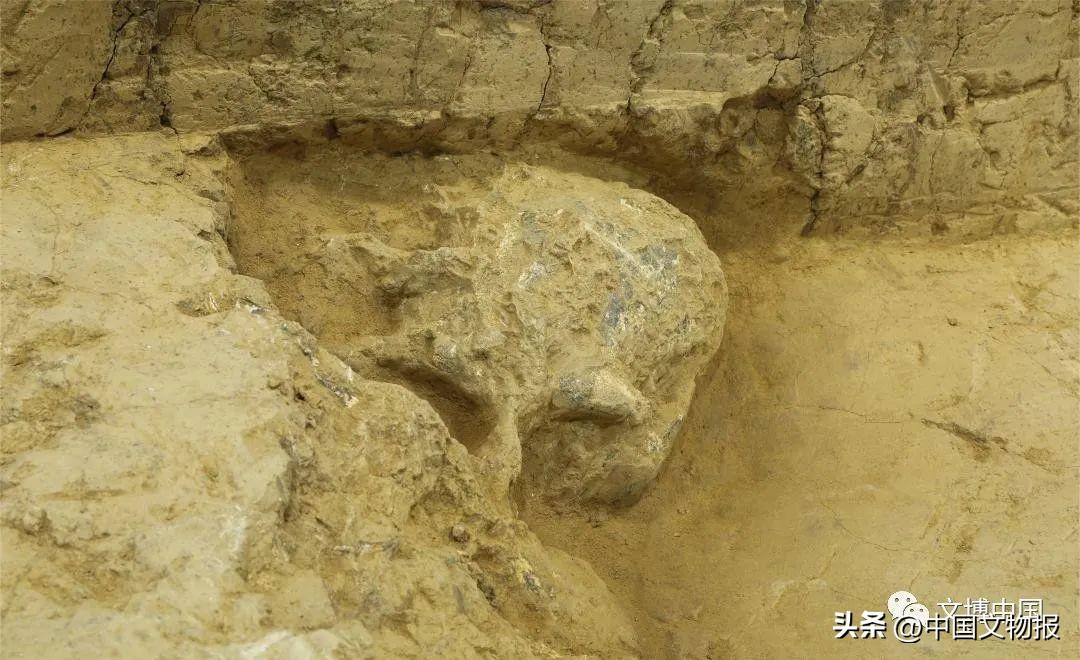

2022年5月18日,在距“郧县人”1号头骨发现33年后的同一天,在相距33米远的考古发掘地层壁面上,“郧县人”3号头骨面世(图11)。

图11 郧县人3号头骨

图11 郧县人3号头骨

新发现的“郧县人”3号头骨保存完好,形态清晰,具有直立人的体质特征。3号头骨形态基本正常,没有发生明显的变形,所能提供的性状信息比以前发现的两具头骨更丰富而真实,会在很大程度上弥补前两具头骨变形的缺憾。

“郧县人”3号头骨面世后,考古团队制定了科学周密的工作方案,采用最新的田野考古规程和前沿科技手段,多学科联合攻关,对埋藏头骨化石的部位及时进行了扩方发掘。2022年12月3日上午9时许,“郧县人”3号头骨在湖北郧阳学堂梁子遗址被顺利提取出土,进入修复和研究环节(图12)。

图12 郧县人3号头骨化石提取

图12 郧县人3号头骨化石提取

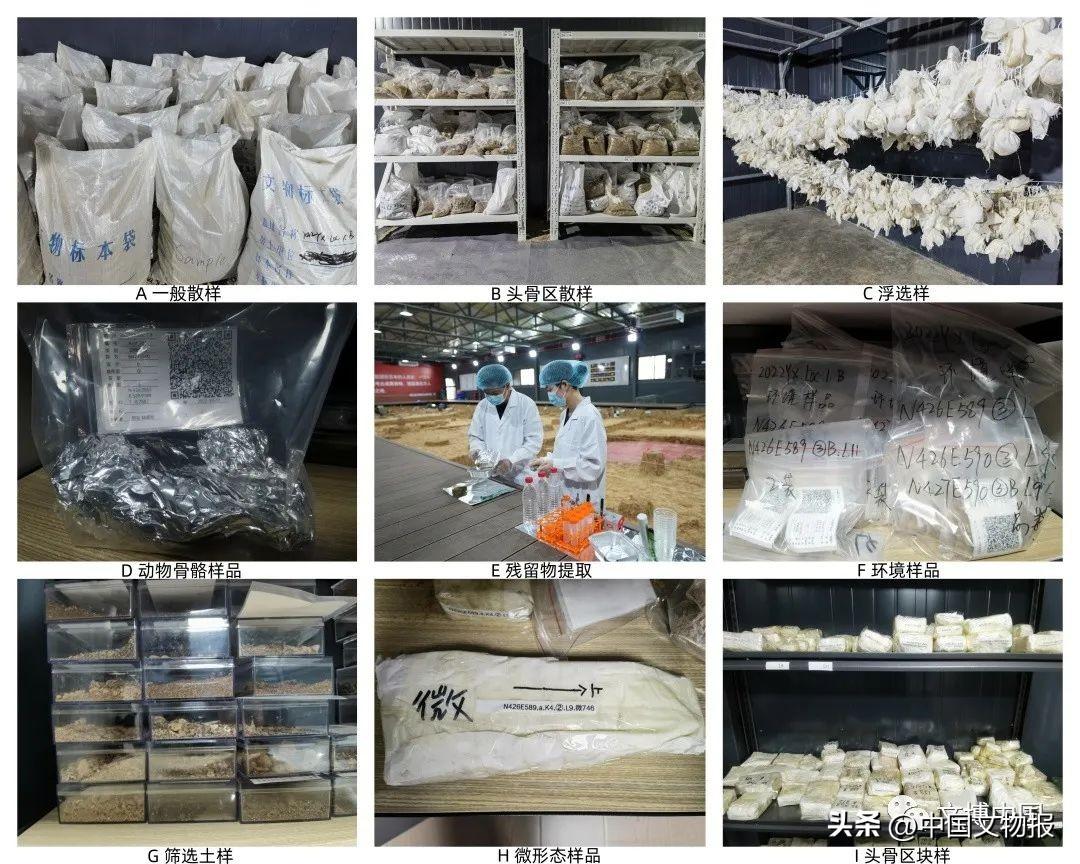

围绕人类化石和其他遗存,考古团队系统采集了1400多份用于年代、环境、埋藏、残留物和分子生物学分析等多学科研究的沉积样品,拍摄了20多万张高清照片,进行了20多次的高分辨率实景三维建模,留取了海量的发掘图片、影像与数据资料(图13、14、15)。

图13 发掘合集

图13 发掘合集

图14 多学科取样合集

图14 多学科取样合集

图15 数字化记录及装备合集

图15 数字化记录及装备合集

所展开的地层对比分析表明,“郧县人”3号头骨与以前出土的1号、2号头骨位于同一套地层中。地貌位置、地层序列和伴生的哺乳动物化石显示人类化石埋藏于早-中更新世地层中。以前采用电子自旋共振、铀系法、古地磁方法测年结果指向距今约100万年,新的取样和多方法测年将会得出更精确的年代数据。

“郧县人”3号头骨是迄今欧亚内陆发现的同时代最为完好的古人类头骨化石,保留该阶段人类重要而稀缺的解剖学特征;该化石处在古人类近200万年演化历程的中间和关键环节上,为探讨东亚古人类演化模式、东亚直立人来源、东亚直立人与智人演化关系等重大课题提供了翔实而关键的化石及文化证据。本次发掘的收获为实证中华大地百万年的人类演化史,讲好东方人类故乡先民演化和文化发展的故事,提供了关键节点的重要依据与信息。

作者:湖北省考古研究院

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 黄雪芮

复审 | 冯朝晖

监制 | 李 让

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0002

- 0002