舒小峰:以小见大 谈谈基建考古

基建考古是配合基本设施建设而开展的考古工作,是当前各考古机构的主要工作内容,本次中国人民大学2019级考古本科生在通州进行的考古实习,就是配合北京市城市副中心建设而开展的考古项目。为此,我们特邀中国古迹遗址保护协会副理事长、北京市政协教文卫体专业委员会副主任、原北京市文物局局长舒小峰,于2022年7月30日下午为师生们分享北京市基建考古的相关成果与经验。讲座由中国人民大学历史学院考古文博系王晓琨副教授主持,北京市考古研究院孙勐老师、黄星老师及中国人民大学吴桐老师、2019级全体考古本科生等参与。

图一 海报讲座

图一 海报讲座

讲座开始前,考古实习领队王晓琨副教授向舒小峰副主任介绍了发掘情况,并一同参观工作站1号楼大厅内的“遇见千年之城”实习成果展,就学生实习与基建考古等相关问题进行交流。

图二 王晓琨副教授向舒小峰副主任介绍考古实习情况

图二 王晓琨副教授向舒小峰副主任介绍考古实习情况

下午3时许,讲座正式开始。舒小峰副主任围绕北京地区基建考古工作的开展,结合个人经历与思考,为同学们依次分享了以下四方面的内容:

图三 会议开始时的现场

图三 会议开始时的现场

一

“基建考古是北京地区考古工作的经常性任务”

01

考古工作分类:专业角度与工作角度

考古工作的分类存在不同角度。从专业角度来看,可以按时代划分为旧石器时代考古、新石器时代考古、夏商周时期考古、秦汉时期考古、魏晋南北朝至明清时期考古等,也可以按具体技术与所关注的问题划分为环境考古、植物考古、冶金考古、农业考古、天文考古、水下考古等;从工作角度来看,主要常见科研考古、基建考古这两大类。基建考古是配合基本建设而开展的考古调查、勘探与发掘。据《中华人民共和国文物保护法》规定,在基本建设工程中发现文物,应当立刻停工,由文物部门组织考古工作。[1]此外还有一项类似于基建考古的工作,一般称为抢救性考古发掘。这类工作存在两种情况:一是涉案,如2000年的北京老山汉墓发现盗洞,如果不进一步发掘,墓葬很可能会被破坏。[2]二是配合基本建设的抢救性发掘,包括农田水利设施建设,如金陵遗址附近的农民在山上挖蓄水池,导致完颜阿骨打的陵寝遭到局部破坏,经过考古队的抢救性发掘后,完颜阿骨打夫妇的石椁及出土文物才得到保护。[3]

02

长风破浪,知难而进:北京地区基建考古的三个发展阶段

北京地区基建考古工作是配合基本设施建设和农田水利建设而开展的,日常任务量相当大。其发展历程大体上可以分为三个阶段:

第一阶段,新中国成立后到改革开放之初。这一时期,北京地区考古工作基本上处在计划经济体制下,围绕北京市重要的基本建设工程而展开。由于缺少前期考古调查与发掘,建设单位往往是在建设过程中发现地下存在遗址遗迹,随后立刻安排停工,主动报告上级单位、和文物部门沟通,再由文物部门安排考古力量(即当时的北京文物工作队)察看现场、提出处理意见、开展发掘工作等。如大葆台西汉墓就是在早期部队建油库时发现的。“那时候大家还比较老实,一说停工,都规规矩矩停工,配合考古发掘非常主动。”舒副主任说道。在计划经济体制下,基本设施建设规模一般不大,施工设备较原始,工程进展速度较慢,群众配合度也较高。因此但凡被发现的遗迹与文物,都得到了比较有效的保护。

图五 舒小峰副主任讲述北京地区基建考古工作往事

图五 舒小峰副主任讲述北京地区基建考古工作往事

第二阶段,改革开放初期到2014年。这一时期,北京地区考古工作处在市场经济条件下,随着北京城市建设和房地产开发不断展开,开发规模、强度、面积越来越大,呈现出“推平头”、“摊大饼”式的发展模式。然而在如此大规模的基本建设之下,文研所每年接到的发现文物报告却不足前些年的十分之一。

舒副主任表示,有相当数量的遗迹在被发现以后,建设单位及施工单位出于自身利益都不愿停工,故意隐瞒不报;其中出土的瓷器、钱币、金银器也被哄抢一空。还有一批人游走在各工地之间,收购瓷片和文物,乃至形成地下文物交易等灰色产业。这种情况屡打不绝、屡禁不止。

在这种情况下,北京市文物局及文物研究所从上到下大声疾呼,要求制定相应的地下文物保护法令。在北京市人大和政协的密切关注与大力支持下,经过专家多年调研论证,《北京市地下文物保护管理办法》终于在2013年正式通过,并于2014年3月开始实施。舒副主任开玩笑称,在那个时期,地上地下文物保护工作就是在和房地产商及建设单位“斗智斗勇”。虽然当时文物部门“屡战屡败”,但还是“屡败屡战”,终于在2014年3月迎来胜利的曙光。

第三阶段,2014年至今。《北京市地下文物保护管理办法》的出台是一项划时代的举措,这是全国首部以省级政府令的形式,践行“先考古、后出让”政策机制的地下文物保护法规,要求在土地出让前先向文物行政主管部门申请考古调查、勘探。地下文物保护工作从此由原来的“被动跟进抢救”,变成现在的“提前主动完成”,进入崭新的发展阶段。

二

“多年来,北京地区基建考古展现出自身特点”

01

困境:早期发现少,晚期发掘难

北京地区有几十万年的人类居住历史、三千多年的建城历史和八百多年的建都历史,但在封建社会早期,中华文明的中心区域在黄河流域和长江流域,北京地区一直以来都是中原王朝的东北边疆。在早期历史遗迹方面,北京地区虽然有大葆台西汉墓[4]、老山汉墓[5]两处汉代诸侯王墓葬,以及隋唐的史思明墓[6]、刘济墓[7]等重要发现,但总的来说数量较少、文物保存状况不理想,和河南、陕西等中原地区相比,还是显得分量不够。舒副主任提到,除却人为破坏等原因,北京地区的气候特点也是导致文物不易保存的原因之一。南方气候湿润、地下水位高,西北气候干旱、地下水位低,文物都能得到较好的保存;而北京地区四季分明,易产生冻融现象,地下水位持续波动,文物能保留下来已属难得。

图六 大葆台西汉墓

图六 大葆台西汉墓

北京地区考古的另一个特点,就是辽金元乃至明清时期的地上地下文物开始增多,但其中较为重要的遗存大多已经公布为各级文物保护单位。根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定,原则上不对文物保护单位进行考古发掘。[8]在金陵遗址中,除了曾对完颜阿骨打陵墓做了抢救性发掘外,其他工作都仅限于考古调查和勘探;一些明清郡王墓、公主墓,大多也都处于保护状态,而不进行主动发掘。于是造成北京地区早期少有重要发现、晚期难做考古发掘的局面。

在这种情况下,北京地区科研考古就不能像其他省市一样,围绕重要墓葬和遗址遗迹开展。因此,北京市文物研究院选择的角度最终定在了大遗址保护。圆明园、西周琉璃河燕都遗址、路县故城遗址、元大都土城遗址、明城墙遗址等,未来将支撑起北京地区科研考古的重要方向。事实上,大遗址保护也是全世界考古与遗址保护的热门话题,大遗址保护在北京地区的科研考古领域是大有可为的。

三

“多年来,北京地区基建考古取得了重要成果”

01

考古数十载,薪火代相传

北京地区考古工作从新中国成立后逐渐步入正规化,时至今日已经积累了丰富的经验。舒副主任提到,文研所曾经有一位老所长于杰,组织全所的骨干力量在北京地区山前台地做了连续普查,发现了若干新旧石器时期乃至夏商周时期的重要遗迹。今天为人所熟知的上宅遗址、东胡林遗址、雪山遗址等,都跟于杰先生任所长期间与全所人员一起开展的先期调查工作分不开。可以说,北京地区的考古工作是一代代考古人筚路蓝缕、不懈努力积累而成的。舒副主任笑着说,今天北京市文物研究院从(组成人员)年龄上看已经很年轻了,这是一个可喜的现象,现在这批同志专业水平高、工作热忱高,这些年来也取得了很大成绩,是值得鼓励的。

02 任务艰巨,成绩喜人:

从一组数据认识十八大以来北京基建考古成就

新中国成立以来,北京地区基建考古历经三个发展阶段,时至今日,已经取得了不少重要成果。舒副主任和师生分享了一组数据,以反映近年北京考古工作开展情况:

十八大以来,北京地区考古发掘面积达60万平方米,相当于84个足球场,位列全国第一。

“咱们北京市域面积才1.68万平方公里,北京市文物研究院的工作人员才三十多人,有考古领队资质的也就十多个人。”舒副主任笑着说,“但十几年来,这支队伍干了这么大的活儿,真是让人吃惊和钦佩!”

舒副主任回忆起,当年孙勐老师、尚珩老师一行人在通州配合城市副中心建设做考古发掘,时任国家文物局局长的刘玉珠同志到工地视察。“那会儿正值严冬,天寒地冻,但咱们工地还在热火朝天地干活。尚珩老师向刘玉珠局长汇报工作时冻得直流鼻涕,但一说到发掘就特别兴奋,说得停不下来!……我当时跟刘玉珠局长讲,咱们的考古队员在这么艰苦的条件下还在坚持工作,每当有一点发现都特别激动。这些年我们北京地区能取得这么多成绩,都离不开他们的努力!”

图八 2017年2月20日,国家文物局局长刘玉珠在北京市通州区调研城市副中心建设文物保护与考古工作

图八 2017年2月20日,国家文物局局长刘玉珠在北京市通州区调研城市副中心建设文物保护与考古工作

03 行而不辍,成果丰硕

回顾十一个北京基建考古重要发现

在北京市文物研究院的努力下,北京地区基建考古工作取得了丰硕成果。舒副主任为师生们简单介绍了十一个北京地区基建考古重要发现:

望坛棚户区改造项目。小区楼盘在先期考古时,文物部门发掘了1573座平民墓,时代从唐朝延续至明清,重要遗存包括元代圆形四角攒尖顶砖室墓,[9]清墓所出刻有“奉天诰命”的铜鎏金凤冠等。该墓群年代很可能在明朝嘉靖年间扩外城之后,[10]对认识北京城变迁和周边墓地形成有重要指示作用。

图九 东城区望坛项目元代墓葬北壁仿木结构尖形顶

图九 东城区望坛项目元代墓葬北壁仿木结构尖形顶

通州北运河故道及小圣庙遗址。通州北运河故道总长3000米,宽160-320米,应为清嘉庆十三年(1808年)以前的大运河故道,是元、明、清三朝大运河漕运兴衰的明证。另在配合副中心三大文化设施建设时,于图书馆下发现小圣庙遗址,这是大运河北京段首次考古发现的祭祀河神的庙宇遗址,对构建通州地方志有重要作用。

图十 小圣庙遗址

图十 小圣庙遗址

密云区中医院新院古城墙。建设中医院新院院址时发现一段古城墙,判断可能为唐代檀州城城墙。檀州城位于唐朝版图东北方向,是经略东北亚、朝鲜半岛的重要区域,过去仅见文献记载,首次发现有考古实证。

清华大学新馆。清华大学在建设新土木馆、化学馆时分别发现有古墓葬、古桥、古河道。墓葬时代上至战国、下至明清,多单人墓穴,并显示出统一规划布局的特征,有可能是明清时期太监墓,对研究“中关村”(“中官村”)地名由来有重要参考作用。

石景山南宫古寺、古墓群。石景山南宫住宅小区开发项目进行考古发掘时,发现一完整寺庙净德寺,周围还有若干墓葬及窑址。[11]由于发掘时近隆冬,考虑到现场开馆无法保障文物安全,文研院将墓葬遗存整体打包运至首都博物馆实验室,现今所有文物均已提取完成,大型棺椁也都得到有效保护。

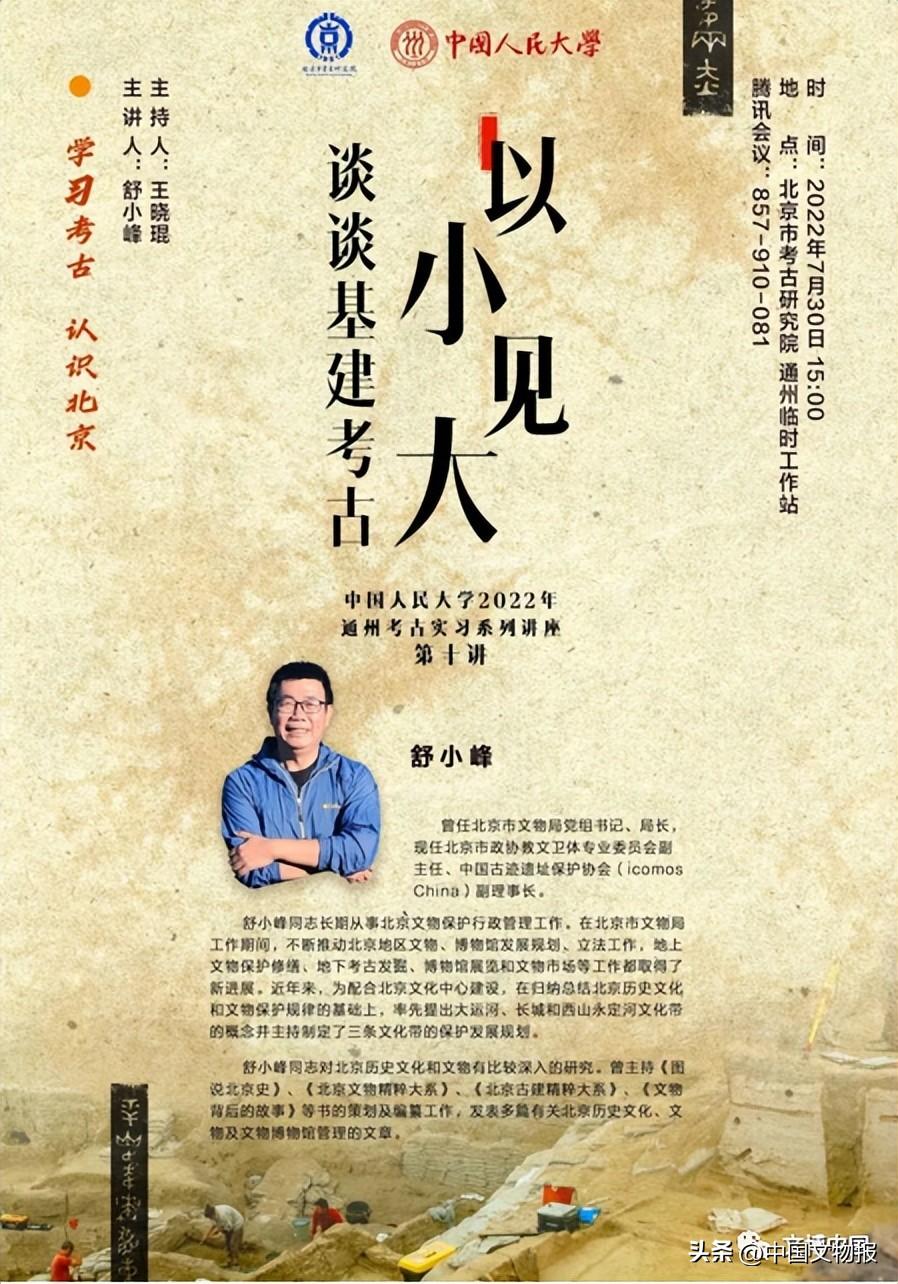

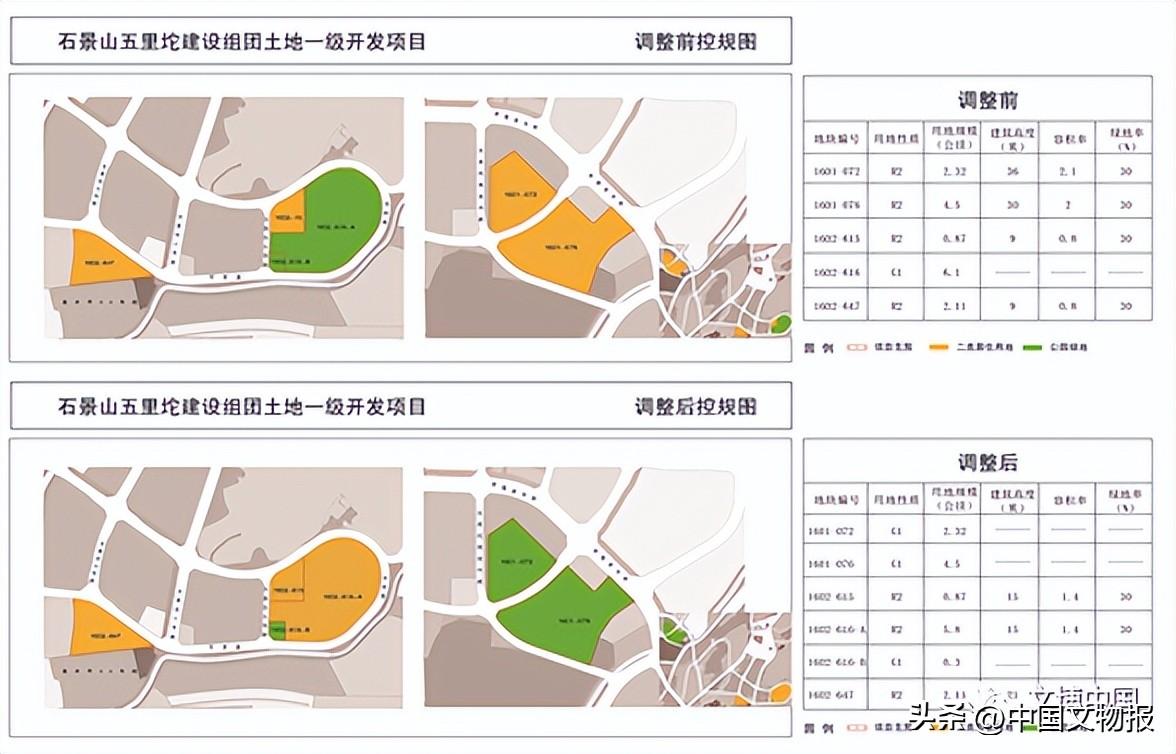

图十一 石景山五里坨地块进行控规调整

图十一 石景山五里坨地块进行控规调整

房山汉代广阳城遗址。广阳城遗址规模与路县故城大体相当,周边有若干墓葬,位于沙地下方约三四米处。此次发现为房山的文化内涵增添重要一笔,有望在未来形成一条北京往西南连接北京、涿州、雄安三地的文化之旅。

房山唐代幽州节度使刘济墓。房山在建设金融小镇时,于坟庄发现两百余座明清墓葬,经国家文物局批准,北京市文物研究所对该墓群进行了抢救性考古发掘工作,确认唐代幽州卢龙节度使刘济墓的存在。

图十二 刘济墓发掘现场全景

图十二 刘济墓发掘现场全景

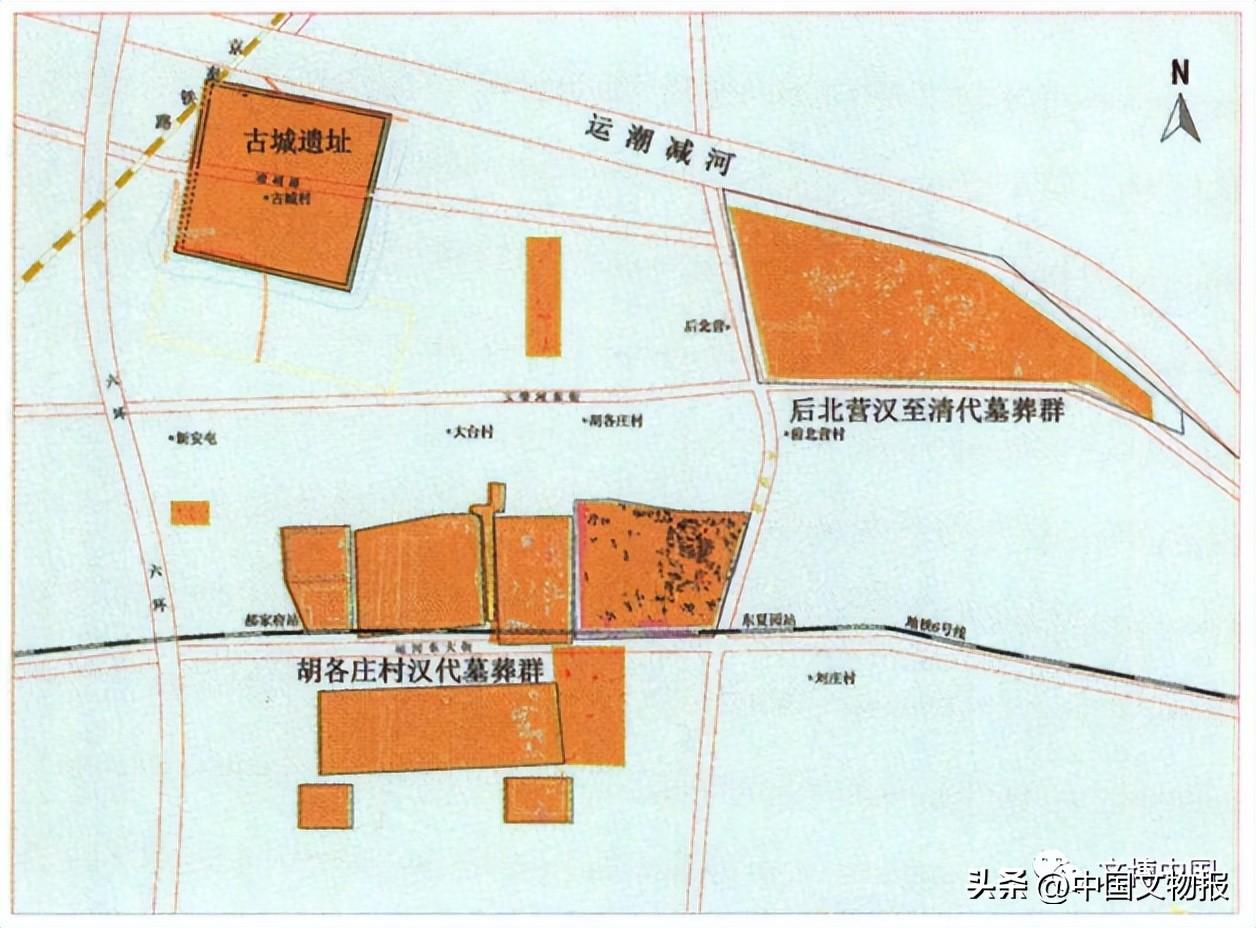

城市副中心考古。以路县故城遗址为标志,入选“2016年度全国十大考古新发现”。舒副主任称,在座的同学们现在也是路县故城遗址的发掘者和保护者。

图十三 路县故城遗址平面示意图

图十三 路县故城遗址平面示意图

图十四 中国人民大学考古文博系师生参与路县故城遗址发掘工作

图十四 中国人民大学考古文博系师生参与路县故城遗址发掘工作

除以上八项外,还有冬奥场馆、世园会、南水北调等考古项目。舒副主任表示,檀州城、广阳城、路县故城等遗址,今后都有望成为展示北京历史文化内涵的地标性文化公园。

“大家千万不要小看基建考古!”舒副主任笑着对同学们说,“基建考古工作是经常性的,更是大有可为的!”

四

“关于北京地区基建考古的几点思考”

(1)基建考古现在是、将来仍然是今后一个时期的重要考古内容。总书记到北京调研时明确提出北京历史文化名城保护的原则:老城不能再拆了。前些年大规模的“推平头”式的房地产开发绝无可能再在北京出现。但舒副主任表示,北京地区基建考古工作的任务量不会因此减少。新时期地下文物保护工作进入到一个新的阶段:超前谋划、同步推进,各方面文物保护意识越强,对文物保护工作的要求就会越高。未来配合基建的文物保护工作还会持续若干年。

(2)要做好北京基建考古工作,一定要加强前期研究,尽最大努力打有准备之战。以往北京地区的考古发掘工作往往打的都是“遭遇战”,对考古现象的清理、记录、绘图等工作欠缺准确性,下一步要系统梳理多年来的考古成果,注重总结规律性的现象。

以路县故城遗址的发掘为例。北京城市副中心行政办公区南侧地块在先期考古过程中,发现了为数众多的从战国到明清的墓葬,最密集的地方甚至于在一个高压塔下就有密密麻麻六座墓葬!当文研院梳理周边墓葬时,竟发现这些墓葬围成了半弧状。逝者埋于城外,生者居于城内,由此便可以通过将墓葬定点标图,从而循着墓葬“倒推”城墙,来划出路县故城的大体范围。

除了梳理考古成果以外,还要加强史料研究,提前对遗址遗迹做研判。舒副主任提到,乾隆曾派人对北京城做测绘,形成《乾隆京城全图》[12];若在此基础上结合新中国成立前后的北京测绘图,按照一定比例尺进行叠加后,通过测绘分层,就能看到一个地区在一段时期内的变化以及城市的生长发育过程,提前了解到地下遗址遗迹的性质。舒副主任表示:“虽然我们不怕遭遇战,也取得不少成果,但机会是给有准备之人的。还得多做幕后功课!”

图十五 《乾隆京城全图》(节选)

图十五 《乾隆京城全图》(节选)

(3)现场研判需要耐心、细致,才能发现重要价值。如路县故城遗址、圆明园遗址在发掘过程中,有若干考古现象稍不留神便会错失。这就需要考古学工作者仔细辨别、用心研判。

(4)多学科并进,最大限度做好考古工作。这些年北京市文物研究院在基建考古过程中大量运用交叉学科并进,包括环境考古、冶金考古、农业考古、植物考古等,比以往简单的遗址清理与文物留存的收获要大许多。

(5)北京各区在基建考古过程中需要重视的问题。

大兴区。大兴位于永定河冲积扇下游,地面覆盖沙土多,但不代表沙子下就没有文化层。例如大兴国际机场在建设过程中,近4500平方米的发掘面积内,就发现有古代墓葬402座,时代上启辽金下至明清。此后文研院在大兴区黄村镇三合庄又发掘出从东汉到清代的墓葬205座,其中东汉墓葬多位于沙土下。在旧宫镇旧宫三村还发现了更早的西周早中期小型聚落遗址。这意味着在永定河摆动过程中,不仅辽金元明清时有人类在此处活动,甚至在更早的汉唐乃至西周时期就有人类在此居住,大兴的历史文化需要被重新审视和评估。“当我们回答大兴有没有文化时,更多的应该是凭借我们手中的手铲,依靠我们的考古工作。”舒副主任说道。

图十六 大兴三合庄墓葬集中区全景

图十六 大兴三合庄墓葬集中区全景

平谷区。平谷区位于北京市东北方向,其中韩庄乡上宅文化所代表的是北方草原文化与中原农耕文化的交汇,与天津周边考古学文化关系密切。另外值得注意的是,自新石器时代以后,北京地区商代最大青铜器(青铜罍)就出土于平谷刘家河墓;中国出土的仅两件铁刃铜钺,其中一件也在平谷刘家河。这一地区的考古发现如此重要,恐怕不是偶然。

图十七 平谷刘家河村商代墓葬出土三羊铜罍

图十七 平谷刘家河村商代墓葬出土三羊铜罍

(6)要注意发现北京地区平民墓的地方特色。墓葬反映的是墓主人生前的生活习俗和社会状况。北京从元到明清作为国家首都,历史上考古发现有大量太监墓,但并未对墓志等材料做深入研究。舒副主任提到,明清太监墓墓志撰写者多为达官贵人,解读墓志有助于研究当时的政治状况、人际关系网与交际圈等。此外,在北京地区明清平民墓中,在对墓主人性别做判断之外,还可以对足部做生理、病理学研究,判断是否存在裹脚行为,这对辨别墓主人族属、了解民间社会风俗有很大助益。

基建考古是考古入门的关键性工作,既是“以小见大”,也是“见微知著”。要想做好基建考古,考古学工作者需要拥有广博的知识、宽阔的视野和更高的理论水平,才能从小切口做大文章。

最后,舒副主任对在场同学提出殷切期望与美好祝愿。“我很期待各位同学能发现重要课题,而不是大而化之地做研究……处处留心皆学问,相信聚沙成塔、集腋成裘!”舒副主任笑着说,“各位同学现在处在一个特别好的年龄段,老师们都很有水平,学习条件、获取信息的条件也比过去好很多。相信各位同学一定可以学有所成,将来在工作岗位为中国考古学做出更大贡献!”

随后,与会师生共同观看本次考古实习纪实短片,并与舒小峰副主任就基建考古相关问题展开讨论。

图十八 师生共同观看实习短片

图十八 师生共同观看实习短片

王晓琨副教授:舒副主任对北京文物考古工作提出了很多有启发性的思考,很值得师生共同学习。您在工作中是否曾遇到过一些棘手的难题?

舒小峰副主任:我记得是在2013年4月的时候,我接手孔繁峙老局长的工作。当时社会上有一种声音是复建圆明园,另外还有一种声音是来自一些老文物专家、媒体、公众等,认为圆明园是国耻纪念地,动了复建的念头就是忘本。

当时我思前想后几个月,到现场看了无数次,最后想到一个办法。百年前圆明园遭逢大火,这百年来已经是物是人非,地面之上有1米多高都是建筑、生活垃圾。我们要保护遗址,不是保护垃圾,至少得把垃圾清理掉、让遗址露出来,才知道怎么保护。于是圆明园的最终出路走向了考古。在谢辰生、张忠培、黄景略等专家的指导下,在媒体的监督下,我们先通过考古调查把圆明园的山形水系摸排清楚,随后开始进行有计划的勘探发掘。当时张中华在圆明园做领队,同时开展公共考古,[13]让公众了解我们的工作,圆明园从此也成为一个有代表性的展示项目。

图十九 舒小峰副主任谈圆明园保护

图十九 舒小峰副主任谈圆明园保护

孙勐老师:我补充一下,谈谈感想。舒副主任今天的主题是“以小见大”,这个“大”可以大到考古学的很多问题。虽然我们谈的是北京基建考古,但实际上舒副主任讲了整个考古学的形成和发展情况。基建考古本身也是社会存在的一个部分,这个从无到有的过程是社会发展的结果,也是像舒副主任这样的人努力的结果。

考古学发掘与研究的对象是古代人留下的遗存,古人和古代社会已经作为一种过去的存在,我们所提出和研究的问题其实都来自于现在,来自于我们对现在和未来的思考。因此,如何提出问题、如何找到解决问题的途径,这是很重要的。

图二十 孙勐老师谈工作体会

图二十 孙勐老师谈工作体会

何辰晨同学:舒副主任您好!路县故城保护工作是一个重要项目,其系列举措是否会与周边居民的生活需求产生矛盾?应该如何实现两者的共同发展?

舒小峰副主任:在做古城保护的设计规划时,我们会考虑如何将周边居民的生产生活与遗址保护结合起来。以路县故城遗址为例,遗址保护是第一位的,遗址展示是第二位的,在设计遗址公园的时候,会把公众服务作为一个重要的考虑因素。事实上,遗址公园和博物馆不同,不能保证参观者每次进来时都能实现教育功能,因此在设计阶段就会将公园的休闲娱乐性质与考古遗址的教育科普性质融合起来,在参观之外同时满足公众散步乃至于骑行的要求,营造出一种古今沟通的氛围。只有公众愿意来,我们的遗址和文化遗产才能真正“活起来”。

李雪婷同学:老师您好!我们之前也接触过辽金元明清北京城的相关资料,得知北京城是比较典型的古今重叠型城市。就北京地区的这种特点而言,基建考古是否能发挥更大作用、带来更多收获?

舒小峰副主任:一定是的。北京城跟开封城有点类似,虽然古今城市位置略有变化,但总体上没有大的摆动。今日所见明清北京旧城的下面还叠压着类似幽州城的遗址遗迹,像教子胡同、菜市口一带就很可能存在幽州城东城墙,这时候我们的基建考古就一定要有目的性,先找城墙,先查询幽州城相关资料。未来,历史上不同时期的城市存在痕迹也都会被揭露和展示出来。我们这座城市里随处可见文化元素和遗产基因,未来北京城有望最大的活体生态博物馆。[14]

图二一 李雪婷同学提问

图二一 李雪婷同学提问

刘畅同学:老师您好!我想请问,您在说到北京考古所面临的难题的时候,曾提到辽金后北京地上遗址多数被设置为文保单位,不再安排发掘。这对考古工作是否造成一定困难?地上文物保护和地下考古发掘是否存在实操上的矛盾?

舒小峰副主任:原则上按照《中华人民共和国文物保护法》和国家政策规定,我们不会主动在文物保护单位内进行发掘。最典型的例如故宫,虽然知道下面就有元大都中轴线和一些宫殿遗址遗迹,但无法进行发掘。近些年来故宫也结合水暖工程做了一些尝试,在小范围内揭露部分遗迹。紫竹桥北的万寿寺在配合东路修缮时也做了揭露和清理,随后展开设计方案并安排了复建。未来文物保护单位内的考古工作一般将围绕遗址保护与复建、水电配套工程的铺设来展开。但这部分工作还是比较有限的,现在工作量最大的还是基建考古,文物保护单位内的工作占比较小,原则上不主动发掘。

图二二 刘畅同学与舒副主任交流

图二二 刘畅同学与舒副主任交流

王心玥同学:老师您好!您刚才说到北京发现了很多平民墓葬群,时代延续较长,那么这是同一批人的墓葬吗?是否存在延续性?

舒小峰副主任:在同一区域里人类居住环境往往相对固定,墓葬也相对固定,因此在人类居住的村镇周围常有各时期掩埋的墓葬。路县故城作为两汉县城延续使用了很长时间,迁址后生活在这里的人仍然延续先辈埋葬的区域,于是就形成路县故城遗址周围2公里范围内存在从战国到明清各时代的平民墓葬的情况。

王心玥同学:墓葬在不同时期是否呈现出不同特点?是否有不同人群在此地生活?

舒小峰副主任:这个不一定。原住民占主流,但也会受到外来因素的影响,存在新的文化面貌。比如辽金时期东北少数民族迁入后,其民风民俗一定会影响到葬俗,和此地原住民的埋葬风俗一定是存在区别的。

图二三 王心玥同学提问

图二三 王心玥同学提问

本次讲座在热烈的讨论中落下帷幕。通过舒小峰副主任的精彩演讲,同学们对基建考古乃至整个北京地区考古工作都有了纵深理解与横向认识。最后,舒小峰副主任和师生们亲切合影。

图二四 舒小峰副主任(后排右四)与师生合影

图二四 舒小峰副主任(后排右四)与师生合影

本次考古实习配合基本建设工程发掘通州路县故城遗址,中国人民大学2019级9名本科同学通过一铲一锹揭开路县故城的前世今生,领悟考古发掘工作的现实意义,体悟考古学工作者的法律责任和社会责任。基建考古作为一项具有重要社会意义的工程,兼具学术性与服务性,是考古与文物工作服务社会的重要表现。从过去、现在甚至未来一段时间来看,配合城市基本建设开展田野考古发掘仍然是我国考古工作的主要任务,这就意味着考古工作者要尽最大努力,做好考古成果的挖掘、整理、阐释工作,逐步实现基建和文物保护的统一,助力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

(本文由何辰晨整理,并经发言者审阅。)

摄影:黄星 王晓琨

参考文献

[1]《中华人民共和国文物保护法》第三章 考古发掘 第三十二条:“在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在二十四小时内赶赴现场,并在七日内提出处理意见。文物行政部门可以报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场;发现重要文物的,应当立即上报国务院文物行政部门,国务院文物行政部门应当在接到报告后十五日内提出处理意见。”

[2]1999年12月,北京石景山公安分局抓获了一个盗墓团伙,发现他们挖的一条近20米长的盗洞。根据国家文物局和北京市文物局的批示,北京市文物研究所从2000年2月24日开始进行保护性发掘,王武钰时任北京市文物研究所副所长、老山考古队队长。

[3]上世纪80年代,考古专家调查金陵遗址时发现一巨型石坑,定名为祭祀坑,后当地村民将此坑作为蓄水坑;2002年春北京市文物研究所对该坑进行清理发掘,发现一处石椁墓,经判定为金太祖完颜阿骨打的睿陵。现相关文物均陈列于首都博物馆的基本通史陈列厅。

[4]中国西汉晚期的两座大型木椁墓,位于北京市丰台区黄土岗乡。1974年6月初,基建单位在此勘测时发现大量木炭、木头、白膏泥,经北京市文物管理处进一步调查,证实是一座大型西汉木槨墓;8月上旬对该墓进行发掘。——见《大葆台西汉木椁墓发掘简报》,《文物》1997年第6期。

[5] 老山汉墓位于北京市石景山区老山驾校环型公路东南段路北山坡上,公安部门在1999年底破获的一起盗掘古墓案中发现。经国家文物局批准,2000年2月24日正式开始进行抢救性发掘。

[6] 唐史思明墓位于北京市丰台区王佐乡林家坟西约100米处,1981年3~5月,原北京市文物工作队对该墓进行清理,当时该墓已经受到破坏。——见《北京丰台唐史思明墓》,《文物》1991年第9期。

[7] 幽州节度使刘济墓,有“北京最大唐墓”之称,位于北京市房山区长沟镇坟庄村西北,距北京市区约56公里。经国家文物局批准,2012年8月至2013年6月,北京市文物研究所对该墓进行了抢救性考古发掘工作,确认为唐代幽州卢龙节度使刘济墓。——见《刘济墓考古发掘记》,《大众考古》2013年第2期。

[8]《中华人民共和国文物保护法》第二章 不可移动文物 第十七条:“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是,因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须保证文物保护单位的安全,并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。”

[9]见《东城区望坛项目元代墓葬发掘简报》,《北京文博文丛》2021年第1期。

[10] 嘉靖三十二年(1553年),嘉靖帝决定利用元大都土城遗址,四面环绕修筑京城外郭城。据《明会要》记载:“(嘉靖)三十二年,给事中朱伯辰复言:‘……臣尝履行四郊,咸有土城故址环绕,周规可百二十馀里。若仍其旧贯,增庳培薄,补缺续断,卽可事半而功倍矣。’疏入,命相度外城旧址,周围共七十馀里。择日兴工,筑正南一面,转抱东西角。”(《明会要》卷七十五 方域五·城郭)

[11]2020年4月17日,北京市规划和自然资源委员会网站发布消息,为对遗址进行原址保护,石景山区五里坨地区相关地块用途调整为绿地,原定居住指标置换至其他地块。

[12]乾隆十五年(1750年)完工,将当时北京城的每一个王府、院落、房间都绘在图上,是当时世界上用近代方法绘画最完整的一个京城全图。

[13]详见张中华副院长讲座纪要。

[14]生态博物馆,指一种以特定区域为单位、没有围墙的“活体博物馆”,强调保护、保存、展示自然和文化遗产的真实性、完整性和原生性,以及人与遗产的活态关系。7月15日下午,北京市政协和中共北京市委统战部联合召开议政会,会上提到北京已有204座注册登记的博物馆,要推进建设博物馆之城、助力全国文化中心建设。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0003