写在陕西考古博物馆开馆之际:启航新征程 踔厉向未来

从1921年仰韶文化发现算起,中国考古已经走过了百年历程,始终与国家民族命运息息相关。一百年前,中国考古诞生于民族危难之际。经过几代人的接续奋斗,取得了巨大成就,为中华文明的永续传承贡献了学科力量。一百年后,中国考古迎来了民族伟大复兴的关键期,更迎来了学科发展的历史新机遇。立足百年变局,着眼复兴伟业,心怀“国之大者”,新百年的中国考古,要勇担“凝练文明基因、阐发传统价值、厚植文化自信、助力民族复兴”的学科新使命。

开工仪式

开工仪式

实景鸟瞰

实景鸟瞰

过去

陕西考古铸就辉煌

陕西是华夏文明的发祥地,中国国家的起源地,历史上有十四个王朝先后在此定都,地下遗存丰富,文化积淀深厚,为中国考古学研究之圣地。陕西考古,与中国考古同步发展,肇端于20世纪30年代宝鸡斗鸡台发掘。虽然当时国家衰败、文化凋零,考古工作举步维艰,但为学科的发展,为陕西考古事业奠定了基础,锚定了方向。

考古历程篇大厅实景

考古历程篇大厅实景

新中国成立后,随着社会主义建设的大发展,中国考古事业迎来真正的历史发展机遇。作为文物大省、考古重镇的陕西,一马当先,率先成立省级考古研究机构。1958年10月,陕西省考古研究所应运而生,主要承担陕西省境内的考古调查、勘探、发掘和研究任务。64年筚路蓝缕,栉风沐雨、励精图治,陕西省考古研究院已经从当初的一株嫩芽,成长为学科体系完备、人才梯队合理、科研设施先进的集考古发掘、文物保护为一体的文物考古科研机构。

特别是接连涌现的一系列重大发现,从早年的蓝田猿人、西安半坡、宝鸡周原、秦始皇陵兵马俑、法门寺、汉阳陵等,到“全国十大考古新发现”评选以来的神木石峁、延安芦山峁、高陵杨官寨、宝鸡周公庙、汉唐帝陵等27项入选考古遗址。依托重大考古发现,陕西先后建成了半坡、兵马俑、法门寺、汉阳陵、梁带村等一大批蜚声中外的博物馆和遗址公园,也成为展示中华文明起源和发展历史脉络、展示中华文明辉煌成就的重要载体,为推动学科发展与进步,繁荣文化事业,助力经济作出突出贡献。

当下

新时代中国考古陕西方案

当代我国正经历着历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。我们比以往任何时候都更加迫切需要了解五千多年文明古国的发展脉络和历史规律,比以往任何时候都更加迫切需要从历史传承和文化传统中寻找治国理政的大智慧。这是历史赋予考古学的重大机遇,新时代的考古学不仅是一项重要文化事业,更是一项具有重大社会政治意义的工作。

考古历程篇展厅实景

考古历程篇展厅实景

2020年9月28日,习近平总书记主持中央政治局就我国考古新发现及其意义进行第二十三次集体学习时,发表了重要讲话,强调建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深的中华文明。时隔一年,2021年10月17日,时值纪念仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年之际,总书记代表党中央又专门致信向全国考古工作者致以热烈的祝贺和诚挚的问候,再次对我国考古工作提出殷切期望。强调:希望广大考古工作者增强历史使命感和责任感,发扬严谨求实、艰苦奋斗、敬业奉献的优良传统,继续探索未知、揭示本源,努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,更好展示中华文明风采,弘扬中华优秀传统文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

两年来,广大考古工作者守正创新,主动作为,重大发现接连不断,重大项目深入推进,活化利用成效显著,形成了一个个生动实践,交上了一份份优秀答卷。2021年10月28日,国务院办公厅印发国家《“十四五”文物保护和科技创新规划》明确提出,加强人才队伍建设、创建一批世界一流考古机构。

陕西省委省政府以习近平总书记加强考古工作的讲话精神为指引,把握陕西考古重大意义与历史使命,解放思想、改革创新,率先加强考古机构建设,依托陕西省考古研究院建成了集“科学发掘—保护利用—展示阐释”三位一体的全国首家考古博物馆,开国内考古机构改革之先河,为新时代中国考古发展提出“陕西方案”。

2009年陕西省考古研究院提出建设陕西考古博物馆的设想,2013年,项目建议书获得省发改委批复,标志着陕西考古博物馆进入实质性筹备阶段,2019年9月陕西考古博物馆破土动工,在各级部门和领导的支持和关心下,于2021年12月完成建设主体工程,2022年4月,建成并顺利开馆。

考古发现篇--秦俑

考古发现篇--秦俑

陕西考古博物馆位于西安市长安区郭杜街道周家庄村南,南依中国地理分界线——秦岭,东邻佛教净土宗祖庭——香积寺,建筑风格与秦岭生态区和千年古刹的文化风格融为一体,总建筑面积36000余平方米,主要建筑包括博物馆楼、综合管理楼、考古研究楼、文保科技楼、公众考古楼、后勤保障楼等,充分满足了陕西省考古研究院与陕西考古博物馆“院馆一体”的办公需求。其中,博物馆本体建筑总面积10700余平方米,展陈面积5800平方米,另有室外展陈区域10000平方米,为游客和国内外学者提供了既现代化又不失传统特色的游览和科研环境。

博物馆陈列展示包括常设展览和临时展览两部分,其中,常设展览为陕西考古史基本陈列,以陕西考古的发生、发展折射中国考古学的历史和未来方向,达到向公众普及考古学常识的目的;临时展览主要用于展示最新重大考古发现和专题研究成果;此外,室外还有历代砖砌、石刻文物、陶瓷标本等专题展示区。通过一件件文物、一个个遗址,勾勒中国考古和陕西考古的发展脉络,展示中华文明多元一体、兼收并蓄的总体特征,使公众了解考古,与社会共享遗产。

博物馆常设展览以“考古圣地 华章陕西”为主题,展出文物4000余件(组),分为考古历程、文化谱系、考古发现、文保科技四大篇章。

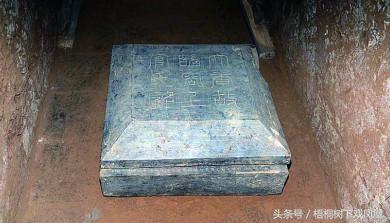

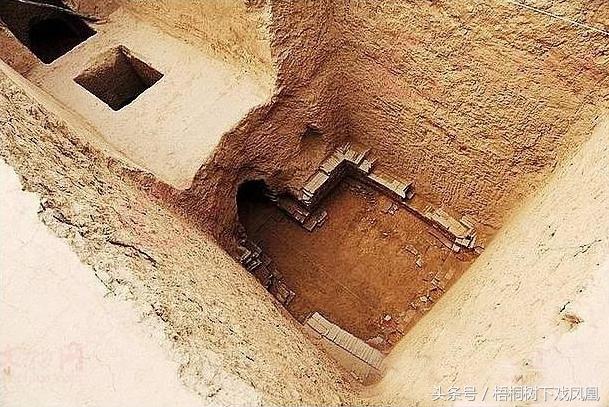

考古历程篇以大量实物和图片资料展示陕西考古的诞生、发展和成熟历程,分为三个单元。第一单元《金石稽古 证经崇礼》,讲述中国考古学在滥觞时期——金石学阶段的积淀过程;第二单元《科学考古 兴史救国》,在展示中国考古学诞生的基础上,着重讲述陕西考古的开端——斗鸡台考古,以及因此而成熟的中国考古类型学;第三单元《顺应时运 考古扬帆》,以考古项目为依托系统梳理了新中国成立以来陕西考古的发展历程,其中不乏半坡遗址、周原青铜器窖藏、秦始皇帝陵兵马俑坑、法门寺唐代地宫、汉景帝阳陵陵园等著名遗址,还穿插介绍了“大遗址考古”等考古工作理念与方法。

文化谱系篇--旧石器时代

文化谱系篇--旧石器时代

文化谱系篇--彩陶展区

文化谱系篇--彩陶展区

文化谱系篇--仰韶时期

文化谱系篇--仰韶时期

文化谱系篇--夏商时期

文化谱系篇--夏商时期

文化谱系篇以时间排序,展示了陕西境内的考古学文化谱系,主要包括五个单元。第一单元《旧石器时代》,着重讲述现代人的起源以及古人类的交流与迁徙;第二、三单元《新石器时代》《夏商时期》,介绍了陕西境内前仰韶时期、仰韶时期、龙山时期和夏商时期诸多考古学文化和类型的分布范围、文化特征和代表性遗址;第四、五单元《先周文化》《周原遗址》系统介绍西周文明之前先周文化的类型划分、文化特征和代表性遗存,全面总结60余年来周原遗址的考古收获,并设置了贺家车马坑特展,将整体搬迁后的车马坑陈列在展厅内。另外,文化谱系篇还穿插介绍动物考古、植物考古、体质人类学等考古学分支学科。

考古发现篇展厅实景

考古发现篇展厅实景

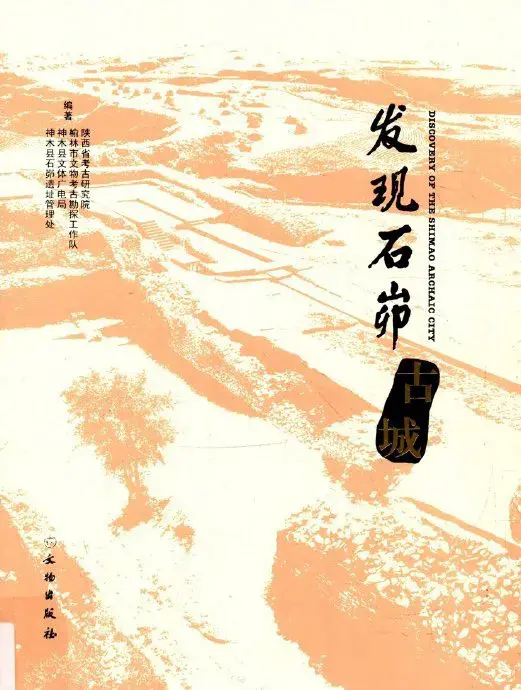

考古发现篇也按时间顺序,历数陕西考古各时段重要发现,分为三个单元,第一单元《探源文明 构建先史》,重点展示杨官寨、芦山峁以及石峁三个都邑性遗址,再现史前时期文明辉煌;第二单元《寻踪帝国 盛世再现》,介绍陕西境内丰富的秦、汉、唐文化遗存,包括都城、帝陵、贵族及平民墓葬等内容;第三单元《追迹古都 陶冶风雅》,介绍“王气黯然后”的陕西社会,重点展示士人生活、瓷业发展等内容。

考古现场文物保护移动实验室模型

考古现场文物保护移动实验室模型

文保科技篇主要包括陕西文物保护工作发展阶段、陶瓷器保护修复与制作工艺研究、青铜器保护修复与科学研究、实验室微观发掘、壁画的保护修复与研究、法门寺出土纺织品文物的保护修复、北方出土漆器的保护与复原研究等七个单元,展示了近年来陕西文物保护事业取得的长足发展。

文保科技篇-陶瓷器修复

文保科技篇-陶瓷器修复

“四中心”涵盖考古研究、科技保护、综合管理、公众考古等方面。

考古研究中心 按照陕西考古工作整体规划,以区域考古、片区考古、基地 等全新方法和理念做好全省考古工作,以研究引领发掘,以发掘推动研究,同时积极承担向博物馆“输血造血”任务,向公众展示最新考古发掘和研究成果。

科技保护中心 以先进、齐全的设备和技术手段,对具有陕西省特色的金属、丝绸、壁画等文物开展保护修复研究,部分工作区域向公众开放,游客可通过透明的工作间看到文物的保护修复过程,加深对文物保护工作的理解。

综合管理中心 坚持科学高效的管理理念,坚持“科研兴院、科研兴馆”基本原则,切实服务科研、大力推进科研,稳步推进院馆各项工作步入高质量发展新阶段。

公众考古中心 包括多功能报告厅、室外模拟考古区域等功能区,通过举办公众讲座、学术会议、考古互动等丰富多彩的活动为公众提供参与考古、体验考古的平台。

总之,考古博物馆理念的提出,是陕西省考古研究院优化提升科研管理水平、改善文物存储环境及研究设施、更好服务社会的一种有益探索;是让文化遗产活起来的一种有效途径;是连接世界考古研究、促进学科发展的一个前沿平台;是全面提升田野考古、文保科技研究等领域的一种保障;也是省级考古研究机构科研管理提升及未来发展的一种必然趋势。

陕西考古博物馆以考古学的学科发展为主线,生动展示了考古工作的过程、技术方法、研究思路及成果。它是利用考古出土文物、与社会共享考古成果的专题类博物馆,是以陕西省丰富、独特的文物考古资源创建的集考古科研、公众教育和社会服务为一体的公共文化设施,是传承弘扬陕西省乃至全国灿烂优秀的文化传统和文明标识的重要阵地。

陕西考古博物馆的建设是陕西省考古研究院实现跨越式发展的标志性事件,是贯彻习近平总书记关于文化遗产保护系列讲话、国务院关于加强文物工作的相关决策部署的重要举措,基于新时期考古工作的新使命、考古学科发展的新趋势,通盘考虑陕西文物考古事业的现状与未来,服务陕西经济社会发展而做出的一项重大决策。以陕西考古博物馆的建成开放为契机,陕西省考古研究院将进入发掘研究、文物保护、展示利用、公共教育四位一体全面发展的新时代,开启陕西考古新征程。陕西考古工作者与时俱进,守正创新,探索进取,把握中国考古学发展方向,创建世界一流考古机构,努力为中国考古学发展提供陕西样板。

未来

扬帆再启航

国家使命,陕西担当。站在新的起点,陕西考古人将继承和弘扬老一辈学人奋斗精神,立足三秦考古沃土,科学合理布局陕西考古工作,打造卓越团队,加强多学科深度融合,构建系统化考古研究体系,推动考古学科发展、学术繁荣,增强在世界考古领域的话语权,努力用陕西考古的丰硕成果为实证中华文明起源和发展的历史脉络,展示中华文明的灿烂成就,揭示中华文明对世界文明进程的重大影响贡献学科力量、陕西智慧。

坚持四个面向,担当学科使命

陕西考古应坚持面向学科重大问题,面向国家战略需要,面向陕西发展大局,面向世界学术前沿,针对陕西考古资源禀赋特点,合理布局考古工作,科学凝练课题,重点培育项目。依托考古发现,构建中华民族的精神标识体系,服务人民群众对美好生活的向往,服务陕西经济社会发展,服务文化强国战略目标的实现。

考古发现篇--石鼓山墓地

考古发现篇--石鼓山墓地

面向学科重大问题,凝练课题培育项目。围绕重大学科问题,参与主持“中华文明起源与早期发展综合研究”“考古中国”等重大项目。近年来,陕西在东亚现代人起源研究方面获得重要证据,中华文明起源和发展研究取得重要成果,关中地区龙山文化研究取得重大突破,中原地区文明化进程研究取得重要进展,民族融合和长城文化研究发现新资料,石窟寺调查研究工作走在全国前列,配合建设工程考古取得系列重要发现。

未来,陕西考古应该紧扣重大学科问题,凝练以疥疙洞旧石器时代洞穴遗址为代表的“旧石器时代考古项目”,为中国乃至东亚地区早期现代人演化自本土古人群假说提供考古学证据;凝练以石峁遗址为依托的“新石器时代考古项目”,打开探寻中华文明起源的窗口;凝练以周原遗址,秦咸阳城遗址,汉、唐长安城遗址为重点的“都城遗址考古项目”,为国家形成与发展,探究当时的社会结构乃至相关的管理制度提供依据;凝练以汉唐帝陵为主题的“帝陵考古项目”,丰富帝陵的考古学文化内涵,彰显帝陵考古对陕西乃至中国文化事业的重大意义。

面向国家战略需要,合理布局考古工作。一是构建丝绸之路考古国际交流合作大平台。在共建“一带一路”和构建人类命运共同体的过程中,丝绸之路考古和文化遗产保护工作在推动文明互鉴和人文交流方面发挥着不可替代的重要作用。加大考古援藏、援疆工作,为边疆文物考古事业作出更大贡献。

二是全面推进“黄河文化遗产考古研究”。深入挖掘黄河文化的历史价值和时代价值,构建完成黄河文化承载体系、标识体系、阐释体系和传承弘扬体系,全面深入发掘黄河文物资源的潜力,讲好“黄河故事”,传承弘扬黄河文化。

三是大力开展“秦岭文化遗产调查研究”。设立秦岭文化遗产保护的专门机构,组建秦岭文化遗产保护的专业队伍,立体化开展文化资源调查、进行保护方案设计、实施文化保护督察,从而提升陕西省秦岭文化遗产保护专业化、系统化和现代化水平。

四是深入进行长城、长征文化遗产资源调查、研究、保护和利用。建设长城、长征国家文化公园,是前所未有的开创性文化战略工程。陕西考古应当责无旁贷地开展长城、长征文化遗产资源调查研究,遗产保护、利用,为国家文化公园建设提供科学依据。

面向陕西发展大局,切实做好基建考古。要处理好考古与保护、考古与发展的关系。针对古遗址、古墓葬保护中存在的突出问题,着重落实“先考古、后出让”制度,让“要动土、先考古”要成为全社会的共识,不断完善建设工程考古管理。

考古发现篇--隋唐时期

考古发现篇--隋唐时期

重点围绕大西安都市圈建设,全力推行“片区制”的工作理念,设立以汉唐长安城为中心的城南、城东、城西、城北四大片区,整合资源、优化配置,实现研究人员专门化、发掘队伍固定化、资料整理互通化与后勤保障基地化,研究成效明显提高。“片区制”既是破解基建考古任务激增与人员不足困境的有效手段,也是服务经济社会建设发展的有效途径。深入贯彻“片区制”,凝练课题,发现价值,培育项目:一是基于历史地理背景下区域考古;二是基于厘清聚落结构下聚落城市考古;三是基于社会组织结构研究下的墓地发掘;四是基于学科融合下的全息资讯提取;五是基于长时段考察下的文化阐释。

面向世界学术前沿,提升研究扩大影响。进入21世纪以来,陕西考古工作机构先后与美国、英国、法国、德国、俄罗斯、瑞士、澳大利亚、日本、韩国、越南、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等国家和地区的30多所知名高校与文博科研机构建立了良好合作关系,一批国内外知名学者受聘为客座研究员,国外最新的考古工作理念和研究成果也得到及时介绍。2009年,陕西省考古研究院与美国加州大学洛杉矶分校联合创办了“中美田野考古学校(杨官寨)”,先后接纳了美国哈佛大学、斯坦福大学等世界著名高校的90余名在读考古及艺术史专业学生。该校已经成为海外考古学与人类学专业学生了解中国考古动态及研究方法的重要平台,也成为陕西考古走向世界的一个重要媒介。陕西一批考古科研机构迈出国门,放眼世界,广泛开展国际交流与合作。未来,陕西考古应进一步加强与世界考古领域的合作,继续开展联合考古,课题研究和学术交流,提升自身的研究能力和研究水平,扩大影响力。

突出五化原则,构建学科体系

全面切实贯彻“三新”(新阶段、新理念、新格局)总要求,统筹文化发展与文化安全,系统构建考古工作五化原则,构建学科体系,保持陕西考古行业领先示范地位,扩大中国学术影响力与话语权。

一是考古研究科学化。考古工作本质目的是还原历史,实证文明,而不仅仅是一般意义的挖宝找器物。对考古工作来讲,首先要坚持科学研究方向。我们也鼓励考古学者和专业人员扎实做好历史文献研究,加强文化比较研究,扩大科研学术视野,运用科学新技术,不断提升考古学科发展水平,真正使考古工作发挥“探索未知、揭示本源、实证文明、启迪未来”的作用,实证陕西在中华文明起源和发展中的作用和价值。

二是考古工作标准化。按照国家田野考古工作规程,科学制定发掘方法、记录手段、样本筛选、信息收集分析等方面考古工作标准,不断提升考古工地标准化水平,营造浓郁的学术氛围,将考古工地努力建设成为杰出人才的聚集地、重大成果的孵化地、智慧考古的示范地。

三是考古管理规范化。进一步明确考古调查、考古勘探及考古发掘的操作规程,细化管理流程,同时加大相关部门监督力度,强化考古工地精细化管理,严格制度、预防风险,堵塞漏洞,确保考古工地出土文物及考古作业绝对安全,不断提升行业治理体系治理能力现代化。

四是考古方法系统化。因为考古研究涉及领域非常宽泛,与政治、经济、文化、科技、军事等方面息息相关,更是和化学、物理、生物、材料、计算机等学科密不可分,特别需要树立系统的思维,要融合社会科学和自然科学,促进不同学科之间的交叉融合互补,也需要进一步研究文物保护新技术,开拓考古研究新领域。目的是努力建设中国特色、中国风格、中国气派考古学新模式。

五是考古成果普及化。中华文明经历了治乱兴衰,几经沉浮,但始终屹立于世界文明之林。当中华文明再一次回到世界文明舞台的中央,她独有的精神魅力焕发出新的时代光辉,赢得了世界人民的认同与喝彩,极大地增强了做中国人的志气、骨气和底气。站在新的起点,考古工作者不仅要善于挖掘文明,更要擅长阐释文明;不仅要善于挖掘历史,更要擅长书写历史。考古已经由小众的学科走向大众的文化,讲好考古故事、科普考古知识,开启大众文化视野。

展厅内实景

展厅内实景

以“创建世界一流考古研究机构中国样板”为战略目标,依托陕西省考古研究院(陕西考古博物馆)创建一流世界考古机构,坚持开放、合作、共享、共赢的理念,立足陕西,放眼全国,与国内外一流考古科研机构开展全方位合作。以发掘实证中华文明起源和发展的历史脉络为方向,以展示中华文明灿烂成就、坚定文化自信为己任,组织实施重大课题,探索未知、揭示本源;开展跨领域多学科研究,阐释历史、以史育人;加大理论研究和学科能力建设,完善中国考古学理论体系;促进优秀考古成果转化,展示中华文明,讲好中国故事;加强人才队伍能力建设,形成具有国际影响和话语权的专家团队。最终将陕西省考古研究院建成在人才培养、学术研究、基础建设、资源互享、成果展示等方面达到世界一流标准的考古机构。

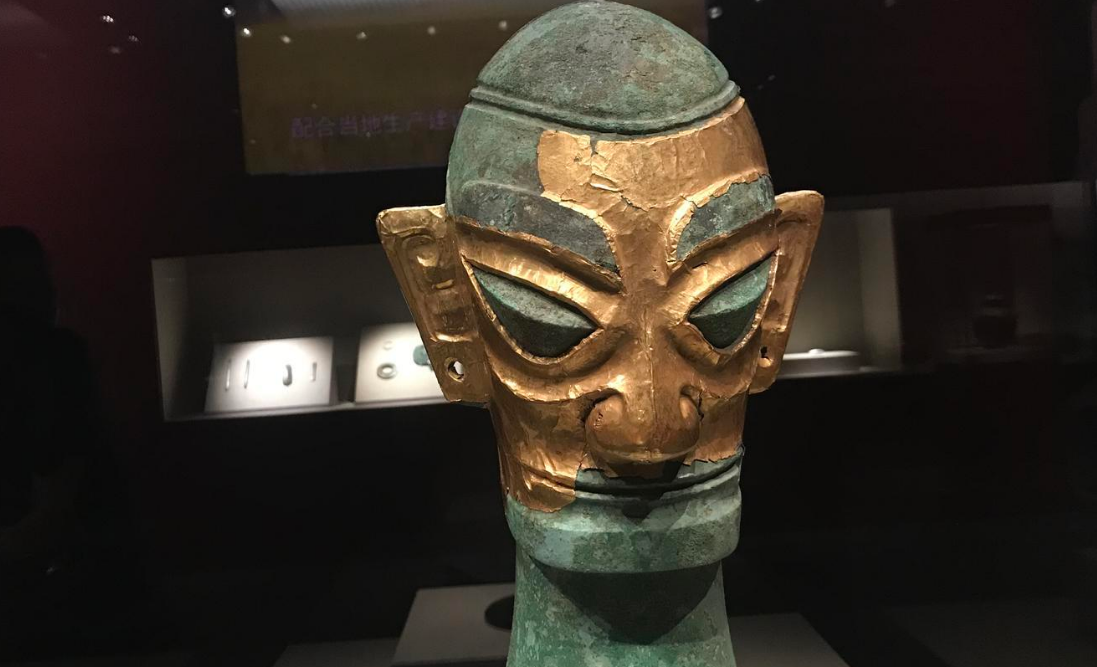

石峁石雕

石峁石雕

从1921到2021,中国现代考古学走过的百年历程,艰苦而辉煌。中华民族文化与华夏文明根脉所系的陕西,为中国考古之圣地。以斗鸡台发掘为肇端,几代学人薪火相传,砥砺奋进,用众多考古实践揭开一页页溢彩华章,推动中国考古学的发展与进步。厚积薄发、奋发图进,中国考古的百年耕耘和陕西考古的六十年积淀共同促成了陕西考古博物馆的建成开放。

牺尊

牺尊

三秦大地育中华文明根脉、周秦汉唐筑华夏辉煌盛世。以陕西丰富的文物资源和深厚的文化底蕴为基础,陕西考古博物馆运用考古学科的逻辑、博物馆的语言,以陕西考古成就绘制出中华文明多元一体、兼容并蓄的“基因图谱”。百万年的旧石器遗存揭示了人类起源的别样图景,延伸了历史轴线;绵延数千年的新石器文化勾勒了文明脉络,增强了历史信度;周秦汉唐盛世文明丰富了历史内涵,活化了历史场景。陕西考古,用考古视角展示了中华五千年文明信史新篇和独特魅力。

百年风华正茂,百年仍需奋进。考古工作是一项重要文化事业,也是一项具有重大社会政治意义的工作。陕西考古人将秉持“赓续文化、传承文明”的学术初心,肩负“厚植文化自信、助力民族复兴”的学科使命,深耕三秦沃土,为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献陕西力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,奉献陕西智慧。

陕西考古博物馆未来可期!陕西考古事业未来可期!

作者:孙周勇

陕西省考古研究院(陕西考古博物馆)院长、馆长

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张怡 实习编辑 | 刘婧涵

复审 | 郭晓蓉

监制 | 李 让

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0001