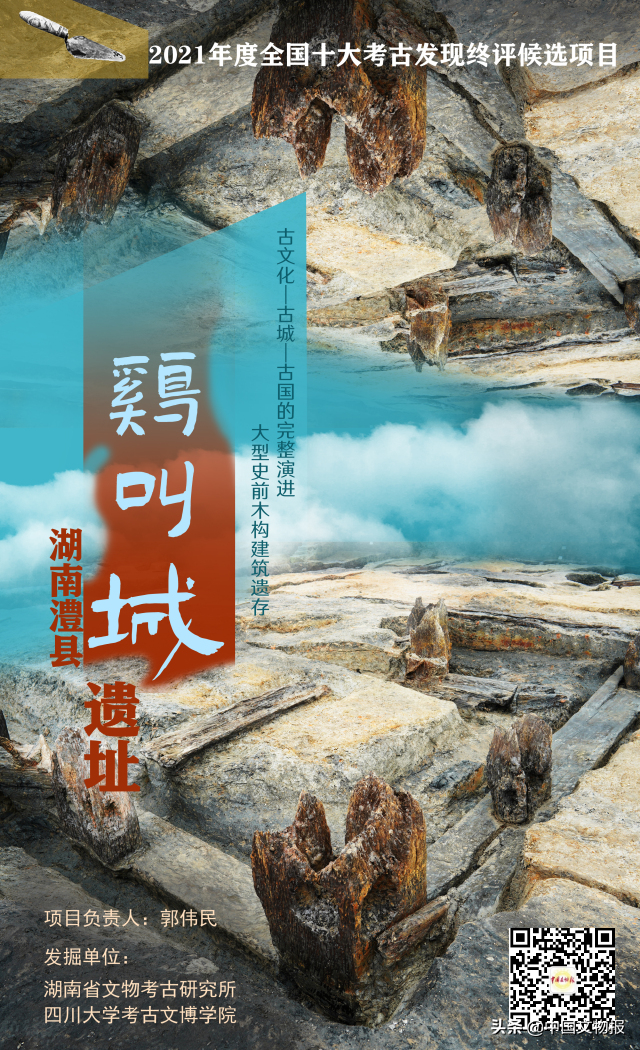

十大考古终评项目 |“一鸣惊人”——湖南澧县鸡叫城遗址

#2021年度全国十大考古新发现#

(海报设计:曹秉进)

湖南澧县鸡叫城新石器时代遗址

发掘单位湖南省文物考古研究所、四川大学考古文博学院

项目负责人郭伟民

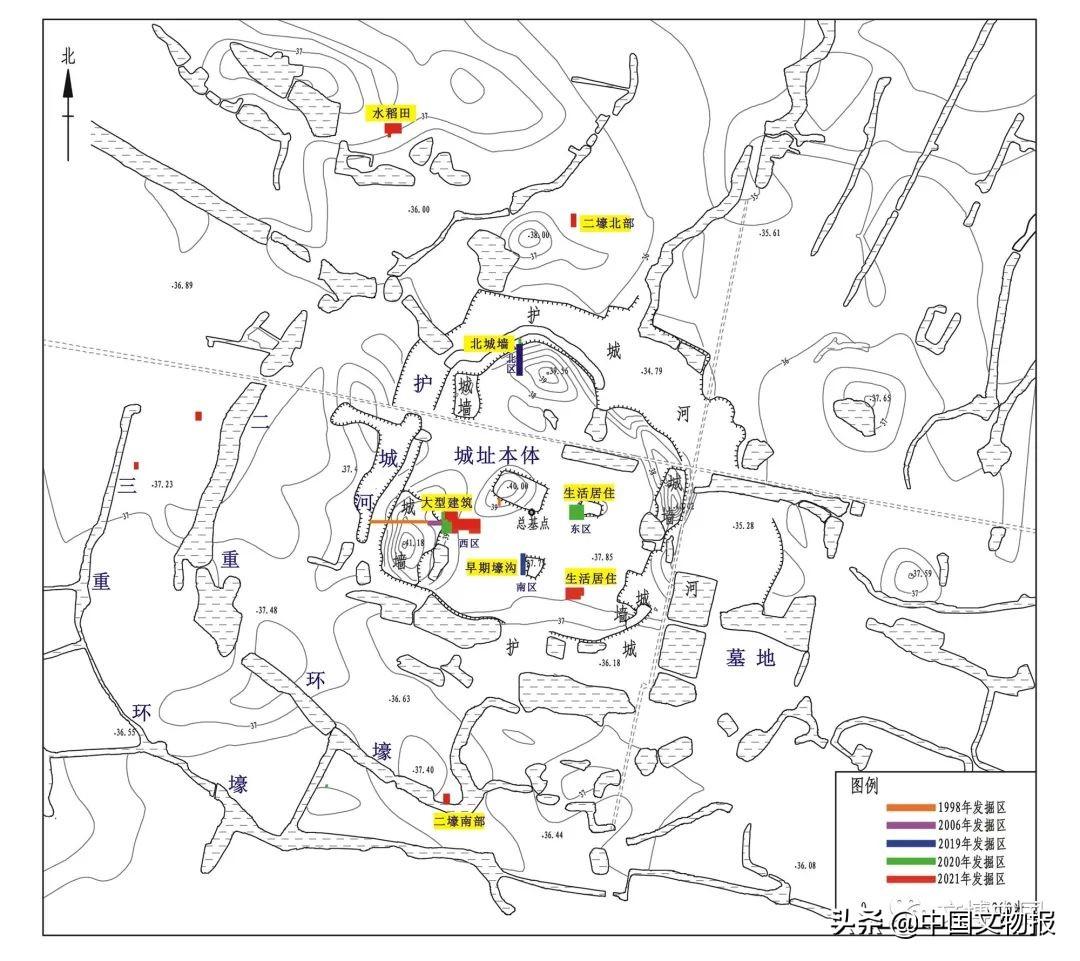

鸡叫城遗址位于湖南省常德市澧县涔南镇鸡叫城村,地处洞庭湖西北的澧阳平原,西南距城头山遗址13公里。该遗址的考古工作始于上世纪90年代,作为“中华文明探源工程”和“考古中国”课题实施的重点项目,2018年至2021年,湖南省文物考古研究所联合四川大学考古文博学院,对鸡叫城遗址进行连续四个年度的田野考古工作,总发掘面积1850平方米,其中2021年发掘面积800平方米(图一)。

▲图一 鸡叫城遗址历年发掘区及重要遗迹现象位置示意图

▲图一 鸡叫城遗址历年发掘区及重要遗迹现象位置示意图

一、重要发现

考古工作取得以下重要收获:

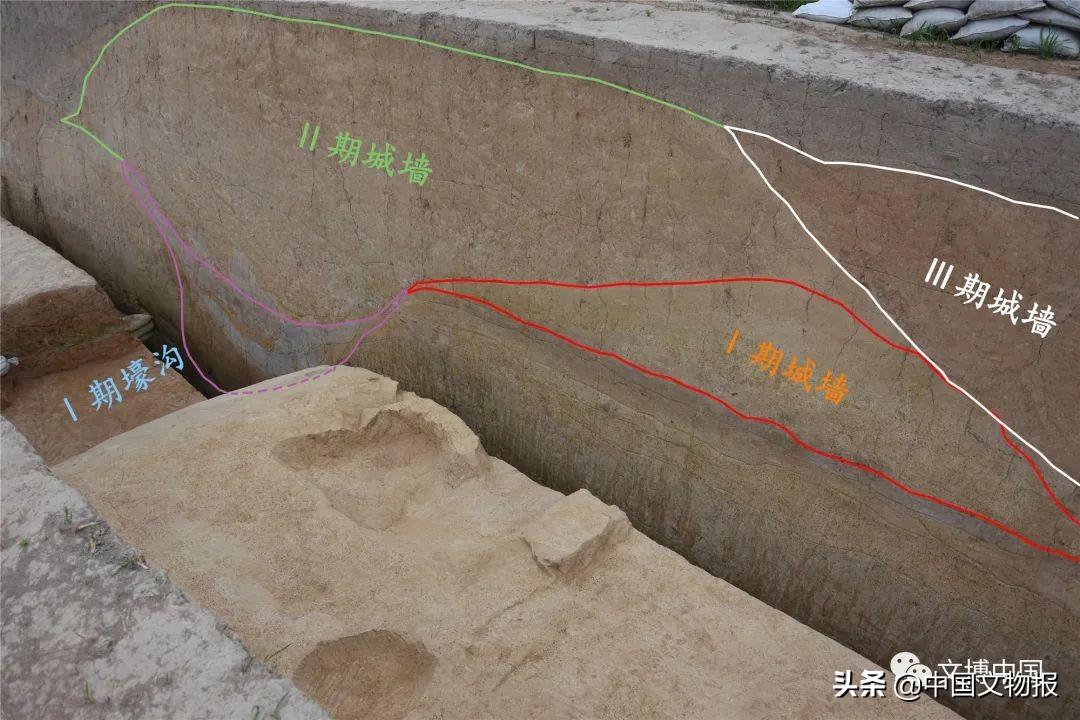

第一,明晰了鸡叫城聚落群的演变过程。目前的考古工作显示,鸡叫城遗址本体彭头山文化时期即有人居住,皂市下层文化和汤家岗文化时期其东南边1.5公里左右的鲁家山和丁家岗一带人类活动频繁。大溪文化时期鸡叫城再次有人定居,油子岭文化时期开始在聚落的外围开掘壕沟,形成环壕,面积约4万平方米。屈家岭文化一期较晚阶段,环壕被填平,并在环壕外开挖城壕,城壕内侧堆筑出城墙。(图二、图三)

▲图二 北城墙、城壕的建造过程剖面示意图

▲图二 北城墙、城壕的建造过程剖面示意图

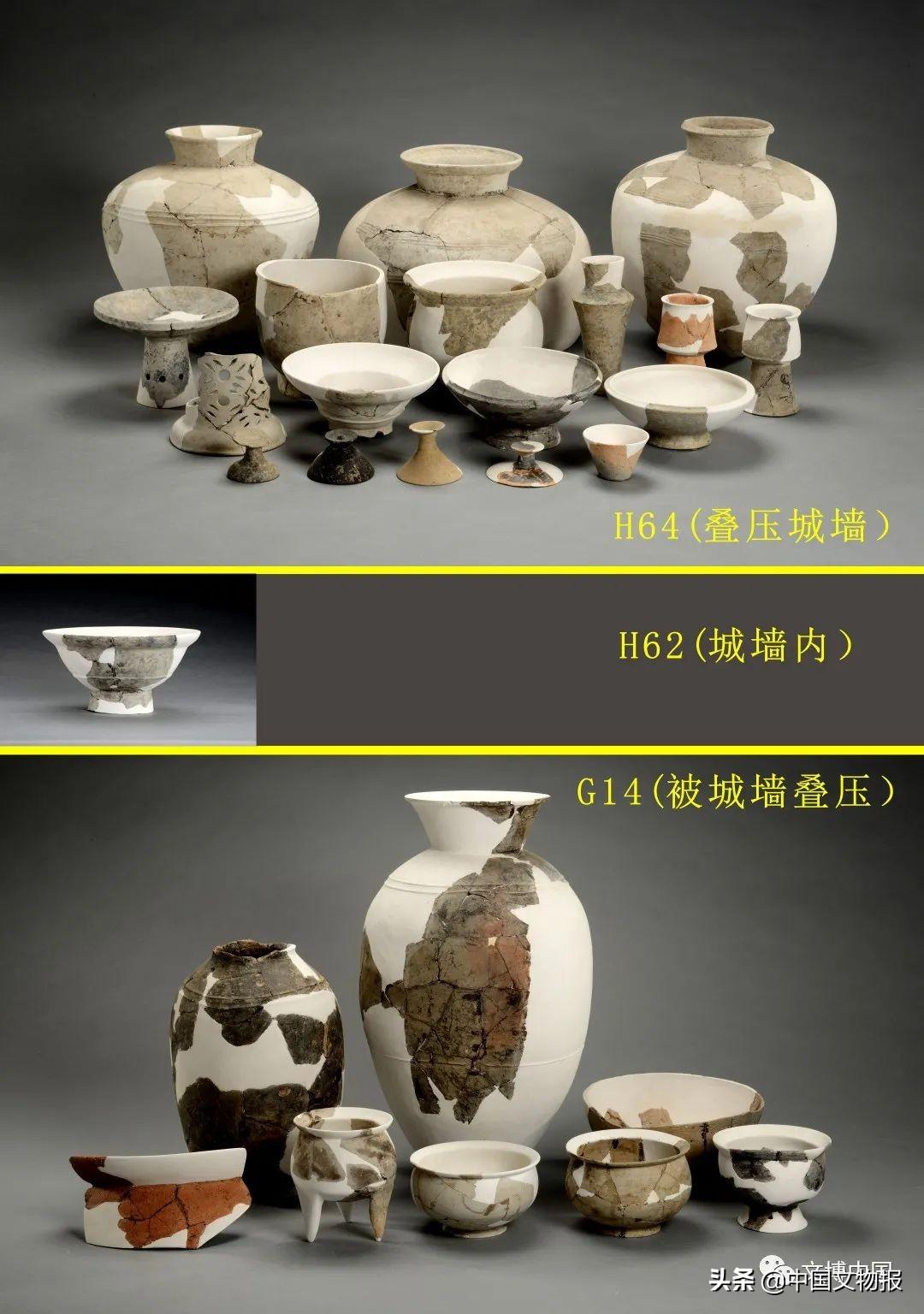

▲图三 北城墙关键层位出土陶器

▲图三 北城墙关键层位出土陶器

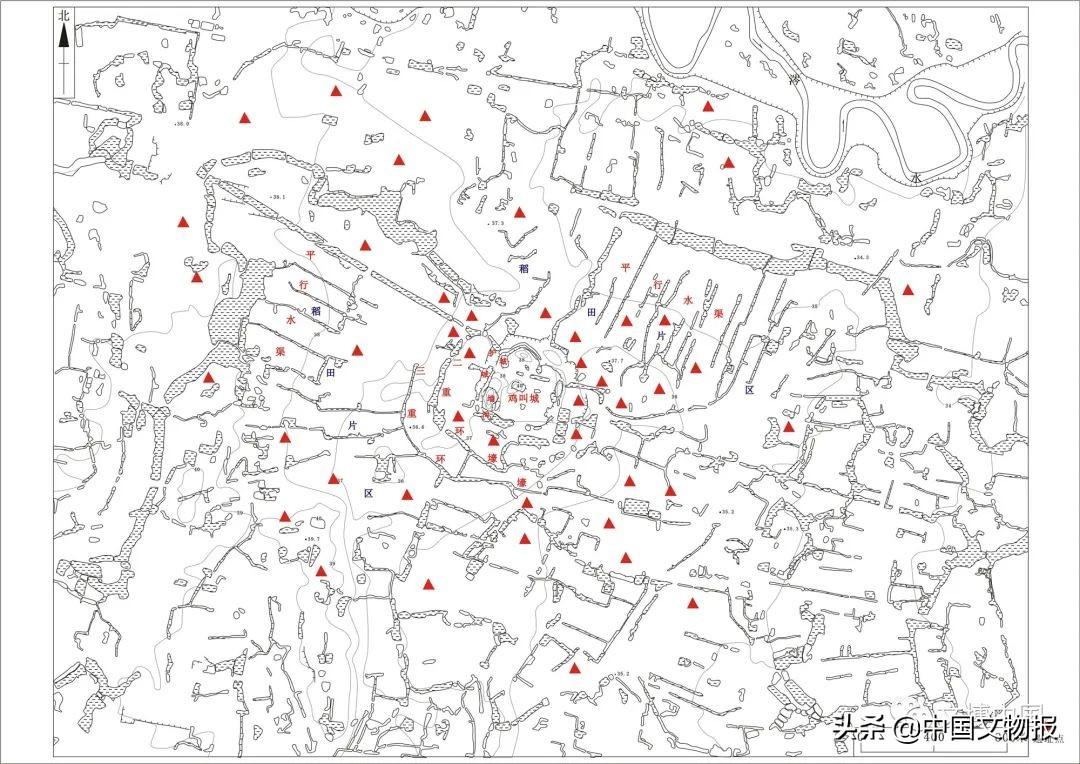

石家河文化时期,形成了由城址本体、城外聚落遗址、外围环壕以及平行水渠和稻田片区组成的城壕聚落集群。(图四)

▲图四 鸡叫城聚落群布局图

▲图四 鸡叫城聚落群布局图

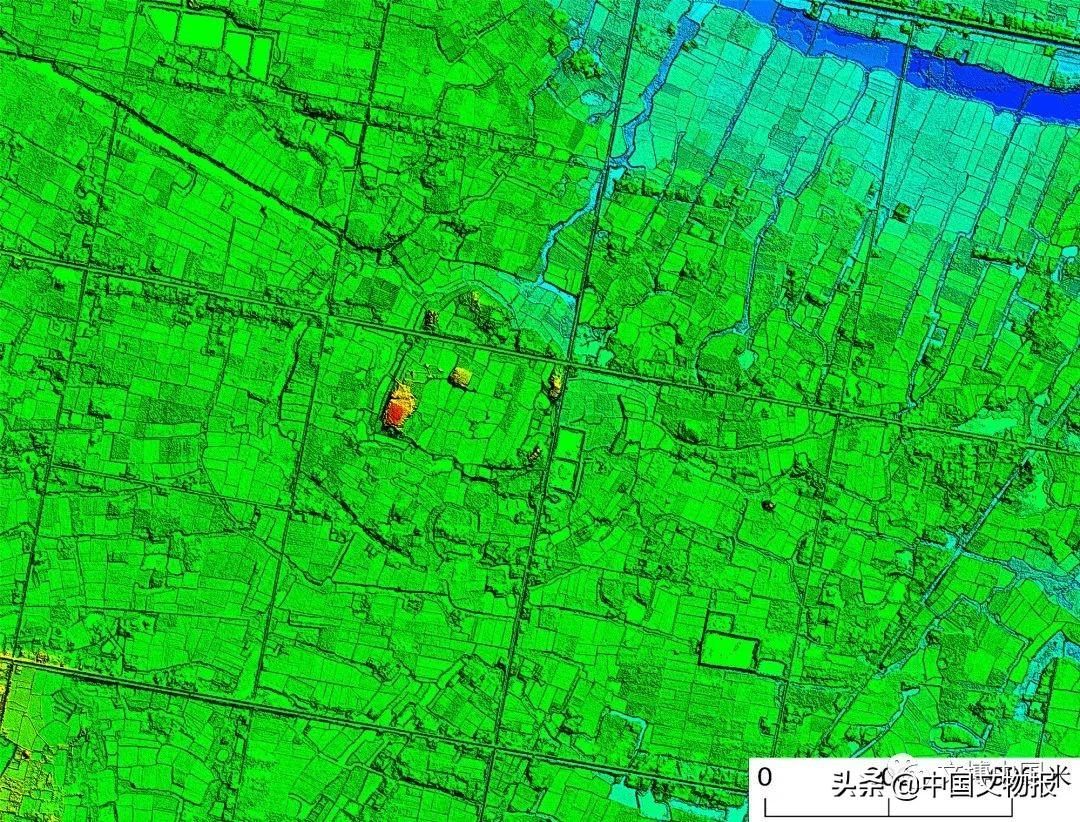

其基本结构布局为:二重环壕之内为密集居住区,二重环壕之外为稻田耕作片区,水稻田以平行水渠分隔空间并以水系连通。(图五)

▲图五 鸡叫城聚落群数字高程模型

▲图五 鸡叫城聚落群数字高程模型

其基本数据为:城墙以内面积15万平方米,护城河(一重环壕)外坡以内面积23万平方米,二重环壕外坡以内64万平方米,三重环壕以内100万平方米,若加上水渠与稻田片区,达8~10平方公里。这个区域的城址本体周围还发现三十余处遗址。

第二,发现屈家岭文化大型木构建筑。城址西部发掘区发现多处大型建筑台基,其上有多组不同时期的大型建筑遗迹,以屈家岭文化二期早段的F63规模最大、保存最好,绝对年代约为2800~2700BC。F63由主体建筑和外围廊道组成,坐北朝南,方向202°。主体建筑面阔5间,室内建筑面积420平方米,加上廊道,总面积为630平方米左右。(图六)

▲图六 F63

▲图六 F63

主体建筑为开挖基槽后垫长木板以作基础,于木板一侧立柱。木板加工规整,宽0.42—0.46米、厚0.1—0.13米左右,一般长度在5米左右,最长者达8米(图七),有的木板边还可见抬板时留下的绳索(图八)。

▲图七 基槽内铺垫木板

▲图七 基槽内铺垫木板

▲图八 木板边的绳索

▲图八 木板边的绳索

木柱极为考究,以直径约0.5米的半圆形大木柱为主体,间以长方形小木柱,并在转角处以四分之一圆木作为转承(图九)。木柱与垫板间未见榫卯,但木柱上均有两侧约45°的斜穿孔(图一〇)。

▲图九 木板上的立柱

▲图九 木板上的立柱

▲图一〇 半圆形木柱及木柱上的两侧斜穿孔

▲图一〇 半圆形木柱及木柱上的两侧斜穿孔

主体建筑及室内空间乃是在此之上构建。考古专家认为这是中国考古百年的首次发现,建筑专家认为这是一种过去历史上未曾见过的具有珍稀性的建筑形态,千载难逢。(图一一至图一七)

▲图一一 考古发掘现场工作照

▲图一一 考古发掘现场工作照

▲图一二 考古发掘现场工作照

▲图一二 考古发掘现场工作照

▲图一三 考古发掘现场工作照

▲图一三 考古发掘现场工作照

▲图一四 考古工地合影

▲图一四 考古工地合影

▲图一五 考古工地合影

▲图一五 考古工地合影

▲图一六 专家在现场

▲图一六 专家在现场

▲图一七 专家在现场

▲图一七 专家在现场

第三,揭露出体量巨大的谷糠堆积。经勘探,早期壕沟上层有分布较广的谷糠堆积,本次发掘仅揭露出其中80平方米,平均厚度0.15米。通过单位体积的谷糠密度并结合现代水稻加工的调查结果,初步推算出这些谷糠堆积所代表的稻谷重量约为2.2万公斤(带壳)(图一八)。

▲图一八 谷糠层及其显微结构

▲图一八 谷糠层及其显微结构

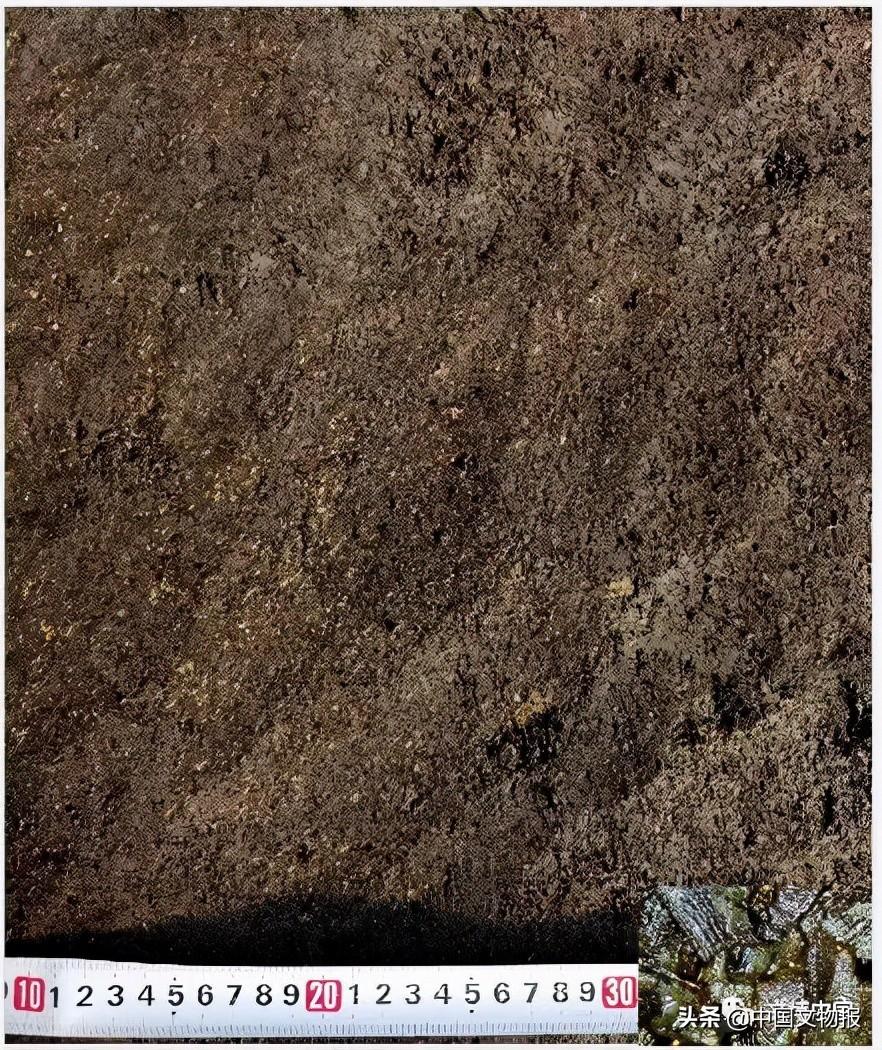

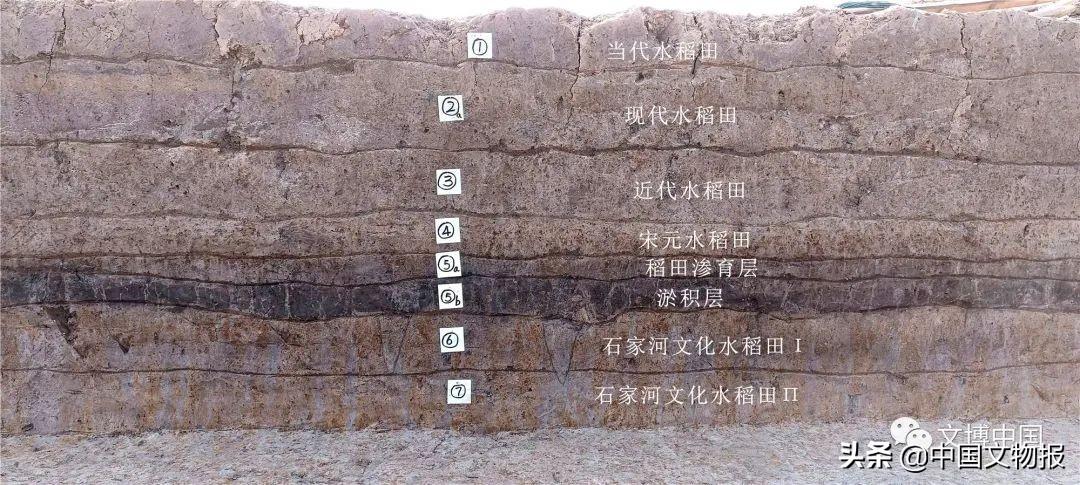

第四,发现石家河文化时期水稻田。稻田片区的工作选择在二重环壕北部外围一处试掘点,在历史时期水稻田下发现有一层黑色淤泥,淤泥层下为石家河文化时期水稻田,呈不规则圆形,已揭露部分面积至少100平方米,并有数层水田叠压,疑似有犁痕、足印(图一九、图二〇)。

▲图一九 水稻田

▲图一九 水稻田

▲图二〇 水稻田剖面 ▲图二〇 水稻田剖面

▲图二〇 水稻田剖面 ▲图二〇 水稻田剖面

二、价值与意义

(一)F63作为此次发掘的大型木构建筑遗存,其体量超大、结构规整、基础保存完好,为中国考古百年首次发现。以F63为代表的木构建筑,为理解长江流域史前建筑形式与技术提供了重要资料。它的发现,填补了中国史前建筑史的空白,丰富了中国土木建筑史的内容。

(二)海量稻谷糠壳和稻田、稻田片区的发现,为理解稻作农业视野下中华文明起源和早期国家形成的途径与方式提供了重要资料。考古揭示出多重环壕所组成的城壕聚落集群、水渠和稻田片区,亦是距今5000年前后长江中游稻作农业社会所达到的史前文明化之最高层级。

(三)鸡叫城由彭头山文化的普通居住点发展为环壕聚落,然后发展为城壕聚落及聚落集群,一直延续至肖家屋脊文化时期,显示其具有跨越时间和文化的连续性与稳定性,具有极强的内在凝聚力。种种迹象表明,尽管距今5000年前后长江中游已经形成“连城网络”,也毋庸置疑鸡叫城的产生与发展是基于长江流域史前稻作农业发展的结果,而且也离不开这个网络,但鸡叫城社会似乎基本不从外部社会获得收益。所以,尽管本地也不可避免受到其他地区的影响而有所改变,然而它的演化是本土传统文化与社会经济的一系列发展,在很大程度上可被视为这个地区的自在演化过程。由此亦可大致判断:具有良好生态多样性的澧阳平原鸡叫城聚落群依靠自身稻作农业经济的支撑,以土地、农业、人口为要素,完整演进了古文化—古城—古国的全过程。如果说古国是一种文明形态,那鸡叫城就是从自身泥土和稻田里生长出来的农业文明——这正是多元一体早期中国文明产生的主要途径与方式,是中华五千多年文明赓续不绝的奥秘所在。鸡叫城聚落群最新的考古发现,为国际社会认识中国史前文化与社会复杂化进程及文明起源提供了一个不可多得的珍贵样本。

作者:郭伟民等

#2021年度全国十大考古新发现#

版权说明:本平台有关“十大考古新发现”专题的视频和内容,版权归版权人所有。转载需经版权人同意或授权。

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

来源 | “文博中国”微信公众号

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 吴雨遥

复审 | 郭晓蓉

终审 | 李 政

- 0000

- 0000

- 0004

- 0000

- 0000