荐书 | 石台孝经——玄宗时代的纪念碑

作者:张正原

《石台孝经》

作者:王庆卫

出版社:西安出版社

出版时间:2020年12月

定价:68元

西安碑林迎客第一碑——石台孝经,由唐玄宗李隆基御注《孝经》并亲笔书丹,唐肃宗李亨题写碑首。石台孝经为何挟帝王权威成为大唐人文地理格局的坐标原点,又昭示了一个怎样的时代?在《石台孝经》这本著作中,作者王庆卫以全新视角对石台孝经进行了全面的阐释和解读,为我们重新编织了玄宗时代的影像和物语。

《孝经》缘何成为大唐的思想方舟

天宝四载(745年),特建石台,刊勒既终,朝臣李齐古在诚惶诚恐中上表唐玄宗,希望皇帝为新立的孝经石台作序。这一年,玄宗60岁即本命年,突厥来降、北边晏然,册封杨玉环为贵妃……接连的大喜让玄宗龙心大悦,很快御批了上表。烟花相照,龙凤沓起,一座皇皇巨构就这样在盛唐的天空下巍然矗立,熠熠生辉。

孝,虽指孝敬父母,但也包括效忠皇帝。中国历史上围绕皇位的争夺事件层出不穷,唐代亦不例外,广运盛景的背后往往是肃杀和流血,就连李隆基本人也是先后导演了唐隆政变和先天政变,剿灭韦氏集团,诛杀太平公主一党,夺得皇位。中古社会是以士族为基础形成的,对于士人来说,往往是先族而后国的,所以《孝经》表现出的规范君臣之道就有了特别的意义。李隆基登上皇位后,通过一系列的改革,政治清明,经济繁华,一度实现了“公私仓廪俱丰实”的盛景,思想观念和礼法制度的建设也随之提上日程,在这些背景下,以《孝经》进行宣传教化,便是当时统治者维护和加强皇权、绘制帝国理想图景的正确途径。

石台孝经的刊刻并非历史的偶然,而是玄宗学术政治的具象化体现。与此同时,玄宗整治吏治,修改律令,勤于为政,关注民生,加上以《孝经》为蓝本的学术政治加持,这些不同层面的努力共同构筑了公元8世纪早中期东亚政治文化的秩序基石,最终造就了开元天宝盛世的繁荣。

两次御注的隐与现

《石台孝经》一书首次系统呈现了两次御注《孝经》的整理文本。全书以两种版本字词中的微妙变化来反映开元至天宝年间的时局变迁以及探求玄宗个人心理、认知的转变,进而串联起这段历史。

玄宗第一次训注《孝经》是在开元八年(720年),在特定的社会背景下,玄宗“举六家之异同”“革前儒必固之失,道先王至要之源”,在开元本《御注孝经》中加强了对臣下的规范和要求,在御注完成后颁行天下。天宝二年(743年),玄宗在开元本《御注孝经》的基础上,剪除繁芜,撮其枢要,再注《孝经》,功毕再次颁行天下,并诏民间家藏必备。后者更加强调了忠君,将皇帝提到了至高的地位,而石台孝经刊刻的正是天宝本《御注孝经》。在唐代推行儒释道三教合一的政策下,玄宗又分别对道教经典《道德经》和佛教经典《金刚经》给予了同样的恩遇。当然,在御注三经中,玄宗在前人基础上,对《孝经》先后两次御注,是注释水平最高的一部,《御注道德经》本质上是一部“征求意见稿”且未做进一步完善,《御注金刚经》乃是受僧人请托,匆匆而就。玄宗对御注三经的不同态度体现出了明显的倾向性,《御注孝经》最终也成为十三经注疏中唯一的帝王训注经典。

为了进一步说明两次御注《孝经》的流行情况,作者在《石台孝经》中首次全面梳理了御注三经的存世石刻和敦煌吐鲁番文书。从敦煌文献中所见关于《御注孝经》的歌赞文书来看,天宝本《御注孝经》已深入边陲基层,甚至还传播到了东亚的其他地方,传播盛况可谓空前。在官方的极力推崇和国子监石台孝经的权威昭示下,天宝本很快取代了开元本,开元本逐渐走向废弃和亡佚。两个版本的《御注孝经》同出玄宗之手,流转的命运却大相径庭。经过作者的仔细爬梳,开元本的去向基本厘清。开元天宝年间,日本遣唐使和学问僧将开元本《御注孝经》带回了日本,日本皇室便以开元本为御注正统开始传播,从最初的写本到明治时期的刻本,影响深远,直至清代学者被中国学者重新传入国内,收录在《古逸丛书》中。

知识信仰,德礼再造

国子监是唐代培养人才的摇篮,这一帝国文化空间内的一举一动必是朝野瞩目的焦点。天宝四载(745年),石台孝经在国子监正式落成,包括日本遣唐使阿倍仲麻吕在内的广大士子们一定目睹了这一千载难逢的盛况。作者在书中写道,“对于这座纪念碑性的政治文化景观,首先潜移默化给六学学生进行教化,其次冲击着京城文人的精神世界。”时代的思想浪潮在远道而来的求学者心中打下了深深的烙印,阿倍仲麻吕在大唐学习、为官,整整54年,最终魂归中土;吉备真备和大和长冈在长安学习17年后返回日本,为日本的律令制度改革作出了卓越贡献。

礼和法在唐代国家秩序中的地位不言而喻,除了在国子监敕建孔子庙堂和刻立石台孝经,唐玄宗在经典文本上也进行了一系列的改革。《石台孝经》中列举了当时经学方面的改革成就,即《御注孝经》《唐六典》《大唐开元礼》的刊行和《礼记·月令》的调整,这四部经典从文本的内容到精神内核都进行了重新更订。律法方面则是开元年间修订律令格式,形成成熟的法律体系。这些共同构成了唐代礼法的秩序基础,影响深远,以致构建出东亚文化圈的基本内涵。

四部经典的改撰是帝王将官方意志投射到意识形态领域的具体举措,玄宗主导了对传统儒家政、刑、德、礼的一系列改造,再次凸显的皇权的至高。如果说石台孝经是玄宗时代“物”的象征,那么,德礼再造无疑是玄宗时代“文”的纪念碑。

儒家经义的视觉化:连纹饰都藏着故事

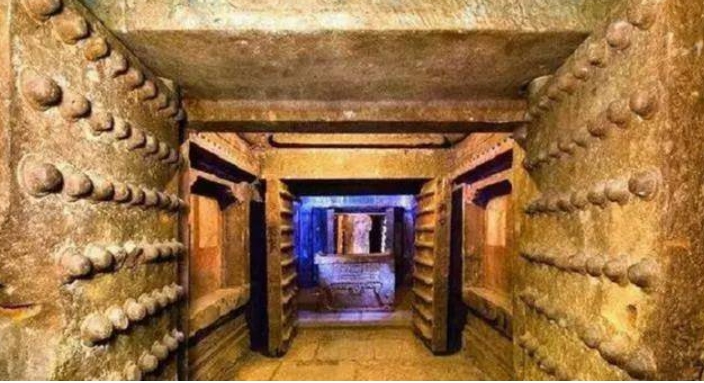

三层叠涩石台、方柱形碑身、出檐式云盘、立龙浮雕、狮子纹、九宫格顶上错落分布着山岳和方柱状的高浮雕……到访过西安碑林的朋友,想必一定会被石台孝经独特的形制所吸引、所震撼。这样的形制究竟有何寓意?王庆卫从文物学、考古学的视角做出了回答。

先说方柱形碑身,这一形制承袭了乾陵述圣纪碑。唐代帝陵是最高权力秩序的投影,方形碑制又是帝王神道碑的核心元素。石台孝经基本延续了乾陵述圣纪碑庑殿顶、方柱形碑身、方形碑座的设计思想,以映现帝王身份。碑额和出檐式云盘则是天宝年间新出现的样式,类似庑殿建筑的飞檐,气势磅礴,极具震撼,早于石台孝经前一年落成的同样具有官方性质的嵩阳观纪圣德感应碑就采用了这一特殊形制,石台孝经无疑是一种延续和提升。

圣人作经,贤者纬之。汉唐之间,经学盛行,纬学可以通俗地理解为是对经学的解释补充。《孝经纬》《论语纬》等典籍中都有三台、五岳、九州这样重要的古典人文地理概念。在文人士大夫的思想深处,三台即最高权力之基,九州象征着中国,五岳标志中国疆域的范围,也都是政治秩序的表达和映现。石台孝经顶部的设计就是儒家经义的视觉化表现,碑顶九宫方位中的东南西北四座高浮雕山峰象征四岳,中岳则被象征长安城的方形石台代替,石台之上所嵌的圆柱形玉石则隐喻“玉京”认知。碑底的三层石台正合《孝经纬》中“九州系于三台”的说法。石台孝经的形制在后世并无延续,正是这样的唯一性和独特性再次昭示了大一统帝国和玄宗帝王权威,这是本书学术思想的一大亮点呈现。

石台孝经三层石台四周线刻有人物狮子、瑞兽等图案,被认为是王权的守卫者,守卫帝国昌隆,守卫江山永固。“武装到牙齿”的石台孝经加上碑身雄浑瑰丽的玄宗书法,一个儒家玄宗的形象呼之欲出。

孝是一种精神底色

在《石台孝经》中,作者罗列了几则鲜为人知的行孝故事,道出了唐代普通士人阶层在皇权秩序裹挟下的无奈和辛酸。

开元名相张九龄虽位高权重,但“京漂”的身份让他饱受思亲之苦。张九龄早年离开岭南家乡,长期在长安任职,时间让家乡逐渐成了回不去的异乡。后因政局突变,被贬官外放。为了便于省亲,张九龄上书唐玄宗,请求到江南离家近的地方任职,唐玄宗心有所感,便准张九龄在岭南任职,以便就近奉养母亲。

出身兰陵萧氏的萧遇在仕宦显达之后,想把早年母亲的权厝之所迁回旧茔。时过境迁,荒郊茫茫,谁知竟错掘了他人坟墓。悲痛之余,为了寻找母亲的坟茔,萧遇不惜重金求方士和鬼神,但仍然无果而终。忽有一夜,萧遇隐隐听闻窗外母亲喊他的乳名,原来是母亲的鬼魂降临。母亲告诉萧遇翌日乌鹊云集之处便是自己的坟茔,萧遇按此征兆果然找到了母亲坟茔。这两则小故事不论真实与否,但都反映了当时不论国家层面还是民间都对孝的褒奖和弘扬,也使本书在严谨论述之余充满了脉脉温情,散发着人性光辉。

自北宋崇宁二年(1103年)知永兴军府事虞策将“玄宗注孝经石台并文宗群经”安置在重建的孔庙以来,石台孝经已经在这里矗立了超过900年,这里也由此形成了中国宝刻渊薮之地——西安碑林。千年沧桑,恢宏巨变,当年长安国子监的熙攘繁盛、朝堂三教论衡的纷争、渔阳鼙鼓和霓裳羽衣都已隐匿于浮沉之中,唯留葱茏碑林中的青石一方,于时间的浩瀚长河中投下历史的倒影,供后人一窥。

(作者单位:西安出版社)

本号刊载的作品(含标题及编辑所加的版式设计、文字图形等),未经中国文物报社授权不得转载、摘编、改编或以其他方式使用,授权转载的请注明来源及作者。

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000