孙维国:新疆地区发现的兔类骨骼与兔形象文物

兔,俗称兔子,是活跃于荒漠、草原、森林的哺乳类兔形目兔科动物的总称。常见有家兔和野兔,爱食草,喜跳跃、奔跑,极为可爱。1977年安徽潜山盆地发现的距今6200万年的模鼠兔化石是迄今所知世界上最早的兔形动物。截至目前,我国发现最早的兔形象文物是安徽含山凌家滩遗址出土的距今5300年的兔形玉饰件,由兔形的上部和榫形的下部组成,呈伏卧状,耳朵向后伸。

新疆地区地形地貌多样,绿洲与荒漠辉映,高山与草原相邻,栖息着包括兔子在内的各种野生动物。随着近年来考古工作的进展和科技考古水平的提高,新疆地区史前考古遗址出土了不少包括兔子在内的动物骨骼。同时,兔子在我国不仅一直被视为瑞兽,还是十二生肖之一,因此新疆地区出土文物中兔形象也很多。

先民狩猎的对象

兔子肉可食用,毛可取暖,毫多用于制作毛笔。《诗经·小雅·瓠叶》云:“有兔斯首,炮之燔之。君子有酒,酌言献之。有兔斯首,燔之炙之。君子有酒,酌言酢之。”当时人们将兔子通过炮、燔、炙等烹调方式,制作出宴请宾客的美味佳肴。

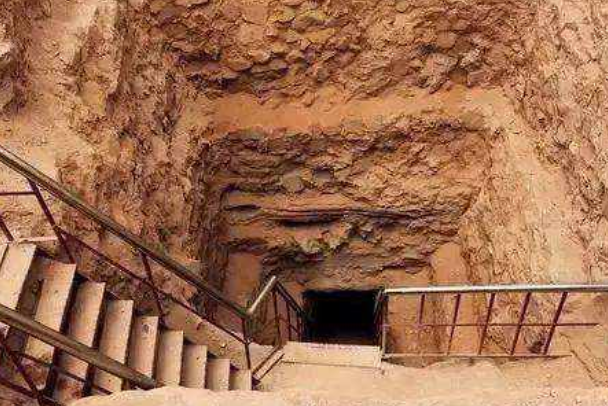

考古工作者在新疆先秦至汉代的多处遗址和墓葬中发现了兔子骨骼遗存,如吉木乃县通天洞遗址距今4.5万年的地层中出土的兔子骨骼化石是迄今为止新疆考古发现的最早与兔相关的实物资料。(于建军:《2016—2017年吉木乃县通天洞遗址考古发掘新发现》,《西域研究》2018年第1期;新疆文物考古研究所等:《新疆吉木乃县通天洞遗址》,《考古》2018年第7期)此外,哈密柳树沟遗址南侧的房址区、塔什库尔干县吉尔赞喀勒墓地、巴里坤县东黑沟遗址、于田县圆沙古城遗址(年代应不晚于西汉)、奇台县石城子遗址等出土的动物骨骼中都有兔子存在。这些兔子可能属于野兔,因材料有限,我们尚无法窥见食用兔子的烹调方式。

烟色地狩猎纹印花绢

作为狩猎对象的兔子形象,还能从吐鲁番阿斯塔那唐墓出土的一些丝织物和箭箙中看到。如阿斯塔那191号墓所出唐代烟色地狩猎纹印花绢描绘了狩猎者骑马射狮的图案,其间有猎犬逐兔的场景。阿斯塔那105号墓所出一件墨绿地狩猎纹印花纱上有策马而来的骑者追赶着一只惊跑的野兔的画面。阿斯塔那188号墓彩绘狩猎纹箭箙上展现了狩猎者策马追赶野兔的场景。

彩绘狩猎纹箭箙

长寿祥瑞的灵兽

兔子有超强的繁殖能力,一年内可以多次繁衍,因此被赋予丰饶的寓意,被视为给人们带来好运的瑞兽。

《尔雅·释兽》曰“兔子曰娩”,可见“娩”字原是指兔的生育。汉代,持杵捣药的白兔形象,与西王母制作长生不老药有关。“玉兔捣药”的传说始见于汉乐府《董逃行》:“教敕凡吏受言,采取神药若木端,玉兔长跪捣药虾蟆丸。奉上陛下一玉柈,服此药可得神仙。”陕西绥德四十里铺汉画像石西王母仙界图像、山东滕州汉画像石、济南济阳三官庙汉画像石西王母图像中都有玉兔捣药。故宫博物院藏唐代八瓣菱花形月宫镜和咸阳博物院藏宋代唐王游月宫铜镜均有玉兔捣药的图案。

周代,兔子被用于各种祭祀典礼之中,《礼记·曲礼》记载:“凡祭宗庙之礼,牛曰一元大武,豕曰刚鬛……兔曰明视”,可知它与牛、羊一样,被视为人间与神界的媒介之一。由于古代野生兔子中白兔、黑兔极为稀少,发现后多被献给朝廷,视为君主贤明、海内大治的象征。《瑞应图》记载:“赤兔大瑞,白兔中瑞。”据史料记载,汉建平元年(公元前6年)、元和三年(公元86年)、永康元年(167年),地方三次向朝廷进献白兔。此外,《艺文类聚·祥瑞部下》也有“白兔为瑞”“黑兔为祥”的记载。《魏书·灵征志》记载各地进献白兔之事近60次,进献黑兔之事近10次。

兔纹帛鱼与虎斑纹锦袋

作为长寿祥瑞灵兽的兔子形象在新疆地区有很多发现,如民丰尼雅遗址Ⅰ号墓地8号墓所出一件帛鱼(出土时与虎斑纹锦袋系结在一起),由蓝地兔纹锦缝缀成鱼形身,内衬毡,以蓝红色绢片做成鳍和尾,嘴部缝缀一条长38厘米、宽0.9厘米的白绢系带。此外,哈密拉甫却克墓地22号墓所出的一枚唐代金戒指,戒面是红色的玉石,其上是一只兔子的形象,长耳、短尾的特征极为明显,刻画得惟妙惟肖、栩栩如生。新疆博物馆藏明代鹤鹿同春妆花纱上有一组团窠内填以四只回首白兔,以八只仙鹤围绕,纹样纤巧细丽,织造技术精湛。

鹤鹿同春妆花纱

月亮象征之兔

在神话故事中,由于玉兔居住在月宫捣药,月亮又称兔魄、兔轮、兔月、玉兔、金兔、顾兔、冰兔、银兔、蟾兔等,将兔与月紧紧联系在一起,久而久之便成为月亮的代名词。屈原《天问》提及月亮“顾菟在腹”,可能与兔在月中的信仰有关。汉代初期已出现白兔与蟾蜍同时在月中的现象。湖南长沙马王堆1号、3号汉墓以及山东临沂金雀山9号汉墓出土的T形帛画中,弯月上都绘有蟾蜍和兔子,与圆日中的三足乌相对。江苏盱眙汉墓的棺盖顶板绘制的日月图,右边的月亮中也有蟾蜍和兔子的形象。新疆汉晋时期墓葬的彩棺多绘有日中三足乌和月中蟾蜍的图案,这是汉代中原丧葬习俗在新疆传播的例证。晋代以后,玉兔替代蟾蜍成为月亮的代名词。北周庾信《七夕赋》:“兔月先上,羊灯次安。”唐代白居易《酬令狐留守尚书见赠十韵》:“晓关开玉兔,夕钥纳银鱼。”北宋欧阳修《白兔》:“天冥冥,云蒙蒙,白兔捣药姮娥宫。”

作为月亮象征的兔子形象多与伏羲女娲画像相关。伏羲女娲广泛见于汉代墓室壁画、画像石和画像砖中,目前在河南、山东、安徽、陕北、四川、江苏、北京、云南等地均有发现。它常以人首蛇身交尾形象成对出现,或伏羲擎日、女娲托月,或伏羲持规、女娲持矩,或伏羲女娲均将双手置于胸前,不仅表达人们对繁衍子孙的祈愿,还起到佑护墓主灵魂、赐福于生者的作用。洛阳烧沟61号汉墓壁画所绘女娲手捧的圆月中,有一只蟾蜍和一只奔跑的兔子。吐鲁番阿斯塔那墓地亦出土了大量伏羲女娲图,年代为麴氏高昌和唐代西州时期,质地多为绢和麻,有汉风和胡风两种风格,多呈上宽下窄梯形,一般用木钉置于墓顶,画面朝下,少数折叠好放在墓主身旁。其基本构图为画面中心绘男女上身连臂或交臂,或手勾对方颈腰,两身合着莲花纹伞状短裙,下身为蛇尾缠绕相交。伏羲在左,左手执矩;女娲在右,右手执规。上下分绘日、月,周围星辰环饰,构成宇宙星宿。有的描绘更加细致,日内多绘三足乌;月呈桃形,内绘玉兔、桂树和蟾蜍;日月之外绘流云,星辰间有连线,表现南斗、北斗等星宿。尽管各幅画构图和笔法不尽相同,但画像内容和基本形式都与中原伏羲女娲画像一脉相承,都是两汉以来伏羲女娲图像的延续和发展,是中原文化扎根西域的一个重要标志。

彩绘伏羲女娲麻布画

1967年阿斯塔那77号墓出土的唐代彩绘伏羲女娲麻布画,基本完整,女娲蛇尾有残。伏羲女娲二人上身相拥,蛇尾相交,左为伏羲,头戴幞头,穿紧袖内衣,外穿右衽宽袖黑色长袍,腰间束带,左手执矩,右手勾着女娲的脖颈。右为女娲,发束高髻,穿锦袖衣和半背,下穿条纹裙,身披黑帛,右手执规,左手扶于伏羲的腰间。二人上方圆圈内有象征太阳的金乌,尾下圆圈内有象征月亮的玉兔、桂树和蟾蜍,四周绘云纹和星星。此外,中国国家博物馆、故宫博物院也各藏有一件相似的阿斯塔那墓地出土伏羲女娲图。

十二生肖之兔及兔首俑

“兔”与十二地支中的“卯”对应,构成十二生肖中的“卯兔”。天干与地支各取一字依次循环排列在殷墟甲骨文中用于记日,甲骨文中还发现完整的干支周期表。睡虎地秦简《日书》和放马滩秦简《日书》均有十二生肖的记载,表明至少在先秦时期,十二生肖与地支的配属已基本形成,虽与后世十二生肖在对应的动物上略有差别。王充《论衡·物势》中关于十二生肖配属的记载,反映了十二生肖在汉代流传已久。

四神十二辰铜镜

新疆地区与十二生肖之兔有关的文物主要包括铜镜、文书、碑刻铭文等。如新疆博物馆藏有一面汉代四神十二辰铜镜,直径18.3厘米,黄文弼先生在罗布泊考察时也采集到一件类似形制的汉代铜镜残片,铸有十二辰铭文。哈密拉甫却克墓地出土了一件唐代四神十二生肖铜镜。和田博物馆藏有一件宋代十二生肖铜镜,具钮,背面纹饰以素宽带及弦纹分为内区、外区和外轮廓区三部分,内外区均以放射状分为12区,内区以顺时针书写汉文十二地支,外区装饰与内区文字相对的生肖图案,造型别致,粗犷简练,清晰可见。

此外,斯坦因在尼雅发现的565号文书,是用犍陀罗语佉卢文书写的十二生肖星占文,将星宿、十二生肖以及当日的吉凶宜忌相结合,年代为3世纪中期至4世纪中期。(刘文锁:《沙海古卷释稿》,中华书局,2007年)昭苏县小洪纳海泥利可汗石人底座粟特铭文有2处生肖纪年,其中东面6—7行:“木杆可汗之孙、突厥君主泥利可汗于兔(?)年即位。”发现于蒙古国杭爱省的布古特碑第六行有“兔年”两字,据研究,兔年应当是571年。(陈凌:《草原狼纛—突厥汗国的历史与文化》,商务印书馆,2015年)

目前考古发现最早的以生肖俑随葬的实例是山东临淄北魏崔氏墓,随后在中原地区隋唐时期的墓葬中极为流行。《唐会要》卷三十八中也有关于十二生肖俑放置于墓圹中的记载。新疆博物馆新展“新疆历史文物展”隋唐部分展出了4尊生肖俑,分别是鸡首俑、猪首俑、兔首俑、羊首俑,均出土于阿斯塔那墓地,呈生肖首人身直立拱手状,高度大致相同,形制与两京地区生肖俑相似,显然受到两京地区的影响。与河南、陕西等地唐墓出土成套的生肖俑不同的是,阿斯塔那唐墓的生肖俑都是零星发现,研究者推测这些生肖俑可能与墓主的属相有关。

新疆博物馆藏阿斯塔那墓地出土兔首俑,高52.5厘米,宽17.5厘米,厚9厘米,木心泥塑,外层有清晰流畅的衣纹。出土时基本完好,但无双耳。修复后的兔首俑双耳上竖,双眼大而突出,外层的颜色虽不及鸡首俑、猪首俑的艳丽,但从残存颜色可知上身是花青色,下身裙装为斑驳的深褐色。(张玲玲:《十二生肖纪年与十二生肖俑略论—兼谈吐鲁番发现的生肖俑》,《新疆艺术学院学报》2010年第3期)虽然阿斯塔那墓地出土生肖俑的材料、制作工艺与中原地区不同,但至少说明新疆早在1400年前存在着来源于中原地区的生肖文化。

舍身奉献的兔子

佛本生故事主要讲述佛陀的前世,成为人、神、动物等种种轮回,经过累世行善最终成佛的故事。主题繁多,出现不少以动物为“主角”的动物本生故事,其中以宣扬忍辱、施舍为主题的兔本生焚身,向世人揭示佛教“万物皆有佛性”“修身成仁道”的哲理。《大唐西域记》中有关于佛陀前世轮回为兔子的故事,并赞美兔子无私奉献的品格。此外,支谦译《菩萨本缘经·兔品第六》、支谦译《撰集百缘经·兔烧身供养仙人缘》、竺法护译《生经·佛说兔王经第三十一》以及绍德、慧询等译《菩萨本生鬘论·兔王舍身供养梵志缘起第六》等佛教经典中都有这类记载。

克孜尔石窟第8 窟主室券顶右侧展现兔本生故事的壁画(《西域壁画全集3·克孜尔石窟壁画(三)》)

新疆地区现存的佛教石窟壁画中也有兔本生故事的踪迹。克孜尔石窟留存不少绘有兔本生故事的壁画,其中第8窟、第14窟、第38窟的3幅兔本生故事都描绘了兔本生为救饥饿的婆罗门而舍身跃入火堆的内容。库木吐喇石窟第63窟和克孜尔尕哈石窟第11窟也有展现兔本生故事的壁画。这些兔本生故事多以菱格的形式与其他壁画内容分割开来。此外,吐峪沟第44窟正壁有兔本生的壁画,左侧有榜题“请□焚身”四字。该壁画可见到6个人物,均身披彩带,上身赤裸,下穿短裙,但每人的帽子、披带、裙子用色不同。看到的兔子有7个,除最右侧一人身前有两只回首顾望的兔子外,其余画面均为一人一兔子组合。(赵阳、陈爱峰:《吐峪沟石窟第44窟兔王本生故事考》,《敦煌研究》2013年第6期)

库木吐喇石窟第63 窟主室券顶右侧展现兔王本生故事的壁画(《西域壁画全集4·库木吐喇石窟壁画》)

新疆地区考古发现的兔类骨骼与兔形象文物,虽然不太引人瞩目,但是它们在狩猎生活、吉祥瑞兽、月亮象征、丧葬用俑以及佛教兔本生故事等方面都蕴含着古人对精神生活内涵的挖掘,也是中原文化在新疆传播以及新疆各民族文化交往交流交融的历史实证。

本文刊登于《大众考古》2023年01月刊,作者为新疆维吾尔自治区博物馆副研究馆员

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000