陈恒:考古学取代不了史前史

历史分期问题既是看待世界、解释世界的不同方式问题,也是话语权问题,而历史分期的核心基准——时间则是一个不断被建构起来的概念。一六五〇年,爱尔兰大主教厄谢尔(James Ussher,1581-1656)设计了一份年历,确认公元前四〇〇四年十月二十三日这个星期天上帝造人。随后,剑桥大学校监莱特富特(John Lightfoot,1602-1675)经过细心考证,认为上帝造人的确切时间是这一天上午九点整。这种源自中世纪以来基督教统御之下的时间观念,将人类文明的视域囿限在狭隘的宗教范畴当中。然而,变革在此时已悄然发生,一千五百年前后的地理大发现,是促使人类从分散逐渐走向整体的开始,近代西方文明由此突破它自身世界赋予的局促视野,发现新的时间、空间、他者和广阔深邃的自然世界。此后五百年间,西方世界不断地扩展和深化这些方面的发现,将之系统化、理论化与经典化,使之构成西方文化观念霸权的重要基础。

按照美国考古学家布赖恩·费根的说法,一个世纪之前,大多数西方科学家还认为人类的历史不过十万年。但在一百年后的今天,我们了解到人类的起源可以追溯至二百五十万年前。随着对人类历史时间的认识不断扩展,不仅中世纪狭隘的宗教时间观土崩瓦解,而且时间延展性的发现还解放了人们的思维,让人们意识到在已知的人类文明史之前,还有人类在丛林时代的“史前史”,且它的时间较之不过万年的文明史要长得多。“史前”(prehistory)一词,早在一八五一年就已收入《牛津英语词典》,但它的含义与“蒙昧”“野蛮”“原始”“落后”等联系在一起,因为早期人类只是过着狩猎采集的生活,没有发生过什么特别值得铭记的大事件,似乎不值得研究。

早期人类投石狩猎(dailymail.co.uk)

然而,时间又已过去一百七十年。这段时间,恰恰是人类知识急剧扩展、认识飞速提升的时代,是历史学从初兴到历经变革视野不断扩展丰富的时代。以我们今天的目光来看,史前人类的生活同样有许多值得探究的东西,譬如他们是如何创造工具的?是如何应对环境变化的?是如何处理族群内部和族群之间关系的……还有,史前人类的权力关系是怎样的?那个时期人类的权力关系,可能并不像近代政治学说家们所假定的那样:要么是自然平等的,要么是野蛮暴力的;而是更可能像今天一样,既有暴力与争斗,也有善意与合作。“史前”的说法根本上就是一种文明的傲慢。

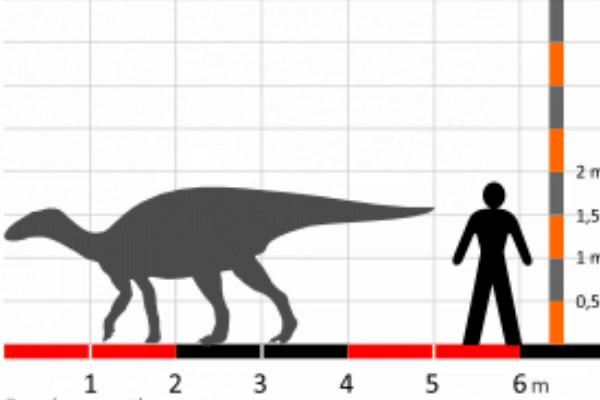

近世肇始的史前史研究,与考古学的兴起密不可分。一八五九年,达尔文《物种起源》的出版不但彻底摧毁了上帝造人的观念,也催生了职业考古学的诞生。考古学不但大大延长了人类的历史,而且人类历史、人类文化的多样性得以全面呈现。考古学是通过物质遗存来研究古代人类社会的学科,是透物见人的学问,世界史前史则是一门通过考古学的研究成果去构建时间、空间比较完整的,文字出现之前的人类社会史。田野考察、比较与类推是学术研究中常用的方法,尤其是积累了大量文献时,通过这些手段可以得出一些规律性的认识。因此,世界史前史研究的推进离不开考古学,而考古学也需要史前史提供更多的背景信息。

英语中的“考古学”(archaeology)来自拉丁语archaeologia,它最初的词源是古希腊语ảρχαιολογία,这一词由ảρχαος(古老、古代)和λόγος(知识、言语)组合而成,意为“有关古代历史或传说的知识”。考古学是历史时空隧道的重要组成部分,人类遗迹承载着大量的文化信息,给当下带来很多启示。作为发现人类秘密的考古学一开始就与民族意识、文化认同、国家主权等结合在一起,有其独特的社会意义和学术价值。可以说,考古学是关于“起源”的研究,史前史因此也是一部“起源”探索史。人类何时起源?何时使用了火?何时制造了合金?何时发明了陶器?何时制造了车轮?乃至心智的起源、宗教的起源、艺术的起源,等等,都是史前史关注的。史前史就是一部人类改造环境、利用自然,并逐渐与仅是生存和繁衍的动物界相分离的发明史、发现史。语言的出现方便了沟通,文字的创造延伸了记忆,工具的发明延伸了能力,种植物的栽培是人口增加的基础、聚落的构建是复杂社会的起点……这些都是彼时的社会革命,具有重大意义,归根结底是文明的起源问题。家庭、私有制和国家的起源,不平等的起源,男女有别的起源,等等,由此可见,文明史事实上与史前史是一脉相承的联系在一起的。史前史研究可以让我们观照当下,还可窥探到未来的踪影。

开封州桥遗址本体考古发掘现场(来源:m.thepaper.cn)

当然,考古学与史前史并不能相互替代,而是相互支持。考古学提供材料,历史学解释材料,考古学为史前史研究提供重要材料,史学史研究则为考古学工作提供背景知识。没有史前史的历史学是不完整的历史学,没有考古学的史前史也难以呈现出清晰的面貌。两者共同丰富了历史学,缺少谁,历史学都是不全面甚至不完整的。考古学主要依据物质遗迹信息,通过物质遗迹信息来研究彼时人类行为举止、生活方式、思想观念;历史学主要依据文字信息,试图通过文献还原历史。就史前考古而言,它是我们了解史前史的主要知识源泉;它是能从大历史、长时段的角度审视早期人类成就的重要领域;它生动展示了早期人类是如何应对河流、山川、地貌、气候等外部环境的,是如何在应对外部环境中发明技术的,是如何进行复杂社会治理的,是如何在克服恐惧中发现信仰的,是如何一步步认识环境,认识自我,创造社会的……世界各地的人类祖先在面对恶劣环境时会采取不同的方式,从而逐渐表现出文化的多样性。认识到文化的多样性,有利于培养出宽容的态度,包容的心情。史前史因其独特的社会意义和学术价值,在欧美较为发达,甚至向民众普及考古知识和史前信息的公共考古,也成为热门的领域。

中国在北宋时期就出现了“考古”一词,指的是古物铭文学,到二十世纪初受西方影响,以田野发掘为基础的现代考古学开始出现了。考古学是历史时空隧道的重要组成部分,人类遗迹承载着大量的文化信息,给当下带来很多启示。作为发现人类秘密的考古学一开始就与民族意识、文化认同、国家主权等结合在一起,有其独特的社会意义和学术价值。人们都在努力探寻祖先的光辉业绩,确立悠久的历史;学术是文化赛场,在一定程度上反映着一个国家经济实力、政治取向、价值观念、文化趋势及国家利益。我们已经意识到了考古学的价值,接下来我们必须在思想上高度重视,在学科上布局,在实践中从世界考古看中国考古,从中国考古看世界考古。如果只关注某一地区的考古,而缺少宏观的、比较的视野,即没有世界史前史的概念,在学术上来说是走不远的,在思想上也会导致极端民族主义思潮的出现,不利“人类命运共同体”的传播与发展。

父戊舟爵,外侧有铭文“作尊”(来源:dpm.org.cn)

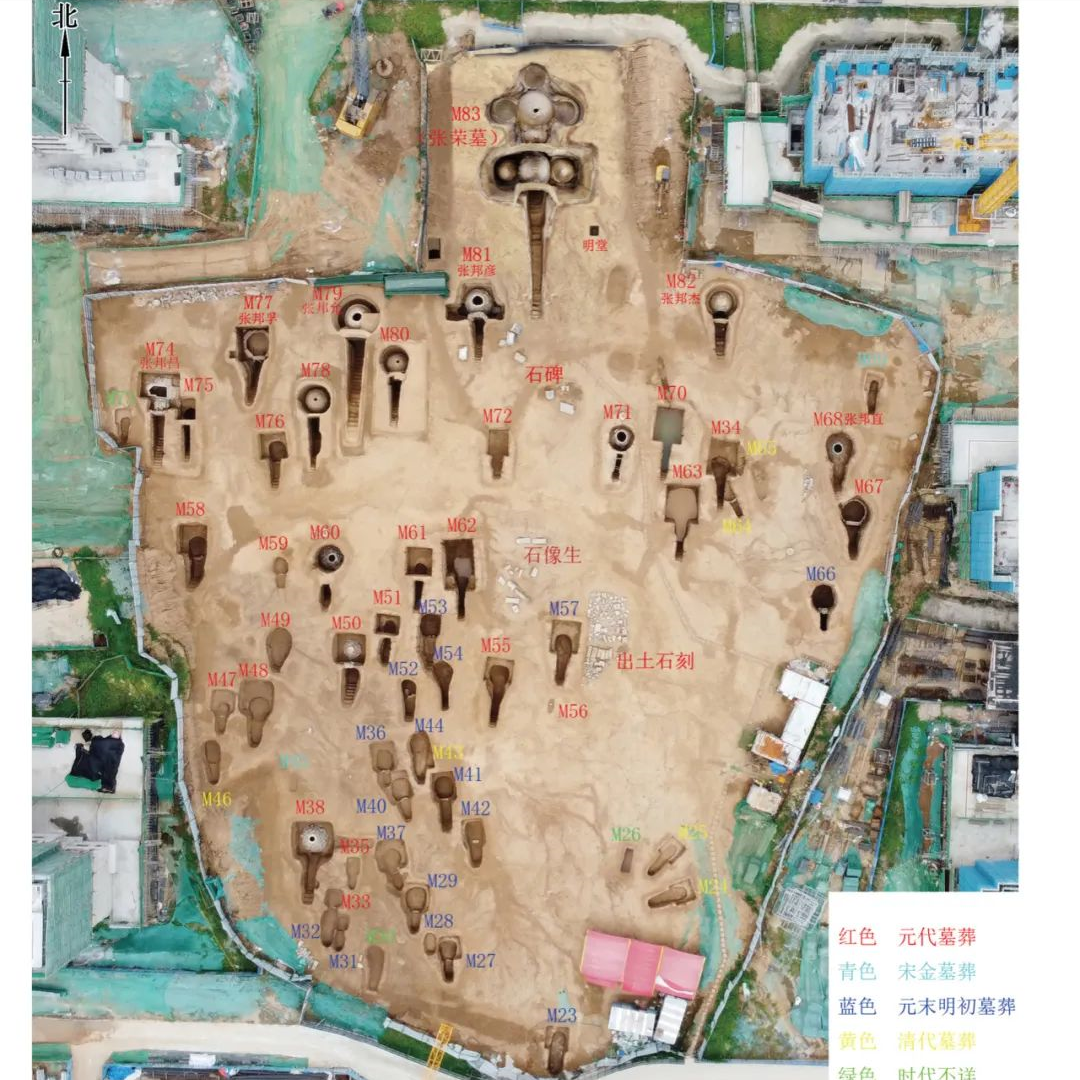

中国的史前史研究,肇始于现代学科勃兴的二十世纪上半期。于沛先生考证:据考古学家裴文中(一九〇四至一九八二)介绍,直至二十世纪四十年代“史前史”才正式列入大学课程之中,所以有关史前史研究的内容不多,如有,一般都合并在世界古代史的研究范畴中〔于沛:《近代中国世界历史编撰(1840—1949)》,中国社会科学出版社二〇二一年版,375—376页〕。这一时期在学术著作方面出版了克洛特的《世界幼稚时代》(一九三二)、波克洛夫斯基的《世界原始社会史》(一九三五)、摩尔根的《古代社会》(一九三五)、吕振羽的《中国原始社会史》等。

新中国成立后,直到二十世纪七十年代,中国史学界深受苏联史学影响,史前史研究过渡到原始社会史与马克思主义史前社会理论研究。马克思、恩格斯等经典作家非常重视原始社会,马克思研读摩尔根的《古代社会》,写下《摩尔根古代社会一书摘要》,恩格斯依据马克思的摘要出版了划时代的学术巨著《家庭、私有制和国家的起源》。恩格斯认为摩尔根“重新发现了四十年前马克思所发现的唯物主义史观”,他的“伟大功绩,就在于他在主要特点上发现和恢复了我们成文史的这种史前的基础,并且在北美印第安人的血族团体中找到了一把解开希腊、罗马和德意志上古史上那些极为重要而至今尚未解决的哑谜的钥匙”。这些论述成为此后学术界原始社会研究的指南。这期间翻译出版了尼科尔斯基的《原始社会史》(一九五二)、格拉德舍夫斯基的《原始社会史》(一九五八)、苏联科学院主编的《世界通史》(十卷本第一卷第一编论述的是原始社会)等。

改革开放后的十多年间是当代中国世界史前史研究的黄金时代。一九八四年是恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》发表一百周年,学术界举办各类活动,出版了大量论述,可以说是中国世界史前史发展的巅峰时期。汪连兴先生说,这个时期出现了三部标志性著作:林志纯主编的《世界上古史纲》(人民出版社一九七八年版)、宋兆麟等编著的《中国原始社会史》(文物出版社一九八三年版)以及林耀华主编的《原始社会史》(中华书局一九八四年版),代表了当时国内史前社会研究的最高水平。尤其是《世界上古史纲》的原始社会部分,此后几十年间一直是国内高校世界古代史教科书相关部分的编写蓝本。毛昭晰、汪连兴、孔令平、易建平等先生是这一时期活跃的学者,在中国世界史前史领域辛苦耕耘,多有贡献。到九十年代,中国学者吸收当代西方各种理论思潮研究中国原始社会。比如谢维扬出版的《中国早期国家》(一九九五),使用酋邦概念研究夏商历史,审视文明与国家的起源,认为人类早期国家的产生有部落联盟和酋邦两种形式。易建平的《部落联盟与酋邦—民主·专制·国家:起源问题比较研究》(二〇〇四),认为从平等到不平等进入以阶级为基础的国家是普遍性的,民主与专制存在于世界各地,不是哪个地区专属的。

《中国原始社会史》,文物出版社一九八三年版(来源:douban.com)

这之后,中国的世界史前史研究就寂寞无声了,只是近年来引进翻译了不少相关书籍,如布赖恩·费根的《世界史前史》(二〇一七)、《考古学与史前文明》(二〇二〇),保罗·巴恩的《考古学的过去与未来》(二〇一八)、《考古通史》(二〇二一),马歇尔·萨林斯的《石器时代经济学》(二〇一九),埃尔曼·塞维斯的《国家与文明的起源:文化演进的过程》(二〇一九),彼得·贝尔伍德的《最早的农人:农业社会的起源》(二〇二〇),爱德华兹、嘉德、哈蒙德的《剑桥古代史》(第一卷第一分册,二〇二〇),史蒂文·米森的《史前人类简史:从冰河融化到农耕诞生的一万五千年》(二〇二一)等一大批译著。

但引进的繁盛容易让我们忽略研究的冷落。进入新世纪以来,不见哪所大学、哪个研究所就世界史前史召开过学术研讨会,也很少见相关学术论文,研究生做这方面的毕业论文更是少见了,先前从事这方面研究的学者也转型了。一个典型的例子就是一直追踪最新史前史研究成果的龚缨晏教授,最终转而研究中西交通史。虽然在这一领域成就斐然,不过从世界史前史的角度来说依然很可惜。据龚缨晏介绍,原来的杭州大学是国内世界史前史研究的中心,源头可以追溯到解放前的人类学。近年来,高校急功近利,像史前史这样的学科,要出成果很慢,很受冷落,所以杭州大学并入浙江大学后,这个领域被视作负担,也就不再支持了。有一份国际著名的史前史研究刊物自解放前起就开始订阅,也停购了。虽然如今获得电子版很方便,但学脉中断了,这个学科在中国学术界似乎已经彻底消失了。

没有学科支持的学术是无源之水,其生命力一定难以持久,中国的世界史前史就是一个典型的代表。国外的史前史研究不断有新发现,由于我们缺乏学科支撑,世界史学界很少介绍这一领域的新材料、新观点、新理论,世界史教材也很难真正吸收最新的世界史前史成果,讲授的内容数十年来少有变化,很难激发学生的想象空间、思辨能力、创新精神。这种冷局与中国世界古代史其他领域研究的兴旺发达形成了鲜明对比。

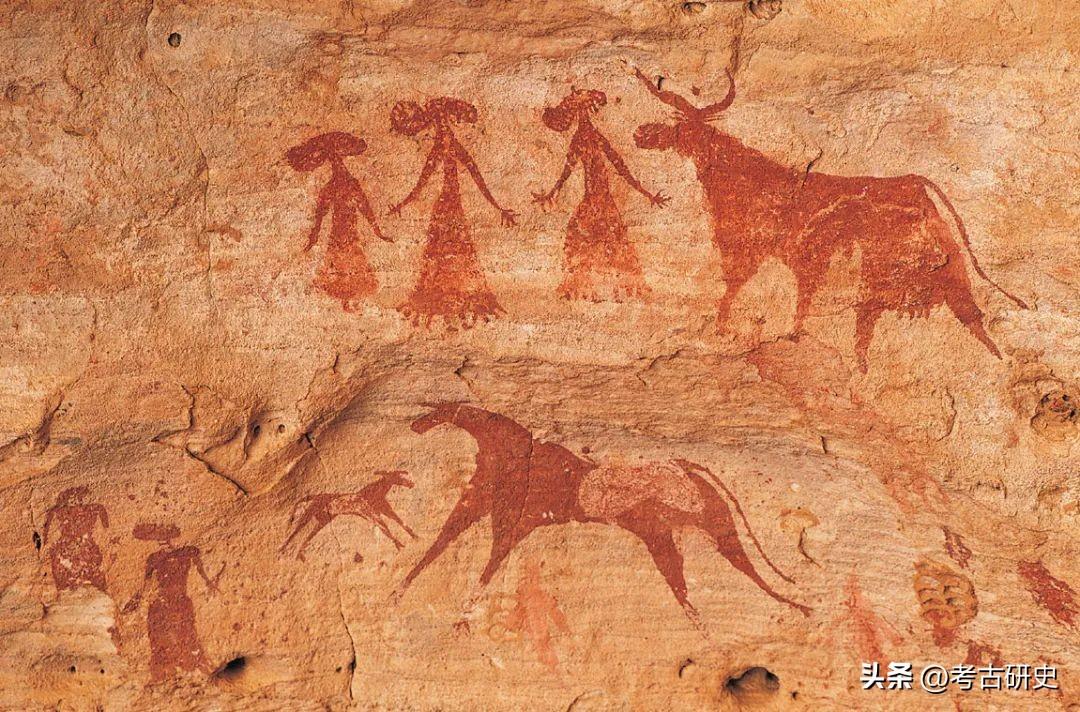

位于乍得恩内迪高原的史前洞穴绘画(来源:britannica.com)

世界史在成为单独的一级学科之前,只是历史学下面八个二级学科中的一个,即世界史只占历史学的八分之一。二〇一一年,世界史独立成为一级学科之后,中国的世界史学科快速发展,取得长足进步。但世界史学科目前下设的四个二级学科——外国史学史与史学理论、古代中世纪史、世界近现代史、国别区域史——无论在哪里、在何时,我们都看不到世界史前史的影子。毫无疑问,这种学科结构给世界史前史的发展带来了非常不利的局面。

这种局面所引起的结果是对人才培养不够重视,相关人才严重缺乏。没有一定数量的研究人员,何来学术交流、思想碰撞,结果就是学术积累严重匮乏与贫瘠。上海是当前我国世界史学术研究和人才培养的重镇,据统计,历史学界专业人员约五百六十人,其中世界史科研人员约二百人,考古学科研人员六十六人。据北京大学王立新教授统计,目前全国世界史学科大约有一千名研究者,但可以说,其中没有一人是从事世界史前史研究的。如果说中国学术界有涉及世界史前史领域的学者,那也是分布在考古文博专业,比如复旦大学的陈淳教授、吉林大学的杨建华教授、中国人民大学的陈胜前教授等。尤其是两位陈教授写了大量通俗文章,向民众普及考古学知识,这是特别令人敬佩的。

史前史所依赖的学科,也未能发挥扶助史前史的功能。考古学与人类学、民族学的关系十分紧密,都是史前史所依赖的学科,比如史前研究先行者摩尔根(Lewis H. Morgan,1818-1881)、泰勒(Edward B. Tylor,1832-1917)等人大多根据民族材料得出很多至今仍旧合理的结论。但近几十年这些学科在大陆学术界发生了转向:中国本土的考古/学事业兴旺发达,但作为学科的世界史前史似乎消失了;人类学研究的是作为“文化”人的演进,时间大体与考古学重叠,但又延伸至当代社会,被归入法学门类下的社会学一级学科中的一个二级学科,因此与历史学越来越疏远了;作为法学门类中的一级学科的民族学,设置的二级学科是民族学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族经济、中国少数民族史、中国少数民族艺术。这些变化,在一定程度上都消解着中国世界史前史的研究与发展。

摩尔根(来源:scihi.org)

当下学术风气是史前史面临的又一重障碍。如果说二十世纪八十年代之前是不计功利的时代,八十年代是纯学术的时代,学者可以自由发展自己的爱好,自由维护自己的兴趣,那么在如今强调发表,注重数量,强调所谓转载率、引用率的时代,谁还有精力与时间思考基础学科布局呢?还有多少学者会研究考古学术史?有多少杂志愿意发表这个?有多少学科想到这个?有多少学校会支持这个?当然这个领域本身的门槛也很高,又属于洋大古,在不少人看来很是乏味,特别是在这个强调学术研究要为国家利益服务的时代,有时滋生的只是学术近视、短视、盲视,乃至无视。一些基础的冷门专业和研究方向这些年萎缩太厉害,让人伤感。在我看来,衡量一所大学办得好不好,是否真好,好到什么程度,一个重要的指标就是大学(特别是那些九八五大学、双一流大学)是否把那些“外”字头的专业办好了,尤其是否把基础文科中的外国文学、外国史学、外国哲学、外国宗教、外国艺术等专业与学科办好了!有世界一流的这些学科,何愁培养不出具有想象力、人文关怀、胸怀世界的天下英才!

世界史前史属于板凳要坐十年冷的学科,不但要精通一至二门现代西方语言,还要学习研究对象国的语言,乃至古代语言,仅掌握语言就要花费漫长的时间,如果不是真爱,是很难坚持下去的。学成后,费尽力气写的文章,因为相关刊物少,也难发表。就业也是问题,毕业就是失业,谁会从事这个研究呢?就京沪两地大学世界史学科的目前情况来看,暂时都没有发展世界史前史的愿望。四年一轮的学科评估之剑高悬在上,谁敢在很难出成果的领域投入兵力呢?

除了改变学科结构,我国世界史前史的发展不仅需要考古学的支撑,更需要思想上提高认识,警惕各种思潮所带来的负面影响。二十世纪六七十年代,西方开始出现各种后现代主义,主要观点是:没有真理,只有繁多的解释;没有客观的真实,只有不同的看法;在真理与谬误之间并不存在真正的区别,只是权力关系的不同表达。这些观念伴随网络社会的兴起,使得传统思想被忽略,被冷落,被解构,甚至消失了。考古学也不例外,我们审视考古学术史,至少可以发现民族主义、殖民主义、帝国主义、后殖民主义这四种思潮影响了考古学,也影响着史前史研究,扰乱人们的视线。马克思主义唯物史观也受到前所未有的冲击。

三星堆博物馆(来源:sxd.cn)

考古学虽然在整体上有了很大发展,但要想将考古成果用于世界史前史研究,还有一段距离。据布赖恩·费根在《考古学入门》中的统计:半个世纪之前,全世界也只有百余名考古学家,其中大部分在欧洲和北美洲。如今,考古学家的足迹遍布世界各个角落——澳大利亚和太平洋岛屿、中国和西伯利亚、热带非洲、拉丁美洲及北极圈地区。没有人确切地知道全世界究竟有多少位考古学家,但大概已接近一万五千人。山东大学方辉教授认为,目前全国已经注册的公立和私立博物馆六千多家,但还有许多博物馆未经注册,或以美术馆、艺术馆的形式存在。全国有高级职称的考古学家两千多人,高校大约占其中十分之一。但这两千多人中研究外国考古学、研究外国史前史的也许是寥若晨星吧。我们何时,用何种办法改变这种局面呢?

当下要建设有中国特色、中国风格、中国气派的考古学,也离不开世界史前史的支撑。中国埃及学奠基者刘文鹏说:“在二十一世纪我们期望,一定能够派遣我国的埃及学者前往埃及从事考察和参加埃及的考古发掘与研究,使我们的埃及考古学、埃及学尽快地成长、发展起来。”

这一愿望已经实现,中国社会科学院考古研究所已多次组队参加埃及、洪都拉斯等地的考古。中国的世界考古已经走出国门了,大家可以在同一个平台上各显身手了,凭借发现了什么,研究了什么,得出了什么,才会赢得同行的尊重。过去属于时间,属于世界,也属于我们。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中有一句经典话语:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”这句话也适合考古学,因为考古就是知识考古、精神探究,谁掌握了知识的挖掘权、解释权、生产权、传播权,谁就是知识的霸主,就会赢得对手的尊敬,在冷门绝学中尤其如此。因此中国学术界进行世界史前史研究显得愈发重要,只有明了源头,才会有的放矢,才会明白文化方位。一个新近的例子,由于对世界史前史研究前沿缺乏应有的了解,也影响了中国的史前史研究。二〇一九年九月至二〇二〇年六月,在浙江余姚井头山发现了八千多年前的贝丘遗址,这也是中国目前所知最早的贝丘遗址。那么,这个遗址在全球史前史体系中有何意义?这个遗址对于世界史前史研究有何贡献?面对这类问题,学者们一时很难说清。

浙江余姚贝丘遗址(来源:chinadaily.com.cn)

撇开政治意识、意识形态、民族主义不讲,世界史前史的时空范围非常辽阔,可以追溯到冰河世纪,世界各地留给人类的遗迹是非常丰富的,这是人类共同的财产,需要我们共同维护。世界史前史就是一部热带非洲先人走向世界的二百五十万年之久的人类历史传奇,有文字记载的五千年所谓文明史只是人类历史的很小一部分,有史以来地球生存过五百亿人,大家都是过客,还有源源不断的来者,我们将走向何处?似乎一切才刚刚开始。

* 文中图片均来源于网络

- 0000

- 0001

- 0000

- 0004

- 0000