比万历十五年还典型的嘉庆十八年,一群京郊盲流打进了紫禁城

考的是古,说的是今,欢迎关注“考古学了吗”。

故宫隆宗门匾额上的箭头

故宫隆宗门匾额上的箭头

北京故宫隆宗门匾额上,插着一支箭头,据说是嘉庆十八年,天理教攻打紫禁城留下的,我们就从这儿聊起。文章分三个章节:第一节,讲天理教如何打进紫禁城;第二节,讲为什么天理教能轻易打进去;第三节,讲当时的大环境。本文有8600余字,若时间有限,可先收藏,慢慢看。

今年以来,《万历十五年》忽然又火了起来,很多人都在聊。聊万历时的大明,无非是藏着说想说不敢说的话。中国的读书人历来是讲“骨气”的,但谁也不会傻到讲“脑气”,骨头打断了,还可以坐轮椅,脑袋砍了,就真的没什么可玩了。虽然黄仁宇在《自序》中说,他不会学古代人,“说话作文时有隐晦,或指彼而喻此,或借古以讽今”,但读者可不这么想。

之所以都拿《万历十五年》来聊,最重要原因是它名气大,很多人都读过,聊起来有共同话题;另一个原因是它描述的背景,大明还没亡,但祸根已经种下。但仔细想,历朝历代在灭亡前,都要面临机制失灵的问题,上峰再好的出发点,经过下边一番骚操作,都能变成拆梁拔柱的催命符,干一件失败一件,折腾得越多,死得越快。除此之外,明朝与其他时期并无太多可比之处。明朝紧密抱在一起缠斗的皇权、相权、士权,互相拽着彼此的手脚,锁死方向盘,车门落锁,带着还不到报废年限的大明,径直开下了悬崖,坠崖前一刻,都没给老板座上的朱由检跳车的机会。明之后的朝代,相权哪里还在,士权除了民国时期有过短暂不成气候的活跃外,哪里还能干出车门落锁的事。所以拿万历十五年聊,稍稍是有点情绪化了。“乾嘉学派”作为怕砍头怕得将考据学推向高峰的楷模,他们所处的时代,可能更有聊的价值。

嘉庆十八年(1813年),北京城发生了一件大事,天理教教徒打进了紫禁城,与官军护卫激战,至今,故宫隆宗门匾额上还插着箭头。这次攻袭,虽然最终没有成功,但怎么看,都太匪夷所思。

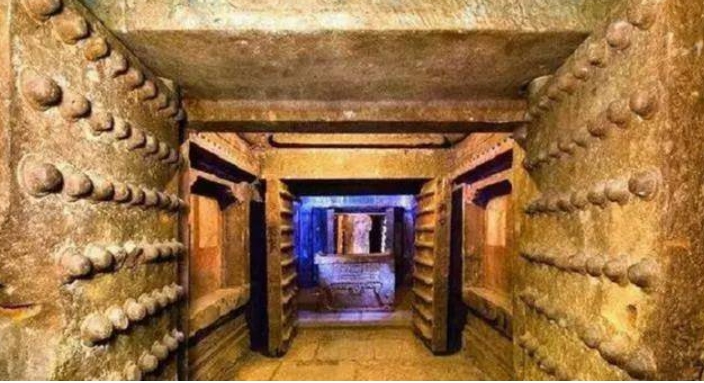

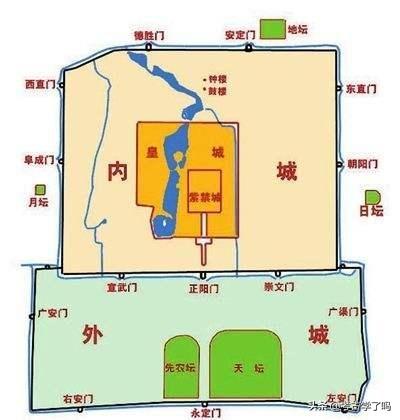

当时京师由外向内,分为外城、内城、皇城和紫禁城,警卫巡察层层布防,规制极为严密。外城各门由巡捕营负责;内城设九门提督,由八旗兵分区驻防;皇城内既有满八旗步军营巡逻,又在紧要地点置重兵守卫;紫禁城外由下五旗护军沿城墙分段警卫,四座城门和内卫则属上三旗护军营。人数上,京城八旗兵、绿营兵不下11万,紫禁城内每天值班兵士就有680名,还有随时可调动的装备精良的健锐营、火器营。

紫禁城位于核心中的核心,怎么就被一小撮未经系统训练的乡野村夫攻破了?而且谋逆是要祸及满门的大罪,这些乡下人,又是为了什么要冒这么大的风险?

策划指挥攻打紫禁城的天理教首领叫林清,据《啸亭杂录》《靖逆记》、还有林清外甥董帼太的供词记载,林清祖籍浙江绍兴,后来住在京南大兴县黄村之宋家庄,可能出门坐地铁比较方便。他的人生,前期是很典型的穷困屌丝、不务正业形象。

(此段跳过阅读也无妨)林清的父亲是黄村巡检衙门抄写文书的小吏,17岁时,林清在西单牌楼南面的九如堂药铺当了三年学徒,后到三里河一个药铺内做伙计。据说因为嫖娼,身生疮毒,被药铺逐出。接着到顺城门外街道上打更。其父死后,他家将书吏缺职顶给别人,顶缺的每年付京钱五千(跟租车牌差不多)。后来顶缺的不给钱,其母上诉控告,将补缺又给了林清。当了一年差,在浑河办工私折夫价,被查出开除。然后又跟他姐夫合开茶馆,据说因终日赌钱,亏输折本,半年后又被撵出。接着跑到热河,干工程,赚了些钱,回到黄村吃喝嫖赌,钱花完,又上了苏州,辗转丹阳、江宁谋生。后来不能存活,就给运河上的粮船拉纤,才随船回到通州,又步行到宋家庄,据说当时“面皮黑瘦,头发未剃,身上衣裤都不全了”。再后来挑着鹌鹑在街上卖,与人合伙开了个雀鸟铺,仍旧混花,本钱花光,又被撵了出来。在宋家庄租房住,然后跑到张家口讨鹌鹑账,到嘉庆十一年才回,住在他外甥家。

原西单牌楼民国时拆除,2008年复建

原西单牌楼民国时拆除,2008年复建

之所以不厌其烦,详述林清前期活动,是因为从他的经历看,实在是太屌丝,甚至是有点泼皮无赖。而他加入的天理教,教徒大部分也是同他一样出身较差、生活无着落的底层人群。但就是这么一撮人,搞出了惊天动地的大买卖。

林清入教,一开始只是为了些钱财,据他说“先前入教,原希图敛钱”,这也是很多人入教的原因。嘉庆十三年(1808年),红阳教在保定府被人告发,教派头目、林清都被抓,最后头目被充徒当了苦力,林清挨了顿板子放了回去。因为这次机缘,林清阴差阳错成了教派头目。当了头目后的林清作风大变,董帼太说“自从掌教,据说他不嫖赌了”,可见有事业干,心气是不一样的。这一年,林清给人说:“这教本名三阳教,分青、红、白三色名目,又名龙华会。因分八卦,又名八卦会,后又改名天理会。每日朝拜太阳,念诵经语,可免刀兵水火之厄。如遇荒乱时候,并可乘时图谋大事。”此时,林清已有了利用宗教“图谋大事”的想法。

嘉庆十六年(1811年),林清和河南滑县八卦教首领李文成、冯克善开始秘密联络,准备起义/造反。十七、十八年(1812、1813年),南直隶、鲁西和豫北多县发生严重旱灾,“人心未定,饥民逃亡,相继困厄万端”,“思乱者众”。林清们认为时机到了,十八年七月底、八月初,林清、李文成、冯克善等人在河南道口召开了最后一次会议,约定九月十五日动手,“各带徒弟于本县起事”,林清占据直隶,李文成攻克河南,冯克善夺取山东,然后李、冯等人“半月内到京”和林清会合。

七月十八日,嘉庆按照惯例,自圆明园起驾前往热河行宫避暑。嘉庆一走,紫禁城宫禁警卫松弛下来。

宣武门

宣武门

九月十四日,京畿地区的天理教教徒约200人,由宣武门潜入内城。九月十五日清晨,混入北京的教徒兵分两路。

午时,在宫内太监的接应指引下,两路分别攻打东华门和西华门。

在东华门,教徒与送煤人因争道发生摩擦,推搡时露了兵刃,送煤人大声报讯,守门官军急忙关闭宫门。天理教徒只有十余人冲了进去,其余被关在外面,只好逃散。闯入的十余人在协和门下与闻讯赶来的护卫展开搏斗,后悉数被擒。

北京故宫东华门

北京故宫东华门

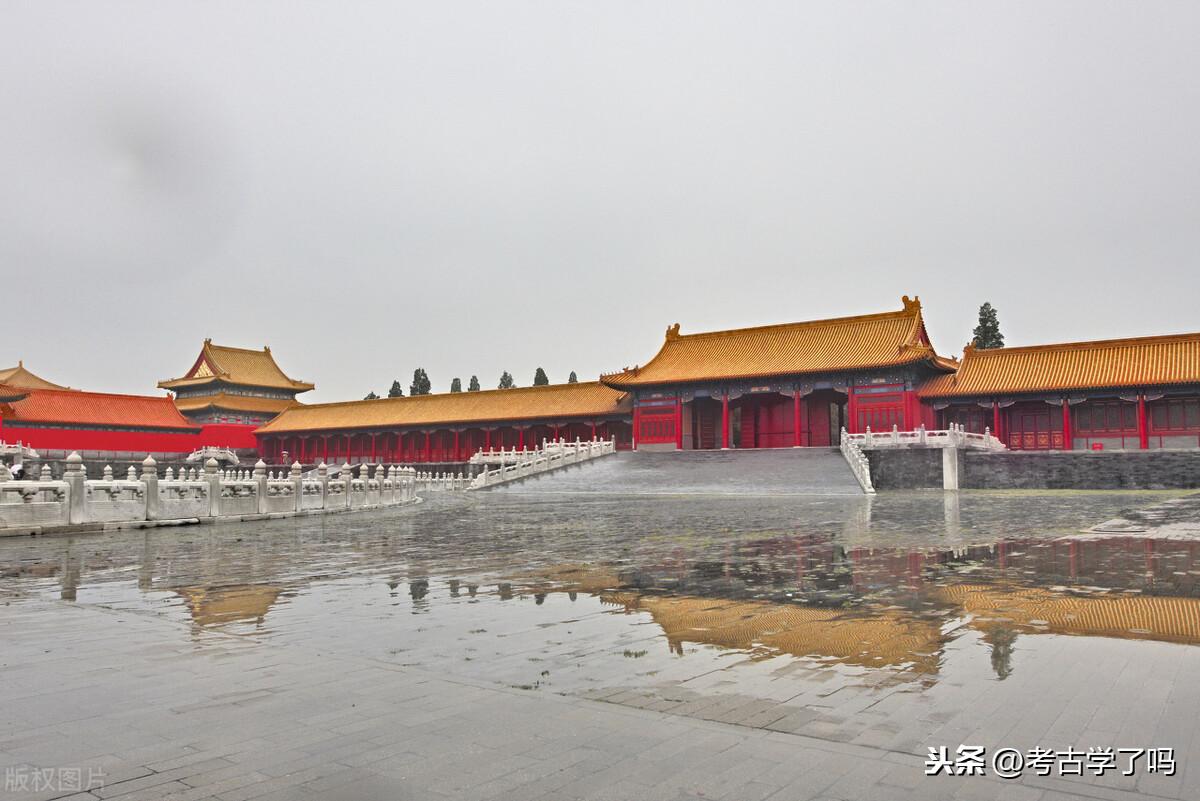

攻打西华门的一路在太监杨进忠的接应下,全队80多人顺利进入禁城,并反关了城门。但杨进忠急于报私仇,便将这拨人先引到了内务府,一通打砸抢,然后又血洗了尚衣监。教徒们还洗劫了文颖馆,杀死了几个校书的编修。等他们赶到隆宗门的时候,守卫早就关闭了大门。隆宗门位于紫禁城乾清门广场西端,门内就是军机处,往北百米就是皇帝住的养心殿。此时,正在上书房读书的二皇子旻宁(后来的道光帝)闻变,传令关闭四门,组织太监把守内宫,并召官兵入禁城围捕。然后他赶到养心殿,护卫皇帝住所,亲用火枪击毙二人。

北京故宫隆宗门

北京故宫隆宗门

申时(15点~17点),在京王公调集准备去镇压滑县暴动的1000多名火器营官兵、带着家仆进入紫禁城平乱,大部分天理教徒被消灭,其后两天,官军在城内又搜捕抓获30多人。

九月十七日,在黄村等候消息的林清也被清军诱捕,此次天理教起义/造反失败。事后统计,宫内侍卫死40多人,伤60多人;教徒死31人,被俘41人。

另一头,河南滑县李文成部因赶造兵器,九月三日被查获,只好九月七日提前起事。其他直隶长垣,山东曹县、金乡、城武等地的天理教徒也先后因头目被抓,纠约不及而皆于九月十日前提前起事。起义军攻占了滑县、曹县、定陶等县后,被清军大部队围困,不仅无法北上支援林清,自身也是难保。至十月下旬,清军四面包围滑县,李文成“举火自焚”,数千部众悉数阵亡,起义彻底失败。

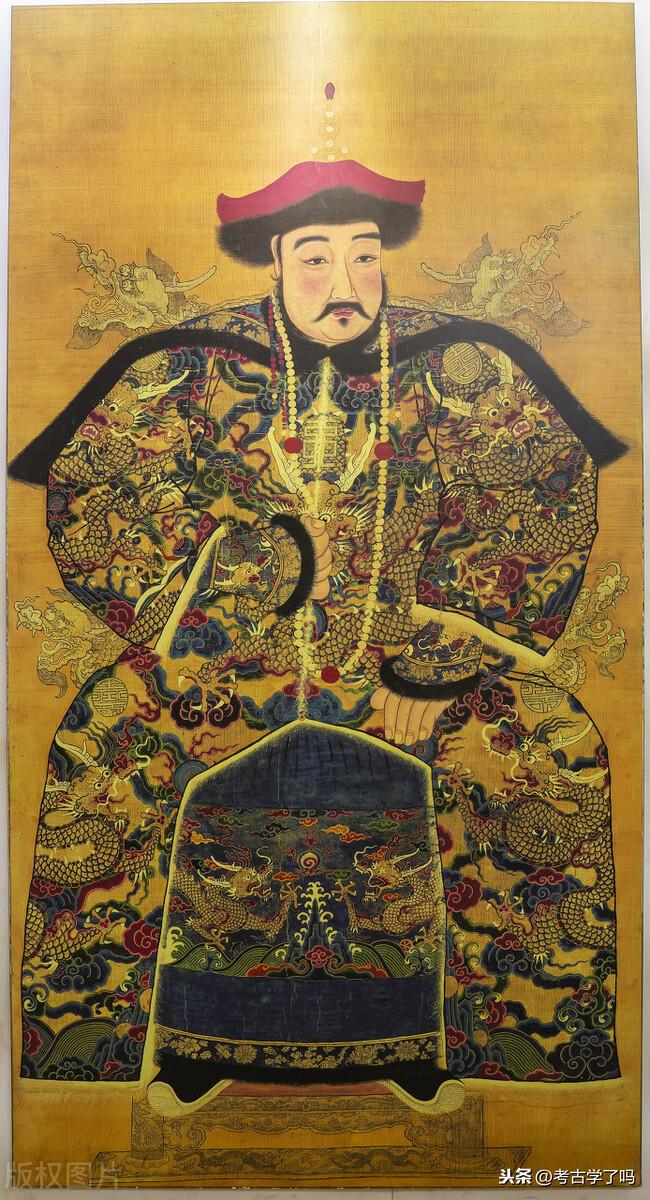

清仁宗嘉庆皇帝画像

清仁宗嘉庆皇帝画像

历史上底层群众造反的不在少数,但能直接打进宫闱,搞斩首行动的可能只有这一次。是天理教计划周密,得到了神的庇佑加持吗?显然不是。对比清廷一方的表现,会让你觉得,天理教真的只是贩夫走卒组成的乌合之众,如果他们多少能有点能耐,可能结果就不一样了。

太监

太监本应是皇帝最贴近的奴仆,但在“癸酉之变”中,太监居然充当了天理教的领路人,他们为什么要这么做?主要还是因为这些太监地位卑贱,常受欺辱,被压迫又改变不了。其出身多在河间诸县,正是天理教的大本营,往往全家入教、整村奉教,起事前,林清又许了好处。带着教徒杀进皇宫的太监,一心想报旧日仇怨。东路本来就不多的教徒攻打协和门时,刘得财却带着两人向北穿过苍震门,要去杀太监督领侍常永贵,结果被擒。西路杨进忠把教徒先引到内务府,再引到尚衣监,就因为他曾想补衣服不给钱,被尚衣监拒绝,因此怀恨,结果隆宗门关闭,坐失良机。

北京故宫太和门广场的协和门

北京故宫太和门广场的协和门

侍卫

想象中护卫森严的大内,实际上防备十分懈怠。苍震门只有一人在岗,其余的都去逍遥玩耍。护卫所持刀剑有的锈迹斑斑,有的连刃都未开。这些人多数怯懦避战,至为紧要的景运门和隆宗门,无人敢挺身杀敌,只是仓皇把大门紧闭。明珠后人、侍卫那伦在太和门当值,闻变赶去,竟有劝他慢慢走的,因他迂直、跑的快,到了熙和门,门已关,其他人看着他被围杀。最匪夷所思的是守午门的策凌,闻变竟率兵开门首先跑了。还是旻宁派人巡查时才发现午门无人值守,赶紧调人补上了漏洞。

北京故宫午门

北京故宫午门

大臣

天理教策划攻打紫禁城并不机密,但知道的大臣怕担责、怕被认为信谣传谣,皆隐匿不报。到最后,搞得全世界都知道天理教要去打皇宫,只有皇帝自己不知道。

事变前一年的夏天,远在台湾淡水的一个天理教徒被抓获,竟交待出该教次年要攻打紫禁城,时间和首领名字都很准确。淡水同知急忙上报,台湾知府却认为这种话属于胡说八道,将之一刀了账,根本就没有奏报朝廷。

事变前数月,祝现的弟弟祝嵩庆向豫亲王裕丰举报其兄谋反之事,裕丰开始时打算上奏,后来想到祝现是他王府管事庄头,经其介绍,自己去年还在林清家住过,思来想去,匿不敢奏。

豫亲王多铎画像。“豫亲王”是清初八大铁帽子王之一,世袭罔替。

豫亲王多铎画像。“豫亲王”是清初八大铁帽子王之一,世袭罔替。

事变前数日,早有所闻的步军统领吉伦在西山喝酒吟诗后,以前往白涧迎驾为名,率大队部伍离开京城。属下左营参将拉住马缰,诉说京师潜伏乱党,苦劝他留下。吉伦佯装大怒,厉声说:“近日太平乃尔,尔作此疯语耶?”接着将他推开,领兵浩浩荡荡而去。

事变前一天,卢沟桥巡检已飞报顺天府尹,说祝现奉林清之命,定于次日午时攻打皇宫,现在党徒已经进入城内。府尹将他一通训斥,警告他不得冒昧乱讲,也不作任何预备。

事变当天,诸王大臣有日落才到的,也有“逍遥雅步于御河岸者”。《啸亭杂录》感叹:“以天潢贵胄之近,而漠然如越人之视,亦可谓无心肝人矣。”

看完这些人的表现,嘉庆皇帝的心情可想而知。太监作为底层,受压迫无处发声,被裹挟利诱还可以理解。那些护卫、大臣,平时一个个忠心耿耿,跪呼万岁,拿封赏拿到手软。临到事头,个个保命,出卖主子。皇帝可能没意识到,这些人平时的听话、忠心,不是对着皇帝,不是对着家国大义,而是对着皇帝可以赐予的官爵封赏,而这些总得有命才能消受。卖忠心可以、卖听话可以、卖膝盖都可以,但卖命绝对不行。卖命?这辈子都不可能卖命。

“癸酉之变”(即天理教事件)后,嘉庆回京,立即下了《罪己诏》,认为这是“汉、唐、宋、明未有之事”,比明末“梃击案”还令人发指。自己“虽未能仰绍爱民之实政”,但也没有坑害百姓的暴虐之事,想破头也想不明白为什么会有老百姓要砸自己家。只能自责,认为是自己“德凉愆积”。这么说也没错,权力和责任是成正比的,自从“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”,遇到挫折的普通人,才不管是皇帝想欺负自己,还是某个低级官吏、街头村霸想欺负自己,只要想往根上追,都能找到皇帝那。皇帝也郁闷,虽说是他的天下、他的臣子,但他哪能每个人、每件事都看的过来,老百姓才不管这些。

凭良心说,嘉庆不是个懒惰、奢靡、没有追求的皇帝。但他运气实在不太好,就像他说的“变起一时,祸积有日”。嘉庆作为大孝子,他这一朝干的事,基本都在替“十全老爹”花式擦屁股。

(1)“咸与维新”

嘉庆生于乾隆二十五年(1760年),到嘉庆四年(1799年)太上皇归天,他终于可以亲政时,已经快40岁了。长期处于中枢的他,对乾隆时期的吏治腐败是很清楚的,处理的心情也很迫切。乾隆正月初三驾崩,第二天,嘉庆就褫夺了和珅军机大臣、九门提督的职务,第五天就将和珅下狱,足足列了和珅二十大罪状,到正月十八,和珅就自挂了白绫。

以此为开端,嘉庆开始整顿朝政。首先,诏求直言,广开言路。对之前因弹劾和珅专权而遭迫害的曹锡宝、尹壮图恢复名誉、嘉奖重用,并作了不罪言者的保证,要求官员“事君之道,首在毋欺”,进言时“均当剀切直陈,毋有隐讳”。其他,还力戒官员欺瞒粉饰、怠惰偷懒之风;下诏罢免各省贡献,带头崇尚节俭,遏制奢侈之风。为防止八旗子弟整日征逐歌场,奢靡颓丧,甚至降旨永远禁止内城开设戏院……等等,不可谓不殚精细思、竭虑为国。

但嘉庆收到的进言,很快就超出了他的接受度。翰林院编修洪亮吉给军机王大臣上了一份大几千字的书,全是痛陈时弊(有兴趣的可以翻下《清史稿·洪亮吉传》)。大意是说,皇帝你这新政实施的好,但是在表面的好,下边该怎么样还怎么样,整个官僚体系已经完蛋了,老百姓投告无门,往往激起民变,你还得下点猛药。这封上书转到嘉庆那,皇帝看完就火了,判了洪亮吉“大辟”的死刑,又改为流放伊犁。第二年,京城大旱,嘉庆求雨,上天也不回应。嘉庆说,“罪亮吉后,言事者日少”,即便有,也就说些无关紧要的,休戚相关的事绝没有再言的了。嘉庆下诏放了洪亮吉,说自己不是“拒谏饰非之主,实为可与言之君”,诏下,雨就来了。

洪亮吉像

洪亮吉像

面对腐败的吏治,嘉庆是两难的,为了稳定局势,为了儒家的“仁政”“以德治国”,他选择“不欲株连”。和珅同案的福长安,长期与和珅共事军机处,嘉庆也认为他“虽不及和珅金银珠宝数千逾万,但已非伊家之所应有。其贪黩昧良,仅居和珅之次”。对他的判决本是秋后处决,还让他跪着看和珅自尽,但几个月后,就加恩释放了。

从“咸与维新”最初的政策看,皇帝还是有心气儿的,但洪亮吉案、福长安案一处理,这个心气儿恐怕就只剩皇帝那份了,整个大清该怎么样还怎么样,都在换着法应付皇帝。后来,嘉庆在诏书中屡屡表示气愤、委屈,朕已经这么努力了,下边的奴才为什么一个个都像没长心肝一样。

(2)白莲教

乾隆末年白莲教跟朝廷的对战,你叫它起义也好、造反也罢,反正它是民变。不同于清之前在西北、西南的用兵,白莲教的民变主要发生在汉族地区,不是简单的民族、地区问题,更多的是统治问题。

白莲教起事的湖北、陕西交界的汉水上游地区,在民变前,有一套复杂的耕地系统。一个大的地主通过政治关系,得到大片丘陵土地的所有权,再将这些土地分给开发者。开发者招募移民来耕种,早期移民又常常招募更晚的移民进行实际耕种。每一层所有权都层层收租金。(这个体系似乎有点眼熟)

这套体系只要土地生产力能应付人口增长就没问题,但到了乾隆晚期,随着人口增长到封建顶峰,土壤肥力下降、丘陵植被破坏,再加上地方腐败,人群矛盾不断增加,民间宗教出现了。

宗教吸引信徒,无外乎威逼利诱,信,有各种好处,不信,末日来临等着宣判。信众大部分并无造反之心,但当首领有众多信徒后,找个时机,就能裹挟教众闹事。而官军平叛不问是否主动造反,一概诛灭,断了教众投降的路。再加上搜查教匪时,任意勒索、抢劫、杀戮,将更多平民逼成教匪,平叛越平越乱。

军队风气的败坏,自和珅、福康安起,就开始了。当时得一个军营差使,无论怎样赤贫,出征回来,没有不买田、买地,成为富翁的。乾隆引以为傲,列入“十全武功”的平定大小金川之战,花了七千万两甚至八千万两白银的军费。白莲教之乱,对于将领来说,就是捞钱的机会,他们变着法儿拖延战事,导致动乱长年无法平息。

徐扬平定金川战图册之郊劳将士 故宫博物院藏

徐扬平定金川战图册之郊劳将士 故宫博物院藏

另一方面,清军把当地百姓武装起来,发明了“乡勇”这种组织。正规军禁军八旗有人战死,得上报战死者姓甚名谁,绿营兵战死也得上报人数,不容易弄虚作假,乡勇战死则无需上报。自从有了乡勇,将领可以随意捏造临时招募的乡勇人数。等到作战时,乡勇在最前,后边跟着绿营,再后边跟着禁军八旗。乡勇败退想跑,绿营斩之,绿营想跑,禁军斩之。

后来白莲教也学了清军,每战将被掳的难民居前,“胜则乐得再进,败亦不甚受伤”。最后两边打头阵的、遭遇最惨的都是当地民众。再加上匪和官兵,都要杀掠,人民无家可归的,归不了官兵,都不得不从匪。

直到1799年,太上皇归天、嘉庆亲政、和珅伏诛,清廷才惩办首祸官吏、优恤乡勇、严核军需、许匪徒投诚,又实行当地人发明的坚壁清野。最后真正奏效的可能是坚壁清野的战法,而不是军队战斗力。到1802、1803年,白莲教之乱基本平定。而遣散的乡勇无家可归的,又流而为盗。又花了一年,才最终平定。

白莲教之乱,清廷前后花了九年,才算勉强打平,但所花财政之巨已动摇了朝廷根基。而且发明的“乡勇”也难免给人一种暗示,即官军不足为惧,只要手持武器,人民亦可作战。此后,乡勇在“太平天国”以后的中国还有更大的舞台。

(3)财 政

清乾隆之前,国力处于上升期,无论是为了施行仁政多次减税,还是军事行动花费巨资,乃至下江南这种娱乐消耗,朝廷的钱包似乎都能奇迹般地重新鼓起来。

雍正时,国库岁入约4600万两白银,每年都有结余。雍正末年,国库结存6000多万两,但蒙古、新疆等地用兵花去一半。乾隆初期,国库只剩2400万两左右。乾隆时,多次大规模用兵。新疆用兵,花了3000万两,之后,国库仍然存余7000万两。1776年,平定大小金川,花了7000万两,可同年的上谕中写道,支出这笔军费后,国库存银仍有6000万两。到1781年时,清朝国库存银更有7800万两。而且乾隆年间,朝廷曾先后四次免除全国地税,每年本该上缴朝廷的3500万两白银被免除了四次。此外,清朝每年都会从南方七省往京城运送粮米,这项税收也曾两次免除。算下来,朝廷因免除而少收了2亿余两白银,即便如此,国库仍很充裕。

但到了嘉庆时期,清朝的银本位就告急了。一方面,因为朝廷的贪腐没有根本肃清,镇压白莲教花费了巨额费用;另一方面,进出口被反转了,清朝由贸易顺差变为了贸易逆差,钱包没法再神奇鼓起来了。

贸易逆差最大的原因自然是东印度公司的鸦片贸易,另外出口也受到了阻力。晚清时,欧洲在当地发现了黏土矿藏,再加上耶稣会教士殷弘绪等商业间谍从中国偷去的技术,清朝陶瓷出口市场开始大量萎缩。西方的工业革命,加上法国大革命后拿破仑发动的欧洲战争,也导致西方对来自中国的奢侈品、丝绸、棉布的需求降低。另一个可能的原因是拉丁美洲革命,白银减产,全世界银的供应量都紧缺。

走私鸦片

走私鸦片

据西方测算,19世纪最初10年,清朝仍然有着约2800万银元的净流入,然后突然反转,在嘉庆十三年(1808年)到咸丰六年(1856年)间,从中国外流的白银,大约为3.84亿元,平均每年800万。在最严重的19世纪40、50年代,每年的平均外流量超过1700万元。

赚的少了,但盛世积攒的开销一点没少。乾隆帝为提高兵力,每年增加的士卒薪俸300万两不能少;之前搞的大规模基建、防御工事得修缮;受灾地区的紧急救助不能不管;庞大的朝廷体系得运转……乾隆盛世多次减免的中央税收,当时老百姓就没得到实惠,而是转移到了地方手里,到这个时候,百姓压力更大了。财政缺口加大,朝廷各级官员的实际收入下滑,士气也跟着下滑。成本增加、通货紧缩,又进一步导致制造业生产下降,更多人失业,贫富差距越来越大。

再后来,不仅要面临西方列强的殖民侵略,还要面对国内爆发的抗税抗租、各种起义,清廷的财政已经基本处在崩溃中了。

(4)读书人

俗话说“秀才造反三年不成”,但近代的中国,秀才却唱了不少主角戏。18世纪,清朝主体区域长期稳定,人口达到了封建时期顶峰的4亿人。教育系统也迅速扩展,受教育人口的增长不仅快过整体人口的增长,也远超朝廷所能提供的职位,造成了“人才过剩”。

有下层功名的人,从1400年约4万人,到1700年约60万人,再到一个世纪后超过100万人。而朝廷授予的科举功名是有固定限额的,再加上儒家“仁政”思想,朝廷并不想增加百姓赋税来扩张整个官员队伍。到了1800年,朝廷大约只有2万个官位,而进士、秀才则超过了140万名,每70个取得功名者只对应1个官位。封建时期读书人的主要出路被堵了。

没工作的秀才们各显其招,典型如洪秀全,多次落榜后,直接搞了“太平天国”,之后的读书人不“医人”而“医国”的有,武装讨薪的也有。其他平凡一些的拮据读书人,搞不成大事,也能憋着口气,没事批判批判,老板不加薪,自己加,边加薪、边添柴。再有一些读书人,还没来得及“开眼看世界”,就自信地将矛头对准了列强,在后来清廷历次仓促对外宣战中都发挥了相当作用。

总之,不是每个没工作的读书人都会搞事,但搞事的总有没工作的读书人。

第一次鸦片战争失败后的第五年,道光二十七年(1847年)六月二十二日,道光帝在召见即将上任的四川布政使张集馨时,说:“汝此去,诸事整顿,我亦说不了许多,譬如人家一所大房子,年深月久,不是东边倒塌,即是西边剥落,住房人随时粘补修理,自然一律整齐。若任听破坏,必至要动大工。此语虽小,可以喻大,即曲突徙薪之论也,汝当思之。”

道光说的没错,拆旧盖新是件代价极大的事,但他肯定没搞过古建保护。古建最怕的生物危害是白蚁,外表看起来富丽堂皇的大厦,内部可能早就朽糟不堪,一阵风吹过,也许就塌了。如果主动翻建,还能有计划地把屋里的人、贵重陈设搬出来,也能给重要的构件编上码,修修补补再拼回去,但毫无准备地忽然坍塌,多半只能从残垣断瓦中捡些破瓷片,不仅房子没了,翻建房子的本钱也砸没了。

跪安而出,听懂皇帝教诲的张集馨“即日进城拜客”,“别敬军机大臣,每处四百金,赛鹤汀不收;上下两班章京,每位十六金,如有交情,或通信办折者,一百、八十金不等;六部尚书、总宪百金,侍郎、大九卿五十金,以次递减;同乡、同年以及年家世好,概行应酬,共有别敬一万五千余两。”从上到下,好像只有军机大臣赛鹤汀一人没收张集馨的孝敬,也许是与他不熟。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000