李零:我心中的张光直先生

我心中的张光直先生

文 | 李零

(原载《读书》2001年11期)

今年一月初,我记不清是哪一天了,罗泰先生告我,几天前,即当月三号,张光直先生已经离开了我们。我赶到北大勺园七号楼,给张先生家发唁电,不知说什么好。发完唁电,我很难过,到罗泰房间谈了很久。除了追怀往事,我问罗泰,你是张先生的学生,你说,张先生这一辈子,他的贡献到底在哪里?干吗我要这么问呢?因为,我说,我想不到的是,即使像他这样西化很深,而且在我看来,比很多华裔学者更恬淡冲虚,政治色彩和民族意识都不太强烈的人,在我们的有些西方同行看来,怎么还是一个未能融入他们的“国际环境”,因而也未能摆脱中国人的“心理疾患”,其实并没有太大贡献的学者。所以我想,在张先生已经成为历史人物的今天,我们应该认真思考一下,心平气和地分析一下,看看他给我们留下的精神遗产到底是什么。

张光直先生之墓,位于美国马萨诸塞州剑桥Mt. Auburn公墓

张光直先生之墓,位于美国马萨诸塞州剑桥Mt. Auburn公墓

在给李卉先生的唁电中,我说,我对张先生的行事为人和学术成就非常佩服,特别是他的谦和待人,给我留下深刻印象。所以,在谈他的学问之前,我想先讲一下我对他的点滴印象(为写这些印象,我查看了我的日记和来往信件,并打电话问了一些有关当事人)。

我和张先生的接触非常有限,直接见面只有三次。从年龄讲,他是比我大一代的学者。我和他相遇是在他生命的最后十年。这是他心存高远、想干大事的十年,也是他身患重病、壮志难酬的十年。

我第一次见张先生,是一九九〇年。在这之前,我只读过他的书,没见过他的面。七十年代末、八十年代初,在社科院期间(考古所七年,农经所两年),我读过他的《中国青铜时代》和《考古学专题六讲》,理解不深,当时注意的是他讲商王庙号和古代饮食的文章。此外,我还留意过他用电脑分析青铜器形的工作,也读过他评何炳棣《东方的摇篮》的文章。这是那时的眼界和兴趣使然。

一九八九年,我在美国西雅图华盛顿大学当访问学者,那是我第一次出国。我八月一日到,第二天来了个客人,我不认识的客人,他便是我后来的挚友,张先生的高足罗泰先生。十一月二至八日,我到斯坦福和伯克利演讲,和罗泰海阔天空,聊了很多,开始萌生拜谒张先生的想法。第二年一月二十八日,我给张先生写信,向他表达这个愿望。很快,张先生就回信,欢迎我去,要我定个时间。

二月十四日,我给张先生打电话,商量这事,他说他读过我的《长沙子弹库战国楚帛书研究》,觉得很有意思,如果愿意,他可推荐我参加四月二十六至二十八日在华盛顿赛克勒美术馆召开的楚文化讨论会,届时会有文物展览,包括我早想一见的楚帛书。后来,我真的参加了这个会议,而且看到了楚帛书。这是我要感谢张先生的。在我们商定见面日期后,过了很久,八月二十一日,我终于到达哈佛。次日,在皮博迪博物馆(Peabody Museum),我见到张先生。张先生让我先看展览,然后带我上楼,参观他的书房。

当时我的印象,“他看上去身体不太好,但头脑清晰,说屋里书太多,要处理一些”(据日记)。我注意到,他屋里挂着的是我在考古所工作期间那几位领导的照片。在询问了我当时的研究(当时我在写式盘和房中术)后,他送我他的著作目录,并提醒我注意,台湾李建民先生写过一篇论日晷的文章,也和式盘有关,好像登在《大陆杂志》上。中午,他请我到一家中国餐馆吃饭。

席间,他说,他最近看了《河殇》,对中国的多灾多难非常感动。并且他说,我听说李先生要回中国,这真了不起(其实我并没有想过回家的理由,更没有把它当作壮举)。他甚至给我出主意,让我最好试一下,看看是不是可以办一个多次往返的签证。临走,他一定要送我到地铁,还要我向华盛顿大学的罗杰瑞、Jack Dull和陈学霖先生问好。我觉得,他真是一个非常礼貌也非常和蔼的人。这是我们的第一次见面。

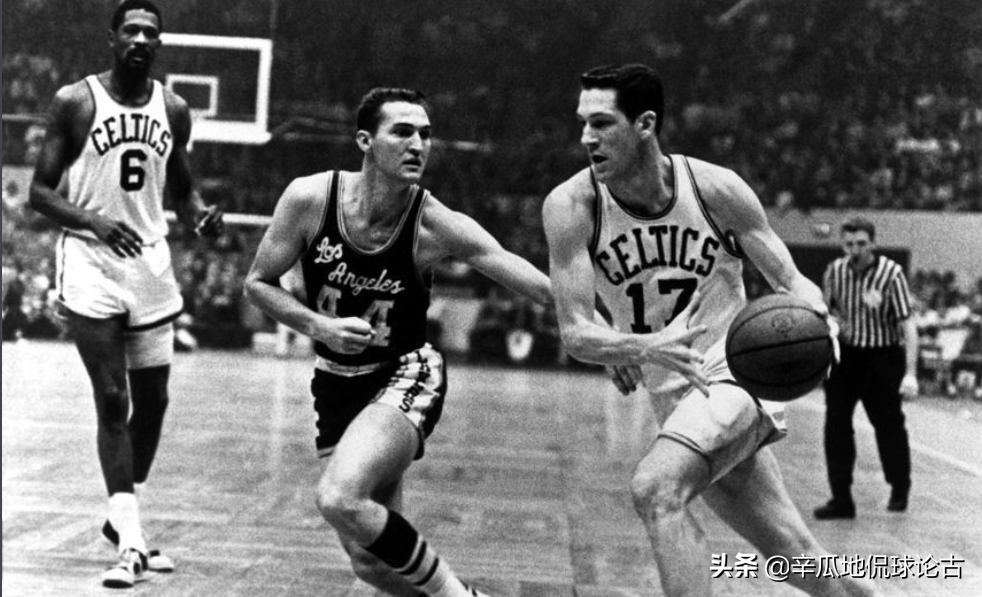

张光直、李零于哈佛大学皮博迪博物馆,1990年

张光直、李零于哈佛大学皮博迪博物馆,1990年

从这以后直到一九九二年,我没见过张先生,但和罗泰接触很多,还是可以听到他的消息。一九九〇年九月十八日,我回中国,前我一天,罗泰也来了北京。他在考古所当访问学者有一年之久,我们隔三差五,经常见面。有一天,罗泰拿了个漂亮的本子,说今年是张先生六十大寿,咱们给张先生写段话吧。当时在我家,冯时也在,我们各写了几个字。我的题词是“大象无形”,字体是仿楚帛书,但有书无法,自己很惭愧。

一九九三年上半年,我去华盛顿赛克勒美术馆研究楚帛书。六月,去鲍德温学院(Bowdoin College)开会,路过波士顿,听巫鸿先生讲,张先生得了帕金森症。他说,张先生是个坚强的人,他不希望别人看他生病的样子,我们自然不便打搅他。那年七月回北京,有一天,我接到罗泰从西安写来的信,他说,张先生要他转告,希望我去哈佛教书。这真让我大吃一惊。因为那年是我华盖年,我心绪不佳(两地分居八年,又有小人之厄),确实很想离开北大,或至少是中文系,但我从未想过离开中国。

后来,我给张先生写信,寄去我的履历表,表示愿意考虑他的计划。但我说,对这么大的人生选择,我是犹豫再三:第一,我英文不好,恐难授课;第二,于西方学术,我知之甚少;第三,对中国学术,我依恋太深,希望还能来回跑。这件事,后来并没成功,我不以为憾。但令我感动的是,当张先生身患重病之际,他还在关心像我这样一个学无所守,心多旁骛,地位不高,名气也不大的学者。这是一九九三年的事。

一九九四至一九九七年,张先生一门心思全在商丘考古。一九九五年,张先生来北京操办此事,住在华侨大厦(他每次来北京都住这儿,因为就在考古所对门)。陈星灿打电话,说张先生要见我。那次见面,张先生已步履蹒跚。他跟我说,我的身体全靠打针,说来真怪,早上打过针,就信心十足,觉得没有事情干不成;可是到了傍晚,药劲儿一过,我又灰心丧气,觉得什么事情都干不成。当时,张先生问我一个我不太愿意提起的问题,就是为什么我要离开考古所(在我们的关系学里,谁说自己倒霉,就是活该倒霉:此人肯定有问题)。

当时,陈星灿出来打圆场,他说我们考古所有句话,“在的是条虫,出去是条龙”,我们所的高人都走了。我说,我不是高人,你们才是。我送我的小书《方术考》给张先生,他翻看图版,指着考古学家美其名为“祖”的玩意儿,问:“这是什么”,我说就是明清小说讲的“角先生”呗。他说,这可跟美国成人商店卖的差不多。此外,我还记得,他特别问我,你读过罗泰的几篇新作没有?评论如何?

我说,前不久,在洛杉矶,我刚和罗泰讨论过,我对他的《中国考古学的史学取向》有点意见,但深受刺激也深受启发。至于他写的两个百科辞条:《夏鼐》和《苏秉琦》,我觉得也有意思,对比色很强烈,有些说法想不到。他说罗泰还太年轻,对前辈议论要慎重(我发现,在礼貌问题上,他完全是中国做派,尽管罗泰并不是中国学生)。后来商丘队出发的车子来了,张先生到门口送别,我也告辞。这是我们的第二次见面。

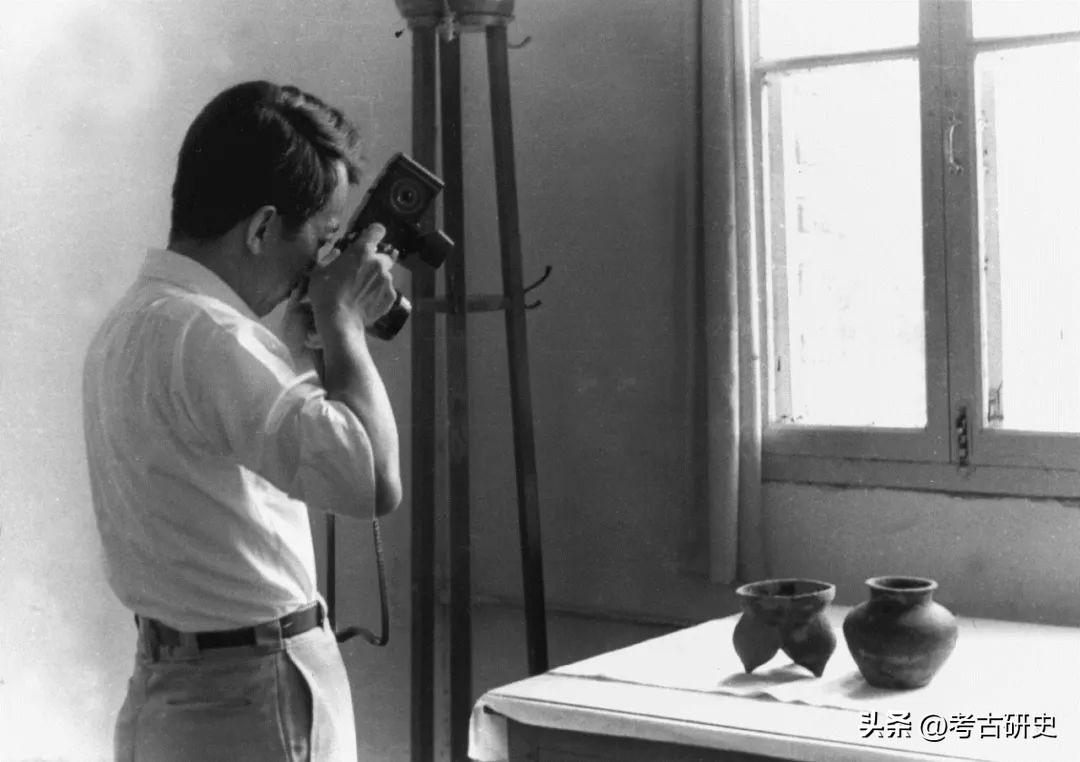

张光直在考古所,北京,1981年

张光直在考古所,北京,1981年

我和张先生的最后一面是在一九九六年夏。有一天,我接到一个电话,录音机里的电话,口齿不太清楚,腔调像北京学生(这也同他的病情有关),大意是请我在某月某日某点到北大考古系见面,未留姓名。我很纳闷,这是谁呀?真猜不出来。所以,我给李伯谦先生拨了个电话。他说,这是张光直张先生啊。等那天,我到考古系,才知道是考古系和张先生会面。当时在场的有宿白、邹衡、李伯谦、李水城等几位先生。张先生送他的新书:《中国考古学论文集》和《考古人类学随笔》。

他说他手不听使唤,写字全靠电脑,但还是坚持为所有人签字,字写得哆哆嗦嗦,难以辨认。当时,我很奇怪,在考古系的先生面前,他怎么那么客气,态度就像小学生。关于商丘考古,他是子入太庙每事问,句句都是请教。最后,他甚至说,挖来挖去,可能我认输,看来高科技打不过洛阳铲呀。中午吃饭,在长征食堂,张先生高兴,叫了二锅头。他说,八十年代来北京,我求夏先生,把我调到考古所,他不吭声;然后,我又想来考古系,也没人答应。

可见他是多么想来大陆考古。这次见面,大家聊得很开心,在诸位高人面前,我说话不多,喝酒不少。张先生说,我一看,李零就是能喝酒的。大家说,你怎么看出来的。他说,能不能喝,你只要看他酒杯碰嘴儿的样子就知道了(承他夸奖,其实我不爱喝酒,只是对酒精比较麻木罢了)。临走,他还特意买了两瓶二锅头,小瓶的。我看,这瓶里装的不是酒,而是他对北京的怀念。

最后一次访问中国大陆,与张长寿(左)、冯浩璋考察商丘东周时期的夯土城墙(宋城),1997年11月

最后一次访问中国大陆,与张长寿(左)、冯浩璋考察商丘东周时期的夯土城墙(宋城),1997年11月

在张先生的最后四年里,我很少听到张先生的消息。惟一听到的是,他是趴在地上敲电脑。我知道,张先生是个不愿人看见他痛苦,也不愿人提起他痛苦的人。除了每年春节或新年发个贺年片,我不知道该说什么好。

二〇〇〇年春天在奥斯陆,我问罗泰,张先生怎么样了。罗泰说,张先生在医院,他不愿意让人看到他最后的样子,他已经不能说话,只是挥手,让他离开。当然可以告慰的是,他说,我们在Brill出版了纪念张先生的论文集(《东亚考古》第一期),就像Early China第二十卷献给吉德炜教授。在这本书里,张先生不许提他的病。他不想把自己的痛苦传递给别人,学术当然是最好的纪念。

所以,在讲过我对张先生的点滴印象之后,我要说的是我对他的学术感想,主要是概括讲一下我对他学术成就的理解,一个晚辈非常粗浅的理解(为赶这篇文章,最近,我把手头可以找到的张先生的著作,都拿出来翻了一遍)。

现在,我们怎样评价张先生,在我看来,最好就是把他放进学术史,特别是近五十年的学术史里,包括中国和中国以外。仅仅一个国家、一个地区、一种学派、一种观点是不够的。因为他既北京又台湾,既中国又美国,有多种人生经历和学术背景,我们单挑哪一方面讲,可能都是片面的。

提起学术史,我们该从何说起?近一百年的事,当然要从“五大发现”(这“五大发现”是“殷墟甲骨文字”“敦煌塞上及西域各地之简牍”“敦煌千佛洞之六朝唐人所书卷轴”“内阁大库之书籍档案”和“中国境内之古外族遗文”)说起。因为庚子(一九〇〇年)前后,中国多难,出了不少东西,人们的眼界为之一变。它们当中,有三大发现是与“丝绸之路上的洋鬼子”有关(汉晋简牍、敦煌手卷和外族文书),大库档案也与清室逊位有关。它们为什么多发生于世纪之交?这不是偶然的。

“地不爱宝”往往是国运不昌的象征。当时汉学家做“五大发现”,中国人也做“五大发现”,“五大发现”是“二重史证”说的背景,也是法国汉学的基础。王国维说“学不分古今中外”,“古今中外”的界线是被现代化打乱。当时的“国学”是“国将不国”之学。这段历史,前五十年是一段,后五十年是一段。张先生的学术生涯主要在后五十年,但前五十年是我们的共同遗产。这五十年,变化太快。几乎每十年就是一变。辛亥(一九一一年)是一变,前有罗,后有王。这一年,王国维随罗振玉东渡,而后才有“罗王之学”。

丁卯(一九二七年)是又一变。这一年,王国维跳湖,郭沫若东渡。《古史辨》的结集出版,殷墟的十五次发掘,马克思主义史学的酝酿,中央研究院的成立,这些大戏的上演,它们也都在这一年的前后。当时,考古学的引入是重大事件。因为王氏的“二重史证”说对中国考古学有很大影响,但并不是中国考古学的先声。他说的“地上”是《诗》、《书》,“地下”是古文字。

从学理上讲,它是宋代“考古学”(即金石学)的延续,而不是现代意义上的考古学。对中国来说,真正的考古学,当然是外来的学问(李济、梁思永从美国学,夏鼐从英国学,徐旭生从法国学)。再下来,丁丑(一九三七年)中国抗战,乙酉(一九四五年)日本投降,己丑(一九四九年)大陆解放。本来已经是两股势力的中国史学,从此乃分道扬镳,在台海之间划了一道线,在世纪当中也划了一条线。这是我们都知道的一些基本背景。

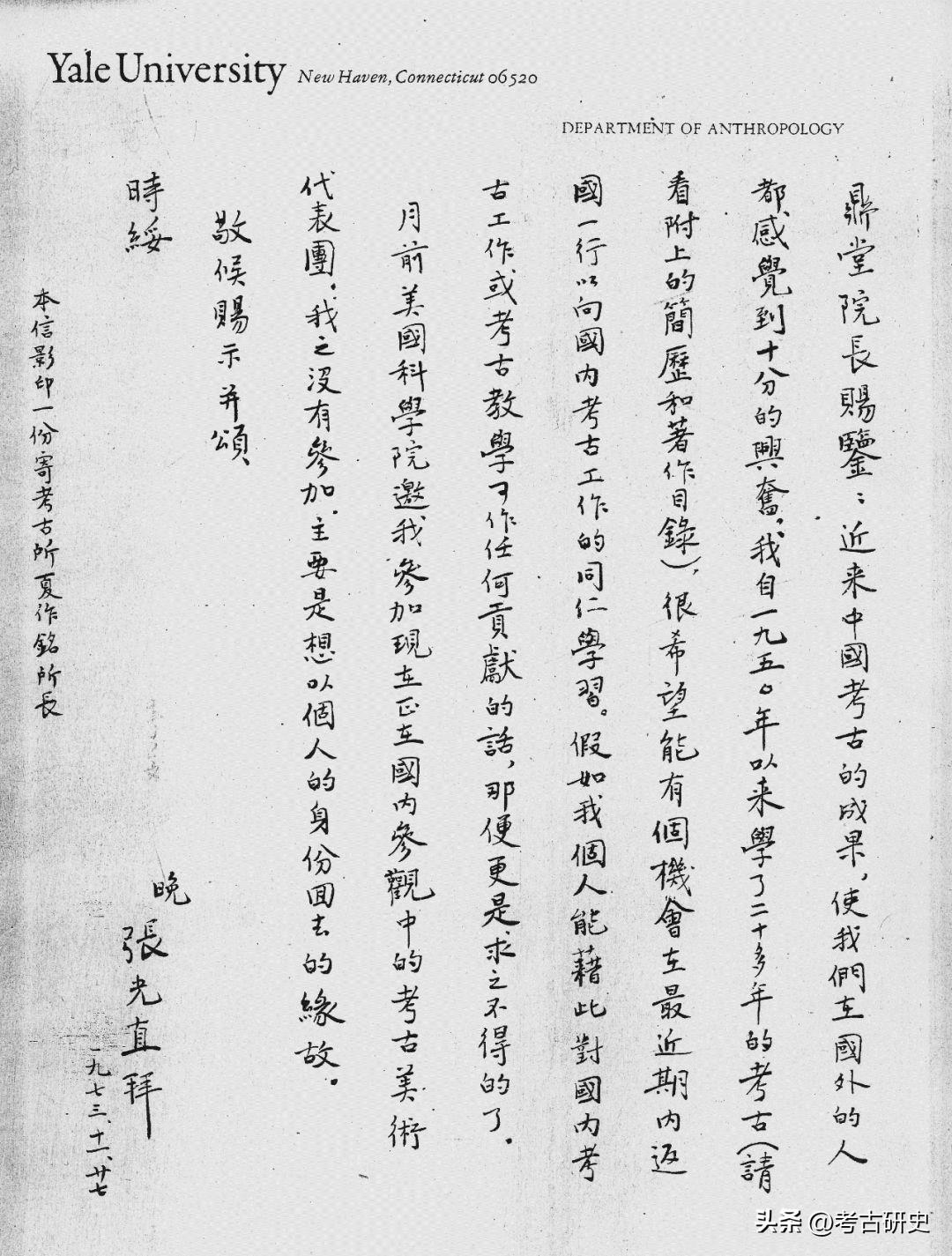

张光直致郭沫若信,1973年11月

张光直致郭沫若信,1973年11月

我有一个印象,讲学术渊源,张先生所承继,主要还是历史语言研究所的传统。这个传统,史语所叫“新史学之路”,即不但有别于罗王和罗王以前的学问,而且也不同于《古史辨》的道路。它“新”在哪儿?主要就是用考古学和人类学(民族学)改造中国的经史之学(是为“史语所”之“史”),用历史比较语言学(philology)改造中国的文字、音韵、训诂之学(是为“史语所”之“语”)。

张先生的学养主要在“史”不在“语”(即史语所原来的第三和第四组)。考古,他师从李济、董作宾、高去寻、石璋如;人类学,则受凌纯声影响最大。张先生做中国考古,大陆的关注点是“三代考古”,特别是商(他最后的心愿还是找“商”);台湾的关注点是南岛、澳洲和环太平洋。他的兴趣和志向和这些先生是分不开的,和前五十年是分不开的。虽然在我看来,张先生和他的老师有一点不同,这就是他没有傅斯年先生那种日思与汉学争胜,“为中国出气”,“后来居上”的心理,或者虽有,也没有那么强烈。

本世纪的前五十年,西方汉学的最高水平在法国。当年的史语所前辈,他们到西天取经,是受法日等国刺激,故发愿“将来必有一争”。但近代以来,国人争胜,屡受挫折,关键还不在技不如人,而在气不如人,眼界不如人家广,站位不如人家高,没有“会当临绝顶,一览众山小”的气概(光从“体用之争”即可照见其气短)。我们不应忘记,张先生毕竟是在本世纪的后五十年里做学问,而且是在美国那样的环境里做学问,不一样是非常合理的。

另外,研究张先生,还有一点不容忽视,这就是他的青少年时代,即他的人生之根。这条根也在前五十年。因为他是一个台湾大陆移民的后代,生长在北京,然后又去了台湾。他是一个既会说京片子,也会讲闽南话的“番薯人”。在《番薯人的故事》结尾,我是说它的后记,张先生说,“四六事件”(一九四九年四月六日)的牢狱之灾太重要,它“影响了我一生做人的态度”,因为“在那个环境里,人的‘好’与‘坏’是很难判断的”(注意:在他身上,这场灾难是起了超越立场的作用,而不是激化立场的作用,他甚至对抓他的“特务”都能“抱了解之同情”)。

“总之,我在当时坐了一年的牢,接触到各样的人,出来以后,对人之为人发生了很大的兴趣。我看到两伙人,或说两伙都包含着好人的人,代表着两种不同的制度,在一个大时代,碰在一起,各为其主,各尽其力,彼此相互斗争。结果为何而死,他们自己也不知道。为什么人这样容易受骗?为什么肯这样出力地斗争?这使我非常好奇”(在见过“三十年河东、三十年河西”的其他学者的回忆中,我们也可以读到类似的感受。但对只有一半人生经历的人来说,他们很难体会这一点)。

出狱之后,张先生辍学在家,后来考入台大的考古人类学系。为什么他要考这个系?他说,“基本的原因就是想知道上面说的‘人之所以为人’”。而且他最后的一句话是,“有没有结论呢?那是五十年代以后的事了”。

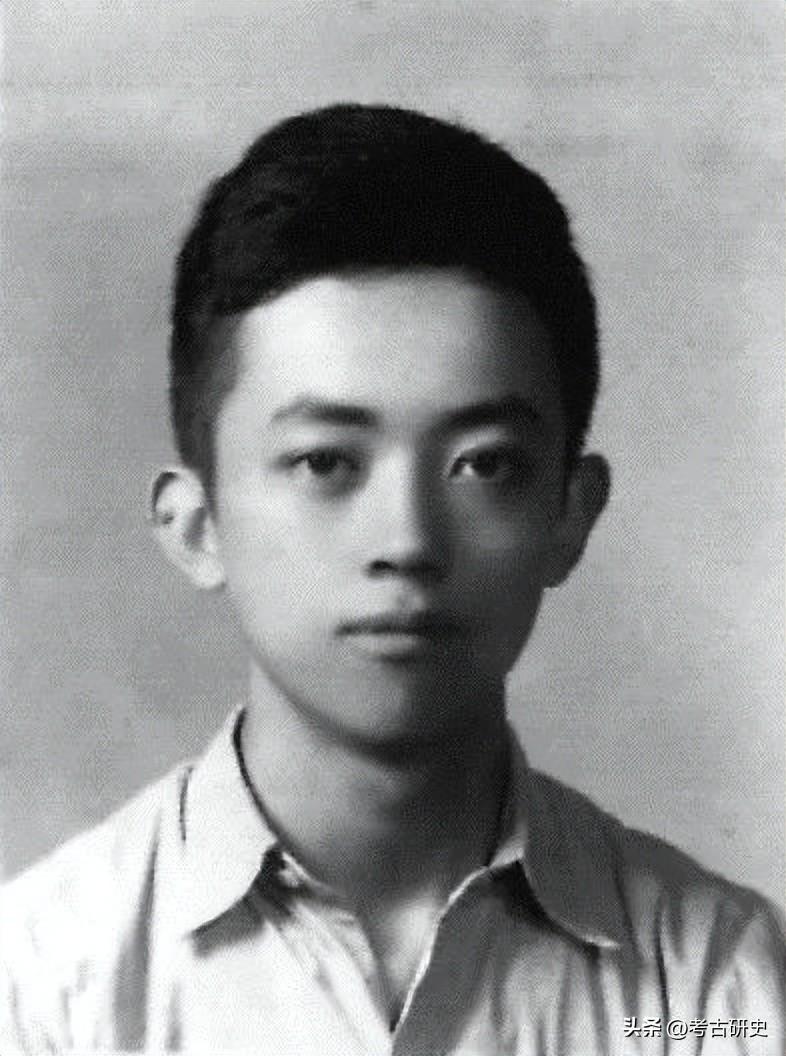

张光直就读台北建国中学时,1948年

张光直就读台北建国中学时,1948年

五十年代后的张先生,他是国际化的学者。因为大学毕业后,他嫌台湾憋气,环境狭小(除整理大陆发掘的旧材料,只能做原住民考古),觉得要做有博大眼光的考古学,还非走出国门不可,于是负笈美国,移居海外,最后在美国当教授,在那里成就功业。这五十年里,在大洋彼岸,他参与过新考古学的讨论,研究过聚落考古的理论,热衷过萨满和巫的解释,这些都带有美国学术的影响,特别是美国人类学的影响(张先生从事的台湾考古,与美国考古环境相似,所以也是人类学式的考古研究)。

张光直在麻省剑桥,1959年

张光直在麻省剑桥,1959年

但这只是一方面。另一方面,他从来没有忘记中国,他研究的中心毕竟是中国。他不仅把西方带给中国(如用中文向大陆学者介绍新考古学的得失),也把中国带给西方(如在英语世界出版《中国考古学研究》),在沟通各方上,在促进合作上,大家都承认,他是厥功甚伟。特别是他的最后十年,他在台湾掌院,在大陆考古,这还是人生的回归。他从北京到台湾,又从台湾到美国,最后还要转回台湾和北京。人生的轨迹像个圆圈。他很中国,也很美国,很北京,也很台湾,但他并未盲从于任何一种地方偏见(包括美国这样号称“国际”的“大地方”)。我正是从他的“缺乏立场”,才看出“番薯人故事”的续篇。因为他一直都在反对用“好坏人”的故事解释历史,也一直都在探索“人之所以为人”。

出席殷商文化讨论会,安阳,1988年

出席殷商文化讨论会,安阳,1988年

现在当我们讲过这些背景分析之后,话又说回来,张先生的学术成就到底在哪里?关于这个问题,学者已经讲了很多。比如他对中国的青铜文化,对中国的聚落形态,对商王庙号和青铜纹饰,以及浊大计划和商丘考古等等。它们有些是理论探讨,有些是田野实践,有些是组织策划,有些是独立研究,成就是多方面的,谁也否定不了。但在我看来,他的所有探讨,最宏观也最富启发,还是他的一篇短文——《连续与破裂:一个文明起源学说的草稿》。

与商丘考古队合影,商丘,1994年10月[前排左起:冷健、张长寿、George(Rip) Rapp、张光直、乌恩、唐际根,后排:王增林、David Cist、慕容捷、罗泰、高友德、李永迪、高天麟、荆志淳]

《草稿》一文,出发点是他的萨满研究。这一研究,思想资源很丰富,如陈梦家的“商王即大巫”说,《国语》中的“绝地天通”故事,美国学者对印第安巫术和艺术的研究,还有美洲考古和中国考古的比较等等,很多都是大家讨论的基础,而且总是包含可以照亮别人的想法。它的某些结论,事实上是存在争论的。比如张先生在美国的同行吉德炜教授,张先生的学生罗泰教授,香港中文大学的饶宗颐教授,还有我本人,我们都从各自的角度提出过商榷。但是为什么我还要说,张先生的这篇文章是最富启发性呢?原因就在于,他提出的是一个至为敏感,也至为关键的问题。

张先生提出的问题是什么?就是第一,在他看来,历史上最辉煌也最连续的文明,即中国文明,它和现在最强大也最受尊崇,几乎被所有人奉为价值标准的西方文明,它们的发展在取径上实大有不同,而且恐怕是非常古老的不同。第二,这种选择的不同,关键在于政教结构不同,如果我们无视中国早期宗教和国家的特点,就很难理解这种结构的不同(虽然我不同意用“天人合一”论来解释这种不同)。

第三,中国文明的发展途径并不是孤例,它的经验不仅适用于亚洲,也接近于更多的文明(世界五大洲,他对东亚、美洲和南太平洋,还有很多地区,都比我们懂得多),因而比欧洲的经验更典型,也更带普遍性。相反,欧洲的发展道路反而可能是变例。我们只要拿这种想法和十九世纪欧洲历史学的经典范式,比如黑格尔和马克思讲的“早熟儿童”和“正常儿童”做一比较,我们就会发现,这是一个极富革命性的想法。

当然,我说张先生的想法重要,这并不等于说,它就是铁板钉钉,不容商量,所有人都会欣然接受。相反,我看,这倒是个招惹物议的说法。因为,正如上面已经提到,如果有人说,张先生的思想仍有民族情结(在美国,“民族主义”是个和“野蛮人”差不多的骂人话),我猜,他们恰恰就是指这一想法。有人会说,他还是没有摆脱中国人“师夷长技以制夷”的固有思路。甚至他们会说,张先生的说法与《新儒家宣言》也有几分相似。但我理解,他的《草稿》并不是颠覆西方文明的宣言,而只是颠覆西方偏见的宣言。

他只是希望恢复古与今、中与外,即世界两极的平等对话,希望借此获得一种新的世界眼光,即比上两个世纪更为公允也更为准确的世界眼光。如果我没说错,正是在这个意义上,他说,“我预计社会科学的二十一世纪应该是中国的世纪”(美国人最不爱听,但张先生的确这么讲)。

在《草稿》一文中,我注意到,张先生还特意引用了一位中国史学家,而且是马克思主义史学家,即郭沫若先生的话,“我们的要求就是用人的观点来观察中国的社会,但是这必要的前提是须要我们跳出一切成见的圈子”。他强调说,我们应该摆脱的“成见”,其实正是西方社会科学自认为是普遍法则的东西。他说,在当今这个时代,如果没有中国经验的加入,这种所谓法则的普遍性是深可怀疑的。

我相信,张先生的这些话,它的关怀仍然是全人类的。

考古学,我是说有人类眼光的考古学,它是一门时间跨度很大,空间范围很广,求之细则无穷细,推之广也无穷广,因而在本质上是开放的,没有最终结论的,不断丰富其细节,也不断调整其框架的大学问(正如张先生这篇文章的题目,考古学永远都是“草稿”)。这是一个充满危险也充满乐趣,收获很多失败也很多的领域(因此,正像许多宏观讨论,它的目标并不在于对错),它的开拓者也多是“成亦萧何,败亦萧何”的人物(他们的失误比别人多,但成就也比别人大)。它和孳孳于一字之得失,追求千锤万炼,颠扑不破,在每个细节或每个结论上都想立于不败之地,但却没有探索目标和理论追求的专家是大异其趣的。

批评是要怀有敬意的。

在这篇文章即将结束的地方,我想说句心里话。这就是严肃的批评总是为了推进学术。我们应该批评我们值得批评的东西,因此也应该尊重我们做出批评的人,无论他们是大人物或小人物,我们的先生,还是我们的晚辈(无论在中国还是美国,怎样批评都是大问题)。我不赞成吹毛求疵(勿以“求疵”为“求实”)、毁人不倦(而不是“诲人不倦”),专从消极立意的批评作风。

先生之学说诚有时而可商,但他留给我们的坦荡襟怀和博大眼光(他的特点是学问越做越大,而不是越做越小,为人也很厚道),却是享受不尽的财富。假如我们对先生也有所批评,这绝不表明我们比他更为高明。因为我们的批评往往都是受惠于先,也得益于后,难道我们不应该感谢他吗?

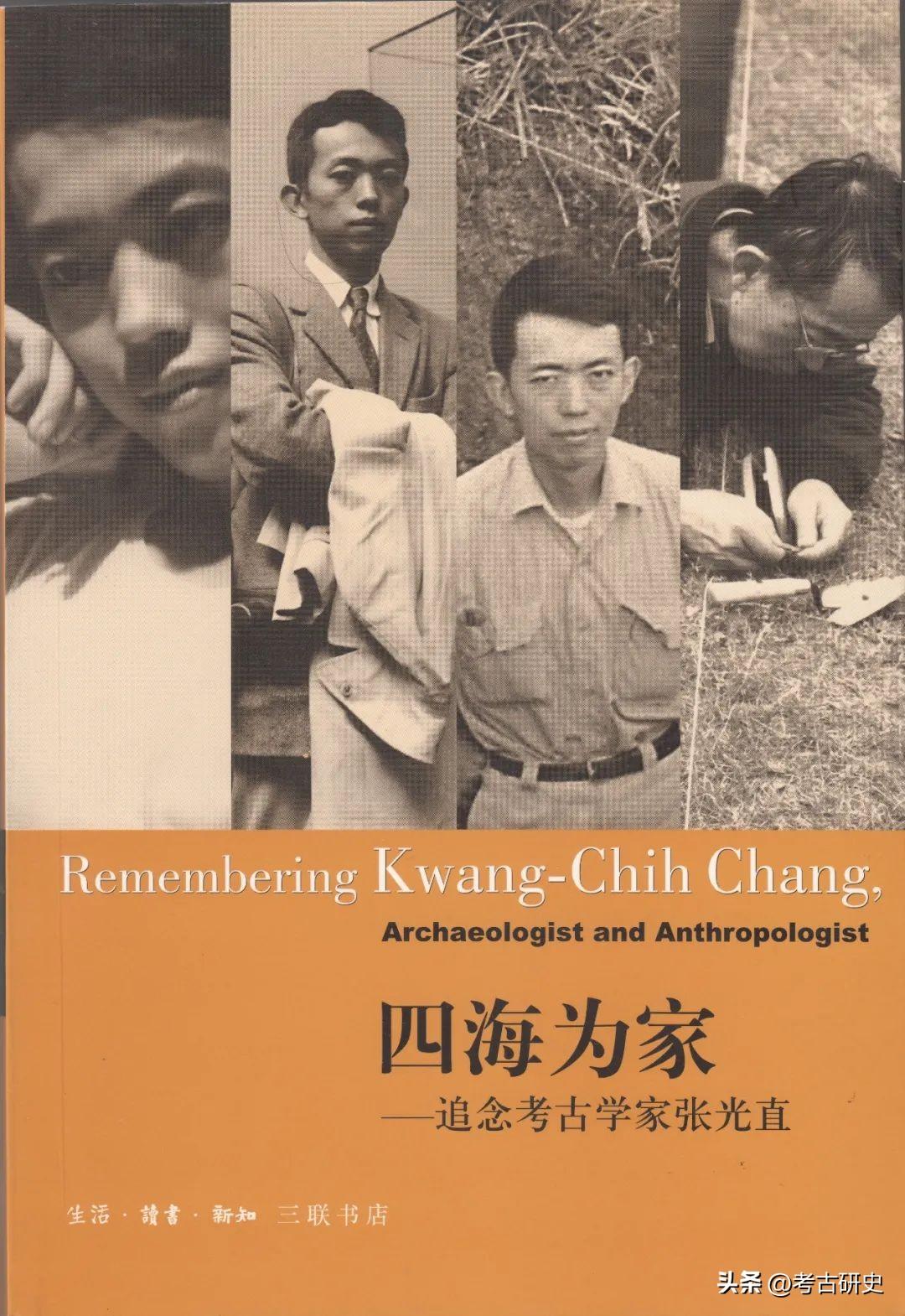

《四海为家——追念考古学家张光直》,生活·读书·新知三联书店,2002年5月

《四海为家——追念考古学家张光直》,生活·读书·新知三联书店,2002年5月

总之,我心中的张光直先生,他是一个大气磅礴的学者,也是一个朴实平易的学者。他的“人”是这样,“文”也是这样。我们可以从他学习的东西还很多很多。

二〇〇一年七月十九日写于北京蓝旗营

*感谢张光直教授的家属寄来印有张光直教授遗像的讣告卡,也感谢哈佛大学人类学系和东亚语言文明系寄来在哈佛大学举行追思活动(四月二十七日)的邀请信。我因种种原因,不克前往,谨以此文表达我对张光直教授的沉切哀悼和无尽思念。

* 文中图片均由作者提供

- 0000

- 0000

- 0001

- 0005

- 0000