祁晓庆:敦煌壁画中的民族交流史

唐末五代,以张议潮、曹议金为代表的两个家族政权,世代守护河西走廊的瓜、沙地区,保证了当地近200年(848—1036)的和平局面。公元914年,曹议金接替张氏家族最后一任统治者张承奉所建立的“西汉金山国”,建立起曹氏归义军政权。敦煌石窟和藏经洞文书中都留下了曹氏家族的身影,并为我们了解这一时期中国西北地区民族交流史提供了珍贵资料。

曹氏归义军历经五代共8位节度使,执政敦煌120余年(914—1036),在莫高窟修建了多个大型洞窟,并重修了一批前代洞窟,留下了来自中原以及甘州回鹘、西州回鹘、于阗、南山部落等民族政权的图像资料,与敦煌藏经洞文书相互补充,共同填补了中国历史上晚唐至宋、元时期敦煌以及中原王朝与西域各民族政权之间关系的空白。

曹议金在接掌归义军政权后修建了第一个大型石窟——莫高窟第98窟。这个洞窟被认为是曹氏归义军时期具有里程碑意义的洞窟。此后各曹氏归义军节度使新建或重修的洞窟,或多或少都受到其营建模式的影响。该窟的洞窟形制、壁画题材和艺术风格,多被后期石窟作为典范洞窟进行仿效。如曹议金的儿子曹元德和回鹘天公主主持营建的“天公主窟”第100窟(935—939)、曹议金的儿子曹元忠分别于950年和964年前后主持营建的第61窟和第55窟、曹元忠夫妇主持重修的“北大像”第96窟窟前殿堂(966)、由曹氏家族主持营建的第22窟(940—945)等。这些洞窟中描绘的各民族供养人像,如回鹘公主、回鹘可汗、于阗国王和王后等,既表明了曹氏家族与这些民族之间的联姻关系,展示了敦煌与中原王朝及西域各民族之间的往来关系,同时也呈现出了这些民族的艺术对敦煌石窟产生的影响。

于阗国王李圣天及王后供养像 莫高窟第98窟主室东壁门南

于阗供养人像及敦煌石窟中的于阗艺术

关于莫高窟第98窟的始建和完成的年代,有很多学者作过详细考证,普遍认可的观点是这个洞窟从914年开始修建,直到924年前后完成。在洞窟开工之前,可能举行过一次佛教法会,作为洞窟开工的典礼仪式。编号为P.3262的藏经洞文书被认为是用于这次法会的发愿文。在洞窟营建的过程中,可能还举行过多种形式的庆祝、赞颂、祈愿等活动,藏经洞文书P.3781应该是这个洞窟修建完成后举行的最后一次法会的祈愿文。

第98窟甬道和主室东壁门两侧以及南北壁的下层绘制了292身供养人像,主室东壁门南侧下部绘于阗国王李圣天及夫人曹氏等男女供养人11身;门北侧下部绘曹议金的三位夫人甘州回鹘天公主、巨鹿索氏及广平宋氏夫人等女供养人像7身。其中于阗国王李圣天夫妇和曹议金的三位夫人画像是曹元深时期(940—944)补绘,其余皆为建窟时原画。东壁门南侧前两身于阗国王李圣天和王后供养像,即曹议金的女儿和女婿,他们于934年联姻,标志着敦煌与于阗进入了相互交流的重要时期。早在张承奉建立的西汉金山国时期,张承奉就娶了于阗王国的公主为妻。曹议金之子曹元忠于956年遣使索子全出使于阗,又于965年至966年迎娶了于阗国王的女儿为妻。曹元忠的儿子曹延禄迎娶了于阗金玉国皇帝之女李氏为妻。榆林窟第35窟绘有曹延禄和于阗公主的供养人像。莫高窟第61窟是曹元忠为曹氏家族所修建的洞窟,其中东壁门北第七身女供养人像的题名为“曹延禄姬”,经研究确认为于阗国王尉迟达磨(978—982年在位)的第三女。

第98窟的这位于阗国王李圣天供养像,身高2.82米,宽1米,供养人题记为“大朝大宝于阗国王大圣大明天子……即是窟主”。画像中,李圣天着玄衣,两肩绘日、月,左右两只袖子上分别装饰龙纹、虎纹,衣领边缘和袖子边缘装饰连续的团花纹。腰围蔽膝,头戴横向的冕冠,上有北斗七星、宝珠等装饰,冕板上还有双龙戏珠的装饰,“龙纹体态细长,作走动状,形态与唐代的鎏金铜龙和鎏金走龙类似”,与中原汉族帝王冕服相似。

后晋天福三年(938),中原王朝派遣高居诲等人前往于阗,并册封李圣天为于阗国王,史书记载当时的于阗王国:

圣天衣冠如中国,其殿皆东向,曰金册殿,有楼曰七凤楼。以蒲桃为酒,又有紫酒、青酒,不知其所酿,而味尤美。其食,粳沃以蜜,粟沃以酪。其衣,布帛。有园圃花木。俗喜鬼神而好佛。圣天居处,尝以紫衣僧五十人列侍,其年号同庆二十九年。

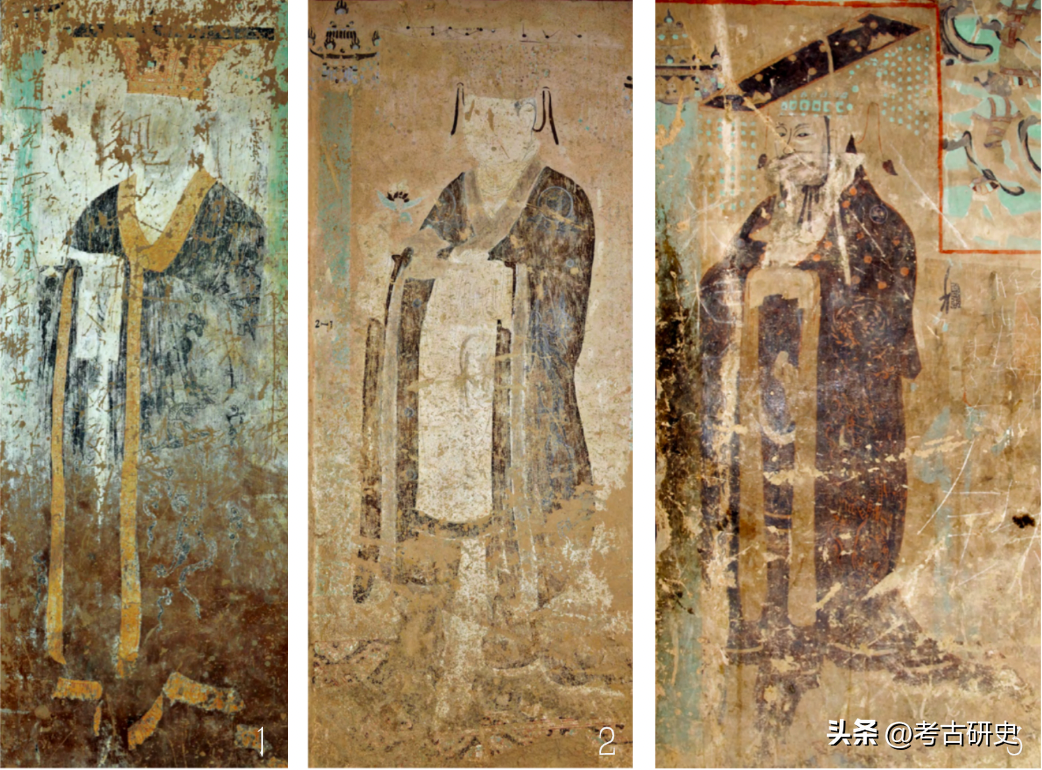

服饰特征类似的于阗国王供养人像还见于莫高窟第4窟、第454窟和榆林窟第31窟。榆林窟第31窟甬道北壁西向第一身于阗国王形象,头戴冕旒,身着衮服。身后绘一身女性形象,身穿大袖襦裙,披帛,头上有凤冠、步摇等,颈部佩戴多重宝石项链,应为李圣天夫人像。谢稚柳、霍熙亮、王惠民、张伯元等学者都记为“于阗国皇帝皇后像”,可视作定论。这个洞窟是李圣天在敦煌的“功德窟”,由其太子从德主持修建。莫高窟第4窟主室东壁门南北向第一身也是于阗国王画像,与第98窟的于阗国王供养人像类似。莫高窟第454窟主室东壁门南北向第一身供养人也是帝王装扮,身高2米左右,头戴冕旒、身着衮服,被判为于阗国王像。且沙武田认为莫高窟第4窟、第98窟,榆林窟第31窟的三身于阗国王像似为同一人,即李圣天,而莫高窟第454窟则为另一人,即967年继承李圣天为于阗国王的尉迟输罗(Visa Sura),也是主持修建榆林窟第31窟的从德太子,同时他还是曹议金的外孙,曹元德、曹元深、曹元忠的外甥。

这种服饰汉化的特征也在于阗王后、于阗公主曹延禄姬、于阗太子从德身上有同样的表现。莫高窟第98窟主室东壁门北第一身于阗王后的供养人题记为:“大朝大于阗国大政大明天册全封至孝皇帝天皇后曹氏一心供养。”相比于这个洞窟中于阗国王的画像尺寸,于阗王后的身形小了近一半。她身穿黑色交领广袖长袍,上面装饰了缠枝花鸟纹,披帛绕于胸前,胸前还装饰了多层绿宝石项链,头梳双髻,戴莲花凤冠,配以八柄花钗,身后一对侍女伴随,侍女的身形要小于于阗王后像。第61窟主室东壁门南第三身为于阗王后曹氏,身穿唐制礼服,头戴高耸的莲花凤冠,上有花钗步摇,凤冠和项饰都镶满了翠玉宝石。榆林窟第31窟甬道南壁、榆林窟第32窟北壁西起第一身的于阗王后像也都遵循了相似的服饰仪制。

图1 于阗国王像榆林窟第31窟甬道北壁

图2 于阗国王像莫高窟第4窟东壁门南

图3 于阗国王像莫高窟第454窟东壁门南

于阗公主,归义军节度使曹延禄之妻李氏的供养像见于莫高窟第61窟主室东壁门北第七身像,题记为:“大朝大于阗国天册皇帝弟三女天公主李氏为新受太傅曹延禄姬供养。”她的装扮与于阗王后供养像基本一致。此外,还有莫高窟第202窟西壁龛北侧南向第一身供养人的题记为:“大朝大于阗国公主……李氏供养。”榆林窟第25窟前室甬道北壁于阗女供养像题名为:“大朝大于阗金玉国皇帝的子天公(主)。”曹延禄姬与于阗王后的服饰基本一致,区别只在于头上所佩戴的花钗为4枚,从数量上可以看出二者之间的辈分和等级差异。此外,在莫高窟第12窟甬道北侧也发现了一身女供养人像,虽无文字题记,但从服饰看应该也是曹延禄姬。

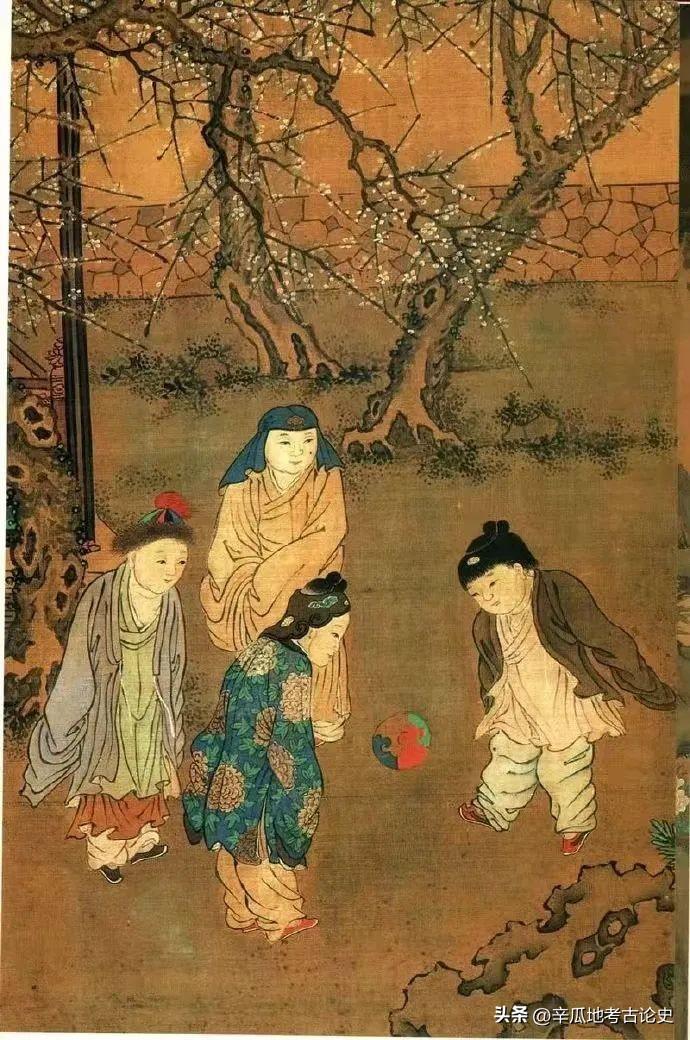

莫高窟第244窟甬道北壁西起第二身供养像下方有一小像,经识别为于阗太子从德供养像,他身穿白衣,头束双髻,还是一男孩打扮,虽穿着汉服,但从供养人题记判断应该是于阗太子从德。这位从德太子还见于藏经洞编号为P.3510的于阗文文书《从德太子发愿文》。贝利(H.W.Bailey)、阿斯木森(J.P.Asmussen)以及艾莫瑞克(R.E.Emmerick)等学者都对这件文书进行了转译。荣新江研究认为这件文书中的从德即于阗国王李圣天的儿子,第244窟描绘的是一个童子像,应是他童年时来到沙州舅家时的样貌。成人后,他与于阗国皇子从连和琮原一起于乾德二年(964)八月在敦煌参加法会,之后再于乾德四年二月前往宋朝入贡,回国后即位为于阗国王。

敦煌石窟中的这些于阗供养人像,均体现了曹氏归义军政权与于阗王国之间的密切关系。除此之外,在敦煌石窟壁画中还有很多与于阗有关的题材,包括“新样文殊”、于阗瑞像以及初步判断为于阗人开凿的洞窟等。

莫高窟第220窟甬道北壁中间的一幅同光三年(925)绘文殊变,根据榜题内容被定名为“新样文殊”。其“新”字体现为文殊菩萨的牵狮者由原来的昆仑奴改为于阗国王,并伴有题名:“大圣感得于阗……国王于……时。”于阗国王为一青年形象,身着四衫、头戴红色风帽,脚穿高筒靴,络腮胡子。另外,莫高窟第25窟西壁龛北侧的文殊变、榆林窟五代第19窟西壁南侧的文殊变、第32窟东壁门南的文殊变、第3窟洞窟门南的文殊变等图像中,驭狮者均为于阗国王。在藏经洞也发现了大量的“新样文殊” 版画和画稿,驭狮者为老人形象。“新样文殊”中于阗国王形象的出现,自然与当时曹氏家族和于阗的密切交往有关。而“新样文殊”图像组合最初应该流行于中原地区,与五台山信仰有关。随着同光二年(924)曹氏归义军与中原的第一次交往而传入敦煌。

在敦煌石窟壁画中的佛教史迹画和瑞像图中,有大量与于阗有关的内容。代表洞窟为莫高窟第454窟甬道顶部描绘的“牛头山图”诸故事,讲述的都是与于阗有关的内容,如“于阗王诚心礼请释迦”“毗卢遮那阿罗汉请于阗王修建的佛寺”“于阗国都城”等。其中于阗国王的形象与其他石窟中于阗国王的供养像大同小异。

流行于敦煌和新疆石窟中的毗沙门天王信仰和图像也与于阗的关系非常密切。与于阗建国传说有关的《于阗国授记》和《于阗教法史》等文献中记载了于阗建国与毗沙门天王的护卫有关。因此,历代于阗国王都自称为毗沙门天王之后,毗沙门天王也是于阗的重要护国神之一。敦煌石窟壁画中大量的毗沙门天王像及其造像组合经研究都是受到于阗的影响。如此数量众多、种类丰富的于阗造像为曹氏归义军时期莫高窟的营建产生了深远的影响。

整个公元10世纪期间,曹氏归义军与于阗的关系都非常密切。荣新江研究发现,在此期间,于阗与沙州之间的使者往来频繁,有大量的“于阗使”“于阗僧”往来于沙州和于阗之间。藏经洞文书中有很多关于沙州与于阗关系的文书和佛教文献等。在10世纪至1006年于阗王国被黑汗王朝灭亡的100多年间,敦煌与于阗之间保持了非常频繁的往来关系,可以说交往从未断绝。

回鹘供养人像及回鹘与曹氏归义军

9世纪40年代,位于蒙古草原一带的漠北回鹘汗国被叶尼塞上游地区的黠戛斯击败,回鹘汗国被迫西迁,大部分回鹘人迁徙到了唐代安西都护府下辖的以高昌、北庭和龟兹为中心的天山南部地区,还有一部分迁徙到了甘州、凉州、瓜州、沙州等地。因此,早在9世纪中叶,在瓜、沙地区就出现了西迁的回鹘人,并成为沙州归义军政权的藩属。大约从10世纪初开始,沙州回鹘逐步壮大起来,并且控制了沙州,“沙州回鹘”一词就出现在这一时期。而此时统治瓜、沙地区的曹氏归义军,因“甘州回鹘可汗景琼曾进攻瓜、沙二州,迫使曹氏臣属于自己,因此,景琼开始自称为甘、沙州回鹘可汗”。处于回鹘包围中而又孤立无援的曹氏政权不得不与东部的甘州回鹘、西部的西州回鹘和沙州境内的回鹘保持良好的关系,甚至在11世纪初期,实力强大后的沙州回鹘曾取代曹氏归义军政权,于1052年后彻底统治了沙州。有多位学者就沙州回鹘问题作了很多讨论,虽各有侧重,但可以确定的是,沙州回鹘政权确实在曹氏归义军时期对敦煌产生了极其重要的影响。

在敦煌石窟中保存下来的除了古代回鹘语文献、回鹘文木活字外,还留下了很多回鹘供养人像、回鹘文题记等,是古代敦煌与回鹘民族关系的见证,时代集中在曹氏归义军时期。这一时期,敦煌的回鹘人大都信仰佛教,回鹘贵族注重修建佛寺、开凿洞窟,所以在敦煌石窟中有很多回鹘供养人和回鹘文供养人题记,以及一些被认为有可能是回鹘贵族乃至回鹘可汗的供养像。莫高窟第409窟主室东壁南北分别绘有回鹘装男、女供养人像,与吐鲁番柏孜克里克石窟壁画以及北庭佛寺中的回鹘供养人像的服饰一致。且近来杨富学识别出供养人像北侧有两行回鹘文题记,经技术识别后读出“阿尔斯兰汗”或“狮子汗”等文字,确证了此供养人像为回鹘可汗的身份,北壁女性则为回鹘可汗夫人像。瓜州榆林窟第39窟前室甬道南壁的两身供养人像为回鹘装,且头部左侧有回鹘文题记,与之相对的北壁有两身回鹘女供养人像。

刘玉权从敦煌石窟中划出23个沙州回鹘洞窟,并将这些洞窟分为前后两期。在西千佛洞和安西榆林窟中也有部分回鹘洞窟。辨识这些洞窟属于回鹘洞窟的主要标志是回鹘供养人像和回鹘文题记。目前对敦煌石窟中的回鹘洞窟的分期还存在很多争议,这主要缘于对敦煌归义军晚期和西夏统治时期敦煌统治者是谁的争论方面,但并不影响有回鹘供养人和回鹘文题记等内容的洞窟的辨识。

敦煌石窟中的回鹘装供养人像始于曹议金时期,缘于瓜、沙曹氏与甘州回鹘的联姻。但其实早在张氏归义军时期,甘州回鹘就已经是归义军政权的强劲对手了。瓜、沙曹氏与甘州回鹘有过两次和亲,第一次是曹议金娶了甘州天睦可汗的女儿为妻(时间大约为914—918年),第98窟主室东壁门北侧南起第一身供养人画像就是这位甘州回鹘天公主,榜题为:“敕受开国公主是北方大回鹘国圣天可□(汗)……”此次和亲改变了西汉金山国于911年与甘州回鹘签订的“可汗是父,天子是子”的城下之盟。这样,也就此打通了敦煌向东与中原王朝联系的通道。甘州回鹘天睦可汗的弟弟狄银称汗后,曹议金于924年秋冬至925年年初亲征甘州回鹘,获得了战争的胜利,从根本上解决了甘州回鹘的威胁。925年,狄银去世,新可汗阿咄欲上台,曹议金将自己与回鹘公主所生的女儿嫁给了阿咄欲可汗,进一步加强了与甘州回鹘之间的关系。

回鹘可汗、回鹘可汗夫人像

莫高窟第409窟主室东壁(乔兆福摄)

在敦煌文献中常以“天公主”“公主”“天皇后”“国母天公主”等称谓代表甘州回鹘的妻子或公主。莫高窟第98窟主室东壁门北南向第一身供养人题名为“敕受汗国公主是北方大回鹘国圣天可□(汗)……”;莫高窟第100窟甬道北壁西向第一身女供养人题名为“……圣天可汗的子陇西李氏一心供养”;被称作“张都衙窟”的第108窟的主室东壁门南第一身女供养人为回鹘装,但是题记不存;第22窟主室东壁门南北向第二身女供养人像为回鹘装;第61窟曹元忠功德窟主室东壁门南北向第一身回鹘女供养人题名为“故母北方大回鹘国圣天的子敕受秦国天公主陇西李……”;第55窟曹元忠功德窟甬道北壁下层有“故北方大回鹘国圣天的子敕受秦国天公主陇西李氏一心……”;此外,在莫高窟22窟、第25窟、第205窟、第428窟等壁画中也都有天公主李氏的供养像和题名。榆林窟第16窟甬道北壁的回鹘女性供养人题名为“北方大回鹘国圣天公主陇西李氏一心供养”。

第61窟曹氏家族的女性供养人像中有多位回鹘女性:主室东壁门南北向第一身回鹘女供养人是曹议金的回鹘妻子;主室东壁门南北向第二身“姊甘州圣天可汗天公主一心供养”,这位曹元忠的“姊”指的是嫁给回鹘可汗的曹议金的女儿;主室东壁门北第四、五、六身供养人像的榜题均为“外甥甘州圣天可汗的子天公主供养”,是甘州回鹘阿咄欲可汗和曹议金女儿所生的三个小回鹘公主,也就是曹议金的三个外孙女。可见,曹氏祖孙三代都曾与回鹘联姻,而且从服饰特征看,这些洞窟中的天公主供养像都是回鹘装,身穿翻领窄袖长袍,肩披帛,衣领和袖口上都有凤鸟花纹,头戴桃形冠,上面插金钗步摇,有珥珰,项饰瑟瑟珠,一般手捧香炉,身后有侍女。“回鹘贵族妇女的服饰受到了汉文化的影响,同时曹氏家族贵族妇女的服饰也受到了回鹘服饰的影响,产生了一种回汉混合的服饰,成了敦煌五代时期上层贵妇们的时尚服饰。”

似乎敦煌石窟壁画中的回鹘供养人都属于甘州回鹘,曹氏与甘州回鹘有联姻关系,在家族修建的洞窟中绘制家族供养人像也属平常。其实除了甘州回鹘外,位于天山东麓的西州回鹘也与沙州归义军政权之间保持了密切的外交关系,只不过没有在壁画中绘制西州回鹘供养人像而已。日本学者森安孝夫和法国学者哈密顿最早关注了沙州与西州回鹘之间的交往关系。荣新江又进一步梳理了藏经洞文献中有关两地使者往来和佛教相关资料,发现公元10世纪沙州归义军与西州回鹘王国始终没有中断往来,两地使者交流频繁,敦煌的佛典西传到西州的情况较为普遍,文学作品方面也多有往来。

曹氏归义军与南山、达怛的交往

曹氏归义军政权处于“敦煌郡,四面六蕃围”的严峻形势下,除了于阗和回鹘政权外,还有位于祁连山和昆仑山南面的南山政权,以及位于漠北蒙古高原的达怛人。

曹氏与南山政权除了通使和贸易往来,还经常受到南山的掠夺和威胁。冯培红研究认为,曹氏政权与南山部族之间是一种敌对的状态。

编号为P.3257的《后晋开运二年(945)十二月寡妇阿龙牒并都押衙王文通判牒》、编号为P.3835V的《戊寅年(978)五月十日归义军节度使曹氏下寿昌镇帖》等文书,多处将南山称作“贼”,后一件文书中还记载了南山人掠夺了曹氏归义军的三群羊。编号为S.5750V的《清儿状》记载:“都头清儿。右伏以清儿前时奉差南山,作其通和。有一个出者,便去西行。立便中间,劫骑马壹匹、鞍壹副,沿身箭具等。”

编号为S.2578的《某年十一月十九日押衙薛九安致张索二都头状》记载了薛九安之子薛员通出使南山,遭到对方的劫持,于是曹氏政权发动了对南山的战争。编号为P.3718的《张明集写真赞并序》记载:“南山偷路,公乃先行。对阵临锋,前荡后出。”也是曹氏归义军时期与南山敌对关系的明证。

唐末、五代时期,达怛人向西迁徙到河西走廊北部的额济纳旗地区。陆庆夫、张久和、白玉冬都对达怛政权有所研究,并认为达怛的兴盛和崛起是在曹氏时期,而且其势力不容小觑。达怛常常侵扰曹氏归义军,对曹氏政权造成威胁。曹议金东征甘州回鹘时,达怛人就帮助甘州回鹘一起反扑归义军。编号为P.2970的《阴善雄邈真赞并序》记载:“达怛犯塞,拔拒交锋。”阴善雄率归义军军队迎击甘州回鹘、达怛等的联军,最终在酒泉山口大获全胜。达怛对曹氏归义军政权的战争和威胁一直延续到曹议金的儿孙时期。编号为P.2155V的《曹元忠与回鹘可汗书》记载:“领达怛贼壹伯已来,于瓜州、会稽两处同日下打将人及牛马。”可知曹元忠时期,达怛对曹氏归义军的人和牛马都有掠夺。编号为P.3412的《宋太平兴国陆年(981)十月都头安再胜、都衙赵再成、李衍悉鸡等状》记载:“况再胜等闻讯向东消息,言说回鹘、达怛及肃州家相合……则说向西行兵。”

编号为S.2474的《归义军衙内面油破历》记载了达怛使节在敦煌病故,曹氏官方使用细供、胡饼等物品为其助葬。据学者研究,细供是招待用餐中档次最高、待遇最隆重的食物,可知曹氏对达怛的外交比较重视。

结语

史籍文献中对唐宋时期中原、敦煌与西域各民族之间往来关系的记载多集中在朝贡关系方面,对敦煌与西域各民族之间关系的细节则语焉不详。幸而敦煌石窟壁画和藏经洞文献中保留下来了与此有关的图像和文字资料,为研究唐宋时期敦煌与周边民族关系提供了不可多得的证据资料。

通过对敦煌石窟壁画中的供养人像、供养人题记,再结合藏经洞文书,研究者们逐渐梳理出了曹氏归义军的家族世系,以及家族历任节度使与于阗、回鹘等敦煌周边民族之间的往来交流关系。这些民族文化与艺术也对敦煌晚期石窟的营建产生了巨大的影响,展现出多民族交流与融合的新气象。

(本文注释已略去)

本文为国家社科基金西部项目“敦煌石窟中的外来元素与中西文化交融研究”(项目号:21XZS011)的阶段性成果。

作者单位:敦煌研究院人文研究部

本文刊载于《传记文学》2022年第12期

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000