长江中游原生国家文明成长的动力机制初探

[摘要]因生产的内在需要而致社会分工和协作规模的不断扩大,是推动社会复杂化并最终导致国家出现的根本原因和动力所在。在旧大陆各原生国家文明成长的过程中,谷物成为主食及集约化生产而内生的水利合作需求,提供了推动社会协作网络超出聚落的初始诱因。环境限制只是加速国家化的催化剂而不是根本原因。

从长江中游屈家岭-石家河国家文明的例子来看,军权并非国家化过程中必有之现象,伴随社会整合而形成的祀权、罚权是获得社会权威的重要途径;而经济分工与协作,一直是推动长江中游社会融合及一体化的原初动力。长江中游曾长期存在过的神圣十日同盟国家,则是大规模经济社会协作在政治上的反映。

[关键词]原生国家文明;长江中游;动力机制;古埃及;苏美尔

[作者简介]郭立新,中山大学人类学系教授,博士研究生导师。潘莉莉,中山大学人类学系考古专业博士候选人。广东广州,邮编:510275。

~~~~~~~

本文所论原生国家文明(Pristine state/civilization)指没有任何先例可以参照而单纯依靠自我内在成长起来的国家及相应的文明。[①]被学界公认为独立起源的原生国家文明有六个:近东两河流域的苏美尔、尼罗河下游的古埃及、印度河流域的哈拉帕、中国以及美洲的墨西哥和秘鲁。前三者一般被认为分别约于公元前3500年、公元前3200年和公元前2600年进入了国家文明阶段。但是,当谈到中国文明或国家起源时,却往往将黄河流域公元前二千纪以内的二里头视为国家文明的起点。梅塞尔斯(Charles Keith Maisels)等人甚至以周为原型来讨论中国早期文明起源的模式,认为中国早期文明并无城邦,是典型的“乡村国家”。[②]

可以说,这种有关中国文明起源的论述,与近年考古发现与研究成果严重不符。近年有学者依据考古发掘资料,提出长江中游的江汉——洞庭平原地区才是中国最早的原生文明发祥地,其年代约相当于公元前四千纪中期;并初步描绘了该地区从稻作起源到城邦国家出现,再到夏商王国文明成长及殷商帝国雏形萌生的历史图景。[③]以这些研究成果为基础,本文拟在比较视野下就长江中游原生国家文明成长的内在机制略作申论,以抛砖引玉。

有关国家文明起源与演化的讨论,往往会涉及以下主题:

以金属、制陶、纺织品、珠玉宝石等为代表的专业化生产及交易中心与贸易网络的出现与形成,

农业剩余与私有产权的出现及贫富差距与财富的集中,

礼物经济、赋税与再分配,社会分化与分层,

平等与阶等及阶级的萌生,

人口压力与人口集中及社会规模的扩张,

大型公共设施及城市与城邦的出现,

精英阶层的出现及其对社会的控制与管理,

复杂信息的记录、保存与管理及文字的出现,

强制力、暴力、战争与军权,

习惯法、成文法、法令与罚权的出现,

议事、决策、王权与执行等公共权力的产生与执行机制,

与继承权相关的权力或身份的获得或归属性质,

精美声望物品的出现、炫耀性展示与消费行为,

宫殿、陵墓、神庙、祭场等大型建筑遗迹的出现,

透过神圣仪式、礼仪和信仰等途径将权威、秩序及不平等的现状或所建立的国家秩序合法化的内涵及方式,

政体的属性及相关的宗教祭祀及神权等。

如此多样的主题与面向,反映了国家文明起源研究的高度复杂性。不过,不同社会在这些主题上不同的具体表现,皆奠基于农业生产剩余及所处自然与社会环境,以及在此基础上各自能动性的发挥,还有不断做出选择后所叠加而形成的路径依赖。

可以说,所有原生国家文明皆奠基于农业生产,探讨原生国家文明的起源,需要从农业的产生及其基础条件说起。[④]从人类自游猎生活迈入农业生产并使后者成为人类生活的核心基础伊始,为配合农业生产需求及节奏,要求相关人员与所在社群进行配合;不然,农业生产便不能持续和有效地进行下去。由于农业不断成长为生计之依靠,这种配合逐渐演变为关乎社群生存之大事,而变得具有高度强制性,甚至成为社群建构自身运行机制时的初始边界条件或硬约束之前提。

相应地,各原生国家文明起源与成长的初始密码,就隐藏在其进入和发展农业生产时的各项初始条件中。各地步入农业生产时的状况及其间的细微差异,如时代背景与气候条件、水土光热等自然条件以及作物畜产类型及生长特性等,便构成了讨论原生国家文明起源与演进过程及机制的出发点和初始变量,同时也是观察该文明之社会文化底层逻辑的最佳视角。在这些基础条件之上,只有少数社群发挥自身能动性和创造性,不断积累经验,从事技术发明,着手社会革新与重组,使社会逐渐复杂化,单纯依靠自身内在演化而最终步入到原生国家文明阶段。

让我们回到初始变量即农业起源时的景况。欧亚大陆最早完成驯化和农业革命并对其后历史产生重大影响的地区,主要有东亚以稻作农业为主的长江流域和以粟黍旱作为主的黄河流域,以及近东以麦作为主的新月形山前地带。[⑤]虽然相隔遥远,东、西亚的农作驯化却拥有一些共同的自然背景,如都位于亚热带和南温带山前地带,都拥有广阔的生态条件相仿而适合广泛传播的同纬度地区。[⑥]

在这三类农作物中,以稻作对于水土和光热等自然条件的要求最高,产量也最高;麦作次之,粟黍又次之。新石器时代黄河地带的粟黍旱作在相当长久的历程中都没有扩展到宽大的腹地,一直都属于各个村落单独的农产,这可能是因为粟黍的耕作方式不涉及合作治水和改造领土的必然性。在促成组织和形成社会的潜力方面,粟作不如稻作和麦作。[⑦]

依据对现有考古资料和证据的系统疏理可知,整个长江以南和南岭南北地区,都是人类开始食用稻谷的发祥地。不过,最早栽培水稻且形成稳定稻作农耕聚落生活的地区,则只有澧阳平原。[⑧]该地区在彭头山文化(约公元前8000-前5800年)中晚期,已通过栽培水稻以及在水域捕捞采集和驯化鸡鸭等,形成了稳定的稻作农耕定居生活,并配套有规律化的聚落安排,创造出一种全新生活方式。[⑨]

为了照顾水稻生长,必然涉及平治水土和初悉农时。彭头山文化遗址多位于岗地上,利用四周低洼湿地及河湖漫滩种植水稻。从聚落四周挖掘的濠沟、修筑的简易挡水田埂等设施判断,当时已初步掌握挖沟引水和关水等简易水利技术。[⑩]而双头鸟陶塑及四方纹的出现,则显示当时人已初创以二分二至为基础的太阳历法。[11]

国家发生涉及到的必要基础有二:定居所产生的领土认同和社会分工。定居和农耕造成人群与特定水土发生关系,这是产生领域观、国家领土观的惟一条件。与此相对应,游动的渔猎及采集社会,还不需要组成一个亲密而固定的、互补依赖的机体,所以也不可能从中产生国家文明。而彭头山文化长期稳定的全定居生活方式的形成,也意味着领土观的产生,表明特定人群对特定土地及空间产生依赖和认同。这种特定人群与特定土地的深度绑定,正是原生国家文明得以产生的前提之一。[12]

但是,定居农耕和领土认同并不必然产生国家文明。在世界各地新石器文化中,定居农耕生活常见,但能从中成长为原生国家文明者却屈指可数。因为若只是不断重复小规模的耕作,未必需要很多人的合作。如种薯类是一家人可以单独生活而满足自己的需求;粟、黍栽培也不需要很多人的合作,适合小型家户生产模式。同时粟、黍的产量不高,很难用作主食,集约化生产起步也较晚。[13]而文明化则必然意味着社会机体更大规模的分工和协作的出现,所以,从农业出现到国家形成,还有一个关键的转折之处,即在农业生产过程中何以会不断扩大合作?何以在生产协作中通过分工而使组织管理体系复杂化?

考察古埃及、苏美尔和长江中游原生国家文明的成长历程,可知他们皆奠基于为进行大规模集约化谷物生产,必须从事水利合作事业;正是水利工程所具有的大群体协作的天然属性,从源头上激发和鼓励着社群不断扩大分工和协作网络。而以谷物为主食及人口大量增长,则又是推动大规模集约化农业生产的原初动力。

自旧石器末期以来,很多初步定居者群体经历了食物广谱化革命,即不再像旧石器猎人那样跟着猎物跑,到处游猎,而是相对稳定地栖居于一地,通过不断拓宽食谱、充分利用所在地多种食物资源来满足自身需要。在澧阳-洞庭平原,虽然彭头山文化及接续的皂市下层文化(约公元前6200-前5000年)已形成全定居的稻作农耕生活,但遗址中仍然出土大量鱼骨、鸟骨、莲子、菱角等,表明其时实行的仍然是广谱化的混合经济方式。生产的谷物虽然重要,但并没有成为人们的主食,而只是相对稳定的食物来源之一。

不过,到汤家岗文化(约公元前5000-前4000年)时期,种种迹象表明,当时发生了以稻谷为主食的转型。在汤家岗文化诸遗址的地层中,已少见到鹿科和野猪一类肉食贡献率较高的野生动物骨骼,鲜见水生动物和水生植物遗存,亦少见小型动物骨骼。其石器工具组合变得更为单纯,除了少量磨制石斧、石锛、磨石等少量木作工具外,几乎见不到其他种类的石器,也没有骨镞、石镞、骨镖等石骨牙质渔猎工具。

汤家岗文化的陶器类型甚至比彭头山、皂市下层文化更少更单纯,种类仅有炊器釜(罐)、食器钵、盘/碗以及少量的豆、器盖等。这些器具反映其日常生活内容单纯,食物种类较单一,很可能以米粥为主食。从中可区分三种器物:即炊煮器釜罐、食器钵碗、祭祀用器盘豆。其所反映的日常生活中最重要的行为也只有两种:饮食和祭祀。总之,种种证据显示,汤家岗人已经是以稻谷为主食,依靠种稻作为主要生计来源。

作为最早最纯粹的稻作农民,从考古可见,汤家岗人至少有两项突出成就:

首先,以城头山遗址的汤家岗文化稻田为例,当时已发展出开辟大型稻田甚至梯田的技术,且配套有灌溉沟渠,在聚落周围也同样修建有规整的濠沟。这表明当时掌握了较为成熟的挖掘和修筑田埂技术,从而可以平治水土,改造地表景观,依照不同地形地势来修筑成片稻田,并挖掘能够存储更多水源的池塘。

梯田技术的突破,使得原来不可开发的丘陵、岗地和缓坡地带皆有可能开发为稻田,这样一来,聚落周围稻田系统的面积和规模可以变得更大、更稳定持久。农业生产成为最重要的经济部门,相配套的稻作农业文化也得到较大发展。农业产出增加,可以养活更多的人口,使得社区或聚落规模变大。开垦并维护大型稻田生产系统,是一项费时费力的工作,在稻田中投入的劳动量越多,也越加使其成为一项不会轻易放弃的不动产。同时也将稻作农民更加固定在他们的“地域”之内,加强和固化他们定居的长期性和稳定性,增强其领土和家乡的观念。[14]

其次,是农耕历法的成熟及相应祭祀礼仪的创制与发展。由于汤家岗生业以稻作为基础,稻作年收是其生存与发展的关键。要种好稻,就需要观察天文,掌握季节,以不误农时。同时农民长期定居于平原中的某个村落,亦需要建立一个绝对的空间方位坐标体系。

所以,在以白陶盘为代表的汤家岗文化礼器上,多刻有明显是在描绘和表达天中星空、四时四季、二十四节气、四面八方十六向等内涵的图案。这些图案表明汤家岗人在努力观察星空,可能已基本掌握了时间的周期性规律,初步创制了以太阳年为周期的历法;同时也建立起以自我为中心的八方空间认识体系。与这些图案相对应的是,汤家岗遗址中出现大量祭祀坑,或表明当时可能已存在基于年节周期或生命过程的祭祀行为。

可以说,汤家岗人不但使稻作农耕技术与经验趋于成熟,同时也建立了与稻作农耕生活相配套的农业文化体系。正是这种技术、经验与文化上的成熟与系统化,也使得集约化生产成为可能。

当一个社会以谷物为主食后,人口增长便成为推动集约化生产的直接动力。人口增长直接依赖谷物产量。在人类驯化的数种农作物中,稻、麦、玉米、薯类皆为高产作物,便于提高土地载能而增殖人口,扩大社会规模。新旧大陆原生文明皆诞生于前述高产作物分布区内,应与此有关。

人口增长与集约化生产规模的扩大,通常表现为交互推进和互补相成的过程。而集约化生产的具体推进方式,则与作物类型及相应的自然和社会条件有密切关系。通观古埃及、苏美尔以及长江中游三大原生文明区,扩张集约化生产规模都必然涉及到水利灌溉。

魏特夫很早就观察到水利工程在国家起源与演进过程中所起到的作用。他认为,自然环境与社会发展有密切关系;受自然界的限制,人努力改善生活环境;有些条件单个人或小群人就可以改善解决;有些条件完全改变不了;有些条件可以改善,但需要多人共同劳动和整个社会重新建构。水就属于最后这一种情况。水可以被移动,在气候干燥缺雨露的地区需要采取灌溉措施,才能有农产,为此需要安排很多人联合干活而少数人管理。管理人因此获得至上的权力,不仅管理老百姓灌溉,也安排其他共同劳动,这样就形成专制国家。[15]

虽然魏特夫的研究中存在着所用案例不恰当的情况,其对于“专制主义”起源的解释及定义也饱受批评,不过他还是恰当地指出了,水利是一种需要合作的事业,因此导致的社会合作为走向国家化提供了契机。

水稻本来就是一种水边的植物。彭头山文化时期开展的湿地稻作,还只能在有限的特殊地形环境施行,种植规模受到极大限制。汤家岗文化时期大型稻田技术的突破,使人们能够在更大范围内种植水稻。高产的稻作能养活更多的人口,进而需要开拓更多稻田。开拓更多稻田需要更大型的水利灌溉系统,甚至重新整治和改造某些河流,这通常意味着需要进行跨聚落的合作,共同修筑和维护这些水利设施,并进行水的分配与管理。

依人类学等学科研究成果判断,当水利变成为区域内悠关生计大业的公共基础设施时,往往会形成水利共同体,达成某种公共管理机制;为了管理和协调,经常会在水口或中心区设立神庙并形成祭祀圈或信仰圈,定期举办祭祀和仪式活动,形成协调合作机制,管理该水利社会的公共事务。[16]

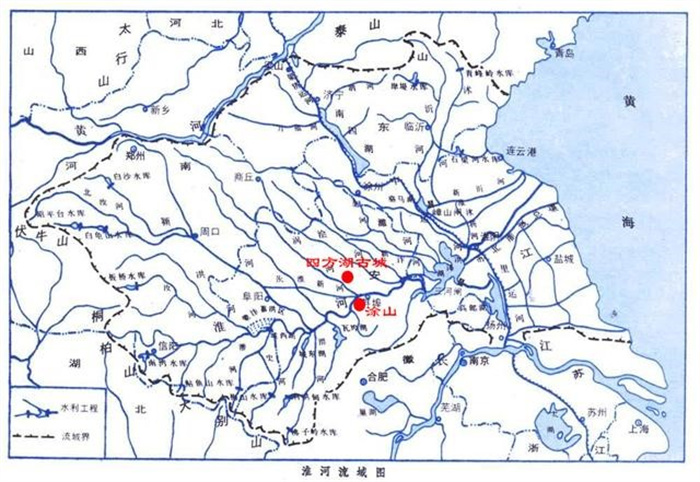

这种基于水利协作而形成的跨聚落社会共同体,可以从考古迹象中进行观察。从汤家岗文化晚期开始至大溪文化时期(公元前4300-前3500年),澧阳平原上出现了至少三个聚落带,每个聚落群皆大体沿河流分布,且内部至少有一处带环壕的大型中心聚落:澹水上游以城头山城为中心,澹水下游以麦芽岗为中心,涔水下游以三元宫为中心(油子岭时期则以鸡叫城为中心)。[17]

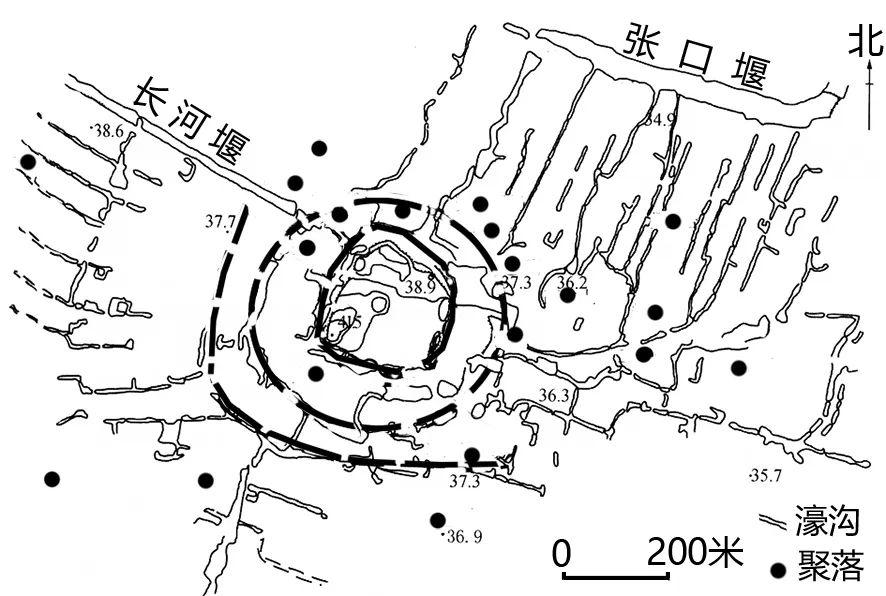

澧阳平原鸡叫城及相关聚落是这种大型水利灌溉稻作社会的典型代表。这是一处面积大约为10-15平方公里,相当于1000-1500公顷土地的大型水利系统。中间以鸡叫城为中心,在鸡叫城外围,除城壕外另还有两重圆形壕沟环绕。在环壕之外,在其西南和东北区域还有大片平行沟渠和一条主渠。这些主渠、支渠、护城河与环壕都相互连通,构成为一个大型水利系统,最后在鸡叫城的东部汇入涔水故道。壕、沟、渠之间是平坦的土地,推测应是当时的稻田。除了中央的城址之外,另还有二十多处聚落散处其间。[18]

城头山城始建于约公元前4200年,是迄今所知中国最早的城市。据范梓浩研究,该城兴建之初,在城内东部设立了祭坛,祭坛周边有象征社群(从所在聚落群沿澹水分布的情况推断,该社群也是一个水利共同体)内多个宗族(或支族、村落)祖先的石祖及相关祭祀遗存,可能表明该社群共同建筑了城头山城,并带着各自祖先的象征物到城内公共祭坛进行祭祀,且坛上还出现了由巫或祭司以人牲献祭仪式祭祀更崇高之社群共同神祖的遗存;通过共同的祭祀活动实现社群的团结,协调彼此间的行动。[19]

类似城头山和鸡叫城的大批城址,在公元前四千纪中晚期兴起于古云梦泽周边。每座城既是作为所在区域的水利灌溉和航运枢纽,同时也是本地社群的宗教、经济和政治中心。此外,这些城皆通过河湖与古云梦泽相连,形成了一个以古云梦泽为枢纽的水上交通网络。[20]

屈家岭时代(公元前3500-前3000年)每座城都是相对独立而高度自治的城邦(与附属村落皆一天可往返)。与鸡叫城类似,一个典型的城邦由一座城和周围数十个村落组成。同时,由于诸城彼此间相隔不远且联系紧密,而且受长江中游水系的共同影响,需要在更大范围内协调治水,与相关社会协作,所以当时涉及整个江汉——洞庭区域大范围内的社会整合与协作也已初步完成,出现了各个城邦之间的联盟,即联城邦国、联盟国家。[21]

按照斯宾塞的定义,前国社会普遍采用直接议事制度,这意味着管理范围受到其成员来往议事地一天路程的限制;反之,若是某个政治实体统治的范围超出了一天路程,则意味着出现了授权管理的情况,即出现了专业管理者而进入到国家阶段。[22]

长江中游联城邦国的范围,诸城之间的往返明显超出了一天日程,应已步入国家的阶段。既使按照夏鼐提出的金属、城市及文字等显性指标来衡量,屈家岭文化也已完全步入文明社会或国家阶段。[23]据郭静云研究,屈家岭文化时期可能出现了如同扶桑十日神话所反映的类似于“十族兄弟”的联盟政治和政权制度:即形成了联盟制城邦国家,各个城邦的贵族均被视为同等的“兄弟”,按照制度轮流“值日”,轮流主宰联邦,负责发起和组织国家联盟会议,安排并管理联盟内部的公共事务,协调彼此间的合作。[24]

屈家岭城邦联盟政治架构形成之后,便成为一种根深蒂固的政治和文化传统,影响深远。据郭静云的研究,到了石家河文化(公元前3000-前2400年)时,虽然各个邦国之间的等级已不平等,但在统治该联盟国家的制度上,依然采取禅选制度,即由各城邦的大贵族们共同推选下一位统治者,联盟国家的统治之位不是由上一任统治者的子孙来继承。

其后,在夏时代,随着父子继承的统治集权制度——王权兴起,因而创造出羿射日的新神权庙法,试图毁弃象征联盟政治的十日(氏)大贵族的政权。但是由于十日(氏)贵族团体所代表的联盟政治仍还有一定的政治势力,到了汤商王国时期又被其加以利用。当时商的建国王成汤出于政治笼络目的,又复兴了十日神权,以此为基础上建立了整套王室宗庙之法。[25]

综观长江中游国家文明,最早出现的时代为公元前四千纪中期,与古埃及和苏美尔大体同时。但是,对比三者进入王国的时间却大不相同:古埃及在公元前3200年左右率先进入王国文明,苏美尔大约在公元前2700年左右进入王国文明阶段,而长江中游则只有在公元前三千纪末才进入王国文明。

为什么长江中游国家文明中的联盟政治能持久为功,深刻影响了后来的历史进程,而使王国文明起步迟缓?为了解背后的原因,还是得从农业生产及相关自然与社会环境等基础变量说起。

首先,虽然不同地区走向国家化的路径和方式有差,但都离不开社会生活中有了农业生产剩余这个前提。作为上层建筑的原生国家文明本是因组织农业生产并管理、分配和利用农业剩余而起。如前文所论证,长江中游原生国家文明就是由农业生产中的水利协作组织转换而来。由于国家化管理系统必然涉及到将农业剩余进行集中与再分配事宜,所生产的大宗农产品产量是否足够多,是否方便储存和运输,便是非常关键的变量。

我们注意到,新几内亚和亚马逊丛林地带种植的块根作物,不便于储存,便难以成为文明化的根基。相对而言,苏美尔、古埃及和长江中游三地的麦和稻不但产量相对高,容易形成较多农业剩余,而且适合于储存和运输。在有适当容器的情况下,特别是若能借助三地都有的水运,搬运亦不难,无疑有助于推动人类最早的文明化。

不过,若是细究,稻比麦的产量更高,集约化生产程度也更高,按理更能产生农业剩余,更便于积聚人口并提升集约化程度,从而更早启动文明化进程,进入到国家化阶段。实际上,由于新仙女木冷期的影响,稻作的起源可能略晚于麦作,但这三地的文明化进程却几乎是同时启动,也反证稻作比麦作更有助于推动文明化进程。不过,实际情况却是,长江中游文明区在经历了长久的联盟政治后才兴起王权。这又是为何呢?

卡内罗的环境限制理论提供了有价值的观察视角。

据易建平介绍,该理论首先涉及到一些特殊的受限制的环境,即早期的农民们可用于居住与农作的地区,因自然或社会条件的强力制约(如沙漠、高山、大海阻隔,或敌对势力包围和阻挡),或因特定有用资源在区域内的天然富集(如特别适合农耕的小块沃土等),使其截然地与其他地区分隔开来。在这种环境受限地区,随着新石器时代农作技术的进步,人口增长而终至于较适宜种植的土地都被利用;争夺土地的战争因而兴起并且渐趋激烈。由于环境的限制,战败的村落居民无处可逃,或者因为利弊的权衡而不愿逃走,故而屈服于战胜者,或者沦为附属纳贡,或者整个聚落干脆被战胜者所吞并。随着这种过程的反复,出现较大政治实体整合的情况,而渐次演进到酋邦阶段,并通过酋邦之间的兼并战争,强大酋邦征服弱小酋邦,而使政治实体迅速扩大,最后促使国家产生。[26]

限制理论描述了人们为何会接受不平等对待,以及部分国家加速形成的过程,但并没有触及更深层次的国家形成原因。依环境限制理论,胜利者只是让失败者臣服;对于胜利者而言,失败者仍有共存的价值,而不是像新几内亚高地有关生存空间的部落竞争那样,胜利者直接将失败方杀死或赶走,夺取其家园。[27]

所以,比环境限制理论更深层次上,还有另一重前提:即当临界点来临而发生竞争、冲突与战争时,该有限空间内早已经产生大量农业剩余,并出现社会分工而初步形成了社会有机团结的局面,即竞争各方之间已经形成共同的生产协作和分工体系,彼此之间已经存在某些互补依赖的关系。竞争之所以发生,只不过是为了让己方获得更多资源,在社会协作网络中占据更有利的位置。换言之,若没有以这种社会分工协作网络的存在为前提,受限环境下的冲突更可能像新几亚高地那样直接将失败者赶走或杀死,环境限制理论所描述的国家起源故事便不会发生。

所以,环境限制理论不是有关国家为何发生的理论,而是关于竞争导致社会加速融合及一体化的理论。使用该理论可以方便地解释古埃及、苏美尔等社会融合与王权兴起的背景,但在长江中游却不太适用。

古埃及之所以能在很短时间内快速实现上下埃及的统一,使其成为世界最早的单一民族国家和最早的王国,跟它独特的自然环境有很大关系。尼罗河水相对稳定且有规律地涨落,为沿岸狭长地带提供宝贵但有限的可耕地,除此之外,周围都是沙漠死地。耕作季的短暂迫使人们快速协作和配合,农业高产出和丰富剩余则使专业分工很早就出现。尼罗河同时也作为交通动脉连接境内几乎所有要地,使中央的力量可以快捷地直达各地方中心,地方的分离力量因此会受到极大的抑制。

同样也是在受限环境中发展起来的苏美尔文明则另有不同的历史图景。苏美尔文明所在的两河流域下游冲积平原干旱少雨,且河流经常改道,上游来水量不定且很难预测。在这种环境下,苏美尔人依靠人工开辟的灌溉体系发展麦作,建立城邦国家;各个城邦之间往往也由沙漠和沼泽阻隔,但彼此间相距并不远且可以通过河流来往。

这种环境下,在每座城邦的背后,是独立的人工灌溉体系和生产体系。环境的不可预测使个人力量变得渺小,而代表集体意志和力量的神庙既是大部分城邦土地的所有者,也是城邦社会组织和运转的中心。神庙在宗教的名义下发挥着强大的经济、政治和社会整合功能;社会基本单位则是核心家庭。各城邦共同构成一个更大的社会协作和分工网络,彼此之间为争夺财富与权势,在早王朝时期经历了数百年的竞争与征战。由于战争频发,军事首领从原本只是“受命于危难”中的临时人选,而逐渐成为永久性的职位——王,成为至高无上的统治者。[28]

长江中游原生国家文明与苏美尔的社会结构颇有相似之处,比如都在大河(或湖泊)边上有众多城邦;城市即为水利灌溉枢纽所在地,是相对独立的生产体系,也是所在社会生活的中心;城邦之间有联盟、合作与竞争;等等。正因为如此,郭静云将长江中游屈家岭-石家河诸城邦称之为“云梦泽苏美尔”。[29]但是,二者至少在以下两个方面有明显不同:

首先,总体来说,苏美尔文明战争盛行,甚至该地区接续苏美尔的其他文明仍然战争不断;而长江中游诸城建城的原因,虽也曾有过防御说[30]和防洪说[31];但若细究,此二说皆难以成立。[32]屈家岭-石家河阶段诸城邦几乎看不到战争的痕迹。屈家岭-石家河诸城虽有宽大的城墙和城濠,但城墙平缓,并无防御功能,主要是利用濠沟引水和通航。[33]镞之类的兵器少见,镞的武器化直至石家河文化中晚期到后石家河文化早段才完成。[34]只有到这个时期,平原农民社会与山地三苗社会之间才屡现冲突,考古遗址中才始多见镞等武器。[35]长江中游屈家岭-石家河时期虽有少量杀人祭祀的现象,但总体上缺少大规模系统性暴力的证据。

其次,如前文所描述的长江中游原生国家文明中出现的超级稳定的联盟政治架构,在苏美尔看不到。

笔者以为,上述两种差异亦可从产生这两种文明的初始变量——环境及农作的差异中得到解释。与古埃及和苏美尔均为狭小而高度受限制的环境不同,以江汉-洞庭平原为核心区的长江中游文明,虽然四周也有山脉环绕,但基本上处于相对开放的自然环境中。不但自身平原腹地辽阔,而且向北经南阳平原可达黄淮平原,向东可达江淮平原。换言之,在这种环境中,发祥于长江中游的稻作生活方式,可以在非常宽阔的地区扩展和实践,而不会象苏美尔和古埃及那样快速来到环境承载力的临界点。所以,因资源竞争而起的冲突和战争便较少发生。

另一方面,长江中游虽然因环境较少受限制而使社会内部竞争的激烈程度远不如苏美尔和古埃及,社会融合和一体化的节凑也因此比苏美尔和古埃及慢一些。但是,长江中游社会却能长期维持联盟合作的国家架构,背后的原因就在于稻作对水利合作的高度依赖。与麦作相比,稻作对水的依赖性更强,更需要大规模的水利合作,而且不只是在小区域灌溉体系内协作和配合,还需要在全流域内范围协同治理江河,掌握大范围的水土气候知识以及精确的天文历法。文献所载尧、舜、鲧、禹相继治水的故事,应就是此类历史背景跟遗留的历史记忆片断。[36]

诚如前面郭静云指出的,屈家岭文化联城邦国政体甚至已完成了国家意识形态的建构,扶桑十日神话正是反映此一历史的遗留。迄今在石家河、城河城、阴湘城等屈家岭文化城市中心的公共祭坛上,经常发现一种巨型陶祖,这是一种象征整个社群神话英雄祖先的崇拜偶像,即以城为社群中心的人们自我认同为是由一个共同始祖的后裔所组成的共同体。[37]

郭静云进而认为,这种偶像包含有对日的崇拜,可称为“日祖”;后来甲骨金文的“祖”字(

)就直接取像于屈家岭城邦国家祭坛上巨型陶祖的象形字。[38]此外,祖字与“土”(社)字

非常接近。郭沫若曾经假设这两个字皆像形于牡器。[39]这种情况应是在表达祖与土(社)的高度相关性,其中“且”(祖)是指父系祖先,代表生命来源;而“土”是指“社”,即地方土神、社公,即衍生之地。[40]

也就是说,在屈家岭文化多数城邦内,祖先崇拜与土地崇拜,或血缘与地缘是合二而为一的;且从祭坛上的祖形偶像可推知,当时实行的很可能是父系血缘制度。从十日之日干推知,当时的城邦很可能就是以日干为名,所有该城邦之居民皆自我认同为是某个神话性英雄祖先——日祖的后裔。城邦既是地缘上的社会结群单位,亦具有血缘认同的意义。而且在该信仰体系中,太阳是群体性的崇拜对像,“十日”意味着存在多个太阳(城邦),彼此间构成为一个神圣十日同盟国家。

“通过盟约,栖息在被视为生命之树的扶桑树上的十日,组成为崇高上祖的联盟,诸国统治者皆取像于各自的日祖,而在十个日祖平等关系的基础上,建立犹如扶桑生命树般神圣而稳定的联盟国家……“盟”字,写从“皿”(血)、“日”(囧、明)……表达这是日祖兄弟之盟,十日高祖的血约血书。所以,“盟”的字义就是十日血书的崇高庙法,作为十日后裔的联邦诸国统治者,要践行其十日高祖的血盟承诺。”[41]

换言之,屈家岭联盟国家社会内部整合及国家权威的建立,并非如前文限制理论所描述的那样,是通过内部战争而获得,而是通过祭祀共同的神祖及借助相关意识形态的整合而达致的,是在自愿结盟基础上形成的。社会整合与结盟的原初动力,应该同样来自于因生产协作和社会分工而内生的相互依赖性。

易建平指出:“古代的民主政治是指,在一个共同体之内在牵涉到大多数人关心的利害问题上,是由全体正式成员或至少多数正式成员合法地直接间接来进行决策的一种制度”;[42]并认为那些从原始社会氏族部落传统脱胎而来的此类政体,其权力结构几乎完全建基于血缘关系之上,且具有小国寡民的特征。[43]

从屈家岭文化城邦祭坛所反映的意识形态来看,其很可能也具有前述特征,且采取了血缘与地缘结合的策略,形成了从家庭到村落,再到城邦和城邦联盟的组织架构。家庭内部有男性家长,聚落则由族长担任村长,城主则由氏族首领担任。我们或可推断,家长、族长和城主(城邦贵族)通过主持祭祀日祖等仪礼活动而获得权威,并分别代表家庭、家族(聚落)或氏族(城邦),组成类似于头人会或长老会之类的组织,履行相应群体内公共事务决策和管理的任务。同时或很可能还存在普通成员参加的成员大会,城主(城邦贵族)代表城邦参加城际日祖联盟大会及相应的祭礼活动。在屈家岭文化时期由各城邦轮值联邦国家的公共事务,到石家河文化时期则改为推举固定的联盟首领,负责国家事务的日常管理与决策。

长江中游地区大溪至石家河时期常见大型墓随葬玉石钺的情况。[44]林沄认为甲金文的“王”字取像于不纳柲之斧钺,因而在商周时代变成为王权的象征。[45]不过,大溪至石家河时期随葬钺的墓葬不少,表明其时钺虽然代表某种权威,但可能还不是王权的标志物。郭静云另指出,商王献祭人牲时,是以铜钺砍断殉葬者的头;且商周铜钺上经常装饰两个龙首张口的图案或其他龙形图案,一些图案还会在两个龙口之间安放人头。[46]

这种构图表明,钺的主要功能其实是砍头斩首,代表上位者的罚权,而不是一般所认为的作为军权的象征。钺作为权威或王权象征物,很可能就是由罚权引申而来。长江中游大中型墓随葬玉石钺的情况或许表明,族长或城主(城邦贵族)权威的建立,除了祭祀外,还有另一种来源,即当发生纠纷或诉讼时,由族长、城主之类的头人等担任评理人、仲裁者、处罚者和秩序维护者的角色。[47]评理、仲裁必然涉及到对社会公认之常理和惯习的理解与诠释,这可能是最早的立法权和司法权的源头。从后来钺被引申为王权象征可知,独享法与罚的权利,很可能是大溪-屈家岭-石家河各级头人和贵族建立社会权威的最重要途径。

屈家岭-石家河诸城邦同时也是重要的专业化生产和交易中心。最早出现的城头山城,大溪时期在城中心就发现了大型专业制陶工坊。屈家岭、龙嘴、石家河[48]等城市或中心聚落都发现有金属冶铸工坊。城中除了神庙、祭坛外,还配套有水运码头及能供交易和议事的广场等设施。这些皆表明当时的城市也是重要的经济中心,是专业化生产和交易的中心。而城邦贵族们则很可能在这些经济活动中扮演重要角色,主持城邦内的经济活动(生产与贸易),承担专业管理任务,并使自己从中获利。

依照前面的分析,我们还可以合理地推断,屈家岭-石家河文明的基本社会结构大体仍遵循了亲属制度的原则。在这种情况下,亲属贵族对大众负有互惠、慷慨的义务,过度剥削会导致社会内部的紧张。亲族团体内部的稳定以及参照亲属制度建立的国家结构,使该社会结构稳固而且持续稳定,演化进程相对缓慢;而且会表现出尊重传统和习惯的取向,大家多依惯习和传统行事。对聚落和墓葬资料的综合分析也表明,屈家岭时期亲族团体有很强的凝聚力,分化主要体现在团体之间,而不是团体内部成员之间。[49]

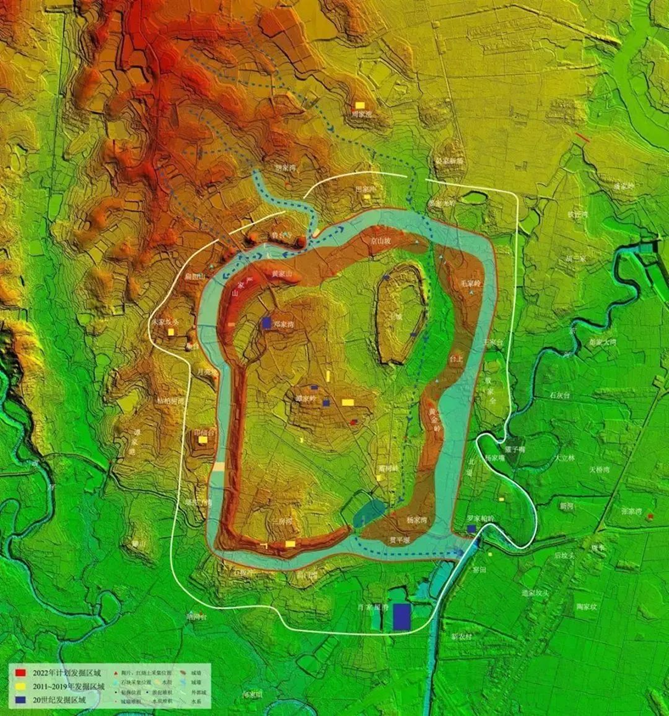

不过,到石家河文化时期,亲族团体的作用所有下降,家庭或小家族的独立性增强,社会财富向中心聚落和少数权贵阶层集中。[50]此时,以往那种集体性的日祖偶像崇拜,开始让位于对再生、永生的祈祷。[51]原本平等的各个城邦也出现了分化。在石家河时期,石家河城及聚落已变成为整个国家社会的首都,这是一个面积达800公顷的大都市(城市核心区约120公顷)。

以石家河城为中心的大聚落功能分区明显,如大城西北邓家湾和西城外中部的印信台是公共祭祀区,大城西南角的三房湾是专门生产宗教祭礼道具红陶杯的工坊,[52]大城外东南角的罗家柏岭是玉石器专业工坊。[53]种种迹象表明,当时石家河已经形成发达的、大规模的手工业专业生产和交换体系,而且其水路交通发达,可以很方便地通过水路航运与全国各地市场联系。

都市里的大规模分工与交换,瓦解了氏族、宗族这一类大型亲属组织,使当地社会基本结群单位小型化,并且出现明显的分化和不平等现象。依张弛的观察,当时作为都市区的石家河大聚落及周边一些聚落,已经主要由只有20-30人左右的小家族组成。这种小家族在当时已经是拥有很大程度独立地位的经济实体。[54]家族内部亦存在严重不等,一个家族墓地往往只有少量随葬品丰富的大型墓葬,并从葬仪上可以看出其对财富大量拥有的渴求。[55]对财富的渴求也间接表明,石家河社会的整合主要是由经济力量驱动的。

总体观之,推动屈家岭-石家河社会内部分化、重组及一体化的力量,仍然以经济上的分工与分化以及市场交易等因素为主。石家河大城能够脱颖而出,跟它在整个云梦泽周边地区所具有的区位优势(附近有宽阔的云梦泽湿地作稻田和它位于群城水运网络的枢纽位置),以及它自身建立了强大的专业化生产能力(以三房湾红陶杯专业工坊为代表)等因素有很大关系。

城邦之间、贵族之间、家族之间的分化,是各主体之间开展经济竞争的自然结果,而联盟政治及相配的信仰系统则确保了各参与主体之间的和平相处和社会正常运转。但是,很明显,上层建筑更倾向于保持惯习和传统,活跃的经济活动更趋向于推动社会变革。当时石家河城虽已变成为整个社会的大中心,同时政治上也有相应的改革,即不再由各城邦轮值而是共同推举国家首领实施统治。但这时在政治上却仍然保持了联盟的架构,国家首领是被十氏贵族推选的,首领的后代没有继承权。

四、结语

文明化因定居和农作而起。讨论文明化的底层逻辑,须从其进入和发展农业生产时的各种初始条件谈起。长江中游地区的彭头山文化已形成长期稳定的稻作农耕全定居生活方式,意味着人们对所在土地及空间产生依赖和认同,意味着家乡观念、领土观念的产生。

但是,定居农耕和领土认同并不必然产生国家文明,文明化还意味着社会机体更大规模的分工和协作。在这方面,以谷物为主食且人口增长导致对谷物的大量需求是重要转折点,正是这种需求推动农作集约化生产的萌生及扩张。在古埃及、苏美尔和长江中游的例子中,大规模集约化农业推动了水利合作事业。水利工程所具有的大群体协作属性,又激发和鼓励着社群不断扩张分工和协作网络。

比较古埃及、苏美尔和长江中游的文明化之路,它们都以灌溉水利基础上集约化稻麦生产的高产出为根基。不同的是,环境高度受限的古埃及尤如身处大高压锅而快速完成了一体化进程。苏美尔诸城邦则更像众多小高压锅,各自一体化到一定程度后以战争的方式开启融合之路。而长江中游则更像是环境压力最小的大砂锅,文火慢炖,虽用时最长,但融合得更为彻底,且扩展及影响的区域最大,故能长期传承和稳定发展。

长江中游从汤家岗文化时期便发生了以稻谷为主食的转型,且稻作技术及相配套的文化也基本成型。在大溪文化时期水利共同体兴起,进入前国时代。屈家岭文化时期则在古洞庭-云梦泽周边兴起众多城邦。

屈家岭文化诸城邦以城为中心,周围往往包括数十个聚落,共同构成为一个基于水利灌溉的稻作生产社群。城一般也是水利枢纽和航运中心,配套有水运码头。城内还有专业化生产工坊,交易市场和神庙等。城内公共祭坛上摆放着巨大的日祖陶偶像,其象征着城邦共同的始祖,同时它也是城邦的社神和保护神。

所以,当时施行的是父系血缘和地缘合二为一的结群制度。日是群体性崇拜对象,各城邦以不同的日干为名,并将其视为自身的神话祖先而联合起来构成神圣十日同盟,彼此约定互为平等的兄弟,组成联盟政治架构,轮流负责联邦公共事务。各级贵族的权威性,来自祭祀、处罚和经济管理等特权。

石家河文化时期,各城邦之间不再平等,石家河城及聚落成为该国家文明的首都,但联盟政治的架构仍然得到保留,不过由原来的轮值变成为由各城邦贵族共同推选最高统治者以处理公共事务,最高统治者的后代对该职位并没有当然继承权。

从长江中游的例子来看,军权并非国家化过程中必有之现象,伴随社会整合而形成的祭祀权、法与罚权才是获得权威的直接途径。而原本建立在水利合作基础之上且不断深化的经济分工与协作,以及随之而来的对家族兴旺(包括个人永生)及财富的追求,才是推动长江中游社会融合及一体化的原初动力。长江中游曾长期存在过的联盟政治,则是大规模经济社会协作在政治上的反映。

【本文出处】郭立新、潘莉莉:《长江中游原生国家文明成长的动力机制初探》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年6期。引用或转载务请说明出处。

【参考文献略】

- 0000

- 0001

- 0000

- 0005

- 0001