商国、虎国和三星堆文化“神目”形象的来源流变

【摘要】“饕餮神目”是一种在商代礼器上频繁出现的重要纹饰,其源自石家河文化对老虎眼睛夜间发光的崇拜,被盘龙城文化、三星堆文化、吴城文化、殷商文化传承。因此在青铜器上均可见到饕餮神目形象。带神目的神兽或独立神目造型,均为当时高阶崇拜对象的标志,显然形成一种当时人们普遍认同的信仰观念。其中包括形象化为三星堆青铜人面上令人惊奇的凸目。青铜神人眼瞳“凸出”的状态,是用来强调夜视能力“眼瞳发光”的神秘形象。盘龙城商和吴城虎两个国家文明造型带神目的高等级的神兽,而在殷商文明造型神目的范围加以扩张,造型意义逐渐模糊化。至西周时期,可能因为信仰观念的改变,“饕餮神目”纹饰的重要性下降,因此逐渐消失于历史舞台。

【关键词】盘龙城文化;三星堆文化;吴城文化;殷商文化;饕餮纹

【作者及出处】邱诗萤、郭静云:《商国、虎国和三星堆文化“神目”形象的来源流变

》,《民族艺术》2022年4期。

=================

商代的饕餮纹之眼目形象──内眼角下弯、外眼角上扬、瞳仁突出的造型,频繁见于众多青铜礼器之上,与人眼的形象差异甚大,为饕餮纹的重要元素之一。关于饕餮纹眼目形象的探讨已有许多学者讨论[①],笔者亦有专文探讨其起源,认为此眼目形象源于后石家河文化,并且是根据老虎眼睛造型创造。此纹饰之出现除了對老虎的崇拜之外,也缘于古人观察到老虎的夜视能力,并由“夜间视物”、“发光”等等特征,联想虎神的神能,属于虎神崇拜的一种,笔者将这种眼目形象称为“饕餮神目”。 [②]

饕餮神目明显地从后石家河文化流传于后世,此种形象可见于盘龙城文化、三星堆文化、吴城文化、殷商文化,从出土器物的礼器纹饰上可知一二,不过西周以后其意涵逐渐消失,各种神兽、神人之目也不再依照饕餮神目形象制作,因此笔者认为此意涵的传承仅延续到殷商时期,至西周时已然消亡。由于信仰意义的传承是依照时空关系逐步向外传播,因此必须依照不同文化个别分析,不可混为一谈,下面以盘龙城文化[③]、三星堆文化、吴城文化、殷商文化的顺序依次讨论。

盘龙城文化所代表的长江中游商文化(学界通常被称为“早商”),由于直接继承后石家河文化,亦对后世其余文化造成重大影响,因此神目在其文化中的意涵转变,显得特别关键,需要详加厘清;三星堆文化与吴城文化明显受到神目这一信仰观念的影响,并吸收内化为自己的信仰内涵,因此三星堆、吴城文化礼器中均可见到许多神目造型,同时出现虎神造型;至于最晚的殷商文化,或许是本身与长江流域发源的文化相异之故,虽然接受了神目形象,但在其多元的面貌中造型的规律性不强,或许只是从外形模仿饕餮神目,但对其形象背后的意义不甚重视。

长江中游继承后石家河文化的盘龙城文化(据碳十四测年,年代范围约公元前1800年-公元前1300年[④]),虽然传承神目的形象,但它的意义亦有些变化。首先,目前没有发现盘龙城文化的虎面像,或许是因为当时崇拜老虎为核心信仰的是吴城文化等赣中、湘中地区遗址[⑤],老虎信仰在盘龙城文化中并非主流;根据盘龙城文化的青铜器纹饰可知,其主要崇拜对象为夔龙及以夔神组成的饕餮,与后石家河文化有所差异。

后石家河文化虽然已出现夔龙造型,但并非主要信仰,直到盘龙城文化才选择夔龙神为最关键、跨族群的神兽,由此可见主要信仰对象的变化。不过盘龙城文化夔龙饕餮的双目却是以“饕餮神目”作为其造型,例如青铜礼器上的纹饰(图1)[⑥],这是因为此时老虎虽非主要崇拜的神兽,但是对虎神眼目的信仰观念仍存,因此才会出现将原为虎目的饕餮神目作为神龙双眼的情况,以强调神龙的神能与地位之高。

图1 盘龙城神目 1-1铜罍拓片(89HPCYM1:7), 1-2粗腰觚拓片(PLZM2:5),1-3折腹爵拓片(PLZM1:16),1-4锥足鼎(PLZM1:1)

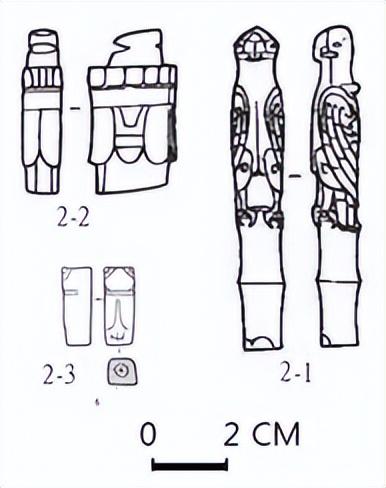

图2 盘龙城遗址出土鹰与蚕 2-1陶鹰首(PYW:018),2-2玉鹰形饰(PLZM3:12),2-3 蚕形饰(PLWM4:12)

盘龙城文化对饕餮神目的使用相当严谨,虽然将饕餮神目转为龙的眼睛,但是并没有因此扩展而用于在其他神兽的造型,如盘龙城所发现的玉鹰、玉蚕的眼睛并不是饕餮神目的形状(图2)[⑦],只有主要崇拜对象──神龙(或谓之夔龙、饕餮)才有资格拥有神目。事实上盘龙城文化礼器造型以神龙为主,少见神龙之外的纹饰,可知盘龙城文化在信仰方面不但规范,也较为单纯。

盘龙城文化神龙之目,除了典型的杏仁形神目虎眼形状之外,尚有一种呈椭圆形或圆形的目(图3)[⑧],出现在何种器型亦不固定。这类椭圆眼睛或许与后石家河文化的圆目神人面以及圆目神虎面的眼形有所关联,用途限于强调眼珠,以及虎目夜视能力的发光神能。

图3 盘龙城圆形目 3-1盘龙城遗址出土铜鬲(PLZM2:38),3-2盘龙城遗址出土折腹爵(PLZM1:17),3-3盘龙城遗址出土铜锥足鼎(PLZM1:2)

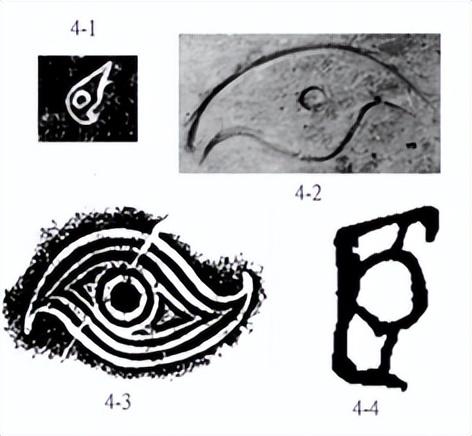

除了青铜器纹饰之外,在硬陶上还发现可能为文字符号的饕餮神目(图4)[⑨]。不过该符号并非呈现成句,而是单独出现,笔者推想这类文字或许有神圣符号的作用。带这种符号的硬陶壶共有三件,出土的地点亦不相同,一件出自荆南寺遗址[⑩],一件出自三星堆二期[11],一件出自偃师二里头[12],时代均相同。虽然出土在不同的地区,但我们认为长江中游(荆南寺)、长江上游(三星堆)、嵩山(二里头)三个地区之关系,是以长江中游地区为器物流动和文化传播的中心,并且文化根源于盘龙城文化。鄂西路家河二期硬陶上也出现类似的眼形符号[13](图4-3),一样属于盘龙城文化。此外,吴城遗址也出现了类似的眼形符号(图4-4),说明神目符号不是仅出现于盘龙城文化,而是广泛分布,出现神目符号的地区应该多少都有受后石家河文化虎神崇拜的影响。

关于早商时期的神目陶文的意义,学者们已有所讨论[14]。但由于这些符号只出现单字,而非成句的形式,亦不清楚这些硬陶器物的使用背景,所以目前难以得知刻上神目符号的意义。我们只能归纳一个事实:由于硬陶当时作为重要礼器,因此神目符号只出现在礼器上。

图4 眼睛文字符号 4-1荆南寺遗址拓片,4-2三星堆高柄豆上神目刻纹(86GSDAT22:36),4- 3路家河二期,4-4吴城遗址出土

总之,盘龙城文化继承了后石家河文化的神目形象,但是不再用于神人或虎神的造型上,而作为盘龙城商文明最高崇拜对象神龙之特征;除此之外,神目还作为神圣符号使用,刻于硬陶礼器之上。笔者认为,神目的信仰意涵在当时应该相当重要,使得他们即使更换崇拜对象,建立新的信仰体系,仍然需要让神龙拥有饕餮神目,以强调神龙的神能和高位。最后一点,无论后石家河文化或盘龙城文化,都是当时相当强大的国家势力,他们的精神信仰内涵也随着影响力传播至邻近地区,因此在三星堆文化和吴城文化中也可以找到饕餮神目的踪迹。

二、三星堆文化(先蜀)

三星堆文化据碳十四测年分析,年代范围约公元前1750年-公元前1250年,在长江上游地区,三星堆可称为先蜀国家文化,是直接由本地早期国家宝墩文化(约公元前2500年-公元前1750年)传承,而被十二桥文化及金沙王国(约公元前1250年-公元前900年)传承[15]。宝墩、三星堆、金沙三个文化阶段,都有着源自后石家河文化的众多因素,此问题学界已有许多论述,包括最灿烂的三星堆文化所铸造的青铜神人面,虽然十分巨大,但根据其造形,与后石家河文化小型的玉神人面明显有传承关系[16];三星堆青铜神人面的头冠、耳朵、鼻子,以及双目的造型,皆与后石家河玉神人面相同。到了商时期,三星堆文化仍受盘龙城文化影响,因此三星堆礼器也有夔纹和饕餮造型[17]。

关于三星堆文化中所见的神目,最明显者即是青铜人面上的“凸目”。仔细观察三星堆文化青铜人像中的凸目神人面(图5)[18],若忽略其凸出的眼瞳,可以发现造型的眼形确为内眼角向下、外眼角上扬、眼瞳突出眼眶的“饕餮神目”。而其眼瞳则不但凸出眼眶,更加以立体凸出,形成凸瞳形状,这明显是继承自后石家河文化中眼瞳凸出的特点。笔者认为眼瞳朝外突出,似是表达眼睛向外观看,或者照射光芒,即凸目为猫科动物夜晚眼睛发光的特征。三星堆文化不仅从外表亦从内含传承后石家河文化神目的形象,因而造型凸出的眼瞳,以强调发光的特性。

不过,即使三星堆青铜人面传承了后石家河文化的神目形象,却不是完全模仿后石家河文化的信仰和形象,而有经过一番转变,因此其造型表现一种新的规律。三星堆的青铜神人面的神目,只有两种形状,眼形都是侧斜,内眼角向下、外眼角上扬,不同之处在于,眼瞳凸出,或者无凸目(图6)[19]。笔者认为,无凸目的神人,双目表现为眼睑紧闭,所以才会没有凸出的眼瞳,这种紧闭双目的造型与凸出眼瞳的造型,所表现的乃是同一位人形大神之闭目与睁目两种不同状态。而神目双瞳之所以做成伸长凸出的造型,是因为表现出此目如同虎目般发亮的缘故,其“发亮”意味着展现特殊的神能。其造型中的“闭眼”意义重大,不但更加强调“睁开双眼”具备特殊信仰意义,更显示出此位人形大神具备“睁眼”和“闭眼”两种型态。“睁开双眼”的青铜神人面在三星堆文化数量稀少,体积却更大,显示出其重要性。笔者推测,在三星堆文化的信仰中,神人闭眼时蕴含神能而不外显,当其双目睁开,眼瞳发出亮光,表示其显露强大神能,亦是展现神意之时。

图5 三星堆凸目神人 K22:142

图6 三星堆闭目神人 6-1闭目神人K1:2,6-2闭目神人K1:6

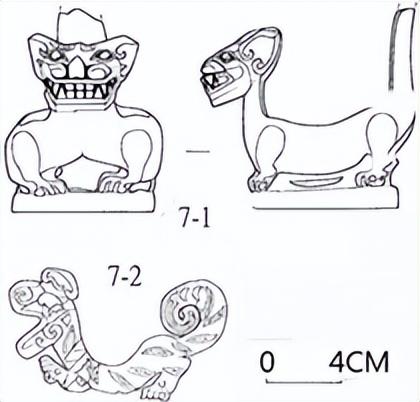

图7 三星堆虎 7-1铜虎K1:62,7-2虎形金箔饰K1:11-1

图8 三星堆龙 8-1铜龙K1:188,8-2铜龙 K23:203,8-3铜龙K23193-15

除了人形大神与后石家河文化有关之外,后石家河文化中的老虎形象同样传承至三星堆文化(图7)[20],且其眼睛同样保留后石家河文化的镂空虎目(图7-2),显见与后石家河文化的虎神关联性。三星堆文化既对神目内涵有较深的理解,有关神目发光的能力出自虎目夜视能力的认识,应也一直保留在该文化的记忆中。而先蜀国家文明发展所在之地容易接触到老虎,基于本地文化对神兽形象的认同,因此维持后石家河文化的传统持续崇拜老虎。

图9 三星堆大型铜立人像K22:149、150

除了神人与神虎造型之外,三星堆文化的龙与盘龙城文化相同,也有着神目(图8)[21]。笔者认为神人与神虎的形象是三星堆文化直接从后石家河文化传承,而这种“龙有神目”的形象,应该是由盘龙城文化传来。三星堆文化吸收龙崇拜的信仰后,将之转变为自身信仰中的一部份,不过龙的地位显然不高,不是所有器物都有龙的造型,器物造型也不大。如在三星堆的神人偶像上,神人之脚站在夔龙纹的支座上(图9)[22],从此构图可以理解在该文化中,夔龙被视为次要神兽。三星堆祭祀坑虽然也有出土一些带饕餮纹的青铜容器,且饕餮造型依然有典型的神目(图12)[23],但观察这些器物的风格,与本地文化风格有差异。笔者推论这有可能属于赣中吴城、湘中炭河里一带文化的礼器,或许经由贸易或贵族交流辗转到达三星堆。三星堆文化的人们应仅将这些器物视为远地的珍稀宝物,毕竟这些器物不是创造于自身之精神文化,当地也不铸造这些器物。

三星堆文化尚有部分鸟类造型拥有神目,与后石家河和盘龙城文化不同。仔细观察三星堆拥有神目的鸟类,喙部均明显下弯,笔者认为这些有神目的鸟类都是老鹰之类鸷鸟的造型(图10-1、10-2)[24],至于三星堆的鸡或其他鸟类的造型并没有神目(图10-3、10-4)[25]。在后石家河文化及盘龙城文化中,老鹰虽然是重要的神兽,但并没有神目。三星堆文化将老鹰视为重要神兽的观念相当特殊,目前无法判断是三星堆自身发展或者自外地传入,但是至少从器形上看来,老鹰拥有神目的确是三星堆所独有。

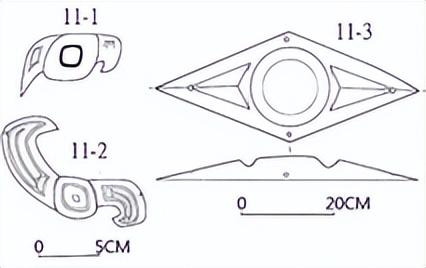

最后一点,在先蜀文化的造型中,还可见到单独的神目造型器物,在同时代的其他地方都没有类似器物,也是三星堆文化的特色(图11)[26]。

图10 三星堆鹰与鸟 10-1铜鹰 K22:141,10-2铜鹰K23193-9,10-3铜鸡K23:107,10-4铜鸟K23301-3

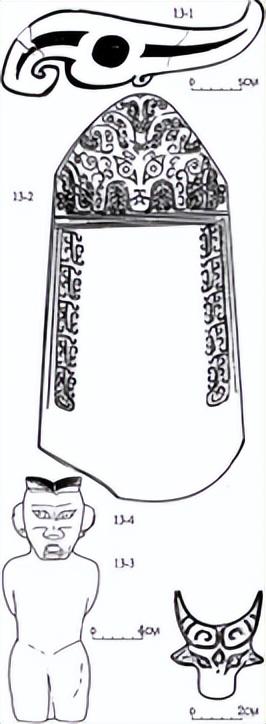

三星堆文化之后接续为金沙文化,其器物可以明显见到来自三星堆的因素(图十三)[27];神目造型依然可见于崇拜对象之上,眼型礼器亦续见。较为创新的现象可能是金沙文化的水牛造型之双眼,亦开始出现饕餮神目(图13-2)[28]。

图11 三星堆眼形器 11-1铜眼形器K23:214-2,11-2铜眼形器K22:79-21,11-3铜眼形器K23:202

图12 三星堆之外来器物K22:109

三、吴城文化(虎国)

江南山丘自上古以来即是崇拜猛虎族群的活动地区。在湘赣丘岭地带上零星出现的祭祀活动遗址,即是新石器猎民所留下。我们认为长江中游平原地区崇拜老虎的现象,并不是发源于本地稻作文化,而是在后石家河晚期时受到周围猎民的影响,这种影响背后可能与国家政权的变化有关,即是由于崇拜老虎的族群在后石家河时代获得高级贵族或统治者的身份[29],使得平原地区老虎崇拜的地位提升。所以从时间脉络和造型风格来说,湘中、赣中地区青铜文明虽然都受到后石家河文化影响;但是就内在意义而言,赣中地区对老虎的认识及虎神的崇拜,应基于更古老的精神文化基础。

图13 金沙遗址器物 13-1铜眼睛型器(C:393),13-2牛首(C:198),13-3石跪坐人像(C:716),13-4玉钺(C:7)

从公元前第三千纪以来,湘赣丘岭地带的族群开始在宽阔盆地定居,在持续维持狩猎活动的同时,另外发展定居渔业、稻作和资源贸易的多元经济生活,经过一千多年的发展,构成贵族联盟式的政权网络。年代相当于商周时期的吴城文化(即甲骨金文所载虎国文明)滥觞于此[30](据碳十四测年分析,年代范围约公元前1600年-公元前1100年[31])。

对具有狩猎生活背景的人们而言,老虎并非单纯因为作为肉食来源成为人们的狩猎对象,其中潜藏更多意义。老虎是崇高万能的狩猎者,同时也是猎人们在山林地带间的竞争对手和威胁对象,还是古人在从事狩猎、接触自然界时,所认识的最强猛兽,因此而促使人们神化了牠。也因为这个缘故,江南山地的猎民不但崇拜老虎,并进一步求取其狩猎技巧及强大力量,以超越老虎并立下自己的权威。崇拜老虎的信仰还具有一种关键意义:老虎是森林主宰、山地之王,能够与老虎合为一体的人,不但是崇高的巫师,也将成为自然界的神王;而立于山岭巅峰之上,也就是立于至高的境界,将掌握崇高生命的权力[32];因此本地兴起的军权势力才会将虎神尊为最高权位的神兽。

图14 吴城玉神人和老虎 14-1江西新干大洋洲出土玉神人(XDM:633),14-2伏鸟双尾铜虎面部拓片(XDM:68),14-3据传出土于宁乡虎食人卣

学者们普遍认为,甲骨金文所载“虎方”是出现于殷周以南的独立国家。郭静云考证后进一步推论,殷周甲骨金文中称为“虎方”的国家,是自称为虎国的大文明,应该分布于湖南、江西区域,即约是赣中的吴城文化和湘中炭河里文化覆盖的区域[33]。

崇拜虎神的宗教盛于虎国,并成为其主要信仰。虎神造型不像后石家河文化那样只出现于小件玉器之上,而是制作很多虎神纹饰的大型青铜器,且虎纹出现在各种礼器上,然而虎国的老虎造型,均来自于后石家河文化(图14-2)[34],并非本土独创。此外,吴城文化的老虎多强调老虎张口的形象,并作出尖锐牙齿,从虎食人卣[35](图14-3)的造型看来,应该与商文明饕餮的意义相同,虎被视作“神杀”的神兽[36]。

虎国文明也自后石家河文化吸收有神目和獠牙的神人造型(图14-1)[37],与后石家河文化的玉神人造型特征完全一致。只是虎国的玉神人较大,而不似后石家河文化般微小精细,应是在虎国精神文化中,神目獠牙神人的形象已成为其信仰的一部份,人们又熟悉其内在意义,而自行制造与后石家河文化相仿的玉器,体积庞大的原因为只仿其意义而不仿其造型所致。

虎国文明也受到盘龙城文化的影响,吸收了神龙拥有神目的形象。虽然虎国造型技术有些独特风格,但是神龙纹饰的结构与盘龙城几乎完全相同。虎国工匠制造了许多带饕餮纹的青铜器,而其上饕餮均拥有神目,并且将夔纹大量细刻在器物上,以强调神兽和礼器的神性。(图15-2、15-3、15-4)[38]虎国的造型也可以看出老虎形象具有特殊地位,饕餮纹经常会加上虎耳,且虎国的夔龙饕餮也常带着牛角或羊角。此外,在虎国遗址中有发现过盘龙城风格的礼器,这些礼器或许由盘龙城的工匠制造,带到虎国(图15:15-1)[39]。虎国硬陶上亦出现了神目,用作文字或符号(图4-4)[40]。但如同盘龙城文化所见的神目刻纹,只是作为单个神圣符号出现,并未发现成句文字。

图15 吴城龙 15-1新干大洋洲三足提梁铜卣颈部拓片(XDM:48),15-2商代铜尊拓片,15-3 新干大洋洲铜方卣提梁(XDM:47),15-4 新干大洋洲铜壶(XDM:46)

图16 吴城鹰与鹰嘴羽人 16-1鹰首器盖 (1974QSW(采):33),16-2鹰嘴羽人(XDM:628)

在虎国文明中,神虎的造型和獠牙神人造型均直接传自后石家河文化;夔龙饕餮造型则源自盘龙城文化;与前两者不同的是,虎国文化的老鹰也发现具有神目(图16:16-1)[41]。可能如同三星堆文化一般,由于对鸷鸟的崇拜,以及将神目视为崇高的象征,所以鸷鸟的造型也带神目。虎国祭祀坑中另有出土鹰嘴神人(图16-2)[42],显然是与鸷鸟的崇拜互相关联,表明正是出于对鸷鸟的崇敬,才将神人塑造为具鹰嘴和羽翼的形象,以强调神人拥有鸷鸟的利嘴和飞翔能力,这与后石家河文化神人添上虎目和獠牙的做法如出一辙。换言之,后石家河文化中具神目獠牙的神人,可以说是人格化的虎神形象;而在虎国文化中,又出现了人格化的鹰神形象。

图17 吴城牛与野猪17-1豕尊,17-2.殷墟花园庄东地54号墓出土牛尊,17-3铜镈拓片(XDM:63) ,17-4上海博物馆藏牛尊(牺觥)

除了老虎、神人、夔龙和鸷鸟之外,在虎国礼器上还可见到牛、野猪等动物造型也都拥有神目(图17)[43]。在虎国西部的湖南地区,尚有很多立体的动物造型尊,包括野猪尊(图17-1)[44]、象尊、水牛尊、羊尊等等,器身上布满夔纹,且其双目大多数造型为神目。虽然自然界中这些动物都没有夜视能力,但由于牠们造型为神兽,因此亦拥有神目。此类“湖南风格”的铜尊在殷墟大墓也有出现,或许是殷商贵族所获得的远方宝物(图17-2)[45]。

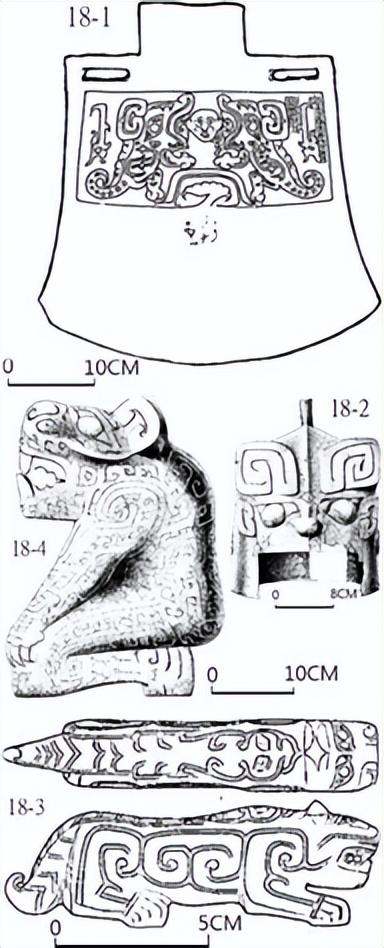

图18 殷商虎 18-1妇好墓铜钺(编号799),18-2西北冈1004号大型王墓出土铜头盔(编号R18092),18-3玉虎(妇好墓出土(标本409),18-4西北冈1001号大墓大理石虎神像

四、殷商文化

殷商文化与盘龙城、三星堆、吴城文化不同,其国家属外来族群建立的政权,乃具备多元共存特质的上古帝国。因此殷商的文化和信仰体系并非当地自生、长久发展的结果,而是融合多地的文化因素,包括长江流域、东北地区、黄河地带等地,分别来自平原、山岭、草原文化[46]。殷商击败盘龙城之后,自称为商,其国家宗教与礼器造型仍以长江中游商文化为主要的基础,故饕餮依旧作为主要的礼器纹饰,饕餮神目造型亦通见各种神兽纹饰之中。殷商文化的饕餮经常不是单纯神龙的造型,而是许多神兽合体,这是殷商上古帝国兼容并蓄各种文化的表现,这些饕餮纹多数拥有神目。另外也有一些饕餮纹的眼睛部位不是常见的“饕餮神目”,而只有外凸的方形椭圆形眼珠,无眼眶,眼珠中有一横。不过后石家河文化的神人和老虎眼睛之中,早已出现过无眼眶而只强调圆凸眼珠的造型,并且盘龙城文化的饕餮与龙之眼睛,亦有着无眼眶而只有圆凸眼睛的造型。因此笔者认为殷商饕餮这类只有眼珠的眼睛,并非创新的造型,仅是延续后石家河与盘龙城的传统。

图19 殷商龙 19-1保利艺术博物馆收藏青铜盘底纹,19-2玉龙玦拓片(安阳殷墟妇好墓出土(编号469),19-3 妇好墓三连甗甗口下花纹(编号769),19-4 妇好墓三连甗架长边一面(编号790),19-5妇好墓玉龙(编号408)

图20 殷商牛鹰 20-1妇好墓玉鹰(编号993),20-2上海博物馆藏 鸟父癸尊拓片,20-3上海博物馆藏牛首兽面纹尊 浮雕牛首拓片,20-4 上海博物馆藏尊拓片

图21 殷商新出现的崇拜对象 21-1妇好墓鸮尊(编号785),21-2花园庄东地墓葬出土青铜手形器(M54:392),21-3妇好墓玉熊(编号597),21-4妇好墓玉马(编号362),21-5妇好墓玉羊(编号365),21-6妇好墓玉人(编号372),21-7妇好墓玉人(编号371),21-8殷墟1004号大墓出土鹿方鼎局部(M1004:R1751)

图22 殷商无神目神兽(均妇好墓出土) 22-1玉兔(编号412),22-2玉鱼(编号1111),22-3玉鸽(编号379),22-4玉蛙(编号356),22-5玉鹤(编号517)

但殷商文化之中的确有着新出现的现象,观察殷商文化的神兽可以发现,除了之前已经赋予神目的虎(图18)[47]、龙(图19)[48]、牛(图20-3、20-4)[49]、鹰(图20-1、20-2)[50]等神兽之外,殷商时期的礼器造型,似乎将许多动物都定为神兽,且其眼睛都作成神目形状,例如:鸮、熊、马、羊、鹿等(图21-1、21-3、21-4、21-5、21-8)[51];以及非神人的人形像(可能是人牲的造型),虽然这类造形没有獠牙或其它神秘特征,却都把眼睛造型为神目形状(图21-6、21-7)[52];此外还发现一些特别的器物,例如花园庄东地M54出土的一件手形器,其上也有神目(图21-2)[53],该器物的属性待考。

殷商文化中各种造型都会有神目,这说明在殷商信仰中神目形象已失去其重要性。虽然殷商文化中的熊、马、羊、鹿、鸮等,都归类为神兽。但同时我们也发现,鱼、兔、鹤、鸽、蛙(图22)[54]等,并无神目,这些动物也未见有大型的造型,或许是因为这些动物的神秘地位较低之故。由以上现象可知殷商文化与三星堆、吴城相同,已将神目内化至自身的信仰体系中,成为高阶神人神兽的眼睛。至于等级较低的神兽,则不可拥有神目。

五、总结

在梳理商代礼器造型之后,我们大致上可以厘清神目于盘龙城文化、吴城文化、三星堆文化、殷商文化演变的脉络。早商时期的盘龙城商文明、三星堆先蜀与南方的虎文明,大致都依循饕餮神目的内在意义“虎目”来使用其形象,但是神目的使用范围仍然逐渐抽离虎目的造形,广泛用来标示高位崇拜对象的神秘特征,各个文明之间对神目的使用上仍有些许差异。

总体上看来后石家河文化之后“饕餮神目”的“发亮虎目”的意义被传承下来[55],并成为高阶崇拜对象的特殊眼睛,且出现单独用作神圣符号的情况,这个发展经历一段渐变的过程。

首先在盘龙城商文明,人们开始将神目用于虎与神人之外的高阶崇拜对象──神龙,盘龙城文化的信仰体系中,龙为无比崇高的神兽,所以青铜器纹饰基本上只有神龙的造型。盘龙城商文明重新奠定了以夔龙饕餮为中心的信仰,从其礼器和葬俗可以看出信仰规律而单纯,饕餮神目在盘龙城文化中只能作为神龙之眼,不可用于其他神兽,是使用这种纹饰最严谨的文明。

玉器或陶质礼器虽然另有鸷鸟造型,也是当时的重要崇拜对象,但其造型并无神目,个中原因除鸷鸟的眼睛形状本来就不像虎目的原因外,另一个可能是后石家河文化的老鹰像没有神目,而盘龙城文化继承此一造型,因此鸷鸟不作神目。

先蜀文明显然受到后石家河文化之影响,其信仰重心的青铜神人与后石家河文化神人相似,但也有不同之处。以往认为青铜神人之“凸目”与“闭目”,实是饕餮神目之“睁眼”和“闭眼”的造型,眼瞳“凸出”的造型看似超乎现实的夸张,但其实乃是强调夜视能力“眼瞳发光”的形象化,仍是基于现实生活观察而衍生的信仰观念,其双手也似持物,明显有着自身的脉络,并非全盘接受外来文化,而是在理解后加入本地特点,且纳入自身信仰体系中;除了青铜神人外,先蜀文明中较为重要的神兽:鹰与龙,亦拥有神目,这些神兽在先蜀文明中的地位显然与后石家河和盘龙城相异,似乎均低于青铜神人,而龙甚至居于辅助的位置。

虎国文明本身为猎民所建之国,本来已经存在崇敬老虎的传统,在吸收后石家河文化的神目观念后,自然而然地纳入自身的老虎崇拜之中,其礼器造型与纹饰以老虎形象为主,而这些老虎的虎眼均为神目;除了老虎之外,地位较高的神兽:鹰、龙、象、羊、野猪也都有着神目,神兽地位同样与后石家河和盘龙城相异。

也就是说,三星堆前蜀文明和虎国文明中的神目形象,则包含虎目、龙目与神人目,虽然均明显源自后石家河文化并受盘龙城商文明影响,但表现出自身独特的风格。例如三星堆文化的神人偶像和鸷鸟的造型,以及虎国的神虎和鸷鸟,这些重要崇拜对象皆有神目。此外在虎国的礼器上,很多动物也作成神兽的样貌,其身上充满造型夔龙神纹,而眼睛的形状都造型为神目。

在殷商文化中,神目是重要崇拜对象的眼睛,但在上古帝国兼容多元文化的因素之下,许多动物均被视为神兽,也出现很多合体神兽造型:如羊角、虎爪、龙身、鸟嘴,造型繁杂多样,且均有神目,可知在殷商时期的礼器上,神目是神兽的指标。至于殷商文化的神目人像的意义方面,从造型上看来和后石家河文化与三星堆文化的神目人像差距甚远,应非同一位崇拜对象,更近于为帝王服务的“巫”用作人牲的形象。花园庄东地M54出土的手形器为右手造形[56],中空而内部残留碳化木柄,放于墓主左小腿处,以出土位置判断,可能是某种令牌;此外在甲骨文中 “又”字即形为右手,同时也用作“保佑”之意,此件器物或许也具备护身的作用,其手掌纹饰附上神目可能是强调神圣保佑的意涵。

殷商文明与早商、先蜀及虎国文明相同,神目也只有地位崇高的神兽才可拥有,但由于殷商文明是外来政权,同时也是兼容并蓄的上古帝国,接纳不同信仰的结果使得殷商文明的崇拜对象较其他文化为多,也经常将各种神兽合体。许多殷商崇拜对象的眼睛上都发现具备神目,但这不代表殷商文明滥用神目,其实殷商文明的低阶崇拜对象都没有神目,他们不但了解神目的意义,并也认同“神目具备伟大神能,只有地位崇高的崇拜对象才可拥有”的共通观念。不过殷商文化以后,对神目的崇拜和理解都逐渐衰微。西周早期时,“饕餮神目”仍然作为纹饰的一部份存在,西周中期之后随着饕餮纹的形式简单化或抽象化,神目造型因而逐渐消失。

【参考文献略】

【说明】本文转自邱诗萤、郭静云:《商国、虎国和三星堆文化“神目”形象的来源流变》,《民族艺术》2022年4期。转载或引用,务请说明来源。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000