于建军:农牧文明的边界——人类学视野下的早期欧亚草原考古

欧亚草原考古近年越来越受到学界的关注,在这方面研究的文章日益增加,国内相关介绍的资料也多有发表,西北以及北方草原上的考古发掘工作及其研究逐年增多,并取得了较多的成果。其中值得关注的是2001年《考古》第1期上刊登的、纪念《考古》创刊400期组织的一次国内外考古学者的笔谈,对亚欧大陆背景下的中国考古与周邻地区考古之间的关系及其在国际学界中应有的地位做了综合性的评述,对于欧亚草原考古有一定的启示。大多关于欧亚草原早期考古文化的研究中,关于游牧文明的起源发展、早期文化交流及其相互影响的方面研究相对集中,成果较多,这也是欧亚草原上早期考古学文化的魅力所在。

比较而言,农业文明的研究更为全面广泛,对于农业起源的研究也相对成熟、全面。牧业文明起源的研究相对薄弱,其中诸如采集、狩猎、畜牧、游牧之间差别及其关系的研究不是很多。

按照文化人类学边界理论1,本文尝试在欧亚草原广阔的背景下,阐释农牧文明之间互动的文化现象,必定是一次冒险的尝试。亚欧大陆辽阔广大,考古发现灿若群星,研究者众多,成果几近汗牛充栋;相关农牧文明的研究也是如此。此背景之下,妄谈大视野,显然有力不从心、好高骛远之感。从事考古专业工作至今,所关注内容尽在欧亚草原之内,视界也尽在欧亚草原之内,困惑莫不于此,思考莫不为此,这也是对多年考古工作探索的一个总结吧。

一

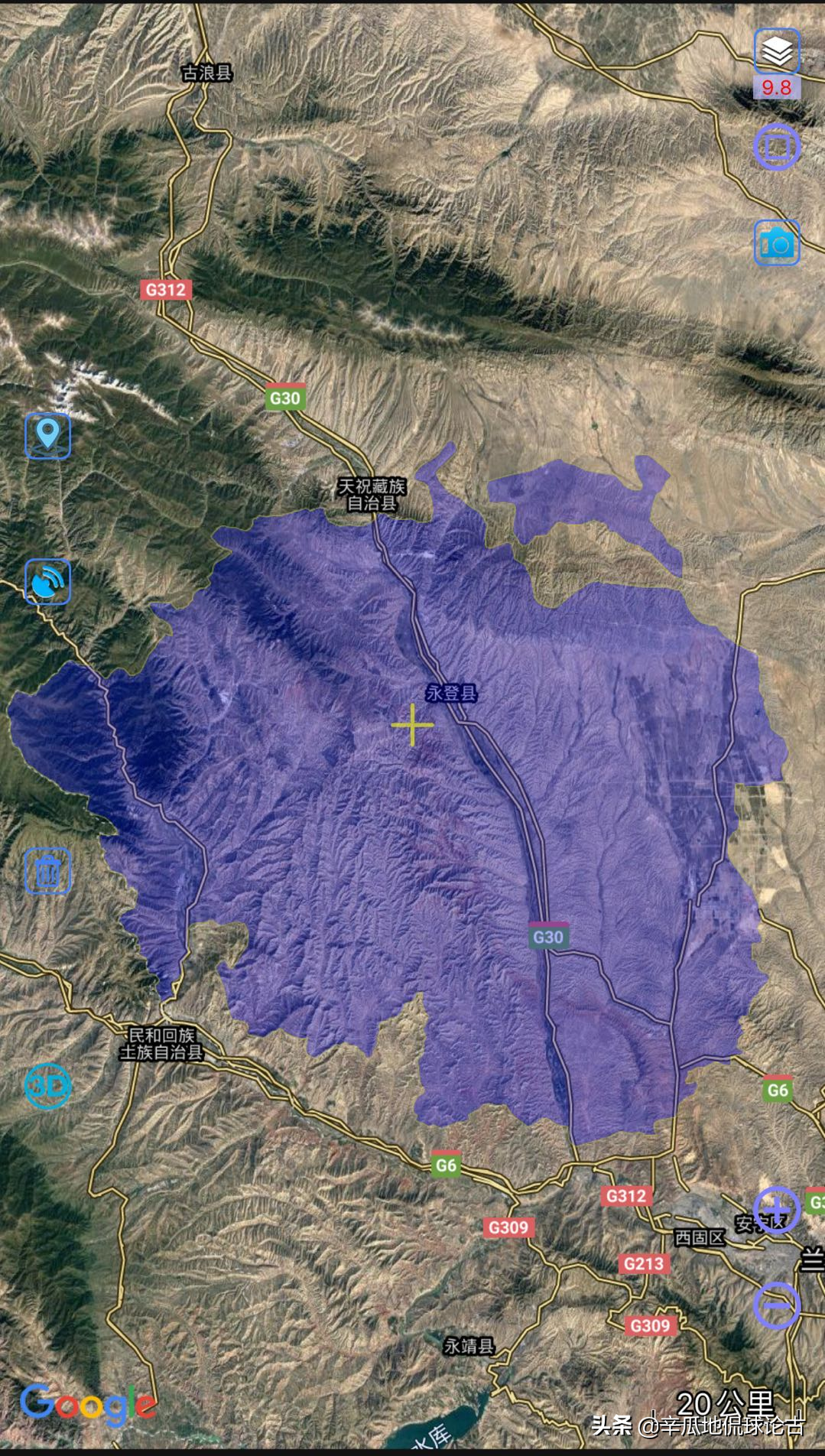

欧亚草原是世界上面积最大的草原。自欧洲多瑙河下游起,呈连续带状往东延伸,经东欧平原、西西伯利亚平原、哈萨克丘陵、蒙古高原,直达中国东北松辽平原,东西绵延近110个经度,构成地球上最宽广的欧亚草原区。根据区系地理成分和生态环境的差异,欧亚草原自西向东分为三个区。西部区西起喀尔巴阡山东麓,东到乌拉尔山南部的草原地带,包括多瑙河下游平原、黑海沿岸低地、第聂伯河沿岸低地、顿河流域、伏尔加河流域和高加索地区;中部区自乌拉尔山东麓到阿尔泰地区,涵盖鄂毕河流域的西西伯利亚草原、哈萨克斯坦草原以及天山南北的草原地带;东部区自阿尔泰东达松花江、辽河流域、包括叶尼塞河中下游流域、贝加尔湖流域、蒙古高原和松辽平原。欧亚草原东部因为地理环境的多样性以及南面具有长时段连续性与伟大转型、具备浓郁农业文明特征的中华文明,使欧亚草原东部区域成为其中比较特殊的部分,这是本文研究的重点区域。

如今,针对此区域的研究越来越多,其中涉及金属器的研究日益突出,有关于金相分析的,国内以北京科技大学冶金史研究所为代表2;关于器物类型对比分析的,以吉林大学、北京大学、中国社科院考古研究所的一些学者为主要力量3,国外则以俄罗斯、德国等国家地区的研究机构为主,对于斯基泰动物纹饰的传播、驯马和骑马技术的起源、马车的发明、游牧文明等方面都做了大量的研究4,国内外学者的研究因此形成了一定程度的互动局面。

关于欧亚草原早期考古学文化的研究回顾中,多数学者认为经过了萌芽期、发展期、成熟期、繁荣期。在这方面,张盟的总结非常清晰5。从资料的积累和研究的全面来看,俄罗斯学者始终占据着欧亚草原考古研究的主导地位,德国、法国、日本、美国的学者也逐渐参加其中,并成为重要的成员。近四十年以来,随着频繁的学术交流以及考古新材料的不断涌现,尤其是中国新疆和内蒙古境内一系列重要遗存的发现与研究,国内学者愈发重视欧亚草原的考古学研究,开始日益重视在欧亚草原背景下探索中国北方草原与中原地区的早期文化交流。综合比较之下,阿尔泰山南麓、蒙古高原南部的研究相对薄弱,主要表现在区域性考古调查、考古发掘规模数量都少于俄罗斯等国家在南西伯利亚、阿尔泰山北麓、萨彦岭的工作;在欧亚草原考古的理论探索上也缺乏新的发展。

欧亚草原早期考古研究中,多数学者从金属器制造及其动物纹饰的角度,认为斯基泰文化影响范围极其广泛,几乎涵盖了整个欧亚草原东部。值得反思的是,金属器因其极强的稳定性,使其延续时间久远,传播地域广远,其纹饰影响因此更加长远,这些因素会不会误导了对于斯基泰文化影响的研究?

文明是一个宏大但非整体性的关于社会、文化和物质生活的概念,它迫使我们去分析那些混合体,即不同文化之间的相互传播与彼此融合6。在此之前有许多关于文明的界定,而且更多地是将文明与国家起源联系在一起来叙述的。我国的学者多数受恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的影响,认同“国家是文明社会的概括”,国家是阶级矛盾不可调和的产物,人类进入文明社会亦即建立了国家这一政治实体。对于农牧文明关系的研究,大部分学者喜欢将游牧经济与农业文明进行比较,这是一种不对称的研究,农业文明应该与牧业文明对应才是。

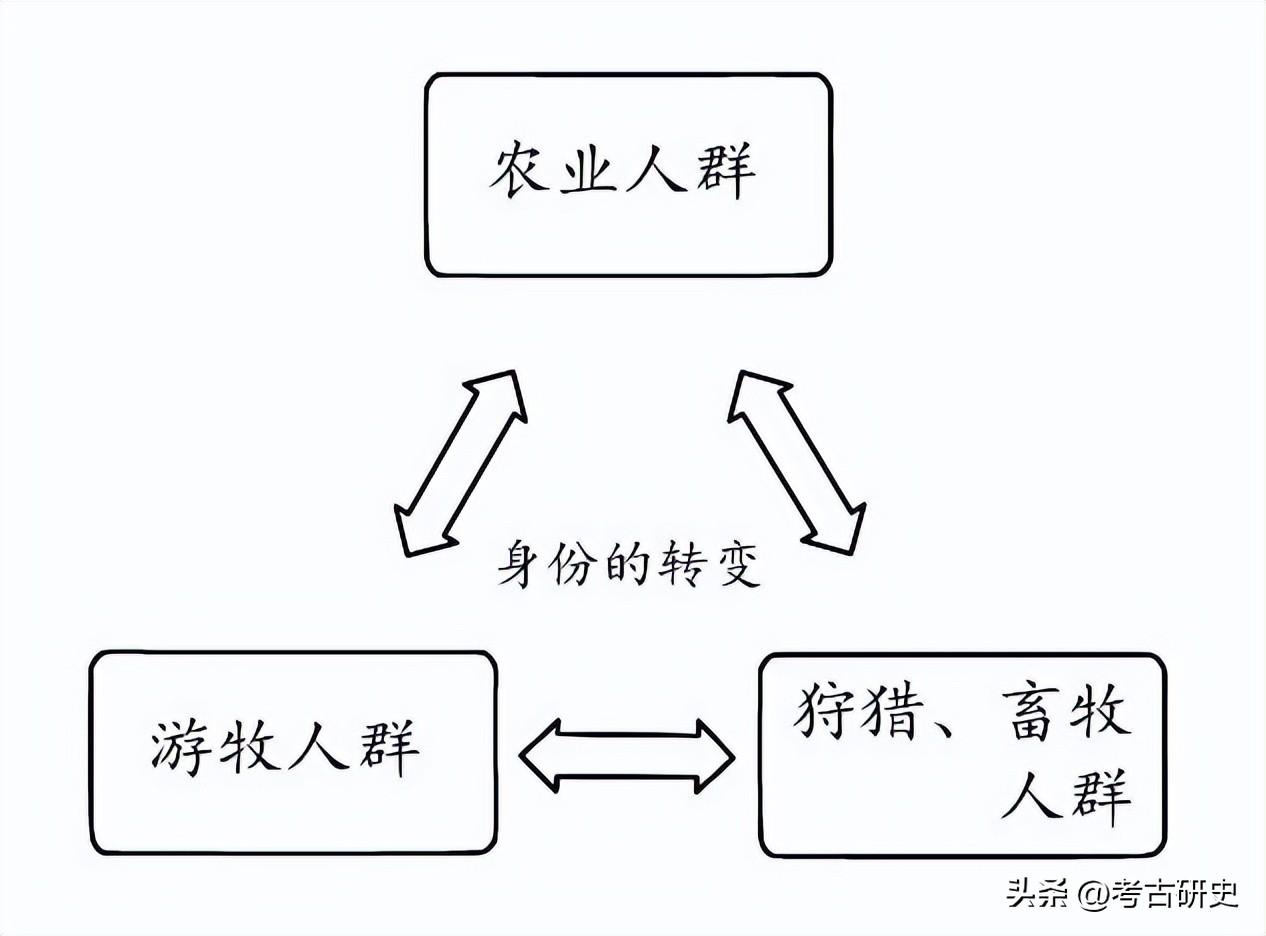

农业文明是一个几乎毫无争议的概念,牧业文明或许因为使用少而让人感到陌生,人们更习惯地使用“游牧文明”,以游牧代替所有的牧业生计方式,畜牧是否也该包括在游牧概念里?这个失误最早或者是因为我国学者在翻译恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》时,把Hirtenstämme即德语“畜牧部落”,当作“游牧部落”。德语的“游牧部落”是Nomadenst amme,英译本中的Pastoral tribes是“畜牧部落”,而Nomadenstämme是“游牧部落”。我国通译Hirtenstämme为“游牧部落”,是词语误译,更重要的是混淆了“游牧”与“畜牧”两种不同的生活方式7。因此,包括畜牧、游牧生活方式,甚至可以涵盖狩猎经济的概念——牧业文明更适合与农业文明相对应(或者牧业与农业相对应)。在文明产生之前,则是农业经济与牧业经济的对应,或者是农业人群与牧业人群的对应。

文化人类学上边界概念的提出并得到众多学者的关注,是在弗瑞德瑞克•巴斯完成(Fredrik Barth)《族群与边界》一书之后的事情。由此,边界逐渐成为常用的概念频繁出现在不同族群、不同文化的研究中,甚至成为一种意识。广义的边界在社会中无处不在,有了前缀定语的边界自然更有清晰的意义。

考古学文化是考古学研究中最常用的概念,考古学者不但将其作为对应人群物质创造与精神行为的综合,也将其作为区别其他人群 的主要依据。每一考古学文化,都有对应人群生活的区域,这些区域之间有的是连在一起的,有的是隔开的。相距不远的,自然就会发生联系。

农业文明与牧业文明的边界存在于历史的长河中,亚欧大陆早期的考古发现对此有许多的契合之处。农业经济形态中产生的中国文明具有长期的连续性和显著的原生性,可谓农业文明之典型,以此与其北方、西方牧业文明相接的边界来研究应具有独特的代表性意义。

离开中国考古学, 欧亚考古学研究的许多课题就难以解决。由于西伯利亚南部几个时期的考古学文化都受到中国和蒙古文化的重要影响, 因此欧亚考古学和中国考古学息息相关。例如, 相当于青铜时代晚期的卡拉苏克文化就与中国商代文化有明显的联系。另一个重要现象是相当于中国晚商至西周时期, 西伯利亚地区开始出现动物主题纹饰, 到早期铁器时代非常流行。它的形成与中国华北地区的考古学文化有什么关系?作为一种艺术风格, 公元前近千纪动物纹饰萌芽于草原地带的最东端—华北和米努辛斯克盆地之间。

德国考古学家帕尔青格:“从某种程度来说,中国永远是欧亚草原的组成部分,尤其是新疆和内蒙古地区;中国历史永远是欧亚历史的一部分。丝绸之路绝不是东西方之间第一条,也不是独一无二的联系纽带。经过一系列复杂战争,到20世纪末,欧亚草原地带被分割成许多小板块,这一地区文化的调查研究也分散零落。因此,对欧亚草原地带及其南部相关文化展开全面而系统的考古调查正是21世纪的使命,中国考古学必将扮演相关的角色。没有欧亚考古学,中国考古学只关心中原地区文化,依然能轻松生存;但要扩大视野,研究边疆考古学文化,搞清中原文化与相邻地区文化的关系,就不能依然故我。同样,离开中国考古学.欧亚草原地带考古学要完成其历史使命则会举步维艰。”

二

从人类发展的历史来看,以采集、狩猎经济为源头的农业文明与牧业文明并不是同时形成的。人们对植物和动物资源的不同认识以及不同的利用方式,或许分别导致了生计方式的分野。农作物的认知与培育带来了革命式的改变,容易储存的食物总量因此快速增长,人口数量也因此得到了长足的增加,“食物的生产,即有意地培育植物食品——尤其是谷类植物,以及驯化、养殖和选择动物,是一场经济革命,是人类学会用火之后的最伟大的一次革命。它开辟了一个更为丰富而且更为可靠的食物来源,使人类依靠自身的能力可以控制并且能够几乎没有止境地扩大生产。由英格兰发生的工业革命的结果来看,这场革命可能带来了人口的激增。” 1928 年,柴尔德( Gordon V . Childe) 在《远古的东方》( T he Most A ncient East )有如此的论述,后来得到了一些学者的批评,认为过度地抬高了农业在人类发展进程中的作用。张良仁最近重新梳理了农业与文明起源的关系8,指出“在探讨文明起源时,必须明确,土地和农业是古代社会主要的财富来源。同等条件下,一个政体统治的土地越多,农业越发达,那么它获得的财富就越多,它的物质文化就发展得越快。这也就是早期文明(如埃及、美索不达米亚、印度和中国)都出现在农业发达的平原地区而不是在铜矿丰富的山区的原因。”

一些学者认为,古代欧亚草原上的经济生产方式经过了四个阶段:全新世的渔猎采集经济;畜牧农耕经济的传播时期;畜牧——农业的混合经济;铁器时代发达的游牧经济。目前的考古材料的确表现出了这样的经济生产方式演变,其中值得注意的是,采集狩猎经济在欧亚草原上延续的时间久远,在其衰落之后,并没有完全消失,只是变成非常次要的经济方式了。

狩猎是一种延续时间久远的生活方式,即便在畜牧、游牧经济高度发达的时期,一些山地、草原边缘地带,仍然生活着一些坚持狩猎为生的人群,他们自给自足的生计方式形成了各自相对独立的生活,在山地中考古调查和发掘发现,为数不少的、零星分布的墓葬显示了狩猎经济的存在9。在此基础上驯化动物产生的畜牧经济,相对于农业来说,发展缓慢,单位面积产出少,承载人口少,而且不容易长久储存。骑马技术产生之前,欧亚草原上畜牧人群的活动能力和范围受到较大的制约,多数情况下,无法抵达草原深处。对于移动能力相对薄弱的畜牧人群,那里是草原猛兽的乐园,人们只能在草原的边缘活动,畜牧业因此受到较大的制约,发展受到限制。这也是为什么欧亚大陆草原和草原森林带更早进入青铜时代,而在社会形态上反而落后于中国中原地区的一个重要原因。在整个青铜时代,金属生产较早地区的社会形态依然是小型村落,没有出现类似于二里头和郑州商城那样大型的都市。社会分化虽然已经出现于村落之间,但是没有形成等级序列,村落内部仍然是平等的。这种社会形态在传统的社会进化序列上还处于部落阶段。反观我国的中原地区,尽管青铜器已经零星的出现于公元前三千年的龙山时代,但迄今还没有见到这个时代的冶炼遗迹。大规模的青铜器生产肇始于二里头时代, 而这时社会形态已经进入国家阶段。

人们在培育农作物过程中,掌握了更多的自然知识,如天文、星相、气候、水文、物候等。规模种植农作物需要更多地劳力在严格的纪律下,按照规定的程序劳作,从而导致社会复杂化,幷因而追求开发控制更多的土地。

开疆拓土成为早期农业人群一种主要的扩张发展方式,也是其首领最重要的功绩。在中国早期的历史文献中,我们更多地看到关于开疆拓土的记载,即便在甲骨文、金文中,也能看到开疆征伐的记述。农业人群最先表现出来的这种极具侵略性的扩张,对处于边界地带的狩猎、畜牧人群无疑是一种强烈的挤压。在此挤压之下,零星分散的狩猎畜牧人群逐渐聚合,并且逐渐集中、选择生活在相对封闭、温暖的山谷中,山谷中水源充沛、草原丰美,畜牧业在这里得到了较大的发展,人口数量得到迅速增长,社会结构随之发生了改变,变得更加复杂,分工更加细致,最终完成了对马的驯化,发明并完善了骑马技术,移动能力发生了质的飞跃,活动范围逐渐扩展到整个欧亚草原,拥有牲畜数量超越了以往任何时期,游牧的生计方式逐渐成为主导,并开始对周边施加影响,这样的山谷在欧亚草原南部山地中大大小小分布较多,可以说是游牧经济的“孵化器”。因为山谷中人口数量的增加,以及移动能力的增强,人们不再停留在山谷中的生活,逐步开始大规模向草原深处进军。这些不同山谷中的人们聚合在一起,崛起成为欧亚草原上一支新的、生机蓬勃的力量。

移动能力的快速迅捷,使承继各自不同文化因素的多种游牧人群在欧亚草原上碰撞交汇,形成具有多样性、复杂性的文化。游牧文明形成之后的欧亚草原,文化交流的范围更加广泛,更加深远。游牧文明形成的时期正是中原的春秋战国时期,这是一个值得研究关注的时期。日益增强的游牧文明逐渐向南传播,在一些临近的考古发现中可以看到这种现象,甘肃张家川马家塬战国墓地是一处典型的遗迹10。春秋战国时期游牧文明与农业文明的互动并不强烈,但自此拉开了序幕,双向的互相影响深远。游牧人群使用的金属牌饰,源自中原制造,仅仅是其中一个并不十分突出的现象11。

三

已经相对成熟的农业文明与崭新的牧业文明开始新的一轮碰撞,趋于守成、保守的农业文明与充满活力的牧业文明角色发生了转换,在牧业文明的挤压中,寻求新的突破,以期改变被动的局面。

碰撞过程中,农业文明与牧业文明各自产生的哲学与社会意识也都有其自身的发展,农业文明由起初的开疆拓土逐步转变为精耕细作,提高生产效率,由最初的积极进取转变为稳健、固守;尽量避免劳民伤财的战争,内部逐渐强大的消化机制使各种源自不同文化的因子趋同融合,成为农业文明一部分,不断扩张的追求逐渐被排斥,和平相处成为社会意识形态中主要的理念,追求秩序化、大一统的观念渐渐形成并获得认同,同时因为对边界的敏感认知而具有蛮夷差别、正统之类的区分。牧业文明因其新获得的强大移动能力带来的丰厚收益,刺激了其更多更大的追求,因为天气变化或者其他相关因素导致食物短缺的困难成为一种扩张侵略的动力。研究表明,气候的恶劣变化,对牧业经济的影响更大,牧业人群更加难以适应,这意味着持续的恶劣天气变化,会导致武力更强的牧民成为农民的威胁12。促使牧业文明不断向农业文明冲击施压。在此条件下产生的社会意识,更多地以利益为基准来考虑其他问题,牧业文明内部不同文化的聚合更多是短期的,不同文化因素更多地叠压在一起,而不是完全地融合,或者说来不及融合就有了新的因素注入。这一时期在广阔草原上发生的所有事件,都因此有了可以理解的诠释。

处于农牧文明边界地域的各种考古学文化,因此也持续发生了改变,不同文化因素的频繁叠加使其表现出显著的多样性、复杂性特点。牧业文明形成之前的各种文化会同时出现在早期铁器时代的一种考古学文化中,这种现象既有单一文化因素的传承,也有多种文化因素的传播,诸如动物纹饰金属器的的流传,因其稳定、不易损坏的特点,流传时间久远,辗转流传地域广泛,成为欧亚草原历史长河中醒目的一种现象,因其醒目,关注研究的学者的也多,其中也有仅以动物纹饰流传来代替其他文化因素的情形。

童恩正先生提出的的“半月带”13与欧亚草原上农牧文明边界一地域有较大程度的吻合,对此研究有着重要的启迪。他根据对细石器与石棺葬的分布与研究,得出“青海的祁连山脉,宁夏的贺兰山脉,内蒙古的阴山山脉,直至辽宁、吉林的大兴安岭,而在(青藏)高原的西南部,也有几道山脉向南延伸……构成了古代华夏文明的边缘地带。”从今天来看,这种观点仍然有其合理的成分。随着考古发现的不断增加,细石器与石棺葬的分布远远超过了当时的情形,在新疆天山南北、阿尔泰山南麓都有较大数量的发现,其中石棺葬的种类也更为丰富,时间跨度也大。这条半月带是否更加宽泛?大量边疆考古研究成果的涌现,更加细化了对于农牧文明边界的理解。英国考古学家杰西卡·罗森(Professor Dame Jessica Rawson)总结以往研究研究成果,提出了“中国弧”的概念,北起东北三省和赤峰地区,经内蒙古河套、陇东、青海东部、川西,连接西藏东部与云南。在其西侧,古代文化发展的步伐与欧亚大陆中心地区趋同。在其东侧,古代中国以独特的面貌示人,踏着不同于欧亚草原的发展步伐。“中国弧”是东西方交流的纽带。

事实并不如此,红山文化、夏家店文化、兴隆洼文化、齐家文化、二里头文化、切木尔切克文化、焉不拉克文化等这些欧亚草原东部主要的史前考古学文化与阿尔泰山北麓、南西伯利亚等地的14阿凡纳谢沃文化、奥库涅夫文化、安德罗诺沃文化、卡拉苏克文化、巴泽雷克文化之间的关系通过考古发现及其研究逐渐显示出来。一些文化因素被一以贯之地流传开来,并成为考古学家论及文化传播的主要依据。

具体而言,辽宁、内蒙古、陕西北部、新疆、甘肃地区的一些考古发现确定了这条边界的存在和大致的范围。从大兴安岭经甘肃北部到新疆东部、阿尔泰山和天山南北,都发现有大量的制作风格相近的细石器,石棺墓在这一带也有发现,鹿石、石人在阿尔泰山、蒙古高原都有分布。在这一地域青铜时代到早期铁器时代时代的考古学文化更具有多样性、复杂性,许多文化因素来不及消化就叠加上了新的文化因素15。表现出的文化交流更加频繁,更加激烈,更加惊心动魄,这里的文化交流是最精彩的,也是最引人关注的。

早期的二次互动在新石器时代至两汉时期最为明显,农业文明首次以开疆拓土方式对周围明显的挤压与侵略是在新石器时代中晚期。边界区域的采集狩猎人群有一部分融入了农业文明,一部分向山区迁移,在一些冬季温暖的山谷里,逐步融合,畜牧经济得到进一步的发展壮大,随着马的驯化以及骑马技术的发明,移动能力获得质变。

农牧文明之间边界互动的另外一个表现就是,边界之中一些人群身份角色的转变,农业人群与牧业人群(狩猎畜牧和有游牧)可以互相转变。在实际的生活中,互相转变也意味着一定限度的身份认同,他们之间并没有互相看低和歧视对方的生业方式,而是随着环境等具体情况的变化,采取了灵活实用的选择。这也是互相包容的体现之一,因此在文化上也有鲜活的表现。边界两边的统治者出于管理的需要,设置并强化了边缘与中心以及“他者”与“我们”的区别。所以,长城的出现,既是政治因素导致边界固化的结果,也是互动趋势下的选择。而欧亚草原中农牧文明边界互动的集中表现,是贸易网络的持久存在,即便有更多更大规模的冲突,似乎并不能完全阻隔贸易的彻底终止。丝绸之路则是这个贸易网络的代名词。

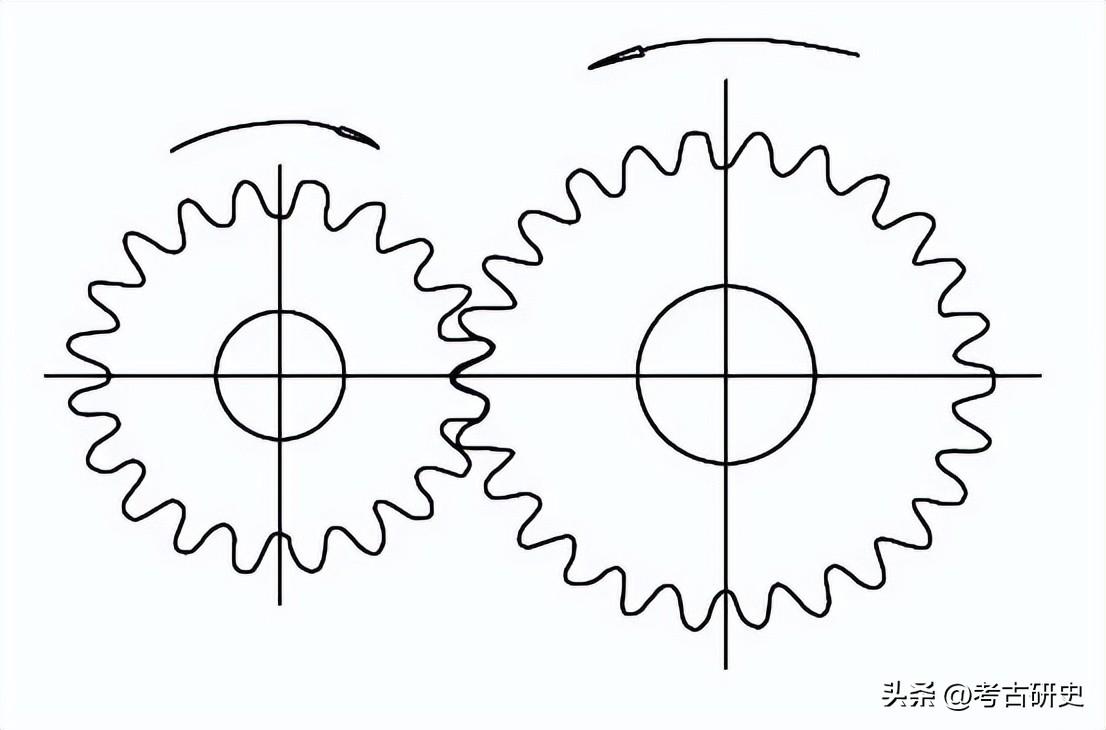

但是,边界客观存在的形式,并不是以一条可以清晰看到的直线存在的,它是以各种体现农牧文明二重性的考古学文化等更多的具象来展现其存在的。通过对这些考古学文化的研究,我们便可以看到这条边界在历史进程中运动的振幅,可以看到这条边界在两边的嵌入和交错。可以形象地说,这条边界就像是两个齿轮咬合的界线,齿轮之间互相的挤压,推动了齿轮的运转;而齿轮内部运转方向的确立,发动了齿轮的运转。这在农牧文明边界的发展中,有着一样的表现。二者之间的相互促进,一定程度上推动了各自的发展,牧业文明以其强大的移动能力,最终以成吉思汗的忽而崛起,遽尔衰落而走向没落,由单纯演变为更复杂的文明,农牧文明的边界逐渐变的模糊不清,而各自的传统则深深浸透在对应人群的血脉中,在世界变迁的大潮中,逐渐互相学习,变化适应,步入现代化的潮流里。

欧亚草原这片广大地域中,有草原、山地、森林、荒漠、绿洲,水系,利于最初采集狩猎人群生存。森林、草原、山地是这些人最频繁的活动区域,各种考古学文化在此汇聚、碰撞,演变出波澜壮阔的历史画卷。我们对于牧业文明与农业文明之间互动的历史可有一种新理解。这并非是一个孰胜孰负的历史,也不是一个龙争虎斗的历史。而是,被隔绝于边界两边的种种政治群体,以分享、竞争生存资源,最终互相促进的历史。边界互动产生的蓬勃动力,促进了两边各自的发展和繁荣16。

中华文明处于亚洲东部,在早期的发展形成过程中,由于其自身强大的消化能力(兼容并蓄),与周边的互动(不仅仅与欧亚草原)成为其持续充满活力、具有长时段连续性和伟大转型特殊性质的不竭动力,也促使其形成了“八方辐辏、融合超越、生生不息”的独特体质17。

来源:中国考古学会丝绸之路考古专业委员会、宁夏文物考古研究所、西北大学文化遗产学院编,罗丰主编《丝绸之路考古》第四辑,科学出版社,2020年,第21-28页。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001