中国西北早期马匹骑乘的证据

中国西北早期马匹乘骑的证据

李悦 马健等著

吴祎 李悦 刘欣恬 王倩雯译*

引言

家马役使对欧亚大陆古代社会、政治、经济面貌具有重要影响[1]。马匹骑乘加速了跨大陆的人类迁徙与文化交流,改变了战争形式与策略,在一定程度上促进了早期骑马帝国的扩张,对欧亚大陆的社会政治产生了深远影响[2]。在中国,历史文献中有关骑乘行为出现的最早确凿证据为公元前307年赵武灵王“胡服骑射”[3]。同时期的其他国家也大力发展骑兵,这促使了中国古代战争形式的改变[4]。骑兵在政治争端与社会经济发展中也发挥了重要作用,是秦汉帝国(公元前221年至公元220年)崛起的关键[5]。这些重要变化使得中原王朝对高质量骑乘马匹的需求日益增长。此外,马匹在公元前2世纪末丝绸之路贸易的形成与发展中扮演了重要角色[6],丝绸之路的开辟开启了东西方经济文化的长期交流[7]。

因此,认识马匹骑乘何时何地在中国出现,对于理解早期帝国的兴起和跨欧亚大陆贸易的巩固具有重要意义。除了零星的历史记载显示马匹骑乘行为在丝绸之路形成之前就已存在[8]以及与骑马有关的人工制品(如马具、裤子)的发现[9],我们仍然缺乏有关马匹骑乘技术在中国出现的直接证据。对马骨的动物考古分析能为我们辨识骑乘行为提供有力的直接证据[10]。,但国内对该问题的研究还很少[11]。本文对新疆东天山地区石人子沟遗址与西沟遗址出土的八具马骨进行分析,这些骨骼遗存对于探讨马匹骑乘行为的出现,理解欧亚大陆古代东西方文明交往与中国早期帝国的形成有重要意义。

一、石人子沟遗址与西沟遗址

石人子沟遗址与西沟遗址位于新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县(图一)。石人子沟遗址地处东天山北坡、海拔2000-2200米的冰碛山丘和冲积扇上[12],多年来的考古调查与发掘清理了大量的石筑高台、房屋、墓葬等遗迹[13]。2012年对西沟遗址1号墓进行了抢救性发掘,该墓在形制与葬俗上与石人子沟遗址早期铁器时代的墓葬相似[14]。研究表明,石人子沟遗址可能与牧业人群的王庭有关[15],埋葬习俗、人工制品上的动物图案也与巴泽雷克晚期文化特征接近[16]。独特的地理位置及其与公元前一千纪时期牧业人群的密切关系使石人子沟遗址与西沟遗址对于理解欧亚大陆古代经济、社会、文化的交流与互动有重要意义。

图一 石人子沟遗址、西沟遗址及文中主要遗址位置图

二、石人子沟遗址与西沟遗址的马骨遗存

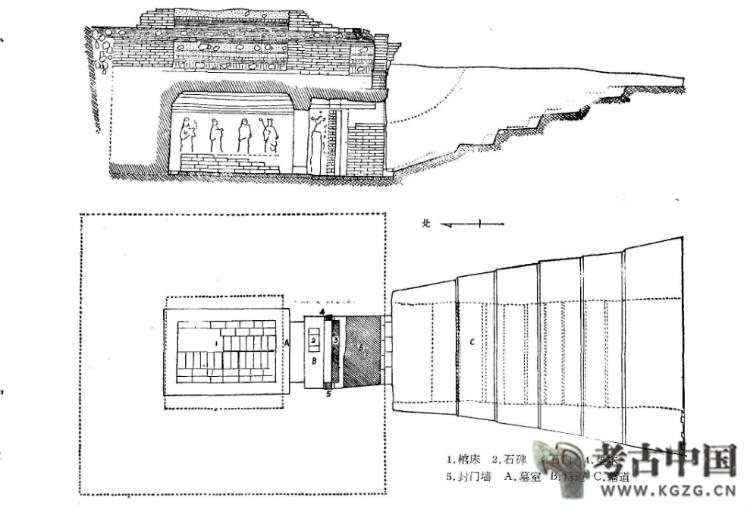

本文研究的八具马骨出土于石人子沟遗址与西沟遗址的墓葬与殉马坑(图二)。墓葬一般由地上石封堆与地下墓圹构成,马骨出自墓坑(如石人子沟遗址M001、M002、M011、M012)或墓坑北侧的生土二层台(如西沟遗址M1)。殉马坑地表也有石封堆,马骨出自封堆下方的坑中。

图二 石人子沟遗址M012K2(左上)和M011出土的马骨(右上);西沟遗址M1K1(左下)和M1(右下)出土的马骨

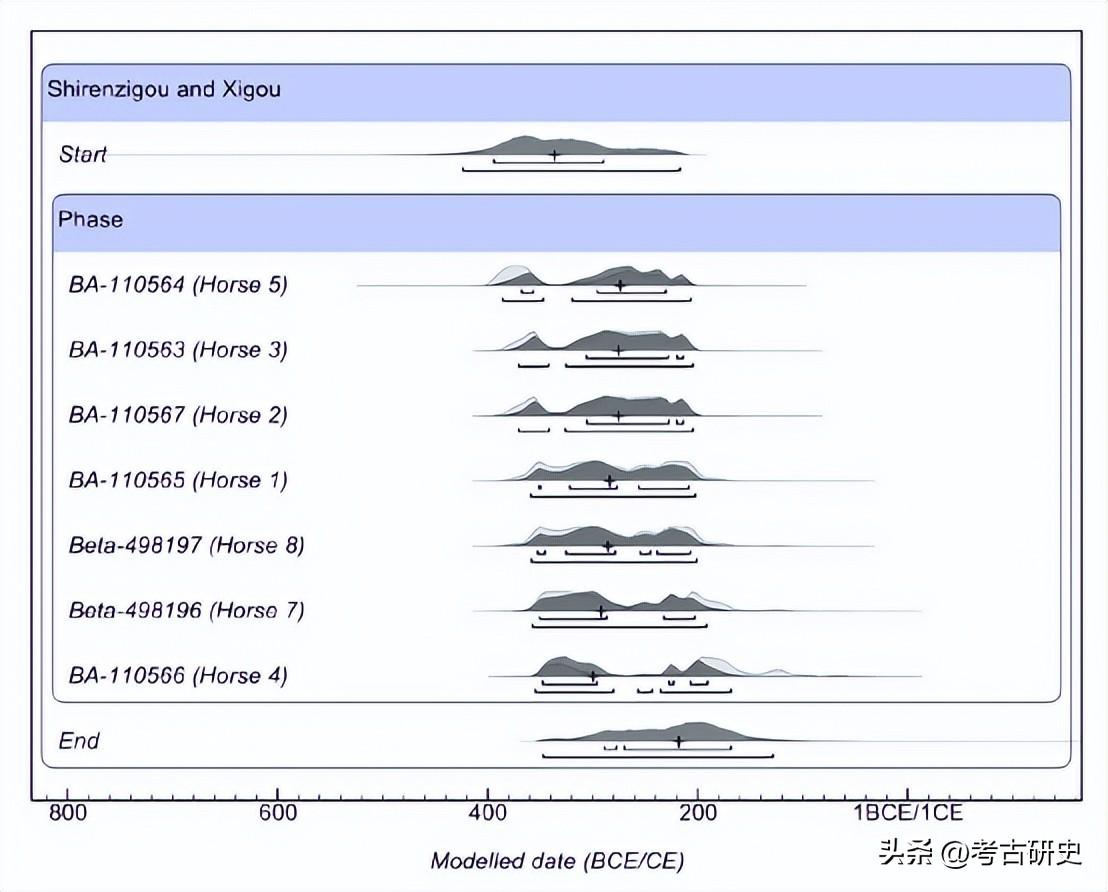

除西沟遗址一匹马(马8)的头骨和石人子沟遗址一匹马(马6)的部分上颌骨缺失外,其他六匹马的骨骼保存较完整。根据骨骺愈合[17]、牙齿萌出[18]、门齿形态[19]以及臼齿齿冠高度[20]判断马的年龄。根据犬齿的存在与否及其数量[21]判断马的性别(表一)。通过马骨的形态和异常现象了解遗址居民对马匹的役使情况。对七匹马进行了碳十四测年,测年结果见图三。

表一 石人子沟遗址与西沟遗址出土马匹的年龄与性别

(缩写:DE-牙齿萌出;IM-门齿形态;CH-齿冠高度;EF-骨骺愈合)

图三 石人子沟遗址与西沟遗址出土马骨的碳十四测年数据

三、骨骼形态分析

(一)脊椎异常

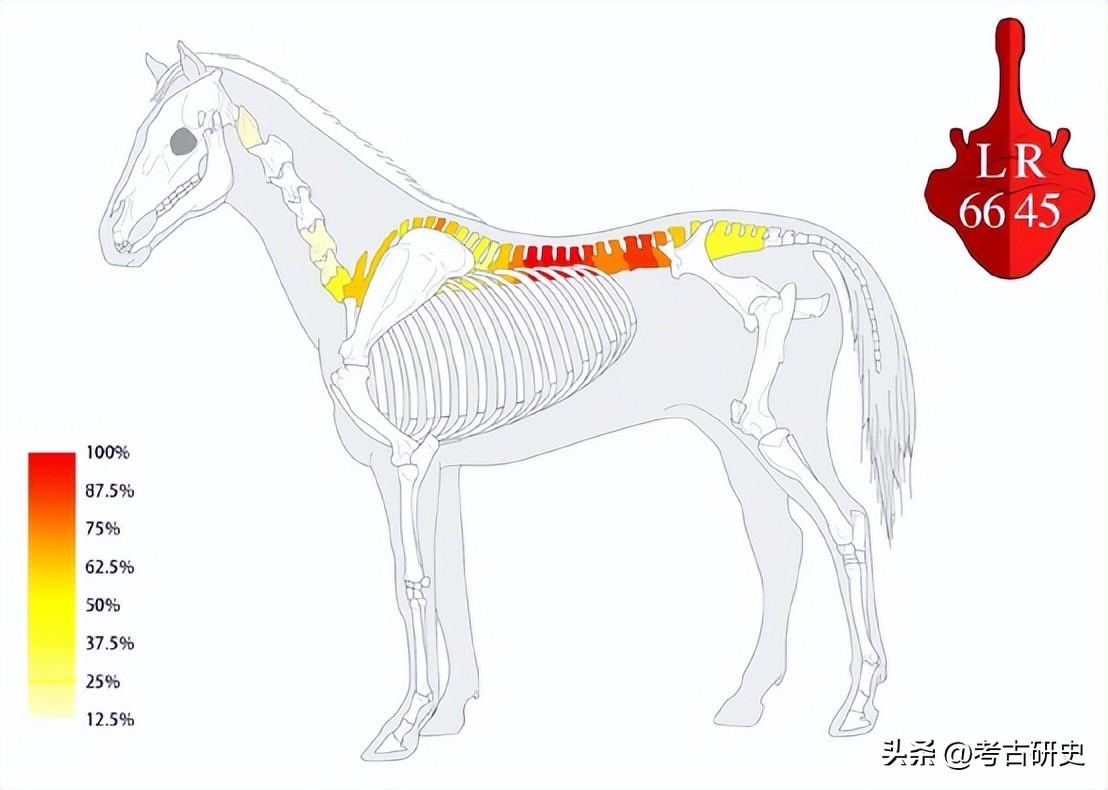

八具马骨保存的243件脊椎中有157件出现不同程度的异常。这些异常可分为四类:骨质增生、脊椎融合、骨骺上的水平裂缝和棘突背侧相压/相接。我们统计了椎骨异常的出现率(图四)[22]。结果显示,脊椎异常最常出现在第14-17节胸椎,其次是第3-5节腰椎,第1-7节胸椎上的出现率相对较低。颈椎与中间部分的胸椎较少出现异常。

图四 脊椎异常的出现率及脊椎异常现象分布的不对称性(底图取自Barone[23])

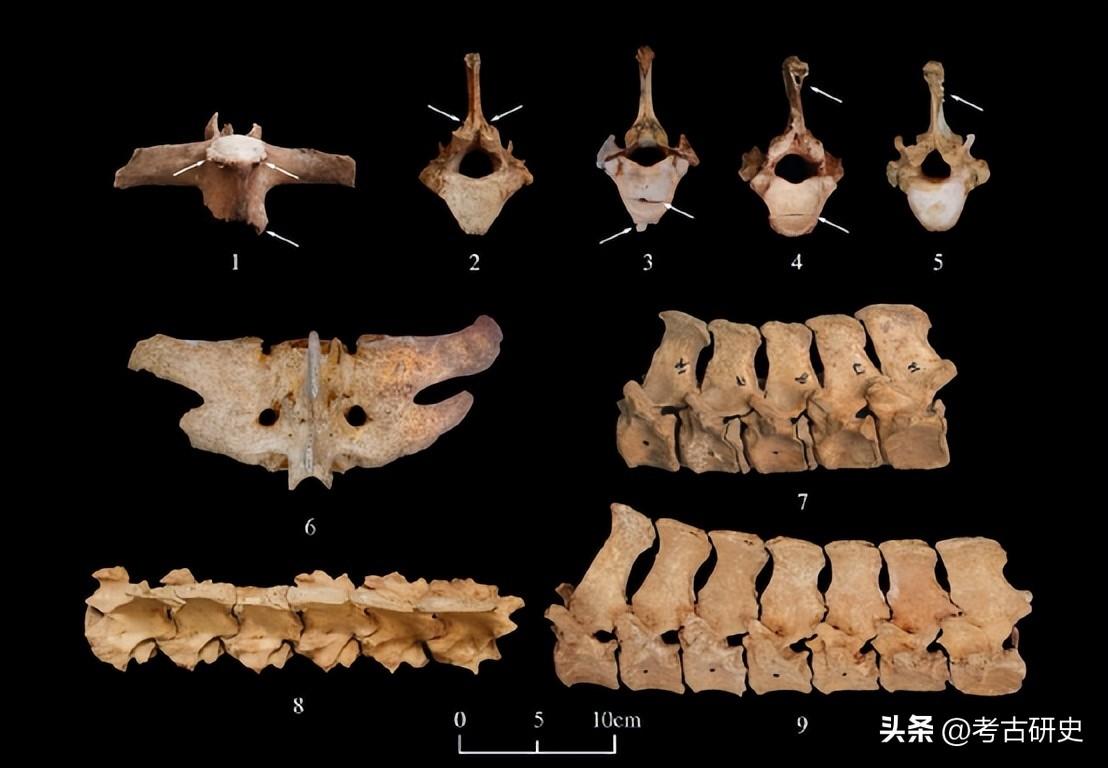

石人子沟遗址与西沟遗址马脊椎的椎体、关节突、肋凹面等部位上发现了骨赘。除第2-4节颈椎外,所有脊椎都存在至少一处骨赘。骨赘最常见于第12节胸椎至第4节腰椎之间,第7节颈椎与第7节胸椎之间(即马肩隆)也表现出较高的骨赘出现率(图五,1-3)。脊椎融合是椎体、关节突和横突相接处的融合。脊椎融合经常出现在石人子沟遗址与西沟遗址马匹的腰椎上,特别是第5-6节腰椎(图五,6)。骨骺上的横向水平裂缝主要见于末端胸椎(即第13-18节胸椎)。不规则的波浪形断裂未穿透椎体。这些裂缝平均长22毫米,最大宽度为0.61毫米(图五,3-4)。棘突背侧的相压/相接现象主要见于第13-18节胸椎(图五,4-5),棘突背部前后侧出现严重变形(图五,7-9)。

图五 石人子沟遗址与西沟遗址出土马匹的脊椎异常现象

就频率而言,骨赘的形成是石人子沟遗址与西沟遗址马匹脊椎最常见的异常现象,其次是棘突背侧相压/相接。脊椎融合、骨骺上的水平裂缝则不常见。就单个马匹而言,脊椎异常现象的分布具有不对称性,主要见于关节突、肋凹面等处。除一匹马不明显外,其余七匹马均是左侧脊椎异常的程度更为严重。

(二)头骨上的变化

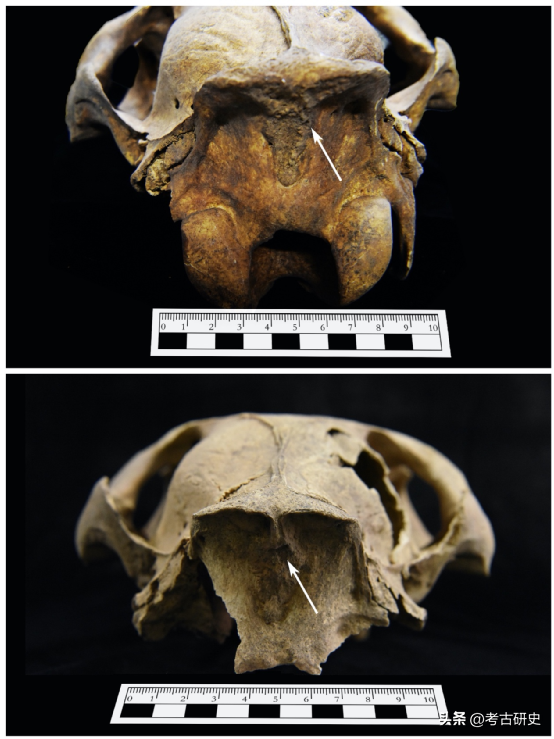

六匹马的颌前骨上发现了与役使、佩戴马具有关的凹槽,其中有两匹马保留了左、右颌前骨,另外四匹马仅保留了一侧颌前骨(图六)。颌前骨近中面凹槽的深度为0.25-1.09毫米,远中面凹槽的深度为0-0.95毫米。六匹马的头骨均保留了枕骨(图七),其中五匹的骨化程度为“3分”或更高。马7的枕骨有非常明显的新骨形成(“5分”),这常见于骑乘用马[24]。

图六 马5(上)与马3(下)右侧颌前骨上的凹槽

图七 马5(上)与马7(下)枕骨的新骨形成

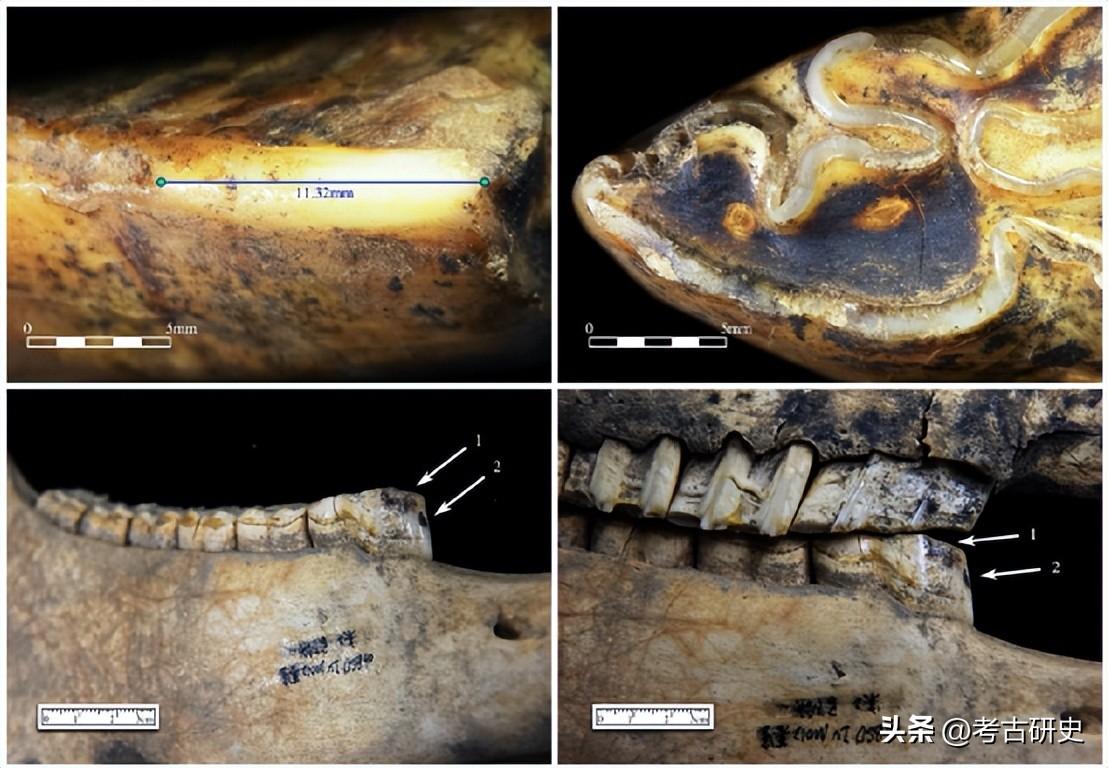

六匹马的下颌第二前臼齿与齿隙保存完好。下颌第二前臼齿牙釉质/齿质的暴露呈细长带状[25](图八)。马3的左、右下颌第二前臼齿表面有明显的黑色椭圆形磕疤(图八),其中右侧磕疤的尺寸为4.73×2.44毫米,左侧为3.54×2.25毫米。

下颌第二前臼齿咬合面上出现的斜面通常与马衔的使用有关[26],但除了人类活动会导致这一现象外,也可能与先天性咬合不正有关[27]。石人子沟遗址与西沟遗址有五匹马的下颌第二前臼齿咬合面磨成斜面。在咬合状态下,马3和马5的下颌第二前臼齿仍与对应的上颌第二前臼齿存在明显的斜面,这就不能简单地用咬合不正来解释。马6由于缺失相应的上颌第二前臼齿,故无法观察咬合情况。这种上下第二前臼齿同时磨耗的情况曾见于东亚铁器时代的其他骑乘用马上[28]。

此外,石人子沟遗址与西沟遗址的所有马匹均未表现出“格里夫斯效应”,即牙齿因自然磨蚀引起的牙釉质与牙骨质的不均匀损耗[29]。与中亚地区青铜时代、铁器时代马匹[30]类似的是,石人子沟遗址与西沟遗址出土马匹的齿隙没有明显的骨化变化,只有一匹马(马1)存在轻微变化(即Bendrey评分体系中的“2分”[31]),有两匹马(马3和马4)的齿隙较为粗糙(“1分”),另外四匹马的齿隙上无任何变化(“0分”)。

图八 马7(上)与马3(下)下颌第二前臼齿的变化

(一)利用脊椎病理学区分骑乘与牵引

虽然区分骑乘用马与牵引用马比较困难,但已有研究表明古代骑乘用马在末端胸椎和腰椎上比现代未被骑乘的马表现出更多异常[32]。Levine[33]将公元前7世纪陕西凤翔孙家南头墓地高等级墓葬中用于挽车的马与骑乘用马进行了比较,发现古代骑乘用马的脊椎异常现象多见于末端胸椎和腰椎,因为人类骑马产生的压力主要由马匹的这些部位承载,而孙家南头墓地车马坑出土马匹脊椎上骨骺裂缝和棘突背侧相压/相接的现象极少或完全不见。更重要的是,孙家南头马匹的末端胸椎,即放置马鞍和骑乘者骑坐的区域未见明显异常,这与骑乘用马的情况有很大区别。石人子沟遗址与西沟遗址出土所有马匹的末端胸椎和腰椎都存在比较严重的脊椎异常,说明它们应被用于骑乘。

(二)石人子沟遗址与西沟遗址骑马的骨骼形态学证据

石人子沟遗址与西沟遗址出土马匹的末端胸椎和腰椎异常现象严重,这与欧亚大陆考古遗址出土骑乘用马的脊椎异常现象相似[34]。石人子沟遗址与西沟遗址的所有马匹都存在骨质增生,其中六匹马有棘突背侧相压或相接的现象。这些异常现象的发生可能与年龄增长和先天性疾病等因素有关,但最有可能与骑乘施加的持续性外力有关[35]。这些现象与俄罗斯阿克阿拉哈墓地(Ak-Alakha)[36]发现的巴泽雷克文化马匹相似,但石人子沟遗址与西沟遗址出土的马匹还存在棘突背侧前后的严重变形。

脊椎融合最严重的情况有时被称为“竹节状脊椎”,即许多胸椎和腰椎融合成一个整体[37]。匈牙利考古遗址出土的一具公元5-6世纪的马骨就存在明显的“竹节状脊椎”,即17节椎骨融合在一起[38]。虽然其他因素可能也会产生该现象,但对年龄较小的马来说,胸椎和腰椎连接处的脊椎融合很可能是由持续性压力引起的。此外,脊椎骨骺上的水平裂缝也与骑乘有关[39]。例如,阿克阿拉哈5号墓地(Ak-Alakha 5)[40]、阿尔然2号墓(Arzhan 2)[41]出土的早期铁器时代马匹的末端胸椎上就存在此类异常现象。

此外,石人子沟遗址与西沟遗址马骨脊椎异常现象分布的不对称性应与马匹骑乘时的负重差异有关。具体而言,马骨脊椎异常左侧多于右侧的现象可能是骑乘者经常从左侧上马并用左手拉动缰绳控制马匹(这是中亚部分地区的重要传统[42])的结果。

头骨形态的证据也表明石人子沟遗址与西沟遗址的马匹曾被役使。用于役使的马往往会在颌前骨边缘形成更深的凹槽,这可能是马辔头施加压力引发相关软组织变化的结果[43]。石人子沟遗址与西沟遗址马匹的颌前骨近中面凹槽的测量值为0.25-1.09毫米,位于野生、骑乘用马测量值的范围内[44],但部分标本上有0.65毫米甚至更深的外侧凹槽,这在未被骑乘的马匹上很少见[45]。马4和马7枕骨鳞部的明显骨化也可能与骑乘有关[46]。此外,石人子沟遗址一座墓葬中墓主与马共出的情况且人骨与马骨均存在与骑马相关的骨骼异常现象则进一步证实了石人子沟遗址与西沟遗址的马匹用于骑乘。

虽然本文仅研究了石人子沟遗址与西沟遗址出土的八具马骨,但这是两处遗址迄今出土的全部完整马骨。结合对与两处遗址同时期的托背梁遗址马骨的初步观察,我们认为东天山地区在公元前4世纪前后广泛存在骑马和骑射行为。

(三)从骨骼形态推断马具的使用

石人子沟遗址M001出土马匹的第二前臼齿最前端有明显的、呈近长方形的牙釉质/齿质暴露,已有研究表明这与金属马衔的使用有关[47]。值得注意的是,M001出土的铁马衔也证实了这一点。马3下颌第二前臼齿的特征可能也与金属马衔的使用有关。石人子沟遗址与西沟遗址马匹齿隙的骨化程度较轻,这与东亚地区青铜时代、铁器时代乃至现代马骨的特征基本一致,说明金属马衔对下颌骨的影响可能较小[48]。综上所述,石人子沟遗址与西沟遗址的牧业人群曾经使用了金属马衔,而马骨上发现的颌前骨横向凹槽则可能与硬质马镳的使用有关[49]。

马匹末端胸椎上的脊椎异常很可能是骑马时长期使用鞍垫的结果。在框架马鞍出现之前,中亚地区的早期马鞍一般由两个皮垫与一个未加衬垫的皮条组成,直接置于马的胸椎上。这种设计使马的末端胸椎承受了来自骑乘者的巨大压力,巴泽雷克文化马匹脊椎的严重损伤就是证明[50]。鄯善县苏贝希遗址曾出土一件鞍垫马鞍,该遗址虽然没有测年数据,但文化遗存的面貌表明其应与石人子沟、西沟遗址大致处于同一时期[51]。脊椎病理学、考古学的比较研究表明石人子沟遗址与西沟遗址可能也存在类似的鞍垫。

石人子沟遗址M013男性墓主的右手下还发现了15件骨镞(单翼和双翼)。骨镞的长度为53.42-86.67毫米,平均长度为66.4毫米。这在一定程度上表明石人子沟遗址的牧业人群可能从事骑射活动。东天山地区同时期遗址中也发现有类似的骨镞,但已发表资料且保存完好的标本数量很少[52]。虽然该地区也发现了青铜箭镞,但出土青铜箭镞的遗址并无马匹骑乘的直接证据[53]。

在缺乏历史文献记载的情况下,对石人子沟遗址与西沟遗址出土马骨的动物考古学研究为东天山地区早期铁器时代的马匹骑乘、骑射提供了直接证据。当时的牧业人群可能利用金属马衔控制马匹,使用硬质马镳和软垫马鞍。

马匹骑乘在公元前一千纪晚期可能已经成为东天山地区牧业人群生活方式的重要组成部分。动物考古学研究表明,石人子沟遗址与西沟遗址出土的马匹曾被役使,遗址居民可能也从事骑射活动,东天山地区是骑马技术从阿尔泰山地区向中国北方传播的关键区域。优质马匹、骑乘技术以及新兴的骑兵力量在秦汉帝国的建立过程中发挥了重要作用,骑马技术也在一定程度上促进了早期帝国版图的扩张以及西北边疆地区定居人群与牧业人群之间的持续交往,为丝绸之路沿线贸易、交流的稳定与发展奠定了基础。

马匹脊椎与牙齿的动物考古学研究以及马头骨的三维扫描均在西北大学文化遗产学院动物考古实验室完成。使用Bartosiewicz、Levine等人的方法[54]鉴定、记录并分析马匹的脊椎异常,脊椎异常出现率以百分比的形式表示。对于脊椎异常现象分布的不对称性,仅记录左右侧异常现象严重程度明显不同的标本。

观察与分析每匹马头骨上(包括枕骨、鼻骨和颌前骨)与役使有关的变化。使用NextEngine三维扫描仪扫描并建立所有马头骨的三维模型。记录鼻骨上的凹槽,并根据Taylor等的方法[55]测量两侧颌前骨上凹槽的最大深度。如果左、右颌前骨两侧均有凹槽,在对比时使用最大值。观察枕骨新骨形成的形状和尺寸,依据Bendrey提出的标准[56]确定每匹马的分值(1-6分),并将结果与已发表的野生、家养马匹的数据进行比较。根据Anthony等[57]、Brown与Anthony[58]的方法观察下颌第二前臼齿的形态变化。根据Anthony等[59]的方法测量咬合面斜面。使用NIKON SMZ25体式显微镜对下颌第二前臼齿的牙釉质/齿质暴露拍照并测量。根据Bendrey提出的不同程度新骨形成与缺失的评分系统[60],观察并记录下颌骨齿隙的变化。

石人子沟遗址出土马匹(马1-马5)的碳十四测年由北京大学加速器质谱实验室完成,西沟遗址出土马匹(马7-马8)的碳十四测年由Beta Analytic实验室完成。使用OxCal v4.3.2[61]和IntCal13校正曲线[62]进行测年数据的校正与贝叶斯模型的建立。

说明:因杂志体例和篇幅要求,本文未列出附表和附图等内容。因语言表达差异,翻译时对原文内容略有调整。如读者对文章内容感兴趣,可查阅原文。

来源:李悦、马健等:《中国西北早期马匹骑乘的证据》,《丝绸之路考古》第五辑,科学出版社,2022年1月,页27-35。

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000