陈朝云:商代聚落模式及其所体现的政治经济景观

目前,关于聚落的研究在考古学界是一个热点问题,也倍受历史学界的关注。尤其是对于文献记载匮乏、而在历史研究中又十分重要的商史,通过聚落研究以匡正文献记载、复原商代社会基本面貌就显得更为重要。虽然现在在商文化分布区内已发现了许多大小不同、性质各异的聚落遗址,但这些聚落构成怎样的组织体系?大小不同的聚落之间究竟如何发生关系?聚落构成和分布体现了怎样的社会政治经济景观?对于此类问题虽有学者已做过一些初步的研究,但一般仅限于个案研究,并没有从总体去把握这个问题。当然,今天我们探讨这个问题,由于受资料的限制,许多问题还不可能得到十分准确的解答,但若参考古代文献和甲骨文资料并辅以考古资料进行多层次的分析,似可从中得到一点启示。

一、商代聚落模式探究

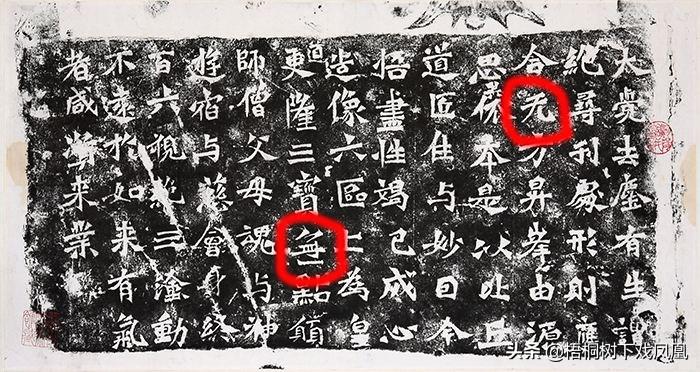

在商代甲骨卜辞中,商代聚落统称为“邑”,而商代奴隶制国家度地立邑以治其民,立邑目标在于“执度度地,居民山川沮泽”,“明居民之法”。[1](《书序上》,孙星衍疏)因此作为居民聚居体,聚落在商代具有普遍意义而受到统治者的重视。《吕氏春秋·恃君》云:“群之可聚也,相与之利也,利之出于君也,君道立也”,“立君利群”的政治内容,是商代集群聚居与原始聚落的主要区别所在。《礼记·王制》云:“凡居民,量地以制邑,度地以居民,地邑民居,必参相得也。无旷土,无游民,食节事时,民咸安其居。”《尉缭子·兵谈》云:“量土地肥跷而立邑。”可见聚落非自然形成,一般经过人为有计划的规度。《周礼·地官》里宰“掌比其邑之众寡,与其六畜兵器,治其政令”,正说明聚落是阶级社会产生和国家出现以后,被赋予深刻政治、经济内涵的产物。它显然是一种具有行政建制单位性质的社会组织,计量或标示着一定的人与地相结合的社会结构,以一定的框架构成一时代的政治经济及社会生活的一种单元实体,其规度构成当时奴隶制国家统治具体实施的基本载体[2],不可避免的被赋予政治经济内涵。

依据考古发现、辅以甲骨卜辞记载,商代聚落的等级,据其规模大小、文化内涵及其在聚落群中的地位,其本身性质可分四大类。其一是商王都,被称为“大邑商”(《甲》2416)、“天邑商”(《英国》2529),或径称“王邑”(同上344)、“商邑”(《逶簋》),如郑州商城、偃师商城、殷墟之类。其二是方国都城和臣属诸侯一级的居住地(地域性统治中心),也称邑,如“夷方邑”(《屯南》2064)、丙国之“丙邑”(《合集》4475)、龙方之“邑龙”(《乙》5241)、“小臣邑”(斝,《三代》13536)、“戌邑”(《怀》550)、“遣邑”(《屯南》130)、“望乘邑”(《合集》7071)、妇衣之“衣邑”(《合集》36443)、唐侯之“唐邑”(同上20231)、右伯之“右邑”(同上8987)等等。此类聚落基本上仍以城的形式表现出来。从性质上看,其既有分封或臣服方国首领的统治中心,也有商王朝立邑择官而有重点配置的地方权力据点。如考古发现的晋南东下冯商城、垣曲商城、湖北盘龙城、焦作府城、辉县孟庄、藁城台西、大辛庄等。(注:中国社会科学考古研究所等编著《夏县东下冯》(文物出版社1983年版)、中国历史博物馆考古部等编著(垣曲商城(1985-1986年度勘察报告)(科学出版社1996年版)、湖北省博物馆著《湖北盘龙城》(科学出版社2000年版)、袁广阔等《河南焦作府城发掘报告》(《考古学报》2000年第4期)、河南省文物研究所《辉县孟庄》(中州古籍出版社2003年版)、河北省文物研究所《藁城台西商代遗址》(文物出版社1985年版)、徐基《商文化大辛庄类型初探》(《中国考古学会第九次年会论文集》,文物出版社1997年版)。)其三是以上二类大聚落下属的大型村落。如商王朝直接辖有的“旅邑”(同上30267)、“西邑”(同上6156)、“柳邑”(同上36526)、“河邑”(《英国》2525)、“文邑”(《合集》33243)等,考古发现中的山东平阴县朱家桥商代聚落、河南巩义稍柴商代聚落等可与之对应。(注:中国科学院考古研究所山东发掘队《山东平阴县朱家桥殷代遗址》(《考古》1961年第2期)、河南省文物研究所《河南巩县稍柴遗址发掘简报》(《华夏考古》1993年第2期)。)大型村落规模介于城与小聚落之间,其内有贵族生活遗留及聚族而居的生活遗迹,生活于其中的人口较多。这类聚落可能是当时各宗族长的属地,其规模、功能相当于现行行政区划的乡、镇一级社会组织。第四是以上三类聚落下属的小聚落,如商王朝直接领有的“鄙廿邑”(《合集》6798)等,臣属诸侯领有的如沚的“卅邑”(《合集》707)等等。(注:上述括号中书名号内的文字表示综录甲骨片及文字的书籍的缩写,其中的阿拉伯数字表示该片甲骨所在该书中的编序。《甲》、《乙》即董作宾编《殷墟甲骨文甲编》、《殷墟甲骨文乙编》(1948年拓本),《英国》即李学勤、艾兰编《英国所藏甲骨集》(中华书局1986年版),《屯南》即中国社会科学院考古所编《小屯南地甲骨》(中华书局1980年版),《合集》即郭沫若等编著《甲骨文合集》(中华书局1978年版)。)这类聚落很多,是当时众多的小村落居址,构成商代社会的基层社会组织,相当于现在的自然村落。需要说明的是,考古发现证实商代以众多小聚落构成社会的基层组织,甲骨卜辞也做出了同样的记载,二者是吻合的。但甲骨卜辞对有的聚落明确以名记之,如“旅邑”、“西邑”、“柳邑”;而对绝大多数的聚落却反之,如上述的“鄙廿邑”、“卅邑”等。命名与否,可能反映其重视程度、重要性和规模大小的不同,而考古发现也的确证实此二类聚落之间有明显的等级差别,这或许可作为我们上述划分类型标准的理论支撑。

考古发现揭示出商代聚落分布模式都是呈集群分布的,这也从一个侧面验证了古代聚落经人为规划的文献记载的不误。伊洛河流域是早商聚落群主要分布区之一,[3]其两个支流——坞罗河与干沟河都有密集的商聚落分布。从二里头四期(夏末)到二里冈下层(早商),聚落数量(从20到9个)和规模(从1016000到256500平方米)似乎明显下降。9个二里冈下层聚落遗址分布在干沟河流域,面积很小,看不出有不同的聚落等级。但是,在随后的二里冈上层(仍属早商),该地区人口密度迅速增大,表现为遗址数量的大量增加(44)和聚落区域的急剧扩大(958000平方米)。伊洛河和坞罗河之间的稍柴(255000平方米)作为地区大型村落重新兴起(稍柴在夏代即为地区中心),其二里冈上层时期的遗存丰富,在二里头和二里冈上层之间陶器上存在明显的缺环,表明夏、商交替时当地社会文化曾有过一次明显的调整重组过程。这种调整重组在历史现象上即表现为夏、商政权的更替。二里冈上层遗存包括房基、灰坑、墓葬、两个铜镞和大量的陶、石、骨、蚌器。其中一座墓葬具有明显的商文化特征,带二层台和随葬狗的腰坑,说明墓主是商人的一个贵族。制陶工具的发现说明陶器在本地烧造或本地有制陶中心。这些发现意味着稍柴仍是作为地区较小的手工业生产中心和行政中心而存在。[4]人口集中、聚落规模的扩大,似乎需要有与之相适应的复杂行政系统的运作,而这个过程很可能发生在早商国家出现以后。从整个伊洛河流域观之,偃师商城不仅是早商的都城,而且还构成伊洛河地区的政治中心。该地区聚落模式以围绕偃师商城、稍柴商聚落为中心分布为特征。值得注意的是,这些小聚落大多为商文化二里岗上层时期,二里岗下层和晚商时期的很少。这种聚落模式显然同偃师商城最初的城市化过程和社会转型有密切关系。

洹河流域是晚商聚落群的重要分布地区之一。[5]早商时期,洹河流域聚落点少,分布区域小。中商时期则出现了数量众多的聚落,(注:参见唐际根《中商文化研究》,《考古学报》1999年第4期;杨锡璋,唐际根《豫北冀南地区的中商遗存与盘庚以前的商都迁徙》,《三代文明研究(一)——1998年河北邢台中国商周文明国际学术研讨会论文集》,科学出版社1999年。)并在安阳花园庄建筑了有城垣围绕的洹北商城。[6]联系到郑州商城、偃师商城和伊洛河流域商聚落的废弃与消失,这意味着商人可能又从南方回到故地。这个现象刚好与二里岗上层末期(中商时期)出现的政治不稳定事件和中商时期的频繁迁都相吻合。从目前掌握的资料看,洹北花园庄聚落遗址尽管延续时间短暂,但该聚落仍应是中商时期(白家庄阶段至殷墟大司空村一期以前)洹河流域最大的中心聚落。殷墟时期,在洹河上游,商人聚落沿洹河继续上溯。而在洹河下游南部,居民点分布也十分密集。该时期最显著的变化,是中商时期的特大聚落(洹北花园庄遗址)消失,出现以小屯为中心的晚商王都,洹河流域已成为晚商王畿之地。作为晚商都城,殷墟在洹河流域无论规模还是规格,均远非其他聚落可比,现已发现的殷墟外围的殷代聚落,面积最大者不过35000平方米。可见除殷墟外,洹河流域似不存在其他较大的中心聚落。这有可能说明当时分布于王畿附近的聚落都是由商王直接控制的,其间或许没有介于商王与宗族长之间的中层组织或机构。殷墟的出现与繁荣,正值洹河流域晚商文化的统一性最强盛的时期,众多小聚落的同时出现,很可能说明洹河流域晚商人口的迁移与殷墟的建立有关。或者说,众多小聚落是殷墟政治、经济体系的组成部分,它们为殷墟提供日常生活必需品及其他物品。

黄陂盘龙城商聚落遗址[7]位于湖北省黄陂县滠口乡境内,地处长江支流府河北岸的高地上,整个聚落遗址由夯土城址及其周围的若干小聚落遗址构成一相当庞大的聚落群,在古城四周的矮丘和湖汊相间的湖嘴(当地称湖汊间的陆地为嘴)地上,分布着许多商代小聚落遗址,当为一般居民聚落区和手工业区。由此可知,盘龙城商城是经过事先周密规划、在二里头文化基础上修建起来的,可能是这一地区商聚落群的领导中心,据推测是商王国的一个方国之都。

由此可知,以金字塔式的聚落等级体系、横向纵向联系紧密的聚落群分布形式构成商代的聚落模式。这种聚落模式的形成,体现了商代统治者“体国经野”和“立君利群”的政治内容,也反映了商代统治者对经济地理位置的优选和对农业生产的重视。

二、商聚落所体现的政治景观

(一)金字塔式的聚落等级模式体现了商代森严的等级制度

《尚书·酒诰》称商王国政治疆域内的政体规制分内服和外服制:越在外服:侯、甸、男、卫、邦伯。越在内服:百僚、庶尹、惟亚、惟服、宗工。内服当指王畿区的“设官分职”,外服则反映了畿外“四土”政治疆域内的王权驾驭力度。显然外服是建立在维持原本固有地缘性组织基础上的政权组织,是王权对诸侯或臣属方国的册封、礼遇优渥或承认,必要时以婚媾关系相系,或施以武力制裁。商王在内、外服统治支配权上是有明显的强弱消长区别和因势机变策略的,不可能如后世那样维持有中央与地方政府之间严格的行政统属关系。但在王权可控范围即王畿内,其“设官分职”却已有一定规制。王畿内大小土著或同姓国族,因其力量弱小受制于商王国,亦不得不尽其贡纳臣服诸义务,而商王国亦对其有政治上的承认和军事上的保护权利。这种“设官分职”的政权组织物化形式与考古学上所谓的商代聚落模式正相吻合。

商王朝每个时期的都城无疑是当时的政治中心、权力中心,也应该是当时最大的聚落。如商代早期都城之一郑州商城和商代晚期都城安阳殷墟,其面积都在24平方公里以上。从考古发现来看,在这个范围之内,围绕都城(安阳尚未发现城墙,但有以小屯为中心的宫殿宗庙建筑),分布有许多功能各异的聚落遗址,其中有为王室服务和受王室控制的制陶、制骨、制玉以及铸铜的手工业居民区(这些地方常常发现有手工业作坊的遗迹与遗物),也有许多农业村落,应是当时都城所需粮食的主要来源。都城及其周围的地区,由国王直接控制,即所谓“王畿”。商王还将贵族和功臣进行分封,有不少就在王畿之内。如东下冯商城、垣曲商城、焦作府城等,与王畿地区高度统一的文化面貌反映出它们统属商文化,这些商城极可能就是他们的分封地。他们在经济、政治上与商王朝保持高度一致,其统治者完全听命于商王。从商代晚期的甲骨资料看,商王在都城以外王畿之内还设有许多王室田庄,商王十分关注田庄的水旱、年成好坏等,说明它们应是当时王室的主要经济来源之一。[8]

商王朝各诸侯方国大体各属于一个独立的系统,各个方国的中心聚落——方国都城应属于当时商王派遣到本区的官吏、分封的王室子弟或臣服的部族首领(即所说的“殷边侯田”)的统治根据地,也是方国的政治中心和权力中心。它们是商王朝势力在远方安置的据点。至于其远处四方的所属方国,只是据点而已。这些大小方国杂厕于另外许多与王朝并立、或者敌对的其他方国之间。在这些方国与方国之间,还会夹杂着一些无主的荒地草原。目前发现的商代聚落基本都成群分布,而群与群之间的大片区域都发现有无人聚居过的空白地带即是明证。甲骨文记载了这些诸侯方伯与商王的关系,如方国诸侯对商王有下列义务:一是保护商王,听从商王调遣,随王征伐;二是进贡与纳税义务;三是义务为王室耕作田地。兵士的征集和农田的开垦都离不开其下属的聚落中的人力。因此,胡厚宣先生认为:“凡此封建诸侯国,所卜之者,盖封建侯伯对殷王所纳之税为农产品,年丰则税多,年不丰则少,有关于国计民生,故占之也。”[9]这大概是商王朝中心区政治统御的一般情况。

非常明显,诸侯在政治、军事、经济等方面都与商王有着密切的联系。那么商王都城聚落与诸侯的都邑、大型村落以及一般村落(小邑)之间,就明显地构成了一个分级分层的网状政治系统。商王都控制若干诸侯的都邑,每个诸侯都邑又控制若干大型村落及小邑,这种现象大体反映了商王朝的政治经济体制。

我们在前面曾经提到在这些地区中心聚落周围也分布有很多小型聚落遗址。这些聚落遗址一般规模都比较小,可能属于卜辞所谓的商王控制的在外诸侯的“小邑”,相当于自然村落,即《论语》中的“十室一邑”。其居民为单一血缘关系的氏族,人口成分单一,它们和本区域的大邑——城市聚落在政治上应具有从属关系。商王和方国的统治者对这些小邑的居民,具有保护的责任,所以每有小邑受到外族侵扰时,大邑的统治者必须向商王报告,并请求商王在军事上的援助。在经济上,小邑的居民对大邑的统治者有纳税或服其他劳役的义务。这样,商王国各方国的中心聚落与其周围许多小型聚落之间在政治、经济等方面就形成了较密切的从属与依赖关系,从而自身也形成一个相对独立的网状系统,构成商王朝的统治基础。

综上可知,在殷商时期,不论是王畿地区还是方国统治地区,其聚落组织模式自上而下呈金字塔式等级式结构。在地区分布模式上,则以地区内的大型聚落(即城)为中心,其周围或疏或密地分布着同时期的中小型聚落,从而构成一个个联系紧密的聚落网状结构。这些地区中心是各个区域内等级式聚落的权力中心,它们极可能领导、管理着此地的聚落群。若从整个商王朝控制区域的视角去观察这些聚落,不仅可以发现它们在面积、文化规格上呈现出金字塔形的等级结构,而且可以发现聚落面积的大小与中心聚落的距离大致成反比,即远离中心聚落者面积小,距中心聚落近者如巩义稍柴、灰咀则规模较大。这种金字塔式的聚落模式使整个社会显得等级森严和秩序严格,也反映出社会的内部冲突是被有效地控制在一定范围中的。再参以晚出文献关于邑聚规划的记载,可知殷商时期聚落在地理择立和组成模式上,是经过规划营建的,其中包含着严密的政治统治思想,它们组成的多级管理机构共同维系着商王朝社会的完整。考古学关于聚落的证据为商代等级森严、多层次的政治统治体系提供了直接的证据支撑。

(二)城的修建和内部区划体现了有力的社会调控机制

商代城市聚落的修筑也从一个侧面反映出当时的政治组织状况。众所周知,城的营建是一项庞大的系统工程,特别是在商代社会生产力水平较低的情况下,规模较大的城址绝非是一村一寨之力或本城内人口所能独立完成的,当时的政权机构必须动员、组织当地大量人口共同参与方可完成。因此,在工程技术和资源投入之外,还需要有完善的社会协调和支配机制作为保障。(注:参见任式楠《中国史前城址考察》,《考古》1981年第1期;曹兵武《中国史前城址略论》,《中原文物》1996年第3期。)而且功能区划复杂的城址的出现,也意味着社会在向复杂化演进过程中一个新阶段的开始。此外,商代城址建筑中所表现出来的社会制作技术系统、社会成员的等级分化状况、由等级分明的聚落层次反映出来的社会调控机制以及大型聚落遗址的巨大规模和特殊文化内涵,都表明商代社会的政治组织水平已相当高。

城市的功能区划也体现了很强的政治景观。偃师商城筑有长方形城垣,城区面积达190万平方米,宫城居城中偏南,建有工程浩繁的城区水系网络,城内北部有一般居址、墓葬区、较密集的制陶窑址,以及许多水井。[12]城区经总体规度,不仅提高了安全保障系数,而且方便了生活。郑州商城,城区平面略呈长方形,总面积达317万平方米,宫室区置于中部及东北部,城内一般居住区有水井设拴,墓地和产业作坊区移到城外周围,当时似已注意到城内环境的净化。近又发现南垣和西垣外有未完全建成的外郭城或防护堤[13]。郑州商城规模的扩大化,环境的有效治理和保护,总体布局的合理安排,安全防范设施的加强,使数万乃至10多万人长期聚居一地成为现实,一方面维持了当时的社会生活秩序,同时也为解决日趋上升的人地依存关系矛盾开辟一新途径。殷墟系沿洹水而建,经盘庚以来几代商王的经营,范围达30平方公里左右,其整体布局早在初期即具规模。王都中心区在洹水弯道南侧小屯村附近,在西、南两面挖有防御性深濠,与洹水相通,形成一面积约70万平方米的长方形封闭式宫室宗庙区。外围密布几十处平民聚落。大面积普通墓葬区和手工业作坊区大体分布在最外围;王陵区坐落在洹水北开阔高地,与宫室宗庙区隔河相望。这方面当是承郑州商城为减少城区环境污染而将产业作坊区移到城外周围的布局特色的进一步深化与发展。上述城址聚落内存在着明确的功能分区规划,可以说明此时凌驾于社会成员之上的政治公共权力已具有非常强大的活动组织能力和社会调控机能。

(三)聚落群的形成体现了商王朝聚落迁徙的全民性,也从一个侧面反映了商王朝强大的政治强制性

据《尚书·盘庚上》说,自成汤建国后至盘庚“不常厥邑,于今五邦”,作为统治中心“商邑”的迁移,前后有过五次,立过六都。前已述及,在整个伊罗河流域,偃师商城不仅是早商的都城,而且还构成伊洛河地区的政治中心。该地区聚落模式以围绕偃师商城、伊洛河和坞罗河之间的稍柴商聚落为中心分布为特征。在这个聚落群中,众多小聚落大多为商文化二里岗上层时期,二里岗下层和晚商时期的很少。这说明在二里岗上层时期有大量商人涌入该地区,而这一时期恰好与偃师商城的建成时间相吻合。若偃师商城为商汤西亳不误的话,这个聚落群的形成显然是由于偃师商城的建立并伴随大量人口迁徙形成的。郑州商城、盘龙城商城聚落群的形成也与此类同。这种人口迁徙还与后来盘庚“震动万民”[1](《盘庚下》)的举国皆动的迁都——殷墟的形成相同。因此我们可以做出这样的推测:为了政治和经济的需要,紧随上层贵族统治集团据点的游移,平民阶层紧踵其后弃离故居,社会上下阶层固有的生活组织结构不会因聚落体系的摆移而遭受强烈波动与影响。这种人口迁移一般不会造成太大的内部动荡,有利于社会的稳定和发展。但商代的社会经济是以农业生产为主的,众多小聚落中的居民是被牢牢束缚在土地上的,土地为他们提供生活必需品,他们对赖以生存的土地怀有深厚的感情。故土难离,这种大规模的人口迁移对人们感情的违逆有多么巨大是可想而知的。要实现这种迁移,除了有强权威慑,还必须有严密的政治组织才行。总之,商代聚落的迁徙和择立,通常是商族整体的集体行动,虽在不算太大的地域范围内迁移,但反映出其政治经营视野十分浩大。商代贵族统治集团此种以商族为主体,联合四方诸侯,向四外拓展,其立都建国之策,是大不同于夏代贵族统治集团收夏众、固邦土的内向型择都的。[14]也就是说,这种“震动万民”的举国皆动的大规模人口迁徙,没有强大的政治威势和严密的组织机构协调是难以想像的。

三、商聚落模式所体现的经济景观

商代聚落模式的形成,不仅包含有政治方面的原因,而且还蕴含着统治者关注农业和手工业生产的经济因素,这具体体现在聚落的择立要素、经济地理位置的优选和聚落内经济区域建设等方面。

(一)商代聚落模式体现了以农业为主、渔猎为辅的社会经济形态

商代聚落体系的择立要素体现了明确的农业生产景观。

商代聚落体系在生态环境的选择上,已兼顾到土质地力、地貌、气候、水文等多重利用因素,重视总体安排,基本上贯彻了便于生活、便于生产、便于交通、保障安全防范的原则。偃师商城和郑州商城聚落群,所处纬度的地理和气候条件十分适宜人们生息休养。前者北依邙山,南临洛河,地势平坦,土壤肥沃,即使在今日,仍是有名的粮食高产区。虎牢在其东,函谷在其西,

辕在其南,北面为黄河要津,自古以来这里就是重要的交通孔道。后者北临黄河,西南傍依嵩山余脉,东边毗连豫东平原,土质肥饶,为四方交通辐辏之枢。殷墟聚落群,在安阳小屯一带洹水流域,是晋、冀、鲁、豫四省交汇的要冲。据卫星遥感摄影,殷墟坐落在太行山东侧华北平原南部一冲击扇平原上,卫、漳、洹、滏四水穿流而过,土壤湿润,富含腐殖质,土地肥沃,冲击扇西侧有丰富的煤炭、铜矿资源和良好的森林植被,地理环境得天独厚。显然,盘庚迁殷是经过充分的具有生态学意义的权衡考虑后选定的。商王畿所在地区目前仍是主要的产粮区,几个大聚落群选址于此,宜于农耕的因素恐怕是商王朝统治者首选的因素。

另外,聚落内涵体现出以农业为主、渔猎为辅的社会经济景观。

目前,考古发现揭示出,无论王都、方国诸侯臣属都城、大型村落,抑或各自统属的群体小聚落,一般是由居住区、墓地、道路以及周围农田、牧场、山林川泽之类,构成其有机的社会生活实体。《尔雅·释地》所说的“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之坰”,这是后世对人类聚落模式架构作的规范化表述,其中亦触及了聚落的人地依存关系要素。但若从人地依存关系及古代统治者“体国经野”的政治意识言,商代城市聚落当然不是悬浮式的“孤岛”,周围自应控制着一定的直属地域或“经济生物圈”。《墨于·非命上》云:“汤封于亳,绝长继短,方地百里”,《荀子·议兵》云:“古者汤以薄(亳),武王以镐,皆百里之地”,言汤的亳都周围有方圆百里范围的直属领地。这种直属领地为聚落内的人口供应日常生活用品,如农产品、渔猎物、纺织品等,是当地居民赖以生存的经济生活基地。

从考古发现看,殷墟居民居住形态呈现大小不一的聚居点与农田生态带参差间隔的“城乡结合型”框架特色。凡王都周围的聚居点,一般都具有各自的居宅群、农田圃苑、作坊、水井、墓地、宗庙、族众、隶仆等等,保持了相对的经济独立性。其中的农田、圃(菜地)、苑(园林)所占面积较大,形成的当时社会以农田为中心的农业经济体系。孟庄商城聚落遗址平民居住区位于遗址南部,窖穴内有的同出农、渔、制骨生产工具,有的农、铸铜生产工具、卜骨同出,有的单出农业生产工具,说明当时当地的经济生活主体是农业,辅以渔猎生产,个别务农家庭,间也从事一些如制骨之类的小手工业生产。在郑州、辉县孟庄、河北藁城等地的早商聚落遗址和晚商聚落遗址中,都发现有大量的贮藏粮食的窖穴,修造十分讲究。北京昌平张营商代遗址,在250平方米范围内,发现葫芦形带灶坑的6平方米上下的半地穴式居宅,出有石制、铜制农、渔、猎生产工具。[13]在现有的甲骨文中,关于农业生产及相关的卜辞仅次于祭祀、征伐、田猎等事类,也从一个侧面说明农业是商代社会的主要生产部门。在商代墓葬中,觚爵等象征性陶酒具明器已作为必不可少的礼器成组出现,商人荒湎耽酒之状于此可以概见,甚或成了商王朝致灭的原因。微子曾指出殷人亡国的原因说:“我用沉酗于酒,用乱败厥德于下。……天毒降灾王殷邦,方兴沉酗于酒。”[1](《微子》)《韩非子·说林上》也说:“纣为长夜之饮,惧(顾广圻曰:‘惧’当作‘欢’)以失日。”这种饮酒风气之盛和酒器遗存之多,都反映出当时粮食产量相当大,并已有剩余。考古发现商代为数众多的中小聚落遗址,大都揭示出居民组织属同一族体或家族,贫富不均现象不甚明显,社会经济以农业生产为主。所有这些都反映出农业生产在当时社会中占有极其重要的地位。

在农业发展的基础上,商代的畜牧业也繁盛起来,后来所说的六畜——马、牛、羊、鸡、犬、豚(猪),不论在甲骨文或郑州早商和殷墟晚商聚落遗址中都有发现。这些家畜除了食用和用作动力外,大量的用作牺牲。用于各种仪式的祭祀坑和附属于贵族墓葬的兽葬坑中成批兽骨的发现,与甲骨卜辞中的用牲记载,往往可以相互印证。这从一个侧面反映了当时畜牧业发达的情况。就渔猎生产而言,甲骨文中的兽类字形有象、虎、鹿、麋、豚、猴、狐、獐、

等,商代聚落中也有反映。从郑州和殷墟出土的动物遗骸中鉴定出很多野生动物骨骼,如麋鹿、梅花鹿、獐、虎、猫、熊、犀牛、狐、豹、乌苏里熊、扭角羚、田鼠,还有各种鸟类、鱼类以及海产鱼、蚌、贝等。(注:参见河南省文化局文物工作队《郑州商代遗址的发现》,《考古学报》1957年第1期;杨钟健,刘东生《安阳殷墟之哺乳动物群补遗》,《中国考古学报》1949年第4期。)这些野生动物,大部分是当时人们渔猎捕获来的。这种生产形式是农业的补充。

(二)商聚落体系经济地理位置的优选体现了聚敛矿产资源的经济管理景观

商聚落体系经济地理位置的选择,要在重四方自然资源,尤其是铜、锡矿产资源的聚敛。晋南自古以来就是矿产资源丰富的地区。晋南商代聚落遗址的分布,显示了每一个盆地都有一个中心聚落。这些中心聚落遗址如东下冯商城、垣曲商城等,均为若干小型村落环绕,形成二级聚落等级。该地区的商文化与夏代二里头文化在物质文化方面几乎没有继承关系,却与郑州商城基本一致。[14]晋南与豫西商文化的相似性意味着两个地区间文化和经济方面的密切关系,晋南这些地区中心聚落很可能是从属于中原郑州商城的方国中心或商王朝在边缘地区所设的军事据点。

晋南中条山中有丰富的铜、铅、锡资源,[15]平原地区有大面积的湖泊,其中包括河东盐池。[16]考古调查已在运城盆地发现至少11个商代二里岗时期的聚落遗址,东下冯(25万平方米)是该地区规模最大、遗存最丰富的遗址,(注:除了东下冯遗址,其他二里头时期的遗址均小于5万平方米,所有其他商代的遗址都小于7万平方米。中国社会科学院考古研究所山西队:《晋南考古调查报告》,《考古学集刊》第6辑,1989年。)应处于中心聚落的地位。从地理位置来看,东下冯位于平原地区河东盐池和中条山铜矿之间。发源于中条山的青龙河把铜矿、盐池和东下冯连接起来。该地区所产的铜、铅、盐等自然资源可以由水路经青龙河、涑水、黄河及其支流,运抵早商都城。另外,二里头遗址Ⅱ-Ⅴ期发现有敛口瓮和蛋形瓮,(注:郑光:《二里头陶器略论》,中国社会科学院考古研究所编《二里头陶器集粹》,中国社会科学出版社1995年。这里的二里头Ⅴ期,根据郑光先生的说法,相当于二里岗上层。)其形制和东下冯出土的同类器物基本一致,这可能意味着河东盐池的盐在这一时期的确运至中心地区,因此,东下冯也许是由商王国控制的、设在运城地区的自然资源的集散地。

垣曲商城座落在亳清河和黄河的交汇处。在城的设计上,似乎优先考虑的就是接近两条河流的便利——尽管不断有来自黄河泛滥的威胁,而实际上商城南墙的大部分也的确是被黄河冲毁的。商城的位置显然是水运的要冲。在矿区生产的铜、铅,可以很方便地经亳清河从中条山运出,然后通过黄河和其他支流,转运到以郑州为中心的王畿地区。因此,垣曲商城很可能是作为水路要冲的一个地区中心建立起来的,目的即是控制垣曲盆地的矿业生产和交通运输。

商文化向南方的扩张也始于二里岗时期,湖北黄陂盘龙城的出现可以证明这一点。当时,长江流域两个大的铜矿遗址——江西瑞昌铜岭矿和湖北大冶铜绿山矿已经在早商时期被开发利用。(注:参见刘诗中,卢本珊《江西铜岭铜矿遗址的发掘与研究》,《考古学报》,1998年第4期,黄石市博物馆《大冶古文化遗址考古调查》,《江汉考古》1984年第4期。)另外,盘龙城也处在水路交通的要冲,且易于接近附近地区的铜矿。考古发现还证明,在二里岗上层时期,盘龙城的聚落形态和有关青铜冶炼的活动与前大不相同。城的筑造和遗址规模的突然扩展,表明大量的商人可能在很短的一个时期涌入这个地区。[8]盘龙城大概就是商王朝为便于向这个地区扩张而建立的一个据点,目的即是控制南方的铜矿资源并把铜锭运回到北方的首都去。大概同二里岗上层时期铜岭和大冶等地发现的大量开采和冶炼铜矿石的证据吻合。[8]

绕中心聚落分布的聚落体系的位置选择体现了上述的经济、管理景观,某些小聚落群的分布也体现了这一论点。河南西部的卢氏县位于洛河上游,其在商代早期的聚落形态发生了显著变化。二里头时期洛河沿岸只有三个遗址,商代的聚落增至18个,西周时期遗址数量又下降到9个。卢氏地处深山,可耕地很少。但是,这里是河南少有的铜、铅矿资源比较丰富的地区之一。尽管铜矿少而分散,铅的含量却很丰富。这里的商代遗址都很小,最大的遗址曲里仅4万平方米,但都靠近铜、铝矿资源。洛河从秦岭东流而下,把资源丰富的山区和偃师商城连为一体。由于这里的考古发掘工作开展甚微,我们对这些商代遗址的性质乏有了解。但是,遗址数量在这个金属矿产资源丰富地区的突然增加,似乎意味着与其他资源丰富山区的聚落形态变化有同样的意义,也指向早商时代为获得资源而采取的殖民政策。[17]

来源:《史学集刊》2004年第3期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000