周振鹤:中国洋泾浜英语的形成

语言接触(language contact)指一种特殊但又普遍存在的语言现象,差不多任何人都会遇到语言接触现象,处于语言接触过程中。不但语言之间,即共通语与方言之间、方言与方言之间也有语言接触现象发生。不同语言(方言)在发生接触时相应地要发生语言变迁,变迁的程度与变迁的形式与语言接触的过程、接触的深度直接相关。过去语言接触只是作为一种语言现象来研究,属于社会语言学的范畴,在学术界未引起普遍的注意与深刻的重视,但随着研究程度的深入以及语言接触现象的普遍,已然形成一门语言学的专门分支,称为接触语言学(contact linguistics)。社会语言学本身的历史并不算太长,语言接触从其中的一个课题发展为接触语言学,还是相当晚近的事,表明了语言学发展的一个新侧面与新方向。①接触语言学的研究对象从两种语言接触后产生的最简单的结果,即词语的借用,以至最复杂的结果,即新语言的产生这两者之间的各种语言接触现象。更进一步的发展是,不但语言接触成为一门专门的学问,甚至语言接触的最极端结果的pidgin与creole现象也进一步成为一门专门的学问,有了所谓的pidgin & creole linguistics。

中国是一个大国,讲汉语的人口比世界上操任何其他语言的人口要多,与其他语言发生接触的现象也很突出。海通以前,与周边民族之间的语言接触就很频繁,也因此产生了许多语言接触材料,至少从西汉以来,就有文献上的记载体现出语言接触的现象。佛教传入中国,汉语与西域诸语言及与梵文都有深度的接触,汉译佛典中的词语进入寻常文书口语之中,乃是司空见惯的现象。中国与朝鲜、日本、越南之间的语言接触尤为其中之突出者。至于宋元明清以来,边疆少数民族入主中原,这种接触更是有增无已。故至明代已有数十种华夷译语之编写,让我们得以研究其时少数民族语言的基本形态。晚明以降,中国与东南亚交往密切,汉语南方方言与东南亚诸语有了密切的接触。满洲兴起,满语与汉语之间互有影响;至海通以来,中国与西洋诸国语言也直接发生接触,先与葡萄牙语,后与英语,甚至在北方还有与俄罗斯语的接触。与欧洲语言的接触表现在形形色色的pidgins里头,而与英语的接触更形成了语言学上有定称的Chinese Pidgin English(CPE),其地位在世界上诸种pidgin Englishes里显得特别重要,在学术上应予以足够的重视。

Pidgin Language 一语在汉语里至今没有定译,目前一般音译为皮钦语。但在19世纪70年代,就有先行的中国人称之为“别琴”语,②比今译早了一百余年。至于语言学上的意译,至今没有正式出现。大约从19世纪末以来,一般惯称在中国流行的pidgin English为洋泾浜英语。更早一些时间,西洋人与中国人对这一语言的称呼则五花八门,西洋人尤甚。直到今天,Chinese Pidgin English也没有学术上的定译,因此本文不得不仍暂称其为中国洋泾浜英语。

中国的洋泾浜英语在中国沿海地区存在了两百年之久,而且实际上是大航海时代以来由于语言接触所产生的,林林总总的洋泾浜语言(pidgin language)中非常重要的一种,就连pidgin 一词也应该是产生于中国的。但中国学术界对于这一重要的文化现象的研究基本上处于空白状态,外国学者有过一些研究,但基本上不为中国学术界所知。而中国方面的某些文献因为不常见,不但为外国研究者所不知,也为本国学者所忽略。其实这一研究至少有两方面的意义,不但在于语言学方面,还在于历史学方面,因为这一语言现象同时又是历史上一种特殊的文化现象。最近有人认为,洋泾浜英语、买办或基督教的本土化等都是欧洲文化因应实际状况而主动改变自己面貌的例子。③这是很有见地的。笔者前此曾就洋泾浜英语的具体问题作过一些研究,本文企图在这些个别研究的基础上,对中国洋泾浜英语的形成过程作稍微全面的探索。

“洋泾浜英语”是pidgin English的俗译,但是一种不确切的对译。这一对译的双方各有其来源。洋泾浜是清代上海县城北面的一条小河,鸦片战争以后成为外国租界与华界之间的界线。习惯上将法租界以南至小东门一带称为洋泾浜。这一带地区因为是外贸码头所在,起初经常有人操蹩脚的英语作为中国人与外国人之间的贸易中介,后来这种英语直接成了中外买卖双方之间常用的语言,于是这种英语就被称为洋泾浜英语。而pidgin 一词的词源,至今没有完全定论,一般认为就是从洋泾浜英语对business的蹩脚发音而来的。但无论洋泾浜英语或者pidgin English都是这种语言用了一百多年以后的叫法。在此叫法之前还有广东英语,即Canton English的称呼。广东英语是较文雅的叫法,实际上多称为广东番话,这是广东沿海一带中国人叫出来的,而西洋人则将之译为Canton English。但即使是Canton English,也还不是这种混合语言的最初称呼。在起初的数十年中,一般的洋人都只称它为Jargon of Canton,或Canton jargon。④有时也称为broken English,⑤甚至于简单地说其是slang of Canton⑥或slang,⑦甚至也有当它为一种dialect的。⑧本文的研究正要从这种无正式称呼时期开始,一直延续到19世纪70年代。主要是从历史学而不是语言学的角度,甚至只是从编年的视角来看看pidgin English形成的基本脉络,尤其是利用此前许多学者未曾注意的比较分散、零星的资料来达到这一目的。pidgin English形成以后并没有停滞不前,而是不断地向前演化,这一演化过程主要是在上海完成的,因为上海取代广州成为中国最重要的外贸港口,并逐渐发展为全国的经济中心。与此同时,在海外华人当中,这种中英混合语也不断发生变化,但这些内容将是下一篇文章的重点所在,不在本文引申。

虽然洋泾浜英语这一名称并不合适,但已约定俗成,所以我们仍以之作为两百年间流行于中国沿海的中英混合语的总的名称。与此同时,也以pidgin English 一语涵盖这两百年间西洋人对这种混合语的总称。

20世纪40年代,研究中国洋泾浜英语的R.Hall根据前人的研究,将这一混合语的变迁过程分成四个时期:(1)起源于广州与澳门时期,大约是1715-1748年;(2)在广州使用的“古典”时期,1748-1842年;(3)扩展并广泛使用于香港、通商口岸以及长江沿岸时期,1842-1890年;(4)衰落消亡时期,1890-1940年代。⑨这一说法在研究洋泾浜英语变迁过程中有一定的参考意义。

对于中国洋泾浜英语的起源,马士在其《东印度公司编年史》有所触及。他说,1715年以后中国的商人学会了一种叫做“洋泾浜英语”的奇异的混合语。⑩当然,一种语言的出现或形成并不能确切说是在那一年开始的,但因为东印度公司广州商馆正在这一年成立,故以此为标志,也无可厚非。英国第一艘商船来华是1637年,其后1644、1673、1675与1681年也都有来华寻求贸易的船只。当时中英语言尚未发生直接的接触,英国人只能靠着在澳门懂中国话的葡萄牙人或者懂得洋泾浜葡萄牙语的中国人才能做生意。1682年以后,中英贸易走上正常化,数额逐渐增大,来华船只不止到广州一地,也到过厦门与舟山。更往后,英国的东印度公司取得了对华贸易的垄断权,在广州设立了商馆。英国商人在贸易季节里可以居住于广州,在非贸易季节里则居于澳门,中英语言接触渐渐加强,洋泾浜英语应运而生。至迟在1740年代的航海活动记录里就有了关于这一混合语的记载。有的学者之所以将1748年作为第二阶段开始的标志,是因为这一年有一位著名的航海家Charles F.Noble在他的航海记里记述了几句洋泾浜英语,这几句是历来研究洋泾浜英语的学者所经常引用的:

I moiki handsom face for he.(我给他好脸色。意即:我向他致意。)

I moiki grandi chin-chin for he.(意思同上句)

He no cari China-man's Joss,hap oter Joss.(他不敬中国的神,他有自己的神。)

(You)Carei grandi hola,pickenini hola?(11)(你要大个的妓女,还是小个的?)

但其实,比Noble还早四年到广州的另一位航海家George Anson,在其航海记里已对洋泾浜英语有所记述。这一点似乎没有人注意到。当时安逊为了取得入港的方便,托一位中国通事将贿赂转交给有关的官员,结果这钱被通事干没了。据安逊说,另一位中国人以broken jargon(即当时指称洋泾浜英语的用词)评论此事说:Chinese man very great rogue truly,but have fashion,no can help.(中国人真的是很无赖,但就是这个样子,毫无办法。)(12)只不过在这里,安逊记下来的是该人讲话的用词,而不是其实际发音。而Noble则连读音也记下来了,如moiki其实是make,而hap即是have,oter即other。而且Noble还注意到:“中国人与我们交流的语言(dialect)是一种欧洲语言的混合物,主要是英语、葡萄牙语的混合再加上他们的一些词语。”上面两个例句中的cari(即carei,记音时的差异)、joss、hola、grandi、pickenini、hola就都是葡萄牙语词的不正确发音。他同时又指出,中国人发不来r-这个音,所以把friend叫成fuki。(13)

Reinecke说,到1748年洋泾浜英语已经成形了,是就Noble的例句而言,(14)而未注意到Anson的记录。既然Anson的记叙比Noble更早,而且目前尚未发现比他们更早的关于洋泾浜英语的记载,所以暂时不妨将1740年代当作分阶段的标志,而不必具体到某一年。之前因无资料记载洋泾浜英语的形态,因此将该时段定为发源阶段大致是合理的。

美国独立以后,也与中国发生了直接的贸易,第一艘来华的的商船称为“中国皇后号”,船长是有名的山茂召(Samuel Shaw),他也是美国驻广州的第一任领事(与中外正式建交后的领事含义有所不同)。在他的航海日记中也有关于洋泾浜英语的记载。例如在1784年9月14日的日记中解释chop这个词说:“这是一个用途最广泛的词,其意义是商标(mark),但有时又表示关税,如pay the chop。其他场合又有许可证的含义。而当对某人说chop-chop时,又是催促其快一点的意思。”(15)

18世纪末到19世纪初,英国曾两度遣使,要求直接同中国进行正常贸易。但因为直到18世纪末,尚无通晓中国语言的人才,因此那些已经进行的贸易大多依靠洋泾浜英语来进行。懂得中国语言的英国人,见于记载的的只有Flint,即洪任辉一人。所以1793年来到中国的马戛尔尼使团不得不到欧洲大陆去寻找中文翻译(Radison),(16)而且他们当时已经知道准备一些“Sing-songs” in Canton jargon。(17)19世纪初,中英语言接触已经进入到学术层面。以新教传教士马礼逊为代表的一批人已经从编辑中英对照词典以及语法书入手,进而在东印度公司里培养能够应用中文的贸易人才。但与此同时,洋泾浜英语不但没有缩小使用范围,反而使用得越来越普遍。任何一个到中国沿海来航行的人,无论是商人、海员,还是传教士,都注意并接触到了洋泾浜英语,并总是在他们的著作里予以或详或略的介绍。这种情况在鸦片战争以前已经很明显。

美国传教士雅裨理(David Abeel)描写他于19世纪二三十年代之际初到广州时,许多来访问他的中国人大致都能讲英语,但他说,确切地讲,那实际上是另一种英语,葡萄牙语与汉语的混合物,所以有时他并不能完全听懂(18),但他没有举出具体的例句。1836-1837年经过澳门来到广州的C.Toogood Downing则在1838年出版的《番鬼在中国》一书中详细记载了他与中国人接触时所听到的各色人等说的洋泾浜英语,其中甚至有一名蛋家妇。他在书中将这种英语称为broken English或者slang,这类句子有如“They wantchee too-muchee dollar for the fishee.”(他们想把鱼卖一个好价钱),又如“Who my? My,Shoe lane,number one,no saavez my?”(我是谁?我住在鞋巷1号,不认得我?)(19)他还对一些常用的洋泾浜词语作了解释,如chow-chow等,也指出当时有的广东人并不能讲完整的洋泾浜句子,只能不断地重复一些单词。(20)

其他到过中国的航海日记或有关著作上也有类似的记载。如同一年出版的Edmund Fanning所著的Voyages to the South Sea,Indian and Pacific Oceans,China Sea 一书有两处典型记载,一处说他沿珠江上溯时,有引水员带着船长的chop,very chop chop,去帮他取得chop;这里的三个chop意思不同,作者特意在前者括注(letter),而在后者注明(with very dispatch)。至于第三个chop则人人都知道是执照的意思,故不加注。另一处说该船回程离开澳门海域时,给了引水员一点钱,于是这位中国引水员very much chinchined us on his departure。此处竟将洋泾浜英语词chinchin当成动词来用,而且也不注明是什么意思,显示出当时在航海者中对pidgin English有普遍的认识。换句话说,当时的西方读者在读到此段描写时,完全知道在洋泾浜英语中,chop是一个用途极广的词语,它既是标签、票据,也是许可证、通行证,可能还知道由其组成的复合字不少,如chop-house是海关,chopboat是快艇,chopstick是筷子等等,甚至还知道chinchin有感谢的意思,因此当该词加上-ed表示过去时,也不会有太大的惊异。当然这些人不必知道chop源于马来语的chapa,表示印戳的意思,而chinchin则由汉语的“请请”一词而来。

这一阶段的洋泾浜英语起初流行在英国散商与中国商人及官方通事之间,后来则是在英美商人甚至欧洲商人(包括法国、荷兰等)与中国商人及通事之间,同时也是外国商人与他们的佣人之间的交流工具。1757年以后,清政府将贸易港口限制为广州一地,而且只准许政府认可的商行与外国人进行贸易。洋泾浜英语就成为这些商行与外国商人之间最合适的交流工具。由于汉语与欧洲语言在形态上相去太远,当时外国商人几乎没有任何汉语知识。直到19世纪20年代,据美国人亨特的回忆,其时在广州的外国人中只有三个汉语专家,一是马礼逊,一是德庇时,一是他自己。听起来似乎有点夸大其词,但与事实相去并不太远。其前熟悉汉语的也只有斯当东、曼宁、柔瑞国等人。由于这个缘故,洋泾浜英语不可避免地要得到很快的发展。以至到后来,甚至成为外国人与中国上层社会之间的交际工具,甚至成为操不同方言中国人之间的交谈用语。(21)

但以上这些记载都是片断的、描述性的。比较系统地把洋泾浜英语的词汇纪录下来的是马礼逊父子。1823年,在马六甲出版了未署名的一本书,名叫Notices Concerning China and the Port of Canton,但一般都认为此书是马礼逊所作。(22)该书第一部分是对广州的介绍,一共只有18页,但在其后却附了一个English and Chinese Index,这个Index不但是前文所用词语的索引,而且对某些词,其中包括对洋泾浜英语的词语进行解释:

Chop-house,广州俚语(slang of Canton),海关(custom house)的意思,有人认为是从葡萄牙语的Chapa一词而来,原意谓文件(written document),批件(permit)。

Chop,用来指一切写就的文件,如信件,诉状,(港口)许可证,(海关)通行证,票据;此词的词源可能与前一个词一样,中国话可以用许多不同词语来表示。

Grand Chop则是(港口)许可证,(在另一条解释中又说中国话叫大牌或红牌)。

Chop boat

Comprador,

Chow-chow,是食物,事情的混合(mixture of things),集锦(miscellaneous)的俚语(slang term)。

Squeeze,在广州是从(某处或某人)榨出钱(extort money)来,中国话即为勒索。

这个Index甚至还指出,在广州方言里一般都将sh-发为s-,如山、水两字的发音分别为san、suy。因此对英语里的sh-的发音自然也要发生类似的变化。其时马礼逊已经出完全部的《华英词典》六大卷,说明他在对中国语言有了深刻认识以后,对洋泾浜英语也开始给予学术方面的注意。但在这个Index里还没有明确的洋泾浜英语的概念,既不用Jargon也不用Pidgeon 一类的词来定性这些词语,只是称其为slang of Canton。第二年,当他在回国的轮船上写作A Dialogue时,又称这种话为烂英语。该书是以一个父亲与其子女对话的形式来介绍中国的历史与现状,在第九天的对话中,马礼逊说:“Chinese traders at Canton,when speaking to European foreigners broken Portuguese or English,use the word "Mandarin";but then they use it as a foreign,not as a Chinese word.The Chinese call their officers Kwan-foo.”说明其时对洋泾浜英语现象并无一个可以为众人所认同的规范术语。

十一年以后,马礼逊之子马儒翰(John Robert Morrison)在1834年所著的《中国商业指南》即Chinese Commercial Guide里,对洋泾浜英语给予更大的重视。(23)该书分为七个部分,从中国政府对外贸易的规定谈到具体的税则,以及中国的钱币体制、英美与中国的贸易情形。此书在当时甚为重要,屡被人所引用,如John Francis Davis的Chinese 一书谈到中国钱币的历史时就引马儒翰此书为据。而在该书的最前面,亦即谈论上述所有内容之前,却先列了一个“Glossary of words and phrases to the jargon spoken at Canton”,说明这些jargon对于中西贸易的重要性。一个人想要在中国做生意,他就要先过这个语言关。其实在这个Glossary里头不但有单词与短语,还有简单的句子,所以可以视之为微型的洋泾浜英语教材。难能可贵的还在于马儒翰在列举词语时,对洋泾浜英语词汇的来源作了一些探索。现将这个Glossary的一些条目列举如下:

Can do? Will it do? Also used through,mistake,for "how d'ye do?"

Chinchin,from Chinese tsing,to request.And tsing an,a salutation.To ask,to thank,to salute,& c.,Chinchin joss,to worship the gods.

Chop,from Malay chapa,a seal or stamp,any thing sealed or stamped; hence government edicts,licenses,& c.,also stamped or printed documents.Again,a thing licensed,as a chopboat; also,a place able to give licenses,as a chop-house,i.e.a custom-house.

Chow-chow,mixed,miscellaneous; the mixed meats of the Chinese; hence,food of any kind; to eat food.

Cumsha,probably from Fuhkeen kum-seah,"I will thank you",or from Canton kum sha "a sand of gold",—denotes a gift,a present.Certain charges on vessels which were originally presents,are so called.This word,and the phrase "can do?" are the first expression learned by the Chinese,and are in universal use in Canton.

Face,appearance in society,reputation,credit; to loss face denotes to fall into discredit.

Fan-Kwei,foreign devil,a contemptuous designation applied to foreigners.

Fashion,manner,mode of doing a thing,habit or practice.

Joss,from Port.deos,a god; joss-house,an idol temple; joss pidgeon,religious services; the phrase is also used to denote the work of providence,or otherwise fate,as "he die,hab joss pidgeon",—it was his fate to die.

Mandarin,from Port.Mandar,to send; a commissioned officer,any one in the employ of government,of whatever rank.The mandarin dialect is the general language of the empire,which must be understood by all persons.Mandarin is often used as an adjective,having then a laudatory or superlative signification.

Ol'o custom,old custom,usage; this expression is an excuse for every fault.

Piece,a numerical particle,as "one piece man" for "a man".

Pidgeon,or pidginess a corruption of English word business,denotes also a matter,a thing."that no makee good pidgeon",—the thing is ill done.

Sabbee from Port.Saber,to know."My no sabbee he",I do not know him.

由这个词汇集可以发现,洋泾浜英语词主要源于英语,但也有源自葡萄牙语与马来等语的,当然还有源出汉语的(有的今天已能寻出源头)。在词汇集最后,马儒翰还加了一点“又及”:“(洋泾浜英语里)对其他英语词均有不同程度的发音讹误,但尚在可理解的范围内,只不过常常为倒装语句所困。”

对马礼逊父子的这两种著作很少人注意到,此前似未曾有人提及。这两种材料,尤其是马儒翰的Glossary在对词义的解释中已带有对洋泾浜英语的研究性质,而接着不久则有发表在Chinese Repository 1836年第4期上卫三畏(Samuel Wells Williams)的文章,举出了应用洋泾浜英语的比较完整的文本。此时他称洋泾浜英语为Canton English。虽然此时在广州活动的还有美国人Hunter,但他当时并未写出任何与中国或广州有关的著作,直到半个世纪以后的1888年才写了《广东番鬼录》(Fan Kwei at Canton),回忆了二三十年代时他与洋商浩官的一段对话,并稍为详细地介绍了pidgin English的样态。但书中所用的pidgin English 一语却并非二三十年代的实录,而至少是60年代以后的叫法了。

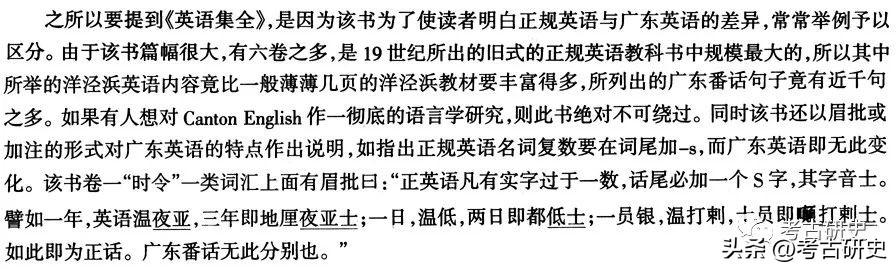

但Canton English 一语并非卫三畏最先提及,至迟在他以前十多年,G.T.Staunton(马嘎尔尼使团副使斯当东之子)在其所著一书中已经说道:“the broken,or Canton English…the ordinary medium of communucation…,perfectly adequate to all our commercial as well as domestic purposes.”(24)推测Canton English 一语是从广州一带的当地人的“广东英语”或“广东番话”翻译过去的。我们现在虽找不到19世纪二三十年代的有关的中国文献来印证这一推论,但在1862年唐廷枢所著《英语集全》一书中,我们却注意到有多处出现“广东番话”一词,卷二有一处则称“广东英语”。《英语集全》是19世纪中国人自己编纂的几种重要英语教科书之一,(25)教的是正规英语,但又时常将其与不正规的英语,即“广东英语”作比较。说明直到六十年代广东民间“广东番话”的称呼还很普遍,如果文雅一点说,就称其为广东英语,西洋人或许正是从中国人的说法译过去的。(26)Canton English的叫法,直到19世纪末还存在,只是当时Pidgin English 一语更流行。(27)

这里还有一点必须提及,就是洋泾浜英语的出现产生了一种谁都没有预料到的结果,那就是外国人没有学习中国官话与广东话的动力。由于运用洋泾浜英语就能对付日常的生活与贸易往来,一般商人就不想下苦功夫去学中国话了。只有东印度公司广州商馆才注重对年轻文员的汉语教育。(28)

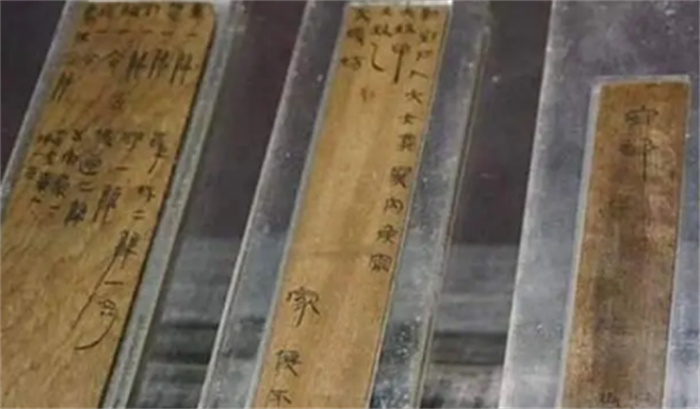

鸦片战争以前广东英语就有流播外地的倾向。虽不是用来在外地使用,但却是到广州的外地人也注意到了,并加以记录,以便在广州使用的事例。如道光年间贩茶到广东的徽商就记下了当时一些广东英语的单词,如在“他”下面注音“希”,在“去”字下注音“哥”等等,(29)这一札记一直保留到今天,也是研究广东英语的一种材料。

鸦片战争以后,中国割让香港,开辟五口通商,中外贸易数量大大增加,外国商人纷纷走向广州以外的新港口。洋泾浜英语的使用范围也相应扩大,从广州一带扩大至香港与上海、宁波、福州、厦门等地。在这当中,广东沿海一带的商人与买办、通事对传播洋泾浜英语起了决定性的作用。这些人甚至于跑在外商与外国领事的前面,如英国驻上海第一任领事巴富尔一到上海,就发现一些广州商人已经先他而至,他们是早就随着英国军队而来的。由于开埠通商时要碰到的首要问题就是语言问题。外国人在广州已经用洋泾浜英语与当地商人交流了一百年之久,机灵的广州人显然充分利用了这个特长,在各个新港口展示他们的语言能力。虽然在厦门这样的地方,广东通事不能起到完全的作用,因为那里除了商业行为中所需的广东话外,还有官话与闽南方言。但广东通事仍然少不了,因为贸易文件的阅读(至少是文件的名称)仍然需要他们,能说厦门话的译员仍无法与领事交流,因为领事只懂洋泾浜英语。(30)

苏格兰植物学家福钧(Robert Fortune)正好在这一时段来到中国。他于1843年来华,三年以后回国,并于1847年在伦敦出版了Three Years' Wanderings in the Northern Provinces of China。(31)这里所谓北方诸省其实相对于广东省而言的,指的只是江浙闽等省。就如同英国人在上海创办的第一份报纸被称为《北华捷报》一样。该书叙述他在华经历,其中多有关于洋泾浜英语的记载,生动地再现了当时的场景。就在该书第一页上,已用上“Oula Custom”一语,这是pidgin English的典型词之一,其另一种书写形式Ol’o custom已见于前述的马儒翰词汇集。福钧是1843年7月6日到中国的,其时中国尚未正式开放五口。但在厦门他已经听到Wyloe-Fokei,Wyloe-san-pan-Fokei,这样的话(第35页),他还提到连泉州乡下人也知道讲chowchow这个词(第53页)。9月1日他离开厦门,去舟山、宁波、上海等城市。他说定海的店主们认为英国式的店名对商店的声望与贸易的成功是不可或缺的,因此你会读到根据英国士兵的建议将商店取名为“Stultz,tailor,from London”,“Buckmaster,tailor to the army and navy”的店招。对比起嘉庆年间上谕不准存在“夷字店号”,(32)可见世变之亟。那些店主还将洋人糊弄他们的所谓证明书拿给洋顾客看,并且问道:“what thing that paper talkie;cando,eh?”回答者可能会以如下这种句式:“Oh,yes,Fokei,this can do,only a little alternation,more better.”这些对话都是典型的洋泾浜英语。

在宁波,他与一个商人对话,问他见过黄色的山茶花没有,“No,”said he,in his broken English.“My never have seen he,my thinkie no have got.”(第86页)。在香港时,他曾问一些人为什么那样赞美Lycopodium,they replied,in Canton English,"Oh,he too muchia handsome; he grow only a leete anddeete every year; and suppose he be one hundred year oula,he only so high,"holding up their hands an inch or two higher than the plant(第88页)。可见其时对使用于洋人与华人之间的这种中英混合语并没有定称,或称broken English,或称Canton English均可,但同时亦证明Canton English这一约定俗成的名称是确实存在的。

福钧说:“几乎所有与英国人接触的当地人都懂一点这种语言,就像他们也对葡萄牙语,马来语与孟加拉语一知半解一样,他们很快将这些语言混合在一起,而后创造出一种新语言,最熟练的通事会有很大的困难来分析它。而最可笑的是,他们总以为这是上好的英语。”福钧记述到,中国人将舟山岛上的外国人分成三等:第一等是Mandarin,但实际上的发音是Mandalees;第二、第三等为Sien-sangs与A-says。第一等包括所有在政府里头工作的人,以及陆、海军的军官。其中较高级的称为Bulla Bulla Mandalees,较低级的是Chotta Chotta Mandarlees。这里的bulla与chotta是印度词语的音讹,意思是很大与很小。商人们则被尊称为Sien-sang(按:实即先生的音译),一般的士兵与水手以及其他的较低等级的人就被冠以A-saya(按:常常用中文写作“阿三”);福钧的这些记载与分析,说明广东英语已经迅速地扩展到闽浙苏等省了,传播速度之快令人惊讶。原来是在广州行商、通事与商人之间的交流语言以及广东福建沿海中英走私鸦片者之间的交流媒介的,现在已经大大扩展了使用地域与使用人群。随后上海在1843年底开埠,接着是宁波、福州与厦门。

起初,当英国领事、外商与船只到了上海、宁波一带时,发现这里的人的英语发音要比广东人准确(按:例如v-,在吴语里头有此音,但南方则只有l-),就有人想要改变广东一带流行洋泾浜英语的潮流,宁波领事罗伯聃就编了一本《英语通用杂话》,有意让广东以北地区的学生学习正规英语。但是这一着并不十分成功,因为大量的仆役、买办和商人从南方涌向北方,他们已经习惯于说广东英语,而且以此为傲,于是这种中英混合语的潮流遏制不住地向北涌去。(33)当然,罗伯聃的努力也没有白费。其后,中国人模仿其著作编写了五六种正规英语的教材,但这是另外的课题了。(34)

当然鸦片战争以后广东英语除了往北以外,还有往南的一条传播路径,那就是到了香港。香港本是一居民稀少的海岛,到50年代商业贸易发展已有一定规模,西洋人到此游历所写著作也多记载有洋泾浜英语的信息。如英国军官F.A.Lindley的《太平天国革命亲历记》记他在香港时,就听到这样的话:“Hi-ya,this piecee man belong number one.Can do so fasion? Ga la!

S'pose you no wantche look see,mi wantche you come along mi catchee samshue.”(35)与此同时,往北的传播也并不止于江浙闽,第二次鸦片战争期间,还部分传播到了天津大沽一带。(36)六七十年代以后,又溯长江而上,传播到汉口一带。

1842年《南京条约》签订以后,买办代替行商成了中国与西方之间商业往来的中介人。买办是外国商号的中国经理,与鸦片战争以前,买办只是为商馆或商船做采买工作的性质已经完全不同。在公行制度下,外国人与中国人做买卖必须经过政府认可的行商,在这些商行里除了商人外,还有通事和买办。这三种人都或多或少懂得一点洋泾浜英语。五口通商以后,新的一种买办制度兴起,沿用的虽然是原来的comprador 一词,但实质已经变化。此处不赘。

比买办更大量的是懂得皮毛洋泾浜英语的一般商人或稍通这种语言的通事。当时在各口岸充斥着这样一些人,虽然不见正式记载,但从时人的文字中能透露一些信息。50年代出版的英文教科书《英话注解》序言中就说:其时的上海“通事者仍系粤人居多。”充当通事者未必是过去商行里的通事,而是一些粗通者。这样一些粗通者在广东沿海比比皆是,我们只要看鸦片战争前鸦片走私过程中那些充当鸦片贩子与走私贩之间中介人的土通事,就知道这些人数量之多。当着新口岸开辟之时,这些人就纷纷北上觅食,充当贸易通事了。他们所讲的就是Canton English。这些人的籍贯也促使这种未完全定名的jargon趋向于有一个众所公认的名称,所以我们似可以认为,五口通商后,Canton English的称呼反倒比鸦片战争前更要盛行。尽管至迟从19世纪20年代起就有人在书面上写过Canton English这个词,但当时这种称呼并没有在所有西洋人中扎根,一般都还称这种混合语为jargon spoken in Canton,40年代以后这样累赘的说法就不存在了。

但是进一步而言,由于Canton English已经脱离其发源地,加上广州的对外贸易地位在60年代以后就已让位于上海,使用这种混合语的主体中国人已经是江浙一带的土著,自然会要产生出一个新名称来,不可能长久保留旧有的叫法。于是新的中英混合语的名称也就随之而来,这个新名称就是pidgin English.

此前似乎尚未有人想去考证这一新术语何时正式登场,但我以为这一新术语的诞生对于研究中国洋泾浜英语的历史过程有重要的意义,因此极力在19世纪五六十年代的有关报刊中寻找蛛丝马迹。最后发现有材料说明,至迟在1860年时就已有了pidgin English 一语出现在上海的《北华捷报》上。该报在该年份的8月11日有一篇文章说:

我们必须在此向读者发表几封宁波来信,这些信在过去搜寻舟山群岛海盗的远征队上投下了一束令人忧郁的光线。现在是做一点什么以制止战争发生的时候了,不管何时,只要条件具备,就要防止生命与财产的损失。去年香港的炮艇随带一些能讲pidgin English的苦力,去追击那些我们根本没有权利干涉的船只,这是很一般的事。不管什么时候,只要聪明的苦力断言某某junk "belonged pilong"(按:“是海盗船”),68磅的炮就开始冒火,那只可怜的船马上就被消灭了……炮艇上没有一个人——也许除去那些“pidgin speaking”苦力——知道他们正在向谁开火。

但是语词的成型往往不是一天的功夫,而是有由微而著的过程。pidgin这个词也不可能是在某一天突然产生的,而是有其形成过程的。细作探究,其起初的拼写形式至少有两种,一是pidgeon,我们已经见于前面马儒翰的词汇集:

Pidgeon,or pidginess:a corruption of English word business,denotes also a matter,a thing."that no makee good pidgeon",—the thing is ill done.

另外,英国一位来华的医生Charles Toogood Downing在他1838年出版的书里也有Ghos-pidgeon这样的记载,表示祭神的意思。(37)其中Ghos即joss的别写,是葡萄牙语Dios的洋泾浜形式。以上的pidgeon显然就是pidgin的前身之一

也许因为Pidgeon的拼写过于累赘,所以到了50年代,则有另一种形式,即pigeon出现,例如:

Eep number one fools; he no make writee pigeon,he nomake fightee pigeon;he number one bad mandaline.he no cuttee thloat.

这句话是《泰晤士报》特派员George Wingrove Cooke 1858年1月28日在广州听到的,(38)应该是根据当时老百姓流传的话翻译而来。对于叶名琛,当时流传最广泛的对他的讽刺是所谓“不战不和不守,不死不降不走。相臣度量,疆臣抱负。古之所无,今亦罕有”。但Cooke所依据的原来的中文或许是:“叶最傻,既不写(按:或指不写降书?),亦不打,他最坏,也不死。”但这一推测已无法证实,不过这并不是我们关心的重点。我们感兴趣的是这句话里出现了两次的pigeon 一语自然是该记者的记音形式,虽然有随意的性质,但比马儒翰所记的pidgeon已经简化。估计数十年间,对于business的不同记音也许不会只有这两种。然而一旦简化并规范到pidgin之后,似乎就得到一致的肯定,而且其他拼写法甚至遭到了嘲笑。

虽然pidgin的先遣形式已经出现,但是在这一阶段,Canton English的用法依然延续,只是越来越少见了。大致可以说,19世纪20年代到60年代是Canton English的年代,60年代以后则是pidgin English的时代了。但在1893年发表的文章的标题中,甚至直到1975年的专著中,为了强调是“中国的”洋泾浜英语,有的还仍然使用了Canton English的叫法。在1861年12月7日的《北华捷报》刊登了题为《长江上的五个月以及其上游的考察报告》一文的第五部分“峡谷与急流”,其开头一段如下:

尽管我们到达宜昌已经离海有一千哩,海豚却一起陪伴了我们的整个航程,一直到了这里,这些大海里的最后的孑遗才跟我们说再见。它们的额外的一两个翻滚动作给我们特别的启发,似乎是在说——明白易懂得与Canton English 一样——"That top-side river not belong that Mr.Naptune King,hab got too muchey rock,and rapid Mackey al same chow-chow water!"(上面的河流已经不归海神所管了,河里石头太多,急流翻滚如同沸水)意思是告诉我们,上游不再是适于他们生活的环境了,他们不再受任何狂热的探险热情的影响,宁愿留下来,呆在下游平静的水流里。这里还保留着Canton English的称呼。

到了70年代,不但pidgin这个拼法已经定型,而在报纸上还对使用pigeon拼法的人表示嘲笑。其时有W.Simpson此人访问了中国,为Illustrated London News写了一篇游记,同时也在Macmillan's Magazine上写了一篇China's future place in philology,谈到中国洋泾浜英语。1874年1月22日的《北华捷报》对这篇文章评论说:

这是一篇荒唐的妙文,但是它给我们打开了一个可供我们踯躅其间进行遐想的奇妙思索空间。说也奇怪,pidgin English(not pigeon,Mr.Simpson,please!)是一种牙牙学语式的语言奇异例子。它也许会成长发展成为语言大家庭中的一员,而让人能追溯其源头直到Plain of Shinar,但据我们看来,这不大可能。许多儿童在他们年纪还很小的时候就死去了,故而我们推测这一种我们以之来和苦力和佣人交谈的jargon也不会有永久的地位。依我们的观点,它本身没有根柢,难以维持下去。Mr.Simpson举出的一些例子值得注意。“有人也许会以为那样一种说话的形式只会是一种暂时的存在,但是下列事实说明情况并非如此,它是不会死去的。相反,现在连中国人自身也以之作为一种交流工具。这一点并不新鲜,只不过是历史重复了自身而已。我们并没有记下来其他语言的成长过程,他们必定是在也是在同样的情况下起源的。这种类型里的一个值得注意的例子是印度斯坦语(Hindostanee),其源头可以追溯到穆罕默德统治印度的时候。它被取名为乌尔都(Oordoo),或曰‘军营语(camp language)’,因为它产生于侵略者的营地里。由于统治者与被统治者说的不是同一种语言,所以注定一开始他们之间的交谈只能是支离破碎的样子。然而当双方互相以片断的方式互相理解以后,时间最终将这些片断编织成为一种语言。这种语言现在的语法,是以印度语与梵语为基础,而在这种语言的丰富的词典里,有四分之三的词语是来自侵入者的语言。”这个例子给作者提供了想象的空间,他想象有一天中国会采用我们称之为“pidgin”的混合物作为一种方言土语,但是,他又从随之可能会发生的可厌的结果后退:“如果将莎士比亚与密尔顿的作品变成pigeon English,那是连想一想都觉得可怕的事。”而后他当然又引用了在道格拉斯(Douglas)的讲话与Longfellow的“Excelsior”里的话的译文。

阅读这篇不虚张声势的文章,让人感到它是一个被限制在多少有点流行的框架中的匆匆忙忙的来访者的印象的结晶,我们不禁要问,“到底怎么搞的,在英国竟然没有人知道这一切?”中国使用“pidgin” English的事实,其得名的原由,其表达方式的例证——在这一方式中,英语的句子被扭曲以适应中国的惯用形式,所有这些事实已故Mr.Albert Smith大约在1859年时已在埃及会堂(Egyptian Hall)里叙述过,同时他还引用了“My name belong Norval”的诗句,因而引起了一阵的轻微的笑声,显然是由于典雅的打趣所引起的。摆在我们面前的这篇文章比起十三年前在伦敦听到的报告来,没有什么我们所不知道的内容。未意识到的是在中国的兴趣,这一点应该再重复一下。在旅游者面前始终有一个很大的空间,如果他们有Meadows与Wingrove Cook的多卷本一本接一本地写的话,那么那些有关中国人的行为习惯的老故事的再生产就是无限量的。我们不和那些记录了自己印象的旅游者争论,他们的确值得我们感谢,因为每一篇文章都有一定的读者,这样关于中央帝国的信息就传播到海外去了。辛普森先生的带着显著场景的文章已经为一般的读者所熟悉,如果他说一个对我们来说略嫌老了的故事,他不应该被抱怨,因为他的商品有市场。但是我们希望人们能更多了解一点我们的位置,不要求那样一些很初始的教导。(39)

上面这个评论稍长,但为了说明问题,不得不具引如上。此评论至少说明两点:一是当时pidgin English的写法已经基本形成,所以对W.Simpson用老式的pigeon表示嘲笑。(40)二是更重要的是表示当时两种看法的斗争,即洋泾浜英语能否成为一种正式的语言。

由于到了19世纪70年代,pidgin English已经相当发展,所以后来成为著名汉学家的翟理斯(Herbert A.Giles)在1878年出版了一本A Glossary of Reference,On Subjects Connected with the Far East,其中所收词语不少就是pidgin terms。该书对pidgin 一词的释义如下:任何一种business,据说pidgin 一词就是由其派生而出。中国人对我们词语的仿效而有business、bizzin、pishin、pidgin等形式,也有人说是从葡萄牙语occupacao的后半段演变而来。或者从意为赎金(ransom)或赎回(redemption)的希伯来语词来,或者从虔诚的犹太人的仪式上来,名为pidjann……波兰的犹太移民大量移居英国时,相信将这个slang term随身带来了。进一步的语源学研究说是从梵语piche,to pursue而来。一般的用法是作为后缀,如amah-pidgin、coolie-pidgin等。一个佣人被召来做另一个佣人的工作时,他会说:no belong my pidgin(按:意为“这不关我的事”)。

翟理斯的释义说明其时许多语言学家对于pidgin的词源以及pidgin现象已经有了相当的关注,可惜一百多年后的今天,对于词源这个问题尚未有一致的见解。不过翟理斯的Glossary所收并不都是洋泾浜英语词。稍早一点时间,在1876年Charles G.Leland的pidgin English Sing-song 一书可以说带有研究的性质了。该书在概说里谈到洋泾浜语言产生的原因,并在书后附了一个详细的洋泾浜英语词汇表,其中所收入的洋泾浜英语的词语在数量上大大地超过了马儒翰。此书竟然出了十版之多,说明其脍炙人口的程度。不过,由于Leland从未到过中国,他的研究并不尽为形形色色的中国通们——至少在中国生活过一段时间的西洋人——所完全认可。

值得注意的是,直到翟理斯出版该书时,pidgin English还未被中国人称为“洋泾浜英语”,因为该Glossary里头还有“yang-king-pang洋泾浜”这一词条,其释文说:“上海的一条creek,分开英租界与法租界。”该词汇集的词头是附有中文释义的,如果此时已有洋泾浜英语一词,就一定会被提到,不会只作河流的名称解。那么中国人当时管这种混合式的语言叫什么呢?由于史料的缺乏,我们不能确知。但由1873年《申报》上连载的《别琴竹枝词》一文我们可以知道,当时应该有人将其称为“别琴”英语。这个“别琴”显然是pidgin的音译,虽然是带有吴语腔调的译音,但不见得比今天译为“皮钦”逊色。

1873年3月份在《申报》连载四期的《别琴竹枝词》是扬勋(少坪)所作。杨氏是上海广方言馆出身,通晓正规英语,后来写有《英字指南》一书,是正规英语的教材。他与前此的唐廷枢一样,既通英语,又深刻了解中英混合语。所以在一百首《别琴竹枝词》里将“别琴”英语的一些语言特征表现了出来。因我已有专文论述,(41)此处不赘。其实还在五六十年代,江南的一些文人由于接触到了英美人直接带来的正规英语,以及从广州扩散而来广东英语,觉得新鲜离奇,已经将个别的英语词应用于自己所作的诗里。

钱钟书先生注意到了一点,他在《汉译第一首英语诗人生颂及有关二三事》注62里提及(42):“高锡恩《友石斋集》卷八《夷闺词》第三首:寄语侬家赫士勃,明朝新马试骑来(自注:夷妇称夫曰赫士勃[husband])。第八首:纤指标来手记新,度埋尔立及时春(自注:夷人呼娶亲为‘度埋尔立’[to marry])。高氏卒于同治七年,但那八首诗作得早,咸丰五年(1855)刊行的李家瑞《停云阁诗话》已引了五首。”可见高诗还作于1855年以前,上距上海、宁波开埠不过十年左右而已。虽然高锡恩诗里所引个别词语未必就可看作是pidgin English的显著表现,但是类似的流行却是这种混合语产生的重要前提之一。

19世纪五六十年代上海已经超过广州成为全国最大的对外贸易中心。上海开埠初期,广州的洋行就纷纷在上海设立分行,不久以后,就连总行也搬到上海来了。起初来自西方的传教士、商人与外交官是中外语言接触的关键人物,门户开放以后,各色人等涌入中国,上海尤其是华洋杂处最典型的地方。于是西洋人要不要学习中国话,中国人要不要学习外语,成为时论的重点之一。一部分激进的西洋人认为中外贸易规模已经与闭关时期有天壤之别,西洋人必须学好汉语才能应对新形势,这在《北华捷报》甚至有激烈的讨论,(43)但是鉴于汉语十分难学,能够入门的人并不多,遑论熟练应用。甚至于最应该学好中国话以传播基督教信仰的传教士在鸦片战争以后也有所懈怠,只有比较积极的一些外交官如威妥玛、罗伯聃与翟理斯等人才算真正了解并热衷于汉语的学习与教育。因此,洋泾浜英语就不得不继续作为西洋人与中国人交流的不可或缺的工具。

至于中国人要不要学习西方语言,则答案一开始就是肯定的。鸦片战争以前的中国人以为,学习洋泾浜英语就是学习外语,五口通商以后,总算明白了学习正规外语的重要性。60年代起,中国在重要城市里相继开设官方的正规的外语教育机构,其中以北京同文馆与上海及广州的广方言馆的英语教育最为重要。民间的正规英语的教育也已经出现,至70年代为止至少已有六种国人自编的教材行世。七八十年代以后,上海报纸上甚至多有民办的英语培训班在招揽生意的广告。但尽管如此,直到19世纪末,因为大多数中国人的正规英语水平仍然低下,所以洋泾浜英语依然被当成是与洋人交流的最重要的桥梁。以上的分析并非一种臆测,而是有当时人的一些记述来作注脚的。

有一篇西洋人发表在1878年的文章说,洋泾浜英语一点也没有要走向消亡的样子。虽然有些中国人移居到了美国,有的在香港英国政府办的学校里就读,因而有不少人已经能讲很好的英语,同时也有越来越多的外国人熟悉了中国人的不同的方言——据最新统计,至少有五百人以上。但是对于潮水般涌来的外国士兵、水手与旅行者而言,他们学会中国话所花的精力与利用中国话的好处之间比较起来是悬殊太大了。对他们来说,一种以欧洲语言的词汇为基础的,能与当地人交流的工具是可以依赖的,因此洋泾浜英语必能立定脚跟,它不但不会消亡,而且会成为与地中海的Lingua Franca并列的一种Dialect。(44)

对于洋泾浜英语算不算得上是一种语言,则有人评论道:“如果将洋泾浜英语看成一种语言未免为时过早,其本身具有很大的缺陷。当一个英国人首次来到中国时,会觉得他是处于巴别塔遗迹里。如果命运要求他留在这里,他不会乐于使用洋泾浜英语。他的派头不允许他自愿去说那样一种混合语,因为那就像一个傻瓜在晚会上致词一样可笑。但是我们看到了一种情况正在发展,那就是尽管有人不情愿讲这种婴儿般的语言,但现实需要却强迫他这样做。”(45)

这就是形势比人强的道理。因此洋泾浜英语不但在中国沿海的日常生活里常见,也不但作为口语交流时使用,甚至可以用在法庭上作陈述,如1875年某商家刘森记在上海的美国领事法庭上就使用洋泾浜英语来表达。(46)从五六十年代起,洋泾浜英语就开始在上海盛行,七八十年代尤盛,直到世纪之末方才显下坡,但盛行之情况需要另一篇文章来讨论,本文只及于形成,并稍及为何长期不衰之原因而已。

虽然自1807年新教入华以来,数十年中不少传教士学习了很流利的汉语口语,甚至对中文的阅读以至于写作都有很大的进步。而且有的人,如慕维廉(William Muid)甚至认为汉语并不难学,但这并没有改变大多数来华外国人对学习汉语口语的畏难情绪,麦华陀(H.Medhurst)就批评许多传教士懒于学中国话。晚清的天主教传教士则远不如他们的先辈,因为先辈们若不学会中国话就无法传教,而新一代教士由于与枪炮俱来的优势,居高临下,汉语水平尤其低下。至于商人们,除了鸦片战争前东印度公司广州商馆有过正规的汉语教育外,大多数人都不热衷于学习汉语或其方言。所以在19世纪之末,有人估计,除去极少数不得不学习正规汉语的人以外,在中国的每五十个英国人里至多只有一个人认真想要学习中国话,两百人里至多只有一人在学习了数月甚至数年以后才掌握了其复杂性。(47)在这种情况下,洋泾浜英语就不可能不大行其道。因此,在中国的欧洲人与仆人之间的对话、他们向商家定货、处理与周围的中国人之间的各种事务,都不得不通过洋泾浜英语来进行。所以如下这些话在当时是很流行的:

Catchie that tiffin chop chop.(Let us have luncheon at once.我们赶快吃午饭吧。)

Just now Catchie.(l will get it at once.我马上去拿来。)

That piecie chilo makee boberry,looksee what thing.(Go and see what baby is crying about.去看看小宝贝干嘛哭了。)(48)

该文作者说,你来到中国的第一天,就会听到这样的话,几天以后,你就会学起来,一个月后,你就会说同样的话,而且理解当地人所说的这样的话的意思,当然这比说稍难一些。洋泾浜英语不仅用于英国居留者与其仆人及雇员间的对话,而且用于其他国家来华的商人与访客间。那些航行于巴达维亚(今印尼雅加达)与香港之间的荷兰船长们基本上不懂得纯粹的英国土话,但却能说很好的洋泾浜英语。除去少数例外,法国人与德国人也充分利用洋泾浜英语,而且一到中国就立即学会它。

虽然在香港的殖民地学校里则进行相反的努力,以免当地新生的一代会受到这种混合语的影响。教会与教堂学校尽力引进更好的事物,但不总是获得成功。特别要命的是当年轻的学子们遇到学习正规英语的困难时,总是回到他们精通的较容易的方言的倾向。有一个故事说,有一天一个学生不能理解他所学的赞美诗,说为什么异教徒聚在一起会那么激烈?直到教师将其译为中文后,他才理解,并且叫道:My savee; what for that Heathen man makee too muchie bobbely(我明白了,为什么那些异教徒们会造出那些麻烦来)。(49)不过当地许多学校毕业的学生被雇用于信赖的职位,他们的英语写说能力都很正确而且优秀。随着时间的前进,这些有价值的中介人的数量有望得到稳步的增加。

作者还认为李鸿章与英国谈判成功以后,中国的四通八达的铁路线将会由英国的工程师来建造,于是洋泾浜英语又将再度成为中国工人与英国工程师之间的交流工具。洋泾浜英语除了在中国本土以外,并未朝我们这一边扩展,虽然在我们领有的海峡殖民地有20万中国人,这些人大部分从海南岛来,发现他们侨居国家所用的马来语容易学会,所以他们选择它作为当地的交际工具,甚至扩大到运用在他们自己人当中。在海峡的欧洲人都或多或少能说一点马来语,它一点也不比洋泾浜英语难。再者,在日本的华人并不强烈地体现自己,因为他们在那里没有什么鼓舞人心的成就,所以他们都学了日本话。而在欧洲人的居留地,则有pidgin出现。

在中国短期居住以后,洋泾浜英语的惯习几乎成为第二特性,在你离开中国以后对你的仆人讲话时,不放弃它的离奇的又是富有表现力的修辞,那真是难。(50)

不但在1870年代以后,洋泾浜英语在中国大行其道,而且有人更加乐观,以为这种语言会成为一种普适的交际语言。著名的英国地理学家、语言学家Richard F.Burton爵士70年代来过中国,宣称他相信“在不远的将来”pidgin将会成为整个世界的lingua franca.这种乐观估计在下一个世纪的30年代又被肖伯纳重复了一次。(51)而当今天long time no see已经成为正规英语时,我们不知道英语本身是否正在不可避免地洋泾浜化,或者从一开始英语就是带有洋泾浜特点的一种语言。

其实在接近20世纪时,由于政治社会方面对于英语热的退烧,以及正规英语教育的兴起,洋泾浜英语开始走下坡路。虽然如此,所有19世纪后期及20世纪前期关于上海的英文著作里都不免要多多少少地提到这一特殊的文化现象。从其中可以看到,洋泾浜英语也有水平高下之分。水平高的类似以下的文本:Tailor,my have got one piece plenty hansom silk; my want you make one nice evening dress;差的则有:Ten dollar a month and eat you,sleep you以及Long time no see you之类。

以上所述根据的史料多是西方来源,而且止于叙述洋泾浜英语的形成过程。至于西方人对洋泾浜英语的语言学研究则不拟在此申论。倒想借此将中国人对洋泾浜英语的语言学研究作一简单的引述,以作为本文的结束语。前文提到的唐廷枢是19世纪中国有名的买办,他幼年时在澳门学习过正规英语,所著《英语集全》一书出版于同治初年,是当时教授正规英语最好的教材。为了说明正规英语与洋泾浜英语的区别,他在该书中经常将两者作比较,无形中向我们揭示了当时社会上所流行的洋泾浜英语的形态。事实上从19世纪以来,中国的英语教育就有两条不同的路线,一条是洋泾浜英语教本,一条是正规英语教材。前者的源头自然更长,因为要迎合一般人的急用先学。至迟在1840年以前这种课本就很流行了,因为我在德国国家图书馆看到一份作于1840年的《御书房满汉书广录》,其中就载有《红毛话》一书的名目,只可惜此书无缘觌面。不过这类书并非研究性质,倒是可以作为今天的学者研究当时洋泾浜英语的样态用,请参考拙著《逸言殊语》(增订版),此处无需重复。

该书又指出正规英语形容词比较级、最高级必须有变化,多音节词加more、most,单音节词则在词尾加上-er、est。而广东番话虽也有比较级与最高级的区别,但用另一种表达方式:“广东番话亦有三等之分,但更字(按:指比较级)俱说嚒字,至字(即最高级)俱说稔巴温。则如长字说郎(long),更长说嚒郎(more long),至长说稔巴温郎(number one long)。短字说失(short),更短说嚒失(more short),至短说稔巴温失(number one short)。如此之分,今番人亦有多晓。”由于其时广东英语是实际应用的贸易语言,正规英语一般人能懂的并不多,所以洋人也屈服于广东英语,形成“今番人亦有多晓”的局面。

其他对于洋泾浜英语的分析则放在与正规英语的比较中去提,如指出正规英语人称代词有主、宾格的区别,而广东英语则无此变化:在卷一“人体”一类词汇中,说“我”的正规英语有I与me两种形式,“此二句须分先后讲,句语之中我字在先,则用前一个‘挨’字(即I);句语之中我字在后则用‘未’字(即me),须分清楚,方成正语。譬如我打尔,则‘埃士地叻夭’,尔打我,则‘夭士地叻未’。若说‘夭士地叻挨’,则不通也。”虽然此处未明说广东英语,但既提正语,又说不分“挨”与“未”是不通的,其实是暗示广东英语即不分“挨”与“未”。实际上,在广东英语里,几乎不用I,最常见的是以my代替单复数的第一人称的所有主宾格,亦即my等于I、me、mine,又相当于we、us,甚至our、ours。当然有时也用me,如本书卷五就有这样的广东英语的句式:me not can talkee you.

词法方面也有特点。由于汉语没有屈折变化以表示动词的过去时态,而且不少动词与名词是同一形态,因此如sharpen这样的动词,在广东英语里就要变成“米记飒”,亦即“makee sharp”。如brought就要以“哈布凌”,即have(实际读音是hab)bring来表示。与此同时,英语与汉语有一个很大的区别,即前者无量词,而后者有量词。所以中国人不习惯讲没有量词的话,但量词翻译为英语又不容易,要以名词的形式体现出来,于是洋泾浜英语就用一个两全其美的办法,所有的量词都用“卑士”,即piece来代替,一位律师是“温卑士罗也”,四匹马是“科卑士喝士”等等。

至于句法的特点则有两点最为特出,一是尽量简化句式,用尽量少的词组成最简单的句子,一是词序一如汉语,不用倒装式,不管问句答句皆是正序。前一类如:What is that?在广东番话里只用“喝丁”(即:what thing)两个字就行。后一类仍可以上引那句me not can talkee you为例。此句的正规英语是I can not tell you,但在广东英语中can not被变成not can,与汉语词序一样。至于talkee则是talk变形,就如同want变成wantchee、make成为makee 一样,都是加上元音以使其符合中国人的发音习惯。除了句式发生变化以外,用词方面也有很奇怪的不同。如正规英语的Where are you going?若以广东番话来说就是“喝铺礼士,

歌?”,是What place,you go?的广东话音译,相当于中国话的“哪里去,你?”,所以不用where,而用what place代替。至于说你是谁(广东方言为“你系乜谁”),广东英语并不用Who are you?而用“呼蚊

”,亦即who man you?有点像是广东话“乜人?你”的直译。

为了省事,英语助动词、系词一类自然省去,所以I don’t know you就成为“米糯沙比

”,也就是me no savvy you。Don’t say so则成为“糯骚花臣托记”,拼写出来即为no so fashion talkee。而are you well就简化为“

喴黎豁”,即you well?或者改系词为另一个常用动词,如Iam sick变成“米合昔”,就是me hab sick的转写。

广东英语用词的来源,并非全是英语词,这一点在许多人的著作中都提到了。如Abeel在他的航行记里说,他在广东听到的一种话是葡萄牙语、英语与汉语混合的变种。其实还有马来语的成分。因为在广东英语流行以前,广东沿海从明末以来早就流行过广东葡语。《英语集全》的作者虽未明白指出这一点,但在许多英语词下面都注出广东番话的读音。如在know下面说广东番话为沙鼻。这个“沙鼻”拼写出来就是savvy,是由葡萄牙语saber变化而来,与英语毫无关系。

在读音方面,广东英语也尽量简化,而且根据汉语的习惯来发音,有时与正规英语相去甚远。《英语集全》里要求学习正规英语要尽量发音准确,但其时没有国际音标,只能以各种符号勉强表示,如-th与th在汉语里头没有相应的音与之对应,不得不以一个△表示,如对“一月(one month)”,注音为“温蚊△”。但在说明正规英语发音的同时,又在许多词下面注明了广东英语的发音,如前述词组广东英语就叫做“温扪”,最后一个用△表示的辅音被省去了。或许用另一种办法,即以t-取代th-,这样一来thank you就成为“丁记

”了。至于洋泾浜英语里用l-来代替r-是大家一般都知道的规则,这自然是因为汉语方言普遍缺少r-这个辅音的缘故。所以广东英语里的shroff就发音为“士笠”。

由于每个汉字是一个单独的音节,因此中国人对以辅音结尾的英语词的发音特别困惑。于是在广东英语里,许多这样的英语词就干脆被省去。如上例,或被加上一个元音,甚至一个音节。如煮,正规英语读音为

厘(boil),而广东番话读为拜林,spoil则读为“士杯林”。与此同时,因现代汉语已经没有双辅音的音节,遇到英语里的双辅音情况有时就要加以繁化,在第一个音之后加上一个元音,亦即增加一个音节,以便于发音,如proper在广东英语里的发音就成了“巴笠巴”,显然是在p-的后面加上-a这个元音。

另外,广东英语不但要尽量简化语法,也要尽量减少词汇量,以便于用最少的精力来学会这种对赚钱十分有效的语言。因此许多常用的并不复杂的词也不记诵,而是用组合的方式来表达,如remove以“米记务乎(即makee move)”代替,同样renew也成为“米记鸟(makee new)”。这个“米记”有如万用词,与许多动词都可以搭配,为的是减少记诵词语的数量,尤其对于不常用的较正式的词语。如intoxicated,一般生意人是不必去记它的,于是广东英语用“米记地凌其”,即makee drinkee来代替。与之类似,have(实际发音为hab)也是万金油,什么地方都可以附加上去,如having seen就可以说成“哈思(have see)”。但是make与have本身还是正规英语词,有趣的是另一个重要的万应药方本身竟是洋泾浜式的词组,那就是no can一语。这个词组与一般简单动词的结合,就代替了许多书面语,或者俗称的“大词”。如immortal可以说成“糯

底(no can die)”,而invisible也可以表示为“糯

思(no can see)”。这一来,更不常用的inaudible与inexcusable也可以用类似的文法来表示。

所以洋泾浜英语的另一个重要特点就是词汇量小,有人说总共只有七百个词。精简词汇以外,甚至还有对音节的简化,以省去许多死记硬背的功夫。如business如用广东方言记音要读成“卑士呢士”,有四个音节,而广东英语却只需读成“卑剪”,两个音节就够了。当然有些音节的简化还由于发音的困难,如five,正规英语发音为“快乎”(以广东方言发音),而广东英语只读为“辉”。同样,seven的读音也简化为“心”,而不是“些坟”。

由于使用了上述的各种方法,即简化语法、精减词汇量以及简化与减少音节,于是使得比较复杂的句子也能用比较简单的方式来表示,也能使不懂正式英语的merchant、linguist、comprador,甚至没有什么文化的coolie、servant也能应付自如。如比较复杂的打官司的用语,也能较得当地表示出来,在《英语集全》中就收录了24例这样的句子,如When did you file the complaint(广东方言说:你几时入纸嘅)?以广东英语讲出来是“喝店

地必地臣?”(即:what time you send petition?)又如You will have to engage a lawyer尔要托状师),用广东英语说则是:“

湾治

治温卑士罗也。”(即:You wanchee catchee one piece lawyer)这样比较简单的说法是一般人也办得到的。

由此看来,中国的洋泾浜英语不能不说是一种创造性的文化现象,虽然这是俚俗文化的一个侧面,但却在中国沿海流行了两百多年之久。而且在19世纪下半叶得到广泛的发展,以至于延续到20世纪初,竟然成了外国人与中国上层社会人士之间的一种交际语。Hall曾据Reincke的论文将中国的洋泾浜英语分成四个阶段,即起始、“古典”、扩展与衰落。并在各个阶段都介绍了一些文本,可惜所有文本都来自西洋人的著作,没有举出中国人著作的任何例子。故这里特意加以介绍。当然要利用《英语集全》的文本也不容易,因为其中所有的广东英语都是以汉字来表示(正规英语都以英语原来的文字形式表示),要将其复原为罗马字拼写的形式有时相当困难,首先要懂得汉字所代表的广东方言的音节,而后再据这些音节推想出它符合哪一个英语词,如果有时该音节所反映的是一个变了形的英语词,或非英语词,难度就更大了。本文所要提醒诸位的就是要注意中国方面记载的pidgin English现象与实例,除了《英语集全》以外,还有上海洋泾浜英语的形态也很有趣,这我在《比琴竹枝词百首笺释》中已经说到,这里就不再赘述了。

当然,西洋学者从语言学角度研究洋泾浜英语也有相当的困难,因为“几乎不可能得到中国洋泾浜英语的可靠的书面材料,如果那不是一个现代通事讲话的书面记录的话,那么就是一个半幽默式的,而且肯定是不准确的,我应当称之为英国式的一成不变的中国洋泾浜英语的抄本”。(52)

20世纪中叶世界形势大变,洋泾浜英语在中国走到了尽头,以至于颜惠庆称(正规)英语其时已经成为第二国语。作为交流使用的这种中英混合语虽然消亡,但在上海的娱乐场所却将其作为节目来演出,尤其是作为弹词开篇里更加常见,以下就将取自《大百万金开篇集》里的“洋泾浜”一篇作为本文的结尾:

ABCD大流行,“爱佛来抱台”(every body)学两声。交际场中“司马脱”(smart)。说两声“英格立许”(English)洋泾浜。有一个摩登(morden—按拼写误,应为modern)少爷“乔其方”(George Fong)他在倍恩克(bank)里做练习生。穿的是“福林翻兴”(foreign fashion)卖相好,“杀勒来”(salary)一个月只有几千洋。交一位“哥儿忽恩特”(girl friend)蜜丝张(Miss Chang),她是“司瓜儿翻兴”(school fashion)女学生,若遇“生台好立台”(Sunday holiday),“瓜特镪司”(good chance)可以恋爱讲。一个是,“四维脱哈脱”(sweet heart)哥哥叫;一个是,“买爱大令”(my darling)叫两声。有时节,南京“西矮脱”(Nankig按应为Nanking Theatre)影戏看,“勒舞”(love)片子看几张。“劳来(Laurel)哈台(Hardy)”勿要看,“希佛来(Shavaly)”、麦当娜(Macdonard)是她好榜样。有时节,“派克”(park)里向去兜兜,“托克勒舞”(talk love)好地方。倘然没有“曼五”(man)来看见,紧抱“开司”(kiss)也不妨。“末内”(money)用空交交关,“妹内求”(manager)晓得无法想。“迭司蜜司搿得会”(dismiss gataway,应为gateway),“乔勃老司”(job lost)不好回家乡。“阿宪姆”(ashame)弄得无下场,“笔得生司”(empty cents)实在僵。洋泾浜就此怕冷场。

本文原是为了写作一本小书《中国洋泾浜英语研究》所积累的部分素材,除了上述内容以外,本来还应该写出中国洋泾浜英语在上海的变迁、盛行及衰落过程,还应该写出中国洋泾浜英语在海外的延伸情形,更重要的还有这种混合语的语言学研究,但是限于时间与精力,只能先成此篇,希望能引起有关人士的兴趣。此外本文所用部分资料端赖学生余蔚、林涓与司佳帮忙收集,并此志谢。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000