施劲松:从西南地区出土的青铜鸡看家鸡起源问题

一、问题的缘起

在考古学的研究领域中,家养动物的起源已成为一个备受关注的课题。随着动物考古学的发展,判定家养动物的标准、追溯家养动物起源的理论和方法等的完善,相关认识也不断深入。在家养动物中,研究较多的又是我国古代文献中早有记载、且从古至今与人们生活紧密相关的“六畜”,鸡便是其中之一。

我国古代家鸡起源的最新研究成果体现在邓惠、袁靖等先生的《中国古代家鸡的再探讨》[1]一文中。该文全面分析、辨别了我国38个遗址出土的考古材料,认为过去有些曾被认为是家鸡的遗存,有可能只是环颈雉(Phasianus colchicus Linnaeus)或原鸡(Gallus gallus Linnaeus),依据目前掌握的证据,只能暂时给出我国家鸡(Gallus gallus domesticus Brisson)出现的时间下限,即殷商时期。文章指出,如今鸡骨形态学研究的新进展已可由一套差别标准将环颈雉和鸡有效地区分开来,但由于红原鸡与家鸡有更近的亲缘关系,辨别红原鸡与家鸡的方法还需要补充和完善。与此同时,该文详细提出并讨论了判定家鸡的六项标准,即鸡骨的形态特征、测量数据、性别比例,以及考古现象、人工制品、文献记载等。文章对各地出土鸡骨遗存的分析和对相关标准的讨论,对判定相关考古发现并就家鸡起源得出准确认识具有重要意义。

在判定家鸡的各项标准中,对鸡骨遗存进行动物考古学或分子生物学研究,均可获得鸡的进化的直接证据。对于不能直接从中获取进化证据的有关鸡的人工制品和相关考古现象,则需要通过考古学的解释来加以说明。本文即主要就学界关注较多的史前陶鸡和西南地区发现较多的青铜鸡,对人工制品的判定标准和材料解释略作讨论。

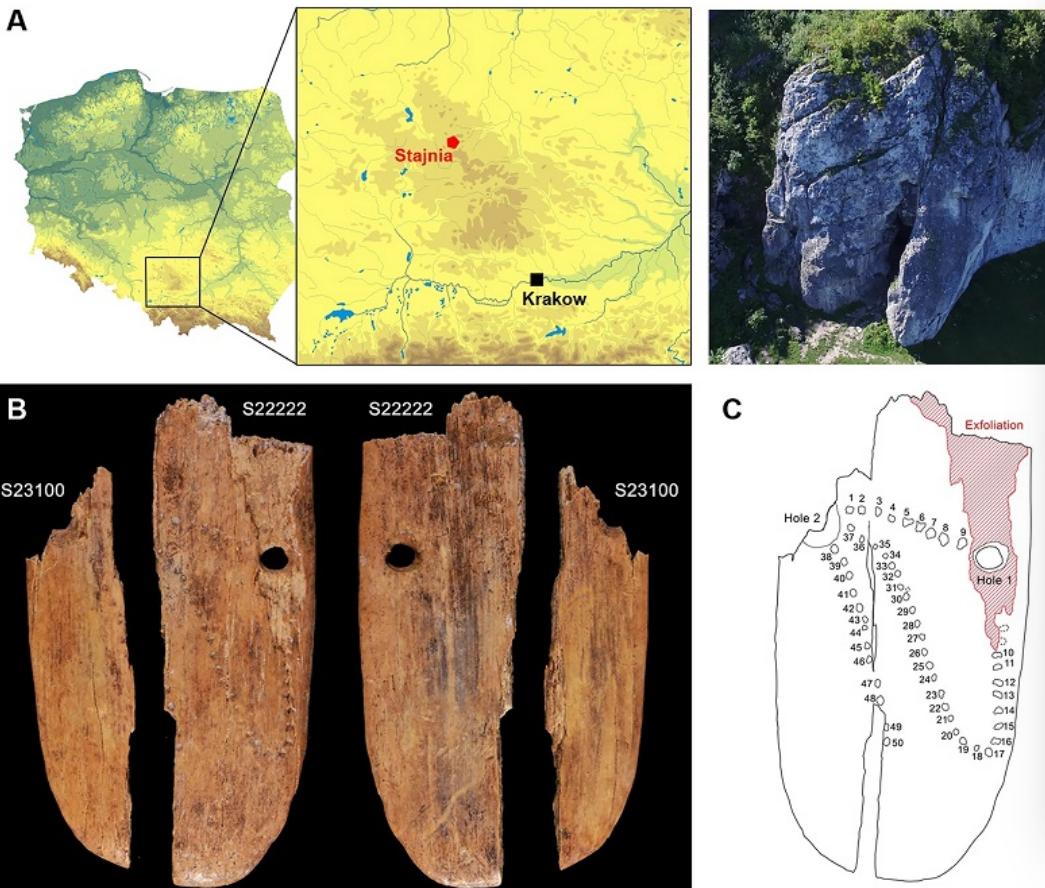

图一 石家河出土陶鸡

1.雄鸡(T28②∶2) 2.雄鸡(H16∶2) 3.雄鸡(H4∶17) 4.雌鸡(H16∶1)

二、邓家湾出土的陶鸡

在有关鸡的人工制品中,时代既早、数量又多,且不少研究都提及的是湖北石家河邓家湾遗址出土的陶鸡。

在邓家湾,早在1973-1976年进行考古调查时就采集到陶塑品百余件,报道的60余件标本有鸡、鸟、羊、猪、狗、龟、猴、象等动物形象和陶偶[2]。以后的历次发掘都出土包括鸡在内的大批陶塑品。有学者认为这些陶塑品至少有23种动物,其中有7种可能为家养,包括鸡[3]。1987-1992年邓家湾的第二次至第四次发掘,在灰坑和洼地堆积中又出土大批陶塑[4]。其中17个灰坑内填满陶塑,并伴出罐、壶、杯、缸等陶器残片,以及烧土块和炭末。洼地底部也有成堆的陶塑。陶塑总数不少于万件,均为泥质红陶,火候较低,捏制而成,器形小巧,无彩无衣。在可复原的233件陶塑中,有动物193件,包括家畜类的狗、猪、羊、兔、猫29件,禽类的鸡和鸟89件,兽类的猴、象、獏、狐29件,鱼鳖类15件。41件鸡中又有雄鸡、雌鸡和小鸡等。雄鸡一般个体较肥大,仰首伸颈,有冠、翅和尾(图一,1~3)。雌鸡个体较小,无冠或矮冠,有双翅或无翅(图一,4)。小鸡则头小,身短圆,秃尾。这批陶鸡虽然风格写实,但因是手工捏制而有欠精细,由此类随意捏制的艺术品来判定动物的种属并不够严谨。相关陶塑即使外形似鸡,也难以判定是否为家鸡。发掘报告推测,陶塑并不出自墓葬,周围也无窑址,但分布于墓区东侧,又有被焚烧的现象,因而可能属于祭祀活动中的祭品。这一推论也无助于判定这些鸡是否是表现家鸡。正因如此,邓惠、袁靖等先生认为邓家湾的人工陶制品,且不论略显粗糙的制作手法与制作这些艺术品的随意性,仅凭短喙、短尾等模糊特征也不足以定其为家鸡,况且这批人工制品中家养和野生的动物形象共出,可见其原型比较复杂,对于种属的解释更需谨慎。这一认识体现的是一种科学的态度。

不过在据推断的家鸡起源的时段内,也确有家鸡特征明显的人工制品,四川广汉三星堆遗址出土的青铜鸡便是一例。

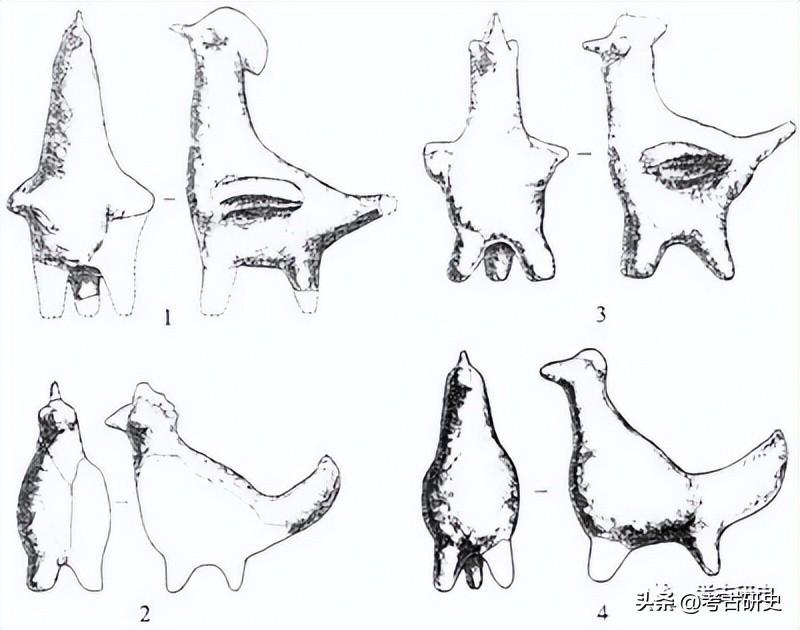

图二 三星堆2号坑出土青铜鸡(K2③:107)

三、三星堆器物坑出土的青铜鸡

四川广汉三星堆2号器物坑出土一件青铜鸡,其时代相当于商代晚期,正值邓惠、袁靖提出的家鸡出现的时间下限。

这件青铜鸡为公鸡形象,昂首引颈,尾羽丰满,站立于方座之上。鸡长11.7、通高14.2厘米[5](图二;图三,2)。已有学者关注到这件青铜鸡。如韩起先生认为,如果石家河等地的陶鸡的定性因史前人类的雕塑手法稚拙还有疑问,那么三星堆出土的铜公鸡至少在形态上是非常逼真的;联系《诗经》中关于鸡的记载,可知至少到春秋初年家鸡已相当普遍,并在人们的生活中发挥着重要作用[6]。三星堆的这件鸡与一批高等级的祭祀器物集中出土,因而制作精美、风格写实、细部特征明确,非邓家湾陶塑可比。这件鸡的外形特征,明显可以和雉属的环颈雉区别开来。环颈雉雄鸟羽色华丽,头顶为黄铜色,颏、喉、后颈均为黑色,颈下有一圈显著的白圈;尾羽甚长,主要为黄褐色,而横贯一系列的黑斑[7]。三星堆青铜鸡的冠和尾羽等明显不同于环颈雉。但三星堆铜鸡表现的是原鸡属的原鸡还是家鸡却不易判断。原鸡形体近似家鸡,其头有肉冠,喉侧有肉垂,雄性羽毛很像家养公鸡,最显著的差别是头和颈部的羽毛狭长而尖;毛色比家鸡更华丽,前面为深红色,向后转为金黄色,尾羽为黑色,并具金属绿色反光[8]。三星堆铜鸡的羽毛无色彩,因此,仅据形态难以区别。

在三星堆2号坑中,与青铜鸡共出的还有众多的青铜鸟,三星堆青铜鸡之所以未被纳入到一些家鸡起源的研究中,这也是原因之一。是否可以由此排除三星堆铜鸡为家鸡的可能性呢?笔者曾对三星堆器物坑及出土器物进行过解释[9],但并未谈及这件铜鸡,借此也就三星堆铜鸡的含义及它与鸟的共存现象展开讨论。

首先看青铜鸟。三星堆所有的青铜鸟都出自2号坑,鸟的数量众多、形态各异,大多是铜树等器物上的附件。如在两棵青铜树(K2②:94、K2②:194)的每支树枝上均有一只立鸟站在一朵花上,鸟为鹰嘴状,尾上翘,尾羽镂空(图三,1、4)。一棵小型铜树(K2③:272)上的立鸟为人面鸟身。此外还有10余件铜花朵和鸟,有的鸟形如开屏的孔雀。在1件“神坛”(K2③:296)的上端,四角也各立一鸟,在肩的正中则有人面鸟身像。还有1件高约81厘米的鸟足人像(K2③:237),上为人身、下为飞鸟。

图三 三星堆2号坑出土青铜器

1.青铜神树(K2②∶94) 2.青铜鸡(K2③∶107) 3.青铜鸟(K2③∶193-1) 4.青铜鸟(K2③∶194-1)

2号坑中还有不少单件的铜鸟和铜鸟形饰(图三,3)。铜鸟有的有冠羽、长尾,有的背上有花羽或翼、尾分叉。小者高仅几厘米,大者高30多厘米。另有1件高达40厘米的鸟头。鸟形饰一类为扁平状,或较为写实,带冠、翅前卷、尾上翘,或较为抽象,用镂空、勾线等表现出鸟的形象;另一类则是用铜箔捶打而成。2号坑中还出土鸟形器物,比如铜鸟形铃。此外,2号坑的铜器上还多鸟纹。

但在三星堆1号坑中并不见青铜鸟,甚至青铜器上也没有鸟纹。显然,大量且集中出自2号坑的青铜鸟有其特定含义,它们与2号坑中的其他遗物应有一致的象征意义。铜鸟多出自铜树上,一般认为这些铜树表现的是扶桑和若木,象征太阳的升降之所。《山海经·海外东经》记扶桑为:“有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《大荒东经》记载:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”《大荒北经》记若木为:“大荒之中,有衡石山、九阴山、灰野之山,上有赤树,青叶赤华,名曰若木。”《淮南子·坠形训》也说,“若木在建木西,末有十日,其华照地下”。这些传说中的扶桑和若木与三星堆出土的铜树近似,而文献中提到的与扶桑和若木相关的地名也都在巴蜀地区[10]。因此,三星堆的青铜树和《山海经》等的记载有可能共同反映了该地域的某种传说。根据《山海经》等所记,扶桑是东方太阳升起之处,若木则是西方太阳落下的地方,太阳又为乌所负载,乌即象征太阳。由此看,铜树和树上的鸟都与太阳有关,反映的是太阳崇拜。

与太阳崇拜相关的遗物在2号坑中还有很多。比如6件太阳形器,其中央为一圆形凸起,周围有“芒”,之外又有一个外圈。这种器物修复后的直径都为80多厘米,形同太阳,所表现的内容应与铜树和树上的鸟相同。在2号坑出土的青铜器上还有很多与太阳形器相似的纹饰。又如人眼造型,数量和种类都非常多,有眼形器、眼形饰和眼泡等。3具神面像和铜树上的人面鸟身像还有外凸的眼睛。2号坑出土的铜器上同样也多眼形纹。有学者认为,在某些神话中太阳与眼睛相同,因为睁开眼世界是白天,闭上眼世界就变成了黑夜,在这种神话中眼睛也就与太阳有相同的意义[11]。

由此可以认为2号坑中出现的鸟象征太阳或与太阳相关,铜树、太阳形器、眼形器等同属太阳崇拜的主题。相比之下,三星堆1号坑中完全不见这类器物。因而,2号坑埋藏的或许是太阳神庙中的陈设器物[12]。

基于这种对出土背景的解释,我们再来看青铜鸡。青铜鸡既然出于2号坑,那它就应与坑中的上述遗物密切相关并具有同样的含义。

公鸡突出的习性是天亮前啼叫,这明显与天明、日出相关。中国古代的早期文献,如《诗经》中就有不少天明前鸡鸣的记载。《郑风·女曰鸡鸣》:“女曰‘鸡鸣’。士曰‘昧旦’。‘子兴视夜,明星有灿’。‘将翱将翔,弋凫与雁’”。在古代一天的记时法中,“鸡鸣”和“昧旦”还是“夜半”以后先后相继的两个时段。《齐风·鸡鸣》也有“鸡既鸣矣,朝既盈矣。匪鸡则鸣,苍蝇之声”。在其他一些文献中鸡鸣也多与天明相联系。如《左传·宣公十二年》有“右广鸡鸣而驾,日中而说”。《左传·襄公十四年》有“荀偃令曰:鸡鸣而驾,塞井夷灶”。《史记·孟尝君列传》记载战国时齐国孟尝君被秦国扣留,被释后夜半逃至函谷关,“关法鸡鸣而出客,孟尝君恐追至,客之居下坐者有能为鸡鸣,而鸡齐鸣,遂发传出”。

《太平御览》引晋《玄中记》:“玄中记曰,东南有桃都山,上有大树,名曰桃都,枝相去三千里。上有天鸡,日初出照此木,天鸡即鸣,天下鸡随之鸣”[13]。这则传说中不仅有日出时鸣叫的天鸡,而且有天鸡栖息的神树。南宋淳熙年间的《古玉图谱》也引有《玄中记》的同一记载,但却有所不同:“蓬莱之东,岱舆之山,上有扶桑之树。树高万丈。树巅常有天鸡,为巢于上。每夜至子时,则天鸡鸣,而日中阳乌应之;阳乌鸣,则天下之鸡皆鸣”[14]。郭沫若对比两条材料,认为“在这儿,所谓‘桃都树’变成了‘扶桑树’。这显然是传说上的变异,可以明显地看出桃都树是从扶桑树演化出来的。阳乌之外还有天鸡,是新构传说的特点,但在新传说中说法也不尽一致。一说‘日初出,光照此木,天鸡则鸣’,另一说‘天鸡鸣,而日中阳乌应之’。到底是鸡先乌后,还是乌先鸡后,这应该又是传说上的变异了”[15]。有意思的是,在三星堆2号器物坑中,不仅有青铜神树,而且或是象征阳乌的青铜鸟和象征天鸡的青铜鸡都已同时出现了。

以上文献记录比三星堆青铜鸡的时代晚,但由此可以说明古人早已意识到了公鸡天明前啼叫的习性。结合对三星堆2号坑中各类遗物的解释和公鸡的习性,可以推测三星堆的这只青铜公鸡是用于表现日出。在此背景中,鸡和鸟都不是一般的祭祀品,它们表现了相同的主题但又各有其特定含义,因而三星堆的鸡若为家鸡,它可以和野生动物甚至具神异色彩的动物共出。

至此,三星堆铜鸡是否为家鸡还涉及另一个关键问题,即什么样的鸡会在日出时啼叫。据说原鸡也会在黎明时报晓,音调与家鸡相仿而略尖,尾声不拖长[16]。至于环颈雉,并不确定是否有日出时打鸣的习性。为明确此问题,笔者在查阅资料而难获确切答案后,曾求助美国康奈尔大学的鸟类学实验室[11],并多次进行讨论。对此,笔者尽可能清楚地解释了中国古代文献及诗歌中有关“鸡鸣”的含义及其文化背景。但据该实验室,雉、原鸡和家鸡一天中任何时候都会叫,雉叫是为了吸引雌性,家鸡在清晨叫是为了保护它所想要交配的母鸡,所谓“报晓”只是一种巧合。这是一种科学的结论,据此我们并不能明确三星堆的青铜鸡就是家鸡。鸡在天明时啼叫原本完全是一种生物现象,但在中国古代的文化背景中,这种现象显然被赋予了文化的含义。三星堆青铜鸡既是有特定用途的人工制品,当然也有其附加意义。与清晨鸡鸣的大量记载相对比,中国古代文献中虽然也有不少对雉的记载,但却与天明啼叫无关,这至少说明雉并不具备这方面的意义。

总之,从形态和习性上我们都还不能判定三星堆的青铜鸡是否为家鸡,但假若它是家鸡,那它与野生动物的形象共存也是合理的。此外,若能明确家鸡、原鸡和雉习性上的差异,或将有助于推断青铜鸡表现的种属。

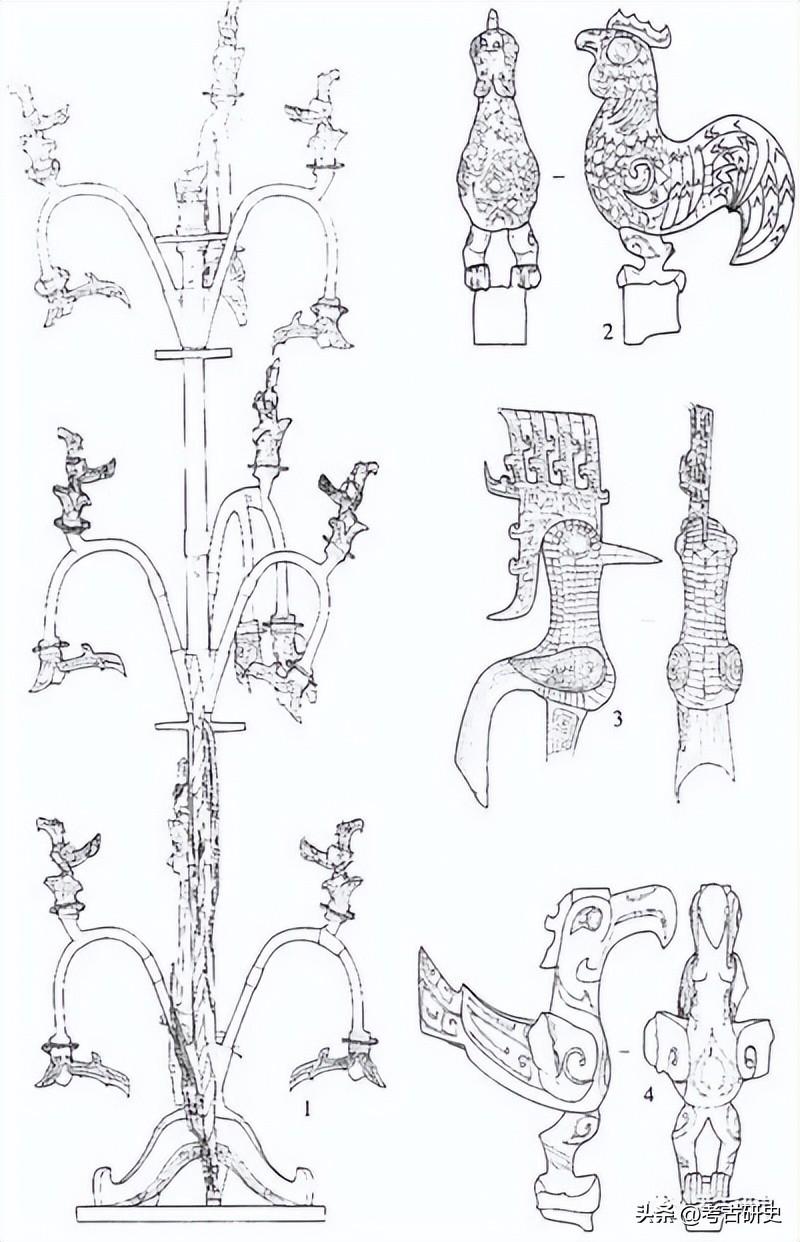

图四 西南地区出土的青铜器

1.盐源鸡杖(C∶9) 2.盐源鸡形案(C∶1012) 3.石寨山斧(M12∶6) 4.李家山扣饰(M47∶154) 5.祥云鸡杖首(M14∶40-3) 6.样云鸡杖首(M14∶40-7) 7.李家山鸡杖首(M69-209)

四、西南地区出土的其他青铜鸡

除三星堆而外,在西南地区出土有很多战国秦汉时期的青铜鸡,它们大多为青铜杖首。这些青铜鸡的时代晚于三星堆的发现,而且也超出了家鸡起源的时代下限。但西南地区集中出土青铜鸡或鸡首杖的现象非常突出,三星堆青铜鸡也被一些学者认为是杖首,因此,将这些考古材料相联系,也有助于更好地理解这些青铜鸡的含义。

在四川的盐源,2008年前曾征集到1件九节鱼纹的鸡首杖。杖由9节圆管组成,杖首为一圆盘,盘上站一只带冠翘尾的雄鸡。杖长134.8厘米,圆盘直径5厘米[18](图四,1)。另外还征集到1件铜鸡形案,案底部为一长方形铜片,铜片四角上立有4只昂首站立的铜鸡。铜鸡皆为片状,雄鸡形,有冠,尖喙,长尾,腹下有长柄。铜案长16.7、宽6.9厘米,鸡高不足10厘米(图四,2)。在盐源老龙头M4中出土1件类似的片状鸡形饰,高14、宽19.2厘米。类似的鸡形饰还征集到20件,有的雄鸡特征明显[19]。2008年后,在盐源又征集到一批铜器,其中有多件鸡首杖,还有几件铃的钮部也有立鸡[20]。

与盐源鸡杖相近的青铜鸡形杖首在滇西北的石棺墓中出土甚多。

1987-1988年在云南祥云红土坡发掘的战国至西汉早期的石棺墓M14出土了197件青铜杖首,分为鸟杖首和鸡杖首[21]。其中鸟杖首有单鸟、双鸟、三鸟、四鸟、鹭鸶、鸳鸯、鱼鹰等造型。鸡杖首也有单鸡和双鸡两类。单鸡杖首均为一雄鸡立于鼓形台座、圆盘形台座或圆柱形銎上,冠硕大,翅膀贴于腹部,尾羽分四股向后翘起后下垂。M14∶40-3,宽17、高17.5厘米;M14∶40-7,宽8、高11.3厘米(图四,5、6)。双鸡杖首则为两只鸡并排立于鼓形台座上,M14∶42-3高13、宽5.8厘米。在这批杖首中,鸡与其他鸟类共出,但鸡和各种鸟的特征都较为鲜明,可以区别。1977年在祥云检村发掘3座战国中期至西汉早期的石椁墓,出土鸡形杖首11件[22]。鸡立于銎上,头后的冠向前卷曲,长尾下垂。其中的M3∶3长8、高7.9厘米。同年在祥云大波那村一座战国时期的木椁墓中出土2件杖首,形似鸡。一件长11.2、高5.4厘米,另一件长11.3、高5.2厘米[23]。

1980年在云南弥渡苴力发掘10座战国早中期的石墓,其中苴力石洞山的墓葬出土了3件铜杖首。M4∶1杖首为长尾鸟形,鸟立于圆筒銎上,头后有翎,形似公鸡,高9.2厘米。M3∶2、M3∶3为雏鸡形,高分别为5.6、5.8厘米[24]。

1984年后在云南宾川还发现一批青铜时代的土坑墓和石棺墓,其中征集到青铜杖首29件,据悉出自土坑墓M1[25]。这些杖首简报称为鸟形,立于圆筒形銎上的鸟,头后有上卷的翎,长尾分三股或四股下垂,其中的M1∶76高10厘米。这批鸟形杖首与祥云红土坡的鸡杖首非常相似。

除了石棺葬分布区外,鸡杖首或鸡的形象在滇池地区也有发现。滇文化的青铜器以突出写实的动物形象而独具特色,其中鸡的形象也较鲜明。如在李家山墓地发现16件青铜杖首,顶端为铜鼓形,下为圆筒形銎,鼓上铸立雕的人物或动物形象。其中西汉晚期至东汉初的M69出土的3件杖首上铸有鸡,1件为雄鸡,2件为母鸡。雄鸡冠宽大,长尾上曲,羽翅下垂,高8.5厘米(图四,7);母鸡头后有翎垂于颈,尾向后直伸,残高7.7厘米[26]。除杖外,李家山的青铜扣饰上也有鸡的形象。如西汉中晚期的M47中出土4件铜扣饰,扣饰四边围有9~10只透空浮雕的雄鸡,鸡昂首,带冠,尾羽上扬后卷曲垂地。一周鸡首尾相连[27](图四,4)。扣饰上的鸡和扣饰上的其他动物形象一样写实。

有学者对西南地区出土的杖做过系统研究。刘弘先生指出铜杖的出土地点主要分布在成都平原、川西南的盐源盆地、滇西、滇西北和滇池湖滨一带,在此以东则无发现,这些杖当为上述地区的诸民族所用。同时认为,西南地区的用杖习俗受三星堆文化的影响,这些杖为社会上层人物或巫师所有,反映了西南诸民族的上层在形式上接受了蜀的宗教[28]。西南地区的青铜杖多为鸡首也非偶然。林向先生除认为西南夷的豪族们往往以鸡杖作为地位和财力的象征外,还提出这些杖都是“测影”的“杆”,“鸡可报晓计时,与太阳崇拜有直接的关系”,结合前文所述《玄中记》的记载,“杆”上用鸡作装饰便事出有因。而在西南民族中由“崇鸟”之风推广至“崇鸡”的不在少数,鸡是敬神祭祀的首选,并流行用鸡卜以占凶吉[29]。联系三星堆的发现,似可以认为西南地区常见的青铜鸡杖,确可能与鸡鸣报晓有关。两汉时期家鸡应早已出现,当时青铜杖上的鸡应当是家鸡。如果这些青铜鸡的含义相同,那么就不能排除三星堆青铜鸡表现家鸡的可能性。

研究家畜的起源需要来自动物考古学、分子生物学、文献学、考古学等方面的证据。通过对西南地区青铜鸡等古代人工制品及其出土背景的考古学分析,我们可以归纳出几点认识。

第一,在中国古代的一些人工制品中,有一些鸡的形象特征明显,从形态上可以同雉相区分。三星堆的青铜鸡就如此,它的制作也不像更早的石家河出土的陶鸡那样具有随意性。西南地区出土的战国两汉时期的青铜器中多动物形象,种类丰富而且特征鲜明,其中发现较多的鸡形杖首从形态上看可能大多为鸡。有意思的是除鸡外,云南青铜器上也有雉的形象。如晋宁石寨山西汉中期的M12出土1件铜斧,上焊铸一只雉,雉无冠,全身有羽毛,长尾垂地(图四,3),与鸡的形象完全不同[30]。这表明在当时的青铜制品中,鸡和雉的形象是截然分开的。

第二,通过人工制品进一步区分出家鸡与原鸡则较为困难,因为家鸡的祖先是红原鸡,两者的形体十分近似。邓惠等先生指出在骨骼形态上还暂时不能总结出一套有效的鉴别家鸡和红原鸡的标准,从目前所见的青铜制品看也如此。

第三,考察人工制品的出土背景和考古现象有助于判定鸡是否为家养。通过对三星堆和西南地区出土青铜鸡的解释,可以说明如果这些鸡是家鸡,那么它们可以和野生动物共出。换言之,与野生动物共出并不构成否定动物家养的证据。另一个相关问题是,对于缺乏出土背景的孤立的人工制品,则很难对其种属作出判定。比如1984年在湖南芷江县出土1件青铜“凤形器”,该器似鸡,站立状,头高昂,长喙,带冠,身侧有翅,尾上翘,下有座,身上有鳞状羽饰,颈和尾部有三角形几何纹。该器长35、高35厘米。据认为其时代不晚于西周[31]。这件青铜器形体虽大,但特征并不明显,特别是缺乏出土背景,因而很难深入讨论。

第四,根据科学的结论,虽然并不是只有家鸡才会在天明时啼叫,但由此我们可以得到一个启示,即如果通过解释我们可以判定古人使用某种动物是取其某种习性(如雄鸡报晓),而这种习性又只有家养动物才明显具备,或者这种习性在一定的文化背景中被加以突出,那么这类习性或许有助于说明动物的种属,由此还可丰富家养动物的辨别标准。

参考文献:

[1]邓惠,袁靖等.中国古代家鸡的再探讨[J].考古,2013(6).[2]刘安国.天门石家河出土的一批红陶小动物[J].江汉考古,1980(2).[3]武仙竹.邓家湾遗址陶塑动物的动物考古学研究[J].江汉考古,2001(4).[4]湖北省文物考古研究所,北京大学考古学系,湖北省荆州博物馆石家河考古队.天门石家河考古报告之二——邓家湾[M].北京:文物出版社,2003.[5]四川省考古研究所.三星堆祭祀坑[M]北京:文物出版社,1999:332、333.[6]韩起.中国家鸡的起源从公元前141年开始吗?[N].中国文物报,2009-11~27.[7]中国大百科全书·生物学(Ⅲ)[M].北京:中国大百科全书出版社,1992:2254.[8]同[7]:2128.[9]施劲松.三星堆器物坑的再审视[J].考古学报,2004(2).[10]蒙文通.略论《山海经》的写作时代及其产生地域[C]//巴蜀古史论述.成都:四川人民出版社,1981.[11]孙华.四川盆地的青铜时代[M].北京:科学出版社,2000:248.[12]施劲松.三星堆器物坑的再审视[J].考古学报,2004(2).[13]太平御览(第918卷)[M].北京:中华书局,1960:4074.[14]转引自郭沫若.桃都·女娲·加陵[J].文物,1973(1).[15]同[14].[16]匡邦郁.原鸡生活习性点滴[J].生物学通报,1964(03).[17]www.birds.cornell.edu(The Cornell Lab of Ornithology).[18]凉山彝族自治州博物馆,成都文物考古研究所.老龙头墓地与盐源青铜器[M].北京:文物出版社,2009:127.[19]同[18]:13,14,152-155,172,173,175.[20]成都文物考古研究所,凉山州博物馆,盐源县文物管理所,西昌市文物管理所.盐源地区近年新出土青铜器及相关遗物报告[C]//成都考古发现(2009).北京:科学出版社,2011.[21]大理白族自治州博物馆.云南祥云红土坡14号墓清理简报[J].文物,2011(1).[22]大理州文物管理所,祥云县文化馆.云南祥云检村石椁墓[J].文物,1983(5).[23]大理州文管所,祥云县文化馆.云南祥云大波那木椁墓[J].文物,1986(7).[24]云南省博物馆文物工作队.云南弥渡苴力战国石墓[J].文物,1986(7).[25]宾川县文管所.宾川县石棺墓、土坑墓调查简报[J].云南文物,1992(31).[26]云南省文物考古研究所,玉溪市文物管理所,江川县文化局.江川李家山——第二次发掘报告[M].北京:文物出版社,2007:138.[27]同[26]:104.[28]刘弘.古代西南地区“杖”制考[J].四川文物,2009(2).[29]林向.“南方丝绸之路”上发现的“立杆测影”文物[J].四川文物,2007(4).[30]云南省博物馆.云南晋宁石寨山古墓群发掘报告[M].北京:文物出版社,1959:53.

来源:《考古与文物》2014年第4期

- 0000

- 0001

- 0002

- 0000

- 0000