刘兴林:牛耕起源和早期的牛耕

牛耕是在农业发展过程中出现的,它的起源是一个过程而不是一个节点,在此意义上牛耕起源与早期牛耕是同一范畴内的问题。牛耕始于神农、叔均之说不必多论。过去着眼于对文献记载的分析,大都持牛耕春秋说。《国语·晋语》:“宗庙之牺,为畎亩之勤。”春秋是牛耕应用的时期,但远不是起源的时期。牛耕问题关系到牛和驾牛的方式、方法,还涉及耕具和与其相适应的耕作制度与种植技术。讨论牛耕的起源不妨换一种思路。钱小康认为,与入土性能、强度、耐磨性相关的犁的结构、动力的控制方式、联接方式以及理论总结与指导是产生牛耕的制约因素①,他注意到犁架和牛的联连问题,是很有见地的认识。我认为,探讨牛耕的起源问题时,有几个要素是必须要强调的,第一是牛,经人工驯养并已为人所役使的牛是牛耕问题的主要因素;第二是犁具,也就是犁架,犁头只是整具犁架上的一个重要部件,不管是石犁、木犁还是铁犁,光有犁头没有犁架也不能形成犁具;第三是驾牛和牵引的用具或称畜力用具,也就是套驾和牵引的方式、方法问题。只有同时具备了这三大要素后,牛耕才可能实现。牛和石犁在史前时期就已多见,但犁头即使安装犁柄或犁架,也可能只是人力牵引。因此我认为,用来把牛套在犁架之上的畜力用具也是牛耕问题的关键,没有畜力用具,就不会有牛耕。牛耕应是在经过很长时期的人力牵拉、解决了牛的驾套问题以后才出现的。而从牛的驾驭、犁架的应用和套驾的可能三方面进行分析,我认为牛耕起源于商代应是比较可靠的。

一、牛的驾驭

虽然我国新石器时代文化中有牛骨的遗址遍布南北各地,但目前能够确认的明确属于家养黄牛的骨骼只发现于新石器时代末期的晚段,出土地点有甘肃永靖大何庄、秦魏家墓地,河南淮阳平粮、新密古城寨、禹州瓦店、柘城山台寺等。也就是说,在黄河上游的齐家文化和中下游河南龙山文化的分布范围内有了驯化的黄牛②。这一时期也可以说是铜石并用时期。山东大汶口文化的王因遗址出土黄牛和水牛的遗骨③,属于龙山时代的河北邯郸涧沟村④、陕西长安客省庄⑤等遗址也都出土水牛骨骼。长江流域出土牛骨以水牛居多,如下游地区的河姆渡文化、马家浜文化、崧泽文化和良渚文化各遗址多有水牛遗骨出土,河姆渡遗址出土的大批骨耜就是以水牛的肩胛骨制作的,遗址还出土了16个完整的水牛头骨⑥。但以上发现都未经科学鉴定,不能确定其是否家养。

对史前时期牛的驯化的研究都是基于骨骼分析之上的。家养的不一定就是驯顺而可供役使的,它可以仍是人们食用的对象,没有证据说明史前时期的牛与牵引有何关联,但毕竟牛只有在驯化和家养以后才有被役使的可能,也就是说牛耕不可能突破新石器时代末期。

有关对牛的拘系方法能够说明人类对牛的驾驭和利用情况。俗语说,牵牛要牵牛鼻子,在普遍使用牛耕或牛车的时期,穿牛鼻也是最为普遍的。牛不穿鼻是很难驾驭的,故《晋书·食货志》说:“典牧种牛不供耕驾,至于老不穿鼻者,无益于用,而徒有吏士谷草之费。”在农耕区,小牛生长到半岁多,就要像举行成年礼一样穿牛鼻。穿牛鼻的做法肯定是牛耕出现以后或伴随牛耕出现的,是牛耕问题的比较直接的说明。

目前所知年代最早的穿牛鼻的事例是1976年河南安阳殷墟妇好墓出土的一件墨绿玉雕卧牛,卧牛长11、高5.8、厚1.5厘米,两个鼻孔间有一小孔相通⑦,与后世牛鼻穿孔的位置相符,给人以牵牛鼻子的联想。过去我曾认为,玉雕牛是一件艺术品或装饰品,用于悬挂时在牛身上穿孔,牛鼻是最适合的地方,系绳悬挂用的孔只是根据需要在饰件上穿制的,并不一定说明现实中牛的穿鼻问题。但是该墓同出的玉雕动物多有穿孔,如玉虎口前、口两侧和下颌各有一孔,玉狗上唇与前足上各有一孔,玉兔前足与后腿上各有一孔或口与前腿各有一孔,马耳后有小孔,而玉卧牛偏偏要在鼻孔间穿孔,这一定是受了现实生活中穿牛鼻习惯的影响,这个穿孔与穿系牵牛绳有关。《世本·作篇》:“相土作乘马”、“胲作服牛”,“服牛”有放牧之意,也有驯服、驾驭的意思。联系《尚书·周书·酒诰》:“肇牵车牛,远服贾。”《管子·轻重戊》:“殷人之王,立皂牢,服牛马,以为民利。”这对认识妇好墓出土玉雕上牛鼻孔的用途便有了一定的基础。而对殷墟黄牛骨骼的研究发现,牛掌骨远端和第二节趾骨等骨骼部位有因劳役造成的病变现象⑧,也为研究商代对牛的役使提供了证据。

商周时期铜器附铺首衔环的例子较多,尤其是春秋战国时期,以铜壶为多,仿铜陶壶上也贴塑铺首衔环,有的“兽鼻突起,贯之以环,像牛穿鼻形”⑨,铺首之怪兽虽不是牛,也有可能是受到牛穿鼻做法的影响或启示。《博古图》卷十六收录的牺首尊,为一牛首的形象,以牛颈为容器,牛角向内侧弯曲,牛鼻穿环,环连一长链,牛头上还有穿过牛鼻和牛角的绳索笼络着。牺首尊的时代大约也在春秋时期。《左传·宣公十一年》(公元前598年):“抑人亦有言曰:‘牵牛以蹊人之田而夺之牛’。牵牛以蹊者信有罪矣,而夺之牛罚已重矣。”用“牵牛”而不是“驱牛”等其他的说法,这或许是说穿牛鼻而牵。当然拴牛角或牛颈也不是不可以,那样显然没有穿牛鼻便于控制。“牵牛以蹊人之田而夺之牛”成为当时人用以说明道理的俗语,说明春秋时期可能穿牛鼻做法已较通行。1923年山西浑源县李峪村晋墓出土一牛形铜尊(现藏上海博物馆),器高33.7、长58.7厘米,背上三口,中间一口内嵌一釜。牛鼻上穿有一大铜环,环上有绳索纹,两牛角向下弯卷。牛尊的时代为春秋晚期到战国早期⑩。

最早用到“牵牛”的是《尚书·周书·酒诰》,周公对康叔的诰词说:“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母。”《诗·小雅·大东》:“维天有汉,监亦有光。……睆彼牵牛,不以服箱。”这里虽然不是牵牛以耕,但反映了人们对牛的驾驭。只有穿牛鼻才是驾轻就熟的服牛方式。这只是推测。

战国文献开始对穿牛鼻有了明确的记载。《庄子·秋水》:“牛马四足是谓天,落(络)马首,穿牛鼻,是谓人。”《吕氏春秋·重己》:“使乌获疾引牛尾,尾绝力殚,而牛不可行,逆也。使五尺竖子引其棬,而牛恣所以之,顺也。”棬同桊,《说文》:“桊,牛鼻环。”

汉代穿牛鼻更已成为很普通的事。《淮南子·原道训》:“络马之口、穿牛之鼻者,人也。”又《主术训》:“今使乌获、藉番从后牵牛尾,尾绝而不从者,逆也;若指之桑条以贯其鼻,则五尺童子牵而周四海者,顺也。”又《说山训》:“髠屯犁牛,既牛科以牛修,决鼻而羈,生子而牺,尸祝斋戒,以沉诸河。”决鼻就是穿牛鼻,穿鼻之牛不用作牺牲。广州西汉早期墓(M1170)出土铜瓿的肩部两侧对称的铺首衔环(11),明确表现了牛首的形象,是牛首衔(穿)环。东汉画像石上牛耕图,牵牛缰索的一端皆引自牛鼻端,有的牛鼻上的环清晰可见。

仅就以上关于牛的驯化和驾驭上看,新石器时代晚期是役使牛的上限,商代是一个重要的时期,有了在农耕中役使牛的较大可能,而春秋时期的材料已与牛耕的联系较为密切。

二、犁架的使用

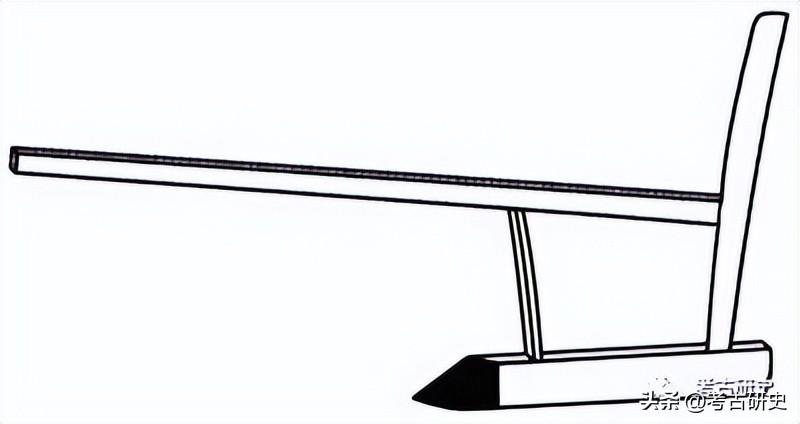

石犁在新石器时代中期即已使用,良渚文化出现了较为轻便的三角形分体石犁,发现数量较多。学术界对于石犁的作用多有怀疑(12)。谢仲礼认为,史前的三角形石器难以胜任犁地的功能,只有发明了冶铁术之后,才能制造出器形轻薄又能承受巨大阻力的犁,人们还是相信春秋时期首先在中原地区发明犁的观点(13)。从西南民族地区的调查资料来看,人类确实经过以石犁耕田的时期。四川普米族流行二牛抬杠式犁地,在犁床上有夹銎以安装石犁或木铧,下田犁地时“往往须携带若干石铧犁或木铧犁,以备损坏时更换”(14)。过去齐思和、徐中舒等也认为,有铁犁而后才有牛耕。徐中舒说:“铁器出现以前,是不会有犁的,也不会有牛耕的。”“春秋以前没有铁器,也就没有牛耕了”(15)。现在看来,铁犁不能成为牛耕的必要条件,事实上,早期人们还可能使用木犁耕种。木犁较石犁轻便,有些硬木不见得比石犁脆弱,前述普米族就以木犁耕地。可见,犁头的材质与是否使用牛耕没有关系,关键还要看有无犁架。为了便于理解犁架的形成过程,我们先看一下汉代完善的框形结构的笨重犁。以下是甘肃武威磨咀子西汉晚期墓(M48)出土的木犁(图1)(16),与汉画像石牛耕图中的框形犁完全一致,只是缺失辕前的横杠(衡)。

图1 甘肃武威磨咀子汉墓出土的木犁模型

框形犁架便于犁辕与整个犁架更加稳固的结合,也有利于畜力的套驾,目前所见的汉代画像中的犁架多是框形结构。框形犁由犁梢(扶把)、犁底、犁箭和犁辕组合形成牢固的框形结构,犁底前端套装犁头、安放犁壁。木犁模型在犁底前端涂黑以示铁犁头。梢、底、箭、辕是犁架的基本要素,但早期的犁架并没有这样齐备。框形结构的犁不是牛耕的起点,它是在牛耕过程中形成和不断完善的,至于其利于调节入土深浅等优点,又是远在牛耕出现以后才考虑的事。框形犁已比较完善和成熟,原始犁架的形成应在更远的时期。

牛不能拖着犁头耕地,犁头必须装在一定结构的犁架上才能正常工作。孙常叙在20世纪50年代发表《耒耜的起源及其发展》(17),文中附有从人力耒耕到以牛犁耕演变的示意图(图2),从图上我们体会到了从耒耜到犁具的演进过程。人力操持耒耜,耒或耜的头是向下直刺或斜刺入土的,入土后,持耒耜者握柄后拉以发土,或者由一人与持耒者相对以绳拴在耒耜的下部拽拉配合发土。后来耒耜头装在曲柄上,入土时完全是斜刺,有了直接向前拖行的可能,耒耜的头就具有了破土划沟的功用。再到后来,斜度更趋减小,耒耜也演变为犁头,犁头向前,与地面近乎平行,拖行向前便是犁耕了。在这个过程中,犁架的变化引人注目,最后一阶段中犁头装在了贴地的犁底木板上,完成了由耒耜到犁具的过渡。成熟的犁架便是以犁底板或具有犁底功用的部件的出现为标志的。

良渚文化的平湖庄桥坟遗址出土了安装在犁底板上石犁,三角形分体石犁贴附在一较宽厚的木板上,木板的后端正中连一短的细柄。这是目前所知最早的带底石犁,可惜犁底以外的犁架结构无法揭示。根据图片所显示的出土情况,似可有以下两种理解:第一,短木柄直连木板,后端大部残缺,长度不明,可复原为类似马王堆三号墓所出土的锸的形式(图1-10,19)。第二,木板后端的短柄作为凸出的卯头,与竖向或斜的犁柄(扶手)通过榫卯接合,形成类似孙常叙描绘的第三阶段的犁。第一情况显然不能称为犁,使用这样的尖头工具似乎便于刺土,但附在石片附在木板上连同木板一起竖向或直向或斜向入土实在是无法想象的事,并且其后展的两翼更不便于插土和起土,操作起来还不如尖头木耒和木耜来得方便和有效,所以这样的工具形式是不存在的。第二种情况则具有合理性。将犁底后端与犁柄相连处做适当抬高(或由扶犁人提柄来实现),使犁底形成一定的斜度,便于石犁斜刺入士,将绳索或用木杆连在犁柄的下部位置,就可以牵引前行了,当然不一定是畜力。

图2 牛耕演变示意图

在由犁底和犁柄两部分组装形成犁架以前,还应有一种借助自然形态的树木加工的底、柄一体的犁架。图2所示,耒耜头斜度的变化是一个渐进的过程,在第二阶段上,可能使用了一端略有弯曲的木材。这种柄、底一体或者说底还没有完全分离的犁架直至汉代仍然存在,画像石牛耕图上就有这样的犁架,不过汉代一体犁从犁底位置向上有了犁箭,固定犁辕,形同框形犁,如江苏睢宁双沟画像石(18)和山东滕州黄家岭画像石(19)。但一体犁不是汉代犁的主流形式,在与两种犁架并存的地方,一体犁架往往表现出的是一种简单和落后的特点。

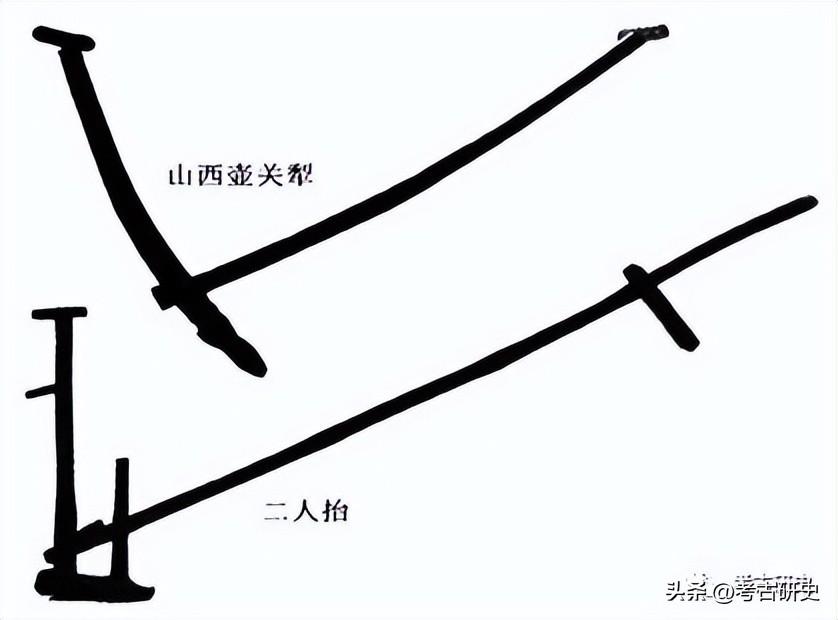

日本江户时代以前的犁都是犁底、犁壁为整块木板的一体型长底板犁,到江户时代(1603-1867年)才使用犁底与犁梢分离的短底犁,以便于控制耕垡的宽窄(20)。大约在公元6世纪由朝鲜半岛移民带入的一种无底板犁,称为“子日手辛锄”或“无床持立犁”(21),与汉画像上表现的一体犁架基本一致。这种犁结构简单,顺势利用自然形状的木材,制作加工较易,但由于没有较长的犁底起稳定作用,犁地时不易保持较好的平衡性。日本无底犁常用于江户时期的旱地作业,但相对于已有的长底板犁,无底板犁并不十分普遍,只在福冈、长崎等西日本地区有零星发现。我国良渚文化时期出现了柄、底组合的犁架,反映出了犁架的进步性。这样的犁架结构的形成必经历了较长的时期,如果在犁柄下部向前引出一个长辕,就是一具完备的犁了,山西壶关犁(当地称镪犁)就是直接从犁柄引出长辕的(图3,上)。类似壶关犁的犁架虽然简单原始,但是便巧实用。山东文登的“二人抬”也是人力犁,壶关犁拉犁人面向扶犁者向后倒行,“二人抬”的拉犁人则将套在辕杆上的短木卡在肩头上与扶犁人同向前行(图3,下)(22)。拉和扶的人共同操控着犁架,自然比直接用绳索牵拉方便多了。二者区别在于,前者无底,后者有底。早期无底犁多是由人退行牵拉的,它更适于人力,而有底犁则利于直接向前拖曳连续行进,除使用人力外,也适合用畜力。

江西新干大洋洲商代晚期墓出土的三角形铜犁,后端有三角形的銎,必须套装在木底上才能使用,有了组装犁架的可能,至于是一体犁架还是犁底与柄榫接的犁架还不得而知。

湖北随州叶家山西周早期曾国墓(M2)出土

子分裆鼎一件(M2:2)(23),铭文记述了“

子”为其母作器之事,

字不识,李天虹以为与甲骨文、金文中的“耤”字所从“耒”相近,或即“耒”字(24)。但耒字歧头分叉,也没有向前伸出的一画。仔细辨认,可以发现字形与今日还在使用的山西壶关犁颇为相似,只是曲柄向后,犁头朝下。前伸的一画指示辕以及与辕相交的杠(衡),有点类似汉代二牛抬杠的架式。犁头朝下是不合理的,字形可能反映的不是使用时的状态,拉犁时,辕稍抬起,犁头自然就倾斜了。同篇铭文中同一人名又作

形(据照片描摹),由于剥蚀等原因,犁架下方漫漶不清,有的可能并不是字的笔画中物,应以第一字为据。汉画石上表现的曲柄一体犁,梢把(即柄)多数向后弯曲,只有滕州黄家岭一例向前曲。叶家山铜器铭文上有辕、有杠(衡),未表现犁底。良渚文化的石犁已使用犁底,到西周时期设置犁底也应该不算是新事物,因此,我推想西周时期已经有了比较成熟的犁架了。

新石器时代晚期,良渚文化的石犁头装在木犁架上,可以拖拉向前。商周时期,流行曲柄犁,并且出现铜犁,套装在犁底上,造就了较为成熟的犁架。到汉代流行稳固的框形犁,已进入犁架更加完善的时期。

图3山西壶关犁和山东文登“二人抬”

三、牛的套驾

架牛方式及相关的套驾用具与牛耕密切相关。明清以至近世方志将套驾用具称为服牛用具或畜力用具,并将它们列为农具类别的首位,说明它们在当时大田生产中所占的突出地位。这些畜力用具常见的有木、麻或皮质的革骨、鞊、靽牛鞅、夹板、纼、绁、羁、縻、套盘、套滑、牛杆、搂肚、搭背等等。畜力与犁架的联接件我们统一称为套驾用具。在牛耕的早期阶段肯定没有这样细致和复杂,但简单的相关用具是必需的。人力牵拉要比套牛简单得多。过去在讨论牛耕起源时,人们只关注犁和牛,对于如何将牛或其他的畜力(如马)与犁联接在一起则往往避而不谈,似乎有了牛,有了犁,二者就可以很自然地结合了,就一定开始了牛耕。其实牛的早期本来用途是祭祀和食用,《国语·晋语九》“宗庙之牺,为畎亩之勤”,也说明这一点。有了牛和犁,没有合适的东西将它们联接起来,仍然不能进行牛耕,只能是人力牵拉。因此我认为,将犁架套在犁辕之上的畜力用具才是牛耕问题的关键,没有畜力用具,就不会有牛耕。目前学术界研究我国牛耕起源的论文很多,却很少关注到这一点。钱小康谈到牛耕的制约因素时注意到犁的结构以及动力和犁的联接件的重要性(25)。后世所见的套驾用具都很简单,但在牛耕早期,将牛有效地套在犁架前却不是一件简单的事。

二牛抬杠是汉代牛耕的普遍形式,其时尚不见有轭,轭最早使用在马车上。《盐铁论·散不足》:“古者,诸侯不秣马,天子有命,以车就牧。庶人之乘马者,马足以代其劳而已,故行则服轭,止则就犁。”行服轭,止就犁,对于如何就犁没有说明,但也透露出驾犁是不用轭的,也可能是抬杠一类。《盐铁论》说的是“古者”之事,它说的情况又能追溯到什么时期?《尸子》:“夷逸者,夷诡诸之裔。或劝其仕,曰:‘吾譬则牛也,宁服轭以耕于野,不忍被绣入庙而为牲。’”(26)该句辑自明代董斯张《广博物志》,《庄子·列御寇》云:“或聘于庄子,庄子应其使曰:‘子见夫牲牛乎?衣以文绣,食以刍菽。及其牵而入于太庙,虽欲为孤犊,其可得乎。’”取譬与《尸子》同,但无牛耕之事,疑《尸子》中所见之牛轭当系后人之篡入。

再看马车。有学者根据河南偃师二里头夏代遗址发现的铜铃、圆泡形器、牌饰、海贝等推测它们可能是马和马车上的饰物(27),而二里头宫殿区南侧大路早期路土上也发现一段长5米、宽1米的车辙(28),似乎也印证了我国夏代马车的使用问题。早商时期的偃师商城也发现车辙的痕迹,车辙长14米、宽1.2米(29)。商代的马车已比较多见,从甲骨文“车”字和殷墟车马坑我们清楚地看到,其时的马车为独辕车,有衡有轭,所见多为两轭,也就是两马驾车,轭在辕与衡相交处的两侧,对称附在衡上。

在马车流行的时期,马的套驾方式不可能不对犁耕或牛车产生影响,或者说它们难分先后,马车上的衡不就是汉画牛耕图上常见的二牛所抬的杠吗?将杠用绳索系缚在牛颈上简单易行,这在汉画像石牛耕图上是常见的做法,早期牛耕是否也采用类似的做法解决套驾问题呢?

与马车一样,我国夏商时期也使用牛车。《世本·作篇》:“胲作服牛。”商人先公王亥,服指驾牛拉车。《尚书·酒诰》:“肇牵车牛,远服贾,用孝养厥父母。”这是周公对康叔的诰词,为周初事。这些文献的传述由于有上述马车的佐证变得更加真实。牛车的驾法与马车应无根本的区别。

现在有一种观点认为,马车是夏代以前由西亚地区传入我国(30),而西亚又恰是二牛抬杠耕作出现较早的地区,这种牛耕的方式是否与马车的传入有关?如确系传入,传入的时代与马车一样也应在我国的夏代以前。也就说,牛的套驾本是在夏代以前就已解决了的。

为什么到汉代牛抬杠而耕还只用衡杠而不见轭?杠又是怎样与牛颈结合的?这个问题与牛耕的起源关系不大。

四、牛耕起源的分析

从牛的驯养、犁架的形式和畜力用具三方面综合考虑,新石器时代晚期到夏代可能已经具备了牛耕的基本条件,商代则有较大可能开始使用牛耕,西周以降,牛耕技术逐渐走向成熟。我比较倾向于商代牛耕的看法。

早在上世纪30年代,郭沫若考甲骨文

(勿)“实为犁之初文”,“其字从刀,其点乃象起土之形。其中物作

若

者亦即犁字从牛之意,字稍后起。”“字象以犁启土之状”(31)后来他又明确指出:“卜辞已有犁字,而且已引申为黎黑之黎,可见牛耕的使用已久。殷人能发明牛耕,正是殷代农业能够发达的一个重要的因素。”(32)徐中舒亦以“勿”为起土形,但释本义当为土色,经传多借“物”为之,训为相、为色,物地、物土即相土色、地色。又引申之为杂,色不纯故需物色之。《周礼·司常》“杂帛为物”。又训杂毛牛(33)。卜辞“贞,尞十勿牛又五鬯”(前4·54·4)。《诗·小雅·无羊》:“三十维物,尔牲则具。”郑笺:“牛羊之色异者三十,则女之祭祀索则有之。”杂色、杂毛之义皆由起土引申而来,其起土之具即犁。从牛从勿之形李孝定《甲骨文字集释》收作“犁”(34)。杨升南考察江西新干大墓出土铜犁,认为商代农业生产中确已使用了犁耕技术,甲骨文“物”还应释为“犁”字为妥(35)。犁字从牛,显然是牛耕的会意。上世纪40年代,胡厚宣推测,殷代北方多牛,殷人种田,已知用牛耕(36)。钱晓康也说,在没有更加充分的史料证明我国牛耕起源于夏代前,牛耕始于商的论点是可信的(37)。

徐中舒不赞成春秋以前有牛耕的观点,因此他设问,《礼记·乐记》、《史记·周本纪》和《吕氏春秋·慎大览》等说,周武王克殷之后,放马于华山之阳示不复乘,散牛于桃林之野而弗服,“如果西周以前就有了牛耕,为甚么这些牛马不用来耕田,而要放之于华山之阳和桃林之野呢?”(38)《尸子》卷下文曰:“武王已战之后,三革不累,五刃不砥,牛马放之历山,终身弗乘也。”(39)如果我们拘泥于字面意思当然也会有这样的理解,但这里周武王只是以此表示顺应民意渴望太平而不复战争的一种姿态,就算他真的放走了牧野之战中参战的部分牛马,那也是宣示这种态度和决心的一个仪式而已,如何想到农耕的问题?即使没有农耕的事,那他为什么不留作百姓日常的驾车之用?或是宰杀了食其肉、衣其皮呢?《老子》:“天下有道,却走马以粪。”天下太平,战争不再,战马的用处只体现在积粪肥上。这同样也是以此表达天下有道之意,如硬要问马驾车或拉犁的作用会更大,为什么只是让它去积粪肥?就不免太过迂腐了。

同时也应该认识到,牛耕的出现是一回事,使用初期和广泛使用又是一回事。卜辞中经常以牛祭祀,也不乏一次用到上百的例子,如:

“贞……牛三百。”(《前》4.8.4)

“乙亥……丙

大口五百牛,伐百……”(《库》181)

“丁巳卜,争贞,降,

千牛。不其降。

千牛、千人。”(《合》301)

卜辞也有用马为祭的,但为数甚少,马多见于殉葬和车马坑中,这恰好说明马车在商代已经比较多见,而牛耕和牛车并未普及,是牛耕技术尚不十分成熟的反映。秦汉牛耕推广以后就有了专门的保护耕牛的法律,如秦律中的《厩苑律》,祭祀用牛的情况也大大减少。

综之,我国商代已有了牛耕,但并未普及,牛最大的用途还主要体现在祭祀、宴享等方面。

五、早期牛耕的反映

商代已有牛耕,战国至秦开始推广,战国以前是我国牛耕的早期阶段。

春秋始见与牛耕相关的文字。《论语·雍也》:“犁牛之子骍且角”,这是最早牛、犁联言的文字。受何晏“犁,杂文”解的影响,或不将此条与牛耕相联系,如徐中舒说:“物训杂毛牛”与《论语》何注“犁杂文”、《淮南子·说山训》高注“牛不纯色”等义又正相应(40)。但犁牛为耕牛,清儒刘台拱、刘宝楠父子辩之綦详,综见齐思和《牛耕之起源》所引(41),而杨伯峻《论语译注》径释“犁牛之子”为“耕牛的儿子”(42)。

持牛耕春秋说者多引述与牛、耕相关的人物的名、字为据。《史记·仲尼弟子列传》:“冉耕字伯牛”;“司马耕字子牛”。《论语·颜渊》:“司马牛问仁”,何晏集解引孔安国:“牛,宋人,弟子司马犁。”孔子弟子司马牛又名司马犁,名牛字犁。古代有身份的人有名、有字甚至还有号,名、字在意义上是有内在联系的,字由名滋生,名字相应,二者同义或是同一意义范畴。字多是对名的解释或补充,与名互为表里,但多为外部使用,故又称表字。孔子弟子中,“冉求字子有”,“宰予字子我”,端木赐“字子贡”,“卜商字子夏”,“樊须字子迟”,“梁鳣字叔鱼”,“申党字周”,“燕伋字思”,“施之常字子恒”,“步叔乘字子车”,“狄黑字皙”。孔子的儿子出生时,鲁昭公派人送鲤鱼以示祝贺,孔子高兴之余给儿子取名鲤,字伯鱼。《太平御览》引《风俗通》:“伯鱼之生,适有馈孔子鱼者,嘉以为瑞,故名鲤,字伯鱼。”其他如屈原,名平字原,《尔雅·释地》:“广平曰原。”老子姓李名耳,字聃。耳长而大曰聃,《说文·耳部》:“聃,耳曼也。”东汉班固,字孟坚;三国诸葛亮,字孔明,等等,多为名、字同义的例子。即使是反义,也是同一范畴下有关联的意义,如“狄黑字皙”,又唐代韩愈,字退之。犁字入人名也自春秋始,如莒国君主犁比公、楚国大夫伯州犁等。

孔子弟子的名、字中牛与耕或犁对应,其意义关联正来自当时之牛耕的存在,又寓耕读之意。《韩非子·外储说左下》:“少室周为襄主骖乘,至晋阳,有力士牛子耕,与角力而不胜。”牛子耕是春秋晋国大力士,姓牛,名或字为耕,也显然是刻意为之。只有在牛耕已是较常见之事并且人们充分认识到牛在耕田中的作用和意义之后,才会在当时人的名、字中有所反映。从“犁牛”和几例有身份的人物的名、字看,春秋显然远不是牛耕开始出现的时期,商代、西周牛耕的使用是春秋牛耕发展的基础。目前所见还只限于孔子弟子三人和晋国的牛子耕,因此,肯定春秋有牛耕的同时,也应对其在农业生产的使用情况有正确的估计。

《国语》卷十五《晋语九》记晋大夫窦犨对赵简子说:“夫范、中行氏,不恤庶难,欲擅晋国,今其子孙将耕于齐。宗庙之牺为畎亩之勤。人之化也,何日之有!”虽然不是专为牛耕问题的论述,但它是文献关于牛耕最早的确切记载。这段话的意思是,牛本来的用途是宗庙中用作供奉、祭祀的牺牲,宗庙是它体现价值的地方;如今沦落为耕田的畜力,受人驱使,本是不该出现的状况。窦犨以此为喻,说范和中行氏为赵氏所败,子孙流落齐地耕作以谋生。用作牺牲到耕田的畜力的变化比喻贵族的没落,反映了当时人们对于牛的价值的认识。《左传·成公三年》“国之大事,在祀与戎”,牛因为是祭祀用的牺牲(太牢之首)而受到重视,可以理解,但是,西周以来重农抑商自上而下已有牢固的社会基础,春秋战国进一步形成系统的农本思想,窦犨绝不会有贬低农业劳动的意思,合理的解释是,牛耕还未十分普遍,或者由于犁具结构或套驾方式的问题,人们尚未从牛耕中看到明显的效益对比,也由于当时普遍的祭祀风尚的影响,人们还无法把牛在农耕中体现的真正价值理清。这种状况同秦汉基于农耕意义保护耕牛的做法大不相同。

牛耕推广同大量的祭祀用牛是相矛盾的。《周礼·地官·牛人》:“牛人掌养国之公牛,以待国之政令。凡祭祀,共其享牛、求牛。凡宾客之事,共其牢礼积膳之牛。丧事共奠牛。凡会同、军旅、行役,共其兵车之牛,与其牵傍,以载任公器。”《周礼》成书于春秋战国,而以战国说影响最大,其时牛的主要用途是献神(享牛),求福(求牛)、宴享(积膳)、丧奠(奠牛)及驾兵车和辕外挽车(牵傍),尚未提及耕牛。这种情况既是牛耕尚未形成大势的表现,也与人们祭祀观念没有发生大的变化有关,同《国语·晋语》的所述应做相似的理解。虽然战国时期在耕具上有了很大的进步,使用一定数量的铁犁,但牛耕的推广仍受制于人们传统的祭祀观念等方面的影响,加上驾耕技术的限制,进展较慢,直至战国晚期,秦律中才有了明确的田牛,有了专门对马和田牛进行保护和饲养管理的《厩苑律》。

另外,牛耕的使用也存在地区间的差异,秦国可能是牛耕使用较多的地方。《战国策·赵策》赵豹语:“且秦以牛田,水通粮,其死士皆列之于上地,令严政行,不可与战。”《史记·赵世家》所记略同。河南内黄三杨庄发现的战国晚期到西汉中期的田垄宽70厘米,与西汉晚期以大铁犁进行牛耕形成的代田形式十分接近(43),间接反映了战国晚期牛耕在中原地区推广的情况。

汉代铁犁多出土于陕西、河南、山东等地,陕西关中地区早就有战国秦的良好的基础。汉代牛耕虽然已经称得上普及,但在孔子300多年以后的汉武帝时期,三辅等地区才在搜粟都尉赵过指导下学习牛耕,甚至到东汉时期,庐江人仍不懂用牛耕,庐江太守王景始“教民牛耕”(44)。任何事物都存在地区发展的不平衡性,这同事物的最早起源是不同的问题。

牛耕问题是古代农业发展中的大事。耕种的方式反映着史前农业发展的阶段性,新石器时代,农业由刀耕火种到耜耕、锄耕最终过渡到犁耕。其时犁耕并不普遍,只是代表先进生产力要素出现于局部地区。犁耕也不等同于牛耕,史前时期的犁耕以人力为动力,犁具只适合进行简单的划沟。

在牛耕起源问题上,与实现牛耕相关的牛、犁以及牛和犁的套驾问题是三个密切相关的要素。三个要素不能单独发挥作用,只有驾牛技术成熟、有了犁架并且能将牛成功地套架在犁架上才会有牛耕。这三个要素也不会同时出现,牛耕是在最后成熟的要素之后发生的。新石器时代晚期有了比较简单的犁架,至迟到商代,成功地实现了对牛的驾驭和役用,然后借鉴夏代即已使用的马车套驾技术把驯服的牛套到犁架上,开始了牛耕。

牛耕问题不但关系牛和驾牛的方式、方法,还涉及耕具和与其相适应的耕作制度与种植技术。它反映了人们对特种生产工具驾驭能力的提高,也反映了耕作技术的进步,可以说,牛耕的发生和发展过程就是农业生产力和生产技术不断提高的过程。实现牛耕以后,劳动强度、劳动效率和耕作技术等都伴随和适应着农业的发展在改善。我国牛耕虽然在商代即已出现,但西周春秋时期仍是使用牛耕的早期阶段,到战国时期才见推广的迹象。汉代是牛耕技术进一步完善的时期,也主要表现在犁具和驾牛方法的改进上面,这也启发我们从牛、犁具和驾牛方法是牛耕密切关联的要素这一理念去探讨牛耕的起源。

①钱晓康:《关于我国牛耕的一点看法》,《农业考古》1995年第1期。

②吕鹏:《试论中国家养黄牛的起源》,《动物考古》第1辑,文物出版社,2010年,第152-167页。

③中国社会科学院考古研究所:《山东王因——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2000年,第145页。

④河北省文化局文物工作队:《河北邯郸涧沟村古遗址发掘报告》,《考古》1961年第4期。

⑤中国科学院考古研究所:《沣西发掘报告》,文物出版社,1963年,第157页。

⑥浙江省文物考古研究所:《河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告》,文物出版社,2003年,第175页。

⑦中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980年,第162页。

⑧袁靖:《中国动物考古学》,文物出版社,2015年,第78-79页。

⑨徐中舒:《古代狩猎图像考》,《徐中舒历史论文选辑》(上),中华书局,1998年。

⑩参见杨宽:《战国史》,上海人民出版社,1980年,第57页。

(11)广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,文物出版社,1981年,第130页。

(12)季曙行:《石质三角形器、三角形石刀用途考》,《农业考古》1993年第1期。

(13)谢仲礼等:《史前农业考古学研究述评》,《农业考古》1991年第3期。

(14)牟永抗、宋兆麟:《浙江的石犁和破土器——试论我国犁耕的起源》,《农业考古》1981年第2期。

(15)徐中舒:《论东亚大陆牛耕的起源》,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局,1998年。

(16)甘肃省博物馆:《武威磨咀子三座汉墓发掘简报》,《文物》1972年第12期。

(17)孙常叙:《耒耜的起源及其发展》,上海人民出版社,1959年。

(18)夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,中国农业出版社,1996年,第22页。

(19)夏亨廉、林正同主编:《汉代农业画像砖石》,中国农业出版社,1996年,第24页。

(20)[日]和野通明撰,钱文忠、张合旺译:《日本犁中所见的朝鲜犁、中国犁及混血犁》,《古今农业》2009年第4期。

(21)[日]山田龙雄等编:《日本农书全集》卷15《农具便利论》,农文协,1977年,第208页。

(22)雷于新、肖克之主编:《中国农业博物馆馆藏中国传统农具》,中国农业出版社,2002年,第33、176页。

(23)湖北省文物考古研究所、随州市博物馆:《湖北随州叶家山西周墓地发掘简报》,《文物》2011年第11期。

(24)李天虹等:《湖北随州叶家山西周墓地笔谈》,《文物》2011年第11期。

(25)钱晓康:《关于我国牛耕的一点看法》,《农业考古》1995年第1期;《犁》,《农业考古》2002年第1期。

(26)[战国]尸佼:《尸子》卷下,华东师大学出版社,2009年,第79页。

(27)郑若葵:《论中国古代马车的渊源》,《华夏考古》1995年第3期。

(28)杜娟:《二里头遗址发现夏代车辙》,《光明日报》2004年7月21日。

(29)王学荣:《商代早期车辙与双轮车在中国的出现》,《三代文明研究》(一),科学出版社,1999年。

(30)龚缨晏:《车子的演进与传播》,《浙江大学学报》2003年第3期。

(31)郭沫若:《殷契粹编·考释》,科学出版社,1956年,第66页。

(32)郭沫若:《奴隶制时代》代序,人民出版社,1954年。

(33)徐中舒:《耒耜考》,《徐中舒历史论文选辑(上)》,中华书局,1998年;徐中舒主编:《甲骨文字典》,四川辞书出版社,2003年,第83页。

(34)李孝定:《甲骨文字集释》2·0317。

(35)杨升南:《新干大洋州商墓中的铜铧犁、商代的犁耕和甲骨文中的“犁”字》,见其《甲骨文商史丛考》,线装书局,2008年。

(36)胡厚宣:《卜辞所见之殷代农业》,《甲骨学商史论丛》二集上册,1945年。

(37)钱晓康:《关于我国牛耕的一点看法》,《农业考古》1995年第1期。

(38)徐中舒:《论东亚大陆牛耕的起源》,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局,1998年。

(39)《尸子》卷下,第54页,华东师范大学出版社,2009年。

(40)徐中舒:《耒耜考》,《徐中舒历史论文选辑(上)》,中华书局,1998年。

(41)齐思和:《牛耕之起源》,《中国史探研》,河北教育出版社,2003年。

(42)杨伯峻:《论语译注》,中华书局,1980年,第57页。

(43)刘海旺:《三杨庄汉代农业聚落遗址考古发现与研究》,“中国农业历史学会2013年年会暨第二届中华农耕文化研讨会”论文,2013年10月,河南郑州。

(44)[南朝宋]范晔:《后汉书》卷76《王景传》,中华书局,1965年。

来源:《中国农史》2016年第2期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001