徐良高:中国三代时期的文化大传统与小传统

一、大传统与小传统理论及其对考古学文化研究的启示

“大传统和小传统”的概念是由美国人类学家罗伯特·芮德菲尔德在1956年出版的《农民社会与文化——人类学对文明的一种诠释》一书中提出的①。大传统指代表着国家与权力、由城镇的知识阶级所掌控的书写文化传统,小传统则指代表乡村的、由乡民通过口传等方式传承的大众文化传统。后来,不断有学者对这一概念内涵作出自己的理解,如中国学者王学泰认为人类学家、社会学家在研究不同社会群体的传统时,把传统分为两类:一类是社会上层、知识精英所奉行的文化传统,为“大传统”;一类是流行于社会下层(特别是农村)、为普通老百姓所遵行的文化传统,即“小传统”②。面对丰富多彩的中国古代文化现象,大小传统理论为我们全面、深入理解中国古代文化面貌及其发展史提供了有价值的思路。

这种大小传统文化共存现象在中国古代应该是一种普遍的社会文化现象,正如余英时所说:“如果从中国史的考察入手,我们将不难发现,这些人类学家所惊诧的‘新经验’在中国实在是很古老的文化现象。尤其重要的是中国古人不但早已自觉到大传统和小传统之间的密切关系,而且自始即致力于加强这两个传统之间的联系”③。从古代物质文化遗存中,我们也可以看到这种反映国家权力与精英意识的遗物和反映普通民众生产、生活与思想、信仰的遗物之间的区别。

同样,我们认为,大传统与小传统的概念和基本理论对我们理解夏商周三代的考古学文化,多视角、多层次地去分析不同类别物质文化的性质,理解它们之间的关系,并立体地认识三代社会也具有重要启发。具体到考古发现的物质文化遗存上,我们认为,具有浓厚的象征色彩并扮演着独特政治工具角色的礼器及其所反映的礼乐文化、文字等大约可以代表文化大传统,而基本担负日用功能的陶器、民间信仰遗存等大致代表了文化小传统。利用大小传统理论,我们可以更准确地理解三代时期礼乐文化与日常生活之间的关系,即以青铜质和玉质礼器为表征的礼乐文化具有广泛的一致性,反映了当时已经形成具有广泛认同的文化大传统;而以陶器为表征的不同区域日常生活方面的物质文化面貌则具有很大的差异性,即各区域有自己的文化小传统。两种传统的形成机制和文化含义各不相同,前者具有国家权力、官方意识形态等上层文化色彩,后者具有区域文化、民间传统和日常生活等下层大众文化色彩④。大小传统文化之间是互补共存关系,而不是对等排他关系。

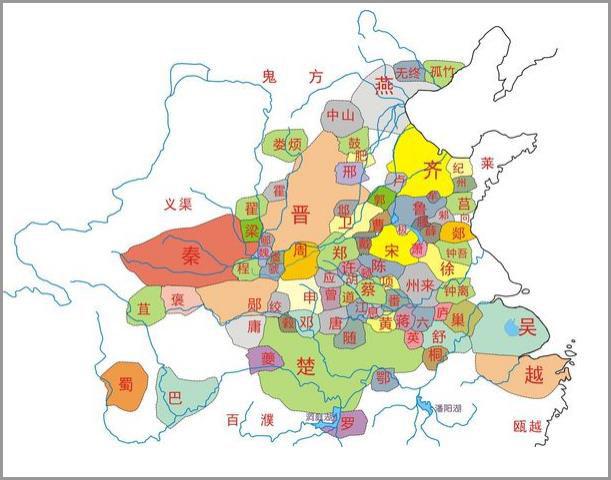

如果以上说法有道理的话,那么我们现在基于陶器器形及组合特征而建构的考古学文化区系类型主要是反映当时各区域之间日常生活和下层民众文化的差异,并不能代表国家政权和官方文化认同的不同,考古学文化区系类型划分与政治体或国家认同并没有必然的对应关系。直白地说,基于陶器特征的考古学文化不代表古代某个国家,甚至也不等同于某个民族。考古学文化与国家、民族的关系是一个值得仔细推敲和深入思考的问题,甚至可以说是中国先秦考古学的核心理论问题之一。下面我们以一个具体的文化现象来考察先秦时期区域文化小传统的存在状况,并探讨中国古代大小文化传统之间的关系。

过去,“通过对商周人像艺术(作品)的数量、尺寸、结构、性质、出土情况及人像人物的身份地位的分析,我们认为:商周时期的人物造像所代表的基本上不属于神圣的被祭拜对象,而是被统治者和被压迫者,是作为主人的亲信近臣、姬妾仆从及被征服的和敌对的异族首领的代表来随葬的,而不是作为崇拜的偶像来受到供奉的”,中国古代无偶像崇拜的传统⑤。近年来,新的考古发现,如陕西韩城芮国墓地M502二层台上出土的木俑⑥、山西翼城霸国墓地M1壁龛内出土的人偶造像⑦等新材料,都证明以上结论对于以黄河流域为核心的古代文化大传统来说仍是基本站得住脚的。

在过去的研究中,我们也曾注意到一类似人又非人形的神人造像,但由于数量少,又处于非突出位置,所以未予以特别关注。随着近年中国考古新发现的不断增加,造型独特的神人造像或装饰有以神人形象为主体纹饰的一类精美文物时有发现,特别引人注目。这些考古发现不仅使我们对一些与之相似的传世先秦文物的来源有了更清楚的了解,也促使我们必须对这类神人形象的文物进行专门研究,探讨其分布特征、背后所蕴含的宗教、文化含义,以及它们在中国古代文化中的位置。其重要性也提示我们应该对过去提出的中国传统文化无偶像崇拜传统的观点予以修正。大小文化传统理论为我们理解这种不同区域文化现象的异同提供了有益的模式。

关于这类以神人形象为表现对象和中心的文物的时代与性质,学术界虽分别各有讨论,但对它们进行系统收集和整体研究的成果尚缺乏。本文试对这类文物做较系统的收集和整体的研究,观察它们的出土地点,探讨它们的性质,看它们之间是否具有某些共性,这些共性是否反映了某种原始宗教信仰和区域文化传统。再进一步,看是否能够以此具体研究为例证,结合大小传统的理论,深入分析在中国文化发展史中区域文化小传统与文化大传统存在一种怎样的关系。

二、神人像的主要发现

安徽含山凌家滩出土玉人像 凌家滩墓地出土了6件玉人,其中3件为站姿,另3件为坐姿,高8~10厘米。玉人长方脸,头戴圆冠,腰间饰有斜条纹的腰带,两脚并拢。玉人的形象具有浓厚的宗教色彩,可能是凌家滩人祈求保佑平安、五谷丰登的祖先神像⑧(图一)。

辽宁凌源、建平牛河梁出土泥塑人像 在红山文化的牛河梁遗址内主梁北山丘“女神庙”内出土了一批泥塑人物群像,已发现的人像残块有头部、肩臂、乳房、手等,分属6个个体,一般与真人大小相近,有的是真人的3倍。特别是1尊与真人大小相当的彩色头像,高22.5厘米,出土时颜色呈鲜红色,眼眶、面颊突显,唇部涂朱。眼眶内嵌入两个淡青色圆玉片,使眼睛显得炯炯有神。据研究,整个头像应是依据蒙古人种女性而艺术夸张神化的女神形象⑨。

内蒙古赤峰市敖汉旗出土陶塑人像 2012年,敖汉旗兴隆沟遗址出土一尊红山文化整身陶塑人像,整身通高55厘米,造型为盘坐、口呼状,似以当时的巫者或王者为原型雕塑而成⑩。

图一 安徽含山凌家滩出土玉人像

1.87M1:1 2.98M29:14

图二 良渚文化玉琮上的神人形象(反山M12:98)

良渚文化的神人形象 良渚文化最重要的文化现象之一是在大型墓葬中随葬玉琮、玉钺和玉璧。这些特殊玉器上往往饰有独特的兽面纹,其中尤以玉琮为突出。琮造型独特,其突出之处即是它的纹饰。据观察,“对兽面纹的表现,应是琮最基本的成型意图”。这类纹饰基本上由双眼、鼻、嘴(分有獠牙和无獠牙两种)组成,造型抽象。1986年,余杭反山M12出土的琮、钺上出现了完整而详细的图案形象(图二),揭开了良渚玉器上纹饰结构之谜。据发掘者研究,“其上端为一略呈弓形的冠,冠下缘的正中有一倒梯形的脸框,脸框内有圆圈的眼,眼的两侧各刻以短线表示眼角,鼻作悬蒜状,两侧刻有鼻翼,口部作扁圆形,内刻平齐的牙齿,显然是一个人的面部。脸框外缘为饰有细密云雷纹的风字形帽,帽顶饰有放射形的羽毛,这种外缘似弓形,顶端有一尖吻的巨大羽冠,是极富特色的。羽冠之下为左右延伸平举的两臂,自肘部向里弯折,十指平伸,拇指上翘,指关节的横道及指甲均得到表现,臂上饰以大小不一的云雷纹,在上臂的外缘有两处臂章状的突起,当为纹身或服饰。手指扶按处有一对以椭圆形眼睑为特点的兽目;眼睑内再饰以重圆表示眼球和瞳仁,显出虎虎生气。两眼之间为鼻梁(额)和鼻端,平面略如工字形。鼻端两侧刻有鼻翼,鼻下为巨大的嘴,嘴内露出尖锐的獠牙,内侧两枚向上,外侧两枚向下。腿部于鼻翼两侧左右分开,膝部自嘴角处转向里弯曲,双脚交接于嘴下缘的中部,趾如鸟爪或可认作蛙的蹼状趾。在膝部及小腿的外缘,也有如上臂同样的装饰。若不曾认出手指,羽冠的外形则颇似宽广的前额,两上臂可认作眉,或将肘部视为颧骨,小腿的部位恰似下巴,趾爪就成为一撮山羊胡子了,整个画面就成为以人的头部外形为基础,再配一张写实的狰狞兽面的图案。我们不能将这两种读法当作偶然的巧合,似应认作一种有深刻寓意的精心杰作。在同一墓地中,布局完全一样的这种图案多达二十个,分布在四件器物上(反山M12:98号琮上八个,100号钺上二个,87号柱形器上六个,91号和104号应是一件物体的两个端部,每件各两个)。在这些图形中,除91号的两图全用阴线刻表示外,其余十八个图形中,羽冠、兽目、鼻和嘴诸部位均用浅浮雕表现,人面和上下肢则以阴线刻出。我们将浮雕部分和阴刻部分分别绘一张图,就可以将其清晰地剖析为人形和兽形两个图形”;整个图案为一人兽组合图,“将形体不大的人面处在画面上方中心部位,显示了神的核心在于人”(11)。人物形象头戴羽冠表示其地位的高贵。良渚文化玉器上的其他或简或繁的纹饰无疑大部分都是这种人兽组合图案的翻版或简化形式,它们的含义应是相同的。

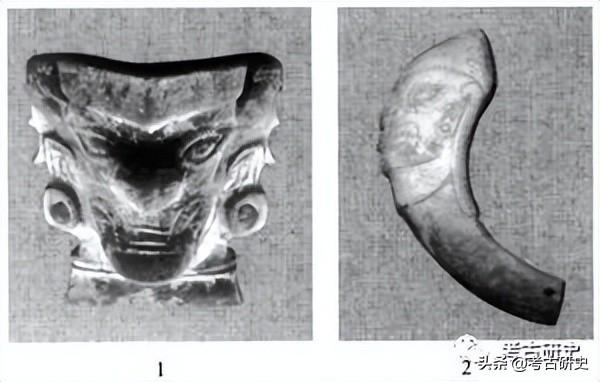

图三 石家河文化玉神人像

1.W6:32 2.W6:17

湖北天门石家河遗址出土人鱼雕塑、玉神人雕像 在石家河遗址内的邓家湾地点两个坑中埋葬着成百个陶俑,几乎都是头戴平顶或微弧顶浅沿的帽子,身穿细腰的长袍,双膝跪地,手捧大鱼。造型都是左手托鱼尾,右手压鱼头。如此规范化的制作似乎是反映某种宗教的祈祷仪式。伴出的是数千个陶塑动物,如猪、狗、牛、羊、鸡、象、虎、猴等(12)。石家河遗址内的罗家柏、肖家屋脊等地点的瓮棺墓内出土了10余件玉雕神人头像,形态特点有正面的、侧面的、片状的、圆柱形的。从人头像来看,虽然面部形象与冠饰不尽相同,但全部穿戴整肃,表情庄严,并都佩戴耳环。据研究,其应该是代表巫觋一类的神职人物,或是共同尊奉的神祇形象(13)。石家河文化的其他遗址瓮棺葬中也有相似的玉雕人头像出土,如江陵马山镇枣林岗遗址(14)(图三)。

四川广汉三星堆出土青铜人像 三星堆遗址2座大型祭祀坑中出土了大量青铜神人像及青铜神树等遗物。其中,青铜站立人像,高达2.62米,头戴冠,身着长袍,站在一个台子上。其他50余件巨型青铜人头像,有的两目突出,造型奇特;有的还带有金面具,极为神秘(15)。与三星堆青铜人像密切相关的还有出土于成都金沙遗址的青铜立人像、金面具(16)。汉中城固、洋县商代铜器群中较多的人面形面具可能也是用于跳巫等宗教活动,应该是受三星堆文化影响的结果(17)。

江西新干大洋洲出土铜、玉神人像 属于吴城文化的新干大洋洲大墓出土了3件神人形象的文物。其中,青铜双面神人头像,高60厘米,人面形状,口大张,露出长长的獠牙,头上有角(图四,1)。玉雕羽人像,高11.5厘米,作侧身蹲坐状,“臣”字目,大耳,钩喙,头戴高冠,并拢的小腿下部有一斜穿孔,以供插嵌或佩系。兽面神人玉饰件,高16.2厘米,有眼、鼻、耳、额等,口中露出上下两排六枚牙齿,嘴角各有一对獠牙。整个玉饰的正面浮雕图案是一个戴着平顶卷角高羽冠的兽面神人形象(18)。我们曾推测其性质是主杀伐、镇妖魔的神鬼形象(19)。

湖南宁乡出土人面铜鼎 方鼎口部长29.8、宽23.7、高38.5厘米,四面各饰一个人面像,周边辅之以角、爪(20)(图四,2)。

陕西宝鸡

国墓地出土青铜人像 茹家庄M1乙出土1件小铜人,位于棺椁之间,高17.9厘米,男相,站立状,双手似有所握,呈圆环状,铜人应插于木座上。M2也出土1件小铜人,位于棺椁之间,高11.6厘米,女相,头饰三叉形发饰,站立状,双手似有所握,铜人应插于木座上。两件铜人手中似乎都握有某种东西,造型与三星堆的大铜人相似,但尺寸要小得多(21)。

图四 神人像

1.江西新干大洋洲出土青铜神像(XDM∶67) 2.湖南宁乡出土人面铜鼎 3.湖北随州叶家山出土青铜双面神像辕饰(M111∶068) 4.湖北随州羊子山M4出土人面铜卣

湖北随州叶家山出土青铜双面神像辕饰 2013年出土于叶家山西周曾国墓地最大的M111中的一件青铜双面神像辕饰造型精美独特,引人关注。该辕饰出土于棺室东侧,紧挨着墓主人,位于棺和椁之间。辕饰底径6.8、高14.3厘米。青铜像有两面,面部轮廓清晰,大眼睛,既有人的面容特征,如眉毛、圆眼,也有像动物的一面,如有角、獠牙,鼻子上有纹饰,看上去像老虎的鼻子,凸起的角从一边看是月牙状、从另一边看是螺旋状。青铜像下方有四个孔,为套接时设插销固定之用(22)(图四,3)。

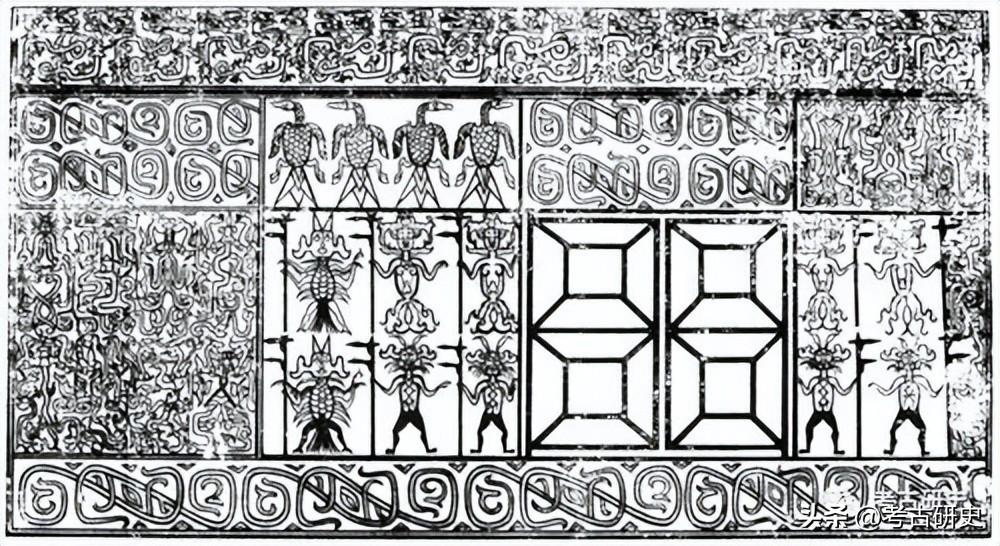

图五 曾侯乙墓棺侧板上的彩绘图案

湖北随州羊子山出土人面铜器 羊子山噩国墓地位于叶家山曾国墓地以西约20余公里处,近年发掘的M4出土了3件神面纹青铜器,包括尊、方罍、卣各1件(图四,4)。其中,神面纹饰风格与保利博物馆收藏的人面卣风格相似。张昌平先生认为这类风格的青铜器是噩国自身独立生产的(23)。此说甚是。

西周人面纹扁茎铜剑 在陕西扶风齐镇村、江苏仪征破山口、湖南长沙金井等地出土过人面纹青铜短剑,湖南省博物馆、上海博物馆、故宫博物院等也收藏有同类人面纹青铜短剑。剑身均为扁茎柳叶形,饰尖耳人面形纹饰。学术界多认为带有这类纹饰的铜剑属南方文化特色遗物,如巴蜀文化或吴越文化(24)。

湖北罗田李家楼出土人面纹铜铙 湖北省博物馆收藏一件出土于罗田李家楼的西周早期铜铙,在铜铙鼓部浮雕一人面纹。

江苏丹徒王家山出土人面纹

于 1985年,在王家山春秋墓中出土一套青铜

于,三件大小相递。其正面饰浮雕人面纹和兽形扉棱,分列螺旋纹、云纹、鸟纹(25)。

湖北随州曾侯乙墓棺椁彩绘图案 在内棺的棺挡部分有与龙、鸟等纹饰在一起的多个神人和人面龙身形象。尤其是在棺的两侧板中心部位突出地画着多个执戈戟的神人形象,均为人面兽身,头上有角,守卫着大门口(图五)。关于这些执戈神像的性质,有人认为是“土伯”,有人认为是“方相氏”或“羽人”(26)。信阳楚墓中也有类似的神人形象彩绘图像(27)。

除了以上出土文物外,传世文物中还有一些带神人形象纹饰的文物,如著名的商末周初带神人像纹饰的铜鼓,神人头像饰于铜鼓两侧中心位置,非常突出。除人面突出外,地纹中的身体作蹲坐状,有角爪(28)。传世的商晚期人面龙纹盉,器盖作带角人头状,爪在器腹部,据说此盉出土于安阳(29)。我们怀疑这两件以神人为主体纹饰的器物更可能出自长江流域。

以上所列举的只是一些典型标本,同类神人形象文物远不止这些。分析这些神人形象文物,从形态上看,可以分为两类。一类是真实的人类形象,如凌家滩遗址出土的玉人像、红山文化女神像、石家河遗址出土的抱鱼人像、三星堆祭祀坑出土的青铜立人像、宝鸡

国墓地出土的2件青铜人像等。关于它们的身份,学术界一般认为是古代社会中进行宗教活动的巫或古人观念中神的形象。另一类是人面与兽类体征如角、爪等相结合的神秘造像。关于它们的含义,我们在后面将进行讨论。

考察这些神人像的出土地点,我们可以发现,以上这些神人形象文物除了个别出土于东北的红山文化遗址外(30),基本都出土于长江流域不同时期的遗址中,具有长期持续性,且相关的文献记载和考古发现材料丰富,可以进行综合研究。因此,我们可以说,它们反映了长江流域的某种共同的宗教信仰传统。虽然在中原地区也有个别出土,但这些文物数量很少,并不突出,它们很可能是来自长江流域或受其影响的结果。

长江流域东西横跨数千公里,宗教信仰上是否具有存在某些共同性的可能性呢?我们认为长江流域文化具有相似的宗教信仰是完全有可能的。首先,长江流域地理环境、气候条件和生产生活方式的相似性可以导致人类为适应环境而创造出来的文化具有相似性。其次,长江流域的河流系统为不同区域的人员往来、物品流通和文化交流提供了便利条件,长江流域各区域文化之间在古代应该存在较为密切的联系。新石器时代的彩陶、良渚文化风格的玉器、夏商周时期的原始瓷等在长江流域不同区域古代遗址中广泛存在,且器形、纹饰风格相似,都显示出这种文化密切交流现象的存在。有学者通过对安徽、江西、湖南、湖北、重庆、四川等地出土尊、罍的研究,指出它们之间在多方面具有很大的共性,甚至推测在殷墟时期南方某一地区很可能有一处向外输出尊、罍类铜器的青铜铸造中心(31)。

三、神人像的宗教含义

过去,我们曾依据《山海经》、《左传》等文献的相关记载,推测这类神人形象可能是主杀伐、镇妖魔、辟兵邪的神鬼形象(32)。

关于叶家山西周墓地M111出土青铜双面神像的性质,有学者认为,从形制上看,叶家山出土的青铜人面像与四川广汉三星堆出土的“人面青铜面具”在面部特征方面类似。从考古意义上说,这一发现更接近于1989年江西新干大洋洲墓葬出土的商代“双面神人青铜头像”,可能为某种崇拜物,或者是保护神(33)。也有学者认为,这可能和当时的宗教、习俗有关,显示出墓主人身份的高贵(34)。

长沙马王堆汉墓出土的“神祇图”不仅绘有相关神祇的形象,旁边还标注了对应的神祇名,使我们得以一窥汉代南方人观念中的相关神祇形象特征及其角色性质。虽然它反映的是汉代南方人的宗教信仰,但为我们由晚溯早、由已知推未知,探讨更早时期长江流域的宗教信仰还是提供了重要的参考。马王堆汉墓出土的“神祇图”现存长43.5、宽45厘米,近正方形。上层即帛画的上端,正中绘鹿角状神人,东侧绘雷公,西侧绘雨师。鹿角神人头部有鹿角状重角,巨眼圆睁,张口作吐舌状,赤足跨腿作骑马式。右侧腋下书一“社”字,头侧书“大(太)一将行……神从之以……”等字。中层绘有四位神人,头上或有角,或戴尖刃冠,身披甲胄或皮裘,手执兵器。图的右侧边缘书写祝词禁语一行。关于此图的性质,学者们或认为是“神祇图”(35),或认为是“辟兵图”(36),或认为是“社神护魂图”(37),但都不否认它具有避邪镇魔的作用,是当时人宗教信仰的反映。关于“鹿角神人”的性质,根据其旁所标注的文字“社”、“太一”,有学者认为它就是楚人所崇拜的火神或太阳神(38),也有学者认为它是社神(39)。虽然对于这幅图的性质和图中神人具体属于何神有争议,但对于这是有关古人心目中的神人形象和鬼神世界的描述,以及这些鬼神具有驱邪护佑能力则是共识,它反映了南方地区汉代人观念中的鬼神形象和宗教信仰。

早于汉代,据信20世纪三四十年代出土于湖南长沙市子弹库战国墓葬内、现藏于美国纽约大都会博物馆的楚帛画也有这类人面兽身带角的神人形象图案,旁边也有大段文字(40)。虽然学术界对于文字内容和神像具体为何神存在争议,但基本认为文字内容属于阴阳数术之类的书籍,神像与南方楚人信仰的炎帝、共工、祝融之类神祇有关(41)。《楚辞·九歌》也描述了楚人信仰中的各种神鬼形象特征,如东皇太一、云中君、湘君、湘夫人、大司命、少司命、河伯、山鬼等篇。

从马王堆汉墓“神祇图”到长沙战国楚帛画,再到曾侯乙墓棺侧板上的彩绘图案以及信阳楚墓帛画上的神鬼形象,其形象都很相似,有一脉相承的关系。从文化传承角度看,由此上推,长江流域商周甚至更早时期文物上的神人形象应该就是古人观念中的主要神祇,如太阳神或社神。古人希望借他们来驱邪避害,护佑平安。叶家山M111的主人以装饰着这类神人形象的车马器和车作为随葬品,也应该是希望它们能护佑他在另一个世界的出行安全吧。

也有学者提出这类神人像是古代巫师的形象(42)。我们认为其性质还是以鬼神为是。因为即使有部分神人像表现的是巫师,也是巫师在进行宗教活动时扮演鬼神,其本质还是古人心目中的鬼神形象。正如《周礼·夏官》所记的方相氏在丧葬仪式中的驱邪活动,“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,归百隶而时难,以索室殴疫”。

四、神人像所反映的宗教信仰和区域文化传统

为什么这类神人像持续地集中出土于长江流域古文化遗址中?它反映出怎样的一种区域文化传统?我们认为神人像文物出土于从新石器时代到两周时期长江流域诸多遗址中,并延续至汉代,显示出长江流域文化中存在一种历史悠久的独特的神鬼信仰文化传统。如果我们结合其他方面资料所提供的信息,这一文化传统的存在就更为明显。

首先,从随葬品看,中原地区墓葬随葬的基本是宗庙祭祀用礼乐器和日用品,而南方楚系墓葬随葬品中除了有与中原地区相似的礼乐器、日用品之外,往往随葬一些特有的物品,如诡异神秘的镇墓兽、绘有巫鬼形象表示辟邪、升天、通神等寓意的帛画、彩绘图案,如曾侯乙墓棺板上的彩绘图案、信阳和长沙楚墓出土的彩绘图案、帛画等。这些葬俗反映出在南方楚系文化中存在一种独特的鬼神信仰体系。

广泛存在于南方两湖、江西、安徽等地独特的非墓葬出土青铜器现象(三星堆祭祀坑也应属于这类现象),青铜器往往出土于山前水边。一般认为这是一种祭祀山川鬼神的遗存(43)。这一现象也应与当地独特而悠久的宗教信仰体系有关,是长江流域独特的宗教信仰的表现。

其次,从传世的文献中也可以看出这种不同地域文化传统的差异,如从以诗歌为代表的文学作品来看,中原文化以《诗经》为代表,长江流域楚文化以《楚辞》为代表,两者反映了不同的区域文化面貌。

《诗经》基本是黄河中下游地区的人们在宗教、政治和社会生活等方面活动的记载。其中保存了大量的周人祭祀祖先的材料。例如,《诗经·大雅》中的《生民》是赞美周始祖后稷,并以后稷配天;《公刘》是赞美周先祖公刘迁豳;《绵》是赞美太王(古公亶父)迁岐;《文王》是赞美文王图商;《皇矣》是赞美文王伐密、伐崇;《思齐》是赞美文王母大任(王季妃),兼及祖母太姜(太王妃)、妻大姒;《大明》是赞美武王伐纣;《下武》是赞美文王作丰、武王作镐。这些诗全是在宗庙之上祭祀各位祖先时所唱之歌。其他与祖先祭祀有关的诗还有《生民》、《既醉》、《凫鹥》、《假(嘉)乐》、《棫朴》、《旱麓》、《泂酌》等。“从《诗经》看,在许多典礼中,以祀祖的典礼最为重要”(44)。

除了以上周王室的祭祖歌外,各诸侯国也有自己的祭祖歌。如《鲁颂·闷宫》中追述了姜原、后稷、大王、文王、武王、成王、周公、鲁公伯禽等鲁国的直系祖先;《商颂》是宋襄公所作,因宋是商末王子微之后,故《商颂》中追述了简狄、契、成汤、武丁等祖先。

这些诗歌应该都是在宗庙之上祭祀祖先时吟唱的,体现了一种以祖先为对象的、理性的、礼仪化的祭祀活动与政治活动相结合的宗教信仰与仪式,与以《楚辞》为代表的无处不在的、浓重的鬼神观念和神秘的招魂仪式之类的宗教信仰和仪式大为不同。

当然,周代除了祖先崇拜以外,也有一些其他的原始崇拜,包括自然崇拜,如《周礼·春官》中所记对山川、河流、四方等的祭祀;生殖崇拜,如《诗经》、《礼记》中的祭祀“高媒”活动,但这些宗教信仰均不占主导地位。

除了以上这些与宗教祭祀和政治活动有关的诗歌外,还有许多反映现实生活和男欢女爱的诗歌,如“风”部分的诗歌。

中原地区的这种祖先崇拜及与之配套的祭祀礼仪活动和宗庙、礼器等物质文化形式往往具有明显的世俗政治实用功能,成为象征、强化政治等级、地位,加强群体凝聚力和认同感的工具(45),与孔子所宣扬的“敬鬼神而远之”、“祭神如神在”、“子不语怪力乱神”的精神相一致。

然而,如果我们考察长江流域的楚文化,虽然在考古学文化面貌上明显可以看到与中原文化一致的礼乐文化因素,如青铜礼乐器、相似的墓葬制度,以及基本相同的文字系统等,其自身独特的文化传统因素也相当明显。在《楚辞》中,我们可以看到另一种精神面貌的宗教信仰和神秘的宗教仪式,如《楚辞·大招》、《楚辞·招魂》显示了楚人相信人类魂魄和另一个鬼神世界的存在,并描述了楚人巫鬼信仰中的东南西北四方和天上、地下的恐怖的鬼魅世界。如东方“长人千仞,惟魂是索些”;南方“雕题黑齿,得人肉以祀,以其骨为醢些”;上天“虎豹九关,啄害下人些。一夫九首,拔木九千些”;地下幽都“土伯九约,其角觺觺些。敦脢血拇,逐人駓駓些。参目虎首,其身若牛些”等等。正是因为这些鬼魅的存在,所以楚人在为逝者准备随葬品时,需要准备神秘怪异的镇墓兽或神祇绘像,以护佑死者在地下的平安,不受邪魔恶鬼侵害。

试将《诗经》与《楚辞》两相比较,中原地区与长江流域两地的宗教信仰差异非常明显,故《汉书·地理志》记载:“楚有江汉川泽山林之饶……信巫鬼,重淫祀”。张岂之先生也说:“黄河流域的粟作农业成为春秋战国时期齐鲁文化(即儒家文化)的物质基础。长江流域的稻作农业成为楚文化(即道家文化)的物质基础。儒家的原创性文化厚重、扎实,提高了人的道德价值。道家的原创性文化飘逸、清俊,提高了人的审美价值。两河(黄河、长江)是中国的两条母亲河,由她们哺育出的两大体系的原创性文化构成中华民族传统文化的主流”(46)。

五、长江流域神鬼宗教信仰传统的地位与影响

如果说无偶像崇拜传统反映的是一种“青铜礼器文化圈”大传统内居主导地位的中原地区礼乐文化的宗教信仰特征,那么长江流域区域文化中出现的作为原始宗教信仰表现形式的人形化鬼神形象,则展现了一种历史悠久的区域鬼神文化信仰,并对中原文化产生了一些影响。但这种鬼神信仰的内容和表现形式在中国文化大传统中一直未获得主流地位,而形成于黄河流域的以祖先崇拜为基础的礼乐文化一直占据着中国历史文化的主导地位,成为文化大传统的核心内容和基本特征。

另一方面,虽然黄河流域的礼乐文化在中国古代文化中占据着主导地位,但形成于长江流域的区域文化传统在中国历史文化大传统中也发挥了重要的补充作用,尤其是两汉时期,长江流域区域信仰文化通过来自于长江流域的统治阶层将自身的诸多文化因素带入中国文化大传统中,所以我们可以看到在两汉文化中出现了一系列关于神仙世界、天上地下、羽化升仙、东王公、西王母、巫蛊之术等等的宗教信仰和思想观念,它们成为墓室壁画、画像砖、铜镜纹饰等的主题。汉代文化中的这些因素与中原地区传统的礼乐文化差别很大,而与以楚文化为代表的长江流域文化关系更为密切,似一脉相承。以此来说,所谓“楚虽三户,亡秦必楚”,在宗教信仰上也是有所体现的。

在较早的三代时期,我们透过相关的文物也能看到长江流域文化因素在中原地区的出现和影响。沣西西周早期墓葬曾出土一件兽面神像玉饰(47),形制与天门石家河遗址出土的玉质神像风格一致,推测应是石家河文化玉器流传下来被西周时期人们收藏的。宝鸡

国墓地茹家庄M1、M2出土的小铜人也显示出来自南方巴蜀文化的影响,该墓地出土遗物包含多方面的南方文化因素,有学者认为该墓地家族来自于汉中一带的早期巴文化(48)。周原出土的扁茎人面纹铜短剑也应来自南方地区。同样,妇好墓的某些玉器可能也来自南方文化区域,如玉凤、神人形象玉饰等(49)。

六、中国古代文化大传统与各区域文化小传统

在强调长江流域具有某种共同宗教信仰的同时,我们也要强调因生态环境、资源条件、生产生活方式和文化传统的不同,更小的区域也会形成自己的文化小传统,邻近的区域文化传统之间虽然有交流、互相影响,但彼此更有差异。对地域广大,各地环境、文化传统、生产生活方式差异巨大的中国更应如此。

在中国古代,不同区域之间的文化传统和发展道路存在差异的现象不是商周时期才有,也不仅仅局限于宗教信仰方面。苏秉琦先生将中国新石器时代文化划分为六个大区(50),张光直先生提出的中国新石器时代文化交互作用圈理论(51),严文明先生提出的“中原以外五个文化区都紧邻或围绕着中原文化区,很像一个巨大的花朵,五个文化区是花瓣,而中原文化区是花心”的观点(52),都指出中国大地上的新石器时代文化存在几个区系、几个小文化圈,它们有自己的文化传统。这些文化圈又相互作用,每个文化都在后来形成的华夏民族文化中贡献出自己的一些文化因素,起到一定作用。新石器时代各文化圈虽具有各自强烈的个性特征,但随着不同区域文化的频繁接触,各文化圈的相互作用、相互影响也是明显的。从龙山时代开始,这些小文化圈就构成了一个大的“中国相互作用圈”,“多元”渐渐走向“一体”,至夏商周三代时期,某种层面的文化一体化完成,文化大传统初步形成。这个大传统的突出特点就是礼乐文化、礼乐制度及其物质化的表现——礼乐器、宗庙建筑等,故我们可以称之为“礼乐文化圈”,其背后是祖先崇拜信仰(53)。这种文化可以视为中国的“文化大传统”,即一种官方的、主流的文化。但在这个大传统下仍然存在着因环境、语言、历史传统、生产生活方式等方面的差异而形成的许多区域文化小传统。如果从考古学的视角看,以考古学文化最常见的陶器风格和组合为标准,在夏商周每个时期都存在许多区域文化。这些陶器特征的差异正是我们划分考古学文化类型的主要依据。这些陶器组合与风格的不同是否代表族群或政权的不同尚值得推敲,但作为某一方面文化小传统的表现是可以肯定的。

从考古学文化面貌所显示的中国古代不同区域文明演进模式和发展道路的差异来看,也存在不同的区域文化传统。近年来,李伯谦先生通过比较研究红山文化、良渚文化和仰韶文化墓葬的随葬品,提出中国古代文明演进存在两种模式。“在中国古代文明演进历程中,距今5500年至4500年这个阶段,无论是北方的红山文化、东南的良渚文化还是中原的仰韶文化,都已发展到苏秉琦先生所说的‘古国’阶段,但它们所走的道路、表现形式并不相同,如果说它们都是苏秉琦先生所说的‘古国’,则红山文化古国是以神权为主的神权国家,良渚文化古国是神权、军权、王权相结合的以神权为主的神权国家,仰韶文化古国是军权、王权相结合的王权国家。”“其中,红山文化类型与良渚文化类型有某些接近之处,仰韶文化类型则与之区别甚大。”红山文化、良渚文化虽然盛极一时,但最后都逐步消亡了,只有仰韶文化持续发展下去,并衍生出中原龙山文化和夏商周文化(54)。李先生明确提出了中国古代存在不同区域文化传统,非常有意义。这些区域文化传统影响到它们采用不同的生存、发展策略和文明演进模式,甚至最后的成败。而其中以良渚文化、石家河文化为代表的长江流域文化是以重视神权、具有浓厚的神鬼宗教信仰为特色。长江流域浓厚的神鬼信仰可谓源远流长,与相关文物和文学作品展现的深层次文化面貌一致。

一个区域的文化传统一旦形成是很难被完全放弃和割裂的,即使它在政治上不能占据主导地位,但它也会作为地方文化小传统以各种方式被传承,并发挥着某些作用。费孝通先生曾把小传统细分为“地上”和“地下”两层。“在民间的生活中有种种思想信仰和活动,士大夫是看不入眼的,认为不雅驯,而没有被采用,未成为大传统。这部分依旧在民间活动,凡是到民间去观察的人还能看得到,而且在民间是公开的,不受限制的,这些就是我所说地上的小传统。但有一部分是犯了统治阶级的禁例,不能公开活动,但是在民间的信仰里还是保留着,只是大人先生们不屑看或视而不见。这些我认为可以包括在地下的小传统里”(55)。如果我们将三代时期长江流域的鬼神文化信仰与早期良渚文化、石家河文化的特征和文化演进模式联系起来,就能很明显地看出这种区域文化传统的传承和影响。

七、大传统与小传统:重新理解中国文化发展史

中国在新石器时代存在多元文化,中国文化是多源的观点现在已经为学界普遍接受。但进入文明社会以后,中国文化的面貌如何?是融合成为一种文化,还是仍然是多元文化并存的局面?华夏文化与周边文化是何种关系?即使是在中原华夏文化区内,文化是否就完全一致了?物质形态的考古学文化是否还应该因功能、意义的不同而做更细致的划分与研究?我们认为理解中国三代以后的中国文化,仍然不能预设只有一个单纯的文化传统。实际上,在中国文化发展史上,不同时期都存在过多个更小区域的文化传统。仅从宗教信仰来说,就有本文提到的长江流域鬼神文化传统、岭南的铜鼓文化传统、北方的萨满教文化传统,等等。这些区域文化传统与以中原为中心的主流文化传统是怎样的关系,彼此又是如何互动的,小传统文化是如何不断丰富、促进中国大传统文化的更替、演进并保持创新活力的,这些问题都是很值得深入探讨的。

因此,研究夏商周三代以后的中国历史,我们在关注具有一致性的文化面貌并占据上层主流地位的大文化传统时,要承认不同区域、居于社会下层非主流地位的各种小文化传统的存在,并予以重视;另一方面,我们在研究不同区域小文化传统特征和彼此差异时,要重视对它们之间的共性及其背后原因,即文化大传统的研究。只有对大小文化传统进行综合考察,才能更全面地理解中国历史发展过程。在考古学研究中,尤其要注意纠正那种“抓小放大”的倾向。试以夏商周三代考古为例,我们不仅要关注以陶器特征和组合为标准的考古学文化区系类型的划分和研究,也要对以青铜礼器为主要特征的“礼器文化圈”及其背后的社会、文化意义予以重视。两者之间反映出怎样不同的文化意义、社会行为和人际关系?彼此之间是一种怎样的关系?从大小传统理论来看,陶器文化与铜器文化虽然有关联,但彼此的社会作用和象征意义是有明显区别的,我们的研究不能一概而论。

此外,从大小文化传统的视角来看,夏商周朝代政权的更替不是一个文化代替另一个文化,而应该是不同区域文化在认同、接受文化大传统的过程中不断壮大自己,夺取主导地位的同时,又以自己的文化不断补充、修正和发展着文化大传统。正如赵辉先生所总结的,“业已从考古学角度明确分辨出夏商周分别是三种有联系、却不相同的考古文化,各有自己的发祥地,彼此都有一定的并立共存期。三者的关系,并非‘父子’,却似‘兄弟’。按照苏秉琦先生的说法,长期以来,我们的历史教育中存在一种‘大一统观’,将夏、商、周、秦、汉视为一脉相承的改朝换代。这种观念虽然不断遭到质疑,然最终使之化为陈腐者,全赖考古学的证据”(56)。

这种大小文化传统的互动现象在后来的历代王朝更替和各种族群之间的互动、融合过程中不断上演,由此,中国文化在不断调整变化之中广纳百川,融合创新,保持活力。中国历史上不存在一个延续的、一成不变的、囊括全国范围的所谓文化传统!

注释:

①(美)罗伯特·芮德菲尔德著、王莹译:《农民社会与文化——人类学对文明的一种诠释》,中国社会科学出版社,2013年。

②王学泰:《传统与小传统》,《社会科学论坛》2000年第8期。

③余英时:《文化传统与文化重建》第396页,上海三联书店,2004年。

④徐良高:《文化因素定性分析与商代“青铜礼器文化圈”研究》,见《中国商文化国际学术讨论会论文集》,中国大百科全书出版社,1999年。

⑤徐良高:《从商周人像艺术看中国古代无偶像崇拜传统》,见《考古求知集》,中国社会科学出版社,1997年。

⑥陕西省考古研究院:《梁带村芮国墓地——2007年度发掘报告》,文物出版社,2010年。

⑦山西省考古研究所大河口墓地联合考古队:《山西翼城县大河口西周墓地》,《考古》2011年第7期。

⑧张敬国:《凌家滩玉器》,文物出版社,2000年。

⑨辽宁省文物考古研究所:《辽宁牛河梁红山文化“女神庙”与积石冢群发掘简报》,《文物》1986年第8期。

⑩杨雪梅:《红山遗址出土最完整陶塑人像》,《人民日报》2012年7月9日;《祖先神秘力量的召唤——兴隆沟红山文化整身陶人发现的意义》,《中国社会科学报》2012年10月24日。

(11)牟永抗:《良渚玉器上神崇拜的探索》,见《庆祝苏秉琦考古55年论文集》,文物出版社,1989年。

(12)严文明:《石家河考古记》,见《荆州重要考古发现》,文物出版社,2009年。

(13)刘德银:《肖家屋脊遗址出土的石家河文化玉器》,见《荆州重要考古发现》,文物出版社,2009年。

(14)院文清:《枣林岗遗址出土的石家河文化玉器》,见《荆州重要考古发现》,文物出版社,2009年。

(15)四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。

(16)成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”地点发掘一期简报》,《文物》2004年第4期。

(17)赵丛苍:《城固洋县铜器群综合研究》,《文博》1996年第4期。

(18)江西省文物考古研究所、江西省博物馆、新干县博物馆:《新干商代大墓》,文物出版社,1997年。

(19)余文:《从新干商墓的青铜双面人神器谈起》,《中国文物报》1991年4月28日。

(20)高至喜:《商代人面方鼎》,《文物》1960年第10期。

(21)卢连成、胡智生:《宝鸡

国墓地》,文物出版社,1988年。

(22)湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所、随州市博物馆:《随州叶家山西周早期曾国墓地》,文物出版社,2013年。

(23)张昌平:《论随州羊子山新出噩国青铜器》,《文物》2011年第11期。

(24)高西省:《西周扁茎人面纹铜短剑初论》,《文博》1997年第2期。

(25)杨正宏、肖梦龙主编:《镇江出土吴国青铜器》,文物出版社,2008年。

(26)湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,文物出版社,1989年。

(27)河南省文物研究所:《信阳楚墓》,文物出版社,1986年。

(28)容庚:《商周彝器通考》上册第512页、下册第514页,哈佛燕京学社,1941年。

(29)中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集·3》图版147、148,文物出版社,1997年。

(30)在辽河流域,这类神人像目前基本发现于红山文化中,未见于后来的考古学文化中,即缺乏文化的延续性,另外也缺乏相关的文献记载。

(31)张昌平:《论殷墟时期南方尊和罍》,见《方国的青铜与文化》,上海人民出版社,2012年。

(32)同(19)。

(33)夏静、蓝婧:《叶家山墓地出土首件西周青铜双面人像》,《光明日报》2013年7月20日。

(34)谢方、闵珍琪:《叶家山出土青铜双面神像》,《长江商报》2013年7月19日。

(35)周世荣:《马王堆汉墓的“神祇图”帛画》,《考古》1990年第10期。

(36)李零:《马王堆汉墓“神祇图”应属辟兵图》,《考古》1991年第10期。

(37)杨琳:《马王堆帛画社神护魂图阐释》,《考古与文物》2000年第2期。

(38)同(35)。

(39)同(37)。

(40)a.李零:《长沙子弹库战国楚帛书研究》,中华书局,1985年。b.湖南省博物馆:《新发现的长沙战国楚墓帛画》,《文物》1973年第7期;《长沙子弹库战国木椁墓》,《文物》1974年第2期。

(41)李学勤:《长沙楚帛书通论》,见《楚文化研究论集》第1集,荆楚书社,1987年。

(42)宋兆麟:《巫与祭司》第一章,商务印书馆,2013年。

(43)吉野彩美:《中日非墓葬出土青铜器现象比较研究》,见《三代考古》(五),科学出版社,2013年。

(44)孙作云:《诗经与周代社会研究》第155页,中华书局,1966年。

(45)徐良高:《中华民族文化源新探》第十章,社科文献出版社,1999年。

(46)张岂之:《文明起源与炎黄时代》,见《乐此不疲集——张岂之自选集》,首都师范大学出版社,2009年。

(47)中国社会科学院考古研究所丰镐工作队:《1984-85年沣西西周遗址、墓葬发掘报告》,《考古》1987年第1期。

(48)尹盛平:《西周史征》,陕西师范大学出版社,2004年。

(49)中国社会科学院考古研究所:《殷墟妇好墓》,文物出版社,1980年。

(50)苏秉琦、殷玮璋:《关于考古学文化的区系类型问题》,《文物》1981年第5期。

(51)张光直:《中国相互作用圈与文明的形成》,见《庆祝苏秉琦考古55年论文集》,文物出版社,1989年。

(52)严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

(53)徐良高:《中华民族文化源新探》,社科文献出版社,1999年。

(54)李伯谦:《中国古代文明演进的两种模式——红山、良渚、仰韶大墓随葬玉器观察随想》,《文物》2009年第3期。

(55)费孝通:《重读江村经济序言》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1996年第4期。

(56)北京大学考古文博学院:《考古学与中国历史的重构——为纪念北京大学考古专业成立五十周年而作》,《文物》2002年第7期。

来源:《考古》2014年第9期

- 0001

- 0008

- 0000

- 0000

- 0000