哈民忙哈遗址史前灾难成因的法医人类学证据

古人口学研究对象一般为古代墓地中的人骨,墓地作为保存古人类遗骸的主要遗迹单位,具有延续使用性特征,所以古人口学研究是将几代人骨骼的性别、年龄信息作为原始资料进行统计分析。具体方法为,假定墓地中的人骨为同一时期、处于不同年龄阶段的一群人,作为当时出生的一代人的发展状况来对待,将某一时期各年龄阶段的死亡水平,看做是一代人一生中所经历的各个年龄阶段水平。此方法的局限性在于,只能反映同一考古学文化时期的人口寿命,不能如实反映出同一代人的人口寿命。内蒙古哈民忙哈遗址在房址内发现大量人骨堆积,系因史前突发灾难导致的大批古代人群体死亡。因灾难的突发性,该古代人群体死亡应为短时间内完成的事件,故房址内保存的人骨应是同一时期的遗骸。因此,对哈民遗址人群死亡年龄分布的统计分析,可以为我们直接了解该聚落同时期人群的性别、年龄构成情况,提供极其珍贵的原始资料。同时灾难性遗址保留下来的人骨生物学信息,也为法医人类学解释考古遗迹现象和探索遗址形成过程提供了契机。现代法医人类学是以医学为基础,应用体质人类学的理论与方法,解决司法审判工作中与骨骼有关的个体识别问题,为案件的侦破提供线索,为案件的审判提供证据的应用科学。[1]法医人类学在考古遗址中的价值,则体现在以研究人骨本身的属性为基准,通过与考古学信息相结合,达到共同探寻史前灾难成因的目的。

通过本文研究,我们希望:首先是获取中国史前灾难遗址的人口死亡年龄的结构框架;其次是在了解遗址死亡年龄分布特点的基础上,通过与已知灾难遗址的人口年龄框架的比较并结合人骨的分布状况与伴生遗存,讨论不同房址内人骨堆积形成的原因,从而为史前大规模群体死亡现象提供法医人类学方面的线索。

一、基本资料

哈民忙哈遗址位于内蒙古科左中旗舍伯吐镇东南约20公里,西南距通辽市50公里,介于西辽河及其支流新开河之间,地处西辽河平原东部,科尔沁沙地的腹地。2010-2012年内蒙古文物考古研究所对哈民忙哈遗址进行发掘,共清理房址53座,灰坑56个,墓葬12座,环壕2条,从聚落布局来看,所有房址沿东北—西南排列。遗址出土遗物近千件,主要是陶器、石器、玉器和骨、角、蚌制品。哈民忙哈遗址所揭示遗存的独特文化面貌与周邻地区已发现命名的新石器时代文化均不相同,根据对其文化内涵的认识,可确立一种新的考古学文化——“哈民忙哈文化”,其年代相当于红山文化晚期。[2]

哈民忙哈遗址发掘的房址平面呈长方形或方形,多数面阔略大于进深,均为半地穴式建筑。门道设置在居室的东南,呈凸字形,朝向统一,方位集中在130°—145°之间。部分房址内,居住面上发现有陶器、石器和骨器,甚至成组的生产工具。[3]在F32、F37、F40、F44、F45、F46、F47和F48等房屋居住面上,发现大量人骨堆积,经我们现场鉴定,至少代表了181例个体。其中的F40,最小个体数97例,人骨相互叠压数层,密集分布在房址居住面上,其他房址人骨数量相对较少,每座房址人骨最小个体数见表1。上述房址内不同程度地保留着大量纵横叠压的炭灰条痕迹,基本反映出屋顶的建筑构架。

在对该遗址的死亡年龄进行研究前,有一个问题需要讨论,即哈民忙哈遗址房址内出土的人骨,是否可以代表当时罹难的群体总数。由于每座房址的居住面积和灶的相关资料未见报道,还无法利用具体公式估算出聚落的人口规模,只能根据房址的数量粗略计算一下聚落的总人口数。中国新石器时代每座房址的人口数相当于1个核心家庭人口数,即3—11人之间。[4]哈民忙哈遗址房址共计53座,总人口数在159—583人之间,房址内人骨181例,已经超过哈民忙哈遗址总人口数理论推算值的下限,所以基本上可以代表当时罹难群体的人数。

二、人骨死亡年龄分布统计

哈民忙哈遗址房址内出土人骨共181例,其中性别明确者46例,鉴定率25.4%,男性19例,女性27例,男女性别比为0.7∶1。年龄明确者共96例,鉴定率为53.0%。鉴于人骨性别鉴定率低,不具有统计学意义,本研究不考虑其性别因素,重点讨论遗址中人骨的年龄特点。

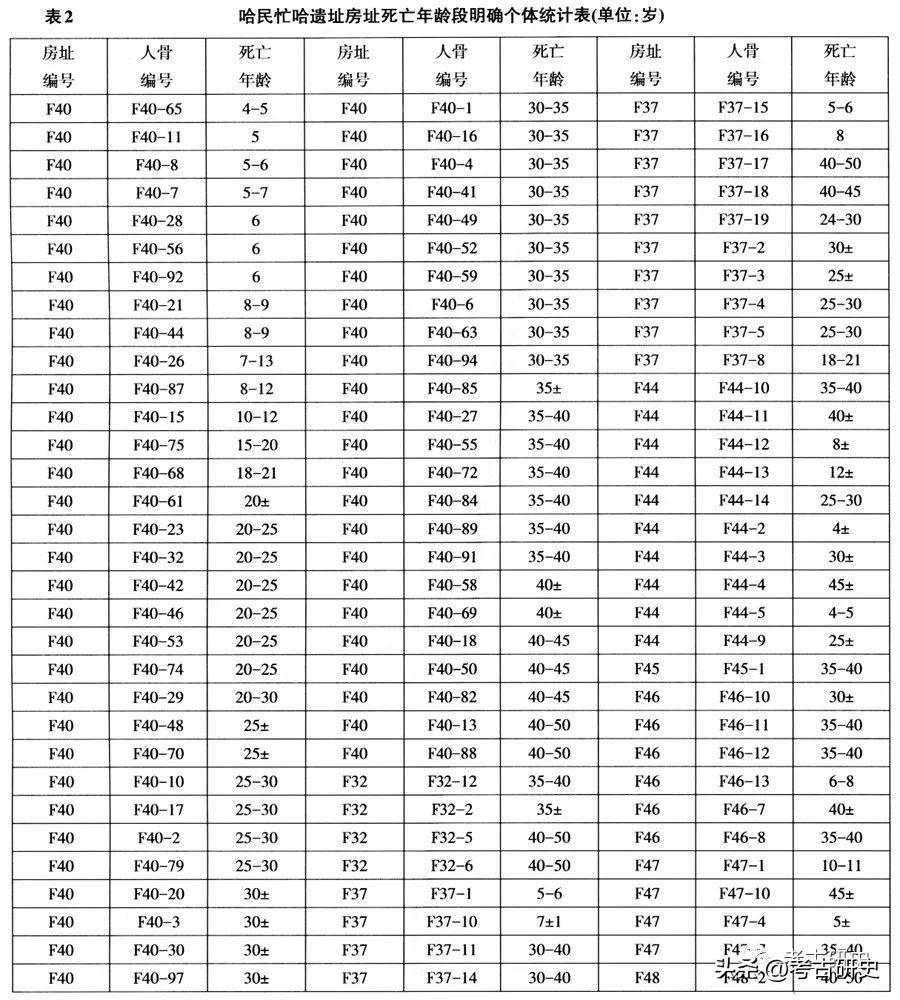

了解群体死亡年龄分布特点的常用研究方法是统计出遗址居民在每一个年龄阶段的个体数,用每一个年龄阶段的个体数比上样本总数,得出每个年龄阶段的死亡率。这样的方法可以直观地反映群体在每个年龄阶段的死亡率,也利于横向对比。另外,本文对个体年龄鉴定结果做如下定量界定:有确切年龄的取原值;有准确年龄范围的数值取年龄上下限平均值,如个体鉴定为30—35岁,取32.5岁作为该个体的死亡年龄;带有±的死亡年龄个体,取±前面的数值作为个体的死亡年龄,如30±岁,即暂取30岁。哈民忙哈遗址房址中人骨的死亡年龄鉴定表详见表2。

房址内人骨的平均死亡年龄26.8岁,男性平均死亡年龄为34.3岁,女性的平均死亡年龄为30.6岁。由于大部分未成年个体的性别特征不明确,所以在两性的平均死亡年龄统计中,不含未成年个体年龄值,而在总样本统计时,包含未成年个体,故导致男女两性的平均死亡年龄高于总体均值。

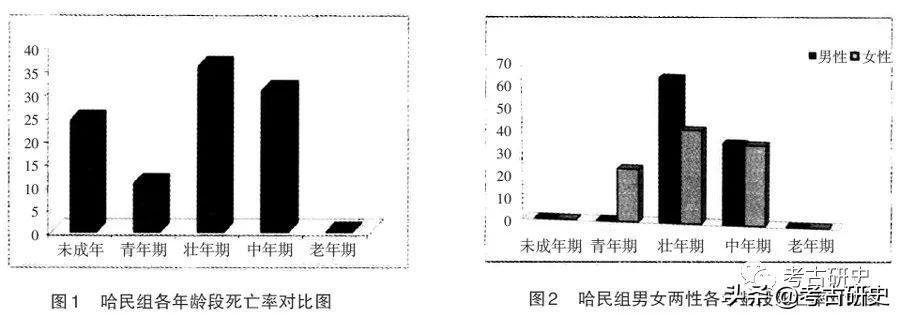

根据表2,利用Excel 2010软件得出哈民遗址房址内人骨死亡年龄分布统计表(见表3)和哈民组及男女年龄段死亡率对比柱状图(图1、图2)。为便于比较,暂把婴儿期、幼儿期和少年期统一合并为未成年期。图1显示,该遗址古代居民死亡年龄的高峰期出现在未成年期、壮年期和中年期三个阶段。图2显示青年期女性死亡率明显高于男性;壮年期男性死亡率明显高于女性;中年期男性与女性死亡率持平。

哈民组未成年期个体死亡率24.0%。其中,无婴儿期个体存在。一般来说,地下出土古人骨中所含婴儿人数如果偏低,多半是与古代社会埋葬习俗以及墓地埋藏学条件等因素有关。例如,新生儿、婴儿死后不入墓地的习俗;潮湿、酸性土壤中由于新生儿、婴儿的骨骼钙化程度低、纤细脆弱而无法保存等。哈民忙哈人群的死因并非正常死亡,所以恐怕不存在埋葬习俗的影响,可能性更大的或许还是与埋藏环境有关。幼儿期和少年期个体死亡率分别为12.5%和11.5%,是灾难来临时的主要受难群体。我们可以进一步假设,是否由于未成年个体自身免疫力不完善,健康状况也更容易受到周围环境(如瘟疫)的影响,所以才导致该群体高发的死亡率现象。哈民组青年期个体死亡率只有10.4%,该死亡率与Margerison对黑死病墓地royal mint人口寿命的研究相一致(11.42%)。Margerison认为该年龄段群体具有独立性和易变性,因此,最可能逃离黑死病的感染。[5]哈民忙哈遗址无老年个体存在,说明该人群的平均寿命水平较低。这种情况在我国史前时代居民群体中屡见不鲜。在缺乏有效的医疗条件的情况下,一般个体随着年龄的增长,患病的风险也会加大,而食物的短缺、劳动强度过大以及生活条件的艰辛,均会严重危及到人们的生存,使得史前居民们很难存活到55岁以上的老年阶段。无老年期死亡的个体反映出哈民忙哈遗址当时社会的一种相对较低的医疗健康状况和恶劣的生存环境。

三、F40与其他房址人骨死亡年龄的比较

考虑到F40内人骨堆积在分布特点和密度上都与其他房址人骨堆积有明显的差异,为进一步了解F40与其他房址的人骨年龄构成情况,暂将其他出土人骨的房址定名为Fn。Fn=F32 F37 F44 F45 F46 F47 F48,共计40例年龄明确个体,F40共计56例年龄明确个体。Fn与F40人骨各年龄段死亡率见图3。

Fn与F40人骨在各年龄段死亡率均有所不同,青年期、壮年期和中年期均表现出差异。F40青年期和壮年期死亡率要高于Fn,而中年期Fn死亡率高于F40。两组在未成年期死亡率接近,分别为21.4%和27.5%。比较两组的死亡年龄分布特点后,得知F40与其他房址人骨在各年龄段死亡率分布上是存在区别的。通过SPSS 19.0对两组数据进行统计性描述(见表4),Fn平均死亡年龄为27.7岁,F40平均死亡年龄为26.2岁。F40组死亡年龄均值的标准差小于Fn,即11.9<14.3。标准差的比较结果显示F40古代居民死亡年龄分布相对Fn更为集中。

另外,作者通过四分位数、四分位差和箱点图,分析两组在中间50%数据的分布情况。通过SPSS 19.0求得两组数据的四分位数及四分位差。四分位数是按大小排列的数组中出于1/4和3/4位置上的两个数据,分别称为上下四分位数,用Q25和Q75表示。(Q75—Q25)是四分位数的差,又称四分位差,数组中有50%的数据落在这个区间中。[6]Fn的Q25为10.5,Q75为37.5,四分位差为10.5到37.5之间的数组;F40的Q25为19.5,Q75为35,四分位差为19.5到35之间的数组。即,Fn有一半的个体死亡年龄分布在10.5—37.5岁之间,F40一半的个体死亡年龄分布在19.5—35岁之间。考虑到四分位差只能反映样本的分布特点,本文对两组的四分位差的数组求其标准差后,发现Fn四分位差中的数据标准差远大于F40(6.95>4.27),显示Fn数据组在中间的50%个体死亡年龄的离散程度高于F40,即F40个体的死亡年龄分布相对于Fn更为集中。根据上述分析结果,用Excel做出两组数据的箱点图(Box-and-dot plot),见图4。箱点图是以两个四分位数为界做一个箱体,箱体的高度就是四分位差,50%的数据落在箱体的区间中,在代表中数数值的位置处画一水平线段,表示中数的分布情况。[7]利用四分位数和箱点图,可以清楚地分析两个对比组个体在死亡年龄上的分布情况。

综上,哈民忙哈遗址不同房址的人骨年龄结构上还是存在差异的:F40房址人骨平均死亡年龄低于其他房址;在各个年龄段的死亡率也存在着区别;标准差和四分位图显示F40个体的年龄分布上较其他房址更为集中。而这种个体生物属性信息区别,与每座房址人骨堆积的形成是否有直接的关联,有待进一步研究。

四、与史前灾难遗址的人口学特征比较

研究发现,不同因素导致的人群大规模死亡所表现出的年龄构成情况存在着差异。战争灾害伤亡对象更可能是年轻男性,且在骨骼上的骨折和创伤出现率很高,因此可通过对骨骼的观察而发觉;[4]饥荒更可能先影响人群的最脆弱的成员(非常年轻或者非常老),Grayson对“当纳聚会”事件中个体的死亡年龄统计后发现,最年轻的和最老的成员死于饥饿与受凉的几率最高;[8]急性传染性疾病根据具体疾病的类别和发病率的不同,在年龄分布上也会表现出不同的特点。总体而言,急性传染性疾病的易感人群仍集中在免疫系统不完善的未成年阶段。

在中国已发掘的史前遗址中,研究信息比较明确的灾难性遗址当以喇家遗址[9]和庙子沟遗址[10]为代表。关于遗址废弃的原因,学者们已基本达成共识。夏正楷等认为喇家遗址的废弃与黄河的异常洪水事件直接相关[11],魏坚[12]和刘建业[13]认为庙子沟遗址的废弃是由瘟疫导致。我们通过统计上述两个遗址已发表人骨的死亡年龄信息(喇家遗址16例个体,庙子沟遗址20例个体),与哈民遗址的人骨年龄结构进行比对,以期找到彼此间的共性关系。

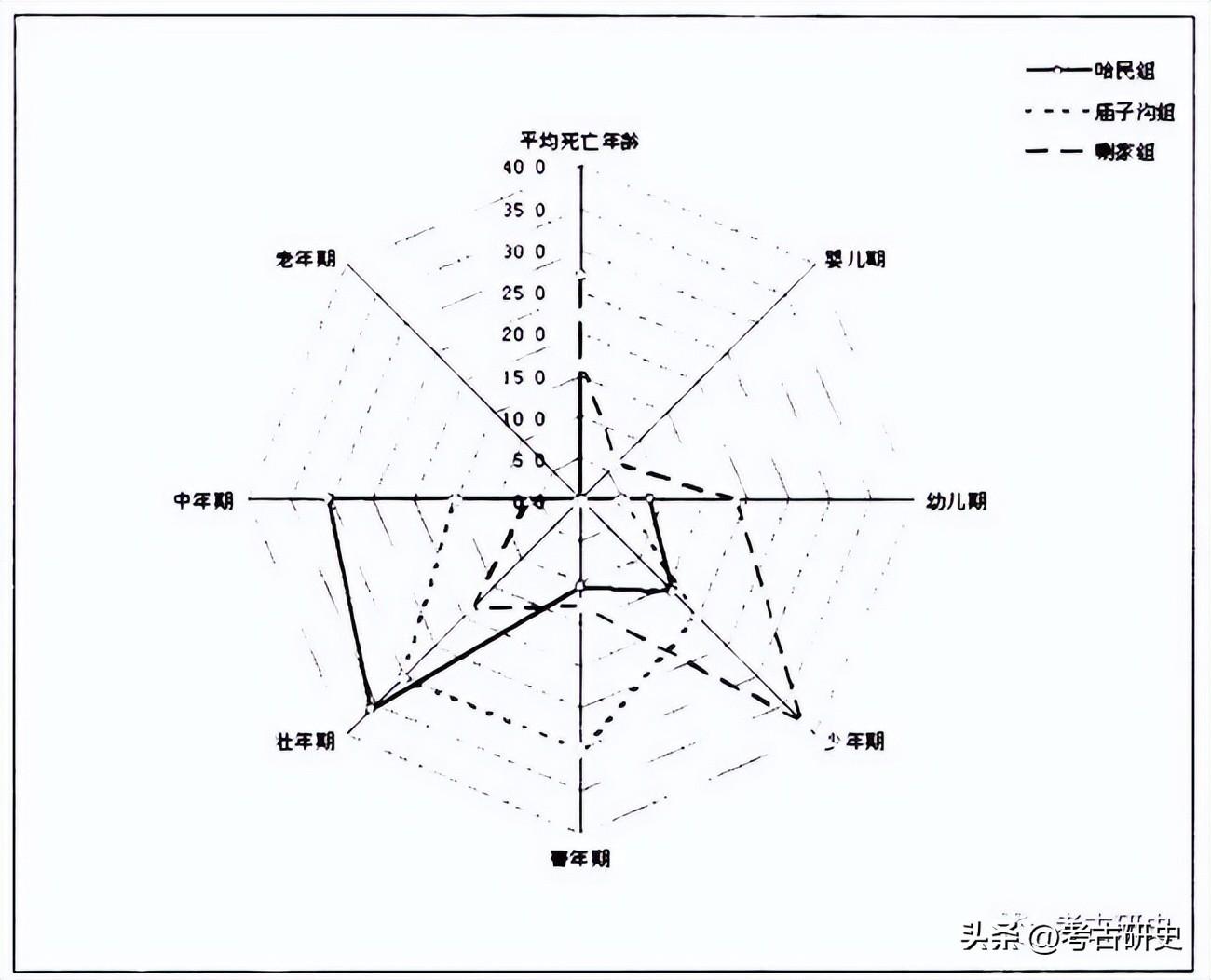

图5 哈民组、庙子沟组和喇家组死亡年龄分布对比雷达图

用SPSS 19.0对3组变量进行统计性描述分析,并在分析结果的基础上作雷达图(图5)。图5显示,哈民组平均死亡年龄为26.8岁,略高于庙子沟组22岁,但二者明显高于喇家组(16.1岁)。各年龄段死亡率比较中,喇家组在婴儿期、幼儿期和少年期死亡率上均明显高于哈民组与庙子沟组;青年期庙子沟组死亡率最高,为30%;壮年期哈民组和庙子沟组死亡率较为接近,分别为35.4%与30.0%;中年期哈民组死亡率明显高于庙子沟和喇家组,老年期3组死亡率均为0。

喇家遗址人口结构最主要特点是未成年个体死亡率达到62.5%,成年个体比未成年个体在洪水灾难面前更具备逃生能力,应该是造成喇家遗址特殊的人口年龄结构的主要原因。比对结果显示,哈民组与庙子沟组在平均死亡年龄与各年龄段死亡率相对于喇家组表现出更多的一致性,尤其是在未成年个体和壮年个体的死亡率上,二者非常接近。魏坚、刘建业认为庙子沟遗址的废弃,是瘟疫的爆发导致群体的持续性死亡[12][13],因此古代居民有时间作出反应,未成年群体作为社会的主要生产力储备和担负未来族系繁衍的重任,很可能会受到其他群体成员的优先照顾。这也是庙子沟遗址未成年死亡率低于喇家遗址的主要原因。由于瘟疫(急性传染性疾病)的致命性和短时性特征,一般很难在骨骼上找到疾病遗留下的痕迹,只能根据已获取的考古学信息和人骨反映出的生物属性,对其进行归纳和排除。通过对比3组的年龄结构特征后,我们认为哈民组与庙子沟组群体在死亡年龄结构上的相似性很可能是相同废弃原因的一种表现形式,从而为探讨遗址的废弃原因提供了法医人类学方面的线索。

五、对房址人骨堆积形成的认识

通常,遗址中人骨堆积出自于墓葬,墓葬可以保护遗骸不被食肉类动物破坏,也是古人尊重死者的体现。在灰坑、窖穴和房址等遗迹单位中出土的遗骸,多为古人因特殊原因无法对死者进行常规埋葬而选择就近或就地安葬,或者个体死后没有人为的介入而与死亡现场共同保存在地层堆积中。哈民忙哈遗址半地穴式的房址(F40)为古人仓促处理尸体提供了理想的场所。把尸体集中堆放在房址中,首先,可以达到对死者遗骸的保护;其次,相对封闭的房子可以有效地控制尸体腐烂后细菌和微生物的传播。所以,F40人骨堆积的形成可以这样解释:某种灾难导致该群体大批人群在短时间内相继死亡,由于死亡人数巨大,古代居民无法对其正常埋葬,只能选择一间房子进行集中堆放,而随着灾难的扩大,死亡人数越来越多,后期被扔进的个体一定是叠压在早期个体之上,导致人骨叠压数层,尤其是靠近门道处人骨堆积叠压厚度明显高于其他位置(见图6)。

图6 F40房址人骨堆积分布

值得注意的是,在F37、F44、F46和F47内发掘出大量的玉器遗存与人骨堆积共生现象。玉器作为古代人群身份和地位的象征[14],对古代居民来说是具有重要意义的。就玉器与人骨堆积的位置上看,玉器应为人随身佩戴之物(大多分布在腰腹部、颈部)。相反,F40的97例人骨中却未发现玉器遗存。玉器的缺失,有两种推测:一是F40内的古代居民没有佩戴玉器,也证明F40与其他房址内的古代居民可能存在身份上的差别;二是这些个体原本佩戴有玉器,尸体因经过人为移动,玉器被他人取走。结合到F40狭窄的房址空间中,大量的人骨上下叠压在一起,我们认为,F40人骨堆积的形成是被人为逐次拖入房内的解释是比较合理的。由于尸体被人为移动过,也解释了F40内人骨堆积不见玉器出土的现象(符合第二种推测)。其他房址根据人骨死亡姿态和身上佩戴玉器的特点,我们认为这些个体是直接死在房内,且死后遗骸也没有被人为处理。

上文是根据比较各房址中死亡人口的年龄结构特征,我们提出的一些初步的看法。关于F40与其他房址中古代居民的遗传学结构是否存在差异性,尚有待通过古DNA研究,即mtDNA与Y染色体的研究进行证实。

参考文献:

[1]张继宗:《法医人类学》,北京:人民卫生出版社,2009年。[2]朱永刚、吉平:《探索内蒙古科尔沁地区史前文明的重大考古新发现》,《吉林大学社会科学学报》,2012年4期。[3]吉平、朱永刚等:《内蒙古科左中旗哈民忙哈新石器时代遗址2011年的发掘》,《考古》,2012年7期。[4]王建华:《黄河中下游地区史前人口研究》,博士学位论文,山东大学历史文化学院,2005年。[5]Margerison B J,Knusel C J.Paleodemographic comparison of a catastrophic and an attritional death assemblage.American Journal of Physical Anthropology,2002,119(2):134-143.[6]杜欢政、宁自军:《统计学》,北京:科学出版社,2011年。[7]陈铁梅:《定量考古学》,北京:北京大学出版社,2005年。[8]Grayson D K.Differential mortality and the Donner Party disaster.Evolutionary Anthropology,1993,2(5):151-159.[9]中国社会科学院考古研究所甘青工作队、青海省文物考古研究所:《青海民和县喇家遗址2000年发掘简报》,《考古》,2002年12期。[10]内蒙古文物考古研究所:《庙子沟与大坝沟》,北京:中国大百科全书出版社,2003年。[11]夏正楷、杨晓燕、叶茂林:《青海喇家遗址史前灾难事件》,《科学通报》,2010年11期[12]魏坚:《庙子沟与大坝沟有关问题试析》,《内蒙古中南部原始文化研究文集》,北京:海洋出版社,1991年。[13]刘建业、赵卿:《浅析史前居室埋人现象》,《江汉考古》,2012年3期。

来源:《吉林大学社会科学学报》2014年第1期

- 0001

- 0002

- 0001

- 0000

- 0000