杨建华:中国古代文明过程考察的不同角度及其相关问题

世界古代文明的出现是一个漫长的过程,只有从过程这个动态中才能准确地把握各文明的共性与特性。中国古代文明最典型的特征在她最成熟的阶段——以殷墟为代表的商代文明中表现得最为完整。因此,要研究中国古代文明的特点应当从殷墟时代所表现出的诸因素向前追寻,这样才能了解中国古代文明的特点以及她独特的发展过程。

一、考察古代文明过程的四个角度

中国的古代文明从某种意义上说就是中国古代国家,她的起源应当在国家产生以前的史前时代去寻找。对于这一阶段的研究,考古学责无旁贷应起着主要作用。从中国史前考古学现状和世界考古学的发展来看,我认为考古学对于文明过程大体上可以从四个角度来考察。

第一个角度:根据区系类型的方法来建立考古学文化的时空框架,这是科学地研究考古遗存的基础。从当前的中国史前考古学的现状来看,各地区都已经建立了自己的年代序列,只是各地建立的时空框架的尺度有粗细之分。例如黄河流域的分期和分区比较细,边疆地区的比较粗。

第二个角度:对每一个考古学文化的社会结构进行研究,重构它的历史。在这方面,每个考古学文化的发现有很大的差别。以半坡文化为例,这一文化的聚落有半坡、姜寨和北首岭三个较大规模揭露的遗址,墓地有元君庙和横阵等较为完整的资料;相比之下,对庙底沟文化的了解就没有这么充分的资料。要完成这项工作,就要求我们有计划地在发掘中填补空白,选择典型遗址进行若干年的重点突破,使我们对主要的考古学文化的社会结构有所了解。

第三个角度:跨越时空和考古学文化,对某一方面的演变轨迹进行梳理与研究,即对同一事物的历时比较。如对史前时代聚落、手工业、墓地等方面的专题研究。在我们探讨中国文明起源时,常常是这一阶段用大地湾的大房子,下一阶段用大汶口的墓葬,再下一阶段用龙山时代的城来说明中国文明因素的增长过程。目前已经有对史前聚落的较为全面的梳理。[1]由于并不是每个地区的各个阶段都有聚落资料,所以像兴隆洼的排房与半坡文化的环壕是地域上的差别还是时间上的早晚,尚无法定论。明确了研究的目的,我们应当有意识地通过发掘来填补这些缺环,使中国史前各种文明因素的发展线索逐渐清晰起来。

第四个角度:跨越时空和考古学文化,对某一时期各种文明因素的关系进行研究,即对不同事物的共时研究,从先后的角度寻找事物之间的因果关系。尽管先后事物不一定就是因果关系,但先后关系是因果关系的一个重要前提,通过因果关系来了解进入文明过程的社会机制。这种研究在中国尚未展开,是我们应当尝试的一个方法。

以上研究文明过程的四个角度也可以说是四个步骤,它们之间存在着先后的依赖关系。前两个步骤是具体的历史过程的考察,从第三步开始是超越时空的比较研究和事物之间内在规律的探索。这四个步骤基本上完成了文明过程考察中历史与逻辑的统一。

二、两河流域古代文明过程研究举例

笔者曾对两河流域的史前时代进行过这种研究。[2]为了说明这种研究方法,在这里主要介绍一下我对两河流域文明过程研究的第三步和第四步。

1.第三个角度的考察

在对两河流域同一事物的历时比较研究中,我主要从农业与手工业所表现的生产力的发展、聚落与墓地表现出来的生产关系和神庙所反映的上层建筑的发展作一历时性的考察。

两河流域史前的农业基本上可以分为旱作农业、简单灌溉农业和农业量剧增三个阶段。在两河流域定居时期,人们主要居住在两河流域北部降雨量充沛的亚述高原。后来人们向南部迁徙,逐渐到了年降雨量仅200毫米的地区。要在这样的地区从事农业,必须要有简单的灌溉。灌渠遗迹的层位,清楚地揭示了灌溉是如何从利用天然沟洫到人工挖凿沟渠的发展过程。灌溉农业的出现是人类利用自然和改造自然能力的一个质的飞跃,对两河流域文明的产生具有关键性作用。灌溉农业导致农产量的剧增,两河流域农业进入了第三个阶段,其标志是收获工具的剧增,易于制造的陶镰取代了制作复杂的骨柄石叶复合镰,这是农业大幅度提高的必然结果。

手工业主要体现在陶器和金属制造业。陶器的发展大体经历了彩陶和素面陶两个阶段。彩陶的发展可以分为出现、定形、繁荣和持续四个小时期。素面陶是以轮制为主,是史前陶器制作上的一个大的转变。陶器不再装饰器表,而注重造型的多样化。素面和轮制是陶器大批量生产的结果。陶器不再具有特殊的功能,这种功能逐渐让位于金属器。史前的金属制作分为三个阶段。它最早出现在公元前6840—前6620年的萨约吕( Cayönü)遗址,只有少量铜针类制品;第二阶段铜制品开始增多,出现了凿等小型工具;第三个阶段金属品明显增多,有冶铸技术与合金技术,并流行金器。需要指出的是,两河流域史前时代金属制造最发达的不是最早进入文明的南部,而是矿产资源丰富的北部,所以不能单纯强调金属在文明起源进程中的作用。

两河流域史前时代聚落形态的发展可以大致分为四个阶段:第一阶段的聚落布局有成排的库房、中心空地和居住房屋以及窑场和蓄水池。从这些遗迹的规模看,它们大都是以整个聚落为单位而一次建成的,说明聚落在当时起着最重要的行政职能。这时的房屋格局是多间房屋,几乎每个房间都有通向聚落的门,房间之间一般没有房门相通,这说明同建筑内不同房间的人联系不太紧密。第二个阶段的聚落布局是房屋建筑成堆地分布,形成几片空地,基本不见整个聚落为单位的设施。每个建筑格局都是一样的,由大、中、小三种房间构成。大房间有许多通向各个房间的门,很像我们现在住宅中的厅。小房间三个一排地分布在建筑的一侧,应是这个建筑中的储藏室。生活遗物一般是出在中型房间里,应是当时人们的住房。每个格局规整的建筑一般只有一个或两个通向聚落的门,建筑内各个房间之间是相通的,这说明同一建筑内不同房间的人之间关系密切。一个建筑里的居民应该是含有一对夫妻以上的扩大家庭。这个阶段的扩大家庭已经发展成为分解聚落组织的力量。第三个阶段的聚落的建筑仍然呈无序状分布,但个别聚落在中心的显著位置有制陶作坊或“圣区”,反映出聚落间在功能上的分化。陶器的中子活化分析也说明了这时陶器有较大量的输出与进口的现象。但这时的聚落调查所反映的各聚落规模在较早的哈拉夫文化时期没有太大区别,但到了较晚的欧贝德晚期已经有了大小之别,说明聚落之间的功能分化在前,规模分化在后,两者之间有因果关系。这个阶段是聚落分化的最后阶段。到了第四阶段,聚落内部与外部都开始重新整合。在聚落内部,以乌鲁克遗址为例,聚落中心是神庙,周围是手工业区,再外面是农业居民区。聚落之间形成了村、镇和城三级聚落组织。

墓葬中反映的人们之间的分化分为四个阶段。最初墓葬形制没有区别,随葬品数量略有差异,但没有无随葬品的墓,成人与儿童有所不同。第二阶段出现少量无随葬品的墓,墓葬形制尚未出现差别,说明有贫民出现,但还没有形成等级。第三阶段的墓葬可以分为几个档次,它们在墓葬形制与随葬品之间形成固定的组合,男子随葬品的数量多于女子。最后一个阶段财富与地位的分化使同一聚落的人已经无法再葬在同一墓地,从而形成了不同等级人群的墓地。墓地之间差别明显,具有自身特有的墓葬形制和随葬品。综观墓葬变化的四个阶段,前三个阶段是分化道路上量的发展。到了第四个阶段,分化已经达到不能葬在同一墓地的程度,说明社会分化与原有的原始社会组织不相容而导致了彻底变革,已经跨越了氏族社会解体阶段,进入国家的形成时期。

宗教的发展主要体现在宗教建筑上。最早的宗教建筑只是一个单间建筑,在结构和规格上都与普通住房没有区别,但地点比较固定,连续叠压的几层都在一个地点,房内缺少生活垃圾,居住面下多有人骨架。这种建筑可以称为单间祭室。第二个阶段是祭室的发展阶段,在结构和规格上比住房更加考究,有大的石头墙基,并与住房区有比较明显的分界,形成所谓的“圣区”,里面极少见到生活垃圾。第三个阶段是神庙阶段,在祭室的两侧出现侧厅,用于放置庙产和僧侣居住。这个阶段标志着神职人员已经成为一个独立的阶层。在这个阶段里,放置神龛的位置变得越来越隐蔽。最后一个阶段是塔庙阶段,庙宇一般有高高的台基,庙宇前往往有柱廊大厅,这些变化使得整个神庙变得宏伟、华丽,说明这时的庙宇已经超出宗教中心的功能而逐渐具有经济中心和政治中心的功能。在宗教建筑变化这四个阶段中,前三个阶段经历了宗教信仰由具体到抽象、仪式由简单到复杂、与神交往由普通民众到专门祭司的变化,第四个阶段的祭拜对象已经基本固定,并形成不同的等级,祭司开始借神的威严提高自己的地位,集中权力。

2.第四个角度的考察

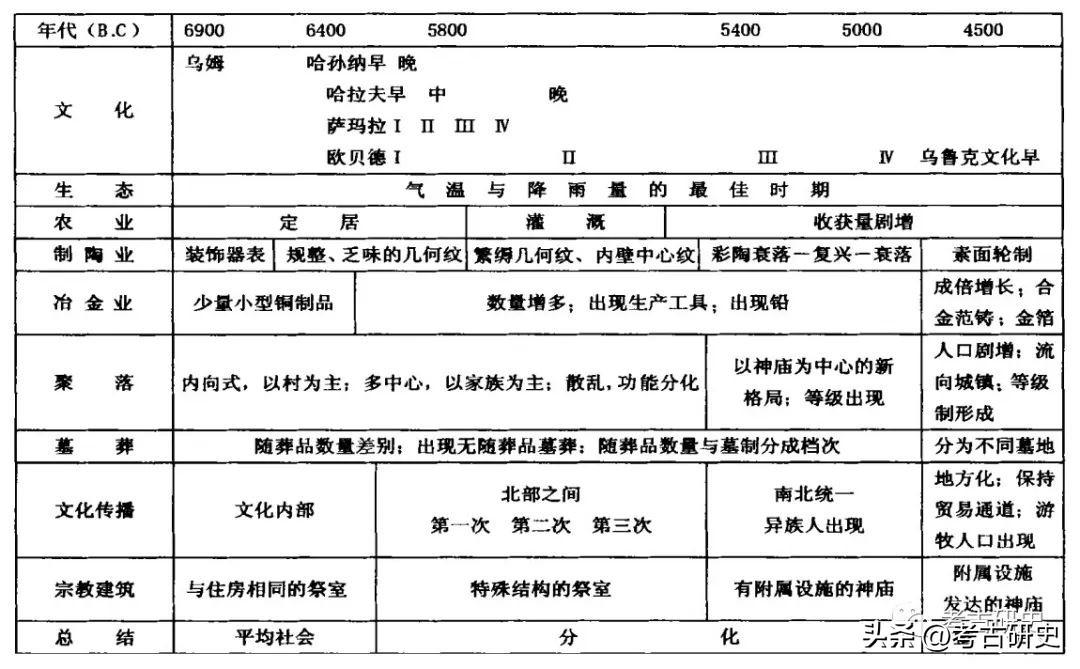

完成了第三个步骤的研究后,进入了第四步研究。我们把刚才总结的各个方面的发展阶段放入第一步所建立的时空框架中,绘制出表1。

表1 两河流域史前时代生产力、社会组织和意识形态发展变代表

根据生产力、社会组织和宗教意识的发展序列与阶段所绘成的表1,概括出两河流域从史前时代的定居到文明形成的大致发展轮廓,可以从中看出这些现象出现的先后,发现相互之间的依赖关系,进而通过了解这些现象之间的因果关系来理解文明起源与形成的历史过程。从这个表中可以看出只有在乌鲁克时期社会的各个方面几乎同时发生了变化,这使得社会的整体面貌发生了一个巨变。在这之前的变化都是参差不齐的。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中讲到了文明的起源与形成之间的差别:各种文明因素是在原始社会母体中孕育成长的。它们的继续发展到与原有社会无法相容,最后导致一个彻底的变革——文明社会便形成了。对两河流域文明产生过程的考察可以发现,文明的起源与形成的界限,即社会发生巨变就在乌鲁克时代。大多数研究者认为,从乌鲁克文化已经进入了国家的门槛。在乌鲁克文化晚期(乌鲁克遗址的第4层)发现了最早的泥板文字,但仍然没有王权。这时只是权力的进一步集中的过程。早王朝早期只留下了洪水传说,从早王朝中期开始出现了基什之王麦西里姆时代,这时王权才最终形成。也正是在这个时候,考古上所见到的宫殿规模才超过了神庙,反映了王权取代神权的过程。

对比中国的考古学研究,中国的文明起源与形成的门槛在哪里?中国有没有进入文明社会后权力进一步集中而产生王权的时期?回答这些问题都需要对中国文明起源和形成的过程加以系统的考察。如上文所述,很多考古发现上的空白还有待填补。

三、建立考古资料与社会参数之间的联系

除了考古发现上要填补空白以外,在方法上还应注意两点。

首先,在探讨文明进程时,人们往往用一些社会变化的参数来描述这个过程,正如塞维斯(Service)对社会发展所做的阶段划分所使用的,诸如人口、战争、城市化和生产的专业化等等。[3]这些社会参数在考古中是怎样表现的,需要我们在它们之间建立一种联系。这种联系应是符合中国历史与考古的,它不仅有利于用考古资料重建中国的史前史,而且对世界的文明起源的研究也会有很大的贡献。在这里我仅举三个例子来说明这种研究。

第一个例子是阿丹斯(R.Adams)在两河流域聚落研究中建立遗址等级,并赋以社会组织的含义。[4]他首先将调查的遗址的面积分为三个级别,最小的是乡,面积在1000-60000平方米,其次是镇,面积为61000-250000平方米,城市的面积在500000平方米以上。按照这一标准,把乌鲁克时期至早王朝时期的遗址统计如表2:

这个统计表明,从乌鲁克时期开始至它的后期,聚落形态的变化主要表现在村落数量的剧增,同时镇的数量也有所增多。这个阶段是人口大幅度增加的时期,人们不得不向外迁徙,建立新的村落。这时人口增加之快是历史上罕见的。一方面是由于生产力的发展,尤其是农业的发展提供了一定规模的剩余粮食,另一方面也是周围的游动放牧部落逐渐下到大河流域开始定居生活的结果。这时尽管遗址的等级已经出现,但是城镇的数量和规模都还很小。从乌鲁克后期至早王朝的出现,聚落形态的变化主要体现在镇以上规模的遗址数量大增,说明这个阶段是在原有的人口基础上在空间上的一次大的调整,反映了社会组织处在一个大动荡大变革的时期。在这个变革中,原有的血缘村落在解体,地缘城镇在建立,遗址的规模在向高层次发展。总之,从乌鲁克时期开始,聚落形态经历了数量增多和规模增大前后两个阶段,这正是柴尔德提出的“城市革命”在考古上的具体表现,它为国家的出现奠定了基础。最高层次的遗址——都市是城邦的前身,而遗址之间的等级又体现了整个社会的阶层分化,构成了一个城邦内的“国”和“野”。

中国文明产生前后没有出现过两河流域那么大规模的人口流动,血缘组织也没有被破坏得这么彻底。在属于龙山早期的良渚文化中,有反山和瑶山等几个中心址。在夏文化只有二里头一个大规模的中心址。这说明在中国文明进程中,权力的集中表现为由一个考古学文化的若干中心发展为一个考古学文化的一个中心。[5]

第二个例子是手工业专门化的研究。制陶业是史前时代最重要的手工业部门。关于陶器的生产方式在考古上比较难以确认,从陶器的标准化中我们可以发现批量生产及其带来的陶器标准化。我们原有的陶器类型划分基本不考虑陶器的尺寸,因此必须重新对全部陶器的尺寸进行测量。如果我们对仰韶文化阶段的陶器中同一型式陶器的尺寸进行统计就会发现,它们的尺寸各不相同,如果用图表表示,它们的尺寸呈分散状态;龙山时代的同一型式陶器尺寸非常接近,如果用图表表示,它们的尺寸呈几个堆的分布态。依靠直觉我们也可以发现王湾Ⅲ期文化和山东龙山文化的陶罐不仅同一型式器物的数量多,而且尺寸也非常相似,说明这时陶器已经不再是由每一个家庭单独制作的,而是由一个家庭作坊之类的单位完成其制作的。进行这种研究仅靠目前发表的考古报告恐怕难以胜任,因为从中我们很难找到所有复原陶器的尺寸信息。因而还有一个考古报告发表不断适应研究的拓展与深入的问题。

第三个例子是对某一考古学文化所表现的生产程序与分工程度的推测。以两河流域的哈孙纳文化和萨玛拉文化为例。哈孙纳文化的建筑是由泥块垒砌而成的,由此推测它的建造过程大致可以分三步:挖泥——搬运到建房地点——垒砌。萨玛拉文化的建筑是由模制的泥砖建成,它的建造过程应当是挖泥——脱坯制砖——晾干——搬运到建房地点——垒砌。从工作程序上,后者更为复杂。哈孙纳文化的建材是湿的泥块,很沉,一次运送的比较少;萨玛拉文化的建材是干砖,比较轻便,一次可以运送较多。再看房屋的垒砌过程,哈孙纳文化直接把湿的泥块堆砌起来,有可能要堆几层待下层的泥块晾干后再向上堆砌,如果一次向上堆砌过多会把原来垒砌的湿泥块压塌。这样,哈孙纳文化房屋的建造不会需要太多的人,但所需的时间会比较长。萨玛拉文化的房屋是使用已经预制好的、器形规整的泥砖,工作效率会大大地提高,可以用较多的人在较短的时间内完成。不同的生产程序与分工应当与它们的家庭形态相关。哈孙纳文化是一种核心家庭的格局,多间建筑,每个房间都有通向外面的门,房间之间互不相通;萨玛拉文化也是多间建筑,整个建筑只有一个通向外面的门,房屋之间有门相通,是一种扩大家庭的格局。采取什么样的生产程序和分工是与它的社会组织(在史前社会主要是家庭组织)密切相关的。经过分析我们可以看出萨玛拉文化的劳动效率比哈孙纳文化的高。

以上三个例子只是想给人们一种启示,看到从考古资料中寻找它背后的历史意义的可能性。在这种研究中,一是要从联系的观点去看问题。原本相互之间有联系的事物作为遗存被我们发掘出来后,它们的联系已经看不出来了。这些遗存被我们归入遗迹、遗物类;在遗物中又按照不同的质地予以整理和发表。在研究中我们应当重新从联系的角度来看待它们,以此来寻找它们背后的历史意义。二是要关注遗存出土的背景,无论是在发掘中还是在研究中,要从它们所出土的单位、所共生的器物、放置的位置以及破碎的程度等细微的方面来分析它在当时社会中的作用。

中国有着悠久的古代文明,而且文明从来没有中断过。这对于我们中国考古学家来说,既是一个机遇,又是一个挑战,我们应当负起责任来。虽然这项工作需要几代人的努力,但是我们必须从现在做起。本文只是在这种研究中提出一些方法上的思考,希望引起同行的关注和讨论。

参考文献:

[1] 严文明.中国新石器时代聚落形态的考察[A].庆祝苏秉琦考古五十五年论文集[C].北京:文物出版社,1989.[2] 杨建华.两河流域史前时代[M].长春:吉林大学出版社,1993.[3] Elman.R.Service.Origins of the State and Civilization:The Process of Cultural Evolution[M].New York:W.W.Norton,1975.[4] R.M.Adams.Heartland of Cities-Survey of Ancient settlement and Land Use on the Floodplain of the Euphrates[M].Chicago:The University of Chicago Press,1981.[5] 张忠培.中国古代的文化与文明[J].考古与文物,2001,(1).

来源:《吉林大学社会科学学报》2005年第2期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000