李裕群:邺城地区石窟与刻经

目次

一、引言

二、邺城地区石窟与刻经洞窟的分类

三、洞窟与刻经的关系

四、造像题材与刻经的关系

五、刻经反映的石窟性质的变化

六、刻经与末法思想

七、刻经反映的邺城地区三阶教的影响

八、结语

一、引言

古都邺城,在今河北省临漳县,地处太行山东麓,华北大平原西部,地理环境较为优越。自曹魏都邺以后,遂成为北方政治、经济和文化中心之一。十六国时期,后赵、冉魏、前燕相继建都于此。北魏永熙三年(531年),大丞相渤海王高欢拥立孝静帝,自洛阳迁都邺城。北齐隆化元年(577年),北周武帝陷邺城,灭北齐。邺城作为东魏、北齐的国都存在了四十余年。

邺城地区佛教源远流长。后赵时期,佛图澄、释道安等名僧在此活动。佛图澄修白马寺,石虎为他建塔[1]。北魏时期,皇室对邺城格外垂青,曾有多次迁邺之议。明元帝、太武帝、孝文帝和孝明帝在邺城或营构寺院,或剃度僧尼,于是“硕德高僧,四方云集”[2]。反映了邺城佛教有深厚的基础。东魏迁邺后,随着洛阳佛教的输入和统治集团的扶持与倡导,邺城地区的佛教发展到了鼎盛时期。《续高僧传》卷10《靖嵩传》(《大正臧》卷50,下同)记载:“属高齐之盛,佛教中兴。都下大寺略计四千,见住僧尼仅将八万。讲席相距二百有余,在众常听,出过一万。故寓内英杰,咸归厥邦。”正是这一时期佛教蓬勃发展的真实写照。与此相应,皇室与高僧承洛阳盛凿石窟之风气,开始在以邺城为中心的太行山东麓一线开凿石窟。如著名的南北响堂山石窟、小南海和宝山灵泉寺石窟等。

东魏、北齐享国虽短,但于石窟造像方面正处于北魏和唐二个石窟开凿高潮的过渡时期,是承前启后的关键阶段。这一时期石窟造像出现了许多前所未有的新样式和新内容,尤其是佛教经典作为一种特殊题材进入石窟,使石窟和刻经融为一体,从而构成了邺城地区石窟寺独特的风貌,为隋唐以后大规模刻经活动开创了先例,这在中国佛教考古和佛教史上均具有重要意义。

近年来,学术界越来越重视研究这一时期的石窟造像,已有不少专题学术论文问世,取得了可喜的成果[3]。然而,有关邺城地区石窟与刻经问题的研究,仍然显得很薄弱,研究论文发表不多[4]。因此,笔者在实地考察的基础上,试图对邺城地区的石窟与刻经作一些研究。首先利用考古类型学方法对刻经洞窟进行类型分析。进而分析洞窟与刻经,造像题材与刻经的关系。再对刻经所反映的石窟性质的变化,刻经与末法思想和刻经所反映的邺城三阶教的影响等问题进行初步的探索。

二、邺城地区石窟与刻经洞窟的分类

邺城地区与刻经相关的石窟寺主要有河北邯郸峰峰矿区北响堂和南响堂石窟;涉县娲皇宫石窟;河南安阳小南海石窟;宝山灵泉寺石窟和卫辉霖落山香泉寺石窟。此外,河北曲阳八会寺有石刻佛经和造像[5]。

(一)北响堂石窟

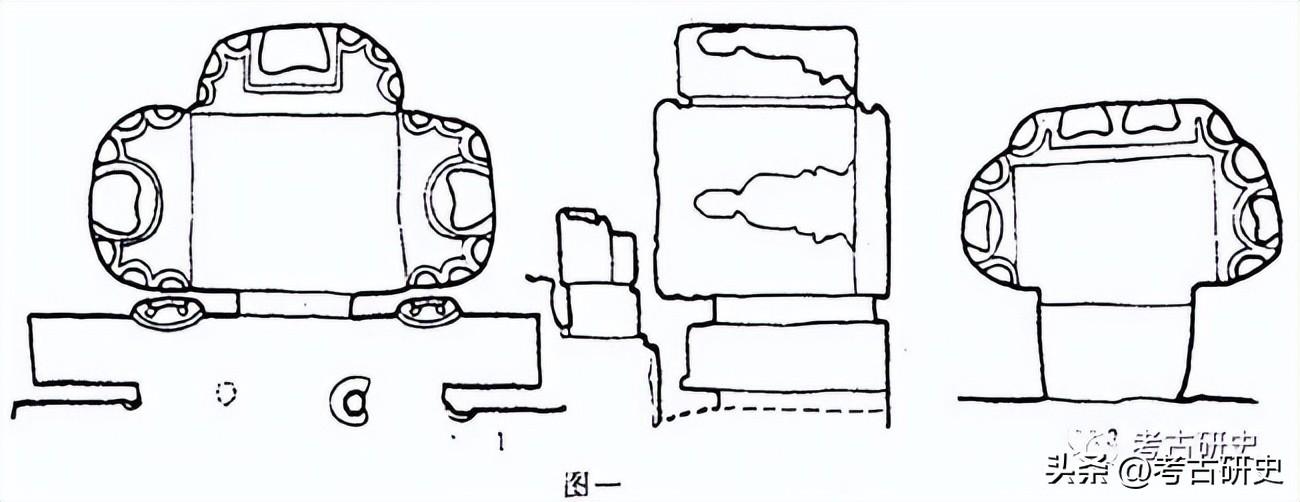

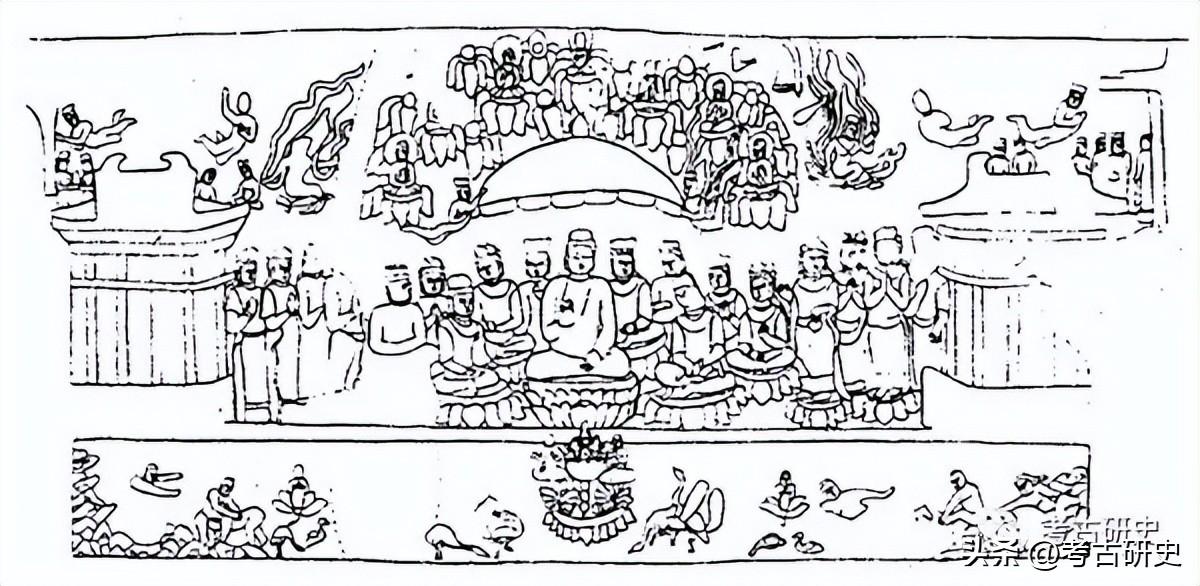

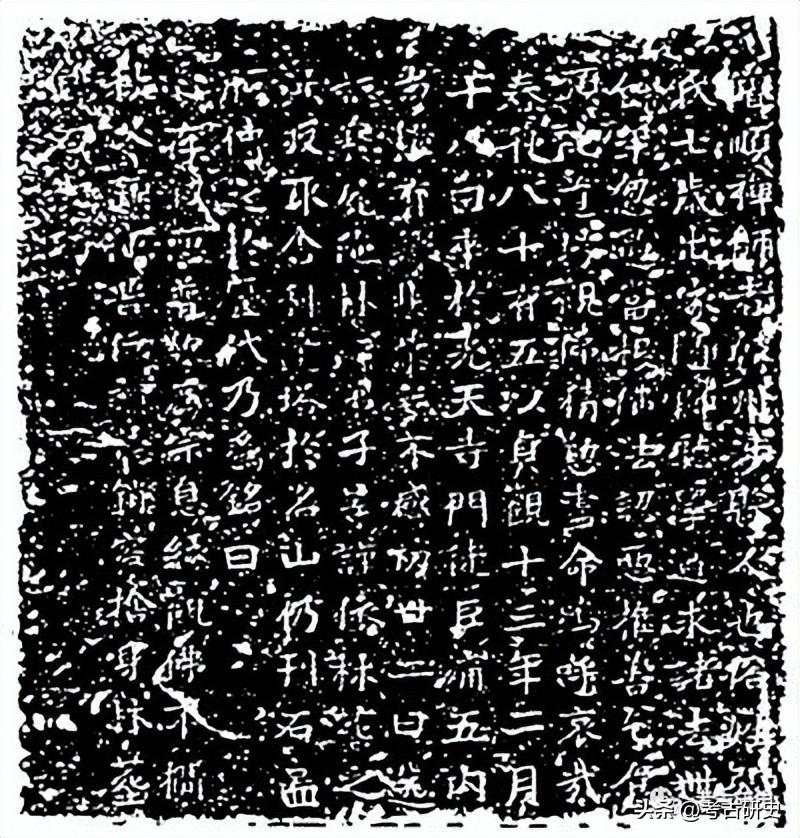

北响堂石窟位于鼓山西坡山腰间,主要洞窟有北洞、中洞和南洞三大窟。此外在北洞和中洞下方山腰间有15个小禅窟。其中南洞窟内外及廊柱皆刻佛经(所刻经名见表一,下同),是北响堂唯一的刻经洞窟(图一,1、2)。又石窟之下半山腰草丛中有天统四年摩崖刻经《涅槃经》(因与石窟造像无关,只列入表内)[6],根据南洞外北齐《晋昌郡公唐邕刻经记》云(图二)[7]:

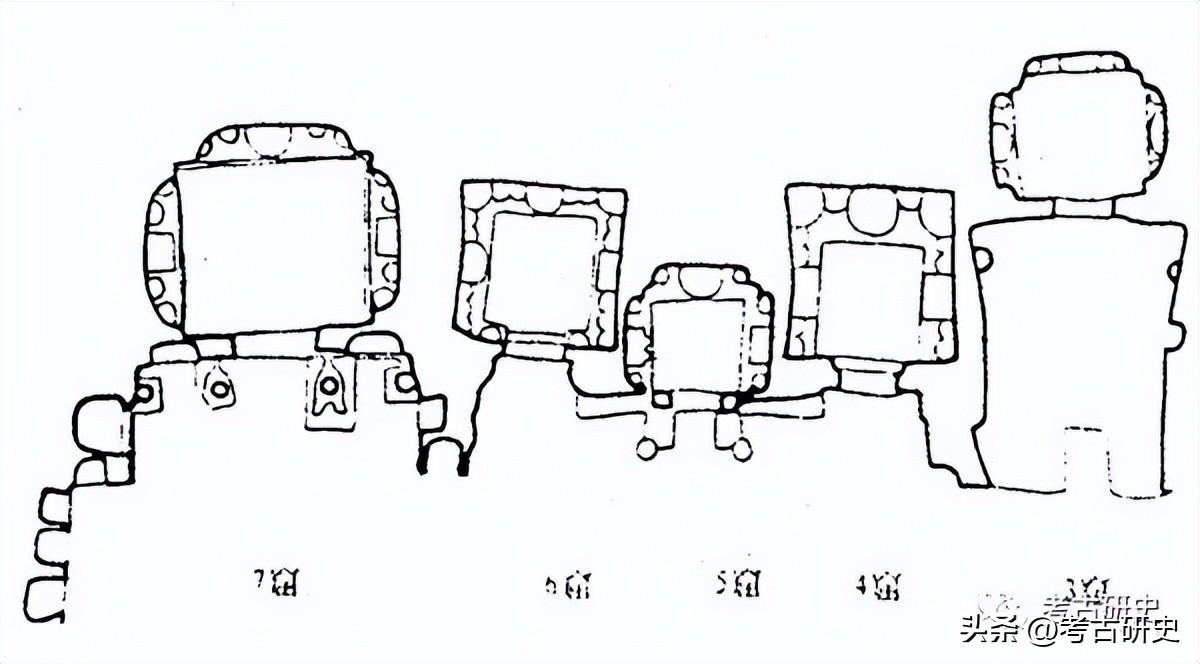

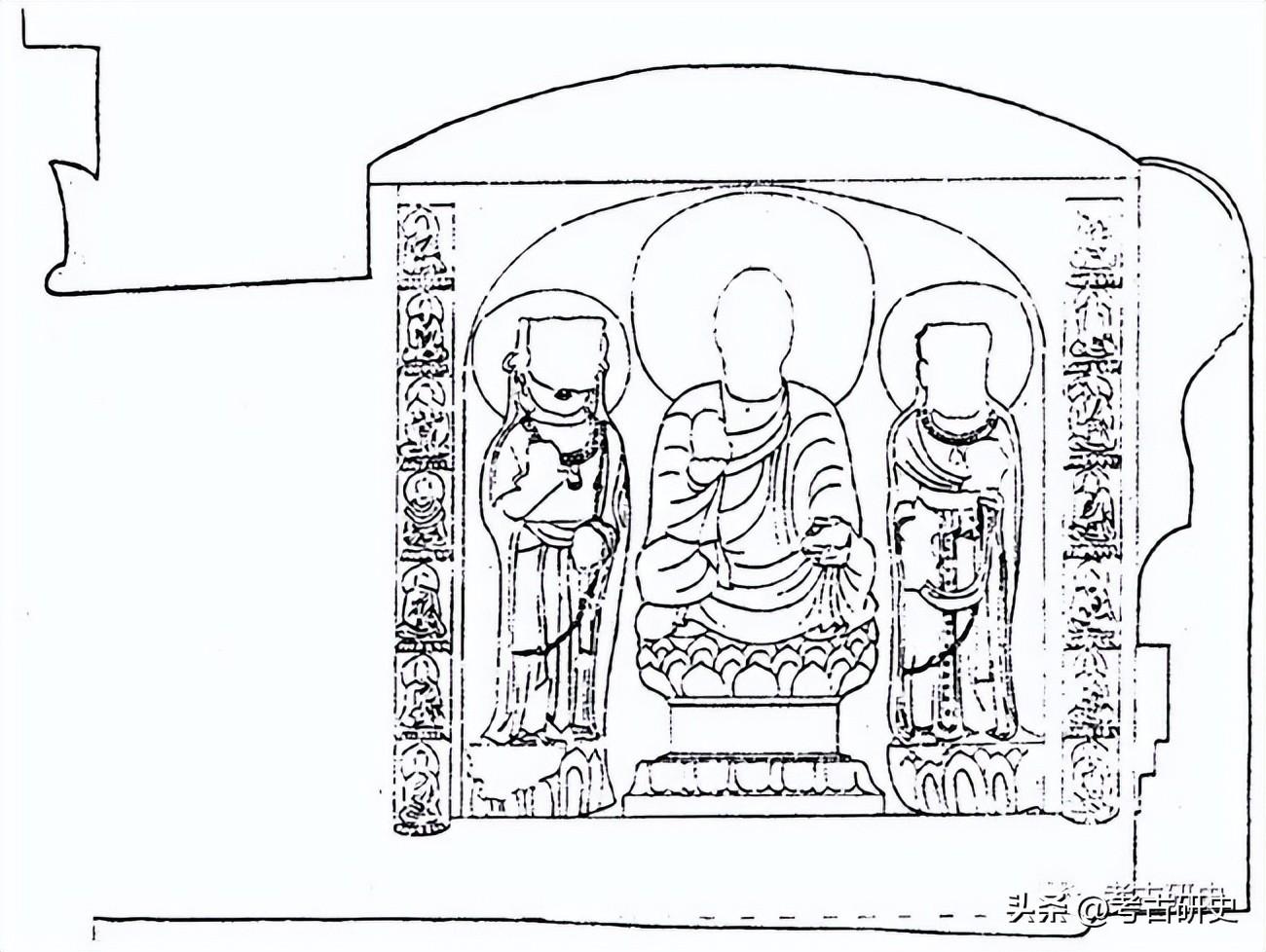

1.北响空南洞平、剖面图 2.北响室南洞窟顶覆钵内小窟平面图

于鼓山石窟之所,写《维摩诘经》一部,《胜鬘经》一部,《孛经》一部,《弥勒成佛经》一部。起天统四年(568年)三月一日,尽武平三年(572年)岁次壬辰五月廿八日。

知南洞刻经始于北齐后主天统四年(568年),完工于武平三年(572年)。又《唐邕刻经记》所记四部经文均刻于前廊内外诸壁,故南洞之开凿应庄天统四年(568年)前[8]。

图二 南洞外、唐邕刻经记

(二)南响堂石窟

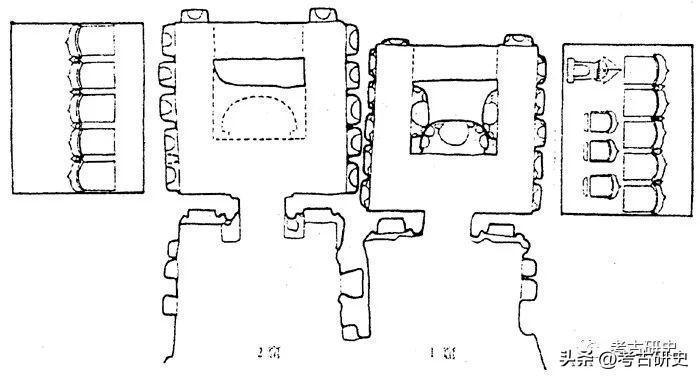

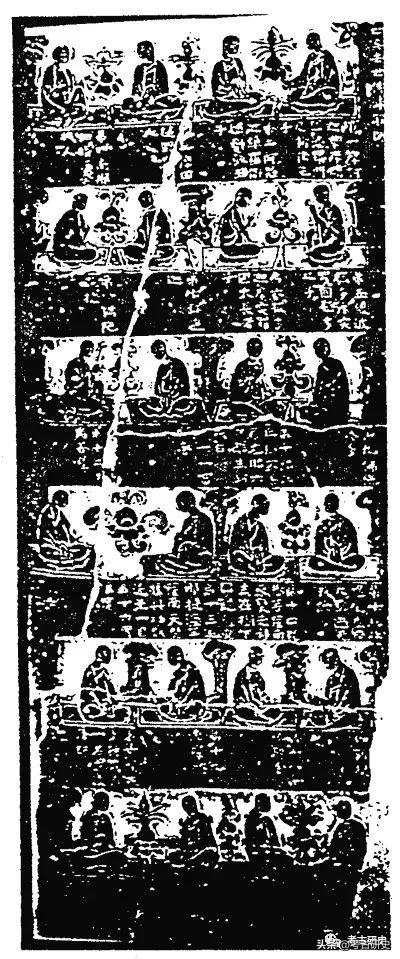

南响堂石窟居鼓山南麓,与北响堂相距15公里。主要洞窟7个,分上下二层。下层第1、2窟,窟内壁面刻有佛经(图三)。上层第3至7窟(图四)。其中第4窟旗内壁面,第6窟窟外崖面刻有佛经。根据第2窟窟门外两侧龛内所刻隋沙门道净撰《滏山石窟之碑》记载[9];

……有灵化寺比丘慧义,仰惟至德,俯念巅危,於齐国天统元年(565年)乙酉之岁,斩此石山,兴建图庙。时有国大丞相淮阴王高阿那肱,翼帝出京,憩驾於此,因观草创,遂发大心,广舍珍爱之财,开此□□之窟。……功成未几,武帝东并,扫荡塔寺,寻纵破毁。

图三 南响堂石窟第1、2窟平面、立面图

知南响堂石窟由北齐天统元年(565年)灵化寺僧慧义兴凿,丞相高阿那肱资助修成。则南响堂第1至7窟是天统元年(565年)及以后陆续开凿而成,完工年代不晚于周武帝灭齐之年(577年)。

图四 南响堂石窟第3-7窟平面图

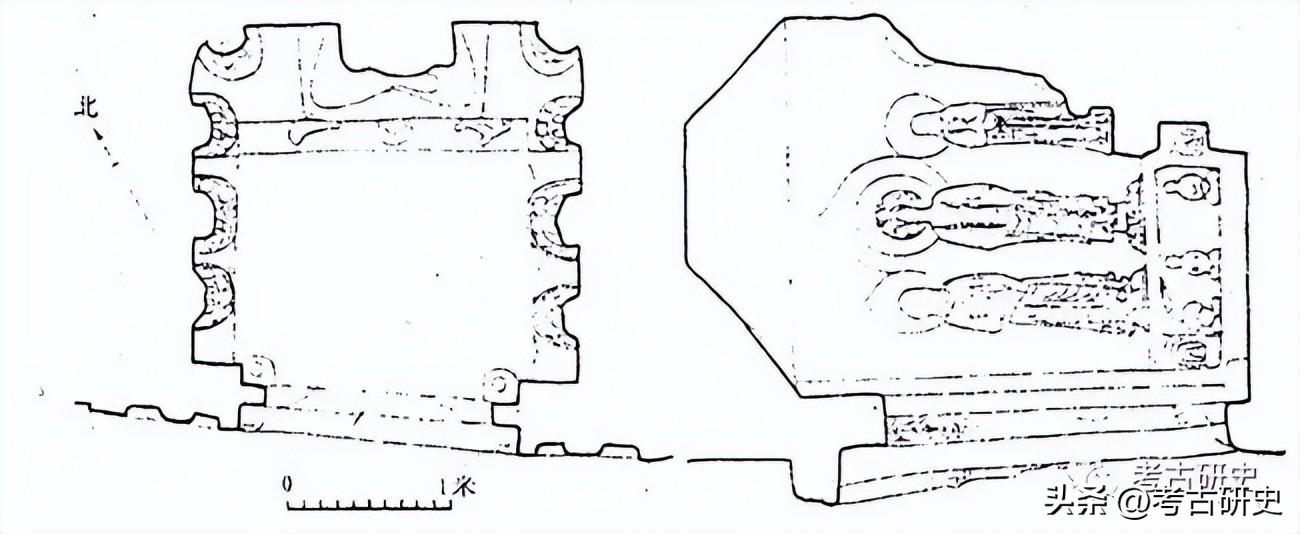

(三)小南海石窟

小南海石窟位于安阳市西南约35公里善应村龟盖山南麓,有大小相仿的3个小窟,即西窟、中窟和东窟(图五)。中窟窟外崖面刻有佛经,窟内雕有著名禅师僧稠供养像。根据窟外北齐镌刻《板经题记》云[10]:

图五 小南海中窟平、剖面图

大齐天保元年(550年),灵山寺僧方法师、故云阳公子林等,率诸邑人刊此岩窟,仿像真容。至六年中,国师大德稠实禅师重莹修成,相好斯备,方欲刊记金言,光流末季,但运感将移,暨乾明元年(560年)岁次庚辰,于云门帝寺奄从迁化。众等仰惟先师,依准观法,遂镂石班经,传之不朽。

知中窟为灵山寺僧方法师、故云阳公子林等於北齐保元年(550年)始凿,天保六年(555年),僧稠禅师重莹而成。刻经则是乾明元年(560年)僧稠卒后不久刊刻的。东窟、西窟年代上略晚于中窟。

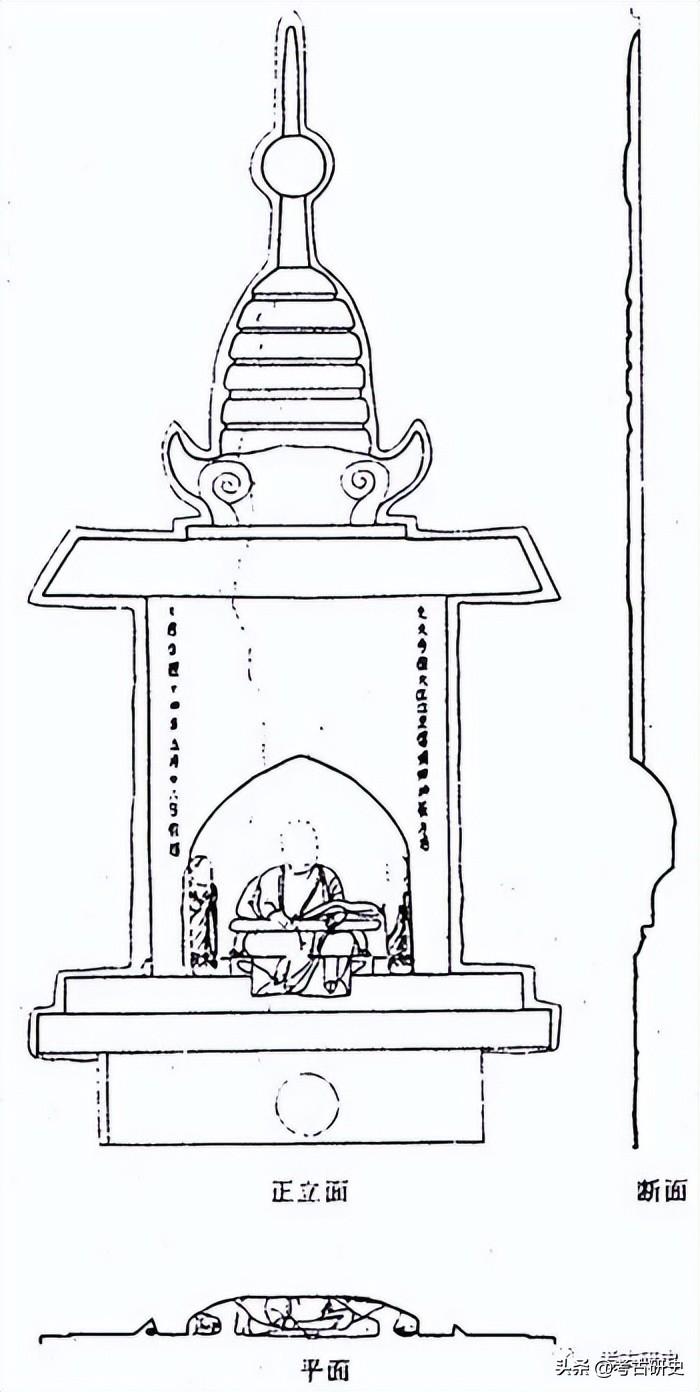

(四)宝山灵泉寺石窟

灵泉寺石窟位于小南海石窟西北5公里宝山南麓。有大留圣和大住圣窟2个洞窟。大留圣窟俗称道凭石堂,东魏武定四年(546年)道凭所凿。大住圣窟窟内及窟外崖面皆刻佛经(图六一图九)。根据窟外门上方崖面所刻铭记云[11]:

大隋开皇九年己酉岁敬造窟,用功一千六百,廿四像世尊,用功九百。卢舍那世尊一龛、阿弥陀世尊一龛、弥勒世尊一龛,三十五佛世尊三十五龛,七佛七龛,传法圣大法师廿四人。

图六 宝山大住圣窟窟门外景

知该窟凿于隋开皇九年(589年)。又《续高僧传》卷9《灵裕传》记载:

……又营诸福业,寺宇灵仪。后於宝山造龛一所,名为金刚性力住持那罗延窟,面别镌法灭之相。

知该窟为道凭弟子灵裕法师主持开凿。

图七 宝山大住圣窟北壁

(五)霖落山香泉寺石窟

香泉寺石窟位于卫辉市西北约20公里处,仅1个洞窟(图一○)[12]。窟外左侧崖面刻有佛经[13]。该窟门外石砌券洞,窟内没有发现纪年题记。但佛和菩萨像与南响堂、水浴寺石窟北齐造像完全一致,且僧稠弟子昙询曾在此活动[14],故石窟凿于北齐是没有问题的。

(六)娲皇宫石窟

娲皇宫石窟位于涉县城西北14.5公里唐王峧沟的凤凰山西坡山腰间,有南窟、北窟一组毗邻的双窟(图一二;图版壹,1;图版叁,2;图版肆,3)。洞窟内外壁面满刻佛经。洞窟及刻经无开凿纪年题记[15]。

范寿铭、顾燮光《河朔金石目》卷四记载,娲皇宫有“为亡女赵妃造观世音像,正书,无年月,未著录。”赵妃,即唐邕妃赵氏,而娲皇宫又称唐王峧,指唐邕,故名。所以,范寿铭认为:“按娲皇顶所刻经其字体与响堂无异,盖北齐唐邕之所镌刻。”范寿铭在《循园金石文字跋尾》卷下《涉县摩崖佛经跋》中详细记述了上述题记以及对刻经的年代推断:

图八 宝山大住圣窟东壁(引自《宝山灵泉寺》)

……然终以石刻无人名年号,未敢臆决。乙未春(1919年)顾君鼎梅遣碑工孙泰安赴涉椎拓整幅,於洞口得残造像一方,文曰:“亡女赵妃,志趣贞石,德□内融,春秋未几,奄颓兰馥。闻者悲悼,声言顿绝,况曰母子焉。堪忍痛今因,令王建福之次,遂竭家资,敬造观世音像、观世音经。刊山凿石,题文不朽。唯愿亡女口斯纤属,入彼华堂”云云。下段暨左方即刻《观世音经》,共字体亦与三洞佛经无异。

图九 大住圣窟西壁

范寿铭认为“令王建福之次”即指唐邕而言,邕封晋昌王在武平之初,则此三洞佛经为天统间刻无疑。范氏推断很有道理。“令王建福之次”,可以理解为赵妃母让唐邕在其娲皇宫刻佛经、建福业处,再为赵妃刊经雕像。现存赵妃母出资所刻经位于《深密解脱经》第7品和第8品之间的小山梁南壁上,非统一规划设计,而系利用山梁空间壁画补刻。这一现象正与发愿文相合。而娲皇宫所刻诸经与南洞刻经无一重复,这也与唐邕发愿将一切经勒诸名山相合。因此,娲皇宫刻经可以大体判断为唐邕所刻。按山东邹县尖山刻经原有”经主口尚书晋昌王唐邕妃赵”的题名和武平六年(575年)四月、六月纪年题记[16],则赵妃约卒于该年六月以后。武平七年(570年)十二月改元隆化,翌年正月(577年)北齐灾亡。故该经约刻于575年至576年间[17]。则娲皇宫诸部大经亦约在575年间完成,但不会太早[18]。这样娲皇宫的刻经年代与南洞刻经大体相当。

图一○ 香泉寺石窟平、剖面图

图一一、娲皇宫石窟北窟平、剖面图

(七)曲阳八会寺石刻经龛

八会寺位于曲阳县城南约10公里的少蓉山顶。石经龛系利用一块平地突起的石灰岩石雕凿而成。龛内外雕刻佛经和造像。四周用石片垒砌石屋,石屋四面各开一门。根据西壁龛内题记云[19]:

龛主定州城内贾丹母苏氏为七世先亡,现在眷属,法界众生供养。

祖周使持节少师大将军,延绥丹三州诸军事、延州总管、赠青齐济兖胶五州刺史、蜀郡开国公伯

,父金州刺史仲羲,孙定州司马参军韩长秀。

知刻经龛为韩氏等家族所刊刻。

上述七处,除八会寺属石刻经龛外,均与石窟有关,而且包含了邺城地区最主要的石窟。可以说明刻经作为附属石窟寺的一种特殊题材,在邺城地区比较流行。

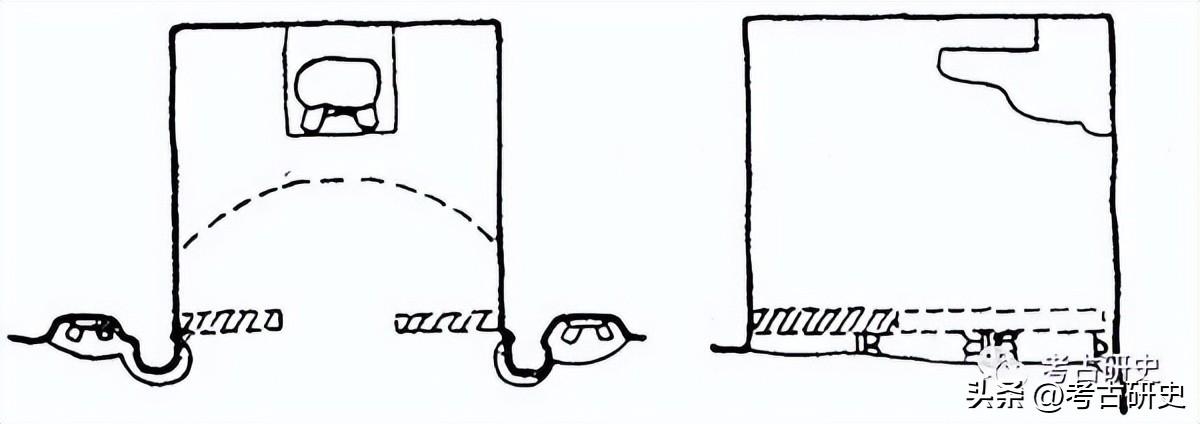

下面对上述刻经洞窟进行类型分析,为了简便起见,先将各处洞窟所刻经名、译者、著录和窟内位置作表如下(图一二;图一三;表一;图版壹,2;图版贰,2、3;图版叁,1)。

图一二 南响堂第2窟前壁《文殊般若经》

根据表内所列经文相对完整性,刻经与造像题材的关系可以将上述刻经洞窟分为二型。

一型:节选经文窟。佛经一般为一部经中段或一品及数品不等。洞窟主要表现的是造像,刻经与窟内造像题材关系密切。如北响堂南洞(窟内前壁刻经),南响堂第1、2、4、6窟,小南海中窟,香泉寺石窟和大住圣窟。

二型:完整经文窟,佛经一般整部刻于窟内。洞窟主要表现的是刻经,与窟内造像无必然联系。如北响堂南洞、娲皇宫南窟、北窟。

又曲阳八会寺摩崖经龛比较特殊,刻经龛与龛内造像有一定联系,具有一型的特点。但经龛主要表现的是刻经,造像比重较小,有的经文相对比较完整,与二型有些类似。

图一三 大住圣窟《大集经·月藏分》

表一 邺城诸石窟刻经一鉴表

三、洞窟与刻经的关系

本章所要解决的是洞窟开凿与刻经的关系问题,也就是对一型刻经洞窟为什么与造像题材关系密切,而二型没有关系作出解释。下面,我们先分析二型洞窟。

(一)二型洞窟,仅北响堂南洞、娲皇宫南、北窟三例。

南洞窟室前廊内外壁及窟外右壁为北齐唐邕所刻完整经文。根据我们观察到的某些迹象,认为刻经与最初的洞窟设计没有联系。

第一,从南洞平面可以看出,南洞前正中雕立四柱,其外观构成面宽三间仿木式前廊(参见图一:图版贰,1)。但令人惊奇的是,从两侧角柱起,分别向里凿进约一间的宽度,构成半封闭式的较大空间。这种作法与邺城诸石窟,如中洞、南响堂7窟两侧角柱依窟前侧壁崖面雕凿明显不同,在建筑史上恐怕也难找出半封闭式的前廊。从立面观察,南洞窟檐最外两侧瓦垅位置却好在两角柱略靠外侧上方,也就是说窟檐仅覆盖于正中三间前廊,而两角柱外侧在窟檐之外。又窟前北壁唐邕刻经碑处,是从整体的崖面上向里凿进后才镌刻经文的。并在地面上留下了高约20厘米的平台,这样破坏了北壁崖画的完整性。因此,我们有理由怀疑南洞原有形制与中洞和南响堂7窟相同,前廊两侧并未开凿类似耳室的壁画空间。

第二,前廊所刻经文见于《晋昌郡公唐邕刻经记》,而窟内《无量义经》则没有记裁,从字体上看,该经明显大于洞外前廊刻经,风格亦不尽一致,说明窟内与前廊刻经非同时期刊刻。因此,南洞没有留出足够的空间供唐邕刻经之用,而唐邕刻经时就不得不扩大前廊两侧,改凿窟前壁崖面。据此,南洞开凿在唐邕刻经之前。

基于上述,我们认为唐邕刻经与南洞原有设计没有关系,因而唐邕所刻经与南洞造像题材找不出相联系的关系,至于唐邕为什么选择南洞刻经,这是应当作进一步研究的。

娲皇宫南,北窟是一组南北毗邻的双窟,平面均方形,无坛,纵券顶,敞口。刻经分布于窟内左、右、后三壁及窟外崖面,使窟内外刻经浑然一体。这种窟形不见邺城地区诸石窟,也不见于其它地区的石窟。况且,窟内造像(北齐雕造)是在洞窟开凿之后移人窟内,与刻经没有任何联系。因此,娲皇宫二窟是刻经所需特意开凿的,是纯粹的刻经窟。

(二)一型洞窟,数量较多,有小南海中窟,北响堂南洞、南响堂1、2、4、6窟、香泉寺石窟、大住圣窟。根据刻经题记和我们对洞窟龛像布局的某些迹象的观察,有下列三种情况。

1.洞窟原有设计没有考虑刻经内容,刻经是在洞窟开凿之后续刻的。如小南海中窟,刻经在窟外右侧崖面。据前述北齐所刻板经题记“众等仰惟先师,依准观法,遂镂石班经,传之不朽”的记载和窟内僧稠题名,可知刻经可能是为了纪念僧稠禅师,使他的禅法永世流传而刻的,与洞窟的开凿设有直接的联系。不过,小南海中窟既是僧稠经行禅修的禅窟,刻经又是其坐禅所依据的经典,则可表明造像题材与刻经是有联系的。

2.洞窟开凿与刻经同时考虑,因而在壁面开龛造像时,注意龛像的布局,并留有一定的空间供刻经之用。如南洞、南响堂1、2、4窟,大住圣窟。下面试作具体分析。

南洞,《无量义经》刻于窟内前壁,前壁上部有三列千佛龛,龛下壁面平整,上刻经文,无任何重新修整补刻的痕迹,可知小龛千佛和经文为统一设计的总体布局。

南响堂1窟,刻经分布于窟内右璧和前壁。刻经的顺序是从右壁后部开始,向前部刻,再转向前壁。右壁上部为五大龛,经文则刻于龛下(图三)。按一般洞窟左右壁龛位置均偏低,如北响堂北洞、南响堂2窟、水浴寺西窟。南响堂1窟将龛的位置提高,显然是为了经文刊于下部。便于僧俗诵读,而精心安排的。又右壁后部刻经从《华严经》卷5《四谛品》末“分别印,或名人相”开始,此处不是断句之处,此前经文为“所言苦灭道谛者,或名自见令见,或名摧敌,或名”[21],可见刻经时将“或名分别印”割离开来。况且《四谛品》又不是完整的一品,与《光明觉品》、《明难品》、《净行品》刊刻全文不相一致。因此,刻经者没有理由从既不是完整一品,又不是断句处开始刊刻。所以,我们有理由怀疑原刻经者需要刻的是完整的《四谛品》。从窟内左壁分析,上部五列龛下没有刻经,而有许多隋唐时期补刻的小龛,其中隋代三龛最大,居中部主要位置,其中一龛有隋开皇八年(588年)袁子才造像记[22]。由此可以判断,北齐时期,壁面平整,没有开龛。因此,《四谛品》前面部分的经文似应计划刻在左壁,这与从左到右刻经顺序相吻合。如果推测不误的话,左壁除刻《四谛品》外,至少还有刊刻一品经文的壁面空间,按右壁共155行,满行48字,合计约七千余字。《四谛品》前面部分有近三千字。故左壁约余有四千余字的壁面。又从《四谛品》到《净行品》四品前的《如来名号品》,即华严八会中第二会——普光法堂会的第一品(《四谛品》——《净行品》,皆属第二会)[23]。该品篇幅较短,约三千余字,足够刊于剩余的壁面空间。

根据上述种种迹象,可以判断洞窟开凿时,考虑了刻经的安排和龛像的布局。至于刻经没有完工,应与北齐灭亡,北周武帝灭法有关。

南响堂2窟,刻经分布于窟内前壁左侧和后壁隧道内,左右壁龛柱上刻十六佛名。因左右壁不刻经文,所以龛的位置与1窟不同,靠近壁面上部,这样便于僧欲诵含佛名,观佛相好。因此,我们也可以判断,洞窟龛像的布局与刻经是同时考虑的。至于前壁右侧无刻经,是否与1窟情况类似,尚无把握作出推断。

南响堂4窟,刻经分布于左、右、前三壁上部,下部雕刻造像。根据上述三例,估计4窟造像与刻经也是同时考虑的。

大住圣窟,刻经分布于窟内前壁、窟门右侧及窟门外右侧崖面。窟内三壁开龛,前壁右侧刻二十四传法圣僧线刻,与刻经内容相辅相成(详下)。因此,窟内前壁的设计也是同时考虑的。

八会寺经龛,四面龛内上部开凿小佛龛,刻经刊于佛龛左右及下方,故可辨断刻经与佛龛是同时设计的。

3.无法判明洞窟开凿与刻经之间的关系。如南响堂6窟、香泉寺石窟。其共同点是刻经均分布于窟外崖面上。

综上所述,二型洞窟的特点或是后来改凿刻经,与洞窟的开凿没有联系,或为纯刻经洞窟,二者与造像题材都没有关系。而一型洞窟总的来说,洞窟的开凿就考虑了刻经问题,因而刊刻与造像题材有着内在不可分割的联系。显而易见,一型洞窟与二型洞窟有着本质上的差别。这种差别是无法用刻经以备法灭一语所能概括的。按《唐邕刻经记》记载[24]。

眷言法宝是所归依,以为缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭。于是发七处之印,

开七宝之函,访莲花之书,命银钩之迹,一音所说,尽勒名山。

唐邕刻经的目的有可能受北朝晚期流行的末法思想的影响,而勒经名山,以备法灭。涉县娲皇宫之刻经,大致与此相同。一型洞窟刻经为节选之经文,除小南海中窟刻经为了使僧稠禅法永世留传而刊刻之外,刻经的目的不仅限于末法思想,而是应当与禅诵需要联系起来考虑。

四、造像题材与刻经的关系

一型洞窟数量较多,造像题材丰富复杂,不能简单而笼统地进行综合叙述。因此,我们将一型洞窟逐一进行讨论。

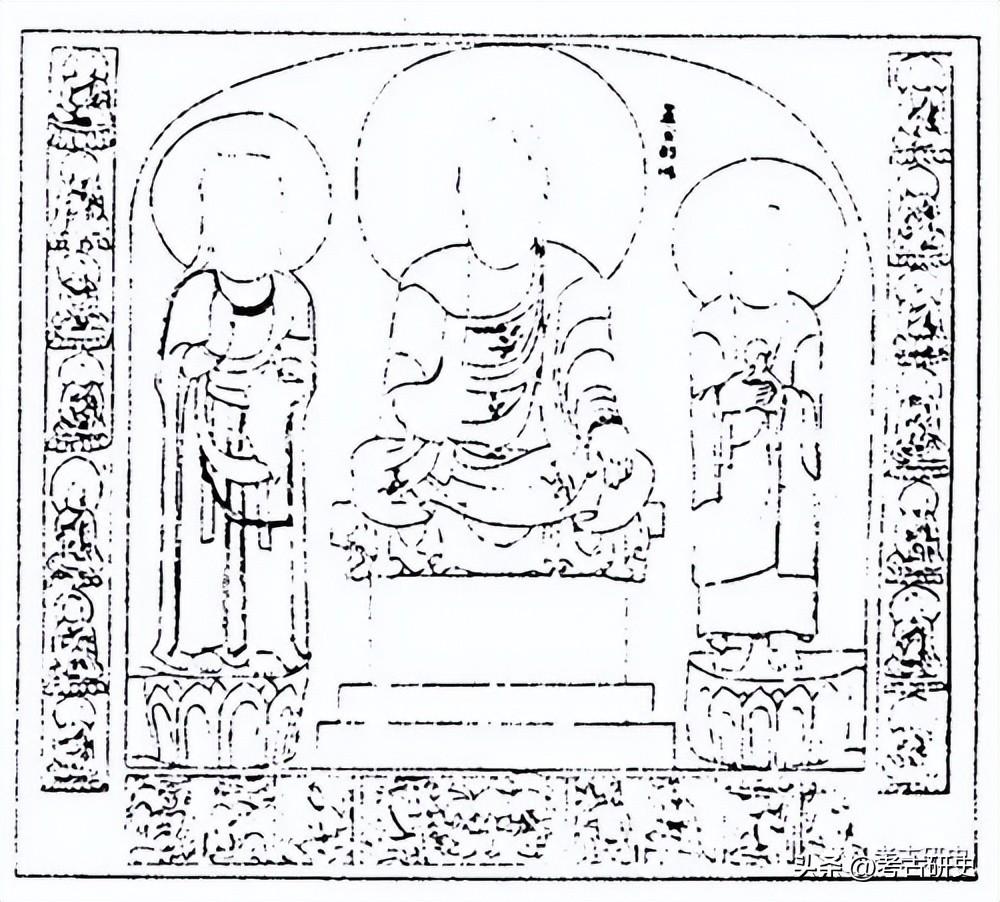

(一)小南海中窟

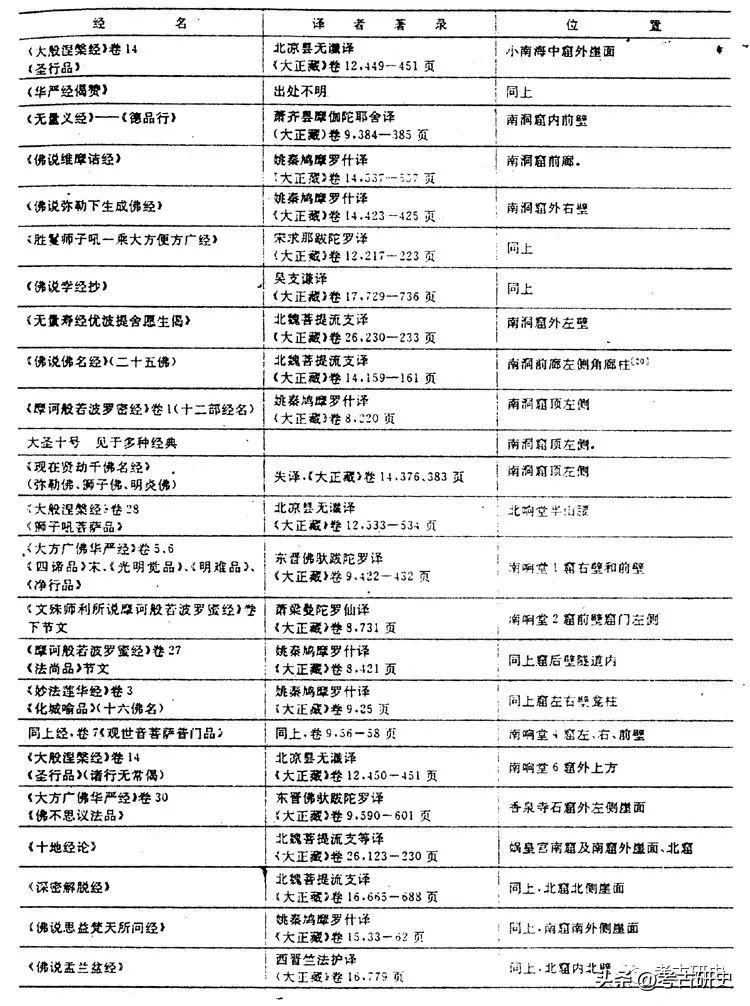

小南海中窟为方形、覆斗顶、周设坛基窟。正壁雕一坐佛二弟子,左、右壁雕一立佛二菩萨,佛均施说法印,可知为三佛组合。窟内四壁均刻浅浮雕,前壁窟门上方刻维摩、文殊问答。左壁浮雕分为二幅画面,后侧弥勒菩萨结跏坐,两旁共七八尊供养弟子和菩萨,下有”弥勒为天众说法时”榜题。前侧为一结跏坐佛,作说法印,两旁共八尊供养弟子和菩萨,其下有榜题,字已磨灭。根据佛座下三法轮和二卧鹿知为释迦“初转法轮”题材。右壁刻有佛座、莲花、莲叶、树木等,榜题有“上品下生”“八功德水”等“九品往生”的内容。据笔者考察,右壁整个壁面所表现的是《观无量寿经》中的完整的”十六观”题材,这是目前国内发现最早的”十六观”,笔者已有详考。丁明夷先生根据左、右壁浅浮雕题材,确定左壁立佛为弥勒;右壁立佛为阿弥陀佛[25]。将壁面题材与主尊造像联系起来考虑,所得结论是有一定道理的。由于正壁浅浮雕题材没有作出明确的解释,所以作者则根据窟外《华严经偈赞》,将窟内正壁主尊断定为卢舍那佛。我们认为正壁主尊的名谓也应该根据壁面浅浮雕题材予以判定。下面试作题材分析。

正壁浅浮雕在佛背光两侧,左侧上部为一结跏坐佛,旁一菩萨侍立,下有榜题“天上天下无如佛,十方世界亦无比,世间所有我尽见,一切无有如佛者”[26]。下部为”比丘僧稠供养”像(图一四,1)。根据榜题和画面分析,上部为弗沙佛度释迦菩萨故事。此典出自《大智度论》卷4《大正藏》卷25):

如经中言,过去久远有佛名弗沙。时有二菩萨,一名释迦牟尼,一名弥勒。弗沙佛欲观释迦牟尼菩萨心纯熟未,即观见之,知其心未纯熟,而诸弟子心皆纯熟。又弥勒菩萨心已纯熟,而弟子未纯熟。是时弗沙佛如是思惟,一人之心,易可速化,众人之心难可疾治。如是思惟竞。弗沙佛欲使释迦菩萨疾得成佛,上雪山上,入宝窟中,入火禅定。是时,释迦牟尼菩萨作外道仙人上山采药,见弗沙佛坐宝窟中,入火禅定,放大光明,见已心生欢喜信敬,翘一脚立,叉手向佛,一心而观,目未曾瞬,七日七夜以,一偈赞佛:

天上天下无如佛,十方世界亦无比,

世间所有我尽见,一切无有如佛者。

此偈语与榜题赞佛偈语完全一致,故可知画面中佛即弗沙佛,侍立菩萨即释迦牟尼。

右侧画画分为五个情节,由下而上展开(图一四,2):

图一四 小南海中窟窟内正壁浅浮雕故事画

1.左侧

2.右侧

一、山间流水处有一草庐,内有一人修禅行道,旁侧有一外道形象,面对修禅者。其上有一榜题“比罗刹□□偈诸行无常,是生灭法”偈语。

二、修禅者坐于石头上,外道与其相对而坐,其上有“生灭灭已,寂灭为乐”偈语。

三、修禅者站在大树傍,欲作上树状。

四、修禅者从树上,头朝下坠落,下有外道,举双手欲接坠落者。

五、修禅者作立状,左手前伸,外道五体投地,叩拜修禅者。上有榜题“罗刹变为帝释谢菩萨时”。

根据所刻偈语,知为舍身闻偈故事[27],此典出自《大般涅槃经》卷14《圣行品》《大正藏》卷12),经云:

我于尔时住于雪山。其山清静流泉浴池树林药木充满其地,处处石间有清流水……我于尔时独处其中……系心思惟坐禅经无量岁……尔时释提桓因(帝释天),自变其身作罗刹像,形甚可畏,下至雪山去其不远而便立住……宣过去佛所说半偈:“诸行无常,是生灭法”。说是半偈已便往其前(即第一画面情节)……是苦行者,闻是半偈心生欢喜……即便前至罗刹所作如是言:“……汝今幸可为我除断说此偈竟,我当终身为汝弟子。”罗刹答言:”汝智太过,但自忧身,都不见念,今我定为饥苦所逼,实不能说”。……我复语言:“汝但具足说是半偈,我闻偈已,当以此身奉施供养。”……罗刹即说:”生灭灭已,寂灭为乐”(即第二画面情节)……我尔时深思此义,然后处处若石若壁若树若道书写此偈,即便更系所著衣裳,恐其死后身体露现,即上高树(即第三画面情节)。……寻即放身自投树下,下未至地时……尔时罗刹还复释身,即于空中接取我身,安置平地(即第四画面情节)。尔时释提桓因及诸天人大梵天王,稽首顶礼于我足下(即第五画面情节)。

可知,修禅者为释迦前身雪山童子,外道者即帝释天所变罗刹。

从上述壁面题材所表现的是释迦牟尼行菩萨道和释迦牟尼的前身看,正壁主尊应是释迦佛。又窟外所刻正是《大般涅槃经·圣行品》,与舍身闻偈所据经典相同,这不是偶然的现象。僧稠经行禅道的核心内容,即是《圣行品》中的《四念处》法。因此,僧稠习《大般涅槃经》是毫无疑问的。礼拜释迦佛,谛观佛相好,作种种思惟,即是僧稠修禅的主要内容。因而,释迦佛作为窟内主尊出现,其傍刻僧稠自己的供养像,完全符合情理。由此可见,窟外刻经与窟内题材是相吻合的。至于左壁弥勒说法,出自《弥勒上生经》,是禅观的主要内容之一。右壁阿弥陀佛出自《佛说观无量寿佛经》,八功德水即是十六观中的第五观;九品往生即是最后三观。而整个壁面为十六观题材。由此可知,阿弥陀佛之西方净土也是禅观的主要内容之一。总之,中窟所表现的皆为禅观的内容,正与该窟作为僧稠修禅之所完全吻合。

小南海东窟、西窟与中窟大小相当,布局相同,且东窟左壁浅浮雕交脚弥勒说法,右壁刻西方十六观,与中窟题材一致。故东、西窟三佛亦可推定为释迦、弥勒、阿弥陀。

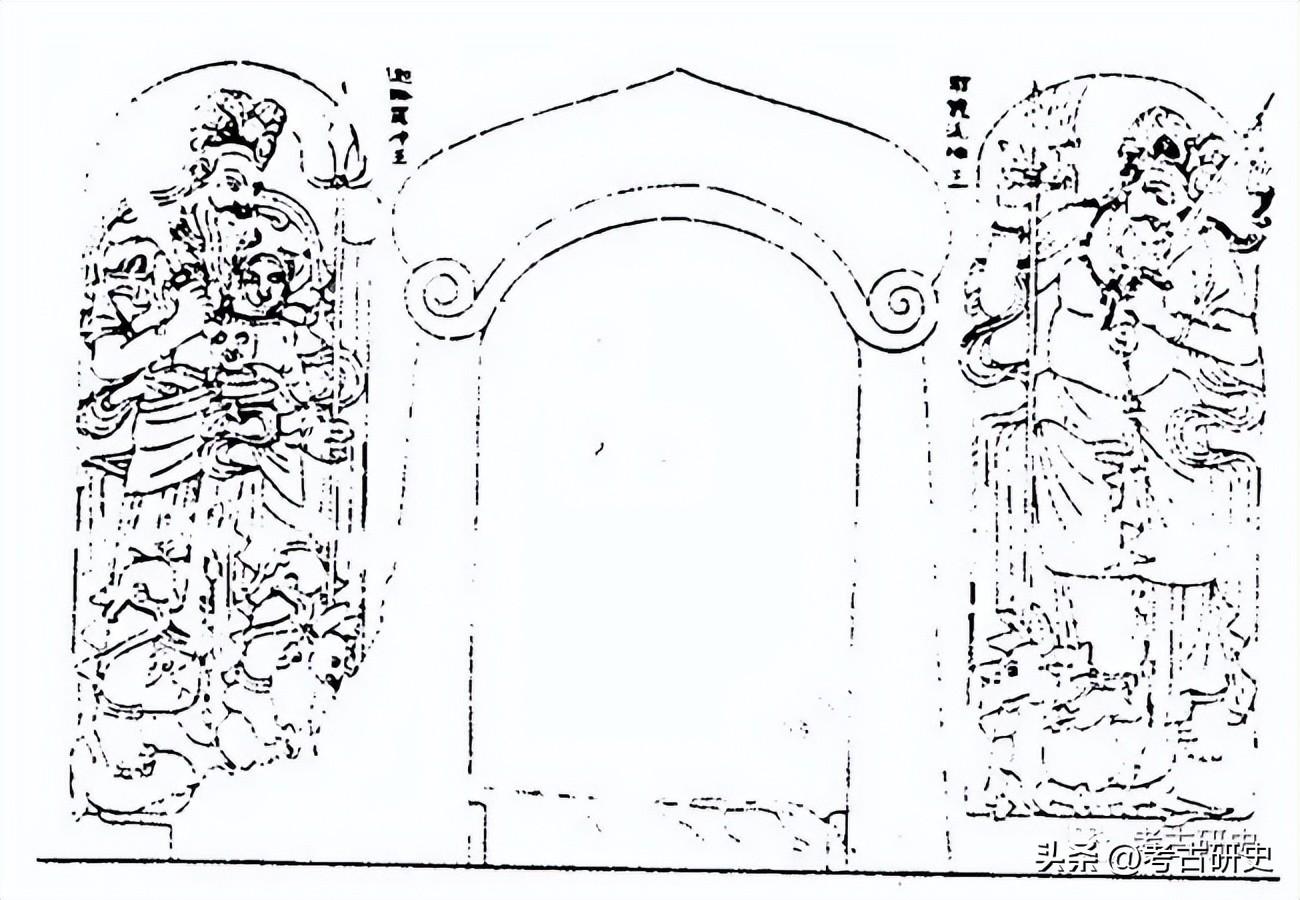

(二)北响堂南洞

南洞为方形、平顶、三壁三龛窟。窟内雕三结跏坐佛,施说法印。窟外顶部覆钵塔内中空,亦作三壁三龛形制,正壁释迦多宝对坐说法,左右壁各一坐佛,可知为三佛组合。覆钵塔中雕造释迦多宝对坐像,此典出自《法华经》卷4《见宝塔品》,可知南洞题材与《法华经》有关。又南洞窟内前壁所刻经文为《无量义经·德行品》中大庄严菩萨赞佛偈语。该经一卷,萧齐中天竺沙门昙摩伽陀耶舍所译,为法华三部经之一,与《法华经》关系密切。按《法华经》卷1《序品》云,佛在耆阇崛山,先说无量义经,次入无量义定。故谓《无量义经》为《法华经》之开经。佛经中解释“无量义者,从一法生,此一法者,即无相也”。“若有菩萨学是法门者,则能疾得阿耨多罗三藐三菩提。”提倡“观察四相始末”,“谛观一切诸法”。同时又称“大乘无量义经,文理真正尊无过上,三世诸佛所共守护。”据此,窟内三尊佛像应是佛经中所称三世佛,这与《法华经·序品》中所强调三世诸佛是一致的。因此,南洞题材是按照法华系统经典而雕凿的。

(三)南响堂1、2窟

1、2窟为意识安排在一起开凿的双窟。大小相当,窟形类同,遗像题材大同小异,可知1、2窟关系密切。因而,考虑造像题材和刻经的关系时,不能将两者孤立起来,故下面一并予以叙述。

以1窟为例,平面方形,平顶,中心柱三壁三龛,龛内主尊佛像皆结跏坐,施说法印,组成三佛组合。窟内左右壁各五龛,后壁各一龛,合计十二龛,龛内一佛二菩萨。前壁窟门上方刻大型浅浮雕,有三个画面,正中为大幅西方阿弥陀净土变(图一五);左侧应为弥勒坐佛说法;右侧释迦多宝说法。中心柱正壁龛上亦三幅浅浮雕,正中释迦说法;左侧七佛说法,右侧佛传故事白马吻别。中心柱两侧壁龛上满雕千佛像。

图一五 南响堂第1窟前壁上方西方净土变

2窟与1窟不同的是,中心柱正壁开一龛,龛内一结跏坐佛,施说法印。龛上亦三幅并列的浅浮雕,正中释迦说法。左右两幅则较少见,左幅上下两段,上段正中一坐佛,右手似抚摸一菩萨头顶,另有三身菩萨像;下段五身菩萨坐像。有幅上段可见七身菩萨像,中间二身形体略大些,似作谈论状,其右即正中一身似作文脚坐,双手合十。下段同年幅,亦为五身坐菩萨[28]。颜娟英对这二幅画面作了精彩的描述和解释[29]。认为左幅四佛摩顶菩萨图像(从形象看似为一佛)与《十地经论》谓十方诸佛显神通使菩萨得摩顶觉,身摄大乘光明三昧,得十地菩萨智慧。《华严经》《贤首菩萨品》谓菩萨初发意即入十住,一切十方诸佛,各伸右手摩其顶,这样的记载有关。而二幅下段合为十菩萨、上段也合为十菩萨,象征着菩萨十地修持。如此解释是有一定道理的。然而比照第1窟中心柱上部题材,为三个画面情节,如果按颜娟英将右幅画面(2窟)上段解释为八位菩萨听法,显然不能构成独立的画面,与1窟无法相对应,既然右幅画面正中有交脚菩萨,我怀疑这幅画面有可能为弥勒菩萨说法,与此相对的佛摩顶菩萨场面,或即燃灯佛授记。这样,中心柱浅浮雕题材构成过去、现在、未来三世佛,与第1窟起到相辅相成的作用。当然,这里仅作推测而已,能否成立,仍需深入研究。

2窟壁浅浮雕题材与1窟相同,即正中西方净土变;左释迦多宝说法;右弥勒说法。不过弥勒佛作半跏坐,在北响堂北洞中心柱右壁主尊佛亦作半跏坐式。2窟内中心柱左壁及窟内后壁有一列八尊佛像,各二胁侍菩萨,其中最后一尊佛像也作半跏坐,可知为七佛一弥勒佛组合。因此,半跏坐式应是响堂山石窟表现弥勒佛的一种坐式,故右幅为弥勒佛说法是没有问题的。

关于1、2窟造像题材与刻经的关系,颜娟英在上述文章中的分析和论述颇为透彻,兹摘录其中一段:

双窟的中心柱左右面皆雕有莲花座上禅定的千佛坐像。第一窟在中心柱左右面所开龛的上方各刻十二列小坐佛、第二窟的则占满中心柱的左右面。第一窟中心柱三面龛所供三世佛,固然是以释迦佛为中心的过去、现在、未来佛;在第二窟中心柱正面所供的释迦佛,也应是代表三世的佛祖。如此,三世与十方佛并现,将佛海的时间与空间观同时并呈。在讨论第一窟所刻《华严经》时,已指出该经文开章明义地介绍卢舍那佛的莲花藏庄严世界海中普现三世与十方佛菩萨。即佛呈无上正觉,超越时间与空间之限制,智慧之光盈于虚空。十方三世佛所得一切菩萨方便行,悉于如来身中现。而菩萨初发心,供养三宝,常见十方佛,更为十方佛所授记。故此中心柱左右面出现的禅定佛,应即代表十方诸百千万亿佛,并且与三面龛内之佛像构成十方三世佛共现的莲花藏庄严世界海。

故1、2窟的主要造像题材是按照《华严经》的思想而雕刻的。《华严经》以塔寺为菩萨修持之处。因而,将《华严经》强调观像礼拜的《净行品》刻于1窟前壁显要位置。正如该品末偈语所云:

谛观如来,当愿众生,悉睹十方,端正如佛。见佛塔庙,当愿众生,尊重如塔,受天人敬。敬心观塔,当愿众生,尊重如佛,天人宗仰。顶礼佛塔,当愿众生,得道如佛,无能见顶,右绕塔庙,当愿众生,履行正路,究畅道意。绕塔三匝,当愿众生,得一向意,勤求佛道。赞佛相好,当愿众生,度功德岸,叹无穷尽。

这样1、2窟凿成中心柱窟形,供僧俗谛观如来,绕塔供养,与窟内所刻经文完全吻合。

2窟内所刻十六佛名出自《法华经·化城喻品》,可知十二列龛中坐佛为十六佛,1窟十二列龛亦应相同。据此亦可以推断,北响堂北洞十六列龛,即是十六佛[30]。既然1、2窟出现《法华经》内容。那么,前壁所刻释迦多宝出自《法华经·见宝塔品》也是很自然的。2窟内所刻《般若》系经文,尚无法与题材对应。

(四)南响堂4、5、6窟

5窟没有刻经,但从整体布局看。4、5、6窟成组合关系,5窟居中,为三壁三龛窟,窟外有二柱及窟楣。4、6窟均为方形佛坛窟,左右对称,可知三个窟是有意识安排在一起的。因此,我们也一并考虑。

4、6窟造像题材大体相同,三壁三结跏坐佛,正壁两侧角各一菩萨坐像、余胁侍像均作立式。据4窟所刻“观世音像”、”阿弥陀像主”题记,可知正壁主尊皆为阿弥陀像,右侧胁侍菩萨像皆为观世音像,由此可以推知,左侧胁侍为大势至菩萨。可知4、6窟是以阿弥陀佛为主尊的三佛组合,而观世音、大势至菩萨雕成坐式,也着意提高二菩萨的地位。因此,4、6窟充满了西方净土思想的信仰和观世音菩萨的信仰。4窟所刻《法华经·观世音菩萨普门品》正与4、6窟题材相契合。该品宣扬观世音菩萨显神通力,化现种种身,拯救众人苦难。如念观世音菩萨名号,供养观世音菩萨,即可解脱灾难,求得福业。这种思想与《佛说观无量寿佛经》第十观所宣扬的“作是观音,不遇诸祸,净除业障,除无数劫生之罪。如此菩萨,但闻其名获无量福,何况谛观。”是完全一致的。

5窟三壁三佛,其东壁为倚坐佛。正壁帐形龛上浮雕七佛,左右角各雕太子思惟和白马吻别佛经故事,故正壁主尊为释迦佛,如此三佛应是过去、现在、未来三世佛。又前壁窟门上方到涅槃变(图版肆,1),而6窟上方“诸行无常”偈出自《大般涅槃经·圣行品》。因此,5窟涅槃变可以跟6窟所宣扬的涅槃思想联系起来。而三世佛题材可以与4窟的《法华经》联系起来。[31]

总之,4、5、6窟造像题材和刻经反映了西方净土、涅槃和法华思想。

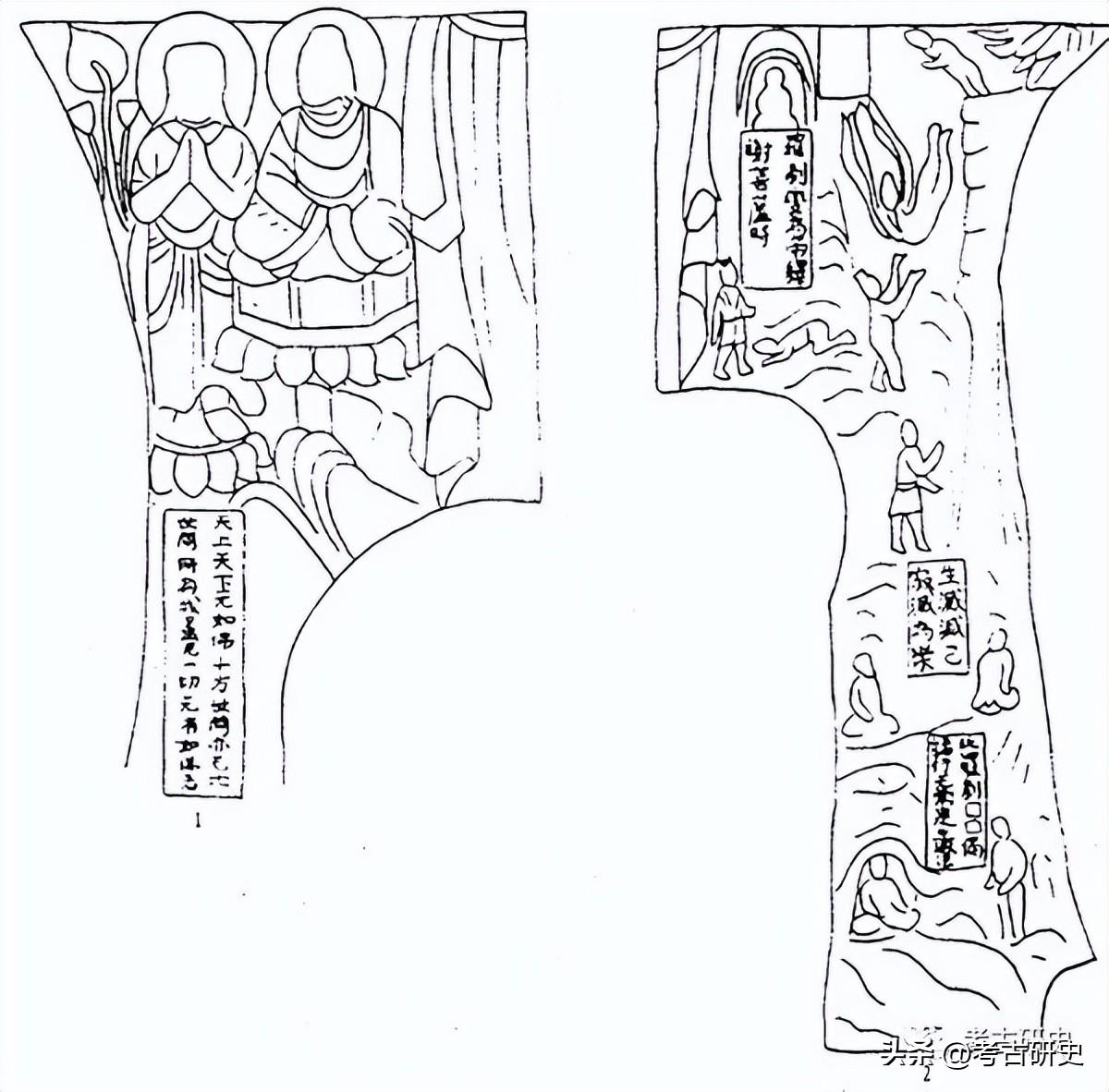

图一六 大住圣窟窟内前壁二十四祖传法圣僧像

(五)香泉寺石窟

香泉寺石窟为方形、平顶、周设坛基窟。正壁造像已毁,唐代改开一龛。左壁一菩萨坐像及二胁侍菩萨,右壁一结跏坐佛二胁侍菩萨,壁面上部雕千佛(图版肆,2)。按小南海中窟浅浮雕弥勒菩萨作结跏坐式,可推知,左壁主尊也为弥勒菩萨,原造像组合为过去、现在、未来三世佛。洞窟外左侧崖面刻《华严经》卷31《佛不思议法品》,该品主要宣扬一切诸佛,佛法无边,无所不能,在念念之中出现一切不可思议种种神力,遍一切世界,悉现三世诸佛。结合南响堂所刻《华严经》和造像题材的关系,我们认为香泉寺石窟十方三世诸佛的造像题材,与华严思想有密切关系。

(六)大住圣窟

大住圣窟为方形、覆斗顶,三壁三龛窟。正壁主尊卢舍那佛,左壁弥勒佛,右壁阿弥陀佛。三龛两侧边刻七佛及三十五佛题材,前壁二十四传法圣僧浅浮雕(图一六)。窟门外两侧分别为迦毗罗神王和那罗延神王。前引《续高僧传》卷9《灵裕传》记宝山石龛,“名为金刚性力住持那罗延窟。”知大住圣窟又称为那罗延窟。该名见于《大集经·月藏分》卷12《建立塔寺品》(《大正藏》)卷12)云过去诸佛建住持大塔和那罗延窟。《华严经》卷30《菩萨住处品》(《大正藏》卷9)亦云,震旦国土有菩萨住处,名那罗延山,过去诸菩萨常于中住[32]。迦毗罗神王在《大集经·月藏分》卷12《分布阎浮提品》中云为护持震旦国的天部。可知大住圣的开凿,所依据的经典,可能是《大集经·月藏分》。窟内所刻三十五佛,旁有题名,与窟外三十五佛名刻经一致,表明该刻经与造像题材是吻合的。虽然窟内主尊三佛、二十四传法圣僧图无法与刻经对应起来,但刻经所表现的末法思想和三阶教的影响(详见第六、七章)却与造像题材颇相吻合[33]。

(七)八会寺

八会寺石刻经龛情况比较特殊,将巨石凿成方柱体,四面开龛,这种作法颇与中心柱窟形制类似。龛内左右后三壁及龛外两侧壁画镌刻佛经,龛内正中上方则开凿造像龛,可以表明石刻经龛是以刻经为主体的,但设计者在考虑刻经的同时,又考虑了造像龛的布局。因而刻经内容与造像题材应有某种特殊的关系。

如北壁龛内造像龛,内雕一倚坐佛和二菩萨。倚坐佛的形象在北朝晚期一般都是弥勒下生成佛的形象。而北壁龛内所刻佛经为《佛说弥勒成佛经》,正与造像题材相吻合。

南壁龛内雕七佛小龛,旁刻过去七佛题名,壁面刻《教戒经》,表现释迦牟尼在临涅槃前教诫弟子的经典,这与七佛表现佛法传承相合。

西壁龛内造一铺三身造像龛,余壁面刻《观世音菩萨普门品》。可以推测龛内三尊像系阿弥陀西方三圣。

东壁左右二大龛内各雕一小龛,内一结跏坐佛,无法与龛内所刻《现在贤劫千佛名经》、《五十三佛名》、《三十五佛名》对应起来。不过东壁龛楣上刻二十五小龛,内务一坐佛,旁刻二十五佛题名。可以估计所开小龛与刻经有一定的联系。

上述造像题材和刻经内容的分析,可以说明,刻经的目的与二型洞窟刻经是不同的,主要是配合造像题材,结合僧俗禅诵需要而刊刻的。不仅造像上可以反映出洞窟的思想主题,而且还可以从刻经中了解佛教的教义,二者相辅相成,引导僧俗进入佛国境界。

五、刻经反映的石窟性质的变化

一般来说,北朝石窟的开凿,与僧人习禅有密切的关系,窟内的造像题材也大多围绕着禅观而设计雕造的[34]。如中心柱窟可供僧人绕塔礼拜,谛观佛、菩萨种种相好,以求得福业。又如小型禅窟供僧人修禅之用。同样,邺城地区诸石窟的开凿亦大多与禅僧有关。如小南海石窟为僧稠禅师习禅之所,香泉寺石窟也僧稠有密切关系[35]。大留圣窟被称之为道凭石堂,也与道凭习禅有关[36]。南、北响堂则有大量禅窟存在。南响堂、水浴寺又有昭玄统定禅师参予开凿,皆可说明石窟与习禅有着不解之缘。但是,这一时期邺城地区佛教已形成禅理兼弘的局面,高僧们所倡导的教义应对石窟和造像题材产生影响,尤其是《华严》、《法华》、《般若》《涅槃》等大乘经典的刻经进入石窟之后,实际上除了传统的习禅、礼拜之外,又赋予了新的功能,即石窟也成了宣扬佛教义学的场所,而且进一步世俗化了。

如果说“宗教造像是为了宣传宗教的目的而创造的,通过艺术形象表现出宗教的教义,让人们接近、了解乃至信仰它”。[37]那么石窟刻经不仅对宗教造像作出了解释,而且更直接地宣传了宗教教义。因而造像和刻经融于一窟,使僧俗礼拜者既可以目睹种种形象东西,又可以通过诵读佛经,了解和觉悟佛教的教义、哲理。在某种程度上,石窟成为宣扬佛教义学场所。如般若学的刻经所宣扬的是佛法虚空、无生无灭的缘起性空理论,大概不是一般僧俗所能理解和接受的,而是针对有一定义学修养者刊刻的[38]。同时也反映了禅僧除了修行道之外,对佛教义学修养也有所要求。这与造像题材的某些变化是相辅相成的。如卢舍那佛和阿弥陀佛的流行,与佛教义学和净土思想的盛行密切相关。再如北魏时期交脚弥勒颇为流行,所表现的是处兜率天宫敷演众释的形象,即决疑之弥勒,这与北魏僧侣提倡自身修养有关。这一时期,作为窟内主尊,交脚弥勒已经消失,取而代之的是大量的倚坐或半跏坐佛装之弥勒,所表现的是龙华树下成道,龙华三会,普度众生的形象,与交脚弥勒有明显的差别。弥勒佛的流行虽然不能反映与义学的关系,但表明这一时期僧侣除自身修养外,还要负起普度众生的责任,或即是一种世俗化的表现。因此,造像题材的变化大体与石窟性质变化相适应。

石窟的另一变化表现出更加世俗化的倾向,这在刻经内容和造像题材上有所反映。如《华·严经·净行品》所宣扬的绕塔供养礼拜,可以得到种种福业,道理浅显,通俗易懂。又如大幅西方净土变描绘出西方极乐世界种种美妙的景象。又如《法华经·观世音菩萨谱门品》宣扬念诵观世音菩萨名号,就能求得援助,摆脱种种灾难,这些内容都很容易为一般僧侣和世俗阶层所接受。

从上述两个方面可知,石窟的刻经和造像题材是根据僧俗不同层次的需求而雕刻的,在一定程度上迎合了社会的不同需要,反映了当时社会的一侧面。因此,这一时期石窟性质的某种变化,应与当时社会历史背景有关联。

在我们研究石窟刻经的同时电注意到了以刻经为主的造像碑。因为造像碑刻经内容与石窟刻经有相契合之处,同样反映了当时社会佛教信仰的一个侧面,故略作叙述。据笔者所看到的材料,见于文献记载和现存的刻经造像碑主要有:禹县西魏大统十三年(547年年)《高王观世音经碑》[39]、辉县北齐天保十年(559)《妙法连花经》并造像碑[40]、宝山灵泉寺北齐《大方广佛华严经·菩萨明难品》和《初发心菩萨功德品》二块刻经碑[41]、涉县木井寺北齐武平二年(571年)《七级石浮图观音经碑》,刻《妙法莲花经·观世音菩萨普门品》,经末刻“诸行无常”偈。同地北齐武平四年(573年)《石垂教经之碑》,碑阳刻《佛垂般涅槃略出教诫经》,碑阴刻《妙法莲花经·观世音菩萨普门品》[42]。上述刻经碑,除《高王观世音经》外,《华严》和《法华》均见于石窟刻经,反映了华严和观世音的信仰是十分流行的。有意思的是,石窟刻经和刻经造像碑主要流行于邺城及其附近地区[43],这应与邺城作为政治、经济、文化和佛教中心,佛教义学空前发展有着密切的关系。

自北瑰孝文帝倡导佛教义学后,北方义学逐渐盛行,至东魏、北齐形成了禅、理并重的局面。正如汤用彤先生所云[44]:

及魏之末叶,北方义学兴盛,中国僧人俱修定法,而且有其所宗之经典。禅智兼弘,成为一时之风气,以致酿成隋唐之大宗派。

邺城地区高僧如林,除传统的修禅行道之外,讲经论义,成为风尚。《续高僧传》卷6《真玉传》记载:

齐天保年中文宣帝盛弘讲席,海内髦彦咸聚天平。于时义学星罗,跨轹相架,……常徒学士几百千人。

同书卷8《昙衍传》记载,慧光弟子昙衍有“常随义学千僧有余,出家居士近于五百”前引《靖嵩传》记北齐邺都“讲席相距二百有余,在众常听,出过一万。”在研习、讲论和传授过程中,佛教流派逐渐形成。诸学派中尤以地论宗慧光相州南道一系最为显赫,深得统治集团的推崇,如慧光“初在京洛任国僧都,后召入邺,绥缉有功,转为国统”[45]。慧光弟子法上东魏、北齐时出任昭玄大统,纲领将四十年[46]。地论师所宗《十地经论》是印度世亲对《十地经》的解释,北魏时菩提流支和勒那摩提于洛阳译出[47]。该经讲菩萨修行至佛地的十个次第,相当于《华严经》中的《十地品》,故地论师多兼习《华严经》。北齐义学高僧多通数经,如地论师兼习《涅槃》、《法华》、《四分律》者甚多。邺城出现大量的《华严》、《涅槃》、《法华》刻经应与地论师在邺城发展有着密切的关系,如上述娄睿所刻《华严经》碑,是为慧光再传弟子灵裕而刻的[48]。灵裕及其师道凭都在宝山开凿石窟;僧稠与慧光有同门之谊,僧稠窟中又有《华严经偈赞》,可以估计僧稠也习《华严经》。由此可知,邺城地区诸石窟在一定程度上受到了地论宗的影响。

佛法本在于修行正果,因而戒定是僧侣所必修的,即所谓戒定为慧所依,戒定不修,实失本旨,故这一时期,义学高僧修戒定者甚多,如慧光本从佛陀禅师而出家,又为律宗之元匠[49]。慧光弟子僧达、安廪、昙遵亦多修戒定[50]。值得注意的是,禅僧也注意自身的义学修养。如前述之僧稠禅师研习《涅槃》、《华严》[51]。僧稠弟子颇多涉足义学者,如统师僧贤、智舜、智旻、僧邕(后为三阶教徒)[52]。可知这一时期、戒、定、慧兼修,禅、理共起,已成风气。因此,石窟中出现刻经,与这一时期佛教的特点是相吻合的。

阿弥陀净土和观世音菩萨题材的流行,构成这一时期佛教另一特色,刻经和刻经造像碑的内容充分地表现了这一点。

阿弥陀净土的信仰由来已久,两晋南北朝时期,主要在南方流行,如《高僧传》卷6《慧远传》己其“于精舍无量寿前,建斋立誓,共期西方…贞信之士百有二十三人集于庐山之阴般若台精舍阿弥陀像前,率以香华敬荐而誓。”同书卷13《法悦传》记梁天监八年(509年)所铸光宅寺丈九无量寿金像,被誉为“自葱河以左,金像之最”。在北朝阿弥陀净土的流行,则得力于昙鸾的倡导。据《续高僧传》卷6《昙鸾传》记载,昙鸾从菩提流支处行得《观经》,“自行化地,流靡弘广。魏主重之,号为神鸾”。“撰《礼净土十二偈》,续龙树偈后,又撰《安乐集》两卷等,广流于世。”昙鸾提倡礼拜、念诵、观想阿弥陀佛,即能消除罪恶,往生西方安乐净土。昙鸾的净土思想在于强调主观信仰,不注意哲理的论证;强调死后往生,不注重现生觉悟。因此,这种所谓易行道很能够为一般民众所接受,也为僧侣阶层所接受,如地论宗师慧光及弟子道凭部发愿往生西方[53],灵裕和慧远曾作经疏[54]。宏礼禅师则于并州童子寺凿阿弥陀并观世音、大势至像[55]。

这一时期民间雕造的造像阿弥陀佛题材也大量流行[56]。

观世音菩萨作为阿弥陀佛的上首菩萨尤其得到尊崇,有其特殊之处。《北史》卷30《卢景裕传》记载:

景裕之败也,系晋阳狱,至心诵经,枷锁自脱。是时,又有负罪当死,梦沙门教讲经,觉时如所梦,谓诵千遍,临刑刀折。主者以闻,赦之。此经遂行,号高王观世音经。

后者系指《续高僧传》卷29所记载孙敬德事[57]。种种神异感通传说,使观世音菩萨信仰在民间广泛流行。《妙法莲花经·观世音菩萨普门品》宣扬观世音菩萨具有种种神力:

一心称名,观世音菩萨即时观其声,皆得解脱。若有持是观世音菩萨名者,设入大火,火不能烧。……若为大水所漂,称其名号,即得浅处。……若复有人,临当被害,称观世音菩萨名者,彼所执刀杖,寻段段坏,而得解脱……。

如此方便法门,与口诵阿弥陀佛,得能往生西方安乐净土是相契合的。因此,这一时期大量流行有关观世音菩萨刻经和造像题材实际上反映了佛教进一步向民间发展的趋势,即更加世俗化了。

阿弥陀和观世音信仰的流行,在某种程度上反映了南北朝时期战争频仍,社会动荡不安,民众更加求助于宗教作为自身解脱的一种手段的一个社会画面。石窟中的刻经和这一题材,正符合这种社会的精神需求。

六、刻经与末法思想

北朝晚期末法思想极为流行。佛教徒认为释迦佛正法住五百年,像法住一千年,末法一万年[58]。《摩诃摩耶经》卷下《大正藏》卷12)云:“千五百岁(中略),恶魔波旬及外道众踊跃欢喜,竞破塔寺,杀害比丘”。《佛说法灭尽经》(《大正藏》卷12)云:“吾涅槃后法欲灭时,五逆浊世,魔道兴盛,魔作沙门坏乱吾道”。如果按《历代三宝记》卷1(《大正藏》卷49,下同)佛涅槃之年(公元前609年)推算,北朝晚期约当像法之末[59]。故末法将临之际佛教徒当以持戒、护法为本。而经像之保存即为护法内容之一。因此二型洞窟刻经的出现显然可以与末法思想联系起来。

末法思想的流传由来已久,约在十六国北凉时期,首先在河西地区流行。这与大乘佛教经典《涅槃经》在凉州传译以及社会动荡不安的历史背景密切相关。《高僧传》卷2《昙无谶传》(《大正藏》卷50)记其译《涅槃经》始末:

昙无谶……其本中天竺人。……后遇白头禅师,共谶论议,……禅师即授以树皮《涅槃经》本。……河西王沮渠蒙逊僭据凉上,自称为王,闻谶名,呼与相见,接待甚厚。蒙逊素奉大法,志在弘通,欲请出经本。谶以未参土言,又无传译。恐言舛于理,不许即翻。于是学语三年,方译写《初分》十卷。……谶以《涅槃经》本品数未足,还外国究寻。值其母亡,遂留岁余。后于于阗更得经本《中分》,复还姑臧译之。后又遣使于阗寻得《后分》,于是续译为三十三卷。以伪玄始三年(414年)初就翻译,至玄始十年(421年)十月二十三日方竟[60]。

知昙无谶是在蒙逊劝请下翻译《涅槃经》的。该经除宣扬大乘佛性学说外,另一重要内容即是未法思想。《出三藏记集》卷8著录参予译经的凉州沙门道朗所撰《大涅槃经序》(《大正藏》卷55)云:

佛涅槃后初四十年,此经于阎浮提宣通流布,大明于世。四十年后隐没于地,至正法欲灭,余八十年,乃得行世。……”至于千载像教之末,虽有此经,人情薄淡,无心敬信。遂使群邪竞辩,旷塞玄路,当知遗法将灭之相。

即可说明《涅槃经》与末法思想的密切关系。《涅槃经》翻译之际,正值五胡乱华之时。自东晋南渡以后,北方各少数民族相继崛起,逐鹿于中原北方地区,使这一地区长期陷于残酷的战争深渊中。社会急剧动荡使黎民百姓饱受国破家亡,颠波流离之苦。这便是末法思想能够植根于社会的因素之一。故《涅槃经》译成后,在河西地区迅速流传,酒泉出土的北凉石塔发愿文正好说明了末法思想与社会动荡的密切关系,如白双

塔发愿文曰:

凉故大沮渠缘禾三年岁次甲戌(434年)七月上旬,清信士白双

自惟薄福,生值末法,波流苦深,与圣录旷正,惟概□□永叹,即于山岩步负斯石,起灵塔一尊一窟,形容端严,愿此福报,使国主兄弟善心纯熟,典作三宝,现在师僧证菩提果,七世父母兄弟宗亲舍身受身,值遇弥勒,心门意解,获其果愿。

另一件程段儿塔发愿文也涉及到未法思想,铭曰[51]:

凉太缘二年岁在丙子(436年)六月中旬,程段儿自惟薄福,生值末世,不观佛典,自竭为父母合家立此石塔形象,愿以此福,成无上道,并及命过秋官妻陵男,亦同上愿,劝书令孤广嗣。

《涅槃经》之流传当与凉州高僧倡导和传授有关。《魏书》卷114《释老志》记参予译经之凉州高僧慧嵩于凉士教授经论事:

智嵩(即慧嵩)亦爽悟,笃志经籍。后乃以新出经论,於凉土教授,辩论幽旨,著《涅槃义记》。戒行峻整,门人齐肃。

慧嵩与前述道朗皆为“独步河西”的凉州高僧[62],自然对《涅槃经》及其末法思想在河西地区的传播起到了重要作用。因此,北凉佛教除重禅杂以神咒之外,末法思想的流行也是其特色之一。末法思想流布之广已不仅限于僧侣阶层,而且世俗阶层中也颇有影响[63]。

公元439年,北魏太武帝进兵凉州,灭北凉,“徙其国人於京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣”(《魏书》卷114《释老志》)。凉州佛教的输入,使魏都平城佛教发展到一个新的阶段,从而形成了以凉州禅僧为主导的佛教僧团。《涅槃经》亦随之在平城流布。太平真君三年(442年)石浮图座铭记即有造《涅槃经》的记载[64]:

水昌王常侍定州常山鲍纂,箪宦在台减割□□之储,为父

井邢县令亡母王造兹石浮图,《大涅槃经》一部,愿皇帝陛下享祚无穷,父身延年益寿,父母将来生弥勒佛前,合家眷属,……咸受福庆。

“在台”即在平城,此时上距北凉灭亡仅三年,故此,《涅槃经》由凉州输入并流传的。

公元446年,太武帝颁布灭法诏书,“土木宫塔,声教所及,莫不毕毁矣”(同前)。太武帝灭法前后长达七年,而《涅槃经》所预示的末法时代,正由灭法运动得到了验证。所以在经历了北凉灭亡和太武帝毁佛之后,凉州禅僧集团对于末法是深信不疑的。文成帝复法后不久,出任沙门统的凉州禅僧昙曜“慨前凌废,欣今载兴,故於北台石窟寺内集诸僧众,译斯传经(即《付法藏传》),流通后贤,庶使法藏住持无绝”(《历代三宝记》卷9)。昙曜译经之目的很明确,就是要使佛法永存不坠。

与译经相应,昙曜又主持开凿云冈昙曜五窟,始创中原地区开窟造像之先例。昙曜五窟虽可比拟为道武帝以下五帝,即“令如帝身”的摹拟像,但深层含义应是昙曜利用帝王之尊达到护法目的。因此,从本质上来说,昙曜五窟之开凿,或即末法思想影响之结果。

云冈石窟第11窟太和七年(483年)造像铭或可反映同样问题。该铭云[65]:

太和七年岁在癸亥,八月三十日,邑义信士女等五十四人,自惟性因不积,生在末代,甘寝昏境,靡由自觉,微善所钟。遭值圣主,道教天下,绍隆三宝。……是以共相劝合,为国兴福,敬造石庙形象九十五区及诸菩萨。愿以此福,上为皇帝陛下、太皇太后、皇子,德合乾坤,威逾转轮,神被四天,国祚永康,十方归伏,光扬三宝,亿劫不坠。

“生在末代,甘寝昏境”一语表明:末法思想在平城世俗善信中较为流行。而造像目的则祈望皇帝“光扬三宝,亿劫不坠”。这与昙曜译经造像意义相同。

进入北魏晚期,尤其是胡太后当政以后,统治集团内部互相倾轧,六镇、关陇大起义相继暴发,北魏政权分崩离析,社会再次出现动荡不安的局面。这为末法思想广泛传播提供了契机,龙门古阳洞神龟二年(519年)社永安造无量寿佛记可以得到反映,铭云[66]:

夫妙景难御,甍道幽隐,自非其□,胡可超寻。浅世凡夫,□受罪积,宋世古?初?怨今无福,辄割资产,造无量寿佛……。

敦煌写经尾题中亦有不少涉及末法说者,如S4528北魏建明二年(531年)《仁王般若经》东阳王元荣尾题:

佛弟子元荣,既居末劫,生死是累……。

另一件元荣写经北魏永安三年(530年)《佛说仁王般若经》上卷尾题也有类似记载[67]:

……东阳王元荣,生在末劫,无常难保,百年之期,一报极果……。

大谷大学听藏北魏永熙二年(533年)《宝梁经》卷上比丘惠恺题记:

比丘惠恺,自惟薄福,生罹运末,前不及释迦九会,后不经弥勒三唱,於中苦切,何时当往。

上海博物馆藏3317号西魏大统十一年(545年)《法华经外义》比丘惠袭尾题:

大统十一年次乙丑九月廿一日,比丘惠袭於法海寺写说,流通末代不绝也。又藏3318号大统十七年(551年)《十方佛名》司马丰祖尾题[68]:

……是以白衣弟子祀马部司马丰祖,自惟宿舋弥深,生遭末运,若不归依三尊,凭援圣典,则长迷二谛,沉沦四流。故割减所资,敬写《十方佛名》一卷。

《续高僧传》卷17《慧思传》亦记北齐时代末法之说,该传记载慧思:

又梦随从弥勒与诸眷属同会龙华。心自惟曰:“我於释迦末法,受持《法华》,今值慈尊,感伤悲泣,豁然觉悟”……,“然我佛法不久应灭,当往何方,以避此难?”时冥空有声曰:“若欲修定,可往武当南岳,此入道山也。”以齐武平之初(570年),背此嵩阳,领徒南逝。

上述造像记、写经尾题和僧史记载已充分反映北朝晚期末法思想流行之盛。在这种氛围下,邺城及附近地区出现石刻经碑,继而出现二型刻经洞窟就不是偶然的现象了。

具体到北齐唐邕刻经,南洞和娲皇宫刻经均刻于北齐后期(568-576年间),即北齐武成帝、后主,北周武帝时期。从当时政治形势分析,北齐由和士开,陆令萱等佞臣把持朝政,内部矛盾重重,纲纪松驰,政治腐败。朝廷又“世纵淫风,事穷雕饰。或穿池运石,为山学海;或层台累构,

日凌云,以暴乱之心,极奢侈之事,有一於此,未或弗亡”(《周书》卷6《武帝纪下》),使国力日渐衰落,显露败亡征兆。北周武帝雄才大略,励精图治,“号令恳恻,唯属意於政。群下畏服,莫不肃然。……劳谦接下,自强不息。以海内未康,锐情教习”(同上)。北周国势日益强盛。在军事上对北齐显示出咄咄逼人之势。如保定四年(564年)“柱国杨忠与突厥东伐。破齐长城,至并州而还。期后年更举,南北相应。齐主大惧”(《周书》卷11《宇文护传》)。另一方面,北周武帝时期佛道之争亦趋激烈。卫元嵩于天和二年(567年)上书请省寺减僧,认为:“唐虞无佛图而国安,齐梁有寺舍而祚失”,“今大周启运,远慕唐虞之化,无浮图以治国。”“国治岂在浮图,但教民心合道耳”(《广弘明集》卷7[69]),其言颇合武帝之心。嗣后武帝曾多次集百官沙门道士等辩三教优劣,最终酿成灭法事件。

上述北齐之衰落,北周之崛起以及佛道优劣之争的严峻形势,作为四朝元老深谋无虑的政治家唐邕不可能不洞察到时势变化和未来的结局。唐邕又是一位虔诚的佛教信徒,深受末法思想的浸染,不能不考虑佛教的前途命运。有鉴于北魏太武帝灭法时经像毕毁的惨痛教训,经像之保存尤为重要。唐邕认为:“缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭,……杀青有缺、韦编有绝,一讬贞坚,永垂昭晰”(《唐邕刻经记》)。从而选择石窟作为刻经场所,不失为保持经像,使之永传万世的最佳途径。

灵裕宝山刻经(589年)和曲阳八会寺刻经(593年)刊于隋开皇年间。虽然隋文帝大弘佛法,但周武帝灭法已从现实生活中印证了佛教徒所宣扬的末法时期,使他们确信现世即是末世。《续高僧传》卷8《昙延传》记其临终前上书隋文帝曰:

延逢法王御世,偏荷深恩,往缘业浅,早相乖背。仰愿至尊,护持三宝,始终莫贰。但末世凡僧,虽不如法,简善度之,自招胜福。

同书卷17《昙崇传》记载:

昔以佛法颓毁,私愿早隆,谨造一寺,用光末法,因以奏上。帝乃立九寺,以副崇愿。同书卷8《慧远传》记其梦造七佛八菩萨像,觉后思曰:“此相有流末世之境也。”于时信行禅师倡导末法思想的三阶教在邺城兴起。因此,在此背景下,灵裕受末法思想影响是很自然的了。《历代三宝记》卷12记灵裕:

性爱传灯,情好著述,可谓笃识高行沙门。观裕《安民》、《陶神》、《因果》,意在宣通无上法宝。而法大宝重,光显实难,末代住持,由乎释种。像运建立,寄在帝王。

此语虽出自费长房对灵裕的评价,但也可表明灵裕与昙延、昙崇一样,都希望在末法时期能得到皇帝的护持。灵裕又著《齐世三宝记》、《灭法记》、《寺破报应记》和《齐亡消日颂》。在宝山开凿大住圣窟,“面别镌法灭之相。”窟内刊宣扬末法思想的《大集经·月藏分》中《分布阎浮提品》、《法灭尽品》。窟内所刻二十四祖传法圣僧亦上承昙曜《付法藏传》,表现佛法传承。灵裕的护法思想昭然若揭,其刻经的产生无疑是末法思想影响的结果。曲阳八会寺经龛亦同样如此,从刻经内容看,二地刻经皆与三阶教有关联(详见第七章)。

如上所述,唐邕、灵裕等刻经的产生不是偶然的,应是受当时末法思想影响所致。尤其是唐邕刻经对后世产生重大影响,房山云居寺静琬发愿刻一切经正是庸邕刻经的启发下产生的[70]。

七、刻经反映的邺城地区三阶教的影响

邺城地区右窟刻经既与末法思想关系密切,而隋信行所创三阶教即以末法思想为理论基础,同时信行早期传教于邺城,因而三阶教对石窟刻经以及宝山塔林的形成声着密切关系。

三阶教为信行(540-594年)所创,在历史上曾经辉煌一时[71]。信行事迹见于《历代三宝记》、《续高僧传》、《冥报记》、《六学僧传》以及多种《信行禅师塔铭》[72]。《历代三宝记》卷12记载:

图一七 岚峰山47号塔(唐贞观十四年)

行魏州人。少而落采,博综群经。蕴独见之明;显高蹈之迹。与先旧德,解行弗同。门徒悉行方等结净头陀乞食,日止一食。在道路行,无问男女率皆礼拜。欲以《法华》常不轻行。

《续高僧传》卷16《信行传》记信行:

……后於相州法藏寺舍具足戒,亲执劳役,供诸悲敬,礼通道俗,单衣节食,挺出时伦。冬复所拟,偏过恒习。故四远英达者,皆造门而诘问之。行随事直陈,曾无曲指。诸闻信者莫不顶受其言,通舍章疏,从其化及,禀为父师之礼也,未拘之以法岁。开皇之初,被召入京。仆射高颍邀延住真寂寺,立院处之。乃撰《对根起行》、《三阶集录》。

知信行创教之初,“与先旧德,解行弗同”,因而受到高僧诘难。但信行能“随事直陈,曾无曲指,”使一些僧徒“从其化及”,奉事师礼。开皇初年奉召入京,受高颍之邀,住真寂寺。本传所记入京时间误。《续高僧传》卷19《僧邕传》记载:

有信行禅师,深明佛法,命世异人。以道隐之晨,习当根之业。知邕遁世幽居,遣人告曰:“修道立行,宜以济度为先,独善其身,非所闻也。宜尽弘益之方,照示流俗。”乃出山与行相遇,同修正节。开皇九年(589年)行被召入京。乃与邕同来。

知信行从邺入京在开皇九年(589年),敦煌出土的《信行遗文》(S2137)可以帮助我们了解信行在邺城的传教活动。文云:

开皇三年(583年)……相州光岩寺僧信行曾为过去,未来,现在皇帝陛下……乃至一切众生,顿舍身命财,属十六种常乐我净等一切法。……第五明常乐我净行能行人者,今见有四人:一者相州人光岩寺僧慧定;二者相州严净寺僧道进;三者魏州贵乡县党孙浪彪下俗人王善行□□,四者赵州瘿陶县党王凤邕下俗人王善性。

知信行在相州光岩寺传教时,佛教界赞同者不多,仅得同道者僧俗四人而已。故开皇七年(587年)信行又致书相州知事曰:

信少小患心劳损,由是不堪坐禅,亦不堪讲诵。自从十七以来求善知识,至今四十八岁,积满三十二年,唯得相州光岩寺僧慧定,相州严净寺僧道进,魏州贵乡县党孙浪彪下王善行,赵州瘿陶县党王凤邕下王善性等四人,誓愿舍身命财,直到成佛,修行上事,相续不断。此既有助王国,饶益群生,乞为奏闻,赐垂听许,谨白。

信行之所以致书州知事,目的在于表白其修行“既有助王国”,又能“饶益群生。”这种情况大概与创教之初受到诘难有关。所以信行请求州知事代为奏闻皇上,“赐垂听许”,以扩大三阶教的影响。另一方面,信行又致书邀请僧邕“同修正节”,则是为了在佛教徒中发展和扩大势力。二个方面努力的结果,三阶教引起了皇上的重视,故被召入京。不久又在长安创立化度、光明、慈门、慧日和弘善五所寺院,“自尔余寺赞承其度焉”(前引《信行传》)。三阶教终于在长安站稳脚根。求得发展了。虽然三阶教徒活动中心业已转移,但信行早期传教活动对邺城佛教的影响较大,尤其是与道凭、灵裕、僧稠一系都有密切的关系。

图一八 比丘尼僧顺禅师散身塔铭文拓本

僧邕本“於邺西云门寺依止僧稠而出家焉”(前引《僧邕传》)。云门寺是剑北齐文宣帝为僧稠而建,至迟在初唐时已改名光岩寺[73]。信行所居光岩寺或与云门寺有关。即便不是,信行与僧稠一系的密切关系是可以肯定的。

信行另一弟子相州慈润寺灵琛则在宝山活动。《八琼室金石补正》卷29著录安阳善应寺有《慈润寺故大灵琛禅师灰身塔》铭。铭曰:

禅师俗姓周,道讳灵琛,……后遇禅师信行,更学当机佛法,……但世间福尽,大闇时来,年七十有五,岁在元枵三月六日於慈润寺所结跏端俨,泯然迁化。……又禀存遗嘱,依经□林,血肉施生,求无上道。……大唐贞观三年(629年)四月十五日造。

善应寺者即安阳小南海僧稠坐禅行道之所,离宝山不远。而唐慈润寺则在安阳宝山。现宝山塔林中有《慈润寺故大明歆律师支提塔记》,云於“慈润所起庙此崖头略记师之德芳”[74],可证该寺所在。故宝山塔林中颇多该寺僧灰身塔。如灵裕弟子慈润寺慧休死后起塔于宝山[75]。灵琛与慧休在宝山同寺共修,在思想上互为影响在所难免。因此信行三阶教与道凭,灵裕一系关系也相当密切。又宝山唐大云寺《故大德嘉运法师影塔》[76]称嘉运法师依“慈润寺方天禅师出家,……恒以头陀为务,六时礼忏。”头陀行和六时礼忏则是三阶教徒修行方式之一。显而易见,慈润寺僧人受到了三阶教的影响。

图一九 比丘尼僧顺禅师散身塔铭

隋唐时期,相州光天寺也有三阶教徒活动,死后起塔宝山。现宝山灵泉寺岚峰山47号唐贞观十四年(640年)《光天寺故大比丘尼僧顺禅师散身塔》铭云[77](图一七—图一九):

僧顺禅师者,韩州涉县人也。俗姓张氏,七岁出家,随师听学,遍求诸法四十余年。忽遇当根佛法,认恶椎善,乞食头陀。道场观佛,精懃尽命。呜呼哀哉!春秋八十有五,以贞观十三年(639年)二月十八日卒於光天寺。门徒巨痛,五内为摧,有缘悲慕,无不感切。廿二日送柩於尸陀林所,弟子谨依林葬之法,收取舍利,建塔於名山。乃刊石图形,传之於历代。乃为铭曰:心存认恶,普敬□宗,息缘观佛,不橺秋冬,头陀苦行,积德销容,舍身林葬。镌石纪功。

所谓“当根佛法”即三阶教法,而僧顺死后亦完全按三阶教葬式起塔,僧顺无疑是三阶教徒。按其享年八十五,若以七岁出家加上求法四十余年,约合五十年。依此上推三十五年,则僧顺“遇当根佛法”,约正隋文帝末和炀帝初年(604年左右)。此时,邺城当有三阶教徒传教活动。光天寺为尼寺,宝山塔林中颇多该寺尼灰身塔,其中有些塔铭表现出与三阶教的密切关系。如《光天寺乞食众故大比丘尼海德禅师灰身塔》[78],塔铭虽未记其事迹,但“乞食众”一词表明海德及寺众是以乞食为务的。乞食为信行所提倡,是三阶教习俗之一。又《光天寺故大比丘尼普相法师灰身塔铭》云[79]:“依经上葬,收其舍利”,与僧顺塔铭意义相仿。既然光天寺有三阶教徒僧顺及其弟子活动,那么该寺其它比丘尼受其影响也颇合情理。按信行死后葬长安终南山鵄鸣埠,僧邕等三阶教门徒皆附葬于信行墓侧,以表示对祖师的尊崇。安阳宝山塔林以北齐河清二年(563年)道凭石塔为早,次为隋开皇九年(589年)法澄枝提塔。而道凭道子灵裕,再传弟子慧休皆在宝山起塔,含义与三阶教徒附葬信行墓侧相同,况且宝山塔林中还有三阶教墓塔。因此,可以说宝山聚塔成林的作法在很大程度上受到三阶教葬法的影响。

如上所述,信行在邺城传教时期,势力不大,到长安以后,三阶教发展到鼎盛期。但邺城作为三阶教发源地,在信行及以后时期,皆有三阶教徒传教活动。既如此,则宝山、八会寺、南洞廊柱刻经的出现就可找到合理的解释。

从教义上看,三阶教经典系糅杂《华严》、《涅槃》、《法华》、《十轮》、《胜鬘》、《大集经·月藏分》等诸经而成。信行宣扬佛法有三个阶段[80]。

佛在世,佛自住持佛法,位判是第一阶时。佛灭度后一千五百年已前,由有圣人及利根正见成就凡夫住持佛法,位判当第二阶时。从佛灭度一千五百年已后,利根凡夫,戒定慧别解别行,皆悉邪尽,当第三阶时。

这种佛法三阶段说实际上是从北朝晚期流行的“正法”、“像法”、“末法”的末法思想演化而来的。信行看来,第一阶根机的人,学一乘法;第二阶根机的人,学三乘法;而第三阶根机的末法众生,只能学普法。并认为当今社会即是末法时代,故竭力倡导普法,推行无尽藏。为此撰《六时忏法》、《七阶佛名》。敦煌残卷S2360存《昼夜六时发愿法》一卷[81],文云:

六时礼拜法大纲:昼三夜三,各严香华入塔观像,供养行道礼佛。平旦及与午时,并唱五十三佛,余皆总唱。日暮初夜并别唱三十五佛,余皆总唱。半夜后夜并别唱二十五佛,余皆总唱。观此七阶佛如在目前,思惟如来所有功德,应作如是清净忏悔。《七阶佛名》[82]则要求僧众跪持香花供养,普诵:

如来妙色身,世间无与等,无比不思义,是故今敬礼。如米色无尽,智慧亦复然,一切法常住,是故我归依。

以下念诵十方佛、过去七佛、五十三佛、三十五佛、二十五佛和《涅槃经·无常偈》,并至心忏悔,如此便能消除罪障,求得无上道。这就是信行普敬诸佛的普法观。

现存宝山诸经有《五十三佛名》、《三十五佛名》、《二十五佛名》、《无常偈》和《七阶礼忏文》(或称《七阶佛名》,刻经为忏悔文部分)。完全与《七阶佛名》相合。而大住圣窟内刻过去七佛、三十五佛小龛并题名。这一现象可以说明三点。其一,灵裕开窟刻经受到当时流行的末法思想影响,如所刻《大集经》、《胜鬘经》、《摩诃摩耶经》均是宣扬末法说的经典。其二,灵裕受到三阶教的影响,如窟内七佛、三十五佛等。其三,与《七阶佛名》相合诸经,恐非灵裕所刻,可能系三阶教徒所为,这与三阶教徒在邺城,乃至于在宝山活动有关,如前述灵琛,僧顺等人。但也表明灵裕与三阶教的密切关系。

北响堂南洞廊柱刻有《三十五佛》、《二十五佛》和《七阶礼忏文》中“如来妙色身”偈语。后者尤为重要,三阶教徒行忏法时必须诵此偈语。因此,廊柱刻经无疑与三阶教有关。考虑到隋代三阶教在邺城活动情况,有可能刻经为三阶教徒所为。

曲阳八会寺刻经有《五十三佛名》、《三十五佛名》、《二十五佛名》、《过去七佛》亦与《七阶佛名》相合,因此亦当受到三阶教影响所致。

总之,邺城地区隋代刻经与三阶教关系甚密,是三阶教徒在该地区活动所反映的一个侧面,具有鲜明的时代烙印。

八、结语

刻经作为一种特殊题材进入石窟具有特殊意义。概括起来,我们可以得出二点:

1.邺城地区刻经洞窟情况较复杂,大致分为二种类型。一般来说,洞窟与刻经关系很密切,即开凿洞窟时,有意识地考虑了刻经与造像题材的布局,或者纯粹为刻经而开凿洞窟。

2.二种类型刻经的目的各不相同。一型洞窟刻经主要考虑了与造像题材的关系,以适合僧俗念诵、禅观和理解佛教哲理。这与邺城佛教提倡念慧双举相适应。二型洞窟刻经则与北朝晚期末法思想密切相关。尤其是唐邕刻经为了护持佛法,保存经像,以备法灭而刊刻的。隋代刻经则与三阶教在邺城活动情况有关。

本文只涉及到邺城地区刻经洞窟。同一时期山东地区大量出现摩崖刻经,当是受邺城影响所致。但山东地区刻经似乎又有一些变化,完整经文很少,绝大多数是经文的片段,而且字体巨大。这种情况与唐邕刻经有明显差别,是否用末法思想来解释则需要我们作深入的研究。

后记:本人在进入博士后流动站之后,曾得到中国博士后科学基金会的资助。在论文撰写过程中,导师宿白先生在百忙之中悉心指导,使我受益匪浅,在此表示衷心的谢意。

注释:

[1] 《续高僧传》卷8《僧妙传》记载:“昔齐武平末,邺古城白马寺,此是石赵时,浮图澄所造”。《北齐书》卷12《琅邪王俨传》记:“邺北城有白马佛塔,是石季龙(石虎)为澄公所”。《高僧传》卷9《佛图澄传》(《大正藏》卷50)记石虎“於临漳修治旧塔”,佛图澄则居“邺城内中寺”,卒于“邺宫寺”。《出三藏记集》卷9《四阿含暮抄序》(《大正藏》卷55)记“余(道安)以壬午之岁八月,东省先师寺庙,於邺寺令鸠摩罗佛提执胡本,佛念佛护为译。”知邺城已有较多佛寺,且有译经活动。

[2] 《辩正论》卷3(《大正藏》卷52)记载:明元帝在“邺下大度僧尼”;太武帝“於邺城造宗正寺”;孝文帝“於邺都造安养寺,硕德高僧,四方云集”;孝明帝“於邺下造大觉寺”。

[3] 较重要的论文有丁明夷:《北朝佛教史的重要补正——析安阳三处石窟的造像题材》,《文物》1988年4期;李文生:《响堂山石窟造像的特征》,《中原文物》1984年1期;张惠明:《响堂山和驼山石窟造像风格的过渡特征》,《敦煌研究》1989年2期、3期;刘东光:《响堂山石窟的凿建年代及分期》,《华夏考古》1994年2期;冈田健:《北齐样式の成立とその特质》,《佛教艺术》第159号,1985年;曾布川宽:《响堂山石窟考》、《东方学报》第62册1990年。

[4] 涉及刻经的论文有马忠理:《邺都近邑北齐佛教刻经初探》,载《北朝摩崖刻经研究》,齐鲁书社,1991年;八木宣谛:《北齐の刻经につぃこ》,《印度学仏教学研究》,27-1,1978年12月。颜娟英:《河北南响堂石窟寺初探》一文注意到刻经与造像题材的关系,颇有见地。此文刊《考古与历史文化——庆祝高去寻先生八十大寿论文集》(下),台北,正中,1991年。

[5] 除上述地点外,赵立春、卢合亭《响堂山刻经及其书法艺术》(《文物春秋1992年1期)一文认为,鼓山东麓水浴寺石窟也有刻经,“刻经在第二窟内,为《法华经》,多磨泐残损”。按该窟窟内满雕佛像及供养人行列,并无可供刊经之壁面空间,又水浴寺东山瘗窟门外刻“武平四年岁次……卒于邺城之所,感夫妇之义,相敬之重,为造人中像一躯、法华经一部……丘垅颓灭,故凿石依□□……,陆景□”题记,但没有明确记述《法华经》是刻经还是写经,故此存疑。

[6] 《金石录》卷3著录《北齐造石经并记》天统四年六月,可能为此《涅槃经》。引自《金石录校证》,上海书画出版社,1985年。

[7] 《金石录》卷3著录《北齐唐邕造像碑》武平三年五月,或为《唐邕刻经记》。全部录文可参见水野清一,长广敏雄《响堂山石窟》,京都,东方文化学院京都研究所,1937年。

[8] 北齐武成帝皇建二年(561年)即位,河清四年(565年)传位年仅九岁的后主高纬,天统四年(568年)十三月卒于邺城。因后主年幼,实际上,从河清四年至天统四年,太上皇武成帝是朝廷的主宰者。故南洞凿于天统四年前,为武成帝当政时期。武成帝佞佛并不比文宣帝逊色,北响堂石窟作为皇家寺院,南洞之开凿很可能与武成帝有关。

[9] 《金石录》卷3著录《隋滏山石窟碑》上、下二块,即此。沙门道净为修定寺僧,隋开皇十年(590年)舍利函刻铭中记其人。见河南省文物研究所等编:《安阳修定寺塔》图版143,文物出版社,1983年。隋碑录文参见邯郸市峰峰矿区文管所、北京大学考古实习队:《南响堂石窟新发现窟檐遗迹及龛像》,《文物》1992年5期。

[10] 河南省古代建筑保护研究所:《河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟》,《文物》1988年4期。该所编《宝山灵泉寺》,河南人民出版社,1991年。

[11] 河南省古代建筑保护研究所:《河南安阳灵泉寺石窟及小南海石窟》,《文物》1988年4期。

[12] 杭侃学友曾调查和测绘了该石窟,详细资料尚待刊布。1993年笔者对石窟和刻经作了核查。

[13] 范寿铭:《河朔访古新录》(上海天华印务馆,1930年)卷1记:“香泉寺……寺前东壁为华严洞,内凿石佛,雕刻颇古。……洞外东北两崖摩崖到《华严》,品义全部惜已剥落,以书法审之,知为北齐时物。”陈汉章《齐香泉寺华严经摩崖碑》跋,亦认为是北齐《华严经》,载《缀学堂河朔碑刻跋尾》,非儒非侠斋丛书本。

[14] 《续高僧传》卷16《昙询传》。

[15] 马忠理等:《涉县中皇山北齐佛教摩崖刻经调查》、《文物》1995年5期,刊布了详细调查报告,可参阅。又前引马忠理《邺都近邑北齐佛教刻经初探》一文认为刻经应是北齐天保年间。并引《光绪·涉县志》卷1:唐王峧“山下旧有北齐时离宫,传载文宣皇帝高洋,自邺诣晋阳,往来山下,起离宫以备巡幸。于此山腰见数百僧行道,遂开三石室,刻诸尊像。”此条记载与北响堂常乐寺现存金正隆四年(1159年)《重修三世佛殿之记》相同,疑修志者将响堂山之记载附会于唐王峧娲皇宫。故天保年间论可能偏早些。

[16] 胡新立;《邹县北朝摩崖刻经调查与研究》,《北朝摩崖刻经研究》,齐鲁书社,1991年。

[17] 马忠理等:《涉县中皇山北齐佛教摩崖刻经调查》记《观世音菩萨普门品》“刻经部分高1.57,宽1.27米。但下面有1米高的经文只书丹而未镌刻完”可以说明该经在北齐末年所刻。

[18] 南窟南侧力士龛未完成,可以估计洞窟的开凿亦在北齐后期。

[19] 刘建华:《河北曲阳八会寺隋代刻经龛》,《文物》1995年5期。

[20] 二十五佛名刻于左侧角廊柱外面,同处还刻有“如来妙色身,世间无与等,无比不思议,是故今敬礼”偈语。前廊明间左侧廊柱已残毁,现存下半截,可见“……华佛、精进喜佛……决定毗尼”等字,知为三十五佛名,出自《佛说决定毗尼经》。该柱另有“善女人等一切众生悉有佛性非是……”之语。今查阅矢吹庆辉《三阶教之研究》(岩波书店,1927年)《七阶礼忏文》知“如来妙色身”之偈语是三阶教必诵的。二十五佛和三十五佛亦见于该文中。因此,至少可以推断廊柱刻经与三阶教有关。上述经文不见于《唐邕刻经记》,可知与唐邕刻经非同时期所刻。我怀疑,这是隋初三阶教在邺城兴起时所刻,详见第七章。

[21] 《大方广佛华严经》卷5,《大正藏》卷9。

[22] 水野清一、长广敏雄:《响堂山石窟》,图版10A,京都,东方文化学院京都研究所,1937年。此外,1、2窟龛的布局,亦可参照该书图7和图11。

[23] 普光法堂会共六品,即《如来名号品》、《四谛品》、《光明觉品》、《净行品》和《贤首品》。

[24] 水野清一、长广敏雄:《响堂山石窟》。

[25] 前引丁明夷:《北朝佛教史的重要补正一析安阳三处百窟的造像题材》。右壁—佛二菩萨即是《观经》中十六观的题材,关于右壁十六观题材之考释可参见李裕群:《有关安阳小南海石窟的几个问题》。待刊。

[26] 此偈语也发观于河南林县洪谷寺千佛洞外崖面,为北齐武平五年(574年)所刻。参见张增午:《林县洪谷寺千佛洞造像调查记》,《中原文物》1983年4期,图2。

[27] 此故事最早见于雕刻者为四川茂汶出土的南齐永明元年(483年)西凉曹比丘玄嵩造像碑,碑左侧面中间画面,群山中雕一立像,有肉髻,身似着短衣俗装,旁刻“诸行无常”偈。属单幅画面,参见袁曙光:《四川茂汶南齐永明造像碑及有关问题》,《文物》1992年2期。

[28] 此二幅浅浮雕早已剥离,现存美国弗利尔博物馆。参见水野清一、长广敏雄:《响堂山石窟》,图16。

[29] 前引颜娟英:《河北南响堂山百窟寺初探》。

[30] 山西省博物馆藏北齐武平二年(571年)造像碑,题名为“辛卯年邑主藩百年等造十六王子龛。”碑四面开龛,共计十六佛。可知十六佛题材在北齐比较流行。参见水野清一,日比野丈夫:《山西古迹志》,图版十二、26、27、29,京都大学人文科学研究所研究报告,1956年。

[3l] 刘慧达《北魏石窟的“三佛”》(《考古学报》1958年4期)一文对《法华经》与三世佛之关系作了分析和论证,可参阅。

[32] 非常有趣的是,隋文帝乳名叫那罗延。据《续高僧传》卷26《道密传》记载,文帝生于大统七年(541年)。神尼智仙“遂名帝为那罗延,言如金刚不可坏也”。三十五佛释迦居首,第二佛金刚不坏佛。隋开皇时,三阶教流行于长安,其中是否有些缘故?

[33] 前引丁明夷《北朝佛教史的重要补正——析安阳三处石窟的造像题材》详细论述了大住圣窟卢舍那、阿弥陀、弥勒三尊主佛、三十五佛、七佛以及《五十三佛名》、《二十五佛名》、《三十五佛名》等经都与信行所撰《七阶佛名》相合,灵裕开凿大住圣窟受到了三阶教的影响。这里需要补充的是大住圣窟还有《七阶礼忏文》,为三阶教徒常诵之忏悔文。因此,不仅仅是灵裕开凿大住圣窟受到三阶教的影响,而且有可能三教徒在这里活动频繁所致。详见第七章。

[34] 参见刘慧达:《北魏石窟与禅》,《考古学报》1973年3期。

[35] 范寿铭、顾燮光:《河朔访古新录》卷1,记县西北三十五里霖落山香泉寺,“碑志称北齐稠禅师建。元王协一《重修香泉寺记》云稠禅师游方飞锡太行中建寺三十六,同日谛构而成。”笔者调查时看到唐代石塔上宋崇宁四年(1105年)游人题记,云来此”仰稠师塔”。据《续高僧传》卷16《昙询传》记载,昙询年二十二(537年)游至白鹿山北霖落泉寺,逢昙准禅师而出家,后又“承僧稠据于苍谷,遂往问津。”不管该寺是否为僧稠所建,但这是禅僧习禅之处是没有问题的,而且又有僧稠弟子昙询在此,有与僧稠有某种关系。

[36] 参见《续高僧传》卷8《道凭传》。

[37] 刘慧达:《北魏石窟中的“三佛”》,《考古学报》1958年4期。

[38] 般若之学盛于萧梁。《大唐内典录》卷4(《大正藏》卷55)记梁武帝撰《摩诃般若波罗蜜子注经》五十卷或一百卷,“以八部般若是十方三世诸佛之母,能消除灾障、荡涤烦劳。故采众经,躬述注释。又亲讲读,冀藉兹胜福望得展思慕。”《般若经》除能消除灾障之外,又能延年益寿。《续高僧》卷5《智藏传》记梁开善寺智藏因”《般若经》力得倍寿矣。……於是江左道俗,竞诵此经,多有徵应。”这是佛教徒为弘扬般若而演化出般若学的种种神力,以吸引僧俗信徒。这与南响堂所刻表现性空理论的节选经文不能相提并论。

[39] 王壮弘:《增补校碑随笔》,为杜照贤等十三人造像,阴刻高王经,上海书画出版社,1981年。按西魏大统十三年即东魏武定五年。该年东魏丞相高欢死,侯景叛入西魏,西魏趁机攻占东魏颖州等四州,禹县属颖州亦为西魏占领,故造像碑所刻为西魏纪年。又洛阳古代艺术馆:《洛阳魏唐造像碑摭说》(《文物》1985年4期)发表该馆所藏一件北朝刻经碑,无纪年。根据所刊拓片,可知该经为北魏正光年间菩提流支所译《佛说不增不减经》一卷(《大正藏》卷16)。

[40] 范寿铭、顾燮光:《河朔新碑目》卷上。

[41] 常盘大定、关野贞:《支那文化史迹》解说第五卷,法藏馆,1939年。有东安王娄睿题名。《八琼室金石补正》卷21又记录泉寺有《佛会说发愿文及大乘妙偈碑》,额题“佛□心□大乘妙偈刊石千记怖见闻益法住”十八字。文物出版社,1985年。佛会说即指华严八会。故此碑亦属华严。

[42] 河北省文物局古建调查组:《涉县古建筑调查纪略》,《文物春秋》创刊号1989年1、2期合刊,二碑现藏于涉县娲皇宫文管所,石塔也存于该所。

[43] 山东、山西亦存东魏至隋石刻经碑数通。山东曲阜原藏东魏天平四年(537年)造像,舟形背光背面刻有《金刚般若波罗蜜经》节文。该造像现藏日本东京大学文学部,参见大阪市立美术馆:《中国の石仏——庄严なゐ祈ん》图版解说107,1995年。《八琼室金石补正》卷20记山东泗水泉林存《大齐乡老举孝隽修罗之碑》,北齐皇建元年(560年),碑阴刻《维摩经·见阿闷佛品》。拓片可参见常盘大定、关野贞《支那佛教史迹》一,图版109(1),东京,佛教史迹研究会,1926年。端方:《陶斋藏石记》卷12也有著录。山东巨野现存北齐河清三年(564年)《大方广华严十恶品经》碑。此碑常盘、关野《支那佛教史迹》一,图版109(2)有著录,云存泗水县石佛寺,并推测碑文可能为《大般涅槃经》。经李静杰学友查考为《华严经》。现藏于汶上县文管所的水牛山北齐《文殊般若碑》,参见王思礼、赖非:《中国北朝佛教摩崖刻经》,刊于《北朝摩崖刻经研究》,齐鲁书社,1991年。《八琼室金百补正》卷24载开皇九年(589年)汶上县《章仇禹生等造像碑》,刻有《佛在金棺上嘱累经》。《光绪·山西通志》卷98记载光绪十年(1884年)绛州龙兴宫出土北齐河清三年(564年)佛经残碑。中华书局点校本,1990年,上述地区经碑的出现大体与邺城地区相当,或应是受邺城影响所致。

[44] 汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,中华书局,1983年。

[45] 《续高僧传》卷21《慧光传》。

[46] 《续高僧传》卷8《法上传》。

[47] 《续高僧传》卷1《菩提流支传》。

[48] 据《续高僧传》卷9《灵裕传》云:“宝山一寺,裕之经始,娄睿为施主,倾撒金贝。”

[49] 《续高僧传》卷21《慧光传》称慧光“四分一部,草创基兹”。

[50] 参见《续高僧传》卷16《僧达传》:卷8《道凭传》;卷7《安廪传》;卷8《昙遵传》。

[51] 《续高僧传》卷19《僧邕传》称“稠公禅慧灵通,戒行标异。”可知僧稠义学修养很高。

[52] 僧贤无传,小南海中窟外壁有其题名。据《续高僧传》卷20《僧伦传》记载,僧伦从云门寺僧贤统师、珉禅师出家,学四念处,诵法华经。又卷26《法楷传》记载,法楷依相京贤统为弟子,师习涅槃,通解义文,可知僧贤通《法华》和《涅槃》。其余弟子参见《续高僧传》卷17《智舜传》:卷22《智旻传》:卷19《僧邕传》。

[53] 参见《续高僧传》卷21《慧光传》;卷8《道凭传》。二传中均有往生西方的记载。

[54] 参见《续高僧传》卷9《灵裕传》;卷8《慧远传》。

[55] 据明成化《山西通志》卷五、嘉靖《太原县志》卷一记载,北齐天保七年宏礼禅师建童子寺,依山镌世尊像,高百七十尺。又圆仁《八唐求法巡礼行记》卷三记载;“冀州僧宏礼禅师来此山住,……有弥陀佛像出现,三晋尽来敬礼,多有灵异。……遂造此寺,因本瑞号为童子寺,敬以镌造弥陀佛像。……跌座之体高十七丈,阔百尺,观音、大势至各十二丈”(参见白化文等:《入唐求法巡礼行校记》,花山文艺出版社,1992年)。知童子寺大像为阿弥陀佛、观世音、大势至,且当地敬信者甚众。《辩正论》卷3记隋炀帝“傍龙山作弥陀坐像,高一百三十尺。”童子寺大佛现存遗迹尚能辩其形,笔者曾作考察,资料待刊。

[56] 李静杰:《关东地区北朝造像碑的分期与分区》,北京大学考古系,1992年硕士论文。这一时期造像碑有许多作为主龛形式出现的无量寿佛。

[57] 《续高僧传》卷29《兴福篇》记载:“又高齐定州观音瑞像、及高王经者。昔元魏平定州募士孙敬德,于防所造观音像。及年满还,常加礼事。后为窃贼所引,禁在京狱,不胜拷掠,遂妄承罪,并处极刑。明旦将决,心既切至,泪如雨下,便自誓曰,……梦一沙门教诵观世音救生经,经有佛名,令诵千遍得免死厄。德既觉已……有司执缚向市,且行且诵,临欲加刑,诵满千遍,折刀下,折为三段,……怪以奏闻,丞相高欢,表请免刑,仍敕传写被之于世。所谓高王观世音是也。”

[58] 梁昭明《文选》卷59《头陀寺碑》李善注引昙无谶浯。

[59] 北齐慧思《南岳思大禅师立誓愿文》,(《大正藏》卷46)则记:“释迦牟尼说法,住世八十余年,导利众生化缘,既讫便取灭度。灭度之后,正法住世迳五百岁。正法灭已,像法住世,迳一千岁。像法灭已,末法住世,迳一万岁。我慧思即是末法八十二年,太岁在乙未(515年)十一月十一日,於大魏河南豫州汝阳郡武津县生。”按此则五世纪前期已进入末法时期。

[60] 本传所记译经年代或有误,按道朗《大涅槃经序》云,昙无谶自天竺经西域,先至敦煌,沮渠蒙逊“会开定西夏,斯经与谶自远而至。”此即未详作者之《大涅槃经记》(《出三藏记集》卷8)所云:“有天竺沙门昙无谶,广学博见,道俗兼综,游方观化,先至敦煌,河西王宿植洪业……西定敦煌,会遇其人,神解悟识,请迎诣州,安止内苑,遣使高昌取此胡本,命谶译出”。蒙逊西定敦煌为玄始十年(121年)正月事,《资治通鉴》卷119记宋永初二年(421年)正月“河西王蒙逊帅众二万攻李恂于敦煌……屠其城”。则昙无谶译 《涅槃经》之始为玄始十年,而非玄始三年。

[61] 上述二塔可参见王毅:《北凉石塔》、《文物资料丛刊》第一辑,文物出版社,1977年。

[62] 《高僧传》卷2《昙无谶传》。

[63] 凉州石窟的开凿固然与北凉重禅有关,但未法思想也是不容忽视的因素。唐道宣撰《集神州三宝感通录》卷中(《大正藏》卷52)云:“凉州石崖塑瑞像者。昔沮渠蒙逊以晋安帝隆安元年(397年)据有凉土三十余载,陇西五凉,斯最久盛。专崇福业,以国城寺塔,修非永固,古来帝宫,终缝煨烬,若依立之,效犹斯及。又用金宝,终被毁盗,乃顾眄山宇,可以终天,于州南百里,连崖绵亘,就而斫窟,安设尊仪,或石或塑,千变万化。”凉州石崖即今武威天梯山石窟。开窟年代约在沮渠蒙逊自张掖迁姑臧之后(412年),到蒙逊去世前(433年)。这一时期正是昙无谶受蒙逊重用,翻译《涅槃经》之时。因此,凉州石窟的开凿在某种程度上受到了末法思想的影响是有可能的。

[64] 大村西崖《支那美术史雕塑篇》有录文和拓片,东京,佛书刊行会图像部,1915年。

[65] 水野清一、长广敏雄:《云冈石窟》第八卷,图版解说31,京都大学人文科学研究所,1953年。

[66] 水野清一、长广敏雄:《龙门石窟の研究》,座右宝刊行会,1941年。

[67] 以上二卷参见宿白:《东阳王与建平公(二稿)》,《敦煌吐鲁番文献研究论集》,北京大学出版社,1987年。

[68] 以上三卷俱录自池田温:《中国古代写本识语集录》,东京大学东洋文化研究所,1990年。

[69] 此据上海古籍出版社1991年影印宋碛砂藏本。《大正藏》卷52《广弘明集》,文字上与宋本略有出入。

[70] 《集神州三宝感通录》卷下(《大正藏》卷52)记:“幽州沙门释智苑(即静琬)者,有学识,思造石经,缄于西南山岩,以备法灭之护也,隋大业中,初构石窟,四面镌之。”唐临:《冥报记》卷上(《大正藏》卷51)亦记其事。可知云居寺刻经也是末法思想影响的结果。

[71] 该教命运多舛,往往被佛教正统派视为异端,隋代晚期以后受到统治者不断废除和打击,终于在绵延三百年后消亡了。关于该教的研究,以日本学者矢吹庆辉《三阶教之研究》(岩波书店,1927年)最为详实。作者利用敦煌文书、石刻碑铭中有关信行的材料,对三阶教的历史、信仰等问题作了全面深入的研究。

[72] 参见《三阶教之研究》第一部《三阶教史》中所附《信行碑考》一节。

[73] 《续高僧传》卷16《僧稠传》。

[74]

前引《宝山灵泉寺》。

[75] 慧休塔铭参见《宝山灵泉寺》。塔铭所记事迹与《续高僧传》卷15《慧休传》有出入,可互补。

[76] 《宝山灵泉寺》。

[77] 《宝山灵泉寺》。该书录文颇多谬误,此录文参考笔者调查笔记。

[78] 《宝山灵泉寺》。

[79] 《宝山灵泉寺》。

[80] 敦煌文书P2412,《三阶佛法密记》卷上。见《三阶教之研究》、《别篇》75-76页。

[81] 参见《三阶教之研究》。

[82] 参见《三阶教之研究》、《别篇》。

来源:《考古学报》1997年第4期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000