罗丰:关于中国考古学所谓定位问题的思考

在考古工作日益受到媒体关注的今天,考古学家们则不约而同地想到考古学的定位,这个问题的复杂性实际上并不亚于“考古学是什么”之类的命题。考古学界内部由于每个人的学术背景不同,训练不一,所持有的观点明显的存在着认识上的不一。仅以学科设置而言,北京大学、吉林大学等的考古专业原设于历史系,中山大学、厦门大学则有与国外同类的倾向,考古专业设在人类学系。当然,我们提出考古学内涵在认识上的不一,并非一定要评价某种研究取向之优劣,而希望探究产生这种差异的历史渊源,进而对中国考古学的定位有一些个人化的思考。

一门学科的理论是其生存或排他性的依据,处于学科的核心地位,考古学也没有例外,这是一个不争的事实,考古学家在处理材料时的方法、观点无论自身承认与否,实际上都是具有某种理论背景作为支撑。考古学虽然由其所研究的对象界定,但其理论的产生却有着深刻的哲学背景,考古学理论、方法的诞生与19世纪当时流行的思想潮流密不可分。当时进化论的观点充斥着整个思想界,物种的变化取决于选择的需要,由低级向高级演进,人类学家用此来解释人类社会简单向复杂的变化。摩尔根研究了现存的一些原始民族文化,在此基础上将人类社会进程确定为蒙昧、野蛮、文明三个阶段。恩格斯也遵循了同样的进化模式,提出了阶级社会发展的著名论断。稍早些时候,丹麦考古学家C·J·汤姆森(C·J· Thom sen)用演进的思想来解释器物质地变化规律,创立了人们使用至今的石器、铜器、铁器三阶段学说,器物类型学得以确立,近代考古学由此诞生。20世纪初,实用主义在社会科学领域占居统治地位。面对不断多样性人类发展中的新材料,为反对进化论预先设置的人类进化架构,所谓的历史独特学派( school historical par ticularist)采用经验主义的作法,认为每一个民族都有独特的历史文化,要找出人类发展的统一进程是困难的,甚至是不可能的。人类学、考古学家在20世纪初奉行的理论是传播论( diffusionism),他们的见解是文化永远不能独自创造,借鉴是产生文化变异的基本途径,即所谓一元文化论,强调传播的作用,认为全世界的文化都是由几个大文化区传散出去的。这时国际考古界才与中国学术发生了联系,一些专业或业余的考古学家安特生、桑志华、德日进及步达生、步日耶等陆续来中国进行调查发掘,他们基本上都是传播论的奉行者。瑞典考古学家蒙特利乌斯等甚至认为,所有欧洲文化都是以古代东方文化为基础发展起来的,即所谓“来自东方的曙光(Ex Criente Lux ),”有人将这一概念讥讽为“东方的幻觉”。布勒、德日进、步日耶等当时一流的学者在1928年出版《中国的旧石器时代》(Le paleolithigue dela Cline)一书法文本的序言中讨论了东方曙光论。对于他们在中国的来意虽不可妄加揣测,但这种学术的思想背景是我们不得不注意到的。

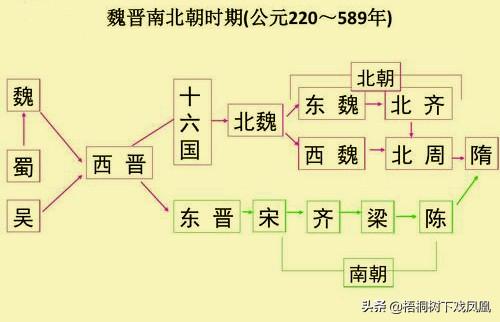

受西方学术思潮的影响,清末民初的中国学术群体中纷纷出现一些新的学术观点,用新概念来诠释中国人最为关心的历史问题成为一种时尚。以顾颉刚为首的“古史辨派”最为引人注目。很快人们发现,疑古派的“层累说”住往看到典籍相互矛盾的内容,就轻率地把许多古代传统说经指证为后世作伪,甚至全面抹杀其价值,犯了以史料之没有,就断定史实之全无的谬误,在方法学即所谓“默证”。原本属疑古派的傅斯年从欧洲游学回来之后创办了中国历史上一个重要的学术机构——中央研究院历史语言研究所,开始了重建古代科学的傅斯年革命,延揽李济、董作宾、梁思永等,中国人自己的考古学由此而生。在安阳殷墟开始长达10年15次的发掘,几片小小的甲骨,一下子激活了几千年前的商代谱系,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”成了响亮而诱人口号。对于安阳殷墟在中国考古史上所扮演过的重要角色,有人做过另一番推测——“假如这个第一次大规模的由国家执行的持续发掘是对一个史前的遗址,那么一个主要以社会科学为取向的考古学的独立分支就可能在中国诞生”。假设虽然十分有趣,但恐怕仍然不是问题的症结。人类学倾向明确的旧石器考古在中国的兴起并不算晚,甚至要稍早于殷墟发掘,有中国人参加的由新生代研究室主持的周口店遗址发掘,取得了令国际人类学界震惊的成绩,仍然没有对史语所的研究取向产生任何方向性的影响。这样问题只有一个解释,确定安阳殷墟作为第一个有计划的长期发掘目标是一个处心积虑的选择,而不是随机状态。“五·四”运动伴随着新文化运动的兴起,其领袖人物都在研究历史,具体的是中国历史,历史学得以空前发达。当中国古老传统受到虚无化挑战的时候,民众关心自身过去的情绪高涨,傅斯年不满现状的寄希望于地下材料。当这个机会来临的时候,以傅斯年、李济为代表的学术先驱毅然坚定的选择考古学必须在大历史学的框架内讨论问题的研究取向。安阳殷墟差不多是中国学术界找回自信的开始,也埋下了受西方考古人类学界诟病的种子。在安阳殷墟发掘的以后50多年间,中国海峡两岸的考古学界主要领导人李济、董作宾、梁思永、高去寻、石璋如、尹达(即刘曜)和夏鼐几乎都有殷墟背景。一个学科的发展,存在的理由有时也非常简单,其尖端人物的使命感使学科得以扩张,学生们则传承其研究方法、内容,学科本身在精神上圈地时,功利的内容即得以建立,中国考古学经历的正是一个发展、稳固、研究取向反映创立者意愿的过程。

与此同时,西方的考古学则在试图摆脱古器学的阴影下走的更远。美国人类学家斯图尔德提倡生态人类学( eco logica I anthropology)将人类社会和文化视为特定环境条件下适应的产物。他们关注人口问题,强调人口的压力,会迫使人们移动,从而决定群体对环境的适应。5、60年代以后伴随着新考古学的崛起,人们关心的材料逐渐由静态转向一个动态模式下运行。可以在很大程度上反映文化、社会、环境间的相互作用,在时空传播内被看作是一个整体。聚落形式、人口问题、社会构成等研究领域得以迅速拓展,关乎普通民众生存的种种问题都成为研究主题。8、90年代考古学关怀的范围更为宽泛,理论和问题一样的繁杂。

40年代以后的中国考古学界与国际主流学术界产生相当的隔膜,缺乏规模交流,对新兴理论了解不多,所沿用的仍然是史语所早年所倡导的方法。那么中国人是否持着张过时的旧船票,准备登上21世纪新学术的巨轮呢?问题恐怕没有那么简单。傅斯年的A ltertunwis senschaft 从根本上反对单一路线发展的研究法,注重对相关事物综合性、结构性的理解,是他关心问题的核心。李济是傅学术思想在考古学上的实践者,他曾归纳7类材料作为可资重建古史的方法,杜正胜用现代学术界眼光总结为生态学、民族学、考古人类学、狭义历史学4大门类,单就时间和空间范围似比新考古学悠远辽阔。他们所思考的问题,应该说是当中国传统文化与西方现代思想产生矛盾冲突后,中华民族的应对策略,以此为基点来讨论学术的思想,恐怕不是当代每个学者所能够理解的。人文学科的性质决定了只有在继承的基础之上,才有所谓的创新,不是每个时贤都可以轻易的越过前贤所留下的思想高峰,这使我想起了《圣经》中的一句话——“敬畏耶和华是知识的开端”,更有意思的是这些思想多少年以后不仅没有消弭,而且获得了强有力的传承。以张光直在东西方考古学界的影响力,是任何一个单做东方或西方的考古学家所不能比拟的,在台北举办中国考古学与历史学整合会议上的《对中国先秦史新结构的一个建议》中,他历数要研究先秦史的种种材料,并称随着学科的发展,其结构还要随时修改,视野宽广,立意高远,为一般人所不能企及。

虽然西方某些人可以将有历史学倾向的考古学者,讥讽为“有历史癖的考古学家”,但是这种以研究取向划分研究人群的作法却显得相当武断,他们割裂了一个学科的传统,以自己的背景训练作为学术共同的价值取向。中国考古学选择的历史学取向,其实也是由材料本身决定的。在中国做田野发掘正像有人所描述的那样:一铲子下去,非经过宋唐汉周各层,而无法达到新考古学所赖以建立理论的史前阶段,硬叫中国考古学家不关心这些历史问题也是不现实的。我们不能够脱离理论所产生的背景来看问题,新考古学在新大陆所引起的共鸣,并不是在旧大陆做考古的都能够理解并付诸实践的。其实,受到西方人诟病的中国历史考古学的诸多问题,并不独限于中国,在旧大陆做历史时期考古,实际上都会面临一个文献问题,只是中国因为文献多而且情况复杂,要处理的问题更突出而己。西方所渭的古典考古学( Archaeology Classi cal),主要研究环地中海地区历史考古,其对象是希腊、罗马时期,当然也要面对类似的问题。西方考古界的这种学科内部差异,中国考古界也并非没有注意到,80年代初夏鼐先生在日本的一次讲演中曾经解释到:中国史前考古与历史考古的“整个历史过程应视为一个整体,不能截然分开,欧美考古学由于历史上的传统关系,在大学中把二者分属与两个或更多的学系中”。中国考古学研究的内容,并非西方考古人类学所能全部覆盖的。

当然,目下中国考古学需要提升自身的学术水准,以关心器物为主的考古学内容要受到拓展,尤其是在田野资料的获取角度、方法上应该详尽系统化,以凸现自身学科特征,避免沦为狭义历史学的附庸。正如人们所认知的那样,获得知识渠道并不是单一的,如果渠道惟一化必然导致学术上的教条主义泛滥。像生物的多样性保证世界生态平衡一样,学术理论的多元化也是保持考古学繁荣的惟一保证。技术国际化的目标也是不可忽视的重要一环。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0004

- 0000