晁福林:从精神考古看文明起源研究问题

在探寻中华文明起源问题时,对于精神方面内容的研究具有重要意义。从历史的角度看,每一种事物和现象无不有其自己的萌生和发展的历史。在上层建筑领域里,家庭、私有制和国家等无不如此;在经济基础范围内,各类生产技术、各种生产方式亦无不如此。这些内容,特别是物质层面上的内容往往可以而且必须用考古学的方法进行研究。那么,精神层面呢?可以说,人类精神的萌生与发展的历史,也可以用考古学的方法进行探讨。本文仅就如何运用精神考古来分析中华文明起源的一些问题,提出浅见。不揣浅陋,率而操觚,供专家参考。

一、精神考古的定位与意义

广泛意义上的考古学首先应当是物质文化层面上的考古。这是整个考古学工作的入口和主要阵地。大量遗址、化石、器物的发现与研究,是考古工作者最常见的研究资料。只有通过对这些资料的分析、断代和研究,才能由此接近这些资料存在的历史时代,揭示出那个时代的社会历史面貌。所以说,如果离开了物质文化层面,没有大量的物化资料,“考古”便无从说起。这是考古工作最基本、最大量的内容,可以说它是考古的最基本的层次。其次是社会结构与制度层面上的考古。这可以说是通过考古来认识历史时代的必不可少的阶梯。例如,大量祭器的形制组合研究,可以揭示某一时代的祭祀制度的情况,新石器时代的居住遗址往往就是当时社会组织结构的见证。通过这些考证与研究,古代的各种礼制及社会组织情况才会有“二重证据”的确切说明。

广泛意义上的考古学还应当包括精神意识层面上的考古。人的最本质的特征在于它具有主观能动的精神意识形态(注:精神与思想二者既有密切联系,又有一定区别;其密切联系在于二者都离不开人的思维活动。精神指人的意识、思维活动和一般心理状态,亦指宗旨和意义。思想本质上是指人对于客观外界的思维活动。精神与思想的区别主要在于思想侧重于动态,而精神则侧重于静态。简言之,思想是流动的河,精神是耸立的碑。本文正是从这个区分出发,提出精神考古这一命题的。)。走出动物界的“人”与动物的本质区别,正在于有了意识思维,有了精神活动,而在其他方面与动物界的区别并不明显。人们常说,考古研究应当透过现象看本质,那么,精神层面上的考古尤其直指本质。考古研究最终要趋向于对于人的研究,特别是对于人的精神意识的研究。人是自然存在物、社会存在物与精神存在物三者的统一体,人的社会属性和精神属性不仅是人走出动物界的关键特征,而且也是由蒙昧、野蛮走向文明的重要特征。我们应当既见“物”又见“人”。这是因为,历史是由“人”来创造的,文明时代是由人来开启的,社会的进步是由人来推动的。研究历史,理所当然地要更多地关注“人”的因素。在我们的考古研究中要努力透过物质文明的表征看到人的精神。

法国20世纪著名思想家米歇尔·福柯在其名著《知识考古学》中虽然力图以考古学的方法梳理人类知识的历史,但他却竭力将考古学与人类精神意识形态的研究截然区分开来,认为“考古学的描述却恰恰是对思想史的摈弃,对它的假设和程序的有系统的拒绝,它试图创造另外一种已说出的东西的历史”。他认为,考古学与思想史的研究相区分的关键之点在于,“考古学不试图重建人们在说出话语的一瞬间的所思、所愿、所求、所感受、所欲的东西”(注:米歇尔·福柯:《知识考古学》,谢强、马月译,三联书店1998年版,第176~178页。)。福柯的这个说法,实际上是指绝对的物质文化层面上的考古学,而不是我们所说的广泛意义上的考古学。真正的考古学不仅不是对于精神意识形态的“有系统的”“摈弃”和“拒绝”,而应当是“有系统的”接受和融会,并且将其定位于考古学的相当重要的位置之上。

精神考古研究的题中应有之义之一,就是对于人类思维方式的研究。早期人类的思维方式,虽然有了理性思维的萌芽,但感性思维还占据着主导地位。这种思维,专家称之为“原始思维”、“原逻辑思维”。对于原始思维做出开创性研究成就的是法国人类学家列维·布留尔。他的《原始思维》一书详细地考察了原始思维的特征,揭示出原始思维中的“互渗律”等思维规律(注:关于“互渗律”,布留尔说,“在原始人的思维的集体表象中,客体、存在物、现象能够以我们不可思议的方式同时是它们自身,又是其他什么东西……它不是原逻辑的,也不是非逻辑的。我说它是原逻辑的,只是想说它不像我们的思维那样必须避免矛盾。它首先和主要是服从于‘互渗律’。具有这种趋向的思维并不怎么害怕矛盾(这一点使它在我们的眼里成为完全荒谬的东西),但它也不尽力去避免矛盾”(参见列维·布留尔《原始思维》,商务印书馆1981年版,第70~71页)。概言之,“互渗律”的主要特点在于:一是在思维中主、客体不分;二是思维过程不忌讳矛盾。)。但是,他所采用的材料基本上是欧洲传教士及一些人类学家的调查报告。这些材料大多属于人类学、民族学的范畴,真正通过考古发掘得到的考古材料则基本上没有涉及,这不能不说是一个重大的缺憾。笔者以为,按照我们关于精神考古的理念,恰恰可以通过考古研究来弥补这一缺憾。关于原始思维的研究不仅是人类学、民族学研究的重要领域,而且也应当是考古学的一个重要阵地。

二、早期人类思维方式演进的轨迹及特色

人类思维方式的进步,一般说来是由感性思维向理性思维的迈进。对于这一进程的研究,是精神考古的重要内容,特别是对于研究从猿到人的演进过程以及人类由野蛮时代进入文明时代的历史,有着积极意义(注:关于“文明”的定义,中外学者的认识歧异处颇多,本文取物质文明与精神文明二者合一的认识。进入文明时代的物化表现是多方面的,但并非文明时代的全部内涵。在文明探源的研究中,在物化表现的背后的人的精神状态,是应当特别引起重视的内容。)。

人类思维方式的演进在其早期阶段,是以由原始思维转向作为文明时代思维方式标志的理性思维为基本特色的。我们可以将早期人类思维的演进划分出三个阶段,即蒙昧——混沌——理性。

原始思维是以感性思维为主要特征的。感性思维是思维的低级形态,直观性、形象性为其特色。缺乏逻辑的、理性的、抽象的认知,这是它处于低级阶段的主要原因。原始思维中缺乏对“概念”的分析,它所认识的事物没有必要的界限区分。在原始思维中,事物都是无差别存在着的。法国社会学家爱弥尔·涂尔干指出:“人类心灵是从不加分别的状态中发展而来的。”(注:爱弥尔·涂尔干:《原始分类》,汲喆译,上海人民出版社2000年版,第5~7页.)这种状态可以用“蒙昧”一词表达。早期人类思维方式的演进,经历着形象——抽象——形象——抽象不断反复的过程。初期人类的思维水平与婴儿早期的水平应当是大体相当的。西方的结构主义精神分析学家,通过相关的研究接触到了这一问题。法国学者拉康就曾在弗洛伊德学说的基础上提出,人类认识史上有一个“镜像阶段”。这个阶段,即婴儿的6个月到18个月的时期,婴儿从镜子中看到自己,感到非常快乐,开始有了模糊的“自己”的概念。这个阶段结束于婴儿能够说话的时候,婴儿已经开始有了自己的内心情感世界,已经开始对外界进行认知。半岁到一岁半的婴儿处于模糊的认知阶段,与人类的原始思维有着某些相似之处。这应当是研究原始思维时所应当注意到的重要现象。那么,半岁之前的婴儿,其认知水平不能不说是处于蒙昧阶段。

蒙昧思维处于无知状态,到了对外界事物和自身有所认知的时候,才进入混沌阶段。在这个阶段,简单的原始分类开始萌生。有了分类也就出现了概念,“人类心灵是从不加分别的状态中发展而来的”(注:爱弥尔·涂尔干:《原始分类》,第5页.在这部书中,涂尔干将最不开化的部族的普遍精神状态,称为“心理混淆”,“在那里,个体本身失去了他的人格;在他、他的外部灵魂以及他的图腾之间,根本没有区别”(参见爱弥尔·涂尔干《原始分类》,第6页)。按,所谓“失去了他的人格”的提法,似乎不太确切。这时候的人尚未有人的主体意识,如果说尚未获得其人格,可能会更恰当些。),一旦产生了作为认识事物基础的概念,心灵就会感到一种分析与分类的需要。这时候人们就将开始走出思维的蒙昧状态。但这个时候距离人类的理性思维还有很长的路要走。刚刚走出蒙昧思维状态的人,其思维还是“心理混淆”、“混沌不清”的。笔者以为这个状态不妨用“混沌”一词表示,它是一种蒙昧初开、理性思维因素缓慢成长的状态。

对于这种思维状态的理解,也许可以帮助我们考察“图腾”这种原始文化的实质。过去人们多将图腾理解为氏族及其酋长的名称,或是主要食物(包括动物和植物)的名称。也有的心理学家将其理解为怀孕妇女的幻觉或者是父亲的替身。其实,我们如果用原始思维的观念来分析,似乎可以推测,图腾应当是混沌不清的思维表现,“图腾”一词源于北美印第安人的方言,原意是“他的亲族”。按照“互渗律”,这种“亲族”观念已经是比较进步的混沌思维。某种动物、植物或自然物就是他们集体中的一员,是他自己的“亲族”,说明此前这些动物、植物或某种自然物就是他自己。专家或以为它是把自然对象人格化的结果,实际上是拔高了原始思维的认知程度。

进入文明时代,人类思维已经是理性思维占据主导地位。理性思维是区别于原始思维的一种新思维,它不排斥感性思维,但更能够进行逻辑思维,是人类智慧发展的高级阶段。理性思维是能够认识事物本质和规律的抽象思维,是合理的、自觉的、合乎逻辑的思维。走出原始思维状态能够进行理性思维的“人”的出现,应当是文明时代的本质特征。原始时代的人虽然也在进行劳动实践,但在很大程度上是不自由的,其思维的深度与广度有着很大的局限性。而在文明时代,人们已经进行着理性思维,可以更好地进行劳动和社会实践。

下面我们可以探讨早期人类思维的一些主要特色。人类思维方式的演进,有其相对独立性。思维方式的进步理所当然地与社会生产劳动、社会结构形式等有密切关系,但它又具有主观能动性,与现实社会保持相当的距离,并不总是像镜子反映影像那样直接。思维有自己的进程,它可以受制于实践,也可以在一定范围和一定程度上超越实践。从广义的劳动概念看,思维本身就是一种劳动方式——脑力劳动,所以,它理所当然地属于人类劳动实践的范围。总之,思维既受经济基础及社会结构面貌的影响,又具有自己相对的独立性。这一特色可以称之为思维的独立性。

在人类的所有活动中,思维活动是最为迅捷的。对于蒙昧时期的人类思维过程,我们知道得极少。我们可以推测,在漫长世代的思维实践中,思维的灵活状态已经萌动。这一状态到了混沌时期,已经有了较多的表现。我们现在见到的上古岩画多属于野蛮时代,而这正是思维发展过程的混沌阶段。这些岩画的内容多缺乏内在的系统连贯性,一个一个的形象忽然这样,忽然那样,其间看不出任何逻辑联系。例如,江苏连云港将军岩上有一幅岩画,这幅岩画上面刻画有十几个只有双眼形的形象,类似人首形。有的额部刻有网状纹,大多数的眼部周围有像猫眼那样的长睫毛,呈放射状态向外展开,在口的部位也有放射状的长须。此形是人首,抑或是虎(猫)首形,尚难确定。有的人首形非常简化,只剩下两只眼睛的形象,甚至有的只用三个小点代表人的眼与口,还有的省略了双眼形,只余上竖的长发及呈倒三角形的人面状。整个岩画,虽然今天看来十分神秘,但它还不能算是当时的人对于神灵的描摹。笔者以为它只是表现了处于混沌状态的人的模糊不清的思维,人、猫不分的形象所展现的是当时人们缺乏概念分类的情况。如果用现代人的眼光,此幅岩画很可能被命名为“闪烁的眼”之类的名称,并且加以深奥的联想,对其进行诠释,我以为这是大可不必的。因为当时的观念很难用今天的眼光进行再现。也许当时的人什么都没有想,他就是认为自己就是猫类的动物,并不是自己“变成”了猫类的动物。我们看到的这幅岩画,有人与猫形象的重合,这并不是现代人所理解的两个概念的重合。其实,在那个时代,这两个概念很可能是同一的,所以,并不能称之为“重合”,因为它原本尚未分开。这幅岩画,与布留尔在《原始思维》一书中提出的原始思维的首要特点——“互渗律”——即概念的混沌不分,是完全一致的。仰韶文化时期陶器上的著名的“人面鱼纹”表现了人面与鱼的形象的同一,与这里的人,猫的同一,二者有异曲同工之妙。再如,台湾高雄县茂林乡孤巴察娥有一幅岩画,这幅岩画中各种形象杂乱无章地混合在一起,大大小小的多重圆环占据着画面的主体部分,其间还有若隐若现的双臂上扬、双腿拱立的人的形象,有的人首形类骷髅,有的只是几个小点。这幅画虽然类似于现代人的朦胧(或者隐形)画作,但与现代人的观念却大有不同。笔者以为它只是早期人类混沌思维的表现,不可求之过深。原始思维的跳跃,说明当时尚未有思维的逻辑出现。思维的逻辑,只有在长时期的思维实践之后才会显现。没有逻辑仍然可以思维,但那只是跳跃性的杂乱无章的思维,这可以理解为早期人类思维的第二个方面的特征。

早期人类的思维不仅时间有限,而且空间范围也很狭小。人们只关注身边的事物,目光是短浅的,没有较大范围的观察与思考,所有的思考都缺乏深度,对于因果关系的探寻采取了十分简单的方式进行。值得注意的是,当时的人虽然认为一切因果皆为某种神秘力量的决定,但这种神秘力量却是十分简单的。例如,“澳洲中部部落在仪式上使用的一种特殊法器,由小块木头或小块磨光的石头做成,形状各异,但一般呈椭圆形成长方形,上面刻有表现该群体图腾的图案”(注:爱弥尔·涂尔干:《原始分类》,第26页。)。我国新石器时代早期的遗址中,常常发现一些形体很小的陶塑及玉器、骨器,应当就是这样的神秘力量的寄托物。在当时人们的心目中,神秘力量也许并不高大,并不比人强多少,甚至可能还比不上人的高大,但它们却可以影响人的活动。新石器时代后期,往往出现大型的祭祀遗址及神像,但在新石器早期,这种情况却无踪可寻。这种差异存在的原因是多方面的,其中的一个重要原因应当是人的思维方式的不同。这种思维的一个重要特色就在于它受到诸多限制而空间狭小,缺乏对于因果关系的较深入的探寻,对于影响人的活动的神秘力量的认识也是相当肤浅的,有神人不分的倾向。简言之,就是它尚有很大的局限性。

缺乏概念与分析的混沌不清的原始思维,只是在长期的人类社会实践中得以进步,逐渐有了原始的分类与逻辑。思维方式由形象进入抽象,由感性进入理性,待到理性思维形成并且占据主导地位之日,亦即文明时代到来之时。

三、野蛮与文明之际的精神变革

在野蛮时代行将结束的时候,社会经济、政治及社会结构等方面都发生着巨大变革,这些都是人们所熟知的内容。但是,这个时期人类的精神变革,却往往被大量的物化表现所遮掩而被忽视。这个时期的人类的精神变革是多方面的,其内容应当是十分丰富的,主要集中在这样两个方面:一是在天人关系(即人与自然的关系)的认识方面有了飞跃;二是在人际关系方面出现了人伦观念。

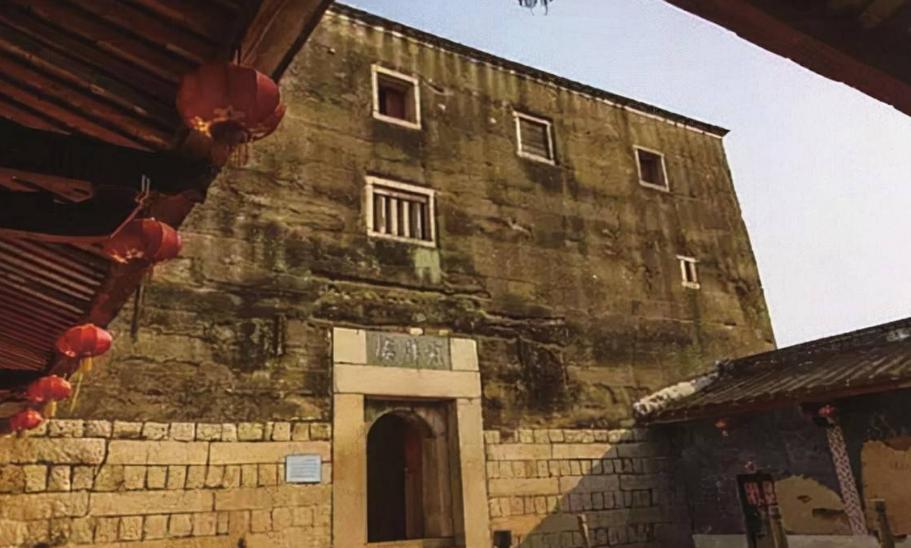

天国观念的出现与神灵世界的形成是新石器时代后期人类精神重大发展的标识。人类精神的最初飞跃与其说是唯物的、素朴的,毋宁说是唯心的、迷信的。天国神灵观念应当是早期人类精神领域的第一缕光明。新石器时代前期,缺少大型祭祀遗址,而新石器后期的大型祭祀遗址不仅数量可观,而且多建筑在山巅、山梁等处,在平原地区,甚至人工堆筑成山用于祭祀。良渚文化遗址多有称为“山”或“墩”的人工堆筑的高台,如著名的“反山”、“福泉山”、“草鞋山”、“张陵山”等,历经数千年风雨,不少“山”或“墩”现仍高出地面4米以上,高者有的达到20余米。从文献记载中可以看到,泰山、昆仑山、华山、嵩山等从很早的时候开始就被视为神山。这种高山情结源于出现了天国神灵观念(注:以为神灵高高在上的观念,绵延甚久。汉武帝时人们认为,“神人宜可致,且仙人好楼居”,“于是上令长安则作飞廉、桂馆,甘泉则作益寿、延寿馆,使卿持节设具而候神人。乃作通天台,置祠具其下,将招来神仙之属”(《汉书·郊祀志下》),所谓“通天台”,当是高耸之台,与上古时期的登天观念若合符节。)的传说中的五帝时期,这些神山乃人们登天之处。如《淮南子·坠形训》谓:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死,或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨,或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”这些神山越到高处越神奇。在山崩或堆筑成山以祭祀的现象,表现了当时人们对于天国的强烈向往。本来人人都是可以到达天国与神交往的,但后来这些权力逐渐集中于专门的神职人员——巫——的手中。所以,记载上古传说的《山海经》一书就多有这方面的说法。例如,《大荒西经》即谓“有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫姑、巫彭、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在”。仅有高山还不够,高高的树也是登天之梯,传说中的建木、若木和扶桑等都有这种神奇的性质,其时代依《山海经·海内经》的说法,乃“黄帝所为”,正处在五帝时期。

天国神灵世界的构建,实际上意味着人的自身理念的开始觉醒,意味着“人”开始把自己和自然(“天”)区别开来。当然,这时候还没有作为个体的“人”的观念出现,但却有了神异的人,即古代传说中的“神人”(注:中国上古时代关于“神人”的传说甚多,“神人”的特点是:1.有调和阴阳等神奇特性。相传“女娲,神人,故能练五常之精以调和阴阳”(《列子·汤问》),再如《谷梁传》定公元年载:“古之神人有应上公者,通乎阴阳”,亦为一例,还有的“神人”可以“乘光,与形灭亡”(《庄子·天地》)。2.形象或优美,或怪异。优美者,如“肌肤若冰雪,绰约若处于”(《庄子·逍遥游》),怪异者,如《国语·晋语》二载“神人面白毛,虎爪,执钺”,《墨子·非攻》中篇载:“禹亲把天之瑞令以征有苗,四电诱祇,有神[人]人面鸟身”等,都是怪异之例。《山海经·海外南经》载为黄帝“候夜”的有称为“二八”的十六位神人,他们的特征是“连臂”,盖指双人连体,亦与常人形体不同。称为烛阴的“神人”,其形状为“人面龙身而无足”(《山海经·海外北经》郭璞注)。《山海经·大荒东经》载:“有神人,八首人面,虎身十尾,名曰天吴。”《大荒西经》载:“西海隋中,有神人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰翕兹。”3.可以不食五谷,自由驰骋。以《庄子·逍遥游》篇所说最为著名,“藐姑射之山有神人居焉……不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”夏商周三代近古,关于神人的传说应当保存着较多的原始观念。秦汉以降虽然关于“神人”的说法亦多,但与原始观念则愈益远矣。)。由于“神人”威力强大,所以不受自然的约束而有了较多的自由。特别是有许多“神人”,保持着一定成分的动物形象,如“鸟身”、“虎身”、“面白毛”等,这可能是原始时代人们思维方式中“互渗律”的孑遗。以“神人”的方式,使人从自然中走出,将人与自然相区分,这是早期人类思维方式的巨大进步。这一思维进展的历史时期,从考古学上看正是新石器时代后期,从传说时代上看则是五帝时期。相传黄帝时期,“乃命重黎,绝地天通”(注:《尚书·吕刑》。),此后不仅巫师专业化,有了专门的神职人员,而且在思维方式的演进上,也为天人不分,即人与自然相混的观念划上了句号。“绝地天通”,可以作为文明时代思维方式开启的一个标志。《国语·楚语》下篇记载了春秋时人对于上古时代的一个记忆:

及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。烝享无度,民神同位。民渎齐盟,无有严威。神狎民则,不蠲其为。嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。

这是一个非常重要的记载,表明先秦时代的人们认为,曾经有过这样的时期,那个时期“家为巫史”、“民神同位”,人人都可以和神灵交通,往来无碍。在这种情况下,神灵也就没有什么威严可言,神人之间也就没有什么界限。神就是人,人也就是神。这种思维方式,犹如原始人认为金刚鹦鹉就是他自己一样。这种状态到了颛顼的时候才有所改变——“绝地天通”。过去学者们多认为“绝地天通”就是巫术的专业化,从颛顼以后,巫、觋神职才出现。这个解释本是不错的,但是,应当看到其深层次的原因,在于人的思维的进步。人的理性思维已经把人同“天”(即自然)区别开来,把人与神区别开来。这种区分是原始思维的重大进步。从表面看,“绝地天通”是断绝了人与天的交通,实质上却是真正开启了神人之间的通道。只有“绝地天通”,才有了构筑“天国”的前提。“天国”的出现才意味着“地天”交通的真正开始。在我们今天看来,上古时代人们的登天渴望,以及人们想象中的登天的高山与阶梯,正是思维由混沌到理性攀升的象征。

人伦准则的出现是野蛮与文明之际精神进展的又一里程碑。《说文解字》训“伦,辈也”,它含有类、比等意蕴。生活在社会中的人,总有人际关系存在。但是,在蒙昧时代人们对于人际关系并没有太多的了解。正如当时没有把人与自然区分开一样,也没有把周围的人进行认真的分类,即缺乏辈分、名分的概念。一般说来,最为密切的人际关系是父母、兄弟、夫妻、朋友,如果再加上社会关系中的君臣,那么,这五项就是古代所谓的“五伦”。对于这些人伦关系的认识是在人的思维方式从混沌状态走向理性思维的过程中逐渐明晰起来的。伦理是处理人际关系的基本准则,古人认为“乱骨肉,犯亲戚,无上下之序者,禽兽之性,则乱不知伦理”(注:《论衡·书虚》。),无伦理者被视同禽兽。伦理与文明关系密切,例如礼乐文明就是如此。所以,《礼记·乐记》说:“凡音者,生于人心者也。乐者,通伦理者也。是故知声而不知音者,禽兽是也。”不知音乐伦理者亦被视同禽兽。关于没有伦理的时代,《吕氏春秋·恃君》篇曾有这样的综述:

昔太古尝无君矣,其民聚生群处,知母不知父,无亲戚兄弟夫妻男女之别,无上下长幼之道,无进退揖让之礼,无衣服履带宫室畜积之便,无器械舟车城郭险阻之备,此无君之患。故君臣之义,不可不明也。

这里所谓“太古”时代的“民”完全不知伦理,人际之间没有等级远近的区分,也没有礼节往来,只有到了君臣之别出现的时候,才改变了这种状态。《仪礼·丧服》篇谓“禽兽知母而不知父”,认为“知父”的时候,人才脱离了“禽兽”。这似乎可以联系到社会结构中按父系计算世系的时代,而这个时代正是新石器时代。

从考古资料看,旧石器时代的遗址中迄今尚未发现墓葬遗存。据专家研究,旧石器时代有食人之风,北京猿人遗址所发现的头盖骨,据说都是食人之风的遗存。考古发现只是在新、旧石器时代之际才见到将人埋葬的遗存。距今两万多年的山顶洞人遗址的下室,发现有三具完整的人头骨和部分骨架化石,人骨周围散布有赤铁矿粉末,并有装饰品。可以推测这时候已经有了掩埋尸体的习俗。考古发现所见的最早的墓葬遗址见于河南新郑的裴李岗新石器时代的早期遗址,遗址西半部是氏族墓地,墓葬分布密集,均为南北向、长方土坑竖穴墓,大多为单人仰身直肢葬。裴李岗文化距今大约八千年,从食人到掩埋遗体再到墓葬,这不仅是埋葬习俗的问题,而且更重要的是人伦理念的萌生和发展的结果。关于这一点,孟子有一段精辟的议论:

上世尝有不葬其亲者。其亲死,则举而委之于壑。他日过之,狐狸食之,蝇蚋姑嘬之。其颡有泚,睨而不视。夫泚也,非为人泚,中心达于面目。盖归反蔂梩而掩之。掩之诚是也,则孝子仁人之掩其亲,亦必有道矣。(注:《孟子·滕文公上》。)

这是由精神思维的变化而产生礼制的一个典型说明。朱熹指出;“泚,泚然汗出之貌。睨,邪视也。视,正视也。不能不视,而又不忍正视,哀痛迫切,不能为心之甚也。非为人泚,言非为他人见之而然也。所谓一本者,于此见之,尤为亲切。盖惟至亲故如此,在他人,则虽有不忍之心,而其哀痛迫切,不至若此之甚矣。反,覆也。蔂,土笼也。梩,土轝也。于是归而掩覆其亲之尸,此葬埋之礼所由起也。”(注:朱熹:《孟子集注》卷五。)见到父母遗体破残,自己心中很不好受,痛心疾首得额头流汗,所以才“掩覆其亲之尸”,才出现了葬埋之礼。所以说,葬礼的出现是精神使然。这种精神在上古时代保存很久,直到春秋时期,孔子还说:“丧礼,与其哀不足而礼有余也,不若礼不足而哀有余也。”(注:《礼记·檀弓》(上)。)儒家的“小康”之论,研究者多耳熟能详,我们今天研讨文明时代起源时期的人伦之光,仍然要提到《礼记·礼运》篇:

今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子。货力为己,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信。著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在執(势)者去,众以为殃。是谓小康。

这里所讲的“小康”时代,已经是经过相当长时期的发展而臻至成熟的文明社会,其中的人伦关系(主要指父子、兄弟、夫妇、君臣)已经有了明确准则(“礼义以为纪”)。可以说,人的理性思维发展到人伦之光普照大地的时候,文明时代就已经完全形成了。

总之,在野蛮时代与文明时代之际,人类精神的变革,首先表现在人的概念的形成,“人”自己超出了自然界,不再与自然混为一谈。其次,人伦关系出现,人可以把周围的人进行分类,出现了亲属关系的辈分与社会关系的名分。如果我们一定要寻找出一个标志性的事件作为文明时代降临的界标的话,那么,颛顼时候的“绝地天通”,可为其选矣。

关于中华文明起源的研究,梳理早期人类思维方式演进的过程,以丰富的考古材料进行深入考察,指出精神意识的进步对于中华文明形成的意义,这些都应当是其题中应有之义。这方面的研究,一方面可以为考古工作者开辟出新的领域,拓展了研究范围,另一方面又为多数的历史研究者提供了一个参与中华文明起源研究工作的平台。考古工作者面对这个领域,当会慨叹这是多么广阔的一片原野呀!历史学的研究者也会惊奇,原来历史学还可以这样与考古学密切结合!

来源:《天津社会科学》2005年第03期

- 0003

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000