段宏振:磁山文化探索的反思与新释

提要:距今8000年前的磁山遗址,以大量储藏黍粟的窖穴、石磨盘棒与陶盂支脚等为组合的器物堆积遗迹为主要文化特征。由于磁山遗址年代框架细节的建立及田野考古信息提取等方面有待于改进,对这两种遗迹的功用及性质一直存在讨论和争议,进而影响到对磁山遗址性质的认识与判定。因此有必要对磁山文化的探索历程作一回顾与反思,并尝试对一些问题作一新的解释。

关键词:磁山遗址;储粮窖穴;组合物遗迹

一、问题的提出

1972年,河北省武安县磁山村的村民在村东洺河北岸的高台地上兴修水渠,意外发现了大量完整的石磨盘棒和陶器[i]。1973年,河北的文物部门对遗址作了调查。1976年冬至次年春,磁山遗址第一次发掘。1977年资料刊布后,立即引起考古界的热烈关注[ii]。个中原因有二:文化面貌新颖,为黄河流域前所未见;测年数据距今7000多年,早于仰韶文化。至此,寻盼已久的早于仰韶文化的遗存终于被正式发现。虽然自20世纪60年代开始,夏鼐苏秉琦等已注意到西乡李家村、华县老官台等遗址出土的三足绳纹钵等一类陶器,其年代可能要早于仰韶文化,且与仰韶文化有一定的渊源关系[iii]。但真正全面了解此类遗存并将其单独命名为老官台文化,却是在磁山遗址发现之后促成的事情[iv]。因此,磁山遗址发现的意义在当时自不待言,它成为全面探索仰韶前身文化的起点,被视作新石器时代早期文化的代表性遗址,自此揭开了黄河流域早期新石器文化探索的序幕。

然而至今,在磁山遗址发现近五十年之后,中国北方地区与磁山遗存大致同时的考古学文化,如:老官台(或称白家、大地湾)、裴李岗、兴隆洼和后李等数支文化,其内涵结构、分布格局以及聚落形态等诸多内容,大多已基本探索清楚[v]。但是反观磁山这一最早被发现的所谓新石器时代早期文化的典型遗址,至今依旧存在诸多认知谜团,甚至连遗址本身的性质问题也存在较大的争议[vi]。基于此,有必要对磁山遗址发掘以来的探索历程作一回顾和反思,尤其是要对构成磁山文化的基本要素作一个重新认识,以期从中找出一些经验和线索,以求达到促进磁山文化研究进步之目的。

二、发现与认识

1976-1977年磁山遗址首次发掘之后,几乎与此同时的1977年,新郑裴李岗遗址第一次发掘,次年也公布了资料,发掘者认为与磁山遗址有不少相似之处[vii]。1978年,裴李岗遗址第二次发掘[viii]。而磁山遗址又经过1978年、1985-1988年、1994-1998年等多年连续性发掘,获得了丰富的考古资料,但至今仅有一篇正式的报告刊布[ix]。

由于磁山与裴李岗两处遗址在文化内涵方面存在某些相似之处,因此在认识与命名上便产生分歧。或将两者视作一个系统,但命名有异:一为磁山文化[x],二为裴李岗文化[xi],三为磁山·裴李岗文化[xii]。或将两者视为两个文化系统,而分别命名为磁山文化和裴李岗文化[xiii]。但大家比较一致地认为,无论是以磁山遗址为代表的一类遗存,还是以裴李岗遗址为代表的一类遗存,都是一种新被认识的崭新的考古学文化,它要早于仰韶时代的文化。因此而掀起的一场热烈讨论华北早期新石器文化的研究活动,成为20世纪70年代末80年代初中国考古学界的一件盛事[xiv]。

值得一提的是,1978年陈旭指出磁山与裴李岗之间的差异是时间性所致,两者同属一种文化的两个不同类型,磁山应晚于裴李岗。然仅在相隔一年之后,陈氏即改变了自己的这一观点,她与1978年裴李岗简报的执笔者李友谋共同撰文,推测两者或属于一种文化、或为两种文化的可能性均存在,但更趋向于是两类不同的文化[xv]。这一改变的原因应是李氏在亲历发掘和整理资料之后,真切看到了两者之间存在着较大的差距。与此相应,磁山遗址的发掘者孙德海,也主张磁山与裴李岗分属两支不同的文化系统[xvi]。后来的考古发现及结果表明,遗址发掘主持者的看法尤应值得注意。

至20世纪末,与磁山息息相关的河南境内裴李岗文化遗址的发现已达120多处,其中的裴李岗、莪沟北岗、石固、贾湖等遗址经过发掘均有引人注目的重要发现,与此相关的研究成果也不断丰富[xvii]。相较而言,河北境内磁山文化的发现与研究略显沉寂,甚至到目前为止,典型磁山文化遗址的发现仍局限于冀南洺河流域,即包括磁山在内的3处遗址[xviii]。但宏观来看,虽然以磁山遗址为中心的冀南地区的考古发现存在一定的局限性,但河南境内裴李岗文化遗址的大量发现,以及冀中一带所谓与磁山类似遗存的零星发现,特别是北方燕山地带兴隆洼文化的发现与研究的长足进展,使得居于南北之间的磁山遗存越来越清晰地显示出自己的地域个性。尤其是因裴李岗文化这面镜子,磁山遗存的独特面目最终变得清晰起来。多方证据愈来愈确凿地证明,磁山与裴李岗分属两个不同的文化系统似乎已无需再议。

回顾这一段因文化属性与命名之争的历史,表面上看似是缘于在把握磁山与裴李岗两者文化内涵时所发生的认识偏差,即在比较两者异同之时或是偏于同一性或是趋于异差性,但归根结底还是首先要在一种科学的量比基础上进行讨论,如此得出的结论才能够比较接近事物的真相[xix]。至于进一步的在科学分期的层面,动态把握两者之间的差异,那是至今仍未圆满解决的问题。

三、横向范围

关于磁山与裴李岗的论争在某种意义上讲,也是两个文化分布范围的讨论。磁山文化的确切分布范围一直是个悬而未决的问题,人们期盼在洺河流域之外找到磁山文化的踪迹。

首先,磁山文化是否南渡漳河伸入到豫北地区,或者说豫北究竟是裴李岗文化、还是磁山文化的分布范围,曾经在一段时间里也是一个问题。豫北裴李岗文化的代表性遗址有淇县花窝[xx]和辉县孟庄[xxi]。单就陶器方面而言,花窝和孟庄均以夹砂红陶或红褐陶为主,其次为泥质红陶,器表多为素面,存在少量压印纹、锥刺纹、篦纹和划纹,器类主要是三足钵、小口双耳壶、深腹罐等,这些特征与典型裴李岗文化基本相同,因此均应属于裴李岗文化系统。但若仔细观察,又会发现花窝和孟庄遗存之间存在一些不同之处:从陶色上看,花窝的夹砂红褐陶的数量大于孟庄,更似北部的磁山文化;从纹饰看,花窝以压印纹、锥刺纹为主,篦纹和划纹所占比例极小,而孟庄以篦纹为主,有少量划纹;从器类上看,花窝存在大量的敛口或直口的盂类器物,与磁山文化同类器近似,而孟庄以及豫中地区典型的裴李岗文化则未见此器形。另外,孟庄遗址特有的饰有多道平行曲线纹的侈口深腹罐在花窝遗址未能见到。二者的不同有可能有时代的差异,但更多的可能还是花窝距离磁山文化分布区更近的缘由。总的来看,豫北地区的裴李岗文化,其主体因素如上所述仍然与典型的裴李岗文化相同,但个别遗址尤其是靠北的遗址,存在着一些磁山文化的因素,反映出其文化构成的复杂性。

既然豫北基本属于裴李岗文化范畴,那么磁山文化分布地域的探索则要面向其它方向了。磁山遗址西依太行山脉,1984年,与磁山遗址一山之隔的山西武乡县采集到一套石磨盘棒,被认为属于磁山文化遗物,这是探索磁山文化在太行山西麓分布的一个重要线索[xxii]。但由于采集遗物已失去原生地点的相关信息,再加上周边地域再无相关遗址或遗物的发现,因此磁山文化在这一带的具体情况至今仍是个谜团。太行山西麓究竟是磁山文化的西拓之地还是来源之地,将是今后考古工作的一个重要方向。

磁山遗址的东方是低平的河北平原。2009年,大名县黄河故道区域的赵鸭窝村发现少量磁山文化陶器碎片,但遗物均出于今地表以下15米的淤积层,而非原生地层,因此大概是河流冲积裹挟携带所致[xxiii]。因此,磁山文化在洺河流域以东的分布详情依旧还不十分清楚。

磁山遗址以北是南北狭长的太行山东麓平原,自然环境优越,从理论上讲应是文化拓展分布的最佳地域。1981—1982年,磁山以北约330公里处的冀中容城县上坡遗址,发掘出土了类似磁山遗址的陶盂。1984年,安志敏根据自己的观摩结果,将上坡遗址纳入磁山文化系统[xxiv]。这本来是个非常重要且及时的发现,对研究磁山文化的分布这一考古界当时热切关心的课题极有帮助。但由于正式资料一直未得公布,从而影响了学者对上坡遗址的密切及时关注与重视,进而更影响到对磁山文化分布区域的追踪与研究。大致与此同时,1983年《考古》刊载了燕山南麓三河县孟各庄遗址的材料,该遗址1979年试掘,其第一期遗存出土有类似磁山的陶盂,发掘者认为是磁山文化的因素[xxv]。然而孟各庄遗址毕竟远离磁山而遥居燕山脚下,其第一期遗存具有浓厚的兴隆洼文化风格,明显属于北方文化系统[xxvi]。但二十年后的2002年,梅鹏云再次将磁山文化的范围向北拓展至燕山脚下,把三河孟各庄遗址纳入到磁山文化系统,并作为一个类型[xxvii]。这样的问题争议似乎就是当年磁山与裴李岗之争的翻版,只要全面科学地量化比较,这一问题似乎并不成为问题。

1985年,在上坡遗址西北方向约50多公里的易县境内,发现了北福地遗址。经过试掘,发现了以釜、钵、支脚为特征的甲类和以盂、支脚为特征的乙类两种新石器遗存[xxviii]。北福地乙类遗存的发现,是继上坡之后再次发现类似磁山遗址的遗存,但由于发掘面积和所获资料有限,再加上甲乙两类遗存之间复杂的关系,因此考古界并未将北福地与磁山足够紧密地联系起来,而对北福地投入更多的目光。

1990年,《考古》杂志上公布了安新梁庄遗址的简单资料,这是冀南洺河流域之外的地区第三次发现类似磁山的陶盂[xxix]。但此文似乎并未引起学界的多少注意,或许由于资料过于简略,但更多的是因为十几年的时间里有关磁山文化再未见到新资料公布,因此有关磁山文化的研究在20世纪90年代进入一个暂时的沉寂时期。这种情况直到上坡遗址资料的正式刊布才得以转变。上坡遗址的部分出土遗物一直存放于容城县文物保管所,在缺乏原始记录资料的情况下,1997年由段宏振对这批出土物进行了整理,1999年在《考古》杂志上作了介绍[xxx]。

2003—2004年,为了彻底澄清北福地遗址甲乙两类遗存之间的复杂关系,进而对冀中一带所谓类似磁山的遗存有一个全面清晰的了解,北福地遗址进行了大规模正式发掘。两年的发掘不仅解决了甲、乙两类新石器遗存的性质与年代问题,还建立了北福地一期和二期两个阶段和两支不同系统的新石器文化体系[xxxi]。发掘者将北福地一期遗存视为与磁山文化同时并存、分布于冀中地区的一支紧邻文化[xxxii]。北福地一期文化确立之后不久的2007年,位于永定河北岸的廊坊北旺发现了相似的遗存,发掘者将其称为北福地一期文化北旺类型[xxxiii]。这是目前所见北福地一期文化最东面的一处遗址。

北福地一期文化提出后,促使人们开始重新认识磁山文化的内涵和分布范围,但存在一些争议。赞成将磁山和北福地区别对待的人指出,磁山文化的分布范围仅局限于冀南地区,而在20世纪80年代时期关于前仰韶文化的大讨论中,由于对磁山文化性质及周边同期文化内涵认识不清,导致磁山文化的外延被人为地扩大了,因此磁山文化与北福地一期文化属于两支不同的考古学文化[xxxiv]。或更进一步指出,北福地一期与磁山为两支并存文化,均属于海河流域的盂(盆)文化系统[xxxv]。持相反意见的则认为,北福地和磁山分属于磁山文化内部的两个地方类型[xxxvi]。不管怎样,大家都承认北福地一期遗存的相对独立性。因此可以说在某种宏观角度上,磁山文化面向北方的分布范围问题已经得到了基本的解决,滹沱河以北的冀中一带是北福地一期文化或类型的分布区域,而磁山文化或类型则基本分布于冀南地区。然而具体而微观说来,典型的磁山文化遗址至今依然发现的极少,且依旧局限于洺河流域。换言之,典型磁山文化的确切范围仍然局限于冀南洺河流域。因此,全面搞清磁山文化在冀南地区的具体分布,将是今后磁山文化考古研究的一项重要内容。

四、纵向区间

磁山文化年代区间的建构及纵向发展轨迹的描绘,是探索研究这支文化的第一基础。基于地层学和类型学建立的陶器分期编年体系,与遗址测年标本的数据互相印证,共同搭建起磁山文化存在的纵向区间。

1、地层与分期

目前发现,磁山文化的代表性遗址有磁山[xxxvii]、牛洼堡和西万年[xxxviii]等三处,而经过正式发掘的典型遗址仅磁山遗址一处。磁山遗址的地层堆积成为磁山文化分期的基础。在已发表的两篇考古资料中[xxxix](以下分别简称《1977简报》和《1981报告》),发掘者对三个发掘区的地层描述不仅简单,而且多有语焉不详之处,存在一些模糊不清和矛盾的地方。对此,我们仔细检索报告的叙述文字和插图,尽量揣出其本意,并尝试复原出原本的地层情形。另外,磁山遗址的另外两位发掘者刘勇和陈光唐在他们的研究论文中,分别公布了组合物遗迹出土地点的相关信息[xl]。这里也一并纳入到地层分析之中。

第一、二发掘区位于遗址西南隅,第三发掘区位于遗址中北的偏西部。根据《1981报告》,第一发掘区发掘面积915平方米,发现房址1座、灰坑87个、卵石面2处。其中《1977简报》还列出了T20和22的东壁剖面图。该区新石器时代地层综合描述如下:

第2层(即上文化层,简称上层[xli]),黑灰土,质较硬而粘度大。南半部堆积较厚,厚达80厘米,向北渐薄,厚20—50厘米。该层内多出土石磨盘棒和陶盂、双耳壶、三足钵等组成的所谓组合物堆积遗迹。共计发现7组组合物遗迹,其中包括H15和H58,(另据刘陈二文,另外5组分布在T14和T25交界处)。灰坑有长方形坑,如H12;圆形坑,如H15和58;还有房址H17等。该层下有灰坑H47、53、55、57等(根据《1977简报》剖面图)。

第3层(即下文化层,简称下层),红花土,质地较硬,含有红烧土块粒、灰烬和炭屑。遗物较少,多出自被黑土覆盖的灰坑内。陶片较少,厚重粗糙、火候低,与第2层相同,唯泥质陶少见,器形多见盂和支脚。该层的灰坑,如H32可能为房址,而H105可能为石器加工场地等。

发掘者所言的第2层内的遗迹,估计有两种情况:一是打破该层的,推测多数组合物遗迹为此类;二是该层之下的,明确的如H47、53、55、57等,另外不排除有部分组合物遗迹也属于此种情况,例如H15仅出土石磨盘棒、盂和支脚,不见三足钵和双耳壶,因此推测其应属于第2层下的遗迹。所谓第3层的灰坑推测也是如此,或是打破3层,或是3层之下。因此经分析,上述信息所提供的地层埋藏顺序由上到下大概为4个层次:

多数组合物遗迹以及部分灰坑——上层黑灰土——部分灰坑如H47、53、55、57等以及或许有少量组合物遗迹如H15——下层红花土

第二发掘区发掘面积965平方米,发现房址1座、灰坑282个。《1981报告》还列出了T69、70南壁剖面图。该区新石器时代的地层描述综合如下:

第2层:黄灰色土,质地松软,厚10—30厘米。含有绳纹泥质灰陶片(应即商文化层)。

第3层:黑灰土,厚20—50厘米,土质、土色和出土陶片的特征与第一发掘区第2层相同。在此层下发现三个灰坑:H253、H276、H274、其中H276打破H274。三个灰坑的出土遗物均属于第3层。

多数探方无文化层,但发现大批灰坑。属于第2、3层的灰坑,往往在表土下即暴露出坑口。表土下薄灰层断续存在,灰坑密集,在200平方米的范围内有40个长方形和圆形灰坑,如H28、29、38等,其中H28和29可能是房址。坑内出土遗物具有第一发掘区第2层特征,少数有第3层因素,暂定属第2层。

第二发掘区缺失第一发掘区的第3层红花土,推测可能与修建密集灰坑有关。这里的第3层即第一发掘区的第2层,亦即上文化层。另外,这里的情况同第一发掘区,大量灰坑的开口层位也没有介绍清楚。经分析,以上信息可知的地层埋藏顺序由上到下大概为:

部分灰坑——上层黑灰土——部分灰坑

其出土遗物基本同于第一区的上层,故发掘者归入上层组。

第三发掘区发掘面积473平方米,发现灰坑68个。《1981报告》列出了T89西壁剖面图。该区新石器时代的地层描述综合如下:

第2层:灰褐土,质地较硬,厚30—50厘米,出土陶片以夹砂红陶最多,另有较多成组的石磨盘等(应即组合物遗迹),灰坑多数较浅。

第3层:红花土,质地较硬,厚20—40厘米,出土遗物较少,T89中陶片仅20余块,以夹砂褐陶为主,余为泥质红陶。

另根据剖面图可知,以上两层均被H417和H419打破,其中H417又打破H419。

第三发掘区缺失第一发掘区的第2层黑灰土,但多了一层灰褐土。我们无法得知它和第一发掘区黑灰土之间是何种地层顺序,即是有先后之序还是基本同时,这里暂将它们视作大致同时。经分析,以上信息可知的地层埋藏顺序由上到下大概为:

部分组合物遗迹或灰坑——灰褐土——部分组合物遗迹或灰坑——红花土

综合以上三个发掘区的地层,磁山遗址新石器时代的地层堆积由上至下大致为如下4个层次:

表土——组合物遗迹或灰坑——上层黑灰土或灰褐土——组合物遗迹或灰坑——下层红花土

关于这4个层次出土遗物的情况,根据简报和报告文本介绍可知:上层和下层的单纯地层内出土物很少,遗物主要出土于组合物遗迹或灰坑之内。这些遗迹单位的遗物还存在有差异:上层以上组合物遗迹出土的陶器器形多样,夹砂红褐陶之外,还有一定数量的泥质红陶;但上层之下的灰坑出土的陶器不仅总体数量少,器类简单,多为盂和支脚,而且少见泥质陶。至于下层则出土遗物更少。基于此,则上述地层的4个层次似可分为两组:

晚期上层组:上文化层、打破或叠压上层的灰坑和组合物遗迹;

早期下层组:下文化层、上层叠压的组合物遗迹和灰坑。

但这仅仅是一种理论上的模式构建。在《1981报告》文本中,关于遗迹单位开口层次的描述,绝大多数为“位于某层”、“属于某层”、“在某层之内”、“发现于某层中”等[xlii]。

发掘者归入下层的遗迹有:灰坑186个(其中发现粮食遗存的窖穴62个);归入上层的遗迹有:房址1座、灰坑282个(其中粮食窖穴18个),其中灰坑中的圆形坑有的是组合物遗迹。关于组合物遗迹,发掘者称:三个发掘区共计发现45处,均发现于第2文化层(即上层)之中,基本在一个平面上。因此,报告文本中的大多数遗迹单位的开口层位已无法准确搞清楚,尤其是所谓属于上层的灰坑和所有的组合物遗迹,其可能或属于上层组也有可能属于下层组。唯一比较可靠可能是其归纳为下层的灰坑,其大多数应属于上层叠压之下的遗迹单位,因此发掘者归入下层的186座灰坑,除了第二发掘区的遗迹外基本可作为下层组的遗迹。因为第二发掘区缺失一区和三区的第3层红花土,所以第二区所谓下层遗存的年代不得不存疑。根据上述甄别,比较可靠的属于下层组的遗迹单位大概有如下:

第一发掘区和第三发掘区的第3层红花土。

第一发掘区的H5、12、14、29、32、47、48、49、53、55、57、63、107、124等[xliii]。

第二发掘区的H28、253、274、276等。

发掘区不明的H99、121、123、242、265、282、T79(3)H346等。

以上地层和遗迹单位基本上属于早期下层组,而其余的遗迹单位则可能既包括了早期下层组,又含有晚期上层组,但由于公布资料有限,这里不再作分析。因此,目前全面准确地搞清磁山遗址的地层与分期是不可能的,现在只能选择出一小部分早期下层组的遗迹单位,而晚期上层组的遗迹难以全部具体地指明。

磁山遗址早期下层组的地层情形,在磁山遗址以西公里的牛洼堡遗址可以找到很好的佐证。牛洼堡遗址的新石器时代地层与磁山相似,由上到下为黑灰土、黄褐土和红花土,而红花土之下发现有长方形窖穴H4和H7,其中H4底部存有粮食堆积并出土陶盂、支脚和碗[xliv]。

总体来说,磁山遗址地层与分期的探索目前尚不能尽如人意。其根本原因是遗址地层关系的描述不太规范和清晰,而这一结果应该是发掘时对地层与遗迹的辨别与判断不够准确所致。我们期待着磁山遗址的新资料公布时,能够提供一批清晰可靠的地层关系。

2.陶器编年

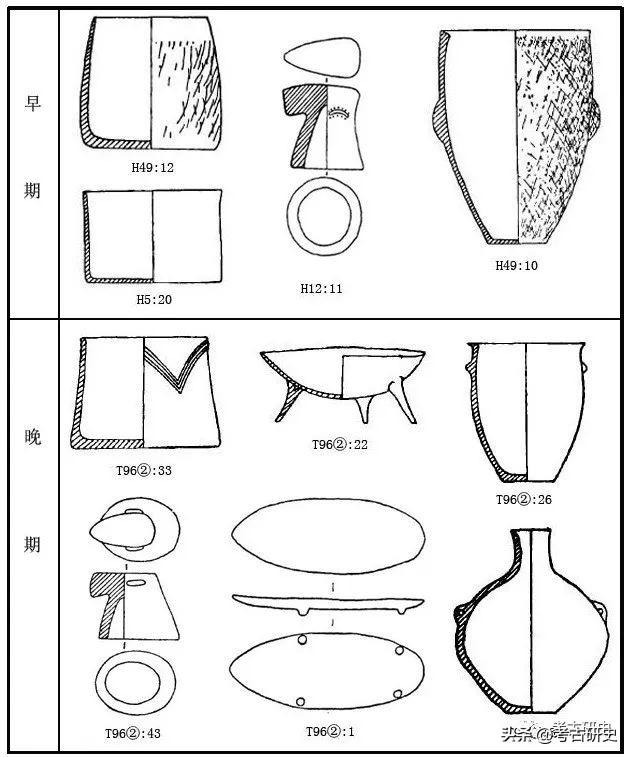

上述甄别出的比较可靠的下层组遗迹单位,其所出陶器可以构建起磁山遗址的陶器分期编年表。

在《1977简报》中属于早期下层组的陶器有:

陶盂:H63:459、460,T20(3):391、H32:290、336,H29:339、H49:386。

罐:T20(3):390、H49:393。

钵:H29:227。

在《1981报告》中属于早期下层组的陶器有:

陶盂:H124:14、H242:1、H49:8、12,H5:20、H107:3。

支脚:H12:11、H124:16。

由于确切的晚期上层组遗迹单位难以准确辨认,因此晚期上层组的陶器暂以T96(2)和T87(2)为代表:

石磨盘棒:T96(2):1, T87(2):16。

陶盂:T96(2):32、33、36、38。T87(2):29。

支脚:T96(2):41、43。T87(2):9。

三足钵:T96(2):22。T87(2):28、32。

双耳壶:T96(2):35。T87(2):25。

上述陶器标本可以制成磁山遗址陶器分期示意图(图一)。早期陶器均为夹砂陶,器类单调,只有陶盂、支脚和碗等。另外,几乎不见石磨盘棒。晚期陶器在夹砂陶之外,出现泥质陶,器类增加,除盂和支脚外,新出现三足钵、双耳壶等。

图一 磁山遗址陶器分期示意图

牛洼堡遗址H4的地层单纯可靠,可视作早期代表遗迹,其出土陶器只有盂、支脚和碗,不见泥质陶和三足钵之类的器形,应是早期陶器的典型代表[xlv]。此可作为磁山遗址陶器编年的重要佐证。

磁山遗址早晚两期的陶器群泾渭分明。早期陶器是磁山文化独特性的典型代表,晚期陶器涌入大量裴李岗文化的因素,如三足钵和双耳壶等。单从陶器角度观察,可以说早晚两期应属于两个文化系统:早期为典型磁山文化,晚期则属于磁山与裴李岗混合文化。

这一结论所建立的磁山遗址陶器编年,是建立在对磁山遗址地层分期新认识的基础上的,它与磁山遗址《1981报告》中的分期存在不少的区别,也与大多数人的分期认识存在差异[xlvi]。之所以着重提出这一点的原因是,下文所有的分析讨论将以此年表为依据。尽管如此,《1981报告》中关于陶器分期的叙述文字是目前唯一的佐证资料,因此有必要摘述如下:

早期第3层亦即第1文化层:有极少量的磨盘和磨棒。陶器中夹砂陶占总数的90%以上,泥质红陶不到总数的10%。陶器为手制,素面为主,约占陶片总数的50%以上,纹饰有绳纹、编织纹、篦纹、附加堆纹、剔刺纹、划纹等,以绳纹最多。器类以陶盂和支架为主,其次有深腹罐、直沿罐以及杯、盘等。

晚期第2层亦即第2文化层:石磨盘和磨棒的数量大为增加,磨盘平面多为鞋底形,底有四足。陶器中夹砂陶占总数的80%以上,泥质红陶增加至15%左右。陶器为手制,素面增加至总数的80%以上,纹饰有绳纹、编织纹、篦纹、附加堆纹、剔刺纹、划纹、指甲纹和乳钉纹等,其中以绳纹为主,编织纹次之。器形有盂、罐、支架、三足钵、壶、碗、钵等,其中以盂和支架数量最多,此为三足钵、小口双耳壶和深腹罐。

很明显,磁山《1981报告》中的陶器分期,很有可能是将一些本属于晚期的因素杂进了早期,或者说没有将所谓的早期遗存再做进一步细化区别,从而使原本早期的文化面貌变得复杂起来。究其原因,可能与对磁山遗址的地层和分期认识相关。发掘报告的这个分期系统,导致人们长期以来对磁山遗址陶器群的认识存在某些误区,进而影响到对磁山文化内涵性质及分布地域等多方面探索的结论。

3.测年数据

磁山遗址的年代目前发掘者公布有三个测年数据,经高精度树轮校正后的数据为:

T99(2)H453,5820—5630B.C.,T45(2)H145,6100—5960B.C., T20(3)H48,6032—5750B.C.[xlvii]。据此,磁山遗址的年代区间大约在距今8000—7600年左右。

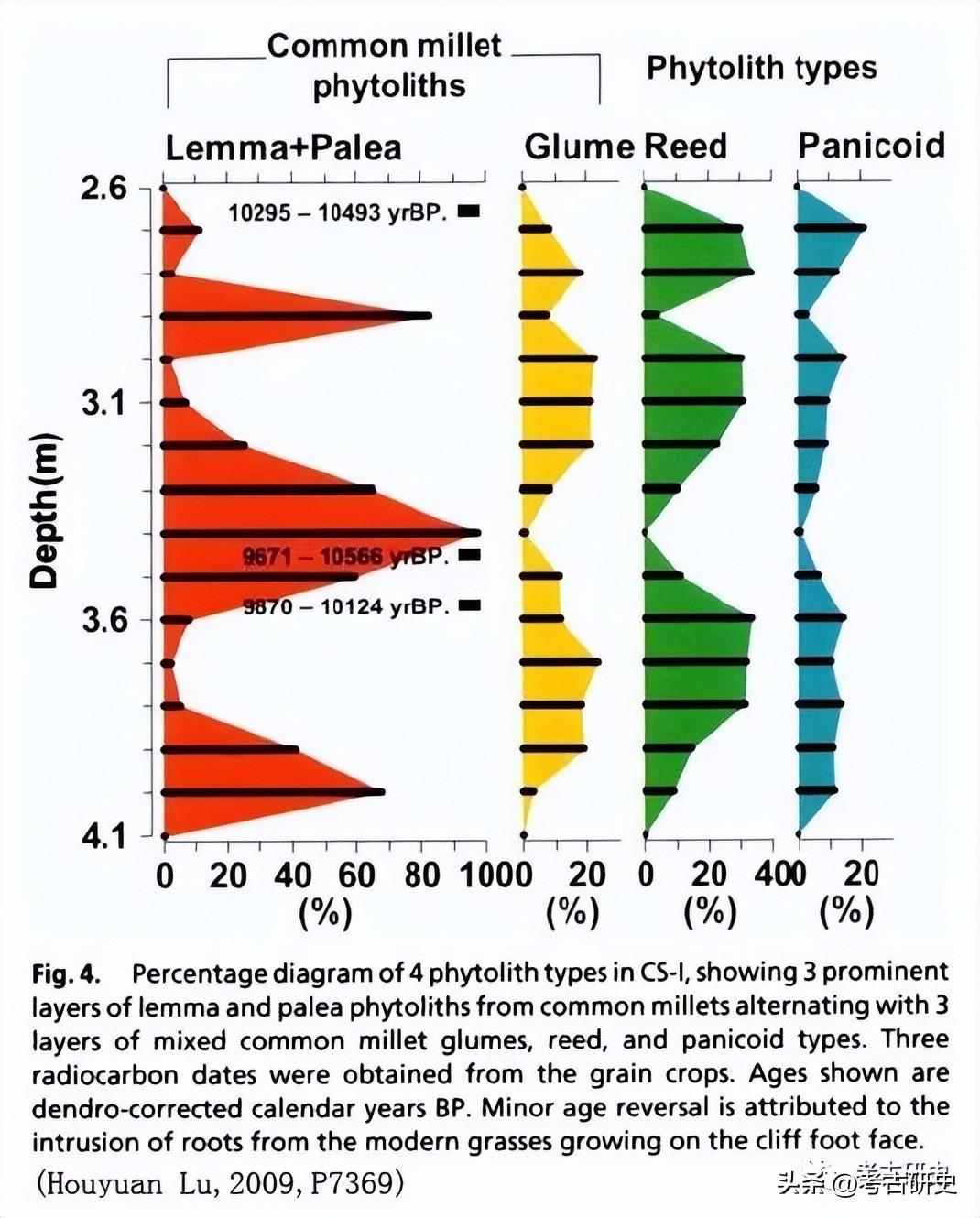

2009年,吕厚远等在磁山遗址的5座储粮窖穴内,分层采集样品46份(另有1份来自当地博物馆)。在公布的测年数据中,1号窖穴即CS-Ⅰ有4个测年数据,2至5号窖穴即CS-Ⅱ至Ⅴ各有1个数据。为了比较,作者还列入了磁山遗址H48和H145的测年数据。这一系列数据经CalPal系统校正后,为如下结果(68% range, B.P.)[xlviii]:

CS-Ⅱ-20,7616—7529

T20(3)H48,8168—7975

T45(2)H145,8295—8065

CS-Ⅴ-03,8863—8615

CS-Ⅲ-19,9546—9485

CS-Ⅰ-11,9658—9542

CS-Ⅰ-17,10124—9870

CS-Ⅰ-18,10566—9671

CS-Ⅳ-07,10403—10244

CS-Ⅰ-34,10493—10295

在这一系列测年数据中,2号和5号窖穴的数据与磁山原来的测年数据基本相符,3号窖穴和1号窖穴的其中1个数据均提早了1000多年,4号和1号窖穴的3个数据则提早了近2000年。最引起争议的是1号窖穴的4个数据,其年代序列与样品剖面层位顺序的位置正好上下相反(图二)。因此,考古学界对此年代数据存有质疑:其一,同坑样品数据出现顺序倒置;其二,磁山遗址目前并未发现考古学意义上的距今万年的相应遗存。另外据称,吕厚远也认为只有在地层、文化面貌和年代三者完全对应的情况下,磁山测年的新数据才具有可操作性[xlix]。

图二

事实上,所谓CS-Ⅰ窖穴测年数据的倒置并无多大的意义,因为该坑属于一个遗迹单位,其废弃之后到堆积填满估计所历时间不会太久,同一窖穴内的堆积物年代因此不会相隔太远,更何况该窖穴的堆积物是短期内藏入的粮食。这一点在磁山遗址的发掘证据中已完全得到证明。吕厚远对出现的倒置现象解释为,可能是受到现生草根系的影响所致。这一信息说明,上述5个窖穴的保存状况及环境可能并不完全尽如人意。根据该文提供的插图fig.1B所知,5个窖穴的位置位于遗址西部边缘,其中5号窖穴在断崖处(见fig.1C,D),其南略偏西100米左右为四座相连的1—4号窖穴(数据最早的1号和4号窖穴相邻)[l],而再往南不足50米即1976—1977年的第二发掘区。这一发掘区以出土密集的长方形储粮窖穴为主,分布之稠密令人惊奇,如在T37附近25平方米的范围内竟发现18座窖穴,其间多有叠压打破之关联[li]。推测CS-Ⅰ至Ⅳ的4座窖穴应该就属于这一区域,因这一区域窖穴内的堆积形成及其相互地层关系比较复杂,所以在该区域窖穴内采集样品当应特别注意。CS-Ⅰ的4个之中的3个数据和CS-Ⅳ的1个数据,距今均达万年以上,这一结果可能无误,但也不排除因这一区域密集的窖穴群和复杂的地层而存在某些误差。但遗憾的是,作者仅提供了CS-Ⅰ窖穴16个样品中3个测年样品的地层位置,但没有详细说明窖穴开口所在的地层位置,而且其余测年样品的地层位置及数量也没有详细公布,另外也没有说明是否公布了全部的测年数据,因此目前尚无法联系考古资料全面系统地分析这一系列新的数据。

但上述公布的一系列新数据本身还是很值得讨论,应当全面系统地比较和看待。CS-1的4个数据中有1个较原来的数据提早了1000多年,联系到CS-Ⅲ的数据也提早1000多年,这是提早1000年的又一个佐证,而CS-Ⅱ和CS-Ⅴ的数据则与原来的数据接近。综合起来,目前大概可以认为,这一系列新数据除提早2000年的4个数据暂时存疑外,其余的均可作为磁山遗址测年数据的新参考,或者说磁山遗址的测年可能较原来提前了约1000年。关于这一点在考古上的反映已如上文所述,目前磁山遗址的分期探索还存在许多有待于改善的空间,换言之磁山遗址的早期遗存并未被准确而全面地识别或者发掘出来,当然这并不意味着这类早期遗存的年代会一定早至9000年或10000年。总之这一推论不仅需要新的考古证据,还要在田野考古的操作过程中对遗址储粮窖穴内的样品进行多组系列测年。将来无论是在考古学方面,还是在系统测年分析上,都需要更多的合作和进一步的工作。

4.遗迹分期

早期的遗迹有主要是长方形窖穴,另有少量房址和组合物遗迹。可能属于房址的遗迹例如H32:圆形,直径3、深0.7米,填土为草木灰、烧土、炭屑以及兽骨等,出土陶盂3、支脚2件,陶弹丸近40个。又如H282:不规则形,长3、宽1.4、深0.8米,填土灰土和灰烬,出土支脚、骨制鱼镖、骨锥、骨笄和石斧等。坑底有苇席痕迹,纹样近似现代。组合物遗迹的数量可能极少,H15可能属于早期,出土有石磨盘棒1套、陶盂2、支脚1。

全部的晚期遗迹,目前尚难以完全一一确认。《1981报告》中涉及的晚期遗迹,一般描述为:“位于某探方第2层”。因此这些遗迹的开口或者打破2层、或者为2层下,若是前者当为晚期遗迹,但若是后者则属于早期。晚期遗迹应大致与早期相似,包括大量的长方形窖穴,以及少量的房址和普通灰坑等,其中最大的变化是出现了大量的组合物遗迹群。

5.来源与去向

寻找比磁山文化的更早的新石器遗存亦即探寻其来源,一直是考古学界所关注的课题。然而迄今为止,磁山文化分布区域的冀南一带一直未有发现早于磁山文化遗存的线索,而在北福地一期文化分布的冀中地区却有新的发现。

1986—1987年,徐水南庄头遗址发现了距今万余年的有陶新石器遗存,出土陶器残片15块[lii]。1997年对南庄头遗址进行了正式发掘[liii]。南庄头陶片的陶质包括夹砂陶和夹云母陶,颜色不纯,灰色或褐色,质地疏松,火候低。器表除素面外,纹饰有绳纹、附加堆纹和刻划纹等,附加堆纹一般饰于颈部。器形多为腹部残片,从少量的口沿及底部陶片中可分辨出的器形主要是罐:方唇,微折沿或直口,颈部有附加堆纹,腹壁较直,饰绳纹。

南庄头出土的直口罐类残片,隐约显示着与北福地一期文化的直壁陶盂有某种联系,但由于陶片数量少且过于碎小,因此眼下还难于对其与北福地一期之间作更多的推测,况且它们之间还存在相当长的时间距离。即使可以大胆地推测南庄头遗存是北福地一期文化的遥远渊源,也仅仅是解决了冀中地区北福地一期文化的来源问题,而此与冀南地区磁山文化的来源问题,不仅存在地域上的距离,而且更有文化系统方面的区别。

1995—1996年,燕山脚下的怀柔转年遗址发现类似磁山的陶盂,测年数据距今约万年。发掘者指出,转年的陶盂显示着与磁山文化存在某种联系[liv]。这无疑是早于北福地一期文化且与之存在明显联系的一个重要遗址。

目前在冀南地区虽然未发现早于磁山的遗存,但在探寻磁山文化来源问题上还是有迹可寻的,我们可以通过追寻磁山文化的标志性器物陶盂的来源,来了解磁山文化的来源。当然,盂的来源并不能完全等同于磁山文化的来源,但盂的来源肯定是磁山文化来源的最重要构成部分。

从器形本质上说,盂属于一种筒形器皿。因此,盂与兴隆洼文化的筒形罐有一定的近似之处,但它们的明显区别就是口径与通高之比,盂一般口径大于通高,而筒形罐恰恰相反。从这一角度观察,盂最接近于北福地一期文化的直腹盆,两者基本属同一器形,但其间也存在着细部的差别:

其一,直腹盆唇部均为削割而成的平方唇,常见唇厚大于器壁;盂的唇部有方唇、圆唇,不见厚方唇。

其二,直腹盆的口沿下均饰有刻划或压印的几何形纹饰,腹部一般无纹饰,不见绳纹和附加堆纹;盂的口沿下一般无纹饰或饰附加堆纹,不见刻划或压印的几何形纹饰,腹部有的饰绳纹。

盂与直腹盆之间的差异,小于它与筒形罐的差异,直腹盆类似于一种中间环节。因此,盂的来源地大概应在太行山东麓以及与之相邻的北方区域,具体地说应在磁山文化、北福地一期文化和兴隆洼文化分布的区域。盂有可能是一种与筒形罐属于同宗的具有北方色彩的独特陶器,而磁山文化的来源似乎也应在这一区域,并且很有可能在太行山东麓的北部一带。然而,这种推测还存在一个问题,磁山的盂虽然在形制上与直腹盆和筒形罐属于同类,但其表面流行的绳纹却不见于后两种器形,也不见于南邻的裴李岗文化早期。而此一时期,只有在西部关中地区的老官台文化中流行绳纹。虽不能据此断言磁山文化的绳纹并非起源于本地,但也不能排除它或许来源于西部地区的可能性。尤其是太行山西麓漳河上源地区发现的石磨盘棒,似乎透露着磁山文化在太行山西麓地区的某种信息[lv]。或许,磁山文化的来源具有多方面的因素,该问题最终解决要取决于考古新发现。

关于磁山文化的去向,磁山晚期遗存透露出一些重要信息。磁山文化晚期的一个显著特征就是,来自南邻裴李岗文化的因素大量涌入,如三足钵、小口双耳壶和有足石磨盘等。磁山文化的内涵与面貌日渐趋近裴李岗文化,愈来愈像裴李岗文化的一个地方类型,两者合流的结果应是磁山文化被并入进裴李岗文化。下一个阶段,这一支文化发展成为以石固五期、大河村前三期和前二期早段为代表的文化,陶器群以鼎钵罐壶等为主要内容[lvi]。

在太行山东麓地区,晚于磁山文化的遗存是北福地二期文化,典型遗址有:易县北福地、正定南杨庄[lvii]、永年石北口等[lviii]。北福地二期文化属于圜底釜系统,陶器群以釜钵壶罐等为特色,是后冈一期文化的直接前身[lix]。因此,北福地二期文化与磁山文化、裴李岗文化都存在着较大的差距。北福地二期文化的出现,基本属于东方釜系统文化向太行山东麓地区的拓展,换言之即是对磁山文化的一种取代[lx]。这或许可以说就是磁山文化去向的另一种角度解释。

五、 文化内涵的演变与动态界定

磁山文化本质内涵的认识与界定,不仅直接关系到对文化自身的全面研究,也影响到与相邻文化的关系界定等诸多方面。迄今为止,对磁山文化内涵的认识与研究仍然主要是通过对《1981报告》的研读。此报告比较全面地报道了1977—1978年度发掘的2579平方米面积所获的田野考古资料。由于考古学者们各自所持理论与方法方面的区别,尤其是在对遗址的地层与分期等方面的认知差异,导致在对此同一篇报告研读后竟然得出多种形式的结论[lxi]。因此,文化内涵的把握需要动态发展地观察,而不能固定笼统地看待。

对考古学文化内涵的认识与界定最直观和最基础的方法是对其器物群的观察,而事实上学者们对磁山内涵的研究也大多局限于此,当初也正是在这个问题上产生了磁山与裴李岗之间究竟是一统还是两支的激烈争论。解决这一问题的关键是,要在对遗址地层与陶器准确分期基础上的科学量化对比。正如上文所述,磁山文化早期与裴李岗文化毫无相似之处,磁山文化晚期则与裴李岗文化之间出现某种程度的融合现象,两者共有的石磨盘棒、三足钵、双耳壶等一批器物,均属裴李岗文化的典型要素。因此,两者的异同程度与纵向演进轨迹紧密相关,所谓两者属于一支文化或两支文化的简单笼统说法,都是不太客观的。两者之间关系的界定似可如此表述:磁山早期,两者分属南北两个文化系统;磁山晚期,宏观上可以说磁山被裴李岗文化纳入到一个体系。

磁山文化陶器的准确分期,也同样影响着磁山文化与北邻北福地一期文化关系的正确判断。磁山晚期与北福地一期相差悬殊,并非一个系统毋庸赘述。但磁山早期与北福地一期之间,存在着较多的相似性,两者的陶器群均以盂(直腹盆)和支脚为典型器,虽然它们在形制细部存在着差异。另外,磁山早期发现的筒形罐,如H242:1和H49:8,发掘报告称之为盂。但此二器为直口,腹微鼓,大平底,器表饰斜行短道篦纹或斜绳纹。从器形看与北福地一期的J:56极为相似,然从纹饰看却为磁山流行的绳纹篦纹类。此可清楚地表明磁山早期与北福地一期之间的交流。因此,如果一定要强调两者共性的话,则磁山早期与北福地一期可视作一个大的盂(直腹盆)文化系统。如果重点着眼两者之间独立性的话,则它们是南北相邻的两支不同系统的文化,其间有着较为密切的文化交流,很可能北福地一期对磁山早期的影响要相对强一些。

总体来看,磁山文化早期,更多的是受到了来自北方的北福地一期文化的影响,其文化面貌较多地呈现出与北方筒形罐系统文化的相似性。但到了磁山文化晚期,随着三足钵、小口双耳壶和有足石磨盘的出现和增多,显示着来自南方的裴李岗文化的渗透影响日渐加剧。如果说磁山早期是北福地一期文化南下的产物,那么磁山晚期便是裴李岗文化北上与磁山早期文化合流的结果。在某种意义上可以说,磁山文化早期与北福地一期属于亲属文化,而磁山文化晚期则与裴李岗文化属于亲属文化。

磁山文化内涵早晚两个阶段的显著变化,是南北两个文化系统互相作用的结果。从早期到晚期,北福地一期文化的因素逐渐减少,裴李岗文化的因素逐渐增多,两者此消彼长最终裴李岗文化彻底兼并了磁山文化。这不仅显示了南北两个系统的文化在冀南地区的对峙与融合情况,也表明磁山文化本身也可以说是两种文化系统碰撞与合流的产物,是南北夹缝地带一种具有混合型色彩的文化。

如果从更宏观的层面上观察,磁山文化早期和北福地一期文化,与北方的兴隆洼文化存在某种一致性,基本同属于北方盂(直腹盆)—筒形罐文化系统,而南部的裴李岗文化则属于中原钵壶罐文化系统。到了磁山文化晚期,随着中原系统的裴李岗文化的北扩,磁山遗存又归于中原文化系统,北方文化区的南界收缩至冀中一带。因此,关于磁山文化内涵的准确界定,需要对其复杂的个性演变轨迹进行动态地观察和把握。

六、遗物功用

磁山遗址的出土遗物中,陶器以陶盂和支脚、石器以石磨盘棒最具特色。这里只讨论陶盂和石磨盘棒的功用。

1.关于陶盂

盂是磁山文化陶器群中最具典型性和最具独特特征的器形,这种器形基本不见于其它考古学文化,可以说是磁山文化的独有陶器。对于这种器形的命名,在磁山遗址1977年的发掘简报中,发掘者称其与庙底沟遗址出土的“盂”相似,故名之为盂,此后1981年的发掘报告中继续使用,自此考古界一直接受沿用了这个名称。

关于陶盂形制的具体描述,发掘者曾将早期的“盂”划分为8式、晚期的“盂”划分为5式,这里的“式”事实上就是“型”的意思。发掘者虽然对每一式的“盂”,作了简单的描述,但并未对“盂”这种器形进行整体和详细的内涵规范,对其准确的形制标准也未全面详细地介绍。因此人们在对“盂”这种器形的具体把握上存在不少的偏差,进而影响了对磁山陶器群与其它文化陶器群的比较研究。因此,有必要对磁山陶器群中的标志性器——盂,进行重新认识与界定。我们根据磁山发掘报告中所提供的所有盂的资料,将其形制标准定为如下:

大口,大平底,直口,平唇或圆唇,无颈,直或斜直腹壁,通高一般小于口与底径,形体矮宽。

这个标准的内容里,“直口,平唇,无颈,直或斜直腹壁,通高多小于口与底径”是最重要的,它盂是区别于其它近似器形的关键。盂在外形上虽然大同小异,但在大小规格方面差异明显。普通型的口径一般在20—25、通高在15—20厘米左右,而小者的口径和通高均不足10厘米,形似杯子。因此,陶盂的功用应是多方面的,因其形制大小而相应承担不同的功能,大致包括炊器、盛器、饮食器等等。《说文解字》盂条:“饮器也。”段注:“杅即盂之假借字。……杅盛汤浆。”《说文》里的盂应该是规格化之后的情形,而在史前磁山单调的陶器器类之中,陶盂的功用不可能是单一制式化的。

2.关于石磨盘棒

磁山遗址早期几乎不见石磨盘棒,到晚期才大量增多,形制与裴李岗文化的基本一致。磁山的石磨盘棒,形制规整,制作精良。磨盘平面近靴底形,底部一般有四足,尺寸区间多在通长40—50、宽20、高6—9厘米左右。

石磨盘棒的考古出土情形,大致反映着它们的埋藏功用——即最后一次被人类所使用的功能。裴李岗遗址的石磨盘棒几乎均以随葬品的形式发现于墓葬,1978年发掘的24座墓中有8座墓出土8套石磨盘棒[lxii],1979年发掘的82座墓中有9 座墓出土9套石磨盘棒[lxiii]。磁山遗址1976—1978年发掘的45处组合物遗迹,共计发现44套石磨盘棒(其中有1套缺磨棒),而灰坑与地层之中则很少发现。如果按照裴李岗墓葬的情况类推,磁山遗址组合物遗迹中的石磨盘棒似乎也属于随葬品,因此将其性质归为丧葬遗迹好像具有一定的道理。

石磨盘棒的功用问题一直存在讨论。裴李岗墓葬中的石磨盘棒一般不与石斧石铲类工具共出,而在属于裴李岗文化的石固遗址,随葬有石磨盘棒的3座墓均属于女性[lxiv],由此推测石磨盘磨棒的使用者可能主要是女性。这一点有助于推定石磨盘棒在现实生活中的实际功用。磁山遗址的发掘者推测石磨盘棒是粮食加工工具,但许多学者则提出了不同的看法:或认为属于粉磨谷物的制粉工具[lxv],或言为食物磨粉工具[lxvi],或认为主功能是加工橡子[lxvii]。 2009年,刘莉等对山西武乡县采集的石磨盘棒进行了研究,认为它们并非一直以来所认为的是谷物脱壳工具,而是一种将植物果实或脱壳谷粒碾磨为粉的加工工具[lxviii]。更多学者趋向于认为石磨盘棒具有多功能用途,陈星灿认为石磨盘棒不必是农业经济的产物,它们既可用来加工坚果,也可以脱壳粮食,或加工成面粉[lxix];李国强分析了扁平或方形的磨棒与圆形磨棒的功用区别,前者多用于磋磨,而后者主要用于滚磨,它们都可用于脱壳和研粉,但圆形棒还可用于擀压面粉制作食品[lxx]。看来石磨盘棒与陶盂一样,其功用应该不是单一化的,大概属于一种小型操作台式的多功能用具,并且很有可能主要是由妇女在使用。但存在疑问的是,若单从使用便捷与功能上考虑,其琢制的四足或三足、以及规整的呈靴底状的盘体,似乎均无必要。但如此费时费工将其打造成工艺品一般,当有其特殊的原因。磁山和裴李岗之外的其它文化中,均不见如此形制的石磨盘。有人据此推测,磁山和裴李岗地区,当时可能存在着专业的磨盘制造基地[lxxi]。总之,石磨盘棒的制作背景及缘由尚待进一步探索。

七、遗址功能

磁山遗址发现有少量的房址和大量的灰坑,这里只针对长方形深窖穴和组合物遗迹进行分析。此两种遗迹为磁山遗址所独有发现,其功能解释直接关系到遗址性质的判定。这一问题也是有关磁山遗址争议讨论的最大焦点。

1.储粮窖——长方形深窖穴

磁山遗址早晚期均发现大量的长方形深窖穴。1976—1978年两次发掘的2579平方米范围内,共计发现灰坑474座,其中72.7%的345座为长方形窖穴。而这些长方形窖穴中,有88座亦即四分之一的比例发现有粮食遗存[lxxii],经鉴定被认为为是粟[lxxiii]。由此可以推测,这些长方形窖穴的用途主要是来储藏粮食,称之为储粮窖应该名符其实。但也有不少人认为这些储粮窖穴的功能并非用于实际生活,而是属于一种祭地祈年的祭祀遗存[lxxiv],其操作形式是挖坑瘗埋粮食以祭祀地神[lxxv]。

这些储藏窖穴四壁垂直规整,无脚窝。一些窖穴的底部及附近四壁,保存有厚1厘米的似涂抹加工或腐朽物凝结的钙化硬面[lxxvi]。此可能是为了防潮而对坑底及四壁做过特殊处理。保存较好的例子如H346:位于T79(3)层内,坑口距地表0.85、口部长1.1、宽0.9、深3.65米。填土上部为灰土,含陶片较多。距坑口深1.65米处,为一层黄色硬土,厚0.4—0.6米,其下为粮食堆积,内无他物。粮食腐烂后,黄硬土与粮食之间形成高0.6米的空隙。一些储粮窖穴的底部还藏有家畜遗骨,如:H5的粮食底部有2具猪骨,分置三堆。在H12、14、265等,粮食底部各出猪骨1具,而H107则是狗骨1具。另外,H63出土陶盂2件、H123和242均出陶盂1件。这些储粮窖穴所遗存的粮食,呈灰绿色,质疏松,刚出土时尚能辨出似谷壳状颗粒,旋即粉末状如同灰烬。

2009年,吕厚远等对磁山遗址5个储粮窖穴中的粮食遗存作了植硅石测定,其中CS-Ⅰ的16个系列样品的植硅体纵向分布结果,为3组黍稃片和3组混合有黍颖片、芦苇和黍型草相间交替分布的形式,由此推定该窖穴储藏的粮食主要是黍而非粟,其储藏方式是间隔铺垫黍子颖片和苇叶以保护粮食[lxxvii]。黍的鉴定结果无疑是个重大的发现,然而关于储藏方式的描述有些失于简略。首先,如果黍颖片和苇叶用于隔断防潮,那窖穴底部按理更应该有同样的铺垫,但是按照其测定的植硅体垂直分布图(fig.4),底部似没有黍颖片和芦苇植硅体的体现,究其原因,或许该窖穴作剖面时可能没有清理到底,或者没有在底部取样;另外就是窖穴底部可能使用了其它方式进行防潮,一如易洛魁人的储存窖穴衬有皮革或树皮[lxxviii]。其次,所谓铺垫数层黍颖片和苇叶,我们推测应是一种芦苇和黍秸秆编制的筐篓或席子之类的东西,或用筐篓盛放粮食,或用苇席铺垫或隔断。磁山遗址灰坑H282可能是一处房址遗迹,居住面发现有苇席的印痕,说明编织和使用苇席已是平常之事。

储粮窖穴中遗存的所谓粮食,均已腐朽如灰烬。如果这些全部是当时的储粮遗存,那么如何解释这些窖穴突然停止使用而留存了如此多的粮食?事实上,若非突发毁灭性自然灾害或战争等情况,出现这种情形的概率是很低的,基本可以不予考虑。这些窖穴使用的真实情形,还需要从窖穴的埋藏情况分析。据磁山遗址的发掘者佟伟华介绍,存粮窖穴和无粮窖穴的上部堆积基本相同,常常是灰褐、黄褐、黑灰和黄灰土,含有陶片石器骨器兽骨及烧土块。遗存粮食堆积在底部,其内一般不见他物,只是有淤土混入,只有少数窖穴保留着比较纯净的粮食[lxxix]。据此可以推定,发现有遗存粮食的窖穴,其绝大部分应系停止使用后的废弃窖穴,而其中所谓的粮食遗存恐怕也要具体分析,在没有确切的淀粉分析数据下,单靠植硅石测定并不能完全证明这些粮食遗存,究竟是黍的带稃颖果(谷粒),或仅仅只是黍的稃片和颖片。换言之,窖穴内的所谓粮食遗存,很有可能大部分是一些颖片和稃片的谷壳糠之类的遗存,也就是用来铺垫和围护粮食用的保护性遗存。这一推论是否成立,需要磁山遗址植物考古学方面的大量数据支撑。必须指出的是,少数几个窖穴可能保存有真正的粮食,即黍谷粒遗存,如H12、H14、H346在遗存粮食的堆积之上,普遍有一层黄色硬土层,厚达40—60厘米。这层硬黄土应是为保存粮食,人为覆盖并砸实的。吕厚远等采样的磁山CS-Ⅰ窖穴,储藏的很可能也是谷粒。这类窖穴大概是尚有存粮时,由于某种原因而突然停止使用了,但其所占比例很小。

挖掘这类方形筒状深坑作为储粮窖穴,其建造及使用方法可参考民族志方面的例子。陈星灿评述了石璋如1937年在晋北对乡村藏粮地窖的考察,其普遍的操作方式为:挖地为圆形筒状深穴,底部及周壁铺垫干草或麦秸,倒入粮食后覆盖草秸,再填土打实。储存时间一般多为秋藏春发[lxxx]。关于储藏谷子的具体操作,台湾的原住民邵族和邹族,粟是整穗收割带穗储藏的[lxxxi]。这些例子对于了解磁山遗址储藏窖穴的使用方式很有启发意义,有人即推测磁山储粮窖穴所藏可能就是谷穗[lxxxii]。但吕厚远等人磁山CS-Ⅰ系列植硅体的测定结果,让人们对所谓带穗储藏的方式产生了疑问。因为黍稃片和颖片的植硅体分离相间存在,至少证明该窖穴储藏的黍子应是黍谷粒而不是黍穗。这些问题的圆满解决还有待于进一步的工作。

如果现今发现的储粮窖穴多为当时废弃的旧坑,那么如何解释会有如此稠密的分布和巨大的数量?这一点大概只能从时间性方面去解释。磁山遗址至少可分早晚两期,当延续了很长的时间,一些储粮窖穴之间存在着叠压或打破关系,更说明这些窖穴并非属于同一时期,应当包括了若干个时间段。这个时间段可能为一年或数年,而每一个时间段内究竟有多少窖穴正在同时使用中,目前还无法了解清楚。因此,遗址发现的储粮窖穴应是包含若干时间段的一个长期的总遗留。还有一个佐证也侧面说明这一问题。考古发现的长方形储粮窖穴,大多数保存情况较好,口部完整,四壁垂直,只有少数的口部坍塌为圆形或椭圆形。表明这些储粮窖穴废弃后,绝大多数在很短的时间内即被淹埋。这应是一种人为的计划和安排,推测大概每年都要有新开凿和停用的窖穴,可能属于一种随建随废的模式。至于频繁开掘和废弃储粮窖穴的原因,有人推测是经年的老窖穴因霉菌泛滥会腐烂粮食[lxxxiii]。此可以作为一说,究其深层原因还待于进一步探索。

2.组合物遗迹

据统计,磁山遗址截至目前共计发现150余处组合物遗迹[lxxxiv],其中1976—1978年发掘的2579平方米范围内,即有45处组合物遗迹。按照发掘者的说法,这些组合物遗迹均发现于上文化层中,基本在一个平面上。其总体分布的情况为,第一发掘区7处,第二发掘区5处,第三发掘区33处,看来主要集中分布在遗址的北部一带。组合物遗迹的平面分布比较密集,其中最密集集中的发现于T110,18平方米范围内有10处组合物遗迹。

组合物遗迹的内容及形式是:以石磨盘棒、石斧、陶盂、支脚、三足钵和壶等完整器物集中堆积出现。这些器物多为实用器具,但也发现有极少数的陶器形制很小,口径与高在10厘米以下,因此被认为是明器[lxxxv]。组合物遗迹之间的布局常常以集聚的群组形式出现,多者十几处为一群组,少者三五处为一群组,单一者独处的现象很少。以T99(2)层的H453为例:

平面椭圆形,坑口距地表0.7米,长径2.6短径2深0.6米。填土为灰土和草木灰,组合器物的放置分南北两组:北组有石磨盘棒1套、石斧2、陶盂3、支脚3、三足钵1。南组为石斧1、石铲1、三足钵2、陶盂2、小陶盂4、木炭一根。

关于组合物遗迹的性质功用,因其附近未发现人骨或与墓葬相关的遗迹,所以发掘者推测可能是粮食加工的劳动场所,但另有发掘者则认为是一种丧葬遗迹[lxxxvi],或认为它连同那些存有粮食遗存的深窖穴,均属于一种祭地祈年的祭祀遗存[lxxxvii],或认为是器物存放点和祭祀地神的祭场,更推测每一处组合物即代表着一个原始家庭单位,组合器物同时也用作祭品[lxxxviii]。近年,有人提出是集居住、储存粮食、加工谷粒和炊饮于一体的多功能场所[lxxxix]。

上文已述,长方形深窖穴的性质属储藏窖穴无疑,其中大多数用来储粮,因此深窖穴当与丧葬或祭祀性质的事情无关。这些组合物遗迹多成组分布于储粮窖穴群中间,所以它的功用应与储粮窖存在某种联系。因此,发掘者推测它们是粮食加工场地的说法具有一定的道理。而再观察组合物的构成内容,大多以石磨盘棒和陶盂支脚为核心,辅助以三足钵双耳壶等,俨然又是一套炊事用具组合。尤其是在H453组合物遗迹中,堆积着灰土和草木灰,另有木炭一根,当属于是炊事现场的遗存。石磨盘棒应属多功能用途,既可用于粮食加工,亦可用作炊事操作台。若果真如此,则所谓的组合物遗迹大多可能是露天的临时工作或炊事遗存,其用途或许与储粮窖穴的开掘与藏粮有关,或者也用于与此事相关联的节日活动。其使用时间大概是年度一次或若干次,当依随于储藏窖穴的使用时间。每次使用之后,炊事器具如同储藏窖穴的粮食一样就地集中掩藏,以待下次再用。

但这一推论无疑需要磁山遗址田野考古资料的支撑,尤其是要发现组合物遗迹及其附近地面更确凿的用火及炊事痕迹。另外,这一推论还无法回避这样一个问题:由于资料的限制,目前无法对组合物遗迹进行详细分期研究,估计它们与储粮窖穴一样亦非属于一个时期,而是包含了若干时间段。我们既不清楚每一时间段的延续长度,也不清楚一个时间段内有多少组合物遗迹和储粮窖穴在同时运营,更无法理解居民为什么将这些器具滞留在此地而不随身带走的动机。但如果我们将组合物遗迹推定为丧葬遗迹,且不论墓主痕迹等因素,最重要的还是如何解释组合物遗迹附近的大量储粮窖穴,即储粮窖穴与墓葬之间的关系问题,其中是否反映着今人所无法理解的生存思想与操作方式?总之,组合物遗迹的性质及功能问题,目前尚无法给予比较合理的答案。

3.粮食与家畜

磁山遗址窖穴中的粮食遗存,最初鉴定为粟[xc]。佟伟华还介绍了88个储粮窖穴的所遗存粮食的厚度,厚度在0.5—0.6米的占60%,厚度在1米以上的占25%,厚度在2米以上的占15%,并据此推测当时窖穴所藏粟的储量可达十万斤[xci]。但持相反意见的学者认为,磁山的粟产量远没有预测的那么高,与之相关的石磨盘棒基本属于采集经济的加工工具[xcii]。

关于磁山居民真实的储粮情况,应该将时间性计算在内。上文已作分析,磁山遗址储粮窖穴的使用模式可能是随建随废,所发现的储粮窖穴应是包含若干时间段的一个长期总遗留。因此,当时的磁山居民在某一特定时期的储粮窖穴数量是有限的,因而存粮规模也是很有限的,

关于磁山遗址的粟类遗存鉴定,学界一直存在疑问[xciii]。吕厚远等在磁山遗址的5座储粮窖穴内,分层采集样品46份(另有1份来自当地博物馆),其测年和植硅体数据可以分成两组:第一组距今10300—8700年,27个样品的植硅体均为黍;第二组距今8700—7500年,20个样品的植硅体超过97%为黍,粟只占极少量[xciv]。尽管存在年代数据方面的争议,但以黍而非粟为主要农作物的这一结论,对磁山遗址乃至整个北方早期农业起源及发展的探索具有重要的启发意义。但是也应当看到,磁山遗址储粮窖穴数量巨大,仅1976—1978年即发现储粮窖穴88座。因此5座窖穴的鉴定结果,是否能够完全代表了整个窖穴群所藏的内容还是个问题。采集样品的5座窖穴中,有4座紧相邻,另1座也不过相距近百米。假如窖穴在储藏黍与粟上有分工的话,则可能存在分别储藏黍和粟的窖穴。因此,全面对所有储粮窖穴的样品进行鉴定,才能得到磁山遗址粮食品种比例的客观数据。

磁山遗址的家畜养殖有比较确切的证据,发现有家猪和家犬的骨骸,另外鸡骨骸也很有可能属于家鸡[xcv]。灰坑中的葬猪现象曾被认为可能是具有原始宗教意义的祭品[xcvi],现在看来,更大的可能是储藏备用。另外,对磁山遗址发现的猪骨进行的最新鉴定结果表明,磁山和贾湖两处遗址所在的地域是中国北方地区家猪驯化的中心区域[xcvii]。这一结果是磁山遗址定居农业水平的一个很好佐证。

4.遗址功能与性质讨论

储粮窖穴和组合物遗迹功用的推定,直接影响着磁山遗址的功能定性。佟伟华认为,磁山遗址属于一处定居农业聚落,居民经营着较发达的农业,同时也兼营狩猎和采集业[xcviii]。近年来,又有不少更详细的新解释:刘莉陈星灿认为,磁山遗址具有较高水平的定居特征,居民从事广谱式的经济活动,以农事耕作和家畜饲养的定居生活为主,但也要在某种水平上涉及狩猎和采集的移动生活[xcix]。李国强则认为,磁山遗址在功能上显示有四大特征:大型的储粮、加工粮食和缝制服装的基地,兼具农事定居和狩猎移动人群的年度回归基地,因此居住地具有临时性而非典型定居聚落,陶盂支脚和石磨盘棒等因便携而适应于移动生活,由此更进一步推测可能是太行山东麓走廊南下移民的中转地[c]。与此相似的观点也认为,磁山遗址的粮食窖穴是一种储备方式,所谓的组合物遗迹也属于一种预期返回策略下的储藏行为,而整个遗址则为季节性利用的、短期内预期返回的居地,此与贾湖等遗址基本属于定居性居地形成差异[ci]。

季节性居地的推论依据诸如:陶盂支脚和石磨盘棒等属于便于携带的生活器具,很适于迁徙移动的生活,而能够反映磁山遗址定居性质的房址发现很少,磁山遗址生产工具的农业功能不如裴李岗文化的显著等等,这些因素综合起来显示着磁山遗址作为定居聚落的特性并不突出。这些分析有着一定的道理,对于深入认识磁山遗址的性质具有很好的启发意义。但是,综合目前所见的考古发现资料,推定磁山遗址属于一处定居农业聚落当无多大问题。作为农业经济补充的狩猎和采集,大概只是一种季节性的短期外出,并且亦非全体居民出动。储粮窖穴的发现虽然分布稠密数量巨大,但本质属于一种随建随废的长期总遗留,磁山居民在某一特定时期的储粮窖穴和存粮均是有限的,因此不太可能存在所谓的储粮基地。而且这种储粮方式很可能只是一种秋末收获后的越冬储藏,以待来年春季缺粮时食用。仅此水平的所谓季节性操作使用方式,可能还算不上是季节性利用、预期返回的非定居或不稳定定居的模式。

另外,由于目前可资利用考古资料非常有限,磁山遗址的正式报告至今尚未公布,因此关于磁山遗址的许多信息还有待于了解。比如,磁山遗址目前所保存的区域与其原有的面积相比大大缩小了,遗址西部在20世纪60—70年代因修建工厂动土而受到大面积的损坏,所破坏的区域不排除属于遗址的主要居住区或其它功能区。即使在现存的遗址区,发掘区以外区域的遗存埋藏详细情况,也并没有完全了解清楚。因此,许多问题的讨论还待于更多考古资料的发现与刊布。

八、小结

磁山遗址自发现以来,至今已经历了近五十年的探索历程。在文化内涵及性质、器物及功能、环境与聚落形态、农事与饲养以及崇拜与精神等诸多领域和层面,取得了卓有成效的进展。但仍存在很多有待解决的问题和谜团,例如:地层分期与年代的细化,尤其是早期遗存的确切面貌及年代问题;裴李岗文化北拓兼并磁山文化的细节;储粮窖穴的构造与使用细节,修建与废弃历程,遗存粮食的深入鉴定;组合物遗迹的结构及使用细节;窖穴、组合物遗迹、房址等聚落要素的整合探索;技术与工具、生业与环境、人类行为与精神崇拜,以及遗址总体环境与功能研究等等。所有这将是下一阶段磁山文化探索的方向和目标。

回顾磁山文化的探索历程,储粮窖穴和组合物遗迹的讨论,一直是一个倍受关注的焦点和倍感困惑的难点,其研究的本质实际上是探讨当时居民的行为动机及意义。以没有文字的考古资料窥探古人之行为,实非一件易事。这两种遗迹现象为磁山遗址之独有发现,现在看来,这几乎也成为磁山文化命名存在的唯一原因和依据。因为,假如没有此两种遗迹现象的存在,磁山早期与北福地一期基本一致,可视作一个文化范畴;磁山晚期与裴李岗文化大同小异,可作为裴李岗文化的豫北类型;磁山文化的独特性将不复存在,甚至是否还需要单独命名为一支文化将成为一个问题。因此,在某种意义上讲,磁山文化的全部意义几乎就是储粮窖穴和组合物遗迹。然而遗憾的是,截至目前关于这两种遗迹现象的研究均不太尽如人意,尤其是在理论及方法上有尚有许多值得改进的空间,比如:田野考古对遗迹全面信息的提取,遗迹现象研究中的纵横区间把握问题,考古遗迹遗物与古人类行为的关系等等。我们期待随着磁山遗址大批新资料的公布,磁山文化的探索将会有一个新进展。

注释:

[i] 刘勇:《武安磁山遗址调查和发掘琐记》,《磁山文化综览》,政协武安市委员会编,1997年,6—14页。

[ii]邯郸市文物保管所等:《河北磁山新石器时代遗址发掘》,《考古》1977年6期。

[iii]夏鼐:《我国近五年来的考古新收获》,《考古》1964年10期。

苏秉琦:《关于仰韶文化的若干问题》,《考古学报》1965年1期。

[iv]严文明:《黄河流域新石器时代早期文化的新发现》,《考古》1979年1期。

[v]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·新石器时代卷》,中国社会科学出版社,2010年,113—165页。

[vi]李国强:《北方距今八千年前后粟黍的传播及磁山遗址在太行山东线的中转特征》,《南方文物》2018年1期。

[vii]开封地区文管会等:《河南新郑裴李岗新石器时代遗址》,《考古》1978年2期,73—79页。

[viii]开封地区文物管理委员会、郑州大学历史系考古专业等(执笔李友谋):《裴李岗遗址1978年发掘简报》,《考古》1979年3期。

[ix]河北省文物管理处等:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年3期。

乔登云、刘勇:《磁山文化》,花山文艺出版社,2006年。

[x]严文明:《黄河流域新石器时代早期文化的新发现》,《考古》1979年1期。

[xi]陈旭:《仰韶文化渊源探索》,《郑州大学学报(哲社版)》1978年4期,69—76页。

[xii]夏鼐:《三十年来的中国考古学》,《考古》1979年5期。

李绍连:《关于磁山裴李岗文化的几个问题》,《文物》1980年5期。

[xiii]安志敏:《裴李岗、磁山和仰韶──试论中原新石器文化的渊源和发展》,《考古》1979年4期。

[xiv]安志敏:《略论华北的早期新石器文化》,《考古》1984年10期。

河北省文物研究所等编:《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年。

[xv]李友谋、陈旭《试论裴李岗文化》,《考古》1979年4期。

[xvi]孙德海:《磁山与裴李岗》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,27—31页。

[xvii]中国社会科学院考古研究所河南一队:《1979年裴李岗遗址发掘报告》,《考古学报》1984年第1期。

孙广清:《河南裴李岗文化的分布和地域类型》,《华夏考古》1992年4期。

河南省文物研究所:《河南省文物考古工作五十年》,《新中国考古五十年》,文物出版社,1999年。

[xviii]河北省文物管理处等:《河北武安洺河流域几处遗址的试掘》,《考古》1984年1期。

[xix]参见《磁山文化与裴李岗文化陶器石器骨角器对比统计表》,见赵朝洪:《谈磁山文化的几个问题》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,32—46页;另见杨肇清:《略论裴李岗文化与磁山文化的关系》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,69—69页。

[xx]安阳地区文管会、淇县文化馆:《河南淇县花窝遗址试掘》,《考古》1981年第3期。

[xxi]河南省文物研究所:《河南辉县孟庄遗址的裴李岗文化遗存》,《华夏考古》1999年第1期。

河南省文物考古研究所:《辉县孟庄》,中州古籍出版社,2003年,30-37页。

[xxii]海金乐:《晋东南晋南和吕梁地区的新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴1985》,文物出版社,1986年。

[xxiii]邯郸市文物保护研究所:《大名县赵鸭窝新石器时代遗址试掘简报》,《文物春秋》2013年4期。

[xxiv]安志敏:《略论华北的早期新石器文化》,《考古》1984年10期。

[xxv]河北省文物管理处:《河北三河县孟各庄遗址》,《考古》1983年5期。

金家广:《孟各庄新石器时代遗存的初探》,《考古》1983年5期。

[xxvi]段宏振:《燕山南麓新石器时代文化初论》,《北方文物》1995年1期。

[xxvii]梅鹏云:《磁山文化再观察》,《文物春秋》2002年4期。

[xxviii]拒马河考古队:《河北易县涞水古遗址试掘报告》,《考古学报》1988年4期。

[xxix]保定地区文物管理所等:《河北安新县梁庄、留村新石器时代遗址试掘简报》,《考古》1990年6期。

[xxx]河北省文物研究所等:《河北容城县上坡遗址发掘简报》,《考古》1999年7期。

[xxxi]《北福地——易水流域史前遗址》,文物出版社,2007年。

[xxxii]段宏振张渭莲:《北福地与磁山——约公元前6000—前5000年黄河下游地区史前文化的格局》,《文物》2006年9期。

[xxxiii]廊坊市文物管理处:《廊坊北旺遗址发掘报告》,《文物春秋》2010年1期。

刘化成陈卓然:《初识北旺新石器遗址——北旺遗址与北福地一期文化关系探析》,《文物春秋》2010年4期。

[xxxiv]黄运明:《磁山文化分布范围探析》,《文物春秋》2009年4期。

[xxxv]丁凤雅:《中国北方地区公元前5000年以前新石器文化的时空框架与谱系格局研究》,吉林大学博士学位论文,2017年。

[xxxvi]阎凯凯:《磁山文化研究》,山东大学硕士学位论文,2012年。

梅鹏云:《磁山文化再观察》,《文物春秋》2002年4期。

[xxxvii]邯郸市文物保管所等:《河北磁山新石器时代遗址试掘》,《考古》1977年第6期。

河北省文物管理处等:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年第3期。

[xxxviii]河北省文物管理处等:《河北武安洺河流域几处遗址的试掘》,《考古》1984年第1期。

[xxxix]邯郸市文物保管所等:《河北磁山新石器时代遗址试掘》,《考古》1977年第6期。

河北省文物管理处等:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年第3期。

[xl]乔登云刘勇:《磁山文化丧葬遗迹初探》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,136—145页。

陈光唐:《略谈和磁山文化有关的几个问题》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,88—95页。

[xli]在《考古学报》1981年第3期的《河北武安磁山遗址》文本中,作者将第3层称之为第一文化层,第2层称之为第二文化层。此命名之法似易混淆。为便捷和准确,本文将其第3层之第一文化层称之为下层,第2层之第二文化层称之为上层。

[xlii]在一些研究磁山遗址分期的论文中,一般将磁山发掘报告中所言的某层遗迹单位即视作为某层下开口,这样归纳并不可靠,原因已如本文之分析。另外,根据报告发表器物的标本号所示的层位,来归纳该器物出土单位的原属地层,也存在同样的问题。比如在《1977简报》中,插图五中的“T8(3)H25”, 而在插图七中则为“T8(2)H25”。这样的矛盾叙述,说明发掘者并没有准确搞清楚这些遗迹准确的开口层位,因此研究者应当慎用资料。

[xliii]有些灰坑的具体出土层位在两篇报告的叙述中存在互有矛盾之处。如,《考古》1977年第6期的《河北磁山新石器时代遗址试掘》一文中,插图六中为:T13(3)H 29,插图七则为T13(2)H29。另,插图六中为T26(2)H63,而在《考古学报》1981年第3期的《河北武安磁山遗址》308页,作者又将其归入(3)层的单位。这样的矛盾叙述再次说明,发掘者没有准确搞清楚其准确的开口层位。揣其本意,这两个灰坑最晚是(2)层下的,因此本文暂将其归入下层组。

[xliv]河北省文物管理处等:《河北武安洺河流域几处遗址的试掘》,《考古》1984年第1期。

[xlv]河北省文物管理处等:《河北武安洺河流域几处遗址的试掘》,《考古》1984年第1期。

[xlvi]关于磁山遗址的分期可参见:梅鹏云:《磁山文化再观察》,《文物春秋》2002年4期。阎凯凯:《磁山文化研究》,山东大学硕士学位论文,2012年。丁凤雅:《中国北方地区公元前5000年以前新石器文化的时空框架与谱系格局研究》,吉林大学博士学位论文,2017年。

[xlvii]中国社会科学院考古研究所:《中国考古学中碳十四年代数据集(1965—1991)》,21页,文物出版社,1991年。

[xlviii] Houyuan Lu, et al.: Earliest domestication of common millet (Panicum miliaceum) inEast Asiaextended to 10,000 years ago. PNAS, May 5, 2009,vol.106,no.18,7367-7372.

[xlix]秦岭:《中国农业起源的植物考古研究与展望》,《考古学研究》第九集,文物出版社,2012年,297—298页。

[l]按照fig.1B上的标示,这4座窖穴的具体位置在遗址西缘断崖线以内,距离断崖尚有一段距离。但在fig.4的说明中,作者又说CS-Ⅰ在断崖处。

[li]河北省文物管理处等:《河北武安磁山遗址》,《考古学报》1981年第3期。

[lii]保定地区文物管理所、北京大学考古系等:《河北徐水县南庄头遗址试掘简报》,《考古》1992年11期。

[liii]河北省文物研究所等:《1997年河北徐水南庄头遗址发掘报告》,《考古学报》2010年3期。

[liv]郁金城等:《北京转年新石器时代早期遗址的发现》,《北京文博》1998年3期。

[lv]海金乐:《晋东南晋南和吕梁地区的新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴1985》,文物出版社,1986年。

[lvi]段宏振:《中原的形成》,《考古学研究》第九集,文物出版社,2012年,457—480页。

[lvii]河北省文物管理处:《正定南杨庄遗址试掘记》,《中原文物》1981年1期。

河北省文物研究所:《正定南杨庄》,科学出版社,2003年。

[lviii]河北省文物研究所等:《河北永年石北口遗址发掘简报》,《文物春秋》1989年3期;《永年县石北口遗址发掘报告》,《河北省考古文集》,东方出版社,1998年。

[lix]段宏振:《太行山东麓地区新石器时代早期文化的新认识》,《文物春秋》1992年3期。

《北福地——易水流域史前遗址》,文物出版社,2007年。

[lx]段宏振:《太行山东麓走廊地区的史前文化》,《河北省考古文集》(二),北京燕山出版社,2001年,349—357页。

[lxi]参见注 10—16。

[lxii]开封地区文物管理委员会、郑州大学历史系考古专业等:《裴李岗遗址1978年发掘简报》,《考古》1979年3期。

[lxiii]中国社会科学院考古研究所河南一队:《1979年裴李岗遗址发掘报告》,《考古学报》1984年第1期。

[lxiv]河南省文物研究所:《长葛石固遗址发掘报告》,《华夏考古》1987年1期。

[lxv]藤本强:《略论中国新石器时代的磨臼》,《农业考古》1998年3期。

[lxvi]王强等:《磨盘磨棒类石器研究的几个问题》,《文物春秋》2015年2期。

[lxvii]刘莉:《中国史前的碾磨石器和坚果采集》,《中国文物报》2007年6月22日,第七版。

[lxviii]刘莉陈星灿石金鸣:《山西武乡县牛鼻子湾石磨盘磨棒的微痕与残留物分析》,《考古与文物》2014年3期。

[lxix]陈星灿:《史前的粮食加工工具》,《考古随笔》(二),文物出版社,2010年,51—53页。又见,《石磨盘和石磨棒的用法》,《考古随笔》(二),文物出版社,2010年,165—167页。

[lxx]李国强:《中国北方旧石器时代晚期至新石器时代早期粟类植物的驯化起源研究》,《南方文物》2015年1期。

[lxxi]李国强:《北方距今八千年前后粟黍的传播及磁山遗址在太行山东线的中转特征》,《南方文物》2018年1期。

[lxxii]佟伟华:《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》1984年1期。

[lxxiii]黄其煦:《灰像法在考古学中的应用》,《考古》1982年4期。

[lxxiv]卜工:《磁山祭祀遗址及相关问题》,《文物》1984年11期。

[lxxv]金家广:《论磁山遗址性质与中国最早祭场的发现》,《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,知识出版社,1996年,132—143页。

[lxxvi]乔登云、刘勇:《磁山文化》,花山文艺出版社,2006年,62页。

[lxxvii] Houyuan Lu, et al.: Earliest domestication of common millet (Panicum miliaceum) inEast Asiaextended to 10,000 years ago. PNAS, May 5, 2009,vol.106,no.18,7367-7372.

[lxxviii]乔治·彼得·穆达克著,童恩正译:《美国纽约州北部的易洛魁人》,《我们当代的原始民族》,190页,四川省民族研究所出版,1980年。

[lxxix]佟伟华:《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》1984年1期。

[lxxx]陈星灿:《灰坑的民族考古学观察——石璋如<晋绥纪行>的再发现》,《考古随笔》(二),文物出版社,2010年,95—99页。

[lxxxi]陈星灿:《史前的粟是如何储存的》,《考古随笔》(二),文物出版社,2010年,168—171页。

[lxxxii]乔登云、刘勇:《磁山文化》,花山文艺出版社,2006年,64页。

[lxxxiii]乔登云、刘勇:《磁山文化》,花山文艺出版社,2006年,65页。

[lxxxiv]乔登云、刘勇:《磁山文化》,花山文艺出版社,2006年,108页。

[lxxxv]乔登云、刘勇:《磁山文化丧葬遗迹初探》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,136—145页。

[lxxxvi]乔登云、刘勇:《磁山文化丧葬遗迹初探》,《磁山文化论集》,河北人民出版社,1989年,136—145页。

[lxxxvii]卜工:《磁山祭祀遗址及相关问题》,《文物》1984年11期。

[lxxxviii]金家广:《论磁山遗址性质与中国最早祭场的发现》,《环渤海考古国际学术讨论会论文集》,知识出版社,1996年,132—143页。

金家广:《磁山晚期组合物遗迹初探》,《考古》1995年3期。

[lxxxix]李国强:《北方距今八千年前后粟黍的传播及磁山遗址在太行山东线的中转特征》,《南方文物》2018年1期。

[xc]黄其煦:《灰像法在考古学中的应用》,《考古》1982年4期。

[xci]佟伟华:《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》1984年1期。

[xcii]吴加安:《略论黄河流域前仰韶文化时期农业》,《农业考古》1989年2期。

[xciii]赵志军:《从兴隆沟遗址浮选结果谈中国北方旱作农业起源问题》,《东亚古物》,文物出版社,2004年,188—199页。

[xciv] Houyuan Lu, et al.: Earliest domestication of common millet (Panicum miliaceum) inEast Asiaextended to 10,000 years ago. PNAS, May 5, 2009,vol.106, no.18,7367-7372.

[xcv]周本雄:《河北武安磁山遗址的动物骨骸》,《考古学报》1981年3期。

[xcvi]王仁湘:《新石器时代葬猪的宗教意义》,《文物》1981年2期。

[xcvii]高建强、向海、张有文等:《中国家猪的起源驯化研究:来自磁山遗址古代猪遗存的信息》,《中国考古学会第十五次年会论文集》,文物出版社,2013年,595—602页。

[xcviii]佟伟华:《磁山遗址的原始农业遗存及其相关问题》,《农业考古》1984年1期。

[xcix] Li Liu , Xingcan Chen: The Archaeology ofChina,CambridgeUniversityPress, P.134, 2012.

[c]李国强:《北方距今八千年前后粟黍的传播及磁山遗址在太行山东线的中转特征》,《南方文物》2018年1期。

[ci]李彬森:《中国北方地区新石器时代早期遗址的废弃过程研究》,吉林大学博士学位论文,2018年。

来源:《南方文物》2022年第3期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000