姚伟钧;张国超:中国公众考古基本模式论略

近年来,随着考古学学科建设的逐渐成熟、文化遗产保护的现实需要和现代传媒技术的日益发达,公众考古的理论和实践在国外日渐风靡,并相互支撑,成为推动国外考古学和文化遗产事业发展的重要力量。但就国内情况而言,公众考古学在中国却是改革开放以来诞生的新鲜事物,因此有关对公众考古理论和实践的探讨还为数很少,特别是缺乏对中国公众考古基本模式的系统和整体研究。因此,研究我国公众考古基本模式,不但对建立我国公众考古体系具有一定的理论意义,而且对指导当前我国文化遗产事业的健康发展也具有重要的现实意义。

一、公众考古的缘起:考古学专业化与文化遗产保护大众化的矛盾

考古学是通过对实物资料的调查、发掘和研究来探讨人类社会历史发展规律的科学。近代考古学发祥于欧洲,以后普及到世界各国。考古学产生之初,所发掘的工作使大众深切地感受到古代文化的存在与古文明的辉煌。尔后,随着学科的专业化,考古学逐渐无意识地将自己与大众隔离,陷入自我封闭、孤芳自赏、门庭冷落的尴尬境地。一方面大众对考古学艰涩难懂的术语和繁琐枯燥的数据敬而远之,充满疑问和好奇;另一方面,考古学家忙于整理发掘报告、追求学术上的建树,无暇顾及公众的疑问和需求,缺乏将考古学通俗化、大众化的意识①。在公众的眼里,考古学或被看作是一门神秘的学科,或被视为象牙塔里的学问。公众对考古学家的总体印象就是“挖墓的”、“掘宝的”、研究“古董的”。

当今世界正经历着飞速的变化。由于经济发展、城市化、工业化、盗墓、自然风化等种种原因,文化遗产正时刻面临着被损毁的威胁。目前,考古学界已经有了这样一种共识:考古发掘也是破坏,只不过是一种有准备的、由专业人士进行的、比被动的盗掘和开采略微好一点的破坏而已。考古学的学科性质决定了它以摧毁研究对象的原生背景来提炼信息。古代遗址的稀缺性、不可替代和不可再生性,决定了挖一个就少一个,将会变得更加稀缺和宝贵。因此,人类关于自己古代的知识随着考古学而快速增长,但人类的古代遗存也在以前所未有的速度消失。特别是19世纪末和20世纪初,欧洲民族主义运动高涨,使得公众对用考古证据来寻找自己民族的渊源与分辨自己的民族身份非常关注。民族主义的崛起也使考古调查与发掘的管制越来越严格。因此,这些因素正迫使现在的考古学必须面对这样一个现实:考古学的资源面临危机,考古学安身立命的基础正在动摇,考古学必须在一个迅速变动的世界中为自己重新定位②。

20世纪60年代末至70年代初,美国国家公园管理局首先使用“文化资源管理”的概念,这一概念随后在西方很快被广泛采纳。同时,随着考古学自身建设的日趋成熟,学科发展的需要,社会文明程度的提高,考古学家社会责任感的唤起及在美英等发达国家出现的考古遗存和文化资源管理的紧急情况,文化遗产的管理和保护成为学界关注的焦点,业内人士对以往那种由专业学者和官员来“替”公众管理文化资源的模式进行反思,首先从理论上厘清了长期以来在文化遗产保护工作中出现的公众角色定位问题。

1974年,“文化资源管理会议”在美国丹佛召开。自此,西方考古界开始熟悉文化资源管理的相关法规,各大学也开始设置文化资源管理的课程,培养既懂专业研究又能从事管理的新型人才。更重要的是,针对政府文化资源管理社会化的趋势,出现了合同考古学的操作方式,引入了市场机制推动其运转。这使考古学从一门纯学术的学科转变为科研和管理相结合的综合学问,考古学家在进行发掘之前要懂得妥善权衡利弊,把保存文化资源放在首位③。“文化资源管理”逐渐成为西方考古学界的指导方针。

到80年代,在北美等发达国家,以保护和管理为宗旨的“文化资源管理”已成为文物考古工作的最高理念,并以立法予以确认。随后,美国文化资源管理中的“保存理念”、“整体意识理念”和“公众意识理念”成为文化遗产保护和管理的基础理论,并开始配合基本建设的合同考古学、考古资源管理(CRM)、考古学与土著的关系乃至90年代兴起的考古人体与信仰资料回埋运动,完成了对考古学家的伦理道德意识和社会责任感的极大升华。自此,研究考古学与社会、考古学与新闻媒体、考古学与遗产旅游、考古学与公众的关系等问题逐渐引起西方考古学界的重视。在此背景下,美国考古学界提议制定了一个全方位的文化遗产保护计划,该计划后来被查尔斯·麦克基米西(Charles R.McGimsy)命名为“公众考古”(public archaeology),其含义等同于“文化资源管理”概念,即除了保护、管理之外,它还包括志愿服务、公众阐释和公众教育等方面的内容④。自此,“考古”与“公众”开始实现有机结合,一个新的考古学分支——公众考古学诞生了。

可见,考古学学科的专业化趋势和考古学发展以及文化遗产保护所要求的大众化之间的矛盾是公众考古学得以产生的内在动因,而不同民族间的文化冲突、对待历史的态度、考古学的伦理责任等考古工作者不可回避的社会问题则为公众考古学的兴起提供了现实土壤⑤。公众考古学的建立与发展,既是社会的需求,也是考古学科自身社会价值的体现。

二、交流与解释:公众考古的基本命题

公众考古学是考古学研究的分支。由于其笼统性,导致很难给公众考古下一个准确的定义。国外学术界的定义大致如下:在北美,几乎所有由公众资助(直接或间接)或获得广泛授权的专业考古就是公众考古;在具体的条款中,公众考古可以被解释为“为保护考古资源,在诸如学校、公园和博物馆等公共场合进行的公众教育和公众解释”。其目标是:保护考古遗产资源;向公众灌输关于这些资源的管理伦理;把考古伦理性解释和解释目标紧密类比。

借鉴国外公众考古的相关理论,国内学术界对公众考古的定义给出了通俗的解释:公众考古学就是考古学的大众化,其核心思想为考古学利益相关者(public stakeholder)、“交流”(communication)和“解释”(interpretation)。在此需要说明的是,公众考古学所采用的“公众”(public)概念实际上包含了“公众”与“公共”两层意思⑥。

公众是最直接的“考古学利益相关者”。从考古资源与公众的关系推理,考古资源是公共资源,隶属于公众,和公众社会生活息息相关,考古发掘和文物保护是在处理公众的共同遗产,因此考古不只是考古学家的事情,广大公众对此有知情权和参与权。考古方案的公众告知,包括工作方案的提出、经费的使用、发现等必须顾及到公众,必须与公众进行交流和解释,必须顾及到考古遗产的长久保护和可持续利用。

公众对自己的过去和历史有着天生的好奇心,“我从哪里来”千百年来拷问着每一个人,只是程度不同而已。过去,由于获取信息的不平衡性,大多数公众了解历史的途径相对较少。随着社会经济和文化的发展,广大公众对考古知识和信息的需求会与日俱增。特别是随着现代科技与传媒的日益发达,考古与传媒的联姻,则为满足人类的这种心理需求提供了可能,也为考古学大众化和共享考古提供了现实途径。

为迎合这样的趋势和需求,这就要求考古学家应该更加善于交流:和其他的学科交流,引进的他们的理论方法和技术手段,实行考古资料的开放和共享;和公众交流,证明自己工作的价值,和时代分享自己的发现及价值,将考古认识融会到古代遗存保护与利用方案的制定,融汇到对历史传统的继承和文化创新之中⑦。“交流”(communication)是一种双向的互动。这要求考古学家在做好考古挖掘和文物保护工作的同时,也应该树立联系、沟通公众的意识,把考古信息、考古成果及时有效地通过各种渠道传递给公众,最大限度地惠及公众,实现社会共享⑧。“交流”的目的在于相互理解,排除误解和偏见⑨。

“解释”(interpretation)不仅包括考古学家对考古工作目的和意义的解释,还包括对考古学资料和文化遗产的解释。在经过考古学解读之前的考古资料和文化遗产只是一种自在的东西,人们并不能意识到它的价值和意义,正是由于考古学家的参与,考古学资料和文化遗产才可能成为现实生活的一部分,成为珍贵的历史文化资源,考古学的使命及其意义正是在这一转化中得以体现⑩。

可见,“交流”与“解释”,既是公众考古学的基本理念,也是其进行社会实践的基本方法。公众考古学社会实践的所有活动都是围绕“交流”与“解释”而进行的。

三、中国公众考古的基本模式分析

现代考古学自19世纪20年代被引入中国后,发展迅速,取得了瞩目的成就。但长期以来,中国考古学也同样忽视对现实生活的关照。20世纪90年代以来,一场更大规模的开发建设和城市化浪潮在中国兴起,成为塑造中国考古学面貌的重要社会力量。考古学自此成为了解我国文物和文化遗产资源状况的基本手段,成为中国文化遗产保护事业的重要组成部分。中国公众考古在基础理论不完善的情况下也开始了自身的实践。特别是随着现代传媒的发展,考古学走出研究的象牙塔,惠及公众的条件逐渐成熟,“公众考古”成为近年中国考古学中的一个热门话题。

(一)参观考古现场:公众考古的基本形式

参观考古现场,可以让公众近距离地接触考古,了解考古工作的性质及对保护文化遗产的重要意义。在2007年“文化遗产日”的新闻发布会上,国家文物局向社会宣布“将开放有条件的考古发掘工地供公众参观”,但真正由考古人员在发掘仍在进行的时候主动策划、组织大型公众活动,将考古发掘的过程向群众开放,仍缺乏实践和经验。

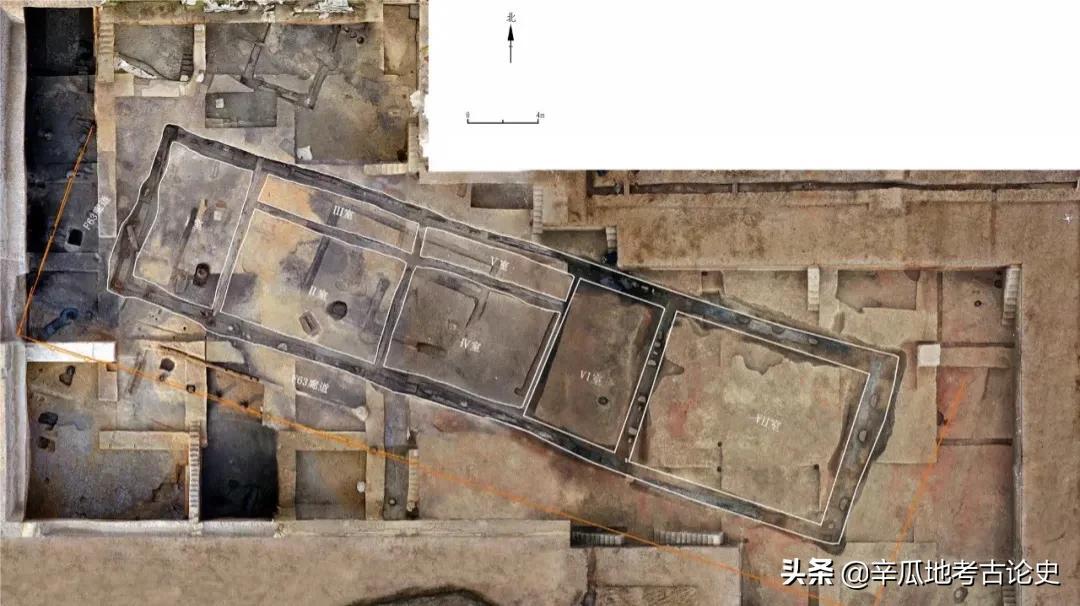

2008年5月7日至5月13日,“汶上南旺大运河保护暨公众考古学实践”如期开展,共有三个环节供公众参与:其一是在紧邻南旺分水龙王庙发掘工地的南侧空地上布置了十二块宣传展板,分为“大运河和南旺的故事”、“考古学家和考古学”和“保护我们的大运河”三个部分,并安排专人讲解,还大量发放与展板内容配套的宣传单页;其二是在保证不影响正常发掘并且不会对文物造成伤害的前提下,在隔梁上用竹竿、塑料绳等简单工具布置参观路线,让群众有组织地进入发掘工地参观,并请正在工作的考古人员现场讲解;第三是配合第三次全国文物普查工作,在现场发放“汶上县文物线索联系卡”,鼓励群众积极参与当地文化遗产的调查和保护工作。当地的青少年学生是这次活动的重点,先后联系、组织、接待了工地附近的南旺镇第一中学和南旺镇中心小学500多名师生参观、学习(11)。

考古工地的这种有组织、有秩序的开放姿态,受到当地老百姓的欢迎,其热烈程度让人惊讶和感动。十二块展板前总是聚着认真阅读的当地人,彼此间还进行着热烈的讨论,不识字的就紧紧跟着讲解员听。由于活动在当地产生了很大影响,不少周边乡镇的人常结伴坐车赶来。汶上县第四高中30多名学生在老师带领下利用周日休息时间自发从汶上县坐车来到南旺发掘工地参观,而且周边几个学校语文考试的作文题目也作了调整,都与大运河保护有关。当地百姓对自己家乡历史和文化的热爱在这里被释放出来,历史知识、考古知识、遗产保护知识等等也在这样生动、鲜活、和谐的过程中从专业考古人手中转到了非专业的公众心里(12)。

在中国考古学界,除了南旺公众考古实践外,各地不少考古机构以及大学考古专业都积极开展过向公众开放考古工地,让公众近距离接触出土文物和遗迹,同时让考古专家给公众现场讲解或开设普及讲座等不同形式的与公众互动活动。如江西省考古研究所、安徽省考古研究所、山东省考古研究所、河南省考古研究所、四川省考古研究院、成都市考古研究所、重庆市考古研究所、河北省考古研究所、山西省考古研究所、中国文化遗产研究院、四川大学考古系、北京大学考古文博学院等都先后成功举办过这类活动。

(二)模拟考古:公众考古的拓展形式

模拟考古就是在已完成科学发掘的遗址上,将文物复仿制品事先埋藏在地下,在专业考古人士的科学指导下,通过参与者的模拟发掘,再现考古场景的一种寓教于乐的活动。通过模拟考古这种互动性较强的项目,参与者可以自己动手模拟考古发掘,在参与中了解考古常识,提高文化遗产保护的技能和意识。

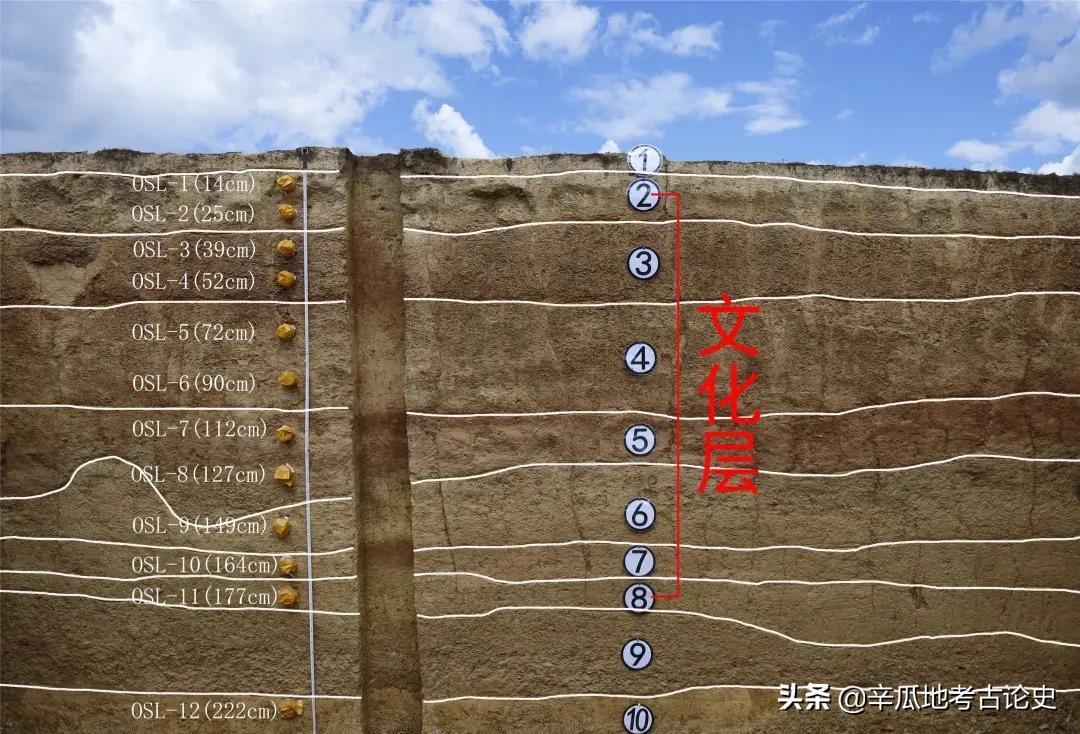

北京大葆台西汉墓博物馆是一座建立在汉代王陵遗址上的博物馆,1982年12月对社会开放。北京大葆台西汉墓的发掘是北京地区考古的重要发现,也是全国首次发现的西汉最高级的葬具体系,墓主是广阳王刘建。大葆台西汉墓博物馆率先在北京引进模拟考古的形式,利用遗址博物馆独有的研究和展示优势,向公众推出一系列模拟考古活动。“考古小奇兵”是系列活动之一。博物馆为了使这一活动达到逼真效果,完全按照田野考古学的方法设置考古探方和文化层,考古探方按照新石器、商周、秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代十国、宋元六个时期布置文化层,并“埋藏”了不同历史时期的文物,包括青铜器、陶器、古钱币等。在模拟考古的过程中,所有深奥的考古学专业知识以及神秘的考古过程,都可以化作一种快乐的体验,体验者的文物保护意识同时也得到了大幅提升。

在“考古小奇兵”活动中,参与者只要发掘了一个时代的探方且得分在1000分以上者,就可以获得初级考古小奇兵的称号及证书;如果挖掘了三个不同时代的探方,且完成了附加问题,就可以获得中级考古小奇兵的称号及证书;如果完成了六个不同时代的探方,且完成了附加题,就可以获得高级考古小奇兵的称号和证书,获得高级证书者将有机会参加博物馆组织的各种实地考古活动。此外,闯关成功者不仅可以获得相应级别证书和奖品,还可以竞争“考古英雄榜”上的最佳排名,享有参加博物馆组织的其它参观活动的资格。

除上述大葆台西汉墓博物馆外,近年来许多博物馆都开设了模拟考古项目,如周口店北京人遗址博物馆、北京圆明园遗址公园和三门峡虢国博物馆等,深受广大青少年的欢迎。模拟考古活动的开展,达到了使更多的公众了解考古知识,提升文化遗产保护意识,自觉地参与到文化遗产保护中来的目的。

(三)科普考古图书:沟通公众的桥梁

科普性考古书籍是沟通考古学与公众的又一座桥梁。它以通俗易懂的语言,精美的插图、扣人心弦的故事来吸引和打动读者,无形中起到了传播文化遗产知识、教育公众的目的。现在,面向一般读者甚至专门面向孩子的考古学刊物正在成为一个新兴的发展领域。以美国为例,与考古知识普及有关的刊物将近十余种,除了著名的《国家地理》、《发现》以及《科学》等经常发表考古普及文章之外,还有几种专门的考古学普及型刊物,比如《考古学》(Archaeology)、《发掘》(Dig)、《发现考古学》(Discovering Archaeology)和《美洲考古》(American Archaeology)。它们在普及考古知识的大旗下分别锁定不同的读者群体,比如《发现》专门面向孩子,引导他们对考古学的兴趣和正确理解。

我国近年来普及性的考古著作也开始增多,有了较大的发展。不但国家文物局主编的《中国重要考古发现》系列、中国文物报社和中国考古学会主编的《中国年度十大考古新发现》系列引起了公众的广泛关注,而且吴汝康的《人类的过去、现在和未来》、李伯谦、徐天进的《考古探秘》以及《剑桥插图考古学史》、《100个考古大发现》、《考古人手记》等不少关于文明起源、人类起源、考古解密的书籍,一度成为热销书。

但总体而言,我国科普性考古书籍离初具规模仍有相当距离。在考古学的研究中,普遍充斥着专业性极强的术语,学术争论围绕地层学与类型学展开,有时不同研究领域的考古学家之间的交流尚有困难,离普通公众当然更加遥远。所以,加强与公众的联系,不但要求文物工作者有为大众服务的意识,也是对考古学家学术水平的挑战:未经深入,也无法浅出(13)。我国每年进行的考古发掘中,绝大部分是抢救性发掘。考古单位按《田野操作规程》等规定要求发掘遗址、采集文物、记录数据、编写报告,这些材料的积累速度惊人,但相应的研究工作却令人失望。某些文物大省掘地三尺就有古迹,文物部门的工作人员疲于奔命,穷于应付,既影响资料搜集的水准,更谈不上田野工作之后的综合研究。在这种情况下,写出的报告除了提供一份遗存的清单外,可能也不会提供更有价值的信息。因此,加强考古发掘的整理和研究,把堆积如山的考古资料转化为公众能理解的话语和其他学科可以利用的知识,转化为通俗易懂的普及性读物,应当成为考古工作一项任重道远的目标。

(四)直播考古:公众考古的休闲形式

考古直播是新闻与考古的联姻。考古学是历史学和自然科学的交叉学科,一般以漫长、冷僻、枯燥、严谨、神秘、理性的方式出现。新闻则以快捷、煽情、趣味、活泼、知识、感性的方式出现。考古学的东西一旦成为新闻,自然会淡化其生硬和冷僻的属性,保留其神秘、严谨的属性,增加其趣味、生动的属性。换言之,考古新闻不仅具有一般新闻的价值和特质,而且还有重温历史知识,传播考古常识,将科学研究世俗化,促进文化遗产保护的特点。因此,不仅受到一般平民百姓的喜欢,更受到知识阶层的欢迎,有巨大的市场需求。

但直播与考古也有矛盾和冲突。新闻追求卖点和轰动效应,注重时效性,而考古工作则严谨细致,周期较长。有时出于文物安全等方面考虑,考古活动还应保持低调。考古学科的高度的专业性使得传媒的报道往往只能在“事后”跟进,在考古界取得自己的学科内的确认之后再进行报道,而无法变成直击式的报道。媒体“考古新闻”惯用的“散布—澄清—再散布—再澄清”之“操作模式”,追求“卖点”和轰动效应将使受众对新闻的客观和真实性原则产生信任危机。

在这种情况下,考古直播要想取得良好的社会效益,就需要考古界和媒体的共同努力。

首先,考古行业要加强对考古新闻的引导、规范,与媒体一起积极应对所面临的问题。具体做法可以从以下三个方面展开:主动挖掘考古新闻,全面呈现考古;协助提升考古新闻的准确性;以媒体中已经成熟的栏目为捷径展示考古成果,创新考古直播模式(14)。

其次,媒体要规范对考古新闻的报道,从最基本的原则和方法着手。这包括:加强考古报道的科学性,遵循文物考古的自身规律;遵守新闻规律,力求客观、真实、准确、全面、公正;遵守文物保护法。

作为在信息和传媒时代考古学大众化的产物,中国公众考古学的出现与发展是学科和时代发展的必然。在中国公众考古的具体实践中,我们既要借鉴国际公众考古的先进理论和实践经验,又要参照中国考古学发展和文化遗产保护的实际,相宜选择适当的模式,其最终目的是通过实现考古学的大众化,使文化遗产保护意识深入人心,建立文化遗产公众参与的机制,促进我国文化遗产事业的健康发展。

注释:

①郭妍利:《考古学的科学化与大众化》,《中国社会科学院研究生院学报》2004年第1期。

②曹兵武:《全国十大考古新发现评选活动试谈》,《中国历史文物》2004年第5期。

③顾伊、陈淳:《美国文化资源管理》,《文物世界》2001年第1期。

④崔玉范:《美国的公众考古教育——实现文化遗产保护目的的一个途径》,《南京社会科学》2007年第8期。

⑤⑥⑨⑩郭立新、魏敏:《初论公众考古学》,《东南文化》2006年第4期。

⑦曹兵武:《考古学:追寻人类遗失的过去》,学苑出版社,2004年,第230页。

⑧张士坤、王志华:《略论大众传媒与考古共享的互动关系》,《东南传播》2009年第5期。

(11)(12)南旺考古队:《分享考古发掘过程,促进文化遗产保护——记“汶上南旺大运河保护暨公众考古学实践”活动》,《中国文物报》2008年7月11日。

(13)陈淳:《当代考古学》,上海社会科学院出版社,2004年,第229页。

(14)张士坤、王志华:《略论大众传媒与考古共享的互动关系》,《东南传播》2009年第5期。

来源:《浙江学刊》2011年第1期

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000