高蒙河;郑好:论中国公众考古不是西方舶来品

一 问题的提出

学术界一直有这样的说法:中国公众考古是西方的舶来品。这一观点流传甚广、几成定论,即便到了中国公众考古大发展的近两年,还有文章这样认为:“公众考古本来是个舶来的概念。上世纪六七十年代,美国经济高速发展,与之相随的文物破坏事件也急剧增多。于是,考古学界制定了一个全方位的保护计划,命名为‘公众考古’。意在通过向公众阐释考古、进行考古教育,来动员他们参与到文化遗产的管理和保护中。随着中国的情况与当年欧美愈来愈相似,‘公众考古’也于21世纪初在中国落地生根。”[1]

笔者认为,首先,姑且不论这类说法是否符合美国考古学史的实际发展进程,即便对中国考古发展的历程而言,也与事实颇有出入。回顾中国考古学的发展历程,特别是中国考古学史中那些推动考古学大众化的典型事例和代表人物,便会发现中国大众考古(或曰中国公众考古)由来已久、自成谱系,在不同的历史时期走着自己的路。其次,做没做面向公众的考古工作和有没有公众考古的概念,既不能相互混淆,也不能相互替代。这就如同20世纪80年代“聚落考古”的概念被介绍到中国来时,很多人以为中国从此才开启了聚落考古的工作。实际上,早在20世纪50年代,中国不但已经有了诸如陕西西安半坡和华县元君庙等大型遗址、墓地的全面发掘和揭露工作,堪称最早开展聚落考古的典范,而且还领考古学术风气之先,在陕西的华县、渭南地区做过后来为西方聚落考古所推崇的大规模的区域考古调查[2]。

先有实践,伴生理念,再有概念,有选择地借鉴、吸收和融合外国考古学的优秀经验和成果,中国的聚落考古如此,中国的公众考古亦然。换言之,中国的公众考古既非直接、全盘接受西方公众考古的产物,更不应被无限缩小、省略至零,并简单、盲目地套上西方舶来品的衣帽,乃至造成学术史盲区、认知误区,忽视了中国考古学自身的大众化发展进程、社会历史作用和学科建设价值。

二 中国公众考古的发生和发展

中国的公众考古是伴随着中国考古学的出现而渐次发生的。早在1927年,周其昌先生即著有涉猎考古学成果的《人类的起源和分布(科学丛书)》一书,由上海大东书局出版。比较集中地传播当时国人还极为陌生的科学考古知识和理念的文章,则是20世纪30年代安阳殷墟发掘前后,中央研究院历史语言研究所(简称史语所)出版的《安阳发掘报告(第二册)》中发表的傅斯年先生的《本所发掘殷墟之经过》、李济先生的《现代考古学与殷墟发掘》和董作宾先生的《甲骨文研究之扩大》[3]。他们以讲述安阳考古的发现、过程、目的、价值以及存在的问题等为主旨,适时起到了向社会公众开蒙考古工作,阐释和普及考古学的作用。尤其需要强调的是,这三篇文章并非是作为考古发掘报告的正文,而是以附录的形式刊发于《安阳发掘报告》中,表明史语所考古组的前辈们,已经开始有意将考古的学术发现与考古的社会传播,既相区别又相结合,从而开启了中国考古社会化、公众化道路的先声。接下来到20世纪30年代中期前后,向公众介绍和普及考古发现的论著渐次增多,诸如1933年卫聚贤先生出版《中国考古小史》、1934年裴文中先生出版《周口店洞穴层采掘记》、1935年开明书店出版《发掘与探险》等,初步做到了李济先生在《中国考古小史》序言中所写的,“使读者一阅而知中国考古学的重要事实”[4]。此后,还有学者计划出版面向大众的系列考古丛书,如1934年成立的考古学社社刊《考古社刊》创刊号上,即列出了《通俗考古学丛书编辑计划》[5]。

到了1950年,上海怡兴印务局出版了朱彤所著《大众考古学》一书。该书主要是介绍古代陶瓷器知识的文物考古科普著作,与后来真正意义上的公众考古相距尚远。但作者之所以颇具创新地将“大众”与“考古学”联名著书,与作者所处的时代变化和考古学发展的社会需求等不无关联。他认为:“现在考古学的地位,根本改变了,不为帝王将相士大夫这一阶级所利用,应该大众共同努力,以求了解古代一般社会的生活状况,并由发现祖先劳动人们艺术的发展情形,而获得社会发展史上的真实材料……我们要将考古学普遍一些,不让它限于这样少数又少数人的范围内,让多数人也知道祖先的文化遗产,不是个人鉴赏而专有的,乃是人们共同所有,并和人类的发展有密切关系的。”[6]朱彤的这种写作动机,是与新中国成立后学术界和知识界等面临的全新的社会发展形势相适应的。曾有文章分析指出,包括考古学在内的新中国的学术领域,当时面对着两种情势:一是人民成为国家的主人,科学工作者要为人民服务;二是实现工业化成为整个国家的奋斗目标,中央向全国人民发出了“向科学进军”的号召,人民群众学知识、学科学的热情空前高涨。在这样的背景下,考古科普从解放前的“星星之火”,转变为“燎原之势”,以“科学大众化”为标志的传统科普进入了蓬勃发展的黄金时代[7]。

在这样的社会大背景下,1950年苏秉琦先生针对向达先生提出的我国图书博物馆和考古事业需要加以改造以适应新中国经济文化建设的议题,适时发表了《如何使考古成为人民的事业》一文,提出了“考古是人民的事业”的著名观点[8]。这一观点改变了以往考古学家个人自发普及考古知识的实践模式,明确号召全体从业者提高觉悟、转变模式,使考古成为人民的事业。苏秉琦先生在文章中指出:“形势所赋予考古学的新方向是公众方向,考古学的新任务是为人民服务。考古学应该为建立中国化的马克思主义理论体系、中国物质文化史和社会主义文化建设服务。”[9]

1953年、1954年苏秉琦先生又连续发表《目前考古工作中存在的问题》和《我从这个展览看到些什么》两篇文章[10],进一步阐述了考古与大众的关系:“随着已经开始的国家大规模的基本建设的迅速进行,各地考古材料的出现,将是万分丰富的,考古工作将成为非常繁重而又有很大突击性的工作,这样,仅仅依靠少数专业考古和文物工作人员,是不可能作好的,只有发动群众,依靠广大群众,使考古工作成为全国规模的有组织的群众性工作。”上述几篇文章中所集中表述的考古的群众性、考古的社会性和考古要为现实服务的取向,不但是苏秉琦先生考古大众化思想萌芽的标志,还促进了中国考古学在科学化的基础上,顺应时代发展,朝着大众化的学科建设方向迈进。对此,俞伟超先生和张忠培先生在《苏秉琦考古论述选集》的编后记中,总结了苏秉琦先生当时的认知和做法,认为向社会说明考古学的性质与任务,是考古学的一个义务,也是考古界进行学科建设应该不断明确的问题[11]。

如果说在此以前的中国考古,还只是半直接、半间接地向学术界、知识界、社会文化各界以及普罗大众宣传和普及考古的基础理念和知识,那么1950年以后,以苏秉琦先生为代表的考古学家提出的“考古学大众化”,便将考古学与社会文化以及公众之间的关系拉得更加紧密了。换言之,这既是中国考古学大众化开始形成的学科宣言,也是中国公众考古由相对自发的萌芽阶段,逐渐进入到比较自觉的形成过程的时代标志。

在苏秉琦先生提出考古大众化是考古学的基本任务的同时,一些著名的考古学家和古人类学家也纷纷撰写了大量的考古科普著作[12]。其中贾兰坡先生所作论著数量最多,堪称翘楚,主要著有《中国猿人》、《山顶洞人》、《河套人》[13],《从猿人脑发展到现代人脑》[14],《“北京人”的故居》[15],《中国猿人及其文化》[16],《旧石器时代文化》[17]等。1953年贾兰坡先生还与裴文中先生合作撰写了《劳动创造了人》[18],由中华全国科学技术普及协会刊行。另外,刘咸先生著有《从猿到人发展史》[19],林耀华先生著有《从猿到人的研究》[20],吴汝康先生著有《人类的起源与发展》[21],张孟闻先生著有《人类从哪里来》[22],胡厚宣先生著有《殷墟发掘》[23]等。其中,贾兰坡先生的《中国猿人及其文化》一书,总印数高达35400册;吴汝康先生的《人类的起源与发展》一书的总印数更是创下了220550册的记录。这样的发行量及其产生的社会文化的传播效果是可观的。通过图书向社会公众传播考古学及其成果的方式,实现了普及程度的最大化,不仅受众面广,而且影响力强,时至而今仍是考古向社会大众传播的主要手段。

而今的大众考古(或曰公众考古)实践,非常强调对非考古专业的公众——尤其是学生,进行各种“考古教育”(或曰“教育考古”)。这在20世纪50年代的中国也都有例可寻[24]。例如,1950年中国历史参考图谱刊行会出齐了郑振铎先生编的《中国历史参考图谱》,全二十四辑线装二十册,又散装二十四袋;1957年上海教育出版社推出姚鉴先生等编绘的《中国历史挂图》古代史部分挂图系列,包括《旧石器时代中国猿人的生活》、《原始公社总结图——旧石器时代》、《新石器时代的定居生活》、《原始公社总结图——新石器时代》、《商代的甲骨文》、《商代的青铜器》、《战国时期的铁器》、《战国时期的手工业品》、《秦统一文字、货币、度量衡》、《西汉的农业》、《造纸术的发明》等,还出版了安志敏先生编的《中国历史挂图》之《中国石器时代遗址分布图》。

除了以文字、挂图为主的图书报刊等面向社会公众的媒介以外,从20世纪50年代中期到60年代中期,中国文物考古界还通过图录以及陈列展览的方式,更加直观地向社会公众宣传和普及文物考古发现成果。如身为中国文物考古界主要领导者的郑振铎先生,1954年著文《基本建设与古文物保护工作》,同年并为《全国基本建设工程中出土文物展览图录》作序;1957年在第一届全国人民代表大会第四次会议上向与会代表作《党和政府是怎样保护文物的》发言,推动了全国文物考古成果的社会化和大众化工作[25]。各地或结合考古调查,或配合陈列展览,陆续出版了诸如《浙江新石器时代文物图录》、《陕西、江苏、热河、安徽、山西五省出土重要文物展览图录》、《山东文物选集(普查部分)》、《内蒙古出土文物选集》、《江苏省出土文物选集》、《湖南省出土文物图录》等一大批既有学术性,又有社会文化性,而且适合普通公众阅览的图录[26]。

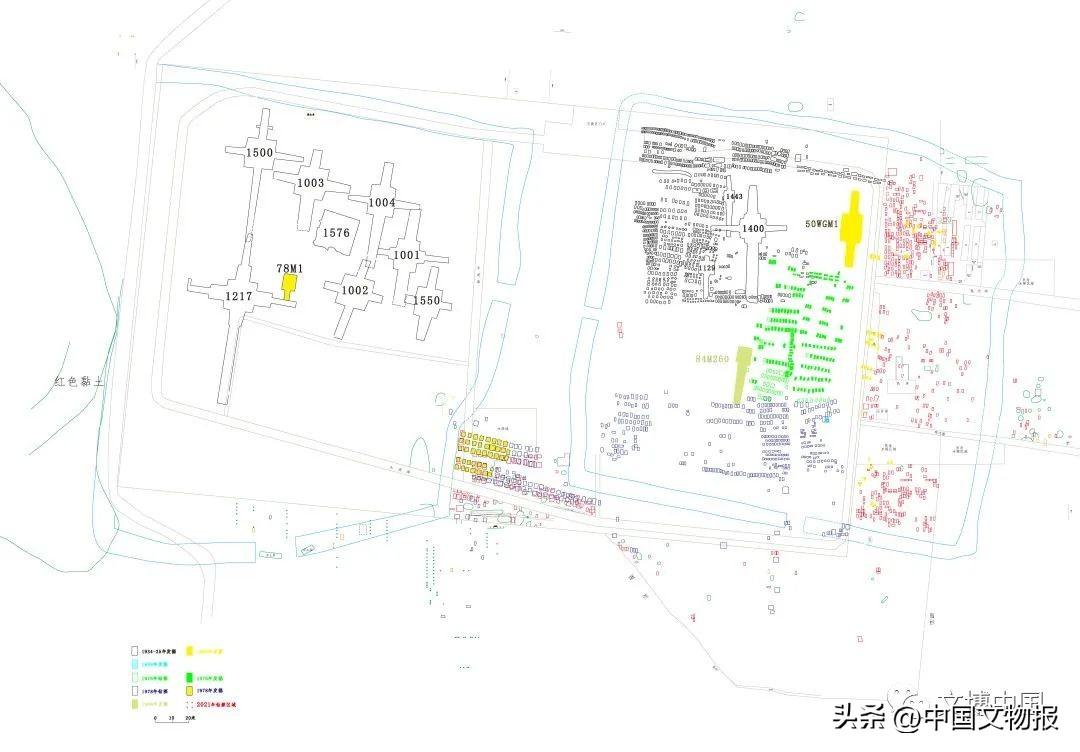

通过博物馆展览的方式传播考古学的发现和研究成果,早在20世纪50年代也已有典型案例可书。1959年中国历史博物馆建成开放,集中展陈了包括考古发现在内的全国的文物考古精品,还出版刊行了《中国历史博物馆通史陈列预展说明》、《中国历史博物馆中国通史陈列展品详目及说明》、《中国历史博物馆文物选辑》等[27]。值得一提的是,素有新中国博物馆建设的里程碑和老大哥之称,在当时属于中国四大样板馆之一的安徽省博物馆,从1954年动工到1956年竣工,比中国历史博物馆建成还早三年。1958年毛泽东主席曾到安徽省博物馆参观,并为中国的博物馆事业题词:“一个省的主要城市都应当有这样的博物馆。人民认识自己的历史和创造的力量是一件很要紧的事。”其后,周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、李先念、叶剑英、陈云、彭德怀、聂荣臻、彭真等党和国家领导人也都参观过安徽省博物馆,1961年陈毅同志还亲笔题写了馆名[28]。以上撮举的国家领导人参观博物馆的事例,意在说明文物考古的社会公众化,不仅只是面对一般的社会百姓,政府领导也是传播对象之一。他们对考古学认知的加深,往往也会促进考古学学科包括公众考古的发展。中国第一个考古遗址博物馆——西安半坡遗址博物馆的兴建,便是例证。

1954年半坡遗址发掘开始后,1956年陈毅同志前往发掘现场参观。在举行座谈会的过程中,时任文化部文物局副局长的王冶秋同志提到要为半坡遗址建立一座博物馆,陈毅同志马上说:“好啊!就建一个博物馆吧。把它保存起来,向人民群众宣传教育嘛!是好事嘛!”当晚,时任文化部文物局局长的郑振铎同志又将建博物馆的想法向陈毅同志提出,陈毅同志当即同意,安排工作人员打电报给国务院,指示国务院特事特办,一次调拨建馆经费30万元,陕西省政府又拨款5万元开始兴建博物馆。1958年半坡博物馆正式建成并对外开放,郭沫若先生题写了馆名[29]。当年主持发掘的石兴邦先生回忆说:在秦俑面世以前,凡中央领导、世界名人来西安时,必看半坡博物馆[30]。

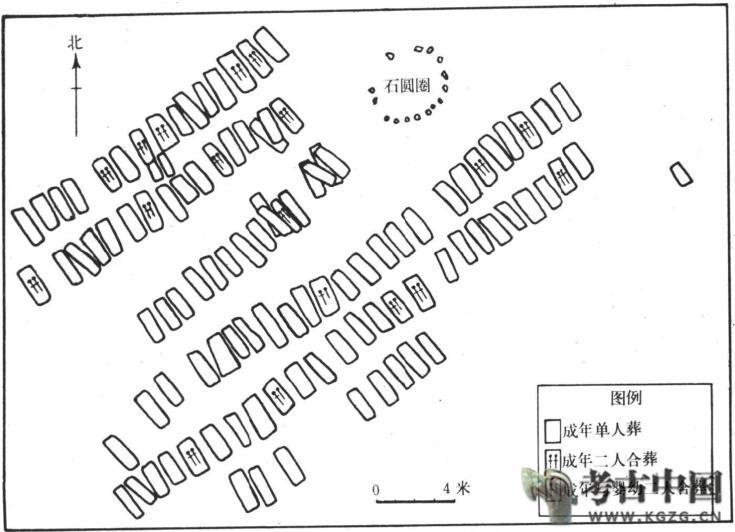

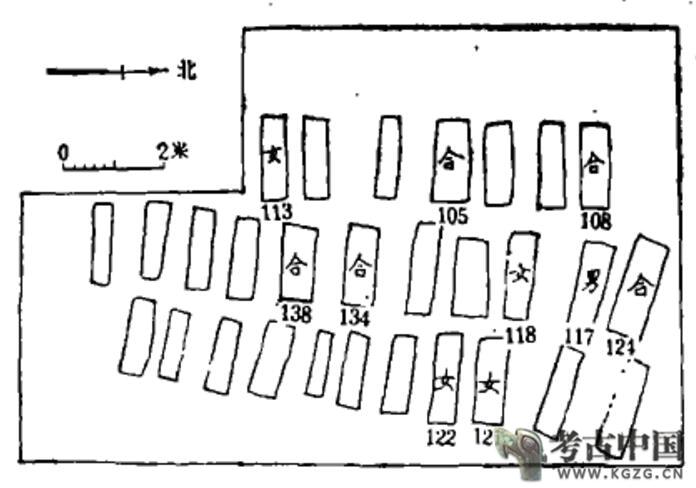

中国早期的考古工作中,在田野考古一线工作和学习的科研院所的学者和大学的师生,大多会在发掘工地上举办出土文物展览,向当地群众宣传考古工作的作用和意义,普及考古知识,提高群众对祖国历史文物价值的认识等。这在当时已经形成了考古界的基本的风气,并一直延续到“文革”期间[31]。譬如半坡遗址考古发掘中,1955年底,中科院考古研究所和北京大学历史系考古专业的同学便在现场举办了小型的发掘成果展览。展览分为参观遗址现场和观看出土文物两部分,展期一个月。附近的农民、工人和机关干部以及中小学学生,累计十多万人前来参观,甚至还有群众前来捐赠自己保存的文物[32]。这次展览轰动一时,为半坡遗址博物馆的建设打下了群众基础,创造了良好的开端。

在中国考古大众化的初期,除了出版书刊和举办出土文物展览,还拍摄了较多的纪录片。如中央新闻纪录电影制片厂1958年配合明代帝王陵墓定陵的考古发掘,拍摄了《地下宫殿》的考古纪录片;1972年开始,陆续拍摄了《满城汉墓》、《文化大革命期间的出土文物》和《考古新发现——马王堆一号汉墓》以及马王堆二号和三号汉墓等,其中马王堆汉墓的拍摄还被写进了世界历史类纪录片史,成为电影传媒史上的经典影片。

三 简单的讨论和小结

通过以上对中国考古学发生——特别是20世纪50-70年代期间中国考古学大众化早期历程的简单梳理,我们不难发现,中国的公众考古有以下八个方面值得关注与探讨。

第一,中国考古面向社会公众的传播起步早、历程长,源流清晰,序列有秩,谱系相续,具有原发性和持续性的特点。如果确如很多持中国公众考古为西方舶来品说者认为的,西方公众考古学始于美国考古学家查尔斯·麦克基姆西(C.R.McGimsey)于1972年出版同名著作《公众考古学》(Public Archaeology)一书[33],并且这一观点不至有误的话,那么中国的考古大众化还具有先发性特点,甚至走在了西方公众考古兴起之前。

第二,中国考古面向社会公众的传播方式,广泛多样、类别众多。目前西方公众考古采取的基本范式,如图书报刊、图录挂图、考古教育参观活动、陈列展览、考古遗址博物馆建设乃至影片摄制等,在中国考古学大众化的初期,已多有实践、充分开展并形成规模,具有本土化、群发性和兼具上述各种形式的整体结构性。如果日后可证西方公众考古的发端要早于20世纪70年代初期,那么中国考古大众化的历程还应该与其共有同步性的特征。

第三,中国公众考古与社会公众的结合方式,具有专家倡导、政府支持、社会和大众参与的特点。这一特点不像西方公众考古是政府参与、民众参与和民众导向那样分先后的三个发展阶段[34],而是更多地在个体倡导、群体觉醒、探索实践的过程中,呈现出政府参与、专家倡导和公众导向相伴相生、内外互动、相互融合的方式,尽管有时也会呈现出以政府、业界和专家倡导为主,社会大众响应为辅的某些不平衡现象。

第四,中国公众考古缘起于向社会大众传播、普及考古学知识和理念,藉以凝聚民族感情,增进爱国情怀以及启迪大众智慧,丰富文化涵养,提高全民素质等功能,与后来西方公众考古发端于动员社会公众参与到文化遗产的管理和保护的初衷,各有缘由,各有追求,不尽相同。而中国目前正在开展的公众考古和西方公众考古的目标越来越近,显示出越来越多的殊途同归的特点,具有了某种同归性。

第五,关于被国内很多人在各种场合反复争辩的Public Archaeology之名,究竟该翻译成“公众考古学”,还是“公共考古学”,我们认为两种译法并不矛盾,不必强求非要用一个取代另一个。因为社会化和公众化都是考古学需要面对的两个领域,从考古学科建设角度讲,公众考古和公共考古将是未来相辅相成的两个考古学科分支的增长点。在相当长的时期内,中国的公众考古仍将持续大众化的传统,以更广泛地吸引大众参与和互动为主要走向。

第六,提倡和实践中国公众考古,不能以取代考古学探寻历史发展规律和追求科学真理为代价。尽管公众考古追求将考古学发现成果和考古学研究成果转换为可为社会公众利用的通俗的知识成果和文化成果,但如何做好利用?笔者认为,一方面要坚持张忠培先生提出的基本原则,即:利用也有层次之分,大致可分为专业学术研究者之利用和非专业人士观赏之利用,后者主要用以陶冶心境、丰富文化涵养和提高素质。古代遗存的基础利用是考古学利用,只有考古学才能认知其价值,才能提出发掘与否的保护方式、保护级别,提出应该怎样保护以及如何进行保护的要求[35]。另一方面,要以他最近为《大众考古》的题词为目标:“大众考古的追求,是以考古启迪大众之智,应实行提高前提下的普及,‘提高’是源,‘普及’是流,源不竭,流长流。”[36]

第七,中国公众考古的实践乃至其概念是否由西方传入,其实并非那么重要,这就如同考古学虽然是从西方传入中国,但并没有因此影响中国考古学的自身发展,并没有影响中国考古学走自己应该走的正确道路并为世界考古作出自己的贡献。但是,从考古学史和学科建设角度厘清中国公众考古的源流和谱系,事实求是地还原中国考古学史的历史进程和学科发展的本来面目,对于更好地开展中国的公众考古又显得极为重要。

第八,需要指出的是,我们不但要继续加强和加深对西方公众考古的准确、正确的认知和理解,还要在中国自己走出的公众考古的道路上,不断建立可与西方公众考古交流沟通的体系,充实和发展具有中国特点的、同时又具有世界意义的公众考古乃至公众考古学,并为此做出中国的贡献。凡此,才应该是我们持续追求包括公众考古在内的考古事业的学术价值和社会文化的意义所在。

[1]傅湘:《身临其境去考古》,《中华遗产》2012年第7期。[2]北京大学考古教研室华县报告编写组:《华县、渭南古代遗址调查与试掘》,《考古学报》1980年第3期。[3]李济总编:《安阳发掘报告》(第二册),中央研究院历史语言研究所1930年。[4]卫聚贤:《中国考古小史》,商务印书馆1933年;裴文中:《周口店洞穴层采掘记》,国立北平研究院地质学研究所、实业部地质调查所1934年;中学生社编:《发掘与探险》,开明书店(上海)1935年。[5]徐坚:《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》,科学出版社2012年,第162页。[6]朱彤:《大众考古学》,上海怡兴印务局1950年,第1页。[7]戎静侃:《考古科普著作研究》,复旦大学硕士学位论文2013年。[8][9]苏秉琦:《如何使考古成为人民的事业》,《进步日报》1950年3月28日。[10]苏秉琦:《目前考古工作中存在的问题》,《科学通报》1953年第1期;《我从这个展览看到些什么》,《文物参考资料》1954年9期。[11]俞伟超、张忠培:《苏秉琦考古学论述选集·编后记》,文物出版社1984年。[12][24][26][27]中国社会科学院考古研究所图书资料室编:《中国考古学文献目录(1949-1966)》,文物出版社1978年。[13]贾兰坡:《中国猿人》、《山顶洞人》、《河套人》,龙门联合书局1950年、1951年、1955年。[14]贾兰坡:《从猿人脑发展到现代人脑》,商务印书馆1954年。[15]贾兰坡:《“北京人”的故居》,北京出版社1958年。[16]贾兰坡:《中国猿人及其文化》,中华书局1964年。[17]贾兰坡:《旧石器时代文化》,科学出版社1957年。[18]裴文中、贾兰坡:《劳动创造了人》,中华全国科学技术普及协会1953年。[19]刘咸:《从猿到人发展史》,中国科学图书仪器公司1950年。[20]林耀华:《从猿到人的研究》,北京耕耘出版社1951年。[21]吴汝康:《人类的起源与发展》,科学出版社1976年。[22]张孟闻:《人类从哪里来》,商务印书馆1952年。[23]胡厚宣:《殷墟发掘》,学习生活出版社1955年。[25]郑振铎:《基本建设与古文物保护工作》,中华全国科学普及协会1954年;全国基本建设工程中出土文物展览会工作委员会编《全国基本建设工程中出土文物展览图录·序》,中国古典艺术出版社1955年;《党和政府是怎样保护文物的》,《文物参考资料》1957年第7期。[28]《安博简介》,安徽省博物馆官网。http://www.ahm.cn/anbo_0.jsp.[29][32]半坡遗址博物馆2013年“历程:纪念半坡遗址发现60周年特展”。[30]《考古·考古学家·公众考古》,山西省考古研究所网站“考古汇”。[EB/OL][2013-07-10]http://www.kaoguhui.cn/webshow/aritcleDetail.shtml?articleId=2082.[31]《宿白先生八秩华诞纪念文集》编辑委员会:《宿白先生八秩华诞纪念文集》图版五(下),文物出版社2002年;吉林边疆考古研究中心:《庆祝张忠培先生七十岁论文集》图版三(中)、图版五(下),科学出版社2004年。[33]Charles McGimsey.Public Archaeology.London:Seminar Press,1972;傅湘:《身临其境去考古》。[34]魏峭巍:《国外公共考古学研究现状综述》,《南方文物》2010年第3期。[35]张忠培:《中国大遗址保护的问题》,《考古》2008年第1期。

来源:《东南文化》2013年第6期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000