先王崇拜:汤商与殷商的问题

【编者按】干支纪时系统是中国传统文化的重要特征之一。这里刊发郭静云教授关于十天干和十二地支来源及其意义和背景的分析与观察。一共三篇,本文为第三篇,欢迎转发和关注。

笔者曾经假设,日辰系统有两个文化来源,十二辰是西来的概念,但十日则代表殷人深层的文化精神。以十日为一旬的时间计算系统、以十日作为人名,都是源自殷商的文化内涵,十日系统是殷人十日信仰的表征。[1]但进一步思考使本人改变自己的看法:十二辰者,确实可能是殷商王族透过亚洲大草原的脉络带来的西亚观察天象的系统,与中国境内二分二至、八方和十二月系统进行结合拢一的结果;而十日者,应源自长江中游汤商文化的体系,被殷商王族吸收、模仿,以强调自己的本土性和政权的正统性。

笔者改变自己的想法原因如下:

(一)殷商王族的不固定性与完整丧礼结构的矛盾

根据卜辞中先王先公用日名的周祭祀制度,给祖先选日名庙号有很多规律,如在巫师占卜之前,先筛选日名的做法。张懋镕先生分析阐明,该筛选规则包括祖妣异名、父子异名、母子同名(小乙之前)或母子异名(小乙之后)、兄弟异名、偶数优先等[2]。另外杨希枚先生也发现有祖孙同名的现象[3]。同时王晖先生发现,殷商崇拜的喾、河、岳、王亥、伊尹等神祖,其祭日亦有日名上的规律,其谓:“商人认为代代相传的商王室贵族均是十日之子,商王的众日之父是殷人高祖帝喾。”[4]此一论述相当清楚明晰。殷人有十氏部族结构,相当于十组师旅(或许类似满族八旗),并以十日命名。

我们要注意的是王晖先生引用的卜辞,都是祭祀喾、河、岳、王亥、伊尹之类的神祖,而非周祭祀中所祭拜的王室祖先。在商人信仰中,十日先祖并非具体的祖父母,而是传说中在远古时期治理天下的神圣英雄,这些英雄可能被视为“日之子”,具有超凡的神奇本质。而自上甲以降的历代考妣,才是王朝真正的血缘祖先。其实,类似的信仰结构在各地上古文明(如苏美尔、希腊、印度等)中屡见不鲜。在这些例子里,多是先由理想中的神祖统治大地,后来才由当下大王朝的始祖,因着某种机缘(这种机缘往往被用来说明当前王朝统治的合法性所在,如由神王赏赐,或与神王存在血缘上的或婚姻上的关联性)而继承神定的王位。王晖先生观察到的祭祀结构,使我们可以推测商王的信仰体系亦属同一类型。亦即将原初的神祖视为前朝,而由当今的王室传承统治。两个朝代虽具有某种神祕的承袭关系,但自上甲以后的祖妣,其神性还是不及前朝神王。所以商人祭拜上甲以前的神祖,与上甲以后的祖妣有所不同。据此可进一步推知,王晖先生所阐明的系统,实与前述张懋镕和其他学者[5]所论述的不同,但两者间仍有关联性。

此外,王晖先生发现在汤商王国建国时,十日氏之间的辛氏掌握主政权,而建立父子继承制度的王室,这“正好印证古文献中所说的帝喾开始的先商为‘高辛氏’时代。”[6]就是因为如此,“商”字在甲骨文中写从“辛”的“ ”;汤商将其崇拜为神祕始祖的天凤玄鸟也写从“辛”的“”(凤),“龙”字其实也写从“辛”的“ ”。

然而,虽然在现实生活与政权中,属于“高辛氏”的商王族已掌握最高的权威,但在意识型态里继续认同自己是十日后裔的族团。这种意识形态传承而表现更早的“十族兄弟”的政权制度,在联盟制城邦国家的组织结构中,城邦贵族为同等的“兄弟”,按照制度轮流主宰联邦,负责安排及管理共同的施工及合作。在实际历史演化中,这种同等兄弟宗族轮流值班作主的理想制度,显然会慢慢地变成兄弟之间的互斗夺势,最后有较强势的宗族掌握高位,此即联盟制城邦国家向王国发展的道路。汤商无疑已是王权国家,但是应该仍然在意识形态中有意保留自我为多元族团的认识,以强调自古传承的正统性,只不过此时这一概念仅见于丧礼中。或许商人以为王家妣祖在升天以后,将归入天上的前朝十氏部族之一,又或排列于前朝十位日子所统帅的十氏师旅中。至于归属于哪一个氏族或师旅,则与其死后的日名谥号有关。商人死后卜选日名,正是为了决定妣祖在天上的位置和归属。并且就是因为在观念上,“兄弟”被视为属于不同族的同等级的城邦主宰者,因此在汤商丧礼规定中,“兄弟异名”,也就是说,同一代兄弟的日名庙号不能相同。

不过,自上甲以降的先公先王,也有两种选择日名的规律。成汤之前的先公日名,与成汤之后的先王日名所显示的规律不同,造成其间差异的原因也比较清楚。有关上甲至示癸之间几位上祖,学界都赞成王国维的说法,其谓:“商人以日为名乃成汤以后之事,其先世诸公……即用十日之次序以追名之。”陈梦家循此而曰:“这种说法对于自上甲至示癸,是可能的,而对于大乙以后先王则不能适用”[7]也就是说,从成汤大乙以降,先王日名的规律并不是依照十日次序来决定的。因为成汤大乙之后均一致采用占卜的方式来选择亡王升天之日,固定举行周祭祀,因此为后人所熟知;而成汤大乙之前的先公日名因年久湮灭,以致后世祭师必须往前推补。这也能够间接证明,汤商王国确实由汤王建立,传世文献保留了史实的残迹。

从上述可见,十日丧礼非常古老,建基于长达数百年的族群自我认同的历史法统。至于殷商王族,他们在安阳定居之前,是不断流动、族群成分不固定而常变的团体,甚至很难断定在上甲或成汤时代该团体就已存在。丧礼古老复杂、具有源自商代以前本地社会演化而形成的深厚传统,这表明该系统的丧礼奠基于长期定居的古文明贵族信仰。所以这种信仰应该属于汤商统治者的信仰,后由自我宣布为商王继承者的殷族所吸收。外来侵占者殷人模仿原来统治者的祖先崇拜礼仪,而假装自己是正统的汤商先王的后裔。这种情形,与占领古埃及的乘马草原族群希克索斯人,煞费苦心地将自己伪装成正统的古埃及法老一模一样(图皕六一)。

圖二六一 吉薩博物館收藏古埃及希克索斯法老石像

圖二六一 吉薩博物館收藏古埃及希克索斯法老石像

前文已讨论玄鸟的故事其实是汤商族群的始祖信仰,而非殷商族群所有。所以从殷商甲骨金文和王墓的随葬品,一点也看不出玄鸟有何特殊高位。但与此同时,殷商王族凭借军事上的胜利,打败汤商王朝,获得其统治权力,并攫取、剽窃汤商这个古老国家的神史。因此而使南北族群的历史和神话蛛丝交织,混合在一起:一方面神话中记载了殷商的相土乘马的故事,同时有玄鸟和汤克夏等汤商的故事。

在甲骨文中又可见王亥的崇拜,其“亥”字写从鸟的“”,卜辞曰:

这就是玄鸟后裔的先公形象,并与《山海经》所言:“有人曰王亥,两手操鸟”的形象一致,这些问题学界已充分地讨论[8]。在此笔者只拟强调:甲骨文所见王的形像、十日祖先升天的形象以及祭礼来源相一致,都是殷商篡权者所继承的汤商信仰的蛛丝马迹。并且殷商篡权者特别强调继承丧礼,以让臣属都接受、承认他们是继承者而不是篡权者。笔者猜想,武丁或他的前辈,或许曾经以通婚的方式与汤商结亲,故而对汤商礼仪颇为熟悉,并因此而获得“合法”的理由强调他们的传承性。当然史料中对此没有痕迹加以表达,但从殷商统治和集权的方式来看,这种做法恰好是他们常用来构成集权政治的基础。

简言之,十日庙名是几百年传承的系统,不可能是族群混杂多元而不固定的游战族群所带来,而是他们篡权时所吸收的。其通过认同原来统治者的祖先和仪礼,来证明自己作继承者的正统性。并且因为对殷商人而言,日名的内在意义并非其本身所固有,所以也没有那么深刻,因而开始出现活人用日名的作法。李学勤先生曾经证明,日名只在死后才定[9],同时也有死后卜问祭名的卜辞作印证;然而甲骨金文中却有不少生人以日为名,此一状况与死后卜选说之间有很大的矛盾,使得学者们必须提出其它与死亡无关的日名假设。

对此,鄙见以为,生人日名与亡人日名确实有所关联,却不能当作同一件事看待。这个问题必须从“谥号”概念谈起。根据秦始皇弃用谥法以前的丧礼,人必须在死后才能选择宗庙谥号。谥名是祭祀时所用的“神名”,并不等同于生人的“人名”,这两者是不同层次的概念,不可等同视之。在商周文化中,谥名庙号是很特殊、重要的概念,涉及王族对祖先崇拜的深厚信仰。在此信仰体系中,谥号并不像生人的名字那样单纯,而是靈魂在天上的名号,或可称之为“先靈庙名”。

笔者推想,汤商文化里从没有用日干作生人的名字,但是殷商武丁毕竟是外来的北族野蛮人,占领而统治古代文明区域,虽然接受了本地文化传统,但却没有对此传统足够熟悉而谨慎,所以花东卜辞里,活的武丁已被命名为丁。进一步可以考虑,武丁大王首次建立集权的早期帝国体系,自我命名为“丁”,选择此吉祥的日名,以强调自己作王有超越性的能力来源,这在中国历史上可能是最早的王位的神格化事件,将王等同于神祖。这一做法,类似于一千多年后秦嬴政自称为“皇帝”,当时这两个字原来只有用于指称天上的始祖或天帝。换言之,笔者假设,日名始用作生人名的情况,或许暗示,这是新来的族群借用古老传统而留下痕迹。

(二)祖形器的线索

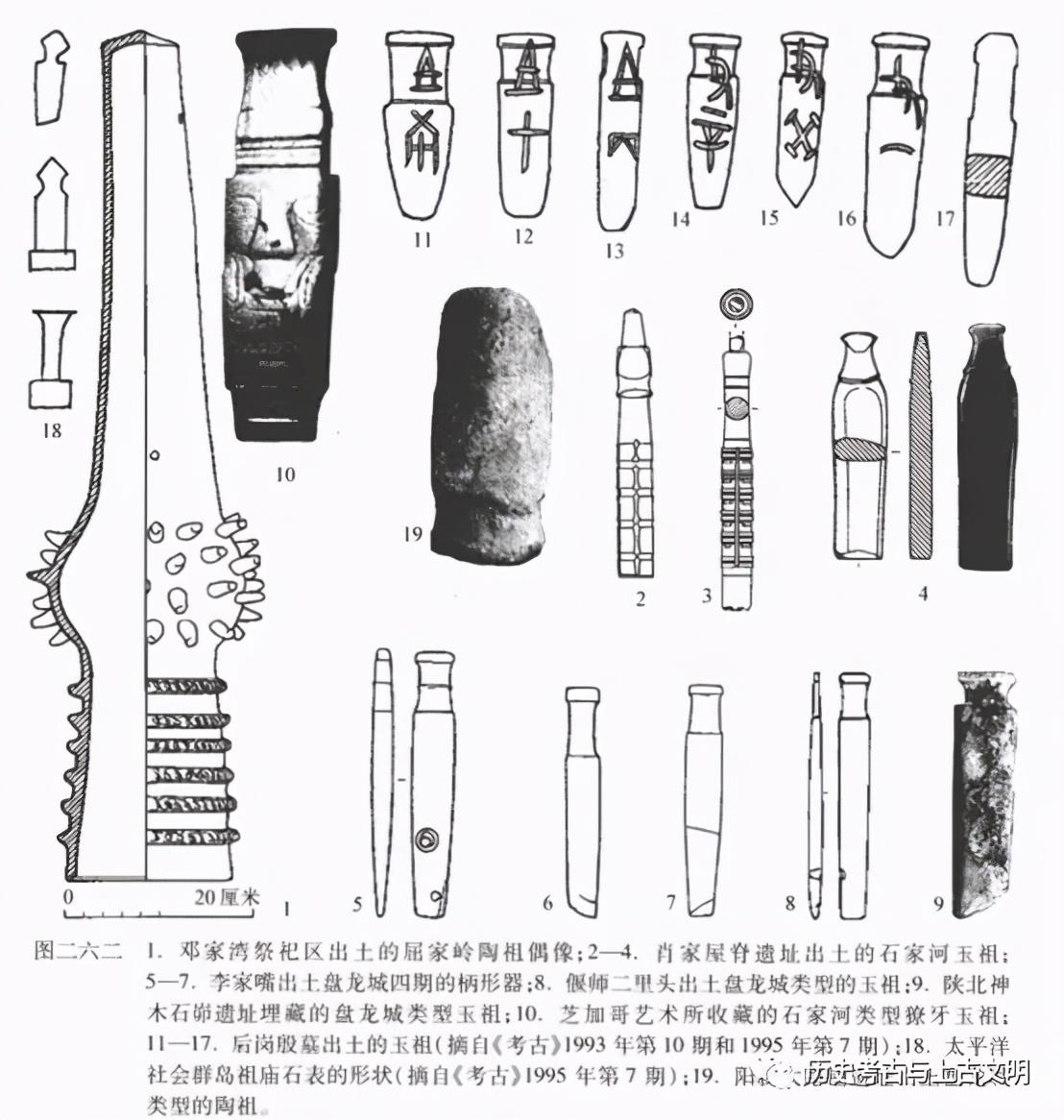

安阳后岗殷商贵族三号墓出土了几件特殊的玉器,一般称为“柄形器”,在其上皆留下了朱书,写着“祖庚”、“祖甲”、“祖丙”、“父辛”、“父癸”等祖先庙名[10]。(除此之外还发现过殷商武丁时期的毛笔字,这间接表明,禹夏及汤商时期虽然不在骨甲刻字,但早已用毛笔在简牍等易腐的载体上写字。[11])笔者赞成刘钊先生的假设,认为该朱书极有可能是了解柄形器用途之线索,而其意义是作为祖先的“石主”,也就是宗庙里的牌位。由此出发,刘钊先生更进一步假设:所谓“柄形器”的形状,符合甲骨文所见字形,便是表达被祭祀的祖先牌位形象(图皕六二:11—18)[12]。该字在甲骨文中写成“ ”,既可释为“主”的古字,亦可释为“示”或“且”(祖)的异体字。其实,这些所谓的“柄形器”,最早见于石家河文化玉器中,后来在盘龙城、二里头、二里岗等处经常作为随葬品出现,殷墟二期以后慢慢不再使用。由于朱书痕迹难以保存,所以这一难得的朱书礼器表明,源自石家河文化的“柄形器”其实就是“玉祖”或“玉主”牌位,上面写着祖先的庙名,即祖先日名。

石家河文化中,玉祖的形状一般为长条形,其一端两侧略内凹,做成所谓“柄”状,器上有多种细致的刻纹(图皕六二:2—4)。后来慢慢形成了一种无刻纹的典型器,上头镶有一块圆形的绿松石(绿松石可能会因年久而剥落,故部分玉祖上常有圆形的缺块),盘龙城、二里头、二里岗和殷墓中的玉祖,均继承了此一特点(图皕六二:4—9),鄂东南阳新县大路铺遗址出土形状相同的盘龙城文化陶祖(图皕六二:19)[13]。

笔者认为,石家河时代的小型玉祖,其实就是屈家岭文化中大型陶祖小型化的变体。所谓屈家岭文化的“陶祖”,即是屈家岭祭祀区出土的套筒形偶像(图皕六二:1)。正是因为这类器物符合甲骨文“且”(祖)字形,而被学界称为“陶祖”[14],其意义可能指涉祖先崇拜和生殖器崇拜。郭沫若先生将“且”(祖)字的象形意义释为生殖器,其说可从[15],而且“”、“”、“ ”、“、“”等作为“且”(祖)的字形,早就出现在大溪、屈家岭文化的文字之中。[16]据此笔者推论,大溪、屈家岭文化的“ ”字是甲骨文中“且”(祖)字的来源,并且该字与屈家岭文化的陶祖或许有直接关系,都是表达对祖先的“生殖”崇拜,而小型的玉祖当也是属于同一脉络的礼器,恰好在屈家岭文化大型陶祖与殷商文字中的牌位间,补充了中间的衔接环节。

郭立新先生认为,就历史发展、社会及文化的演变来说,屈家岭时代“祖”的概念并不是小家族的祖先,而是社会共同体的公共性的始祖;到了石家河时代,社会发展和共同体内部的竞争导致进一步分解成较小宗族群体[17]。以笔者浅见,这种观察相当准确,就是因为如此,石家河时代的人们,已不制作巨大的陶祖,而开始出现小型陶祖和玉祖,改以体积较小的“玉主”牌位取代巨大陶祖偶像。并将之放在墓里面,以求生,亦即该礼器在信仰上有象征“生殖”或“新生”的意义。

石家河文化玉祖有多种,大部分带刻纹。其中芝加哥艺术所收藏的石家河玉祖的刻纹为獠牙,已将玉祖、獠牙神面以及对老虎的崇拜结合到一套信仰的脉络里(图皕六二:10)。以笔者浅见,带獠牙的玉祖,除了表达宗族的祖先牌位,还带有社会共同崇拜对象或大酋领国王的始祖形象,所以可能属于等级极高贵族的礼器,甚至或许可以考虑王级的身份。

同时,前文论及石家河晚期、盘龙城时代立鹰形器,其经常搭配祖形器,形状亦较相似,部分盘龙城文化的玉鹰背上还带有阴刻的獠牙,而盘龙城文化以来的玉祖形器已未见带有任何刻纹。笔者推论立鹰形器在功能上也属于祖先崇拜用器,獠牙或神面刻纹不在玉祖,而在鹰背上,显示在盘龙城时期玉祖礼器已不再作高等级始祖的象征,反而立鹰礼器的造型才涉及到崇高始祖信仰。

总而言之,肇自石家河晚期的立鹰型礼器,至盘龙城文化时期发展成为高阶贵族(或王级贵族)中象征其始祖的崇高礼器,与此同时,一般的祖形器仍然被用作为象征家族祖先牌位的礼器。因此,石家河、盘龙城文化祖形器,实际上是迄今所知最早的祖先牌位,石家河时期可能只有最高的贵族才用,上面带有很多刻纹,其中部分涉及到始祖的崇拜。但到了盘龙城时代,用祖形器的礼仪普遍化,成为很多贵族家族祖先崇拜用具。为祖先立牌位的传统,其源头即在于此。

笔者进一步推想,盘龙城时期不再做带刻纹的玉祖或许隐示如下变化:即此时玉祖的平面已被用来写祖名。殷墟早期墓里所发现的朱书玉祖,最有可能是直接源自盘龙城所代表汤商的丧礼,这一线索或许可以表达此文化根源。也就是说,很可能在早商时已经开始在牌位上书写祖先的庙名。

(三)十日神话的属性

十日谥名与十个日神崇拜有关系。可以与之对应的,当属《山海经》、《楚辞》、《庄子》、《淮南子》等文献所保留的“扶桑十日”的神话:

下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。 《山海经‧海外东经》

东南海之外,甘水之闲,有羲和之国。有女子名曰羲和,方日浴于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。 《山海经‧大荒南经》

魂兮归来!东方不可以托些?长人千仞,惟魂是索些?十日代出,流金铄石些。彼皆习之,魂往必释些。 《楚辞‧招魂》[18]

以上所引的都是家喻户晓的神话,自无需多作赘述。郭沫若先生早已提出,十日一旬的概念与这些神话中的十日形象应出自同源[19]。

但是我们应该思考:难道北方草原来的民族崇拜扶桑?这些神话无疑是源自南方文明,长江流域很早就养蚕、纺丝,并且我们还可以提供一个线索:甲骨文的“丧”与“桑”字的关系。

学界一般认为,甲骨文“”(丧,正体字保留从“口”的写法为“喪”)字从“”(桑)得声,不知何故写从几个“口”[20]。笔者通读有“ ”和“ ”字的卜辞,进一步认为这或许更符合视为同一字。“ “字常作地名,殷商晚期的甲骨文常见“喪田”一词[21]表达商王田猎之地。殷商晚期经常有占卜商王到喪地田猎顺利否的纪录,如《合集》37365载:“乙亥王卜,贞:田喪,往来亡灾?王曰:吉?”或《合集》37367载:“乙酉卜,贞王田喪,往来亡灾?”。“王其田喪,亡灾?”或“王其田喪,往来亡灾?”类似卜辞在殷商晚期很多[22]。其中《合集》29363录:“辛未卜,何贞:王往田桑,〔亡〕灾?”《合集》37494录“壬子卜,贞〔王〕田桑,往来亡灾?王曰:吉?”将“”(喪)写成“ ”(桑),很明显这只是“ ”的省文而已,在此这两个字不必区分,应是指同一个地名[23]。

作为省文的“ ”(桑)字的出现率低(迄今发现十几条文例,都限作地名而已),而完整的“ ”(喪)字的出现率高(迄今发现四百余条)。“桑”字只有作地名,而“喪”字,除了作地名之外,另常见于如下卜辞中“贞:我其喪众人?”(以《合集》50为例)“喪众”或“喪人”、“喪众人”等记录在殷商早晚期一直可见[24],很明显是用作动词,少数还具体指出被喪的是哪种人,如《合集》21153曰:“丁亥卜,余弗其喪羌?”或《合集》97“喪”,即方敌对的方国。学界对甲骨文中作动词的“喪”的用意看法很明确,即表达主动的灭亡、杀死,或被动的丧亡、丧失等。“喪众”、“喪人”、“喪羌”表达主动杀死的意思。而表达被动丧失,则如《合集》21037所录:“戊戌卜,贞:丁未疾,目不喪明?其喪明?”目喪明的意思可能与现代语言中的“丧明”相同。另如《合集》20576不指出被丧的对象,而指出地点范围:“戊午卜,贞:不喪才(在)南土,(咎),告史(使)?”《合集》20576其它卜辞的意思,都是表达对南土不咎的祈祷,“喪”字应该也是作被动词来用。《合集》2807和2808“翌壬子喪妇鼠”的意思会有两种理解。《合集》8:“□□卜,贞:众乍(作)耤,不喪……”残缺,意思不甚清楚。

笔者推论,“喪”与“桑”的关系并不在于作语音假借字而已,而是隐含着十日在扶桑升降的形象。商文明的十日丧名,已表达了扶桑的形象在丧礼的作用,就是因为如此,才说明“喪”与“桑”是同一字。至于“ ”字何以写从“口”的问题,笔者浅见或许需要回到“神”的信仰去理解。甲骨文的“神”字源自双嘴龙的形象,其写从“口”以表达被神吞吐的过程。“神”和“喪”字的“口”形象,与玉祖上的獠牙口的意思也是一致的,都可以归属到同一文化信仰的脉络里。

“神”字一般写从双口,准确地表达出由神口所作的死生通道,此信仰之形象表达的重点在于“双”的概念。尽管如此,《合集》13413却将“神”写从三“口”的“ ”。这是因为“口”的神祕隐意为生死之间通道的入口或出口,并且入、出的意思不区分(不从“口”的“ ”仅限于作地名,不能表达丧亡的意思)。甲骨文中作动词的“喪”字,既写从双口的“ ”[25],亦作从三口的“ ”[26],又作从四口的“ ”[27]、五口的“ ”[28]等。这些口即是到死亡界的入口,同时又从这些口生出。日之轮值,每天即为一个死生周期,早晨东升而生,夕落西天而亡。十日同样亦需助借神口,化死为生。这一过程若借形象表达,即出桑和入桑,故“喪”同“桑”也。亡者亦如日,便随着轮值的十日之一出桑而升天。

商王周祭礼所表达的是,考王乘日升天,回到他在天上的日庙(十庙之一);从此以后,每当轮到他所在的日升天时,他的后代商王会祭祀他。

有些卜辞还表达考王乘日与神的关系,这些文例下文拟着重加以讨论。

参考文献略。

【說明】本文摘自郭靜云:《天神與天地之道:巫覡信仰與傳統思想淵源》(上海古籍出版社2016年),第十章第二节,第513-521頁。欢迎个人转载,机构转载请与本公号联系。转载或引用务请说明作者与出处,若有出入请以原书为准。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0002