杭侃:元青花起源之我见

元青花的研究爲國內外學界所關注,但是,在一些基本問題上還沒有取得共識。本文提出元青花產生的內在驅動力是西北地區的穆斯林化,元朝的使用者主要是穆斯林及與穆斯林關係比較密切的人群。爲了行文方便,全文分爲三個子題,第一個子題“元青花起源時間的討論”和第二個子題“元青花起源動因的討論”,旨在說明元青花并非“勃興”,在元代也經歷了起源、發展和繁榮的不同階段,不宜用元青花繁榮階段的產品去討論元青花的起源;元青花與伊斯蘭文化有密切的聯系,但是,討論元青花起源的驅動力,應該將可能的因素加以細化研究。在此基礎上,本文的第三個子題“元青花起源問題之我見”闡述了筆者立論的根據和論證的過程。

一、元青花起源時間的討論

自上世紀五十年代美國學者約翰·亞歷山大·波普(John A.Pope)以英國大維德基金會所藏一對至正十一年(1351年)青花雲龍紋象耳瓶作爲標準器,研究了伊朗國家考古博物館內原屬阿德比爾陵寺舊藏青花瓷器和土耳其托普卡比宮博物館所藏青花瓷器,并在1952年和1956年分別出版了《十四世紀青花瓷器:伊斯坦布爾托普卡比宮博物館所藏一組中國瓷器》和《阿德比爾陵寺所藏中國瓷器》兩書①以來,元青花的研究持續爲世人所關注。

1972年,“中華人民共和國出土文物展覽”在中國歷史博物館舉辦,六百餘件展品中有二百餘件陶瓷器,馮先銘專門對元青花進行了探討②:

三十年前很少有人談論元青花瓷器,因爲對它還不認識。從帶有至正十一年銘文的青花瓶發現以後才開始引人注意;并以它做爲根據,通過紋飾排比,逐漸發現與它紋飾具有類似特徵的一些瓷器,這類瓷器定名爲“至正型瓷器”。

1994年,馮先銘就青花瓷器的起源發表了自己的看法,文中提及波普的研究成果:“從五十年代開始,美國波普博士着手研究元代青花瓷器,以倫敦David Foundation收藏的至正十一年青花雙耳大瓶爲藍本,對比伊朗、土耳其收藏的青花,把與此相同風格的器物定爲至正型,并寫了兩本書。書出版後,掀起了研究元青花的高潮。”③

至正是元朝末代皇帝元順帝的最後一個年號。“至正型元青花”的名稱後經學界的多次轉引,在國內廣爲流傳。許多學者在討論問題時,都以此爲重點甚至出發點。具體到瓷業中心之一的景德鎭而言,元朝的有效統治時期截止到1351年,也即大維德瓶燒制的那一年。至正十二年,徐壽輝的天完政權遣將占領景德鎭地區;至正二十一年,景德鎭地區轉而爲朱元璋勢力所控制④。因此,在至正的年代範圍內,景德鎭的瓷器生產可能存在有元政府、天完政權和朱元璋政權三個不同的政體生產的產品,學界也由此引發了更多的討論。

1980年,景德鎭市陶瓷考古研究所在落馬橋發現元末窰址:“青花瓷的品類非常豐富,除常見的碗、盤外,還有勸盤、耳杯、匜、蓋盒、鳥食罐、雙系小罐、大口罐、鋪首罐、雙耳瓶、長頸瓶、梅瓶、玉壺春瓶等器形。紋飾有菊花、牡丹、梅花、靈芝、葡萄、蕉葉、龍、鹿、孔雀、魚藻、人物故事等。此外,這裏還出土了一些書寫文字的器物。”⑤對此,林梅村認爲⑥:

大維德基金會藏雲龍紋象耳瓶燒造於至正十一年,而伊利汗國早在16年前滅亡。此後,中東穆斯林君主不可能再得到元朝皇帝賞賜的元青花。另一方面,天完紅巾軍在至正十一年攻占元朝浮梁磁局所在地饒州之後,景德鎮窑廠不可能繼續爲元朝皇帝燒造元青花。總之,波普把至正十一年雲龍紋象耳瓶當作元青花的標準器,并由此提出的“14世紀青花瓷”理論值得商榷。據我們調查,目前所謂“元青花”包括兩類,第一類,元朝浮梁磁局燒造的元青花,第二類,陳友諒割據政權燒造的元青花,所謂“至正型青花瓷”,相當一部分燒造於落馬橋元末窑址,年代當在元末紅巾軍首領陳友諒割據饒州時期。據史書記載,元末海外貿易從未中斷,江南首富沈萬三在陳友諒大漢國都城江州(今九江)開辦“寶市”,將景德鎮外銷瓷批發給中外海商,然後從張士誠控制下的太倉婁江港遠銷海外。

浮梁磁局設立於至元十五年(1278年),據《元史》載:“浮梁磁局,秩正九品。至元十五年立。掌燒造磁器,幷漆造馬尾棕藤笠帽等事。大使、副使各一員。”⑦對於其終止年代,學術界有不同的看法。有學者認爲“磁局的結束之年,也就是元王朝在景德鎭的統治勢力徹底動搖的那一年”,“浮梁地區始亂於至正十二年”,因此磁局“終於1352年”⑧。也有學者根據《南村輟耕錄》中沒有浮梁磁局的記載,至大四年(1311年)元武宗詔令罷大小造作,以及“泰定後,本路總管監陶,皆有命則供,否,則止”的記載,判定磁局“至遲在元代泰定年間就被撤銷了。代之而起的是‘有命則供,否,則止’的課稅政策”⑨。

落馬橋窰址發現一件漢服人物故事圖案的元青花盤殘片,林梅村認爲所繪人物與1986年江西上饒市元墓出土的周敦頤愛蓮圖青花玉壺春瓶圖案中人物⑩相似,他指出(11):

從上饒元墓出土元青花玉壺春瓶圖案看,落馬橋出土周敦頤愛蓮圖青花盤殘片上的人物似爲拜訪周敦頤的客人。在蒙古統治階層伊斯蘭文化的影響下,元朝浮梁磁局燒造元青花從來不繪人物,陳友諒以恢復漢族王朝統治爲旗號,那麼這兩件人物故事圖元青花當是陳友諒割據饒州時燒造的。

林梅村關於“落馬橋型”元青花的討論,涉及元末江南地區不同政治集團間的此消彼長和當時的海外貿易,多有啓發。但是,元青花人物畫的燒造幷非在至正時期才開始。

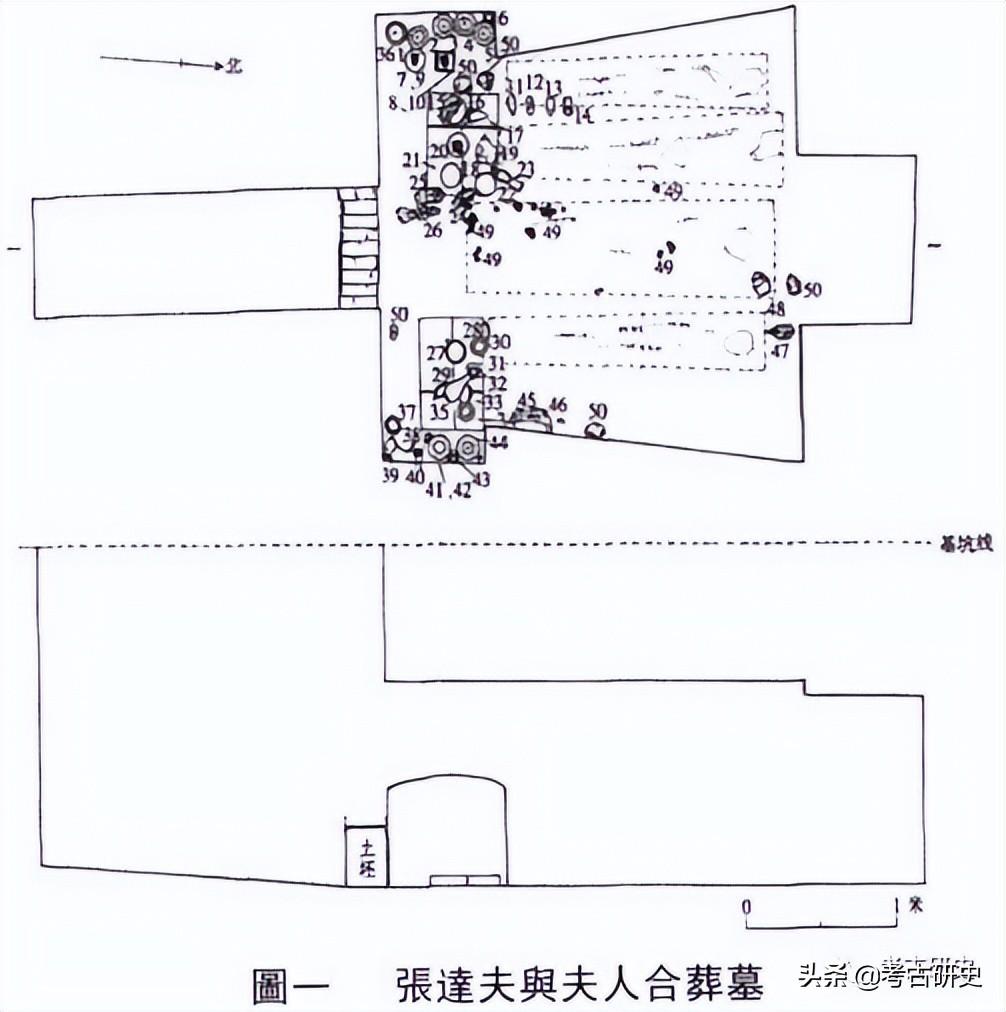

2011年5月,西安市文物保護考古研究院爲配合曲江風景殘建設工程,發掘了17座古代墓葬,M6是墓主張達夫與三位夫人的合葬墓(圖一),出土了1件繪有人物故事的完整青花瓷匜。此匜外壁飾變形仰蓮瓣紋,內壁飾卷草紋,內底繪一頭戴冠、懷抱一傘狀物的人物,旁邊立一仙鶴,周圍有樹、石、草(圖二)。

張達夫的墓志由奉元路儒學教授張衝撰并書(12):

君諱弘毅,字達夫,姓張氏。祖以上譜逸莫考。考元家安陸,遘兵亂流離關中,養於紀氏,子之,而不易其姓,遂爲關中人。君質直向義,不苟言笑,克干父蠱,非力所致,非分所得,弗享弗取。繼先志親睦紀氏子孫,長其長,幼其幼,恩義交盡,始終不怠,兄事先父彥諶通家踰年,情敬益篤,盈歉相資,多寡無券,契不爽也。厚善其友馬良佐,良佐夫妻相繼歿,子在襁抱,家頗豐裕,族舊或利其有,君衛芘經紀,曲盡其方,嫉毀遝至不卹也。男敬,開穎喜吏,習選入府曹,君不樂,謂之曰:“吾聞刻木爲吏,期不對,懼壞汝心地也。”敬遂辭之,以克家稱。君嬰疾於延慶里第,坐立肅然,不易常度。至元五年六月二十二日疾革不起,享年六十六。

志文記載墓葬年代爲至元五年,應爲元惠宗至元五年(1339年),即所謂“後至元”時期。墓中出土的青花匜當制作於至元五年或者之前。

對元青花人物故事畫的討論也是學術界關注的一個重點。伊斯蘭教反對偶像崇拜,《古蘭經》說:“我之養主乎!求爾將此城作爲平安之所,幷令我與我衆子遠離拜偶像。”(13)據《聖訓》記載,有一次穆罕默德看見妻子阿依莎給他準備了一個上面有人物綉像的枕頭,便警告她:“難道你不知道?天使不進有畫像的房子,在復生日還要讓畫像者爲其所畫之物注入生命以示懲罰嗎?”(14)在蒙元時期的文獻中,我們經常可以看到將伊斯蘭教與其它偶像教相對照所進行的記述。

1975年,韓國西南部新安海域發現一艘元代沉船,大多數學者認爲船沉沒於至治三年(1323年),由於船上兩萬多件瓷器中沒有發現青花瓷器,於是有的學者將這種情况與元青花的產生年代聯系在一起討論。陳潔認爲:“目前元青花紀年材料中最早的是陝西西安後至元五年張達夫夫婦合葬墓出土青花匜,顯然青花在此之前已經成熟,而大約沉沒於至治三年的新安沉船上未見青花,學界一般認爲此時青花尙未誕生或未大規模外銷。謝明良則指出《島夷志略》中提及‘青白花瓷’,鑒於汪大淵兩次出海在1330-1339年間,若認可此爲青花,則元青花誕生的年代應當在14世紀30年代或之前。”(15)

至於元青花誕生於何時,學術界幷沒有統一的看法。

1972年河北定興縣南關發現一處元代瓷器窖藏,出土有兩件青花高足碗(16),其中一件器物下部的高足做竹節狀,上部的碗呈斗笠型,可以視爲斗笠碗與高足的結合(圖三)。馮先銘撰文指出(17):

其中一件青花梅花紋高足碗,無論器型紋飾和胎釉,均與上述中晚期者不同。碗的形式是大口尖底,與宋代習見的盞式相同,碗裹繪梅花一枝,花上側繪一彎月,這種月梅紋見之於南宋龍泉窖和吉州窰的碗內;碗下部有高足,足的高度與碗高約略相等,足外凸起弦紋六條,碗和足的胎都很薄,與習見青花高足碗的胎不同。這件高足碗是目前所見出土元青花中唯一屬於早期的一件作品。

在此基礎上,馮先銘討論了青花瓷的燒造技術源流:“青花瓷起源於元代,景德鎭青花的技術來源於吉州窰的釉下彩繪,一種情况是南宋末吉州窰停燒,窰工來到景德鎭,另一種可能是永和鎭的畫工來到景德鎭。”

另一件值得關注的是元青花折腹盤。1998年,保定市滿城區的元初功臣張柔家族墓被盜,河北省文物研究所對張柔第八子張弘略及其夫人花氏墓進行了發掘。2016年,河北省文物保護中心等單位重新勘測了這兩座墓葬。據簡報,張弘略墓出土了71件瓷器,其中包括一件元青花蘭草紋折腹盤(圖四)(18)。林梅村認爲,“滿城張弘略墓出土青花折腹盤,以實物材料首次證明元青花的產生不晚於成宗元貞元年(1295年)。據我們考證,這件青花折腹盤當爲元世祖至元二十九年賞賜張弘略的宮廷酒器之一”(19)。

二、元青花起源動因的討論

青花瓷在元代代表着一種新的技術。一種新技術的培育或者引入,需要經歷怎樣的過程?過往對於元青花起源的研究,可以概括爲外因驅動說和內因促成說兩種。西方學者主張元青花技術外來說,而中國學者則多數秉持元青花技術本土說(20)。

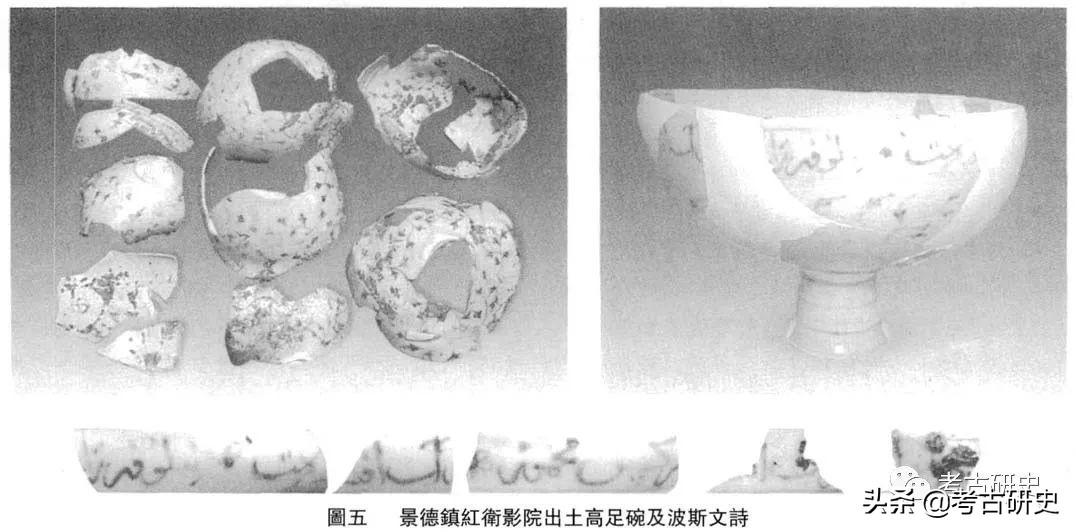

近年來,有學者根據考古新發現進一步支持外因驅動說。2009年,景德鎭紅衛影院在拆除過程中發現窰業堆積,第⑥層出土的早期元青花瓷器殘片,經拼接、復原的有15件高圈足碗(圖五),其中7件的外壁口沿有一周青花文字和釉裏紅小花朵裝飾,波斯文經釋讀爲四行詩(21):

……掉進了酒杯裏,

百合花……落入水裹,

……心愛的人(或每一位喝醉的人)含情脉脉的眼睛,

……已經醉了。

研究者認爲瓷器上波斯文的字體風格主要流行於14世紀,最晚不超過15世紀早期,而且字迹相當流暢,推測書寫者不僅通曉波斯語,并且懂得抄寫波斯文,受過良好的教育(22)。

這種在釉下書寫波斯文的元青花國外也有收藏。伊朗阿爾德比神廟收藏的元青花中,有一件在外口沿的空白處以釉下藍彩書寫了波斯文。美國福格美術館也藏有一件元青花盤,在內腹蓮瓣紋中有一處波斯文文字(23)。

元青花上的波斯文都不書寫在顯眼處,與明代青花瓷將阿拉伯文作爲器物裝飾或者外國訂燒者在瓷器上繪制族徽、書寫文字的情况不同,可推知書寫的人有某種比較個人化的目的。這顯然不會是本地工匠所具備的心理動機,說明當時已經有來自西亞的人介入了瓷器生產。進一步推測,此人或許就是制作瓷器或者繪制花樣的工匠。黃珊認爲產生這種情况的原因是“工匠的構成發生了巨大的變化”(24):

從消費市場上看,元青花似乎確有特定的消費對象。作爲蒙古帝國的一部分,位於伊朗高原的伊兒汗國長期與元朝中央政府保持密切聯系。伊朗、土耳其和印度發現有數量巨大的元代青花瓷,質量優異,許多藍地白花的碗、盤,以及繪有庭院景觀和動物紋樣的盤,這些都不見國內窑址或其他地方出土,應該是專供海外市場使用的器物。從14世紀初合贊汗開始,伊兒汗國轉而奉伊斯蘭教爲國教,一直以來,關於元青花與伊斯蘭文化關係的探討頗多,許多學者都認同這種瓷器的燒造可能與伊斯蘭世界的需要相關。

劉新園在研究了元青花的一些紋樣之後,認爲土耳其和伊朗兩地所收藏的元青花“這一類極精極美的青花瓷,是元官窰爲了滿足帝王或朝廷之需而生產的‘賜賫瓷’(或爲以物易物的外銷瓷)。具體而言,是元文宗在1328-1331年間賞賜伊利汗國而生產的”(25)。謝明良通過整理波斯文字的器皿,認爲大量至正型元青花在中東一帶的留存,其直接的原因就是伊斯蘭的贊助者(26)。

但是,也有不少學者認爲元青花的出現是出於國內的需要。如尙剛認爲元代中國同中亞、西亞的伊斯蘭世界關係密切,不過元青花的主要推動者還是蒙古的統治者(27):

總有專家樂於把青花瓷的驟然繁盛同伊斯蘭文明建立聯系。這種聯系當然存在,不過,域外的因素若想發揮作用,先要被蒙古族統治集團認可。因爲青花瓷畢竟燒造在中國,其精品主要是“系官人匠”的制作,采用的是官府設計。玉成元青花的關鍵就是蒙古族。歸納一下,蒙古族文化和元青花的聯系主要體現在顏色好尚、數字觀念、游牧生活、飲食習慣四個方面。此外,還有少量紋樣顯示了同蒙古君王的關聯。元青花與伊斯蘭文化有着密切的聯系,這一點毋庸置疑,但是,在討論元青花產生的問題時,需要考慮到目前考古所見元青花面貌的多樣性,包括元青花上的人物題材裝飾圖案。

三、元青花起源問題之我見

如上所述,元青花的研究在許多問題上還沒有共識。筆者認爲,元青花在元初就已經燒造,其內在的驅動力是中國西北地區的穆斯林化,而非蒙古皇室的喜好。

蒙古在興起的過程中就與穆斯林徒有着良好的關係。隨着蒙古三次西征而建立起歐亞範圍內的大帝國,大批穆斯林東來幷在元朝定居。《明史·西域傳》中說“元時回回遍天下”(28),這裹所指的回回并不是狹義上的回族人。在蒙元時期,“回回”一詞的涵意不僅限於穆斯林,譬如猶太人被稱爲“朮忽回回”、欽察人被稱爲“綠眼回回”(29)。但是,元朝是回族形成的最重要的階段,則是不爭的事實。

蒙元時期的回回善於經商。許有壬認爲,“我元始征西北諸國,而西域最先內附,故其國人柄用,尤多大賈,擅水陸利。天下名域區邑,必居其津要,專其膏腴”。他們之所居,大體上形成大分散、小聚居的局面,多保持自己的風俗習慣,“居中土也,服食中土也,而惟其國俗是泥也”(30)。

蒙元時期對宗教基本上采取兼容幷包的政策。對不同宗教采取寬容的態度,并非是因爲信仰,而是出於統治的需要。《元典章》禮部卷“釋道”中規定:“和尙、先生、也里可溫、答失蠻,不教當差發,告天,咱每根底祝壽者。道來。”(31)。

不過,蒙元統治者之所以包容不同的宗教,也與其原來的薩滿教信仰有關。志費尼在《世界征服者史》中談到,成吉思汗“因爲不信宗教,不崇奉教義,所以他沒有偏見,不捨一種而取另一種,也不尊此抑彼。不如說,他尊敬的是各教中有學識的虔誠的人,認識到這樣做是通往眞主宮廷的途徑。他一面優禮相待穆斯林,一面極爲尊敬基督教徒和偶像教徒”(32)。蒙古族原來崇信薩滿教。薩滿教是多元崇拜,重儀軌而輕義理,與喇嘛教有相近之處。另外,蒙古族與藏族都采取游牧的生活方式。這些都是後來蒙古皇室崇信藏傳佛教的重要原因(33)。不論是薩滿教還是藏傳佛教,都是偶像崇拜。伊斯蘭教對於偶像教是排斥的,元朝時期的文獻中經常可以找到將伊斯蘭教與“偶像教”相對立的記載,因此,雙方產生矛盾勢所難免。文獻中記載了一則關於忽必烈與伊斯蘭教學者相衝突的例子(34):

《可蘭經》有云:“凡崇拜數神者殺之。”基督教徒曾在帝前引此語。帝聞之,召都城之伊斯蘭教博士至,面詢其爲首者,彼等聖經中是否有是語?諸人不能否認,對曰:“有之。”忽必烈曰:“汝曹以爲《可蘭》授自上帝歟?”其人對曰:“吾曹未嘗致疑也。”可汗又曰:“上帝既命汝曹殺異教之人,何以汝曹不從其命?”對曰:“時未至,吾曹尚未能爲之。”帝怒曰:“然則我能殺汝也。”

所以,蒙古皇室對待伊斯蘭教的態度是寬容和利用。但蒙古宗王中還是有人皈依了伊斯蘭教。考蒙古宗室信仰伊斯蘭教者,應與其所居的社會環境有關。朮赤的第三子伯勒克是最早皈依伊斯蘭教的貴族之一,“伯勒克,朮赤第三子,信天方教(伊斯蘭教),常集教士於斡爾朵,講論教律,太祖子孫入天方教者,自伯勒克始”(35)。此外,至元十九年諸王大將商議,擁立臺古塔兒爲伊兒汗國大汗,“夏六月,臺古塔兒即位,以素奉天方教,改名牙世摩特,不稱汗,而稱蘇而灘。下令國人皆奉教。……阿魯渾雖讓位,然心不能平,又不欲入天方教。諸王、大將亦多以天方教爲非”(36)。

以上兩例一屬欽察汗國,一屬伊利汗國,屬於元朝周邊汗國發生的事情,但仍可以看出蒙古皇室對伊斯蘭教的基本態度是拒絕接受的。

在內地,蒙古宗室改信伊斯蘭教的代表人物是元成宗的弟弟阿難答。元世祖忽必烈皇后察必生三子,長子早死,次子眞金立爲太子,三子忙哥刺在至元九年冬被忽必烈封爲安西王,賜京兆封地(37)。京兆是忽必烈爲皇子時的舊封地,忽必烈將自己的舊封地賜予忙哥刺,可見忙哥剌在忽必烈心目中的地位。安西王所部士卒有十五萬人,至元十一年蒙古發兵三道伐宋,四川一道行軍的事務,便歸安西王府節制。這個時候的安西王“教令之加,於隴於涼,於蜀於羌,諸侯王、郡牧、蕃酋星羅棋錯於是間者,靡不輿金篚帛,效馬獻琛,輻輳庭下,勃蹊竭蹙,如恐或後”(38)。權力之大,地域之廣,殊爲罕見。在分治秦蜀大地的同時,亦兼有統一南宋之責。王宗維在《元代安西王及其與伊斯蘭教的關係》一書之《安西王的轄區》裹認爲:“忙哥刺時期,安西王以京兆、六盤爲分地,轄區包括今山西、甘肅、四川、寧夏、青海、西藏等地,還擴展到內蒙南部,山西西南部、河南西部、湖北西北部、貴州西部和雲南北部,這是安西王極盛時期的轄區。”他所得到的食邑封地,包括至元十八年的“吉州路六萬五千戶”(39)。

忙哥剌在安西王任上七年時間,去世時還不到30歲,其死因是一個謎。忽必烈曾對臣下說過:“今欲事朕乎,事太子乎,事安西王乎?惟汝意所向。”從此話的語意看,似乎父子之間有間隙。元末南宋初人鄭思肖在他的《心史·大義略叙》中寫道:“……嘗謀篡父,事泄爲父殺。”在此基礎上,陳廣恩認爲忙哥刺的死與汗位之爭有着密不可分的關係(40)。

安西王忙哥刺有二子,即安西王阿難答、秦王按檀不花。阿難答生子月魯鐵木兒。忙哥刺死後,其子阿難答嗣位,在安西王任上被賦予西防北征的重任。大德二年(1298年),元廷派大軍圍剿西北諸王之長海都,安西王阿難答奉命率部出征。大德五年,安西王阿難答率部再度北征海都,因戰功而受賞。元庭在對抗海都的三十餘年中,阿難答的軍隊是一支重要的軍事力量。海都死後,新任的西北諸王之長篤哇於大德七年通過向阿難答派出使者請和,皇帝命安西王阿難答“愼飭軍士,安置驛傳,以俟其來”(41),說明當時駐防漠北諸王中安西王阿難答的重要性。大德十一年成宗死,成宗皇后和一些大臣謀立阿難答爲帝。但是成宗的侄子海山和右丞相哈刺哈孫合謀,擊敗了阿難答一派,攫取了帝位,是爲武宗。阿難答被賜死(42)。

阿難答死後,武宗不準阿難答的兒子月魯鐵木兒襲封。直到泰定帝繼位後,才在至治三年九月下詔以“諸王月魯鐵木兒襲封安西王”。但是,同年十二月,月魯鐵木兒又“坐與鐵赤等謀逆”而流放於雲南(43)。

三位安西王中,忙哥剌的宗教信仰史籍沒有明確的記載,但是他的親信中一定有回教徒。嗣王阿難答則是一個篤誠的回教徒,波斯歷史學者拉施特對於阿難答信仰伊斯蘭教有這樣的叙述(44):

因爲阿難答的父親忙哥刺的子女長不大,所以阿難答被托付給了一名爲蔑黑貼兒·哈散,爲阿里塔赤的突厥斯坦伊斯蘭教徒,讓這個人撫養。這個人的妻子名祖來哈,把他奶大,因此木速蠻的信仰在他的心中已經鞏固起來,不可動搖,他背誦過《古蘭經》,并且用大食文書寫得很好,他經常把時間消磨於履行戒律和祈禱上,同時他還使依附於他的十五萬蒙古軍隊的大部分皈依了伊斯蘭教。

忙哥刺將年幼的王子交給回教徒去撫養,如果不是他自己當時已信奉回教,至少可以說明這位回教徒是他的親信。《多桑蒙古史》記載安西王阿難答皈依伊斯蘭教後,皇帝鐵木爾派遣使者游說他改爲信奉佛教,被阿難答拒絕。其後鐵木爾召見幷親自勸說他放棄伊斯蘭教,阿難答仍然不從。於是皇帝把他拘禁了起來。由於阿難答在唐兀一帶頗得人心,太后唯恐唐兀人怨憤,就勸皇帝把阿難答放回屬地(45)。這裏反映的很可能是阿難答試圖通過信仰伊斯蘭教壯大自己的勢力,和元庭對於阿難答勢力的擔憂,阿難答最後參與到皇位之爭中,就說明他擁有潜在的實力參與競爭。

安西王有兩個王府,其中位於開城的安西王府設立於至元九年。開城的安西王府王城築東、南、西三城門,南門有瓮城,城中央築有夯土臺基,地面散布着黃釉琉璃瓦、黃釉龍紋瓦當、三角形龍紋滴水等高等級建築構件(46)。

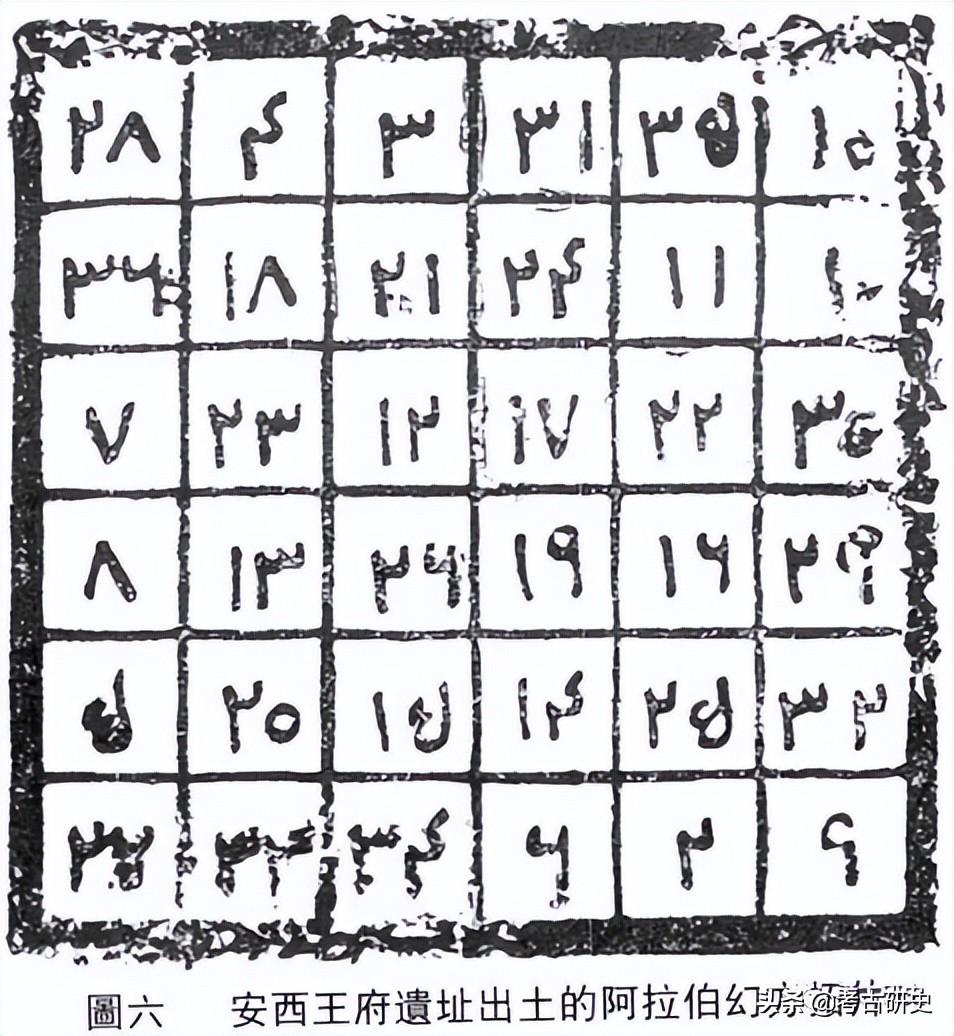

西安的安西王府設立於至元十年,是年“詔安西王益封秦王,別賜金印,其府在長安者曰安西,在六盤者曰開成,皆聽爲宮邸”。據《元史·趙炳傳》載:“王府冬居京兆,夏居六盤山,歲以爲常。”所謂“一藩二印,兩府并開”,反映出安西王的崇高地位。西安的安西王府遺址位於今西安城東北約3公里,建於龍首原東去之餘脈上。該遣址處上個世紀50年代當地居民尙稱爲“達王殿”,又名“斡耳朵”。1957年春,中國科學院考古研究所對遺址進行勘測,得知城垣的平面基本呈長方形,周圍2282米。城的四角均向外突出,突出部分的平面近半圓形,直徑在29-30米左右,從其形制及附近堆積的磚瓦來看,城的四角可能有角樓一類的建築。根據鑽探所知,此城僅東西南三面有門,城的中央有一規模宏大的夯土臺基,臺基上散布大量磚塊和琉璃瓦,在夯土臺基中出土了5塊鑄有阿拉伯數碼字的方形鐵板(圖六)(47)。

夏鼐對安西王的宗教信仰和阿拉伯數碼字方形鐵板做了研究,認爲依照臺基的平面和所出奠基石函的位置來推想,這臺基上的宮殿很可能是前後三進。奠基石函雖只發現5件,但很可能原有6件3對,左右對稱(48)。宿白指出,當時城內可能多立氈帳,基址中出有阿拉伯數字的幻方和圓形角樓基都是中亞、西亞一帶流行的方式(東方作法角樓基是方形),幻方的出現和角樓基的形制,都反映了西方的影響(49)。

這種阿拉伯數碼字幻方後來在河北省張北縣元中都遺址宮殿一號殿址也有,不過材質是青石(50)。1969年,在上海陸家嘴出土過元代的玉質幻方,頂有兩系,上刻有阿拉伯文“萬物非主,穆罕默德是主的欽差”(51),爲穆斯林佩戴的護身信物。

本文之所以認爲元青花的出現與西北地區的穆斯林化有關,是基於以下的考慮:

如果說元青花起源的動因是因爲蒙古皇室的需要,則需考察蒙古皇室對待伊斯蘭教和瓷器的態度。如前所述,蒙古皇室對於伊斯蘭教只是利用。那麼,蒙古皇室對待瓷器的態度呢?

蒙古皇室被稱爲黃金家族,他們對於貴重金屬的喜好十分明顯,文獻裏多有記載。如1258年攻阿巴斯(Abbasid)王朝的首都巴格達後,蒙古大軍“淹沒在金、銀、寶石、珍珠、織品和珍貴的服飾、金銀器皿堆中,因爲他們只拿這兩種貴重金屬、寶石、珍珠、織品和服飾”。

何榮祖是元初的大臣,曾經奉旨定《大德律令》,“榮祖身至大官,而僦第以居,飲器用青瓷杯。中宮聞之,賜以上尊,及金五十兩、銀五百兩、鈔二萬五千貫,俾置器買宅,以旌其廉”(52)。因此,至少在前期,蒙古皇室幷不以瓷器爲貴。但是,瓷器在元朝的對外貿易中卻占有一定的的地位。《元典章》戶部卷“市舶”條裹提到(53):

有在先亡宋時分,海里的百姓每舡只做買賣來呵,他每根底客人一般敬重看呵。咱每這田地裏無用的傘、摩合羅、磁器、家事、簾子這般與了,博换他每中用的物件來。

記載蒙元宮廷養生保健的書籍《飲膳正要》中提到,世祖忽必烈的宮廷中“御膳必須精制,所職何人,所用何物。進酒之時,必用沉香木、沙金、水晶等盞斟酌適中執事務合稱職”。所以,施靜菲認爲(54):

由此可推測,王公貴族接觸上手的宫廷飲食器皿,主要是由沉香木、黃金和水晶等貴重材質制作;陶瓷器則多作爲儲藏器,用於厨房和倉庫中,大多只經僕人之手。

《飲膳正要》中,作者也不時提及宫廷中的藥膳材料,要以“净磁器”、“大磁瓮”、“新磁瓶”、“净磁瓶”來儲存,也是宫廷中使用陶瓷器作爲儲藏器和雜器的實證。

值得注意的是,宫廷中所使用的瓷器并非只來自浮梁磁局的所在地——景德鎮,也有來自北方鄰近地區的磁州窖系瓷、鈞窖瓷和南方浙江的龍泉窖瓷,其中又以腹裹地區所生產的磁州窖系瓷占絶大多數。從元大都皇宫和居住遺址所出土的瓷器來看,似乎在質量上或數量上,與國內其他地區出土的同類瓷器相較,并没有特别突出的地方;比起中東地區出土的龍泉青瓷或青花瓷器,在數量或質量上亦屬中等。如果説元朝的統治者對瓷器有特别的關心和要求,應該不會出現宫廷所用瓷器在質量等級上不如國內窖藏、甚至國外出土作品的情况。

結合元大都到目前爲止的考古發現看,元青花的創燒并非蒙古皇室的推動。很有可能是西北地區伊斯蘭化之後,將穆斯林熟悉的波斯釉陶技術和鈷藍釉,與景德鎭的瓷器燒造技術相結合,帶動了元青花的發展。那麼,西北地區元青花的出土情况如何呢?

西北地區出土的元青花,同樣沿絲綢之路分布。在新疆霍城阿力麻里遺址出土過元青花高足杯,在伊犁出土過一件鳳首扁壺,與之造型相似的還有一件出自元大都遺址(55)。甘肅臨洮、漳縣和河西走廊地區的武威也都出土過元青花瓷器,包括花卉紋青花玉壺春瓶、鸞風紋青花匜、青花鴛鴦紋碗、青花人物高足杯等(56)。

其中漳縣汪世顯家族墓地M21出土了一件青花碟(圖七),口沿及內底飾以青花。口沿飾卷雲紋,內底飾垂柳、荷花及鴛鴦等圖案(57)。

甘肅行省的亦集乃路由西夏的黑水城發展而來,亦集乃路是中原至漠北納鄰驛道的交通樞紐和軍隊後勤供給地。元代在亦集乃路設立有管理伊斯蘭事務的回回哈的司。黑水城附近有元代的主要軍事牧場察罕腦兒,“察罕腦兒之地,在世祖時隸忙哥歹”,忙哥歹爲忙哥刺之誤。元順帝至正二十七年,“立行樞密院於阿難答察罕腦兒”(58),說明阿難答襲封之後,繼承了察罕腦兒之地(59)。20世紀初,黑水城遭外國探險家盜掘,俄國的科茲洛夫、瑞典的斯文赫定、英國的斯坦因等人都在當地找到過元青花(圖八),這些元青花瓷片在艾兒米塔什博物館、大英博物館、哈佛大學福格藝術館、斯德哥爾摩人類學博物館和臺北“中央研究院”都有保存(60)。黑水城在上個世紀八十年代經過發掘,另出有青花海水蓮花如意雲頭玉壺春殘件、纏枝牡丹雲龍紋殘件等(61)。

以上簡要介紹了西北地區出土元青花的情况。青花瓷的色彩符合穆斯林的審美習慣,阿拉伯地區原來就有用鈷作爲呈色劑的釉陶(62),但釉陶質量明顯不如中國的瓷器。大量的穆斯林在蒙元時期通過陸路來到中國,幷且變爲中國人的一部分,中國的西北地區隨着他們的到來,呈現逐步穆斯林化的趨勢,而皈依伊斯蘭教的蒙古宗王對於內地的制瓷業是熟悉的,正是他們將阿拉伯地區的釉陶傳統與內地的制瓷業相結合,推動了最初的元青花生產。隨着元青花影響的擴大,海外有了訂制的需求,而國內的穆斯林因爲久沐華風,對戲曲故事也能夠接受,由此產生了人物紋裝飾的元青花。元朝境內元青花的主要使用者,是穆斯林和與之相友善的人群。

張達夫墓出土了青花人物匜。從志文看,張達夫幷沒有仕宦的經歷。他原家安陸,遇到兵亂而流寓關中,“養於紀氏”。墓志中突出他的兩件事情,一個是他“繼先志親睦紀氏子孫,長其長,幼其幼,恩義交盡,始終不怠”;一個是他“厚善其友馬良佐”,良佐家庭殷實,但“良佐夫妻相繼歿,子在襁抱,家頗豐裕,族舊或利其有,君衛芘經紀,曲盡其方,嫉毀還至不卹也”。馬良佐很可能是一個回民。俗話說“十個回回九姓馬,另外還有沙、喇、哈”,從家資殷實看,馬良佐善於經商,又居住在西安,是回族的可能性很大。張達夫與奉元路儒學教授張衝相識,應爲富裕的漢人平民。

元青花在當時也非普通民衆所使用,使用元青花的也當是有一定身份或者家資的人。1966年江蘇省金壇縣洮西鄉湖溪大隊元代窖藏出土了一件青花雲龍紋罐,同出的有一件阿拉伯文回曆714年(1314年)紀年銘文銀盤(63)。因此,這個窖藏的擁有者很可能也是一個穆斯林。

再考前述發現青花瓷器的汪世顯家族,其與阿難答存在密切的隸屬關係。《元史·汪惟正傳》載(64):

(至元)十四年冬,皇子北伐,而藩王土魯叛於六盤,王相府命别速帶領兵進討,惟正爲副。……安西王至,惟正迎謁,王歷稱其功。明日,大燕,賞以金尊杯、貂裘。……詔惟正入朝,世祖推玉食食之,賜白金五千兩、錦衣一襲,授金吾衛上將軍、開城路宣慰使。

最後,我們考察一下元朝時內地蒙古人的情况。

蒙古人西征中,將一批中亞各族信仰伊斯蘭教的居民同一部分波斯人、阿拉伯人作爲戰俘征調到中國來,參加蒙古征服和統一中國的戰爭。其中包括軍土、工匠和被俘掠的婦孺,總數大約有幾十萬之多。建立元朝之後,這些人被派遣到全國各地去,編入戶籍。他們戰時從征,平時屯聚牧養。這些東來的穆斯林在中國定居後,與當地漢族、蒙古族、維吾爾族等居民結婚,并繁衍下來,成爲構成回回民族的主要來源。吳鑒在《清淨寺記》中提到,這些穆斯林對於信奉伊斯蘭教的態度堅決,“國俗嚴奉尊信,雖適殊域,傳子孫,累世猶不敢易”(65)。

元代伊斯蘭教徒的建寺活動遍布全國。《重建禮拜寺記》中記載了這一盛况:“今近而京師,遠而諸路,其寺萬餘,俱西向以行拜天之禮。”(66)他們之中有許多權貴和富商。《多桑蒙古史》中記載:“諸省及一班行政官署,皆以蒙古人或外國人爲之長。伊斯蘭教、基督教、佛教等教信徒皆有之,其隸帝室者居其泰半。有不少波斯、河中、突厥斯單之穆斯林,冀求富貴於窩闊臺、蒙哥之朝,相率而至,賴奧都剌合蠻、賽典赤、阿合馬之援引,多躋高位。”(67)

這說明除了強制性的東遷之外,也有許多穆斯林是爲了求富貴於蒙古而來到中國的。這些人中不乏蒙元時期的名臣,如賽典赤贍思丁。《元史》記載:“賽典赤贍思丁一名烏馬兒,回回人,別菴伯爾之裔。……(中統十一年)遂拜平章政事,行省雲南。……教民播種,爲陂池以備水旱,創建孔子廟、明倫堂,購經史,授學田,由是文風稍興。”他的長子納速剌丁“(至元)二十八年,進拜陝西行省平章政事。二十九年,以疾卒。贈推誠佐理協德功臣、太師、開府儀同三司、上柱國、中書左丞相,封延安王”。三子忽辛“(大德九年)再改雲南行省右丞,……至大元年,拜榮祿大夫、江西行省平章政事。”(68)

這些穆斯林在中國定居之後,雖然大多數固守伊斯蘭教教規,“居中土也,服食中土也,而惟其國俗是泥”。但是,我們也應該看到這些回回也能夠有部分的變通,否則無法在當地長久地生活。像賽典赤贍思丁在雲南創建孔子廟,購經史,授學田,雲南文風由他而興。有一些穆斯林逐漸華化,甚至喪葬行爲也明顯參照了漢人的習俗,如元代回回人丁鶴年父親去世時,“其俗素短喪,鶴年以爲非古制,乃服斬衰三年”。回回中地位高、學問深的人有一些依漢法爲自己取漢字,如回回人納速剌丁取字“士瞻”,哈刺魯人伯顏取字“宗道”,高克恭取字“彥敬”、號“房山”,醫學家薩德彌實字“謙齋”,詩人薩都刺字“天錫”,學者贍思字“得之”等等(69)。正是因爲在華的穆斯林與漢族朝夕相處,肯定會受到漢文化的影響,所以元青花上出現元朝人所喜聞樂見的戲曲故事畫,是可以理解的。

同時,我們也應該看到,大量的穆斯林在融入內地社會的過程中,也存在不同程度的困難。尤其是下層的穆斯林,與漢族之間相處還存在隔膜。元末陶宗儀在《南村輟耕錄》一書中有數處記載回回,其中《嘲回回》一節記述(70):

杭州薦橋側首,有高樓八間,俗謂八間樓,皆富實回回所居。一日,娶婦,其昏禮絶與中國殊,雖伯叔姊妹,有所不顧。街巷之人,肩摩踵接,咸來窺視,至有攀緣檐闌窗牖者,踏翻樓屋,賓主婿婦咸死,此亦一大怪事也。郡人王梅谷戲作下火文云:“賓主滿堂歡,閭里盈門看。洞房忽崩摧,喜樂成禍患。壓落瓦碎兮,倒落沙泥。别都釘折兮,木屑飛揚。玉山摧坦腹之郎,金谷墜落花之相。難以乘龍兮,魄散魂消。不能跨鳳兮,筋斷骨折。氁絲脱兮塵土昏,頭袖碎兮珠翠黯。壓倒象鼻塌,不見猫睛亮。嗚呼!守白頭未及一朝,賞黃花却在半晌,移厨聚景園中,歇馬飛來峰上。阿刺一聲絶無聞,哀哉樹倒猢猻散。”阿老瓦、倒刺沙、别都丁、木偰非,皆回回小名,故借音及之。象鼻、猫睛,其貌也。

從這段文獻看,這位回回家庭富裕,有高樓八間,結婚的時候風俗與中國大不相同,引來圍觀,以至於“踏翻樓屋。賓主婿婦咸死”。作者的語氣中幷無憐憫之意,而多獵奇之心,說明當時的杭州漢人對於回族不甚了解。杭州是回回的一個聚居區,情况尙且如此。早期元青花主要流行於穆斯林及其與之熟悉的人群,而回漢之間的隔膜應該是流行範圍相對小的重要原因。

由此我們再來看明初曹昭在《格古要論》卷七《古窰器論·古饒器》中的那段記載:“御土窰者,體薄而潤,最好。有素折腰樣。毛口者體雖薄,色白且潤,尤佳。其價低於定器。元朝燒小足印花者,內有樞府字者高,新燒大足素者欠潤。有青色及五色花者,且俗甚。”(71)就會明白漢族人,至少是漢族文人是知道元青花的,但幷不認爲元青花有什麼好,而是“俗甚”。

綜上所述,元青花在元朝早期就開始燒造,其驅動力不是元朝皇帝的喜好,而是西北宗王的穆斯林化。元朝皇室的絕大多數不信仰伊斯蘭教,也不以瓷器爲貴。元青花的藝術風格與元朝漢族人的欣賞習慣有別,青花瓷爲漢人所普遍接受還有待時日。這樣一來,我們也就不能根據韓國新安海底沉船上有無元青花來推斷元青花出現的時代,許多所謂的至正型元青花的具體制作年代,也有進一步深入研究的必要。

①John A.Pope,Fourteenth-Century Blue-and-White,a Group of Chinese Porcelains in the Topkapu Sarayi Müzesi,Istanbul,Baltimore:the Lord Baltimore Press,1952; John A.Pope,Chinese Porcelains from the Ardebil Shrine.Baltimore:the Lord Baltimore Press,1956.

②馮先銘:《我國陶瓷發展中的幾個問題——從中國出土文物展覽陶瓷展品談起》,《文物》1973年第7期,第20-27、14頁。

③馮先銘:《青花瓷器的起源與發展》,《故宮博物院院刊》1994年第2期,第29-39頁。

④楊訥:《天完大漢紅巾軍史述論》,《元史論叢》(第1輯),中華書局,1982年,第109-136頁。

⑤李一平:《景德鎭元代瓷密遺址概述》,《元青花研究:景德鎭元青花國際學術研討會論文集》,上海辭書出版社,2006年,第1-3頁。

⑥林梅村:《最後的輝煌——落馬橋型元青花》,《大朝春秋:蒙元考古與藝術》,紫禁城出版社,2013年,第339-367頁。

⑦[明]宋濂等:《元史·百官四》,中華書局,1976年,第2227頁。

⑧劉新園:《元代窰事小考(一)——兼致約翰·艾悌思爵士》,《景德鎭陶瓷學院學報》1981年第1期,第67-78頁。

⑨熊寥:《浮梁瓷局的設置與撤銷》,《河北陶瓷》1986年第1期,第34-39頁。

⑩陳國順、謝昕:《上饒市出土兩件元代青花玉壺春瓶》,《江西文物》1990年第2期,第116-117、121頁。

(11)林梅村:《最後的輝煌——落馬橋型元青花》,《大朝春秋:蒙元考古與藝術》,紫禁城出版社,2013年,第339-367頁。

(12)西安市文物保護考古研究院:《西安曲江元代張達夫及其夫人墓發掘簡報》,《文物》2013年第8期,第27-48頁。

(13)中國回教俱進會本部編:《古蘭譯解》卷十三,中國回教俱進會本部,1933年,第19頁。

(14)[埃及]穆斯塔發·本·穆罕默德艾瑪熱編,寶文安、買買提·賽來譯:《布哈里聖訓實錄精華:坎斯坦勒拉尼注釋》,中國社會科學出版社,1981年,第95頁。

(15)陳潔:《浮梁磁局與元代官瓷——兼論至正型元青花的性質》,《故宮博物院院刊》2019年第9期,第78-95、111頁。

(16)劉來成:《河北定興元代窖藏文物》,《文物》1986年第1期,第89-91、95、104頁。

(17)馮先銘:《我國陶瓷發展中的幾個問題——從中國出土文物陶瓷展品談起》,《文物》1973年第3期,第20-27、14頁。

(18)河北省文物保護中心、保定市文物管理所、滿城縣文物管理所:《元代張弘略及夫人墓清理報告》,《文物春秋》2013年第5期,第28-41頁。

(19)林梅村:《張弘略墓與定興窖藏出土元代宮廷酒器——兼論浮梁瓷局創燒元青花之年代》,《文物》2018年第12期,第31-41頁。

(20)黃薇、黃清華:《元青花瓷器早期類型的新發現——從實證角度論元青花瓷器的起源》,《文物》2012年第11期,第79-88頁。

(21)黃薇、黃清華:《元青花瓷器早期類型的新發現——從實證角度論元青花瓷器的起源》,《文物》2012年第11期,第79-88頁。

(22)黃薇、黃清華:《元青花瓷器早期類型的新發現——從實證角度論元青花瓷器的起源》,《文物》2012年第11期,第79-88頁。

(23)Basil Gay,Persian Influence on Chinese Art from the Eighth to the Fifteenth,Iran,vol.I,pl Ⅲb,1963,轉引自馬文寬:《關於陶瓷考古與研究的幾點思考——讀陶瓷考古與研究專輯》,《考古》2005年第2期,第79-89頁。

(24)黃珊:《從陶瓷考古角度論元代景德鎭的外來工匠——以青花和孔雀藍釉瓷器爲中心》,《故宮博物院院刊》2013年第6期,第52-57頁。

(25)劉新園:《元青花特異紋飾和將作院所屬浮梁磁局與畫局》,《景德鎭陶瓷學院學報》1982年第1期,第9-20頁;劉新園:《元文宗——圖帖睦爾時代之官窰瓷器考》,《文物》2001年第11期,第46-65頁。

(26)謝明良:《元代青花瓷備忘錄》,《幽藍神申采:2012上海元青花國際學術研討會論文集》,上海書畫出版社,2012年,第12-30頁。

(27)尙剛:《故事:蒙古族與元青花》,《書城》2017年第4期,第5-11頁。

(28)[清]張廷玉等:《明史·西域四》,中華書局,1974年,第8598頁。

(29)劉迎勝:《有關元代回回人語言問題》,《元史論叢》(第10輯),中國廣播電視出版社,2005年,第19-38頁。

(30)[元]許有壬:《西域使者哈只哈心碑》,《全元文》(第38冊),鳳凰出版社,2004年,第388-391頁。

(31)陳高華、張帆、釗曉、黨寶海點校:《元典章》,中華書局、天津古籍出版社,2011年,第1127頁。

(32)[伊朗]志費尼著、何高濟譯:《世界征服者史》,呼和浩特:內蒙古人民出版社,1980年,第29頁。

(33)杭侃:《半月形地帶與藏傳佛教的傳播》,待刊稿。

(34)[瑞典]多桑著、馮承鈞譯:《多桑蒙古史(上)》,商務印書館,2017年,第397-398頁。

(35)柯劭忞撰、余大鈞標點:《新元史·列傳第三·太祖諸子一》,吉林人民出版社,1995年,第2091頁。

(36)柯劭忞撰、余大鈞標點:《新元史·列傳第五·太祖諸子三》,吉林人民出版社,1995年,第2115頁。

(37)[明]宋濂等:《元史·世祖四》,中華書局,1976年,第143頁。

(38)[元]姚燧:《姚燧集》,人民文學出版社,2011年,第146頁。

(39)王宗維:《元代安西王及其與伊斯蘭教的關係》,蘭州大學出版社,1993年,第28-42頁。

(40)陳廣恩:《元安西王忙哥剌死因之謎》,《民族研究》2008年第3期,第96-104、110頁。

(41)[明]宋濂等:《元史·成宗四》,中華書局,1976年,第454頁。

(42)薛正昌:《安西王與安西王相府》,《陝西歷史博物館論叢》(第25輯),三秦出版社,2018年,第284-292頁。

(43)[明]宋濂等:《元史·泰定帝一》,中華書局,1976年,第639頁。

(44)[波斯]拉施特著,余大鈞、周建奇譯:《史集(第二卷)》,商務印書館,1986年,第378-379頁。

(45)[瑞典]多桑著、馮承鈞譯:《多桑蒙古史(上)》,商務印書館,2017年,第430頁。

(46)寧夏文物考古研究所、固原市原州區文物管理所:《開城安西王府遺址勘探報告》,科學出版社,2009年,第90-188頁。

(47)馬得志:《西安元代安西王府勘察記》,《考古》1960年第5期,第20-23頁。

(48)夏鼐:《元安西王府址和阿拉伯數碼幻方》,《考古》1960年第5期,第20-26頁。

(49)宿白:《漢唐宋元考古——中國考古學(下)》,文物出版社,2010年,第165頁。

(50)河北省文物研究所:《元中都(1998-2003年發掘報告)》,文物出版社,2012年,第211-212頁。

(51)上海文物管理委員會編:《上海文物精粹》,上海人民美術出版社,2006年,第391頁。

(52)[明]宋濂等:《元史·列傳第五十五》,中華書局,1976年,第3956頁。

(53)陳高華、張帆、劉曉、黨寶海點校:《元典章》,中華書局、天津古籍出版社,2011年,第874頁。

(54)施靜菲:《蒙元宮廷中瓷器使用初探》,《臺灣大學美術史研究集刊》,2003年第15期,第169-203頁。

(55)新疆博物館:《新疆伊犁地區霍城縣出土的元青花瓷等文物》,《文物》1979年第8期,第26-31頁。

(56)賈建威:《介紹幾件甘肅省出土的元青花瓷器》,《考古與文物》2009年第4期,第112-113頁。

(57)甘肅省博物館編:《汪世顯家族墓出土文物研究》,甘肅人民美術出版社,2017年,第76頁。

(58)[明]宋濂等:《元史·順帝十》,中華書局,1976年,第980頁。

(59)周良霄:《從察罕腦兒看元代的伊克昭盟地區》,《內蒙古大學學報(哲學社會科學版)》,1978年第2期,第26-34頁。

(60)李仲謀:《談黑水城遺址發現的元代青花瓷器》,《中國古陶瓷研究》(第15輯),紫禁城出版社,2009年,第549-576頁。

(61)內蒙古自治區文物考古研究所:《內蒙古黑城考古發掘紀要》,《文物》,1987年第7期,第1-23頁。

(62)馬文寬:《中國青花瓷與伊斯蘭青花陶》,《中國歷史文物》2003年第1期,第62-71頁。

(63)肖夢龍:《江蘇金壇元代青花雲龍罐窖藏》,《文物》1980年第1期,第59-62頁。

(64)[明]宋濂等:《元史·列傳第四十二》,中華書局,1976年,第3656-3657頁。

(65)[元]吳鑒:《清淨寺記》,轉引自姚大力:《追尋“我們”的根源:中國歷史上的民族與國家意識》,生活·讀書·新知三聯書店,2018年,第394-396頁。

(66)孫貫文:《重建禮拜寺記碑跋》,《文物》1961年第8期,第36-39頁。

(67)[瑞典]多桑著、馮承鈞譯:《多桑蒙古史(上)》,商務印書館,2017年,第393頁。

(68)[明]宋濂等:《元史·列傳第十二》,中華書局,1976年,第3063-3070頁。

(69)陳垣:《元西域人華化考》,上海古籍出版社,2008年,第102-114頁。

(70)[元]陶宗儀:《南村輟耕錄》,上海古籍出版社,2012年,第310-311頁。

(71)[明]曹昭撰、[明]王佐補:《格古要論》,金城出版社,2012年,第262頁。

来源:《中国文化》

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001