韦正:试谈吐鲁番几座魏晋、十六国早期墓葬的年代和相关问题

从公元前1世纪汉朝设立戊己校尉开始,吐鲁番地区在两汉魏晋十六国时期大都受到中原或河西政权的直接管辖,文化面貌不可避免地受到中原地区和河西地区的影响。墓葬是了解古代文化面貌的重要材料,吐鲁番地区目前发现的最早的汉式纪年墓葬①是西晋泰始九年(公元273年)的阿斯塔那TA66M53②,长斜坡墓道,带小龛的正方形墓室和随葬的陶钵、灯都与敦煌地区同时期墓葬十分相似。敦煌地区汉晋墓葬是受中原地区直接影响的结果已被公认。那么吐鲁番地区的汉式墓葬③有规模地出现始于何时?与河西和中原地区的关系究竟如何?这些都是吐鲁番汉晋考古研究必须首先回答的问题。近年来一些考古材料已能给予初步回答,但1972年发掘的阿斯塔那M148、 M233④,2004年发掘的阿斯塔那西区M408和M409⑤等4座重要的魏晋、十六国早期墓葬,其年代在发掘报告中被推定得较晚。本文拟对这几座墓葬的年代加以辨别,并就有关问题略作探讨。

一、四座墓葬时代的辨别

阿斯塔那M148和M233是长斜坡墓道的土洞单室墓,墓室平面呈方形,墓顶为覆斗形。M148的随葬品有陶瓮、罐、碗、壶(笔者注:应为灯,下同)和盘(应为案)。M233的随葬品有陶罐、仓(应为壶)和甑。阿斯塔那西区M408、M409也是长斜坡墓道土洞单室墓,墓室近方形,覆斗形顶,分别有三个和两个套合的四方形藻井,M408的墓室后壁有一幅命名为《庄园生活图》的壁画(图一)。两墓出土的器物有陶器、木器、纺织品和少量的铜器、纸质品等。

图一 阿斯塔那三座墓葬平、剖面图

1.M233 2.M408 3.M409

根据墓葬形制、随葬品组合及出土文字资料等,发掘者将1972~1973年在阿斯塔那发掘的63座墓的时代定为晋高昌郡、麹氏高昌和唐西州时期,约在北凉承平十三年(公元455年)至唐(西州)天宝十年(公元751年)间。因此,简报认为M148、M233的年代不早于公元455年,这个判断需要修正。M148出土陶盘的直径为36厘米,陶灯高26.2厘米,尺寸都较大,近似实用器。这两种器物都不是吐鲁番地区本地传统的陶器,与之关系最密切的是敦煌出土陶器。《敦煌祁家湾》将盘(即案)分为五型,A型Ⅰ~Ⅳ式的尺寸分别是37、29.8、20.4、19.5厘米,B型Ⅰ~Ⅳ式的尺寸分别是37.5、35、19.8、21.3厘米⑥。其中A、B两型的分式状况与祁家湾陶器总体分期相当,第二阶段(即第Ⅱ式所在时段)与第三阶段(即第Ⅲ式所在时段)的时间分界大约在前凉中期,建兴九年(公元321年)至建兴十八年(公元330年)之间⑦。祁家湾出土的盘主要有两型,盘径即具有明显的演化趋势和突出的断代意义。A型盘初作平沿斜直边,器形较大,一般盘径在30厘米以上;其后盘沿变高,但盘沿中部微凹,盘径缩小至约30厘米;AⅢ式盘沿更高,沿中部内凹更甚,使盘上下缘呈两道尖锐的凸棱,盘径缩至约20厘米;最后为斜沿,盘体较厚,几与沿平,盘径小于20厘米,盘面均有二至三组刻划波浪纹。B型自身演化序列与A型类似,最突出的仍为盘径本身的时序关系,与A型基本平行发展⑧。吐鲁番M148出土陶盘只能属于祁家湾的A、B型的Ⅰ、Ⅱ式,其存在的时间也只能属于祁家湾的第一、二阶段。即使考虑某些器物出现在吐鲁番的时间可能要晚于敦煌,而且沿用的时间可能要延后,但这个尺寸的陶盘的时代下限也几乎不可能是5世纪中叶。可资为证的是5世纪中叶的沮渠封戴墓⑨(阿斯塔那M177,承平十三年,公元455年)随葬陶器中已经没有陶盘和陶灯之类,陶器面貌也发生了较大的变化。陶灯的情况同陶盘,《敦煌祁家湾》所列举第一、二阶段的陶灯的尺寸有17.1、15.9、17.5、14.1、13.8厘米⑩,都不及M148陶灯高大,可见M148的年代接近祁家湾第一、二阶段的早期甚至更早阶段。敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓中有高20和24.2厘米的陶灯,与M148的尺寸较为接近(11)。

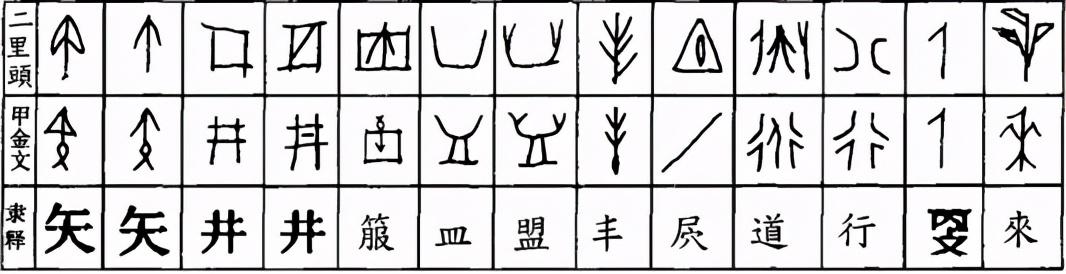

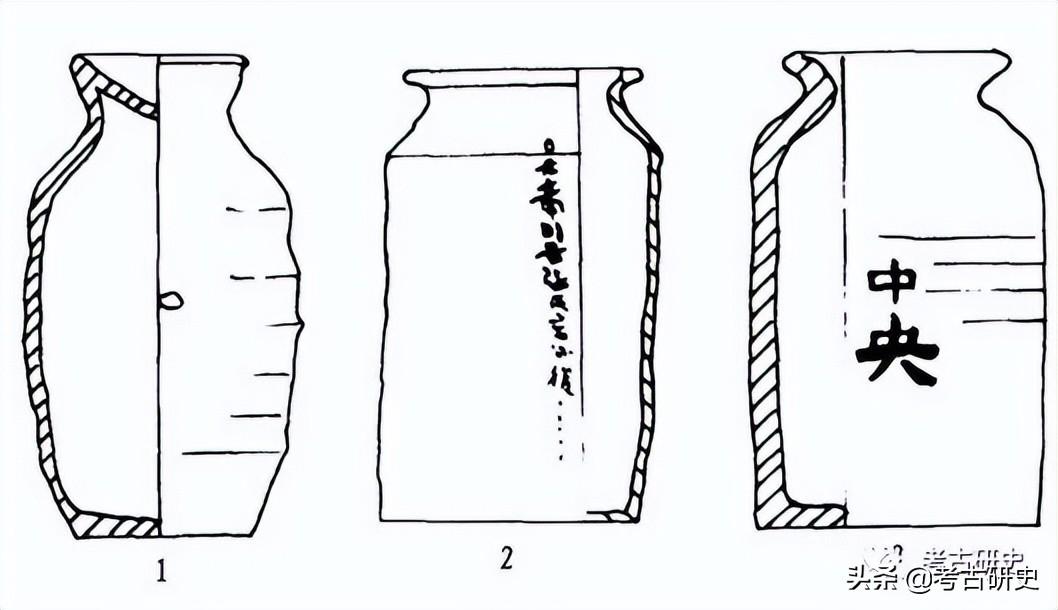

M233随葬品中反映时代特征的是 M233∶7、M233∶10两件陶壶(图二,1、2)。简报原作陶仓,不妥。河西地区东汉以来常见的陶仓类型早期阶段有两种,一种是带窗户的房屋形,仓体的横截面为扁方形,例如武威南滩魏晋墓的Ⅱ式陶仓(12)(图二,3);另一种为敛口的罐形,如嘉峪关壁画墓 M6∶1(图二,4)、M1∶3、M4∶22、M7∶20(13),武威南滩魏晋墓中的Ⅰ式陶仓也属于这种,而且上面还有屋形顶,腹部开门。晚期阶段的仓多是带窗户的圆顶筒形,如祁家湾M369∶7(14)(图二,5)。上述陶仓都不似 M233∶7、M233∶10那样侈口、腹部鼓起、近底部略内收。与M233∶7、M233∶10形态相似的陶壶在整个河西地区很常见,而且是一种魏晋、十六国早期的形制。如敦煌祁家湾第一阶段的M210∶19(15)(图二,6)、 M304∶30(图二,7),第二阶段的M364∶7(16)(图二,8),甚至第三阶段的一些陶壶还有上述形制的部分特点,只是各部分的比例都发生了变化而且器形也变小,如M351∶2、M307∶14(17)。上述5件标本的尺寸分别为16、13.8、13.9、10.1、8.9厘米,而 M233∶7、M233∶10的尺寸分别为19.5、21.9厘米,与M148的陶盘一样,可能更接近实用陶器的尺寸,只是形态较敦煌地区的壶更加不规则而已。

图二 相关遗物

1、2、6~8.陶壶(阿斯塔那M233∶7、阿斯塔那M233∶10、祁家湾M210∶19、祁家湾M304∶30、祁家湾 M364∶7) 3~5.陶仓(武威南滩魏晋墓Ⅱ式、嘉峪关壁画墓M6∶1、祁家湾M369∶7)

从已经发现的墓葬材料看,高昌国之前吐鲁番墓葬出土陶器发展演变趋势与敦煌地区近似。《敦煌祁家湾》报告将该墓群分为两大期五个阶段,第一、二阶段相当于西晋时期,第三到第五阶段相当于十六国时期,“无论随葬器物抑或墓葬形制,第一、二组与以后的三、四、五组呈现出强烈的文化面貌对比。就器物形制以及陶色而言,第一组、第二组器物形制规整……器物形体大、数量多。而三至五组器物骤然变小,呈现出明器化的倾向”(18)。据上,阿斯塔那M148、M233二墓与沮渠封戴墓葬不同属5世纪中期,而是至少要早1个世纪,可以归入吐鲁番地区最早汉式墓葬的行列。

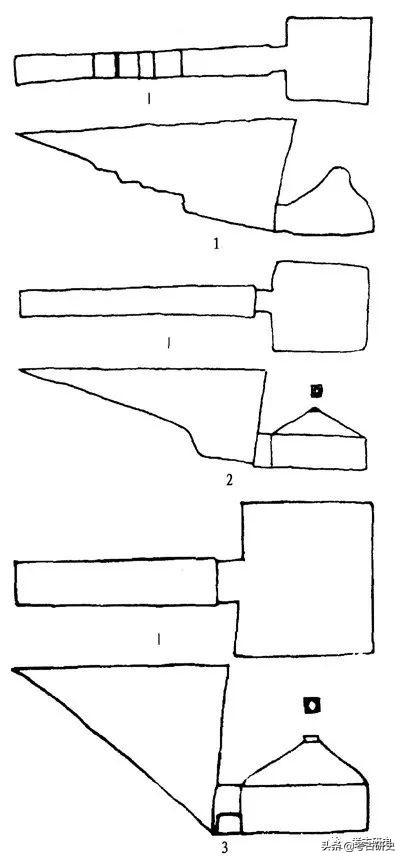

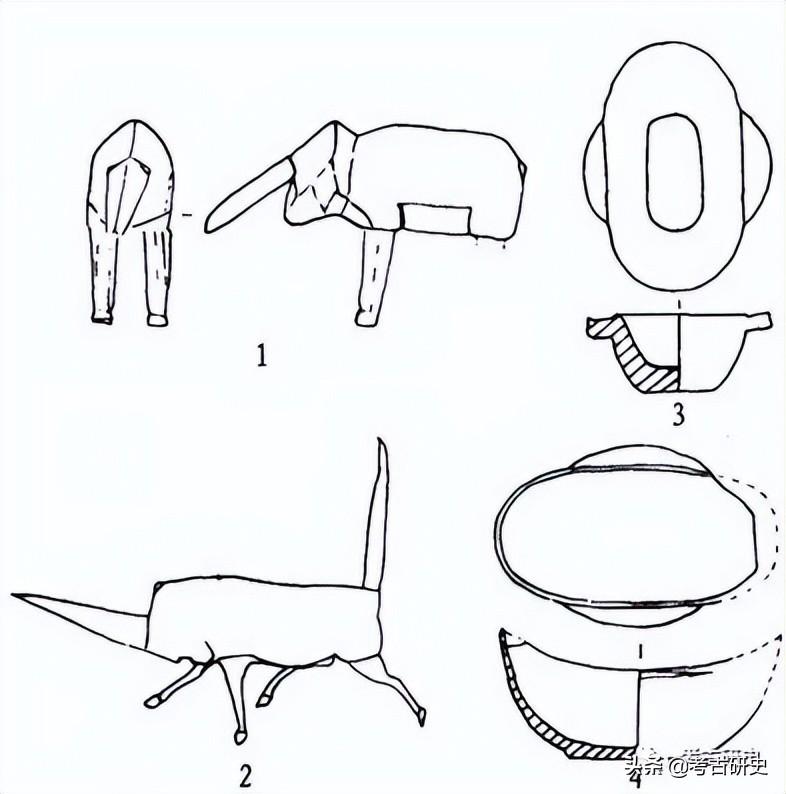

对于阿斯塔那西区M408、M409的年代,发掘者指出与阿斯塔那M28(19)等相似,同为十六国时期。二墓均被盗,特别是 M408劫余随葬品已不能反映入葬时的基本情况,但两墓的时代还是可作进一步的限定。有助于推断M408年代的物品一是木镇墓兽(图三,1),一是木耳杯(图三,3)。木镇墓兽在简报中称象,似不妥,吐鲁番地区、河西乃至中原地区汉晋墓葬中似都未发现以象随葬的墓例,以一角前伸的动物为镇墓兽则屡见于汉墓之中,特别是在河西汉墓之中发现有完整的铜质或木质镇墓兽(图三,2)。东汉中期的武威磨嘴子M25出土的木质的独角兽即镇墓兽(20),更著名的如酒泉下河清18号魏晋墓中出土的青铜镇墓兽,高40.2、通长达70.2厘米,尖锐的独刺直抵前下方,与M408木镇墓兽的独刺如出一辙(21)。敦煌佛爷庙湾1995年第三发掘区 M13出土有1件半陶半木的镇墓兽,该墓时代大约为曹魏至西晋早期(22)。河西地区曹魏西晋之后的墓葬中还没有发现独角镇墓兽的报道,这个葬俗即使保留可能也行用时间不长就消失了。因此,仅从镇墓兽来看,M408的年代可能较早,即便是十六国时期,也应该是早期阶段。M408出土的木耳杯口沿部平齐,是汉以来耳杯的特点,与沮渠封戴墓出土耳杯差别明显(图三,4),所以也支持M408的年代属十六国早期阶段的可能性。

图三 出土木器

1、2.镇墓兽(阿斯塔那西区M408∶7、武威磨嘴子东汉墓) 3、4.耳杯(阿斯塔那西区M408∶14、阿斯塔那M177∶30)

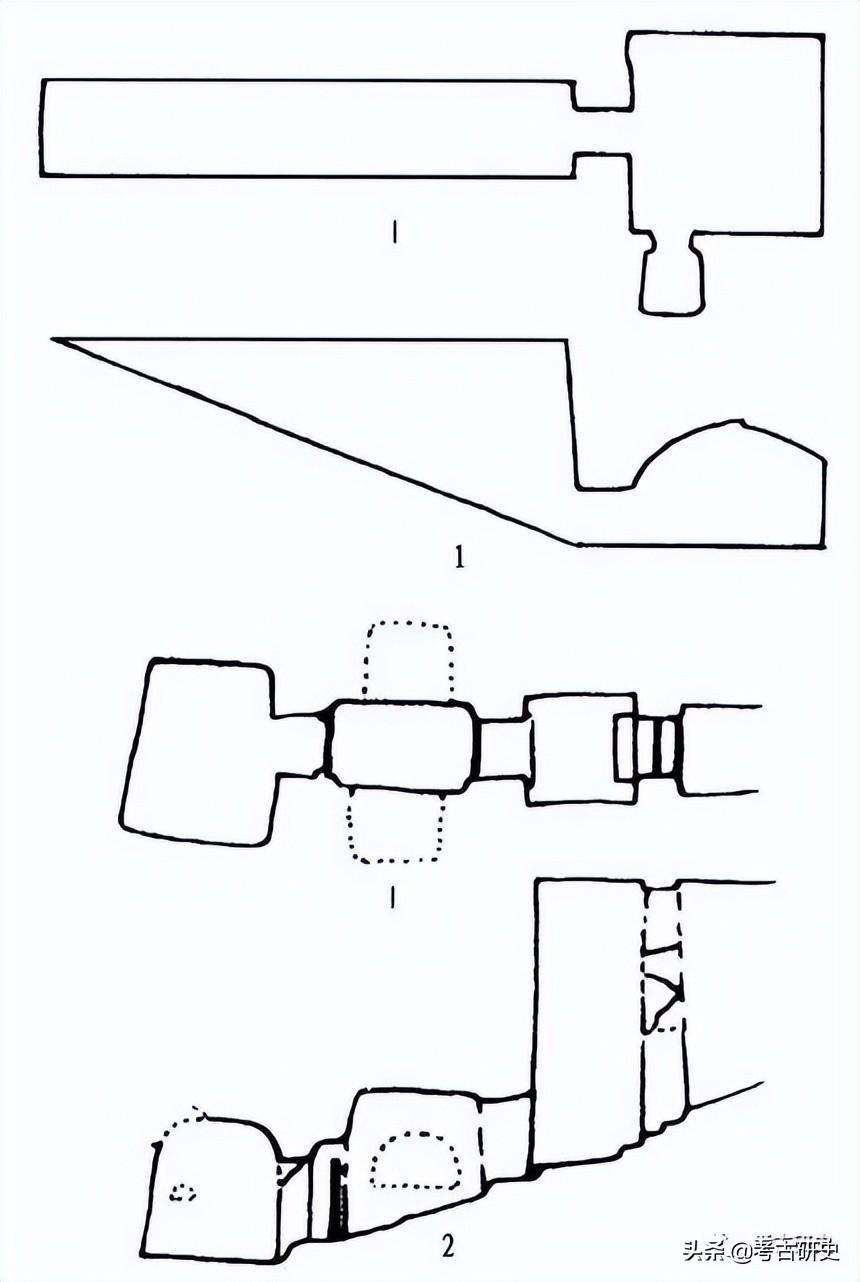

图四 陶瓶

1.阿斯塔那西区M409∶5 2.酒泉西沟村M6∶1 3.上孙家寨乙M4∶19

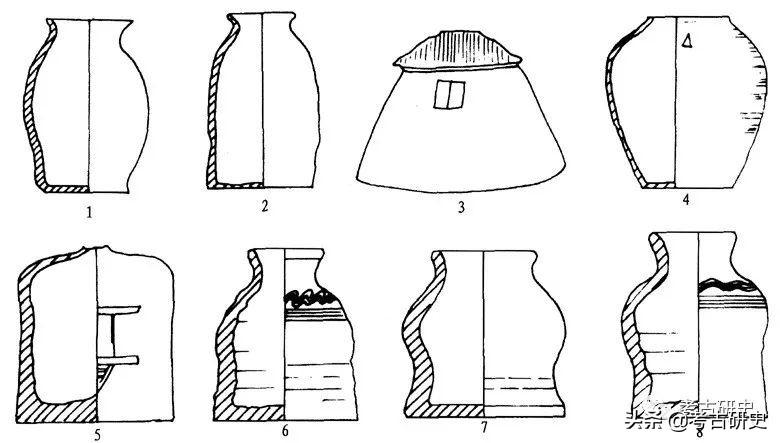

M409的时代可能也相当早。随葬品中的M409∶5陶瓶,侈口、近筒形深腹、平底(图四,1),腹部有三个小圆孔,其中两孔在同一水平线上,一孔较低,可见该瓶不可能是一件实用器。类似的陶瓶在中原至河西地区的东汉晚期墓中屡有发现,多在表面朱书或墨书镇墓性质的文字,是通常所说的镇墓瓶。中原地区如三门峡南交口东汉墓 M17∶6~10(23);关中地区如西安昆仑机械厂延熹九年(公元166年)墓出土编号为35的陶瓶(24)、临潼县斜口乡高沟村砖厂初平元年(公元190年)墓编号为31的陶瓶(25);河西地区如酒泉西沟村魏晋时期的M6∶1,侈口,折颈,直腹,口径10.3、高20厘米,瓶腹有“天帝移告张氏之家”等文字(26)(图四,2);河湟地区如上孙家寨汉末魏晋时期的乙M4∶18、19(图四,3),二件陶瓶上分别书有“中央”、“南方”二字,分别高16.8、14.8厘米。河西和河湟地区的这种镇墓瓶公认来自于中原关中地区,虽然不少这类陶瓶上没有发现文字,但因与其他陶器的形状显著不同,仍可以断定它们都是镇墓性质的陶器。大约从魏晋时期开始,形体高大的汉式镇墓瓶迅速式微,在敦煌地区出现了一种自名“斗瓶”的陶器,其形态明显承袭东汉以来的镇墓瓶,但有所变化且明显明器化。如祁家湾第二阶段的M321∶9、M318∶19(27),高度分别为8.2、8厘米。M409∶5高达23.6厘米,丝毫不逊于东汉同类陶瓶,简报叙述该瓶“器表饰弦纹,彩绘已剥落,纹饰不清”,弦纹是拉坯时产生的,后来被赋予了装饰效果,这个特点在敦煌地区魏晋、十六国早期很突出,至于说彩绘很可能是朱书痕迹,而不是什么纹饰,这在镇墓瓶上很常见。从M409∶5这件镇墓瓶来看,该墓的时代可能很早,也许要早于西晋而进入曹魏时期。M409还出土有两件近直筒形的深腹罐即M409∶7、11,高度分别为19.8、20.6厘米。类似M409∶7、11的陶器没有发现过,而且其形状和高度与M409∶5相近,因此怀疑这两件陶器也应是镇墓瓶,与M409∶5成组使用,只是口沿部做得不成功而已。镇墓瓶成组使用的例子很多,上述上孙家寨乙 M4∶18、19即是,有名的例子还有陕西弘农东汉杨震家族墓,其中5号墓出土4件镇墓瓶,2号墓出土5件镇墓瓶,其中有书“中央雄黄利子孙”者,高度也是约20厘米(28);河南三门峡南交口东汉墓M17的5件镇墓瓶出土时还完好地按照方位放置(29)。

图五 阿斯塔那两座墓葬平剖面图

1.66TAM53 2.M177(沮渠封戴墓)

M409的陶盆、陶碗和陶钵也具有早期的特征。陶盆呈曲壁深腹状,是一种早期的形态,早年发掘的几座嘉峪关魏晋壁画墓中的陶盆都是这种样式,祁家湾第一阶段的 M217∶6、M363∶24也是如此。陶碗作敛口状,陶钵作敞口状,在祁家湾墓葬中也都是早期形态,阿斯塔那66TAM53泰始九年墓也有接近这种形式的陶钵。

阿斯塔那西区M408、M409的三个和两个套合的四方形藻井样式也有助于断代。模仿地面建筑样式的藻井,特别是莲花形或套斗形藻井是魏晋、十六国早期河西墓葬的特征之一,如高台地埂坡发掘的几座魏晋墓、嘉峪关的几座壁画墓、敦煌佛爷庙湾的几座西晋壁画墓的藻井(30);十六国后期墓一般已不做出藻井,或者做得很粗糙,略具形式而已(31)。

吐鲁番地区还发现了一些纪年墓葬,可以与上述4墓进行对比。较重要者一是前述吐鲁番阿斯塔那66TAM53泰始九年墓,为带耳室的近方形单室土洞墓,墓室顶部有一方形藻井(图五,1)。随葬品有陶灯、陶碗、木梳、木勺、木简等(32),其中陶灯、陶碗与上述4墓中的同类器较相似。一是上文提到的沮渠封戴墓,此墓虽已经晚于通常所称十六国的年代下限,但沮渠氏高昌政权是十六国北凉政权的直接延续,而且沮渠氏将河西(主要是敦煌地区)的大量人口和物品带往高昌(33),所以可将该墓作为十六国晚期墓葬加以讨论。该墓墓室平面近方形,顶部略呈覆斗形(图五,2)。从发表的插图看,墓葬甬道和墓室两侧壁有壁龛,与常见的河西十六国墓葬区别甚大。随葬品相当丰富,有陶罐、盆、耳杯、木梳、案、泥俑、石灯、墓志、木质追赠令和大量的丝绸(34)。其中两件耳杯的两端上翘(见图三,4),与M408的耳杯区别甚大,属于晚期形态。

二、两个问题的简单探讨

上述4座墓葬年代的辨别,再加上阿斯塔那泰始九年66TAM53、建兴三十八年(公元348年)64TAM3(35)等墓葬,使吐鲁番地区可靠的魏晋、十六国早期墓葬数量可以上升到10座左右,这是汉式墓葬首次有规模地出现在吐鲁番地区。阿斯塔那西区M408中还发现了壁画,因此还有必要探讨吐鲁番地区的墓室壁画和纸画的性质。

从上文可知,在西晋甚至更早的曹魏时期汉式墓葬已经出现在这里,而且与河西西部的敦煌、酒泉等地的墓葬面貌很接近。考虑到墓葬保存状况和考古发掘的偶然性,可以相信属于曹魏、西晋时期的墓葬应不止此数,这一数量虽然与高昌国时期成片出现的家族墓地无法相比,但如果与吐鲁番几乎没有发现时代更早的汉墓相比,这个变化的意义甚至要高于从高昌郡到高昌国的变化。从西汉晚期设立戊己校尉至曹魏西晋墓出现之前的约200多年间,汉人或汉式墓葬在这里几乎没有发现,魏晋时期的变化是突发式的,是外力强行推动的结果,因此就不能不将汉魏之际的这个变化与当时的历史背景加以联系。以往的历史学和考古学研究将汉末魏晋中原北方动乱对周边地区所造成的影响,叙述到河西地区就终止了,现在看来,这个评估还不够全面和深入。当然,这并不是说吐鲁番地区这些墓葬的主人直接来自于中原地区,吐鲁番魏晋、十六国墓葬与河西西部地区的相似程度之强,也不支持该地外来人口直接来源于中原地区的推测。可能的情况是,如同中原民众因动乱向华夏四边移动一样,河西地区特别是河西西部地区的民众发生了向今新疆地区的移动(36),原因则是河西当地的动乱。永嘉之乱后,河西地区对于中原来说是一方净土,但其内部从东汉晚期以来并不太平,甚至可谓是动乱频繁,先是汉末中央对河西近于失控、大姓势力乘机雄张和地方官吏统驭乏术,继之以马腾、韩遂的军事割据,之后是曹丕登基之初的凉州之乱。曹魏中后期至西晋初年,河西陇右粗安,但不久即有持续30余年的秃发树机能之乱,鲜卑反众击杀西晋名臣猛将,克武威,几乎“尽有凉州之地”(37),使河西非复晋有,并破坏了当地的经济基础,造成“河西荒废”(38),凉州之地几成异域,由此可能造成了失势大姓和罹难百姓逃离河西。这一切发生在晋末永嘉之乱造成的“中州避难来(河西)者日月相继”(39)的局面出现之前,即便是永嘉之乱后,据文献记载中州来人也多居于武威附近(40)而未至河西西部,更不用说更遥远的高昌地区了。

在上述河西动乱中,我们特别强调曹丕登基之初的凉州之乱(41),这不仅因为上述墓葬如吐鲁番M409∶5镇墓瓶有东汉特点,河西地区西晋时期已经开始流行形制差别很大的斗瓶,还因为凉州之乱失败后河西地区大族的势力受到强有力的抑制。如西平麴氏在魏初连遭镇压,之后部分族人迁往金城郡允吾(今甘肃永靖西北),西晋时期又随金城郡迁往榆中(今兰州东),经过数十年的发展,又成为当地的大族,后来在吐鲁番地区建立麹氏高昌国的即是西平麹氏后人。吐鲁番地区出现大族的材料见于《晋书·张寔传》:“贼曹佐高昌隗瑾进言曰:……寔纳之,增位三等,赐帛四十匹。”西晋时期担任州郡掾属者通常都为地方大姓,隗姓在两汉之际已是陇右大族(42),隗瑾或是其后人,隗氏家族应至迟在曹魏时期已经著籍吐鲁番,否则不可能在西晋时期发展成为当地望族。阿斯塔那西区M409等墓葬的主人也许有类似的经历,否则这些墓葬不会遽然出现在吐鲁番地区。强调凉州之乱的另一个原因是,对平定叛乱有重要贡献的敦煌大族原敦煌郡功曹张恭及其子张就不久先后被任命为西域戊己校尉,《三国志·阎温传附张恭传》载“黄初二年,下诏褒扬,赐恭爵关内侯,拜西域戊己校尉。数岁征还,将授以侍臣之位,而以子就代焉”。《晋书·天文志》载青龙四年(公元236年)“九月,凉州塞外胡阿毕师侵犯诸国,西域校尉张就讨之,斩首捕虏万计。”西域校尉即戊己校尉,比两千石,由秩俸不足六百石的功曹超擢为戊己校尉,可见曹魏政府对张氏父子之倚重。从东汉后期开始,中央政府在西域设置的西域长史和戊己校尉已接受敦煌太守的节制,曹魏时期戊己校尉是西域的最高长官,敦煌大族张氏父子在曹魏建国之初的十余年间相继担任此职,必然进一步加强吐鲁番与敦煌之间的联系。张氏父子之后的曹魏戊己校尉失载,西晋时期任职吐鲁番的高级官员所知者有索靖和马循。《晋书·索靖传》:“索靖字幼安。敦煌人也。……拜附马都尉,出为西域戊己校尉长史。”马循籍贯不详,“但马氏是凉州大姓,马循很有可能是凉州人。似乎当时选派戊己校尉及其僚佐,以凉州特别是敦煌人为主,这也说明魏晋时期的高昌地区已成为敦煌郡或凉州刺史的辖区”(43)。吐鲁番与敦煌之间的关系在魏晋时期上升到前所未有的高度。在这个意义上,我们也不排除敦煌士人主动从敦煌地区迁入吐鲁番的可能性。

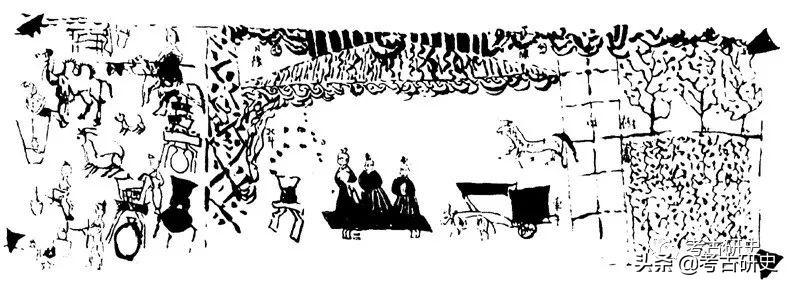

图六 阿斯塔那西区M408墓室后壁壁画

吐鲁番的墓室壁画和纸画一直受到学者的关注,纸画与壁画内容基本相似,通常根据内容将这些壁画和纸画命名为“地主生活图”。其时代因出土这些壁画或纸画墓葬中的哈拉和卓75TKM96出有玄始十二年(公元423年)文书,而被认为总体上属于十六国时期。与这些壁画和纸画相似的阿斯塔那西区M408壁画的发现,表明吐鲁番墓室壁画可能前后延续了200年左右,并具有某种系统性。其共同特点是多位于墓室后壁,作横向分栏式布局,图像内容以夫妇并坐、庖厨、园林、牛耕、出行等场面为主。最早的 M408画面分为三栏,后来有分六、七栏者,其承袭发展关系相当清楚。

但是M408也与其他壁画和纸画有显著的不同之处。细心的M408发掘者注意到壁画四角黑色的四角形,认为是画布的挂索,整个壁画实质上似一幅悬挂起来的布画。尽管这个解释还需要更多材料的证实,但这一发现和推测很重要,它说明吐鲁番地区墓室后壁壁画具有独特的起源,不能强用河西或其他地区的情况加以比附。更重要的是,根据 M408壁画来看,以往将吐鲁番这些绘画的性质拟定为表现墓主的庄园生活(44),可能并不十分恰当。M408壁画中间主体部分的上部是一幅巨大的扁三角形帐幔,帐幔两端各有一人面形象并书“日像”、“月像”二字,帐幔之下中间有三人坐于榻上,左右分别为带支架的釜甑、马和牛车,在釜甑上方有黑点若干,分别书写“北斗”、“三台”字样,黑点形状与文字内容颇为吻合(图六)。“北斗”、“三台”都是司命的大星或大神,这些图像表现的并不是现实天象,马和牛车又是待乘状态,因此,尽管M408壁画两侧栏描绘了园林、骆驼和骑马、劳作等场景,但壁画主体表现的不应是墓主人的现实生活,而可能是现实世界和想象的天上世界的混合,只是墓主死后仍然希望拥有良田美池,所以给人以庄园生活图的印象。与M408壁画类似的还有64ATM13纸画,日、月、星辰、待乘马匹一应俱全,主人侧面期待的形象惟妙惟肖。75TKM97、98虽然缺少日、月、星辰、待乘的马匹,但主人和其眷属的期待形象如出一辙。这种思想源于中原地区,在起源地已经发生翻天覆地的变化的时候,在一个汉人望而却步的偏远之地却长盛不衰,实在令人惊奇。这只能归因于该地区长期相对稳定和这种信仰的顽强生命力。

注释:

①吐鲁番一带还发现不少魏晋十六国时期车师人墓葬,本文立足于与其他地区特别是与河西地区汉式墓葬的关系问题,因此对车师人墓葬不予讨论。

②新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群清理简报(1966年—1969年)》,《文物》1972年第1期。

③吐鲁番地区有一些墓葬被笼统地认为属于汉晋时期,如胜金乡泉湖水库墓地、艾丁湖乡也木什东北亚尔霍孜沟口墓地、乌江布拉克墓葬等,参见新疆维吾尔自治区文物普查办公室、吐鲁番地区文物普查队:《吐鲁番地区文物普查资料》,《新疆文物》1988年第3期。相关的综述参见刘学堂:《5世纪中叶以前吐鲁番盆地考古、历史概述》,见《交河故城保护与研究》,新疆人民出版社,1999年。以上资料和论文中,没有一座墓葬可以确切地定为汉代墓葬。

④新疆文物考古研究所:《阿斯塔那古墓群第十次发掘简报》,《新疆文物》2000年第3、4期合刊。

⑤吐鲁番地区文物局:《新疆吐鲁番地区阿斯塔那古墓群西区408、409号墓》,《考古》2006年第12期。

⑥甘肃省文物考古研究所:《敦煌祁家湾——西晋十六国墓葬发掘报告》(以下简称《敦煌祁家湾》)第68~73页,文物出版社,1994年。

⑦根据甘肃省考古研究所与北京大学考古文博学院合作整理的敦煌佛爷庙湾600余座魏晋十六国墓葬,《敦煌祁家湾》提出的这个时代下限可以向后适当延伸,但很难越过公元4世纪中期。

⑧《敦煌祁家湾》第163、164页。

⑨同④。

⑩《敦煌祁家湾》第76~78页。

(11)如敦煌佛爷庙湾M118∶14和M133∶9,见甘肃省文物考古研究所:《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》第52页,文物出版社,1998年。

(12)武威地区博物馆:《甘肃武威南滩魏晋墓》,《文物》1987年第9期。

(13)甘肃省文物队、甘肃省博物馆、嘉峪关市文物研究所:《嘉峪关壁画墓发掘报告》第28页插图二五:1~4,文物出版社,1985年。

(14)《敦煌祁家湾》第96页,图六六:3。

(15)《敦煌祁家湾》图版二三:3和第75页插图五三:3;图版二五:1和第74页插图五二:10。

(16)《敦煌祁家湾》图版二二:2和第74页插图五二:7。

(17)《敦煌祁家湾》图版二四:5和第74页插图五二:3;图版二四:6和第74页插图五二:6。

(18)《敦煌祁家湾》第157页。

(19)新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番县阿斯塔那——哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》,《文物》1973年第10期。

(20)甘肃省文物考古研究所:《甘肃武威磨嘴子东汉墓(M25)发掘简报》,《文物》2005年第11期。

(21)a.甘肃省文物管理委员会:《酒泉下河清第1号和第18号墓发掘简报》,《文物》1959年第10期。

b.甘肃文物局:《甘肃文物菁华》,图版118,文物出版社,2006年。

(22)该墓材料正由甘肃省文物考古研究所与北京大学考古文博学院合作整理中。

(23)河南省文物考古研究所:《河南三门峡南交口汉墓(M17)发掘简报》,《文物》2009年第3期。

(24)王育龙:《西安昆仑厂东汉墓清理记》,《考古与文物》1989年第2期。

(25)林泊等:《临潼发现汉初平元年墓》,《文博》1989年第1期。

(26)文字具有典型的镇墓文特点,具体内容为“(圆圈符号)天帝移告张氏之家后死者天□地□/人□□复重之央(殃)……汝欲来当/……鸡子□□……/□闻如律令/兰池”(释文参见张勋燎、白彬:《中国道教考古(2)》第478页,线装书局,2006年)。

(27)《敦煌祁家湾》图版三七,3;第101页插图七○,17;图版三八,1。

(28)陕西省文物管理委员会:《潼关吊桥汉代杨氏墓群发掘简记》,《文物》1961年第1期。

(29)同(23)。

(30)a.甘肃省文物考古研究所、高台县博物馆:《甘肃高台地埂坡晋墓发掘简报》,《文物》2008年第9期。

b.甘肃省文物队、甘肃省博物馆、嘉峪关市文物管理所:《嘉峪关壁画墓发掘报告》,文物出版社,1985年。

c.甘肃省文物考古研究所:《敦煌佛爷庙湾西晋画像砖墓》,文物出版社,1998年。

(31)可参见《敦煌祁家湾》中的有关墓葬。另,酒泉地区出土“陇西狄道李超夫人尹氏墓表”的西凉嘉兴二年(公元418年)墓,为边长4米多的近方形墓,在十六国后期属于较大的墓葬,但是简单的攒尖顶。该墓材料参见肃州区博物馆:《酒泉小土山墓葬清理简报》,《陇右文博》2004年第2期。

(32)同②。

(33)这是汉晋北朝时期河西物质和文化从河西移往高昌规模最大的一次。

(34)新疆文物考古研究所:《吐鲁番县阿斯塔那第十次发掘简报》,《新疆文物》2002年第3、4期合刊。

(35)同(19)。

(36)魏晋、十六国早期汉式墓葬不仅出现在新疆东部的吐鲁番,而且还出现在新疆腹地的库车。详见于志勇、吴勇、傅方明:《新疆库车县晋十六国时期砖室墓发掘》,见《2007中国重要考古发现》第92~98页,文物出版社,2008年;田小红、吴勇:《新疆库车友谊路晋十六国砖室墓考古发掘新收获》,《中国文物报》2010年9月7日第一版。吐鲁番和库车的这些墓葬都出现于同一背景之下,只是吐鲁番地区因受到河西政权的直接控制而延续不断,库车地区仅昙花一现而已。

(37)《魏书·鲜卑秃发乌孤传》。

(38)《晋书·张轨传》。

(39)同(38)。

(40)《晋书·地理志》载“永宁中,张轨为凉州刺史,镇武威,上表请合秦雍流移人于姑臧西北,置武兴郡,统武兴、大城、乌支、襄武、晏然、新鄣、平狄、司监等县。又分西平界置晋兴郡,统晋兴、枹罕、永固、临津、临鄣、广昌、大夏、遂兴、罕唐、左南等县。”

(41)凉州之乱始末如下:“王(指曹丕)以安定太守邹岐为凉州刺史,西平麴演结旁郡作乱以拒岐。张掖张进执太守杜通,酒泉黄华不受太守辛机,皆自称太守以应演。武威三种胡复叛。武威太守毋丘兴告急于金城太守、护羌校尉扶风苏则,……乃发兵救武威,降其三种胡,与毋丘兴击张进于张掖。麹演闻之,将步骑三千迎则,辞来助军,实欲为变,则诱而斩之,出以徇军,其党皆散走。则遂与诸军围张掖,破之,斩进。黄华惧,乞降,河西平”(《资治通鉴》卷六十九《魏纪·文帝黄初元年》)。

(42)隗姓或来自先秦赤狄,久已汉化。休屠也有隗姓,当与匈奴休屠部有关。赤狄与休屠部之隗姓可能均发源于古代高车,但隗姓在两汉之际已成陇右大族,高昌之隗姓当与陇右有关,而与魏晋北朝时仍然存在的高车族没有直接关系。

(43)田卫疆主编:《丝绸之路吐鲁番研究》第48、49页,新疆人民出版社,2009年。

(44)此说的流行可能与《新疆出土文物》(新疆维吾尔自治区博物馆编,文物出版社,1975年)中将64TAM13的纸画命名为“地主生活图”有关,后来的学者遂习用而不察,至阿斯塔那西区M408简报中只是改称“庄园生活图”而已,实质并无变化。

来源:《考古》

- 0000

- 0001

- 00040

- 0000

- 0001