张弛:石家河聚落兴盛时期葬仪中的新观念

石家河遗址(或遗址群)有很多不同时期的聚落堆积,大约从城背溪文化开始直到周代的城址,其间很少间断。但不同时期聚落中,显然以屈家岭文化时期和石家河文化时期的聚落面积最大,内容也最丰富。这个时期的石家河聚落中心建立了一座面积在百万平方米以上的大型环壕城址,周围还分布有成片的聚落点,占地面积约8平方公里①。本文“石家河聚落兴盛时期”就是指这一时期,具体来说大致相当于屈家岭文化晚期和石家河文化早期。无论从考古学文化还是从聚落和社会的发展角度看,屈家岭文化晚期和石家河文化早期都应当是一个连续发展的时期,期间或许还有一些聚落和社会的变化,但并不能截然划归为两个不同的考古学文化,只是由于发现和研究的历史原因以及具有文化分期的意义才保留了不同的文化名称。这样一个时期本身既是石家河聚落的繁荣时期,同时也是整个屈家岭—石家河文化最为繁荣的时期②。这个时期在两湖地区的北部和西南部地区聚落的数量有了成倍的增加,特别是在江汉平原北部地区出现了石家河等一大批大型环壕土城聚落及聚落群体,代表了一种新型社会形态的出现。新型社会形态必然会有新型的社会观念与之相适应乃至相激荡,本文认为当时有些新观念甚至出现在了最为保守的埋葬仪式之中。以下请试为论述。

石家河遗址的发掘揭露了聚落兴盛时期两个地点的墓地,一个是在位于城址西北角的邓家湾,一个是在城址外东南部的肖家屋脊。邓家湾发掘面积1605平方米,发现屈家岭文化晚期墓葬(指长方形竖穴土坑墓,下同)52座、瓮棺葬15座,石家河文化早期墓葬43座、瓮棺葬23座。前一时期的墓葬分布虽不集中,但大多位于发掘区的西北部,墓向均为东北—西南向,只有少数几座分布在南部,墓向多为东西向,也许还分为不同的葬区。后一时期的墓葬则大多分布在发掘区的南部,只有少数几座分布在西北部,多数墓葬的墓向仍为东北—西南向,也有少数为东西、南北乃至西北—东南向。这里显然应当是一处连续下葬的墓地,下葬的次序有从北向南发展的趋势,但这个墓地以西显然还有墓葬没有被揭露③。

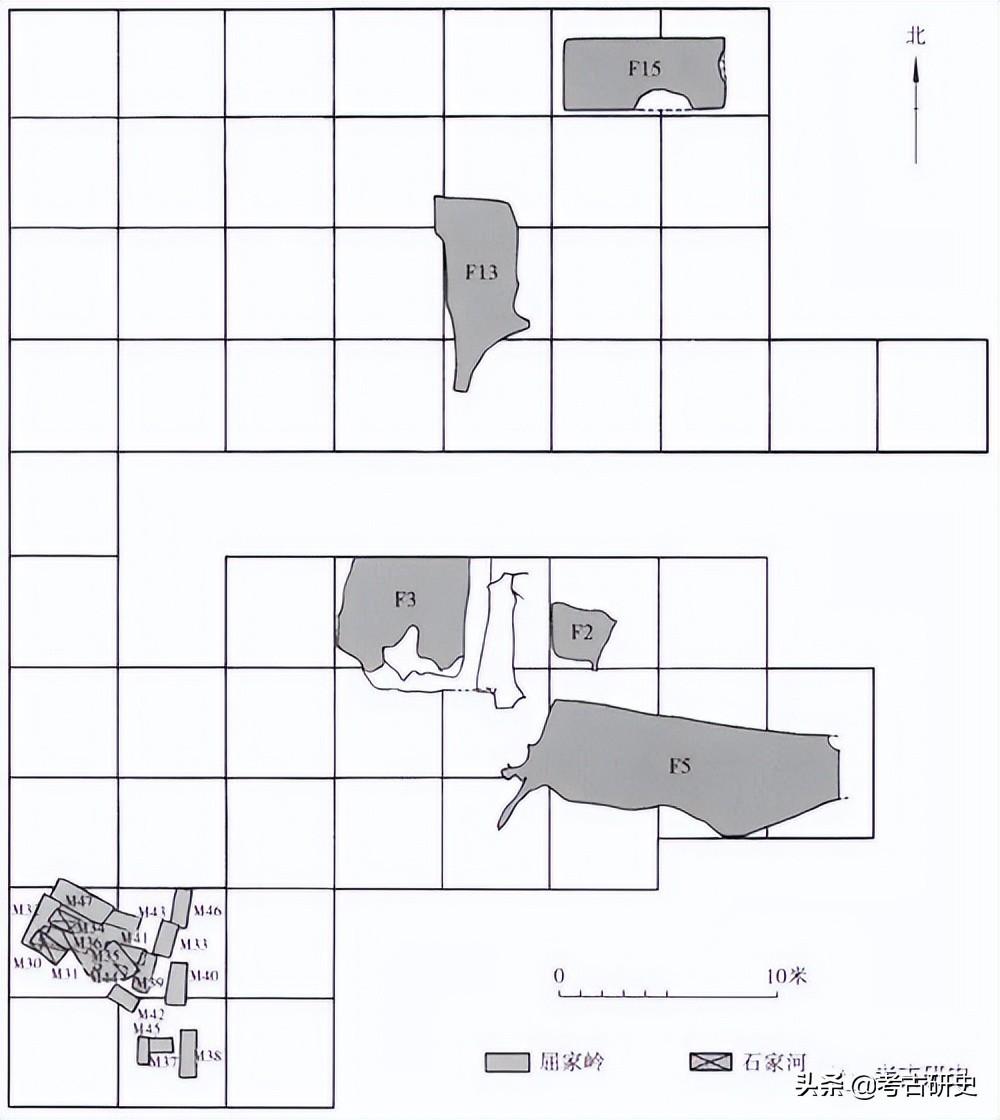

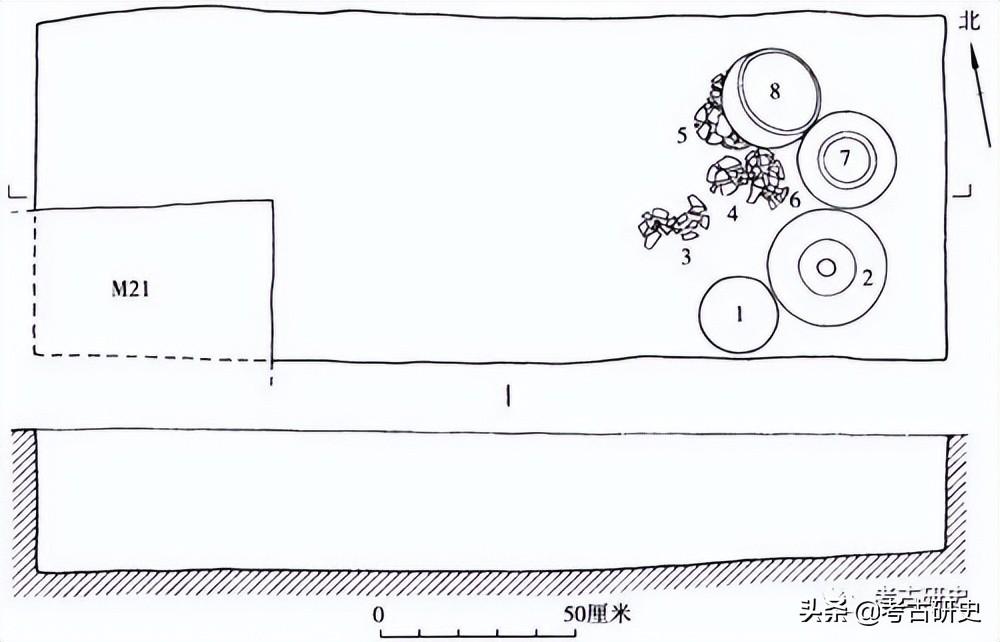

肖家屋脊发掘面积6710平方米,清理了屈家岭文化晚期墓葬37座、瓮棺葬5座,石家河文化早期墓葬23座、瓮棺葬9座(此外还有石家河文化晚期瓮棺葬77座,本文不予讨论)④。多数墓葬集中分布于相对分开的三片墓地,每片墓地的规模只有十几到二十几座墓葬,都各有这两个时期的墓葬。这样的墓地就分布在居住房屋的旁边。如东南一片墓地就在由F15、F13、F3、F2、F5几座房屋组成的“凹”字形院落外的西南角。可知这样的墓地是这样一处院落中的居民葬地(图一)。这样的院落加小型墓地的结构应当是一个家族生死场所的展现⑤。

邓家湾和肖家屋脊墓地两个时期的葬式基本一样,大多为竖穴土坑墓。土坑墓均为长方形,长度大多为2米左右,少数有脚坑或二层台,有二层台的应当都有木质葬具(木棺),一般是比较大型的墓葬。可分辨的死者葬式大都是仰身直肢单人一次葬。瓮棺葬主要是儿童的葬法,以对扣的釜、罐、瓮为葬具。邓家湾墓地人体头向相对更为一致,一般都朝东北,但也有少数向东。肖家屋脊屈家岭文化晚期墓葬的头向则多朝北,也有向西或向东的,石家河文化早期墓葬的头向则以朝东的为多,而在三片墓地中,每片墓地同一时期墓葬的头向是一致的。这说明当时的墓地内部有基本统一的规划,而不同墓地之间则并不强求一律。

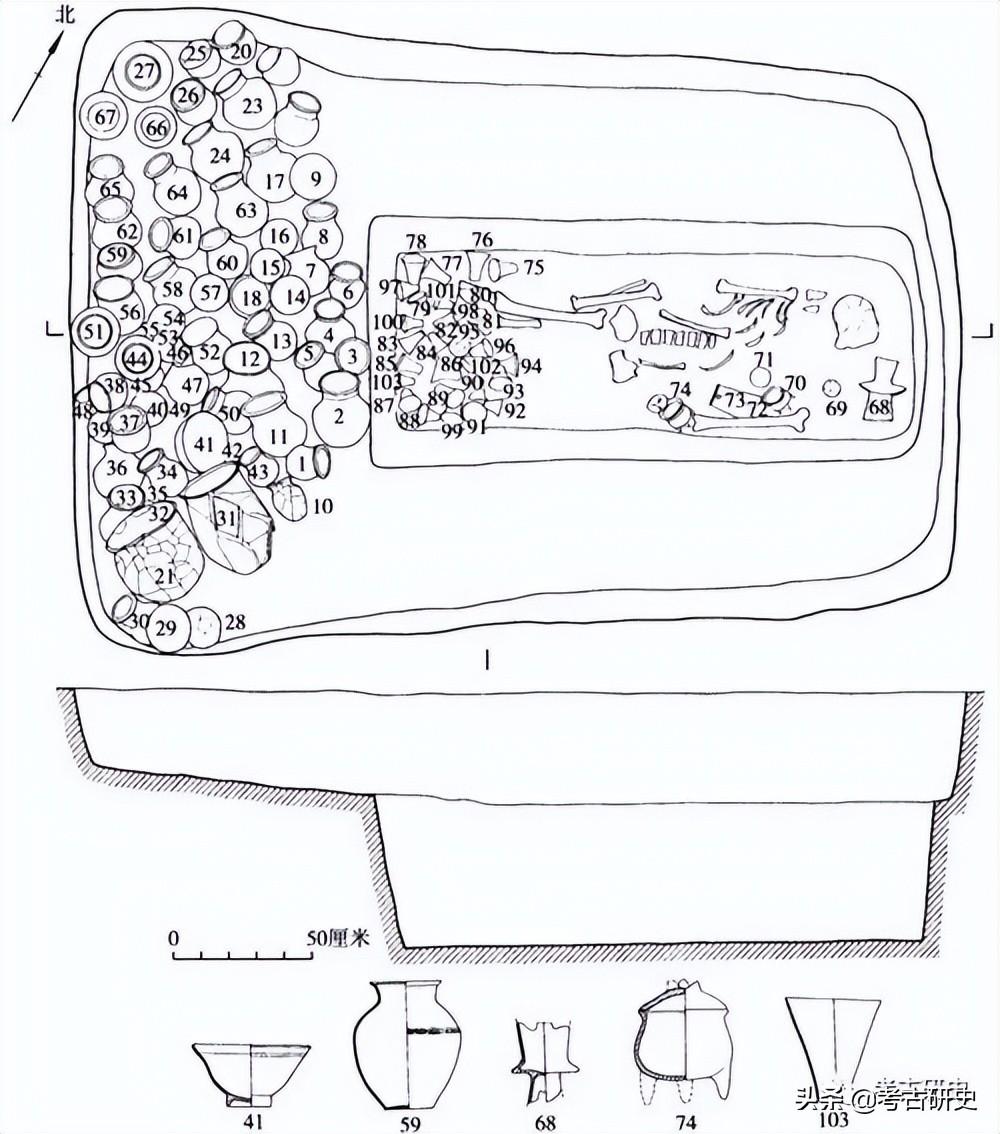

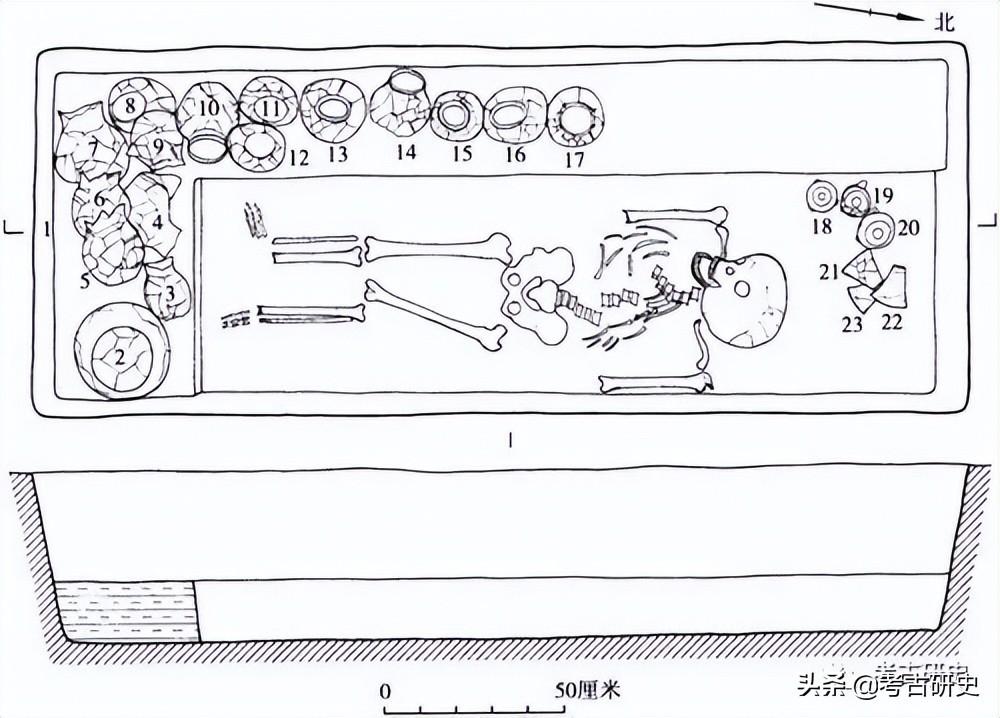

邓家湾墓地屈家岭文化晚期的墓葬中所见随葬品皆为陶容器,共计300件。石家河文化早期墓葬共有随葬品429件,除1件残陶器、3件陶纺轮、5件猪下颌和1件石锛外,其余都是陶容器。随葬猪下颌(M10、M37、M105)和陶纺轮(M32、M36、M50)的墓葬有的没有其他随葬品,有的虽有其他随葬品,但也不是很丰富。最大墓M32长2.35、宽1.9米,有二层台,随葬51件器物中有50件为陶器、1件为石锛。肖家屋脊屈家岭文化晚期墓葬的随葬品也仅见陶容器,共有450件。石家河文化早期墓葬共出土441件(套)随葬品,除4件陶纺轮、2件石器(残凿、钺)外,其余也都是陶容器。随葬石凿(M48)和陶纺轮(M8、M48)的墓葬也都是一般的墓葬。随葬品超过百件的墓有两座,一为M7(103件),在南边一片石家河文化早期墓地的中间,另一为M54(102件),在西北部一片墓地石家河文化早期墓葬的中间,旁边的M59也出土不少器物(58件),看来这两片墓地中石家河文化早期墓葬大致是以这两座墓为中心下葬的。其中M7的墓口长3.22、宽2.35、残深近1米,有二层台和葬具,墓主为男性,随葬品除陶器外只有墓主右上臂处的1件石钺(图二)。从该遗址陶罐(H357∶5)上线刻人物手举石钺的图像来看,石钺应是权力的象征。M54和M59的随葬品均为陶容器。由此可见,在随葬观念上,两片墓地都是以随葬陶容器为主,越是大型的墓葬随葬陶容器就越多。

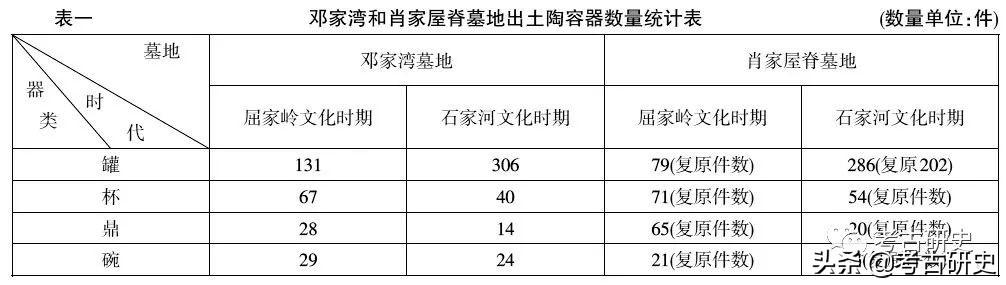

邓家湾两个时期的墓葬中分别有15座和8座墓葬无随葬品,有随葬品的最少仅1件陶容器,最多的分别有43件和50件陶容器。肖家屋脊两个时期土坑墓中分别有4座和6座无随葬品,随葬品最少的有2件陶容器,最多有102件陶容器。两个墓地各时期随葬陶容器的器类有多种,但均以罐(高领罐)、杯(斜腹杯)、鼎(带盖小鼎)和碗为主,其中带盖小鼎很小,应是明器。表一是这4种器物数量的统计。其中数量最多的是高领罐,邓家湾和肖家屋脊墓地随葬高领罐的数量在屈家岭文化晚期接近随葬陶容器总数的50%,在石家河文化时期则为70%上下,其次是斜腹杯,占各时期随葬品总数的10%~20%左右,再次为带盖小鼎和碗。

图一 肖家屋脊院落与墓地

其他种类器物的数量都很少,邓家湾屈家岭文化晚期还有壶形器2、豆4、釜1、盆15、钵3、盂1(壶形器1)件,石家河文化早期还有瓮1、豆1、盆1、钵5、鬶1、簋2、小罐9、壶形器4件;肖家屋脊屈家岭文化晚期还有中口罐1、小罐1件,石家河文化早期还有大口罐1、中口罐1、壶形器1、钵1、豆3(复原件数)、罐形鼎1件。其中数量稍多的盆、钵一类多见于邓家湾,口径多为10厘米,是明器。所谓“小罐”个体都很小,也应为明器,但形态变化很多,是何种器类的明器实际并不清楚,有些近似钵。豆和壶形器应是盛器。其他都只见1件,是偶然在墓葬中出现的。因此,邓家湾和肖家屋脊墓地随葬陶器的葬制中就是以罐(高领罐)、鼎(带盖小鼎)、杯(斜腹杯)和碗为中心,其他偶然出现在随葬品中的器物不是葬仪中必备的。这样的“标准”器物群在肖家屋脊墓葬中看得尤为清楚,除此基本没有其他器物。

图二 肖家屋脊M7平、剖面图及部分随葬器物图

1~20、22~27、29、30、32~40、42、43、45~67.陶高领罐 21.陶大口罐 28、41.陶碗 31.陶中口罐 44.陶钵 68.陶壶形器 69.陶器盖 70~72、74.陶小鼎 73.石钺 75~103.陶斜腹杯

邓家湾的位置在石家河城址的西北角,肖家屋脊则位于城外东南部。两地墓葬的年代基本同时,延续的时间也大致相当。从肖家屋脊墓葬的分布情况看,十几乃至二十几座墓葬构成的墓地,是一个基本居住单元——院落中的居民,也就是一个家族的葬地,由于肖家屋脊在整个石家河聚落中的位置一般,这里的院落和墓地应是整个石家河族群中最普通的族众的生死场所。邓家湾与肖家屋脊墓葬的葬制如墓向、葬式、墓葬结构以及随葬品的种类基本一致,二者之间的差别仅在于随葬品的数量。肖家屋脊墓葬的数量少于邓家湾近一半,但随葬器物的总数却比邓家湾多,特别是肖家屋脊最大的两座墓葬(M7和M54)要比邓家湾最大的墓葬(M32)随葬器物多出一倍。这说明邓家湾墓地虽在城内,但并不比肖家屋脊更重要。也就是说,邓家湾墓地中的族群身份也应是石家河普通族众,只不过他们的居住地很可能位于城内。邓家湾墓地墓葬数量虽多,也很可能同样是由类似肖家屋脊那样的家族墓地构成,只是因为邓家湾所在地点空间狭小,家族墓地之间难以区分而已。

上述两个墓地的完整葬仪虽然已经难以全面复原,但随葬品的组合及不同组合器物的放置程序却有迹可循。邓家湾和肖家屋脊发掘报告已经注意到,上述随葬器物在墓葬中是有基本组合关系的,如邓家湾报告指出屈家岭文化晚期的基本组合有两种,一是鼎、杯的组合,二是罐的组合⑥;肖家屋脊报告则指出墓葬中鼎、杯的摆放位置一般在墓主脚下,较罐、碗的组合更靠近墓主⑦。两个墓地的报告并没有全部发表随葬器物在墓葬中的摆放位置,只有邓家湾屈家岭文化晚期23座、石家河文化早期17座和肖家屋脊屈家岭文化晚期14座、石家河文化早期10座墓葬发表有墓葬平面图。在这些平面图上可以清楚地看到,两处墓地各个时期都有形制不同的墓葬,形制不同的墓葬中随葬器物的摆放位置也有所不同。

邓家湾和肖家屋脊墓葬的墓室结构在屈家岭和石家河文化时期区别不大。按照报告的分类有窄坑、宽坑和有二层台等几种形式。其中邓家湾屈家岭文化14座墓葬有二层台,石家河文化14座墓葬在脚端、一侧或四周有二层台,约占所有竖穴土坑墓的三分之一。肖家屋脊屈家岭文化37座竖穴土坑墓中,4座有二层台,3座脚端还有扩大的器物坑;石家河文化23座土坑墓中,3座有二层台,2座有脚端器物坑。在有二层台的墓葬中大都发现了木板或墓底淤土的迹象,因此发掘报告认为是有葬具也就是木棺的证据,这是很有道理的。但在邓家湾和肖家屋脊也都在没有二层台的墓葬中发现有木棺的迹象,如邓家湾M35和肖家屋脊M55,说明有葬具的墓葬不一定都有或保留有二层台。如果注意到邓家湾和肖家屋脊多数窄坑墓葬的深度都只有10~20厘米,也可以有理由推测墓葬原有的二层台已经被后来破坏掉而无法得知原先的状况。

几乎所有没有随葬品的墓葬都是窄坑墓葬,而有二层台的墓葬随葬器物最多,器物分别置于棺内和二层台上(棺外)。在二层台上放置器物的空间不够大的情况下,有些墓葬还将墓穴放置器物的一端(一般是脚端)稍稍扩大,如邓家湾屈家岭文化晚期M7、M35、M58、M72,石家河文化早期M47;肖家屋脊屈家岭文化晚期M45、M28,石家河文化早期M7等。还有一些墓葬是将脚端放置器物的空间挖得更大而突出于墓坑,像是特意设置的或圆或方的器物坑,这样的墓葬有邓家湾屈家岭文化晚期M26、石家河文化早期M48和肖家屋脊屈家岭文化晚期M56、M57、M67及石家河文化早期M8、M25等。因此可知,在这两处墓地的葬仪中,随葬器物是分两次进行的,两部分器物放置的空间位置一在棺内,可能是在墓穴外就已经放好,随棺木一起进入墓穴;另一在棺外,是在安置好棺后才放置在二层台上或脚端器物坑中的(一般与二层台平齐),个别还放在木棺之上,如肖家屋脊M47、M52。有些墓葬的棺木腐朽后塌陷,致使棺外二层台上的器物落入棺穴中,如邓家湾M32之48、49、50号陶罐,但这样的情况并不多见。

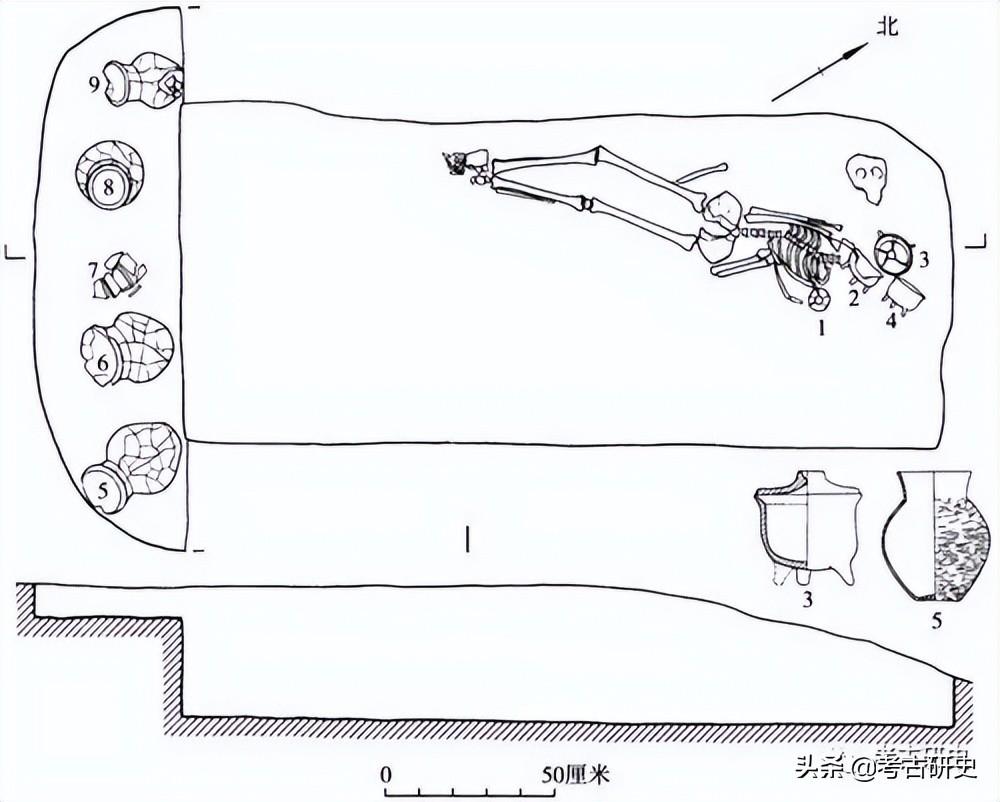

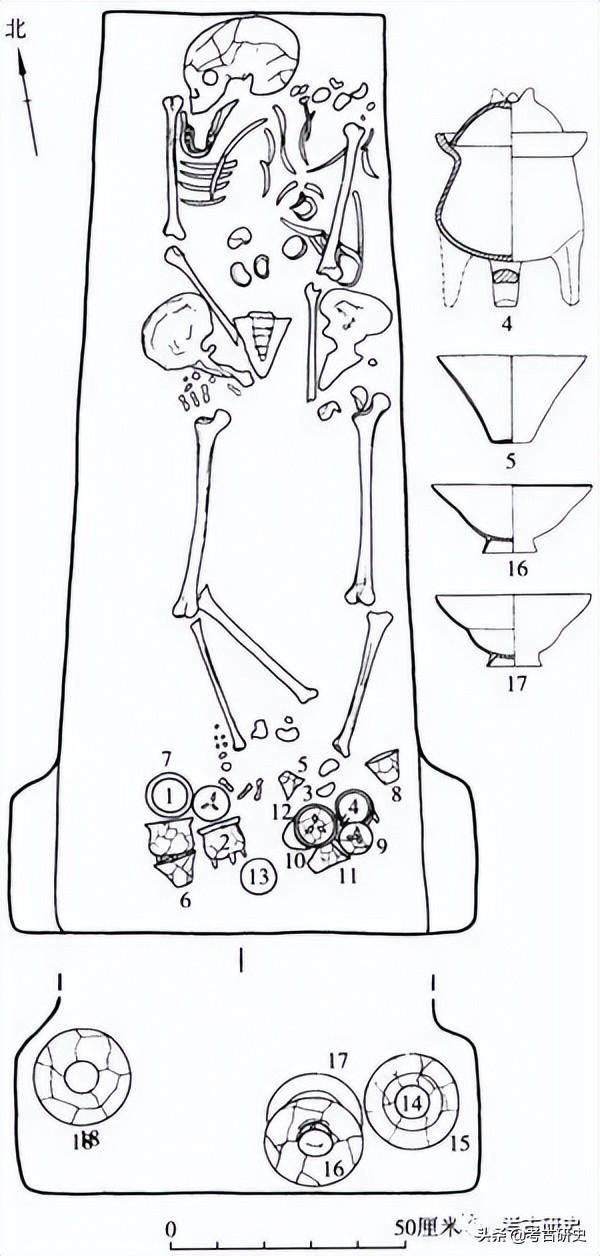

排除邓家湾M32这种情况,就可以发现在棺内和棺外两处放置的器物种类是不同的,在棺内一般都是鼎和杯两种器物,大量高领罐和少量碗只见于二层台上和器物坑内。这在肖家屋脊尤为严格,所有屈家岭和石家河文化时期的有二层台和器物坑的墓葬都是这样的情况,如M11(鼎3、杯3/罐16、碗1;图三)⑧、M29(鼎1、杯2/罐4)、M25(鼎3、杯1/罐5;图四)、M47(鼎4、杯5/罐11、碗4)、M57(鼎4、杯12/罐5、碗5)、M67(鼎4、杯9/罐1、碗4;图五)。个别的变化情况有5例,分别是:棺内只有鼎的墓1座,即M56(鼎3/罐20);棺内没有而只在二层台上有器物的墓3座,为M21(鼎1、罐13)、M28(钵1、罐24)、M52(鼎3、杯4、壶1、碗3、罐9);棺内只有杯的墓1座(M8),棺内有杯5件,器物坑中有一字排开的罐5件和集中堆置的鼎4件、杯25件,在空间上鼎、杯与罐还是分开的。最大的M7随葬品置于棺内足下墓坑底部者有薄胎红陶杯5排29件,置于人骨左上身者有带盖小鼎4件、石钺1件,置于头部左侧者有壶形器1件,置于足端二层台上者有高领罐62件、碗2件及大口罐、中口罐、钵各1件(见图二)。

图三 肖家屋脊M11平、剖面图

1、3~17.陶高领罐 2.陶碗 18~20.陶小鼎 21~23.陶斜腹杯

图四 肖家屋脊M25平、剖面图及部分随葬器物图

1.陶斜腹杯 2~4.陶小鼎 5、6、8、9.陶高领罐 7.陶大口罐

邓家湾报告发表了平面图的有二层台(或脚坑)的墓葬大致也是如此。只是在棺内与鼎、杯放在一起的还多见小罐和盆、钵,罐、碗也均置于二层台或器物坑内。这样的墓葬有M26(鼎1、杯3、小罐2、盆1/碗2、罐22)、M52(鼎1、杯5、盆2、壶1/罐6、盆5)、M54(残罐1、杯2、盖1/碗1、罐8)、M58(盆2、杯1、鼎1、小罐2/盆1、罐29)、M72(鼎1、杯3、小罐3、盆1/罐18)、M47(鼎1/罐20、碗1)、M32(杯1、鼎1/罐41和豆、碗、簋、鬶各1)、M57(杯2、鼎1、小罐2、壶2/碗1、罐10)、M49(鼎1、小罐3、壶1/罐10)、M42(鼎1、杯2、小罐3、小钵3/罐5)、M40(鼎1、杯4、簋1/罐12、碗1)、M17(/罐7)、M48(/罐12、碗1、小罐1)。鼎、杯与罐一起放在二层台上的例外情况有4座,即M19(鼎1、杯1、罐4)、M18(鼎1、杯2、罐27、碗3)、M7(杯5、小罐3/鼎、杯各1及豆2、罐5)、M55(鼎1、罐2、小罐1),但其中M19鼎、杯放在一起,M55鼎在头端、罐在脚端,也未混放。此外,M62只在二层台上出土鼎、钵、碗、杯各1件,M67只在棺内人脚下有鼎、杯、罐各1件和小罐2件。

肖家屋脊报告发表了平面图的没有二层台或器物坑的墓葬,多见仅随葬鼎、杯组合(或只有杯、或还有壶),这样的墓葬有M45(鼎3、杯4)、M53(鼎4、杯4)、M62(鼎4、杯20)、M71(鼎4、杯8、壶1)、M60(杯6)、M64(鼎2、杯3)。只随葬罐的墓葬只有M54,有102件,其中头顶置高领罐1件、足下放高领罐和大口罐各1件、身体右侧分三层放高领罐99件。鼎、杯组合与罐同出的墓葬有两座,M22出土的2件鼎、1件杯置于墓坑中部偏东,4件高领罐放在墓坑东端上部(图六),可见鼎、杯放在坑底,回填墓坑至一半时才放高领罐。M58墓主头上放鼎、杯、壶各1件,脚端有两组器物,其中鼎3件、杯16件集中贴近脚部,高领罐3件、钵1件一组靠外放置。这座墓的墓坑比其他墓葬要长,显然是故意预留了在脚下多放置器物的空间,头顶一套鼎、杯、壶应当也是特定的组合,脚下高领罐和钵分开放置,同M22一样,实际上也与有二层台的墓葬分别放置两套器物的情况没有区别。

图五 肖家屋脊M67平面图(上)、坑口足端平面图(下)及部分随葬器物图

1~4.陶小鼎 5~13.陶斜腹杯 14~17.陶碗 18.陶高领罐

邓家湾报告发表了平面图的没有二层台的墓葬情况与肖家屋脊差不多,多见鼎、杯组合,或者还有小罐、壶等,这样的墓葬有M25(鼎1、杯1、小罐3)、M39(鼎1、杯6)、M70(鼎2、杯1、小罐1、盂1)、M84(鼎1、碗1)、M88(杯2、壶1)、M94(杯3)、M1(鼎1、小罐1、杯10)、M14(鼎1、杯1)、M15(鼎1、杯1)、M23(杯14、钵2)、M36(杯1、纺轮1)。只有高领罐和碗组合的墓葬有4座,为M3(罐8)、M35(罐8、碗1)、M27(罐5、碗3)、M91(罐23、碗3)。两种组合同出的墓葬有2座,为M46(鼎1、碗1、罐3)、M77(杯1、盖1、罐23)。

以上引述邓家湾和肖家屋脊报告已经发表具体器物摆放位置的墓葬资料,目的在于试图恢复两处墓地随葬器物的仪式过程并借此揭示这一过程所表现出的丧葬观念。肖家屋脊特别强调在棺内外放置两套不同的器物,在可能没有棺的墓葬中也可以清晰地看到,这样的两组器物被放在了不同的位置,或者说是在不同的下葬程序中被分别放置,因此可知这两组器物的象征意义是不同的。鼎、杯(有时还有壶)是一套,放在棺内;罐(有时还有碗)是另一套,放在棺外或出自填土中。肖家屋脊最大的墓葬M7随葬有石钺,墓主是有身份地位的人物,代表了葬仪的高端,应当有最完整的程式。其棺内有鼎、杯、壶组合,应是完整的一套,其他墓葬棺内的鼎、杯组合是其简化形式,这一组合显然是当时的饮食器具,代表了葬仪中以饮食为中心的观念,而这套器物在M7中随葬了很多件,或许呈现的是墓主有能力提供的宴享规模。

棺外放置大量高领罐(有时还有少量碗)的葬仪显然是在盖棺之后,代表了葬仪中的另一类观念。陶罐是储藏用具,在墓葬中有些高领罐上覆盖有碗,如M11(见图三)、M57,说明陶罐内可能盛有东西,大量使用陶罐也许是为了随葬陶罐中可能已经朽烂了的粮食一类东西,而不仅仅是随葬陶罐。还要加以注意的是,两处墓地中都有不少高领罐个体比较小且制作粗糙,应当是明器。也就是说,随葬大量明器高领罐乃是一种象征,表示的只能是对财富大量拥有的渴求。此外,这套器物中有些碗是对扣在一起的,如M67中有两对(见图五),这种现象也多见于邓家湾“祭祀”遗迹中⑨,不能排除碗内也盛装有东西。从大量没有随葬高领罐及没有棺木的墓葬也随葬了鼎、杯组合的情况看,以饮食为中心的葬仪是普世性的,是大家都希望在死后保有的。而在棺内随葬了鼎、杯组合之后,再在棺外随葬大量高领罐和碗的葬仪,则越是在大型墓葬中表现得越充分,显然是财富的显示。肖家屋脊大墓之一M54中甚至只在棺外随葬罐这一种器物,并有102件之多,说明后一种葬仪已经成为社群高端特别要强调的观念。

图六 肖家屋脊M22平、剖面图

1、2、7、8.陶高领罐 3、5、6.陶小鼎 4.陶斜腹杯

与肖家屋脊相比,邓家湾墓地随葬品的葬仪中还有些小的区别,如棺内除随葬鼎、杯外,还常见小罐,也有鼎、杯的组合与罐、碗组合在墓中放在一起的少数例子,但多数墓葬的葬仪同肖家屋脊是一样的。而邓家湾最大的墓葬M32只随葬51件陶器和1件石锛,说明邓家湾没有肖家屋脊族群那样富有,葬制也不是那么严格。同时也说明即便同样都是在石家河遗址中的不同族群,也有经济实力上的差别。像肖家屋脊那样的家族墓地的葬制以显示财富为葬仪的重点,说明当时家族这样一个最小的社会族群已经是拥有很大程度独立地位的经济实体了。

葬俗及葬俗所表现的观念需要区分地域、群体和阶层来看待。

与邓家湾和肖家屋脊墓地葬仪一样的例子还出现于天门笑城和荆门叉堰冲。其中天门笑城是一处屈家岭文化晚期至石家河文化早期、面积接近10万平方米的城址,比石家河城要小很多,在城墙上清理的两座石家河文化墓葬都是竖穴土坑墓,M4中间随葬高领罐8件、中口罐1件、碗2件,M5一侧至少随葬高领罐7件⑩。荆门叉堰冲是一处小型遗址,这里发掘的M5随葬陶器66件,其中豆、杯各2件和鬶1件放置在头端二层台上,圈足盘、碗、缸各1件放置在脚端二层台上,其余58件均为罐,放置在两侧二层台上;M4随葬44件器物中除瓮、杯各1件外,其余都是罐(11)。这两处遗址连同石家河都位于江汉平原北部地区大洪山南麓屈家岭—石家河文化分布的核心位置。

这个区域以北的汉水中游地区也是屈家岭—石家河文化的分布区域,在郧县青龙泉、淅川黄楝树和下王岗、房县七里河、宜城老鸹仓、随州西花园等遗址都发现屈家岭文化晚期至石家河文化早期墓地。其中淅川黄楝树遗址(12)面积约14万平方米,发掘一座屈家岭文化晚期“凹”字形院落,院落周围发现有49座墓葬,其中18座集中分布于院外东北角,皆为竖穴土坑墓,21座有瓮棺葬具,3座是长方形竖穴土坑墓与瓮棺葬的合葬墓,其余皆为单人墓,仰身直肢葬,个别有瓮棺腰坑。大多数墓葬没有随葬品,有随葬品者最多不超过4件。在青龙泉发掘屈家岭文化晚期土坑墓6座、瓮棺葬7座和石家河文化早期土坑墓26座、瓮棺葬7座,土坑墓不少带腰坑,腰坑中附葬儿童瓮棺,随葬品都很少,比较丰富的M14出土玉笄2件及陶盖、碗、澄滤器、罐、瓮各1件(13)。在房县七里河发掘石家河文化早期墓葬31座(含报告所称三房湾文化),大多为单人墓,二次葬多见,还有6座是多人合葬墓。随葬品多为猪下颌骨,随葬器物少见,早期只有红陶杯,偏晚阶段的M8随葬石斧1件及猪上、下颌骨各1件,有腰坑,内有陶钵1件、罐2件(14)。在随州西花园(15)发掘屈家岭文化晚期墓葬2座、石家河文化早期墓葬1座、瓮棺葬8座和石家河文化中期墓葬30座、瓮棺葬1座,大多无随葬品,仅M26、M5和M24分别出土石锛、小罐各1件及半头猪。在位于襄樊谷地的宜城曹家楼遗址(16)和老鸹仓遗址(17)分别清理了8座屈家岭文化晚期和2座石家河文化早期墓葬,有二次葬,也有一次葬,多无随葬品。在偏北的汉水谷地虽然也是儿童瓮棺葬与土坑墓葬在一处,但还多见瓮棺附葬在土坑墓的腰坑中的例子。襄樊谷地与随枣走廊墓葬则大多没有随葬品,葬俗均与江汉平原北部大不相同。

在江汉平原西南洞庭湖地区的安乡划城岗、澧县城头山和石首走马岭发现有屈家岭文化晚期至石家河文化早期阶段墓葬。其中城头山屈家岭文化墓地分布在同时期城内中部稍偏北处,已经发掘墓葬400多座,其中的三期(相当于本文所说屈家岭文化晚期)墓葬329座,但土坑墓只有100座(其余为瓮棺葬)。所有墓葬都有随葬品,从1件至上百件不等,其中除少量石器和陶纺轮外,其余大多为陶容器。从报告全部发表的其中8座墓葬的情况看,随葬品的摆放位置难以分辨出规律。随葬器物最多的M425墓坑长2、宽0.83米,103件随葬品布满全坑,有陶豆29、壶12、鼎15、罐10、盂1、盖30、甑3、杯1、纺轮1件及石锛1件(图七)。M473随葬器物分两层放置,下层有陶罐5、壶6、豆5、碗2、盖3、鼎3、甑1、纺轮2件,上层有罐7、豆3、盖3、壶2件。城头山还有石家河文化时期土坑墓5座(另有瓮棺葬12座),其中M214随葬鼎2、釜2、盘1、缸2件,M213随葬罐、瓮各1件,M710和M796各随葬鼎1件、罐1件(18)。这处墓地与邓家湾墓地类似,都位于城内,但似乎并不是高等级族群的葬地,大墓随葬品中以鼎、豆、壶随葬数量最多,展示的是宴饮之俗。

在划城岗清理了屈家岭文化晚期(报告称为中二期)墓葬5座,随葬品每墓3~6件,有瓮、杯等,其中M33随葬豆2、高圈足杯2、钵1件;石家河文化早期墓葬16座(报告称为晚期),随葬品每墓1~6件不等,有杯、壶、盘、鼎、鬶、瓶等,其中M64随葬杯2、盖2件(19)。在走马岭发掘清理了墓葬19座,集中分布在房屋居住区的南北两片墓地中。这些墓葬多数有二层台和木质葬具,葬式是二次葬。随葬品最多的有30件,少的也有10件左右,发表的3座墓葬随葬品都放置在棺内,其中随葬器物较多的第四期墓葬M9随葬有豆8、壶3、罐2、杯3、小罐1、碗1、盂1、盖1件,这里的第四期墓葬相当于屈家岭文化晚期(20)。走马岭墓地与肖家屋脊类似,规模像是小型的家族葬地,墓葬虽然也多见二层台,表明有木质葬具,但随葬品均在棺内,并没有显示财富的葬仪。显然洞庭湖地区的葬制特别是随葬器物的葬仪也是与江汉平原北部地区很不相同。

图七 城头山M425平、剖面图

1、13、21、22、25、26、31、60、71、78、80、91.陶壶 2~4、7、15~18、27、32、33、37、42~44、54、55、63、66、73、87~90、93、94、97、100、102、103.陶器盖 5、8~12、14、19、20、23、28、30、46、47、53、56~59、61、62、64、67、72、81、83、85、86、95.陶豆 6、24、34、39、52、79、98.陶罐 29、35、36、45、48、49、65、68、69、74~77、99、101.陶鼎 38、50、51.陶甑 40、41、70.陶小罐 82.陶杯 84.陶盂形器 92.陶纺轮 96.石锛

江汉平原北部地区屈家岭文化早期墓地发现于武昌放鹰台(21)、孝感吴家坟(22)、安陆余家岗等遗址(23),其中在放鹰台墓地发掘竖穴土坑墓60座,人骨不存,随葬品最少仅1件,最多的65WFM16随葬17件,分别为陶鼎1、罐2、壶3、杯3、豆2、簋1、盖2件及石钺1、锛2件。在余家岗发掘墓葬11座,只有M1手臂上有陶环,M3随葬品放置在仰身直肢人体之上,有陶鼎、碗、盆、罐各1件,其他墓葬没有随葬品。在吴家坟发掘墓葬3座,其中M23随葬陶鼎2、壶1、豆1、碟1件,其他不明。这样的葬制显然是继承了大溪文化晚期油子岭类型(或称油子岭文化)的埋葬传统,而实际上放鹰台墓地正是从油子岭类型一直延续下来的。类似的情况在洞庭湖地区相当多见,如城头山、华容车轱山(24)、澧县宋家台(25)、怀化高坎垄(26)等遗址,都有从油子岭文化时期至屈家岭文化早期的墓葬。这些墓地的葬制均与城头山墓地十分类似。而所谓大溪文化晚期油子岭类型或油子岭文化与屈家岭文化早期也是很难截然划分的(27)。

从上述屈家岭文化晚期至石家河文化早期各个区域的葬制比较以及与这些区域中屈家岭文化早期的葬制比较来看,江汉平原北部以石家河的邓家湾和肖家屋脊墓地为代表的葬仪显然是在屈家岭文化晚期才开始出现的,这种葬仪目前只发现于这一地区。江汉平原以南的洞庭湖地区屈家岭文化晚期至石家河文化早期则是直接继承了油子岭—屈家岭文化早期的葬制,没有发生江汉平原北部地区那样的葬仪变化,而汉水中游地区另有当地自身的特色。

在石家河聚落兴盛时期也就是屈家岭文化晚期至石家河文化早期,位于石家河城西北角的邓家湾和东南城外的肖家屋脊一直存在家族墓地,两处墓地表现出相当一致的葬俗并从多方面反映出了当时的丧葬观念。如有不同层次的群体聚族而葬的区别、儿童以瓮棺为葬具与成人埋在同一墓地、以随葬石钺为某种权力的象征、以随葬饮食器具为中心意图将现世生活带入地下等等。这些观念也同时见于屈家岭—石家河文化时期其他地区的墓地。但在这两处墓地葬仪中可以分辨出来的另一葬制,即在墓葬中或特意开辟或划分出空间或在葬埋顺序上刻意加以区分以埋藏大量高领罐,以及由此宣示财富、显示威望的观念,却只发现于石家河、笑城和叉堰冲遗址所在的江汉平原北部地区,而在屈家岭—石家河文化广泛分布的汉水中游地区和洞庭湖平原均未见到。从在石家河遗址揭露的邓家湾和肖家屋脊墓地以及笑城和叉堰冲墓地的规模来看,这一葬俗反映的无疑是当时各自社群的普通族众中广泛存在的观念。而且从屈家岭文化晚期到石家河文化早期在葬仪中用罐的数量有越来越多的趋势,表明财富是当时普通族众中极力树立威望的群体或个体所极力追求的——如肖家屋脊M7和M54那样的例子。在石家河的葬仪下葬过程中,随葬标志财富的大量罐类的程序是在所有程序的最后,不仅显示这一葬制与前述以饮食为中心的随葬习俗有所区隔,而且很像是在葬制演变过程中后来才出现的附加行为。

对大溪文化晚期(油子岭文化)至屈家岭文化早期葬俗比较的结果表明,大量随葬陶罐的葬制是在屈家岭文化晚期在江汉平原北部新出现的,而洞庭湖地区在屈家岭文化晚期和石家河文化早期则一直延续了此前屈家岭文化早期的葬制。目前资料表明,从大溪文化晚期开始,长江中游的两湖地区人口迅速增长,社会分化开始加剧,在江汉平原北部出现了天门龙嘴(28)、在洞庭湖地区出现了澧县城头山那样的城址,但区域间的社会发展似乎还没有差别。而从屈家岭文化晚期开始,两湖地区文化和社会发展的中心则集中出现在了江汉平原北部的山麓地区,石家河以及一系列数十上百万平方米的大型城址和聚落都位于这一地区,最大型的聚落如石家河、屈家岭、陶家湖、门板湾之间的距离为15~20公里,最小的城址之间的距离只有2公里左右,指示出当时高度繁荣的区域社会形态或许还有紧张的社群关系都已经超过了屈家岭—石家河文化分布的其他地区。石家河聚落兴盛时期的葬仪中新出现并极力表达的以财富增强威望的观念,正与这个地区不同族群间相互竞争日趋激烈从而不断出现新的社会联合体的社会发展进程互为表里。在中国新石器时代各个时期的葬仪中,普通族众如此大肆宣示财富的丧葬观念也属首例。

①北京大学考古系、湖北省文物考古研究所、荆州地区博物馆石家河考古队:《石家河遗址调查报告》,见《南方民族考古》第五辑,1992年。

②本文引入屈家岭—石家河文化这样的概念,以强调这两者之间在文化、聚落和社会意义上的不可分割性并方便行文。

③湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系、湖北省荆州博物馆石家河考古队:《邓家湾》第28~33、137~141页,文物出版社,2003年。

④湖北省荆州博物馆、北京大学考古学系、湖北省文物考古研究所石家河考古队:《天门石家河考古发掘报告之一——肖家屋脊》(上)第56~76、272~296页,文物出版社,1999年。

⑤张弛:《长江中下游地区史前聚落研究》第148~155页,文物出版社,2003年。

⑥同③,第84页。

⑦同④,第63页。

⑧鼎3、杯3/罐16、碗1,以“/”区分棺内外,意为棺内出土鼎3件、杯3件,棺外出土罐16件、碗1件,下同。

⑨同③,第137~139页。

⑩湖北省文物考古研究所、天门市博物馆:《湖北天门笑城城址发掘报告》,《考古学报》2007年第4期。

(11)湖北省文物考古研究所:《荆门团林叉堰冲遗址发掘简报》,《江汉考古》2001年第3期;《荆门叉堰冲新石器时代遗址第二次发掘简报》,《江汉考古》2006年第1期。

(12)长江流域规划办公室考古队河南分队:《河南淅川黄楝树遗址发掘报告》,《华夏考古》1990年第3期。

(13)中国社会科学院考古研究所:《青龙泉与大寺》第34~42页,科学出版社,1991年。

(14)湖北省文物考古研究所:《房县七里河》第60~195页,文物出版社,2008年。

(15)武汉大学历史系考古教研室:《西花园与庙台子》第11、39、65页,武汉大学出版社,1993年。

(16)武汉大学历史系考古教研室等:《湖北宜城曹家楼新石器时代遗址》,《考古学报》1988年第1期。

(17)湖北省文物考古研究所、宜城市博物馆:《湖北宜城老鸹仓遗址试掘报告》,《江汉考古》2003年第1期。

(18)湖南省文物考古研究所:《澧县城头山——新石器时代遗址发掘报告》(上)第284~335页,文物出版社,2007年。

(19)湖南省博物馆:《安乡划城岗新石器时代遗址》,《考古学报》1983年第4期。

(20)荆州市博物馆等:《湖北石首市走马岭新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1998年第4期。

(21)湖北省文物考古研究所:《武昌放鹰台》第18~75页,文物出版社,2003年。

(22)孝感市博物馆:《湖北孝感吴家坟遗址发掘》,《考古学报》1998年第3期。

(23)湖北省文物考古研究所、孝感市博物馆、安陆市博物馆:《湖北省安陆市余家岗遗址发掘简报》,见《湖北考古报告集》,江汉考古编辑部,2008年。

(24)湖南省岳阳地区文物工作队:《华容车轱山新石器时代遗址第一次发掘简报》,见《湖南考古辑刊》第3辑,岳麓书社,1986年。

(25)湖南省文物考古研究所:《湖南澧县宋家台新石器时代遗址》,见《湖南考古辑刊》第7辑,求索杂志社,1999年。

(26)湖南省文物考古研究所等:《怀化高坎垅新石器时代遗址》,《考古学报》1992年第3期。

(27)郭伟民:《新石器时代澧阳平原与汉东地区的文化与社会》第57~87页,文物出版社,2010年。

(28)湖北省文物考古研究所:《湖北省天门市龙嘴遗址2005年发掘简报》,《江汉考古》2008年第4期。

来源:《考古》

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000