林沄:“商—周考古界标”平议

早在1999年国庆前夕,我有幸参加了在北京召开的“夏商周断代工程成果学术报告会”,当时,断代工程已获得一系列重大进展,因此请了200多位有关专家,对工程已取得的学术成果展开研讨,提出修改意见。记得中国社会科学院考古研究所的徐良高在大会上就商周考古界标问题作了长时间的报告,据称,1997年沣西发掘的97SCMT1这一探方中一组有叠压打破关系的单位所提供的碳十四测年,对确定武王克商的具体年份有重要意义。我对这种提法当时就有很大的疑问。在分组讨论的时候,提出:一个探方中的可辨认的层位区别,是因为堆积成分的质、色等差异造成的,像武王克商这种政治事件,和居址中堆积成分的改变并无必然的联系。所以确指T1中H18的堆积就是武王克商之前形成的,T1④的堆积就是武王克商之后形成的,是无从证明而十分滑稽可笑的。把这两种堆积中出土标本的碳十四年代作为推定武王克商年代的依据,是根本没有说服力的。不过考虑到考古界目前在区分武王克商以前的先周文化遗存和武王克商以后的早期周文化遗存方面,已经有了基本一致的共识,我也不反对把H18这样含典型的先周文化遗存的堆积中测得的碳十四数据,和T1④这样的含早期周文化遗存的堆积中测得的碳十四数据,作为我们从其他途径(如文献考证或天象记录推算)所获得的武王克商年份的比较参考数据。但是,这些数据显然只能作为第二位的旁证,而决不能作为讨论武王克商年代的主证。

我对我在会上发表的这番意见是认真负责的,因为这反映了我对田野考古中所获年代学数据的一个基本看法,所以在会议结束后临走之际,我还到会务组专门打听,我的这一意见有没有在分组的汇报材料中反映出来。因为没有找到,还在工作人员指点下就此问题专门填了一张意见表。后来回到长春,看到《中国文物报》1999年10月6日头版上发表的对此次会议的报道,其中对会上谈论的所谓“考古界标”问题,只提到了“许多专家认为,郑州商城和偃师商城的始建年代,均可作为夏商分界的界标”,而没有提到沣西97SCMTl中H18和T1④这组层位关系可以作为商周的考古界标,只是说“武王克商年即商周分界年代,也有了具体方案”[1],便以为自己的意见起了一点作用。

但是,到了2000年11月《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)》(以下简称《简本》)出版,在“推求克商年的技术路线”一节中,我们看到的竟然是“夏商周断代工程推求克商年的主要途径,一是通过关键性考古遗址的14C测年、甲骨文日月食以及文献记载的综合研究,缩小武王克商年的范围;二是在以上范围内,通过金文的排谱和对武王克商的天文学推算,寻找克商的可能年代,最后加以整合,选定最佳年代”[2](P39)。这样,“关键性考古遗址的14C测年”,成了首先“缩小武王克商年的范围”的第一依据,成了推求克商年的出发点了。而能缩小武王克商年范围的“关键性考古遗址的14C测年”中的头一项,就是“沣西H18的发现及测年”。《简本》声称:“作为先周文化晚期,即商代末期典型单位的H18和作为灭商后西周初期文化典型单位的T1第四层,为从考古学上划分商周界限,提供了理想的地层依据,武王克商之年应该包含在这一年代范围内。”[2](P41)由此可见,我在会上提的意见完全是白提了。

2002年4月13日在美国芝加哥大学举行的有关夏商周断代工程的讨论会上,蒋祖棣宣读了题为《西周年代研究之疑问——对夏商周断代工程方法论的批评》(以下简称《疑问》)的论文。该文从古代文献、古代天文、纪日金文和金文历谱、碳十四测年诸方面都对断代工程的方法提出了质疑,但重点是在对徐良高发掘的沣西97SCMT1中H18和T1④为代表的“商—周考古界标”提出了尖锐的批评。参加这次讨论的中方学者有仇士华、张培瑜、张长寿三人,张长寿先生后来追述说:“我表示我不宜代他人(按:指徐良高)回答这些问题,但可以就商周界标问题和蒋祖棣进行讨论”[3]。由于蒋文在2002年9月出版的《宿白先生八秩华诞纪念文集》中才正式刊出(实际此书到2003年才发行)[4],而对会上的讨论,先有张立东《面对面的对话——“夏商周断代工程”的美国之旅》[5],后有苏辉《美国之行答问——关于“夏商周断代工程”》,作了互有矛盾的报道,没有参加会议的人实在一时不得其详。但是徐良高很快就在《中国文物报》发表了《西周年代研究之疑问辩难》一文[6](以下简称《辩难》),对蒋祖棣的《疑问》批评“商—周考古界标”的有关各点一一批驳,次年蒋祖棣在《考古与文物》上又发表了《西周年代研究之疑问难辩》[7](以下简称《难辩》),对徐良高《辩难》一文又逐点批驳,今年徐良高也在《考古与文物》发表《周·崇·断代·文献》[8]再对《难辩》进行反驳。通过这些反复驳难的文章,可以使大家比较清楚蒋、徐二位争论的实质所在。不过,拜读蒋、徐二位的论文,感到颇多意气之辞,有时因为什么论点都要针锋相对,反而冲淡了主要的问题。

总的说来,这次蒋、徐二位的辩论是很有意义的,因为真理越辩越明嘛。今年徐良高的《周·崇·断代·文献》发表,又促使我再次全面回顾这一争论,想用平心而论的态度,谈谈我对所谓,“商—周考古界标”的看法。

一

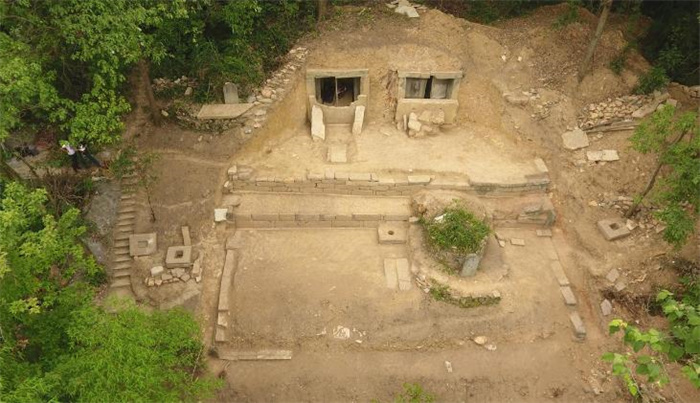

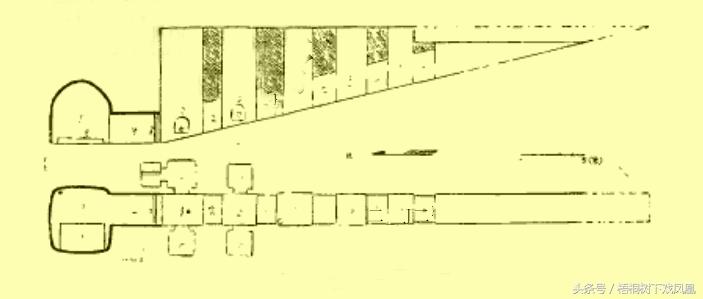

回顾对沣西97SCMT1中那组地层关系的认识,初期的报道和后来《简本》中的说法是有些差别的。这组地层关系是1997年春发掘的,“工程于1997年10月在西安召开的‘先周文化研讨会’上,专家们一致认为沣西H18是周文王周武王时期的遗存,对指认先周文化与西周文化的分界具有界标意义,为武王伐纣年代的推定,提供了重要的考古学依据。于是商周分界坐标的建立成为了可能”[9]。对界标问题说得还较含糊。而到1999年6月的报道中已明确指出:“专家认为,其中的T1探方H18的发现很重要,这是周文王与周武王时期的遗存,因为周文王建立丰邑距周武王伐商纣王仅十三年时间,所以通过对H18遗存的碳14测年,便可以为商周分界提供考古学依据。再结合天文学的研究成果,就可能排除44种武王伐纣之年说法中的相当一部分,一个符合历史真相的科学结论有望推出。目前有关H18的样品测年已有了一个初步数据,而天文专家也对武王伐纣时的天象进行推算,所得结论也大致在考古测年所得范围之内。目前工程正对这些数据进行进一步验证,大家对武王伐纣具体年代的推出充满信心。”[10]可见这时界标说已经确立了。而其具体论证则是徐良高在他执笔的《1997年沣西发掘报告》(注:中国社会科学院考古研究所丰镐工作队:《1997年沣西发掘报告》,考古学报,2002年第2期。此报告为徐良高执笔。)中进行的。

其实早在他的发掘报告之前,考古学界已普遍认识到在丰镐地区存在着早于武王克商的先周遗存。邹衡先生在有名的《论先周文化》[11](1979年在中国考古学会成立大会上宣读)一文中已指出沣西张家坡M173和客省庄M12,还有1963年在马王村发现的铜器墓都是“瓦鬲墓第二期”的,和“瓦鬲墓第一期”同属先周文化。属于第二期的第3组和属于第三期的第4组,“绝对年代恰好相当于历史上的商周之际,即商帝辛、周武王、周成王之间”。后来张长寿先生也在整理1967年发掘的张家坡墓葬时提出,M89和原先发掘的张家坡的早期遗址同时,“相当于灭殷以前作邑于丰的时期”[12]。1984年卢连成和陈昶又报道了客省庄的83SCK1和张家坡的83沣毛M1,认为“年代在灭殷以前”[13]。1985年蒋祖棣在丰镐地区进行了两次调查研究,根据所获材料选择16个典型单位作陶器的分期研究,认为属第一期的沣西张家坡H3处于邹衡所分“瓦鬲墓第二期”,亦即先周时期。而属第二期的张家坡H2和沣东花园村西H2,年代定为西周初,认为“上限可能超出西周”[14](P275)。除此以外,根据梁星彭在2002年发表的论文[15]中还提到有1959年马王村H11、1985年张家坡H3、早年发掘的客省庄T32、2B也均可归入先周,总之,在1997以前,丰镐地区发现的先周遗存是很少的,而且除墓葬外几乎没有完整的陶器。

这次在马王村西发掘的H18,共分四层,四层中出土的陶片可以拼兑起来,可见坑内堆积是在不长时间内形成的。而且完整和基本完整的陶器很多,大大丰富了我们对丰镐地区先周文化的认识。

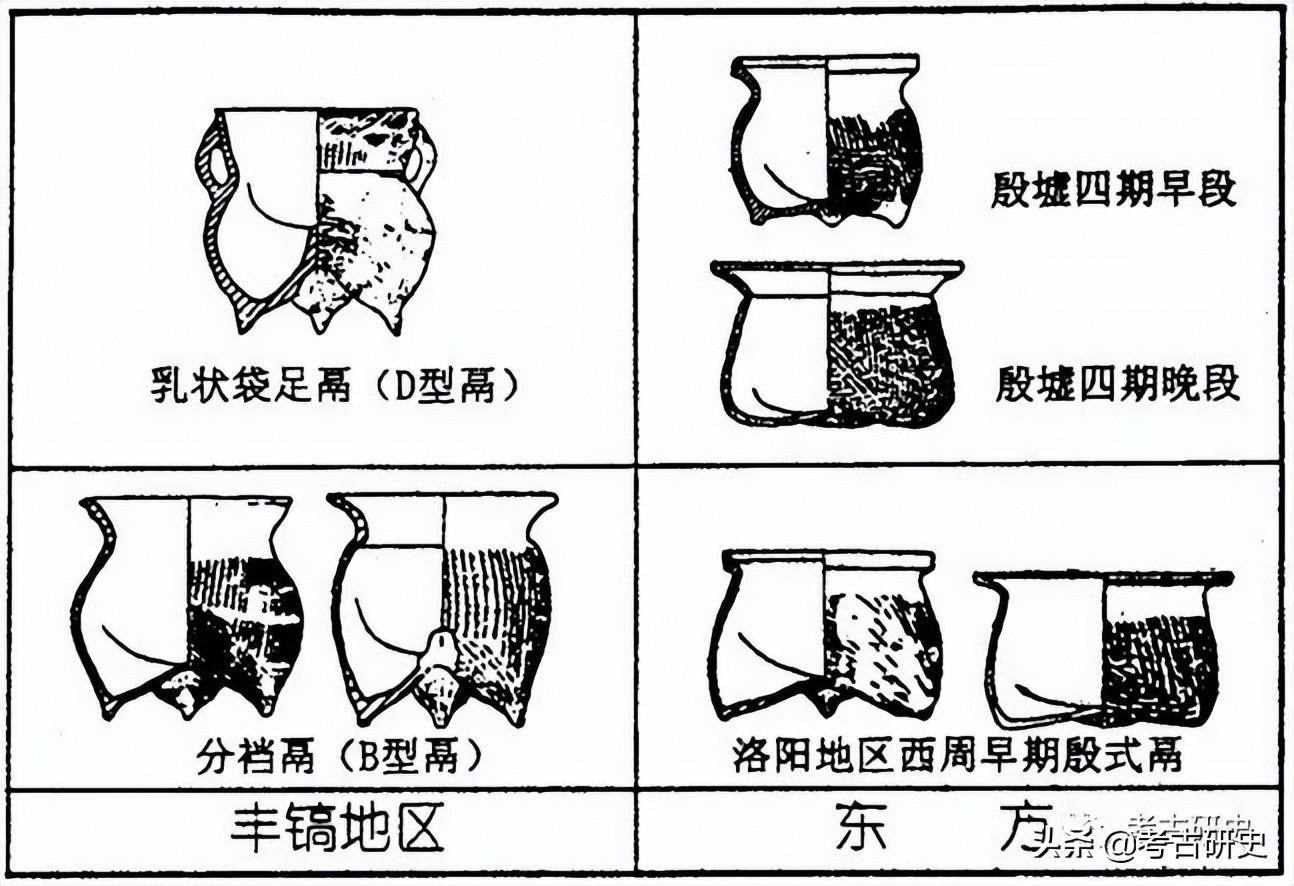

徐良高在《报告》中着意要论证H18所属的第一期的年代为文王迁丰至武王伐纣之间,而第二期则为西周初年武王至成王前期。但这样的目的,实际是无法靠以陶器型式演化和组合改变为依据的分期方法来达到的。他在论证中要把“灭商”和陶器变化挂钩,所以推测:“周人灭商后,尤其是平定武庚叛乱后,对商人采取分而治之的政策,曾迁徙商人到周人的根据地——关中京畿一带”。因此第二、三期便“开始大量出现具有商文化因素的器物,如分裆鬲、殷式簋、豆等”。这里他首先是虚构了一个“第二期以后商文化因素急增”的说法。他所奉为“商文化因素”的分裆鬲,其实根本和商文化没有关系。在邹衡先生《论先周文化》的“瓦鬲墓分期图表”中,丰镐地区的分裆鬲是从斗鸡台的“袋足类”鬲演变来的。而徐良高本人的《报告》中,“沣西地区周文化陶器分期图”里也是把他分的D型“乳状袋足鬲”和他分的B型“分裆鬲”排在同一演变系列的。丰镐地区的这种分档鬲,和洛阳地区西周早期遗址中常见的殷式袋足鬲[16][17],差别是显而易见的(参看图1),似乎除了徐良高之外,没有人认为丰镐地区的这种分裆鬲是商文化因素。如果除去了根本不属商文化因素的分裆鬲,剩下的殷式簋是徐良高所分的第二期开始流行的,而豆则是徐良高所分的第三期才流行的(均见他的《报告》的“沣西地区周文化陶器分期图”)。既然这两种因素不是同时开始流行的,所以只能解释为丰镐地区的原居民逐渐吸收东方的文化成分,而难以证明有成批殷遗民涌进丰镐地区。其实,传世文献中也没有哪一条记载可以证明徐良高所说的“周人灭商后,尤其是平定武庚叛乱后,对商人采取分而治之的政策,曾迁徙商人到周人的根据地——关中京畿一带”。当然,从文献和金文看,在武王克商前后,都曾有商的知识分子投奔周国的记载,如《史记·殷本纪》载:盂津之会后,“殷之太师、少师乃持其祭乐器奔周”。墙盘铭载:“粤武王既翦殷,微史烈祖来见武王,武王则令周公舍寓。”(按:这一支的后代的青铜器窖藏在周原被发现)这和先周文化遗存和西周早期遗存中发现商文化因素是一致的。实际上,邹衡先生在分析先周文化的来源时早已指出:“就东方商文化因素而言,先周文化中的铜器、玉器、腰坑以及部分陶器如矮圈足盂形簋等,应该主要来自殷墟商文化,这是无可置疑的”[18](P265)。邹衡先生当初主要就是根据与先周文化陶器共存的殷墟晚期形式的青铜器来论证其早于西周的。所以,徐良高认为H18中出土的111号鬲口沿和112号鬲足“有殷墟四期陶鬲风格”,也不失为一种可以接受的见解。不过,众所周知,和殷墟晚期的青铜器或陶器作比较,只能判定先周遗存的大体年代,而不能判定其是否一定为武王克商以前。因为,不少考古学家都认为,武王克商并不一定使殷墟一下就荒无人烟,所以殷墟四期的下限完全有可能延到西周初。而这一观点,恰恰是断代工程的《简本》也接受的(《简本》第43页说“殷墟文化第四期的年代有可能延续到西周初”)。这样,我们就可以理解,为什么邹衡先生一方面说“先周文化是指武王克商以前周人的早期文化”[19](P255),而另一方面在谈到先周期的具体年代下限,只笼统地说“第3、4组的绝对年代恰好相当于历史上的商周之际,即商帝辛、周武王、周成王之间”,而不明确说出第3组和第4组是以何年为界限。因为根据和殷墟文化第四期的铜器和西周早期有铭铜器的比较,只能确定第3、4两组所占据的大致时段,而按器物形态循序渐变的观点,可以推断第3组器物的相对年代应早于第4组。这样才得出第3组是先周的论断。在这里,抄录一段邹衡论文的原文,是有好处的:

图1

“第3组墓葬中,马王村墓、高家堡墓和峪泉墓都出有相当于‘殷墟文化第四期’的Ⅱ式盆鼎;又马王村墓、蔡家坡墓都出有相当于‘殷墟文化第四期第6组’的Ⅱ式盆簋;同时,马王村墓、高家堡墓与峪泉墓出的Ⅱ式卣也都是‘殷墟文化第四期’最流行的形制,可见第3组的年代应该接近于‘殷墟文化第四期’的。第4组墓葬则不见或者少见以上器物,说明第4组可能已不在‘殷墟文化第四期’的年代范围之内了。不过,由于第3组高家堡墓又出了与武王时代《大丰簋》(按即天亡簋)相似的Ⅳa式方座簋,也许说明第3组的年代最晚已跨入武王时代。第3、4组中,高家堡墓、张家坡FCI01、FCl78出了相同的Ⅲ式盆鼎,峪泉墓与FCI01、FCI78出了相同的Ⅳ式盆簋,说明这两组在年代上也呈现交错现象,即第4组的年代也可能早到武王之时。看来第二、三期绝对年代的界限也许正交错在武王时代,就是说,第二、三期之间的年代界限正是商代与西周的分水岭,即第二期的年代应该属于商代末期,而第三期的年代已经是西周的开始。”[11](P315)

今天丰镐地区的考古遗存能区分出先周期,就是在邹衡先生这样的论证方法上建立起来的。由此我们也可以理解,为什么邹衡先生指导的蒋祖棣的硕士论文《论丰镐周文化遗址陶器分期》中,把第二期的时间定在西周初年后又提出,“上限可能超出西周”。总之,按这个路子所建立的丰镐地区考古分期,不可能回避先周期和西周初期之间界限的不明确性和年代上可能有的交错性。徐良高据1997年发掘所作的分期,并没有另用新的方法,特别是没有给分期依据增加任何新的青铜器,完全只靠陶器,所以根本无法在绝对年代判定上做出任何突破的。即使我们退一万步赞成他说的武王克商后迁来一大批殷遗民为真实历史,试问这件事到底是在克商后多少年后进行的呢?如果主要是在平定武庚叛乱后,那离武王克商不就更远了吗?而且,我们究竟是以何种商文化因素的出现算作殷遗民迁到丰镐地区的标志呢?是以徐文第一期出现殷墟第四期风格的鬲和青铜器为标志,还是以徐文第二期出现殷式簋,抑或是以徐文第三期出现殷式豆?

总之,徐良高的论证无论如何也无法证明他所分的第一期陶器和第二期陶器是以武王克商为年代界限的。因此,也就无法使人同意应该把T1④叠压在H18上的层位关系作为商周考古界标。他之所以很有信心地坚持他自己也无法用考古学方法证明的“商—周考古界标”说,我想实际上是因为从H18中所获的碳十四测年数据,和断代工程已得出的三种克商年的天文推算结果颇为吻合。平心而论,如果不是在断代工程的背景下,H18的碳十四测年结果,无非就是证实了邹衡先生对先周文化论证的科学性和符合客观实际(凡是看过邹衡先生执笔的《商周考古》[20],都知道该书主张武王克商年以公元前1028年“为胜”。这也是在H18的碳十四测年范围内的)。但是在断代工程的背景下,为了强调考古发掘的重要意义,这一层位关系被不恰当地强调为独立性的证据了。要不然,就根本没有必要产生出武王克商后一大批殷遗民迁到丰镐地区的冥想。

二

蒋祖棣《西周年代研究之疑问》一文第五部分对徐良高建立的“商—周考古界标”进行的批评,在我看来,并没有紧紧抓住徐良高论证第一期和第二期之界限为什么恰恰是武王克商之年这个最核心的问题,作具体的分析。单从理论出发,且旁生枝节。而徐良高的反驳则在这些枝节问题上反复辩难,也往往脱离了讨论“商—周考古界标”的主旨。至于讽嘲挖苦,则是学术讨论的大忌。蒋先说徐“标新立异”,两人便把“标新立异”互相奉送。徐良高先用了一个“夷非所思”,我乍见还以为是排印的错误,后来两人又以这个用错的成语互相嘲弄,才明白两位都不明其典出《易经》而应该是“匪夷所思”。这恐怕在学术史上已经成为“笑柄”了。

我觉得,蒋祖棣在《难辩》中说得很对:“在以地层学、类型学为基础的陶器分期研究中,推定各期绝对年代时都要使用‘大约’、‘略为’、‘大致’等较为宽泛的词,以表示由陶器研究的局限性造成的、对所推出的绝对年代的最终意义上的不确定”。但是,他在《疑问》中批评徐良高在《报告》中的分期断代时,不必要地把话题转到泛泛讨论考古上的“渐序的”和“间隔的”分期,而且把徐良高的分期断代不确切地归纳为:“以地层学、类型学为方法的分期研究中,用陶器作为间隔分期标志并附以明确王世,K文(按即指徐执笔的《报告》)可谓独创”。并挖苦说这是“令西周众百姓在新王登基时对陶器来个彻底的破旧立新”。这其实是越说越跑题了。徐良高的实际错误并不是要陶器分期按王世分开,而是要分到比王世还要小的时段。他的第一期是要把武王在位的年代,分为伐纣前和克商后两段,又要把第二期的下限定在成王在位的半当中。

徐良高对蒋的批评,一开始是想打马虎眼。在《辩难》中用一个打括号的附注,说他在《报告》中“对每期绝对年代推定时,均用词为‘年代约相当于……’,《疑问》一文引用时,均将之删去”。其实,若查《报告》原文,他在推定第三——五期年限时是有“时代约相当于”的话的,而在第一、二期是没有这话的。很明显的道理是,如果真有这样的话,所谓“商周考古界标”就不能成立,他的发掘工作对断代工程的重大意义就不存在了。

其实问题的关键正在此!如果他真的同意在第一、二期的断代上也使用“年代约相当于”之语,那就应该痛痛快快承认考古分期的局限性,H18和T1④的碳十四测年就不能作为讨论武王克商年代的出发点。所以蒋祖棣在《难辩》中很高兴地说:“徐君现在才来加这个小注,只能告诉读者,他的‘商—周考古界标’的年代推断的确是有问题了。”其实蒋祖棣想错了。徐良高并没有真的觉得“有问题了”,而是在《周·崇·断代·文献》一文中继续振振有词地进行反质:

“关于沣西地区的考古学分期,根据多年的诸多考古学家的研究成果和多组陶器和有铭铜器的共存关系,对1997年所发掘的遗存各期的年代相对应的王世作了一个推断,应不是无所依据,信口开河吧?”

“在我的文章中,我在推断沣西地区第一期文化属先周文化晚期时,给出了五条理由。……关于第二期定年为周初,是因为陶器组合中既有典型的第一期,即学术界所认同的先周文化因素,同时又出现了相当多的新文化因素,即商文化因素,具有明显的过渡性特征和文化交融现象。再加之我们对第一期定年的相关理由。……蒋先生在他的《论丰镐周文化遗址陶器分期》一文中,对于沣西地区先周文化的存在和年代认定是明确的,而何以现在非要勉强否定自己的观点呢?不知是有了新证据,还是仅仅是‘为了否定而否定’呢?”[8]

从这些答辩中可以看出,徐良高分明没有觉得自己的分期断代“真有问题”了,他振振有词地质问:你说我分的第一期是不是先周的?第二期是不是西周初的?既然你们大家,包括蒋祖棣,都认为第一期是先周的,我说它的下限就是武王克商之年,还有什么不对呢?这足以表明,徐良高对先周文化研究的奠基者邹衡先生的《论先周文化》和《再论先周文化》两文并没有细读过。对邹先生所用的分期断代方法和所得的结论,都没有真正弄懂。

蒋祖棣在《疑问》中说,分期有“渐序的”(ordinal)——各期在时间上没有明确界限,相邻各期在时间上互有重叠——和“间隔的”(interval)——相邻各期在时间上彼此分开,不可能有交错——这样两种。由于我没有读过他所据引的外国考古著作,不敢妄加评说。但从实际考古研究的经验来看,究竟采用何种分期,是由研究对象的特点和研究方法来决定的。研究者并不总是可以按主观意愿想采用哪种就用哪种分期。例如,在研究多有纪年墓志铭的辽墓分期时,我们可以采用具体的纪年作为分期的界限,按此总结有墓志的墓的各期特征,再把无墓志的墓按分期特征分归各期。当然这样做的结果是各期之间的时代是以明确的纪年分开的,相邻期的特征则会有交错重叠现象。而如果用纯地层学和类型学所作的以特定器物群为分期标准的考古分期,注定只能是渐序的分期。蒋祖棣说:“在商周考古中,大概除董作宾以贞人集团为依据对卜辞进行的分期,间隔分期极少见到。”也许他是就董作宾的主观意愿而言的吧?因为单就董氏原分的贞人集团而言,后来的研究表明:第一期贞人年代可以下延到武丁之后,和第二期贞人的年代重合。所以说徐良高在《报告》中的分期是“间隔的”,也显然只能是就徐的主观意愿说的。然而徐采用的分期方法实际只能得出渐序的分期,决不会因为徐的主观意愿而可以变成间隔的分期。这才是蒋祖棣应该着重论证却始终不曾具体论证的问题。

由于蒋祖棣在《疑问》中不恰当地把徐的错误扯到把分期和王世相联系,徐良高在答辩时引用了过去《沣西发掘报告》[21]和《1967年长安张家坡西周墓葬的发掘》中也有把分期和具体王世相联系的做法。其实平心而论,以陶器为分期标志而附以明确王世,并非不可行。邹衡先生在《试论殷墟文化分期》[22]一文中,就根据各期堆积中所包含的甲骨卜辞,把四期各自所大致相当的商王王世做了一一推定。而到了西周,则可用能确定王世的有铭青铜器为线索,来推定以陶器为分期标志的各考古分期的大体所属王世。但是,由于青铜器的型式演变一般比陶器要慢,而每件青铜器的沿用时代也比陶器要长,所以用青铜器来断定年代往往会使以陶器来分的期别在年代上发生交错重叠的现象,就像上文所引邹衡先生在《论先周文化》中所论第二期和第三期的年代一样。徐良高在分期和断代的论证中,基本上只限于陶器的排比,只提了一句第一期遗存中有“商末典型铜器”,并说“在此我们不予重点讨论”,而在第二期至第五期的断代时,一句都不提铜器的问题。这可以看出他对于西周考古分期和王世的联系,并没有通盘的了解,只是采用前人的成说。但是,在青铜器断代专家也没有总结出武王铜器和成王铜器有什么差别,成王前期铜器和成王后期铜器有什么不同的情况下,却能断言他的第一期的下限就是武王克商,第二期就是以成王前期为下限,这样的断代显然是不能取信于人的。

蒋祖棣在《疑问》中对第一期的下限就是武王克商倒没有过多追问,对第二期以成王前期为限则进行了火力很猛的攻击:“在类型学研究上,有什么特征可以作为区分‘成王前期’和‘成王后期’的标志?什么样的器物、器形、组合、陶质、陶色、纹饰或比例统计可以作为区别‘成王前期’和‘成王后期’的依据?如果在类型学上拿不出铁证,又有什么参照物,什么标尺,什么工具,什么技术,什么方法,什么理论可以把‘成王前期’的陶器和‘成王后期’的陶器分开?……如果没有任何凭借,‘成王前期’的推断是否可谓猜测?猜测而有违常理,是否可谓穿凿?”而且在《难辩》中再次全文摘引这一大段话,又追问了一次。当然他的问法不很恰当,因为徐良高已分出了第二期和第三期陶器的不同,完全可以说这两期陶器的不同特征就可以区分成王前期和成王后期。关键其实在于究竟有什么参照物来证明分期的界限是在成王前后期之间。这个问题是徐良高根本无法回答的,所以在他的答辩文章中干脆一字不答了。

徐良高其实直到现在还是没明白,为什么用地层学、类型学方法建立的分期,断代时一定要用“年代约相当于”之语,所以他在《辩难》中才侃侃而谈:

“实际上,从道理上讲,考古学早晚期之间时间上是连续的,不可能交错重叠,这应该是有关时间的一个基本原理吧。只有某些具有跨时期继承、转变特征或长期使用的遗物遗迹在其早晚期归属上存在不确定性。

对于非直接地层关系的两个分属早晚期的考古堆积单位之间,在形成、使用上有不确定性,不一定是绝对的早晚关系,可能有交错重叠现象,这是对的。但是具体到97SCMT1内,具有直接叠压打破关系的一组堆积单位H18、T1④、H16、H11、H8、T1③之间,且不说它们之间陶器群组合上明显不同,可以分出早晚期来,就是从形成时间上,彼此是有先后的,彼此间的时间界限是可以分开的,不可能有重叠。”[6]

由此可见,他认为,年代可能交错重叠的只有分期归属难以确定的单个的遗迹、遗物,还有不发生叠压打破关系(被他不恰当地称为“非直接地层关系”)的分属相邻两期的堆积单位。而“考古学早晚两期之间时间上是连续的,不可能交错重叠”。既然如此,每一期的上下限是可确定的,加一句“年代约相当于”,只是表示伟大的谦虚,而不是科学上的必要了。

其实,徐良高应该知道,你发掘的H18和T1④在形成年代上是有先后的,形成时间上不可能交错重叠。但你在考古学上把H18定为第一期,把T1④定为第二期,则是根据它们各自包含的陶器群。而你所分的第一期、第二期陶器群,用纯考古学方法论证所代表的年代,到目前为止在武王克商前后是互相重叠的。所以,你不能用这两个单位在形成时间上的不重叠,来否定第一期和第二期的陶器群在所代表年代上的重叠。所以你的第一期和第二期的断代都必须加上“年代约相当于”,才是老老实实的科学态度。

蒋祖棣没有把与徐的争论重点放在第一、二期的界限上,而是放在第一期和第二期的所定年限都太短上了(他给具体算了算是第一期12年,第二期15年)。对于第二期,蒋认为下限只到成王后期是毫无根据的。这一点我完全赞成。徐良高没有进行实质性的反驳。而第一期蒋认为上限应在文王作丰之前,而且提出了此地先有崇国遗存的问题,在我看来文献根据并不有力,我还是赞成像许倬云先生《西周史》[23](P91)中取俞樾崇在嵩山之说。关于这个问题的讨论不想在这篇文章中展开了。

蒋祖棣为了攻击第一、二期推定的年限短,一是提出“十年一期太离谱”,二是讽刺第一期只有12年而第六期是108年,“考古分期研究,为何偏要形成‘以一当十’之势?”

关于“十年一期太离谱”这种一般性的泛论,实际只能用于第二期的15年,而并不适用于第一期的12年。徐良高对第一期的12年答辩道:“在丰镐地区的先周文化实际上只是先周文化最晚的部分,而不是先周文化晚期的全部。”也就是说,假设在文王作丰之前这里没有人烟,而先周文化晚期的陶器群在其他地区已经存在了几十年,但在最后的12年中才由作丰邑的人们带到丰镐地区,那么丰镐地区先周文化的年代跨度只有12年,并不等于先周文化晚期陶器群的存在年代也只有12年。但徐良高对第二期的只有15年却并没有作出令人信服的解释,是他全部答辩中最失败的地方。关于“以一当十”的问题,被徐良高轻易地用“我们怎能设想文化面貌的发展变化是匀速的呢?”一个反问就回答了。后来两人又在这个问题上纠缠了一番,是无关主旨的。

三

蒋祖棣在《疑问》中说到他为什么要在“商—周考古界标”这个问题上多作一些陈述,有四个原因,其中第四个原因是:“由于未经考古训练,多数传统研究西周年代学的学者,对来自考古的证据少有能力进行评审”。我也出于同样的心情,对所谓“商—周考古界标”作一个考古学方面的评说。也许话说得重复噜苏了些,既怕非考古的学者仍然看不懂,又怕非考古的学者不耐烦看。不过我觉得有一点在最后还应该强调一下。考古学固然可以提供很多文献所不能提供的史料,但考古学又有自己的学科局限性。在多学科合作的断代工程中,既应该充分发挥各学科的优长,也应该充分重视各学科固有的局限性。这才不致在多学科整合时,因为对别的学科缺乏专门知识,而不适当夸大了某学科的能量,误用了不确切的成果。我想,如果是邹衡先生来主持各学科研究成果的整合,他就肯定不会把从考古学上不能证明和武王克商之年密合的先周期单位和西周早期单位所测的碳十四数据,作为研究武王克商年份的出发点。这项数据实际只能和殷墟四期下限的碳十四测年、琉璃河燕国墓葬上限的碳十四测年、曲村晋国墓葬上限的碳十四测年放在并列的地位,一起来为考虑武王克商的可能年代范围提供参考。

这里还要略谈几句我其实完全外行的碳十四测年。根据断代工程碳十四测年方面的首席专家仇士华的介绍,单个碳十四年代数据要转换为日历年代,“可以从碳十四—树轮年代的曲线上找到相应的树轮年代,根据碳十四年代的误差找出相应的树轮年代范围”就行了。不过由于树轮校正曲线是非线性的,一个碳十四年代相对应的往往并不是单一的树轮年代值,结果,原来误差很小的碳十四年代数据,对应的树轮年代范围却相当大。“所以单个碳十四年代数据还是不能准确断代。”因此,断代工程使用了(1)“树轮系列样品碳十四年代数据的曲线拟合方法”。即如果有木头的测试样品,而其年轮可以清数,且有数十年以上,则可每隔10-20轮取一样,连续取若干个样,分别测出碳十四年代数据,再和树轮校正曲线匹配拟合,可把木头的生长年代定准到误差不超过10年。例如,陕西长安张家坡西周大墓、北京琉璃河西周大墓,都出大量保存完好的椁木,可测出椁木被砍伐的年代,用以讨论墓主人入葬的年代。(2)“层位连续的系列样品碳十四年代数据的曲线拟合方法”。即“对于田野发掘的考古层位明确的系列样品,在时间间隔方面,虽不如树木年轮那样规整,但在时代上的早晚次序是明确的,也同样可以利用同高精度树轮校正曲线相匹配拟合的办法”。沣西97SCMT1的那一组叠压打破关系中各堆积单位所获的碳十四测年数据,是通过这种匹配拟合才得出武王克商年的日历年代范围的,按仇士华的说法:“武王克殷的年代问题,碳十四测定并不能直接得出需要的年代,而考古材料也不能直接提供武王的碳十四样品。考古材料实际提供的样品是从先周开始到西周,先后分为若干期。将这些有先后次序的样品测出碳十四年代后,对照高精度树轮校正曲线作匹配拟合研究,然后根据武王克殷时代应属哪一期,比谁早,不比谁晚等,才能推定和估计具体年代。分期越细,数据越多,年代的误差就越少。最后同历史观点和天文历法推定的结果作比较研究,如果同天文历法推定的结果一致,就可以倾向于肯定武王克商的绝对历史年代是哪一年”[24]。

由这些话可以得出三点认识:

一、对于每个碳十四测年最后拟合成什么日历年代,考古提供什么样的信息起相当大的作用。怎样分期,每一期占多长时间,直接影响匹配拟合的结果。而且仇士华在文章中还说,这种方法在把碳十四年代转换成日历年代时的原则之一,是不但要在年代上符合层位序列关系,还要“照顾到层位的时间跨度”。而分期和各期(或各层位)的断代,虽然是以考古对象为客观基础,却不可能不加进考古工作者的主观认识。这种加进了考古工作者主观影响的拟合结果,可靠程度显然不能和“树轮系列样品碳十四年代数据的曲线拟合方法”同日而语。

二、得到日历年代后,具体推定武王克商年代还要取决于“武王克商年代应属于哪一期,比谁早,不比谁晚等”。而这正是考古学上还不能确切回答的。如按原先邹衡的论证,只能说克商可能发生在第一期,也可能发生在第二期。而现在的推定,肯定是以徐良高主张的克商一定晚于第一期,一定早于第二期,才能定出一个较小的年代范围。既然如此,这样得出的武王克商年代范围,究竟有多大的可信度?

三、即使以上两方面可能导致的偏差,仇先生因为相信考古学上提供的信息而没有察觉出来。他站在自己学科的立场上,还是认为所得的结果应该同历史观点和天文历法推定的结果作比较研究,如果同天文历法推定的结果一致,也只可“倾向于肯定”是哪一年。那么,在《简本》里提出的首先用关键性的考古遗址碳十四测年来缩小武王克商年的范围,似乎也不是碳十四测年专家原来就主张的技术路线。

综上所述,在考古学中由层位学和类型学方法划定的先周期和西周初期并不能以武王克商之年截然分开,这两群各有特征的陶器群所代表的年代在武王克商前后是交错重叠的。因此,把97SCMT1的西周初期地层叠压先周期灰坑的地层关系称为“商—周考古界标”是不科学的。参加断代工程的碳十四测年方面的专家,听信“商—周考古界标”的错误主张而获得的武王克商的年代范围的科学性自然也受到影响。《夏商周断代工程1996-2000年阶段成果报告(简本)》在对多学科的研究成果整合时,把这样得到的武王克商年代范围作为推定武王克商年的出发点,不能不说是很明显的败笔。

来源:《吉林大学社会科学学报》

- 0000

- 0001

- 00012

- 0001

- 0001