周志清:横断山区新石器时代文化的互动

横断山区位于青藏高原东南部,为四川、云南两省西部和西藏自治区东部南北走向山脉的总称①,其范围东起邛崃山,西抵伯舒拉岭,北界昌都、甘孜至马尔康一线,南达中缅边境。山脉的南北横亘,造成了东西地貌的分野和屏障,这里不但成为气候、降水的分水岭,造成了自然地理的巨大反差。横断山脉形成的南北交通孔道成为古代人群互动的纽带。

距今5000年前,来自中国西北地区的人群,沿着温暖湿润的横断山脉河谷不断南迁,在之后的演化中慢慢形成了横断山区多元族群聚居区。独特的地理环境、多样的生态环境以及多元的族群等,形塑了横断山区独特、多元的考古学文化内涵与族群面貌。近年来该区域新石器时代的考古发现与研究揭示,横断山区在中国西部古代南北文化交流中扮演着极其重要的角色。

在既往的研究中,对横断山区②学者们多从民族学研究中的“藏彝走廊”③,或考古学研究中的西南地域视角予以观察④,这些研究均认同西南地区与西北地区古代文化存在着密切的交流,但介于考古材料积累和认识的滞后,加之中间证据链条缺环,分析讨论多较空泛。已有研究中将横断山区作为独立地理单元来探讨考古学文化交流的成果并不多见⑤,对其新石器时代文化交流的分析研究则更鲜见⑥。近年来西南新石器时代的考古新发现与研究,凸显了横断山区在中国古代对外文化交流中的重要地位。

一、横断山区所见西北地区新石器时代文化因素

中国西南地区近20年来的考古发现与研究表明,横断山区的新石器时代文化与西北甘青地区的新石器时代文化有着密切的联系。目前,岷江上游、大渡河上游、雅砻江下游、金沙江中游、澜沧江上、下游等流域发现较多的新石器时代文化遗存,如四川营盘山⑦、刘家寨⑧、麦坪⑨、皈家堡⑩、西藏卡若(11)、云南银梭岛(12)等遗址。这些距今5000年至4500年的新石器文化遗存,具有明显的西北地区新石器时代文化因素。

(一)横断山区北段典型西北新石器时代的文化因素

岷江上游的营盘山遗址和大渡河上游的刘家寨遗址,属于具有典型马家窑文化因素的地方遗存。彩陶、尖底瓶和粟作农业在横断山区的分布,是仰韶文化和马家窑文化南传的重要证据。研究认为,川西北地区的彩陶是来自于甘青彩陶制作中心的舶来品(13)。新石器时代马家窑文化时期,黄河上游和长江上游之间的人群互动可能已经相当密切。川西与甘青地区的密切往来除了人群迁移之外,还可能包含着物品、技术、观念的互换与交通(14)。有学者通过对川西与甘青地区彩陶标本化学成分的分析发现,川西彩陶的化学成分与甘青地区的彩陶相似,而与本地非彩陶不同,由此认为川西彩陶可能是从甘青地区输入的(15)。但也有学者提出过质疑,认为川西地区马家窑文化较早阶段的彩陶可能系外来输入,但在较晚阶段应为本地烧制,且其陶土来源于川西的第四纪红色古土壤,也即川西马家窑文化彩陶存在由引入至模仿制作的阶段。马家窑文化的边缘区域对于文化核心区域的文化接纳、吸收与转化当是普遍存在的事实(16)。

尖底瓶和彩陶是仰韶文化最具代表性的陶器,此类器物在大渡河上游和岷江上游地区广泛发现,大渡河中游地区亦有少量发现,可见仰韶文化晚期文化因素或马家窑文化因素已经影响至大渡河中游地区。汉源狮子山遗址和龙王庙遗址均有彩陶和尖底瓶发现,但数量和形制较少,绳纹和附加堆纹盛行,陶器形制同川西北地区的新石器文化有着诸多的联系,但亦出现新的文化元素,如陶器装饰上流行戳印纹或刻划纹,陶器表面流行繁缛的“衬花工艺”,其纹样与技法深受彩陶影响(17),此类陶器纹饰风格影响深远,广泛盛行于大渡河以南横断山中段区域,尤以横断山南段和东南亚大陆地区最为盛行,时代多集中于距今4500年-3700年。

川西北地区大量彩陶和尖底瓶的发现,表明这一地区在仰韶文化晚期和马家窑文化时期与甘青地区有着紧密的文化交往。从目前的考古发现观察,大渡河中游可能是彩陶和尖底瓶分布最南的区域,虽然截止目前在大渡河以南的横断山区中段尚未发现彩陶,但西北仰韶文化晚期典型遗物的发现,反映出该区域新石器时代晚期文化渊源和发展异化及通道走向等问题的复杂性。

(二)横断山区出现的北方粟作农业

来自中国西北地区影响除了彩陶和尖底瓶因素外,还有一个重要的影响,即粟作农业在横断山区的南传。岷江上游发现的新石器时代粟作农业是西北地区旱作农业南渐传播的结果(18)。从甘肃南部经由川西进入云南的这条通道,是粟作农业传播的一条重要线路。西南地区农业出现最早的地方应当是四川,来自仰韶文化或马家窑文化的人群在距今5000年已经出现于川西北地区,并带来了旱作农业(19)。岷江上游地区的营盘山遗址新石器时代文化遗存与甘青地区仰韶文化晚期和马家窑文化存在着非常密切的关系。营盘山遗址典型的北方旱作农业生产特点源自甘青地区仰韶文化晚期和马家窑文化的分布区域,即渭河中上游以及洮河和大夏河流域,因为这一地区是中国古代北方旱作农业的主要分布区域之一(20)。西藏昌都卡若遗址(21)和大渡河中游麦坪遗址出土的粟就是出现在这一条传播路线上的,年代大约为距今4500年左右。

粟、黍种植也顺着这一地区自北向南继续传播至川西南雅砻江下游和滇西洱海一带,如盐源盆地皈家堡遗址(22)和宾川白羊村及剑川海门口遗址(23)。距今5000-4600年的这几处遗址均已出现旱作农业,将云南和川西南地区的农业推至距今5000年;距今3400-3000年耿马石佛洞遗址黍粟的发现(24),将其影响扩大至中缅边境的澜沧江下游地区。横断山区粟、黍农业经济的形成与传入源于仰韶文化传统(25)。横断山区新石器文化的发展造成人口大量增长,在人口压力之下,农业文化向东南亚岛屿和大陆地区进一步扩张。考古证据显示粟或黍作农业已经深入东南亚北部,如湄南河平原Non Pa Wai遗址(前2000年)就有发现(26),另外在东南亚青铜时代遗址中,粟的发现更为普遍(27)。

西南地区早期农业文化迅速成熟继而向东南亚岛屿和大陆地区的快速扩展,说明西南早期农业不是简单的原生农业,研究认为其有受到长江中下游稻作农业和西北地区旱作农业双重影响。根据现有的资料还可以看到西南地区早期农业包括稻作和旱作等多种成熟农业。在农业传播过程中似乎还带来了大量外来人口和社群的入迁。正是在这样一个由多种因素构成的社会中,西南地区史前文化在新石器时代末期迅速繁荣并向周围特别是向东南亚地区拓展(28)。根据学界对茂县营盘山、盐源皈家堡、宾川白羊村等遗址的研究结果可知,粟作农业在距今5000年左右从川西北地区传播到了川西南和滇西地区(29),延伸了横断山区中段农业出现时间轴线,奠定了西南地区新石器时代晚期稻粟混作作物结构的基础和独具特色的“山坝”农业景观。四川盆地和西藏南部地区早期农业的出现,均是北方粟作农业沿甘肃南部经由川西进入云南这一通道的支线所产生影响的结果。东南亚大陆农业的出现也可能与这一通道有关(30)。因此,西南地区的农业传播是伴随着整个新石器时代生活方式和技术体系的传播共同完成的,既是当地的农业化过程,也是新石器化过程,人群迁徙可能是这一过程实现的重要方式(31)。

(三)横断山区中段的西北文化因素

地处横断山区中段的川西南皈家堡和滇西地区银梭岛遗址这两处距今5000年的新石器时代遗存的发现,极大地改变了学界对横断山区新石器文化年代的认知,突破以往认为川滇地区新石器时代遗存不早于距今4500年的认识(32)。虽然此类遗存中目前尚未发现彩陶和尖底瓶,亦不见粗绳纹罐,但其出土泥质灰或红陶敛口钵、长颈罐(33)、细绳纹瓮或罐、篮纹尊形器、折腹盆等与西北地区新石器文化同类器有着相近的形态,其文化渊源可能仍然属于西北新石器时代的仰韶或马家窑文化范畴。这表明在距今5000年-4800年期间,来自甘青地区的人群就从中国西北至川西北和川西南,再至滇西,进而影响东南亚大陆地区。西北地区新石器文化因素在横断山区中段新石器时代遗存的出现与异化,亦反映出西北地区新石器文化经由横断山区由北而南的文化影响进程中的复杂性,可能存在着诸多影响途径或变数,如仰韶文化晚期或马家窑文化进入西南地区存在着不同的交通孔道、不同时段的波浪式影响、同源文化传统随着距离远近呈现出不同的文化类型的变异。

横断山区中段距今5000年的遗存与川西北地区新石器遗存之间存在着的联系与差异,可能与文化形成的原生性与次生性有关。它们可能是以甘青地区为中心的西北地区新石器时代原生文化人群通过崇山峻岭中的河流单向度线性移动的产物,这个阶段的文化影响呈由北而南单向度流域性扩散,属于长距离跋涉中衍生的次生文化(34),并在适宜的盆地、坝子等处形成区域中心聚落。目前西北地区新石器时代的文化直接影响是否扩散至横断山南段?介于资料限制,尚难明晰;但能够明确的是:随着路线的延伸,其文化影响随着时间和距离的延展逐渐式微。

目前,横断山区距今4800-4600年的新石器时代遗存材料较少,文化内涵尚不清晰。该阶段文化遗存的“过渡性”特征突出,既有西北地区新石器文化因素,亦出现有新的文化因素,如陶器上盛行戳印、刻划装饰、高领盘口罐出现等。距今4500年后,横断山区新石器化完成,开启了当地龙山时代文化进程,并深受欧亚青铜全球化影响。地处边地半月形文化传播带南端的横断山区新石器进程与欧亚地区青铜全球化有着密切的关联,“中国半月形文化带的形成显然与青铜时代全球化的出现有很大关系”(35)。

(四)西北地区史前文化南移的原因

横断山区史前时期一直深受西北地区古代史前文化的影响,这也深刻影响了横断山区史前社会的发展进程,人群移动和环境变迁成为文化交流与发展的主要动力。

西北地区距今5500年发生的降温以及带来的干旱导致了农业的减产及风险的增加,加深了人地之间矛盾,进而导致甘青地区部分人口的迁移,从高阶地向低阶地地带的纵向迁徙,由西北向东南的横跨气候带方向的横向迁徙,这些迁徙导致了不同人群之间对资源的争夺。距今4500年左右的气候转变促进了甘青地区齐家文化的发展,环境的改变超越了当地人类与环境的承受的极限,西北地区史前农业体系不可避免的崩溃和衰落(36)。人地之间的矛盾日益突出,为了生存与发展,甘青地区的人群被迫再次大规模地迁移,迫使甘青地区的一部分人群横向迁徙至地势与环境相近的西南山地。

散布于横断山区河谷、坝子等地的西北新石器文化遗存自北而南呈流域性扩散便是该文化与人群移动的反映,其催生了当地的新石器化。亦有学者认为横断山区新石器文化受到长江中游新石器文化包裹的影响(37),但该论述目前缺乏有力证据链条。横断山区新石器化进程完成后出现跨越河流障碍呈现东西向发展的态势,澜沧江、金沙江及其支流呈现大范围跨流域文化圈,横断山区中段的“金沙江中游新石器文化圈”(38)便是该区域最具特质的新石器文化遗存,其成为连接西北文化圈与东南亚环太平洋文化圈的桥梁或节点。彩陶和粟作农业在横断山区的南传图景,揭示出横断山区在中国南北文化交流与人群移动过程中扮演着重要角色,奠定了横断山区史前社会基础和文化格局。

二、新石器时代文化对横断山区文化格局的影响

(一)横断山区中段新石器时代的文化传统

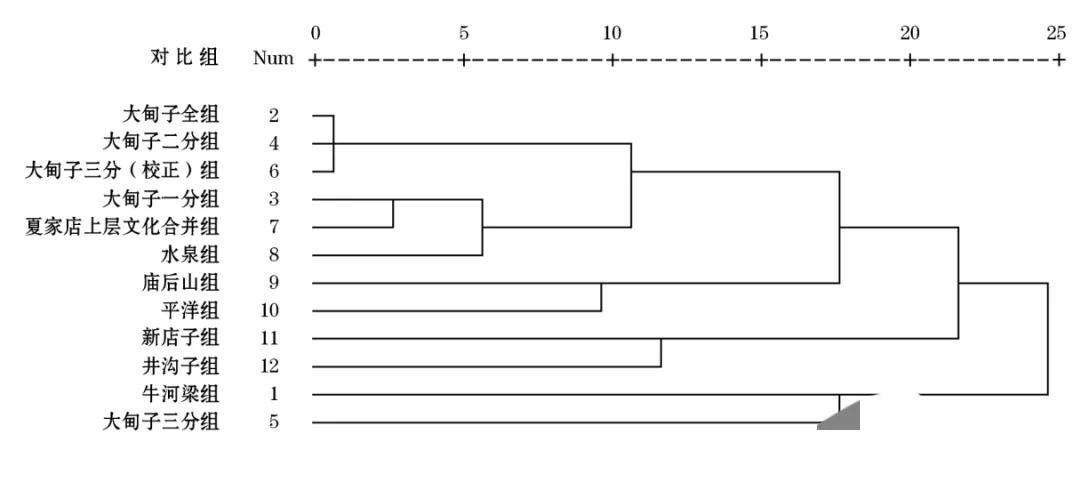

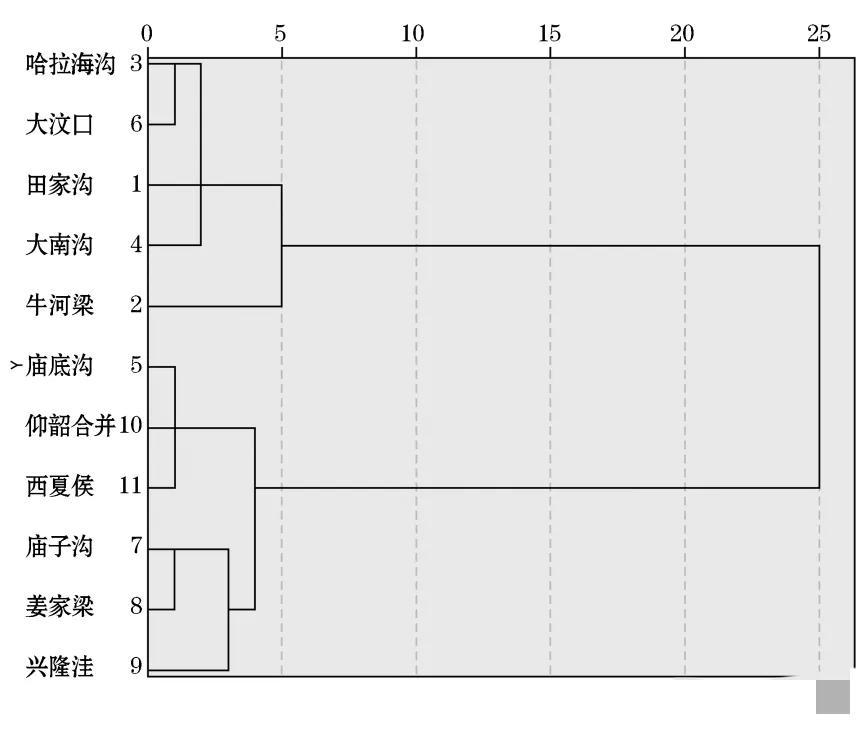

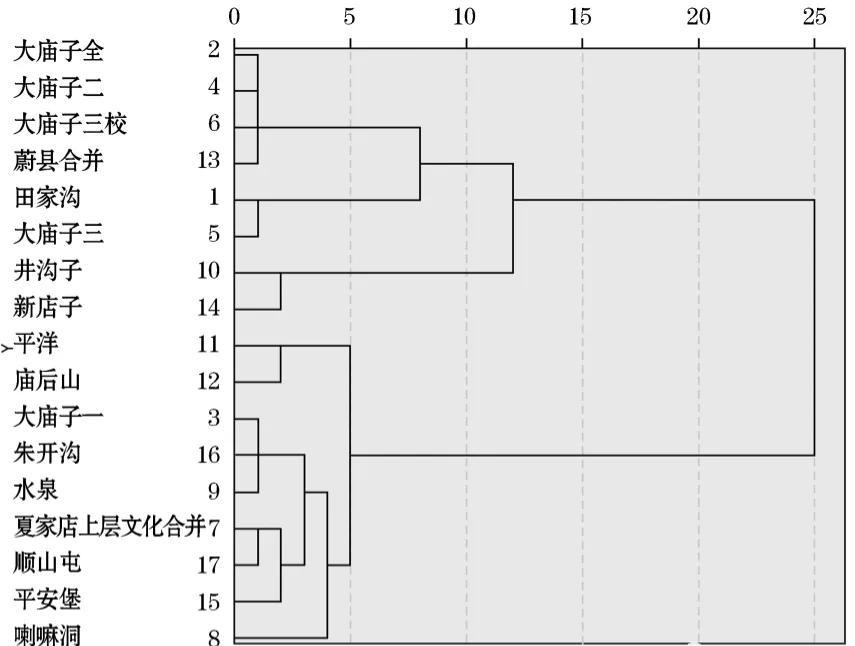

横断山区北段新石器时代文化遗存具有鲜明的区域与时代特征,其以彩陶和尖底瓶及粟黍旱作农业等西北新石器文化元素最具特质,其影响最南已经深入到横断山区中段北部边缘的大渡河中游。甘青河湟地区为马家窑原生文化核心区,川西北地区距今5000至4600年新石器遗存(尽管对其文化属性目前仍然有分歧(39)),其文化主体根基于仰韶文化传统应当是一致的,横断山区北段新石器时代遗存属于以仰韶文化传统为根基的马家窑原生文化圈。

横断山区中段新石器时代距今5000年左右的文化遗存,其影响最南的地域为滇西洱海之滨,具有西北地区文化特征的目前发现较少,这些遗存中如折腹盆、长颈罐、敛口钵、细绳纹泥质壶的腹片等受到马家窑文化或仰韶文化的影响,而颈部饰有附加堆纹夹砂细绳纹瓮、喇叭口粗蓝纹夹砂红陶尊型器等元素具有地方特征。截至目前,以彩陶和尖底瓶为代表的典型马家窑或仰韶文化元素在横断山区中段南区众多新石器遗址中未见,这当不是发现的偶发性原因,可能反映出西北马家窑文化圈自北而南扩散过程中在横断山区中段的异化。地处横断山区北段的川西北地区新石器遗存属于马家窑原生文化圈,那么,既有马家窑文化因素,但亦有着明显异化的横断山区中段距今5000-4800年新石器文化遗存,可能属于马家窑文化影响的次生文化遗存。

横断山区中段距今5000年后开启的当地新石器化进程,深刻影响了横断山区中段南、北两区的新石器时代文化。距今4500-3700年,以金沙江中游新石器文化圈为代表,独具区域与时代特征的新石器文化传统得以形成,闪耀于横断山区中段崇山峻岭中的河谷沿岸盆地、山间坝子、山前台地等,横断山区与中国其他区域共同迈入龙山时代(40),其文化渊源根基于中国西北地区仰韶文化传统的马家窑文化圈,其文化影响一度向北扩散至大渡河中游。

横断山区南段目前尚未发现早于距今4500年以前的新石器时代遗存,该区域新石器时代遗存较之北、中段有着明显的差异,圜底器是该区域史前遗存的重要代表,并延续至青铜时代。以陶釜为代表的圜底器文化传统在东南亚新石器时代至青铜时代史前遗存中有着广泛的影响,具有明显的区域和时代特征。横断山区南段与东南亚地区山水相连,故而其史前遗存也深受东南亚地区的影响,如以釜为代表的圜底器传统,渊源于东南亚地区和珠江流域的新石器时代文化或青铜时代文化。

(二)横断山区商周时期的文化传统

横断山区北段出现的圜底器渊源于相邻巴蜀地区晚期巴蜀文化的圜底器传统。横断山区中段出现的圜底器则可能受到横断山区南段根基于东南亚地区新石器或青铜时代圜底器传统的影响,其分布呈现出由南而北时代逾晚的特征,目前横断山区中段史前圜底器出现最北的区域是金沙江北岸丽江永善县的枣子坪遗址(41),止步于横断山区中段南区。圜底器文化传统止步于金沙江北岸沿线,可能与川西南青铜时代高坡文化(42)的崛起与扩张相关,皈家堡遗址商周时期青铜时代遗存的发现(43),反映出高坡文化对盐源盆地的深度影响。

商周时期以十二桥文化为代表的古蜀文化也大举西进,一度深入大渡河中游,但却止步于大渡河中游的汉源、石棉一线(44),未能进入大凉山腹地。截至目前,大凉山区域未见川西商周时期十二桥典型文化因素,尽管高坡文化已经向北深入大凉山腹地(45),但大渡河中游商周时期遗存却不见受高坡文化的影响,大渡河构成了横断山区商周时期十二桥文化与川西南高坡文化难于逾越的屏障和文化扩散的拉锯地带,即大相岭、大渡河北岸地区成为十二桥文化的西南界,与其对峙的南岸则是横断山区中段商周时期高坡文化的北界。东周时期以石棺葬为代表的文化传统席卷了整个横断山区,其在南段影响式微,虽曾一度影响至东南亚北部地区(46),关于其文化传统的渊源,目前主流观点认为可能是受到西北石棺葬文化传统的影响。横断山区商周时期青铜时代文化面貌尽管目前有着诸多空白,但来自西北或中原经由西北而来的陶器和青铜器兵器、工具、装饰品等线索的广泛发现,表明商周时期来自西北地区的青铜文化仍然是横断山区青铜时代文化形成的根基。

(三)横断山区文化格局的阶段特征

在不同时段,来自南、北不同的两种文化在横断山区中段汇集与扩散,并形成拉锯发展之势。距今5000年左右,横断山区呈现出的由北而南的文化扩散态势,开启了当地新石器化进程。距今4500年后,随着横断山区中段以“金沙江中游文化圈”为代表的新石器时代晚期文化的崛起和扩散,横断山区文化发展与人群移动呈现出以中段为中心的由南而北扩散,向北其前锋直达大渡河中游,未能进入川西平原和川西北高原地区,止步于川西南山地。崛起于成都平原的宝墩文化目前在川西南山地亦未发现其踪影,大相岭成为阻隔彼此之间文化扩散的自然地理障碍。鉴于篇幅,此处不展开讨论。横断山区南段的圜底器文化传统进入金沙江沿江地区,但未进入川西南腹地。南北向扩散是当时文化交流与人群移动的主要向度。

商周时期,新石器时代晚期以来南北向文化交流为主的趋势开始变化,出现东西向的文化互动的趋势。以成都平原为核心的古蜀文化圈向西扩散至大渡河地区,川西南高坡文化也北上深入大凉山腹地,但二者并未发生交集,大渡河成为一道天堑,将其阻隔于大渡河中游。

商周时期横断山区的南北文化交流仍然占据主导地位,该区域的早期青铜文化具有鲜明的西北青铜文化的底色(47)。春秋晚期以前,由北而南的文化互动和扩散,深刻影响了东周时期的西南夷青铜文化。春秋晚期至战国早期,随着西南夷地区青铜文化传统格局的形成与固化,横断山区的西南夷文化亦发生了南北双向的文化扩散,来自滇文化的因素深入横断山区中段北部的大凉山区域(48),西北地区青铜文化的影响仍然占据主导地位(49),在战国晚期至西汉中期形成西南地区青铜文化的高峰。西汉晚期至东汉初期,随着汉文化南向经略,西南夷逐渐退出历史舞台。

商周时期来自西北的青铜文化深刻影响了横断山区的青铜文化,西南夷青铜文化传统是在西北青铜文化影响与当地文化传统交融下构建的产物。汉代打破了横断山区距今5000年以来西北高地自北而南的文化扩散态势,西汉时期,随着横断山区逐步被纳入中央政府贡纳体系,以成都为桥头堡南北向扩散的汉文化迅速影响整个横断山区,其涟漪波及整个东南亚大陆北部。唐宋时期横断山区南北文化互动态势依然突出,形成南北对峙之势。元代彻底打破这一格局,南北纵贯、东西骈列的横断山区被统一纳入中央政府行政体系,自汉以来以成都为基地由北而南的政治、文化、经济等影响延续至今。

横断山区是中国西南地区南北文化交流的大动脉,距今5000-2200年,该区域自北而南的文化交流与人群移动是西北高地与西南山地互动的主流。西汉以来的南北文化互动则是以川西平原的成都为中心向南北形成文化辐射,不同时期和不同文化传统南北互动拓宽了横断山区古代文化的历史厚度,强化了横断山区自古以来根基于中原文化传统底色的多元一体格局。南北纵贯、东西骈列的横断山脉中的河谷是横断山区文化交流与人群交融的走廊,深刻影响了中国古代的“西南丝绸之路”。

三、西南丝绸之路考古研究

西南丝绸之路是指经中国西北通过川、藏而至云南,乃至东南亚或南亚的中国古代南北向文化交流通道。其与俗称的“南方丝绸之路”(50)既有重合亦有差异。今人所言“南方丝绸之路”多以秦汉以来的文本出发,聚焦或关注的多是以成都为起点的经由川西到云南再至东南亚的对外文化交流通道,是秦汉时期中原贡纳体系结构下以成都为中心的辐射网络。如果将观察视域投向西南以外的西北地区,时间由秦汉上溯,则可发现在“南方丝绸之路”形成之前,从甘青地区通过四川经由横断山区到达云南,再至东南亚大陆的对外文化交流线路,早在距今5000年时就已经发生。

横断山区距今4500-3700年的新石器时代文化,通过不同时期异域“内部边疆”(51)的消弭,实现区域内文化之间整合,构成横断山区新石器文化传统的底层,西北至西南的南北向文化交融是主体。青铜时代大量来自欧亚草原青铜时代(早期铁器时代)的文化因素在该线路得以传播,深刻影响了横断山区的青铜化进程,即横断山区的青铜化道路与动力亦是在新石器时代晚期开辟的文化交流和族群迁徙通道基础上形成的,并成为欧亚青铜全球化的组成部分。秦汉时期随着汉王朝以成都为桥头堡的文化经略与武力征讨,来自西北地区的文化影响逐渐式微。

史前时期,中国西南地区南北文化交流的基础是经由西北文化高地经川滇山地而至东南亚大陆和岛屿的南北文化与人群交通走廊的贯通。纵贯南北的横断山成为阻断东西文化交流的屏障,分布于横断山区的大江大河和涓涓细流成为南北文化交流的血管,为史前横断山区文化交流注入活力,维系该文化线路的历久弥新,人群移动是该线路文化交流与传播的主要动力。

“南方丝绸之路”的内涵与外延均显狭窄,线路的广域性与时间厚度均有着明显的局限。从时间而言,其不能涵盖自新石器晚期至青铜时代甘青至云南的南北文化交流线路范畴;从空间而言,其多指“牦牛道”和“五尺道”沿线,而忽略横断山区西缘的澜沧江、怒江以及雅砻江中游等青藏高原东缘广大地区。“西南丝绸之路”(52)从地域空间或是时间厚度上而言范围均有扩大。近20年以来,横断山区史前及历史时期考古学文化的时空框架和年代序列已经初步建立起来,为开展“西南丝绸之路”文化交流研究奠定了基础,同时也不断拓展了其文化内涵与外延,但同时也面临着诸多挑战。

当下横断山区考古应注意以下几个方面:一是应加强空白地区的系统考古调查,缩小地区之间考古工作的不平衡性和差距,强化典型遗址田野发掘工作的精细化与整理研究的系统性;二是厘清和完善横断山区史前文化谱系及历史时期考古学文化的时空框架和年代序列;三是建立考古学视野下以西南丝绸之路为主线的从西北至西南再至东南亚的历史叙事话语体系,形成长时段、通贯性的历史叙事体系;四是加强区域之间的早期文化交流的考古整合研究,以考古证据证明中国古代文化或文明在横断山区与东南亚文化交流中的主导作用;五是加强横断山区早期文化交流学术理论体系和学术研究方法的建设,紧抓“西南丝绸之路”萌芽、发展、成熟等形成历史的主线;六是强化“西南丝绸之路”在中国对外文化交流途径中的话语体系,增强其在该领域的话语权。

从甘青经由川西进入云南乃至东南亚大陆地区的文化与人群交流在距今5000年前通过横断山区已经实现,它构成了西南丝绸之路的史前基础。地处西南的横断山区由于特殊的地理空间与中国西北及东南亚地区之间有着密切的地缘关系、族源和文化关系。绵延分布于南北纵贯、东西骈列的横断山区中的西南丝绸之路构成中国西南地区沟通南北文化交流与人群交融的重要走廊,在中国西南地区对外文化交流与族群迁徙中占有极为重要的地位。由于文献记载的缺位,考古发现与研究成为重建横断山区的历史与文化的主要途径。

注释:

①王襄平、王志恒、方精云:《中国的主要山脉和山峰》,《生物多样性》2004年第1期。

②横断山区北段是指巴塘、理塘一线以北地区;南段是以保山、下关一线以南地区,居于二者为中段,中段以玉龙雪山(东经:100°4′2″-100°16′30″,北纬:27°3′2″-27°18′57″)为界分为南、北两区。

③石硕:《黄河上游新石器时代人群向藏彝走廊迁徙路线之探讨》,《西南民族大学学报》2009年第6期;石硕:《藏彝走廊地区新石器文化的区域类型及其与甘青地区的联系》,《中华文化论坛》2006年第2期;石硕:《从旧石器晚期文化遗存看黄河流域人群向川西高原的迁徙》,《西藏研究》2004年第2期。

④周志清:《滇东黔西青铜时代的居民》,北京:科学出版社,2014年,第16-47页;王文光、翟国强:《试论中国西南新石器文化的地位》,《云南民族大学学报》2006年第9期;张弛、洪晓存:《华南和西南地区农业出现的时间及相关问题》,《南方文物》2009年第3期。

⑤霍巍、赵德云:《横断山脉地带先秦两汉时期考古学文化的交流与互动》,《战国秦汉时期中国西南的对外文化交流》,成都:巴蜀书社,2007年,第21-44页;张建世:《试论横断山脉地区新石器时代文化的几个问题》,《史前研究》1984年第4期。

⑥万娇:《苍洱地区史前文化》,北京:文物出版社,2013年,第212-221页。

⑦成都文物考古研究院等:《茂县营盘山新石器时代遗址》,北京:文物出版社,2018年。

⑧陈苇:《金川县刘家寨新石器时代遗址》,《中国考古学年鉴》,北京:文物出版社,2013年;四川文物考古研究院等:《四川金川县刘家寨遗址调查简报》,《四川文物》2012年第5期。

⑨四川省文物考古研究院、雅安市文物管理所、汉源县文物管理所:《四川汉源县麦坪遗址2008年发掘简报》,《考古》2011年第9期;四川省文物考古研究院、雅安市文物管理所、汉源县文物管理所:《四川省汉源县麦坪遗址2006年发掘简报》,《四川文物》2011年第3期;四川大学历史文化学院考古学系、四川省文物考古研究院、汉源县文物管理所:《四川汉源县麦坪遗址B区2010年发掘简报》,《四川文物》2013年第3期。

⑩周志清等:《四川盐源皈家堡遗址》,《2018年中国考古重要发现》,北京:文物出版社,2019年,第36-39页。

(11)西藏自治区文物管理委员会、四川大学历史系:《昌都卡若》,北京:文物出版社,1985年。

(12)云南省文物考古研究所、大理市博物馆、大理市文物管理所、大理州文物管理所:《云南大理市海东银梭岛遗址发掘简报》,《考古》2009年第8期;万娇:《苍洱地区史前文化》,第30-114页。

(13)陈剑:《川西彩陶的发现与研究》,《古代文明》(第5卷),北京:科学出版社,2006年,第17-30页;陈卫东、王天佑:《浅议岷江上游新石器时代文化》,《四川文物》2004年第3期;徐学书:《岷江上游新石器时代文化的初步研究》,《考古》1995年第5期。

(14)(15)洪玲玉、崔剑锋、王辉、陈剑:《川西马家窑类型彩陶产源分析与探讨》,《南方民族考古》(第七辑),北京:科学出版社,2011年,第2页、第26页,第26页。

(16)向金辉:《川西马家窑文化彩陶来源再检视——以陶器化学成分分析为中心》,《四川文物》2018年第4期。

(17)王仁湘:《西南地区史前陶器衬花工艺探讨》,《四川文物》2008年第1期。

(18)赵志军、陈剑:《四川茂县营盘山遗址浮选结果及分析》,《南方文物》2011年第3期。

(19)陈剑:《波西、营盘山及沙乌都——浅析岷江上游新石器文化演变的阶段性》,《考古与文物》2007年第5期。

(20)赵志军、陈剑:《四川茂县营盘山遗址浮选结果及分析》,《南方文物》2011年第3期。

(21)西藏自治区文物管理委员会、四川大学历史系:《昌都卡若》,第168页。

(22)成都文物考古研究所等:《2015年盐源县皈家堡遗址、道左庙遗址出土植物遗存分析报告》,《成都考古发现(2014)》,北京:科学出版社,2016年。

(23)http://www.ynkgs.cn/html/discover/20140623162802.htm;云南省文物考古研究所等:《云南剑川县海门口遗址第三次发掘简报》,《考古》2009年第8期。

(24)云南文物考古研究所等:《耿马石佛洞》,北京:文物出版社,2010年,第368-373页。

(25)罗运兵、姚凌、袁靖:《长江上游地区先秦时期的生业经济》,《南方文物》2018年第4期。

(26)(27)[新西兰]查尔斯·海厄姆:《东南亚大陆早期文化:从最初的人类到吴哥王朝》,蒋璐、孙漪娜译,北京:文物出版社,2017年,第122页,第179-180页。

(28)张弛、洪晓纯:《华南和西南地区农业出现的时间及相关问题》,《南方文物》2009年第3期。

(29)周志清等:《四川盐源皈家堡遗址》,《2018年中国考古重要发现》,第37页;http://www.ynkgs.cn/html/discover/20140623162802.htm

(30)[新西兰]查尔斯·海厄姆:《东南亚大陆早期文化:从最初的人类到吴哥王朝》,蒋璐、孙漪娜译,第122页。

(31)邓正华:《黍粟的起源与早期南传》,《中国社会科学报》2019年6月14日。

(32)目前所知广西和西南地区,除四川农业出现可能稍早以外,其他如广西、云南和贵州等地最早的农业大致都出现在距今4500年之后,新石器时代在4500-3500年间。张弛、洪晓存:《华南和西南地区农业出现的时间及相关问题》,《南方文物》2009年第3期。

(33)盐源皈家堡遗址F21出土的泥质红陶钵与仰韶文化同类器如出一辙,长颈罐同仰韶文化晚期同类器形态相近。周志清等:《四川盐源皈家堡遗址》,《2018年中国考古重要发现》,第36-39页。

(34)原生文化一般指文化的发展是本地独立的,在此形成过程中,受到其他文化的影响较小,文化的渊源与流变清晰。而次生文化是指文化的形成过程中受到其他文化的强烈影响,在其本地找不到清晰的源头,文化的产生比较突兀,同时也没有明确的继承者或后继者,文化的进程没有呈现单线发展,而是在诸多机缘或多元因素交融,经过后续断裂式发展后,分解为若干碎片或片段融入其他文化之中。参考胡进驻:《次生文明视角下的中华文明起源模式》,北京师范大学历史学院中国古代史研究中心主办:《“中国古代文明及其衍化”学术研讨会论文集》,北京:北京师范大学历史学院,2009年,第76页、第77页。

(35)“跨欧亚大陆的青铜时代全球化直到龙山文化时期开始形成,至二里头文化时期达到了稳定状态。公元前2300-1500年间,传统核心区域的衰落,半月形地带兴起造成的文化格局改变以及欧亚青铜时代全球化的形成同时发生,成为旧石器时代晚期以来中国乃至东亚历史上前所未有的一大变局,影响之大目前还难以作出充分而合理的评价。”“半月形地带是一个生态不稳定的区域,文化和社会旋起旋落,兴衰都很迅速,但毕竟改变了此前新石器时代的区域文化发展格局。”张弛:《龙山—二里头——中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成》,《文物》2017年第6期。

(36)吴文祥等:《甘青地区全新世环境变迁与新石器文化兴衰》,《中原文物》2009年第4期。

(37)“公元前5000-前3000年的两千纪,新石器的‘文化包裹’从长江中游向南传播。这种传播显示了该区域与广西河湖平原与广东西部的人群之间在文化上持续不断的交流,直到公元前第四千纪末到公元前第三千纪初来到东南亚北部。这种传播不是单个的文化因素,而是一整个‘文化包裹’:埋葬方式、水稻种植、动物驯养、磨制石器、蚌器,尤其是陶器器形与纹饰。‘文化包裹’中或许还有稻作人群和他们的语言。”“在传播中,文化包裹似乎克服了摩擦区的阻力到达了西边(包括云贵高原和横断山)。”F·里斯波利:《东南亚大陆的“刻/印纹陶”——追寻新石器化之路》,周丽译,《南方民族考古(第十三辑)》,北京:科学出版社,2017年,第177页。

(38)金沙江中游新石器文化圈是指分布于金沙江中游南北两岸距今4500-3700年,海拔在3000-1000米的山地新石器时代晚期文化遗存的统称,这些文化遗存有着相近的文化内涵与时代特征,该区域新石器晚期文化具有内在长时段相似性与延续性的底层背景,文化的复合型与多元性特征突出,与周边地区同时期新石器晚期文化形成鲜明的对比。分布范围主要集中于横断山区中段金沙江中游及周临地区,其文化内涵迥异周边地区同时期新石器文化遗存。其影响北至大渡河中游南岸,南至元江以北,东至金沙江中游末端,西至澜沧江中、下游,以金沙江中游南北两岸最为集中。该文化圈的提出是鉴于目前金沙江中游未有一个典型的考古学文化可涵盖该文化圈的文化内涵的现状,其反映了金沙江中游新石器时代晚期居民之间频繁地文化互动以及文化认同,它为当地青铜时代居民的人群互动与文化交流奠定了基础。

(39)江章华:《岷江上游新石器时代遗存新发现的几点思考》,《四川文物》2004年第3期;陈卫东、王天佑:《浅议岷江上游新石器时代文化》,《四川文物》2004年第3期;丁见祥:《马家窑文化的分期、类型、来源及其与周边文化关系》,北京大学2006年硕士论文,第21-28页。

(40)韩建业:《龙山时代:新风尚与旧传统》,《华夏考古》2019年第4期。

(41)云南省文物考古研究所、西北大学文化遗产院、吉林大学边疆考古研究中心、永胜县文物管理所:《云南永胜县枣子坪遗存发掘报告》,《边疆考古研究》(第16辑),北京:科学出版社,2014年。枣子坪遗址圜底器同白羊村遗址一致,发掘者认为时代属于新石器遗存,笔者以为此类遗存属于青铜时代,当另文讨论。

(42)高坡文化是指以安宁河流域高坡和滇东黔西地区的野石山遗存为代表,主要分布于川西南和滇东黔西地区青铜时代文化,流行时代为商代至西周前期,该遗存具有特定分布空间和时间,文化遗存极具区域性特征,具备考古学文化单独命名的条件。参见周志清:《滇东黔西青铜时代的居民》,北京:科学出版社,2014年,第76-91页。刘旭、孙华:《野石山遗存的初步分析》,《考古》2009年第8期。

(43)成都文物考古研究院等:《皈家堡遗址青铜时代遗存发掘简报》,《成都考古发现(2018)》,北京:科学出版社,2020年。

(44)四川省文物考古研究院、雅安市文物管理所、汉源县文物管理所:《四川汉源县麦坪遗址2008年发掘简报》,《考古》2011年第9期;四川省文物考古研究院、雅安市文物管理所、汉源县文物管理所:《四川汉源县麦坪新石器时代遗址2007年的发掘》,《考古》2008年第7期。

(45)周志清:《滇东黔西青铜时代的居民》,第76-91页。

(46)在2008年西昌举行的“藏彝羌走廊暨中国西部石棺葬文化研讨会”上,来自香港中文大学的卢智基介绍了《越南北部发现的石棺葬》。参见陈剑:《石棺葬文化研究的新视野——藏彝羌走廊暨中国西部石棺葬文化研讨会综述》,《中华文化论坛》2010年第1期。

(47)周志清:《中国西南青铜时代刍议》,《成都考古研究(三)》,北京:科学出版社,2016年;周志清:《西南地区青铜时代墓葬随葬石范习俗管窥》,《江汉考古》2016年第6期;田建波、左志强、周志清:《试论金沙遗址出土早期铜戈》,《江汉考古》2018年第4期。

(48)周志清、王楠:《滇风北渐——滇文化因素在川西高原的扩散》,《成都文物》2011年第3期;周志清等:《凉山州金阳县木纳沟墓地出土的青铜器》,《成都文物》2014年第3期。

(49)周志清:《浅议川、滇西部其它文化中“北方草原文化”遗物及其文化因素》,《考古与文物》2007年增刊。

(50)“南方丝绸之路”是古代从成都出发,经过云南,跨越缅甸,通往印度、中亚和西亚,直至欧洲的一条陆上商道。见李绍明:《近30年来的南方丝绸之路研究》,《中华文化论坛》2009年第1期。

(51)温春来:《身份、国家与记忆》,北京:北京师范大学出版社,2018年,第11-2页。

(52)笔者认为“南方丝绸之路”叫法的含混,无非是对于该线路所承载的历史积淀认识混乱的反映。笔者以为“丝绸之路”的提出更多强调对外文化交流与人群互动,其重点是对外文化交流互鉴,共同促进沿线地区文化、经济、政治的发展。它是文化与人群移动的通道,是多线发展,随着时空环境的变化而变化,而不是由此及彼单线发展。从目前“南方丝绸之路”的定义而言,其是以成都为中心视角出发观察周遭世界的,而从文化交流发展的总体趋势背景而言,其含义具有明显的局限性,从目前丝绸之路南亚廊道线路规划远景观察,它仅属于南亚廊道的东线部分,南亚廊道中线和西线部分并不包括于此;而从横断山区的范围看,其涵盖南亚廊道的东、中线及西线部分区域。狭义西南地区包括云贵川渝藏,广义则涵盖甘青及广西一部分地区,笔者认为从地理空间而言,“西南丝绸之路”涵盖空间要比“南方丝绸之路”更为广泛;横断山区位于南亚廊道的东线和中线上,以东线为主,该线路纵贯西南地区川滇藏与甘青部分地区,如果从史前基础的形成谈起,可以发现以成都为起点的南方丝绸之路表述在先秦或汉代以前并不完整。在先秦时期的西南地区,尤其是横断山区,来自西北地区的新石器人群以自北而南移动为主,人群的移动及文化互动成为这些地区自新石器晚期以来完成新石器化、迈入青铜时代的主要动力。

来源:《中华文化论坛》2021年3期。

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000

- 0000