陈宥成,曲彤丽:旧大陆东西方比较视野下磨制石器起源探讨

一、引言

磨制石器是世界范围内史前时期的重要技术-文化因素。虽然磨制石器的历史与超过三百万年的打制石器相比显得较为短暂,但是磨制石器凭借其规范精美的造型,以及与早期陶器的频繁共存,长期以来被视为人类史前技术与社会发展的重要标志①。不过纵观中国乃至世界史前考古研究史,早期磨制石器与早期陶器相比,很长一段时间内似乎没有得到学界的充分重视。20世纪90年代以来,一方面中国境内如江西万年仙人洞②、北京门头沟东胡林③及河南新密李家沟④等遗址不断有超过万年的磨制石器的发现,另一方面已有学者开始对磨制石器起源理论问题加以关注⑤。此外,国外日本列岛⑥与澳大利亚⑦等地区的早期磨制石器的年代也在不断更新,打破学界传统认识。

不断涌现的新的考古材料表明,早期磨制石器的出现年代远远早于传统新石器时代所能涵盖的时间框架。进而,对于磨制石器起源问题的理解必须放到旧石器时代中晚期的文化背景中去考虑,同时也必须放到晚更新世旧大陆整体社会文化格局中去理解。旧大陆磨制石器的出现拥有怎样的技术背景,旧大陆的早期磨制石器起源于何时何地,旧大陆东西方的磨制石器的出现模式是否有所不同?本文不揣浅陋,尝试在前人研究基础上从更新世晚期到全新世早期的考古材料出发,探讨上述旧大陆早期磨制石器的相关问题。不当之处,敬请方家批评指正。

二、磨制石器的制作机理与分类

论及“磨制石器”,其与“打制石器”的制作理念有明显不同。所谓“打制石器”,更多是利用岩石的“脆”性,凭借某种介质(石、骨、木等材料)用瞬间的爆发性力量(打击、压制)作用于岩石,剥下呈贝壳状断口的石片。而所谓“磨制石器”,则更多是利用岩石的“疏松”结构,凭借某种介质(通常为均质、细颗粒的岩石)用持续反复的作用摩擦岩石,被作用岩石外形改造过程中不会产生如贝壳状的破碎模式,而是形成较为规则、光滑的形态。从理论上讲,虽然磨制石器的制作过程可能经历打、琢、磨等多个程序⑧,但其关键在于“磨”。因此,磨制石器与打制石器的制作机理是截然不同的。磨制石器相比于打制石器的优势在于工具精细化,在完成某些特定任务时更有效率,并且磨制技术一旦被开发便于学习和掌握,但其劣势在于磨制过程比较耗费时间⑨。需要特别说明的是,单就“磨制”技术而言,其并非单一应用于石器,还广泛应用于骨(角、牙)器,后者出现于非洲的中期石器时代和欧洲的旧石器时代晚期⑩。但是鉴于磨制石器的材质、制作工艺、功能与意义均与磨制骨器有明显不同,磨制骨器与磨制石器之间的历史和技术关联还有待进一步的考古材料积累和论证。

就世界范围内的考古发现来看,磨制石器拥有丰富的内涵。综合旧大陆更新世晚期至全新世早期的考古材料,本文讨论的早期磨制石器的年代基本早于距今9000年(碳十四年代校正后数据,下文如无特殊说明,亦均为校正后年代数据),大体来说包括以下几类。第一类是磨刃石器(edge-ground tools),包括石斧、石锛、石凿等,这类磨制石器通常选取毛坯一端的单面或两个相交的面进行磨制,形成锋利的刃缘,民族考古和实验考古等多方面证据显示这类工具与建造房屋为核心的砍伐树木和木料加工行为密切相关(11)。第二类是研磨石器(grinding stone tools),包括石臼(mortar)、石杵(pestle)、石磨盘(grinding slab/quern)、石磨棒等,这类磨制石器通过打、琢、磨等生产程序及使用过程产生一个深浅不一的“U”形弧面;其结构和使用方式与磨刃石器有显著区别,多用于压碎、磨碎或盛放种子、颜料等较软的物体(12);并且由于其体态厚重,不易搬运,无论使用或者不使用时一般放在地上,也可以被称为“落地工具”(13)。研磨类石器可以将植物种子研磨成更小的颗粒,更有利于食物的消化与养分吸收,使老人和孩子更容易进食,有利于维系和促进人口的稳定繁衍(14)。除了以上提到的两大类,早期磨制石器还包括石容器(该类器物的几何组织结构与石臼相似),以及穿孔石器、石权杖头和石手镯等,其中早期权杖头和石手镯应当具备相当的仪式性意义。由于篇幅所限,本文重点探讨磨刃类石器和研磨类石器。

三、旧大陆东部的早期磨制石器

从目前发现的考古材料来看,旧大陆东部的早期磨制石器在中国、朝鲜半岛、日本列岛以及东南亚等地区都有发现。此外,澳大利亚虽然在现代地理区划中不属于旧大陆,但是其邻近东南亚,在更新世晚期距今6.5万年左右现代人已经成功经东南亚登陆澳大利亚(15),本文亦将其纳入旧大陆旧石器文化体系。

我国旧石器时代文化长期以来呈“南北二元结构”(16),到了旧石器时代晚期南北方早期磨制石器也呈现出明显的区域特征。中国北方地区出土早期磨制石器的遗址包括山西沁水下川(17)、陕西宜川龙王辿(18)、山西吉县柿子滩的第1地点(19)和第14地点(20)及第9地点(21)、河北阳原于家沟(22)、北京怀柔转年(23)、北京门头沟东胡林(24)、河北徐水南庄头(25)、河南新密李家沟(26)等遗址。这些遗址出土的早期磨制石器既包括前文提到的磨刃类石器,也包括研磨类石器。磨刃类石器以石斧和石锛为主,在龙王辿遗址(石铲)、于家沟遗址第4层上部、转年遗址第4层、东胡林遗址第7~9层、李家沟遗址2010年发掘南区第6层有所发现。研磨类石器以石磨盘为主,在下川遗址、龙王辿遗址、柿子滩遗址的第1地点和第14地点第3~4层及第9地点第4层、于家沟遗址第3b层、转年遗址第4层、东胡林遗址第7~9层、南庄头遗址第5层下G3堆积、李家沟遗址2010年发掘北区第5层等都有出土。

整体来看,中国北方的早期研磨类石器出现早于磨刃类石器,研磨类石器出现时间为距今2.5万年至1.8万年左右,以龙王辿遗址(距今2.5万年左右)和柿子滩遗址第14地点(距今2.3万年至1.8万年)为代表。研磨类石器随后于距今1.6万年至9000年之间在柿子滩遗址第1地点和第9地点、于家沟、转年、东胡林、南庄头、李家沟等多个遗址有所发现,并且年代多集中在距今1.2万年至9000年之间。磨刃类石器出现时间大概处于距今1.2万年至9000年之间,在于家沟、转年、东胡林、李家沟等多个遗址有所发现。

中国南方地区出土早期磨制石器的遗址包括江西万年仙人洞(27)、广东阳春独石仔(28)、广东封开黄岩洞(29)、广东英德牛栏洞(30)、广东英德青塘(31)、广西柳州白莲洞(32)、广西柳州大龙潭鲤鱼嘴(33)等遗址。仙人洞遗址1962年发掘的第3层和第2层、20世纪90年代发掘东区第2A层的第3小层发现了石锛、石凿和穿孔石器。独石仔遗址经20世纪六七十年代多次发掘,洞穴内文化层分为上、中、下三部分,均出土有磨制石器,但与打制石器相比比例较低,包括切割器和穿孔石器。黄岩洞1989~1990年发掘的第2层出土石斧和穿孔石器。牛栏洞第二、三期发现了石斧、切割器和穿孔石器。青塘遗址第四期出现零星的穿孔石器与局部磨光石器。白莲洞遗址经过多年发掘,最终的发掘报告所划分的第三、四期出土零星的磨刃切割器。鲤鱼嘴1980年的发掘中第三层(下文化层)出土1件刃部磨光的石斧,第二层(上文化层)出土了刃部磨光的石斧和石锛。整体来看,中国南方地区出土的早期磨制石器以局部磨刃类石器为主,另外还有穿孔石器,但几乎不见研磨类石器。中国华南不少洞穴遗址的地层与年代问题存在模糊或争议(34),这在一定程度上影响了中国南方磨制石器起源研究的推进。不过结合最近学者的整合与研究(35),中国南方地区早期磨制石器出现的时间大致为距今2万年至1.2万年。

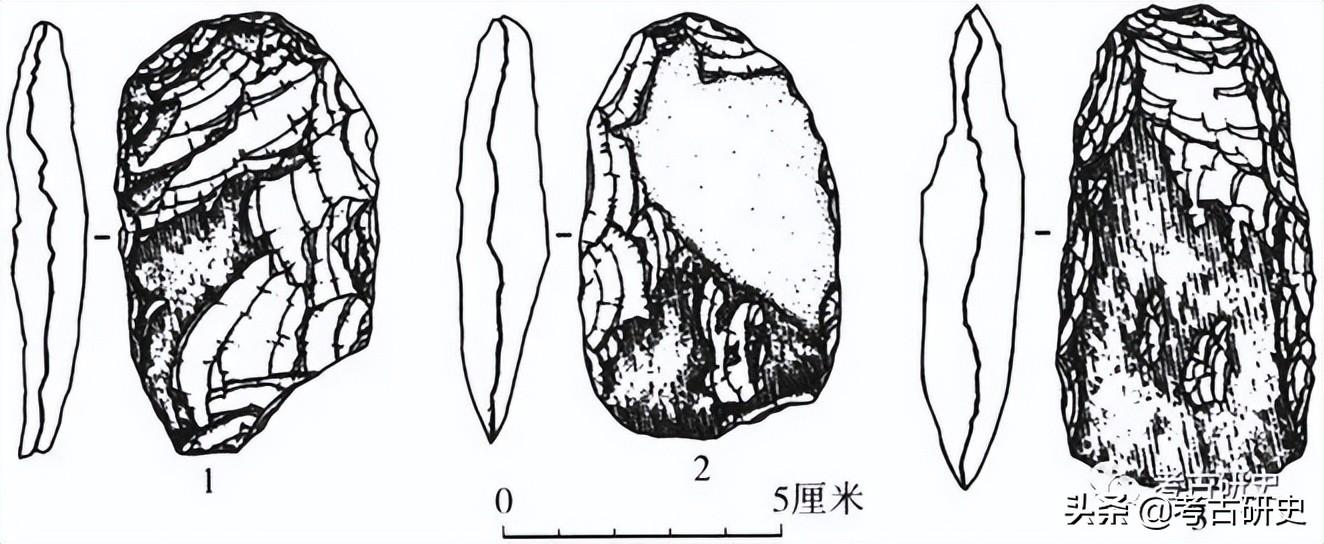

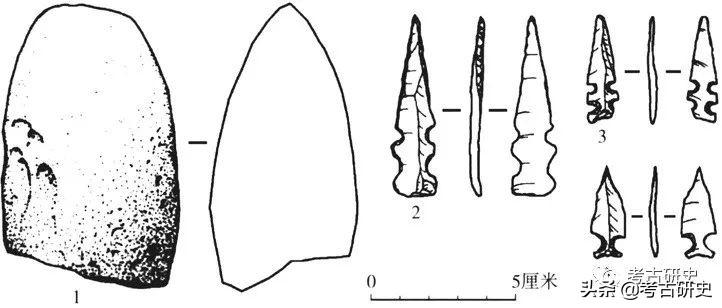

日本列岛的早期磨制石器自20世纪70年代就引起学界的注意(36),并被认为是日本旧石器时代晚期前段的特征之一(37),但是其年代问题也一直困扰着研究的进展。近年来日本的地层学和年代学研究表明,日本旧石器时代晚期早晚两段的分界在地层上的表现是姶良Tn火山灰层(AT tephra),该层之下为旧石器时代晚期前段,该层之上为旧石器时代晚期后段(38)。长期以来日本发现的早期磨制石器有相当数量位于姶良Tn火山灰层之下,均为局部磨刃石斧(图一,1~3),与新石器时代(绳纹时代)通体磨光的石斧明显不同,结合本州日向林B(Hinatabayashi B)遗址、九州石之本(Ishinomoto)遗址等早期石斧出土层位的碳十四测年结果,年代为距今3.8万年至3.2万年(39)。日本早期磨刃石斧的毛坯为砾石或者石片,先打制成为石斧的轮廓,然后打磨刃部。未经磨刃的石斧也有发现,但通常不见使用痕迹,应当是磨刃石斧的毛坯。日本早期石斧在旧石器时代晚期前段出现后,经历空档期,在绳纹时代之初再次出现。

与日本同处于西太平洋地区的韩国、东南亚等地区,也都发现处于晚更新世中晚期的早期磨制石器(40)。韩国曾报道发现深海氧同位素3阶段(MIS3)距今3万多年的磨制石器,但大多数磨制石器如磨刃石斧出现于距今2.5万年至1.5万年,包括新北(Sinbuk)、集贤(Jiphyeun)、沙根里(Sageunri)和垂杨介(Suyanggae)等遗址(41)。东南亚印度尼西亚的尼雅(Niah Cave)发现了距今2万年至1.5万年(未校正)的磨刃石器,越南也发现了距今1.8万年(未校正)的磨刃石器(42)。

迄今为止,旧大陆东侧乃至全世界范围内最早的磨刃石器发现于澳大利亚北部地区。其中的重要发现包括在纳瓦拉·加巴曼(Nawarla Gabarnmang)遗址发现的距今3.5万年左右的局部磨刃石器(43),在卡彭特裂隙3号(Carpenter Gap 3)遗址发现的距今3.3万年的磨刃石器上剥落的石片(44),在卡彭特裂隙1号(Carpenter Gap 1)遗址发现的距今4.9万年至4.4万年的磨刃石器上剥落的石片(45)。更为值得关注的是,近年澳大利亚北部麦杰德贝贝(Madjedbebe)岩厦遗址最下层发现的磨刃石器的光释光年代达到距今6.5万年(46)。

图一 日本本州日向林B(Hinatabayashi B)遗址出土早期磨制石器

1~3.磨刃石斧(据Takashi,T.,MIS3edge-ground axes and arrival of the first Homo sapiens in the Japanese archipelago,Quaternary International,248,pp.70-78,2012)

四、旧大陆西部的早期磨制石器

与旧大陆东部相比,旧大陆西部在旧石器时代长期以来是人类演化与石器技术革新的活跃地区。旧大陆西部不但打制石器出现的时间早于旧大陆东部,而且其内部打制石器技术革新的频率也高于旧大陆东部(47)。因此,论及早期磨制石器出现的石器打制技术背景,旧大陆东西格局是有明显不同的。具体到早期磨制石器发现的地理分布而言,旧大陆西部的早期磨制石器以非洲、西亚黎凡特地区和欧洲为核心。

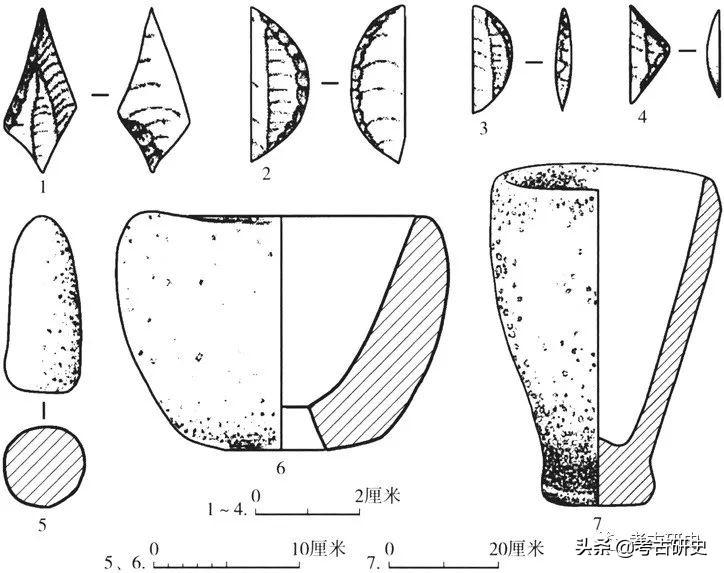

西亚黎凡特南部地区不仅是旧大陆农业起源的关键地区,其磨制石器也存在悠久的历史传统,该地区包括叙利亚南部、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、约旦和埃及的西奈半岛(48)。西亚黎凡特新石器时代最传统的分期方案是凯瑟琳·凯尼恩(Kathleen Kenyon)基于杰里科(Jericho)遗址划分的前陶新石器时代A阶段(PPNA)、前陶新石器时代B阶段(PPNB)和有陶新石器时代(Ceramic Neolithic)三个阶段(49)。根据最新的年代框架,前陶新石器时代A阶段为距今12000~10700年,前陶新石器时代B阶段为距今10700~8800年(50),有陶新石器时代为距今8800~6500年(51)。黎凡特南部地区相当系统和丰富的考古材料显示,当地的整个新石器时代都拥有发达的研磨类石器系统,包括石杵、石臼(图二,5~7)与石磨盘(图三,1、2)、石磨棒。石臼的平面形态多为圆形,剖面形态呈深浅不一的“U”形,使用方式为垂直方向捣(pounding)和旋转式研磨(rotary handgrinding),在石臼的内侧壁上往往能看到旋转式研磨留下的痕迹,而在底部有捣击的痕迹(52)。石磨盘可分为两种类型,一类工作面近长方形,研磨路径往往是线性的;另一类的工作面是椭圆形的,研磨路径往往是环状的(53)(见图三,1、2)。

图二 纳吐夫文化的磨制石器及共出的几何形细石器

1.石镞 2、3.半月形细石器 4.三角形细石器 5.石杵 6.石臼 7.深腹石臼(据Belfer-Cohen,A.,The Natufian in the Levant,Annual Review of Anthropology,20,pp.167-186,1991)

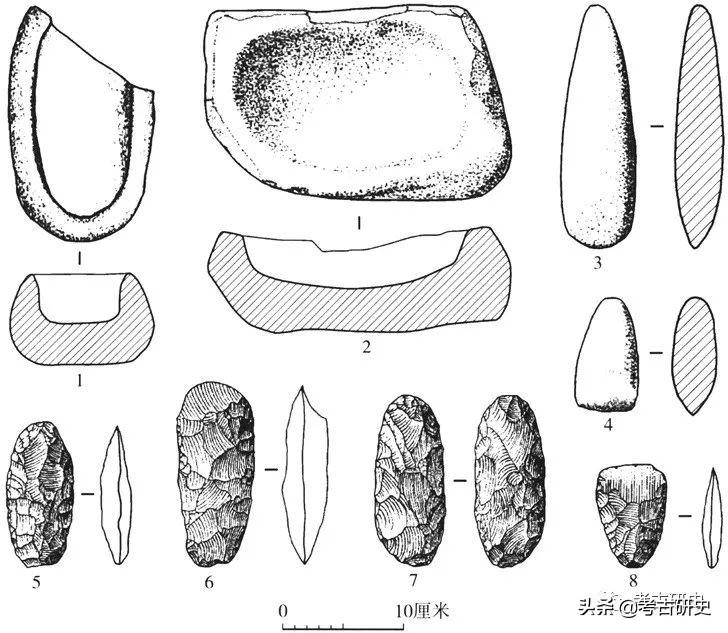

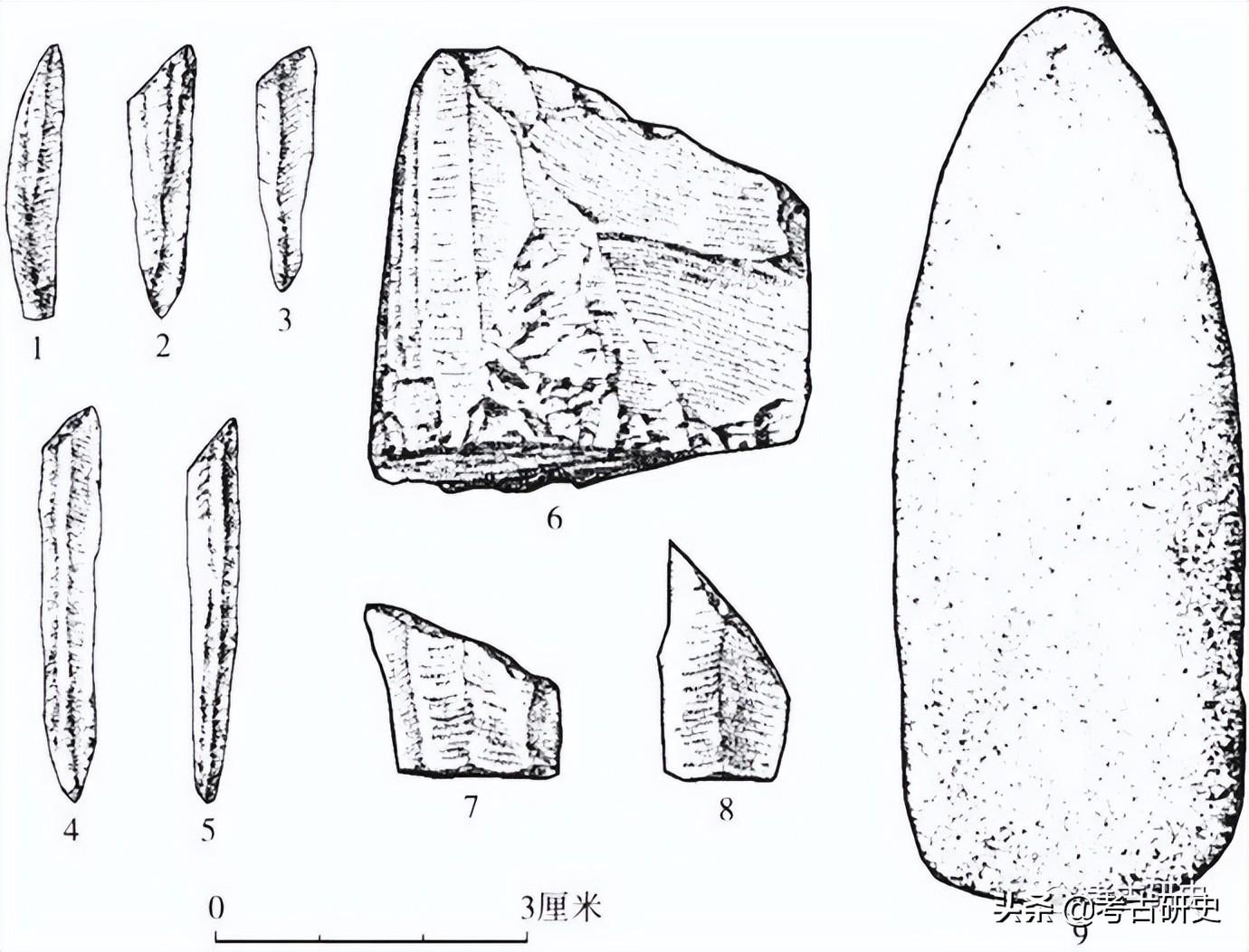

图三 黎凡特地区前陶新石器时代B阶段的磨制石器及打制石斧

1~2.石磨盘 3~4.磨光石斧 5~7.打制石斧 8.磨刃石斧(据Moore,A.M.T.,A Four-Stage Sequence for the Levantine Neolithic,ca.8500-3750B.C.,Bulletin of the American Schools of Oriental Research,246,pp.1-34,1982)

黎凡特南部地区前陶新石器时代发达的研磨类磨制石器可以进一步上溯至旧石器时代末期。黎凡特南部地区的旧石器时代末期可以分为前后两段,前段以卡巴哈(Kebaran)文化和几何形卡巴哈(Geometric Kebaran)文化两个前后相继的文化为代表,后段以纳吐夫(Natufian)文化为代表。根据最新的年代框架,纳吐夫文化时代向前推进至距今14500~12000年,卡巴哈文化和几何形卡巴哈文化则相应为距今22000~14500年(54)。卡巴哈文化时已经出现深腹石容器、石臼以及精致修长的石杵,出土石臼的代表性遗址是埃恩·盖夫(Ein Gev)第Ⅰ层,哈拉涅(Kharaneh)第Ⅳ层,乌姆·哈利德(Umm Khalid)等;时代稍晚的几何形卡巴哈文化的石杵、石臼与卡巴哈文化较为相似,出土石臼和石容器的代表性遗址是内维·大卫(Neve David),犹太干谷(Judayid),奥哈罗(Ohalo)Ⅰ等(55)。纳吐夫文化时期的定居程度明显增强,体现在遗址规模、环形石结构、储藏坑和墓葬等方面,该时期石杵(图二,5)、石臼(图二,6、7)和石容器的数量明显增多,且常与几何形细石器(图二,1~4)共存。石臼上往往有雕刻和彩绘,显示其为贸易产品;在马拉哈(Mallaha)第Ⅱ-Ⅳ层有53件石容器和16件石臼发现,哈梅赫干谷(Wadi Hammeh)第27层有76件石容器和2件石臼发现,哈约尼姆洞穴(Hayonim Cave)B层有17件石容器和2件石臼发现,到了纳吐夫文化晚期,马拉哈(Mallaha)第Ⅰa-c层有40件石容器和14件石臼发现(56)。

如果把时间和空间范围进一步扩大,黎凡特地区以及与其史前文化密切关联的非洲、欧洲,在旧石器时代晚期甚至中期就已经有相当数量的早期研磨类石器的发现。黎凡特地区的阿布·什拉(Abu Noshra)遗址第Ⅱ层,亚布鲁德(Yabrud)遗址第Ⅱ层,卡夫泽(Qafzeh)遗址第9层,撒·阿吉尔(Ksar Akil)遗址第7~8层等均发现了旧石器时代晚期的石磨盘。在欧洲,旧石器时代晚期大约距今3万年前后开始出现石杵和研磨石等研磨颜料的工具,以意大利距今2.8万年左右的比朗西诺2号地点(Bilancino Ⅱ),俄罗斯距今3.1万年的科斯扬基(Kostenki)第16遗址和捷克距今2.9万年的帕夫洛夫(Pavlov)第Ⅵ遗址为代表(57)。此外俄罗斯平原的科斯扬基(Kostenki)第Ⅳ遗址也发现了距今2.3万年至2.1万年的石杵、石臼(58)。相比之下,全球范围最早的研磨类石器应当出现于非洲的中期石器时代的多个地点(59),以近年来新发现的南非布朗姆勃斯(Blombos)洞穴遗址发现的距今10万年左右的存在研磨痕迹的研磨石(grindstone)及被研磨的赭石颜料为代表(60),是非洲早期现代人类演化过程中认知行为能力发展的重要标志。

更值得关注的是,以黎凡特地区和欧洲地区为代表的旧大陆西部虽然发现了相当数量的以石臼、石磨盘和石容器为代表的早期磨制石器,但是早期磨刃类石器的发现似乎存在空白。在西亚黎凡特地区,从卡巴哈文化到纳吐夫文化,该阶段对于理解定居的出现、聚落规模的扩大和食物储存等具有重要意义。其中纳吐夫文化人群是黎凡特地区在卡巴哈文化和几何形卡巴哈文化基础之上定居程度最高的狩猎采集者,甚至已经迈入早期农业社会的门槛(61),其大型营地面积已超过1000平方米,房屋为半地穴式,房基为石构,房子上部建筑材料为木构,不见泥砖(62)。纳吐夫文化除了拥有发达的细石器之外,在大型营地中可以见到不同型式的石臼(63)(见图二,6、7);但该地区此时并没有发现石斧等磨刃类石器,房屋建筑材料中的木材原料获取及加工应当仍由打制石器完成。

就目前的考古材料而言,黎凡特地区最早的磨刃类石器出现于纳吐夫文化之后的前陶新石器时代A阶段。黎凡特地区到了此阶段开始食物生产(64),以杰里科(Jericho)、内蒂夫·哈格达(Netiv Hagdud)、纳哈尔·奥伦(Nahal Oren)和穆雷拜特(Mureybet)等遗址为代表。此阶段的房屋平面为圆形,直径大约4~6米,建筑材料为泥砖(mudbrick)、石块和木料,出现定居村落(65)。前陶新石器时代A阶段的石器工业中,小石叶石核逐渐被大型石叶石核取代,细石器工具被大型的石叶工具取代,这一转变与定居的出现、植物资源利用的增加有所关联(66)。此外工具组合中出现了黎凡特地区最早的磨刃石器,以位于死海东岸的德哈(Dhra’)遗址出土的磨刃石斧(图四,1)为代表,与不同类型的打制石镞(图四,2~4)共存(67)。目前来看,黎凡特地区前陶新石器时代A阶段的磨刃石器数量很少,仅在个别遗址有所发现。

图四 黎凡特地区前陶新石器时代A阶段德哈(Dhra’)遗址出土石器

1.石斧 2~4.石镞(据Kuijt,I.and Mahasneh,H.,Dhra’:An Early Neolithic Village in the Southern Jordan Valley,Journal of Field Archaeology,25(2),pp.153-161,1998)

对于黎凡特地区而言,到了前陶新石器时代B阶段农业进一步发展,以阿布·胡雷拉(Abu Hureyra)、拉马德土丘(Tell Ramad)、拉维(Labweh)、蒙哈塔(Munhatta)、阿布·高什(Abu Ghosh)等遗址为代表。此阶段房屋为多间的长屋,房屋的建筑材料为泥砖、木材和泥土,聚落面积进一步增大,大型聚落如安·加扎尔(‘Ain Ghazal)遗址面积达12万平方米,是前陶新石器时代A时期杰里科(Jericho)聚落面积的三倍(68)。前陶新石器时代B阶段石器工业以石叶工具为主体,包括石叶镰刀(sickle blades)、投射尖状器、石刀、雕刻器等(69);此时在前陶新石器时代A阶段基础上,磨刃石斧的数量有所增加;磨刃石斧的生产操作流程通常为先进行系统剥片整形(图三,5~7),然后磨制刃部(图三,8)或通体磨光(图三,3、4)。本阶段磨刃石斧多发现于地处森林地带的拉马德土丘(Tell Ramad)、拉维(Labweh)、蒙哈塔(Munhatta)、阿布·高什(Abu Ghosh)等遗址,而在处于草原地带的阿布·胡雷拉(Abu Hureyra)等遗址少见(70),暗示这些石斧的用途是加工木材,所以在草原区用途不大。

对于欧洲而言,虽然前文提到在旧石器时代晚期开始出现零星的早期磨制石器,但是此地区在旧石器时代晚期自始至终没有出现磨刃类石器。欧洲大部分地区在距今1万年左右旧石器时代结束之后,并没有与西亚保持同步的节奏进入新石器时代开始食物生产,而是经历了漫长的中石器时代。欧洲的中石器时代是一个动态变化与创新的时代,而非如过去描述的文化倒退时代,中石器时代的聚落规模和定居程度均显著增强(71)。在斯堪的纳维亚半岛南部和德国北部,旧石器时代晚期和中石器时代早期的聚落多为季节性的营地,且多位于内陆湖畔与河谷;但到了中石器时代中期,聚落的定居程度更强且多位于海滨,常见贝丘遗址,是人群长期占据行为的结果(72)。不过,欧洲中石器时代石器工业仍以发达的细石器为核心,常见斜三角形和梯形等几何形细石器(73)。

在欧洲,最早的磨刃类石器可以追溯到中石器时代晚期至末期。欧洲中石器时代的末期出现了重大变革,包括定居聚落、家养动物、栽培植物等的出现,这涉及当地居民生计方式的重大转变。欧洲中石器时代晚期至末期的磨刃类石器的数量不多,如在斯堪的纳维亚南部马格勒莫瑟(Maglemose)文化晚期出现的磨光石斧(图五,9),不过此时石器工业仍以细石器工业为主体(74)(图五,1~8)。直到新石器时代早期,欧洲的磨刃类石器才进一步增多,如在乌克兰距今约6500年前后新石器时代早期的巴格·德涅斯特(Bug-Dniester)文化、科若斯(Kr

s)文化、线纹陶(Linear Pottery)文化、苏尔斯凯亚(Surskaia)文化、彩陶(Painted Ware)文化等都可以见到一定数量的磨光石斧(75);相似的情况在意大利(76)、西班牙(77)、波罗的海东部(78)、欧洲大西洋沿岸地区(79)等都可以见到。此外,在欧洲南部如希腊地区,其紧跟西亚黎凡特地区的文化发展步伐,同样存在前陶新石器时代,并在前陶新石器时代出现磨光石斧(80)。

图五 马格勒莫瑟(Maglemose)文化晚期的磨制石斧与细石器

1~5.三角形细石器 6.小石叶石核 7、8.梯形细石器 9.磨光石斧(据Larsson,L.,The Mesolithic of Southern Scandinavia,Journal of World Prehistory,4(3),pp.257-309,1990)

五、结语

旧大陆东西方在旧石器时代不但在打制石器技术方面呈现明显不同的技术格局,磨制石器也同样存在显著的分异态势。就磨刃类石器而言,旧大陆东部的出现时代明显早于西部。旧大陆东部的早期磨刃类石器分布于环西太平洋地区的中国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚北部等多个地区。其中澳大利亚北部早期磨刃石器的年代达到距今6.5万年,处于旧石器时代中期。日本列岛的早期磨刃石器的年代均达到距今3.5万年,处于旧石器时代晚期前段。中国南方和东南亚的早期磨刃石器的年代也达到距今2万年左右,处于旧石器时代晚期后段;中国北方的早期磨刃石器的年代稍晚,为距今1.2万年左右,处于旧石器时代晚期末段。而在旧大陆西侧,黎凡特地区早期磨刃石器出现于前陶新石器时代A阶段,年代为距今12000~10000年左右。欧洲的磨刃类石器的出现则更晚,处于距今6000多年的中石器时代晚期。

就研磨类石器而言,情况正好相反,旧大陆西侧在非洲中期石器时代距今10万年左右就已经出现,当时研磨类石器与早期现代人加工赭石(赤铁矿)颜料的行为密切相关。这类颜料研磨石器随后相继在西亚、欧洲零星出现,并在旧石器时代晚期距今4万年左右开始数量进一步增多。西亚黎凡特地区的旧石器时代末期(距今22000~12000万年左右)和前陶新石器时代(距今12000~9000年左右),研磨类石器进一步发展,并开始显示出与加工植物性资源更为密切的联系。而在旧大陆东侧,仅中国北方地区在距今2.5万年前后出现了研磨类石器,其他地区如中国南方地区、日本列岛和东南亚等在旧石器时代晚期很少见到此类器物。

无论是打制石器与磨制石器,还是本文重点讨论的磨刃类石器与研磨类石器,其概念设计、制作机理与功能都是有显著差别的。也正是因为如此,旧大陆东西方的早期磨制石器游离于打制石器技术格局之外,呈现出复杂而多样化的技术模式。旧大陆西侧在旧石器时代曾长期引领打制石器技术的革新浪潮,到了旧石器时代中晚期,因研磨颜料和植物种子等社会-生计需求创新开发利用了石磨盘等研磨类工具,形成旧大陆西侧的区域传统。旧大陆东侧在旧石器时代曾长期保持稳定状态(81),与旧大陆西侧有所分异(82),但到了旧石器时代晚期在打制石器系统之外的领域不断开拓新的技术策略,开发利用了全球范围内最早的磨刃类石器,此外还发明了全球最早的陶容器(83)。磨刃类石器的加工虽然费时耗力,但在加工木材领域,相比于打制石器,凭借器物光滑的表面和规整的刃缘具有较高的耐用程度和砍伐效率(84),充分适应了旧大陆东侧亚热带及热带丰富的林木资源。旧大陆东侧的磨刃石器策略出现后断续发展逐渐形成区域传统,并在全新世时期达到兴盛。

上述磨制石器区域传统可以理解为在更新世中晚期旧大陆东西两侧狩猎采集人群适应新的生态-社会环境开发出不同的技术策略,同时也是旧大陆现代人出现与扩散过程中认知能力与行为特征发展的重要标志。最后需要强调的是,中国北方地区磨刃类石器以及陶容器的出现显著晚于中国南方地区,同时北方石叶-细石叶技术体系与中国南方石核-石片石器工业迥然不同,这些现象共同显示出旧石器时代晚期后段中国南北方狩猎采集人群的交流是十分有限的,分别拥有相对独立的生态-社会交流网络。与之相对应的是,旧石器时代晚期中国北方地区的石叶-细石叶技术体系与研磨类石器的出现紧随旧大陆西侧步伐,显示出旧石器时代晚期后段中国北方地区与欧亚大陆西部更为密切的社会-技术关联。

附记:本文为国家社科基金青年项目“旧石器时代旧大陆东西方人类技术比较研究”(项目编号16CKG004)的阶段性研究成果。

注释:

①a.严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期。

b.焦天龙:《试论新石器时代的特征与开始的标志》,《东南文化》1990年第3期。

c.钱耀鹏:《略论磨制石器的起源及其基本类型》,《考古》2004年第12期。

d.Lubbock,J.,Pre-Historic Times,as Illustrated by Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern Savages,London:Williams and Norgate,1865.

②a.北京大学考古文博学院、江西省文物考古研究所:《仙人洞与吊桶环》第53页,文物出版社,2014年。

b.江西省文物管理委员会:《江西万年大源仙人洞洞穴遗址试掘》,《考古学报》1963年第1期。

③北京大学考古文博学院等:《北京市门头沟区东胡林史前遗址》,《考古》2006年第7期。

④北京大学考古文博学院、郑州市文物考古研究院:《河南新密市李家沟遗址发掘简报》,《考古》2011年第4期。

⑤a.同①c。

b.向金辉:《中国磨制石器起源的南北差异》,《南方文物》2014年第2期。

⑥Takashi,T.,MIS3edge-ground axes and arrival of the first Homo sapiens in the Japanese archipelago,Quaternary International,248,pp.70-78,2012.

⑦Geneste,J.M.,David,B.,Plisson,H.et al.,The origins of Ground-Edge axes:New finding from Nawarla Gabarnmang,Arnhem Land (Australia) and global implications for the evolution of fully Modern Humans,Cambridge Archaeological Journal,22(1),pp.1-17,2012.

⑧a.翟少冬:《华北地区磨制石器制作工艺考察》,《中原文物》2015年第1期。

b.Wright,K.,The Origins and Development of Ground Stone Assemblages in Late Pleistocene Southwest Asia,Paléorient,17(1),pp.19-45,1991.

⑨a.翟少冬:《陶寺遗址石制品复制实验与磨制工艺》,《人类学学报》2015年第2期。

b.Shea,J.J.,Lithic Modes A-I:A New Framework for Describing Global-Scale Variation in Stone Tool Technology Illustrated with Evidence from the East Mediterranean Levant,Journal of Archaeological Method and Theory,20(1),pp.151-186,2013.

c.Hayden,B.,From Chopper to Celt:The Evolution of Resharpening Techniques,Lithic Technology,16(2/3),pp.33-43,1987.

⑩曲彤丽、陈宥成:《试论早期骨角器的起源与发展》,《考古》2018年第3期。

(11)a.钱耀鹏:《关于新石器时代的三次“革命”》,《华夏考古》2010年第1期。

b.同①c。

c.Yerkes,R.W.and Barkai,R.,Tree-Felling,Woodworking,and Changing Perceptions of the Landscape during the Neolithic and Chalcolithic Periods in the Southern Levant,Current Anthropology,54(2),pp.222-231,2013.

(12)同⑨b。

(13)陈宥成、曲彤丽:《试析华北地区距今1万年左右的社会复杂现象》,《中原文物》2012年第3期。

(14)Peterson,N.,The Pestle and Mor tar:An Ethnographic Analogy for Archaeology from Arnhem Land,Mankind,(6),pp.567-570,1968.

(15)Clarkson,C.,Jacobs,Z.,Marwick B.et al.,Human Occupation of Northern Australia by 65,000Years ago,Nature,547(7663),pp.306-310,2017.

(16)张森水:《管窥新中国旧石器考古学的重大发展》,《人类学学报》1999年第3期。

(17)王建等:《下川文化—山西下川遗址调查报告》,《考古学报》1978年第3期。

(18)a.中国社会科学院考古研究所、陕西省考古研究所:《陕西宜川县龙王辿旧石器时代遗址》,《考古》2007年第7期。

b.Zhang,J.F.,Wang,X.Q.,Qiu,W.L.et al.,The Paleolithic Site of Longwangchan in the Middle Yellow River,China:Chronology,Paleoenvironment and Implication,Journal of Archaeological Science,38(7),pp.1527-1550,2011.

(19)a.山西省临汾行署文化局:《山西吉县柿子滩中石器文化遗址》,《考古学报》1989年第3期。

b.原思训等:《山西吉县柿子滩遗址的年代与文化研究》,《考古》1998年第6期。

(20)a.柿子滩考古队:《山西吉县柿子滩旧石器时代遗址S14地点2002~2005年发掘简报》,《考古》2013年第2期。

b.Liu,L.,Bestel,S.,Shi,J.M.et al.,Paleolithic Human Exploitation of Plant Foods during the Last Glacial Maximum in North China,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,110(14),pp.5380-5385,2013.

(21)柿子滩考古队:《山西吉县柿子滩遗址第九地点发掘简报》,《考古》2010年第10期。

(22)河北师范大学梅惠杰先生提供了相关信息。

(23)郁金城:《从北京转年遗址的发现看我国华北地区新石器时代早期文化的特征》,《北京文物与考古》2002年第5期。

(24)同③。

(25)河北省文物研究所等:《1997年河北徐水南庄头遗址发掘报告》,《考古学报》2010年第3期。

(26)同④。

(27)同②。

(28)a.邱立诚等:《广东阳春独石仔新石器时代洞穴遗址发掘》,《考古》1982年第5期。

b.原思训等:《阳春独石仔和柳州白莲洞遗址的年代测定—试探华南地区旧石器文化向新石器文化过渡的时间》,见《纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952~1982)》,文物出版社,1990年。

(29)宋方义等:《广东封开黄岩洞洞穴遗址》,《考古》1983年第1期;《广东封开黄岩洞1989年和1990年发掘简报》,《东南文化》1992年第1期。

(30)a.金志伟等:《英德云岭牛栏洞遗址试掘简报》,《江汉考古》1998年第1期。

b.英德市博物馆等:《英德云岭牛栏洞遗址》,见《英德史前考古报告》,广东人民出版社,1999年。

(31)广东省文物考古研究所等:《广东英德市青塘遗址》,《考古》2019年第7期。

(32)a.柳州白莲洞洞穴科学博物馆等:《广西柳州白莲洞石器时代洞穴遗址发掘报告》,见《南方民族考古》第一辑,四川大学出版社,1987年。

b.广西柳州白莲洞洞穴科学博物馆:《柳州白莲洞》,科学出版社,2009年。

(33)a.柳州市博物馆、广西壮族自治区文物工作队:《柳州市大龙潭鲤鱼嘴新石器时代贝丘遗址》,《考古》1983年第9期。

b.傅宪国等:《柳州鲤鱼嘴遗址再度发掘》,《中国文物报》2004年8月4日。

(34)陈伟驹:《岭南地区史前年代学及相关问题研究—以牛栏洞遗址为例》,《东南文化》2015年第6期。

(35)a.同⑤b。

b.陈伟驹:《有陶与无陶:时间早晚还是空间差异?—简论岭南新石器时代早期文化》,《江汉考古》2016年第1期。

(36)Blundell,V.M.and Bleed,P.,Ground Stone Artifacts from Late Pleistocene and Early Holocene Japan,Archaeology & Physical Anthropology in Oceania,9(2),pp.120-133,1974.

(37)Oda,S.and Keally,C.T.,The Origin and Early Development of Axe-Like and Edge-Ground Stone Tools in the Japanese Palaeolithic,Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association,12(1),pp.23-31,1992.

(38)Sekiya,A.,Ground-Stone Axe in the Upper Paleolithic of Japan,Archaeology,Ethnology and Anthropology of Eurasia,28(4),pp.58-62,2006.

(39)同⑥。

(40)Anderson,A.and Summerhayes,G.,Edge-Ground and Waisted Axes in the Western Pacific Islands:Implications for an Example from the Yaeyama Islands,Southernmost Japan,Asian Perspectives,47(1),pp.45-58,2008.

(41)Lee,H.W.,Christopher J.B.,Lee,C.,The Korean Early Late Paleolithic Revisited:A View from Galsanri,Archaeological and Anthropological Sciences,9(5),pp.843-863,2017.

(42)Bellwood,P.,Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago,Honolulu:University of Hawaii Press,1997.

(43)a.Geneste,J.M.,David,B.,Plisson,H.et al.,Earliest Evidence for Ground-Edge Axes:35,400±410cal BP from Jawoyn Country,Arnhem Land,Australian Archaeology,71(1),pp.66-69,2010.

b.同⑦。

(44)O’Connor,S.,Maloney,T.,Vannieuwenhuyse,D.et al.,Occupation at Carpenters Gap 3,Windjana Gorge Kimberley,Western Australia,Australian Archaeology,82(1),pp.2-11,2014.

(45)Hiscock P.,O’Connor S.,Balme J.et al.,World’s Earliest Ground-Edge Axe Production Coincides with Human Colonizat ion of Aust ralia,Australian Archaeology,78(6),pp.10-23,2016.

(46)同(15)。

(47)陈宥成、曲彤丽:《“勒瓦娄哇技术”源流管窥》,《考古》2015年第2期;《“石叶技术”相关问题的讨论》,《考古》2018年第10期;《旧大陆东西方比较视野下的细石器起源再讨论》,《华夏考古》2018年第5期。

(48)Kuijt,I.and Goring-Morris,N.,Foraging,Farming,and Social Complexity in the Pre-Pottery Neolithic of the Southern Levant:A Review and Synthesis,Journal of World Prehistory,16(4),pp.361-440,2002.

(49)Asouti,E.,Beyond the Pre-Pottery Neolithic B Interaction Sphere,Journal of World Prehistory,20(2/4),pp.87-126,2006.

(50)Hodder,I.,atah

yük in the Context of the Middle Eastern Neolithic,Annual Review of Anthropology,36,pp.105-120,2007.

(51)Goring-Morris,A.N.and Belfer-Cohen,A.,Neolithization Processes in the Levant:The Outer Envelope,Current Anthropology,52(S4),pp.S195-S208,2011.

(52)同⑧b。

(53)Wright,K.,A classification System for Ground Stone Tools from the Prehistoric Levant,Paléorient,18(2),pp.53-81,1992.

(54)Scarre,C.,The Human Past:World Prehistory & the Development of Human Societies(Third Edition),Thames & Hudson,2013.

(55)同⑧b。

(56)同⑧b。

(57)Revedin,A.,Aranguren,B.,Becattini,R.et al.,Thirty Thousand-year-Old Evidence of Plant Food Processing,PNAS,107(44),pp.18815-18819,2010.

(58)Semenov,S.A.,Prehistoric Technology,London:Cory,Adams and Mackay,1964.

(59)Mcbrearty,S.and Brooks,A.S.,The Revolution that Wasn’t:A New Interpretation of the Origin of Modern Human Behavior,Journal of Human Evolution,39(5),pp.453-563,2000.

(60)Henshilwood,C.S.,d’Errico,F.,Niekerk,K.L.et al.,A 100,000-Year-Old Ochre-Processing Workshop at Blombos Cave,South Africa,Science,334(6053),pp.219-222,2011.

(61)Bar-Yosef,O.and Valla,F.,The Natufian Culture and the Origin of the Neolithic in the Levant,Current Anthropology,31(4),pp.433-436,1990.

(62)Bar-Yosef,O.,The Natufian Culture in the Levant,Threshold to the Origins of Agriculture,Evolutionary Anthropology,6(5),pp.159-177,1998.

(63)Belfer-Cohen,A.,The Natufian in the Levant,Annual Review of Anthropology,20,pp.167-186,1991.

(64)Finlayson,B.,Mithen,S.J.,Najjar,M.et al.,Architecture,Sedentism,and Social Complexity at Pre-Pottery Neolithic A WF16,Southern Joudan,PNAS,108(20),pp.8183-8188,2011.

(65)Moore,A.M.T.,A Four-Stage Sequence for the Levantine Neolithic,ca.8500-3750B.C.,Bulletin of the American Schools of Oriental Research,246,pp.1-34,1982.

(66)Quintero,L.A.and Wilke,P.J.,Evolution and Economic Significance of Naviform Coreand-Blade Technology in the Southern Levant,Paléorient,21(1),pp.17-33,1995.

(67)Kuijt,I.and Mahasneh,H.,Dhra’:An Early Neolithic Village in the Southern Jordan Valley,Journal of Field Archaeology,25(2),pp.153-161,1998.

(68)Asouti,E.,Beyond the Pre-Pottery Neolithic B Interaction Sphere,Journal of World Prehistory,20(2/4),pp.87-126,2006.

(69)Quintero,L.A.and Wilke,P.J.,Evolution and Economic Significance of Naviform Coreand-Blade Technology in the Southern Levant,Paléorient,21(1),pp.17-33,1995.

(70)同(65)。

(71)Bailey,G.and Spikins,P.,Mesolithic Europe,Cambridge University Press,2008.

(72)Price,T.D.,The Mesolithic of Nor thern Europe,Annual Review of Anthropology,20,pp.211-233,1991.

(73)Price,T.D.,The Mesolithic of Western Europe,Journal of World Prehistory,1(3),pp.225-305,1987.

(74)Larsson,L.,The Mesolithic of Southern Scandinavia,Journal of World Prehistory,4(3),pp.257-309,1990.

(75)Telegin,D.J.,Neolithic Cultures of the Ukraine and Adjacent Areas and Their Chronology,Journal of World Prehistory,1(3),pp.307-331,1987.

(76)Malone,C.,The Italian Neolithic:A Synthesis of Research,Journal of World Prehistory,17(3),pp.235-312,2003.

(77)Straus,L.G.,The Late Upper Paleolithic-Mesolithic-Neolithic Transitions in Cantabrian Spain,Journal of Anthropological Research,65(2),pp.287-298,2009.

(78)Rimantiene,R.,The Neolithic of the Eastern Baltic,Journal of World Prehistory,6(1),pp.97-143,1992.

(79)Arias,P.,The Origins of the Neolithic Along the Atlantic Coast of Continental Europe:A Survey,Journal of World Prehistory,13(4),pp.403-464,1999.

(80)Demoule,J.P.and Perlès,C.,The Greek Neolithic:A New Review,Journal of World Prehistory,7(4),pp.355-416,1993.

(81)高星、裴树文:《中国古人类石器技术与生存模式的考古学阐释》,《第四纪研究》2006年第4期。

(82)a.王幼平:《青藏高原隆起与东亚旧石器文化的发展》,《人类学学报》2003年第3期。b.陈宥成、曲彤丽:《旧石器时代旧大陆东西方的石器技术格局》,《中原文物》2017年第6期。

(83)陈宥成、曲彤丽:《中国早期陶器的起源及相关问题》,《考古》2017年第6期。

(84)陈虹等:《从原料角度探讨中国磨制石器出现及发展的动因》,《考古》2017年第10期。

来源:《考古》2020年10期。

- 0004

- 0001

- 0000

- 0003

- 0000