石质工具创新背后的意义(蓝色革命之三)

【说明】本文为郭静云、郭立新所著《“蓝色革命”:新石器生活方式的发生机制及指标问题(东亚视角)》(原刊于《中国农史》2019年第4-5期)之一部分,因全文内容较长,现分节摘发。

三、石质工具创新背后的意义

虽然考古界将细石器般的猎器、磨制石器、陶器等技术的出现作为新石器时代到来的标志,这已成为常识,但对这些创新背后的意义的讨论颇显不足。

(一)细石器代表食谱的变化

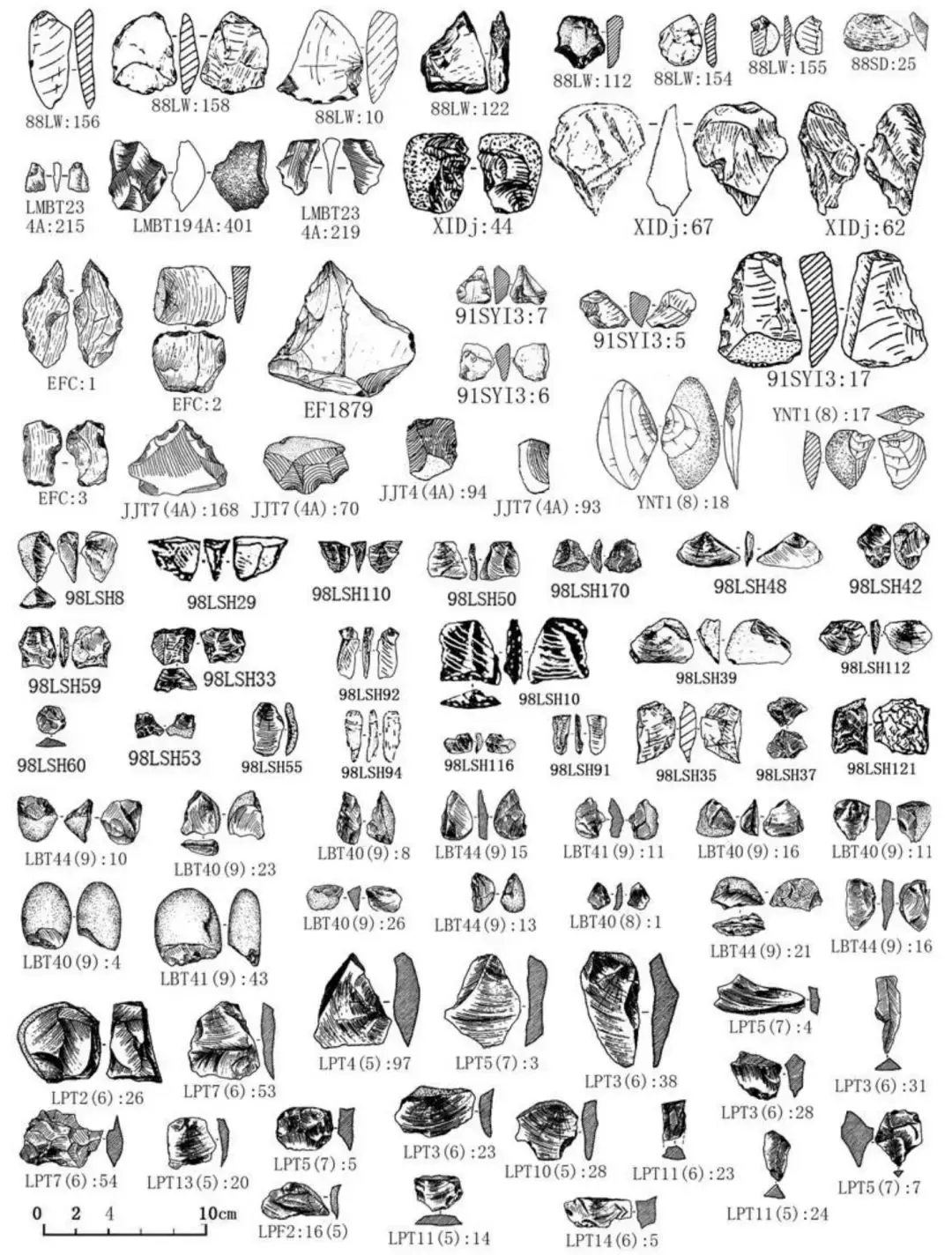

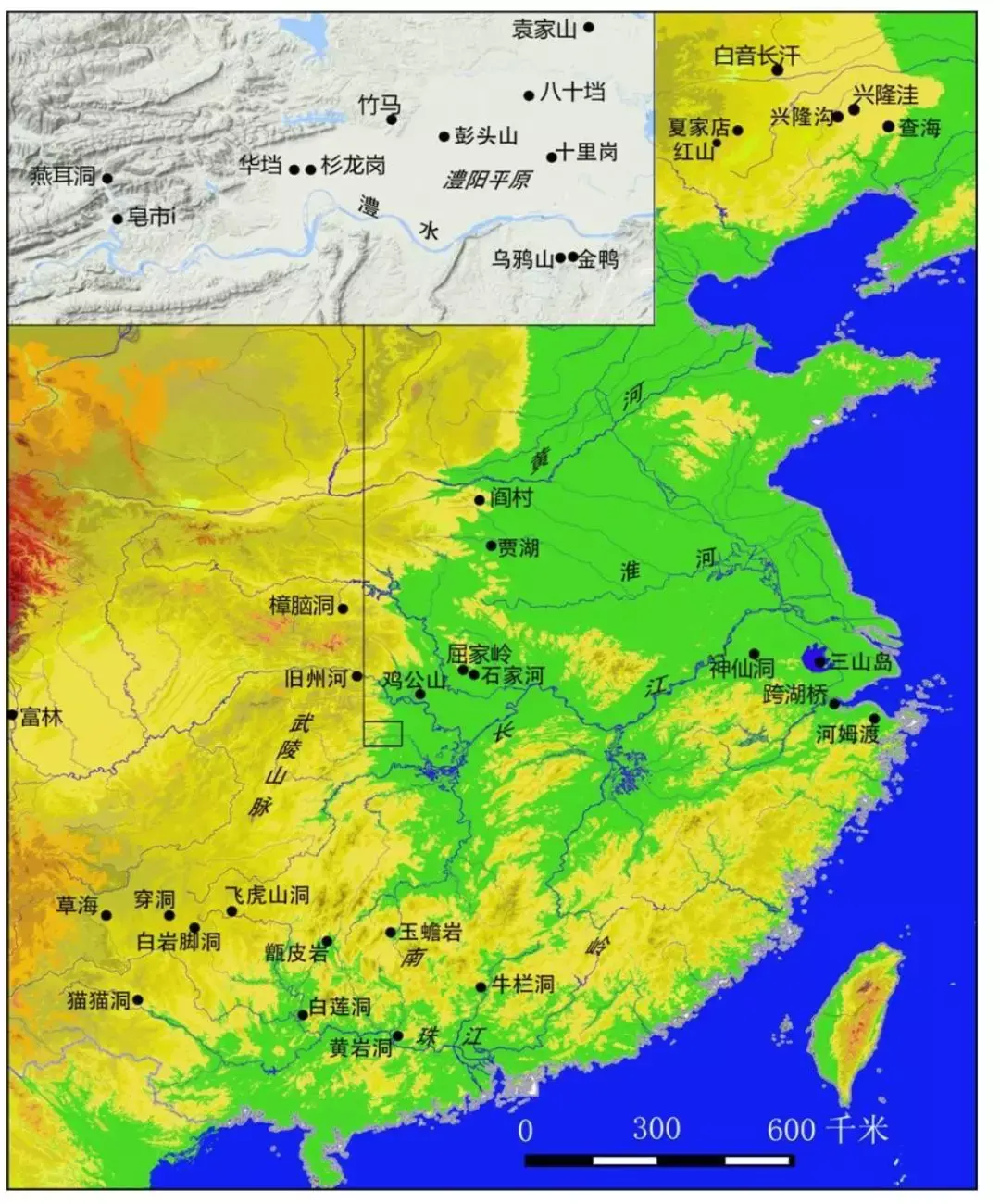

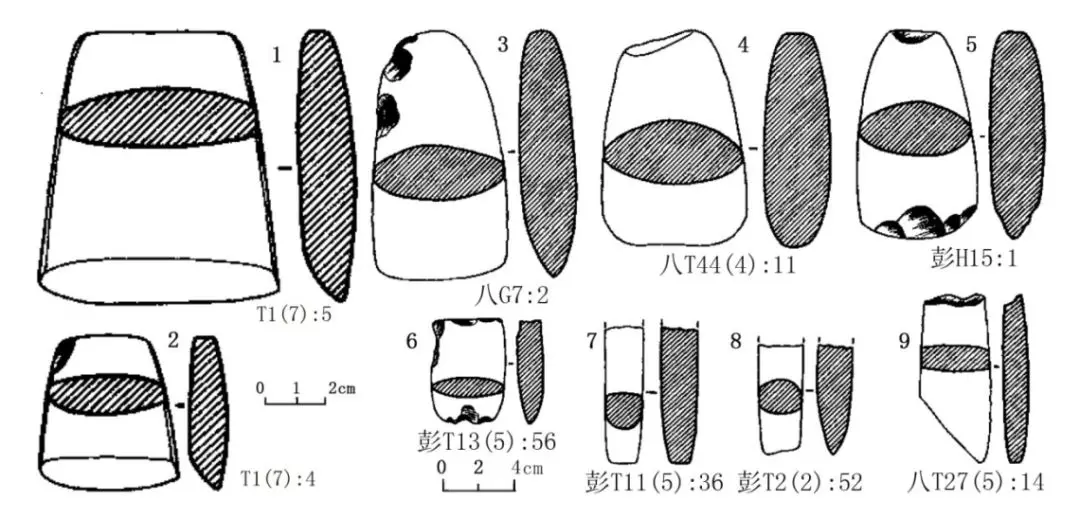

笔者拟在此强调,石器细小化,是从旧石器时代通往新石器时代的唯一指标(图二)。细石器工业发展的主要动机,应该缘于狩猎对象的细小化,亦即此时人类食物发生了变化。宾福德指出,在更新世末期至全新世初期,人类加大了对小型动物、水生资源和鸟类的利用。[1]如果依旧石器时代的情形,四足动物为人类核心食物,猎这类动物适合用较粗的石器;但如果打鸟、捞鱼,则只能用细小石器;刮兽皮的刮削器与刮鱼鳞的刮削器的大小当然差得远;射鸟、解剖鸟的石器也必然要小于解剖大型动物所用。我们知道,在新石器时代,猎民常用细石器制造箭头等猎器来打大型动物,但这恐怕是发明细石器之后,进一步扩大其用途的情况,很难视作石器细小化的最初动机。也就是说,石器的细小化是人类食物广谱化的最初指标。

旧石器考古表明,欧亚地区人类对水生食物和水边食物的兴趣同时发生。循着末次冰期后地球暖化开始,在距今约15000-12600年间的博林──阿雷罗德震荡(Bølling-Allerødoscillation)期间,气候暖化,人们的食物也始见广谱化迹象,尤其是水生的鱼类和水边的鸟类明显吸引人类捕食。地中海地区相当于此暖化期的马格德林文化末期(Magdalénienfinal)的洞窟岩画、石刻和雕刻骨器中,普遍发现有鱼的造型(图三;五:1-5)。学界研究发现,当时的造型对象都是鲤科鱼,生活在浅淡水芦苇之间。[2]

图二,旧石器末期与新石器初期的细石器。88SD:石门大圣庙;88LW:澧县乌鸦山地点;XIDj:澧县金鸭地点;LMB:澧县袁家山;91SY:皂市燕尔洞;EF:房县樟脑洞;JJ:江陵鸡公山;YN:英德牛栏洞一期;98LSH:澧县十里岗;LB:澧县八十垱下层;LP:澧县彭头山。

图三 旧石器晚期法国Lortet岩洞发现刻纹鹿角

虽然新仙女木的干冷化事件(Younger Dryas,年代最大范围约距今12800-11400年间,各地起止时间有约200年的差异)阻止人类靠水源谋生的发展,但已习惯新食谱的部分人群,还是坚持继续找富有浅水洼地和溪河的区域。到了前北方期(Pre-Boreal,距今约11600—10600年前)及北方期(Boreal,约距今10900—8200年)时,这些人群获得更充分的发展新生活的条件。

东亚地区细石器遗址众多,不过其中不少是全新世猎民的据点,甚至到青铜时代,还有细石器狩猎文化族群,且大部猎民据点的时代背景不清楚,所以这种资料争议很多。少量的地点,因为前后资料丰富,可以看出区域发展的脉络,所以比较无疑,可定为更新世末期地点,即时代最早的细石器地点,有两类。一类是靠近河流的台地上的据点,一般离山区也不远,如湘北澧水下游的乌鸦山[3]、金鸭[4]、袁家山[5]、江陵鸡公山[6]等等;二类是河边洞口偏高的崖屋式洞穴遗址,如湘西北武陵山麓渫水下游的燕尔洞[7]、鄂西神农架山林褚河谷区的樟脑洞[8]、黔西南兴义猫猫洞[9]、普定白岩脚洞等[10]。此外,还有些旧石器末期的石器和动物骨骼出现在山间的低漥地中,甚至可能出现在高山古湖滩内,如贵州威宁草海地点等[11]。该遗址应该是平时活动在周围山区的人群,经常下到盆地水边捕捞。

这些遗址中发现的细石器与大型石器的比例不一,但细石器的材料均为石英和燧石。以澧水下游为例,裴安平曾注意到,本地新石器时代已几乎不用石英作细石器,而只用燧石,因此这两种材料并用属于该地区旧、新石器过渡阶段的指标。[12]

乌鸦山、金鸭和袁家山第四层等遗存可以归纳于袁家荣先生所提出的澧水下游澧阳平原乌鸦山文化。乌鸦山文化的特征如下:一、砂岩的石器变少,选择硬度较高的硅质岩石,另出现硬度为7度的石英和燧石;二、大型器物很少,例如,包括细石器在内的小型石器在袁家山地点第四层占73%,在乌鸦山地点占70%,在金鸭地点占一半;三、人们已较少用完整砾石做石器,石片工业发达,但小型石器的形状尚未固定。[13]关于乌鸦山及金鸭两个地点的土层记录过于简略,大体上只知道这是高出现在低漥地面20─25米的古河岸,石器出自黑色黏土之下的橘黄色土层的上部,该土层多含铁锰结核镜体,离当时地面的深度为120─150厘米[14]。袁家山地点的海拔为67米,也是位于古河道的高岸边,第四层的深度为0.25─0.4米,土质也是黄色粉沙质黏土,夹杂有铁锰结核斑[15]。该土层的形成相当于末次冰期[16],乌鸦山文化基本上可以代表末次冰期晚段的人们,经常出来到靠近河流的高台地,他们的食谱可能已包含了鱼类。

燕尔洞的人骨化石经碳十四测年并进行石灰岩地区碳酸钙校正后,其年代为14000 calBP左右,大致相当于博林──阿雷罗德震荡时期;并且,洞厅中发现很多兽骨,有助于复原那时候暖和气候的情况[17]。按照石器与动物骨骼对照,发掘者袁家荣先生将燕尔洞定为旧石器晚期最晚时期的洞穴遗址[18],与地中海马格德林文化晚期大致同时。

位于燕尔洞以北略偏西270公里地方的神农架樟脑洞遗址的情况与此接近,兽骨碳十四测年数据接近(13500─14000 cal BP);动物组合也反映当时气候较暖和,但比燕尔洞略冷一点,考虑到它在燕尔洞偏北的位置,且海拔高出400多米(前者洞口海拔为140米,后者洞口海拔为558米)。故笔者赞成发掘者的看法,即樟脑洞遗址的年代也相当于晚更新世末期的暖化时段,与燕尔洞的时代大体相同。[19]对照古气候资料,神农架地区距今13000年左右有突然的温度高值,此后突然降温,冷值极低,在距今13000─11000年间又经过典型的新仙女木阶段,而距今11000年以后升温迅速并持续到距今8000余年,然后出现一个短暂的迅速降温的寒冷期并很快回升。[20]这种研究成果显示,神农架地区气候变迁表现与全球变化一致,樟脑洞的人食谱广化而石器细化的背景是距今13000年左右的温润气候,此即为博林──阿雷罗德震荡的表现。

离燕尔洞西南直线距离约700公里处的黔西普定白岩脚洞遗址海拔1280米,洞底高出附近的木拱河河床约40米。文化层之下的地层土质反映干燥气候环境,而从文化层时开始,明显有过多雨温润的气候变化。参考白岩脚洞约1.2米深处的兽骨测年数据[21],并考虑碳酸钙死碳环境很重的因素,遗址年代应落在距今14600─10600年间,与上两处遗址环境与时代背景基本相同。

裴安平先生认为,乌鸦山文化早于燕尔洞[22]。笔者基本上同意此看法,但是乌鸦山文化的后段应该与燕尔洞同时,这都是更新世末期慢慢转向为依靠水来谋生的人群之遗存。根据这些遗存,并结合澧阳平原及周边地形推断,在水位略低的时候人们下到海拔40─60米左右的澧水及其支流之高岸边,在水位上升时又回到更高的地方(现在澧阳平原海拔为32─60米,32─30米均为地下水波动的高度[23])。

江陵鸡公山第四层遗存的背景也与此相似,但其海拔更低,为38.5米,水位上升时对人类据点的影响更大[24]。

所以,虽然目前在东亚地区更新世末期的近水遗址中,没有发现鱼骨之类的直接反映当时依水维生的证据,也没有发现水生动物造型,但这些分布于河流岸边且存在大量细石器的人类活动地点,也可能与地中海地区马格德林文化末期一样,反映了晚更新世末期人群食谱广化并依水维生的情况。

细石器文化从旧石器末期形成以来,广泛发展,更新世末和全新世众多遗址阐明,细石器的用处与水边生活有关,如苏南三山遗址位于太湖三山岛上,年代约距今12000年[25]。苏南溧水白马镇茅山山脉迥峰神仙洞遗址的环境,是在水源丰富的低山里的岩洞,人类遗存的年代相当于新石器早期[26]。与茅山遗址年代大致相近的四川富林文化遗址群,都位于大渡河的高岸边上,并且发现很多双壳纲的蚌壳,证明人们食用水生动物[27]。历来使用细石器的范围并不限用于水边生活,逐步成为普遍的猎器,在水源贫乏的猎民遗址亦多见,并扩展其他作用,但笔者却认为,细石器的发明最有可能涉及到食谱向水生及水边动物的广化。

虽然更新世晚期的证据略嫌不足,但全新世早期的情况亦资说明。东亚地区湘江上游湖南道县玉蟾岩洞穴内,在应属于前北方期的地层中,虽然未发现过鱼类造型,但发现鱼骨,这同样表明人类食物广谱化事件,并且鱼种与地中海遗址中所造型的一样,也属鲤科鱼种,如䰾鱼、鲤鱼、青鱼等浅水鱼种。[28]贵州飞虎洞[29]、猫猫洞[30]、穿洞[31]等更新世、全新世之际的遗址,一样表现水生食物、禽类食物与早期细石器工业的并存。[32]年代大约同时的牛栏洞、朱屋岩、仙佛岩、吊珠岩、黄岩门[33]、甑皮岩[34]、白莲洞[35]、黄岩洞[36]等珠江流域的遗址,发掘者可惜未作鱼骨鉴定,但发现大量螺壳,自然情况一致,笔者认为这些人的食谱与玉蟾岩人也一致,年代还略早。

到了北方期,新石器时代的彭头山文化,鱼骨虽然保存得少而不佳,大部分残片难以辨识,但是鉴定的鱼种依然是这一类:鲤鱼、青鱼、草鱼、鳢鱼以及生活习惯同样的鲶鱼,即以浅水鱼种为主,此外只有生活于清水的黄颡鱼[37](图五)。

地中海地区在发现鱼的造型的同时,同一处也发现有鸟类的造型,且以水边生活的鸟类为主(图四:6-11)。甚至在一些马格德林文化末期的雕刻上,鱼和鸟同时出现(图四:12、13)。玉蟾岩等洞穴遗址,在出土鱼骨的层位中也出土了鸟骨,彭头山文化的情况也同样如此(图六)。[38]

人类被鱼肉、鸟肉所吸引,在猎器上有直接的反映,但只有进一步的演化才揭示出,这是人类生活大变化的先声,是向新石器文化发展的先行指标。

(二)磨制石器是人的生活与水界有关联的标志物

1、磨制石器工具发明的需求

几千年之后,有些地区发明磨制石器的技术,这已是完整的新石器文化的指标,但实际上只有部分新石器文化才采用磨制石器。本文所称的磨制石器,并不包括用打磨方法加工过的装饰品等对象,也不包括因用其磨某种对象而使石头被自然磨光,而是特指有目的地磨制加工成形,在加工的过程中以磨的方式制造磨平的刃部,这些用来作工具的磨制石器有石斧、石锛、石凿等等。

长江流域的磨制石器最早出现在彭头山最下一层(第7层,图七),该地层的土质与埋藏乌鸦山文化的富含铁锰结核黄色土的地层相接,所以年代应不晚于一万年前[39]。笔者观察各地新石器文化工具,获得一种印象:长江流域磨制石器工具在整个亚非地区有独特表现,似乎远早于其他地区,而且其他地方磨制石器的形状与长江流域相似。或许可以推论,长江流域是亚非地区磨制石器工业的源头与中心,这项技术从长江流域出现后,逐步传播到其他地区。当然,这一假设还需要进一步探究。

为什么其他地区没有早发明磨制石器工具,甚至在自己的历史发展中根本不用这种技术?人们制造某种工具一定是缘于某种现实的需求且客观条件也允许,如果原有的技术足以满足需求,何必创新﹖如果没有发明或采用新技术的客观条件,也不会有这种工具的出现。换言之,磨制石器的出现,一定是因为人们生活中出现某种全新的需求,且用原来的打制石器无法解决,只有用磨制石器才能够解决。一些学者认为这种需要乃因农耕而起,[40]但是,笔者却认为,这一全新的需求,首先是缘于制造竹筏,接着发展到制造独木舟等木制的船。

图七 彭头山文化磨制石器

玉蟾岩遗址发现的鱼骨,都是生活在浅水、芦苇丛中的鱼种。循着渔业生活的发展,已不可能只是从浅水打鱼,还需要发明游水或浮水的方法。最早的渔民或许依靠单一原木、简单连结的筏子等。坎塔布连山脉旧、新石器之际卡斯蒂略(Cuevade El Castillo)岩洞壁画上保留有人们发明蒲舟浮于波浪之上的造型(图八)。到了新石器时代需要发展渔业者,根据各自不同的自然条件,开始发展造船业。在木材稀缺的地区,如尼罗河流域继续发展蒲船(图九)[41],相应地尼罗河流域新石器文化根本没有磨制石器工具,该地区直接从打制石器发展到制造铜器工业。一般认为,尼罗河文明没有用磨制石器是因为特别早学会用红铜,但也没有早到距今一万年长江中游地区开始制造磨制石器的时候。所以,这一说法经不起推敲,笔者认为其主要原因是尼罗河流域没有木材,不做木舟,故没有对磨制石器的需求。

返观长江游域,反而是竹、木多于芦苇。竹子是在华南最普遍用的材料,既方便用于筑房屋,亦是做浮水工具的好材料。从早期连接几个竹子浮水开始,此后做竹筏的技术逐步稳定。笔者认为,竹筏是华南地区浅水河流中最早使用的浮水工具,直至最近还在用(图一〇)。竹竿心空质轻浮力大,但是竹子表皮致硬坚韧,与内皮成份不一致;如果不将表皮剥离,做成竹筏后很容易使竹筒爆裂而失去浮力。所以,竹筏在制作时,原则上需要先把竹子表皮剥除并使竹肉变干。砍倒竹子固然可以用打制石器,但是若要剥离竹筒外皮,则必须用小型磨制石锛,利用其单边出刃的特点,斜向用力削除竹子外皮,若其刃部不光滑,则很容易刺伤竹筒,使其漏气进水。

图一〇 华南地区源自远古的竹筏技术

随着石锛技术发展,尺寸略大的石锛可以用来制造独木舟。同理,只有磨制石器才可以顺着纤维砍开木材,少折断木质纤维,在需要折断木质纤维的部分,用边砍边磨的方式加工平面,这样的独木舟用起来才方便,才不怕扎刺。若用刃部不平的打制石器去做独木舟,会留下很多刺,这种独木舟很难使用。彭头山文化最早的磨制石器恰好就是有小型和大型的石锛(图七:1、2)。

换言之,发明磨制石器指涉着渔业发展。竹筏和独木舟分别用作浮浅水和深水的载具,且都需要用磨制石锛加工。在东亚有竹林的地带,使用竹筏作为浮浅水的载具。经过漫长发展,开始使用较大的石锛去制作独木舟,从而使人们能够在较深的水面从事网鱼等水生动物的捕捞作业。在彭头山文化中,除了浅水鱼种外,另见有黄颡鱼等喜欢较深而洁净之水的鱼种[42]。由此判断,彭头山人应该不仅有制造竹筏的技术,并很可能已经发展到发明独木舟的水平。

人们发明稳固而方便用橹桨操纵的独木舟,正是木舟制造业的兴起促成了磨制石器的发明。最早的游船橹桨等用具的形状也许不规整,但经过长期摸索,到了新石器中期,已学会找到几种最方便和好用的形状(图一二)[43],并已会做很大的独木舟(以跨湖桥出土的为例,图一一)。[44]

当最初是为造船而发明的磨制石器制造方法出现以后,后来者显然不仅仅只是将其限于用来做船而已,人们会发现房屋的木柱等木质的东西,或其他木质工具,都可用磨制石器来削皮和加工。笔者所强调的重点是,发明磨制石器的最初动机,乃是由于人类食物改变,并且对水里食物的依赖明显加强,从而促使全新的生活策略出现。

磨制石器除了加工木头之外,亦便于挖掘坚硬的土地等。彭头山文化时期,磨制石器的形状已基本定型:以锛(最多)、斧、凿、杵、铲、锄为主(图七:3-9)[45],后来这些器型继续发展和多样化,并到了新石器晚期,大约从距今6500年以来,长江中游磨制石器工业已发展到很高的程度,种类多,功能全,形状精准,而打制石器在平原地区已少见[46]。虽然从彭头山文化晚期、皂市下层文化(约8200─7000BP)以来,形状相同的磨制石器在更北边的遗址也可以见到,但却主要发现于依靠水边维生的文化遗址中,如舞阳贾湖等[47],同时打制石器工业在华北各文化中一直占优势。

磨制石器除了加工木头之外,亦便于挖掘坚硬的土地等。彭头山文化时期,磨制石器的形状已基本定型:以锛(最多)、斧、凿、杵、铲、锄为主(图七:3-9)[48],后来这些器型继续发展和多样化,并到了新石器晚期,大约从距今6500年以来,长江中游磨制石器工业已发展到很高的程度,种类多,功能全,形状精准,而打制石器在平原地区已少见[49]。虽然从彭头山文化晚期、皂市下层文化(约8200─7000BP)以来,形状相同的磨制石器在更北边的遗址也可以见到,但却主要发现于依靠水边维生的文化遗址中,如舞阳贾湖等[50],同时打制石器工业在华北各文化中一直占优势。

我们从渔业比重最低的东北地区来观察。中国东北新石器中期的兴隆洼文化和查海文化,除了磨石之外只有极少数的磨制石斧可能是用来加工屋柱的。至于挖掘半地穴式房屋的铲和其他工具,都采用打制技术加工,把打制石器工业技术水平发展得相当高(图一四;一五)[51]。人们制造工具一定是要符合他们的生活需求,如果简单的加工已足以达到其目的,何必做得更精致?如果原有的技术足以满足现实需求,新技术的吸引力便不高。东北兴隆洼文化所在之地河流不多,从文化遗物来判断,在这些人的生活中渔业的比重低,所以磨制工具主要用作加工房屋的柱子而已,器型简单,数量也少(图一三)[52]。此外,只有少量石磨棒等磨石。直至新石器晚期,红山文化的打制工具还是很多(图一六:1-11)[53],而磨制技术主要用来制作礼器,磨制工具的形状不多,磨的程度也远不如长江流域,这绝对不是因为没有这方面的能力,而是没有这种需求。青铜时代东北夏家店下层文化打制石器依然在用(图一六:12)[54]。反过来说,中国东北打制锄等工具的技术实际上很高,在制造方面并不亚于长江流域的磨制工具。另外我们还可以观察到,采用打制或磨制的技术与所在地区的岩种无关。如坚硬的燧石为打制石器的最好岩种,但在缺燧石的东北地区,却采用打制加工技术,而长江下游依靠水生活的河姆渡文化,虽用燧石,却基本上只采用磨制石器的技术[55]。这就是因为后者在水上生活而产生的需求。

长江流域山麓地区猎民,因猎民的生活需求,而且在山上湍流的溪河中独木舟的作用有限,故也继续发展打制石器工业,磨制石器的比例依然低。但是长江流域的平原居民对磨制石器形成了依赖之后,几乎不再发展打制石器工业,甚至箭头等细石器在屈家岭、石家河文化时期都做磨制,所以这是独特的长江流域平原地区的文化面貌(图一七)[56]。从长江流域山麓猎民的遗址可以获得最直接的证据:如果遗址的人所用的石器是仍以打制为主,只少量有磨制,那么这些少量的磨制石器,都限于一种:即用来制造舟的石锛[57]。

2、古人信仰中磨制石器与水界的形象关联

出现大规模的磨制石器制造业是长江流域平原地区文化发达的指标,也是依靠水系生活的指标。对长江流域的平原族群,尤其是对磨制石器工具的创造者——长江中游的人而言,石斧、石锛主要是日常工具,不是精神文化的代表器;反而在周围活动的猎民文化中,这些器物有时被赋予较深刻的神秘作用,而且因磨制石器与水界的关联,常见于送葬文化中,反映“过河”或“游河”的形像与再生信仰的关系。

例如,属于新石器末期的河南临汝阎村遗址出土鹳鱼石斧彩陶瓮棺,从独特角度可以帮助我们理解磨制石器在当时多样社会的意义[58]。该陶瓮上面的图案的信仰意义已被学者们讨论得很多,总共提出二十多种说法[59],但均没有注意到,陶瓮棺上的石斧为磨制,而该遗址出土的石斧为打制,形状也不同,属两个不同的体系(图十八)[60]。该聚落的人采用灰色硅质岩打制石斧,完全没有经过磨制,而瓮棺上的石斧造型却与长江流域的磨制石斧相同,故并非造型本地制造器物的形象。笔者认为,这一观察隐含着三种意义:

第一,从时代来看,该聚落存在的时候,应该相当于长江中游屈家岭文化(3600─2800BC)[61]兴起之际,也就是说,其同时代的长江流域,已有早期国家性质的社会。在这一位于相对北方的聚落中,来自长江中游工具的造型被赋予特殊意义,象征墓主具有特别高的身份,显示长江中游文明对北方地区文化中崇高形象的建构具有一定影响力。

第二种意义由造型和构图所表现:鱼、猎鱼的鹳鸟和磨制石斧,这都是依靠水来生活的指标。长江中游从十里岗文化和彭头山文化起,经过几千年的发展,从新石器革命到城市革命发生,形成了屈家岭-石家河国家文明。这一文明的农产、贸易、社会生活,都仍然依靠水系。阎村鹳鱼石斧瓮棺,很准确地组合与造型出依靠水系生活的几项核心指标:鱼、猎鱼的鸟和能造舟的磨制石器。这三者同时也是新石器革命的指标,如果新石器化的社会能有稳定发展的条件,就能获得成为大文明的机会。到了这时候,对于周围尚未文明化的族群而言,其物品就被视为高级身份的象征。

第三,就丧葬信仰的意义而言,水界标志物应该指涉着死者游河到尘世之外,砍树造舟,跟着鱼游河,而经过水边的鸟,水界与天界因此而连通。水界与往生的关联,在长江中游亦有实例,如宜昌旧州河遗址发现石家河时代的腰坑墓。从屈家岭、石家河文化到商代,腰坑是丧葬文化中的关键部分,里边放着死者最宝贵的随葬物[62]。旧州河墓葬的腰坑中“放置一件泥质黑陶高领卷沿罐,卷沿罐内置一件泥质黑陶圈足碗,碗中盛放一条草鱼(仅存鱼牙、腮骨、椎骨等骨骼)。卷沿罐上为人骨架,人骨架胸部覆盖一件泥质黑陶钵,其位置正好与骨架下腰坑中的卷沿罐位置相对应。”[63]这种描述使我们确知,腰坑中的鱼并不是送给死者的食物,而有深刻精神文化意义。在该墓墓主的角边上也随葬有一件小石锛。旧州河遗址大约从距今6000年左右大溪文化时期有人类活动的遗迹。从石制工具来看,这是一处猎民遗址,石器一样以打制为主,只有石锛才是磨制的(图十九)[64]。

鱼在古人精神文化中的重要性可见于很多文化遗址,尤以半坡文化特别突出。这些族群均有共同的特点:他们的生活虽然部分依靠渔业和河流,但狩猎的成分大于渔业。新石器晚期,对于生活在长江流域平原地区的人们而言,这种赖水维生的生活方式已经历四、五千年的发展与传衍,水系为日常生活所仰赖,制造木舟的工具也早已完全普遍化了,所以反而已经看不到有独特的崇拜意义;但在这种生活方式的新兴之区或边缘地带如豫中、关中等地,诸如临汝阎村所出鹳鱼石斧图或半坡人面鱼纹等表明,与水域生活相关的信仰与崇拜,此时正方兴未艾。

3、总结

总而言之,一万多年前一些人群转向依赖水生的食物,从而引起石器工业的巨大突破,为浮水而稳定地捕捞,人们开始制造独木舟,且为这一需求发明磨制石器。依靠水域的稳定生活方式的出现,进而促使人们开拓江河湖泊众多、水流平缓而安全的平原地区。经过几千年的发展,对这些人群而言,磨制石器早已成为一般的日常用工具。可是,周边山麓和森林中的部分猎民也跟着学会制造独木舟,但却没有全面改变自己的游猎生活方式,所以磨制石器与水生食物在他们的生活中仍具有某种神秘而独特的意义。虽然这些猎民人群也模仿那些早已新石器化的先行者,表现多元化的新石器生活方式。但说到“新石器革命”的发生,还是要着重于观察那些最早的渔业生活的开拓者。只有集中以渔业和猎鸟生活为目标,才能开始有目的地制造独木舟,进而发明磨制石器。

(未完待续)

[1]L.R.Binford,1968.Post-Pleistoceneadaptations.

[2]Florian Berroueta, Pierre Citerneb,Émilie Guillaudc, Romain Pigeaudd, HervéPaitier e, avec lacollaboration dePascal Bonic, Marie-Dominique Pinel, Vincent Pommier, AliceRedou. “Sur unpoisson gravé magdalénien de la grotte Margot(Thorigné-en-Charnie, Mayenne)”.Comptes Rendus Palevol. 13(2014),pp.727-736.

[3]封剑平,澧县乌鸦山旧石器遗址调查报告,《湖南考古辑刊》第7集,1999年,页26—31;袁家荣,洞庭湖西部平原旧石器文化向新石器文化过渡的研究,页318。

[4]向安强,湖南澧县金鸭旧石器地点调查,《东南文化》,1992年第1期,页113─123。

[5]湖南文物考古研究所、澧县文物局、李意愿,湖南澧县袁家山旧石器遗址黄土层发现的石制品及其意义,《湖南考古辑刊》第12集,2016年,页1—21。

[6]田园,鸡公山旧石器遗址,《江汉考古》,2001年第1期,页96;刘德银、王幼平,鸡公山遗址发掘初步报告,《人类学学报》,2001年第2期,页103─104。

[7]湖南省文物考古研究所、石门县博物馆、袁家荣、龙西斌、胡建国,石门县燕儿洞旧石器遗址试掘,《湖南考古辑刊》第六集,1994年,页1-7。

[8]黄万波、徐晓风、李天元,湖北房县樟脑洞旧石器时代遗址发掘报告,《人类学学报》,1987年第4期,页298-305、370-372。

[9]曹泽田,猫猫洞的发掘成果及其意义,《史前研究》,1985第2期,页47─55;曹泽田,猫猫洞的骨器和角器研究,《人类学学报》,第卷1第1 期(1982年11月),页37─41;曹泽田,猫猫洞旧石器之研究,《古脊推动物与古人类》,第20卷第2期(1982),页155─164。

[10]李炎贤、蔡回阳,贵州普定白岩脚洞旧石器时代遗址,《人类学学报》卷52期,1986年5月,页162─171;蔡回阳,贵州普定白岩脚洞石片的初步研究,《人类学学报》,8卷4期,1989年11月,页336─332。

[11]吴茂霖、张森水、林树基,贵州省旧石器新发现,《人类学学报》卷2第4期(1983年11月),页320-330。

[12]裴安平,湘西北澧阳平原新旧石器过渡时期遗存与相关问题,《文物》,2000年第4期,页24-34。

[13]袁家荣,洞庭湖西部平原旧石器文化向新石器文化过渡的研究,页318。

[14]封剑平,澧县乌鸦山旧石器遗址调查报告。

[15]湖南文物考古研究所、澧县文物局、李意愿,湖南澧县袁家山旧石器遗址黄土层发现的石制品及其意义。

[16]Yuanyuan Guo, Duowen Mo, Longjiang Mao,YuxiangJin, Weimin Guo, Peta J. Mudie. Settlement distribution and itsrelationshipwith environmental changes from the Paleolithic to ShangeZhouperiod in LiyangPlain, China. Quaternary International, 321 (2014), 29─36; 郭媛媛、莫多闻、毛龙江、郭伟民,澧阳平原晚更新世晚期至全新世早中期环境演变及其对人类活动的影响,《地理科学》,36卷7期(2016年7月),页1091─1097。

[17]湖南省文物考古研究所、石门县博物馆、袁家荣、龙西斌、胡建国,石门县燕儿洞旧石器遗址试掘,《湖南考古辑刊》第六集,1994年,页1-7。

[18]袁家荣,洞庭湖西部平原旧石器文化向新石器文化过渡的研究,《考古学研究(七)》,北京:科学出版社,2008年,页317─320。

[19]李天元、武仙竹,房县樟脑洞发现的旧石器,《江汉考古》,1986年第3期,页1-4、97;黄万波、徐晓风、李天元,湖北房县樟脑洞旧石器时代遗址发掘报告,《人类学学报》,1987年第4期,页298-305、370-372。

[20]赵传湖,全新世东亚地区气候时空演变及古气候定量重建,南京大学博士学位论文,2009年,页77─102。

[21]李炎贤、蔡回阳,贵州普定白岩脚洞旧石器时代遗址,《人类学学报》,第卷5第2 期(1986年5月),页163─171。

[22]裴安平,湘西北澧阳平原新旧石器过渡时期遗存与相关问题,页24—34。

[23]澧县地方志编纂委员会编,《澧县志》,北京:社会科学文献出版社,1993年,页79─80;临澧县史志编纂委员会编,《临澧县志》,北京:社会科学文献出版社,1992年,页72─73。

[24]田园,鸡公山旧石器遗址,《江汉考古》,2001年第1期,页96;刘德银、王幼平,鸡公山遗址发掘初步报告,《人类学学报》,2001年第2期,页103─104。

[25]陈淳、张祖方、王闽闽、顾文明、姚勤德,三山文化──江苏吴县三山岛旧石器时代晚期遗址发掘报告,《南京博物院集刊(九)》,南京:南京博物院出版社,1987年。

[26]李炎贤、雷次玉,江苏漂水神仙洞发现的动物化石,《古脊椎动物与古人类》,第18卷第1期(1980年),页59─64;葛右功,漂水神仙洞一万年前陶片的发现及其意义,《东南文化》,第9卷第5期(1990年),页302─303;王红、沈冠军江苏溧水神仙洞动物化石的铀系年代,《东南文化》,2006年第3期,页6─9。

[27]张森水,富林文化,《古脊椎动物与古人类》,第15卷第1期(1977年),页14─27;陈全家,四川汉源狮子山旧石器,《人类学学报》,第10卷第1 期(1991年),页43─49。

[28]袁家荣,《湖南旧石器时代文化与玉蟾岩遗址》,长沙:岳麓书院,2013年。

[29]王海平、王旭,飞虎山洞穴遗址的旧石器文化,《贵州省博物馆馆刊》,1986年第2期;李衍垣、万光云,飞虎山洞穴遗址的试掘与初步研究,《史前研究》1984年第3期,页63─77。

[30]曹泽田,猫猫洞的发掘成果及其意义,《史前研究》,1985第2期,页47─55;曹波、贺乐天、张璞,贵州兴义猫猫洞出土的人类化石,《人类学学报》,34卷4期,2015年11月,页451─460。

[31]曹泽田,贵州省新发现的穿洞旧石器时代文化遗址,《贵州社会科学》,第30期,1982.04),页61─65。

[32]王海平、王旭,飞虎山洞学遗址的旧石器文化,《贵州省博物馆馆刊》,1986年第2期;曹泽田,猫猫洞的骨器和角器研究,《人类学学报》,第卷1第1 期(1982年11月),页37─41;曹泽田,猫猫洞旧石器之研究,《古脊推动物与古人类》,第20卷第2期(1982),页155─164。

[33]英德市博物馆、中山大学人类学系、广东省文物考古研究所,《英德史前考古报告》,广州:广东人民出版社,1999。

[34]中国社会科学院考古研究所、广西壮族自治区文物工作队、桂林甑皮岩遗址博物馆、桂林市文物工作队,《桂林甑皮岩》,北京:文物出版社,2003年。

[35]蒋远金主编,《柳州白莲洞》北京:科学出版社,2009年。

[36]宋方义、张镇洪、邓增魁、曾小豪、陈青松,广东封开黄岩洞1989年和1990年发掘简报,《东南文化》,1992年第1期,页148─156。

[37]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页512─518。

[38]袁家荣,《湖南旧石器时代文化与玉蟾岩遗址》;湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页512─518。

[39]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页22─24、174─177。

[40]张之恒:《中国新石器时代考古》,南京大学出版社,2004年,页7,13-14.

[41]Duell, Prentice. The Mastaba ofMereruka Part I: Chambers A1-10, Plates 1‒103.Chicago:University of Chicago Press, 1938. Plate 43.

[42]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页512─518。

[43]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页493─494。

[44]浙江省文物考古研究所、萧山博物馆,《跨湖桥》,北京:文物出版社,2004年,页40─50、208—216。

[45]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页174─181、477─490。

[46]湖南省文物考古研究所编著,《澧县城头山——新石器时代遗址发掘报告》,北京:文物出版社,2007年,页467─485。

[47]河南省文物考古研究所编著,《舞阳贾湖》,北京:科学出版社,1999年; 河南省文物考古研究所、中国科学技术大学科技是与科技考古系编著,《舞阳贾湖》,北京:科学出版社,2015年。笔者认为淮河上游的贾湖文化虽然是独特、独立的文化,但却近似乎南方的生计方式和文化体系,与北部紧邻的裴李岗文化不属同一文化。此问题拟另文专门讨论。

[48]湖南省文物考古研究所编著,《彭头山与八十垱》,页174─181、477─490。

[49]湖南省文物考古研究所编著,《澧县城头山——新石器时代遗址发掘报告》,北京:文物出版社,2007年,页467─485。

[50]河南省文物考古研究所编著,《舞阳贾湖》,北京:科学出版社,1999年; 河南省文物考古研究所、中国科学技术大学科技是与科技考古系编著,《舞阳贾湖》,北京:科学出版社,2015年。笔者认为淮河上游的贾湖文化虽然是独特、独立的文化,但却近似乎南方的生计方式和文化体系,与北部紧邻的裴李岗文化不属同一文化。此问题拟另文专门讨论。

[51]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、敖汉旗博物馆、杨虎、刘国祥、邵国田,《内蒙古敖汉旗兴隆沟新石器时代遗址调查》,《考古》,2000年第9期,页30—48;内蒙古自治区文物考古研究所编著,《白音长汗:新石器时代遗址发掘报告》,北京:科学出版社,2004年;中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、杨虎、朱延平,《内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发掘简报》,《考古》,1985年第10期,页865—874、961—962;中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、杨虎、刘国祥,《内蒙古敖汉旗兴隆洼聚落遗址1992年发掘简报》,《考古》,1997年第1期;,页1—26、52、97—101;辽宁省文物考古研究所,《查海新石器时代聚落遗址发掘报告》。

[52]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、杨虎、刘国祥,《内蒙古敖汉旗兴隆洼聚落遗址1992年发掘简报》,页17。

[53]巴林右旗博物馆、董文义、韩仁信,《内蒙古巴林右旗那斯台遗址调查》,《考古》,1987年第6期,页507-518;中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、刘晋祥、杨国忠,《赤峰西水泉红山文化遗址》,《考古学报》,1982年第2期,页183-198。

[54]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队、徐光冀,《赤峰蜘蛛山遗址的发掘》,《考古学报》,1979年第2期,页215-243。

[55]浙江省文物考古研究所,《河姆渡——新石器时代遗址考古发掘报告》,北京:文物出版社,2003年。

[56]湖北省文物考古硏究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编著,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,北京:文物出版社,2003年,页241-243。

[57]宜昌市博物馆、秭归屈原纪念馆、周昊,《三峡库区旧州河遗址发掘报告》,《江汉考古》,2001年第4,页4-6。

[58]临汝县文化馆、汤文兴,《临汝阎村新石器时代遗址调查》,《中原文物》,1981年第4期,页3-6。

[59]严文明,《<鹳鱼石斧图>跋》,《文物》,1981年12期,页79-82;邱东联,《“鹳鱼石斧”图说》,《湖南考古辑刊》第6集,1994年,页136-141;张红樱,《谈彩陶鹳鱼石斧图的巫画性质》,《中原文物》,2015年第4期,页64-67、105等。

[60]郭静云,《夏商周:从神话到史实》,上海:上海古籍,2013年,页34-35。

[61]刘俊男、易桂花,《碳十四测年与石家河文化起讫年代问题》,《华夏考古》,2014年第1期,第51-61页;刘俊男,《石家河文化的北渐及其对豫中西地区的影响》;《中原文物》,2013年第1期,第23─39、62页

[62]详参郭静云,《夏商周:从神话到史实》,页99;邱诗萤,《汉北青铜文化之兴:从石家河到盘龙城》,中正大学历史系硕士学位论文,嘉义,2014年,页87─91。

[63]宜昌博物馆、卢德佩,《三峡地区发现原始社会腰坑墓葬》,《江汉考古》,1999年第1期,页43。

[64]宜昌市博物馆、秭归屈原纪念馆,《三峡库区旧州河遗址发掘报告》,页1-12。

- 0000

- 0003

- 0000

- 0000

- 0000