天门石家河城址:青铜技术与文化中心(中国冶金起源系列之六)

【编者按】中国冶金技术起源于何方何时?对这一问题的探索,是涉及到中国文明起源与发展的重大命题。郭静云教授团队近期刊发《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起》(郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋著,全文分上下篇,分别刊发于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。

【摘要】通过对长江中游迄今已发现的可能与冶铜有关的证据的再疏理,认为当前中国青铜技术西来的说法仍有许多难以自圆其说的疑问,包括传入路线不明、技术发展脉络不同、青铜器的器型和制造方式不同等等。中国青铜技术并非接受外传,而是本土自行发展,其源头在长江中游地区。长江中游具备矿物易得和陶窑技术先进两项优势,且其国家社会已经足够发达和复杂,足以供养工匠,并形成对金属器的需求。尽管目前学界普遍将长江中游大溪文化、屈家岭文化、石家河文化乃至后石家河文化都归类为“新石器时代”,因此发掘时并不留意与青铜技术相关的遗迹遗物,留下的资料稀少零散,但是通过仔细梳理考古资料,仍可以发现长江中游地区公元前第四千纪和公元前第三千纪的诸多遗址,如龙嘴、屈家岭、一百三十亩、石家河、殷戴家湾、金鸡岭,以及幕阜山区的诸多遗址等,其实均已经发现铜块、青铜工具、红铜及青铜炼渣、冶炼工具和设施、相关废品等直接证据,并先后出现过普通圆型炉、竖穴式圆型炉、长型横穴式炉,长条型龙窑式熔铜炉以及用炼缸进行冶炼和熔铜的坑式冶铸工作坊,并且其冶炼活动深入其精神文化中,影响整个社会。这说明,长江中游经历了漫长的认识铜料并探索冶炼的过程;此时,周围地区并没有别的掌握青铜技术的文明,因此长江中游冶炼技术无疑是本土起源的。

因全文较长,现分节摘发。

二、长江中游第四~三千纪遗址中发现铜料的意义

(四)天门石家河城址:青铜技术与文化中心

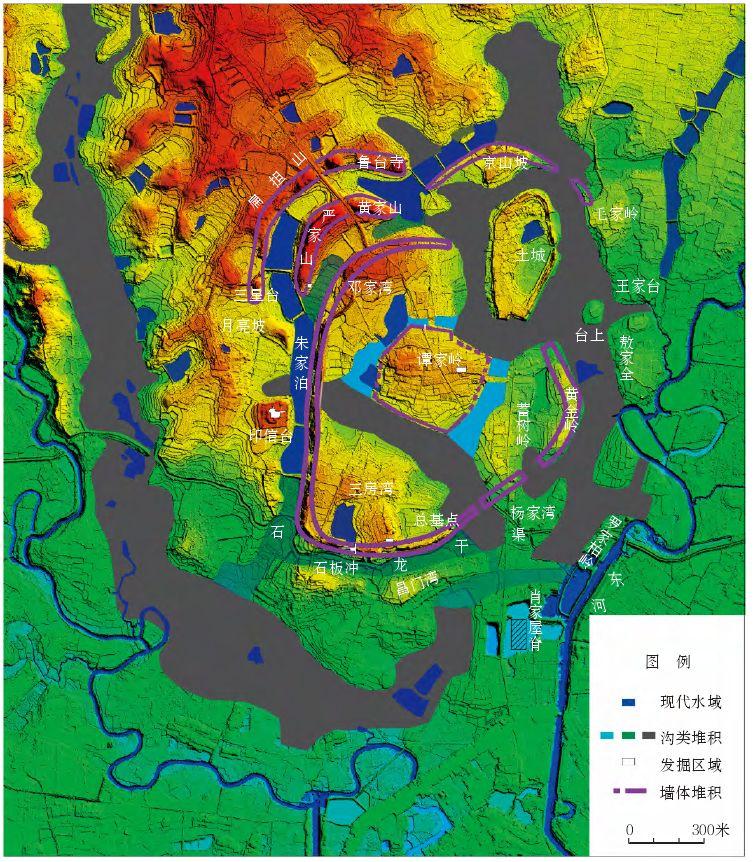

很多件在发掘报告中被称为“孔雀石”的资料来自石家河古城遗址。根据考古勘探,以石家河城为中心的整个遗址,聚落面积约10平方公里。石家河遗址最早在油子岭文化时期被开拓,此地建有不同规模、不同时期的几座城。其中规模最大的城被命名为石家河城,其城墙内面积约1.2平方公里,兴建于屈家岭文化末期至石家河文化中期(约公元前3100─2400年)[i],之后城的结构似乎有变化,但并没有毁灭,至公元前第三千纪晚期,城内城外仍有许多人活动或居住;之后才逐渐被废弃(图五)。

在石家河遗址范围内,邓家湾、罗家柏岭、肖家屋脊和印信台四个地点,都曾发现过原生或次生的“孔雀石”、炼渣以及小铜器残片,并且除了纯铜炼渣之外,还发现有青铜炼渣和小型工具。石家河遗址的范围之外,也有几处发现炼铜遗迹和遗物。虽然笔者根据间接证据推论,石家河遗址自屈家岭文化以来已出现冶炼活动,但目前所记录的直接资料都属于石家河文化,因此本文先从有直接证据的资料谈起。

1、西北古城区邓家湾:冶铸青铜工具的遗存

石家河城内西北角的邓家湾面积约6万平方米,该地发现多处社会共同祭礼活动的遗迹。在石家河大城尚未建成时,这里可能曾经作过有独立城墙的庙权中心[ii]。在石家河大城修建之后,这里依然是重要的祭祀场所。

图五 天门石家河遗址分布区(摘自《时空之旅》,页135)

(1)青铜炼渣和器物的发现

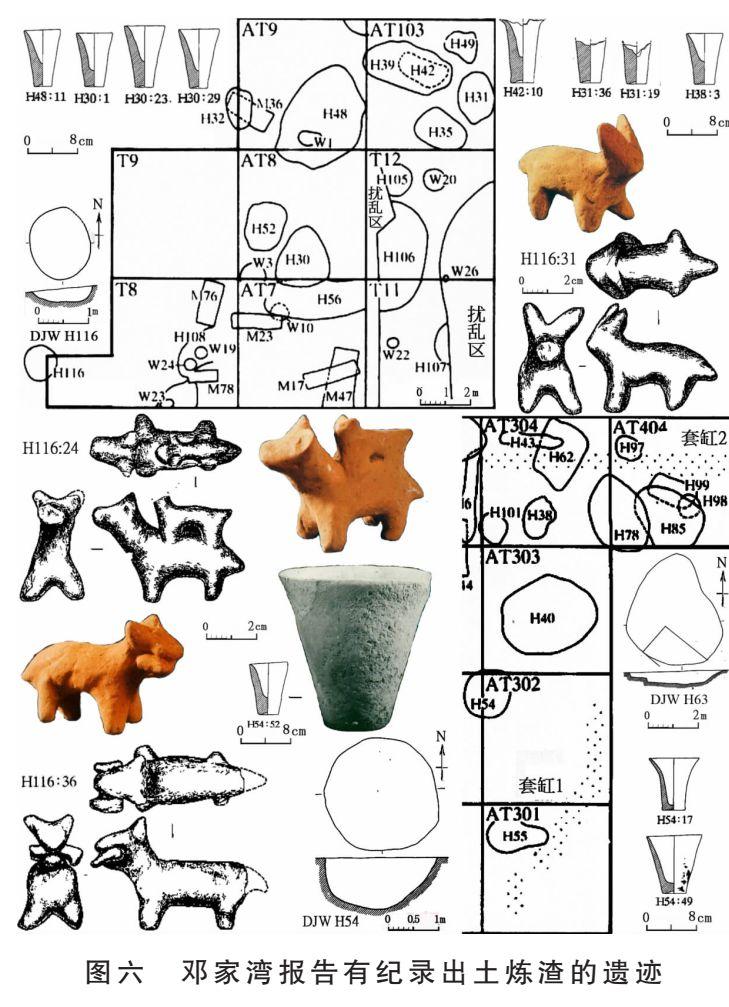

邓家湾发掘报告指出,在石家河文化地层中发现很多所谓“孔雀石碎块”,最大块直径为2-3cm,“表面看起来似炼铜渣”。虽然从文字叙述来看,似乎出土不少炼渣,但只具体记录了三件所谓的“孔雀石”;此三件虽记录了发现地点,但却未公布照片和尺寸的资料。第一件发现在开口于AT83层、属石家河文化早期的灰坑(ashpit)H30(图六);第二件发现在层位和年代不明的探方(exploration pit) AT203:35;第三件发现在开口于T81层、属石家河文化中期的灰坑H116中(图六)。前两件附有简略的成份鉴定报告。

此外,发掘报告里有一件所谓“孔雀石”的照片,其出土地点的记录是AT1092(图三);从照片上可看到铜块(器物残块或铜渣)出土的情况,周围似乎有很多烧土颗粒和灰色的灰烬,但报告中该出土单位除了这幅照片外,完全没有任何关于该出土单位的资料,甚至其位置也不明。

邓家湾发现的小铜器也只记录了一件,在探方T4出土青铜刀的残片(T42:11,图七),经过检测属含铅的青铜器,并且从表面来看,这不是锻造出来的,而是铸造的青铜刀,其金属成分分析报告只记录了铅同位素[iii]。

可见,报告虽然提到地层有很多小铜块(我们也曾亲眼观察过石家河城祭坛上常见绿色的小型块状物),但很可惜都没有进一步测验和研究。虽然在发掘报告中具体提到上述五个例子,但相关资讯都不成系统,出土背景也不明。

关于探方AT203的发掘情况,发掘报告中没有描述,只知道其位于发掘区的南部。成分鉴定报告描述AT203 ∶ 35样本为:“绿色铜渣状矿物”,又称为“孔雀石”。对此,陈树祥和龚长根已提出质疑:“铜绿山出土的孔雀石经检测含铜量不超过57%,邓家湾遗址发掘探方AT203 出土的一块孔雀石(AT203 ∶ 35 ) 经检验,相对含铜量达67.77%,实属罕见。”[iv]确实如此,不仅是铜绿山,在其他地方也一样,含铜 57%已是天然孔雀石含铜量的上限标准。从鉴定报告来看,AT203:35一件除了含有67.77%的铜(Cu)之外,另有较多铁(Fe)、硅(Si)、铝(Al)以及少量锌(Zn)、铅(Pb)和硫(S)等。这种成份结构似乎属于冶炼青铜的炉渣。其中,锌和铅应该是炉渣中的合金成分。硅和铝是组成炉壁、炼缸或陶范的主要材料,铁或为未熔化的矿料,或者也是炉(缸)壁或范的泥土成分。这种成分结构可以参照阳新大路铺专业冶炼遗址来说明其原本意义。大路铺炉壁的主要成分恰好是硅、铝和铁,炉渣成分也含有这三种,再加上矿料的元素[v]。殷墟出土的冶炼用陶质工具的成分亦如此[vi]。根据长江流域的冶炼技术,“炉壁”的定义较模糊,因为固定的炼炉或炼缸的材质一致,差异在于固定的炉壁含硅的比例高于炼缸,但是鉴定报告并未提供具体成分所占比例数据。因此这有可能是炼缸壁上的炼渣,而不是类似于大路铺炼炉的炉渣。至于硫的成分,其出现可能指涉着矿料并不全是孔雀石,而包含硫化铜。

根据化学反应和冶炼试验,如果在孔雀石中加次生的硫化铜(如铜蓝Covellite)一起冶炼,因硫与氧发生反应,两种矿物较容易还原成铜[vii]。幕阜山除了孔雀石之外,铜蓝石(CuS或Cu2S)、黄铜矿(chalcopyrite CuFeS2)、铜斑铜(BorniteCu5FeS4)等都一起出现,因此可以考虑石家河人已经尝试用不同的矿物冶炼,而注意到矿物搭配的良好效果。不过以上所说,只是我们根据“鉴定报告”不精确描述的文字来推测而已,尚不足以构成严谨的论述。

出土另一块铜料的灰坑H30属石家河文化早期,位于邓家湾发掘区的西北部探方AT8-AT7交界处,我们考证后认为,这里是屈家岭时期核心冶炼区域的西边(此问题将另文展开讨论)。鉴定报告描述H30出土的标本为“绿色铜块状孔雀石”,但含铜量很高,比AT203还高(未提供具体数据)。除铜之外,也包含铁、硅、铝、锌和硫。因为含铜更多,又是“块状形式”,或许可以考虑这是铸造过程中的废品,被剔除而弃置一旁;或者是含有一块未熔化矿料的炉渣;或者是通体锈蚀的器物碎块。

邓家湾报告里存在着很多内在的矛盾,如孙淑云做的鉴定报告一方面依照肉眼观察将标本描述为“绿色铜渣状矿物”和“绿色铜块状孔雀石”,同时却否定前者为铜渣,后者为铜块,所以,这一鉴定结论就好像明明看到是炼渣和铜块却不敢相信亲眼所见,自相矛盾。[viii]

(2)冶铸废物堆积坑

H30形状为不规整的圆型,最长径2.86m,深度0.8m,由于发掘时只清理了一半,所以文字描述也不甚清晰。不过,还是可以知道,坑里堆积分三层,每一层土都含有黑色灰烬,出土的陶片有多种,其中包含粗厚炼缸片以及小型坩锅,报告只复原和公布了三件小型坩锅(图六)[ix]。总体感觉H30内的堆积应该都是废弃物,其中也包括用坏了的冶炼工具、碳末和废料。比如说,反复使用炼缸来冶炼时,会将木炭和矿石投入炼缸灼烧,而燃烧的灰烬,则弃于垃圾坑,多次使用的炼缸损坏后,也丢于坑中,壁上或灰烬中偶尔会有小型碎渣或未反应的矿料碎块。同时,炼铜废料的出现另使我们思考,在H30成为垃圾堆积坑之前,这里原本就可能是进行冶炼或浇铸的地方;坑中的层位应该也显示出不同时期丢弃冶炼垃圾的情况,每层的堆积物基本上一致:灰烬、烧土块及陶片。

在H30北边,还有一个结构相同的H48,二者开口地层一样,不过H48略宽略深一些,约4m宽,1.2m深,坑内堆积一样,同样包含三层富含烧土、灰烬、草木灰、碳末的黑灰土;堆积物中也有小型坩锅等。可惜只清理了四分之一。这种尺寸较大、形状不明的灰坑,从出土铜料与大量灰烬、烧土、坩锅、炼缸片等判断其性质,也应该是石家河早期与冶炼有关的遗存。

(3)冶铸作坊废弃时的祭礼:石家河文化冶铸场所的复原问题

邓家湾发掘区的东区灰坑H63的性质也类似于冶铸场所,坑口直径为2.4~4.4米, 坑深0.5米,西边有二层台结构,坑内填黑色土,含较多烧土块和碳末,坑内陶片包含炼缸、坩锅,并有很多陶塑动物等祭祀品,时代为石家河中期。

我们或许可以推测,此处曾经有冶铸场所,留下烧土、碳末和缸片等与冶炼有关的遗存;最后H63成为埋葬祭祀品的地方,埋藏的陶塑并没有火烧痕迹,说明两种堆积有先后关系。这种将冶炼工具与祭祀品混在一起的现场表明,埋藏陶塑的祭祀行为是H63的最后使用阶段。至于H63的使用方法,目前我们资料不足,只能提出一些推测:或许石家河人为考虑聚落安全,把有些冶铸场所设置在土坑中,在坑的底部摆炼缸,坑的西壁台阶有可能是专门安排用于工匠下上的。(图六)。石家河遗址有不少灰烬烧土坑在一边安排斜坡或台阶,其用途从来没有被研究。另外,石家河城内的许多冶炼废物堆积之上,有祭祀品的遗存。这都是我们需要考虑的规律。

在大路铺等专业性的铜矿业遗址的烧坑遗迹中,从未发现与冶炼无关的堆积,更加没有祭品堆积。而在石家河城内的冶炼活动却与祭祀有关连,或许可以推断,石家河城内的炼炉或冶炼场所在使用一段时间之后,在废弃时会举行社会共同的祭祀仪式,再进行回填,因此上面都会堆积很多与冶炼无关而较精致的遗物。

(4)圆型及竖穴式炼炉遗迹

关于H116灰坑中的遗物,发掘者叙述有发现铜渣[x]。虽然鉴定报告写未发现炼渣,但是鉴定报告并不包括H116出土的铜渣,所以鉴定报告有关邓家湾 “未发现炼渣”的结论并不是依靠全部资料得出来的。石家河遗址中既发现有青铜合金块,亦发现用青铜合金铸法制造的青铜工具,所以发现青铜炼渣是很自然的事情,这进一步证明,石家河文化早已从铜石并用时期发展到成熟的青铜文化。

H116炼炉:平剖面图,直径1.2-1.4m,深度0.3.m.; H116:24陶塑狗,通长6.1cm通高4.5cm; H116:36含物狗,残通6 cm通高4.5 cm; H116:31陶塑兔子,通长5.1cm通高4.3 cm。H30出土的小坩锅:H30:1,口径5.6 cm底径3 cm高8.4 cm; H30:23,口径6.2 cm底径2.8 cm高9.8 cm; H30:29,口径6.4 cm底径2.8 cm高9.4cm。H54:平剖面图,直径2.2m深度1m;H54:52坩锅,口径6 cm底径3 cm高8cm; H54:49坩锅,口径8.8cm底径3.8cm高9,2cm;H54:17坩锅,口径8 cm底径3.6 cm高8.2 cm。H63平剖面图。H42:10坩锅,底径3.8残高10。H38:3坩锅,口径5.6底径3.2高8.2。H48:11坩锅,口径5.6 cm底径2.8cm高9 cm。H31:36坩锅,底径3.2cm残高7.2cm; H31:19坩锅,底径3.2 cm残高6.4 cm.

H116位于H30之西南,在其以东约10米处,比其早几百年的屈家岭文化时期该处曾应是冶炼中心。H116灰坑的性质与H30等灰坑的性质不同,其结构很规整,东、北、南之壁都较陡,西壁较缓,地表有小斜坡,坑口径1.2-1.45,深度0.3m。坑内土夹灰色灰烬,但除了炼渣之外,没有记录与冶炼相关器物的复原,反而记录发现各种零碎陶片和陶塑,与H63一样似乎属于一种祭祀场所,而且,虽然有灰烬和炼渣,但里边出土的祭品并没有被烧过,这应该也显示早晚不同时期的不同用途。从一般性合理判断,炼渣很难被视为祭品,应该代表埋藏陶塑之前H116的用途,而埋藏陶塑代表结束使用H116的祭礼活动。

根据形状和堆积的情况我们推论,H116原本可能是圆型炼炉。我们的根据如下:首先,其形状规整,应为人工开挖而成,虽然发现炼渣,但没有发现炼缸碎片,也不像冶炼过程的垃圾坑。其次,坑的尺寸不大,不像是使用炼缸的冶炼场所,但符合土坑炼炉大小:鼓风足以保持高温度,同时从鼓风口到放铜料的位置的距离,足以形成一氧化碳,以保持还原气氛。若说人们从冶炼场所特地把炼渣带到这里放置,这样做不合情理。因此H116本身可能就是炼炉。石家河人应该同时有多种冶炼、浇铸设施,以配合不同原料和目的,用略不同的技术提取铜,多样的技术背后,均有累积很多经验的历史。土坑式炼炉技术应该早于炼缸的发明,但是炼缸发明后仍继续使用及发展土坑炼炉技术,是因为这种炉有自己的特殊功能,如为提炼硫化铜,带有设计好的烟道的土坑炉就有一定的优势。换言之,我们认为,H116可能原本是圆型炼炉,废弃后,用陶塑等举行祭礼活动而后掩埋。H116出土的陶塑显示炼炉废弃年代大致相当于石家河文化中期(图六)。

发掘区还有几个灰坑与H116相似,如H69等。可惜都没有经过详细发掘。石家河早期的H54[xi]与H116结构接近,也像是人工挖的圆型炉,壁的一边呈直,一边倾斜;但尺寸大,深度1m,直径2.2m。H54位于发掘区南部,附近有石家河早期祭祀中心,包含典型套缸遗迹[xii]。H54坑内土色深灰且富含草木灰烬、烧土粒,坑里发现几件小坩锅,器壁多细孔,内夹碳粒。从坑内的遗存来看,H54像冶炼遗迹,但其尺寸有点大,若作为土坑式炼炉使用,在那么大的空间内很难到达高温度。也许可以考虑其内部曾分隔为不同功能区,其中具体灼烧碳还原铜或熔铜之处只占某一个部分,但是这种内部结构没有保存下来。其实,这种较深的圆型竖穴炉在幕阜山专业采冶区也多见,从石家河以来至商周时期都有发现,结构基本不变。商周时期的炉子保存较好,可以大致复原内部结构[xiii],而石家河时期的这种遗迹都被上层遗迹打破,大多遭到破坏,原来的内部结构不清楚,具体功能待研究。

(5)横穴式炼炉遗迹

邓家湾发掘区有一些属于石家河文化的长型灰坑,虽然剖面或方型,或椭圆型,或窄条形,但都有一个共同特征,即坑内中间深处堆积经还原气氛形成的灰黑土块,两端散见夹红烧土的堆积。格里戈里耶夫所做土坑炉试验显示,炉内不同部位的气氛不一样。在鼓风口部位,因有氧化气氛均可见红烧土;在炉内部深处则形成冶炼所需要的还原气氛,烧土呈灰黑色;在靠近出烟口的部位又可见氧化气氛所留下来的红烧土[xiv]。这些石家河文化长形坑正好符合这一特点,而且一些坑内还出土坩埚、炼缸残片以及木炭、灰烬等,依据这些特征,我们判断其很可能为横穴式炼炉。下面试举例分析。

H42位于邓家湾发掘区北部,与内部堆积烧土、灰烬、炼缸片等特殊垃圾的灰坑H48相邻,形状为长椭圆型,长径1m,短径0.45m,深度0.3m,坑内的黑土大量夹木炭,坑中出土的坩锅底部厚4cm,口部全残。虽然没有复原H42的内部结构,但是我们认为这是横穴炉的一种。这种长型炼炉是长江中游冶炼与制陶技术发展的重点方向之一。长型炉子鼓风器安排在一端,矿料放在另一端,中间堆积细木炭,这样炉内在温度增加的同时,也更容易保存还原气氛;这种还原气氛是从孔雀石提炼铜(metallic copper)的必要条件。另外值得注意的是,华南的燃料与华北不同,华北使用大型树木作为燃料,华南一般使用在南方气候中快速上长、四季都有的灌木,以灌木的粒细木炭作为燃料。所以在冶炼的过程中,木炭与磨碎的孔雀石矿料接触面积与反应面积均较大,同时炭粒之间空隙小,易使氧气不足而出现不充分燃烧,形成还原气氛(相关技术问题另文再专门讨论)。

H42附近的灰坑H31属石家河晚期,结构与H42一致,尺寸略大:长径2 m,短径1.4m,深度0.3m,从形状和结构判断,或许也是横穴炉。H31坑口两端很窄,我们认为这可能是两端的鼓风炉口(furnace mouth),铜料安排在正中。

位于邓家湾发掘区南部的H38,年代为石家河中期。根据其形状和尺寸判断,这也很可能是一个横穴式熔铜炉。由人工挖筑出斜壁,最长径1.3m,深度只有0.24m,内部发现有坩锅。如果此遗迹为炉子,则鼓风口位于较窄的北端,而烟道在南端。此外,在发掘区的南部套缸遗迹旁边有几个石家河早期和中期“灰坑”,其堆积物似与炼炉有关,其中H43呈狭长形,长1.4 m,保存的深度只有0.2m,坑内填黑色土,夹大量红烧土粒、木炭末和零碎陶片。

邓家湾发掘报告里描述石家河地层发现很多铜料,虽然很少做具体出土纪录,但通过前文对邓家湾石家河时期一些所谓“灰坑”的分析,使我们发现在这里既有冶炼垃圾堆积,亦有疑似为冶炼和浇铸场所的遗迹,此外还发现一些“灰坑”与专业矿区商周时期冶炼、熔铜的炉子很相似。由此我们不难理解,既然邓家湾有这么多与冶炼相关的遗迹,那么发现很多铜料的情况乃合情合理。同样,地层中发现的大量铜料也足以反证本文对于冶炼相关遗迹的分析和判断并非空穴来风,而是实有所据;也期待发掘者将来能够在这种问题意识和线索下,更加仔细地观察和描述此类遗迹现象,并进行更多科学检测与分析。

(6)青铜工具

邓家湾为国家神庙、祭祀中心,所以与信仰活动有关的遗迹甚多。包括出土青铜刀的T43发现很多陶塑动物和神母抱祖的偶像[xv],属石家河文化中期,T42出土陶塑数量少一些,估计属于石家河中晚期,年代约公元前2600─2300年间。发现青铜刀的地点周围未见有特殊遗迹。

关于这件青铜刀的矿料来源,笔者曾在阳新县考察,于银山村矿区采集很多不同时代的矿渣,该地矿渣除了铜铁之外,还有铅锌矿,是铅锌共生矿。因为邓家湾炼渣经测试含锌,我们判断石家河城铅料可能源于此。可惜,在考察时并未发现早期的生活区,根据当地地理环境考虑,古代聚落很可能位于现在兴国镇银山村法雨寺的地点,但因地面已建筑寺庙而无法试掘。

图七、邓家湾T42、3出土遗物:T42:11青铜刀残长,残长6.6 cm残宽3.7 cm厚0.27 cm;T43:3陶偶,残高8.6 cm;T42:14背物陶偶,残高5.8cm;T42:13陶小鸡,残高3.9 cm;T42:32陶短尾鸟,残高4 cm;T42:10石铲,长10.2 cm宽4.4cm厚0.8cm.

另外,笔者在湖南平江县幕阜山地区调查了一处童家遗址。该遗址位于古河道的高岸上,而在河的正对面有铅矿山。根据该遗址的自然剖面以及农民耕地挖掘出的陶片可知,该遗址的年代应该接近石家河文化中期,对文化层中的木炭末标本测年,得到的日历年代范围为2457~2206 BCE(Beta 488702)、2290~2130 BCE(WK46447),大致代表该遗址文化遗存最为丰富的时期为石家河文化晚期、后石家河文化早期,人们在该遗址开始长期活动的年代还略早一些。也就是说,在石家河城里,在石家河文化中晚期地层中发现含铅的青铜合金铜渣和残器,而在幕阜山区铅矿山附近出现同时期的石家河文化遗址,此二者应非偶然的巧合,而反映出石家河文化中晚期的人们已认识到铅对于青铜的意义。不过,关于当时合金成分与结构,目前尚无精确数据资料,将来需要进行更多科学检测。

2、西郊祭坛印信台:祭坛上的冶炼活动

印信台位于石家河城西面,城墙之外,自2014年起开始发掘,发现许多绿色铜块,包括大块、小块和碎末,以及疑似炼渣的碎块(因未做鉴定,准确性质依然不知道)。印信台所出土铜料,初步判断出现在炼炉遗迹以及在祭坛上的大型建筑之内,可能表示石家河早期祭坛上有冶炼区,而铜器和大铜锭因具神秘作用而被存放于神庙里。根据同出器物,发掘者推断该遗址属石家河文化早期,所以年代约在公元前3100-2700年。由于发掘资料尚在整理当中,详细情况需待报告发表后再讨论,希望这次大量发现的冶炼遗迹遗物都能详细记录于报告中。

(未完待续)

注释

[i]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编着,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,第14-17页;郭立新、郭静云,《长江中游大溪至石家河城址结构研究》。

[ii]郭静云、郭立新、范梓浩主编,《考古侦探》,页289-290;郭立新、郭静云、范梓浩主编,《时空之旅:文明摇篮追踪》,第134-136页;郭立新、郭静云,《长江中游大溪至石家河城址结构研究》。

[iii]石龙过江水库指挥部文物工作队,《湖北京山、天门考古发掘简报》,第19-20页。

[iv]陈树祥、龚长根,《湖北新石器时代遗址出土铜矿石与冶炼遗物初析——以鄂东南和鄂中地区为中心》,第5页。

[v]湖北省文物考古研究所、湖北省黄石市博物馆、湖北省阳新县博物馆,《阳新大路铺》,北京:文物出版社,2013年,第864、866页。

[vi]周文丽、刘煜、岳占伟,《安阳殷墟孝民屯出土两类熔铜器具的科学研究》,第48-57页。

[vii]Grigoriev, Stanislav 2015.Metallurgical production in northern Eurasia inthe Bronze Age, p.39.

[viii]孙淑云,《邓家湾遗址铜矿渣检验报告》,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,第303页。

[ix]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编着,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,第138、147─148、243、303页、彩版三〇:

[x]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编着,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,第138、144-145页。

[xi]湖北省文物考古研究所、北京大学考古学系石家河考古队、湖北省荆州博物馆编着,《邓家湾──天门石家河考古发掘报告之二》,第138、145-146页。

[xii]郭立新,《解读邓家湾》,《江汉考古》,2009年第3期,第45─57页;郭静云、郭立新、范梓浩主编,《考古侦探》。上册,第316─317页;郭立新、郭静云、范梓浩主编,《时空之旅:文明摇篮追踪》,第147-150页。

[xiii]陈树祥、龚长根,《湖北新石器时代遗址出土铜矿石与冶炼遗物初析——以鄂东南和鄂中地区为中心》,第5-7页;周文丽、刘煜、岳占伟,《安阳殷墟孝民屯出土两类熔铜器具的科学研究》,第48-57页。

[xiv]Stanislav Grigoriev, 2015,Metallurgical production in northern Eurasia in theBronze Age, p.36.

[xv]郭静云,《夏商周:从神话到史实》,第51─52页。

【声明】本文作者为郭静云、邱诗萤、范梓浩、郭立新、陶洋,为《中国冶炼技术本土起源:从长江中游冶炼遗存直接证据谈起(一)(二)》(原载于《南方文物》2018年3期和2019年3期)。若有引用或转载,务请说明作者与来源。

- 0001

- 0002

- 0000

- 0000

- 0001