李济:《殷墟陶器研究报告》序

1926年的冬天,我与地质调查所的袁复礼先生在山西夏县西阴村发掘了一处彩陶遗址,共作了约一个月的时间。发掘的收获,大多数是破碎的陶片,石器骨器等只占很小的成分;实物的全部共装了七十余箱。当时我们就决定把全部采集品,运到北平研究,雇了九辆大车,每一车的动力都是由五匹至七匹骡、马与驴子配合的。这一壮盛的运输队,自夏县启程,走了九天方到达正太铁路的榆次站。如此大量货物的运输引起了不少的谣言;省政府的当局有点不放心,就派人在榆次县的关口检查了一次。检查员所看见的第一箱是破碎陶片,第二箱是破碎陶片,第三箱还是破碎陶片!他们有点不耐烦了,就问我们道:“你们花了这些钱,运这一堆货物到北京,难道说都是这些破砖乱瓦吗?”(这是检查人员对于陶片所用的名称;考古家绝对不认可的。“砖”与“瓦”都是在殷商以后方在中国出现的文化成分)。我们答道:“都是一样的,请你们每一箱都打开看就是了!”他们听了,虽说有点信不过,却心灰意懒地摇摇头,也就不看了。看样子,他们总觉得我们作的这件事有点荒唐、滑稽,近乎疯癫,不可以常识理论。于是将信将疑地让我们过去了。第二天装火车,抬箱子的苦力们觉得箱子既是如此地沉重,里边必定有宝贝,不免纷纷地议论。同时他们也知道,检查人员已经把箱子翻过了不少;若是有宝贝,他们决不会轻易地让这批货物通过。他们不大懂为什么这些重的箱子,可以如此随便地放走!正值这些工人七嘴八舌讲到热闹的时候,有一位在火车站工作的自命不凡的站员,就出来向这些怀疑的工人们讲:“这些箱子所装的东西都是科学标本;运到北京后就要化验;化验后就可提炼值钱的东西出来。……”如此地,这一位站员先生就把这一群劳苦群众打发了。我没再遇见这位替我们排难解纷的朋友。他说的那些话,无论是出于急智,或真相信它,在我个人的回忆中是带有刺激性的。三十年的经验使我感觉到,“提炼”这两个字也许是说明这一研究工作甚为适当的语句;不过所“提炼”的却没有“值钱的东西”,而只是若干不能以钱估计的准确知识而已。

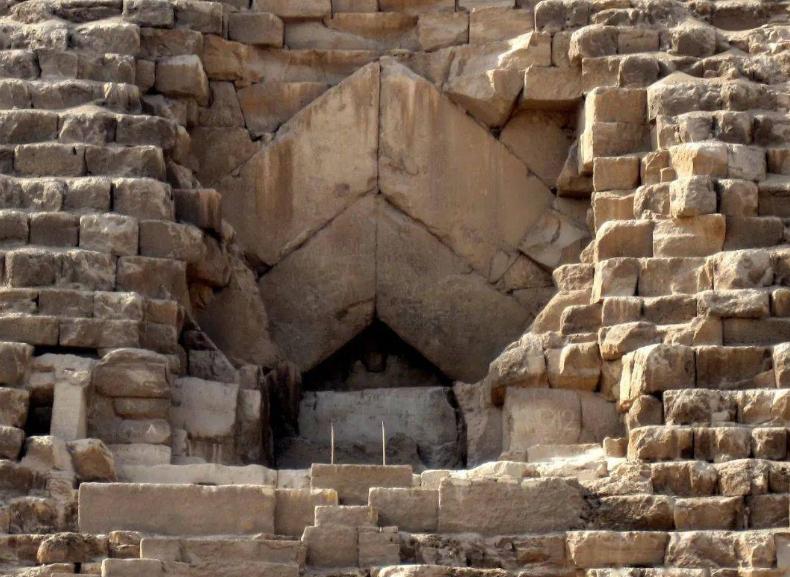

陶器的研究在现代考古学内有它的重要地位,理论上一般的说法用不着我在此处饶舌;我想在此处加以说明的为这一类的材料在研究中国上古史的重要性,其重要的程度决不低于研究任何其他区域由新石器时代到青铜时代及文字开始时代的文化所包括的陶器!在两河流域,在埃及,在爱琴海以及中欧与北欧,在新世界的中美、南美与北美,各区域的考古家差不多都把这类材料整理到了可以通俗地应用的程度。但在中国咧,我们真惭愧得很,连搜集的工作尚滞留在原始的阶段!因此,殷墟的这批材料更显得重要了。

太史公说:“……百家言黄帝,其文不雅驯,荐绅先生难言之……”他写《五帝本纪》只是就若干学者的称道及孔子以来的传说,择其“言尤雅者”作一记录。但是黄帝以前咧,似乎连那“不雅驯”的传说也没有了!这是根据文字记录作历史的必然限制。没有文字的历史,只靠传说,更远的过去,连传说都追溯不到了,只有依据想像中的神话了。这一情形并不是中国特有的;所有远古文明的开始,各有同样的经过;史学家现已接受这一说法。神话与传说,都是太史公列在“不雅驯”种类的材料,不肯随便釆用。就史学的立场说,这应该视为太史公留下来的一种良好的传统。

没有文字的历史是一个现代的观念;在中国区域,这一观念的发展尚到不了五十年,而“中国远古文化”之发现,是由一位欧洲学者的工作引导出来的!1928年,中央研究院历史语言研究所第一次组织田野考古工作时,华北一带虽已发现了若干史前文化的遗址,但是这些没有文字的早期中国文化与中国有文字的记录历史是一种什么样的关系,却煞费猜想。殷墟田野工作开始后,由发掘所得的有文字的材料,把上古史的传说性质的材料点活了,把《殷本纪》的大部分记录考信了。与有文字的材料并著的,没有文字的实物出土后,把华北一带新发现的史前遗存联系起来了。发生前一作用的材料,以有文字的甲骨为主体;同时也有若干有文字的其他实物,虽是比较地少见,却是同等地重要。发生后一作用的殷墟材料,虽包括一切出土的实物,但实以陶器为最主要。陶器所以如此重要,因为这项资料,具有他项实物不常同时兼备的三样品德:(1)数量多;(2)在地下保存可以历久不变;(3)形制质料随时变化,变的部分均足反映时代精神。用这三个标准衡量殷墟出土的陶质材料的历史价值,我们寻到了的是:就它们的作法,形制,以及文饰论,它们与华北一带所出现的史前陶器,在很多方面可以联系起来。殷墟陶器上所刻划的符号文字以及若干雕成的花纹,又与殷墟出土的殷商时代的甲骨文字及青铜器,表示亲切的关系。故这一发现使我们,第一次地,能把华北史前文化最后的一段,与中国境内所找到的历史文化最早的一段,归纳成一种有科学证据可证的,脉络贯通的系统。但所以能得到这一结论的,又大半靠这批材料的记录与研究工作。这一工作在田野与室内的若干节目,今依次解释如下:

这一组将近二十五万块的陶片以及一千五百余件可复原形的陶器所具的历史意义,靠着下列的三种记录与研究: (甲)出土时的记录及它们在地下的原在情形,以及所在地的地层与其他地层的相对位置。(乙)与同时同地层或墓葬出土的他种器物的关系。以上两项记录包括发掘时的记载,照相及图录:——这些都是断定它们历史价值之原始证据。(丙)它们的质料、作法、形制以及文饰的研究,为出土后的几种基本工作。有几项研究更需要其他专门的技术帮助。譬如陶质的化学分析,就必须送请化学分析家鉴定。七七事变以前,这类的合作,在中央研究院的工作范围内已是一项正常的业务;地质研究所替我们作的第一次陶器质料分析就是一个例。但是到了抗战时代,这种合作的业务就大受限制,终于不可能。我们在昆明时期又送了一批陶片请化学研究所代为化验,卒因化验材料的缺乏,未能完成;以后就再没有这样的机会了。本报告讲陶器质料的部分所根据的化学分析,仍是第一次请地质研究所化验所得的结果。

战事带给我们的灾害,是不宜于在此处申诉的;不过对于这一普遍而持久的变乱,影响到我们的研究工作部分,我们确有留一记录的义务。抗战时代,史语所在大搬家的时候,虽带走很多的考古标本,但陶器却没占甚重要的地位。没带走的陶器标本,留存在三个地方:安阳的冠带巷,北京的蚕坛,南京的北极阁。随着研究所流浪的,只限于考古人员习常说的“形制代表标本”( Typespecimens) ;这一项目,是在作类别工作时检选出来的各式各型的代表,大半均见于本报告内的图录与图版。白陶、釉陶、有文字符号以及有特样文饰的陶片大部分都跟着机关迁移了;但是因为运输的困难,迁徙无定,这些宝贵的标本也免不了有遗漏的。只有全部的原始记录始终跟着我们走,没离开我们一步。

根据这些原始记录以及若干代表标本,我们的研究工作在抗战期间就断断续续地作下去;我说“断断续续地”,因为我们的移动是不能预先计划的;所以往往一段将近完成的研究,因忽然奉命迁移而中断;这一研究可能永不完成;可能要隔一个长久时期方能继续下去;可能原工作人改业了或者死了,要换一个新人来作!像这样的情形可以说是战争时间的一种常态;但就研究工作说,工作的损失是没法子估计了,时间的损失就更不必说。不过我们仍完成了研究计划中的若干节目。

在昆明的一个时期,第二次作陶质化验的尝试虽失败了,但在别的部门却得了些成绩:一为吴金鼎博士所写的可复原形的及完整标本的作法,形制与文饰之说明;一为石璋如先生对于昆明窑业之调查。后一调查为了解殷墟陶业之一帮助。同时,关于陶质之物理的实验——如吸水率,硬度等也获得了若干进步。统计表的整理,田野号的调整以及图录的安排,与序数的编制都是在这一时期开始的。

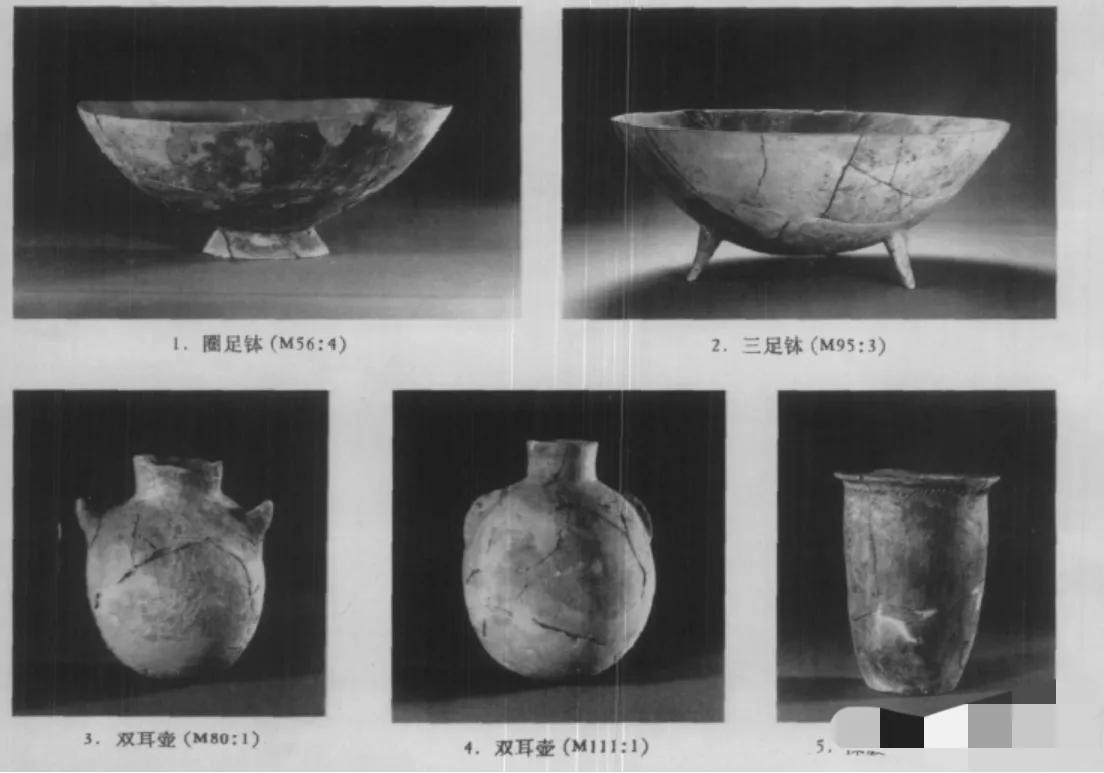

由昆明迁到李庄后,算是有了一个较长久的安定时期;这一时期完成了序数的编制。最后所采用的编制方法,虽是很简单易晓的,却是经过了一段长期的实验与不少的改正方达到的一个阶段。编制内的第一标准之选择——即以容器底部的形态作类别形制的基本标准——为全部编制工作一个划时代的决定;有了这一决定,编制工作方顺利地完成了。按照这一编制方法,殷墟出土的一千五百余件全形及全形可以复原的陶器都可纳入这一系统;在系统内的每一式,每一型,都有了一个固定的名称。这些名称听来虽没有《考古图》《博古图》所用的名称那样的典雅,却也没有那样浑沌的含意;每一名称都有一个图样替它作界说;这一名称,在本报告内统称为“序数”;这是借用围棋谱的一个名词;考古同仁喜欢这一名词,在此处用得适当,已有普遍釆用的趋势。

每一序数的每一图样,均将所绘标本的轮廓,结构与文饰表现出来;因此报告中的十六幅图录序数排列了殷墟陶器群的各式各型的全貌:此一编排为上辑中最扼要的一篇。

这实在是一件很艰辛的工作;其中有些决定是经过了很热烈的讨论方才得到的。盘旋在编制人心中最久的一点为下一项事实:小屯地面下的文化遗存,虽以殷商时代留下来的为中坚,但地层的秩序与实物的包含均证明了先殷文化的存在;故小屯出土的陶器——显然晚期的自然除外——很清楚地不是全体都为殷商文化的产物。编序数的一个大问题为:应否把殷商时代与先殷时代的陶器分开处理?最后的决定却是把这两个时代的陶器合在一起编。我应该在此处把作这一决定的理由说明。

小屯地面下先殷文化与殷商文化的层次可以划分得清楚的只居少数。大部分的地层都被后期扰动了或毁坏了,所以我们虽能根据未扰乱的地层断定先殷陶器若干形制,但并不能划定全部先殷陶群的范围。先殷时代的陶群既不能在地层上全部勘定,殷商陶群的范围也就被牵涉了同样地不能划定。这本是一个问题的两面,不能分开解决的。地层上既无帮助,要解决这一问题,只有先将陶器在地面下分布的情形,先作一研究,以有层秩可寻而扰乱最少的坑位所包含的实物为基础追寻那在地下堆积的先后秩序,再决定两个时期的分别。但是,研究如此大量的陶器在地下分布的情形,所需要的不但是耐性的排列,更紧要的是细致的分析;而分析的初步自应从形制的类别着手,这又转到序数编制的问题上去了。换句话说,先殷陶器的全部与殷商时代陶器的全部,两组的分别并不能在小屯地面下的地层中完全划分;三千余年的翻土工作,在很多的地方把历史的秩序颠倒到了一种不可认识的程度。现在我们要恢复这一秩序,我们必须按照所有这两期的陶器在地面下分布的情形分别论列,重建每一组或每一形制的个别历史,然后才能复原这一段历史的全貌。为实行这一研究计划,最有益的开始还是把全部殷墟陶器——包括先殷与殷商两个时代——编成一本图录,然后按这些标本的组别再分析它们的分布及其历史。

但在讨论陶器的各式形制之时代性以前,各器物形成的结构基础及其附着之文饰尚需要若干详细的研究;如此我们方能更进一步的了解:(1)外形与结构之关系;(2)形制与文饰是否有联系性;(3)制造方法对于形制之影响以及;(4)每一器物各部结构与形制之相互关系。以上各种不同之关系,一经分析,都是错综的,不一律的;有些似甚固定,大半显着不常。这些变化多半反映时代的演变;如何把这些形制的变易扣入时代不同的期限内,就成为这一报告要讨论的一章最大的课程。

这本报告分为上下二辑:上辑是一种分析性的描写,报告材料本身的性质;下辑报告陶器在地面下之分布情形及其历史意义。国家经过了一次生死存亡的斗争,原来计划中的若干节目未能完全实现;故按照我们自己所悬的标准,报告的内容实有若干不全不尽的地方。譬如陶质的化学分析,数目不够,前已提到了;此外尚有若干别的实验工作,我们屡次想作而没能作到的。照相一项,尤使作者感觉遗憾。在大播动的时代,史语所虽尽了最大的力量将所需要的照相材料带走,但若干比较笨重的设备,是绝对地超乎史语所所能得到的运输能力;于是这些非常有用的工具,都送到香港去存放了。故在昆明与李庄两个时期,陶器整理工作最活跃的时期也是我们照相设备最贫乏而最难得到补充的时期。因此,很多标准的及复原的器物留下来的影片甚难令人满意。早期的照相,以玻璃底片占一大数;这些宝贵的原始资料又因长途的运输,损坏了很多;图录中的23 J、73 A各型照相都是由早期图片翻照出来的;原来的底片在抗战期间损坏了。原器物皆是大件,都留存南京,抗战后失踪了。像这样的例占一个很大的数目。

这一研究是一件集体的工作,代表历史语言研究所考古组全体人员的成绩。现在印刷将近完成的时候,追想自1928年殷墟发掘开始以来曾经参加这一工作的人员们,已有很多的死亡,有不少改变了职业。抱残守缺随本所流亡到台湾的只居很小的一个少数。对于这少数的工作伙伴,我应在此特别志出他们的劳绩与贡献。石璋如先生是安阳发掘最后几次的主持人;第十三、第十四、第十五这三次的大量搜集陶器与陶片以及田野工作的准确记录都是在他领导下的成绩;他在昆明的窑业调查所得的结果实为研究殷墟陶器制造方法极重要的参考资料。序数的图录以及图版的照相多赖潘慤先生设计;绘图与照相的工作大半由他亲自动手。关于统计表的编制,李光宇先生尽了最大的力量;他的耐烦与细心把表格中的数目字可能的错误减到了最小的程度。陶片的粘对与器形的复原为室内研究工作的初步;参与这一工作最久的为胡占魁君。陶文的考订原是请董作宾先生担任的;因为他正在忙殷历谱,就改请李孝定先生代替;李先生的释文经过董先生的校阅是这报告的极重要的一部分;他的结论为断定陶器的时代最基本的凭藉之一。这些都是这本报告的骨干工作;没有他们的协力,这本报告就不能完成。我个人对于这一研究的兴趣更赖死去的四位朋友的鼓励、同情与帮助:丁在君先生(文江) ,傅孟真先生(斯年) ,梁思永先生,吴禹铭先生(金鼎)。丁在君先生是最早劝我选择研究工作作终身职业的;他对科学的见解,给了我早期的研究最大的鼓励;在困难的时期他尤不吝忠实的意见。傅孟真先生创办历史语言研究所时,我尚不认识他;1928年我与他在广州初见面,他就把考古组的业务全部交给我。我跟他同事前后二十余年,他对于考古工作,总是全力以赴地使每一计划可以顺利地完成。梁思永先生是中国第一位受有彻底的现代训练的考古工作者。我们两人对于考古一般问题的见解及工作的方法,很少有不同的意见。他的工作的胆量与处理事务的细密,是考古组全体同仁所佩服的。吴禹铭先生对于早期陶器研究致力最久;他在伦敦留学时受过头等的技术训练;对于殷墟陶器的研究,他的贡献是多面的。对于这四位已故的朋友,在这一报告将近出版时我的怀念是特别深切的。

我更愿在此把我自己对于这一研究的意见记录下来。

(1)这批材料不是“古董”;其中虽也有若干件可以供人“清赏”或“雅玩”并可以刺激人的美感,但这只是极少数的例外。若正视它们的实际性质,它们只是一组道地可靠的学术“材料”——傅孟真先生鼓励人寻找的“材料”。

(2)由长期研究得到的这批材料的价值,借用正太铁路那位员工用的一个字眼,是慢慢地“提炼”出来的。不过提炼的价值却不能以金钱估计;而提炼的手续更不是烧丹炼汞的那套法门;这是按照一种小心安排的计划,一步一步地搜寻的。报告所凭藉的二十四万七千余片的陶片以及一千五百余件可以复原的陶器大半都有它们的身份证,它们的系谱以及亲属的记录;凡是参与过殷墟发掘的田野工作人们都可以作它们的保证人。根据这些实物与这些记录,我们可以看出殷商时代与史前文化的若干关系;我们并可以看出不见于文字记录的,殷商文化中的若干新成分。

最后我应该谢谢中华教育文化基金董事会及董事会的诸位董事;没有他们的慷慨与同情及长期的支持,以及最近对于出版的经济上的帮助,这本报告的问世可以说是不可能的。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000