陈志华:小都会与大文章

“物阜民熙小都会,河声岳色大文章”,这是碛口镇背后黑龙庙山门檐柱上的一副对联,写于道光癸卯仲春。道光癸卯是1843年,中英《南京条约》签订的第二年。这一年,上海和宁波相继开港,中国的历史走上了近代史的新阶段。在这之前,一个远离海疆千里路的地区里,一百多年皮筏子的漂流和骆驼队的跋涉已经造就了一个物资丰富,商民云集的小都会。

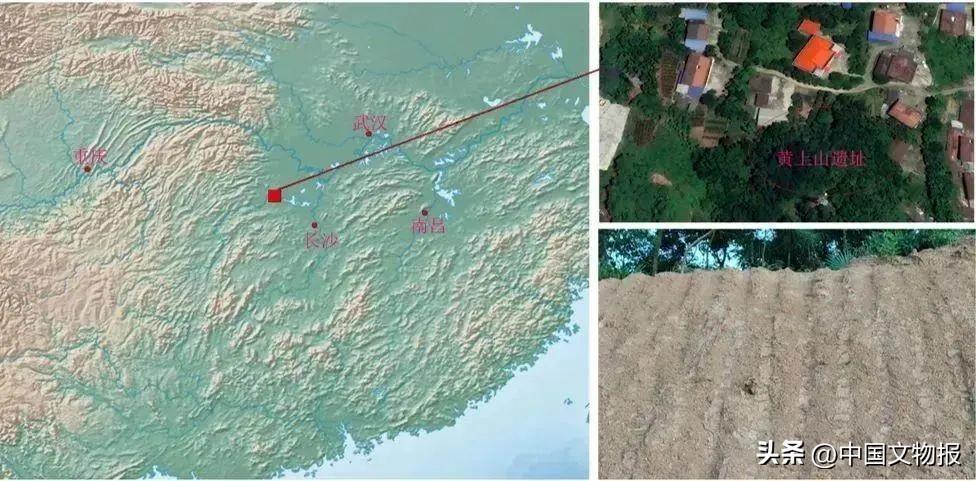

碛口镇在山西省西部的临县,黑龙庙在卧虎山尽端的陡坡上。站在山门前放眼眺望,右手边是浩浩荡荡万里奔腾而来的黄河,左手是出自吕梁山支脉的湫水。湫水在碛口镇南面被屏风一样壁立三百米的秃鹫山一挡,扭头向西北,扑进了黄河。碛口镇就在这两条河相会的口子上,卧虎山从后面撞上了它的腰,把它撞成了个牛轭形,西北一半贴在黄河岸边,东南一半贴在湫水岸边。从这头到那头,足足有三里长。镇上人把黄河叫“老河”,把湫水叫“小河”,亲切的称呼道出了两条河与镇子的血肉关系。

黄河岸边的西市街,有几座码头,繁华时期,每年仅仅从内蒙古河套的磴口出发来碛口的船便有四千艘,再加上五原、包头、托克托、府谷、保德的木船和皮筏子,每天都有几十艘船和筏子从上游下来,这里总停泊着近百艘。码头上和船筏上,几百个苦力,被叫作“闹包子的”,忙忙碌碌,把水上运来的各种货物卸到驳船,泊岸,再踏过跳板,用脊背把它们扛到卧虎山脚下西市街上的几十家货栈里去。杭育杭育的号子声响成一片,在山和水之间回荡。货栈很大,光是那空阔的院子便有四五百平米,但被骆驼队占尽。黄河岸边的台地却很狭窄,货栈不得不爬上山坡,一叠一叠的窑洞,越爬越高,多的竟有五层。圆弧形的窑洞把陡峭的崖壁雕刻得像雄伟的摩天大楼。窑洞里装满了从甘肃、宁夏、陕西和内蒙古运来的货物,主要是粮食、麻油、盐、碱、药材和皮毛,叫作“六大行业”。店东们盘算着行市,是收购有利,还是中介有利。

湫水岸边,东市街集中着十几个骆驼店和骡马店,街北一溜儿并肩有七座大院子,每座足足可以容得下两三百头牲口。从早到晚,成千匹牲口,有骡子也有骆驼,西去东往,在人群中穿过街道,把河路上运来的货物送到晋中、河北、山东、河南和京津,又把东路来的货物,布匹、绸缎、煤油、茶叶、生熟铁制品和“洋板货”(即洋货)运过黄河到陕西、甘肃、宁夏和内蒙古。回来再带些皮、毛、药材、烟丝和碱。牲口走的当然是旱路。

碛口是个水旱转运码头,生意西到兰州、吴忠,北到包头、五原,南到邯郸、郑州,东到太原、京津。以致太原、汾阳、太谷、平遥市上卖的烟丝、碱、油、粉条都叫“碛口烟”、“碛口碱”、“碛口油”、“碛口粉条”;兰州、银川、包头卖的锅、勺、绸布统称“碛口货”。但它们并非产于碛口,只是从碛口贩来。

在粮油货栈和骆驼店之间夹杂着几百家商店和作坊。有京广杂货店、绸布店、糖果食品店、药店、金银店、油盐店、纸笔文具店、肉店、皮毛店、瓷器店、铁器店、染坊、粉坊、磨坊、剃头店、鞋店、成衣店、饭店、旅店、钱庄、当铺和专为牲口服务的钉掌店,后来还开了照相馆、镶牙馆和石印馆,五花八门,应有尽有,供应着本镇的和外来做生意的商家的各方面需要。这样的市镇,总免不了还有大烟馆和妓院。生意做大了,连中央银行、山西省银行甚至天津的银行,在碛口也开设了分支机构。

从早到晚,三千来个坐商、客商,忙忙碌碌,订货、批货、零售、讨账。迎客的、问安的,隔着人头打招呼,嘈嘈杂杂又红红火火,生气蓬勃。除了每天的繁华,碛口街上每逢五、逢十有集市,不但周边的村子里人来做买卖,陕西都有人过渡来赶集。集市上人挤人,挤掉了鞋子都弯不下身去捡。

连西头村的和河南坪的在内,碛口有五座戏台,“你方演罢我登场”,几乎天天有各处来的戏班子唱戏,锣鼓喧天。高亢嘹亮的“山西梆子”直送过黄河,对岸陕西的村子里都听得见。东边的露天场子叫戏台坪,演戏的日子,场子周边搭满了篷子,全都是卖小吃的,油香气飞溢整个河滩。它北面的“高圪台”上,光赌摊就有二三十个,吆五喝六,一把一把地抓钱。

每夜点灯以后,商店上好了排板门,满街便响起噼里啪啦的算盘声,管账先生认真结一天的营业账了。快到二更时分,街上又热闹起来,四处晃动着一盏又一盏的灯笼,流星般匆匆来往,那是饭铺的小伙计给二三百家的管账先生送夜宵,通常是一壶黄酒、一盘烧鸡、一份“碗饦”(1)。

一曲伞头秧歌唱:

“九曲黄河十八弯,宁夏起身到潼关,

万里风光谁第一?还数碛口金银山。”

这就是“物阜民熙小都会”了。

碛口镇在山西省临县,临县在吕梁山区,至今还由吕梁行署管辖着。山西民间老早就有一首谣谚传下来,说的是:

“欢欢喜喜汾河湾,凑凑合合晋东南,

哭哭啼啼吕梁山,死也不出雁门关。”

吕梁地区虽然不是一个宁死也不能去的地方,却是一个叫人悲苦的地方。黄土高原,沟壑纵横,地形破碎,草木不长,人都住在崖壁上凿出来的窑洞里,连饮水都非常困难。这样的自然环境中,怎么会出现一座商旅云集,物资丰富的“小都会”呢?造就它的,是黄河、湫水和吕梁山,这两水一山,河声岳色,写下了天地之间的“大文章”。

黄河东流,在中游转了一个大弯。先从甘肃经宁夏北上,到内蒙古临河境内折而向东,到了和林格尔的清水河又掉回头来向南奔流,直下潼关再向东赴海而去。从清水河到潼关,大约七百公里,黄河冲开秦晋高原,形成了切割深度达一二百米、宽只有三四百米的秦晋大峡谷。峡谷两岸都是悬崖峭壁,几乎没有缺口。临县就在这个峡谷中段的东岸。

秦晋大峡谷截断了陕西和山西之间的陆路交通,使它们的物资交流极为困难,而这两侧的经济天生有很大的互补性。虽然北端在包头、归化和大同、张家口之间可以交通,南端经潼关、风陵渡可以在晋南和关中之间交通,但南北两端有七百公里的距离,实在太远,因而必须在中段,也就是临县一带,有一个门户可以贯通东西。这门户一要便于渡河,二要便于穿透两岸沿河峭壁,进而通过平均海拔一千五百米上下、布满了深沟大壑的黄土高原。湫水河口的碛口就是黄河东岸这样的门户。

民国六年(1917年)《临县志·兵防》里说:“碛口镇,临县之门户也。县境万山罗列,惟湫水由碛口达河。碛口虽无津渡,而沿河津渡十三处,必须取道于此。”十三个渡口,都背靠吕梁绝壁,只碛口一处可以经湫水河谷进入东去的孔道。碛口上游,北二十里有高家塌、下咀头,又三十里有堡则峪,都是渡口。它们对岸分别是陕西省吴堡县的岔上镇和葭县的螅蜊峪(现名螅镇),以螅蜊峪为主。从螅蜊峪循一条小河谷可以到米脂。道路在米脂分支,一支先沿无定河南下到绥德,再经大理河谷到靖边,循长城向西到安边、定边,更向前便是银川和吴忠,可以直下兰州。另一支沿无定河北上经镇川堡到榆林,在榆林再分两路,一路在横山出长城越毛乌素沙漠西到银川,一路在神木出关越毛乌素沙漠北到包头。

临县通晋中只有两个孔道,都起于碛口。民国《临县志·疆域》载:其中“南山孔道。城南一百里碛口镇,东行十里曰樊家沟,又东三十里曰南沟镇,与离(石)界牙错。又东三十里曰梁家岔,为碛口东通离石孔道”。到了离石,向东七十里便可以抵达吴城,再往东南到汾州(现汾阳),太谷、祁县、平遥、介休这些晋商大本营就在前面了;也可以从汾州向东北到太原盆地。这里便是“欢欢喜喜”的汾河湾。碛口,这个秦晋大峡谷中段东岸最好的出口,恰巧是离晋中和太原最近的出山口之一。从太原,经榆次向东从娘子关出太行山,便是石家庄。从此一马平川,可以北上京津,南下顺德府(今邯郸)和郑州,向东南则是济南。

然而,西北和华北两大经济区之间的这条古老的陆上通道在清代之前并没有成就碛口,因为碛口地势极为狭窄,没有耕地,养不活常住人口,而从上游五十里内几个渡口过来的商旅也并不需要在碛口停留。他们沿湫水往上,只要走五里,便到了侯台镇。侯台镇在湫水的冲积河滩上,土层厚而肥,早在明代就很富庶。侯台镇上有一块大明嘉靖六年(1527年)立的“大侯公讳浩塔”的残石,方形抹角,其上有铭,说:侯浩于弘治年间被推为“老人”之职,“明如宝镜”。他置田产百顷,还有瓦井园圃,“立房舍一十二座”,是个不小的地主了。镇上人口众多,有集市贸易,商旅当然乐于在侯台镇打尖或住宿,从而促进侯台镇更加繁荣,以至形成了一条长长的商业街,也有骡马店和骆驼店。

成就了碛口的,是从清代初年开发的廉价而又高效的黄河水路运输,更确切地说,是水路和旱路的交会。黄河北上南下,绕了个弯子,给陆路交通带来了困难,但是它到了内蒙古,在河套地区灌溉了大片沃土,到清代初年,催生了丰饶的农产品,于是用木船和皮筏子经晋陕大峡谷把粮食、胡麻油、吉兰泰的盐和碱顺流而下,运进内地,还捎带着把宁夏、甘肃的牛、羊、皮毛以及甘草、枸杞、当归等中药材一起运了过来。粮食主要是接济虽然繁华但因为“地狭人稠”而严重缺粮的晋中和太原盆地。其余货物也要通过太原、晋中再供应华北和京津各地,而从黄河通往太原、晋中的最便捷的转运码头还是碛口。碛口不仅早有直奔太原和晋中的陆上商道,而且黄河本身又给它造就了一个特殊的条件。

碛口正在湫水注入黄河的口子的北岸。湫水发源于兴县,从北向南,贯穿临县全境。它全长只有122千米,源头海拔1500—1800米,入河处海拔657米,落差降比为千分之一。急流在黄土高原奔腾,切割很深,挟带大量泥沙砾石。一进黄河,流速骤然下降,在入口下游靠黄河东岸堆积成一个长近一千米的砾石滩,当地叫它“大同碛”,碛口便因此得名。又叫它“二碛”,说的是它的险阻仅次于禹门口。大同碛把本来400米宽的黄河挤成了只有80米左右的水道,流急浪高,水底乱石如林,变化莫测,重载木船不能通过,皮筏子更经不起摔打。同时,大同碛又提高了上游的水位,加宽了河道,降低了流速,使碛口成了一个天然的河运良港。于是最无奈而其实恰恰又最合理的办法是在碛口把船筏上的货物卸下,改用牲口走早就通行的旱路转运。碛口因此成了一个水旱转运码头,胜过了大同碛下游不远只有旱路渡口的孟门和军渡,以致早在乾隆年间就已经说它“境接秦晋,地临河干,为商旅往来、舟楫上下之要津也,比年来人烟辐辏,货物山积”。(见乾隆二十一年(1756年)《重修黑龙庙碑记》)盛况一直保持到20世纪30年代。

是山,是水,成全了碛口这个“小都会”。

这就是“河声岳色大文章”!

碛口镇由于非常特殊的地理条件成为水旱转运码头而繁荣起来。临县本地水土上的农业生产原来不足以打造出一个“小都会”,也不足以维持它。民国《临县志·区新》里说:“县境多山少原而民尽山居,广袤一百八十余里,按籍而稽,仅得三万四千二百三十三户,每户丁壮不过一人。……山僻之区,业农为本,凡有可耕之地,随在营窟而居,以便耕凿而谋衣食,故所谓十家村者实居多数,通邑足百户者除城镇而外不过数村而已。”碛口身处黄土高原腹地,周围都是贫瘠荒凉的沟壑峁梁。在这些沟壑峁梁里,散布着一些小小的山村,村民都“营窟而居”,窟就是山崖上凿出来的窑洞。喝的水是一滴一滴从石头缝里渗出来的,一遇伏旱,人畜生存都很困难。因此,碛口靠外在条件而发达起来之后,它对周围村落就发生了格外强烈的经济辐射力。周围村民很快投到以碛口为中心的经济圈里来,纷纷向碛口的转运业讨生活。

例如,黑龙庙后面的西山上村,男劳力几乎全部到碛口黄河码头当搬运工,叫“闹包子的”。麻墕村男子汉大多习武,练就一身好功夫,到碛口当更夫,开镖局。索达干、琉璃畔、高家塌、下咀头、小垣则(子)这些黄河边上的村子,男人家大多当船工或者筏工,少数发了家的,便当起了“养船的”,也就是船主。马杓峁、尧昌里、刘家里、陈家塬、冯家会诸村各有骡马上百头,而西头、西湾、寨子山、寨子坪、侯台镇则多养骆驼。清末民初西头村陈家有骆驼一千头左右经营运输,在碛口先后开大星店、天星店、三星店三家骆驼店。远在百里外的汾阳,也有养骆驼上百头的人家,参与碛口的运输业。侯台镇、樊家沟、南沟、梁家岔,这些村子在碛口去吴城的官道上,是骆驼队必经之地,村民们便开草料店、歇店、货栈等等谋生。西湾、寨子山、李家山、高家坪、塬上、白家山等村,有不少人在碛口做小买卖,或者学做生意,准备由学徒而“二把刀”而掌柜。其中也有少数自立经营,当上了东家,甚至成了百万富翁,如民国初年寨子山的陈懋勇、陈晋之兄弟。李家山、西湾和高家坪也都出了“财主”。特殊一点的是距碛口四十来里路的招贤镇,那里有一条瓷窑沟,沟里村子如小塔则(子)、花塔则(子)的村民,大量生产粗瓷用品和缸、盆、罐之类;还有一个武家沟村,村民全用手工制作日用铜器,如炊具、灯具、烟具。这些粗瓷器和铜器绝大多数靠碛口输出到陕西、甘肃、宁夏和内蒙古去。所有这些村子,除了对碛口外,外部联系都很少而且很单纯,它们随碛口的繁荣而繁荣,随碛口的衰落而衰落,它们的命运和碛口的命运形成了一体。

更远一点,如东面的离石、吴城、汾阳,南面的孟门、军渡、柳林,北面的河曲、保德、府谷,甚至黄河对岸陕西的葭县、义合、米脂、绥德、榆林等地,也受到碛口经济辐射力的强大影响。

在临县的黄土地上走,满眼凄凉,深沟大壑里,悬崖上散落着零星的窑洞,连临县志上说的十家之村都难得一见。但是,忽然间,绕过一道山梁,竟会有一座满是青砖瓦房的大村落,层层叠叠,从沟底一直漫上坡顶。地形陡峭,石板路曲曲折折,两旁的院门却很精致,甚至也有精雕细刻的。推门进去,宽敞的大院子,三合或者四合,都是砖砌的箍窑,窑前一律建明柱厦檐。有单层的,更多的是两层。格子窗上,艳红的剪纸还鲜亮着。这些院子里,大多有畜养骡马的厩屋,用整块青石雕出来的料槽排列得整整齐齐。院子中央的碾盘上,姑娘们用小笤帚扫着金黄的玉米面。每到仲秋,院子里就会满地摊着枣子,红光闪闪一片。这些村子,看上去,仿佛是依靠一种特殊的力量变出来的幻景,不是这黄土地上所能生成的,因为它们都是碛口镇经济辐射的产物。西湾、高家坪、李家山、寨子山,或许是其中比较好的,它们和碛口街共同构成一幅完整的历史场景的图画。

繁华的碛口街上,不论是腰缠千万的大东家还是靠卖血汗糊口养家的苦力,都是在这些山村里出生长大,到成就了之后,房子依然造在老山村里,家眷也决不搬到街上去住。他们还是村子里的人,这里有他们祖辈植下的根。到了老年,回来颐养,即使死在街上,也要埋在村边,挨着祖坟。他们创造了许多经济上的业绩,他们的身体和灵魂都还没有离开土地。这些小村和村外的宝地,是碛口历史不可以忽略的一部分,是中华民族向新的近代历史阶段发展的艰难路程的一份记录。

正是促进碛口成为水旱转运码头的那些地理因素,也使碛口成为兵家必争之地。碛口在史书或志书里出现,总是这两种身份。山西省北部和西部,长期是少数族人和汉族之间的“前线”,距碛口不远的马头山,有晋代边防名将刘琨和祖逖的庙。作为军事要地,碛口之名最早大约出现在《隋书》里,是山西面对匈奴的防御要塞。民国《临县志·山川》载:“黄河经县境二百余里,沿岸石壁巉岩,军行无路,间有山径,皆羊肠小道,惟碛口为临(县)之门户,有事必争其形胜。”同《志》“兵防”又说:“每遇陕北告警,临(县)首当其冲,碛(口)实扼其要。历来办理团防,必以碛口为关键,督师坐镇于此,俾贼益无隙可乘。……临(县)无事则晋无事矣!”万一晋“有事”,则京畿就吃紧了。好在“东西山径皆鸟道羊肠,一夫当隘,万夫莫开,如逢惊扰,筹防较易”。

从明末以来,陕西屡屡发生各种战乱。先有李闯王,他的部下王家胤、张有义、王之臣都曾经渡河犯临县县城;清初,榆林姜壤余党平德围攻临县县城。这两次都造成了很大损失。咸丰三年(1853年),汾州在碛口设通判衙门,并派千总一名,士兵90名,驻地防守,防御的对象便是陕北此起彼伏的乱事。同治年间,继捻军之后,宁夏、陕西发生了回民起义。碛口通判汪韶光任沿河团练总办,永宁(离石)李能臣,临县张从龙为协办,分驻军渡和碛口,汾州派兵八百人增援。汪韶光是广东三元里人,鸦片战争时,在广州率民团截杀过英兵数百并歼英将伯麦。张从龙则在闽浙沿海抗击英军有功。李能臣曾任云南总镇。张、李二人“声势相联、上下策应,又恃黄河天堑之险,幸获无虞”。地方商团和民团都参加了防御。

民国五年(1916年),陕西又有“会党”,四出劫掠,“三交、碛口及沿河各村赶办商团、民团”,协助军队驻黄河东岸设防。防御的主要方法是“设版焚舟之策”,一方面构筑防御工事,一方面把河上船只全部拘到东岸。企图东渡的乱民无舟可渡,碛口始终不曾失守。

光绪三十三年(1907年),汾州通判移署,碛口设巡检。

由于碛口在军事上的重要性,民国二年(1913年)冬在碛口设警察分所,由临县派警兵八名,巡官一名,离石因为在碛口有一块“飞地”,所以也派巡官一名并出全部官兵饷银。除了县城之外,碛口是全县唯一有常驻警兵的地方。为加强防务,民国五年(1916年)碛口镇和县城同时设军用电话,“各有专员驻办传报军事,慎固河防”。

红军长征到达陕北之后,1936年便分兵渡过黄河,建立晋绥、晋西北根据地。一方面掩护陕、甘、宁边区,一方面接近抗日前线。这种形势下,碛口成了中央陕甘宁边区和晋绥、晋西北联系的要道。大量武器、医药、“标准布”和军鞋,通过碛口源源运往陕北。

(1) 碗是把调好的莜麦面放在瓷碗里蒸熟,用刀子划成片,加上蒜泥、醋或臊子等做成的点心,算得上碛口的特产。

来源:《北窗杂记三集》

- 0000

- 0000

- 0002

- 0000

- 0000