王学理:寻觅汉文帝霸陵路漫漫

一、踏上寻觅霸陵之路

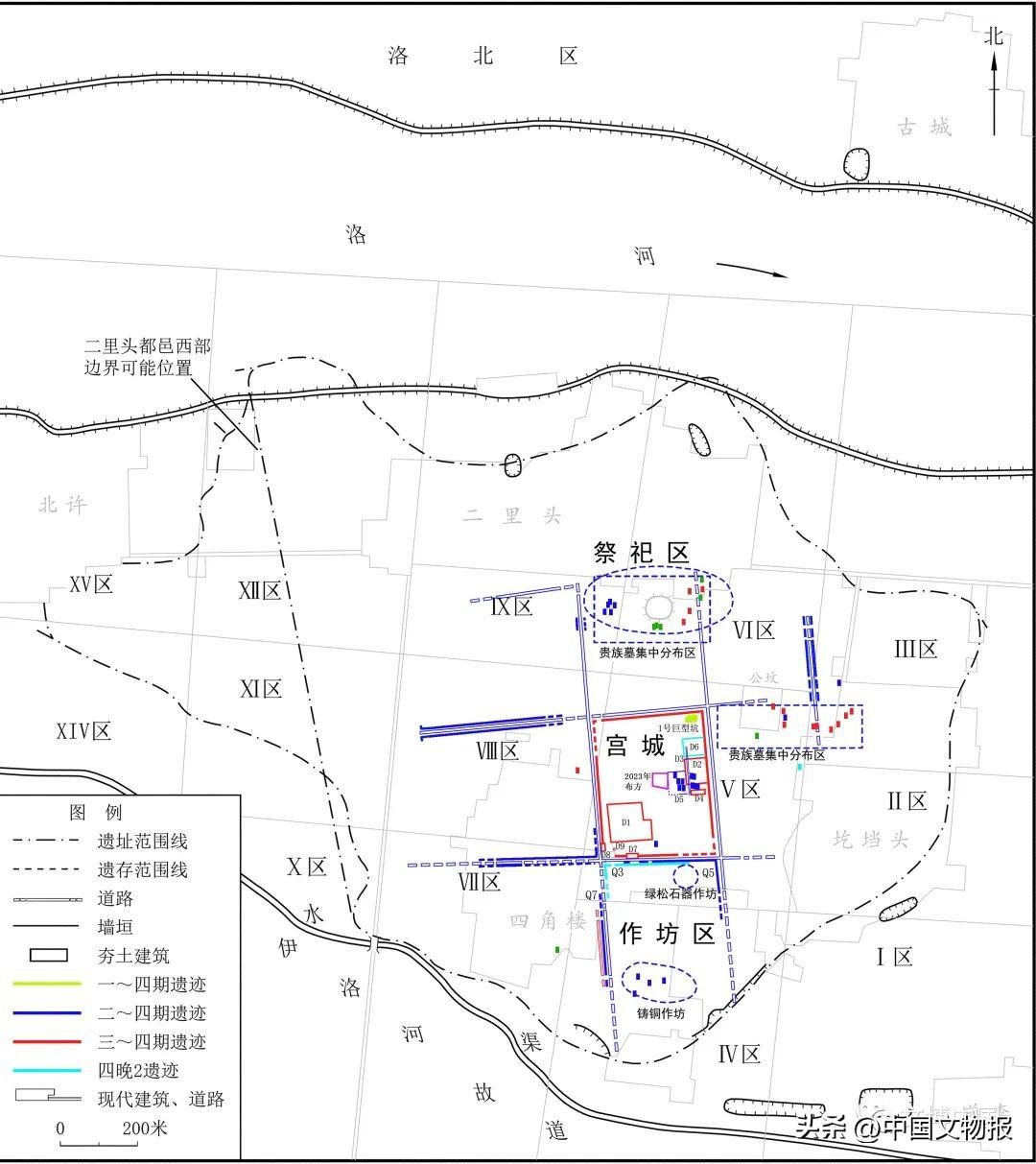

1966年1月,我们陕西省考古研究所对西安东郊白鹿原上姜(江)村一组汉代从葬坑进行了抢救性发掘。共有长方形的37个椁坑,在陶棺或砖栏藏具中分别放置着陶俑、陶罐、动物骨骼和谷物朽迹。可辨认的禽兽是鸡、鹅、鹤、猪、狗、马和羊。42件彩绘的女侍俑,个个面目姣好,或跽坐或袖手站立,端庄秀丽。穿三重衣,外著右衽长襦,内红外黄,领、袖缦诸缘,是一批珍贵的塑绘艺术品,对研究汉代女性服饰和宫廷生活很有学术价值(图1)。

图1 霸陵从葬坑最早出土的陶俑(《考古》1976.2)

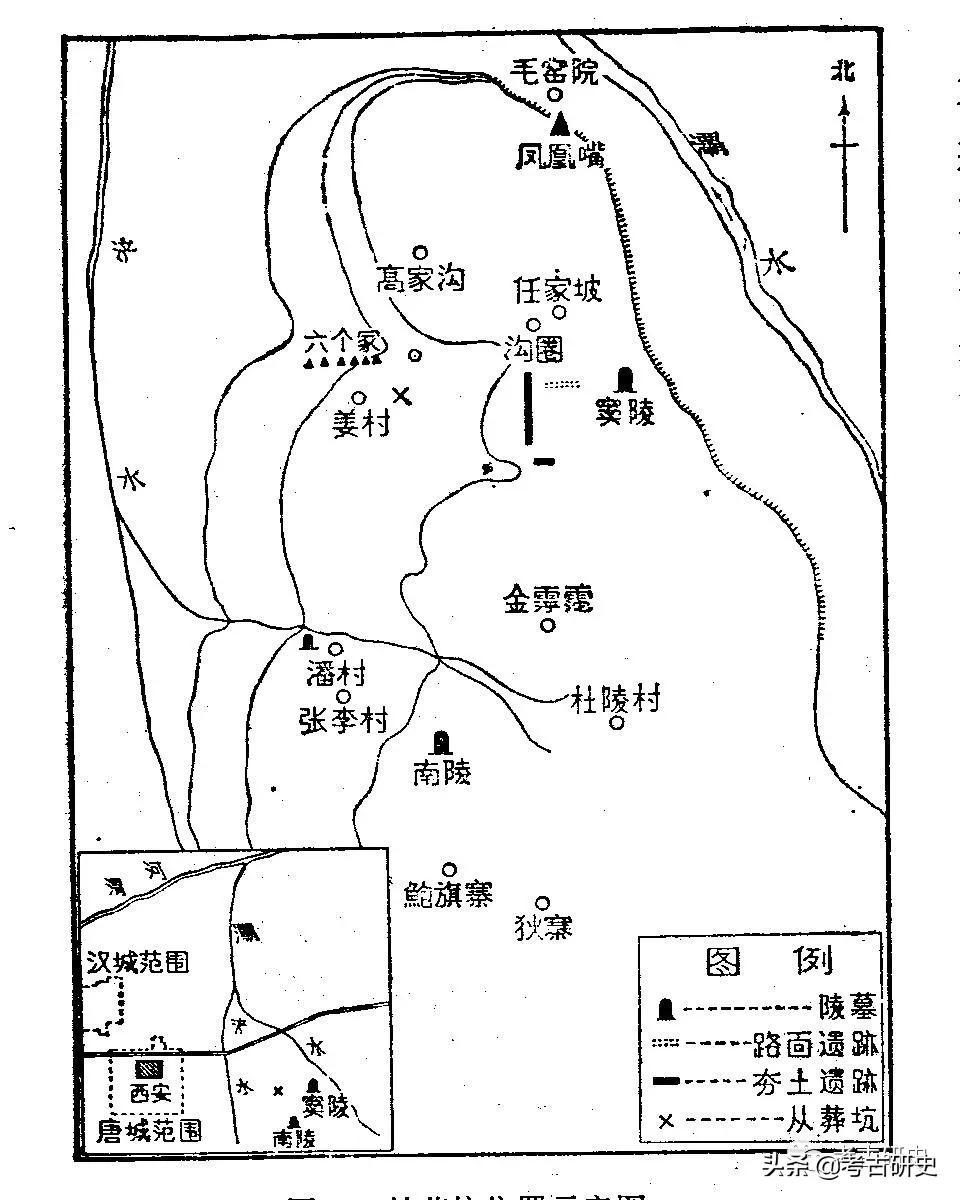

经过近10年时间后,我对江村这一批文物进行整理,写成简报发表[1]。那么,这一批文物的属主是谁呢?据知道,在白鹿原北端有三座帝后陵墓。薄太后南陵和孝文窦皇后陵都赫然在目,那个“因其山,不起坟”的霸陵又在何处?长期来,考古界都认为汉文帝开辟了“凿山为葬”的先河,像徐州的楚王墓群、芒砀山梁王墓群的“崖洞墓”都应是受霸陵影响而来的。那么,寻找霸陵的目光就自然地落到灞河西岸、白鹿原东侧的断崖上那个所谓“凤凰嘴”(图2)。

图2 误传霸陵的凤凰嘴

凤凰嘴是原边或凹进或突出又起伏的一段地形,在顶部和平坦如砥的白鹿原本体连在一起并没有什么特别的地方。但人们站在原底部向西仰望时,面前出现的是一座突兀的三角形,两侧地形变矮而向外延伸,恰如凤凰展翅。这一优美的自然形象,古人在寻找“不起坟”的霸陵时就很容易把二者联系到一块。元代骆天骧在其《类编长安志》中说霸陵“在京兆通化门东四十里白鹿塬北凤凰嘴下”,这是最早确定霸陵位置的记载。清代乾隆年间编篡的《咸宁县志》也沿袭了这一说法,更具体的指出“在家圪塔北凤凰嘴”。在这个凤凰嘴前面的平地早就划定了一处陵园,据日本足立喜六在1906年调查,地面有“宋元以后所建之碑碣,共有二十五石之多”[2]。至今在那里还有清代祭祀的石碑11通,随后各级的文物保护标志都相继树立着。显然,人们都认为那座凤凰山就是汉文帝灵柩所在的霸陵。

考古研究是一门实证的科学。作为考古工作者,我们都习惯用实际的历史遗迹、遗物去求证过去的记载与世闻传言。那么,为写那篇简报的结语,我没有停留在前人说过但未靠实的那个点上,便踏上了去凤凰嘴的查勘之路。我多次背着水壶、扛着探铲杆坐上公共汽车,不知引来多少奇异的眼光。因为在上世紀七八十年代,社会上人们还很少知道“考古是怎么回事”,不像现在考古竟成了热门话题。于是,我在凤凰嘴的沟沟岔岔、上上下下的转悠。但是,连个瓦片都找不到,表土也查不出人工扰动的痕迹。这真让人百思不得其解,不过要确认这里就是霸陵那还值得怀疑。

那怎么办?只有再回头审视一发掘从葬坑的周围环境了。薄太后南陵在发掘区南约2公里,发掘地同凤凰嘴的距离显然偏远。只有窦皇后陵在东,距此不到一公里。并且在窦后陵西侧,当沟圈村之南,我们还找到了陵园的西围墙和南围墙的西段。而这组从葬坑既然在西围墙之外,看来它是汉文窦皇后陵园的地下设施了。出自陵园在任家坡大队管辖范围的考虑,就把简报名定为《西安任家坡汉陵从葬坑的发掘》。

二、汉文帝的白鹿原情节——未被利用的钥匙

“简报”上标的从葬坑位置在姜村,但这始终有些问题不能让人释怀。

在白鹿原西坡地带并排有“六个冢”,不容置疑的属于汉墓。但要说是为窦皇后和薄太后或凤凰嘴的汉文帝陪葬,因距离太远,似乎挂不上关系。那是怎么回事呢?

从《史记》、《汉书》等文献入手,除上述三座陵墓的记载之外,涉及汉文帝与白鹿原的故事就比较多一些。

汉文帝曾带着钟爱的慎夫人上白鹿原,在原头的高处指着“新丰道”说:“这就是去邯郸的道路啊”。这时,使激起思乡之情的慎夫人鼓瑟,自已也引喉高歌,从而引发出一段彼此遭遇伤感的回味。

他扭过头对着随从的大臣们发了一通感慨,说:“唉,如果用北山的石头做成棺材的外椁,再用丝麻和着漆填塞缝隙,谁还能破开这棺椁?”左右大臣个个都跟风回应,说“好,好”。

偏偏这时那个刚正不阿的中郎将张释之不识时务,上前对文帝说:“如果墓里有好东西,即使用铁水把南山的缝隙填注满了,对偷盗的人照像不起作用。假若墓里没有让人偷的东西,即便没有石椁,也用不着担心。”(《史记·张释之列传》)善于听取意见的汉文帝,很赞赏他说的道理,这大概对修霸陵时他一再强调“不起坟,皆以瓦器”是个启示。

白鹿原东侧陡峭,西侧是个缓坡地形。汉文帝有一次“从霸陵上,欲西驰下峻阪”。不料袁盎上前拦住马缰绳,不让飞车疾驰下坡。这等于给兴致勃勃的汉文帝泼来一盆凉水,就问他:“怎么样,你胆怯啦?”袁盎赶快回话。说:“我听说,富家子弟都不坐在房檐下,避免落瓦伤人,中产家子都不依靠在车衡上,而你作为圣主更不应存在侥幸。这六匹马拉的车子疾驰下陡坡如果马受惊车子坏了,陛下受了伤,可怎么对得起高庙和太后呢?”(《史记·袁盎列传》)。

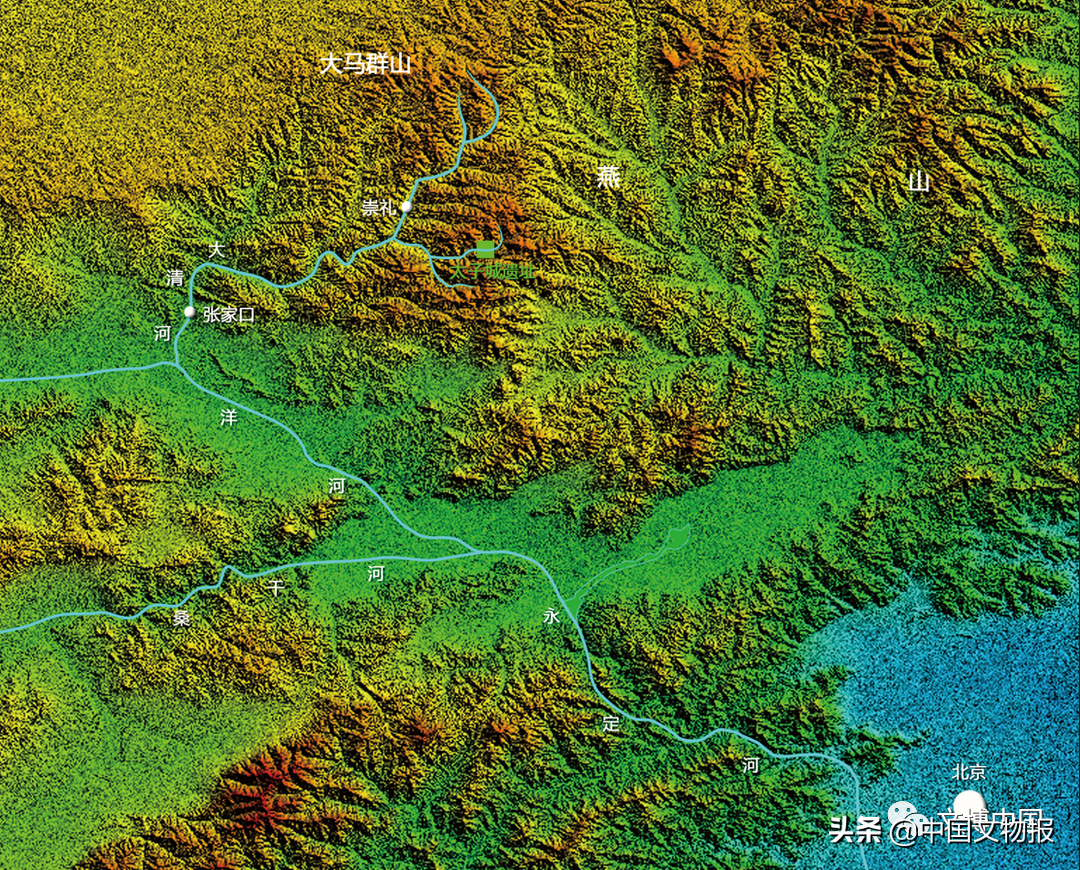

汉文帝“石椁”之问,不仅是“有感而发”,实是“有备而来”。他离开京城多次登上白鹿原绝不纯是郊游而是同给自已和母后筑“寿陵”的选址有关。因为在“咸阳原陵墓区”已有吕后同高祖合葬,总不能让被尊为薄太后以“诸姬”的身份去陪葬?而汉文帝又同惠帝是同父异母弟兄,如果两帝陵墓相并,次位错乱、祭礼有违是显而易见的不合。那么,只有在渭河之南另寻高亢的茔地。古代,南北纵长的白鹿原天高气清,树木葱郁,东邻灞水、西接浐水,霸头是驰道与武关道的交汇点,秦岭巍峨横亘为屏。可说是风景优美,形胜颇佳,这自然就会激起文帝喜从中来的认定感(图3)。

图3 白鹿原北端地形平面示意图

今天当我们站在白鹿原上,看到薄太后南陵、窦皇后陵墓,而在两陵高大的封土西北部是一处广阔的地域,怎么没有想到在这空间里寻找汉文帝霸陵呢?如果有这“三角区”的概念,岂不找到一把解开霸陵之谜的钥匙?当然,这是“事后诸葛亮”之见,绝不能离开时空观念。

三、南霸陵考古发现引起的思虑

1975年,我和徐锡台同志正配合北京大学学生在秦阿房宫遗址考古实习。同俞伟超、高明先生在一起,讨论问题,相处甚欢。实习结束,刚回到陕西省博物馆、文管会(1970年,陕西省考古研究所并入,1980年才恢复)急需休整一下。不料想薄太后南陵“有情况”传来,这一下把我一向关注着的目光又引向了白鹿原。

6月,白鹿原上的狄寨公社张李村大队修蓄水池时发现了一些长方形小坑。这地方在南陵陵园之外,有幸的是农民只揭取了表土,对文物没有造成大的损失。我亲操探铲,对出土地周围普探,确知这一组从葬坑共有三排20个椁坑。经过发掘,可知是以动物为主的从葬设施。小型动物骨骼虽多,但腐朽过甚而不明种属。大型动物则见有犀牛和大熊猫。出土的15件陶罐,当是供动物的饮水器;两件彩绘女俑,应属于动物的管理者身份[3]。对犀牛和大熊猫这两种珍稀动物的来源,也让人好奇。著手研究,得出的结论应是汉上林苑豢养之物。西北大学薛祥熙教授指出,在陕西更新世中晚期的沉积地层里,还不乏有“中国犀”化石的存在。尽管有文字记载的历史时期没有犀牛实物的出土,但文献中有关战士穿犀皮铠的记述还是不绝于书的。至今在西藏南部的察隅、墨脫一带仍有犀牛的踪迹。至于大熊猫至今还生活在秦岭西段山脊之南直到西川,已成为我国的国宝,多有保护、养殖基地的建立[4]。

南陵从葬坑发掘所获,令我对寻觅霸陵的所在还是难于割舍。尽管沿袭过去的调查之路,一遍又一遍的重复,限于条件不能大力展开考古手段,当然不会有什么突破的发现。但一些称呼总是在脑海中挥之不去,譬如有这么几个:

问题之一,为什么把薄太后陵称之为“南陵”?

《史记·外戚世家》是这么解释的:“以吕后会葬长陵,故特自起陵,近孝文帝霸陵”。索隐按《庙记》说的更清楚一些:“在霸陵南十里,故谓南陵”。那么,我当时想:南陵北去十里岂不是有霸陵吗?

问题之二,为什么把薄太后陵又直接叫“南霸陵”?

(汉)卫宏在《汉旧仪补遗》中说“南陵,即文帝薄太后葬之所,亦谓‘南霸陵’,因置县以奉陵寝”[5]。《古今图书集成》也持此说。那么,南霸陵是因北有霸陵才有相对这一说。我们难道不应该換个角度思考、向北去找霸陵吗?

问题之三,据记载:“后七年(公元前157年)六月已亥,帝崩于未央宫。……乙巳,群臣皆頓首上尊号曰孝文皇帝。”(《史记·孝文本纪》)

文帝下葬时,命郎中令张武为复土将军,光调集京城和附近各县的士兵就有31000多人,用来“藏郭穿复土”。按文帝六月初一咽气到初七完成掩埋计算,总共用了七天时间。那么,在这么短的时间里,要从挖掘墓圹到填土(即“穿复土”),能完成这样一项巨型的土木工程吗?

但是,“不起坟”的帝诏却把专题考古给限制了。在过去那个年代,哪个单位会出资让你大海捞针?

四、新世纪大梦初醒

经过20多年漫长岁月的等待,在不意中传来消息。2001年春节,三秦大地浸沉在欢度新年的快乐之中,一伙盗墓贼并没有闲着。他们把罪恶的黑手伸向白鹿原上的古墓,西安市公安局带上被抓住的盗墓贼指认作案现场,西安市文物考古研究所派员配合。看到有三个竖直的盗洞,如果掷一块土块,只听得骨噜噜掉下去,过一会才触底。据盗墓人说,在下边可以直起身子走,拐个弯看到了木头。我闻讯即向市上建议,希望能进一步作考古勘查。以为这一线索很重要,如果是大型的木椁墓其研究与参观的价值可以同近郊的杜陵相媲美。可惜限于各种条件,以最简的方式作回填了事。

实际上,在白鹿原陵区曾多次遭受盗掘。在2001年,一个名叫张小彦的盗墓贼一次就从陵区盗出黑色裸体陶俑180多件。而且他在陵区先后盗掘的古墓葬就达八次之多。这年10月,盗墓贼孟经建(外号叫“孟老大”),对陵区古墓葬同样疯狂地在盗挖。他不仅组织实施盗墓,还负责出买销赃获取暴利,其中有6件被偷运出境。2002年3月20日,在纽约苏富比拍卖行一批中国文物拍卖。中国国家文物局闻讯后,即会同外交部与美方进行交涉,苏富比才撤拍了这6件通体黑色的陶俑,并于2003年6月归还中国。由于汉阳陵出土“裸体陶俑”(即“著衣木臂式陶俑”)最为有名,这6件回购的国宝就入藏汉阳陵博物馆并展出。

说实在的话,我仔细看过展出的6件裸体黑俑。对它的来源抱有怀疑的态度,以为并非阳陵的从葬之物。道理很简单,一是从1990年起,我领“汉陵考古队”开展汉阳陵考古以来,可说是与俑为伍的。经我手发掘的南区从葬坑椁木没有经过火烧,也不存在炭黑的环境,发掘景帝陵东侧11个御府坑中也并未见黑俑;二是造型、面部表情同阳陵汉俑有同有不同;三是白鹿原古墓在2001年春节被盗过,是很值得怀疑的。两者绝非巧合!

五、“回归”的“中国情”

丧心病狂的盗墓贼破坏祖国的物质文物遗产,罪在不赦。而一帮利欲熏心、贩买文物的奸商,又把国宝弄出国外。这一帮贩卖文物的历史罪人,从盗挖、运输、销售形成一条黑色的产业链。把香港作为据点,然后销往世界各地,特别是美国。

但是,就在以美国为首的文物销脏大国里,就有不少爱国华人对外流文物深感痛惜,用自己的行动在捍卫着祖国的尊严。在这里,由于同陕西汉陵有关,我就介绍一对年轻华人夫妇范世兴和邓芳。

2007年3月2日,我在旧金山,正值春节期间,从“汉唐网”上因“马家窑文化”和范世兴联系上。他从底特律来电话,并发简牍照片,说见有“城旦舂”、“隶臣妾”等字,问二刑名与价值。他们知道我是“陕西汉陵考古队”队长,开辟了景帝阳陵的连年科学考古,并奠定了汉阳陵博物馆的基础,所以发汉俑照5张,还有贴金彩绘陶鈁照片等,让我鉴定。随后应邀,我专程去了宻歇根州底特律一趟。在他们家,我看了收藏的文物。范世兴问英国热释光的可靠性,我告诉他:对陶器年代的测定可同文物鉴定结合。邓芳还专门邀请好友李涛带着儿子由温哥华赶到,并请其他友人聚会,让我专门给他们举办了个小型的讲座。

范世兴、邓芳是从天府之国的四川走出来的一对绝配伉俪,都聪慧好学,志趣相同。虽然二位是学工理科的高材生,但都有着较深厚的文化底蕴。我们成了好朋友,邓芳懂音韵,所写散文尤佳,对我的歪诗也曾作过一番评论。她赠给我的诗集是《诗之旅》,至今还存在案头。

范、邓二人遍游世界,多次参观中国和世界各大博物馆,深感祖国文物流失事态的严重。2006年初,他们从美国,英国,新西兰,泰国等地发现一些出售中国文物的网站,数量之多,文物价值之高,令人惊愕不已。作为饱含诗情才气的邓芳,在参观了汉阳陵博物馆、咸阳博物馆之后,对气韵高古、情态传神的陶俑,逼真可感、灵犀忽动的马、猪、牛、羊等动物俑,质朴秀美、恣态万方、精巧而质朴的罐、钫、壶、盒等器物,无不为之震撼。但目睹大量文物远离故土,流散于異域他乡的欧美,深感对中国学术研究造成的损失则是难以估量的。受到一种责任感的驱动,他们作为文物外行就在没有十分把握的情况下,对这批流失品的真实性进行物理性探测。

他们对这些文物的价值作出粗略估计,随后訂购了部分神韵绝美、品相上乘的9枚陶编钟、2个彩塑著裙陶俑。尽管编钟附带有牛津大学实验室的热释光測試报告,对其真伪仍不敢轻信。夫妻二人废寝忘餐,不知熬过了多少个从黄昏到深夜的挑灯之苦。在放大镜下仔细查看,用少许清水测试陶体的干湿度,以舌尖舔尝以感受其吸水性能的强弱。并用收藏的文物画册和网站上相关数据库中的图片进行比较辨认,以判断是否经过人为的虚掩作假。他们曾在陶俑身上,用细小的镊子撿出二三毫米大小的衣服碎片。用肉眼极难观察,只有通过放大20倍数的放大镜才看出陶俑原来著衣的真实。同时,对眉毛、眼球、肤色及表面剥落情形仔细观察,确定没有后来人的加彩,才放下心来。

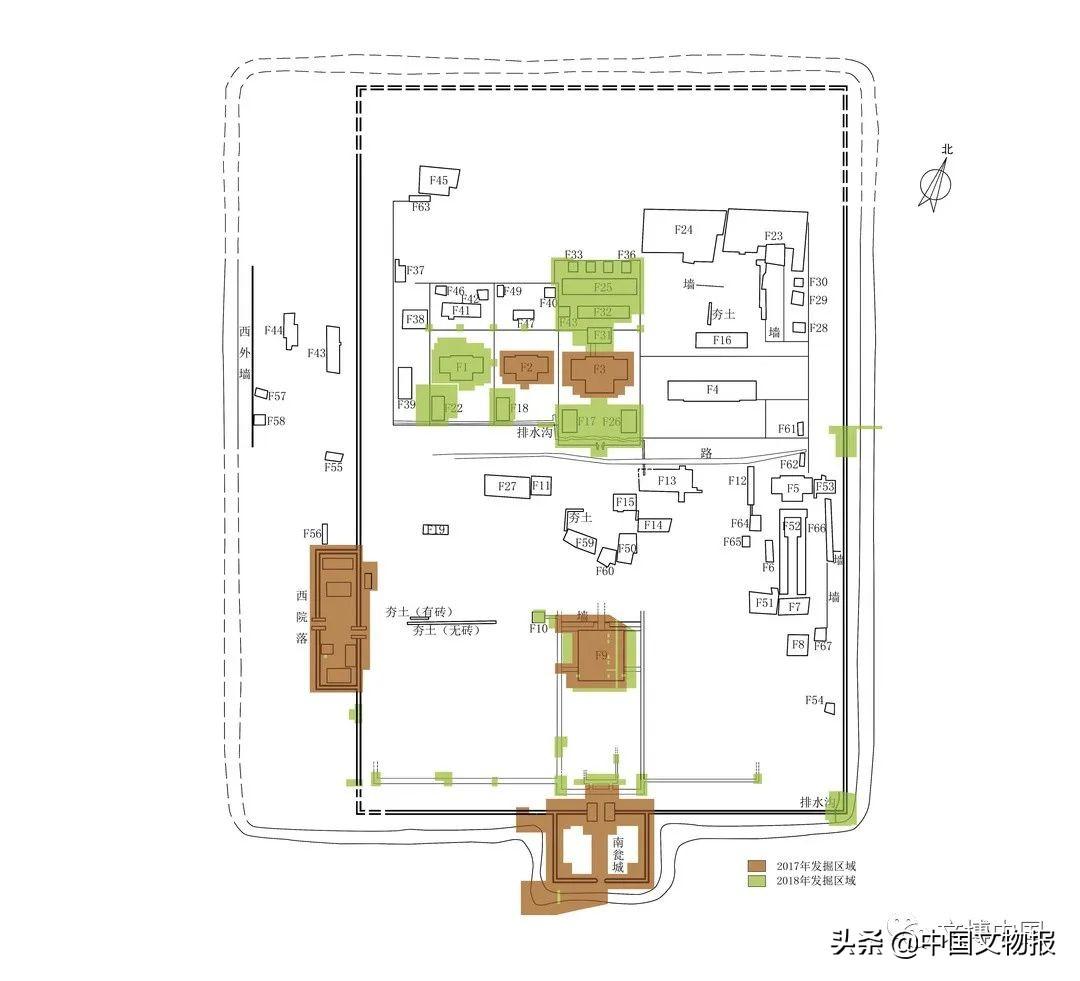

邓芳经过同国内取得联系,文物寄送国家文物局鉴定。在等待结果的三个月时间里,夫妇又开始忙起来。除过陆续购买其他陶俑之外,开始撰写一篇题为《天若有情天亦老》的捐赠倡议书,向国内外多年交好的同学朋友介绍这批文物的始末和将其捐赠回国的意愿。擎豆灯於深更,匍匐书案,放飞思绪,把一腔热情与拳拳报国之心诉诸笔端。旅居国外的爱国侨胞黄翔华、刘苹、邓清、李涛、陈勇、蔡明奇、王雷、黄岚、王纲以及北京的万红、王超敏,上海的施茜等爱国人士积极响应,个个慷慨解囊。终于在2006年2月26日花了数百万美元,才对古董店即将出售的31件典型文物进行订购(图4)。

图4 邓芳与捐献的31件文物

在决定送归的日子里,邓芳范世兴处在一种既兴奋又惜别的情绪交织之中。因为在和这31件文物相处之间,一种心心相印的情愫不期而至。正如邓芳的描述:“那段日子,我们居然做到天天准时起床,深感疑惑:莫不是编钟计漏,号兵司晨,驅睡虫走他乡?不及洗漱,急忙奔去探看,不仅问早,还要叮嘱,等我们下班见。下班回家,一进家门,不待备饭进餐,急急前去探班寒喧。夏季天长日久,夕阳在西窗拄着拐杖,踱着蜗牛步,镀他们面容以一层深过一层的金铜重彩,沉寂的情绪似在其眉宇间流连。想来,他们一定是乡心慫動,忆起熟悉的咸阳残照,汉陵余辉。那些时刻,我们默然陪坐,感同身受。”

当我行文到此,顿时停笔,默然良久。当我们面对这31件国宝时,对远在万里之外华人的“故土之亲,家国之情”,又有几人能“感同身受”呢?

6月15日,流落海外的这31件珍贵文物登上飞机,回到了祖国的怀抱。于春节前顺利抵达咸阳,入藏于汉阳陵博物馆。陕西省文物局在12月25日召开新闻发布会,使得久违了的游子光彩亮相,邓芳团队的义举受到人们高度的评价和赞赏。汉阳陵博物馆举办了专题展览,2007年2月1日向捐赠人代表邓芳和万红女士颁发了集体荣誉证书,同时,还聘请15位捐赠人为汉阳陵博物馆的荣誉馆员,范世兴被聘为“汉阳陵考古陈列馆荣誉馆员”。

2009年6月14日,由中国文物保护基金会主办的第二届“薪火相传——中国文华遗产保护年度杰出人物颁奖典礼暨事迹报告会”,在美丽的太湖之滨无锡召开。对无偿捐赠31件西汉时期珍贵文物给汉阳陵博物馆的美籍华人范世兴、邓芳夫妇及其团队授予“第二届薪火相传——中国文华遗产保护年度杰出人物”奖。

世界华人远离祖国,隔山隔水。万里之遥却一线之情魂牵梦绕紧紧相连,范世兴、邓芳等15华人所获荣誉实至名归。而他们捐献的31件文物,其历史价值在考古学者面前揭示的是两千年前一个时代的缩影。仅以归属而论,这22件陶俑的衣著、造型、表情都指向西安白鹿原上那霸陵陵区的陵墓与从葬坑。对多年来寻觅汉文帝霸陵的我,带来的是极大的希望。

六、笼罩霸陵的面纱在逐渐掀开

薄太后南陵和孝文窦皇后陵一带,以江村为中心的西汉陵墓区,在2000年以来频繁被盗,从而引起西安市文物部门的重视。西安市文物保护考古研究从2006年7月起,便投入大量的人力和科投力量,对江村一带进行调查勘探。从8月到2009年6月,历时近4年时间,探查出江村有四条墓道的“亞”字形大墓,并在周围有大量的从葬坑。大墓顶部有两个盗洞,曾盗出6许黑色裸体陶俑。据被捕的盗墓者供述,该墓规模宏大,有用方木砌垒成的墓室[6]。

被我国政府追回的那6个黑俑在汉阳陵博物馆展出,我断定那6件黑俑绝非汉阳陵的从葬之物。再联系到世纪初白鹿原大墓被盗后,从市考古院得到的消息,就潜意识地把它同久久寻觅的霸陵联系了起来。后来经西安市文物保护考古研究所有效的野外工作,终于最后确认了江村大墓实际就是汉文帝的霸陵。而汉阳陵博物馆展出的那6件黑陶俑,就是霸陵这座大型积炭木椁墓的随葬品。它们本来是著衣木臂的彩绘俑,应该是很漂亮的陶偶,之所以“黑”,那是久处木炭环境里“近墨者黑”的结果。

还有爱国的美国华人捐赠回归的31件文物,其中有黑俑6件,同前次政府追回的那6件如出一炉,应该属于霸陵之物。至于其他彩俑,也明显地属于西汉早期另一样式的文物,如果同9件陶编钟都出自霸陵,其学术价值与时代意义简直是不可估量的了。

2011~2013年,根据西汉帝陵大遗址考古工作计划,我们陕西省考古研究院对霸陵、南陵陵区展开了大范围的考古调查与勘探工作。自2017年持续至今,对江村大墓、窦皇后陵、南陵的御府坑、从葬坑及个别汉墓做了大量的勘探、发掘,出土各类陶俑1000多件,金、银、铜、铁、陶质文物3000余件,取得了更加丰硕的成果[7]。

寻觅霸陵的漫漫长路,走过了半个多世纪,终于在新世纪初年有了结果。掀开笼罩在霸陵上的千年轻纱,一还真容。被人仰敬的凤凰嘴,随着历史翻过的一页将很快淡出人们的视野。当历史考古学家,再次翻开过去熟知的那些有关文字时,仰望历史,直觉也是一场回味无穷的戏剧之变。

七、迷惘后的回味

久久不明霸陵的所在,人们就是因为受了皇帝的忽悠。汉文帝生前下了一道圣旨。他下令“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”。特别是在遗诏中还叮嘱:“朕闻盖天下万物之萌生,靡不有死。死者天地之理,物之自然者,奚可甚哀?当今之时,世咸嘉生而恶死,厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取。且联既不德,无以佐百姓……”(《史记·孝文本纪》)。他那幅唯物主义的生死观和悲天悯人的胸怀耀然纸上,在今天看来都具有教育意义。

霸陵“不治坟”是事实,但“不得以金银铜锡为饰”则被历代的盗掘与考古的事实所否定。早在西晋末年,“三秦人尹桓数千家,盗发汉霸、杜二陵,多获珍宝”(《晋书·索琳传》),连晋愍帝都大为惊讶,说“汉陵中物何乃多耶?”更为具体的记载是《晋书·孝愍帝》:“六月,盗发汉霸、杜二陵及薄太后陵,太后面如生,得金玉彩帛不可胜记。时以朝廷草创,服章多阙,敕收其余,以实内府”。可见“不治坟”是忽悠常人的形象工程,“皆以瓦器”之说也是些表面文章。

秦汉帝王陵墓都有四棱台式的高大封土,也就是考古人常说的“覆斗形”坟丘。既然汉文帝霸陵“不治坟”,这在当时大家都是知道的。

霸陵陵园设有管理机构,而且丞相“四时行园”进行检查。汉武帝时,就发生过“盗发孝文园瘞钱”的案件(《汉书·张汤传》)。西汉末年,赤眉对汉室“宗庙、园陵皆发掘,唯霸陵、杜陵完”(《汉书·王莽传》)。东汉初年人卫宏,对“西京杂事”注意搜集,知道霸陵的具体位置,所以把薄太后的南陵按当时人的俗称叫作“南霸陵”(《汉旧议》补遗)。

长时间的历史时期,人们并没有怀疑霸陵的所在,连北魏的郦道元在引用《史记》原文时,都称做“昔文帝居霸陵,北临厕,指新丰”,不但明确的说“汉文帝葬其上”,而且说霸陵“上有四出水道以泄水”。他引用曹魏时诗人王仲宣(王粲)的诗“南登霸陵岸,回首望长安”。下边引出汉文帝“欲从霸西驰下峻坂,袁盎揽辔”的故事(《水经注》)。试想想,如果当年汉文帝不是站在白鹿原顶的北端,怎么会“临侧”、“东指”、“西驰下峻坂”呢?霸陵没有封土而处在平地,就有个向周围低地排水的“四出水道”设施。如果郦道元没有亲见,怎么能说的这么清楚呢?平地上的霸陵,经考古探出,有着一圈石围墙,这正显示着帝陵陵园的范围。为防天雨积聚或地面水迳流,就有着一套防水导流的系统。假若王粲不登上白鹿原之巅,回首长安岂不遮望眼了么?

霸陵的所在并非秘密,直至唐人李吉甫在其《元和郡县志》里也说“白鹿原在县东二十里,亦谓之霸上,汉文帝葬其上谓之霸陵”。那么,时过300多年,几经兵燹战乱,长安地区的文物古迹饱受摧残。到了元代的骆天骧编《类编长安志》一书时,不知为什么汉文帝霸陵放在“京兆通化门东四十里白鹿原北凤凰嘴下”?按说,他是安西路(今陕西西安市)人,要写地方志是离不开两宋的宋敏求《长安志》和程大昌《雍录》的。大概因前人记载的粗略,未能对南北长达30公里的白鹿原圈出霸陵的具体位置,没有过细地筛选文献,受“因山为藏”(《三辅黄图》)的影响,把今西安市灞桥区霸陵乡毛窑院北的凤凰山(当地人称“凤凰嘴”)当做霸陵。自此之后,明清皇帝都派员来祭祀、立碑纪念。以讹传讹,陈陈相因,连清代的大儒阮元也都立碑加以保护。

明人何仲默在他的《雍大记》一书中有这么一条记载:金代“元至元辛卯(公元1291年)秋,灞水冲开霸陵外羨门,冲出石板五百余片”。我以为这事实可能有,但判断有错。因为霸陵在白鹿原上,灞水泛滥不可能沖上白鹿原顶。如果冲墓葬,那只能在灞河两岸的低地去寻找,但绝不是原上的霸陵,凤凰嘴下有无古墓就不好马骤断了。

时至今日,回望霸陵从熟知到隐没,再到确认。这三时段的历程也让研究家明白:历史的分辨文献记载是多么的重要。

注 释

[1]王学理;吴镇烽《西安任家坡汉陵从葬坑的发掘》,《考古》1976年第2期

[2](日)足立喜六:《长安史迹考》。

[3]王学理:《两千年前西安生存过大熊猫吗?》,《化石》1979年第1期;王学理:《汉南陵从葬坑的初步清理---兼谈大熊猫头骨及犀牛骨骼出土的有关问题》,《文物》1981年第11期。

[4]王学理:《汉南陵大熊猫与犀牛探源》,《考古与文物》1983年第1期。

[5](清)孙星衍等《汉官六种》,周天游校注,中华书局,1990年。

[6]西安市文物保护考古研究院:《西安文物勘探考古工作编年2000~2010》,科学出版社,2020年。

[7]陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院:《最新发布:汉文帝霸陵确认,江村大墓考古重大发现》2021年12月14日。

(2022.01.04~14)

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000