纪东歌:汉晋堆塑罐装饰工艺探析——从故宫博物院藏品谈起

故宫陶瓷馆展出的三件青釉堆塑罐分别对应该器类发展的三个重要阶段,即东汉、三国吴和西晋时期,在形制和装饰的演变上与汉晋堆塑罐发展的规律基本一致,在装饰上表现出由多手工捏塑、刻划向多模制贴塑变化的趋向,其中表现传统本土文化的装饰题材多采用捏塑工艺,而具有外来文化元素的题材几乎全部采用了模制工艺。堆塑罐的装饰受多元文化来源的影响,吴晋堆塑罐和唐代长沙窑是外来文化元素和模印贴塑工艺兴盛期的代表,对应了三国两晋时期和唐代安史之乱后两次人口大迁移的浪潮。模制技术的复制性和传播性利于装饰图像迅速传播,但如堆塑罐等陶瓷模制装饰的模式化和符号化特征表明其文化意涵在当时还未被本土完全接纳与熟悉,正处于不断融入地域民俗和文化信仰的进程中。

汉晋时期的堆塑罐因其质量卓越,装饰技法独特,承载了丰富的视觉文化和历史信息,自20世纪初开始进入学界视野,至今受到考古学、艺术史和陶瓷史等诸多领域研究者的长期关注,成为研究中古南方地区文化思想和社会生活不可或缺的材料。罗振玉、陈万里和傅振伦等先生最先注意到堆塑罐及其铭文,并对年代、产地和功能进行初步推测,之后中外学者围绕该类器物的生产时代、产地、命名、发展流布、装饰意涵、功能用途,以及与丧葬文化和宗教信仰等方面,做过大量精彩论述。由于此类器物年代久远、分布零散且装饰复杂,又缺少文献证据支持,许多观点至今未成定论,有待根据器物本体进行更深入透析,结合出土环境和历史学研究成果进行全面考量。本文拟通过对故宫藏堆塑罐细节地再观察,试从装饰和工艺角度,探究堆塑罐的生产和装饰模式,从而寻找装饰技术变化的原因,及技术转化背后所反映的文化现象。

一、故宫博物院藏三件堆塑罐及装饰方式

目前全世界各博物馆和研究机构公布的包括五管瓶在内的汉晋时期堆塑罐三百余件,其中故宫博物院藏七件,现于武英殿陶瓷馆展出三件,三件器物的生产时代分别对应了堆塑罐发展的三个重要阶段,即东汉、东吴和西晋时期。

青釉堆塑五联罐,高46.5厘米,口径6.4厘米,底径16.5厘米。罐身呈葫芦形,平底。胎质灰白,外施青釉至下腹中部。罐顶置五联罐,中间一罐较大,环置四罐略小,五罐盘口,长颈,曲腹,腹肩有弦纹。上腹肩部置堆塑龟和鱼,腹中环二道弦纹。束腰处堆塑熊、蜥蜴,狗、龟等动物。下腹呈橄榄形,腹中刻四道弦纹。该罐与嘉兴九里汇东汉墓、嵊州市三界镇鸽鸡山村道下山等地出土的随葬品形制相近,仝涛将这一类型五联罐分型为会稽区Ⅲ式。(图1a)

“永安三年”铭青釉堆塑罐,通高46.4厘米,口径29.1厘米,足径16厘米。胎质灰白,外施青釉至下腹。罐体分上下两层,中间由一平台隔开,平底。上半部由堆塑组成,顶部中央置一盘口罐,罐口塑一鼠,四周分列四小罐,五罐均被雀鸟簇拥围绕。其下为三层崇楼居中,两侧各立一亭阙,楼门外有犬,阙下有八位戴帽并持各式乐器演奏的伎乐俑。下部整体呈罐状,罐肩塑一龟趺碑,圭形碑刻铭“永安三年时富且洋(祥)宜公卿多子孙寿命长千意(亿)万岁未见英(殃)”。腹肩塑有持矛人物,鹿,野猪,狗和龟等,刻划狗、龙、鱼、鲵等动物纹饰,并在旁边刻划“鹿”“狗”“五种”等字样。腹中布三个贯通罐体的小圆孔,外部塑似泥鳅的水生动物。陈万里先生曾记录该纪年器(260)为1939年出土于浙江绍兴三国墓,1957年被列为故宫博物院第一批一级甲等文物。(图1b)

青釉堆塑罐,通高46.8厘米,宽16厘米,底径15厘米。胎质灰白,通体施青釉。罐体分上下两部分。顶部为以双层楼阁为中心的四方楼宇形顶盖,宫院四面各一门,四脚个一屋宇。中间一层的中央为柱形罐,四角分列四小罐,围绕堆塑飞鸟,正背面中央各开两门,门两边分列阙楼和贴塑人物。第三层中心门阙与上层相连,周围置一周塑贴人物。堆塑罐下部为一罐体,圆肩,斜曲腹,平底。口沿印饰网格纹一周,环绕罐口下方置人物和熊贴塑。腹中环印圆点装饰带,间隔贴塑持器跪姿人物。该罐于1957年被列为故宫博物院一级乙等藏品。其器型与上虞驿亭镇西晋墓出土太熙元年(290)纪年器、余姚郑巷元康四年(294)墓出土的堆塑罐相近,多见于西晋早期的南京周边和浙江地区墓葬。(图1c)

汉晋时期堆塑罐被学界普遍认为是具有丧葬文化性质的“明器”,根据器物对比和出土地信息,形制相近的堆塑罐上常出现“会稽”“始宁”等铭文,推测三件文物均为以上虞为中心的越窑早期青瓷制品。作为代表东汉、东吴和西晋堆塑罐的典型器,三件器物显示的堆塑罐形态演变规律与东汉时期五联罐向吴晋时期堆塑罐的发展基本一致:由贯穿一体且五罐突出的造型向上下分层演变,上层堆塑装饰丰富,五罐逐渐弱化,有的罐口加盖,或被楼宇及飞鸟覆盖,下层为一罐体,腹壁贴塑装饰。堆塑罐最突出的特征即在同一器物上集成了繁复的造型装饰,这在陶瓷史上是罕见的,娴熟多样的装饰工艺和内容的组合排列使堆塑罐承载了丰富的视觉和文化信息,而装饰本身也形成了自身发展演变的规律。

按制作方式划分,三件堆塑罐上的造型装饰工艺主要由手工捏塑、模印贴塑、刻划纹饰、轮印以及复合方法组成。捏塑为纯手工的雕塑方法;模印贴塑需用单模或合模将泥坯塑形,之后取出塑好形的坯体将其贴于器物上,属于半机械的成型方式;刻画则是用竹签等工具直接在坯上刻划纹样。捏塑呈现雕塑效果,模印似浮雕凸起,刻划像线描刻绘,都是极具表现力的装饰技法。

细观三件故宫博物院藏堆塑罐,被定为东汉时期的瓷罐仍处于“五联罐”阶段,装饰较后期简洁,堆塑的动物造型被释读为进食的熊、蜥蜴和龟,主体造型以手工捏塑雕塑为主,只有五罐的塑造部分采用了模制成型方式。“永安三年”铭青釉堆塑罐的装饰复杂,包括上层的崇楼、双阙、飞鸟、狗、鼠、杂耍和演奏的胡人俑,以及下层的持矛胡人、野猪、鹿、犬、龟、水生鳝泥和龟趺碑,这些饰件主要采用先捏塑再进行刻划、印纹等修饰的雕塑方法,造型生动形象,手工捏塑方式占器物总装饰比例的90%。下层还有部分鱼纹和走兽纹,“飞、鹿、句(狗)、五种”字样直接采用了刻划的手法。时代被定为西晋的青釉堆塑罐运用的模印贴塑工艺明显增加,除顶部庭院楼阁采用了拍片和手工雕塑方式外,飞鸟、熊和具有道教色彩的人物为模印塑形,乐伎胡人是在整体模印成型的基础上,对四肢进行了局部调整。上下层布有多件重复排列的模印贴饰,如熊和高髻双手捂耳状人物,罐体腹部一周的持械跪姿胡人也为模印贴饰。这件堆塑罐无论是上层立体的装饰模件还是下层的贴塑,大部分饰件由模制成型。(表1)

以上分析表明在堆塑罐的发展进程中装饰方式发生了一定变化,即从以手工捏塑为主、模制为辅转向模印贴塑为主、捏塑为辅的复合加工方式。装饰方式由多捏塑(手工)向多贴塑(模制)的转变是否具有时代共性,为何在这一时期发生装饰方式的变化,以及导致变化的原因,这些问题需进一步讨论。

二、吴晋堆塑罐装饰的生产与变化

三国、西晋是南方青瓷技术迅速成熟的时期,青瓷堆塑罐是这一窑业高峰时期的代表产品,生产地主要分布在曹娥江地区越窑、德清窑、瓯窑和婺州窑,以及宜兴地区。文物普查发现上虞境内三国西晋窑场数量多达一百四十余处,烧造青瓷产品种类繁多、品质精湛、纹样丰富,具备成熟的配料、成型、装饰、施釉和烧造技术。相较于配料和烧造技术,成型和装饰工艺对器物的视觉表现产生最直观影响,又因装饰工艺易于传播,各产区陶瓷的装饰在技术和形式上都存在相似性。这一时期在青瓷装饰工艺方面,继承东汉时期的装饰工艺并发展出包括捏塑、雕塑、镂雕、拍片、模塑、模印、压印、戳印、刻划等技法,特别是滑轮压印、戳印、范印及合范技术的创新应用,出现网格纹、联珠纹、花蕊纹、象形器、各类贴塑动物、模印佛像等新产品,以及之后褐彩装饰的兴起,造就了极富时代特征的装饰效果。

由于吴晋时期堆塑罐多出土于长江中下游地区大中型墓葬,目前有关生产窑口的信息尚不明确,以往学者就器物进行了诸多分类与分期研究,如冈内三真将之分为六式,仝涛分为三型:A型四式、B型两式、C型,[9]魏建钢分为三个类别和六个时期。分期序列表明,堆塑罐在形态上的明显变化始于东吴时期,而在装饰上的丰富和变化持续到了西晋晚期。通过观察从浙江嵊州浦口大塘岭太平二年(257)潘亿墓至浙江萧山永昌二年(322)墓出土近三十件有绝对纪年信息的堆塑罐实物,(图2)对器物上常见的装饰内容和主要制作方式进行初步统计,可见传统装饰造型多采用手工捏塑的方法塑形,如狗、羊、猪、猴、鹿、龙、鱼、鳖、蛇、蜥蜴等动物和巫觋人物、乐舞胡人的塑造,同时也有如飞鸟、鱼、龟等频繁出现的传统题材装饰采用了捏塑和模制、贴塑相结合的复合方式。这一时期开始在陶瓷上流行的装饰题材如狮子、辟邪、同心鸟、翼兽、佛像、铺首,及一些较为复杂的如持节仙人、持械胡人、拱手胡人等附件则多采用了双模、单模成型和贴塑的工艺方式。(表2)

结合与纪年器的类型相近器物,可知自3世纪中叶至4世纪初的堆塑罐在装饰方面存在一定变化规律:1.堆塑罐分层之前和之初捏塑占装饰主流,之后模印贴塑比例逐渐增大,尤其是下层罐体的装饰几乎全部为贴饰。2.具有外来文化因素的模制饰件和模印贴塑增多。3.装饰构件从纷杂无序的排列逐渐趋于有序,有些模印装饰环列出现,在视觉上具重复性,整体更加规整。4.如同心鸟、佛像、骑马人物等样式形成固定的装饰形式。

吴晋堆塑罐的装饰体现出显著的地缘性和个性化特征,独具当地传统文化和信仰的表现内容如巫觋、乐伎人物、飞鸟走兽等仍多沿用传统的手工捏塑或复合手法。3世纪中叶后陶瓷装饰上模制工艺比例的增加和重复性纹样的增多互相作用,手工造型和模制组合的工艺表明此时的陶冶生产具备了一定程度的模式化和标准化,体现了上虞曹娥江流域制瓷产业达到相当的规模和高超的工艺技术。另一方面,堆塑罐是当时高品级瓷器的代表,但并不受等级规制的约束,其装饰样式没有严格的限定,目前未见在外观上雷同的吴晋堆塑罐遗存。虽然生产加工中因模具的加入,纹饰和纹样出现重复和重合的现象,但模制装饰目的不在于形制的“标准”,并不能纳入“模件生产体系”的范畴讨论。从一般经济规律来看,手工业模件的介入是“正规”生产过程的体现,由生产成本和效益最大化的目的所驱策。模具为堆塑罐的装饰制作带来便捷,从而提高了生产力,但在诸多制作精良、装饰繁复的精品器物上并没有特别体现出对于降低成本和提升产量的追求,复杂而多样的装饰表现了工匠的独立发挥和市场的个性需求。因缺少等级规范和市场动因,吴晋时期浙江窑业中心产区生产的堆塑罐是在一定形制框架内具有功能指向的个性化产品的代表,此时窑业的产业化程度也远未及之后同样在陶瓷上将模制与雕塑结合应用的唐三彩窑场和长沙窑那样形成了高度的市场化和标准化。

三、模制装饰与文化传播

陶瓷器的生产和装饰制作是成结构体系的文化行为,若将装饰看作类似于语言的视觉传达,那么工艺技术即是实现语言表达的手段,而表征和方法总在潜移默化相互作用。在模印贴塑、模制附件等装饰逐渐增多后,模制工艺的“复制”属性日益凸显,使吴晋堆塑罐的装饰语言序列发生了变化。视觉呈现方面,模制附件在同一器物上重复排列,将原本手工捏塑产生的生动自然形态变得更为有序,附件在数量上的重复强调了主题。在装饰内容方面,同类纹饰和纹样在不同器物上反复出现和组合,这些纹饰承载的文化信息也随之传播,同时多元的文化来源对装饰题材和技术造成了深远影响。

三国两晋时期,堆塑罐装饰中以模印贴塑和模制附件装饰的题材主要有四类,一是动物题材,包括鱼、蟹、龟等水生动物,具特殊意义的熊和猴等动物,以及狮子、同心鸟、翼兽等外来文化的动物题材;二是一些较为复杂的人物造型,如骑兽和持械人物等,多为胡人形象;三是具有信仰意义的人物、仙人和佛像;四是铺首、花卉等其他纹饰。具有外来文化元素的纹样在装饰中占很大比例,各个题材都有其母题或模板,且这些装饰几乎全部采用模制工艺加工而成(图3)。同时期南方生产的陶瓷器上普遍出现具有外来文化元素的装饰,同样大部分采用了模印贴塑的工艺。

在外来文化因素的陶瓷装饰中,大量的佛像和佛教元素装饰引人瞩目。根据以堆塑罐为主的陶瓷器上出现的佛像和奉佛胡俑,诸多专家学者都进行过考古学和佛教史的相关论证,其中谢明良曾发现佛像纹饰旁刻“仙人”字样的堆塑罐物证,然而有关堆塑罐上佛像的功能和性质的讨论依然存在争议,学界认为吴晋时期各地域人们对佛的认知处在不断变化的过程,但可以明确的是陶瓷装饰反映了吴晋时期佛教在中国持续发展和深化,并与丧葬体系和世俗生活产生了一定的关联。

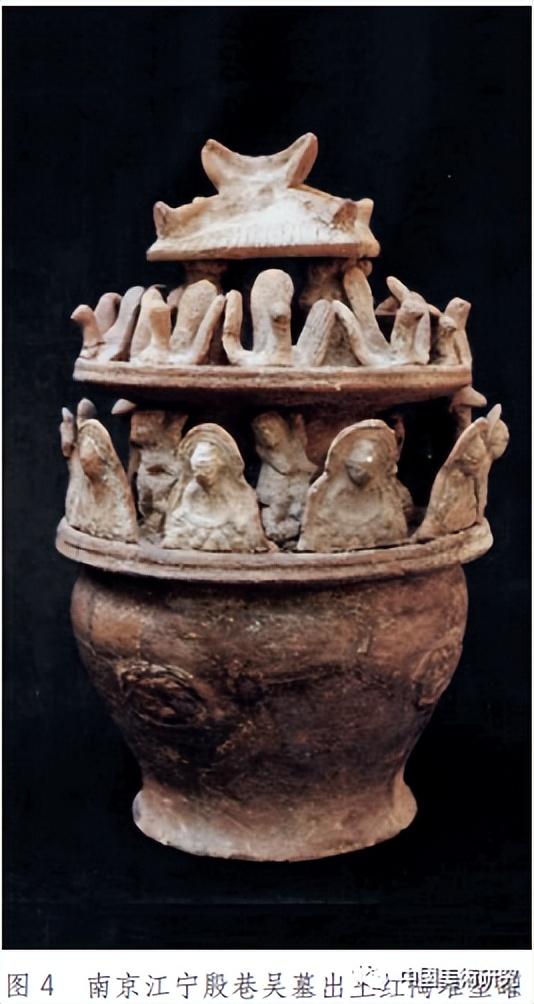

目前公布最早装饰佛像的堆塑罐出土自南京江宁殷巷吴墓,被定为五凤至天册年间(254—275),堆塑罐上列佛像七尊,肉髻背光,着通体袈裟,莲花座结跏趺坐,禅定印,面部较模糊,腿部难以辨认。(图4)之后至西晋晚期的堆塑罐上出现过三种形式的佛像,但绝大多数器物上所见佛像均与上述形式极其相似,无论是佛像是贴塑在腹壁还是立于平台上,都使用单模成型,佛像形象模糊,且成列出现。这种情况在该时期长江下游地区生产的带有贴塑佛像的其他类型陶瓷器上也表现得极其一致,如南京市雨花台区长岗村出土青釉釉下彩羽人纹盘口壶和上虞尼姑婆山窑址出土的三足樽,佛像形式与堆塑罐相同。(图5)在半个多世纪的时间跨度下,不同产区的器物上实现雷同的装饰样式,这不仅需要共同的母题,更有可能使用了相同的模范或相似的模具,才得以实现和延续佛像的复制和传播。

据文献记载,早期佛像的传入可能存在多种方式和承载媒介,从汉孝明帝开始“图其形象”,“得释迦立像”,又有记“明帝令画工图佛像”。及佛教兴于江左后,刘繇曾“乃大起浮图祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦采”。“吴赤乌十年(248)初达建邺,营立茅茨,设像行道。时吴国以初见沙门,睹形未及其道,疑为矫异。”虽然以上记载不足为信史,但可想在外来宗教信仰传入之初,民众对于佛的形象认知是模糊而新奇的。长江流域早期佛像的来源和流布等问题一直是学界关注的焦点,研究表明上中下流域的佛像样式均存在差异,从出土实物来看目前所见佛像遗存的媒介材质也不同,如四川乐山麻浩蜀崖墓石刻佛像、四川忠县涂井蜀崖墓出土带有佛像的铜摇钱树、湖北鄂州市五里墩吴墓出土佛兽纹铜镜,(图6)不同材料塑造的佛像在形式、结印上各异,但从中依旧可见南方早期佛像在整体视觉效果上的共性,即浅浮雕般的平面式效果。

长江流域早期佛像遗存通常实物体积较小,图像单一,形象并不立体清晰,这种程式化和平面化的特征,加之传入本土时间不久的佛教尚未成系统,佛像成为一种可复制的装饰符号。就瓷业兴盛的长江下游地区而言,汉晋时期胡人及其文化来源比较复杂,既有北人南迁,又有东南沿海地区的输入和沿长江流域的交流等所致的文化杂糅。试想在三国时期人口流动的社会背景下,某位胡人带来了便携的小件单面模范,或仿照某个佛像样式制作出模具,于是像使用印章一样复制出无数个纹饰或相似的模件,即通过少量的模具可直接参与图像装饰复制和文化传播,各种外来文化元素的装饰形象也随之渗透到社会各个层面。同时,以佛像和胡人为代表的外来文化元素的纹饰图案还并未被本土工匠所熟悉,其文化信仰意涵仍处于不断融合的进程中,因而在具民俗和丧葬功能的堆塑罐上,佛像等外来文化元素装饰被视为一类文化符号,以发挥其象征意义为重,从而忽视了其造型的准确度。

在陶器上使用模制的现象自新石器时期晚期出现,模印贴塑技术自先秦应用于陶瓷器装饰,而模印贴塑工艺和外来文化元素装饰的兴盛时期自吴晋时期南方瓷业开始,经南北朝持续发展,至唐三彩和长沙窑达到高峰阶段。唐代同样以模印贴花纹饰著称的长沙窑,包含了如椰枣树、舞乐胡人、骑马人物、佛塔、翼兽、宝相花、莲花等大量以中西亚文化为主导的外来元素,其中狮子、持械胡人、同心鸟等纹饰与早期堆塑罐的装饰有相似特点。此时模具本身已成为流通的商品,在窑址和作坊遗址发现了诸多精美的贴塑模具,繁多而精湛的模制工艺是工业化生产的表现,也是瓷业经济与市场繁荣的产物。(图7)吴晋堆塑罐和唐代长沙窑是外来文化元素和陶瓷模印贴塑工艺的兴盛时期,正对应了三国两晋时期和唐代安史之乱后两次人口大迁移的浪潮。陶瓷装饰在内容与技术上均形成了与本土有别的“胡风”,是人口流动对南方社会经济与文化信仰造成影响的缩影,同时也带动了外来文化在南方地区的传播与深入。

四、小结

陶瓷装饰的制作和工艺选择由制瓷技术、社会文化和市场需求等多方面因素决定,汉晋时期堆塑罐装饰和工艺受到多元文化来源的影响,在表现独具地域传统文化相关内容时多沿用传统的手工捏塑形式。而模制装饰工艺的发展一方面出于对生产效率的需求,实现了复制性和多样性的生产,另一方面大量使用模印贴塑工艺制作具有外来文化元素的装饰,是三国西晋时期人口大规模流动下文化和技术传播的产物。极具传播力和复制力的小件模具成为新兴文化传播的最佳依托,在器物上实现重复性的组合排列,呈现出装饰复合体的视觉效果。吴晋时期,这些具有外来元素的纹饰图案还未被本土完全接纳与熟悉,模制饰件在传播中形成了文化符号般的特定样式,在南方民俗文化信仰中发挥着特殊的象征功能。

- 0001

- 0001

- 0002

- 0002

- 0000