李泽厚:“有意味的形式”

原始社会是一个缓慢而漫长的发展过程。它经历了许多不同阶段,其中有相对和平和激烈战争的不同时代。新石器时代的前期的母系氏族社会大概相对说来比较和平安定,其巫术礼仪、原始图腾及其图像化的符号形象也如此。文献资料中的神农略可相当这一时期:

古之人民皆食禽兽肉。至于神农,人民众多。禽兽不足,于是神农因天之时,分地之利制耒耜,教民农作,神而化之,使民宜之,故谓之神农也。(《白虎通义·号》)

神农之世,卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父,与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无有相害之心。(《庄子·盗拓》)

所谓“和麋鹿共处”,其实乃是驯鹿。仰韶彩陶中就多有鹿的形象。仰韶型(半坡和庙底沟)和马家窑型的彩陶纹样,其特征恰好是这相对和平稳定的社会氛围的反照。你看那各种形态的鱼,那奔驰的狗,那爬行的蜥蜴,那拙钝的鸟和蛙,特别是那陶盆里的人面含鱼的形象,它们虽明显具有巫术礼仪的图腾性质,其具体含义已不可知,但从这些形象本身所直接传达出来的艺术风貌和审美意识,却可以清晰地使人感到:这里还没有沉重、恐怖、神秘和紧张,而是生动、活泼、纯朴和天真,是一派生气勃勃、健康成长的童年气派。

仰韶半坡彩陶的特点是动物形象和动物纹样多,其中尤以鱼纹最普遍,有十余种。据闻一多《说鱼》,鱼在中国语言中具有生殖繁盛的祝福含义。但闻一多最早也只说到《诗经》《周易》。那么,我们是否可以把它进一步追溯到这些仰韶彩陶呢?像仰韶期半坡彩陶屡见的多种鱼纹和含鱼人面,它们的巫术礼仪含义是否就在对氏族子孙“瓜瓞绵绵”长久不绝的祝福?人类自身的生产和扩大再生产即种的繁殖,是远古原始社会发展的决定性因素。血族关系是当时最为重要的社会基础和结构,中国终于成为世界上人口最多的国家,汉民族终于成为世界第一大民族。能否可以追溯到这几千年前具有祝福意义的巫术符号?此外,《山海经》说,“蛇乃化为鱼”,汉代墓葬壁画中保留有蛇鱼混合形的怪物…,那末,仰韶的这些鱼、人面含鱼,与前述的龙蛇、人首蛇身是否有某种关系了是些什么关系?此外,这些彩陶中的鸟的形象与前述文献中的“凤”是否也有关系?…凡此种种,都有待进一步的研究探索,这里只是提出一些猜测罢了。

社会在发展,陶器造型和纹样也在继续变化。和全世界各民族完全一致,占居新时器时代陶器纹饰的形象走廊的,并非动物纹样,而是抽象的几何纹,即各式各样的曲线、直线、水纹、漩涡纹、三角形、锯齿纹种种。关于这些几何纹的起因和来源,至今仍是世界艺术史之谜,意见和争论很多。例如不久前我国江南地区印纹陶问题的学术讨论会上,好些同志认为“早期几何印纹陶的纹样源于生产和生活,…叶脉纹是树叶脉纹的模拟,水波纹是水波的形象化,云雷纹导源于流水的漩涡,认为这是由于“人们对于器物,在实用之外还要求美观,于是印纹逐渐规整化为图案化,装饰的需要便逐渐成为第一位的了”(《文物》1978,第1期,55页)。这种看法本书是不能同意的,因为,不但把原始社会中“美观”、“装饰”说成已分化了的需要,缺乏证明和论据;而且把几何纹样说成是模拟“树叶”、“水波”,更是简单化了,它没有也不能说明为何恰恰要去模拟树叶、水波。所以,本书以为,下面一种看法似更深刻和正确:“也有同志认为,……更多的几何形图案是同古越族蛇图腾的崇拜有关,如漩涡纹似蛇的盘曲状,水彼纹似蛇的爬行状,等等”(同上引文)。

其实,仰韶、马家窑的某些几何纹样已比较清晰地表明,它们是由动物形象的写实而逐渐变为抽象化、符号化的。由再现(模拟)到表现(抽象化),由写实到符号化,这正是一个由内容到形式的积淀过程,也正是美作为“有意味的形式”的原始形成过程。即是说,在后世看来似乎只是“美观”、“装饰”而并无具体含义和内容的抽象几何纹样,其实在当年却是有着非常重要的内容和含义,即具有严重的原始巫术礼仪的图腾含义的。似乎是“纯”形式的几何纹样,对原始人们的感受却远不只是均衡对称的形式快感,而具有复杂的观念、想象的意义在内。巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化成为纯形式的几何图案(符号),它的原始图腾含义不但没有消失,并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身,这种含义反而更加强了。可见,抽象几何纹饰并非某种形式美,而是:抽象形式中有内容,感官感受中有观念,如前所说,这正是美和审美在对象和主体两方面的共同特点。这个共同特点便是积淀:内容积淀为形式,想象、观念积淀为感受这个由动物形象而符号化演变为抽象几何纹的积淀过程,对艺术史和审美意识史是一个非常关键的问题。下面是一些考古学家对这个过程的某些事实描述:

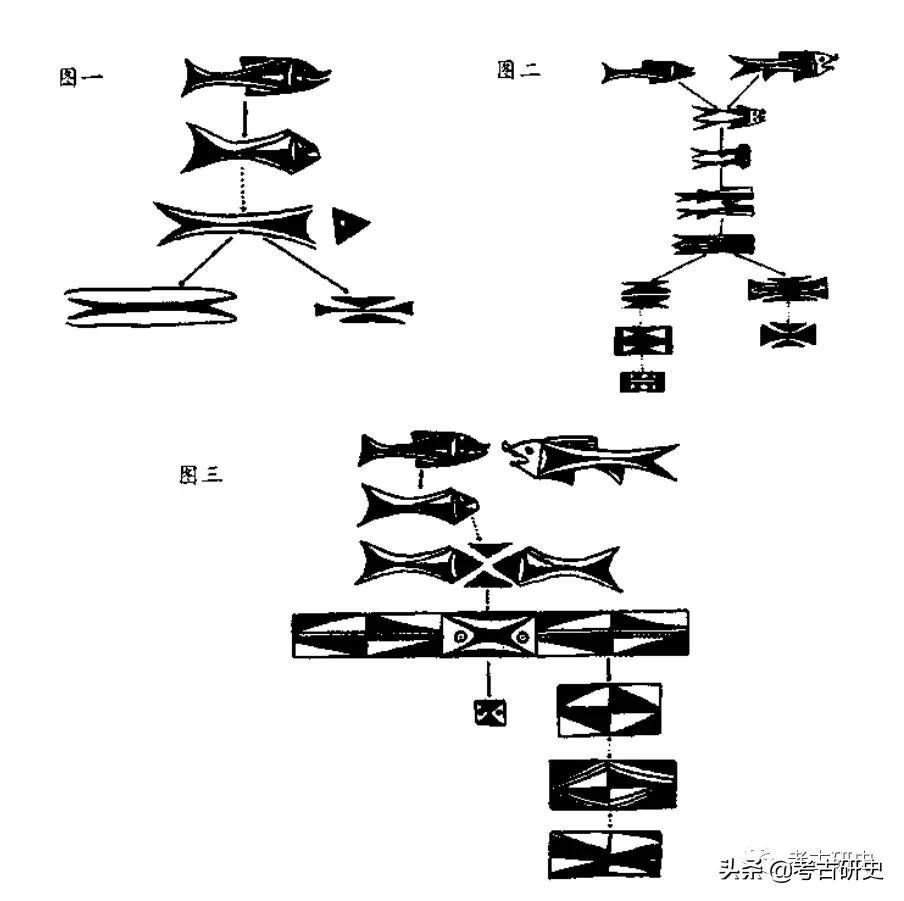

有很多线索可以说明这种几何图案花纹是由鱼形的图案演变来的,…一个简单的规律,即头部形状越简单,鱼体越趋向图案化。相反方向的鱼纹溶合而成的图案花纹,体部变化较复杂,相同方向压叠溶合的鱼纹,则较简单。(中国科学院考古研究所:《西安半坡》第185页,文物出版社,1963年。)有如下图:

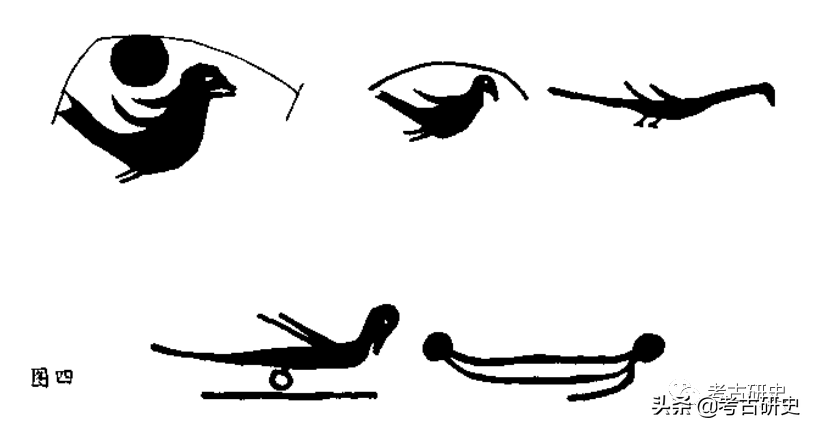

鸟纹图案是从写实到写意(表现鸟的几种不同动态)到象征(苏乘琦:《关于仰韶文化的若干问题》,《考古学报》1965,第I期)。有如下图:

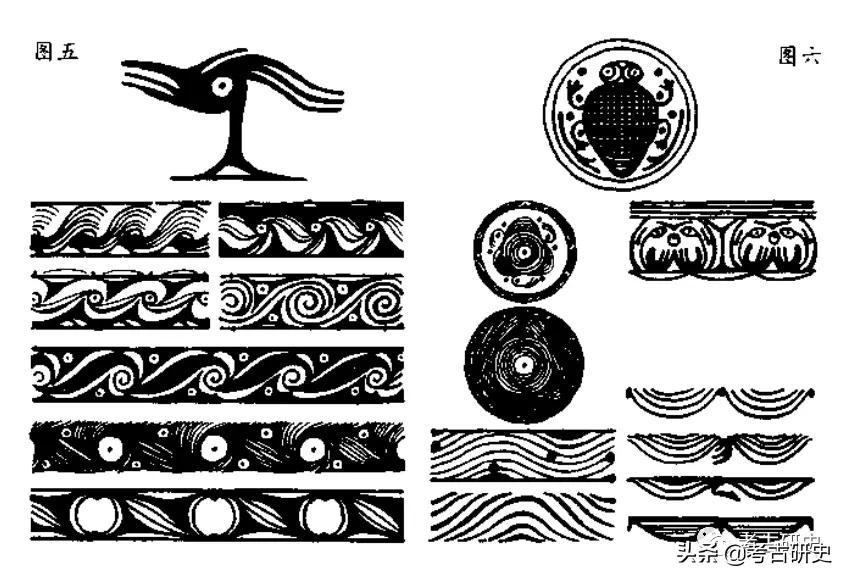

主要的几何形图案花纹可能是由动物图案演化而来的。有代表性的几何纹饰可分成两类:螺旋形纹饰是由鸟纹变化而来的,波浪形的曲线纹和垂幢纹是由蛙纹演变而来的一这两类几何纹饰划分得这样清楚,大概是当时不同氏族部落的图腾标志(石兴邦,《有关马家窑文化的一些问题》,《考古》,1962,第6期),

有如下图:

在原始社会时期,陶器纹饰不单是装饰艺术,而且也是族的共同体在物质文化上的一种表现。…彩陶纹饰是一定的人们共同体的标志,它在绝大多数场合下是作为氏族图腾或其他崇拜的标志而存在的。

根据我们的分析,半坡彩陶的几何形花纹是由鱼纹变化而来的,庙底沟彩陶的几何形花纹是由鸟纹演变而来的,所以前者是单纯的直线,后者是起伏的曲线……

如果彩陶花纹确是族的图腾标志,或者是具有特殊意义的符号……,仰韶文化的半坡类型与庙底沟类型分别属于以鱼和鸟为图腾的不同部落氏族,马家窑文化属于分别以鸟和蛙为图腾的两个氏族部落……(同上)

把半坡期到庙底沟期再到马家窑期的蛙纹和鸟纹联系起来看,很清楚地存在着因袭相承、依次演化的脉络。开始是写实的,生动的,形象多样化的,后来都逐步走向图案化、格律化、规范化,而蛙、鸟两种母题并出这一点则是始终如一的。

鸟纹经过一个时期的发展,到马家窑期即已开始旋涡纹化。而半山期旋涡纹和马厂期的大圆圈纹,形象模拟太阳,可称之为拟日纹,当是马家窑类型的旋涡纹的继续发展。可见鸟纹同拟日纹本来是有联系的。

在我国古代的神话传说中,有许多关于鸟和蛙的故事,其中许多可能和图腾崇拜有关。后来,鸟的形象逐渐演变为代表太阳的金乌,蛙的形象则逐渐演变为代表月亮的蟾蜍……。这就是说,从半坡期、庙底沟期到马家窑期的鸟纹和蛙纹,以及从半山期、马厂期到齐家文化和四坝文化的拟蛙纹,半山期和马厂期的拟日纹,可能都是太阳神和月亮神的崇拜在彩陶花纹上的体现。这一对彩陶纹饰的母题之所以能够延续如此之久,本身就说明它不是偶然的现象,而是与一个民族的信仰和传统观念相联系的。(严文明:《甘肃彩陶的源流》,《文物》,1978,第10期)有如后图。

陶器纹饰的演化是一个非常复杂而困难的科学问题,尚需深入探索。但尽管上述具体演变过程、顺序、意义不一定都准确可靠,尽管仍带有很大的推测猜想的成份和甚至错误的具体结论,但是,由写实的、生动的、多样化的动物形象演化而成抽象的、符号的、规范化的几何纹饰这一总的趋向和规律,作为科学假说。似有成立的足够根据。同时,这些从动物形象到几何图案的陶器纹饰并不是纯形式的“装饰”、“审美”,而具有氏族图腾的神圣含义,似也可成立。

如前所说,人的审美感受之所以不同于动物性的感官愉快,正在于其中包含有观念、想象的成份在内。美之所以不是一般的形式,而是所谓“有意味的形式”,正在于它是积淀了社会内容的自然形式。所以,美在形式而不即是形式。离开形式(自然形体)固然没有美,而只有形式(自然形体)也不成其为美。

克乃夫·贝尔(Clive Bell)提出“美”是“有意味的形式”(Significant Form)的著名观点,强调纯形式(如线条)的审美性质,给后期印象派绘画提供了理论基础。但他这个理论由于陷在循环论证中而不能自拔。即认为“有意味的形式”决定于能否引起不同于一般感受的“审美感情”(Aesthetic emotion),而“审美感情”又来源于“有意味的形式”。我以为,这一不失为有卓见的形式理论如果加以上述审美积淀论的界说和解释,就可脱出这个论证的恶性循环。正因为似乎是纯形式的几何线条,实际是从写实的形象演化而来,其内容(意义)已积淀(溶化)在其中,于是,才不同于一般的形式、线条,而成为“有意味的形式”。也正由于对它的感受有特定的观念、想象的积淀(溶化),才不同于一般的感情、感性、感受,而成为特定的“审美感情”。原始巫术礼仪中的社会情感是强烈炽热而含混多义的,它包含有大量的观念、想象,却又不是用理知,逻辑、概念所能诠释清楚,当它演化和积淀为感官感受中时,便自然变成了一种不可用概念言说和穷尽表达的深层情绪反应。某些心理分析学家(如Jung)企图用人类集体的下意识“原型”来神秘地解说它。实际上,它并不神秘,它正是这种积淀、溶化在形式,感受中的特定的社会内容和社会感情。但要注意的是,随着岁月的流逝、时代的变迁,这种原来是“有意味的形式”却因其重复的仿制而日益沦为失去这种意味的形式,变成规范化的一般形式美。从而这种特定的审美感情也逐渐变而为一般的形式感。于是,这些几何纹饰又确乎成了各种装饰美、形式美的最早的样板和标本了。

陶器几何纹饰是以线条的构成、流转为主要旋律。线条和色彩是造型艺术中两大因素。比起来,色彩是更原始的审美形式,这是由于对色彩的感受有动物性的自然反应作为直接基础(例如对红、绿色彩的不同生理感受),线条则不然,对它的感受、领会、掌握要间接和困难得多,它需要更多的观念、想象和理解的成份和能力。如果说,对色的审美感受在旧石器的山顶洞人便已开始,那么,对线的审美感受则要到新石器制陶时期中。这是与日益发展、种类众多的陶器实体的造型(各种比例的圆、方、长、短、高、矮的钵、盘、盆、豆、鬲……)的熟练把握和精心制造分不开的,只有在这个物质生产的基础之上,它们才日益成为这一时期审美—艺术中的一个核心。内容向形式的积淀,又仍然是通过在生产劳动和生活活动中所掌握和熟练了的合规律性的自然法则本身而实现的。物态化生产的外形式或外部造型,也仍然与物化生产的形式和规律相关,只是它比物化生产更为自由和更为集中,合规律性的自然形式在这里呈现得更为突出和纯粹。总之,在这个从再现到表现,从写实到象征,从形到线的历史过程中,人们不自觉地创造了和培育了比较纯粹(线比色要纯粹)的美的形式和审美的形式感。劳动、生活和自然对象和广大世界中的节奏、韵律、对称、均衡、连续、间隔、重叠、单独、粗细、疏密、反复、交叉、错综、一致、变化、统一等种种形式规律,逐渐被自觉掌握和集中表现在这里。在新石器时代的农耕社会,劳动、生活和有关的自然对象(农作物)这种种合规律性的形式比旧石器时代的狩猎社会呈现得要远为突出、确定和清晰,它们通过巫术礼仪,终于凝冻在、积淀在、浓缩在这似乎僵化了的陶器抽象纹饰符号上了,使这种线的形式中充满了大量的社会历史的原始内容和丰富含义。同时,线条不只是诉诸感觉,不只是对比较固定的客观事物的直观再现,而且常常可以象征着代表着主观情感的运动形式。正如音乐的旋律一样,对线的感受不只是一串空间对象,而且更是一个时间过程。那么,是否又可以说,原始巫术礼仪中的炽烈情感,已经以独特形态凝冻在积淀在这些今天看来如此平常的线的纹饰上呢?那些波浪起伏、反复周旋的韵律、形式,岂不正是原始歌舞升华了的抽象代表吗?本来,如前所述,我们已经看到这种活动的“手拉着手”的摸拟再现,整个陶器艺术包括几何纹饰是否也应从这个角度来理解、领会它的社会意义和审美意义呢?例如,当年席地而坐面对陶器纹饰的静的观照,是否即从“手拉着手”的原始歌舞的动的“过程,衍化演变而来的呢?动的巫术魔法化而为静的的祈祷默告?……

与纹饰平行,陶器造型是另一个饶有趣味的课题。例如,大汶口文化,龙山文化中的陶倪鬶的造型似鸟状,是否与东方群体的鸟图腾有关呢?如此等等。这里只提与中国民族似有特殊关系的两点。一是大汶口的陶猪,一是三足器。前者写实,从河姆渡到大汶口,猪的驯化饲养是中国远古民族一大特征,它标志定居早和精耕细作早。七千五百年前河南裴李岗遗址即有猪骨和陶塑的猪,仰韶晚期已用猪头随葬。猪不是生产资料而是生活资料。迄至今日,和世界上好些民族不同,猪肉远远超过牛羊肉,仍为我国人口绝大多数的汉族的主要肉食,它确乎源远流长。大汶口陶猪形象是这个民族的远古重要标记。然而,对审美—艺术更为重要的是三足器问题,这也是中国民族的珍爱。它的形象并非模拟或写实(动物多四足,鸟类则两足),而是来源于生活实用(如便于烧火)基础上的形式创造,其由三足造型带来的稳定、坚实(比两足)、简洁、刚键(比四足)等形式感和独特形象,具有高度的审美功能和意义。它终于发展为后世主要礼器(宗教用具)的“鼎”。

因为形式一经摆脱模拟、写实,便使自己取得了独立的性格和前进的道路,它自身的规律和要求便日益起着重要作用,而影响人们的感受和观念。后者又反过来促进前者的发展,使形式的规律更自由地展现,使线的特性更充分地发挥。三足器的造型和陶器纹饰的变化都如此。然而尽管如此,陶器纹饰的演变发展又仍然在根本上制约于社会结构和原始意识形态的发展变化。从半坡、庙底沟、马家窑到半山、马厂、齐家(西面)和大汶口晚期、山东龙山(东面),陶器纹饰尽管变化繁多,花样不一,非常复杂,难以概括,但又有一个总的趋势和特征却似乎可以肯定:这就是虽同属抽象的几何纹,新石器时代晚期比早期要远为神秘、恐怖。前期比较更生动、活泼、自由、舒畅、开放、流动,后期则更为僵硬、严峻、静止、封闭、惊畏、威吓。具体表现在形式上,后期更明显是直线压倒曲线,封闭重于联续,弧形、波纹减少,直线、三角凸出,圆点弧角让位于直角方块……即使是同样的锯齿、三角纹,半坡,庙底沟不同于龙山,马家窑也不同于半山、马厂……像大汶口晚期或山东龙山那大而尖的空心直线三角形,或倒或立,机械地、静止状态地占据了陶器外表大量面积和主要位置,更显示出一种神秘怪异的意味。红黑相间的锯齿纹常常是半山—马厂彩陶的基本纹饰之一,马家窑彩陶也尚未见。神农世的相对和平稳定时期已成过去,社会发展进入了以残酷的战争、掠夺、杀戮为基本特征的黄帝、尧舜时代。母系氏族社会让位于父家长制,并日益向早期奴隶制的方向行进。剥削压迫在激剧增长,在陶器纹饰中,前期那种种生态盎然、稚气可掬、婉转曲折、流畅自如的写实的和几何的纹饰逐渐消失。在后期的几何纹饰中,使人清晰地感受到威权统治力量的分外加重。至于著名的山东龙山文化晚期的日照石锛纹样,以及东北出土的陶器纹饰,则更是极为明显地与殷商青铜器靠近,性质在开始起根本变化了。它们作了青铜纹饰的前导。

来源:《美的历程》

- 0000

- 0000

- 0005

- 0000

- 0000