考古学家关于三星堆的十大困惑

三星堆是赫赫有名的考古发现,几乎尽人皆知。无论通过电视也好、网络也好,只要一次得见三星堆的标志性文物——巨目、宽鼻、阔嘴、大耳的青铜人像,就再难忘记。造型夸张的五官之所以引人惊奇,是由于它们过于奇特,在中国的出土文物里明显带有异质色彩。在好奇心的驱使下,我们必然想问:三星堆由何人所为,他们源自何种文明?然而直到今天,大多数人仍不明所以,乃至“外星文明”的离奇解释还占有一席之地。当真相隐而不明,想象就会取而代之。三星堆文物上常见的三角形巨眼,不正符合人们对外星人的想象吗?“学者有意无意地混着说,公众囫囵吞枣地混着听,导致迷雾重重、混沌不清。”?

“奇奇怪怪”的三星堆出土遗物(从左至右:纵目面具、金面罩人头像、大立人像)

“奇奇怪怪”的三星堆出土遗物(从左至右:纵目面具、金面罩人头像、大立人像)

公众对三星堆的关注,聚焦在那些“奇奇怪怪”的文物上。而这些文物,均出土于几个器物坑,最早的两个器物坑在1986年即被发现。为何30多年过去了,我们对三星堆的认知还很朦胧?这首先是因为,考古学界众说纷纭,充满了各种认知上的纠葛,甚至存在严重误导与混淆视听。正如资深考古学家、中国社会科学院考古研究所研究员许宏一针见血指出的:“学者有意无意地混着说,公众囫囵吞枣地混着听,导致迷雾重重、混沌不清。”

许宏在著名的二里头遗址担任过10年考古队队长,有着极为丰富的考古经验,同时他一直在积极反思中国的考古事业本身。他观察到,很多考古“悬案”其实某种程度上是人为导致的,因此,从学术史的角度出发,回到源头去梳理考古事件的发掘与研究过程,不仅有助于揭示考古工作的得失,而且有助于深入认识文物,逼近历史真相。如此起到一箭双雕的作用。为此他写作了“考古纪事本末”系列,第一本《发现与推理》,将考察重心放在他所亲历的二里头遗址上,而新著《三星堆之惑》,则将一支较真的利剑指向中国最为扑朔迷离的考古遗址之一。

在新著中,作者继续将“纪事本末”的体裁运用进考古追述,自三星堆遗址最早的研究发掘者开始,从林林总总的学术史料里归纳出十大困惑点,抽丝剥茧般理清其中的观念分歧与衍化脉络。这十大困惑点均为学界在三星堆上存有争议的议题,其中有公众所关心的,也有公众压根想不到的。明白“围绕这些问题所产生的纠葛及其症结所在”,迷雾自然而然会被冲散,假象自然而然得到破除,留下的则是真知灼见与有效问题。

这是一个相对微小的问题。从整本书具有一定的阅读门槛这个角度说,该问题好比让读者先来场脑筋体操,做个热身训练。

三星堆遗址的发现契机,缘自与之隔河相望的月亮湾出土的玉石器。而玉石器的发现年份,最流行的两种说法都经不起推敲,极有可能是后人误读前人考古报告所致;第三种1927年说,最为合理,却鲜有人提及。月亮湾首次发掘时间也存在三种不同说法,但只要稍用心考辨,就能找出正确的那个。

问题虽小,却反映出以讹传讹、不求甚解的弊病。甚至这些谬误被引入权威资料,“导致主流观点有失确切”。这也是作者为什么要强调书中偏重“厚古薄今”的价值取向——“笔者偏爱每一种叙述或提法的最早源头,而常常‘无视’或淡化后来的说法。因为我们发现,林林总总的说法,大多是同源的,后来者甚至抄来抄去,无论是古代典籍还是当代作品。”

1934年华西协合大学博物馆展出燕家院子出土玉石器

1934年华西协合大学博物馆展出燕家院子出土玉石器

从这个问题开始,考察的范围大大延展。除了追溯学术史源头,也要追踪其后所有主要的学术观点,并且从这些错综复杂的变化当中得出总结性判断。阅读变得更加有挑战性。

“三星堆”的名称于何时首次出现在考古报告中?它所涵盖的遗址范围发生过怎样的变化?作者从最早的相关文献——1930年代两位主持试掘的美国专家的报告开始,一直追查到1950年代、1960年代、1980年代的发掘报告,得出一些耐人寻味的结论。

例如三星堆早期的发掘者在近年的著述中回顾,“三星堆遗址”的涵盖范围在1980年发掘期间既已商定,与今天确认的遗址范围是一致的。然而实情并非如此。当时的考古报告可以证明,早期的“三星堆遗址”通常仅指三星堆地点,即马牧河右岸的三星堆台地发现的遗址,而没有用来涵盖周边的整个遗址群。“三星堆”后来能够“以小充大”,由从属于“中兴古遗址”的地位升级为整个遗址群的正式名称,是得益于1986年在那里发现的两个器物坑,有点因发达而得显贵的意思。

月亮湾燕家院子远眺(岳南摄)

月亮湾燕家院子远眺(岳南摄)

对三星堆及相关遗址的年代推定,存在很多不同的观点和方案。

从早期至1980年代前期,由于考古发掘多为零星的发现,且没有建立起细密的遗址分期工作,因而认识上比较模糊。有时更倾向于保守,推定的年代偏晚。

国内碳十四实验室建立后,自1970年代初开始陆续公布古代遗物的测年数据,算是有了可依据的绝对年代参考值。从1983至1989年,三星堆遗址共报告9个有效的测年数据。这时又出现一个倾向,一些学者在使用数据时尽可能取年代上限,甚至自行取整往更早里推,有失严谨。

通过碳素测年得到的绝对年代,只是一个相对确切的时间段,不能过分依赖。还有没有其他参照系呢?有,就是相对年代。将三星堆遗存与中原地区已知年代的器物进行比较,便是相对年代的运用。三星堆遗存里发现有二里头文化风格的陶盉等遗物,这成为“卡定三星堆文化起始年代的一个重要的比较标尺”。

二里头(左)与三星堆(中、右)出土的陶盉

二里头(左)与三星堆(中、右)出土的陶盉

这个问题属重中之重,也是作者在书中最想辨明的。考古遗址与考古学文化绝不能混为一谈。因为一个遗址可以存续几百、上千年,但其间却可能经历几种文化的更替。倘若不加分辨,就会得出三星堆“(在)文化上是传承延续的,时间跨度超过两千年”的夸张结论;或者杜撰出“三星堆遗址文化”这种模棱两可的概念。

后来开始有学者注意到三星堆遗址一期与其后各期的文化遗存之间差异显著,其中一个主要的差异体现在陶器的不同特征上。然而正如有学者指出的,两个器物坑一经发现,即成为整个研究的焦点,从而忽略了对三星堆遗址陶器群的考察,导致长年来对“三星堆文化”与“三星堆遗址”两个完全不同的概念纠缠不清。

渐渐地,三星堆文化始于三星堆遗址第二期的方案成为学界共识。三星堆遗址第一期则被归入宝墩文化,第四期被归入十二桥文化。与此同时,却仍存在将“三星堆遗址一期文化”与“宝墩文化”混用、将“三星堆遗址四期文化”与“十二桥文化”混用的现象。

三星堆遗址陶器群

三星堆遗址陶器群

除陶器的不同特征之外,将三星堆遗址第一期从三星堆文化中切割出去的另一依据,是认为遗址第一期尚处在新石器时代,第二期则跨入了青铜时代。但随着认识的深入,一些学者指出,包含大量青铜器的器物坑填埋于遗址第二期之末或第三期之初,此前除了几枚铜牌饰被发现,青铜器乏善可陈。三星堆文化的早期很难被看作青铜文化,那么是否以器物坑作为界定三星堆文化的新的时间上限?

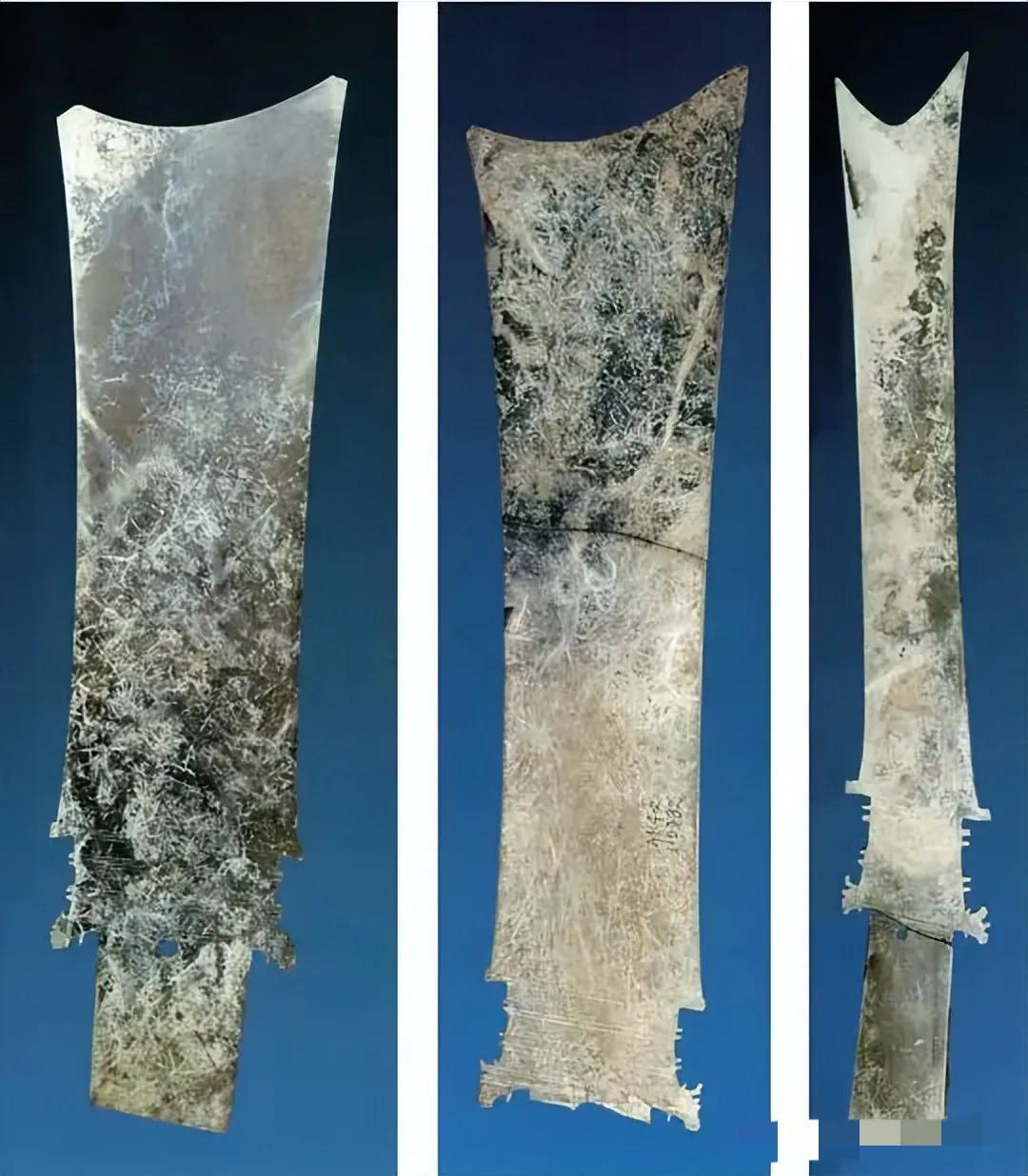

一些玉器专家的意见颇值得借鉴。他们认为月亮湾出土玉石牙璋与三星堆器物坑出土的玉石牙璋存在时间和谱系上的间隔,建议独立出一个“月亮湾文化”。月亮湾文化在时间上晚于宝墩文化,意味着进一步将三星堆文化中残留的新石器时代文化拆分出去。

月亮湾出土牙璋(现藏四川省博物馆)

月亮湾出土牙璋(现藏四川省博物馆)

该问题再次显出三星堆器物坑的“双刃剑”效应。一方面,器物坑的发现引起极大轰动,昭示了一支璀璨、成熟,且与中原文明差异显著的古文明。坑中丰富的内容物攫取了考古工作的几乎全部精力,也成为公众瞩目的焦点。另一方面,器物坑却使得考古工作者忽略了其他基础工作的同步进行。

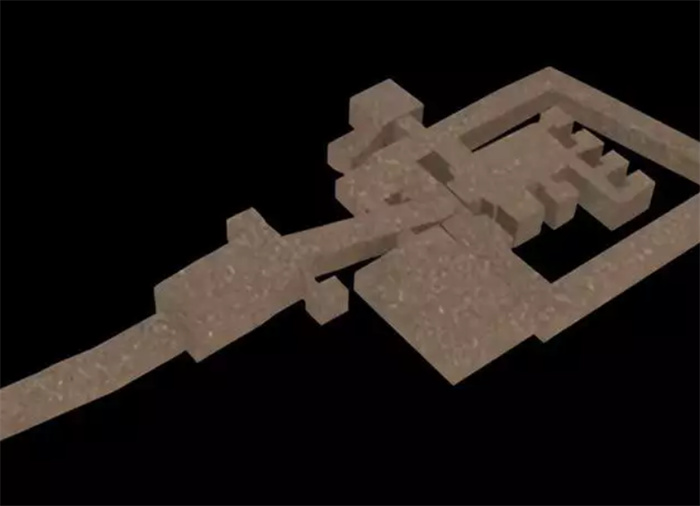

今天追溯三星堆城墙的发现过程,严重缺乏当时的发掘资料做参考。因为“两个祭祀坑的发现,也在某种程度上打乱了工作的计划性……其中包括1982—1986年发掘资料的整理工作被迫停止”。而考古一线工作者在事后的回顾文章里,难免夹带“后见之明”。

三星堆城墙表现出很大的学术价值和意义。研究发现,大城建筑于三星堆遗址第二期;大城中有小城,其中月亮湾小城与三星堆小城建于三星堆遗址第二期,仓包包小城建于三星堆遗址第三期。当器物坑形成之后,城墙很快被废弃。种种这些都有助于思考三星堆文化的兴衰之变。

三星堆残存城墙(岳南摄)

三星堆残存城墙(岳南摄)

关于器物坑,不仅有填埋年代确认的问题,还包含诸多有意思的议题,引起学者们的热烈讨论。如:埋藏器物坑的是什么人?器物坑里的物品有着怎样的用途?为什么将这些物品集中埋藏?造型奇特的青铜器有哪些象征含义?该如何解读它们身上的文化遗传密码?

一些学者尝试利用古文献做出解释,例如认为器物坑是鱼凫王朝被杜宇王朝灭亡的证据,或者认为器物坑是蜀族与其他部落举行结盟活动后留下的。还有学者根据青铜器先毁后埋的现象,认为与厌胜巫术有关,是中国旧时一种避邪祈吉的民间习俗。

也有学者避免揪住一点做主观推测,反之将着眼点放在出土遗物本身上面,对器物坑展开全面考察,得出了更为扎实也更具慧眼的结论。即:两个器物坑是宗庙和神庙遗物的分别埋藏,王权与神权并存是三星堆文化异质色彩的最大体现。

从三星堆青铜器的工艺角度展开分析,是考察三星堆文化之身世的另一主要路径。

三星堆青铜器基本采用来自中原的铸造法。但由于器物负担的功能不同,加上当地铜料不够充足,三星堆青铜器多用相对简易的分铸法,且比较轻薄,“两个器物坑里成百上千件的青铜器总重量在一吨左右……实际上这个分量只比司母戊大方鼎稍重一点”。

三星堆青铜器的工艺来源既然明显指向中原,是否不带一点“异质”色彩呢?然而有研究结果表明,从三星堆青铜神树里发现了使用芯骨的证据,芯骨在古代西方铸件尤其是青铜塑像上用得非常广泛。此外,在与三星堆同质的金沙遗址当中,发现有原料成分异于中原铜料的铜器。这些差异有待未来继续解读。

2001年,金沙遗址被发现,不仅其出土遗存之丰富可以比肩三星堆,更重要的是,学者们发现两个遗址之间明显存在同质性与延续性。

“金沙聚落群形成规模的时间,与三星堆几个器物坑的出现和三星堆聚落的废弃具有共时性”,鉴于此,有学者认为三星堆与金沙很可能是一个人类群团的两个不同发展阶段。“三星堆—金沙文化”的概念因应而生。

有学者进一步从知识体系和价值体系的一致上,证明三星堆与金沙同属一种文化,尤其是两者都呈现出神权居于主导地位的特征,明显区别于同时期的商周文化。还有学者指出,两处遗址在规划与营建上也非常相近。

2002年金沙遗址考古发掘现场

2002年金沙遗址考古发掘现场

在早期研究中,一些学者不仅笼统地把三星堆遗址等同于三星堆文化,而且将长达两千年的遗存直接称作“早蜀文化”或“早期巴蜀文化”。甚至某些意识到要将三星堆遗址第一期拆分出去的学者,也会把遗址后几期当作“早蜀文化”。

症结在于,三星堆遗存至今并没有发现文字,而古史文献里关于“蜀”的记载尚未脱离传说时代,因此以蜀比附三星堆是缺乏证据支持的。有学者说得好:“三星堆这段三四千年前的历史,是由考古学建构的。在这样的建构中,三星堆的考古发现并不能和原有的文献材料相互补充、印证,也难以在文献提供的历史文化背景下去理解和认识。”

有学者发现,“东周时期成都平原的文化和社会都发生了巨大的变化”,表现为华夏孕育出来的“墓葬文化”,社会开始出现等级分化。已得到确认的蜀文化属于“墓葬文化”,其价值体系迥异于神权居于主导的三星堆文化,如此还能将二者等同起来吗?

通过对以上十个问题点的仔细梳理与深入分析,《三星堆之惑》不仅成为三星堆考古史阶段性的最佳总结,也为广大考古爱好者铺平了全面理解三星堆的坦途。“十大困惑”虽然未有定论,却提供了清晰的思路与广阔的视角。新的考古发现不断破土而出,考古人也勇于持续刷新旧有认识,以步步逼近历史真相,这正是考古学的魅力所在

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000