常怀颖:问少年心事 车轮马迹当在——夏鼐先生第一次的田野实习

#2022生机大会#这里要说明三个问题:第一、在中国考古史上最早发现的木头车遗迹,是1930年代在殷墟发掘中第一次确认;第二、中国第一次田野考古成功清剔出木头车辆是在1950年代辉县琉璃阁遗址,1930年代第一次发现了车辆的遗迹,但是成功的剔剥出来是时隔20年以后;第三、成功剔剥出车辆的是新中国考古学的奠基人之一夏鼐先生。首先来看这张图是一张非常有名的相片,相片上的五位先生分别是尹焕章、夏鼐、石璋如、李光宇和王湘,其中有四位是身列“安阳十兄弟”。

▴ 左起:尹焕章、夏鼐、石璋如、李光宇、王湘《考古学家夏鼐影像辑》

▴ 左起:尹焕章、夏鼐、石璋如、李光宇、王湘《考古学家夏鼐影像辑》

安阳十兄弟就是安阳殷墟二十年代到三十年代的发掘期间,十个岁数都是二十多到三十岁差不多的年轻人,他们有的受过大学本科科班训练,有的没有受过科班训练,基本上都不是现代学科意义下的考古学专业学生。但他们作为第一代考古的田野发掘者,见证了中国田野考古学如何确立田野考古发掘范式、以及田野清理和记录方法的确立过程,以及土遗址基本田野迹象识别。这张相片如果放到今天的话,可能会引起公众舆论的轩然大波。因为他们头上戴的、手里拿的都是文物,这样拿着文物去玩,在现在的考古伦理和文物法的规定以及田野考古操作规程来说都是不合规的。但是如果放到当时的历史时代当中,在法规和制度尚不完善的当时,想想五个20多岁的年轻人第一次从商代的王陵当中发现了如此这样重要的文物,他们摆个pose ,cosplay一下,来表达他们发掘到珍贵文物之后高兴的心境,我想是可以理解的,不必用今天的标准去苛责当时的他们。

一、少年夏鼐的烦恼

今天要说的故事是和左边第二个人——夏鼐有关系,在这个故事里我们可以充分看到一个年轻的考古学生在第一次下田野发掘时,少年夏鼐的烦恼,真的和少年维特的烦恼是很相似的。

▴青年时期的夏鼐《考古学家夏鼐影像辑》

▴青年时期的夏鼐《考古学家夏鼐影像辑》

去安阳发掘做实习生这件事情,对夏鼐来说是挺偶然的。在此之前夏鼐一直在清华大学念书,1934年10月他考取了庚子赔款的赴美留学资格,此时他还没有确定去去哪个国家、哪个学校,跟谁去念什么专业。1934年冬,一个偶然的机会,夏鼐去周口店北京人的发掘现场,遇到了裴文中先生,裴先生带他参观了发掘工地,夏鼐在这里住了两夜,在日记里记载了激动的心情。回北京城的路上,袁复礼先生就建议夏鼐最好在出国之前应该有点田野经历,并建议夏鼐去安阳。这是夏鼐在日记里第一次提到他可能或许接受建议,想要去安阳实习。在此之前,夏鼐在访问傅斯年时,傅先生曾提及或许可以去安阳一趟,但我们不知道夏鼐的想法如何。在这之前夏鼐并没有过田野经历,也没有想过会去参加田野发掘实习,此时的夏鼐也没有决心以考古学为毕生的志业。到了12月底,夏鼐申请了一笔官费资助他回趟老家,过年之前夏鼐才离开了家乡,他没有回到北平,而是去了当时的首都南京。因为当时的中央研究院在南京,他去见他一生当中最重要的导师——李济先生。按照李先生对夏鼐的培训计划,是让夏鼐在出国之前留在南京,好好利用史语所相对比较齐全的考古图书资源学习。在南京念书的期间,李济建议夏鼐春天去参加殷墟的第十一次发掘。李先生还建议夏鼐去哈佛大学跟Dixon先生念田野考古。这是因为当时中国的考古学界中只有梁思永先生是学专业田野考古学专业回国的。而李济本人虽然是考古组组长,实际上没有学过考古,他学的是体质人类学。随后的两个月当中,夏鼐的心思并没有放在下去实习。因为这一年的四五月份,夏鼐突然知道去美国留学可以选择非考古学的方向,要知道夏鼐在最开始的志向是当工程师,工程师没当成进了历史系,现在又要去学考古,这在夏鼐本心是不情愿的,突然听说有可能能选择经济史的时候,他非常纠结,为此请教了很多先生,给当时的清华的梅校长写过信,被梅校长断然拒绝,这才决心去学考古。

二、夏鼐的殷墟实习

为什么李济、袁复礼和裴文中先生都建议夏鼐去殷墟实习呢?是因为殷墟是当时中国考古发掘的最核心工地,也是最大的学术研究、主动性发掘的项目。中国的田野考古学虽然起源于安特生发现仰韶,后来李济去夏县西阴村主动发掘,但正式的有规划、有学科建设意义、比较科学性质的发掘是在殷墟,而且它的意义不一样,因为它奠定了一个中国王朝研究的基础。对夏鼐来说,更重要的意义是为什么要选择在1935年去实习。

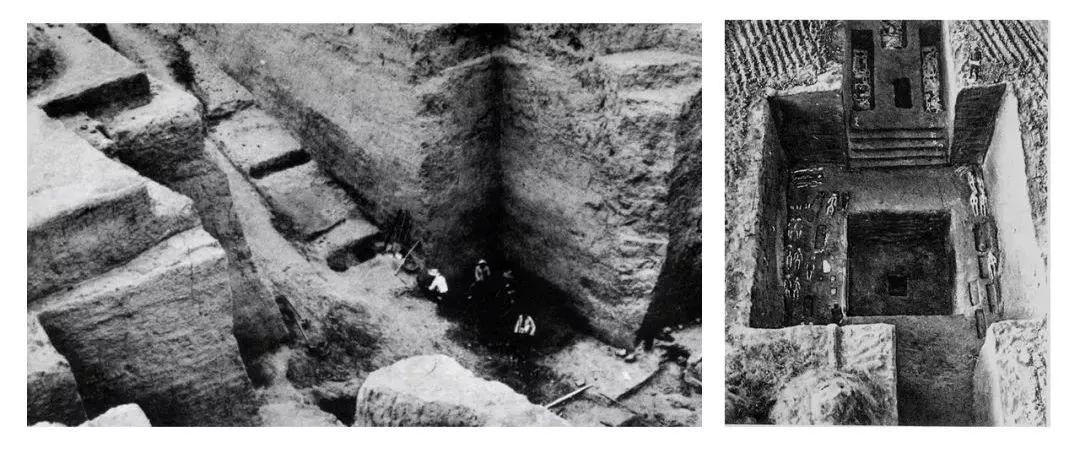

▴ 早期殷墟发掘现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴ 早期殷墟发掘现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

1934年殷墟第十次发掘正式确定了在安阳的侯家庄区域西北岗发现了商代晚期的王陵,于是预定1935年春季发掘王陵。想想能去发掘王陵,这对于任何一个考古人来说都是至高无上的荣誉,也是千载难逢的机会。因为它不但能够发现精美的文物,也会对你的田野技术和田野的操作水平的训练打下非常好的基础。所以所有的老师都建议夏鼐去殷墟实习,可以说殷墟集中了当时中国最好的考古学家在一起,在那里实习一次,肯定能学到更多。夏鼐虽然心有不甘,但是他还是去了。而在此之前,安阳殷墟的发掘有很多非常重要的发现,比如小屯已经发现了甲骨坑、王陵,最主要的是发现了一系列的陪葬坑。

▴早期殷墟发掘现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴早期殷墟发掘现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

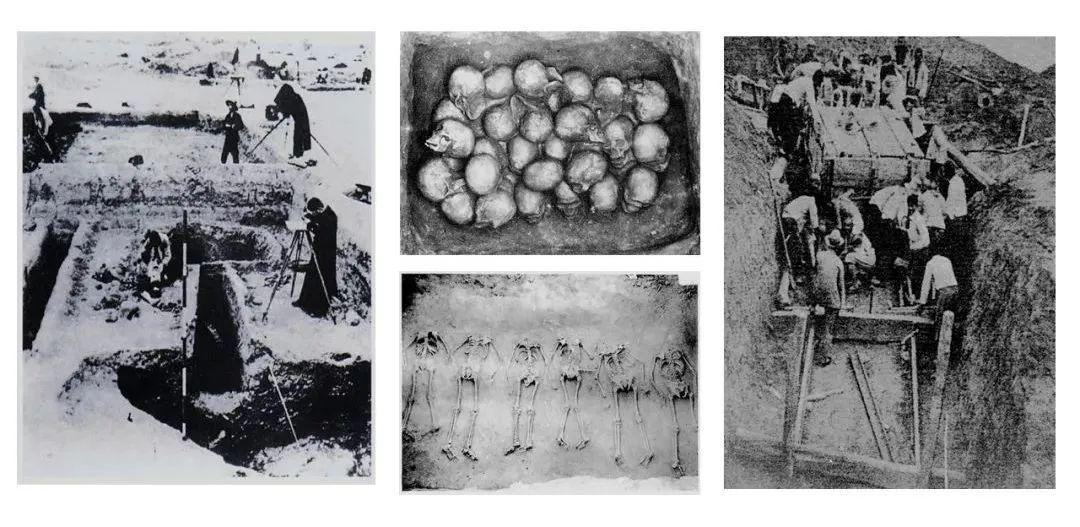

1935年的春天3月份,夏鼐从南京出发坐火车去安阳,途经郑州住了一夜,《夏鼐日记》里记载了住的车马店店次价高,有风沙,作为一个南方人,他的挑剔是可以理解的。从日记可知夏鼐一路上有两个同伴,其中一位是重要的发掘技工叫王元林。日记里还记载了他到了安阳的第一天,考古队接待了他,请他喝了酒,以后的每周日大家都一块喝酒放松一下,这是当时发掘的一个惯例。日记里罗列出给他发的工具,第二天早上带他去参观工地,并把他分在了侯家庄王陵区的东区。侯家庄的王陵区分为东区和西区,所有的陪葬坑和祭祀区全部在东区,而西区只有大墓。安阳第十一次发掘可以说是史语所动用了几乎可以动用的所有力量。这是当时的一张合影,合影里有很多很重要的人物,可以说包含了几乎所有殷墟早期发掘的最著名人物。比如有甲骨史的大家胡厚宣先生,石璋如、李济、梁思永先生,还有后来考古所的第二任所长尹达先生,在当时他叫刘曜,都在这次发掘里分别负责不同的发掘区域。夏鼐是这里唯一的实习生,他只是一个24岁到25岁之间的青年学生。

▴第十一次殷墟发掘主要发掘人员合影史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴第十一次殷墟发掘主要发掘人员合影史语所《殷墟发掘照片选辑》

既往殷墟的发掘用工量不超过400人,因为要发掘西北岗王陵,所以这一次用工的数量在500人以上。开工之前夏鼐日记里有明确记载:那天要求来做工的工人特别多,后来他们就让民工一排一排地蹲下,从中挑出青壮年男劳力。这张珍贵的照片是史语所的老照片集里的,看到的就是这个场面,和《夏鼐日记》的记载完全吻合。

▴第十一次殷墟发掘选聘民工现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴第十一次殷墟发掘选聘民工现场史语所《殷墟发掘照片选辑》

第十一次发掘有一个重要的理念,是李济和傅斯年商量好定下来的,就是要调动人员集中一切力量,发掘几座比较大的墓葬,M1002、M1004都是在这次发掘出来的。这是主持发掘的梁思永先生,发掘快结束时把他的哥哥梁思成也请到工地来,哥俩还在M1002的南墓道合影留念。

▴梁思永和梁思成合影史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴梁思永和梁思成合影史语所《殷墟发掘照片选辑》

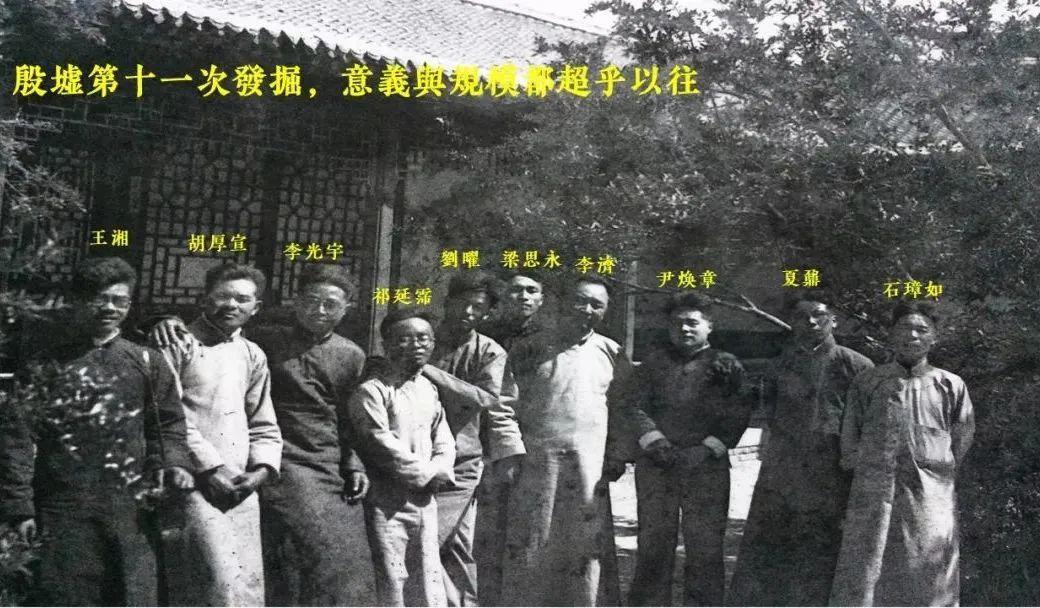

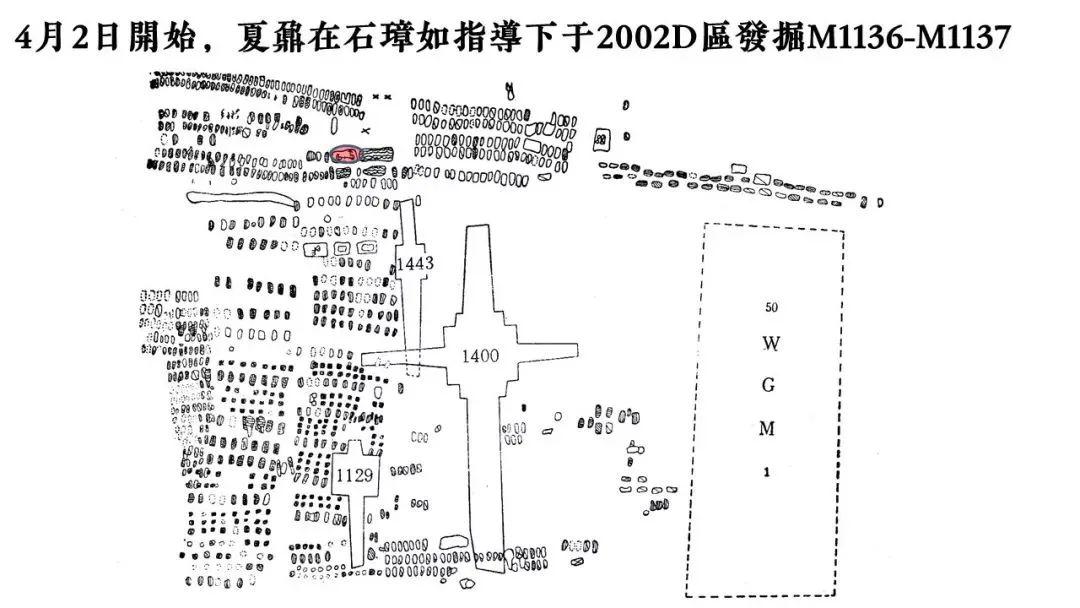

作为实习生的夏鼐有两个没有正式定名的田野指导教师,一个是石璋如,一个是王元林。石璋如与夏鼐几乎可以说是同龄人,当时石璋如是国立河南大学的肄业生,两个人其实是平辈。不过从发掘技术而言,石璋如要高于夏鼐。因为石璋如在殷墟参加了多次发掘,他对殷墟的情况非常熟悉。而王元林是从内蒙古来的发掘技师,从南京到达安阳的路上,王元林跟夏鼐讲了很多安阳田野发掘的情况,所以夏鼐很多考古的田野操作的知识是来源于石璋如和王元林的。在东区,夏鼐一开始跟着经验比较丰富的石璋如去发掘。最初,他先是跟着人看,然后自己也学习一些剔剥的技术。夏鼐对墓葬里的墓主人有很多伤春悲秋的情怀。当他发掘到了男性贵族墓时,他就会想他以前是怎样的奢华,生前是多么的辉煌,而死后家人是多么的悲痛。发掘到女性墓葬,他又开始有“红颜弹指老”、“刹那芳华”的怀念和感伤,可以看到一个少年的夏鼐更多的是文学或者说是一个青年会有的情怀。在4月2号以后,夏鼐的实习就开始逐渐进入状态了,在石璋如的指导之下由原来的发掘陪葬墓转到一个大坑去发掘,就是图上红色标出来的坑。最初判断这是两个坑,给了两个号:M1136、M1137。因为当时的田野发掘技术还没有能够把这个口线刮清楚,没有能够准确判断遗迹的开口形态,结果两个坑逐渐被“挖成了”一个坑。从平面图来看,这是一个不规则的陪葬坑。

▴侯家庄王陵区东区平面图改自《殷墟的发现与研究》图五八

▴侯家庄王陵区东区平面图改自《殷墟的发现与研究》图五八

3月10号从南京出发到4月2号,只过了20几天时间。现代的本科生田野实习去发掘一个灰坑是可以的,但如果我们知道这是一个车马坑,无论如何不可能让一个没有田野经验的实习生去发掘。而且夏鼐的两位指导教师里只有石璋如在小屯1935年以前发掘中曾经发现疑似车的遗迹现象。石璋如在后来的追述里有这样的记载:“当时殷墟发掘到了很多很稀奇古怪没有见过的青铜器,对于所有不知道功用的青铜器,他们一概把它称为车马器”。因为文献里记载最多的青铜构件名称或者车体构件、部位的名称就是车,所以但凡不认识的就归到车马器里去。稍早在浚县辛村,郭宝钧先生在西周的大墓里发掘到一大堆是明确属于车马器的器物,所以这时安阳的发掘者大概知道哪些东西可能是和车有关系的。

三、夏鼐的严谨认真

虽然是第一次参加发掘的实习生,夏鼐有他擅长的优势,这是夏鼐的治学特点。其一,夏鼐非常善于学习,从石璋如的追述里,夏鼐一开始上下探方和墓坑非常不容易,当他看到在比较狭窄的陪葬坑里,安阳的农民两只手一撑“蹭蹭”蹬着就上来了,十来天之后,夏鼐也能“蹭蹭蹭”上下,石璋如还说这是“夏氏轻功”。其次,夏鼐的认真和严谨在发掘当中得到了一致的认可。石璋如发现他记录做得很认真,而且还有画图的天赋。在第十一次发掘以前,没有要求发掘人员记日记,梁思永和李济商量之后,要求所有的发掘人员从4月开始记日记。《夏鼐日记》里对这个规定也有记录,甚至一开始夏鼐对此还有些抵触情绪。但夏鼐的工作的确非常值得称道。这里举两个例子,一是夏鼐的测量。这张照片是夏鼐发掘M1136、M1137车马坑时测量的情况。

▴发掘期间夏鼐在现场测量绘图史语所《殷墟发掘照片选辑》

▴发掘期间夏鼐在现场测量绘图史语所《殷墟发掘照片选辑》

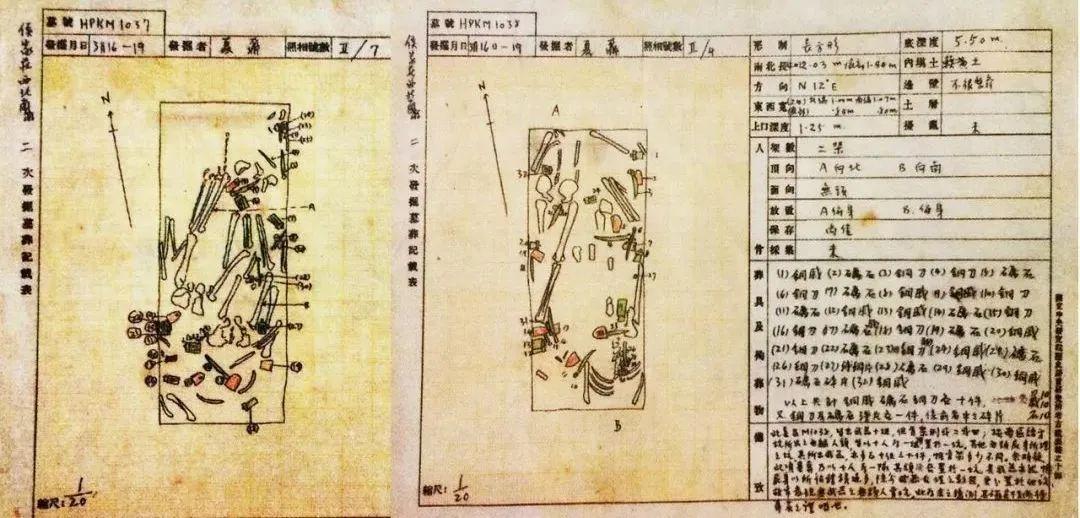

有两个细节需要大家注意,首先,夏鼐的测量,他用了三根尺子,其中两根尺子打了一个十字交叉线, 熟悉现代田野考古工作规程的就会明白夏鼐拉了基线。有了基线的卡定之后,无论是什么样的迹象,都可以在一个坐标网当中得到测量并卡定,那么他的测量数据就是比较准确的。他的第三个尺子是量每一个遗迹现象点的时候所使用的尺子,这是我们在田野操作考古工作里用米格纸绘图的一项基本技能。夏鼐在1930年代就是这样去测量的,因此石璋如对夏鼐的测量给予了高度的评价:车马坑里边的迹象有高有低,而且迹象和东西非常多且复杂,几百件车马器同时出在一个正投影的平面上,这个平面又有高低落差的时候,夏君通过两根基线的框定之后,他所有的田野图都是准确的,他的数据是和他的图示可以在工地作为范本来使用的。这是夏鼐严谨治学的一个反映。二是夏鼐的田野绘图。他在绘图上用不同颜色的笔和颜料标示出了不同材质的遗物和迹象。这在当时是首创。石璋如也是给予了高度的评价,可以说虽然只是一个本科实习生,夏鼐这样一个独创的或者说是带有自己思考的绘图方式,一定是得到了工地的总负责人梁思永先生的认可,并且在全工地被推广。这是当时的发掘记录纸,我们可以看到夏鼐的绘图非常准确,而且他用不同颜色表示了不同材质的遗物,给号方式和现在的方式基本都一样。

▴夏鼐的发掘记录《考古学家夏鼐影像辑》

▴夏鼐的发掘记录《考古学家夏鼐影像辑》

当时的殷墟发掘,在我们中国考古史上为什么有这么重要的地位?就是因为有着以夏鼐为代表的一大批田野考古人在发掘技术、发掘记录方式、田野绘图方式、测量方式、文物的提取方式、文物的包装方式、文物的运输方式上摸索经验,总结出范式性的、规范性的处理方法,这些方法在新中国的考古传承当中基本上被延袭下来。现在的发掘、记录方式仍然是殷墟的模式,只不过小有改变。

四、绝无仅有的车马坑

可以说夏鼐在田野当中的认真和严谨程度,实际上已经完成了一个考古的本科学生在实习当中应该掌握的田野发掘技能。留给我们的M1136和M1137发掘的档案本身已经成为了一份珍贵的文物。 在档案里,夏鼐留下了十来张珍贵的平面图,记载了不同的车的遗迹现象。夏鼐给了它们不同的名称。台北故宫博物院的吴晓筠女士对这批材料做了初步整理。在整理的时候她发现夏鼐的图是非常准确的,因为M1136和M1137是一个到现在为止殷墟考古史上再也没有见到过的特殊迹象,仅此一例。

▴夏鼐留下的十张平面图吴晓筠《史语所藏商代“辖首饰”的新认识》图7-10

▴夏鼐留下的十张平面图吴晓筠《史语所藏商代“辖首饰”的新认识》图7-10

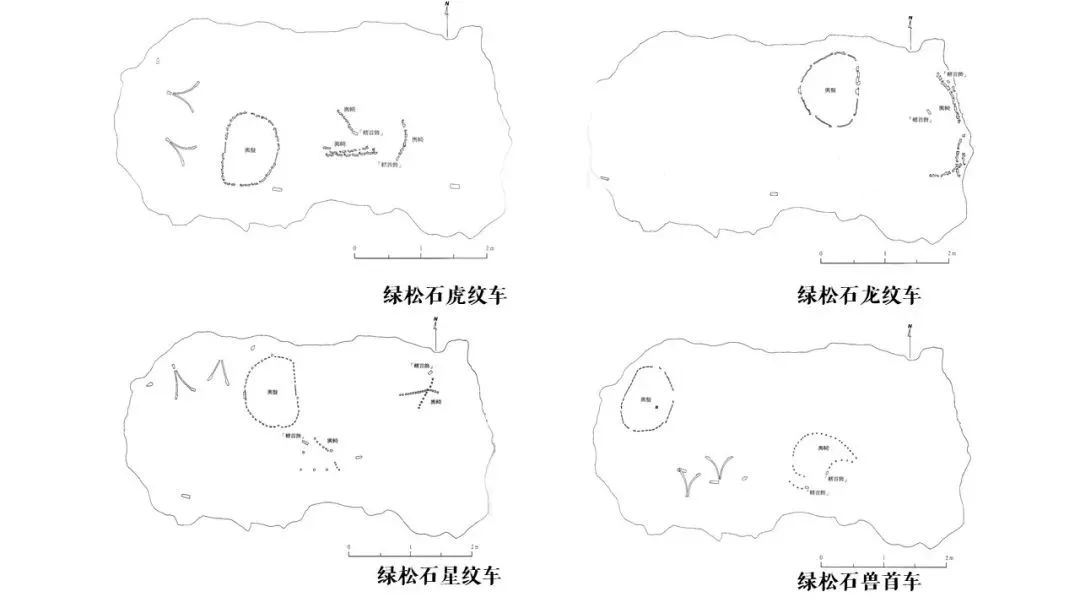

首先,这个车马坑里埋藏了至少36辆以上的车体,这和殷墟其他的车马坑都不一样,殷墟后来发现的车马坑最多同时埋两辆车,数量上不一样;第二,车体的形制和车体的装饰不一样。M1136、M1137出土车辆的华丽程度是殷墟或者说是中国先秦考古史上绝无仅有的。这36辆车可能每一辆车的装饰都不一样,但同一辆车在不同的部位所使用的车马构件都是同样的纹饰。吴晓筠给它的命名有星纹车、虎纹车、龙纹车等等,就是因为它们的装饰是在铜构件上用绿松石镶嵌不同的花纹,有拿绿松石镶嵌八角星纹的,有用绿松石镶嵌和铜器的虎纹一样的,所有的构件,车軎、车辕头、车的铜扣等等都是用同样的纹饰装饰。

▴图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

▴图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

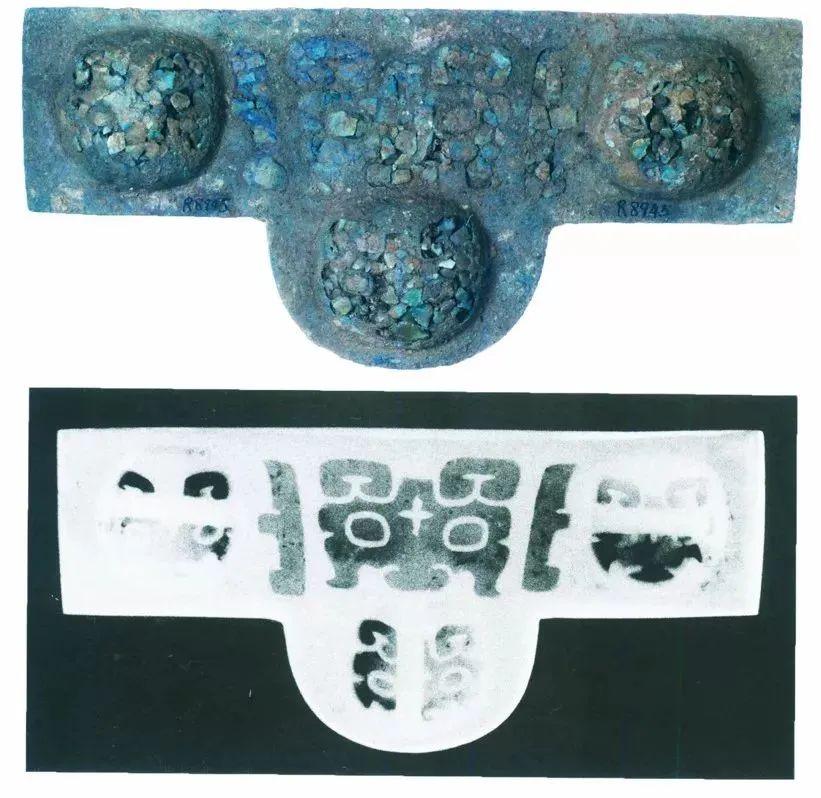

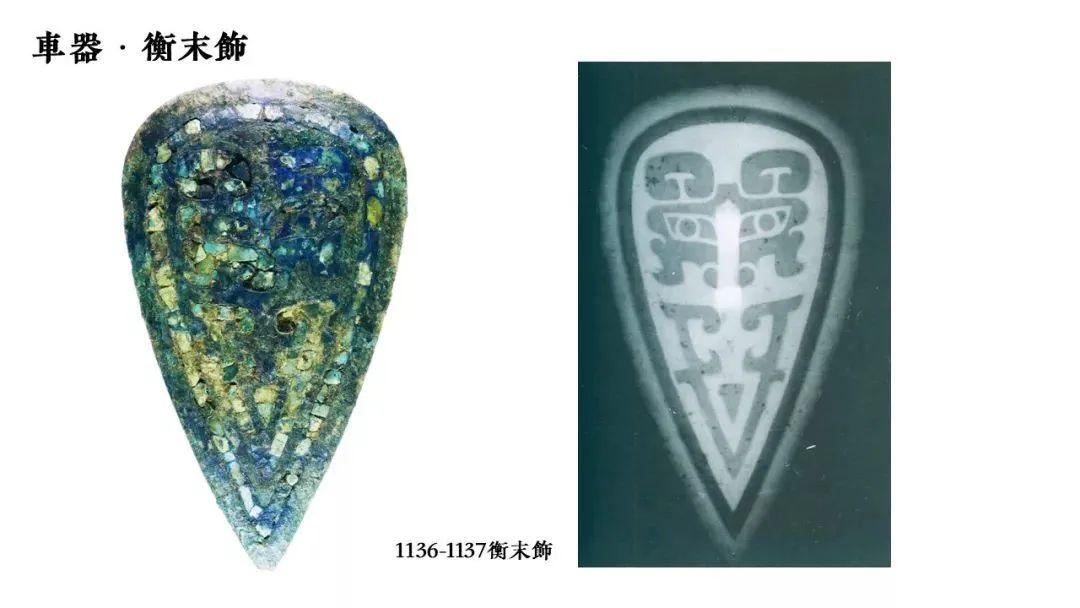

所以现在通过不同形制的和不同的装饰的车马构件,我们知道这个坑里的车可能有36辆以上,现在留给我们的记录只能告诉我们这样一个线索。但是对于年轻的夏鼐来说,这个清剔就太困难了。因为这36辆车是不同的车体摞在一起的。单剔一辆车都很困难的,何况那么多不同的车厢又摞在一块就更难清剔了。而且要知道在这个大车马坑里夏鼐同时指挥的民工有20多个人,夏鼐犹如困兽一般。这么复杂的田野迹象对他来说是难以辨别的,要在坑里去清剔不同的迹象,忙于去记录和测量。他又缺乏对民工的管理经验,盯不住那么多民工。这是一些车马坑里所发现的车马器,用X光可以看到,在浇铸这个铜的衡末饰的时候,纹样是留出了空隙,在空隙里再镶嵌绿松石。

▴图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

▴图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

这是一个龙纹车上的车栏饰,大家可以看到这个车有多么华丽。

▴ 图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

▴ 图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

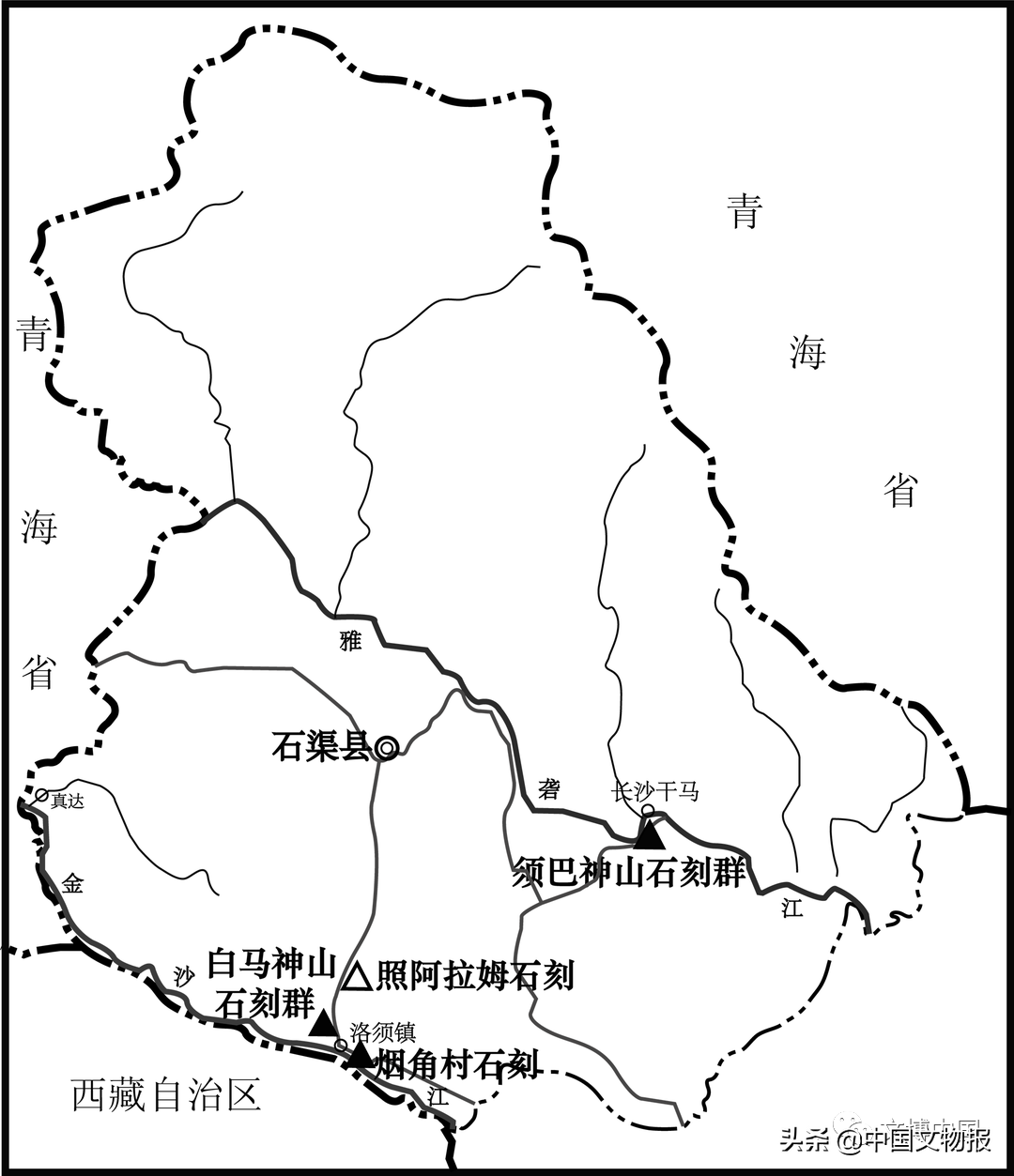

更重要的是这个车马坑可能附属于殷墟西北岗王陵最早的一座王墓,后来我们的研究从年代来看,它极有可能就是西北岗王陵东区最早的一座王墓M1443或者M1400的附属车马坑,年代可能在殷墟一期,很可能是武丁以前的车马坑。这个车马坑意义重大,然而只清理了十天!夏鼐4月2号接手发掘,到4月11号发掘就结束了。而从现代考古学的操作规程来看,36辆车的一个车马坑,是需要半年甚至一年以上的时间才能完整的清剔出来。一方面是由于早期的田野发掘技术不当造成的,当时每一个遗迹现象发掘的时间都很快。其次是因为经费所限,殷墟第11次发掘的经费,虽然是历次史语所在殷墟发掘的经费最多的一次,但是由于用工数增加到一天500人,当时的经费是绝对不够用的,所以每个遗迹发掘得都很快,就是用人海战术尽快地把土去掉,把遗物取走。这在现在来看可能是浪费甚至破坏了好的科研材料,但当时有着极特殊的原因和当时的发掘技术所限。

五、马镳的进化

这个车马坑可能是殷墟最早的车马坑,为什么?我们来看一件小器物——马镳(音:标),北方地区无论是驴车、马车、骡子车,在这些动物的嘴里边有一个东西,俗话叫嚼子,学名叫“衔”,把它塞在动物嘴里,卡在上下牙之间的齿槽里,是防止马在行进过程中不听话或低头去吃东西。控制嚼子两头,要有一个连接的东西,这个东西就叫马镳。马镳中间一定有一个大的孔,以便能让嚼子的两头从这孔穿出来,嚼子两头各有一个环,这个环穿上皮条就能把它控制住。在M1136、M1137车马坑当中发现了这种带两个长管形态的马镳,这种马镳在中国考古史上仅见于M1136、M1137车马坑。商晚期到西周早期,最主流的马镳形态是右边这两种形态。我们把这三件东西摆在一起,就可以发现一个变化的序列,这两个长管截掉之后,就会变成图片右上的这个马镳,然后再把马镳上面的环去掉,就变成这个形态。

▴ 图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

▴ 图片改自史语所《殷墟出土器物选粹》

通过考古类型学的排序我们可以判断M1136、M1137的马镳是最原始的形态,而这种形态的来源实际上要去欧亚草原寻找,它是骨制马镳的一种仿制形态。由于我个人的学力所限,不知道蒙古高原或者欧亚草原是否存在这样的青铜马镳,可以确定的是安阳的商人一定是见到了欧亚草原有骨头或木头或青铜做的这样的马镳,他们运用非常高超的青铜铸造技术仿制了这样的马镳。其实有长管的马镳并不实用,在殷墟二期武丁以后,马镳就去掉了两根长管,再后来就直接变成了一个方扣型的马镳。所以M1136、M1137的马车应该是殷墟的商人通过某种方式见到了北方的车之后,仿制或者说是自己发明创造的第一代车的形态。而夏鼐恰恰有幸,他发掘到了在殷墟历史上晚商时代,中原大地上中国最早的一个车马坑。

六、夏鼐的翻身仗

但是夏鼐自己非常清楚,这个坑他没有剔剥出来,尤其是他在英国留学期间见到了西亚地区和埃及清剔出来的木车,殷墟的M1136、M1137这个车坑在夏鼐心中实际上是永远不可能说出来的痛。所以在夏鼐回到中国之后,在新中国考古的第一战,夏鼐倾其所有、知耻后勇要打一个翻身仗。在辉县琉璃阁发掘的时候,他不挖其他的任何遗迹,他自己去挖了一个车马坑。在这个车马坑里可以说是中年时期的夏鼐回想了自己青年时期在殷墟发掘的失误,在海外留学时看到了西方的发掘经验之后,他对中国的古代的独辀车一定是从形制结构上琢磨完了之后,才带着想法和思路去发掘了琉璃阁的车马坑。琉璃阁的发掘是新中国考古的第一次大规模主动性的发掘,发掘团的成员可谓是豪华无比。团长是夏鼐,副团长是郭宝钧,秘书是苏秉琦,团员里有后来的考古所所长王仲殊,考古所的副所长安志敏,后来陕西省考古所的第一任所长石兴邦,有考古所最主要的技术室的几个顶梁柱,中国田野考古摄影、田野考古绘图的第一代技术确立者,赵铨先生、徐智铭先生、魏善臣先生、白万玉先生,还有后来长期在长安城和洛阳城做工作的马得志先生,都是最早的一批老技师和最具有发掘水平的人员。梁思永先生由于肺病非常严重无法参与发掘工作。在琉璃阁发掘时,夏先生已经带了所有的1949年以前有过田野发掘经验的人,包括独立主持过工作的——郭宝钧主持了当时浚县辛村的发掘,苏秉琦在徐旭生的指导下主持了陕西斗鸡台的发掘。安志敏和王仲殊曾经和日本考古学家一起在田野工作过。在发掘期间夏鼐天才式的有一个导师制方式,比如说让苏秉琦带石兴邦,其他几个年轻人分别跟着不同的先生学习做田野发掘。这是当时的发掘团一张合影,夏鼐先生在最中间,在他身后带着干部帽的是苏秉琦,站在他旁边的是安志敏,后排站着的这个憨厚的陕西汉子,就是石兴邦先生。

▴辉县琉璃阁遗址发掘团主要人员合影《考古学家夏鼐影像辑》

▴辉县琉璃阁遗址发掘团主要人员合影《考古学家夏鼐影像辑》

《辉县发掘报告》说得非常清楚,主持车马坑发掘的是夏鼐,初期是由王伯洪协助工作,后期有徐智铭加入,帮助测量和绘图。也就是说,琉璃阁车马坑里有这么多辆车,但基本上应该是夏鼐一个人带着技师把它剔出来的。夏鼐第一次用了灌石膏的办法。由于北方地区特有的土壤条件,车腐朽之后木头只有痕迹。但这个木头的胎实际上是比较疏松的,只要开了一个小口,把石膏液体慢慢灌进去的时候,因为重力的原因它会顺着更软的地方往里头跑。木胎腐朽之后的地方会更松软一点,石膏会慢慢往里渗,等石膏凝结之后只要去剔石膏就可以了。这是夏鼐发明的办法,是他学习到的埃及考古清剔和加固的办法琢磨之后改革发明的,从此中国木车的清剔技术走上了一个新的台阶。

▴辉县琉璃阁发掘现场《辉县发掘报告》

▴辉县琉璃阁发掘现场《辉县发掘报告》

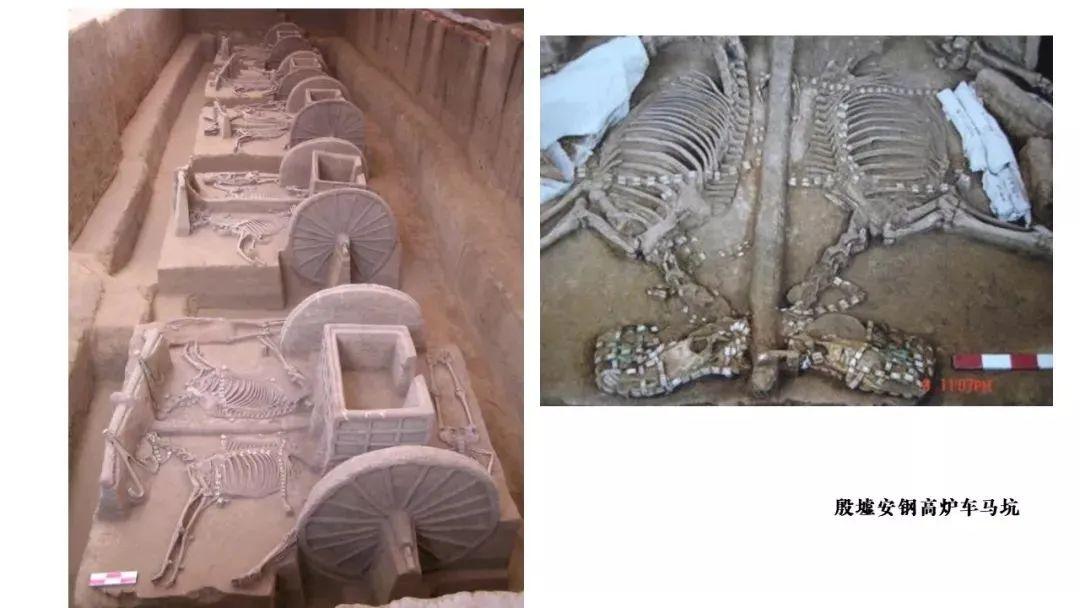

可以说从夏鼐的这个发明之后经过一代代田野考古学家不断地摸索,现在我们的木车清剔已经不用灌石膏,直接在土中去寻找木头腐朽之后的痕迹,就能把它清剔出来。这也是中国田野考古学傲立于世界田野考古学操作技术当中,最为引人为傲的一项田野发掘技术。这是在安阳我们现在发掘的车马坑的样态,你会看到田野操作的技术方面上比夏鼐先生作为一个田野实习生时已经高出了很多。

夏鼐的第一次田野实习,实际上就是中国田野考古技术与研究在摸索和成长过程当中的一个缩影。八十三年过去了,殷墟车马坑的发掘技术,或者中国先秦时期车马坑的发掘技术和当年不可同日而语。但是这种筚路蓝缕的发展过程,实际上也是我们中国考古学发展的一个缩影。最后一张相片是当年殷墟的两位老战友在夏威夷见面的时候拍的。因为当时两岸还不能互通有无,张光直先生安排了一次学术讨论会,夏鼐先生和高去寻先生,以及当时在史语所作图书管理员的张政烺先生在美国相会了一次,这也是我们中国考古学上的一段佳话。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000

- 0000