陈淳:三星堆青铜树象征性研究

一、前言

1986至1987年,三星堆遗址的两个祭祀坑出土了一批十分别致和新颖的考古遗存,其中如青铜人像、青铜面具和青铜树等是以前从未见的器物,引起了中外考古学者和艺术史学者的极大兴趣,研究者发表和出版了大量文章和著作。面对这批罕见材料的独特性,在对其用途和文化性质进行分析和研究中,学术界也出现了诸多歧见和纷纭的解释,成为我国考古研究中最具悬念的课题之一。

应该指出的是,孕育三星堆文化的远古社会对于我们来说完全是一种异己的社会,我们无法以我们现代文明社会的思维和常识来揣测其背后的种种原因,我们也不可能用对中原地区远古文化和社会的了解来类推三星堆的文化现象。更重要的是,根据英国考古学家霍克斯所确立的考古研究的难度级别,三星堆祭祀坑出土的遗存显然是当时社会结构和意识形态的产物,在考古学的解读上,要比分析一般生活和生产用品来得更为困难。

在我国学者的解读工作中,一个显著的倾向是比较侧重依赖历史文献来寻找可以说明这批文物的依据,很少利用文化人类学对人类原始思维的研究和宗教人类学的理论,从人类意识形态的发展的一般特点来剖析远古社会宗教信仰的表现特点和性质,了解当时社会意识形态的发展层次,并推断当时这批文物在社会运转中的意义和作用。

本文尝试从三星堆祭祀坑出土的青铜树入手,利用宗教人类学的理论,从萨满艺术的角度来分析这些青铜树的象征意义和社会功能,并从祭祀坑出土遗存的整体特点来管窥三星堆文化以神权为特点的社会运转机制。

二、神树及其解释

三星堆的青铜神树均出自二号祭祀坑,其中大型神树两件以及破碎和无法拼接的小型神树与残段若干。根据《三星堆祭祀坑》一书的介绍,它们的基本特点大致择要如下。

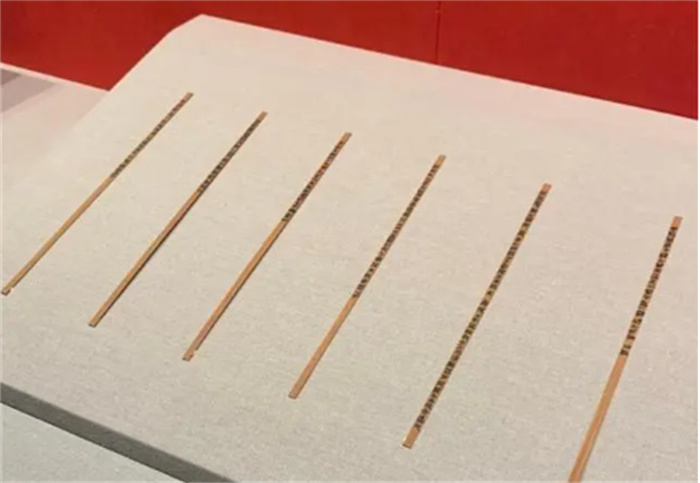

一号大型神树形制最大,通高396厘米,残高359厘米,圆形底座圈直径为92.4厘米~93.5厘米,圈上三足呈拱形,状似树根。座上为树身,其上套铸三层树枝,每层出三枝弯曲向下,全树共九枝。第一层树枝靠近根部,第二层树枝在树干中段,第三层树枝靠近树端,端部残缺。每层树枝共分三叉,其中一枝中部又分两叉。各下垂枝端有一花,中部向上短枝花朵上有一立鸟,共九只鸟。在与分两叉的树枝方向相反一侧的底座上嵌铸一龙,龙身呈绳索状蜿蜒顺树干而上,尾巴残缺(图1)。

二号大型神树人为损毁比较严重,曾被砸击和焚烧而变形。残留部分为树座和树干两部分,底座为圆形圈座,三个拱形足如同树根。树干通高193.6厘米,残高142厘米,底座直径54.8厘米。圈座三面正中有一方台,上有一19厘米的跪坐人像。现存的仅二层树枝,有三个分叉,但仅存一枝完好。该枝从中段上下一分为二,上段有一立鸟站在花瓣上,下段端部为一花朵。

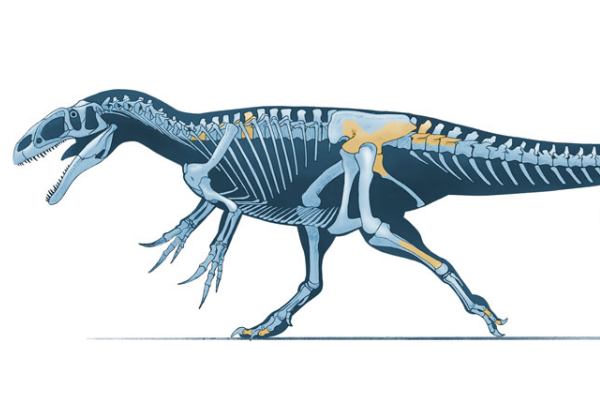

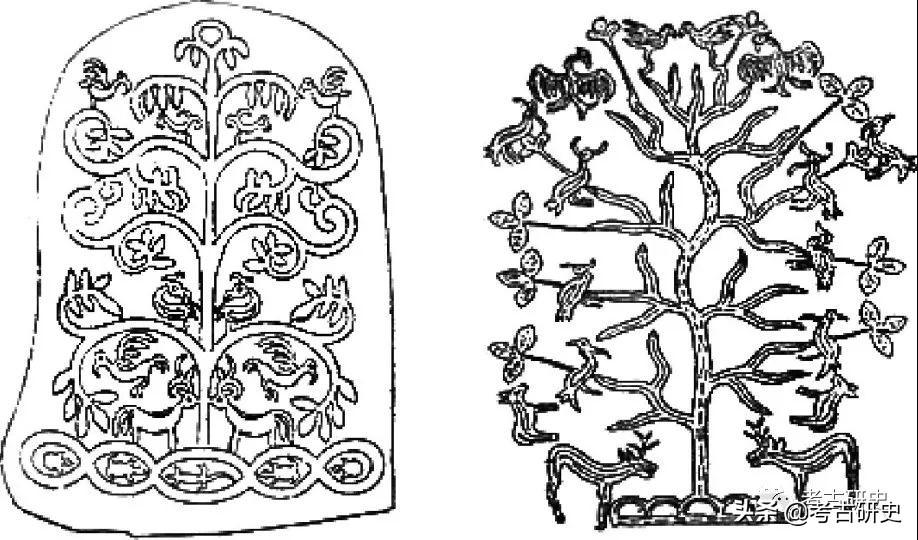

小型神树只有一件比较完整,也颇有特色,残高50厘米。该树为三股辫绳状树干,基座无存,但周围有几枝卷曲的枝条外展。树的主干中部有两层树枝向外展出,但端部均残。两个主干顶端分别有一立鸟。特别有意思的是,该两只鸟均为人面,戴着面罩,方脸、大眼、高鼻、大耳,身短翼大,造型更像是长着鸟翼的人(图2)。

这些青铜树和其他前所未见的器物,如青铜人立像和青铜面具引起了学者们的极大关注。正如英国学者罗森所说的那样,这些惊人的东西构建出一幅异乎寻常的世界图像。三星堆青铜器是一种舞台道具,它们描绘了神灵的世界,对于那些参加这幕剧的人具有极大的意义。然而,对于这些道具的用途和象征意义,学者们仍然众说纷纭。对于青铜树,目前主要有以下几种说法。

图1 三星堆一号大型青铜树

图2 三星堆小型青铜树

(四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》)

(1)扶桑若木说。持这样一种观点的学者占了很大的比例,其中还包括了很多的日本学者。这种观点的依据主要来自中国古代的文献如《山海经》和《淮南子》。《山海经·海外东经》中说:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”《三星堆祭祀坑》一书也根据其中“东方句芒,鸟身人面,乘两龙”的记载,认为那棵人面鸟的神树就是司木之神“句芒”。

同时,《山海经·大荒北经》中还提及了若木的特征:“大荒之中,有衡石山、九阴山、灰野之山,上有赤树、青叶、赤华,生昆仑西附西极,其华光赤下照地,名曰若木。”《淮南子·地形训》中有若木上居住着十个太阳,树的果实掉落在地上的描述。从以上这些记载中可以知道,扶桑与若木是古代传说中分别生长在东极和西极的两棵太阳树,也就是太阳和神鸟升起和栖息的场所,每天早上太阳从扶桑树上升起晚上就落在若木树上。远古传说天有十日,每天升起一个太阳,余下的九个太阳神鸟就栖息在树上,这也正好映合了青铜树上有九只青铜鸟这样的一个事实。

(2)建木说。这一观点也是基于古代文献的基础之上提出的。在《山海经》中,建木被描述为一棵盘根错节及其茂盛的通天神树,它拔地而起,直上九霄,长满了层层叠叠的果实和树叶。在《淮南子·坠地训》中记载:“建木在都广,众帝所自上下,日中无景,呼而无响,盖天地之中也。”建木因此被认为是传说中的众神或者仙人以及具有人神交往无穷法力的巫师来往天上人间的通道,也就是说建木是一座神奇的天梯。但由于建木与太阳的关联并不直接,且无法有效解释树上栖息的九只鸟,所以持有这一观点的学者并不是很多。

(3)图腾说。这种解释主要是从对建木的理解上延伸而来。有些学者认为,建木具有图腾柱的特征,并与古人对日影的观察有关。如闻一多先生认为:“直立如建表,故曰‘建木’,表所以测日影,故曰‘日中无影’。”萧兵认为,原始人生产简陋,知识贫乏,生活单调,日出而作,日入而息。他们往往用高山、大树等为坐标,测量太阳的相对位置用以计时。陆思贤认为先民重视太阳运动的观察,十日神话就代表了这样的一种观察,因此图腾柱被用作立杆以测日影。但图腾柱并不仅仅为了满足立杆测影的需要,也为了满足一个氏族共同崇拜和信仰上的需要。

(4)摇钱树说。这种观点来自于对考古学材料的推测和研究。根据汉代出土的青铜摇钱树,推论三星堆青铜树也有可能是一种摇钱树。因为祭祀坑出土了许多贝币,他们推测这些贝币有可能被挂在树上。此外,20世纪80年代位于雅砻江下游古代“南方丝绸之路”川滇走廊上的四川盐源县境内,考古工作者在战国至西汉初的墓葬中曾采集到一批人兽纹青铜祭祀枝片,其造型与“摇钱树”酷似,但铸造工艺更为粗狂古朴,有学者认为它就是通天神树的象征,树端立有沟通天地的巫师,枝端的璧形物被认为可能代表太阳。由于这样一种造型的器物出土在四川省境内,因此就很容易令人联想到同样出土于此的三星堆青铜神树,因此也被认为是青铜神树的发展形式。

(5)外来传播说。一种观点认为神树是中东地区普遍的装饰物,巴比伦乌尔王陵的出土法器就大致如此,不同的是,那棵巴比伦的神树只有八个分枝,假如能够证明九个果实与叶子属于蔷薇科杏类,则更能肯定它确实来自中东犹太人,因为杏树在古代犹太人中间特别受到青睐。同时鸟也是中东地区非常普遍的装饰物和神圣的象征,一些民族崇拜鸟,因此很有可能闪米特民族的一些传统会流传到三星堆文化中来。还有一种观点认为青铜神树来源于西亚民族对竹的崇拜,这主要是根据青铜神树分节这一形态来进行推断的,但是这种观点受到较大的质疑。

大部分外国学者都附会中国学者的观点来讨论青铜树的象征性,如德国学者乔帕(R.Goepper)指出神树和立鸟可能和古蜀国的太阳崇拜的习俗有关,神树上立鸟数目一共是十只,正好与中国神话中关于“后羿射日”的故事吻合。他也列举了神树是世界的脐带和连接天地的纽带,及古蜀国的“生命之树”等中国学者的看法,但是对外来说却不以为然,认为对神树的解释从两河流域的发现来推断其象征意义,显然走得太远。

然而,罗森对青铜树的讨论,并没有陷入文献的圈套。她认为,这些树采用了贵重的材料,用青铜来铸造,也许暗示了它所表现的是人世以外的一个非物质的世界,因为人世间的树木是木头的而不是青铜的。树上的鸟在礼仪和宗教世界里扮演着重要的角色,这些鸟可能代表了诸神,是专门保护某些特定人群的神明或神界的重要角色。罗森还对利用时空和文化背景差异很大的文献和考古发现来解释青铜树含义的做法表示怀疑。她认为,没有证据表明中原地区早期的人们和晚期的文化享有共同的信仰,更妄论当时的四川先民与中原先民享有共同的语言和信仰了。中国学者用较晚的文献来解释这些树和小鸟,看来是无稽之谈,是相当危险的。我们如想了解这些树和小鸟的含义,恐怕还需要有其他器物来提供一个更充分的背景,并在这种宗教和礼仪的背景之下来进行讨论。罗森女士的看法显然是不无道理的。

三、原始宗教与萨满艺术

我们在此想跳出文献的窠臼,尝试从原始宗教的角度分析三星堆祭祀仪式的作用,并用萨满艺术中对树和鸟的相似表现来解读青铜树的象征性。

从本质上说,宗教是人类与自身条件所决定的最终命运进行斗争的最初级的感情和智力手段。美国人类学家迪克逊(D.B.Dickson)将人类的宗教形式从简单到复杂分为4种形式,分别为个人宗教(individual cults),萨满教(shamanistic cults),群体宗教(communal cults)和教会宗教(ecclesiastical cults)。个人宗教是最简单和最原始的宗教形式,主要流行于狩猎采集群中,并没有专业人士操纵。萨满教是一种常见的宗教形式,也称为巫。与个人宗教一起,萨满教主要见于较为简单的社会文化系统之中。群体宗教表现为比萨满更加复杂的信仰和实践,它们不见于小规模的原始群和部落社会,主要在人口密度较大、政治和经济发展较为复杂的社会之中,并且有专职的宗教人士。教会宗教是更加复杂的宗教形式,主要见于发达的社会文化之中,并以官僚等级体制将专职神职人员组织起来。

对于人类社会,宗教实践发挥着如下的作用:(1)常常是社会控制的一种机制;(2)具有缓解社会压力的作用,为社会成员解惑并提供心理支持;(3)宗教活动将个人整合到较大的社会组织之中,成为家庭、团体、部落和国家的一分子;(4)在社会的各种活动中提供组织、思想和超自然的支持;(5)面对社会压力、混乱或解体的威胁时,宗教往往可以重新激发和改造社会文化系统,使之应对新的情况。

从三星堆出土的文化遗存来看,它显然是当时社会进行宗教祭祀活动的证据。虽然我们对三星堆文化的社会发展层次尚不清楚,但是从祭祀规模和道具制作所体现的对资源和人力的控制来看,其社会的发展阶段似乎远在单一部落之上,具有酋邦结构的特点。然而从宗教祭祀的形式来看,又具有强烈的巫觋特点。因此,我们想从萨满宗教的角度来深入探讨三星堆祭祀活动的性质。

宗教人类学认为,巫觋或萨满是借助超自然和神秘力量使得种种现象得以发生的一种原始宗教信仰。通过宗教活动,萨满和祭司借助某种仪式和道具与超自然的神灵接触,直接获得神的“召命”。在古代和现代的原始部落中,人们通过巫的帮助来与神灵、祖先沟通以及治疗病痛,因此控制着这种通天手段和特殊知识的人,是真正执掌权力的统治者。在巫觋与超自然神灵的接触中,动物是沟通天地的主要媒介。因此,我们可以从世界各地的萨满艺术中看到对种种动物的描绘,最常见的有鸟、蛇、鱼、蛙、虎、鹿等。

萨满这个词汇被认为来自东西伯利亚的通古斯语,但被看作是古代宗教行为的普遍形式。它又被称为巫师,专门指那些蒙神感召,具有神赐异能的男女。他们在陷入迷狂状态时,具有控制神灵的能力,他们能脱离肉体之身,在“天堂”与“地狱”之间来往,与神灵进行交流,从而达到治病,丰产,保护以及侵犯的目的。萨满与精灵的交流往往以动物为载体进行灵魂的神秘旅行。萨满的主要活动是出神的降神会,在这种活动中,萨满与精灵建立联系,击鼓,唱歌,跳舞,穿戴精心制作的盛装,有助于萨满角色的转换,召唤精灵进入他们的身体。在降神会中,观众既是表演者,同时又是分享者。

张光直曾介绍了美国学者佛尔斯脱(P.T.Furst)的“亚美式萨满教的意识形态”,具体内容如下:(1)萨满式的宇宙是巫觋的宇宙,超自然的环境是巫术变形的结果。(2)萨满的宇宙是多层的,一般有天界、人界和地界等若干层次。每层有神灵的统治者和超自然的居民。宇宙诸层之间有一个“中央之柱”(或“世界之轴”)沟通,并有沟通各界的象征物。这个“中央之柱”常以树来表现,或称为“世界之树”,上面常有鸟作为在天界飞翔与超越各界的象征物。同时,世界又以南北和东西分为四个象限。(3)萨满的一条公理是人和动物在本质上是相等的。(4)人与动物本质的平等观念,使得人与动物可以互相转形。萨满一般以动物为助手,在仪式上,穿戴动物的皮、面具和其他象征物来转换身份。(5)自然界里的所有原因现象都被赋予生命或灵魂。(6)人类和动物的灵魂,或本质的生命力都居住在骨头里。(7)灵魂可以和肉体分开,在地球上旅行,也可以到上界的天和下界的地去旅行。灵魂可以被精灵掠去,也可以被萨满巫师所拯救,失魂是疾病常见的原因,治病是萨满的特殊本事。(8)萨满用产生幻象的植物来达到迷魂失神的效果。

在另一篇文章里,张光直介绍了伊利亚德(M.Eliade)对萨满的描述:“在世界民族志上所说的巫,一般称为萨满,是在一个分层的宇宙下有穿贯不同的层次的能力,也就是说能够升天入地,沟通人神的巫师。巫师常常是生来就有这种沟通天地的本事,但他们在行法作业的时候,经常得到某种动物(尤其鸟类)的帮助。神山和神树也常常来帮助巫师上达天境;巫师升天入地时又常常跳舞奏乐,吃药饮酒,进入昏迷状态,在这种昏迷状态里与神鬼接触。”

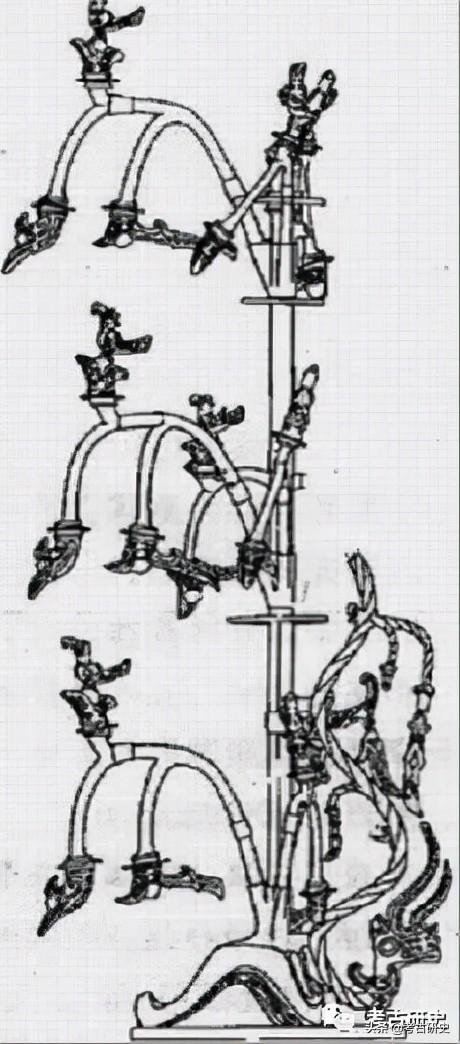

除了宗教人类学对萨满的特点进行了介绍之外,民俗学的萨满艺术研究也为我们解读三星堆的青铜树提供了极具启发性的借鉴。今天的民族学考察,仍然能够看到许多艺术表现充满了萨满教的含义。如赫哲族的刺绣,萨满树是主要的表现对象。树干上的树枝有的直线斜向上方,有的呈曲线或涡旋状,枝端有叶,多为三叶相连。树枝上有立鸟。树干中上部画有圆状或带射线的花结状图形表示太阳(图3)。

图3 民间艺术中的萨满树(王纪等:《萨满绘画研究》)

在许多民族的传说中,树和鸟有着举足轻重的地位。每个氏族都有自己的“吉祥鸟和神树”,每个萨满也都有自己的萨满树,传说第一个萨满就是在桦树上出生并由一只鸟抚养长大。树上的鸟是氏族生命延续与繁盛的象征,一个鸟巢繁盛的氏族树象征着氏族昌盛,人丁兴旺。如赫哲人认为,天上生长着一棵巨大的神树,上面栖息的众多的“魂鸟”,在投胎到母腹之前,它们都栖息在“魂树”的枝头上。在今天北方信奉萨满的各民族中,这样的仪式仍然被保留了下来。如在新萨满的考核仪式上,新萨满被要求爬树、爬杆或登上刀梯(杆、刀梯被看作宇宙树的一种异化形式),这样才可以成为真正的萨满。

在萨满借助精灵通天的能力方面,鸟类是最常见的象征动物之一。鸟崇拜在萨满教中十分普遍。不但第一代萨满由一只鸟抚养长大,鸟也是强大生育能力的象征,掌管生育的女神乌麦有时就以鸟的形貌出现,人死后也被看作栖息在树上的“魂鸟”,这些都足以说明鸟在萨满中有着极其重要的地位。除了对于普遍意义上的鸟进行崇拜之外,萨满对鹰有着特殊的感情。鹰是萨满神技的最好象征,是力量与威武的表现,是生命之母神,后来成为萨满的重要守护神。

四、讨论

根据对原始宗教作用以及萨满艺术特点和表现形式的介绍,我们再来看三星堆的青铜树以及其他祭祀物品,就有可能获得一种新的启发。需要指出的是,虽然萨满教是在比较原始的社会群体里常见的宗教形式,但是它所表现的沟通人神的能力,成为后来复杂社会中被统治阶层用来谋取政治权威的手段。张光直说,在古代任何人都可以借助巫的帮助与天沟通,自天地交通断绝之后,只有控制着沟通天地手段的人,才握有统治的权力,于是巫成了每个宫廷中必不可少的成员,而帝王自己就是众巫的首领。因此,到了社会复杂化程度较高的商、周和秦、汉时期,巫觋仍然在朝野的宗教祭祀活动中发挥着重要的作用。而像三星堆文化所代表的酋邦社会,巫觋手段在权力运作中的作用更是不言而喻了。两个祭祀坑所发现的所有文化遗存,均强烈暗示当时统治阶层沟通人神的宗教活动,并表现出鲜明的巫觋和萨满特点。

根据上面宗教人类学和萨满艺术的分析,我们可以基本这样认为,三星堆祭祀坑出土的青铜树既非扶桑、若木或建木,也非图腾和摇钱树,而是巫师或祭司在祭祀仪式上用以沟通天地的道具:“萨满树”。以一号大型神树为例,这棵萨满树分为三层,应该代表天界、人界和地界的三层宇宙,每层树枝上的小鸟代表各层沟通上下界之间的信使与精灵。每层的树枝向三个方向分叉,似乎代表世界的象限,而没有树枝的一侧恰好是一条身贯天地的龙。从青铜树的象征性来推断,三星堆文化的宇宙也分为三层和四个象限。龙身所缺失的腹和尾原来刚好固定在树干中下层的分枝部位,固定龙身的残钉依然留存。以龙来标志宇宙象限的一方,对于三星堆文化可能具有特别的含义。我们在此想做一个大胆的揣测,如果三星堆文化对中原地区文化已经有了比较多的了解和交流,那么这条龙很可能被用来代表东方的象限,暗示东方华夏民族的神灵。而且龙身被设计成触地通天,象征了无与伦比的神力。如果这一揣测能够成立,那么这棵萨满树当时在仪式中,龙头应该被安置面向东方。还有值得注意的是,与龙头相反的一侧中层的树枝分出两叉,与上下层的仅有一叉的树枝不同,如果该分叉是代表西方象限的话,应该指的就是蜀地的方位。一般萨满树的中层分枝代表人界,因此这一设计所蕴含的象征意义也是值得玩味的。

小型神树上的人面鸟则更清晰地向我们透露了动物精灵的象征意义。上面我们已经提到,鸟类因为其能够飞翔的能力而普遍被萨满用来作为沟通天地的精灵,我们可以从良渚玉器和商、周青铜器的纹饰中看到以鸟为突出主题的表现。张光直引用美国学者坎贝尔(J.Campbell)的一段描述,为鸟的象征性做了一番阐释:“萨满的神力在于它能使自己随意进入迷幻状态……并把他的伙伴如野兽和鸟类召到身边。这些旁人看不见的动物能助他一臂之力,帮助他升天。他也是在这种迷幻癫狂之时施展法术,并在昏迷中像鸟一样升向天界,或像驯鹿、公牛或熊一样降临地界。”

最耐人寻味的是,小型神树上的鸟与大型神树上的不同,把鸟头直接铸成了人面,暗示其造型就代表了萨满或巫师,表现出祭祀仪式中萨满和巫师在魔力作用下的身份转换,以便进入天界,达到了沟通神灵的境界。这个人面鸟的面部造型非常像祭祀坑出土的青铜面具,暗示了那些青铜面具极有被萨满或祭司用来作为人神转换的道具的可能性。萨满和巫师这种身份的转换在原始人类社会的宗教信仰中是极其普遍的,根据宗教人类学的研究,在原始人群中,灵魂的一般特点表现出惊人的相似,动物的灵魂被认为是人类灵魂的自然延伸,他们之间可以转换。于是,各种动物成为萨满和巫师借以沟通灵界最常见的工具。

在此,我们还想从祭祀坑出土遗存的整体背景来观察青铜树的作用。这批利用珍贵材质制作和劳力投入不菲的器物,对于三星堆的先民来说,并不是什么艺术品,而是比生命还重要的符号与象征,在原始人类来看,世界对人来说是充满了各种征兆,并将这些征兆看成是神秘天命的信念。他们深信物质世界在精神力量的控制之下。于是,原始宗教都通过象征主义来指向终极或超自然的境界,用符号或象征来表现和理解超自然的境界。三星堆祭祀坑出土遗存,从整体上而言就是这种超自然境界的象征和符号,是三星堆先民宗教信仰的浓缩宇宙,祭司和首领人物就是通过宗教仪式和象征符号的运用,来上顺天意,下服民众。在这样的原始社会中,宗教信仰总是与强烈的感情、极度的敬畏、深度的恐惧和若痴若狂的仪式连在一起。虽然我们可能永远无法了解三星堆祭祀坑的掩埋原因,然而出土的这批宗教仪式道具可以令我们想象当时祭祀仪式的场面。

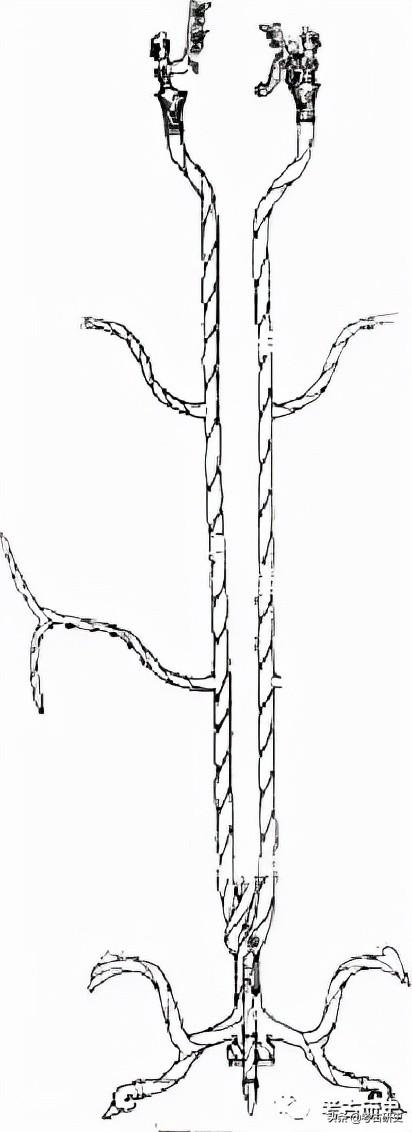

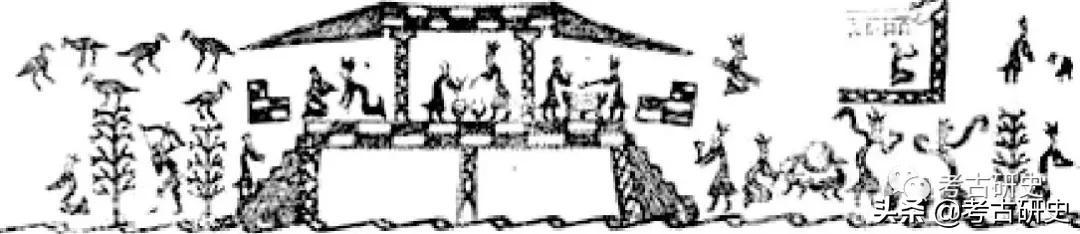

张光直曾介绍上海博物馆收藏的一件东周青铜杯上的祭祀纹饰,特别提到了图案左侧的树和鸟,他认为这就是萨满借助神树和鸟在上传天意,并将天意下传人间。祭坛左侧的意境似乎是“上传天意”的仪式,右侧也有一颗神树,周围有人击鼓、跳舞和奏乐,意境应该是“以舞降神”。左侧萨满树下还有一人拉开弓箭作射天状。可能并不是在射鸟,而是另一种沟通人神的仪式(图4)。作者曾撰文讨论过三星堆和金沙古蜀金器“射鸟纹”中那枚无头矢,认为箭作为一种飞行的武器和工具,有可能被巫觋用作在世界各层间升降的象征物。这幅东周的祭祀图案,也许可以为三星堆萨满树和鸟,以及射鱼纹的功能和含义提供进一步的旁证。

图4 东周青铜杯上祭祀图案中的萨满树(《文物》1961年第10期第29页)

五、小结

《三星堆祭祀坑》一书将出土器物的功能分为神像,神灵,巫祝,祭器,礼器,仪仗和祭品6类。其实,从整体结构来看,这批器物反映了三星堆文化整个宗教体系中具有不同功能和意义的各类象征和符号,是三星堆先民整个宇宙观的缩影。虽然对远古人类意识形态产品的解读有着特殊的难度,使得我们可能永远无法完全了解这批器物的真正含义,但是我们除了利用文献资料以外,还应该借助宗教人类学的规律性分析和民俗学类比,以便能够管窥当时社会的意识形态和宗教信仰,了解社会结构的运转层次。

目前,对于三星堆青铜神树的解释基本都依赖古代文献和神话的记载,将其看作是扶桑、若木、建木、杜树、句芒,或者根据与汉代摇钱树的相似特点,将其看作是“放在宗庙里用于迎钱和祭祀日神的神树”。这样的解释当然有一定的价值,但是从这批文物所表现的强烈宗教意义上来看,这种依赖神话描述的解读似乎显得深度不够。本文则从宗教人类学的角度,借鉴了萨满艺术表现的普遍特点,对其作了一番解读,希望能够为这类遗存提供另一种可能性解释。作者曾根据三星堆和商、周青铜器的比较,认为三星堆青铜器和其他祭祀器物的结构特点明显具有强烈的“巫觋”特征,它们显然缺乏商、周青铜器那种强烈的王权意识(相对于三星堆的神权概念)和地位分层的象征性,较为突出地表现为“以舞降神”和“沟通人神”的萨满特点,社会复杂化程度显然较殷商为低。我们期望,今后的三星堆研究能更多地利用宗教人类学的理论来整体分析这批独特器物的社会功能和象征意义,使我们更加深入认识这批独特文化遗存的意义和价值。

来源:《四川文物》2005年第6期,与殷敏合作。

- 0001

- 0001

- 0001

- 0000

- 0001