郑岩:压在“画框”上的笔尖——试论墓葬壁画与传统绘画史的关联

古人对于死后世界的种种假设,见于制度、宗教、仪式和书写,更直接呈现于墓葬之中。墓葬既是安置死者肉身的处所,又是建筑、绘画、雕塑和工艺品的集合体,还可以被理解为人们在生死这个最大的、最具有普遍意义的哲学命题下,以物质的材料、造型的手法、视觉的语言,所营造的具有终极价值的艺术作品。本期“观像”推出北京大学艺术学院郑岩教授《压在“画框”上的笔尖》一文,从陕西省富平县吕村乡朱家道村一座古墓壁画出发,引导出一系列的问题:墓葬壁画与其作者到底是什么关系?墓葬壁画与凭借文献和传世品写成的传统绘画史之间是什么关系?面对考古材料,美术史应提出一些什么样的问题,建立一种什么样的叙事框架?本文原刊《新美术》 2009年01期,后收录在《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》中。

郑岩《逝者的面具》北京大学出版社

郑岩《逝者的面具》北京大学出版社

一

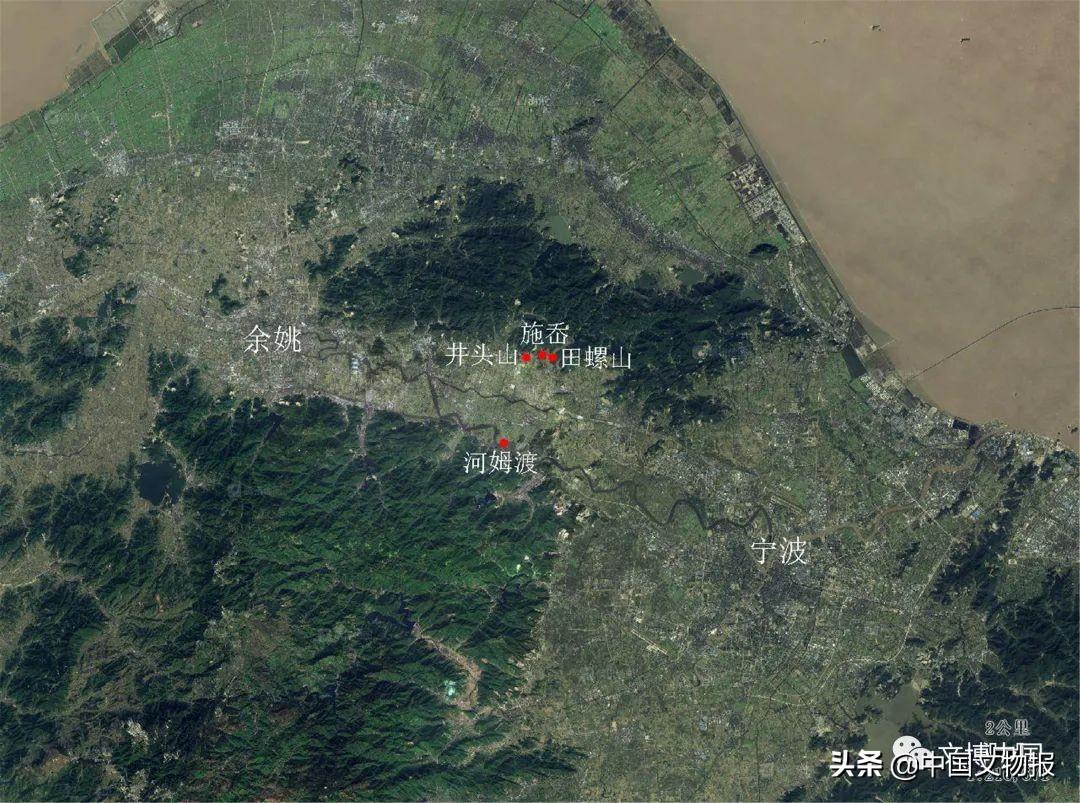

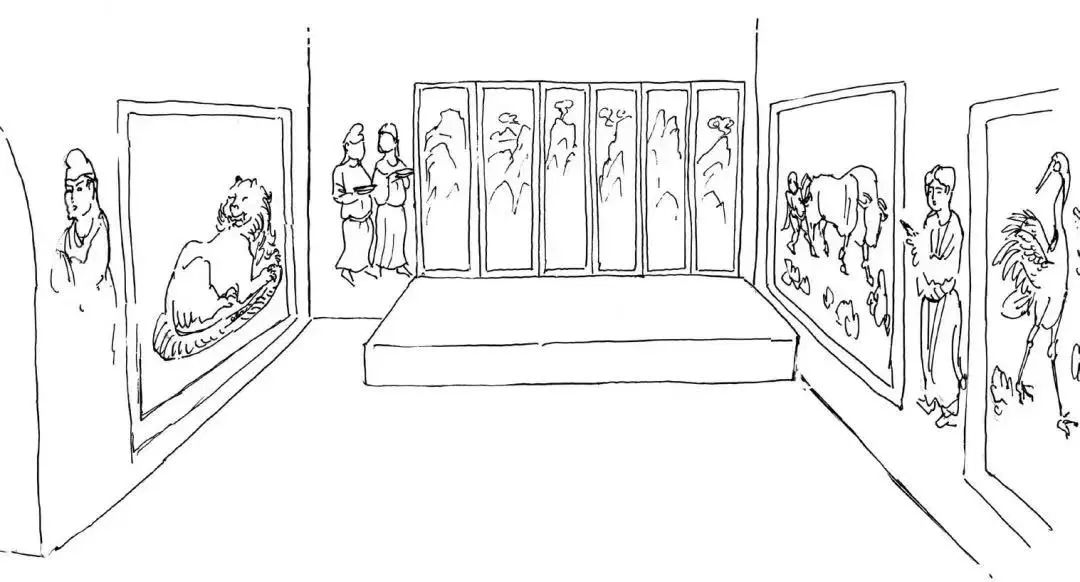

1994年,陕西省富平县吕村乡朱家道村一座古墓被盗,考古工作者随即进行了调查。据调查者报道,该墓位于唐高祖李渊献陵陪葬墓区内,是一座4米见方的单室墓,由于随葬品和墓志已佚,墓主身份不明,从人物服饰、发式等方面判断,其年代为盛唐。墓室内绘有壁画,保存尚完整。其西壁绘一组水墨山水六曲屏风(图1),东壁绘乐舞(图2),北壁绘两具横长的屏风,屏风中分别绘昆仑奴驭青牛(图3)和仙鹤(图4),南壁最西端又绘一具横长的屏风,屏风中绘卧狮(图5)。墓门两侧各绘一侍从,顶部绘星象和太阳等。该墓的屏风壁画特色鲜明,按照此前学者对于古代屏风样式和结构的分类,南、北壁上的三具屏风属于“一面板式的直背立屏”,西壁的屏风属于“可叠合开张的多曲折扇屏”。根据调查报告和其他相关报道,我绘出一幅简略的示意图,大致可以反映这些屏风画在墓室中的组合情况(图6)。

图1 陕西富平吕村朱家道唐墓西壁山水屏风壁画 徐涛先生提供

图1 陕西富平吕村朱家道唐墓西壁山水屏风壁画 徐涛先生提供

图2 陕西富平吕村朱家道唐墓东壁乐舞壁画 徐涛先生提供

图2 陕西富平吕村朱家道唐墓东壁乐舞壁画 徐涛先生提供

图3 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁昆仑奴驭青牛屏风壁画 徐涛先生提供

图3 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁昆仑奴驭青牛屏风壁画 徐涛先生提供

图4 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁仙鹤屏风壁画 徐涛先生提供

图4 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁仙鹤屏风壁画 徐涛先生提供

图5 陕西富平吕村朱家道唐墓南壁卧狮屏风壁画 徐涛先生提供

图5 陕西富平吕村朱家道唐墓南壁卧狮屏风壁画 徐涛先生提供

图6 陕西富平吕村朱家道唐墓壁画配置关系示意图 自东向西看 郑岩绘图

图6 陕西富平吕村朱家道唐墓壁画配置关系示意图 自东向西看 郑岩绘图

该墓的山水屏风壁画是近年来学者们讨论唐代山水画时经常征引的材料。除此之外,有研究者还注意到,墓中各组屏风壁画旁边绘有手持笔墨等文具的侍者。其中北壁两屏风之间有一身着男装的侍女手捧毛笔(图7),西壁山水屏风南侧有两名戴幞头的男侍各捧一笔洗,从颜色看,洗内一盛水,一盛墨(图8)。关于这个细节,张建林说,北壁和西壁的侍者“似乎正在侍候挥笔绘屏的画家”。李星明指出:

这是其他已知的唐代壁画墓中未曾出现的情景。但是壁面上并未描绘作画人的形象,从壁画的组合与人物位置以及姿态所构成的情境来推测,作画人应是墓主人本身。因此墓主人有可能是一位雅好丹青的贵族或者士大夫画家。

这一看法由图像的题材和形式考虑到作品与人的关系,其思路是可取的,当然也需要更多的论据和分析。徐涛最近著文,将与之相关的人群扩展到更大的范围,“有可能意喻着墓主人或安排其丧葬的亲属、官员是绘画的鉴赏者,或有画家参与了其中的设计”。

图7 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁侍女壁画 徐涛先生提供

图7 陕西富平吕村朱家道唐墓北壁侍女壁画 徐涛先生提供

图8 陕西富平吕村朱家道唐墓西壁侍者壁画,徐涛先生提供

图8 陕西富平吕村朱家道唐墓西壁侍者壁画,徐涛先生提供

在我看来,这些手捧笔墨的侍者的确有可能暗示了壁画作者的存在,但却不必曲折地将其推考为长眠在墓中的死者,我更倾向于认为这些独特的形式指向的是曾在墓中作画,完成之后便转身离去的画工。

与长眠在地下的死者相比,画工与壁画的联系是暂时的,却更为直接。当画工面壁而立时,他(们)可能比其他任何人更加关心如何完成这些壁画。画工首先为自己的作品设定了一个个“画框”——平展的屏风,这是唐代绘画最常见的载体。接下来,他(们)便可以在“画框”内安排各种画面。这些画面在题材和形式上彼此差别很大。从题材方面说,山水、动物、人物并无太多的关联。形式上的差别则更为明显:其一,六幅山水画是咫尺千里的远景,昆仑奴和牛的形体略小,像是中景,狮子和鹤则是近景;其二,即使是西壁六幅并列的山水,在构图形式上也互不相属;其三,山水与鹤多用水墨,昆仑奴、牛和狮子则赋有鲜艳的色彩。这些差异使得几幅画面无法互相证明彼此的真实性,这种疏离感告诉我们,一切的一切,不过是画工的笔底乾坤。

被安排在屏风外的侍者虽然也是壁画的一部分,但是由于“画框”的存在,他们与屏风内的图像被分隔于两个世界。北壁持笔女子立于两屏风之间有限的空间内,她的手部已经剥落,值得特别留意的是,幸存的笔尖打破了青牛屏风东侧的边框。与之形成对比的是,她身后衣服的一角恰好与双鹤屏风西侧的边框“相切”。也就是说,画家在处理衣服的线条时,小心地躲避开屏风,以保持屏风的完整,而画到笔尖时,却采取了相反的做法。

与屏风的微妙关系使得画笔的形象异常突出,也拉开了女子与屏风画的距离。与这个细节可以比较的,是意大利文艺复兴早期著名画家弗朗切斯科·德·科萨(Francesco del Cossa, 1435—1477)所绘的《天神报喜》一图,画家在画框的底部绘出一只蜗牛(图9、10)。法国当代艺术史家达尼埃尔· 阿拉斯(Daniel Arasse)指出:“这只蜗牛是画在画面之上,但它不是在画面之内。”这个压在“画框”上的笔尖,显然是画工有意所为,它将女子“推”到了画工和我们所在的现实世界中,借用阿拉斯的话来说,这位女子是画工“创造某个画中的形象,却把它置于我们的空间”。与屏风内各个画面彼此毫不相干的情况相反,持笔女子与捧水墨的两位男子虽然分别处于不同的壁面上,却明显存在着关联:他们的高度与真人相差无几,与画工站立在同一个地平面上;他们手中所持,实际上是同一套文房用具的不同部分;更重要的是,画工的行动可以直接将他们联系在一起,他随时可以接过女子手中的画笔,去两位男子那里蘸水取墨,然后再在屏风内挥洒。除了画工本人,谁会如此强烈地关心绘画工具和材料(笔、墨、水、屏风)的意义?这一别出心裁的设计,使得短暂的创作过程“凝固”下来,反过来,又成为我们追念画工的索引。

图9 弗朗切斯科·德·科萨所绘《天神报喜》(约1470—1472)德国德累斯顿美术馆藏

图9 弗朗切斯科·德·科萨所绘《天神报喜》(约1470—1472)德国德累斯顿美术馆藏

采自阿拉斯:《我们什么也没看见——一部别样的绘画描述集》,北京:北京大学出版社,2007 年,彩版1 之下

图10 弗朗切斯科·德·科萨《天神报喜》局部

图10 弗朗切斯科·德·科萨《天神报喜》局部

与依据文献考证画像主题的方法不同,上述解释的基础是对画面视觉形式所作的分析。如果只是将“证据”限定在文字的范围内,那么,我们大概永远不会发现什么文献材料来支持这种判断。再者,朱家道墓壁画与科萨的画性质也有很大差别,前者深藏在幽暗的墓穴中,而后者是一幅祭坛画。除了偏离了实证主义的轨道,我也许还要面对另外一种批评——“你将那个小小的笔尖放大了!”

好吧,让我后退一步,暂且不去作理论的论辩,而只将这一解释停留在假说的层面上,以等待新的发现和研究来检验和修正。重要的是,从这样的解释出发,却可以引导出一系列的问题:墓葬壁画与其作者到底是什么关系?墓葬壁画与凭借文献和传世品写成的传统绘画史之间是什么关系?面对考古材料,美术史应提出一些什么样的问题,建立一种什么样的叙事框架?

二

20世纪以来的研究者之所以将墓葬壁画纳入中国绘画史,首先是因为古代绘画史料的缺乏,这些考古材料可以发挥“填补空白”的作用。从这一点上说,墓葬壁画的确使得中国绘画史在时间维度上向前大幅延伸。

许多英文版本的中国美术史著作常常提到美国波士顿美术馆所存早年河南洛阳郊区(传为八里台)一座西汉墓山墙上的壁画[13]。1934年,贺昌群将这组文物介绍到中国[14],启动了中国学者以墓葬壁画讨论中国早期绘画的学术史。但是,为什么这些名不见经传、曾被密封在幽暗的地下的绘画作品可以登堂入室,以合法的身份与荆关董巨、吴门四家的作品相提并论?这些考古发现的材料,与传统绘画史视野中的卷轴画是什么关系?这些前提性的问题很少被加以讨论。这些问题涉及考古学与艺术史的关系、史学观念的变化等重要的理论课题。要全面地回答这些问题,并不是一两篇文章可以完成的,我这里所提出的,只是思考这类问题的一些片断。

有些中国绘画通史著作给我们的印象是:史前和先秦是一大堆盆盆罐罐上的纹样,汉魏晋南北朝绘画包含了帛画和墓葬壁画、画像砖石、石窟壁画等不同形式,唐代绘画由传世的卷轴画和墓葬壁画、石窟壁画共同构成,再往后,墓葬壁画则渐渐淡出历史舞台,一部绘画史便转向单纯的卷轴画史。这样看来,墓葬壁画与卷轴画似乎有一个此消彼长的过程;早期绘画史有作品而无作者,后来(如魏晋时期)有作者而无作品,再往后既有作者又有作品。实际上,这是由于材料的局限和叙事的简单化而带来的错觉。

近年来,有学者提醒我们充分注意墓葬壁画的特性,注重研究古代的葬仪,也要认识到考古材料的偶然性和局限性。还有学者将考古发现的早期图像材料以“礼仪中的美术”概括,以区别于后来主要为欣赏而创作的卷轴画。这些思路比上述做法更值得提倡,我个人的研究也受到这些学者的影响。毫无疑问,身处在21世纪的今天,我们不必再将中国绘画史局限于卷轴画,甚至是文人画的范围内,诸如墓葬壁画、石窟壁画等材料的确可以成为中国绘画史一些值得研究的新系统。就像寺观和石窟壁画的研究必须考虑到宗教和社会的背景一样,研究墓葬壁画同样应当考虑到其丧葬的功用。

但是这种研究取向,并不意味着我们因此可以走向另一个极端——将所有时代的墓葬壁画仅仅看作一般社会观念的产物,看作丧葬礼仪和功能的附属品,看作一部思想史或物质文化史的材料,而忽视这些作品艺术形式本身的价值,忽视作品与作者创造性思维的关系。三十多年前,研究汉代艺术的美国学者费慰梅谈道:

如何看待艺术作品的内容呢?的确,无论艺术家使用什么材料,完成什么样的图案或设计,或者叙述某个故事,来表达他所继承的传统、他对外部世界的观察、他的情绪和对美的感受,他总要卷入一些外部因素之中,如赞助人或主人的各种要求。在富有创造性的艺术中,这些前后关联的方面总是学生、学者和批评家们所关注的基本问题,他们研究其传统和影响,讨论其年代和历史背景,对其形状、风格和设计因素进行分类、解释其象征意义以及其图像志的含义。这些煞费苦心的阐释对于我们的理解至关重要。但是在实践中,那些研究者往往会因作品的内容而迷乱,无视创造出这些作品的双手和大脑。在这些学术讨论中,多么容易将主题和风格假想为具有独立生命的实体!在一步步的风格分析中,又有多少次将它们看作为单性生殖的婴儿!

费慰梅的提醒在今天仍有其价值。在她的文章中,费氏谦卑地回避了对于艺术作品内容的研究,而特别注意材质、技术和风格的讨论,时时产生出富有启发性的创见。在经过了几十年新艺术史的潮流之后,我们没有必要退回到原来的立场,也许我们可以努力将社会史和文化史的研究,与作品形式和风格的分析打通,在一个新的基础上观察作品的形式与风格。在这个思路上,具体到墓葬壁画的研究,需要注意到的一个问题是这类壁画在各个时期的变化。

墓室壁画有着自身的文化传统,受到当时生死观念和其他宗教观念的影响,各个时期的墓葬前后有较强的传承关系,一些晚期墓葬往往延续着早期墓葬中的很多内容。但另一方面,古代墓葬壁画前后的变化又是十分明显的。如果说,我们可以将两汉的墓葬壁画大致解释为一种功能性绘画的话,那么,晚期的墓葬壁画却与传统的生死观和丧葬礼仪渐行渐远。曹魏实行薄葬,加之佛教的流行,人们对于墓葬的观念也发生了重要的转变,这些变化导致墓葬壁画内容和形式的改易。有些研究者往往将早期墓葬壁画中的一些问题简单地移植到后来其他时代的材料中,似乎从两汉到明清,墓葬中所有的绘画都是为了反映古人一成不变而又虔诚无比的“生死观”,这样的思考恐失之偏颇。

图11 河北曲阳县西燕川村五代王处直墓东耳室东壁壁画中的山水屏风,《五代王处直墓》,彩版18

图11 河北曲阳县西燕川村五代王处直墓东耳室东壁壁画中的山水屏风,《五代王处直墓》,彩版18

图12 辽宁法库叶茂台7号墓出土的《深山会棋图》

图12 辽宁法库叶茂台7号墓出土的《深山会棋图》

(采自中国古代书画鉴定组:《中国绘画全集(3):五代宋辽金》第2卷,杭州:浙江人民美术出版社,1999年,第82页,图57)

用于丧葬的墓室壁画和人们日常社会生活中的绘画性质不同,但是,这并不是说二者绝然独立发展而没有任何关联。墓葬系统虽然特殊,但说到底,墓葬壁画仍是以绘画的形式呈现出来的。社会生活中绘画的发展演变不可能不对地下的墓葬壁画产生影响,人们对于绘画审美价值的认识,绘画艺术的独立,绘画语言本身的丰富和发展,都会影响到墓葬壁画的内容与形式。在时代较晚的墓葬中,这一点表现得尤为明显。如河北曲阳县西燕川村五代王处直墓内那些画在屏风中的山水(图11)、花鸟,虽不一定出自名家手笔,但的确可以看到与传世的董源山水、文献记载的徐熙装堂花之间的联系。

在辽宁法库叶茂台辽代7号墓,甚至直接将两幅立轴画张挂在了小木作棺室的内壁(图12、13),虽然近来有学者从丧葬礼仪的角度对画中的内容进行了新的阐释,但不可忽略的是,这些绘画不再是传统的壁画,而采用了立轴的形式。杨泓师曾经注意到河北井陉县柿庄金墓妇女捣练壁画,由此论及张萱《捣练图》摹本在民间的流行,指出“或许民间也会流传张萱画风的作品,甚至据其粉本绘成墓葬壁画,亦未可知”。另一个著名的例子是山西大同元至元二年(1265)冯道真墓中的山水壁画,除了其构图、笔法可以与传世的绘画进行比照外,画中还出现了“疏林晚照”的题款,与一幅手卷的形式无异(图14)。

很显然,这些晚期墓葬壁画在形式上与汉魏时期有较大的差别。我们当然还可以继续讨论壁画在墓葬特定的建筑空间中、在礼仪和宗教语境中的特殊意义(例如将冯道真墓的山水壁画与这位全真教的道官、龙翔万寿宫宗主的身份联系起来考虑),但是,无论如何,我们不能忽视它们形式上出现的一些新变化,从这个角度讲,研究者有理由将《疏林晚照》图与传世卷轴画放在一起来观察。

图13 辽宁法库叶茂台7号墓出土的《竹雀双兔图》

图13 辽宁法库叶茂台7号墓出土的《竹雀双兔图》

(采自中国古代书画鉴定组:《中国绘画全集(3):五代宋辽金》第2卷,第84页,图59)

图14 山西大同元代冯道真墓山水壁画 (采自《文物》1962年第10期,第45页)

图14 山西大同元代冯道真墓山水壁画 (采自《文物》1962年第10期,第45页)

三

谈及墓葬壁画的转变,一个值得深入分析的关键点是魏晋南北朝时期。在这个时期,绘画和其他艺术形式一样,步入了一个全新的阶段。与欧洲文艺复兴以后架上绘画兴盛的状况类似,独立的手卷越来越流行,并成为后来中国绘画的基本形式之一。这些便于携带的手卷激发了人们购求阅玩、鉴识收藏的热情。本文开头提到的屏风,在魏晋南北朝时期不再只是一种家具,而转变为绘画的重要媒介和载体。《历代名画记》卷二:“必也手揣卷轴,口定贵贱,不惜泉货,要藏箧笥,则董伯仁、展子虔、郑法士、杨子华、孙尚子、阎立本、吴道玄屏风一片,值金二万,次者售一万五千。(原注:自隋已前多画屏风,未知有画幛,故以屏风为准也。)”从考古发现的材料来看,这时期一扇屏风内往往绘有一幅画,“扇”成为“幅”的同义词。

图15 陕西西安上林苑住宅小区基建工地北周康业墓石棺床上的墓主像,(采自《文物》2008年第6期,第31页)

图15 陕西西安上林苑住宅小区基建工地北周康业墓石棺床上的墓主像,(采自《文物》2008年第6期,第31页)

2004年,在西安北郊北周天和六年(571)康业墓内发现一具带围屏的石棺床[27],其中的一扇屏风上描绘了墓主的正面像,这位墓主身处一屋宇之下,其坐具同样是一具带围屏的床。值得留意的是,其背后围屏中所装饰的是一组独立的山水画(图15)。虽然线条简略,但这几乎是我们迄今所见最早的独立山水画的例子,也可以看作富平墓山水屏风的“前辈”。这一例子向我们展现了山水画早期阶段的一个重要特征,即这些新的绘画题材,往往是以屏风的形式出现于人们的生活中的。

耐人寻味的是,当我们后退一步来整体地观察康业石棺床时,又会发现一种特别的现象:石围屏的画像并没有沿袭日常生活的题材,即每一扇屏风所装饰的不是这些单纯的、更具有审美价值的山水,而是各种不同形式的墓主画像,诸如鞍马、牛车等这一时期墓葬壁画和明器中流行的题材,也都出现在了屏风中。因为这张床已不再是日常生活中普通的家具,而是安放墓主遗体的葬具,所以它的画像更多的不是来源于日常生活中的绘画,而是要表达特定的丧葬观念,要与当时墓葬壁画、俑群的题材相一致。这些题材的设计与其说意在装饰一套家具,倒不如说是利用图像为死者构建另一种“生活”。

这个与丧葬观念密切联结的图像系统,在汉代墓葬中就已经大致形成。例如,在内蒙古和林格尔小板申东汉墓中,表现墓主生前经历的车马行列、城池府舍从甬道开始,经前室四壁、前中室之间的通道,一直到延续到中室。在河南偃师杏园村东汉墓,大规模的车马出行壁画在前室四壁依次衔接,长达12米。河北望都所药村1号墓所描绘的墓主属吏从前室南壁墓门两侧经过左右壁一直延伸到前中室之间的通道。这些壁画大多不是在二维的平面上展开的,而是与墓室三维的建筑空间结合在一起。当我们观看这些漫无边际的图像时,很容易忘记墙壁的存在。壁画已经将墓室有限的建筑空间转化为一个更加辽阔广大的图像世界。

在北朝墓葬中,壁画传统的主题和构图方式仍在延续,与此同时,一种新的构图方式出现了。在康业墓石棺床上,表现墓主身份的传统主题不仅在具体的题材构成上发生了变化,而且获得了新的形式——它们被分割为相对独立的单元,分别安排在一扇扇屏风之中。我们看到的既是画面中的形象,又是一扇屏风,是一幅具有物质性的绘画。

图16 山东临朐海浮山北齐崔芬墓西壁与北壁 (采自临朐县博物馆:《北齐崔芬壁画图》,彩图15)

图16 山东临朐海浮山北齐崔芬墓西壁与北壁 (采自临朐县博物馆:《北齐崔芬壁画图》,彩图15)

新的变化不仅局限于葬具,同样也表现在这一时期墓葬壁面的装饰上。例如,山东临朐海浮山北齐天保二年(551)崔芬墓壁画就出现了新的画法。这座单室墓的东、北、西三个壁面上绘屏风(图16),但屏风的连续性被北壁和西壁的小龛破坏,屏风的结构变得散乱而不可理解,其作为家具的完整性不复存在,但其每一扇仍是完整的,可以满足画框的需要。显然,这套壁画的作者首先将他的作品看作独立的“画”,然后才是传统意义的“壁画”。屏风中出现了树下高士,这可以解释为当时流行的一种题材。但是,鞍马、舞蹈等也被画到了屏风内,传统题材因此被纳入了新的“框架”中。

四

我们再借助文献材料,来看一下古人如何观看和描述壁画。由于墓葬壁画很少见于文献记载,我们所采用的材料是围绕着地上建筑中的壁画展开的。毋庸讳言,这些文字的性质和文体彼此不同,年代跨度也较大,然而,它们与所述绘画的时代接近,或可以在一定程度上反映出彼时人们观看和理解壁画的方式的变化。如果我们承认作品与观者之间存在一种互动关系,那么,这种观看和叙述方式的变化,便可以成为我们理解壁画形式转变的一个有意义的角度。

我所举的最早的一个例子是屈原的《天问》。按照东汉王逸《天问章句序》的说法,这一作品是屈原遭到放逐以后,见到楚“先王之庙及公卿祠堂”中的壁画,“因书其壁,何(呵)而问之,以泄愤懑,舒泻愁思”。孙作云认为《天问》写于楚怀王三十年(公元前299)秋。根据孙作云的归纳,《天问》全文依次为问天、问地、问人类开始、问舜事、问夏事、问商事、问西周事、问春秋事、杂问四事和结语。从这些内容中,我们可以捕捉到一种眼光和思绪移动的“程序”,即先从空间开始,由建筑内部的壁画联想到茫茫宇宙,继而又按照时间的线索,回顾春秋之前全部的人类历史。孙作云指出:“《天问》虽然是根据壁画发问的,但不能因此说,凡是《天问》中所问的,都一一见于壁画。”[39]因此,这些文字不见得是对壁画的如实描述,作者只是借助壁画中的种种题材,“以泄愤懑,舒泻愁思”,而建筑结构和画面形式并没有呈现于文字的表面。《天问》中所表现的,与其说是屈原之所见,倒不如说是其所思。换言之,在这些文字中,壁画只是宇宙和历史的“引线”,它们作为视觉艺术作品的特性,并没有得到充分表现。

与屈原的心境不同,四百多年后,王逸的儿子王延寿自楚地北上鲁国,目的只是“观艺于鲁”。当他看到西汉鲁恭王刘余所建造的灵光殿豪华气派,大为惊异,于是写出了著名的《鲁灵光殿赋》。赋的开篇先颂扬汉朝创基、俾侯于鲁,以及作京筑城的宏伟大业,继而叙述灵光殿丰丽博敞的建筑以及华丽无比的装饰。作者将这座建筑的总体格局与天上的星宿相比照,又根据自身位置的变换,依次叙述“崇墉”、“朱阙”、“高门”、“太阶”、“堂”,而后穿过“金扉”向北行,进入曲折幽邃的“旋室”、“洞房”,闲宴的“西厢”和重深的“东序”,继而铺叙了梁柱、门窗、天井等建筑部件的华美。

接下来的一段常常被研究汉画像砖石的学者们所征引:

飞禽走兽,因木生姿。奔虎攫挐以梁倚,仡奋舋而轩鬐。虬龙腾骧以蜿蟺,颔若动而躨跜。朱鸟舒翼以峙衡,腾蛇蟉虬而绕榱。白鹿孑蜺于欂栌,蟠螭宛转而承楣。狡兔跧伏于柎侧,猿狖攀椽而相追。玄熊舑舕以龂龂,却负载而蹲跠。齐首目以瞪眄,徒眽眽而狋狋。胡人遥集于上楹,俨雅跽而相对,仡欺犭思(合为一字)以雕<目穴>(合为一字),<幽鸟>(合为一字)顤顟而睽睢。状若悲愁于危处,憯嚬蹙而含悴。神仙岳岳于栋间,玉女窥窗而下视。忽瞟眇以响像,若鬼神之仿佛。

这段文字似乎是对一些建筑构件上的浮雕的描写,所有的形象都和具体的建筑构件结合在一起。在下一段文字中,种种建筑术语不复存在,使我们联想到那些图像是在平整的墙面上铺展开来的:

图画天地,品类群生,杂物奇怪,山神海灵。写载其状,托之丹青,千变万化,事各缪形;随色象类,曲得其情。上纪开辟,遂古之初;五龙比翼,人皇九头;伏羲鳞身,女娲蛇躯。鸿荒朴略,厥状睢盱;焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊,下及三后,淫妃乱主;忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙;恶以诫世,善以示后。[41]

显然,后一段文字仍保留了《天问》从空间到时间的叙事构架。但是,这里说的天与地,是“图画”的“天地”,文字的指向不是一种思想或观念,而是具体的视觉形象。对人物的描写,也从屈原笔下的“女娲有体”发展到“女娲蛇躯”这类具体的表述,所有的画面都“焕炳可观”。之后,作者简单提到了画面的教化功能——“恶以诫世,善以示后”。赋的最后又采取宏观的视角回望整套建筑及其与环境的关联,将灵光殿的意义提升到“瑞我汉室,永不朽兮”的历史高度。

在王延寿的笔下,壁画图像与建筑的关系进一步明确。但是,在赞叹壁画“千变万化,事各缪形;随色象类,曲得其情”的同时,他仍强调壁画内容上的关联。这种状况在我们所举的第三个例子——张彦远的《历代名画记》——中发生了变化。该书卷三之“记两京及外州寺观画壁”一节中记载了大量寺观壁画,我们任意选取长安“慈恩寺”一条,来看他的记述方式:

塔内面东西间,尹琳画。西面菩萨骑师子,东面骑象。

塔下南门尉迟画。西壁千钵文殊,尉迟画。

南北两间及两门,吴画,并自题。

塔北殿前窗间,吴画菩萨。殿内杨庭光画经变,色损。

大殿东轩廊北壁,吴画未了。旧传是吴,细看不是。

大殿东廊从北第一院,郑虔、毕宏、王维等白画。

入院北壁,二神甚妙,失人名。

两廊壁间阎令画。中间及西廊李果奴画行僧。

塔之东南中门外偏,张孝师画地狱变,已剥落。

院内东廊从北第一房间南壁,韦銮画松树。

大佛殿内东壁好画,失人名。

中三门里两面,尹琳画神。

在张彦远的文字中,建筑仍然存在,但是没有对其结构完整的描述,述及西壁,却不提东壁,说到第一间,却不顾第二间,也没有涉及壁画内容之间的关联,上文所见的时空坐标不复存在。张氏似乎在寺院中挑选了一些作品,其选择的依据是画家的名望和作品的水平,正像书名所说的那样,他所选取的是一幅幅“名画”。张彦远的记述在很大程度上忽略了壁画的内容,更没有考虑其宗教意义。这些寺院被转换成一座座展览名家绘画作品的美术馆,所有的壁画就像陈列在展厅中的屏风和卷轴。

我们不能将这种转换简单地理解为一位专门治绘画史的学者独有的方式。这些混迹于车水马龙的大都会中的宗教壁画,之所以能够吸引百姓的目光,并不只是因为它们的宗教价值,而是其日益世俗化的风格,正像寺院内的俗讲,之所以令贩夫走卒趋之若鹜,更主要的是因为其宣讲的方式越来越具有文学魅力。(如当时的慈恩寺,就是长安城中戏场最集中的地方。)吴道子在兴善寺内所绘地狱变相,固然可以有“京都屠沽渔罟之辈,见之而惧罪改业者,往往有之,率皆修善”的教化功能,同时,他画神像时,也像是在演出一场大戏,“长安市肆老幼士庶竞至,观者如堵。其圆光立笔挥扫,势若风旋,人皆谓之神助”,“喧呼之声,惊动坊邑”。这样一堵壁画的感染力主要不在于绘画的题材,而在于画家高超的技法。所以,那些前往寺院看画的人们,往往也带着一双审美的慧眼。

在唐代,从“壁画”到“画”的联系不仅表现于概念上,有时也表现于物质层面上。张彦远记长安兴唐寺西院“又有吴生(道子)、周昉绢画”,薛永年指出:“这种绢画或裱于墙壁,或悬挂于墙壁,因绢幅的门面有一定尺度,制作壁画如不拼接缝合,便需要由数幅组成一铺,唐诗中‘流水盘回山百转,生绡数幅垂中堂’者,即是不贴于壁面而由数幅组成的活动壁画。”唐代寺院中的这类特殊绢本壁画,在形式上可以看作卷轴画与壁画的桥梁。更耐人寻味的是壁画被人们切割收藏的史实:

会昌中多毁折,今亦具载,亦有好事收得画壁在人家者。

会昌五年(845),武宗毁天下寺塔,两京各留三两所,故名画在寺壁者,唯存一二。当时有好事,或揭取陷于屋壁。已前所记者,存之盖寡。先是宰相李德裕镇浙西,创立甘露寺,唯甘露不毁,取管内诸寺画壁,置于寺内……

壁画的宗教价值在武宗灭法的狂飙中被否定,人们切割揭取下来的壁画,脱离了建筑母体,获得了独立的身架,凸现出来的是名家壁画流畅飞动的线条和红深绿浅的色彩。

五

让我们返回图像的世界。

富平朱家道村的壁画实在为我们的想象力提供了太多的空间,这种想象对于美术史的研究来说并非毫无价值。与生硬地从墙上揭取壁画不同,朱家道墓的画工利用自己的画笔,巧妙地将漫无边际的墙壁转化成了似乎可以轻易移动的屏风。彼此独立的屏风给人的视觉印象是,这些题材各异的画作并不单纯是为丧葬需要而准备的一套“壁画”,而是一幅幅标准的“画”。适于这套画作的观看和描述方式,不是屈原式和王延寿式,而是时代与之接近的张彦远式。

与人来人往的寺观不同,这里毕竟是幽暗的地下墓室。死亡是令人恐惧的,不管画工们将这里装点得多么温暖,墓室总是不祥之地,是那些善于咏诗属文的学者们不予注意的地方。在一般情况下,生人无法看到这些画在阴冷的墓葬中的绘画[52]。也许出钱的丧家可以看到这些壁画,但我们很难想象,画工画出那些手捧笔墨的侍者,雇主便会增加他的工钱。我倾向于认为,作者的用意出自对自己身份的认定。命运决定了画工工作的场所局限于墓室之中,但是,这些形式特殊的画作可以提醒画工自己:他不再是一位传统意义上的墓葬壁画匠师,而是可以和那些载入史册的名家们相比肩的画家,因为他的作品不再只是“壁画”,而是“画”,甚至比那些寺观内的壁画更具有“画”的身架,屏风外那些手捧笔墨的人即便是墓主的家奴,此时也已被主人差遣来侍奉这位尊贵的画家。

令人惊异的是,屏风中所见的仙鹤、狮子、牛、山水,大致与唐人对于绘画题材分类的方式相应。如朱景玄在《唐朝名画录》序中提到的四个门类是“人物”、“禽兽”、“山水”和“楼殿屋木”。朱景玄说到程修己,“尤精山水、竹石、花鸟、人物、古贤、功德、异兽等”。

张彦远说:“何必六法俱全(原注:六法解在下篇),但取一技可采。(原注:谓或人物、或屋木、或山水、或鞍马、或鬼神、或花鸟,各有所长。)”[55]该墓室较小,壁画很可能是一人独立完成的。在绘制这样的壁画时,他俨然不只是一位“但取一技可采”的人,而是能够在不同的屏风上将各种题材的作品一挥而就[56]。屏风以外还绘有乐舞、门吏、星空,但那不过是传统的延续和制度的需要,而不是他主要兴趣之所在。他为死者提供的不再只是一个宗教的、功能性的空间,而是一个五彩斑斓的绘画天地。

长期以来,人们习惯于在“墓葬制度”的概念下,利用类型学方法将墓葬壁画进行分类研究,这样便可以从总体上把握古代墓葬壁画发展变化的基本情况,有利于观察和掌握许多具有普遍性的问题。但是,在类型学的研究中,我们很容易将一些具有独特性的东西排除。而美术史研究在关心作品时代风格等共性问题的同时,也要注意研究一些富有个性的作品。几乎所有研究者都注意到朱家道墓壁画所显示出的个性,这种个性是无法在“墓葬制度”的层面进行解释的,它所显示的正是画工在一定范围和程度上所具有的自主性。又如,节愍太子李重俊墓墓道第一过洞东侧小龛的两侧各绘了一位男侍,按照“制度”或传统,这两位男侍应是拱手肃立的姿态,就像其他类似位置常见的形象一样;但是,画工偏偏将北侧的一位画成正匆匆从远处奔跑而来的样子。在李宪墓墓道北壁上绘门楼,大概也是“制度”的规定,但画工却在门楼东开间竹帘后画出一位躬身向下眺望的书生的侧影。如果忽略掉这类细节,这些壁画与流水线上批量生产出的盆子罐子又有多大的区别?

图17 陕西旬邑百子村东汉墓后室西壁壁画

图17 陕西旬邑百子村东汉墓后室西壁壁画

(Susanne Greiff, Yin Shenping: Das Grab des Bin Wang: Wandmalereien der Östlichen Han- zeit in China, abb. 28)

图18 陕西旬邑百子村东汉墓后室西壁壁画中的“画师工”

图18 陕西旬邑百子村东汉墓后室西壁壁画中的“画师工”

(采自徐光冀主编:《中国出土壁画全集》第6卷,北京:科学出版社,2012年,第125页,图118)

朱家道墓壁画的作者似乎有一种愿望,他试图在壁画中突出自己的价值。这种身份的自我认定是与以往不同的,与之形成鲜明对比的是陕西旬邑县百子村东汉墓的例子。该墓后室两侧壁上描绘了墓主夫妇接受属下拜谒的场面,画工夫妇也出现在那些属吏的行列中(图17)。这是目前见到的中国最早的“自画像”。这位画工谦卑之至,并没有写上自己的名字,而只写了“画师工”三字(图18),他在整套壁画中只是一个小小的配角。如果没有题记,我们无法将他与其他的形象区分开来。

即使如此,我们也不能认为汉代的画工们完全是在从事一种被动的、不具有创造力的工作,否则,我们就无法解释为什么同样的题材,在汉代被表现得风格各异。实际上,汉代画工在考虑到壁画的宗教和礼仪功能以外,也致力于绘画语言的探索。在汉代壁画的研究中,我们要特别注意中国早期的绘画语言是如何在这个时代进行试验并日益丰富的。

图19 陕西西安理工大学基建工地汉墓东壁射猎图局部之一(采自国家文物局:《2004中国重要考古发现》,第109

图19 陕西西安理工大学基建工地汉墓东壁射猎图局部之一(采自国家文物局:《2004中国重要考古发现》,第109

图20 陕西西安理工大学基建工地汉墓东壁射猎图局部之二(采自国家文物局:《2004中国重要考古发现》第109页

图20 陕西西安理工大学基建工地汉墓东壁射猎图局部之二(采自国家文物局:《2004中国重要考古发现》第109页

陕西西安理工大学基建工地汉墓东壁有一幅射猎图,在墓葬特殊的环境下,两千年后,画像底稿的一些线条隐约显现了出来,仔细观察可以看到,在底稿中,有的马前腿本来是向后收起的,但在定稿时,画者又将前腿改为平行前伸的样子,这样一来,马儿的动势更加强烈(图19、20)。

这样的修改,不会对主题以及所表达的观念有任何影响。那么,画工为什么要费心劳神地对这些马腿进行修改呢?答案很可能是,这位画工并不只是在被动地工作,他面壁而立,端详,沉思,推敲,不为这些绘画在丧葬礼仪中的功用,不为雇主的工钱,只是为了把这些奔跑的马儿画得更好。这时候,他就不再是一位仅仅为稻粱谋的普通工匠,而是一位富有自觉意识的艺术家了。也正因为如此,我们才可以将这些作品写入一部中国绘画史。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0004

- 0000