陈淳:旧石器考古学的新进展

一、前言

旧石器时代考古学在20世纪取得了长足的进步,它已经从最初19世纪“标准化石”一样的断代工具,发展到20世纪上半叶分辨人类群体的文化类型,最后在20世纪下半叶进入全方位的人类行为解读。凭借各种研究方法的完善和测试技术的借鉴和引入,打制石器已经不再是那种单调的石核、石片以及器物分类,或硬锤、软锤以及压制技术发展的探讨,或手斧和砾石砍砸器传统以及石器大小传统的论证,它已经可以分析史前人类技术、经济、贸易、社会、认知和意识形态的诸多领域,为我们了解古人类的演化和文化发展提供了全新的视野。

在联合国教科文组织编辑出版的《当代学术通观——社会科学和人文科学研究的主要趋势》(Main Trends of Research in the Social and Human Sciences)一书的“考古学和史前学”章节中,法国学者西·德·拉埃对世界史前考古学的研究和发掘技术做了很好的回顾。他说,考古学被越来越多地用于解决明确提出的问题,在这种情况下,首要任务是要系统地搜集尽可能多的有助于问题解决的材料。发掘仅仅局限于使埋藏在地下的考古遗迹重见天日、搜集艺术品和具有审美价值的、珍贵的“博物馆文物”的时代已经过去。我们看到,为什么发掘工作在不久前往往不过是民工挖土的活儿,而现在,就其所需要的细致和精密而言,简直可与外科医生的技术媲美。

拉埃认为,只有当不同学科的合作达到了可以说是高度综合的程度,才算进入真正的跨学科阶段。因此,他赞同法国学界的看法,认为“史前史”是非常狭隘含义的研究,应当采用博尔德提出的“更新世学”(pleistocenology)的概念,因为它准确包括了考古学、第四纪地质学、古生物学(包括古人类学和古生态学)高度综合的特点。他引用了博尔德写给他的信里的一段话来阐述这个观点:“包括我们自己的学科在内,没有哪一门学科是‘辅助’性的,所有学科都是相互辅助的。我们认为,外行的‘咨询’专家是不能胜任的。在某种程度上是我所提及的三个主要学科的专家,即考古学、地质学和人类学,同时通过训练能相互熟悉其他学科的问题,并且习惯进行长期协作。我认为,这是一个研究‘整体’,而不是研究专业的划分,这是首要的问题。”

本文试图对20世纪最后10年里旧石器时代考古学做一约略的回顾,其中包括了中国学者的努力。根据这一回顾我们可以了解当今国际学术发展的现状和趋势,发现差距,以便努力赶上国际先进水平。

二、原料分析

在考古遗址中发现的石料含有指示它们产地和交换的丰富信息。长期以来,原料的产地分析基本上是一种目测方法。最近发现,燧石在紫外线下发出的荧光可以显示一种性状将不同的燧石种类区分开来。虽然目测分辨石料的方法有所改善,但是仍不很可靠。Moholy-Nagy等人的研究显示,他们从中美洲蒂卡尔遗址采集了29件石器和1件未知的石块,先用目测,然后采用紫外线荧光,发现一半的目测结果有误。

将遗址与原料产地关系的比较,可以提供一种视野来了解区域劳力相对于其拥有的技术所采用的策略。比如,对外来原料的利用率要高于本地的原料。对北美西部的分析发现,不同的原料被用来生产不同的工具。比如,俄勒冈州山地的一处遗址里,正规的工具用从低地运到高地的石料如燧石和黑曜石生产,而本地产的安山岩只是一种补充原料,用来生产粗制的两面器和权宜性工具。在北美另一处地点,外来的原料主要用来生产正规工具,而本地原料被用来生产权宜性工具,外来原料有时还被用两极法最大限度地利用殆尽。

过去十几年里我国旧石器考古也开始关注原料分析。比如,王建等在对丁村遗址群的研究中强调,汾河地堑有良好的角页岩和石英岩,可以生产大型的石器,而周口店地区主要为裂隙发育的燧石和脉石英,所以石器就很小。卫奇在对泥河湾半山遗址的发掘中就关注石料对技术和石工业特点的影响,注意到石核大小和剥片受石料原型的影响很大。陈淳呼吁在石器分析中将石料质地和技术、可获性、器物的大小和精致性综合考虑,避免从文化传统单一角度来解释文化现象。1998年,陈淳和沈辰等在对小长梁遗址的发掘中采用实验来分析石料,认为小长梁石工业以小型制品为主是由于石料裂隙发育所致。裴树文等分析了东谷坨的石料,探讨了泥河湾直立人获取石料的三种途径。高星从周口店第15地点的原料分析中发现,石英的比例高达952%。这种高含量和低质量的原料利用,制约了第15地点的石器技术和文化面貌。杜水生通过对泥河湾盆地旧石器时代中晚期遗址中原料采集和利用策略的分析发现,旧石器时代晚期早段之前,除了少量优质石料来自10千米之外的地方,古人类主要采取就近采集和利用石料的办法。但是自旧石器时代晚期晚段开始,古人类选料的策略发生了变化,对优质石料开始做精心的选择和追求,优质石料的运输远达10千米以上。王益人对周口店第1地点和第15地点石料的分析后认为,环境因素是北京人遗址原料选择和技术变革的直接因素。

三、打制技术

技术是指制造石器的各种方法,包括对操作和打片的策略和顺序,打片的工具以及对于原料和操作力度的分析。

1.技术与类型

在技术类型领域,20世纪60年代和70年代博尔德(FBordes)和宾福德夫妇(Land SBinford)有关莫斯特文化的争论至今仍有影响。早在1968年,博尔德根据法国莫斯特文化中不同器物的分布频率,分辨出四类莫斯特文化传统,认为这四种不同的传统代表了四批相对独立的民族群体。而宾福德对此提出不同的看法,认为这些不同类型组合的差异代表了人类不同的活动方式而非传统和人类群体的不同。

范皮尔(van Peer)对北非的研究发现,石工业的特点很可能代表不同的群体。其中一种当地沿尼罗河生存的人群发展到该地区旧石器时代晚期的居民。与这批群体同时,有一批适应于沙漠多样环境的努比亚人群拥有一种相当复杂的不同文化特征。然而对于许多研究旧大陆的美国学者来说,并不赞同博尔德的解释。他们认为,尽管莫斯特文化中存在不同的文化组合,但是这些组合中的差异是由技术和功能而非形制所造成的。比如,弗里曼(LGFreeman)说:“就我所知,从民族学记录而言没有哪个社会文化群体会以生产不同百分比的石器工具来把自己和相邻的其他群体区分开来。”迪布尔(HLDibble)等以对法国南部几处旧石器时代中期组合的分析,支持这一观点。他们的研究显示,莫斯特不同群体之间的差别以一系列不同特点所表现,这些差别表现为一种渐变而非绝对的方式。

高星对周口店第15地点石器技术的研究发现,虽然脉石英占的比重很大,但是石核剥片已经主要采用锤击法,砸击技术退居次要地位,表明古人类已经能够用锤击法熟练加工脉石英这种劣质石料,并根据原料不同形状采取不同方式生产石片和加工石器。而对第15地点石器类型的分析表明,刮削器的形态变异取决于石料的原始形态,而非代表功能的不同。

2.废片分析

1985年,由沙利文(APSullivan)和罗森(KCRozen)提出的分析系统给该研究领域带来了一场风暴,他们建立了废片特征的鉴定标准,并提出了从不同废片特征来分辨人类生产活动的特点,如是进行初级剥片还是工具修整,他们对废片特征的区分为学界所重视。后来有些学者进一步用实验来检验他们的废片分析模式,如普伦蒂斯(JTPrentiss)进行了一系列的实验,用硬锤和软锤打片,然后用沙利文和罗森的废片标准进行区分,发现这一标准十分有效,可以得到非常一致的结果。然而,阿米克(DSAmick)等用石核和两面器生产的实验方法来了解石料种类对破碎方式的影响。他们发现,玄武岩和石英岩的破碎特点有着非常大的区别。因此他们认为,破碎的形态与石料的关系要大于其他的因素,因此认为,沙利文和罗森的分析方法并不实用。

根据假设,二次废弃地点或垃圾堆积要比剥片和生产地点含有更多的碎屑块。于是,希兰(DMHealan)运用因子分析将生产区和垃圾区区分开来。他发现墨西哥图拉(Tula)遗址的石器生产区位于房屋和垃圾坑之间,而不在房屋里。

陈淳和沈辰等在对小长梁石工业的分析中应用了沙利文和罗森的模式来分析出土的废片,显示比例非常高的碎屑块和比例非常低的完整石片,进一步验证了劣质石料对打片结果和石工业性质的重大制约。

3.拼合研究

拼合研究主要是一种分析打片程序和人类生产活动方式的方法,现在被用来提炼遗址中各种人类行为和遗址利用的信息。比如,在巴黎南部平斯文遗址的晚更新世营地中,不同家居群体(household group)之间的关系被通过石片拼合有效建立起来。诸如石片、骨骼和粗糙的石头的拼合关系不但发现在主要的器物集中地,而且发现在不同的器物集中地之间,构成了不同地点同时性和一种群体生活方式的证据。学者发现,该遗址剥片有两种方式,大的石料用来生产大型和规整的石叶,而质地较差的小石核被用来生产权宜型工具。

拼合的另一项研究是针对分辨工具是再生修理还是精致加工。科纳德(NJConard)等对一处旧石器时代中期的居住点进行石制品的拼合分析发现,支持工具再生修理和反复利用的事实。表明古人类有预先设想的考虑,由此对肯尼亚库彼福拉遗址早期人科动物地点的考量,也存在事前设想的行为存在。

我国拼合研究首先是在泥河湾尝试的。1990年,中美学者对东谷坨石制品进行石料质地和打制技术的观察中,首先进行了拼合研究尝试,有23件标本组成11个拼合组,其中有2件石片可以和一件石核拼合。谢飞等对岑家湾1986年出土的897件石制品进行拼合实验,发现其中有131件可以拼接,拼合率达146%,表明遗址为原地埋藏。1994年,岑家湾1986年和1992年出土的石制品被放在一起拼合,在1383件石制品中有三分之一可以拼合,拼合率为334% 1990年飞梁遗址的发掘也采用了拼合研究,共有9个拼合组,拼合率达176%,为该遗址的埋藏环境和人类行为方式提供了重要依据。

李超荣等对北京王府井东方广场出土的骨制品进行的拼合研究,他们从上文化层出土的20件和下文化层出土的245件骨骼中发现,有79件骨制品和骨骼可以拼合成33组,45件上有人类砍砸、切割和刻划的痕迹,丰富了我们对古人类行为的了解。

4.打片方法

砸击法在中国猿人遗址中被用来处理脉石英,是用得很多的一种打片方法,由于中国境内好的石料不多,因此在各地都可以发现许多用砸击法打制石片的史前工业。于是,有些学者把砸击法看作是联系我国旧石器文化的纽带。现在我们知道,这是一种非常粗糙的剥片方法,除非它和原料的可获性一起考虑,否则不值得一提。因为连黑猩猩都会用石头砸击核桃,人类用这种简单方法来处理很小的石核无须专门的经验授受和传统的继承。总的来说,没有人会正规采取这种石片生产方法,除非他想把石料利用殆尽。当然还有石料质地的因素,这使得利用两极法的石工业表现出一种技术退化的外貌。

丁村遗址自1954年发现以来,碰砧法被许多国内学者所热烈讨论并从事了初步的实验。但是进行系统和有控制实验来研究碰砧石片特点是从20世纪90年代开始的,主要有李莉、沈辰、王社江和王益人等。李莉对碰砧法做了实验,认为碰砧和锤击法产生的石片区别不是很大,用同一类石料打片难以区分两种技术的产品。沈辰和王社江的实验结果认为,过去所说的碰砧石片破裂特征不能有效将碰砧石片和锤击石片区分开来。1991年经过一个月有设计的打片实验之后,王益人在总结了前人研究的基础上否定了丁村遗址主要采用碰砧技术的传统看法,认为那些被认为用碰砧法打制的石片完全可能用锤击法生产,丁村石制品中没有发现明确的碰砧石核。

5.操作链分析

在旧石器研究领域,自20世纪60年代以来,考古学界对类型学方法的局限性有了充分的认识,导致了旧石器考古学研究范例的重大变革,这就是chaine operatoire概念的流行。杰利内克(AJJelinek)称赞这一概念是“旧石器时代最具开创性和最重要的新研究,它为石工业研究指出了崭新的方向,并应当作为无数探索的起点”。克拉克·豪厄尔也对这一进展做了高度评价:“以chaine operatoire概念所表述的石制品生产过程,分辨打片的程序和分析器物精致加工、废弃和使用,现已成为研究的重心和关注的焦点。”

Chaine operatoire或“操作链”概念最早于1968年被法国考古学家所采用,但是一直到80年代才开始流行。该概念表述为:根据预先存在的考虑,通过大脑运作的连续过程和技术的表现来满足某种需求。“操作链”概念为我们提供了一种方法论来从石制品技术的动态角度分析每个环节,包括原料的采办、剥片的程序、使用维修和废弃的全过程。与类型学的静态观察不同,它为我们提供了一种人类行为的动态视野,通过石制品生产和使用的相互关系来了解一类石工业的生命史。

在对小长梁石工业的分析中,陈淳和沈辰等应用了“操作链”概念来对生产流程进行分析,认为小长梁直立人加工技术处于很低的决策层次,行为简单,不存在将各个打片环节严格衔接来达到预定目的的决策过程。

四、类型分析

长期以来,类型学在考古学中占有重要的地位,它被用来确定时代和分辨群体关系,建立考古学文化和旧石器工业。但是现在类型学分析已经从静态的分类转向动态的人类行为的重建,比如,美国考古学家迪布尔认为,一个遗址中发现的各种石制品其实是不同生产和使用阶段的废弃物,是器物生命史不同阶段的产物。于是,石器被看作是一个史前文化系统动态的一部分而非静态的一个个不同的类型。我们所发现的器物常常是较大工具种类的一部分,它们的形态和刃缘在它们使用的寿命中常常被修锐和加工。这样的改造会改变工具的最终形态,并改变了它们的考古学分类标准。目前的热烈讨论是,这一对工具形态变化的认识是否使得我们目前采用的分类体系不再有效,或是这样的形态变化微不足道,我们的类型学仍然还是有用的。

迪布尔认为一些刮削器的类型不是界限明确的不同类型,而是不断修整过程中的连续形变。另有人认为,刮削器类型在很大程度上是由荒坯决定的,因此荒坯的形态决定了不同类型的式样。另一些研究也支持这一看法,认为是非规范性的因素,诸如使用的程度、不同的工具使用频率、以及经济性的行为是影响旧石器时代中期组合类型变异的主要因素。比如,库恩(SLKuhn)就指出,在意大利的Grotta di Sant'Agostino遗址中,没有证据支持直刃尖状器转变成聚刃尖状器的事实。他同意,石器的整体式样取决于荒坯的形状,但是认为荒坯的形状取决于石核剥片的技术,而不是修理的结果。

同样,戈登(DGordon)观察了从以色列发掘出来的一个组合以检验某些类型,特别是莫斯特尖状器所显示的连续形变。他发现,尽管这些尖状器有可能显示了与刮削器修整后变成聚刃刮削器相似的轨迹,但是这些尖状器的修整强度似乎不够,因此莫斯特尖状器应当是一种独立的类型。

在不同工具类型和人类行为之间的关系上,民族考古学的观察提供了许多有意义的认识。比如,格里弗斯(RDGreaves)研究了委内瑞拉西南部Pume人的狩猎装备,得出了惊人的结论。在分析了个人20次外出狩猎时携带的个人工具套所从事的活动后,他发现上路时所带工具的数量与所要走路程长短没有关系。更令人惊奇的是,在不同活动中次数用得最多的工具是弓,它被用来挖掘、捅、戳刺等,其次是箭镞。类似于小刀和大砍刀这些西方工业社会里的人看来是多用途的工具,在Pume人中是一种专用工具。

埃里斯(CEllis)的民族学调查发现没有证据支持不同的石制尖状器被用来狩猎特定的猎物。装上石制的矛头专门是被用来猎取大型动物的。较小的动物一般采用投掷棍棒、投石索、陷阱和圈套等。此外,石箭镞被广泛用来打仗,因为石头的脆性,使得在射中目标后会断裂,造成更大的伤害。以上这些发现对于解释考古发现中的石器功能有很大的启发性,因为它们显示了文化的种种不同方面,迫使我们不断检视自己的常识性判断和偏见。

长期以来学者们没有注意到史前和现代土著常常利用木头、骨头和鹿角来制作箭镞。现在有些学者开始关注这些不同原料制作的箭镞的差异。在比较了石质和鹿角制作的箭镞射入死亡的山羊和奶牛的实验之后,克内克特(HKnecht)用电脑进行分析,发现鹿角的箭镞要比石质箭镞的柔韧性高30%,因此更为坚韧,射杀时能够深入到长骨之中而不会断裂。波金斯(JTPokines)也报道了相同的结果,指出鹿角的箭镞要比石头的箭镞更耐用,寿命更长。另一方面,石头的箭镞要比鹿角的箭镞可以破坏更多的肌肉纤维,因此要比后者更加致命。

目前考古学分析已经不大像过去那样单单根据表面的类型学分析来推断一些石器的功能,这一反思导致对一些地区类型做新的检视,并对制造和使用这些工具的人有了更深入的了解。比如,有学者对雕刻器各种技术变量以及显微观察,认为这些雕刻器是多用途的器物,它有时是一种灵活和权宜使用的工具,两侧加工的石叶是为了装柄用做箭头。因此,考古学家不应该将它们看作是一种雕刻工具,而可以将它们看作是根据特定加工方式来定义的一类器物。

同样,刮削器的研究也侧重它们的功能分析。比如,北美历史时期Chickasaw部落使用的圆头刮削器用来加工与英国人进行贸易的野牛皮革;另一类发现在中石器时代的微型刮削器,普遍沾有赤铁矿的痕迹,微痕分析发现这种刮削器用来加工染过色的干皮革。然而对奥地利新石器时代一处聚落中的刮削器的分析表明,这类工具根本不用于加工皮革,而是加工木头。

在中国旧石器考古研究中,类型学一直被作为衡量文化关系和建立文化传统的尺度。在过去十几年中,我国学者已经认识到这种单维思维方式和分析方法的缺陷,开始从石料、人类行为、埋藏环境等方面来考虑复杂因素的作用。比如,北京人和丁村遗址的石器一直被认为是两类不同文化传统的代表,这是因为我国学者一度认为,石器的大小和打制方法是人类世代传承的,而没有意识到石器的类型和尺寸可能和多种因素有关。王建等就提出,北京人遗址和桑干河以及丁村遗址群文化遗存之间的可比性很差,这是因为三地原料存在很大的差异并决定了石制品的不同。对于我国有学者根据主观建立的类型学标准,将丁村54:100地点的石制品归入了以周口店第1地点为代表的“中国北方旧石器时代工业”或“小石器”文化传统,王益人认为是缺乏科学依据的。他认为,造成丁村不同地点石制品大小有异的原因是河流搬运和分选的结果,并非是两种不同文化传统的人群在汾河流域生存。他进而对贾兰坡著名的华北两大旧石器传统的划分提出了意见,认为石制品大小并不一定为人类刻意造就,而是人类受制于自然环境的结果。除了人类文化传统和行为方式之外,我们还应当从遗址形成过程和埋藏学角度来进行多元分析。

五、功能分析

1.微痕分析

经过20世纪70年代和80年代的争论,学界基本达成共识,即高倍法和低倍法是互补的而非对立的。

目前的微痕分析中,分辨把握和装柄痕迹进展仍然很慢,在进行装柄刮削器的实验后发现后,无法定义特殊的装柄痕迹,如果工具用树脂和蜡固定的话,几乎就没有痕迹。另外一些研究者报道了装柄磨损可能由不同装柄方式或石料的原因所致。他们进行了一系列的盲测实验来确定将工作磨损和装柄磨损特征区别开来的能力。他们声称,装柄磨损常常会和加工软材料的磨损相混淆,而手握磨损像是屠宰的痕迹。如果这类痕迹能够被区分出来,那将是非常有用的。比如,奥代尔(GHOdell)在观察了美国中西部史前期7500年中把握痕迹的发展发现,装柄痕迹呈现随时间增加的趋势,而手握的痕迹呈减少趋势。装柄痕迹的增加暗示与人类移动策略的变化和日益定居有关,因为装柄代表了试图制造更为有效的工具并不易断裂。

我国一些学者在20世纪80年代介绍了微痕分析方法,并对石制品做显微观察。但是系统进行实验分析要到90年代。如侯亚梅对周口店第1地点和马鞍山遗址石制品的微痕分析;黄蕴平对山东沂源上崖洞石制品的微痕分析;夏竞峰对实验刮削器的微痕观察等。沈辰和陈淳系统介绍了微痕分析低倍法的方法论,并对小长梁石制品进行了微痕分析,发现这些石制品都为没有二次加工的石片,主要为加工肉类和少量植物的痕迹。

2.残渍分析

当石器被用来屠宰动物时,这类工具上就会留下动物的血渍。洛伊(TLoy)首次于20世纪80年代中期对血渍进行了分析,借助于医学实验室的帮助,他采用不同的技术来分辨这些血渍的物种。最近,洛伊从不列颠哥伦比亚路边冲出来的几件箭镞上发现了野牛的毛发,尽管野牛早就不在这个地区栖息了。而对野牛血渍的AMS年代测定,结果为2180±160BP。采用同样的方法,洛伊在土耳其一处新石器时代遗址的一座大型石砌祭坛上发现了人和牛的血渍。他还从阿拉斯加的开槽尖状器上发现了几种哺乳动物包括猛犸的血渍。洛伊的血渍分析近来也受到越来越大的质疑,因为人们发现有些分析结果与其他分析不合。比如,在安大略省发现了牛类的血渍,但是在那里没有发现过史前的野牛骨骸。在俄勒冈也发现有血渍分析与考古记录不合的地方。

另外一个问题是,不同的测试方法会得出不同的结果。一些学者用现代动物做盲测来检验不同的测试方法,发现对一些考古标本鉴定的三种特定技术存在明显不同结果和缺乏可比性。另外令人感到困惑的是血渍分析的结果与微痕分析结果的不合。一个案例是对弗吉尼亚北部四处遗址出土的100件工具的分析。有20件检测出有肯定的血渍,而16件有微痕,但是研究人员无法将两者的结果加以对比,只有4件工具显示两种测试技术结果的吻合,这个比例过低。这些工具上保留了很少的使用痕迹,可能由于它们是权宜型工具或者埋藏后的化学变化。

英国的卡塔尼奥(CCattaneo)等将沾有血渍以及没有血渍的工具与人骨和动物骨骼一起埋入窖穴。一些石器被用来加工肉类和骨骼,但是每件仅使用2分钟。还有一些工具被沾上血渍保留在实验室里。之后,他们用一种比较敏感的测试方法来对两种保存状态的标本进行分析,发现对实验室里保存的标本测试获得了很好的结果,但是对埋藏在窖穴里的标本测试的结果很不理想。在一件埋藏了一年的刮削器上无误地分辨出白蛋白,但是其他同时埋入的工具上的检测结果却呈否定结果,表明在这种条件下血渍的残存很不稳定。

为此,有学者认为石器残渍分析仍然存在很大的问题,它类似于微痕分析10年前的状态,呼吁在这一领域采取更多的盲测实验。

3.植物

石器上的残留物还有各种植物的残渍,如淀粉颗粒、树脂和硅酸体。石器上的淀粉颗粒的分辨有一个重要前提,就是确定它是工具使用的残留物还是沉积过程中黏附上去的。富拉格(RFullagar)等观察了三件粘有淀粉的石杵,发现工具上黏附的淀粉在密度和颗粒上都大于周围沉积物中的淀粉,因此,工具上的淀粉不大可能是在沉积过程中的污染。

索博利克(KDSobolik)观察了从德克萨斯Hinds Cave中古代期中晚段层位中发现的55件燧石片、刮削器和其他工具,发现这些工具上除了植物纤维和动物毛发之外,最多的是植物硅酸体,分辨出来的植物有龙舌兰、丝兰属植物和草类。在植物残渍和微痕之间没有发现相应的关系,工具没有特殊使用的证据,显然被用作多种用途。但是在澳洲,基尔霍弗(LKealhofer)等对一些工具进行了试验性的分析来比较微痕和硅酸体。两项技术结果的吻合程度非常高,被认为能够互相补充来解决相同的问题。

与血渍相比,植物残渍如硅酸体、淀粉颗粒和纤维可以直接观察分析,而血渍需要依靠医学的生化分析来进行分辨。如果植物的痕迹可以分辨,一般可以做到分辨到种和属的层次。目前,植物残渍不同保存机制的研究仍然不够。

4.古DNA

石器上的古DNA也存在同样的问题。虽然哈迪(BLHardy)等从法国莫斯特文化中的基纳型刮削器上发现并提炼出了DNA,但是它只是非常小的片段。从现代实验的结果所知,DNA在动物死亡后降解很快,因此虽然从石器上和沉积物里发现古DNA十分令人鼓舞,但是目前研究刚刚开始发现问题的复杂性。

六、人类行为

1.移动策略

20世纪70年代,宾福德提出了著名的狩猎采集者两种觅食移动模式,即“栖居移动”(residential mobility)和“后勤移动”(logistic mobility)。前者是将人口移向资源,后者是指将资源移向人口。这一模式对于考古学家如何来看待史前群体的季节性移动方式产生了巨大的影响。但是,这一模式也受到了批评,认为将狩猎采集者的移动策略分为两种形态过于简单,其实大部分的群体是一种两种方式的混合。有人指出,一个群体某一年的移动策略和次年都会不同。

尽管存在缺点,但是这一模式仍然是构建考古学材料的有效框架。肖特(MJShott)改善了这一模式,将栖居移动进一步分为频繁和大规模移动,并认为石器技术的多样性和频繁移动更加密切。库恩(SLKuhn)描述了一种“移动工具套”,这类工具套相对于携带重量来说是最有效的装备,根据这一设想,高度流动的群体倾向于携带几种小型的工具,而不是相等重量的大型工具。但是,莫洛(TAMorrow)批评了这一模式,认为这一模式在某些情况下对于后勤移动来说并不有效。在任何一种情况下,与不同技术策略相关的移动很可能有不止一种的解决方案,最终的选择取决于最终功效的历史轨迹。

陈淳从文化生态学的角度研究了东亚和北美细石叶的分布机制,由于这种技术分布在环境差异很大的环境里,加上细石叶技术的复杂性和生产难度,它们体现了一种流动性很大的生存方式。生活在可食植物资源稀少的环境里,使掌握了这种技术的史前狩猎群在严酷的环境里频繁转移狩猎区来获得足够的食物,导致这类遗存从东亚到北美的广泛分布。

2.生存策略

我们对于远古人类的生存策略知之甚少。对于旧石器时代中期的古人类来说,我们也不清楚他们是靠狩猎还是靠从肉食动物口中夺取肉食的尸食策略。大部分这方面的研究主要集中在对遗址中动物残骸的分析,如尸食一般存在大量的头骨部分、较少的肢骨和相对来说残缺的动物组合。

对莫斯特遗址中的石器分析与动物群的指示十分吻合。尸食的石器组合显示为勒瓦娄哇盘状石核技术,强化的工具修理,很少的大型石片,强化的石核利用率,高比率的非本地原料。狩猎的石器组合表现为更为有效的平行剥片石核、较小较窄的石片,每件石核上生产的石片相对较多,工具修理较少,以当地石料为主。这说明,尸食的生存策略移动更为频繁,领地范围大,拥有携带移动的工具套。狩猎群在大本营分配食物,将动物带回营地,移动较少,工具加工更为有效。

刘德银和王幼平对湖北荆州鸡公山遗址的发掘,于下文化层揭露出近500平方米的生活面,布满砾石、石核、石片和各类石器,并发现了密集砾石组成的石圈,中间是空白区,这些石圈和空白区可能与人类的栖居活动有关。房迎山等报道了安徽省毛竹山一处中更新世遗址里由砾石垒砌的半圆形遗迹。1997年对这一半圆遗迹所做的发掘,发现该遗迹由近1100块砾石构成,被认为是刻意建造的掩体或一处活动区,该地点还发现了154件石制品。这些对原生居住面完整揭露和研究,为中国古人类行为研究开辟了令人鼓舞的前景。

中美联合调查的贵州高原盘县大洞遗址,是我国南方地区旧石器考古埋藏学和多学科研究的一个成功案例。谢泼兹(LASchepartz)等(2003)的研究文章指出,从这一巨大中更新世洞穴中出土的大量动物化石曾被古人类、食肉类和啮齿类的活动所改造。由于大部分的物种不是穴居动物。作者认为,考虑到洞穴里发现的石料质地很差,洞中大量存在的牙齿很可能是被古人类作为工具原料而携入洞中的。

3.精致加工

在许多遗址里,有些石制品被做了修理,而另一些则没有,这是为什么?长期以来,人们推测我们远古祖先可能仅保留经过修理的工具,而未加修理的就是废弃物。现在,对石制品的观察改变了这种看法,修理的原因是根据各种不同情况和策略而定,而许多不加修理的石片经常被用来作为工具使用。所以,目前的精致加工更多的是关注修理的程度,如修锐、成型加工或把握舒适修正等。

宾福德创造了curation这个术语,由于如此流行,因此许多反思也随之而来。肖特认为该术语应该是表述工具的使用程度。换言之,应该是工具开始使用后的潜在利用率和废弃数量之间的关系。他认为,该术语应用范围只对个别的工具,而不应是整个石工业。

克洛斯(AEClose)应用精致加工的概念来研究工具从一个地点运到另一个地点的机制。在非洲撒哈拉地区的史前居民明显携带石片和石核从一个地点绕行到另一个地点,他们反复利用并储存这些工具为了未来之用。在德国旧石器时代中期的一个遗址也有这种现象,石器并不在遗址里加工,而是加工好了从别处拿来的,在遗址里进行的是再生加工和维修,因此这个遗址是一处工具再加工的地点。

4.文化复杂化

长期以来打制石器的研究总是和文化发展的原始阶段相连。但是,最近我们发现石器研究开始转向文化复杂化的方向,以及它们如何会被金属工具所取代。社会复杂化的一个标志是手工业的专门化。

打制石器生产的专门化出现在新石器/铜石并用时代的西班牙El Malagon的一处聚落中。聚落中的先民专门生产小石叶,并显然用它们来交换其他所需的日用品。对较晚阶段的8处窝棚的调查,发现石器生产之间存在差异,表明基本的生产小组是家庭单位。拉莫斯-米兰(ARamos-Millan)认为,专业化和政治控制随着时间而加强,反映在大量的本地和外来的开采石料上。专业的石器生产看来也出现在奥地利新石器时代末,一些高规格的墓葬里用非常长的石叶作为陪葬品。

在加州沿海的查尼尔(Channel)岛上,Chumashi人和他们的祖先用贝珠生产来交换他们的日用品,虽然贸易的性质仍不清楚,但是看来这种贸易由内陆很高级别的人士所控制,并由周边一些专门人士参与货物分配。

史前社会晚期随着社会复杂化进程的加速,一个重要现象就是贸易和交换关系的出现。然而,长途贸易很难从直线的交换,或从获取一种资源、贸易品或一般狩猎采集者季节性巡回来分辨。就石器原料而言,阐释需要对一个地区原料产地详细的了解。

史前石制品贸易中一种重要的对象是黑曜石,它在美洲和欧洲都非常流行。在美国西南部、高原地区和不列颠哥伦比亚,黑曜石构成了贸易系统最常见的物品。一些制成品的贸易也非常广泛。在美国东北部,尾部凹缺的箭镞的贸易网形成于伍德兰中期。在大洋洲的几个岛屿上没有燧石和黑曜石,它们是在陶器阶段早期从几百公里远的地方运来的。

火成岩和变质岩是西欧新石器时代贸易的重要原料,因为用它们制作的斧子、凿子等是重要的生产工具。考古学家发现,这些原料和工具由东向西跨越阿尔卑斯山进行长途贸易。在上埃及的前王朝时期,一些火山岩生产的磨光石器在石料产地生产,然后运输到150千米以外的地方,表明该时期存在长途的贸易和交流。

和手工业专门化的一个问题是这些手工业的结构,工具的生产和传播是否是受一个中央政体或社会阶级控制的,还是处于家庭或血缘村落层次上的小型作坊生产。

波普(MPope)等比较了美索不达米亚乌鲁克土墩和两个前王朝初期阶段两处土墩出土的石器,发现所有的遗址出土的都是预制成型的石核,当地的工匠将这些石核制成石叶和其他工具。因此,他们认为,石器并非家庭而是聚落层次上的生产和消费。

最近,考古学家对北美史前群体的石器研究也发现了可能的社会政治控制。比如,贝曼(JMBayman)注意到在美国西南部的Marana Hohokam社群里,黑曜石的生产和消费集中在一处大型的平顶土墩上,而遗址附近其他的土墩上几乎没有黑曜石,这个证据表明黑曜石的集中生产和分配,暗示存在集中的再分配机制,和形成中的贵族阶层。同样,加州沿海岛屿上的贝珠生产,生产地点分布在周围的一些小岛上,而一处主要的大岛没有加工生产的地点,说明这很可能是一处首领聚居的中心控制着周边岛屿的生产和贸易。

然而,总的来说新大陆考古中没有很明显的证据表明石制品的生产存在社会政治的控制,即使是在玛雅帝国的一些中心,如蒂卡尔和亚希哈(Yaxha),那里没有大型的燧石加工场,说明石器生产并没有集中的控制。

5.工具的取代

石器工具被金属工具的取代也是研究的一个方面,比较成功的案例是罗森(SARosen)对近东铜石并用时代经历了3000年的工具取代的轨迹的研究,开始消失的是箭镞,然后依次是雕刻器、石斧、石钻,最后是镰刀上的石叶。在这一过程中贸易通道的建立对于铜器的普及起了重要作用,由于代价相对低廉和原来比较完善的专门化生产,使得镰刀的石叶生产坚持到最后才被价格更为低廉的铁镰刀所取代。在北美的大盆地,金属刀很快取代了石刀,但是石制的刮削器和碾磨工具仍然被使用了很长的时间,因为金属工具的功能并不比这些石器来得优越。同样,在澳洲的西北部,日常用具如凿、刀和矛头迅速被金属所取代,但是一些标志地位的石器如用做礼品的大型尖状器仍被生产用于交换。

6.象征与祭祀

近年来有关非实用性目的的石器使用得到了越来越多的关注,这是因为后过程考古学思潮探究技术背后的社会思考。澳洲土著的实践就得到了很大的关注,因为许多部落是从一种神话的方式来看待石头的。与石头和石矿相关的神话,使得石器也具有某种社会和宗教的价值。这个问题由佩顿(RPaton)的研究很好的提了出来,他对澳洲北部一种石英岩石叶的研究中发现,这类石叶是生产出来用于贸易的,而它的使用也和严格规范的行为相伴。在调查了离原料产地不同距离内的遗址之后,他没有发现一件石叶,尽管存在用这种原料生产石制品的废料。如果不是从其他方面了解到澳洲土著的这种行为,我们可能不知道这些遗址中生产了什么样的东西。

追溯到北美的史前阶段,有证据表明有些被广泛贸易的器物具有象征意义。其中之一是火鸡尾形尖状器,在大湖区一个围绕它的贸易网在古代期晚期和伍德兰期早期被建立起来。这些尖状器一般用Dongola燧石制成,并与铜饰珠共出。这种器物很可能像是有些地方的贝壳项链和臂章是那样用做一种贸易的标准器物(trade regulator)。西弗特(AKSievert)研究了中美洲尤加坦半岛祭祀遗址出土的石器的破碎方式、使用痕迹和工具上的残渍,发现这些石器的使用与祭祀活动有关,如放血、牺牲等。

7.语言和认知

人类语言和认知是在旧石器时代完善的,因此石器研究的一个领域就是试图从石器技术的特点来推断人类语言和认知能力的发展。这一领域的研究与温(TWynn)联系在一起,他认为,石器技术的学习行为很难告诉我们有关语言和语法的发展,但是,他认为人类在阿休利阶段已经有了某种学习行为。而旧石器时代中期向晚期的过渡是语言起源的重要阶段,如像勒瓦娄哇技术的复杂性和分布的范围,显然是通过语言进行传授和学习的一种迹象。

陈淳和沈辰等根据皮亚杰理论和温的分析模式,从石制品分析了直立人的认知水平,认为小长梁直立人仅表现为前运算智力和低层次的具体运算智力,可能低于今天12岁儿童的智力。

七、小结

从上述介绍的旧石器研究的现状的介绍可见,国际上这一领域的范围已经从类型学和年代学扩展到了人类行为的各个方面,所采用的技术也借鉴了化学、物理、生物、遗传等自然科学的各种手段,研究的视野也从实证的器物分析扩展到了人类的意识形态层面,包括祭祀和认知等宗教和思维等活动。

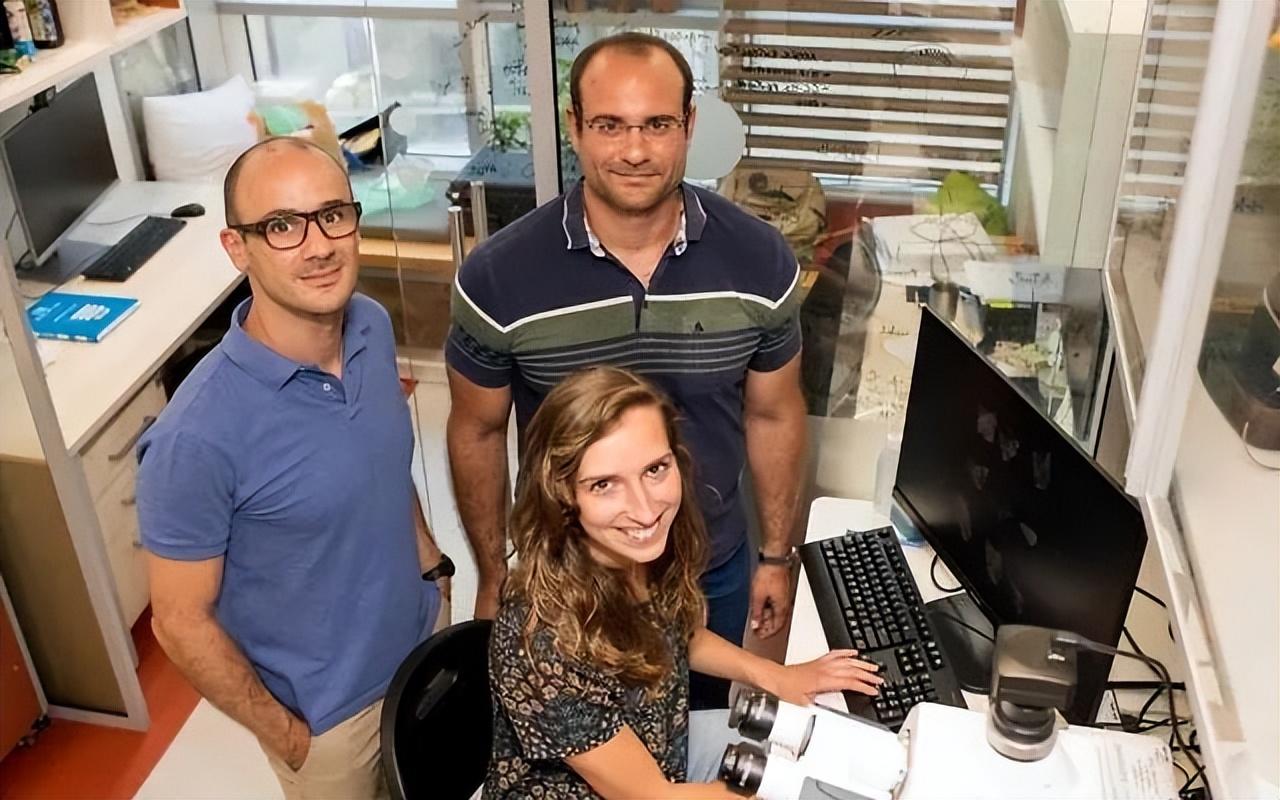

我国旧石器时代考古学的现代化也在20世纪90年代起步,在老一辈学者先驱性工作的基础上,年轻一代学者思想活跃,在许多发掘和研究中引入国际先进的理论方法,努力采用更为细致的采样技术和多种技术手段来提炼生态环境和人类行为的信息。中国旧石器考古学的这些进展也受到国际考古界的密切关注和高度评价。2000年4月在费城召开的美国考古学会第65届年会以“中国更新世考古的理论和实践”为主题分会上,分会主持人之一的加拿大资深考古学家舒特勒(BShutler Jr)教授在评述中指出,中国旧石器考古研究已经进入了利用现代技术和理论解释文化遗存的新阶段,中国旧石器考古学家已成功走上了运用现代考古技术和实验方法的研究道路。我感到中国旧石器时代考古学已趋成熟,其前进的步伐是迅速的。美国著名考古学家、哈佛大学奥法·巴尔-约瑟夫(Ofer Bar-Yosef)教授也指出,中国旧石器考古研究的层位学、年代学、石器工业技术等,长期以来难以摆脱早年发现的周口店研究的窠臼,而最新的研究试图纠正这种状况,打破前人的桎梏,为我们提供由国外和国内学者联手奉献的最新成果。

然而,面对国际考古学迅速发展的趋势,我国旧石器考古学存在的差距还是很明显的,我们热切希望国内同行能够加快步伐,吸收国际上的成功经验,尽快赶上国际先进水平。

来源:《自然科学与博物馆研究》第1卷,高等教育出版社2005年版。

- 0000

- 0000

- 0001

- 0001

- 0000