陈淳:考古学文化功能研究的战略性起点

一、方法论的里程碑

20世纪中叶,文化历史考古学范式的局限性已经暴露无遗,难以胜任了解史前文化与社会如何运转和演变的工作。早在1939年,英国考古学家格拉厄姆·克拉克(JGDClark)就提出考古学应该“研究人类在过去如何生活的”。他指出,要达到这个目的,就必须从功能观的视角观察考古材料,尽可能重建经济、社会和政治结构以及宗教信仰和价值观体系。美国文化人类学中也有悠久的功能主义传统。1948年沃尔特·泰勒(WWTaylor)在其博士论文中,对文化历史考古学见物不见人的方法提出尖锐的批评,认为学者们热衷于“纯粹的编年史”,对人类的行为毫不挂怀。他建议应当详细研究遗址的内部结构,仔细关注所有的器物与遗迹,并留心它们的功能关系。考古学通过历时分析可以观察遗址在被利用的漫长时间里的缓慢变化,并努力解释造成这种变化的原因。

第二次世界大战之后,随着尖端军事技术向其他领域的转移、电脑的逐渐普及、广泛应用统计方法以及科学哲学的影响,考古分析从古代遗存中提取信息的能力大大提高。同时,理论研究出现了各种流派,进而促成了分析方法的多元化和探索领域的扩展,考古学逐渐从一门描述性学科发展成更严谨的探索性学科。美国化学家威拉德·利比(WFLibby)于1949年公布的放射性碳年代测定技术,对考古学革命起到了决定性的推动作用。同时,美国民族考古学家朱利安·斯图尔特(JHSteward)在考古学中倡导“文化生态学”,强调研究文化的功能适应,为文化变迁的理论阐释提供了新的视角。斯图尔特还促成了聚落考古这一方法的产生,不但研究原始文化的人地关系,而且可以从遗址的分布和变迁追溯史前社会的复杂化过程。在克拉克、泰勒和斯图尔特等学者的影响下,欧美考古学开始从物质文化的描述和断代,进而探究社会变迁的动力问题,从而使考古学成为一门真正以人为本的人文学科。美国考古学家布赖恩·费根(BFagan)高度评价了泰勒和斯图尔特的贡献,认为是他们两位将20世纪考古学引到了一个根本转折点的门槛上。

1962年美国哲学科学家托马斯·库恩(TSKuhn)在《科学革命的结构》一书中,将科学范式定义为一种公认的科学实践规则,指出它为科学研究特定的连贯的传统提供了模式,而问题和方法的转移往往会导致范式的革命。美国考古学家戈登·威利(Gordon Willey)在维鲁河谷(the Virú Valley)首先采用的聚落形态研究,标志了考古学范式的重大变革。它不但将考古分析从类型学的编年提高到社会演变的层次,而且开始将考古学阐释从先前注重外来影响的传播论模式转向社会内部动因的探究。考古遗址的发掘和研究不再以确定特定考古学文化的时空关系为鹄的,而是将它们作为一种性质有异、功能互补的生存系统来研究。考古学的任务就是要从这种系统的动态结构来提炼社会各方面的信息。

二、维鲁河谷的史前聚落形态研究

1.研究起因与问题导向

起初,维鲁河谷项目并非以聚落形态为目的。它只是几位在秘鲁工作过的考古学家饭后茶余闲聊而形成的合作议题,即由得到资助的几位学者包括秘鲁同行同时去维鲁河谷工作,并有意识地将人类学、地理学和考古学方法结合起来。该项目最初的计划还是将注意力放在一些传统分析上,如陶片断代、墓葬清理等,且不打算做地层学研究。在1945年夏天的维鲁项目讨论中,斯图尔特向威利提出了“聚落形态”研究的设想。他建议威利参照他1937年在北美西南部所做的民族学调查。那时,斯图尔特跟随半定居土著从一个地点迁往另一地点,观察他们的生活方式和废弃行为。他建议威利从人类居住留下的居址网络形态来提炼生态、文化和社会结构的信息,了解先民在某种特定景观里是如何适应其环境并将自己组织起来的。项目启动后,威利以最大努力来进行研究,还有意地偏离斯图尔特的生态学取向,而更加注重建筑与遗迹的分布、功能与结构。面对一大堆不同的建筑和居址,威利曾感到无所适从,但是他强烈意识到,维鲁河谷在前哥伦布(pre-Columbian)时期曾经有过大型的聚落和密集的人口,而研究不同时期的建筑和遗迹的变迁可以重建社会发展的历程。50年后,威利在一篇回顾中坦承,一是后悔当年没与斯图尔特更多地讨论聚落形态,二是对自己偏离斯图尔特生态学取向的建议感到十分欣慰。

在开始田野工作之前,威利团队首先向秘鲁空军购买了维鲁河谷的航照,发现了无数从未报道的各类遗址和遗迹。在航照地图上挑选的315处遗址不到整个河谷史前遗址的四分之一,而且至少有一半并没有明显的地表特征。田野勘查是根据航照上选定的遗址进行核实,威利将维鲁河谷聚落形态研究的问题设定为:第一,对一系列史前遗址的地理学和年代学位置进行描述;第二,对这些史前聚落功能的序列进行预测性重建;第三,对聚落形态反映出来的社会结构进行重建;第四,将维鲁与秘鲁其他地区的聚落形态进行比较。威利将“聚落形态”定义为“人类在他们栖居环境里安置自身的方式”,这是指居址组合方式及其他附属建筑的性质和配置。这种居址布局体现了当时的自然环境、建筑的营造水平,还有各种社会互动关系和文化维系机制。由于于聚落形态是人们维持生计和举行各种社会文化活动的产物,因此它们在很大程度上为考古学文化的功能性阐释提供了一个战略性起点。聚落形态超越了碎片化研究的传统方法,为考古学透物见人开辟了令人振奋的前景。

尽管威利为遗址设定了功能性范畴和描述性类型,但他还是回避了以下问题:什么是遗址?遗址之间的划分有何标准?虽然维鲁河谷团队看法不一,但是大家一致认为,在采集现场资料时,对周围的单位或区块的所有遗迹进行记录很重要。这个看似不经意的想法,体现了该项目已经有了不同于传统田野工作的意识——不放过发掘地点附近的各种现象。他们意识到遗址群之间可能存在着一些非常重要的关系,如栖居在河谷内的几处聚落先民,在某时期内可能联手营造一个金字塔。由于当时“聚落形态”及其相关概念尚未清晰确立,因此这种较大范围的栖居形态被称为“社群组合”(community assemblages)或“社区形态”(community patterns)。

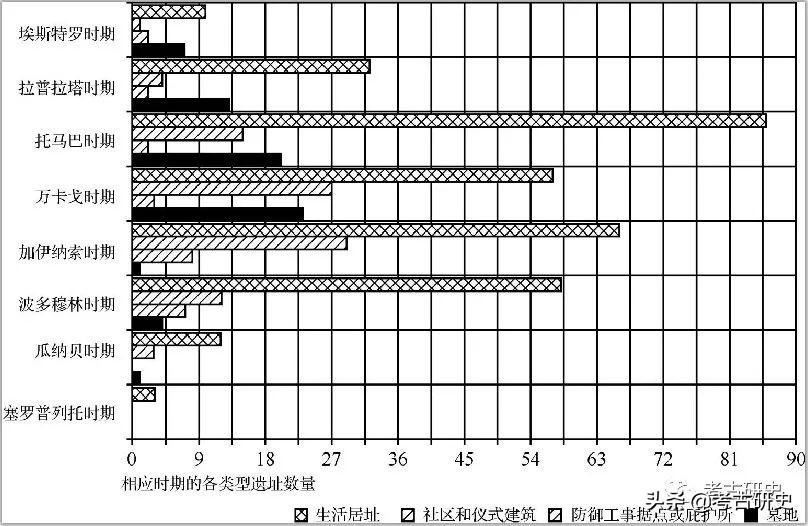

图1是维鲁河谷八个史前时期各类型遗址数量的变化,从图中内容可以看出,时间越早,遗址类型越单一。比如,公元前的塞罗普列托(Cerro Prieto)时期基本只见一般生活居址;波多穆林(Puerto Moorin)时期四类遗址开始出现,且居址大增,显然河谷的人口在此时突然激增;而社区与仪式建筑在加伊纳索(Gallinazo)及万卡戈(Huancaco)时期明显大增,往后就开始显著下降;尤其是托马巴(Tomaval)时期,在仪式建筑逐渐减少的同时,一般生活居址却大增,成为整个史前时前居址最多的时期。对这个极端现象可以推测为:极有可能到托马巴时期,人们对公共活动与宗教仪式的兴趣或依赖性降低,而对世俗生活有更多的关注,并且在住宅上投入更多的劳力和资源。

图1 维鲁河谷史前各时期的遗址类型数量变化图

2.断代方法

维鲁河谷遗址的断代采用陶器类型的垂直(地层学)与水平(排列法)的层位断代,某些类型组合以及这些类型在垂直层位或水平层位上的频率分布被指定为年代序列中的某个时期和阶段(亚时期)。这些时期和阶段的早晚序列依次是:瓜纳贝(Guanape)(早、中、晚)、波多穆林(早、晚),加伊纳索(早、中、晚)、万卡戈、托马巴、拉普拉塔(La Plata)及埃斯特罗(Estero)。在用陶器建立起维鲁河谷的年代学后,接下来要确定这些遗址的共存关系,也即确定不同时期共生的遗址和遗迹。威利感到这个题比较棘手,因为维鲁河谷很小,许多位置理想的地点在各时期被反复栖居。这些遗址往往混有多个时期的陶片,而如何将陶片年代与不同时期的建筑和遗迹相对应就成了问题。于是,威利设法解决陶片与遗址中的某些建筑或遗迹的关联性问题。他设想,房屋和建筑里的陶片要比垃圾堆里的陶片更能确定其年代。另一种方法是通过确定遗址类型,间接依赖共存的陶片,并辅以其他因素的考量。比如,如果发现用方形藤纹泥砖建造的小型金字塔与加伊纳索晚期的陶片共存,那么,混有波多穆林早期和加伊纳索晚期两类陶片、用相同泥砖建造的金字塔年代很有可能是属于加伊纳索晚期的。虽然威利采用地表陶片的共生关系来对许多遗址断代,但是大量的重要遗址还是用发掘来确定其年代序列。威利在总结维鲁项目的经验时认为,未来的聚落形态项目应该多做仔细的发掘,对区域遗址最初可以采用陶片排列法和参照陶片与建筑的共生关系来断代,但接下来应该结合遗址出土材料与遗址类型做仔细的审视和核实,有了比较坚实的年代学框架,才能对各种遗址的功能和动态组合提供有用的洞见。

3.遗址功能分析

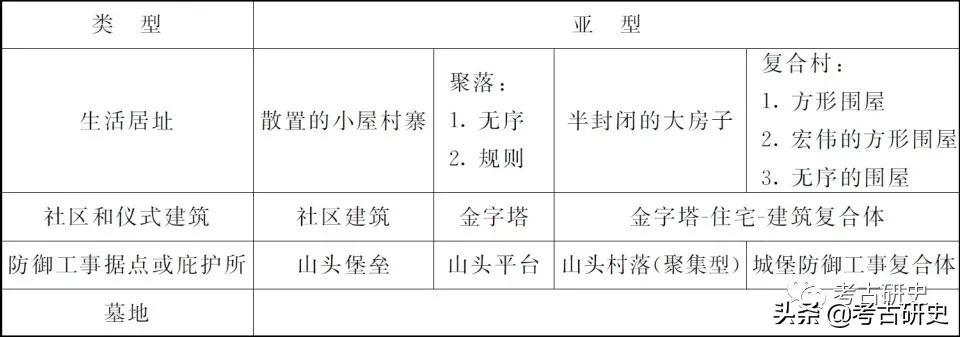

威利将维鲁河谷的史前遗址划分为四个功能性类型:(1)生活居址;(2)社区和仪式建筑;(3)防御工事据点或庇护所;(4)墓地。其中第二类遗址相对重要,如政治中心及宗教中心。虽然这些遗址按照其功能分类,但也并非绝对的“非此即彼”,有些遗址的功能有所重合,如第三类的山头堡垒显然是防御工事,但其结构特征显示,有些堡垒也是仪式中心和居址(表1)。

表1 维鲁河谷史前遗址类型及亚型表

这种功能性分类既便于简化描述,也对追溯维鲁河谷聚落的社会变迁具有重要意义。从遗址中,可以明显看出较早的方形圈围宅院(the rectangular enclosure compound)与后期圈围宅院的差异。威利力主关注这些差异,认为它们是具有年代学意义的变迁。事实证明,威利的敏锐很有道理。因为,最后的报告显示出这种复合遗址很多,而且可以合理推断其背后的原因:根据不同时期河谷的条件,居民为适应灌溉及人口的聚集或迁移,发展出多种功能的复合宅院;另一个实际因素就是“原地重建”的经济性与方便性。

在建立起遗址的功能类型之后,威利便从遗址的年代序列追溯维鲁河谷的聚落形态变迁。对于居址,他总结出其住宅单元依存关系的发展趋势,是从孤立和无序的安置向聚集和对称规划的方向发展。虽然这种发展趋势可以做比较客观的推测,但是将某建筑或纪念物解释为“政治-宗教结构”的反映,则是比较主观的判断。因为该判断设想这类建筑与住宅明显不同,如不寻常的规模或形状,因此可能是寺庙或宫殿等。尽管这样的假设带有猜测性,但是威利强调,这可以参照同时期世界其他社会和文化的建筑、秘鲁早期历史时期的同类建筑,以及秘鲁北部沿海史前文化来得到佐证。维鲁河谷政治-宗教建筑形式的变迁有两个明显现象:首先,引进波多穆林时期的土墩建造思想;其次,自托马巴时期开始,土墩崇尚风气急剧下降。威利做出了一个概括性结论:趋势本身或许不一定有什么新意义,但作为每次冲击的一个起点,都开启了一个后续时期的流行趋势。

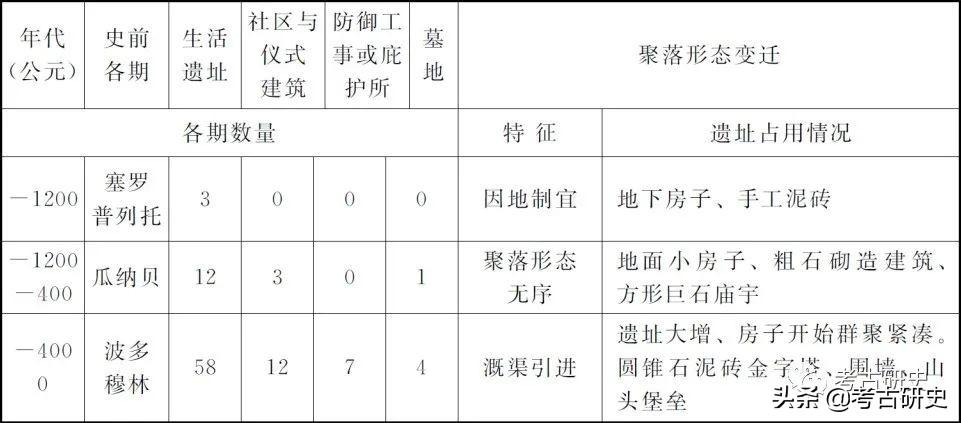

表2是基于各时期遗址类型及数量的变迁,分析了各时期遗址占用情况以及反映的聚落形态特征。表中显示,波多穆林时期,在图1中的人口激增可以和表2的“引进灌溉渠道”和“山头堡垒”的出现对应起来。据此,我们可以合理推断:水利工程提高了粮食产能,直接刺激了人口的增长,或吸引了外来的移民,结果是导致群体间的冲突和防御工事的出现。再看托马巴时期,出现了用人工泻湖供水,表明溉渠可能已不敷使用,不排除可能是人口过多导致水源紧张的缘故,因此必须再创建其他供水设施。

表2 维鲁河谷史前各时期聚落形态变迁表(不包含有争议遗址)

4.社会政治结构的重建

遗址类型的增加和功能的复杂化过程体现了社会结构的同步发展。于是,某时期住宅与村落的规模与布局,庙宇、宫殿、公共工程和防御工事等遗址和遗迹,体现了社群内部结构和控制以及与外部的冲突。于是,维鲁河谷史前时期社会复杂化的历时过程便可以从聚落形态变迁推导出来。

瓜纳贝早期及之前,维鲁河谷聚落形态完全依地形特征而分布,没有存在政治控制或宗教组织的证据。到了瓜纳贝中、晚期,有一些被威利称为“核心社区”的遗址出现,该时期往往有两个或两个以上的村落围绕着一个“中心”。然而,同一时期在秘鲁其他地方,宗教崇拜的查文(Chavin)艺术风格正在逐渐扩散。因此,对瓜纳贝时期出现的这类仪式遗址,最合理的解释就是庙宇或宗教建筑。其后,随着查文宗教崇拜的式微和波多穆林时期的到来,防御工事的出现表明军事对抗的兴起,相关文化中也显示出各种技术观念而非宗教现象的传播。金字塔很可能一直是政治或宗教的中心,与人口增长、农业发展和战争的发展进程相关。虽然尚不能肯定当时的维鲁河谷究竟是个单一的国家,还是若干较小的对等政体并存,但是从社会管理的要求上判断,世俗活动很可能已经集权化。

到了后来的加伊纳索时期,由于凭借复杂的灌溉系统从内陆的瓦卡邦戈(Huacaponco)运河上游高地引水,一直延伸到沿海,还有晚期其他的庞大工程项目,更加需要一个强大的中央集权政体,或是一种平稳运转的紧密联盟在密切协调下运作,而宏伟的金字塔极有可能是当时的政治中心。据此,威利推测当时可能已经存在中央集权管理机构。其他证据也显示,此时北部沿海和秘鲁其他地方已出现了早期国家,这暗示加伊纳索时期可能出现了战争领袖。特别是从此时期起,最大的人口聚居中心就在维鲁河谷,社会内部的竞争自然加剧,战争频繁,因此城堡防御工事的建设变得十分流行。而且,许多庞大的公共工程也标志着巨大的劳力支出及有效的行政管理。

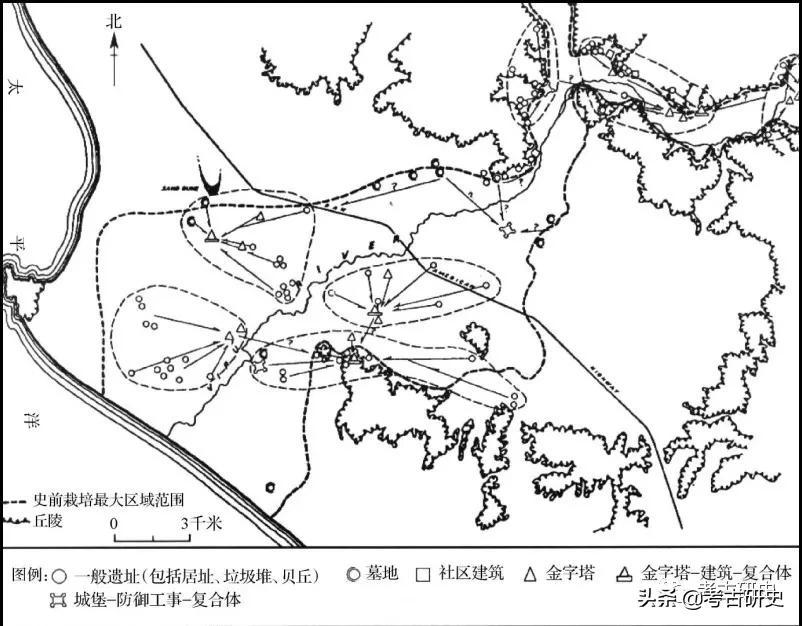

万卡戈时期有一个与宫殿建筑群相连的宏伟金字塔,它是这个河谷尚未统一时期中最可能的“中心”。但从万卡戈时期典型的莫奇卡(Mochica)艺术风格推测,其管辖权可能掌握在来自北方沿海的莫奇卡战争领袖的手中。从万卡戈时期的墓葬装饰看,老的加伊纳索风格已经完全被莫奇卡陶器取代。但威利认为,这些变化所隐含的意义远非简单的文化兴替,而是象征着莫奇卡政体向南的政治扩张。在万卡戈时期,维鲁河谷成了多河谷国家的一个行省。图2是维鲁报告中万卡戈时期的聚落形态,为维鲁河谷史前仪式建筑遗址的全盛期,金字塔林立,金字塔-建筑-复合体成为周边居址、墓地以及其他较小金字塔的“中心”,这些不同类型的遗址共同组成了许多大小不一的社区群落,有的聚落还有“城堡防御工事复合体”以抵御外来入侵。图2虚线圈内的箭头表示聚落内各种遗址围绕着一个“中心”分布。不同虚线圈显示各聚落的大小和范围,并有不同规模的“中心”。如左下角维鲁河北侧的虚线圈中心是一个金字塔(三角形),其周边主要是一般性遗址(小圆圈),没有其他功能性建筑。该虚线圈右侧有一个箭头指向中间靠下的狭长虚线圈,后者的形态显然比前者复杂,其中心是个金字塔-建筑-复合体(扁长方形上置三角形),周围遗址类型多样,包括一般遗址、金字塔、墓地(外围有半弧形的圆形),甚至城堡-防御工事-复合体(四角有外凸结构的正方形)。左下角虚线圈的箭头指向较为复杂的狭长虚线圈,表明它以后者为“中心”。同样,中右虚线圈的聚落形态也相对简单,它也有一个箭头指向下面的复杂聚落,表示对后者的依附。这些聚落形态的规模与关系暗示:史前维鲁河谷的“聚落中心”很可能有等级之分。

图2 万卡戈时期聚落形态

引自布鲁斯·特里格:《考古学思想史》(第二版)(陈淳译),中国人民大学出版社2010年版,第287页,图78(图例为作者所附)

金字塔营造始于波多穆林早期并延续到万卡戈时期,它们在社区核心作用的式微,可能反映了托马巴时期原先的政治-宗教体制的衰落。城堡防御工事已不再需要,河谷下段高大的带墙复合建筑成为庇护、驻军、行政中心三种功能皆备的设施。在住宅区,一种新的方形圈围宅院开始流行,内部的房屋建造得比村落更加有序,这样理性的社区布局显然隐含着某种文化价值。

后起印加帝国(Inca Empire)的征服显然承袭了本地几个世纪的社会和文化传统。因为,维鲁河谷本地的拉普拉塔时期与秘鲁史前的奇穆时期同时,印加征服者从奇穆人(Chimu)那里继承了许多艺术和手工艺改良技术、大规模生产系统,以及方形城镇或方形复合体的建筑规划。尽管维鲁河谷的拉普拉塔时期并没有政治中心,但奇穆王国已经是都市化社会。印加人到来之前的托马巴和拉普拉塔时期的复合围屋(遗址见有陶制模型)都与奇穆城市的大型方形围宅有相似之处。这表明,一个相似的社会结构可能已经在两地同时流行,而且这种社会结构在大的都市中心不断扩大以适应增加的人口。

威利推测,许多的管理方式是从社会结构更复杂的沿海居民引入的,印加征服者用奇穆统治者的管辖方式接管了前奇穆省,文化上并没有什么变化,从考古学证据也无法在该地区分辨出一个“印加时期”。虽然器物经常会被发现在废弃地点,但建筑遗迹留在原地,因此能够提供不同社区空间各种活动的直接证据。在社会政治结构的阐释中,威利充分认识到聚落形态材料对于系统研究古代社会经济和政治结构的价值。

三、聚落形态研究的意义

聚落考古可以被视为20世纪考古学变革的重要标志,是从器物分析转向人地关系和社会分析的重要一步。加拿大考古学家特里格(BGTrigger)对聚落或居址考古学有一个简洁的定义,称之为“运用考古材料来研究社会关系”。他认为,聚落分析将加强而不是取代或破坏原来的考古学体系,它有别于文化历史考古学的地方是,聚落考古学并不试图简单地列举各种文化特征,作为了解考古学文化组合之间的关系,而是要了解影响这些关系经济和政治的功能系统;聚落形态研究从人类栖居形态的特点和变化来观察社会结构的特点与演变的轨迹,可以为我们提供一种观察人类社会如何从自治村落向集中城市发展的过程。聚落考古学的方法论能够在出土的实物资料和人类学的生活单位与结构之间架起一座桥梁,从而为从考古的实物材料探讨社会生计和生产等的组织方式、规模以及发展变化的规律等提供系统的背景框架。考古学中的聚落形态研究采用功能和规模分类过程,在此过程当中考古学家必须依赖他可以使用的所有物质材料和各种考古技能,其中心问题也在于制定合适的分类,并确定适当的相伴关系。特里格将聚落和居址考古学的分析分为三个层次:第一是个别建筑,第二是聚落,第三是聚落的区域形态。个别建筑如房屋、粮仓、工场、庙宇的分析可以了解一个社群里家庭的结构和较大的居住单位、劳动分工和职业的专门化;分析聚落的布局可以揭示社会关系的信息;区域聚落形态的空间分析可以探究社群在经济、政治上有着密切的相互关联。国内有学者也提出聚落形态研究的四个层次:(1)聚落位置的选择,分析人类与自然环境的关系以及不同聚落之间社会、经济等活动之间的关系;(2)聚落内部的布局,了解各种建筑的功能以及相互关系,这是一种微观的社会关系分析;(3)聚落之间的关系,分析同时期邻近不同聚落之间的互动和依存;(4)聚落群之间的关系,也是区域社会形态的宏观分析。为此,聚落形态考古一般采取两种途径:一种是生态学研究,主要用来考察聚落形态如何反映一个社会及其技术对环境的适应;另一种是对史前文化的社会、政治和宗教结构进行推断和重建。

维鲁河谷聚落形态的研究成果相较于传统的田野发掘报告可谓是成就非凡的创造。威利的维鲁报告在按阶段介绍研究成果的同时也指出其存在的缺陷。他在报告中坚信,用“聚落形态”来重建史前文化的功能和社会变迁是很好的主意。报告作为首个聚落形态研究成果,除了引言部分介绍了研究的问题及面临的挑战,以及用较长篇幅介绍了不同时期遗址的基本资料外,威利在后面几章对维鲁河谷的考古遗存和聚落形态做出了社会性的阐释,试图重建维鲁河谷古今人类生存的自然环境,以及他们适应自然环境的生活场景。特别是最后两章作为全书的结论,威利根据人口的规模和增长,论述了聚落形态中所体现的社会结构与社群关系,提供了一种秘鲁建筑形式和社群类型变迁的比较性视角。所以他的维鲁河谷聚落形态研究为考古学文化区域差异和适应的复杂性提供了前所未有的新认识。张光直高度评价了威利维鲁河谷的聚落形态研究,认为它即使不是宣告美国考古学一个新时代的来临,至少可以成为一个象征。它为考古学方法论带来了一场根本性的变革,即从以器物为对象的分析转向以遗址为单位的研究方法。从此,聚落形态成为考古学文化功能分析的战略性起点。

四、概念释疑

裴安平在2015年第1期的《东南文化》上发表了题为《区域聚落形态可以休矣》的文章(以下简称裴文),对威利聚落形态的研究价值提出六点质疑。略予详察,发现作者似乎并没有读过原著,这些质疑均源自他本人对聚落形态概念和方法理解的偏颇。下面是对其批评的逐一释疑。

第一,裴文认为聚落形态并非始于史前期晚期。这一批评显然是受了中英对译“聚落”一词的误导。威利对settlement pattern(聚落形态)的定义是“人类在他们栖居环境里安置自身的方式”,所以,英文settlement并不完全对应中译“聚落”一词(中文字义是指聚居的村落或居址,一般出现在新石器时代)。实际上,从古人类诞生伊始,settlement就出现了。旧石器时代早期人类在东非奥杜威峡谷(Olduvai Gorge)或华北泥河湾盆地里留下的临时营地和屠宰地点分布也叫settlement pattern(聚落形态),但这里的“聚落”概念显然不能用新石器时代的聚落概念来理解。意识到该术语的中译沿用到旧石器时代会产生误导,本文的第二作者曾撰文,建议用“居址形态”翻译该术语。虽然“居址”一词也不太贴切,但是似乎没有更恰当的中译。由于起初讨论西方聚落形态方法的大部分中国学者包括张光直先生都是研究史前期晚期的,于是对他们而言,译为“聚落”显然更加顺口。

第二,裴文认为聚落形态混淆了自然与社会的区别。上文提到聚落形态研究有两个途径:一是生态学方法,研究人地关系互动;二是社会研究,即研究某区域里人群组织的方式,也就是从栖居形态的变迁来研究的社会复杂化。因此,裴文的这一批评显得没有道理。

第三,裴文质疑区域聚落形态忽视小区域的聚落形态及其变化,认为国外区域聚落形态研究偏好范围和形态较大的遗址。其实,区域聚落形态意指大范围里的社会变迁研究,这是因为研究社会变迁的进程不能囿于局地和个别遗址的观察,必须着眼于大范围的社群和政体互动。这并不意味对小聚落的忽视,这在上文介绍聚落形态分析的不同层次中已经阐述得很清楚,在此不再赘述。

第四,裴文质疑区域聚落形态不能反映聚落之间的血缘关系。这有点委屈了威利,从物质遗存和居址遗迹来分辨族属和血缘关系,对于考古学来说向来是个难题。但是可以肯定地说,聚落形态确实可以研究社群组织起来的方式,它比用器物类型定义的考古学文化来分辨人群更切合实际。

第五,裴文质疑区域聚落形态将遗址与聚落混为一谈,这点无须再做解释,因为settlement pattern已将人类留在地面上的所有活动遗迹和遗址都涵盖在内。

第六,裴文质疑威利的聚落形态研究过分强调面积和内涵,也就是重视大遗址而忽视小遗址。这个批评也误解了威利,上述介绍应该可以释疑。

裴文对聚落形态方法的质疑,凸显了我们在借鉴西方理论方法时,需要吃透原始概念、科学定义和产生背景的重要性。许多外来概念在中英对译过程中,因词意的微妙差异会发生不同程度的扭曲。如果完全按照中译术语的表面字义加以理解和发挥,并应用到聚落研究中,有可能会误用这一方法,甚至偏离其初衷。因此,翻译威利的原著对于了解聚落形态研究的开创性意义与具体操作显然很有必要。

五、结语

在我国的史前研究中,考古遗址中出土的文化遗存一般用类型学来进行分析和比较,然后以一批比较典型的器物或一处比较典型的遗址作为某一考古学文化的代表,而一些区域分布的遗址和考古发现都根据出土的材料和这些典型遗址建立联系,以构建这些遗址的区系类型。这种文化历史考古学的方法在建立年代学或文化关系上应当说是行之有效的,但是用来观察社会、经济和宗教信仰等现象或重建社会变迁过程可能就不一定合适了。考古学文化和类型学一样,是一种静态的观察方法,而人类的社会则是一种调节和适应的生存系统,所以,在考虑物质文化的异同时必须考虑社群生存的环境。从聚落形态的角度来分析考古学文化,我们应该将各种器物和考古遗存看作是社会不同系统组成部分的物质表现,而这些物质表现根据其功能和不同的适应分别表现出自身的特点。技术和经济层次上的物质表现可以根据当地环境和社群角度来进行观察和讨论,社会结构层次上的物质表现可以从社群内部的分化和等级来进行分析和比较,而意识形态层次上的物质表现可以从思想观念的作用来进行解释。总之,聚落形态对遗址、遗迹和遗物功能的整合分析可以为考古学家提供一种全方位的视野,从微观到宏观,从局部到整体,从共时到历时的不同角度来分析人类群体的生存、社会的结构与运作以及随时间所发生的变化,它为考古学透物见人提供了一条可行的研究途径。威利在维鲁河谷所做的开创性研究,不愧为考古学史上最重要的方法论突破,和自汤姆森(CJThomsen)“三期论”创立以来最重要的发明。

来源:《东南文化》2015年第4期,与谢银玲合写。

- 0003

- 0001

- 0003

- 0000

- 0004