陈淳:谈考古科技与科学考古学

随着考古学的发展,科技手段越来越受到重视。高新科技手段的应用和信息提炼,有时对考古学重建历史发挥着举足轻重的作用。但是,对科技手段的运用以及对科技考古学的地位在我国学界及考古圈内仍然存在不同看法。有学者仍然强调考古学的纯净性,认为这门学科的基本方法应该是地层学和类型学,用自然科学手段研究考古材料不能算考古。而一些长期从事考古科技研究的学者认为,科技考古可以被视为考古学的一个分支,一个全新的科技考古学已初具轮廓。在此,我们还需厘清一个概念问题。在欧美,考古科技(archaeological science)和科技或科学考古学(scientific archaeology)是有所不同的。考古科技是指利用那些与考古学无关的科研机构承担一些考古分析工作。当然,现在许多大学和博物馆都建立起自己的实验室,利用相同的科技方法从事考古分析。而科技或科学考古学则是指用科学的实证方法探究考古现象的潜因,采用严谨的科学程序和精密技术手段来予以分析和检验。对于研究的问题,考古学家和科技专家在感兴趣的问题或探索视野上可能并不相同。因此,就目前我国的科技考古而言,实际上仍是处于考古科技的层面,考古学家和科技专家在理论导向和研究目标上有时未必一致,真正的跨学科研究还任重而道远。

2009年10月,由中国科学院上海光学精密机械研究所干福熹院士发起,在中国科学院上海分院交叉学科研究中心召开了题为“科技与考古——自然科学与人文科学的交叉和融合”的研讨会。来自国家文物局、中国科学技术大学、中国科学院研究生院、复旦大学、北京科技大学、中国社会科学院考古研究所、上海社科院历史研究所、上海博物馆,中科院上海光学精密机械研究所、上海硅酸盐研究所、自然科学史研究所、兰州化学物理研究所,敦煌研究院等单位的30余名著名专家和学者参加了研讨会。与会学者在回顾了中国科技考古的骄人成绩外,还谈到了科技考古所面临的困扰。主要包括科技考古没有“名分”,研究人员面临申请科研项目和经费的巨大困难,也不能作为一个专业招收合格的研究生,没有项目、样品、经费和人才支撑的科技考古工作处处举步维艰。

科技考古涉及多学科交叉,这自然会涉及研究项目申请时学科定位的尴尬问题。而且学科交叉所参与的学者本身专业背景不同,关注的问题也会存在差异。以往,当考古学者有求于自然科学工作者时,科技人员往往作为陪衬或辅助人员参与考古项目,如年代测定或环境研究。而其成果也常常被作为研究报告的附录以供参考。而对考古学感兴趣的科技工作者所关注的问题,未必受到考古学者的同等关注甚至获得业内的认同。结果,科技手段可能并未能够恰到好处地用到解决考古学的重大问题上。

中国科技考古面临的一个迫切问题是,如何像当代欧美考古学那样,像过去的类型学和地层学方法那样,将各种科技手段作为常态或规范研究程序来解决各种科学问题。这样科技考古不再是考古学的一个分支,而是成了考古学的规范程序。考古学的成长本身就是一个不断吸纳社会和自然科学领域中各种理论和方法的过程,而科技手段的发展和提高与这门学科发展的息息相关。这首先需要考古学家有明确的问题意识,而科技工作者也要了解考古学探索的方向和难题所在。如果两者对对方的想法了然于胸,并对考古学探索目标能够达成共识,这就能拧成一股力量来推动科技考古研究的进展。今后的发展方向应该是培养各种跨学科的复合型考古人才,不必再像现在,考古与科技仍是两张皮,考古学家只考虑器物和年代,让科技专家做些辅助性的检测工作,这样的合作难免貌合神离。

本文想对科学技术融入考古学的历史过程做个约略的回顾,并对科技考古学在中国的发展提供一些初步的看法。科技考古并非是用拿来主义,将考古学与自然科学手段简单撮合的问题,它还涉及理论和方法论的指导和设计。对这些问题的了解,有助于我们更好地将科技考古常态性地融入所有分析研究之中,使得科技考古最终成为考古研究的主流。

一、历史回顾

考古学与其他自然科学一样是西学东渐的产物,这门学科最早是在西欧确立的。考古学是从古物学脱胎而来,其形成过程受地质学和生物学的影响很大。地质学的均变论为生物进化论的产生奠定了基础,而进化论的普及才能使考古学这门学科突破6000年的圣经纪年,进而探究人类漫长的史前史。为了探究没有文字记载的史前史,地层学和类型学便成了确定人类文化遗存年代的主要手段。汤姆森的三期论首先确立了一种不求助于文献的独立断代方法,成为考古学与古物学的分水岭。

在考古学发展的初期,困惑学者们的主要问题是考古遗存的年代。因为不知道遗址和出土文物的年代或它们孰早孰晚,考古学的历史研究也就无从谈起。于是,在绝对年代测定出现之前,考古探究的主要精力大多集中在年代学问题上。而解决的办法采取了两条路径,首先就是汤姆森根据器物的材质和生产技术的发展前后,确立了石、铜、铁的前后发展阶段。而后,汤姆森又根据器物的形制或风格,将青铜时代的石器以及将铁器时代的青铜器和石器区分开来。其次,就是借用地质学中的层位学方法,确定物质遗存埋藏时间的早晚。

在放射性碳技术出现之前,欧美的类型学发明了器物排列方法(seriation)来为遗址和墓葬相对时代排序,同时采用交叉断代的方法,将没有文献的欧洲史前阶段与有历史纪年的埃及编年史联系起来,在欧洲和近东建立起一个大致推算的绝对年表。此外,从1905年到1912年,斯堪的纳维亚的地质学家和植物学家利用冰川湖泊纹泥和孢粉建立起大约12000年的绝对年代,并将其与历史纪年联系起来。1894年起,美国天文学家安德鲁·道格拉斯开始研究太阳辐射对地球气候和树木生长年轮的影响,这一方法在1912年开始用于对美国亚利桑那州和新墨西哥州史前遗址中建筑木料的绝对断代,将该区域的历史上溯到公元前4000年。后来,西北欧利用橡树年轮将当地史前史上溯到公元前8000年,而德国利用松树年轮,将当地历史上溯到公元前10000年。

考古学的革命性变化发生在1950年,美国化学家威拉德·利比发明的放射性碳断代方法为考古学提供了一种绝对年代的测定方法。这一科技成就是第二次世界大战中美国军用核技术的一个副产品,为考古学提供了一种全球适用的断代技术。之后,该方法对其他放射性断代方法的诞生起到了促进作用,裂变径迹法、铀系法、钾氩法等测年方法纷纷问世。再加上含氟量、黑耀石水合法、古地磁、电子自旋共振、热释光、光释光等不同测年技术的诞生,为考古学提供了多种不同的测年方法。这些方法不但将考古学家从类型学断代中解放出来,去关注其他更加重要的问题,而且精确的年代测定使得考古学家能够更加细致观察和分析文化的变迁,探讨社会和文化发展的原因。

文化历史考古学的探究主要局限在探究谁、何物、何时与何地等问题,而20世纪60年代兴起的新考古学或过程考古学则提出了为何和如何的问题。新考古学对文化历史考古学描述性和编年学方法表示不满,认为考古学不应局限于历史学的描述和编年,必须像科学一样来探究造就文化变迁的原因。新考古学提倡在考古分析中引入自然科学的实证方法,以明确的问题导向提出假设,用严谨的科技分析手段来进行检验。过程考古学采纳了斯图尔特的文化生态学方法,从文化功能观和人地关系来观察文化的变迁,将文化看作是人类对局部环境压力所做的功能适应。于是,文化变迁的动力被认为主要来自生态环境的影响。于是,环境考古学成为过程考古学的主要方法。而人类历史发展的重要转折,如人类起源、农业起源和文明与国家起源等战略性课题,成为考古研究的基石。在这一研究取向的激励下,各种科技手段蓬勃发展起来。这些科技手段的运用主要包括以下几个领域:地学,涉及地质学和土壤学的环境研究;植物学,涉及利用植物、孢粉、植硅石、树木年轮对生态气候的重建;动物学,涉及哺乳动物、鱼类、贝类、昆虫等生物链的重建;人类,涉及墓葬、病理学、食谱和遗传学的研究;器物和原料,涉及石、陶瓷和金属等工具的生产和使用。

1.环境考古

环境考古是考古科技中多学科交叉表现最为显著的一个领域,它所研究的问题涉及极为广泛的层面。比如,以石器时代狩猎采集者研究为例,考古学家需要有详细的动植物知识,对气候条件有一个总体的了解,并要掌握人类生计和食谱的信息。如以文明兴衰研究为例,环境研究可以为玛雅文明、复活节岛以及良渚文化的去向提供深入的洞见。环境考古首先在19世纪斯堪的纳维亚的贝冢研究中开启先河,随后在瑞士的湖居遗址和北美的贝冢研究中采纳。1949年,英国考古学家格拉厄姆·克拉克对中石器时代斯塔卡遗址的发掘采取了环境重建的方法,为在欧洲推广多学科研究提供了榜样。目前,环境考古是考古科技的一项主要目标,涉及范围极为广泛,从全球气候到影响个人日常生活的昆虫和细菌。正如美国考古学家丁考兹(DFDincauze)所言,环境考古的意义在于,如果不了解自然和生物学背景,就无法了解人类过去生活的各种状况。

环境变迁与气候密切相关,更新世是冷暖交替剧烈的冰川时代,这种气候环境对人类起源和演化产生了巨大的影响,而冰后期的气候变迁与农业起源和文明起源关系密切。虽然长期的气候变迁十分重要,但是短期波动对人类生活也影响巨大,特别是以特定农作物和牲畜为生的农业社会。

地貌和土壤对于重建古环境十分重要。地表的土壤堆积、岩石露头和河湖水源的分布决定了动植物的类型和分布,以及人类觅食活动和农耕活动的条件。但是,目前土壤的分布以及农业经济的潜力可能与古代不同。土壤科学需要勘查地层的剖面,以分辨被侵蚀活动或后来土建活动所掩埋的古代地面。特别当人类不断砍伐山上的森林以拓展耕地,水土流失就会掩埋河谷底部原来的农田和聚落。分辨不同类型的土壤,也能够了解人类对环境的扰动。比如,褐土是林地环境的典型土壤,只要林木生长,土壤就十分稳定。但是伐林开荒后,降雨的淋滤过程会导致土壤退化,结果变成贫瘠的不毛之地。

植被是区域环境变迁的一个很好衡量指标,除了充分利用大型植物遗存如种子、木头和叶子外,孢粉和植硅石被广泛用来重建古环境的变迁。而动物群一直是考古研究的一个重要方面,主要收集和分析各种动物的骨骼,并统计它们的数量。最初,动物群研究纯粹是从年代学和气候环境角度来分析的,后来这些材料成为研究人类生计和经济变迁的重要内容。考古学家研究动植物资源利用的季节性变化和丰富程度,以了解古代人群的觅食策略和聚落形态,这种研究对于从狩猎采集向农业经济过渡尤为关键。当一处遗址或一个区域的植被历时变迁被构建起来之后,加入动物群、聚落分布和器物工具等资料,就能对该地区古代人类的生计和物质文化功能做出比较准确的解读,并能够重建人类经济、技术和聚落形态(社会结构)的具体演变轨迹。但是,动物群分析需要仔细研究动物骨骼的堆积动力,不能将它们看作都是人类行为的结果。这就产生了埋藏学和动物考古学的特殊领域,将人类活动与自然动力如食肉动物造成的骨骼堆积区别开来。为了从遗址中尽可能提取所有动植物材料,浮选法或水洗法被用来收集微小的植物种子和小动物骨骼。浮选技术的应用,对农业起源研究带来了革命性的突破。美国考古学家肯特·弗兰纳利在对伊朗阿里科什遗址发掘之初,认为植物遗存很少,人们生计仍然以狩猎采集为主。两年后采用了浮选技术,从整个文化层中发现了四万颗小麦和大麦的种子,彻底改变了对近东农业起源的认识。而区分野生动植物种和驯化物种也是一个需要用特殊方法分析的领域,因为驯化是一个漫长的转变过程,不可能通过鉴定少数样本的特征就可以获得对这一过程的充分认识。

大约从旧石器时代晚期开始,人类开始加大对水生资源的利用。到中石器和新石器时代早期,鱼类和贝类成为广谱经济的主要利用对象,在世界各地形成了大量的贝丘遗址。鱼类的骨骼较小,需要通过水洗来收集。与其他大型哺乳动物相比,鱼骨保存的概率要低得多。因此有可能低估一个遗址中对鱼类资源的利用。许多鱼类都有耳石,能够留存下来以供鉴定。有些鱼类如鲶鱼鳍的椎骨,能用显微镜观察其生长线以估算其年龄及其大小。从一些鱼类可以推断其栖息地的水域环境,甚至捕捞的季节。有些海滨和湖畔的贝丘遗址几乎都是由贝壳堆积而成,贝类作为食物资源的潜力比较容易计算,由于其卡路里能量较低,所以虽然其看似数量巨大,但是可能仍不足以作为主食或全年供养较多的人口。一头赤鹿提供的卡路里相当于52267只牡蛎或156800只蛤。不同贝类栖息地的水深,可以指示捕捞的范围和强度。贝壳生长线的观察,可以指示是全年还是季节性采集。比如,对丹麦一处贝丘遗址的观察发现,中石器时代先民主要在春天捕捞牡蛎,而新石器时代先民捕捞的时间更长,一直延续到夏天。但是,有时在内陆遗址发现一些贝壳,则未必作为食物。大的贝壳会作为容器和工具,甚者作为仪式用的号角。小的海贝常常被作装饰品甚至货币。周口店的山顶洞出土了用作饰件的海蚶壳,殷墟妇好墓出土了6800多枚产自南海的海贝,三星堆祭祀坑也出土了大量海贝,这些贝类显然是远程交换的奢侈品,具有特殊的文化或宗教象征意义。昆虫在指示环境变迁、过去人类的生活条件、食谱和健康方面信息具有较大的潜力。

2.人类骨骸

更新世的古人类骨骸极其珍贵,可以提供人类起源和体质进化、物种差异的信息。全新世人类骨骸出土成倍增加,过去对考古遗址出土的人骨一般观察一下性别和年龄,现在采用高新技术,考古学家可以从人骨中直接获得其当时生活状况的信息。

首先,通过检测骨骼中的微量元素和同位素可以了解古代人群的食谱。比如,碳同位素13C/12C比值可以指示主食的类型和来源,氮同位素15N/14N比值较低指示农业为主的经济,而比值较高指示一种以海洋资源为主的经济。而微量元素锶则是素食和肉食比例的有用标志,这种测定往往可以在没有其他动植物遗存的情况下,直接了解人类的生计及经济形态的转变。

其次,人骨的病理学和法医学研究可以了解过去人群的身高、营养状况、劳动强度、暴力创伤、寿命和疾病。理想的话,病理学研究与其他考古信息结合起来,可以详细重建过去人类生活状况的细节。有时,单一遗址就能提供经济变迁的重大信息。比如,叙利亚幼发拉底河边的阿布胡赖拉遗址,起先由狩猎采集者居住,后来由新石器农人居住,于是对这两个阶段的人群能够直接做病理学的比较。证据显示,新石器时代的妇女,因长期跪着碾磨谷物,导致关节炎和膝盖、趾的损伤。此外,长期负重、暴力和战斗也会留下过量运动导致的损伤。

最后,遗传学的DNA技术利用分子钟来破解人类的遗传密码,它不仅可以区分性别,而且可以追溯现代人的起源、族群的渊源和迁徙,因此可以解决物质文化无法分辨的族群问题。线粒体DNARF可以追溯母系的渊源关系,而Y染色体可以追溯父系的渊源。DNA技术近二十多年来成果斐然,为了解现代人的起源和扩散做出了巨大贡献,其成就被认为可与人类登陆火星相媲美。

3.器物、原料和工艺

岩石学方法可以分析石、玉和陶器的成分和结构,这些岩石和陶片的切片被放在显微镜下观察,可以知道组成的矿物以及地质来源。金属器物也能同样做金相学的显微观察,了解金属生产的主要阶段,以及区分细微的铸造过程。它还能揭示铜器是否经过冷加工处理或低温退火处理。对铁和钢的金相分析,可以识别锻铁和渗碳,了解金属冶炼的工序,并揭示古代工艺的无数奥秘。

痕量元素(trace elements)是指器物或原料中的微量杂质,采用光谱测定法(spectrometry)可以加以探测和测量,它们对于追踪原料产地极其有用。这种方法在特征化(characterisation)研究中十分关键,这是一种为石器、玉器、矿石和陶土原料产地提供个别“指纹”的方法。此外,X射线衍射、X射线荧光技术、等离子发射光谱法和粒子诱发X射线荧光分析(PIXE)都是一些无损伤的探测技术,可分析少量样本中的痕量元素。对于了解古代人类的生产活动、交换、贸易,这些技术能够提供极其重要的信息。

考古学家现在常常采用微痕分析来了解石器的使用痕迹、骨骼上的工具切痕或动物齿痕,以了解工具如何使用,以及人类对肉食的利用。比如,美国考古学家发现非洲早期人类遗址和周口店遗址中的一些动物骨骼上,石器的切痕总是覆盖在动物的齿痕之上,表明这些动物并非是古人类自己猎获的,而是通过尸食或腐食来获得肉类。微痕观察后来衍生出器物的残渍或残留物分析,通过生物、化学(如气相色谱)、免疫、微观形态观察等多种现代手段识别石器和陶器上残留的古代DNA、淀粉颗粒、植硅石、蛋白质、脂类、碳化物等,以了解工具使用的对象和人类的生计。比如,加拿大考古学家托马斯·洛伊(THLoy)采用免疫学方法,从不列颠哥伦比亚省一处史前遗址出土的石器上分辨出十几种动物的血渍。我们曾将跨湖桥遗址出土的带有锅巴的陶片,请复旦大学拉曼光谱实验室检测其化学分子结构,结果发现了脂肪和植物的残渍,表明当时可能采取一锅煮的烹饪方式。现在,磷酸盐分析被用来分辨不利骨骼保存土壤区域的人类居住和活动区,因为人类和动物的脂肪、骨骼和粪便分解后会留下大量的磷酸盐。

现在,科技方法在考古学中的应用已经涉及各个探索领域,这些不同领域的研究只是一组方法中的一部分,获得的信息需要解读与整合,以求重建人类历史发展的具体场景和过程。所以,这需要问题指导下的探究和理论指导下的阐释,作为将不同科技领域研究成果综合起来的纽带和桥梁。

二、作为科学的考古学

真正的科技考古应该是自然科学与人文科学的整合,这是当代考古学的魅力之一。我国一些学者坚称考古学的基本方法是类型学和地层学,目前许多学者从事的工作仍然是对器物的分类、分期和分辨考古学文化。其实这些都是第二次世界大战前国际考古学界流行的研究范例,因为当时考古学家的主要任务是对考古发现断代和编年,所以我们需要与时俱进。第二次世界大战以来,考古学与史前学无论在目的还是研究方法上都发生了巨变,考古学家已认识到并努力克服先前工作中的缺陷,这就是:缺乏知识训练的经验主义,研究和分析缺乏缜密性,以及阐释方法上的主观性。目前,这门学科的主要趋势,表现为对方法问题的日益关注,并对早期研究结论的怀疑。在研究技术上,则越来越多地从精密科学和应用科学中吸取方法和手段,并在研究分析上越来越接近精密科学和应用科学。在考古学术圈里,人文科学已经与实验科学建立起更为稳固和融洽的联系。

科技手段毕竟是各种不同的方法,如果考古学目的是要了解过去,那么我们还有一个重要问题就是我们希望了解什么信息。当今的考古学可谓十分庞杂,林林总总分为不同时段和不同探索领域的专攻。传统考古学仅限于编年学目的,从现在这门学科的发展现状来看已经显得过于狭隘。过去,中国学者将考古学定位在历史学,希望以地下之材补充文献资料的欠缺,现在来看这样的定位和视野也已过时。当代考古学意在揭示存在于一定时空里不同人类的生活方式和社会发展,并远远超越了文献记载和关注的范围。

作为研究手段的科技方法,需要理论的指导。理论与方法密不可分,理论提出“为什么”的问题,那么我们就会设法采用不同方法来解决它。如果一位考古学家缺乏理论指导的探索性思维,就不会意识到新技术对他的分析有什么用处,也不会积极开发新技术来解决新问题。同样,一位科技专家分析陶瓷、玉器或金属的成分,如果他不了解并设法去解决考古学探索的问题,对检测结果可能也就只能就事论事。

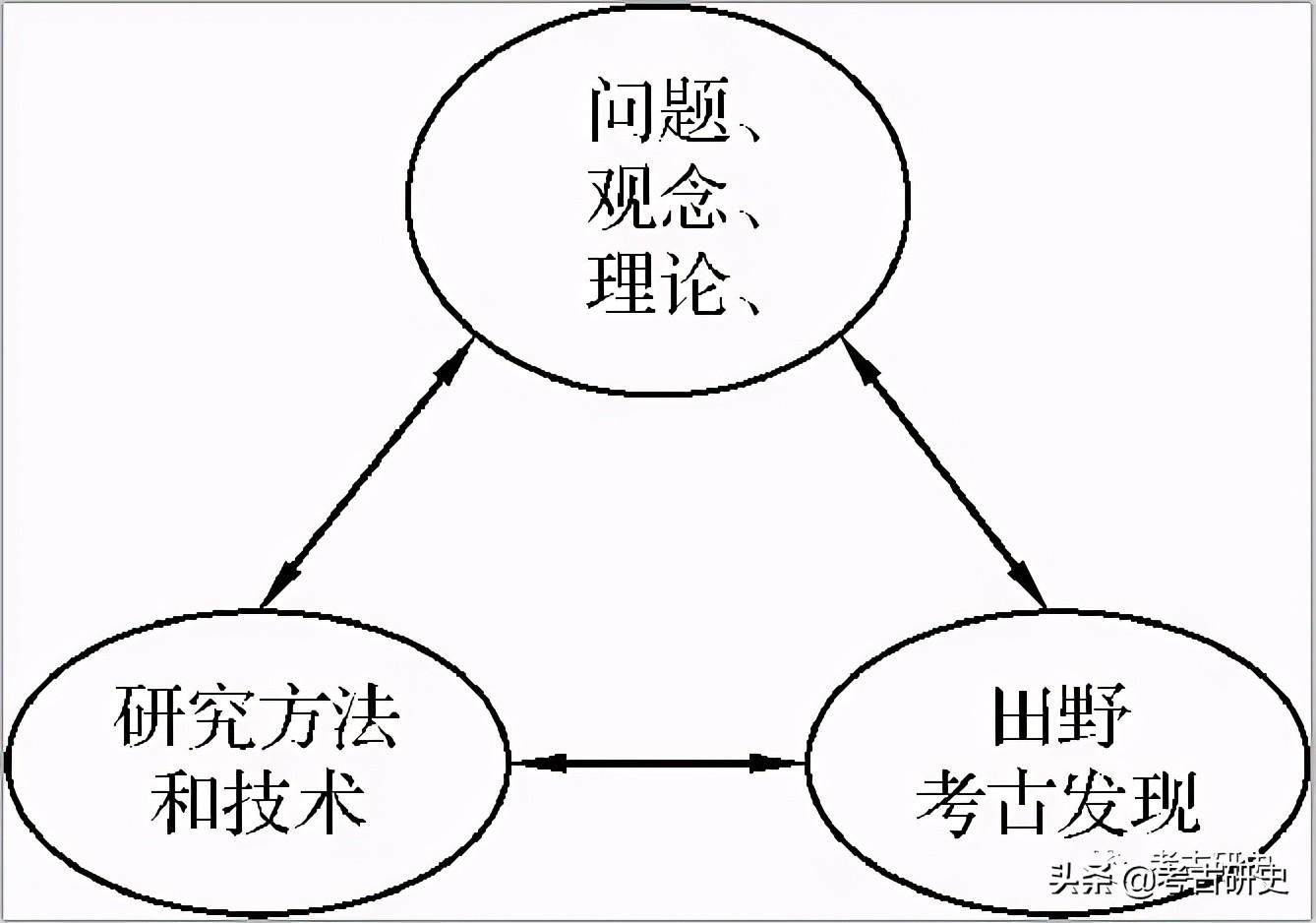

英国考古学家伦福儒为考古学研究分为相互交织的三个方面,一是问题、观念和理论,二是研究方法和技术,三是田野考古发现(见右图)。问题和理论主导着采用的方法和技术,并且指导寻找哪些考古材料或样本;方法和技术根据设计要求,为解决特定问题来分析各种材料和提炼信息;田野发掘则根据需要解决的问题以及方法和技术的要求采集样本。这三个方面都是彼此衔接,相互依存的。如果没有特定的问题意识,方法的选择和好坏就没有标准,再先进的技术也无用武之地,只能是挖到什么就收集什么材料。这样的发掘往往以典型、罕见、精美和完整的器物为目标。有了理论和问题的指导,采用哪种方法以及创造新方法就有了明确目标,而且田野发掘也对寻求和收集的材料有了明确的选择和要求。所以,在田野发掘中为特定测定技术如碳-14或孢粉的采样,必须谨慎和缜密地进行。发掘和记录也必须留意每件器物和每处遗迹的空间位置,以求重现遗址的原貌。

为此,在科技手段日益渗透到考古分析各个领域中去的时候,我们也必须同步增强理论指导的问题意识,这种问题意识对于考古学家来说,与对科技专家而言同等重要。中国学者向来鄙视理论,认为理论是个人的成见,是将主观想象硬套到考古材料之上的做法。这种将考古学看作是一种“材料科学”并让材料自己说话的研究其实是很成问题的。正如伦福儒和巴恩所言,虽然考古学研究人类的过去,是一门历史科学,但是考古学家发现的材料并不会直接引导我们去思考什么问题,发现的物质遗存自己也不会说话,是现实中的我们赋予其意义的。在这点上,考古学的实践更像科学研究,需要像其他自然科学专家一样收集材料和证据,做实验,构建假设用来解释材料,并用更多的材料予以检验,从而提出一种最佳陈述。考古学家的历史重建也是通过相同的途径才能取得,这种历史图像并不能现成地从材料中自动显现出来。

当今考古学的发展趋势,使得考古学家不仅需要不断增加和改善本学科的技术和方法,而且需要熟悉和掌握那些看起来与自己研究领域毫不相干的科技方法。与其他学科发展一样,考古学的专业化和分工化进程也在不断加快。对于这种学科交叉的趋势,需要从多学科研究成果的并列,转向跨学科研究一体化的协调与合作。后者才是科学考古学的最终目标。

皮埃尔·德·拜勾画了多学科向跨学科研究的一种渐进过程,在他看来,只有当不同学科的合作达到可以说是高度综合的程度,才算是真正的跨学科阶段:

(1)不同学科的学者各自研究同一课题的不同方面。

(2)各门不同学科的学者同时研究同一个问题,并协调各自的工作和成果,并在综合这些成果之后,寻求某种程度上的统一。

(3)研究者共同研究同一个课题,比较各自做出的假设,以批评方式相互评估各自的方法,以求获得一个共同的结果。

(4)一门学科运用其他学科的方法和技术,以便更好地认识本学科的研究对象。

在学科交叉的初期,考古学家常常会将其他领域科技专家的工作看作是辅助性的。在这种低层次的交叉研究阶段,考古学家求助于“辅助”学科,向其他学科专家索求一些资料和帮助,而这些专家也不亲自参加考古调查,甚至对考古研究不感兴趣。将这种学科交叉,称之为“辅助”科学也许是恰当的。但是,在学科交叉中,考古学家更愿意与对考古学感兴趣的专家合作。因为,考古学对他们探索的问题也许同样是一门“辅助”学科。著名法国考古学家弗朗索瓦·博尔德曾对旧石器考古学的学科交叉有一个经典的见解,他说:“在我们自己的学科内,没有哪一门学科是‘辅助’主要学科的,所有学科都是相互辅助的。我们认为,外行的‘咨询’专家是不能胜任的。这个队伍的所有成员,在某种程度上是我所提及的三个主要学科的专家,即考古学、地质学和人类学,同时通过能相互熟悉其他学科的问题,并且习惯于进行长期合作。我认为,这是一个研究‘整体’,而不是研究的专业划分,这是首要的问题。”博尔德的见解应该适用于所有学科交叉的考古研究领域。

西格弗雷德·德·拉埃指出,要使考古学成为一门真正科学性学科,需要对事实真相的锲而不舍的、系统的研究。并且为重现过去的整体面貌,在研究中采取历史批判主义的原则,审视所利用的一切材料,对原始材料的价值和可靠性做不断的检验。今天,考古学已成为了如此广阔的天地,以致考古学多数部门都趋于专业化。实际上,没有一个人,没有一支团队能够涉及所有方面。因此,当合作研究需要完全不同的学科参与时,这样的协作就会出现困难。理论上说,学科交叉是一项集体的任务,但是考古学的综述则总是一个人的工作,尽管这种综述是建立在集体研究的基础之上。一个有能力的考古学家不仅必须精通本专业的方法,而且必须受过历史学家的训练,并且对共同合作的其他学科有充分的了解,以便在自己的阐释和综述中,正确地、批判性地运用这些学科提供的研究成果。但是,具备这种广博知识,有能力进行大范围综合的专家并不多。因此,中国的科技考古学还有很长的路要走。

三、小结

最近几十年,见证了考古学从古代遗存中提取信息的能力迅速提高,使用的科学技术手段越来越复杂,越来越多样。与此同时,研究材料也越来越广,种类也越来越繁杂。这使得考古学表现出两个趋势,一是发掘比原来更为缓慢,这样才不会遗失和疏漏土壤中包含的任何材料和信息。于是,我们看到,发掘工作过去只不过是挖土的活儿,现在就其需要的细巧和精密而言,简直可与外科医生的技术媲美。二是我们可以从每件器物上获得更多的信息。也就是说,随着考古科技的发展,它正在用比原来少得多的材料做比原来更多的事情。

与此同时,考古学理论也蓬勃发展,引导着考古学家不断探索的新方向。正如巴恩所言,考古学变得像一块海绵,浸泡在各个学科组成的整个海洋中,不断吸收各种理论观念和技术的片段。然而,在考古学的发展中,理论和技术的发展并不平衡。由于技术没有国界和阶级的归属,大家都很愿意接受和学习,但理论则是意识形态的表述,是个人的标签。学者选择理论犹如选择党派与信仰,意味着隶属于某个群体或派别。因此,我们会发现,采纳新的理论,要比借鉴新技术和新方法困难得多。比如,我国有些学者对新考古学的理念并不认同,但是在推进新考古学习用的环境考古和聚落考古上却十分积极。然而,虽然采用了与国外相似的方法和材料,但因理论指导和问题意识不同,研究成果也就大不相同。因此,考古学并非完全是客观的、单凭提升技术就能达到预期目标的研究领域,考古学家自身的观念和指导思想会对这门学科的发展产生巨大的影响。比如,法国史前考古学泰斗莫尔蒂耶为旧石器考古学做出了杰出的贡献,但是他脾气很坏,经常出言不逊。他主办的刊物总是诋毁其他学者,偏袒自己的学生和盟友。他对所有的新理论都嗤之以鼻,确信任何与他看法不合的理论都是错的。而欧洲史前学者因信服莫尔蒂耶这样有影响学者的见解,长期阻碍了对旧石器时代墓葬、洞穴壁画和尼安德特人的研究。

在上述伦福儒和巴恩所提出的理论观念、方法技术和发掘材料的三角关系中,理论观念显然处于主导地位。他们认为,考古学的发展,首先是观念、理论和看待过去的历史,其次是方法技术和研究问题的历史,最后才是材料发现的历史。为此,我们应该始终在思想观念上保持开放的态度,这样考古学才能真正成为一门探索性和不断有新发现的学科,而不是仅仅靠运气来邂逅重大发现的经验性实践和一门仅凭材料积累为特点的学科。

来源:《南方文物》2010年第4期

- 0000

- 0000

- 0000

- 0001

- 0000