张艺谋又错了?冬奥开幕24节气倒计时起争议,24为何不从大寒数?

张艺谋的二十四节气倒计时倒错了?

本文作者 倪方六

2022年2月4日晚上,北京冬奥会在二十四节气的序次中,艳丽开幕。

张艺谋执导的2022北京冬奥开幕式

张艺谋执导的2022北京冬奥开幕式

北京冬奥为第二十四冬季奥林匹克运动会,而早已定下的开幕时间为2022年2月4日,恰好是中国传统二十四节中的立春。这为开幕式导演张艺谋,和他的团队带来了非常难得的创作空间。

一改过去惯用的10、9、8、7、6、5、4、3、2、1的倒计时方式,而是大胆改用24、23、22、21……3、2、1这一“中国特色”的倒计时。浓浓的中国味,加上美不胜收的画面,让中外观众在兴奋中陶醉。

张艺谋执导2008北京奥运开幕式,艳惊世界

张艺谋执导2008北京奥运开幕式,艳惊世界

陶醉之余,大家是不是发现了问题?倒计时二十四节气的排序错乱,我们又被老谋子忽悠了。

既然是采用二十四节气倒计时方式,起首节气应该是“大寒”,即二十四节气中的最后一个,也就是第24个节气。但张谋艺却将二十四节气中的第2个节气“雨水”编排在起首,大的“24”下面是“雨水 Rain Water”。

之后屏幕上显示的是——

23-惊蛰、22-春分、21-清明、20-谷雨、19-立夏、18-小满、17-芒种、16-夏至、15-小暑、14-大暑、13-立秋、12-处暑、11-白露、10-秋分、9-寒露、8-霜降、7-立冬、6-小雪、5-大雪、4-冬至、3-小寒、2-大寒、1-立春

目前通行历法规定的顺序是——

1-立春、2-雨水、3-惊蛰、4-春分、5-清明、6-谷雨、7-立夏、8-小满、9-芒种、10-夏至、11-小暑、12-大暑、13-立秋、14-处暑、15-白露、16-秋分、17-寒露、18-霜降、19-立冬、20-小雪、21-大雪、22-冬至、23-小寒、24-大寒

对比一下,张艺谋的二十四节气倒计时,把“大寒”排在倒数第2位:“2 Major Clod”;二十四节气之首上的“立春”,排在倒数第一。

这样的倒计时创意令人费解。

既然是依二十四节气倒计时,完全可以从二十四节气最后一个节气“大寒”开始,倒数至1时刚好是“立春”,不只与大家传统印象中的二十四节气合拍,而且非常合理,“立春”自然而然在落在1上。

现在张艺谋设计的排序,“立春”也在1位,却是人为强行颠倒次序产生的结果——严重错乱,这么显然做是为了突出开幕当天是立春,但完全破坏了二十四节气的原始时序之美。

在我看来,冬奥开幕式上张艺谋使用的“二十四节气倒计时”,其实并不是真正的二十四节气倒计时,而是二十四节气首尾颠倒的“顺计时”。

如此24倒计时,不过是10倒计时的延长版,仅是在前面多加了14个数字,二十四节气也仅是为其倒计时形式服务的。说白了是“利用”一下二十四节气,出于倒计时本身的考虑,所谓宣传中华传统二十四节气文化只是噱头。

为什么这么说?因为,冬奥会是国际大型体育赛事,外国观众并不熟悉中国二十四节气排序规则,甚至不少中国人也分不清二十四节气的真正顺序,看到倒计时上的24是“雨水”,会真以为是第24个节气;而真正的第24个节气“大寒”是倒数2,则会被误认成第2个节气。

如此这般,不只没有达到弘扬和推广中华传统文化的目的,反而是添乱。各位网友说,是不是这样?

或许有人会说,历史上二十四节气的排序,“立春”也曾不是排在第一。

这就是抬杠了!

既然要这样说,那就必须知道“二十四节气”的来历,为什么立春不是排在第一。

二十四节气,是将一年划分为24个节点的授时方式,用以指导农业生产。

其主要有两种“定气”办法——

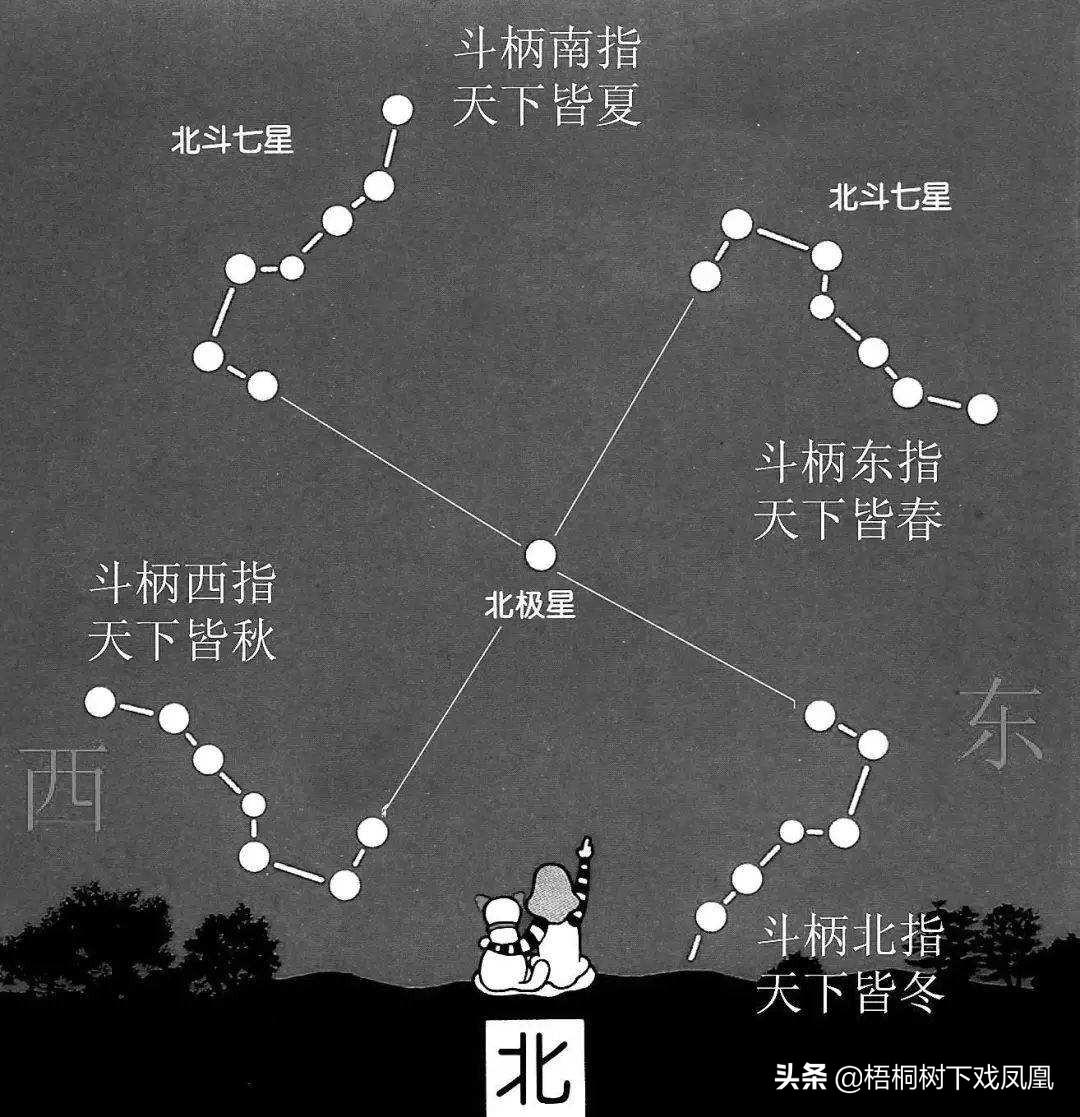

一是“北斗定气法”,也叫“平气法”,每个节气之间的时间是相同的;

一是“黄道定气法”,也叫“定气法”,每个节气之间的时间并不尽一样。

先说北斗定气。

这是二十四节气最为传统的确定方法,是中国悠久农耕文明的结晶,它是中国古人通过观察宇宙星空总结出来的,在科技发达的现代农业生产中都有不可或缺的作用。

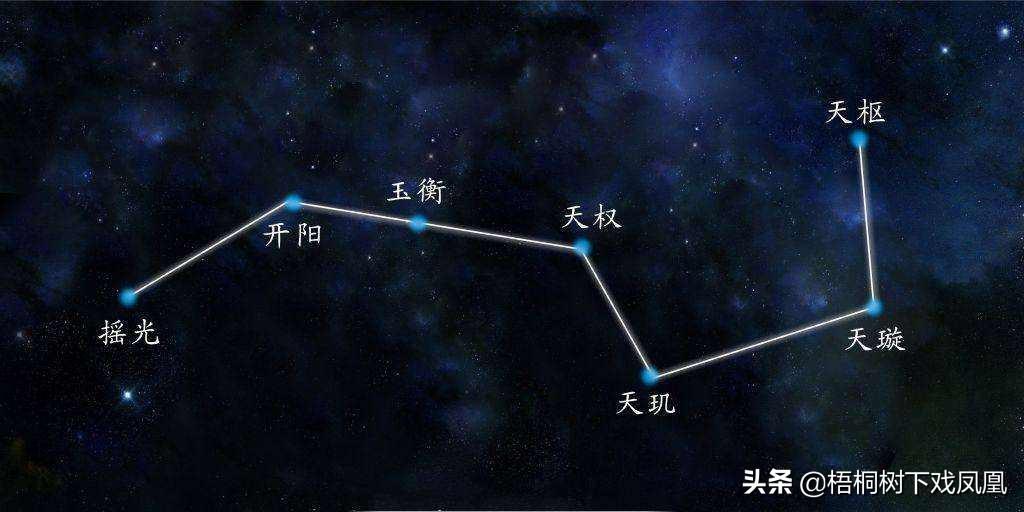

从北半球观察北方夜晚的星空,有7颗星星很特别,古人将之分别命名为:“天枢”、“天璇”、“天玑”、“天权”、“玉衡”、“开阳”、“摇光”。

7颗星连起来看如“斗”一样。这种“斗“是古代舀酒的一种工具,有柄子,故古人称此7颗星星为“北斗七星”,简称“北斗”(中国的北斗卫星定位系统,就是据此命名的)。因为像“勺子”,民间又称北斗七星为“勺星”。

将北斗七星所在星空,想当然地划分为12块区域,用地支12个字——子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥来标记,如时钟一样围绕着北极星在转……如此北斗七星在一年变化轨迹,有了推演的功能。

因为,这12个字又代表不同的月份,每个月份平均分配有两个节气(一节一气),每三个月为一季,每一季又有孟、仲、季之分。

对应关系如下——

子-十一月-大雪、冬至-仲冬

丑-十二月-小寒、大寒-季冬

寅-正月-立春、雨水-孟春

卯-二月-惊蛰、春分-仲春

辰-三月-清明、谷雨-季春

巳-四月-立夏、小满-孟夏

午-五月-芒种、夏至-仲夏

未-六月-小暑、大暑-季夏

申-七月-立秋、处暑-孟秋

酉-八月-白露、秋分-仲秋

戌-九月-寒露、霜降-季秋

亥-十月-立冬、小雪-孟冬

当北斗七星在夜空中转移时,相当于时针的勺柄子也在动,勺柄子指向某一“刻度”(区域),就意味着进入某个月份,到了某个季节,是某个节气了。

因为是根据北斗七星的转移轨迹,来观察二十四节气的,故北斗定气法又叫“斗转星移”法。

根据斗转星移规律推算形成的历法系统,叫“星辰历”。

二十四节气中,冬至是最早被古人观察到,并命名的节气。也就是说,冬至是二十四节气中最古老的一个节气。

冬至,古称“日南至”,此时“斗指子”,意思是北斗星的勺柄子指向“子”这个方位,就是冬至。

北斗定气法使用了两三千年,但现在已被“黄道定气法”所取代。

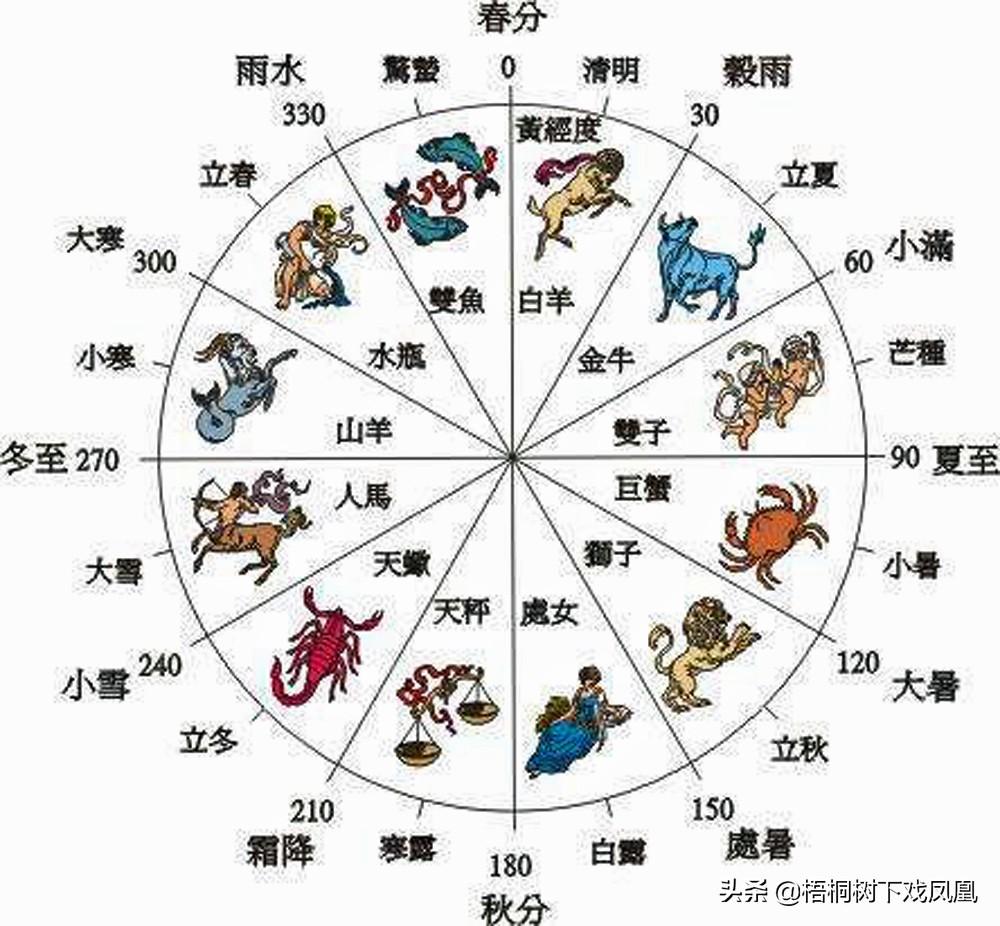

黄道又称黄经,是想像出来的,它是以“不动”的地球为中心,从地球上看到太阳在天上行走一年的圆周状线路,实际上这是地球自己公转轨道在天球上的反映,相反太阳是不动的。

黄经360°,每间隔15°划分为一个点,就是24等分点,这些“点”相当于太阳经过的24个空间站,与节气对应就形成了24个节气。

与黄道有联系的,还有一个概念要知道,就是“赤道”。

赤道是地球自转轨迹在地球表面上留下的最长的圆周线,也是人们为研究天文而想像出来的,它位于地球南北正中间,是南北半球的分界线。

黄道与赤道二者之间并不平行,是倾斜的,二者之间有23°26'的夹角,这样黄道与赤道在各自的运动过程中,就会有两个交汇点。

在确定黄道起始点时,选择了其中一个交汇点,作为0°,与“北斗定气”法确定的二十四节气对照,刚好是“春分”节气,另一交汇点则是“秋风”节气。

可见,在“黄道定气法”中,二十四节气中第一个节气是“春分”,最后一个是“惊蛰”。这种起始方式只是理论上的,并没有实际意义,所以一般人也没有必要掌握。

冬至在“黄经定气”中,是太阳到达黄经270°时的节点,此时太阳光直射最南端(南回归线)这个节点的对应日期,一般在每年阳历12月21日-23日之间。

这个节点为什么称为“冬至”?东汉学者、书法家蔡邕在《月令章句》中是这样解释的:“冬至之为极有三意焉——昼漏极短、去极极远、晷景极长。极者,至而还之辞也。 ”

用大白话来解释蔡邕这番话,就是,“冬至天白天最短,黑夜最长。”这也是生活在地球北半球人们的普遍直观感受,故冬至别称叫“日短至”。

到了冬至,太阳北行,开始新一轮的运动,太阳光直射点从南回归线向北移动,直至北回归线再回归,每年都如果南来北往,周而复始。

冬至后白天时间逐渐变长,古人称此现象为“阳气始生”,农人开始“数九”:一九二九冰上走,三九四九冻死狗……

古人迷信阴阳二气,认为“阳气”是祥瑞之气,正能量,利君利人。冬至阳气开始增长,大吉大利,所以古人视冬至为“大日子”,要举行隆重的庆祝活动,此即《汉书》所谓:“冬至阳气起,君道长,故贺。”

冬至时的古代中国,不论是南方还是北方,人们都要“过冬至”,因为“冬至大如年”,与元旦、春节地位一样,至今仍是如此风俗,南方冬至祭祖,北方冬至吃饺子、馄饨。

事实上,冬至曾经就是“年”,对应的“夏至”也是年,古人一年中曾要过两次年。

“三代”时期,周朝将冬至所在的阴历十一月当成一年中的第一个月,即所谓“建子月”,当时的十一月相当于现在的“正月”,冬至这天就是“大年初一”。

冬至当时是二十四节气的第一个节气,到了冬至就过年。谚语“小雪大雪又一年”就是这么来的,因为冬至之前是“小雪”和“大雪”两个节气,之后的两个节气“小寒”和“大寒”则被放在来年。

但到西汉武帝刘彻当皇帝时,情况发生了改变。

汉武帝接受《史记》作者司马迁等人的建议,于公元前104年(元封七年、太初元年)废除汉初承袭的、以阴历十月为每年第一个月的秦制《颛顼历》,改用和《夏历》很接近的《太初历》,以正月为岁首(和现代一样)的历制。

太初历把正月当成每年的第一个月,那位于十一月里节气冬至,便不能成为岁月了。正月里的第一个节气立春,便代之成了岁首,冬至的岁首地位由此被废。

此即《史记·天官书》中所谓:“正月旦,王者岁首;立春日,四时之始也。”

汉武帝刘彻改历影响深远,首次将二十四节气纳入了历法系统,这是历法史上一大进步,二十四节气地位大升,正月和立春的地位亦随之大涨。

但是此时的冬至仍是二十四节气之首,即所谓“历元”,而立春仅是春、夏、秋、冬四季的开始。

虽然立春抢走了冬至的岁首地位,但冬至并没有被冷落,相反为了肯定冬至的功能和作用,汉武帝刘彻增设了“冬至节”,民间“过冬至”的风俗从此大兴,至今不衰。

现代立春仍有娃娃戴春鸡风俗

现代立春仍有娃娃戴春鸡风俗

立春因为汉武帝刘彻成为“岁首”,后来又是怎么成为二十四节气之首,让冬至彻底没戏的?

这自然与立春成为岁首,影响力和地位大增有很大关系,更重要的是,立春作为二十四节气之首更为合理,有利于农时,比冬至为首更方便。

如果是冬至为首,冬季的三个月——孟冬、仲冬、季冬就会被打乱,就如张艺谋北京冬奥开幕式上的二十四节气倒计时编排一样,会造成时序混乱。而且,冬至为首的话,前后都是冬季,季节变换不明。

而立春为二十四节气之首就无此麻烦,既与一年之始协调,又于季节轮换和谐,和人们对自然界的感觉一致,合理又科学——

立春到了,寒冬将尽,春回大地,万物复苏,“一年之计始于春”,人们又开始憧憬未来,开始为新一年打拼。

到了东汉章帝元和二年(公元85年),朝廷再改历制,开始在全国推行干支纪年,立春的节首地位更巩固了。

因为干支纪年法中,每一年干支转换是统一从立春开始的。如2022是壬寅虎年,2月1日春节那天年干支并没有变换,直到2月4日立春才换成“壬寅”,虎年春节之后至立春之前这几天,仍然是旧年的“辛丑”。

立春在二十四节气中的“第一节气”位置,从此便被固定住了,至今没有改变过!

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000